jeudi, 18 mai 2017

José Javier Esparza: "Las ideas siempre tienen consecuencias"

11:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josé javieresparza, actualité, espagne, idées, métapolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Elites installées, élites naturelles et populisme...

Elites installées, élites naturelles et populisme...

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue cueilli sur le site Idiocratie, qui rappelle avec talent la différence entre la technocratie prédatrice et l'aristocratie organique...

Élites installées, élites naturelles et populisme

Dans le langage officiel sans cesse martelé, celui des élites installées, le « populisme » semble synonyme d'immaturité politique. Mais, peut-on se demander, ce travers d'immaturité, à quoi conviendrait-il de le reconnaître ? A la fâcheuse volonté de poser certaines questions, notamment celles qui renvoient à des enjeux décisifs ? Curieuse immaturité ! Pourtant, c'est ce qu'expriment nombre de dirigeants politiques, le plus souvent à mots couverts, mais parfois directement comme le fit un jour Ségolène Royal.

10:57 Publié dans Actualité, Définitions, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élites, peuple, définition, actualité, élitisme, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’œuvre politique de l’Impératrice Marie-Thérèse

Helge Morgengrauen :

L’œuvre politique de l’Impératrice Marie-Thérèse

Dans le prologue de sa trilogie dramatique de 1798, Schiller aborde la figure du chef de guerre Wallenstein : son souvenir dans l’histoire, écrit-il, mêle dans la confusion faveurs et haines. Marie Thérèse Walburga Amalia Christina, future reine de Bohème et de Hongrie, épouse de l’Empereur romain-germanique François I Etienne de Lorraine, on ne peut certes pas en dire autant : l’Impératrice, au contraire de Wallenstein, demeure respectée en sa mémoire, jusqu’à nos jours, au-delà de toutes les frontières. Bien sûr, nous vivons à l’ère du « politiquement correct », idéologie néfaste qui tente de tout dénigrer. Quelques tenants de cette nuisance idéologique cherchent à dénoncer cette bonne Impératrice en la décrétant « antisémite ». Leurs efforts semblent vains. Ils se condamnent ainsi à la marginalité.

La grandeur des empereurs de la lignée des Habsbourg, en Autriche comme à l’étranger, est incontestée. Marie Thérèse fut la plus forte des femmes de ce lignage. L’Autriche lui doit beaucoup. Elle est un exemple lumineux d’épouse et de mère, de monarque avisée et clairvoyante, de réformatrice radicale, de stratège pertinente et de bienfaitrice miséricordieuse.

Fille de l’Empereur Charles VI, elle est née le 13 mai 1717 à Vienne. Dans un premier temps, il n’était pas question de faire de cette jeune femme le successeur de son père l’Empereur. Mais quand il s’est avéré que le monarque n’allait jamais avoir de descendant masculin, celui-ci concocta la fameuse « Pragmatique Sanction », stipulant qu’une femme pouvait assurer la succession dynastique. L’objectif de Charles VI était de conserver l’unité des territoires autrichiens. Jusqu’à sa mort le 20 octobre 1740, il lutta pour que toutes les puissances européennes reconnaissent la « Pragmatique Sanction ». Son successeur sur le trône romain-germanique fut toutefois, non un Habsbourg comme ce fut le cas pendant des siècles, mais un Wittelsbach bavarois, Charles Albert de Bavière, couronné Empereur sous le nom de Charles VII.

Le 25 juin 1741, Marie Thérèse est couronnée Reine de Hongrie à Pressburg/Bratislava, alors capitale du Royaume de Hongrie. Le 12 mai 1743, elle devient, à Prague, la Reine de Bohème. Après la mort de Charles VII, François Etienne de Lorraine, que Marie Thérèse avait épousé en février 1736, devient l’Empereur du Saint-Empire romain-germanique. Vingt ans plus tard, François-Etienne meurt à son tour et son fils aîné, Joseph, devient son successeur. Marie Thérèse ne fut jamais formellement « Impératrice » mais se faisait appeler ainsi.

Son grand ennemi à l’intérieur du Saint-Empire fut le Roi de Prusse Frédéric II le Grand, qui dut bien reconnaître, lorsqu’elle mourut, « qu’elle avait fait honneur à son trône et à son sexe ». Frédéric n’avait fait que guerroyer contre elle mais ne l’avait jamais considérée comme son ennemie. Avec la montée en puissance de la Prusse, le déclin du Saint-Empire, déjà fortement affaibli en tant qu’institution, ne fit que s’accroître. Quarante-deux ans après la fin de la Guerre de Sept Ans, le vieil Empire cessa d’exister. Cent-trois ans plus tard, l’Autriche, meurtrie par sa défaite face à la Prusse à Königgrätz/Sadowa, se retira du « Deutscher Bund ». Quatre-vingt ans plus tard, la Prusse, à son tour, n’existait plus et l’Autriche était réduite à la taille d’un micro-Etat.

L’œuvre bénéfique de Marie Thérèse se constate encore 237 ans après sa mort. En 1774, elle introduisit l’école obligatoire, dont l’Autriche est encore très fière. La Prusse, il faut le dire, l’avait précédée en ce domaine, en introduisant l’obligation scolaire dès 1717, année de la naissance de Marie Thérèse. La Prusse avait aboli la torture dès 1740, la première année de la régence de Marie Thérèse. La Saxe l’abolit à son tour en 1760. L’Autriche suivit en 1776 et les Etats Pontificaux seulement en 1815 !

Les réformes thérésiennes ont touché tous les domaines de la vie. Elles ne concernent donc pas seulement les institutions politiques et militaires mais aussi la jurisprudence, l’enseignement, l’économie et la religion. Toutes ces mutations profondes et durables s’appellent les « réformes thérésiennes ». Par une politique dynastique et matrimoniale avisée, Marie Thérèse et son ministre d’Etat von Kaunitz ont réussi à améliorer la position de l’Autriche sur l’échiquier européen.

Cette stratégie ne tenait toutefois pas compte des désirs et des besoins des princesses autrichiennes. Une seule d’entre elles a pu librement se choisir un époux : Marie Christine a pu convoler avec son élu, le Duc Albert de Saxe-Teschen dont on se rappelle à Vienne parce qu’il y a fondé l’Albertina, une collection célèbre dans le monde entier, conservée dans un bâtiment sis derrière l’Opéra de la capitale autrichienne.

La très belle archiduchesse Marie Elisabeth devait épouser le Roi de France Louis XV mais elle fut frappée de la variole et rien ne résulta de ce projet. La plus jeune des princesses, Marie-Antoinette devint l’épouse du futur Roi de France Louis XVI. Princesse héritière puis Reine, Marie-Antoinette ne cessa de correspondre avec sa mère qui, toujours, lui recommandait de ne pas oublier sa germanité. La pauvre Reine de France fut victime de la guillotine après le déclenchement de la révolution française.

Quand Marie Thérèse quitta la vie en novembre 1780, elle avait maintenu son héritage. Elle n’avait perdu que la Silésie et quelques territoires en Haute-Italie. Elle laissa à ses héritiers un Etat que l’on peut qualifier de très moderne pour son époque. Deux de ses fils lui succédèrent, Joseph II et Léopold II.

Helge Morgengrauen.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°19/2017, http://www.zurzeit.at ).

10:40 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, autriche, autriche-hongrie, 18ème siècle, marie thérèse, impératrice marie thérèse, habsbourg, habsbourg-lorraine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Yémen : la Russie entre en jeu !

Bernhard TOMASCHITZ :

Yémen : la Russie entre en jeu !

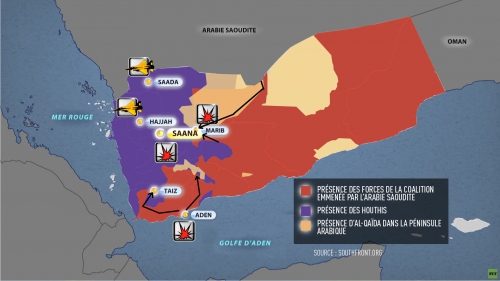

Moscou cherche à jouer les intermédiaires dans le conflit du Yémen afin de trouver une solution et de se réserver une base navale en Mer Rouge

L’opinion publique internationale n’en est guère informée mais un terrible conflit secoue le Yémen depuis trois ans. Au moins 10.000 personnes y ont trouvé la mort. Plus de trois millions de réfugiés ont quitté leurs foyers. Des millions de Yéménites luttent pour leur simple survie, constate l’agence de presse Reuters. Ce conflit qui tourmente le sud de la péninsule arabique oppose le président destitué Abed Rabbo Mansur Hadi, soutenu par une partie de l’armée régulière et par des milices tribales sunnites, à l’ancien président Ali Abdullah Saleh, soutenu, lui, par les rebelles houthi d’obédience chiite.

Mais, on doit dire que la guerre qui sévit au Yémen est plutôt un conflit par clans interposés. Les rebelles houthi peuvent compter sur le soutien de l’Iran, tandis qu’une alliance militaire soutenue par l’Arabie saoudite intervient dans le pays depuis mars 2015. Cette alliance bénéficie à son tour du soutien logistique des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Cette alliance a pour objectif de réduire toute influence de l’Iran dans la région. L’Occident et ses alliés accusent en outre l’Iran de déstabiliser le Yémen. Le 19 avril 2017, le nouveau ministre américain de la défense, James Mattis, un faucon, déclarait : « Nous allons freiner tous les efforts de l’Iran visant à déstabiliser des pays tiers et de soutenir une milice semblable à celle du Hizbollah au Liban. L’essentiel est que nous sommes en bonne voie de le faire ».

Les Etats-Unis ne se bornent pas à soutenir l’Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen voisin mais interviennent eux-mêmes militairement dans le conflit. La revue spécialisée en questions militaires et diplomatiques National Interest écrit : «A peine deux semaines après son accession au pouvoir, le Président Donald Trump a ordonné une attaque militaire parce qu’il subodorait des menées d’Al-Qaeda dans le pays ». Fin mars, le Washington Post relatait qu’au sein du gouvernement américain, le ministre de la défense Mattis insistait pour que les Etats-Unis mettent un terme aux limites que le Président Obama avait imposées à tout soutien militaire aux pays du Golfe qui participaient à la guerre du Yémen. De plus, dans un mémorandum adressé au conseiller national en matière de sécurité, H. R. McMaster, Mattis demandait à ce qu’un soutien soit apporté « dans une certaine mesure » à l’opération menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis au Yémen. Ce soutien devait aussi avoir pour but de « reconquérir un port important dans la Mer Rouge ». En fin de compte, dixit Mattis, il s’agit « d’aider à combattre une menace commune ».

En tenant compte de la perspective d’une aggravation du conflit yéménite, la Russie offre ses services pour un règlement à l’amiable. Fin avril, le caucus néoconservateur « American Enterprise Institute » a sorti un rapport intitulé « Critical Threats Project » dans lequel on pouvait lire que la Russie, sans passer par l’intermédiaire de l’ONU, cherchait en fait une solution politique à la guerre du Yémen afin de se réserver une base navale dans ce pays. Les Emirats arabes unis ont joué un rôle-clef dans ces négociations parce qu’ils estimaient qu’un éventuel accord de paix constituait une voie commode pour bloquer l’influence iranienne au Yémen sans devoir encore soutenir les frais d’une guerre. Récemment les liens entre la Russie et les Emirats arabes unis sont devenus plus étroits qu’auparavant. Ce nouveau partenariat informel est décrit par la boite à penser américaine « Atlantic Council » qui explique que Moscou utilisera dans l’avenir les Emirats comme plaque tournante pour se tailler des créneaux au Yémen, dans d’autres parties du Proche et du Moyen Orient, de l’Afrique et de l’Asie. Les Emirats, de leur côté, cherchent, en s’appuyant sur la Russie, leur nouveau partenaire stratégique, à augmenter leur poids dans la région, pour se positionner comme des intermédiaires incontournables.

L’ancien président du Yémen, Saleh, contrôle la partie occidentale du pays avec ses milices houthi. Il a promis à la Russie de soutenir ses demandes d’un point d’appui naval dans le pays, estime l’ « American Enterprise Institute ». Si ce scénario se concrétise, alors, effectivement, le poids de Moscou dans le Proche et Moyen Orient augmentera considérablement : « Ce point d’appui permettra à la Russie d’exercer sa puissance sur les voies maritimes les plus fréquentées du globe et sur le Détroit de Bab El Mandeb, qui, comme on le sait, est un goulot d’étranglement hautement stratégique ». L’ « Atlantic Council », très lié au Pentagone, commente, lui aussi, les plans attribués au Kremlin.

Selon cette boite à penser américaine, la Russie obtiendrait un port d’attache à Aden, lui octroyant du même coup une base supplémentaire entre la Mer Méditerranée et la Mer d’Arabie. A cela s’ajoute que la Russie envisage de se doter d’une marine de haute mer légère, rapide et moderne. Avec le point d’appui potentiel qu’elle acquerra, le cas échéant, à Aden, « sa stratégie sera considérablement consolidée dans toutes les opérations navales dans la région du Proche et du Moyen Orient ».

Dans l’ensemble, on peut dire que ces tractations signifient le grand retour de la Russie aux extrémités méridionales de la péninsule arabique. En effet, au début des années 1990, l’Union Soviétique possédait des points d’appui au Sud-Yémen (avant la réunification yéménite), qui était un Etat communiste et vassalisé.

Il faudra dorénavant observer avec la plus grande attention quelles seront les réactions américaines. Une chose est sûre : pour Washington, ce grand retour est un cauchemar géostratégique. Si Moscou réussit à s’incruster au Yémen, les Russes contrôleront partiellement la Mer Rouge.

Bernhard Tomaschitz.

(article paru dans « zur Zeit », n°19/2017, Vienne, http://www.zurzeit.at ).

10:30 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, yémen, péninsule arabique, arabie saoudite, russie, émirats, géopolitique, houthi, iran, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook