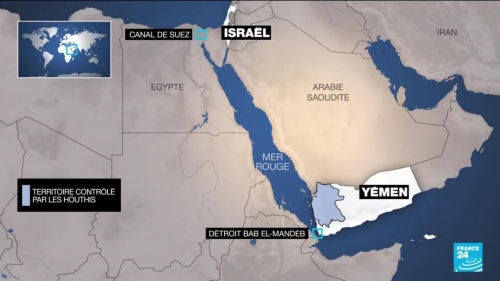

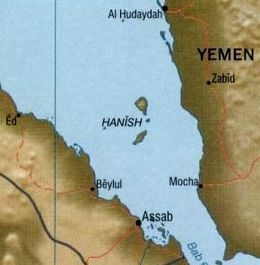

Le nom du détroit - Bab el-Mandeb signifie en arabe « la porte des lamentations » - s’expliquerait par les dangers que les puissants courants font courir aux marins [2]. D’à peine 32 kilomètres de large [3], Bab el-Mandeb est divisé en deux axes de passage par l’île volcanique de Périm contrôlée par le Yémen : l’un, situé entre la côte yéménite et l’île, n’est large que de 3 kilomètres, alors que l’autre s’étend sur 26 kilomètres jusqu’à Djibouti [4]. Le premier passage étant trop étroit et pas assez profond pour accueillir de grands navires, l’essentiel de la navigation se fait via le deuxième axe [5].

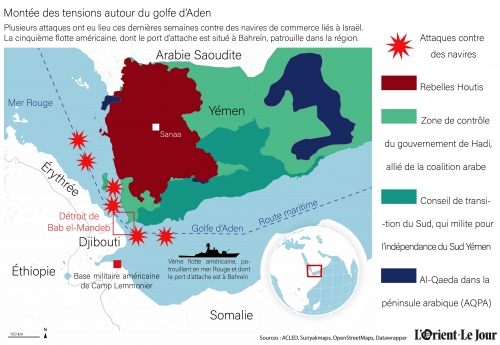

Si Bab el-Mandeb est directement lié au Yémen et à Djibouti, ses débouchés concernent l’ensemble des pays ayant une façade maritime sur la Mer Rouge (Erythrée, Soudan, Egypte, Israël, Jordanie, Arabie saoudite) qui doivent le traverser afin d’accéder au Golfe d’Aden et à l’Océan indien. L’augmentation des actes de piraterie au large de la Corne de l’Afrique et l’instabilité politique chronique de la Somalie font également de ce pays situé à l’entrée du détroit un acteur régional majeur [6].

Brève histoire de Bab el-Mandeb jusqu’aux années 2000

De l’Antiquité au XVème siècle, les enjeux du détroit ne concernent que très peu les pays occidentaux. Le détroit, seul point de passage maritime vers l’Océan indien, est utilisé par les pays du Golfe et du nord-est de l’Afrique afin de commercer avec la Perse, Oman ou encore l’Inde et Madagascar [7].

La période de la Renaissance marque le début de l’internationalisation de la région. Dans les années 1410-1420, l’explorateur chinois Zheng He mène plusieurs expéditions dans la région, accostant à Aden (Yémen), en Somalie et même à La Mecque, traversant ainsi le détroit de Bab el-Mandeb [8]. Parallèlement, alors que l’accès à l’Asie est fermé à l’Occident par l’Empire ottoman, le Prince du Portugal Henri le Navigateur lance à partir de 1415 des expéditions vers le Sud afin de trouver une autre voie vers les Indes et leurs richesses. Tout au long du XVème, les marins portugais vont donc longer la côte ouest de l’Afrique et s’y implanter par endroits (Guinée, Cap Vert) [9].

Après avoir atteint le Cap de Bonne-Espérance en 1488, ils poursuivent leur route vers l’est et accostent dix ans plus tard à Calicut, en Inde [10]. En 1513, le navigateur Albuquerque, en conflit avec les Mamelouks, dynastie musulmane ayant régné de 1250 à 1517 sur l’Egypte, la Syrie et la Péninsule Arabique, pénètre dans la Mer Rouge et s’emparent de l’île de Kamaran, au nord de la côte yéménite [11]. L’idée d’établir une forteresse sur l’île de Périm, au milieu du détroit, est également envisagée avant d’être abandonnée [12]. Les Portugais, à l’aide une base installée sur l’île de Socotra au large de la Somalie, vont tenter de contrôler le Golfe d’Aden et l’accès à la Mer Rouge sans y parvenir de manière durable [13].

Ce n’est qu’au XIXème siècle que les Européens parviennent à s’établir dans la région. En 1839, le Royaume-Uni prend le contrôle du port d’Aden, au Yémen [14], et y maintient sa présence jusqu’en 1967. En 1862, c’est au tour des Français de prendre possession de la côte d’Obock (le futur Djibouti) [15], suivis par les Italiens qui achètent en 1869 le port éthiopien d’Asäb, à quelques kilomètres au nord du détroit [16]. Cette même année, l’équilibre géopolitique de la Mer Rouge va justement être bouleversé par un événement : l’ouverture du Canal de Suez.

Depuis la révolution industrielle entamée au XVIIIème siècle, le commerce international n’a cessé de croître. Les échanges avec l’Asie (notamment entre le Royaume-Uni et son empire colonial) passent par le Cap de Bonne-Espérance et impliquent des trajets longs et onéreux. Le percement du canal de Suez, à partir de 1859, s’inscrit donc dans une logique de réduction des coûts et de simplification de la navigation, puisqu’il permet de relier l’Océan Indien quasiment deux fois plus rapidement [17]. Si le capital de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez est d’abord détenu principalement par la France (52%) et l’Egypte (44%), le Royaume-Uni, conscient de l’intérêt stratégique du canal, profite de l’endettement du régime égyptien pour lui racheter ses parts du capital en 1875 [18].

Le canal, cogéré par la France et le Royaume-Uni, devient un symbole de la rivalité entre ces deux pays [19]. Londres établit un protectorat sur l’Egypte en 1882 et sur le Somaliland en 1888, empêchant la France de s’emparer de ce territoire situé aux portes de Bab el-Mandeb [20]. Enfin, en 1899, le Soudan devient officiellement administré par l’Egypte et le Royaume-Uni, ce dernier étendant ainsi son influence de la Mer Méditerranée à la Corne de l’Afrique.

A partir des années 1930 et la découverte des premiers gisements de pétrole dans la péninsule arabique, le Canal de Suez et le détroit de Bab-el Mandeb changent de statut. De points de passage des navires de marchandises vers l’Asie, ils vont devenir peu à peu les artères vitales de l’approvisionnement énergétique des pays occidentaux [21].

Après la Seconde Guerre mondiale, l’influence de la France et du Royaume-Uni commence à décroître dans la région, laissant la place aux deux nouvelles superpuissances de la Guerre froide : les Etats-Unis et l’URSS. En 1952, la révolution égyptienne des Officiers libres renverse la monarchie soutenue par Londres. Quatre ans plus tard, Nasser, le nouveau dirigeant du régime égyptien, nationalise le canal de Suez. La France et le Royaume-Uni, principaux détenteurs du capital de la Compagnie de Suez, ne peuvent accepter une telle décision qui nuit à leurs intérêts. S’alliant à Israël qui cherche à faire cesser les opérations militaires de Nasser dans la bande de Gaza, ils interviennent en l’Egypte. Victoire militaire certaine, la Guerre de Suez est un échec politique et diplomatique. Américains comme Soviétiques contraignent la France et le Royaume-Uni de cesser les combats et de se retirer. Londres et Paris n’ont d’autres choix que d’obtempérer et de perdre leur contrôle sur le canal. Ce dernier, en représailles, se retrouve fermé par Nasser pendant plusieurs mois.

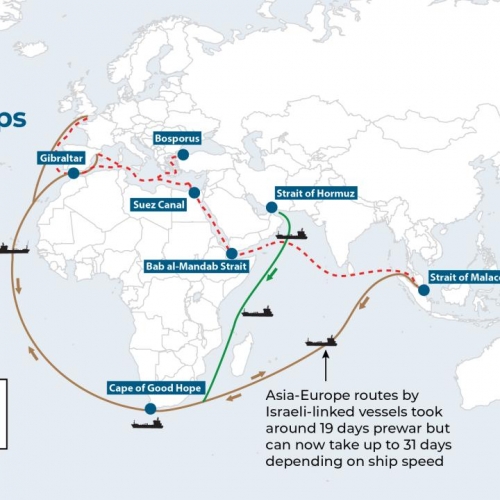

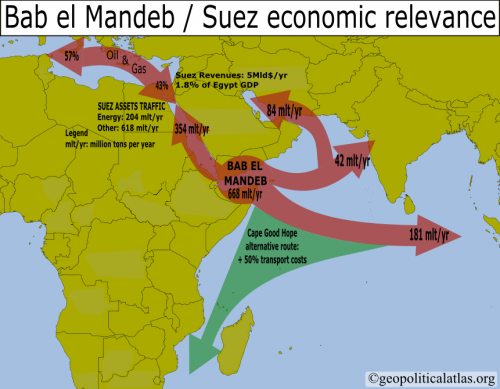

Le conflit israélo-arabe a donc une influence considérable sur Bab el-Mandeb, puisqu’une interdiction d’utiliser le canal fait logiquement perdre au détroit son poids stratégique. En 1967, après la Guerre des Six Jours menée par Israël contre l’Egypte, la Syrie et la Jordanie, Suez est fermé jusqu’en 1975. En 1973, le Yémen et l’Egypte décident même d’empêcher les navires israéliens de franchir Bab el-Mandeb [22]. Pendant huit ans, le détroit est donc marginalisé au profit de la route passant par le Cap de Bonne-Espérance. En 1976, la part des hydrocarbures dans le tonnage en transit dans le canal n’est plus que de 28%, contre 78% en 1967 [23]. Face à l’instabilité de la région, les transporteurs restent prudents et préfèrent emprunter une voie plus longue mais plus sûre.

Le contexte de la Guerre froide transforme également les rapports de force autour du détroit. A partir de 1959, l’URSS soutient au Yémen l’insurrection contre la monarchie [24]. En 1967, après le retrait du Royaume Uni d’Aden, la République Démocratique Populaire du Yémen du Sud est proclamée [25]. La flotte soviétique peut alors s’installer dans le port d’Aden et sur l’île de Socotra, surveillant ainsi l’entrée de Bab el-Mandeb [26]. En 1969, c’est la Somalie du général Siyaad Barre qui se place dans le bloc de l’Est, avant de se tourner finalement vers les Etats-Unis après 1977 et sa tentative d’invasion de la région d’Ogaden en Ethiopie [27]. A la même époque, l’Ethiopie du lieutenant-colonel Mengistu signe d’ailleurs un accord d’amitié et de partenariat avec Moscou [28]. Dans les années 1970, Djibouti est donc un des seuls pays de la région à être encore dans le bloc occidental. La France lui accorde son indépendance en 1977, mais va y maintenir des forces militaires afin de dissuader la Somalie de s’en emparer au profit de l’URSS (qui contrôlerait alors les deux rives de Bab el-Mandeb [29]).

Comme la Guerre de l’Ogaden entre la Somalie et l’Ethiopie l’a mis en évidence, la logique des Blocs se superpose à des conflits plus régionaux qui vont perdurer une fois la Guerre froide terminée. En 1993, au terme d’une longue guerre civile débutée en 1961, l’Erythrée devient indépendante de l’Ethiopie qui se retrouve privée de sa façade maritime sur la Mer Rouge [30]. Des guerres civiles font également rage à partir de 1991 en Somalie [31], entre 1991 et 1994 à Djibouti [32] et en 1994 au Yémen [33]. Entre 1995 et 1998, ce sont l’Erythrée et le Yémen qui s’affrontent au sujet de l’archipel des Hanish [34]. Enfin, en 1998, l’Erythrée tente d’envahir l’Ethiopie afin de renégocier ses frontières de 1993 [35].

Dans les années 1990, l’insécurité de la région du détroit de Bab el-Mandeb est donc particulièrement importante. A partir du début du XXIème siècle, le renforcement de la menace du terrorisme et de la piraterie va venir accroitre l’instabilité due aux conflits inter et intra étatiques, rendant encore plus cruciale la protection de ce passage stratégique.

Flux commerciaux dans les détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb, le Canal de Suez et les dispositifs militaires dans la régions, CAM/DMK/ABM L. SAUBADU / CAM / AFP

L’importance stratégique actuelle du détroit

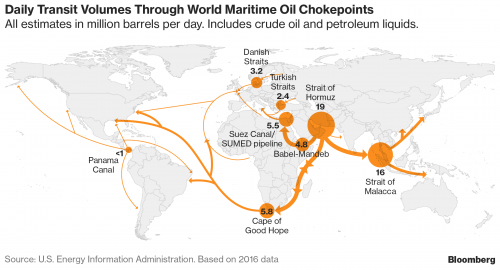

En 2013, environ 3,8 milliards de barils de pétrole ont été transportés chaque jour via le détroit de Bab el-Mandeb. Si ce chiffre peut paraître faible en comparaison avec celui du détroit d’Ormuz (17 milliards) ou de Malacca (15,2 milliards) [36], il représente une part non négligeable du marché. Une éventuelle fermeture du détroit (comme cela s’est produit en 1973) obligerait les navires à contourner l’Afrique afin d’atteindre l’Asie. Ainsi, bien que la création de l’oléoduc SUMED en 1975 soit venue tempérer cette dépendance envers Suez et Bab el-Mandeb en permettant d’acheminer le pétrole de la Mer Rouge à la Mer Méditerranée via l’Egypte [37], le détroit demeure une artère clé de l’économie mondiale.

Le terrorisme est une des menaces qui ont pesé ces quinze dernières années sur la région. En octobre 2000, un attentat suicide d’Al-Qaida a touché le destroyer américain USS Cole qui mouillait dans le port d’Aden, au Yémen [38]. Deux ans plus tard et dans le même pays, c’est au tour du pétrolier français Limburg d’être touché [39]. A ces dangers directs pour les navires s’est ajoutée l’implantation d’organisations terroristes dans les pays de la zone, tels qu’Al Qaida et l’Etat islamique au Yémen et Al Shabaab en Somalie.

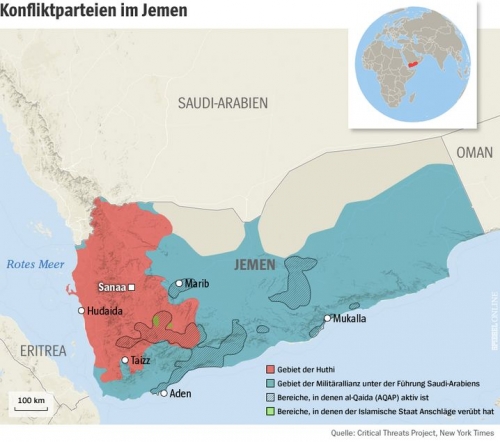

Depuis 2002, les Etats-Unis assistent le gouvernement yéménite dans la lutte contre les djihadistes, effectuant régulièrement des frappes de drone. En 2013, un forum de contre-terrorisme dans le Golfe d’Aden est créé [40]. Cependant, malgré l’élimination de nombreux cadres d’Al-Qaida, la stratégie de Washington n’a pas encore permis de supprimer complètement la menace [41]. Quant aux membres d’Al-Shabaab, ils ont perpétué depuis 2006 de nombreuses attentats en Somalie et contribué à déstabiliser durablement le pays [42]. Enfin, l’irruption de l’Etat islamique au Yémen, qui a attaqué plusieurs mosquées chiites en 2015, a souligné le profond ancrage du terrorisme dans le sud de la péninsule arabique [43].

Si la piraterie dans le Golfe d’Aden n’est pas née au début du XXIème siècle, le montant des rançons et l’importance des cibles semblent être devenus plus considérables depuis une dizaine d’années. Ne s’attaquant plus seulement aux navires de pêches, les pirates ont visé des porte-conteneurs, des cargos, des navires de plaisances et même des superpétroliers (comme le Sirius Star en 2008 [44]), alarmant les assureurs maritimes qui conseillent alors à leurs clients d’emprunter à nouveau la route plus sûre du Cap de Bonne-Espérance [45]. En 2008, 111 actes de piraterie ont été recensés, et le chiffre a quasiment doublé en 2009 (217) [46].

La communauté internationale s’est organisée afin de faire face à cette menace. En 2008, la résolution 1816 du Conseil de Sécurité de l’ONU ouvre la voie à l’intervention des Etats dans les eaux territoriales somaliennes afin d’enrayer la piraterie. La mission européenne Atalante est alors lancée à la fin de l’année, et participe à la surveillance maritime et aérienne du Golfe depuis Djibouti [47]. Ainsi, depuis mai 2012, aucune attaque réussie n’a été enregistrée [48].

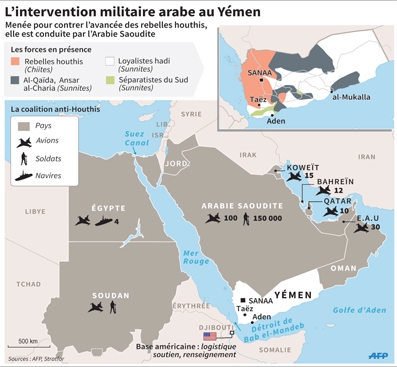

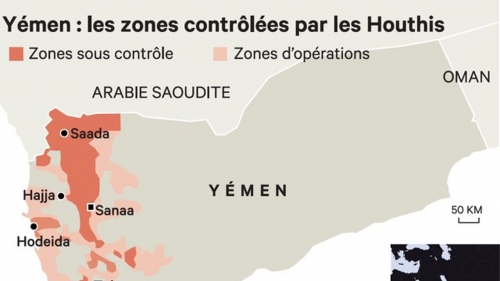

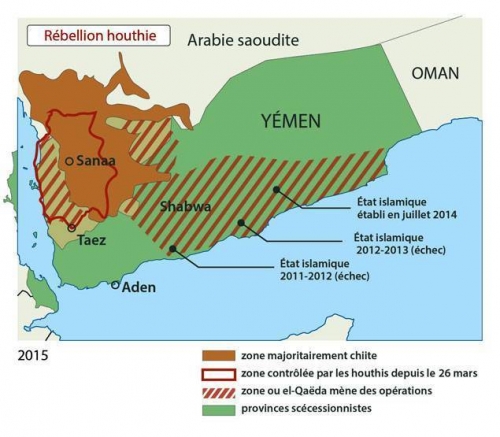

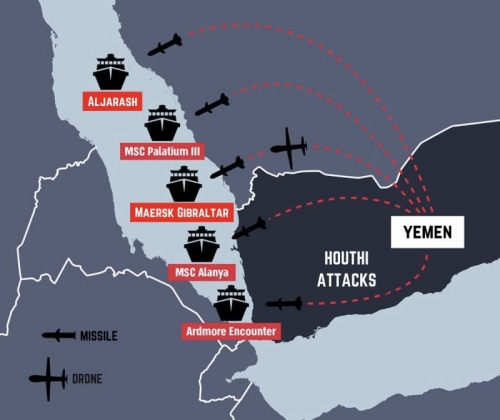

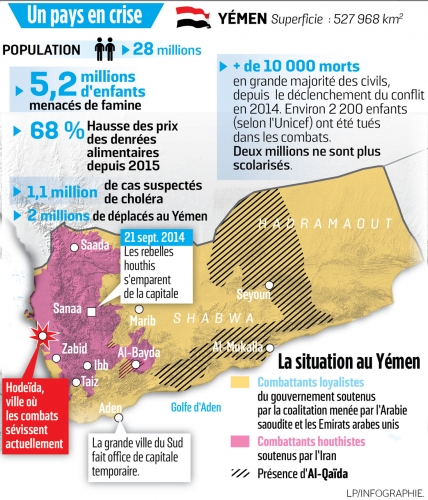

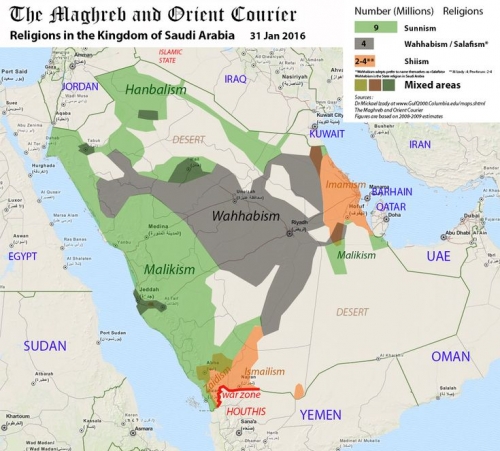

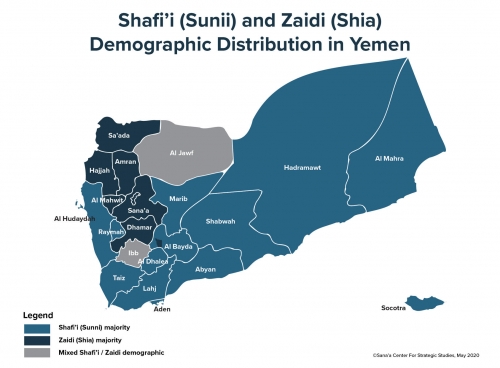

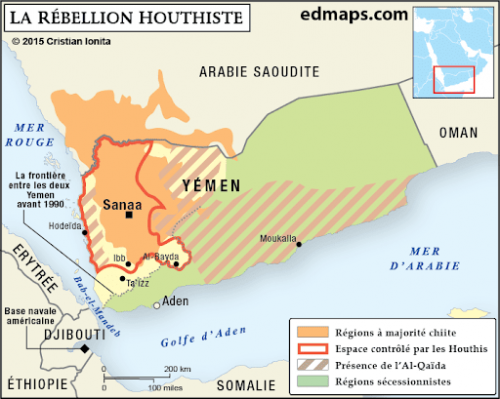

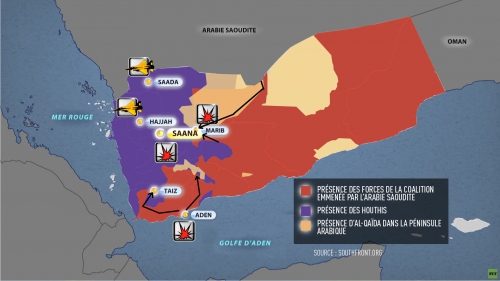

Parallèlement, la situation sécuritaire du Yémen, au-delà du danger djihadiste, fait craindre une déstabilisation de Bab el-Mandeb. L’insurrection des Houthis, issus du nord-ouest du pays et désirant rétablir un imamat zaydite (branche du chiisme), a débuté en 2004. Fin septembre 2014, les rebelles sont parvenus à prendre Sanaa, la capitale. En mars 2015, ils ont poursuivi leur marche en direction d’Aden. Accusant l’Iran de soutenir la révolte afin d’accroitre l’influence du chiisme dans la péninsule en majorité sunnite, l’Arabie saoudite a lancé l’opération « Tempête décisive » contre les insurgés. Malgré l’offensive saoudienne, les Houthis sont parvenus à la fin mars à s’emparer d’une base militaire surplombant le détroit [49]. En avril, Riyad a envoyé ses forces navales protéger l’entrée de Bab el-Mandeb [50]. Début mai, l’Iran a répliqué en y déployant deux destroyers [51].

Face à ces menaces, la protection du détroit n’a jamais été aussi nécessaire. La plupart des pays industrialisés sont concernés par la déstabilisation de la région puisqu’elle peut aboutir pour eux, à terme, à des problèmes d’approvisionnement énergétiques ou à des catastrophes humaines (prises d’otage, attentats, etc.). La base de Djibouti, au cœur de cet espace sensible, n’a pas perdu de son poids stratégique et de son potentiel de contrôle. Si 1900 militaires français y stationnent encore [52], Djibouti accueille également la plus grande base militaire des Etats-Unis en Afrique (plus de 4000 hommes) [53] ainsi que des troupes espagnoles, allemandes et italiennes [54]. En 2011, le Japon lui-même y a ouvert sa première base permanente à l’étranger depuis 1945 [55].

C’est désormais au tour de la Chine, deuxième puissance économique mondiale, de s’intéresser au détroit. En février 2014, un accord a été conclu entre les gouvernements djiboutien et chinois, permettant l’utilisation du port par la marine chinoise. Les Etats-Unis sont irrités par un tel rapprochement, et perçoivent d’un mauvais œil la présence de la Chine sur leur territoire d’influence [56]. Ce partenariat ouvrera-t-il la voie à la création d’une base chinoise [57], et donc à une situation inédite de coopération militaire entre Pékin et Washington ?

Dernières actualités

- Les Arabes d’Iran : historique des soulèvements des populations arabes séparatistes d’Iran (2/2) - 26/09/16

- Bilād al-Šām et terre du Levant : entre histoire et mythification d’un territoire - 23/09/16

- Les Arabes d’Iran : histoire et distinction culturelle (1/2) - 22/09/16

Notes :

[1] U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, Overview, November 10th, 2014.

[2] Idem.

[5] AL-YADOOMI, Hussein, The Strategic Importance of the Bab El-Mandab Strait, U.S. Army War College, Pennsylvania, 1991, p. 6.

[6] GASCON, ALAIN, « Les damnés de la mer : les pirates somaliens en mer Rouge et dans l’océan Indien », Diplomatie n°40, 2009.

[7] Idem.

[10] Idem.

[11] WHITEWAY, R.S., Rise of Portuguese Power in India, Asian Educational Services, 1995, p. 155.

[12] Idem, p. 157.

[13] D’ALOS-MONER, Andreu Martínez, “Conquistadores, Mercenaries, and Missionaries : The Failed Portuguese Dominion of the Red Sea”, Northeast African Studies, Vol. 12, No. 1, Michigan State University, 2012, pp. 1-28.

[14] GAVIN, R. J., Aden Under British Rule, 1839-1967, C. Hurst & Co. Publishers, 1975, p. 1.

[15] PAIRAULT, Louis-Gilles, « Le verrou de la mer rouge. L’armée et la côte française des Somalis 1884-1977 », Institut-strategie.fr, 2005.

[16] CHIRE, Amina Saïd, Djibouti contemporain, Karthala Editions, 2012, p. 124.

[17] AL-YADOOMI, Hussein, op. cit. p. 10.

[20] GASCON, Alain, Les damnés de la mer : les pirates somaliens en mer Rouge et dans l’océan Indien, op. cit.

[21] AL-YADOOMI, Hussein, op. cit. p. 10.

[22] AL-YADOOMI, Hussein, op. cit. p. 13.

[23] PIATON Claudine, « Piquet Caroline, Histoire du canal de Suez, Paris, Perrin, 2009, 372 p. », Remmm, 2011.

[24] Les damnés de la mer : les pirates somaliens en mer Rouge et dans l’océan Indien, op. cit.

[26] GASCON, Alain, « Les damnés de la mer : les pirates somaliens en mer Rouge et dans l’océan Indien », op. cit.

[28] LEGUM, Colin. « L’Ethiopie : le nouvel allié africain de Moscou », Politique étrangère N°4, 1984, pp. 873-881.

[29] PAIRAULT, Louis-Gilles, Le verrou de la mer rouge. L’armée et la côte française des Somalie 1884-1977, Institut-strategie.fr, 2005.

[33] Yemeni Civil War, globalsecurity.org.

[34] DOBELLE, Jean-François. « Le différend entre l’Erythrée et le Yémen : la sentence arbitrale du 17 décembre 1999 sur la délimitation des frontières maritimes », Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 554-565.

[35] MARCHAL, Roland, "Une « drôle de guerre » : des frontières entre l’Érythrée et l’Éthiopie", CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], consulté le 25/06/2015, URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part3/une-drole-d....

[36] U.S. Energy Information Administration, op. cit.

[42] Al-Shabaab, globalsecurity.org.

[45] GASCON, Alain, « Les damnés de la mer : les pirates somaliens en mer Rouge et dans l’océan Indien », op. cit.

[46] HUBERT, Maud, La piraterie maritime dans le golfe d’Aden, État des lieux, GRIP, 2010, p. 2.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

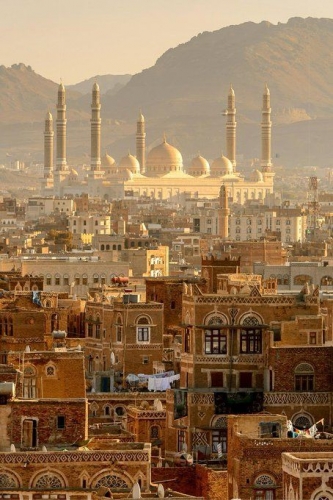

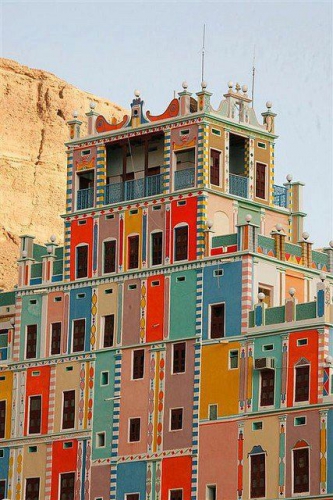

L’actuelle République du Yémen a une surface de 530?000 km2, à peu près une fois et demie la surface de l’Allemagne. C’est un Etat arabe, l’islam est la religion d’Etat et la base de sa jurisprudence se fonde, selon l’article 3 de la Constitution, sur la sharia. La capitale Sana’a est située à 2300 mètres au dessus de la mer. Son ancienne et magnifique ville fait partie du patrimoine de l’humanité. D’autres villes importantes sont Aden, Ta’izz, Hodeïda et Machala.

L’actuelle République du Yémen a une surface de 530?000 km2, à peu près une fois et demie la surface de l’Allemagne. C’est un Etat arabe, l’islam est la religion d’Etat et la base de sa jurisprudence se fonde, selon l’article 3 de la Constitution, sur la sharia. La capitale Sana’a est située à 2300 mètres au dessus de la mer. Son ancienne et magnifique ville fait partie du patrimoine de l’humanité. D’autres villes importantes sont Aden, Ta’izz, Hodeïda et Machala.

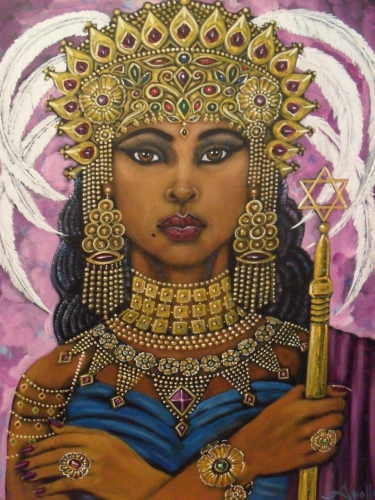

La route de l’encens passait par Saba, partant de l’Inde et allant jusqu’en Méditerranée. D’énormes richesses passèrent par cette route, transportées par des caravanes: de l’encens, de l’or, de la myrrhe, des pierres précieuses, du bois de santal et d’autres biens précieux. Dans le livre des rois de la Bible on lit: «Elle vint à Jérusalem avec une grande suite, avec des chameaux qui portaient des parfums, un énorme quantité d’or et de pierres précieuses. […]»

La route de l’encens passait par Saba, partant de l’Inde et allant jusqu’en Méditerranée. D’énormes richesses passèrent par cette route, transportées par des caravanes: de l’encens, de l’or, de la myrrhe, des pierres précieuses, du bois de santal et d’autres biens précieux. Dans le livre des rois de la Bible on lit: «Elle vint à Jérusalem avec une grande suite, avec des chameaux qui portaient des parfums, un énorme quantité d’or et de pierres précieuses. […]»

L’opération, dans le plus pur style hollywoodien, a été baptisée « Tempête de la fermeté». Elle a été annoncée non pas depuis Riyad par les plus hauts responsables du gouvernement, mais par l’ambassadeur saoudien aux États-Unis, Adel Jubayr. La raison officielle de cet engagement, jusqu’ici aérien, est le soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi, un personnage sans charisme, une marionnette entre les mains des pays du Golfe, face à l’avancée combinée foudroyante des rebelles houthis (soutenus par l’Iran et le Hezbollah) et d’une grande partie de l’armée régulière restée fidèle à l’ancien président, Ali Abdallah Saleh, issu de la plus grande fédération tribale sunnite, les Hached.

L’opération, dans le plus pur style hollywoodien, a été baptisée « Tempête de la fermeté». Elle a été annoncée non pas depuis Riyad par les plus hauts responsables du gouvernement, mais par l’ambassadeur saoudien aux États-Unis, Adel Jubayr. La raison officielle de cet engagement, jusqu’ici aérien, est le soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi, un personnage sans charisme, une marionnette entre les mains des pays du Golfe, face à l’avancée combinée foudroyante des rebelles houthis (soutenus par l’Iran et le Hezbollah) et d’une grande partie de l’armée régulière restée fidèle à l’ancien président, Ali Abdallah Saleh, issu de la plus grande fédération tribale sunnite, les Hached.