dimanche, 20 août 2017

Erkenbrand: Naar een nieuwe gouden eeuw

19:53 Publié dans Evénement, Nouvelle Droite, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jared taylor, robert steuckers, pays-bas, synergies européennes, nouvelle droite, new right, événement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Deux projets pour le siècle : réactiver le projet de Wilson ou adopter le nouveau projet chinois ?

Paul F. Raichmann

Deux projets pour le siècle : réactiver le projet de Wilson ou adopter le nouveau projet chinois ?

Il me paraît opportun de comparer aujourd’hui deux projets politiques pour la planète, un ancien, vieux d’un siècle, et un nouveau, qui vient d’être élaboré. Il y a cent ans, le Président américain Woodrow Wilson voulait concrétiser son projet de réaménagement politique de la planète après avoir déclaré la guerre au Reich allemand le 6 avril 1917 et à l’Empire austro-hongrois le 7 décembre de la même année. Aujourd’hui, un autre projet, tout aussi ambitieux, vient d’être conçu en Chine ; on l’appelle, en anglais, « One Belt, One Road » (une ceinture, une route). Les dirigeants chinois l’ont présenté à la communauté internationale en 2013.

Le Président Wilson avait annoncé l’imminence du « paradis sur Terre » mais on ne l’a jamais vu advenir. Bien au contraire, cent ans plus tard, l’Union Européenne est un fortin assiégé, où des foyers d’incendie se sont allumés de l’intérieur. De plus, elle est entourée de pays, comme la Libye, le Yémen, la Syrie, l’Irak ou encore l’Ukraine qui, tous, sombrent dans le chaos et se couvrent de ruines. La France a dû déclarer l’état d’exception et même l’état de guerre et a réussi, en faisant jouer l’article 42.7 du Traité de Lisbonne, à réclamer pour elle le devoir d’assistance, ce qui implique que l’Allemagne devrait, le cas échéant, entrer en guerre contre les bandes de mercenaires sunnites en Afrique sahélienne.

Ensuite, le modèle libéral d’une économie de marché est, lui aussi, en mille morceaux. L’économie réelle de l’Occident a été remplacée par une économie spéculative et virtuelle ayant aboli toutes frontières et se basant uniquement sur la planche à billets, ce qui a pour conséquence inévitable que tout cela se terminera par une bulle financière et par un crash.

La Chine, désormais deuxième puissance économique du globe, est une nation porteuse d’une civilisation très ancienne. La profondeur temporelle de son histoire fait qu’elle a aisément perçu les problèmes et proposé une solution à la communauté internationale : elle l’a invitée à participer à une initiative d’industrialisation qu’elle a baptisée « One Belt, One Road ». Cette initiative a pour but de développer un réseau d’infrastructures, actuellement manquant, grâce à des fonds récoltés sur le travail quotidien d’une vaste économie réelle et non spéculative. Le développement de ce réseau d’infrastructures vise pour l’essentiel à organiser des régions laissées jusqu’ici pour compte, surtout à l’intérieur des vastes zones continentales (enclavées). Celles devront, dans l’avenir, être mieux et plus étroitement reliées entre elles et, par le truchement d’une troisième révolution industrielle, recevoir les impulsions nécessaires à assurer leur croissance. Il s’agit, en fait, de réactiver un projet antique et médiéval, celui de faire fonctionner la fameuse « Route de la Soie », cette fois avec les moyens techniques de notre époque. Les régions enclavées et laissées pour compte devront être reliées entre elles par des corridors économiques garantissant leur croissance. De nouvelles zones industrielles verront alors le jour. Le premier pas dans ce grand réaménagement de la planète prévoit de créer un nouveau réseau de communications en Eurasie, composé de six grands corridors terrestres puis d’impliquer l’Afrique et les deux Amériques dans le projet par une « Route de la Soie maritime », projet spécifique au 21ème siècle. Soixante-quatre pays se sont joints à la Chine pour rendre cette initiative possible.

Paul F. RAICHMANN.

(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°26/2017 – http://www.zurzeit.at ).

01:26 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : one road one belt, chine, eurasie, eurasisme, géopolitique, politique internationale, économie, économie réelle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The Netherlands in the Napoleonic Wars

The Netherlands in the Napoleonic Wars

In the United Provinces, there had long been a tension, periodically breaking out into violence, between the republican faction and the royalist faction (or ‘Orange party’) of Dutch politics with the republicans wanting to keep the country a republic and, indeed, make it even more republican while the Orange party wanted to empower the Prince of Orange and make him king. The American War for Independence also highlighted this division as the Prince of Orange, Willem V, favored the British while the republican government favored the American patriots and ultimately succeeded in bringing the Dutch republic into the war against Britain alongside the American rebels (though the Dutch did not benefit by it). As in Belgium, the Dutch republicans seem to have been inspired by the American example as illustrated by how they began calling themselves the Patriot party in opposition to the Orange party. They became even bolder until finally clashes broke out between the Patriots and the Dutch army which tended to be loyal to the Prince of Orange. The situation became so serious that it took an armed intervention by King Friedrich Wilhelm II of Prussia to see the Dutch patriots cleared out.

Prince Willem V was thus in control but only by the grace of Prussian bayonets when the French Revolution began to come to a boil and, given recent events, he was well aware of the danger of such ideology spreading. In 1792 the French declared war on Austria and prepared to invade Belgium where they expected popular support. The Prince of Orange, not being in the strongest position, held back. However, 1793 saw the regicide of King Louis XVI of France and every royal in Europe was instantly made aware of how serious this situation was. On February 1, the United Provinces, led by Prince Willem V, declared war on the French Republic, joining the “War of the First Coalition”. There was, originally, some success when an Austrian-Dutch army led by the Prince of Coburg defeated the French under General Charles Dummouriez at the Battle of Neerwinden on March 18 in Belgium, however the Prince of Orange and his Dutch troops were defeated at Menin on September 3 and another Austro-Dutch army was defeated by the French at the Battle of Wattignies in October. The Austrians on their own, as well as the British and their German comrades did no better in the face of the mass conscript armies of France.

1794 saw the last of the coalition forces driven from Belgium and the country was annexed to the French Republic and would remain so for quite some time. That same year, French forces under General Charles Pichegru invaded the Netherlands along with a contingent of anti-Orange Dutch patriots led by General Herman Willem Daendels in a surprise attack during the harsh winter. Local republican revolutionaries rose up in support of the invaders, making things even more difficult. Whereas, in the past, the French had been traditional enemies of the Dutch, the French had made themselves the most acceptable allies for Dutch, Protestant, republicans by embracing republicanism and tearing down the Catholic Church as well the monarchy. The French republicans declared that they had come to “liberate” the Netherlands and in 1795 declared the country the Batavian Republic. Defeated from without and betrayed from within, Prince Willem V was forced to go into exile in England. The new French-backed Batavian Republic was declared a “sister republic” of France, one of many such puppet-republics the French established in the wake of their armies.

However, not everyone felt “liberated” by this turn of events. The behavior of the French republicans won them few friends outside the already ideologically committed and the French also annexed Flanders, Maastricht, Venlo and part of Walcheren with Flushing to France. The British, however, still had a good intelligence service operating in the area and took notice of the growing Dutch discontent with their so-called liberators and in 1799, as part of the War of the Second Coalition, launched a joint invasion of the Batavian Republic along with an Imperial Russian Army force. The British were led by the “Grand Old” Duke of York and the Russians by General Johann H. von Fersen. They were met by a Franco-Batavian (Dutch) force of about equal size but, after initial success, in battles lasting from August to November, the Anglo-Russian army was ultimately forced to retreat, leaving the Netherlands once again to the First French Republic and their local collaborators. The House of Orange had not been mere spectators to these events as the Hereditary Prince of Orange, later Willem VI, participated in the campaign alongside the British and Russians. In fact, he was instrumental in the seizure of a naval squadron known as the “Vlieter Incident” with the ships ultimately being sold to the Royal Navy.

The Prince of Orange also wrote a series of letters in 1795 known as the “Kew Letters” while in exile, instructing the governors of the Dutch colonies overseas to resist the French and cooperate with the British, in his capacity as Captain-General of the Dutch armed forces, in the hope of keeping these territories from being controlled by the Batavian Republic. Malacca, Amboina and West Sumatra (in the Dutch East Indies) did so and surrendered to the British without opposition. Cochin, or Dutch Malabar in India, on the other hand, required some “persuasion” from the Royal Artillery but, in the end, the Dutch holdings in India and Ceylon were captured by the British. Also in 1795 the British sent an expedition to seize control of the Dutch Cape Colony at the bottom of Africa. The local Dutch forces offered determined resistance but were finally compelled to surrender on September 15. Later, the British would hand the cape over to the Batavian Republic as part of a peace agreement and so another expedition would have to take it back again. When the Napoleonic Wars finally ended, the British would give back the Dutch colonies they seized, but not all of them, keeping some, such as the Cape colony, for themselves as it was a highly prized strategic chokepoint, controlling access to and from the Indian Ocean and south Atlantic.

Meanwhile, in 1803, Jan Rudiger Schimmelpenninck was elected President of the Batavian Republic but things began to change thanks to the grander aspirations of one Napoleon Bonaparte. After succeeding in making himself “Emperor of the French”, the client republics that France had set in neighboring countries suddenly received an upgrade to become client monarchies. In 1806 the Batavian Republic, at the behest of its French masters, became the Kingdom of Holland and the Emperor Napoleon awarded the new Dutch kingdom to his brother Louis (originally Luigi) who became King Ludwig I of Holland (or to be more precise, Lodewijk I). This led to a rather unusual situation as the new King Ludwig proved to be quite popular with his new Dutch subjects. Unlike, for instance, Napoleon’s older brother who became King of Spain, many Dutch people embraced their new monarch or, at least, did not dislike or oppose him. To his credit, Ludwig I took his new position seriously and tried to be a good king. That, however, ultimately led to trouble with his brother. King Ludwig I was supposed to be little more than a puppet but he was a puppet who tried to pull his own strings and when Dutch and French interests conflicted, Napoleon expected French interests to prevail. However, his brother actually stood up for Dutch interests which caused Napoleon no small amount of frustration (and at a time when he had much to be frustrated about).

This tension between the two Bonaparte brothers was exacerbated by the effort of the Emperor Napoleon to defeat Britain by means of economic strangulation. He instituted the Continental System which forbid France and all countries controlled by or allied with France from trading with the British which, as it turned out, proved more ruinous for the continent than it did for Britain and particularly for The Netherlands which had a heavily trade-based economy. Needless to say, smuggling soon reached epidemic proportions because of this and Napoleon was so desperate to stamp it out that in 1810 he simply annexed the Kingdom of Holland and it was absorbed into the French Empire. The former King Ludwig I, by then none too popular with his brother, fled into exile in the Austrian Empire and remained there for the rest of his life. So it was that, until 1813, the Dutch, willingly or not, mostly fought alongside the French under Napoleon. For some, this did not seem all that unnatural given the long history of Anglo-Dutch rivalry and warfare.

This tension between the two Bonaparte brothers was exacerbated by the effort of the Emperor Napoleon to defeat Britain by means of economic strangulation. He instituted the Continental System which forbid France and all countries controlled by or allied with France from trading with the British which, as it turned out, proved more ruinous for the continent than it did for Britain and particularly for The Netherlands which had a heavily trade-based economy. Needless to say, smuggling soon reached epidemic proportions because of this and Napoleon was so desperate to stamp it out that in 1810 he simply annexed the Kingdom of Holland and it was absorbed into the French Empire. The former King Ludwig I, by then none too popular with his brother, fled into exile in the Austrian Empire and remained there for the rest of his life. So it was that, until 1813, the Dutch, willingly or not, mostly fought alongside the French under Napoleon. For some, this did not seem all that unnatural given the long history of Anglo-Dutch rivalry and warfare.Because of this situation, there were prominent Dutch military men on both sides of the conflict. General Jan Willem Janssens had fought against the British at the Cape Colony and Java, was made Secretary-General for War for the Kingdom of Holland by Louis Bonaparte and then, after annexation, fought for Napoleon under Ney in the War of the Sixth Coalition. He would later serve as War Minister for the Kingdom of the United Netherlands in the last campaign against Napoleon. General David Hendrik Chasse, regarded by many as the best Dutch soldier of the period, was from the Patriot party and commanded the Dutch brigade that fought for Napoleon in Spain for which exploits he was elevated to baron. He carried on in French service after the annexation but remained bitter about it though he won decorations and promotions for outstanding service, even being credited with saving the French army at the Battle of Maya. For his offensive spirit and fierce attacks, Napoleon nicknamed him, “General Bayonet”. He too though would later fight against Napoleon as commander of the Third Netherlands Division during the Waterloo campaign. Later still, he would defend Antwerp during the Belgian Revolution.

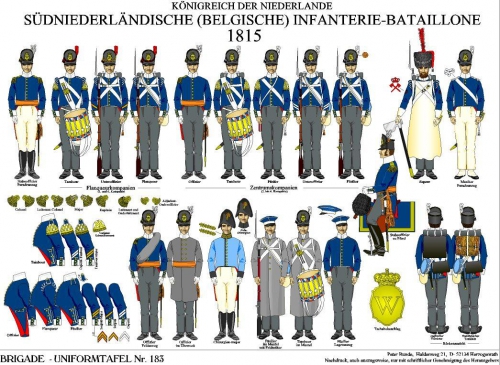

One soldier of the Dutch army who fought against the French revolutionaries as well as Napoleon the whole way was not actually Dutch but a Swiss professional soldier; Jean Victor de Constant Rebecque. He first came to France as part of the Swiss Guard protecting the King. He survived the massacre of his regiment during the Revolution and from there was employed by the Dutch, serving in the regiment of Prince Frederick. When the French conquered the United Provinces, he served with the British and later the Prussians before returning to the British along with the Prince of Orange during the Peninsular War under the Duke of Wellington. After the downfall of Napoleon, according to a previous agreement by the major allied powers, the former United Provinces as well as Belgium were to be united into one country with the Prince of Orange as its monarch. This would be the Kingdom of the United Netherlands which would officially come into being in 1815, combining the Seven Provinces, Belgium and Nassau, though Nassau would later be traded for Luxembourg. This was because the allies wanted a strong monarchy as a buffer between the French and the Germans. Rebecque was instrumental in organizing the Dutch-Belgian army and would serve as Quartermaster-General and chief aid to the Prince of Orange (commander of the Allied I Corps) in the Waterloo campaign.

Probably because so many had fought with the French, the British may not have been inclined to trust the Dutch too much and, in addition, there was the already mentioned long history of Anglo-Dutch rivalry in trade, colonial expansion and naval supremacy. Whatever the cause, the British quite unfairly ridiculed and derided the Dutch participation in the Waterloo campaign. More recently, historians have done serious research, not simply repeating what others wrote before them and have found that the standard British version of events was not true, indeed, in some cases was shown to be impossible. The truth is that the Dutch-Belgian army played a critical part in the final campaign against Napoleon. Indeed, if Rebecque had not countermanded an order from Wellington so that the Dutch-Belgian troops stayed and fought at the crossroads of Quatre Bras, the British would not have been able to occupy the choice position that Wellington had picked out to do battle at Waterloo. The Prince of Orange himself, has often been portrayed in a grossly exaggerated way as being totally incompetent. This is also not true. Though the Prince of Orange certainly made some mistakes, they were not due to incompetence but simply to his lack of experience.

As it happened, the troops with the orange cockades acquitted themselves well and, again, if the Dutch forces had not held off the French for as long as they did at Quatre Bras, the subsequent defeat of Napoleon at Waterloo might never have happened. However, it did and so King Willem I was secure on his throne, achieving what almost all the Princes of Orange before him had dreamed of since the winning of Dutch independence. As things were established, he was also pretty much an absolute monarch, though that situation would not survive him. The French Revolution and Napoleonic Wars could be seen as the fire in which the modern Kingdom of the Netherlands was forged. At the beginning of the era, they were a republic, the Seven Provinces which was often called the United Provinces but which were far from united. Crippled by the feuds between the orange and patriot parties, the country was an easy victim of the revolutionary French. However, they endured and finally fought their way back, emerging as a strong and, mostly, united kingdom. Belgium and Luxembourg was part from them in time but for the Netherlands itself, the Napoleonic Wars were a pivotal moment in history. The Dutch had gone in as a republic but emerged as a monarchy.

00:57 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pays-bas, hollande, ère napoléonienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 19 août 2017

Les Etats-Unis et la nouvelle « Route de la Soie » chinoise

Les Etats-Unis et la nouvelle « Route de la Soie » chinoise

Entretien avec le prof. Wang Yiwel sur le « Forum Route de la Soie » et sur le désintérêt de Merkel et de la RFA pour ce projet

Propos recueillis par Paul F. Raichmann

Q.: A la mi-juin 2017, la Chine a organisé à Beijing le « Forum Route de la Soie » (en anglais : « Belt & Road Forum » ou BRF). Vingt-neuf chez d’Etat et/ou leurs représentants, venus de 130 pays, y ont participé. Quels succès ce Forum a-t-il pu engranger ?

WY : Beaucoup. Il faut comparer ce projet à une bourse qui émettrait des actions de pointe et qui intéresserait la majorité des participants : car cette initiative ne signifie pas seulement que l’on va réactiver l’ancienne Route de la Soie mais que l’on va aller bien au-delà. En effet, ce ne sont pas seulement des représentants des pays riverains qui sont venus participer au Forum mais aussi des représentants de pays sud-américains, européens et africains. L’initiative est donc un projet global. Elle permettra d’atteindre les objectifs que les Nations Unies se sont fixés pour 2030 pour accéder à un développement durable. L’initiative BRF est un projet global, inclusif, équilibré et procurera des avantages au monde entier. Elle offre une plateforme de coopération visant à surmonter les obstacles de la fragmentation du monde. Elle répond aux problématiques qui affectent encore bon nombre de pays très différents les uns des autres, ce qui souligne sa grande importance. Elle permettra à la Chine de procéder à des échanges avec des pays en voie de développement permettant à terme d’y augmenter le niveau de vie, d’y lutter contre la pauvreté. La construction d’infrastructures jouera un rôle-clef.

Q.: Comment expliquez-vous l’intérêt fort mitigé du gouvernement allemand actuel, vu que la chancelière était absente à la conférence de Beijing ?

WY : Madame Merkel n’a pas participé parce qu’elle préparait le sommet du G20 et les élections prochaines pour le Bundestag. Mais, tout naturellement, l’Allemagne et l’Europe (représentée par l’Allemagne) cherchent à réaliser plusieurs critères via l’initiative. Dans le processus de globalisation, l’Allemagne cherche à respecter des règles fixes, tandis que la Chine cherche à lancer de nouveaux développements et des dynamiques : cette différence d’approche crée des contradictions et des conflits. Or l’initiative ouvrira bien des possibilités à l’industrie allemande et intéressera bon nombre d’autres pays qui cherchent à se réorienter vers l’Est et veulent coopérer avec la Chine. Quoi qu’il en soit, l’Allemagne a envoyé une délégation spéciale à Beijing.

Q.: Avant l’accession de Donald Trump au pouvoir à Washington, l’Union Européenne cherchait à formuler des législations contre un soi-disant dumping et contre des pratiques commerciales douteuses, législations qui visaient clairement la Chine. Quelle est la position de la Chine face à ces reproches venus d’Occident ? La Chine voit-elle aujourd’hui un changement d’attitude de l’Union Européenne depuis que des frictions opposent entre eux les partenaires atlantiques ?

WY : Il existe effectivement des contradictions entre les conceptions et les intérêts du Président Trump et ceux de l’Europe. Je voudrais rappeler aux Européens que la Communauté atlantique offre certes des opportunités mais l’Eurasie aussi. Les pays européens n’ont pas intérêt à négliger les opportunités qu’offre l’option eurasienne. Il ne faut pas oublier que les Etats-Unis, naguère, se sont, eux aussi, tournés vers l’Asie et s’intéressent à la nouvelle initiative chinoise. Les Américains estiment que celle-ci est utile pour créer des infrastructures et pour amorcer des exploitations, toutes bonnes pour le développement économique. Les Etats-Unis espèrent que leur participation au projet BRF leur permettra d’influencer l’organisation de cette nouvelle Route de la Soie. Le Japon, à son tour, et l’Europe pensent, au fond, dans les mêmes termes.

Q.: Comment l’initiative de la Route de la Soie peut-elle raviver l’économie globale et, simultanément, contribuer à l’émergence d’un monde multipolaire et équilibré ?

WY : Selon la planification choisie pour l’initiative, celle-ci devrait augmenter l’ampleur du commerce mondial à 2,5 trillions de dollars américains, en l’espace de dix ans. C’est une contribution importante à la globalisation. Avant la crise financière globale, les taux de croissance du commerce était deux fois plus important que ceux de l’économie mondiale. Après la crise, ils étaient inférieurs. L’initiative, que nous prônons, ne peut que favoriser le commerce. Elle attirera des accords de libre-échange et favorisera les investissements dans les infrastructures et dans d’autres projets. Les liens créent la croissance commerciale. Ces liens infrastructurels sont un modèle nouveau pour la globalisation. Ils pourront stimuler deux ou trois fois plus l’économie mondiale que le simple artifice consistant à abandonner les tarifs.

Q.: Ce « projet du siècle » qu’est l’initiative BR semble plutôt taillé à la mesure des grands consortiums ou des entreprises étatisées. En Europe centrale, ce sont 20 .000 petites et moyennes entreprises qui forment l’épine dorsale de l’économie. Ces entreprises sont indépendantes et ne partagent pas le pessimisme de leurs gouvernements et des médias. Mais elles pourront éprouver des difficultés à se joindre à cet immense projet. Que proposez-vous pour encourager les petites et moyennes entreprises d’Europe centrale à résoudre leurs problèmes, à sortir de l’enlisement favorisé par les politiques et les médias ?

WY : Exact : les PPP (Public and Private Partnership), c’est-à-dire les grandes entreprises et les entreprises d’Etat y joueront des rôles moteurs. Mais Chinarail Express vise à inclure les petites et moyennes entreprises dans l’initiative BR. Voici comment pourraient se dérouler les choses : les grandes entreprises et les entreprises d’Etat vont dans un premier temps développer les infrastructures ; ensuite viennent les corridors économiques reliant les zones industrialisées. C’est là que les petites et moyennes entreprises vont découvrir mille et une possibilités.

Q.: Quel danger le terrorisme peut-il représenter pour l’initiative BR ?

WY : Les autorités chinoises suivent la question avec toute l’attention voulue : comment, se demandent-elles, les liens de communications nouveaux pourront-ils favoriser les déplacements des terroristes en direction de la Chine. A court terme, le danger est de voir s’infiltrer des éléments indésirables via les corridors. Il faudra instaurer des contrôles d’identité pour freiner ces infiltrations. Mais, à long terme, l’exploitation d’infrastructures modernes et l’amélioration des communications contribueront à la sécurité de tous et faciliteront la lutte contre le terrorisme.

(entretien paru dans « zur Zeit », Vienne, n°26/2017, http://www.zurzeit.at – propos recueillis par Paul F. Raichmann).

Le Professeur Wang Yiwei est considéré en Chine comme l’un des principaux experts des nouvelles « Routes de la Soie », si bien qu’il y a récolté le sobriquet de « Mr. Belt & Road ». Il enseigne à l’école chinoise des hautes études internationales et est le directeur de l’institut des relations internationales ainsi que du Centre des études européennes. Il était auparavant diplomate de la mission chinoise auprès de l’UE (2008-2011) et professeur au centre des études américaines à l’Université Fudan (2001-2008).

12:15 Publié dans Actualité, Economie, Entretiens, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wang yiwei, chine, route de la soie, entretien, actualité, politique internationale, géopolitique, eurasie, corridors économiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

The Austrian Empire and the Confederacy

The Austrian Empire and the Confederacy

The northern states were also home to large numbers of European immigrants who had fled their countries after failed revolutionary movements, so there were many Irish republicans in the north who detested the British Empire and many liberal Germans who had fled in the aftermath of the Revolutions of 1848. The only ‘Great Power’ to be seen at least as supportive of the U.S. government was the Russian Empire and this was mostly due to the fact that Britain and France were seen as friendlier to the Confederacy and the Russians hoped to counter this such as when Russia sold Alaska to the United States in order to prevent it being added to Canada by the British in a potential future conflict. The Austrian Empire was not extremely concerned about events in America, having many pressing problems of their own to deal with at the time, but that is not to say that they were not interested at all. Although the Emperor of Austria, Francis Joseph, had opposed the whole adventure, his younger brother was Emperor of Mexico and thus his fate, and that of the Austrian volunteer corps sent to aid him in Mexico, also depended almost entirely on the Confederates winning their independence.

As also pointed out previously, the Confederacy was also greatly influenced by the style of the Austrian Empire. The uniforms of the Confederate army were inspired by those of the Austrian light infantry and the first Confederate national flag was inspired by the ensign of the Austrian Empire, both being designed by the Prussian artist Nicola Marschall. The Emperor of Austria also had his own “eyes on the ground” so to speak, in the person of Captain FitzGerald Ross, a British-born officer of the Sixth Austrian Hussar Regiment. He made quite a stir in the southern states with his waxed moustache and braided Hussar uniform, in fact he was almost mobbed by admirers after being persuaded by some Confederate officers to wear his full dress uniform, fur busby, dolman and all, for a ride with them. He witness the Battle of Gettysburg, then went to Richmond, Charleston and then Chattanooga, Tennessee where he observed the fight from the lines of the Confederate General Braxton Bragg. He also visited the Gulf coast, Mobile, Alabama and so on. Like many, he was very impressed by the Confederate military and, like many more, was also impressed by the southern ladies. He became an ardent Confederate sympathizer, even to the point of picking up a rifle and taking part in a battle during his long stay in the south. When Ross finally returned to Europe, no matter what bad news reached him, he remained confident that the south would ultimately win.

Such a thing would have, inadvertently, greatly expanded Austrian influence in the New World given that the establishment of a Habsburg monarchy in Mexico (or rather the ‘reestablishment’) would have given Austria a sort of foothold in the region. Confederate President Jefferson Davis was certainly aware of this and tried to enlist the Prussian observer, Captain Justus Scheibert, as an envoy to Emperor Napoleon III of France. He proposed a sort of Franco-Confederate alliance, pointing out that in the Mexican War (of which Davis was a noted veteran) the U.S. had defeated Mexico with only 12,000 men and that if Napoleon would lift the Union blockade of the southern coast, which Davis believed could be done with ‘the stroke of a pen’ and would ensure a Confederate victory, he would supply 20,000 Confederate troops to aid the Emperor Maximilian of Mexico, explaining that southern troops were adjusted to the climate and familiar with the fighting style of the Mexicans.

However, this, as we know, did not come to pass. Although tempted, none of the European powers ultimately were bold enough to risk war with the United States by recognizing the Confederacy (though Pope Pius IX did address a letter to Jefferson Davis as President of the C.S.A.). When the Confederacy fell, the effort to spread monarchy in the Americas quickly fell apart. The U.S. government dispatched an army to the south Texas border and warned the French to withdraw or face war. Napoleon, not wishing to see the enterprise be for nothing, hoped that the Austrian Empire would take up the French cause of supporting the Mexican imperialists. A further 2,000 Austrian volunteers (roughly) were assembled at the port of Trieste, ready to embark for Mexico and fight for Emperor Maximilian. It was, though, at that point that the Union government stepped in by way of U.S. Minister to Vienna John Lothrop Motley who went to the Hofburg and informed the Austrian Emperor quite bluntly that the U.S. recognized only Benito Juarez as the leader of the legitimate Mexican government and that if the Austrian troops were allowed to leave, the U.S. would consider the Austrian Empire to be at war with the Mexican Republic and the U.S. Navy would take retaliatory action on behalf of Mexico.

The expedition was thus canceled, the Austrian soldiers disbanded and the Austrian Volunteer Corps already fighting in Mexico was promptly recalled. Many had already been slaughtered at the Battle of Santa Gertrudis where, seeing which way the winds were blowing, their comrades of the Mexican Imperial Army had deserted in the middle of the battle to join the republicans. The surrender of General Lee at Appomattox Court House in 1865 had set the dominos to falling, the Austrians pulled out and shortly thereafter the Habsburg Emperor of Mexico was captured and shot, the Austrian Emperor then even having a difficult time retrieving the body of his slain younger brother. The Imperial House of Habsburg had had a presence in the Americas ever since Philip the Handsome and Charles V had held their Spanish crowns until the succession was taken up by the Bourbons of France. In 1864, however, another Habsburg returned to, he hoped, usher in a new era of monarchy in the Americas but with the fall of the Confederacy, it was inevitable that the Habsburgs would once again lose their place in the New World.

01:35 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, sudistes, confédération, confédérés, états-unis, guerre civile américaine, guerre de sécession, mexique, empire austro-hongrois |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 18 août 2017

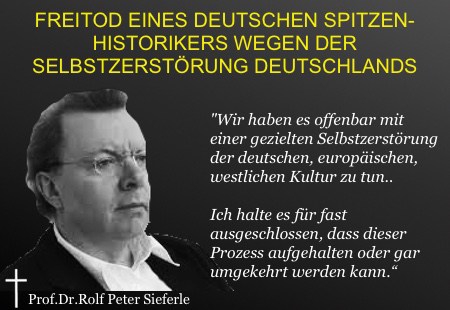

Allemagne : le scandale Sieferle

Arne Schimmer :

Allemagne : le scandale Sieferle

« Finis Germania », le livre d’un professeur qui ébranle le politiquement correct

Comment un journaliste du « taz » a promu involontairement les ventes d’un livre, qu’il jugeait scandaleux, et a offert une notoriété immense à son auteur décédé. Rolf Peter Sieferle est ainsi devenu un auteur à succès post mortem.

Avant qu’il ne se soit donné la mort le 17 septembre 2016 à Heidelberg, le nom de Rolf Peter Sieferle n’était guère connu, sauf dans un cercle d’amis et de collègues assez restreint. Pourtant, ses collègues et ses lecteurs, peu nombreux, savaient qu’ils avaient affaire à l’un des derniers « savants universels », celui qui avait exploré jusqu’aux moindres détails l’histoire de la nature et des techniques depuis le paléolithique jusqu’à nos jours. Tout au début de l’été 2017, son nom, tout d’un coup, fait la une des journaux après que l’on a appris qu’il avait publié un petit livre auprès des éditions « Antaios », intitulé Finis Germania. Ce petit volume rassemble des textes qu’il avait laissés dans un tiroir avant de se suicider. Le livre figurait sur la liste des « ouvrages du mois » en juin. Cette liste est dressée par les critiques littéraires allemands, sous le double patronage de la radio « Norddeutscher Rundfunk » et du quotidien Süddeutsche Zeitung. Brusquement, les auteurs se sont rendus compte qu’ils avaient recommandé un ouvrage publié par une maison d’édition qu’ils estampillaient habituellement d’« extrême-droite ».

Qui donc était ce Rolf-Peter Sieferle ? Né le 5 août 1949 à Stuttgart, il étudiera ultérieurement l’histoire, les sciences politiques et la sociologie à Heidelberg et à Constance. A l’époque de ses études, Sieferle se sentait proche du mouvement de 68. En 1977, fidèle à cette option socio-politique, il rédige une thèse de doctorat intitulée Die Revolution in der Theorie von Karl Marx et la soumet à la faculté de philosophie de l’université de Constance. En 1984, toujours dans la même université, il soumet une seconde thèse de doctorat en histoire contemporaine. Deux ans auparavant, Sieferle avait publié un ouvrage qui avait immédiatement fait fureur, Der unterirdische Wald (= La forêt souterraine). Ce livre fit de lui un spécialiste incontesté d’une nouvelle discipline, l’histoire de l’environnement, l’histoire d’un point de vue écologique.

Dans ce livre, Sieferle concluait que sans l’usage intensif des énergies fossiles, en l’occurrence le charbon, la révolution industrielle aurait démarré bien plus lentement mais se serait déroulée sans les âpres luttes sociales qui sont à la base des crises des 19ème et 20ème siècles. Deux ans plus tard, l’année de son deuxième doctorat, Sieferle publie un nouvel ouvrage Fortschrittfeinde ? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart (= Ennemis du progrès ? L’opposition à la technique et à l’industrie du romantisme à nos jours). Ce livre constitue le premier vrai travail, solidement étayé de références, sur l’histoire du mouvement de protection de la nature en Allemagne.

A partir de 1989, il obtient un poste de « Privatdozent » à l’université de Mannheim, qui devient, à partir de 1991, un professorat extraordinaire. En 1994, il se fait remarquer pour l’excellence d’un solide essai, même auprès des vertueux autoproclamés de service : Epochenwechsel : Die Deutschen an der Schwelle zum 21. Jahrhunderts (= Changement d’époque : les Allemands au seuil du 21ème siècle). Sieferle explore le « champ de bataille de l’histoire » qu’est son pays pour conclure que la situation y est toujours aussi explosive et dangereuse après la chute des régimes communistes.

Dès le milieu des années 1990, Sieferle critique l’immigration en avançant des arguments que l’on retrouvera dans les écrits posthumes qui font aujourd’hui scandale. Dans cet ouvrage d’il y a plus de vingt ans, Sieferle écrivait déjà : « Le lobby allemand pro-immigration, qui s’étend dans la société depuis le juste milieu libéral de gauche jusqu’à certains milieux liés aux églises et aux sectes radicales tiers-mondistes », crée une situation en se référant à une rhétorique sur les droits de l’homme, « tout en en ignorant les conséquences politiques de la manière la plus stupide qui soit ». Ainsi, poursuivait Sieferle dans les années 1990, « si cette immigration de masse se poursuit au même rythme, certains groupes de migrants deviendront des minorités culturelles ou nationales, avec pour corollaire logique qu’ils exigeront des droits particuliers ». L’erreur fondamental, commise par ce lobby pro-migrants, est la suivante : il part a priori du principe que les immigrants finiront par s’assimiler au modèle et aux valeurs de l’Occident, soit à l’« universalisme humanitaire », qui, lui-même, est une particularité et non un jeu de valeurs universelles, que les masses immigrantes vont finalement réduire à une position minoritaire.

Le « socialisme prussien » comme alternative

Pour les Allemands qui vivent dans leur propre pays, la situation pourra devenir dramatique dans un futur proche. Sieferle : « Pour les universalistes humanitaires, cela n’a aucune importance de savoir qui s’installe en Allemagne car, pour eux, l’Allemagne n’a plus aucune signification ». Ce mouvement en faveur de l’immigration, poursuit-il, est finalement « un facteur de dissolution de l’Etat social en tant qu’Etat national et d’autodestruction culturelle ». Car, s’aperçoit Sieferle, « une immigration de masse a pour conséquence logique qu’il y aura de moins en moins à partager ». « Le mouvement pro-immigration ne peut plus demander qu’une chose aux populations des zones où règne le bien-être matériel : exiger d’elles sur le plan éthique qu’elles partagent leurs acquis matériels, qu’elles ont accumulés en travaillant, avec les zones où règne la pauvreté, tout en s’exposant sans résistance à la concurrence des immigrés sur le marché du travail et tout en alimentant ces derniers par le biais de l’Etat social ». Ce livre de Sieferle mérite la lecture aussi parce qu’il réclame explicitement une réorientation politique générale de la République fédérale vers un modèle d’ordre politique inspiré par le « socialisme prussien ». Ce type de socialisme devait aussi aider les populations d’Allemagne, surtout d’Allemagne de l’Est, à surmonter les problèmes socio-économiques liés à la récente réunification. En effet, le chômage restait (et reste…) élevé dans les nouveaux Länder qui, jadis, faisaient partie de la RDA socialo-communiste.Il fallait nécessairement y assainir l’industrie et y construire des infrastructures nouvelles. L’élimination de tout le ballast inutile de la gestion socialo-communiste nécessitait de l’Etat un rôle plus actif que celui que préconisent les doctrines libérales en vigueur à l’Ouest.

Pour Sieferle, la réunification de 1990 postulait une « re-continentalisation » de l’Allemagne et, par voie de conséquence, la nécessité de «penser à faire coïncider deux courants », notamment « la redistribution nationale et la solidarité, d’une part, et, d’autre part, une économie marquée par un haut degré d’interventionnisme étatique ». Sieferle en arrivait à la conclusion dès le milieu des années 1990 : « La combinaison de ces deux facteurs correspond au vieux programme du socialisme prussien ou national ». Une certaine Suzanne Gaschke, journaliste à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, reprochait à Sieferle, déjà à l’époque, « de vouloir donner le coup de grâce à l’universalisme moralisant et valétudinaire ». Fielleuse, elle ajoutait « que chaque sou donné pour l’achat de ce bouquin était un sou de trop ». Sieferle ne s’est pas laissé impressionner par les commentaires de cette journaliste hostile : au contraire, il a immédiatement décidé d’approfondir l’idée du « socialisme prussien ». En 1995, il publie une étude sur le sujet : Die konservative Revolution. Ein Essay. Ce livre est constitué d’une série de portraits : Paul Lensch, Werner Sombart, Oswald Spengler, Ernst Jünger et Hans Freyer. Dans sa conclusion, Sieferle définissait la « révolution conservatrice » comme « l’ébauche d’une alternative à la modernité ». Aussitôt, un journaliste connu, Siegfried Jäger de « l’Institut de Duisburg pour les Recherches en linguistique et en questions sociales », tout de suite après la parution du livre, devine, derrière les propos de Sieferle, posé comme « un disciple de Nolte », de « vouloir gommer l’ombre nazie qui planait sur ses auteurs préfascistes favoris ».

Ces petites attaques ponctuelles n’ont nullement nui à la carrière universitaire de Sieferle dans les années 1990. En 2000, il est nommé à la célébrissime université de Saint-Gall. En 1997, il publie un autre livre remarquable : Rückblick auf die Natur. Dans ce volume, Sieferle cherche à faire prendre conscience à ses lecteurs qu’en Amérique du Nord et en Europe un «archipel industriel » a émergé mais est exposé à subir de graves dangers du fait que les « structures techno-économiques » s’y soustraient de plus en plus à « la gouvernance assurée par les Etats nationaux ». Les brillantes analyses de Sieferle, reposant sur un savoir stupéfiant, trouvaient des lecteurs anonymes et discrets toujours plus nombreux. Mais cela restait relatif. Ses lecteurs se sont multipliés paradoxalement depuis son suicide à l’automne 2016. En 2005, Sieferle avait un article dans la revue Tumult, jadis organe de la gauche non orthodoxe. Cet article traitait de la crise des réfugiés, qui prenait des proportions de plus en plus incontrôlables. Cette immigration soudaine et massive aurait pour résultat rapide de mettre un terme au monopole de la violence, normalement détenu par l’Etat. Ce monopole s’amenuiserait graduellement pour faire place à des « droits tribaux », gérés par les multiples groupes de migrants. Inutile de préciser qu’avoir émis cette hypothèse faisait automatiquement de Sieferle un dissident, un contestataire inassimilable. Dans les écrits qu’il a laissés après sa mort, il tape encore sur le clou, notamment dans un texte intitulé Das Migrationsproblem : Über die Unvereinbarkeit von Sozialstaat und Masseneinwanderung (= Le problème de l’immigration. Du caractère irréconciliable entre l’Etat social et l’immigration de masse). Ce texte constituait le premier volume d’une série qu’entendaient publier les éditeurs de Tumult (la série « Werkreihe Tumult »). Sieferle constatait qu’il était impossible de consolider l’Etat social tout en maintenant ouvertes les frontières. Mais tout cela ne provoqua pas encore de débat sur ses travaux. Il a fallu attendre l’article d’un journaliste connu du « taz », Andreas Speit. Dans son journal, Speit exprima son indignation de voir qu’un volume des éditions « Antaios » avait été primé en 2017 par une mention dans la liste des meilleurs livre de « non fiction ». Ce volume, c’était Finis Germania. Du coup, le zèle de l’inquisition s’est mis en branle : on a cherché fébrilement à savoir quel insolent avait osé placer ce volume sur la liste des bons livres à lire. Généralement, les recommandations sont anonymes. Finalement, on a trouvé le « coupable » : c’était un rédacteur du Spiegel, Johannes Salzwedel, qui avoua que cela avait été grâce à ses voix que le livre avait été placé en neuvième position sur la liste. Mais le méchant travail des inquisiteurs eut, cette fois-ci, un effet contraire à celui qu’ils avaient escompté, suite à l’indignation du journaliste Speit. Un débat public et animé s’ensuivit, avec, pour objet, la présence de ce volume hérétique dans la liste des bons livres. Ce débat fit que le livre arriva en première place dans les ventes d’ « amazon.com », même que cette multinationale du livre avait ôté de ses stocks tous les livres de l’éditeur « Antaios », suite à une première vague d’épuration. Les chiffres mirobolants des ventes sont donc dus exclusivement aux ventes d’offreurs secondaires qui utilisent partiellement « amazon.com ». Toute la campagne des inquisiteurs eut pour effet que Sieferle a enfin trouvé post mortem le vaste public que méritaient ses publications et qu’elles n’avaient jamais trouvé de son vivant.

Le petit volume Finis Germania, publié dans la collection Kaplaken de l’éditeur « Antaios » est un concentré de l’œuvre de son auteur : il a la brièveté dense des aphorismes, il est succinct et clair, il vise l’essentiel. Les titres des chapitres résument à eux seuls déjà toute la pensée de l’auteur : « Voie allemande et perspective des vainqueurs » ; « La nouvelle religion d’Etat » ; « La logique de l’antifascisme ». Le petit volume résume bien le grand livre de Sieferle, Epochenwechsel (cf. supra) de 1994. La densité et la brièveté de ses réflexions conviennent bien à un vaste public. Ce qui me permet de terminer avec une tirade d’humour noir à l’adresse du sieur Andreas Speit : celui qui creuse la tombe de son voisin, y choit lui-même !

Arne SCHIMMER.

(article paru dans « Deutsche Stimme », août 2017).

Rolf Peter Sieferle, Finis Germania, Reihe kaplaken, Ed. Antaios, Schnellroda, 104 p., 8,50 euro.

Kontakt

Gerne nehmen wir Ihren Anruf entgegen.

Mo. bis Fr.: 8-16.30 Uhr

Schreiben Sie uns eine E-Mail:

vertrieb@antaios.de

16:16 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rolf peter sieferle, allemagne, europe, affaires européennes, immigration, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les iconoclastes, de Cromwell à Daech - Conférence de Robert Steuckers à Lille

10:50 Publié dans Histoire, Synergies européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iconoclastes, iconoclasme, calvinisme, états-unis, pays-bas, angleterre, histoire, robert steuckers, synergies européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 17 août 2017

Hommage à Henning Eichberg (1942-2017)

Arne Schimmer :

Il était le théoricien du nationalisme de libération, compagnon de route de la nouvelle gauche

Hommage à Henning Eichberg (1942-2017)

« Wer trägt die schwarze Fahne heut’ durch die gespalt’ne Nation ?

« Qui porte aujourd’hui le drapeau noir en la nation divisée ?

Wer sprengt die Ketten, wer haut darein und kämpft für die Revolution?

Qui brise les chaînes, qui cogne en avant et lutte pour la révolution?

Bist du dabei, bin ich dabei, heut’ oder morgen schon ?

Es-tu de la partie, suis-je de la partie, aujourd’hui ou peut-être demain ?

Wann stürzt im Lande die Fremdherrschaft vor der deutschen Revolution ?

Quand donc en ce pays croulera la domination étrangère devant les coups de la révolution allemande ?

Hervor, Leute, hervor – hervor !

En avant, les gars, en avant, en avant !

Die schwarze Fahne empor !

Haut le drapeau noir !

Denn überall wo das Unrecht herrscht, geht die Fahne der Freiheit empor !”

Car partout où règne le non-droit se dresse bien haut le drapeau de la liberté ! ».

Pour écouter la mélodie : https://www.youtube.com/watch?v=pS3tLyC3MQw

Tous les militants nationalistes connaissaient les paroles de cette troisième strophe de la chanson : elle était pour ainsi dire l’hymne non officiel de la mouvance toute entière. C’était Henning Eichberg qui en avait composé le texte, lui, le principal penseur d’avant-garde du mouvement national-révolutionnaire allemand en RFA, dans les années 1960 et 1970. Ce théoricien avait fini par émigrer au Danemark pour y devenir membre du Socialistisk Folkeparti (Parti Populaire Socialiste). A la fin de sa vie, on pouvait dire qu’il appartenait tout entier à la gauche politique de sa nouvelle patrie. Malgré cette transition étonnante dans le paysage politique germanique et scandinave, les concepts-clefs de « Nation » et de « Peuple » (« Nation » et « Volk ») demeuraient les pierres angulaires de ses intérêts scientifiques et politiques.

Ces deux concepts-clefs sont directement issus de son idiosyncrasie, de son itinéraire biographique. Henning Eichberg était né le 1 décembre 1942 à Schweidnitz en Silésie. Sa famille avait quitté la région avant la fin de la guerre et s’était fixée en Saxe. Quand Eichberg a opéré sa mutation politique et est devenu un homme de gauche plein et entier, il n’a pas pour autant cessé de se considérer comme Silésien, comme il le rappelle d’ailleurs dans un entretien accordé à la revue Ökologie en 1998 : « Au début du projet de la modernité, les peuples se sont dressés et ont cherché à se faire sujets de l’histoire, ils marchaient au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité (…) ; mais c’est cette troisième valeur qui a été oubliée : justement, la fraternité, la sororité, le sentiment communautaire, ou, pour l’inscrire en belles lettres rouges, la solidarité (…). Voilà pourquoi nous devions reprendre à zéro le projet de la modernité. Le précédent projet nous a apporté l’assassinat de peuples entiers, des épurations ethniques. Génocide et ethnocide sont les contraires diamétraux de la fraternité. Voilà pourquoi je m’en tiens à mon identité silésienne, afin que cela ne soit pas oublié. La Silésie ne meurt pas avec l’ancienne génération. L’Amérique amérindienne n’est pas morte, elle non plus, à Wounded Knee ».

De la CDU d’Adenauer au nationalisme dur et pur

En 1950, la famille du jeune Henning Eichberg déménage à Hambourg. Dans un entretien rétrospectif, accordé en 2010, il rappelle à ses lecteurs qu’il ne s’est jamais senti chez lui en République Fédérale. Dans les années 1950, le jeune homme Eichberg cherche à s’insérer dans l’ère Adenauer. Il adhère à la CDU démocrate-chrétienne et obtient un grade d’officier de réserve dans la Bundeswehr. Cependant, ses réflexions et observations le poussent à se rendre bien compte d’une chose : les partis de l’Union démocrate-chrétienne n’envisagent plus la réunification allemande que d’un point de vue tout théorique ; ensuite, l’américanisation croissante du pays le met particulièrement mal à l’aise. Au début des années 1960, Eichberg, petit à petit, se réoriente politiquement. Ce travail de réflexion le conduit à se proclamer « national-révolutionnaire ». Il attire l’attention sur sa personne car il produit, en ces années, un énorme travail de publiciste, écrivant notamment pour les revues Nation Europa, Deutscher Studenten-Anzeiger, Deutsche National-Zeitung und Soldatenzeitung mais aussi et surtout pour un organe théorique, très important en dépit de sa maquette artisanale : Junges Forum. Il acquiert, très justement, la réputation d’être devenu le principal théoricien du mouvement national-révolutionnaire en RFA. Dans un ouvrage consacré à ce mouvement, l’observateur très attentif des mouvements politiques extra-parlementaires d’Allemagne que fut Günter Bartsch le campe, dans son ouvrage de référence Revolution von rechts ? Ideologie und Organisation der Neuen Rechte, comme le « Rudi Dutschke de droite ». Certains de ses textes, écrits sous le pseudonyme de Hartwig Singer, ont réellement été fondateurs d’une théorie politique nouvelle à l’époque. Il avait alors l’ambition de développer un corpus théorique pour le nationalisme allemand qui puisse tenir la route et perdurer dans le temps. Ce corpus devait, à ses yeux, répondre à toutes les grandes questions du moment et entrer sérieusement en concurrence avec les idées proposées par la « nouvelle gauche ».

Le syndrome occidental

Heureux ceux qui possèdent encore les petits opuscules à couverture noire, intitulés Junge Kritik, qu’Eichberg éditait à l’époque et que les plus jeunes aujourd’hui ont énormément de mal à se procurer même chez les bouquinistes spécialisés ! Les possesseurs de ces précieuses brochures peuvent mesurer la qualité des réflexions eichbergiennes, inégalées dans l’Allemagne des années 1950 et 1960. Eichberg y hisse le nationalisme à un niveau théorique très respectable : dans ses démonstrations, il part du postulat d’un « syndrome occidental », matrice de la psychologie et des mœurs des peuples d’Europe, d’où l’on peut également déduire l’émergence d’un phénomène typiquement européen/occidental comme la technique. Eichberg envisageait de déployer ses efforts politiques pour maintenir intacts ces traits de la psyché européenne dans le cadre des sociétés industrielles, lesquelles avaient toutes besoin de se ressourcer dans leurs matrices identitaires.

Mais tout en étant devenu le principal théoricien innovateur du camp national en Allemagne, Eichberg, à la même époque, se branchait déjà sur certains cercles de la « nouvelle gauche » à Hambourg qui, eux aussi, luttaient contre l’impérialisme, surtout l’américain. Ces cercles étaient le « Club Lynx » ou la Galerie d’Arie Goral. Eichberg s’était pourtant affiché comme un anticommuniste radical dans les années 1960. Cela ne l’empêchait pas de trouver bon nombre d’idées positives dans le mouvement soixante-huitard émergent, parce qu’elles relevaient d’une « révolte contre l’établissement ». Une droite authentique ne saurait, disait-il, défendre cet établissement. Par voie de conséquence, il faisait sien le mot d’ordre de cette nouvelle gauche libertaire : « Le désordre est le premier des devoirs ! ». Eichberg récusait cependant, à la même époque, le « socialisme » conventionnel et plaidait pour un « socialisme européen » qui était simultanément un nationalisme moderne. Il se référait alors à l’aile gauche de la NSDAP dans les années 1920.

Autre découverte révélatrice d’Eichberg en 1966 : sa participation à un camp d’été des Français qui militaient au sein de la « Fédération des Etudiants Nationalistes » (FEN). Il fut impressionné par la détermination révolutionnaire de ces militants français mais aussi par leur volonté de renouer avec les traditions socialistes et syndicalistes de leur pays. Eichberg voyait éclore un nouveau socialisme « pour les Européens de demain ». Ces années ont vu naître, chez les nationalistes français et allemands, l’idéal d’une « Nation Europe ».

Les observateurs de la trajectoire d’Eichberg remarqueront avec intérêt qu’il n’est pas passé entièrement à la nouvelle gauche à la fin des années 1960. Il avait de bonnes raisons pour ne pas franchir le pas. En principe, il saluait le bienfondé de la révolte des gauches, qui avait fait vaciller l’édifice politique de la RFA mais il critiquait aussi l’indifférence que ces gauchistes manifestaient à l’endroit de leur propre peuple. Eichberg considérait que ces étudiants gauchistes militaient dans des « dérivations » lorsqu’ils se passionnaient pour la Chine de Mao ou pour le Vietnam d’Ho Chi Minh au lieu de lutter d’abord ou au moins simultanément pour la réunification de l’Allemagne, elle-même victime emblématique des impérialismes soviétique et américain. Eichberg déplorait que l’opposition de gauche, à l’époque, n’accordait pas sa lutte pour la libération du Vietnam à une lutte pour la libération de l’Allemagne. Eichberg est donc resté, dans un premier temps, sur ses options de base : faire éclore une « nouvelle droite » en parallèle (et non nécessairement en opposition) à une « nouvelle gauche » mais une nouvelle droite où les militants devaient être tout à la fois « nationalistes » et « socialistes », ce que rappelle d’ailleurs Günter Bartsch dans le livre que je viens de mentionner. Ce retrait d’Eichberg est demeuré tel dans les années 1960 et 1970.

La revue « Wir Selbst » comme nouvelle tribune pour Eichberg

Parmi les actions mythiques que l’on évoque à propos d’Eichberg dans le cadre de sa « nouvelle droite », il y une protestation contre les pourparlers engagés par Willy Brandt avec le premier ministre de la RDA Willi Stroph à Kassel en 1970. Le groupe rassemblé par Eichberg distribua des tracts intitulés : « La division de l’Allemagne est la division du prolétariat allemand ». Deux ans plus tard, Eichberg rédige la programme fondateur d’un mouvement, l’ Aktion Neue Rechte, dont le principe premier devait être le « nationalisme de libération » (Befreiungsnationalismus). Ce « nationalisme de libération » devait se déployer dans une Europe et un monde divisés en deux blocs, l’un communiste, l’autre capitaliste. Cette division incapacitante et humiliante postulait la solidarité inconditionnelle avec le combat de toutes les minorités ethniques au sein des Etats, avec tous les peuples privés de leur souveraineté nationale par les superpuissances américaine et soviétique donc avec le peuple allemand, victime de ce duopole. En 1974, les militants autour d’Eichberg fondent Sache des Volkes/Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation (Cause du Peuple/Organisation nationale-révolutionnaire de Construction – SdV/NRAO). Eichberg entendait clairement poursuivre un but : inciter la gauche politique à prendre davantage en considération la question nationale. Il fut, à partir de ce moment, persona grata dans certains cercles de gauche. Il put publier ses articles dans certains de leurs organes tels Pflasterstrand, das da et Ästhetik & Kommunikation. Il participa au congrès fondateur du mouvement des Verts en 1979 dans le Bade-Wurtemberg. Il cultivait alors l’espoir de voir émerger, à partir du mouvement écologique, une « troisième voie », éloignée des fixismes de droite et de gauche. Mais, rapidement, il a hélas dû constater que c’était une erreur : dorénavant, il allait considérer les Verts comme un nouveau parti bourgeois.

Eichberg fut fasciné par l’évolution de Rudi Dutschke. Dans ses dernières années et surtout peu avant sa mort, l’ancien leader des étudiants contestataires berlinois mettait de plus en plus souvent l’accent sur l’idée d’auto-détermination nationale allemande dans sa pensée politique. En 1979, Siegfried Bublies fonde la revue Wir Selbst, d’inspiration nationale-révolutionnaire comme l’entendait Eichberg. Bublies avait été un permanent des « Jeunes nationaux-démocrates » en Rhénanie-Palatinat. Cet organe, bien ficelé, deviendra la principale tribune d’Eichberg d’où il diffusera ses idées non conformistes.

Dans cette belle revue, Eichberg pouvait étaler ses idées toujours innovantes, qui interpellaient et provoquaient mais forçaient surtout le lecteur à réfléchir, à remettre ses convictions toujours un peu frustes sur le métier. La pensée d’Eichberg était une pensée en mouvement, nullement figée dans des concepts immobiles. Il n’affirmait pas un concept de « nation » mais cherchait, avec ses lecteurs, à définir quelque chose d’organique et de vivant : l’identité nationale. Il cherchait toutes les pistes pour ré-enraciner le peuple en dépit du contexte déracinant de la société industrialisée du capitalisme tardif, pour pallier la perte des patries et des terroirs sous les coups de la globalisation et de l’américanisation.

A la fin, Eichberg n’a plus cherché à influencer la scène politique allemande. En 1982, il émigre définitivement au Danemark où il reçoit une chaire à l’université d’Odense. Dans son exil danois, il rompt de plus en plus nettement avec les milieux de droite. Plus tard, ses anciens disciples apprirent avec stupeur qu’il plaidait à sa façon pour une société multiculturelle. Eichberg, depuis sa chaire danoise, avait acquis une renommée scientifique internationale. Il était devenu un spécialiste de la « culture des corps » et du sport. Tout cela l’a éloigné des théories qu’il professait dans les colonnes de Wir Selbst ou de Volkslust. Ses théories sur le sport et la culture des corps sont d’un grand intérêt mais leur caractère scientifique très pointu ne parviennent évidemment pas à électriser les militants comme les électrisaient les textes pionniers et innovateurs de facture nationale-révolutionnaire qu’il rédigeait avec fougue dans les années 1960, 1970 et 1980.

Henning Eichberg est décédé à Odense au Danemark le 22 avril 2017.

Arne SCHIMMER.

(article paru dans Deutsche Stimme, août 2017).

Pour comprendre le contexte de la « Neue Rechte » : http://robertsteuckers.blogspot.be/2012/12/neo-nationalis...

Pour comprendre le contexte dans son volet flamand : http://robertsteuckers.blogspot.be/search?q=dutoit

Wer trägt die schwarze Fahne

Wolf in Lieder

1. Wer trägt die schwarze Fahne dort durch Schleswig und Holsteiner Land?

Das sind die Bauern, das ist Claus Heim, der trägt sie in der Hand.

Sie pfändeten ihnen die Höfe weg, da bombten sie die Behörden entzwei.

Im Jahr achtundzwanzig erhoben sie sich gegen Zinsdruck und Ausbeuterei.

/ : Hervor, Leute hervor, hervor! Die schwarze Fahne empor! Denn überall,

wo das Unrecht herrscht, geht die schwarze Fahne empor. :/

(Qui porte donc le drapeau noir dans les pays du Slesvig et du Holstein?

Ce sont les paysans, c’est Claus Heim, il le porte à la main.

Ils ont hypothéqué leurs fermes, les leur ont prises, ils ont fait sauter les bureaux !

En l’an vingt-huit, ils se sont soulevés contre les intérêts et l’exploitation (…) ».

2. Wer trägt die schwarze Fahne dort durch das Westfalenland?

Das ist der Kumpel von der Ruhr, er trägt sie in der Hand.

Sie schlossen ihnen die Zechen zu, das war das letzte mal;

im Jahr sechsundsechzig erhoben sie sich gegen Bonn und das Kapital.

/ : Hervor, Leute hervor, hervor! Die schwarze Fahne empor! Denn überall,

wo das Unrecht herrscht, geht die schwarze Fahne empor. :/

(Qui porte donc le drapeau noir en pays de Westphalie?

C’est la gueule noire de la Ruhr, il le porte en main.

Ils lui ont fermé ses mines, c’était la dernière fois ;

En l’an soixante-six, ils se sont levés contre Bonn, contre le Capital. (…) »

3. Wer trägt die schwarze Fahne heut` durch die gespalt`ne Nation?

Wer sprengt die Ketten, wer haut darein und kämpft für die Revolution?

Bist du dabei, bin ich dabei, heut` oder morgen schon?

Wann stürzt im Land die Fremdherrschaft vor der deutschen Revolution?

/ : Hervor, Leute hervor, hervor! Die schwarze Fahne empor! Denn überall,

wo das Unrecht herrscht, geht die Fahne der Freiheit empor. :

20:33 Publié dans Actualité, Hommages, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, hommage, nouvelle droite, neue rechte, henning eichberg, wir selbst, siegfried bublies, nationalisme révolutionnaire, ethnopluralisme, nationalisme de libération, befreiungsnationalismus, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook