Je connais peu de choses sur Jean Fontenoy. Je les ai découvertes il y a quarante ans dans l’excellent livre de Pierre-Marie Dioudonnat, Je suis partout. Les maurrassiens devant la tentation fasciste. Il était dépeint comme un intrépide combattant apte à mener un assaut sur skis. Sa légende lui prêtait une liaison dangereuse avec l’épouse de Tchang Kaï-Chek. D’aucuns pensent aujourd’hui qu’il n’existe qu’une seule biographie « non romancée » (Philippe Vilgier, Jean Fontenoy. Aventurier, journaliste et écrivain, Via Romana, 2012) de cet étonnant personnage qui, à son retour de Chine, fait connaissance de Madeleine Charnaux.

Celle-ci naît à Vichy en 1902 et y meurt en 1943, ce qui pourrait faire penser à une existence tranquille. C’est tout au contraire un parcours semé d’aventures qui caractérise cette femme dont la première passion est le sculpture. Elle est l’élève et le modèle d’Antoine Bourdelle. Elle obtient une première consécration artistique en 1931 à la faveur d’une exposition de ses œuvres au musée du Luxembourg.

Celle-ci naît à Vichy en 1902 et y meurt en 1943, ce qui pourrait faire penser à une existence tranquille. C’est tout au contraire un parcours semé d’aventures qui caractérise cette femme dont la première passion est le sculpture. Elle est l’élève et le modèle d’Antoine Bourdelle. Elle obtient une première consécration artistique en 1931 à la faveur d’une exposition de ses œuvres au musée du Luxembourg.

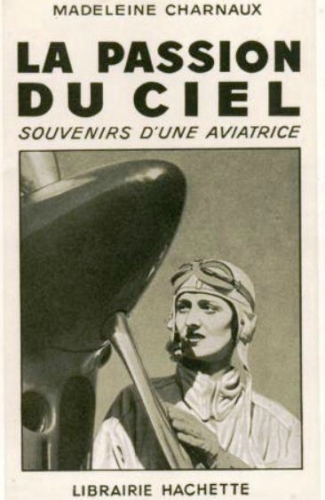

Ensuite résonne en Madeleine Charnaux l’appel des grands espaces aériens. Première aviatrice à atterrir à Marrakech en 1932, elle participe à de nombreuses démonstrations et travaille à l’école d’acrobatie Morane-Saulnier. Elle réalise un raid inédit Paris – Tripoli et, d’un nouveau périple en Afrique du Nord, elle ramène des dessins et des sculptures dont l’exposition est bien accueillie par le public et la critique, mais dont le succès commercial est mitigé en 1934.

Également journaliste, Madeleine Charnaux propose au Petit Parisien un reportage sur Italo Balbo, promoteur de l’aviation italienne. Après avoir battu plusieurs records (notamment de vitesse en 1937), elle épouse en 1938 l’auteur de Shanghai Secret évoqué plus haut. Bien qu’affaiblie par un cancer, elle écrit ses souvenirs d’aviatrice (La Passion du ciel, 1942) et un roman policier qui sortira chez France-Empire après sa mort en 1944.

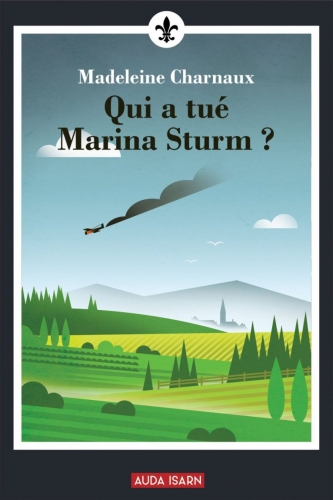

Récemment réédité, ce polar se passe tout naturellement dans le milieu de l’aviation et le préfacier Philippe Vilgier écrit : « Après avoir refermé le livre, comment ne pas songer que Maria Sturm est une cousine de Madeleine Charnaux qui aurait mal tourné ? » En effet, l’héroïne trouve la mort après avoir été impliquée dans un trafic de stupéfiants, au grand déplaisir du commissaire Félix, pour qui Marina était une « idole ailée ». Il aurait peut-être préféré que l’aviatrice ait été assassinée par son amant le colonel Terne qui, en raison de leur virulente altercation la veille du drame, fait longtemps figure de suspect numéro un.

Voici Terne sortant de prison, disculpé et attendu dans un taxi par son épouse qui lui pardonne son aventure extra-conjugale. « Terne avait appris ce matin de bonne heure qu’il était libre et pouvait rentrer chez lui. La levée d’écrou avait eu lieu. Grisonnant, le teint sali par l’insomnie, le colonel paraissait très vieux, marchant lentement, tête basse, le long du corridor froid et sombre. Le gardien lui avait rendu ses effet. C’est-à-dire son col, sa cravate et ses lacets de soulier. Il tenait à la main le sac de toilette en cuir dont les coins s’étaient usés dans les carlingues d’avions. Terne passa la grande voûte d’entrée et se trouva dans la rue la plus lugubre de Paris.

Voici Terne sortant de prison, disculpé et attendu dans un taxi par son épouse qui lui pardonne son aventure extra-conjugale. « Terne avait appris ce matin de bonne heure qu’il était libre et pouvait rentrer chez lui. La levée d’écrou avait eu lieu. Grisonnant, le teint sali par l’insomnie, le colonel paraissait très vieux, marchant lentement, tête basse, le long du corridor froid et sombre. Le gardien lui avait rendu ses effet. C’est-à-dire son col, sa cravate et ses lacets de soulier. Il tenait à la main le sac de toilette en cuir dont les coins s’étaient usés dans les carlingues d’avions. Terne passa la grande voûte d’entrée et se trouva dans la rue la plus lugubre de Paris.

Il leva les yeux sur le café triste À la Bonne Santé qui fait face aux hautes murailles noires de la prison et s’approcha d’un taxi qui semblait l’attendre. Un visage fané, aux beaux yeux brillants de larmes, se tourna vers lui, encadré par la portière. Madame Terne lui enleva le petit sac des mains, le posa à côté d’elle et sans rien dire, tendrement, pitoyablement, serra dans ses bras son compagnon malheureux.

– Rentrons vite, les enfants nous attendent. Ils vont être si contents ! »

Douée pour le dessin, les arts plastiques, l’écriture narrative et journalistique, Madeleine Charnaux n’a pas eu le temps de développer les diverses facettes de sa personnalité. Emportée par la maladie à l’âge de quarante ans, elle laisse surtout le souvenir d’une grande figure de l’aviation française. « C’était une jeune femme d’un grand charme. Blonde aux yeux pervenche, amoureuse de Rimbaud, de Rilke et de Bach, elle était douée d’une volonté indomptable (Saint-Paulien). »

Forçant l’admiration de Mermoz et bénéficiant de l’estime de Jean Cocteau, elle a côtoyé dans la revue Lecture 1940 Paul Morand et Henri de Montherlant. Il faut remercier Francis Bergeron et Pierre Gillieth d’avoir accueilli Madeleine Charnaux dans leur collection.

Daniel Cologne

• Madeleine Charnaux, Qui a tué Marina Sturm ?, Éditions Auda Isarn, coll. « Le Lys noir », 2017, 184 p., 12 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Bell’s masterwork,

Bell’s masterwork,  Rage against bourgeois order and embrace of Dionysian expression, said Bell, furthers the “loss of coherence in culture, particularly in the spread of an antinomian attitude to moral norms and even to the idea of cultural judgment itself.” What Bell called a consumption ethic, grafted to a life unregulated by church, family, or school, and a fun morality, were blooming into a new zeitgeist. Bell could not perfectly foresee universal smartphones, multiculturalism, or Beyoncé, for example, but he surely glimpsed the appeal of their antecedents.

Rage against bourgeois order and embrace of Dionysian expression, said Bell, furthers the “loss of coherence in culture, particularly in the spread of an antinomian attitude to moral norms and even to the idea of cultural judgment itself.” What Bell called a consumption ethic, grafted to a life unregulated by church, family, or school, and a fun morality, were blooming into a new zeitgeist. Bell could not perfectly foresee universal smartphones, multiculturalism, or Beyoncé, for example, but he surely glimpsed the appeal of their antecedents. “Despite the shambles of modern culture, some religious answer surely will be forthcoming,” Bell asserted. Religion is a “constitutive part of man’s consciousness.” It grows out of the “primordial need” for “a set of meanings that will establish a transcendent response to self; and the existential need to confront the finalities of suffering and death.” What that religion might be or become going forward cannot yet be known. The grand Western traditions were Antiquity and Church, both of them now compromised and slandered. In the contemporary

“Despite the shambles of modern culture, some religious answer surely will be forthcoming,” Bell asserted. Religion is a “constitutive part of man’s consciousness.” It grows out of the “primordial need” for “a set of meanings that will establish a transcendent response to self; and the existential need to confront the finalities of suffering and death.” What that religion might be or become going forward cannot yet be known. The grand Western traditions were Antiquity and Church, both of them now compromised and slandered. In the contemporary

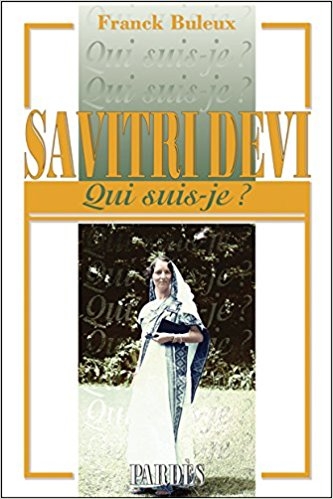

Franck Buleux: Écrire une biographie sur Savitri Devi, c’est surtout avoir la capacité préalable, et nécessaire, d’éloigner de son propre esprit la reductio ad hitlerum dont elle a fait – et fait toujours – l’objet et, il faut bien le dire, dans laquelle elle a baigné de son plein gré. Toutefois, refuser de réduire une personne à un mythe même convenu – et accepté -est l’essence même du respect de la nature humaine, par définition complexe.

Franck Buleux: Écrire une biographie sur Savitri Devi, c’est surtout avoir la capacité préalable, et nécessaire, d’éloigner de son propre esprit la reductio ad hitlerum dont elle a fait – et fait toujours – l’objet et, il faut bien le dire, dans laquelle elle a baigné de son plein gré. Toutefois, refuser de réduire une personne à un mythe même convenu – et accepté -est l’essence même du respect de la nature humaine, par définition complexe.