lundi, 11 janvier 2021

L'œil du cyclone - Julius Evola, Ernst Jünger

Luc-Olivier d'Algange:

L'œil du cyclone

Julius Evola, Ernst Jünger

« Comme Jack London, et divers autres, y compris Ernst Jünger à

ses débuts, des individualités isolées se vouèrent à l'aventure, à

la recherche de nouveaux horizons, sur des terres et des mers

lointaines, alors que, pour le reste des hommes, tout semblait

être en ordre, sûr et solide et que sous le règne de la science

on célébrait la marche triomphale du progrès, à peine troublée

par le fracas des bombes anarchistes. »

Julius Evola

« Ta répugnance envers les querelles de nos pères avec nos grands

pères, et envers toutes les manières possibles de leur trouver une

solution, trahit déjà que tu n'as pas besoin de réponses mais d'un

questionnement plus aigu, non de drapeaux, mais de guerriers, non

d'ordre mais de révolte, non de systèmes, mais d'hommes. »

Ernst Jünger

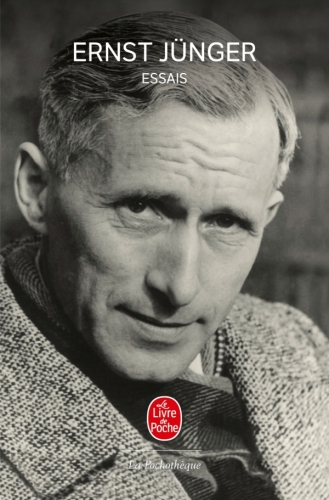

On peut gloser à l'infini sur ce qui distingue ou oppose Ernst Jünger et Julius Evola. Lorsque celui-là avance par intuitions, visions, formes brèves inspirées des moralistes français non moins que de Novalis et de Nietzsche, celui-ci s'efforce à un exposé de plus en plus systématique, voire doctrinal. Alors que Jünger abandonne très tôt l'activité politique, même indirecte, la jugeant « inconvenante » à la fois du point de vue du style et de celui de l'éthique, Evola ne cessera point tout au long de son œuvre de revenir sur une définition possible de ce que pourrait être une « droite intégrale » selon son intelligence et son cœur. Lorsque Jünger interroge avec persistance et audace le monde des songes et de la nuit, Evola témoigne d'une préférence invariable pour les hauteurs ouraniennes et le resplendissement solaire du Logos-Roi. Ernst Jünger demeure dans une large mesure un disciple de Novalis et de sa spiritualité romane, alors que Julius Evola se veut un continuateur de l'Empereur Julien, un fidèle aux dieux antérieurs, de lignée platonicienne et visionnaire.

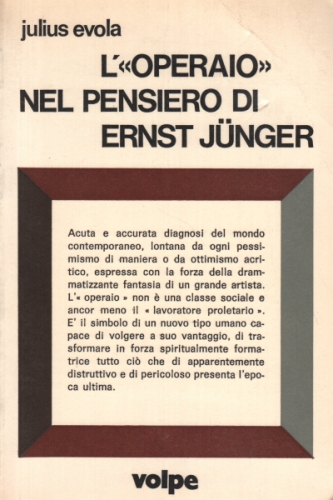

Ces différences favorisent des lectures non point opposées, ni exclusives l'une de l'autre, mais complémentaires. A l'exception du Travailleur, livre qui définit de façon presque didactique l'émergence d'un Type, Jünger demeure fidèle à ce cheminement que l'on peut définir, avec une grande prudence, comme « romantique » et dont la caractéristique dominante n'est certes point l'effusion sentimentale mais la nature déambulatoire, le goût des sentes forestières, ces « chemins qui ne mènent nulle part » qu'affectionnait Heidegger, à la suite d'Heinrich von Ofterdingen et du « voyageur » de Gènes, de Venise et d'Engadine, toujours accompagné d'une « ombre » qui n'est point celle du désespoir, ni du doute, mais sans doute l'ombre de la Mesure qui suit la marche de ces hommes qui vont vers le soleil sans craindre la démesure.

Ces différences favorisent des lectures non point opposées, ni exclusives l'une de l'autre, mais complémentaires. A l'exception du Travailleur, livre qui définit de façon presque didactique l'émergence d'un Type, Jünger demeure fidèle à ce cheminement que l'on peut définir, avec une grande prudence, comme « romantique » et dont la caractéristique dominante n'est certes point l'effusion sentimentale mais la nature déambulatoire, le goût des sentes forestières, ces « chemins qui ne mènent nulle part » qu'affectionnait Heidegger, à la suite d'Heinrich von Ofterdingen et du « voyageur » de Gènes, de Venise et d'Engadine, toujours accompagné d'une « ombre » qui n'est point celle du désespoir, ni du doute, mais sans doute l'ombre de la Mesure qui suit la marche de ces hommes qui vont vers le soleil sans craindre la démesure.

L'interrogation fondamentale, ou pour mieux dire originelle, des oeuvres de Jünger et d'Evola concerne essentiellement le dépassement du nihilisme. Le nihilisme tel que le monde moderne en précise les pouvoirs au moment où Jünger et Evola se lancent héroïquement dans l'existence, avec l'espoir d'échapper à la médiocrité, est à la fois ce qui doit être éprouvé et ce qui doit être vaincu et dépassé. Pour le Jünger du Cœur aventureux comme pour le Julius Evola des premières tentatives dadaïstes, rien n'est pire que de feindre de croire encore en un monde immobile, impartial, sûr. Ce qui menace de disparaître, la tentation est grande pour nos auteurs, adeptes d'un « réalisme héroïque », d'en précipiter la chute. Le nihilisme est, pour Jünger, comme pour Evola, une expérience à laquelle ni l'un ni l'autre ne se dérobent. Cependant, dans les « orages d'acier », ils ne croient point que l'immanence est le seul horizon de l'expérience humaine. L'épreuve, pour ténébreuse et confuse qu'elle paraisse, ne se suffit point à elle-même. Ernst Jünger et Julius Evola pressentent que le tumulte n'est que l'arcane d'une sérénité conquise. De ce cyclone qui emporte leurs vies et la haute culture européenne, ils cherchent le cœur intangible. Il s'agit là, écrit Julius Evola de la recherche « d'une vie portée à une intensité particulière qui débouche, se renverse et se libère en un "plus que vie", grâce à une rupture ontologique de niveau. » Dans l'œuvre de Jünger, comme dans celle d'Evola, l'influence de Nietzsche, on le voit, est décisive. Nietzsche, pour le dire au plus vite, peut être considéré comme l'inventeur du « nihilisme actif », c'est-à-dire d'un nihilisme qui périt dans son triomphe, en toute conscience, ou devrait-on dire selon la terminologie abellienne, dans un « paroxysme de conscience ». Nietzsche se définissait comme « le premier nihiliste complet Europe, qui a cependant déjà dépassé le nihilisme pour l'avoir vécu dans son âme, pour l'avoir derrière soi, sous soi, hors de soi. »

Cette épreuve terrible, nul esprit loyal n'y échappe. Le bourgeois, celui qui croit ou feint de croire aux « valeurs » n'est qu'un nihiliste passif: il est l'esprit de pesanteur qui entraîne le monde vers le règne de la quantité. « Mieux vaut être un criminel qu'un bourgeois », écrivit Jünger, non sans une certaine provocation juvénile, en ignorant peut-être aussi la nature profondément criminelle que peut revêtir, le cas échéant, la pensée calculante propre à la bourgeoisie. Peu importe : la bourgeoisie d'alors paraissait inerte, elle ne s'était pas encore emparée de la puissance du contrôle génétique et cybernétique pour soumettre le monde à sa mesquinerie. Dans la perspective nietzschéenne qui s'ouvre alors devant eux, Jünger et Evola se confrontent à la doctrine du Kirillov de Dostoïevski: « L'homme n'a inventé Dieu qu'afin de pouvoir vivre sans se tuer ». Or, ce nihilisme est encore partiel, susceptible d'être dépassé, car, pour les âmes généreuses, il n'existe des raisons de se tuer que parce qu'il existe des raisons de vivre. Ce qui importe, c'est de réinventer une métaphysique contre le monde utilitaire et de dépasser l'opposition de la vie et de la mort.

Jünger et Evola sont aussi, mais d’une manière différente, à la recherche de ce qu'André Breton nomme dans son Manifeste « Le point suprême ». Julius Evola écrit: « L'homme qui, sûr de soi parce que c'est l'être, et non la vie, qui est le centre essentiel de sa personne peut tout approcher, s'abandonner à tout et s'ouvrir à tout sans se perdre: accepter, de ce fait, n'importe quelle expérience, non plus, maintenant pour s'éprouver et se connaître mais pour développer toutes ses possibilités en vue des transformations qui peuvent se produire en lui, en vue des nouveaux contenus qui peuvent, par cette voie, s'offrir et se révéler. » Quant à Jünger, dans Le Cœur Aventureux, version 1928, il exhorte ainsi son lecteur: « Considère la vie comme un rêve entre mille rêves, et chaque rêve comme une ouverture particulière de la réalité. » Cet ordre établi, cet univers de fausse sécurité, où règne l'individu massifié, Jünger et Evola n'en veulent pas. Le réalisme héroïque dont ils se réclament n'est point froideur mais embrasement de l'être, éveil des puissances recouvertes par les écorces de cendre des habitudes, des exotérismes dominateurs, des dogmes, des sciences, des idéologies. Un mouvement identique les porte de la périphérie vers le centre, vers le secret de la souveraineté. Jünger: « La science n'est féconde que grâce à l'exigence qui en constitue le fondement. En cela réside la haute, l'exceptionnelle valeur des natures de la trempe de Saint-Augustin et de Pascal: l'union très rare d'une âme de feu et d'une intelligence pénétrante, l'accès à ce soleil invisible de Swedenborg qui est aussi lumineux qu'ardent. »

Tel est exactement le dépassement du nihilisme: révéler dans le feu qui détruit la lumière qui éclaire, pour ensuite pouvoir se recueillir dans la « clairière de l'être ». Pour celui qui a véritablement dépassé le nihilisme, il n'y a plus de partis, de classes, de tribus, il n'y a plus que l'être et le néant. A cette étape, le cyclone offre son cœur à « une sorte de contemplation qui superpose la région du rêve à celle de la réalité comme deux lentilles transparentes braquées sur le foyer spirituel. » Dans l'un de ses ultimes entretiens, Jünger interrogé sur la notion de résistance spirituelle précise: « la résistance spirituelle ne suffit pas. Il faut contre-attaquer. »

Il serait trop simple d'opposer comme le font certains l'activiste Evola avec le contemplatif Jünger, comme si Jünger avait trahi sa jeunesse fougueuse pour adopter la pose goethéenne du sage revenu de tout. A celui qui veut à tout prix discerner des périodes dans les œuvres de Jünger et d'Evola, ce sont les circonstances historiques qui donnent raison bien davantage que le sens des œuvres. Les œuvres se déploient; les premiers livres d'Evola et de Jünger contiennent déjà les teintes et les vertus de ceux, nombreux, qui suivront. Tout se tient à l'orée d'une forte résolution, d'une exigence de surpassement, quand bien-même il s'avère que le Haut, n'est une métaphore du Centre et que l'apogée de l'aristocratie rêvée n'est autre que l'égalité d'âme du Tao, « l'agir sans agir ». Evola cite cette phrase de Nietzsche qui dut également frapper Jünger: « L'esprit, c'est la vie qui incise elle-même la vie ». A ces grandes âmes, la vie ne suffit point. C'est en ce sens que Jünger et Evola refusent avec la même rigueur le naturalisme et le règne de la technique, qui ne sont que l'avers et l'envers d'un même renoncement de l'homme à se dépasser lui-même. Le caractère odieux des totalitarismes réside précisément dans ce renoncement.

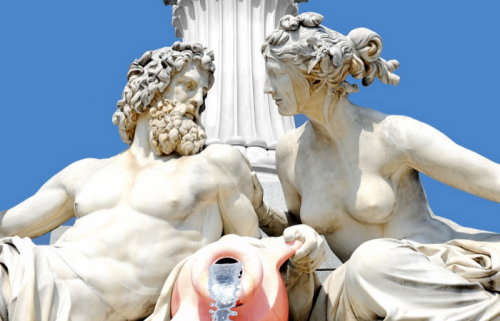

La quête de Jünger et d'Evola fond dans un même métal l'éthique et l'esthétique au feu d'une métaphysique qui refuse de se soumettre au règne de la nature. Toute l'œuvre de Jünger affirme, par sa théorie du sceau et de l'empreinte, que la nature est à l'image de la Surnature, que le visible n'est qu'un miroir de l'Invisible. De même, pour Evola, en cela fort platonicien, c'est à la Forme d'ordonner la matière. Telle est l'essence de la virilité spirituelle. Si Jünger, comme Evola, et comme bien d'autres, fut dédaigné, voire incriminé, sous le terme d'esthète par les puritains et les moralisateurs, c'est aussi par sa tentative de dépasser ce que l'on nomme la « morale autonome », c'est-à-dire laïque et rationnelle, sans pour autant retomber dans un « vitalisme » primaire. C'est qu'il existe, pour Jünger, comme pour Evola qui se réfère explicitement à une vision du monde hiérarchique, un au-delà et un en deçà de la morale, comme il existe un au-delà et un en deçà de l'individu.

Lorsque la morale échappe au jugement du plus grand nombre, à l'utilitarisme de la classe dominante, elle paraît s'abolir dans une esthétique. Or, le Beau, pour Jünger, ce que la terminologie évolienne, et platonicienne, nomme la Forme (idéa) contient et réalise les plus hautes possibilités du Bien moral. Le Beau contient dans son exactitude, la justesse du Bien. L'esthétique ne contredit point la morale, elle en précise le contour, mieux, elle fait de la résistance au Mal qui est le propre de toute morale, une contre-attaque. Le Beau est un Bien en action, un Bien qui arrache la vie aux griffes du Léviathan et au règne des Titans. Jünger sur ce point ne varie pas . Dans son entretien séculaire, il dit à Franco Volpi: « Je dirai qu'éthique et esthétique se rencontrent et se touchent au moins sur un point: ce qui est vraiment beau est obligatoirement éthique, et ce qui est réellement éthique est obligatoirement beau. »

A ceux qui veulent opposer Jünger et Evola, il demeure d'autres arguments. Ainsi, il paraît fondé de voir en l'œuvre de Jünger, après Le Travailleur, une méditation constante sur la rébellion et la possibilité offerte à l'homme de se rendre hors d'atteinte de ce « plus froid des monstres froids », ainsi que Nietzsche nomme l'Etat. Au contraire, l'œuvre d'Evola poursuit avec non moins de constance l'approfondissement d'une philosophie politique destinée à fonder les normes et les possibilités de réalisation de « l'Etat vrai ». Cependant, ce serait là encore faire preuve d'un schématisme fallacieux que de se contenter de classer simplement Jünger parmi les « libertaires » fussent-ils « de droite » et Evola auprès des « étatistes ».

Si quelque vertu agissante, et au sens vrai, poétique, subsiste dans les oeuvres de Jünger et d'Evola les plus étroitement liées à des circonstances disparues ou en voie de disparition, c'est précisément car elles suivent des voies qui ne cessent de contredire les classifications, de poser d'autres questions au terme de réponses en apparence souveraines et sans appel. Un véritable auteur se reconnaît à la force avec laquelle il noue ensemble ses contradictions. C'est alors seulement que son œuvre échappe à la subjectivité et devient, dans le monde, une œuvre à la ressemblance du monde. L'œuvre poursuit son destin envers et contre les Abstracteurs qui, en nous posant de fausses alternatives visent en réalité à nous priver de la moitié de nous-mêmes. Les véritables choix ne sont pas entre la droite et la gauche, entre l'individu et l'Etat, entre la raison et l'irrationnel, c'est à dire d'ordre horizontal ou « latéral ». Les choix auxquels nous convient Jünger et Evola, qui sont bien des écrivains engagés, sont d'ordre vertical. Leurs œuvres nous font comprendre que, dans une large mesure, les choix horizontaux sont des leurres destinés à nous faire oublier les choix verticaux.

La question si controversée de l'individualisme peut servir ici d'exemple. Pour Jünger comme pour Evola, le triomphe du nihilisme, contre lequel il importe d'armer l'intelligence de la nouvelle chevalerie intellectuelle, est sans conteste l'individualisme libéral. Sous cette appellation se retrouvent à la fois l'utilitarisme bourgeois, honni par tous les grandes figures de la littérature du dix-neuvième siècle (Stendhal, Flaubert, Balzac, Villiers de L'Isle-Adam, Léon Bloy, Barbey d'Aurevilly, Théophile Gautier, Baudelaire, d'Annunzio, Carlyle etc...) mais aussi le pressentiment d'un totalitarisme dont les despotismes de naguère ne furent que de pâles préfigurations. L'individualisme du monde moderne est un « individualisme de masse », pour reprendre la formule de Jünger, un individualisme qui réduit l'individu à l'état d'unité interchangeable avec une rigueur à laquelle les totalitarismes disciplinaires, spartiates ou soviétiques, ne parvinrent jamais.

Loin d'opposer l'individualisme et le collectivisme, loin de croire que le collectivisme puisse redimer de quelque façon le néant de l'individualisme libéral, selon une analyse purement horizontale qui demeure hélas le seul horizon de nos sociologues, Jünger tente d'introduire dans la réflexion politique un en-decà et un au-delà de l'individu. Si l'individu « libéral » est voué, par la pesanteur même de son matérialisme à s'anéantir dans un en-deçà de l'individu, c'est-à-dire dans un collectivisme marchand et cybernétique aux dimensions de la planète, l'individu qui échappe au matérialisme, c'est-à-dire l'individu qui garde en lui la nostalgie d'une Forme possède, lui, la chance magnifique de se hausser à cet au-delà de l'individu, que Julius Evola nomme la Personne. Au delà de l'individu est la Forme ou, en terminologie jüngérienne, la Figure, qui permet à l'individu de devenir une Personne.

Qu'est-ce que la Figure ? La Figure, nous dit Jünger, est le tout qui englobe plus que la somme des parties. C'est en ce sens que la Figure échappe au déterminisme, qu'il soit économique ou biologique. L'individu du matérialisme libéral demeure soumis au déterminisme, et de ce fait, il appartient encore au monde animal, au « biologique ». Tout ce qui s'explique en terme de logique linéaire, déterministe, appartient encore à la nature, à l'en-deçà des possibilités surhumaines qui sont le propre de l'humanitas. « L'ordre hiérarchique dans le domaine de la Figure ne résulte pas de la loi de cause et d'effet, écrit Jünger mais d'une loi tout autre, celle du sceau et de l'empreinte. » Par ce renversement herméneutique décisif, la pensée de Jünger s'avère beaucoup plus proche de celle d'Evola que l'on ne pourrait le croire de prime abord. Dans le monde hiérarchique, que décrit Jünger où le monde obéit à la loi du sceau et de l'empreinte, les logiques évolutionnistes ou progressistes, qui s'obstinent (comme le nazisme ou le libéralisme darwinien) dans une vision zoologique du genre humain, perdent toute signification. Telle est exactement la Tradition, à laquelle se réfère toute l'œuvre de Julius Evola: « Pour comprendre aussi bien l'esprit traditionnel que la civilisation moderne, en tant que négation de cet esprit, écrit Julius Evola, il faut partir de cette base fondamentale qu'est l'enseignement relatif aux deux natures. Il y a un ordre physique et il y a un ordre métaphysique. Il y a une nature mortelle et il y a la nature des immortels. Il y a la région supérieure de l'être et il y a la région inférieure du devenir. D'une manière plus générale, il y a un visible et un tangible, et avant et au delà de celui-ci, il y a un invisible et un intangible, qui constituent le supra-monde, le principe et la véritable vie. Partout, dans le monde de la Tradition, en Orient et en Occident, sous une forme ou sous une autre, cette connaissance a toujours été présente comme un axe inébranlable autour duquel tout le reste était hiérarchiquement organisé. »

Qu'est-ce que la Figure ? La Figure, nous dit Jünger, est le tout qui englobe plus que la somme des parties. C'est en ce sens que la Figure échappe au déterminisme, qu'il soit économique ou biologique. L'individu du matérialisme libéral demeure soumis au déterminisme, et de ce fait, il appartient encore au monde animal, au « biologique ». Tout ce qui s'explique en terme de logique linéaire, déterministe, appartient encore à la nature, à l'en-deçà des possibilités surhumaines qui sont le propre de l'humanitas. « L'ordre hiérarchique dans le domaine de la Figure ne résulte pas de la loi de cause et d'effet, écrit Jünger mais d'une loi tout autre, celle du sceau et de l'empreinte. » Par ce renversement herméneutique décisif, la pensée de Jünger s'avère beaucoup plus proche de celle d'Evola que l'on ne pourrait le croire de prime abord. Dans le monde hiérarchique, que décrit Jünger où le monde obéit à la loi du sceau et de l'empreinte, les logiques évolutionnistes ou progressistes, qui s'obstinent (comme le nazisme ou le libéralisme darwinien) dans une vision zoologique du genre humain, perdent toute signification. Telle est exactement la Tradition, à laquelle se réfère toute l'œuvre de Julius Evola: « Pour comprendre aussi bien l'esprit traditionnel que la civilisation moderne, en tant que négation de cet esprit, écrit Julius Evola, il faut partir de cette base fondamentale qu'est l'enseignement relatif aux deux natures. Il y a un ordre physique et il y a un ordre métaphysique. Il y a une nature mortelle et il y a la nature des immortels. Il y a la région supérieure de l'être et il y a la région inférieure du devenir. D'une manière plus générale, il y a un visible et un tangible, et avant et au delà de celui-ci, il y a un invisible et un intangible, qui constituent le supra-monde, le principe et la véritable vie. Partout, dans le monde de la Tradition, en Orient et en Occident, sous une forme ou sous une autre, cette connaissance a toujours été présente comme un axe inébranlable autour duquel tout le reste était hiérarchiquement organisé. »

Affirmer, comme le fait Jünger, la caducité de la logique de cause et d'effet, c'est, dans l'ordre d'une philosophie politique rénovée, suspendre la logique déterministe et tout ce qui en elle plaide en faveur de l'asservissement de l'individu. « On donnera le titre de Figure, écrit Jünger, au genre de grandeur qui s'offrent à un regard capable de concevoir que le monde peut être appréhendé dans son ensemble selon une loi plus décisive que celle de la cause et de l'effet. » Du rapport entre le sceau invisible et l'empreinte visible dépend tout ce qui dans la réalité relève de la qualité. Ce qui n'a point d'empreinte, c'est la quantité pure, la matière livrée à elle-même. Le sceau est ce qui confère à l'individu, à la fois la dignité et la qualité. En ce sens, Jünger, comme Evola, pense qu'une certaine forme d'égalitarisme revient à nier la dignité de l'individu, à lui ôter par avance toute chance d'atteindre à la dignité et à la qualité d'une Forme. « On ne contestera pas, écrit Julius Evola, que les êtres humains, sous certains aspects, soient à peu près égaux; mais ces aspects, dans toute conception normale et traditionnelle, ne représentent pas le "plus" mais le "moins", correspondent au niveau le plus pauvre de la réalité, à ce qu'il y a de moins intéressant en nous. Il s'agit d'un ordre qui n'est pas encore celui de la forme, de la personnalité au sens propre. Accorder de la valeur à ces aspects, les mettre en relief comme si on devait leur donner la priorité, équivaudrait à tenir pour essentiel que ces statues soient en bronze et non que chacune soit l'expression d'une idée distincte dont le bronze ( ici la qualité générique humaine) n'est que le support matériel. »

Ce platonisme que l'on pourrait dire héroïque apparaît comme un défi à la doxa moderne. Lorsque le moderne ne vante la « liberté » que pour en anéantir toute possibilité effective dans la soumission de l'homme à l'évolution, au déterminisme, à l'histoire, au progrès, l'homme de la Tradition, selon Evola, demeure fidèle à une vision supra-historique. De même, contrairement à ce que feignent de croire des exégètes peu informés, le « réalisme héroïque » des premières œuvres de Jünger loin de se complaire dans un immanentisme de la force et de la volonté, est un hommage direct à l'ontologie de la Forme, à l'idée de la préexistence. « La Figure, écrit Jünger, dans Le Travailleur, est, et aucune évolution ne l'accroît ni ne la diminue. De même que la Figure de l'homme précédait sa naissance et survivra à sa mort, une Figure historique est, au plus profond d'elle-même, indépendante du temps et des circonstances dont elle semble naître. Les moyens dont elle dispose sont supérieurs, sa fécondité est immédiate. L'histoire n'engendre pas de figures, elle se transforme au contraire avec la Figure. »

Sans doute le jugement d'Evola, qui tout en reconnaissant la pertinence métapolitique de la Figure du Travailleur n'en critique pas moins l'ouvrage de Jünger comme dépourvu d'une véritable perspective métaphysique, peut ainsi être nuancée. Jünger pose bien, selon une hiérarchie métaphysique, la distinction entre l'individu susceptible d'être massifié (qu'il nomme dans Le Travailleur « individuum ») et l'individu susceptible de recevoir l'empreinte d'une Forme supérieure (et qu'il nomme « Einzelne »). Cette différenciation terminologique verticale est incontestablement l'ébauche d'une métaphysique, quand bien même, mais tel n'est pas non plus le propos du Travailleur, il n'y est pas question de cet au-delà de la personne auquel invitent les métaphysiques traditionnelles, à travers les œuvres de Maître Eckhart ou du Védantâ. De même qu'il existe un au-delà et un en-deçà de l'individu, il existe dans un ordre plus proche de l'intangible un au-delà et un en-deçà de la personne. Le « dépassement » de l'individu, selon qu'il s'agit d'un dépassement par le bas ou par le haut peut aboutir aussi bien, selon son orientation, à la masse indistincte qu'à la formation de la Personne. Le dépassement de la personne, c'est-à-dire l'impersonnalité, peut, selon Evola, se concevoir de deux façons opposées: « l'une se situe au-dessous, l'autre au niveau de la personne; l'une aboutit à l'individu, sous l'aspect informe d'une unité numérique et indifférente qui, en se multipliant, produit la masse anonyme; l'autre est l'apogée typique d'un être souverain, c'est la personne absolue. »

Loin d'abonder dans le sens d'une critique sommaire et purement matérialiste de l'individualisme auquel n'importe quelle forme d'étatisme ou de communautarisme devrait être préféré aveuglément, le gibelin Julius Evola, comme l'Anarque jüngérien se rejoignent dans la méditation d'un ordre qui favoriserait « l'apogée typique d'un être souverain ». Il est exact de dire, précise Evola, « que l'état et le droit représentent quelque chose de secondaire par rapport à la qualité des hommes qui en sont les créateurs, et que cet Etat, ce droit ne sont bons que dans le mesure où ils restent des formes fidèles aux exigences originelles et des instruments capables de consolider et de confirmer les forces mêmes qui leur ont donné naissance. » La critique évolienne de l'individualisme, loin d'abonder dans le sens d'une mystique de l'élan commun en détruit les fondements mêmes. Rien, et Julius Evola y revient à maintes reprises, ne lui est aussi odieux que l'esprit grégaire: « Assez du besoin qui lie ensemble les hommes mendiant au lien commun et à la dépendance réciproque la consistance qui fait défaut à chacun d'eux ! »

Pour qu'il y eût un Etat digne de ce nom, pour que l'individu puisse être dépassé, mais par le haut, c'est-à-dire par une fidélité métaphysique, il faut commencer par s'être délivré de ce besoin funeste de dépendance. Ajoutées les unes aux autres les dépendances engendrent l'odieux Léviathan, que Simone Weil nommait « le gros animal », ce despotisme du Médiocre dont le vingtième siècle n'a offert que trop d'exemples. Point d'Etat légitime, et point d'individu se dépassant lui-même dans une généreuse impersonnalité active, sans une véritable Sapience, au sens médiéval, c'est-à-dire une métaphysique de l'éternelle souveraineté. « La part inaliénable de l'individu (Einzelne) écrit Jünger, c'est qu'il relève de l'éternité, et dans ses moments suprêmes et sans ambiguïté, il en est pleinement conscient. Sa tâche est d'exprimer cela dans le temps. En ce sens, sa vie devient une parabole de la Figure. » Evola reconnaît ainsi « en certains cas la priorité de la personne même en face de l'Etat », lorsque la personne porte en elle, mieux que l'ensemble, le sens et les possibilités créatrices de la Sapience.

Quelles que soient nos orientations, nos présupposés philosophiques ou littéraires, aussitôt sommes-nous requis par quelque appel du Grand Large qui nous incline à laisser derrière nous, comme des écorces mortes, le « trop humain » et les réalités confinées de la subjectivité, c'est à la Sapience que se dédient nos pensées. Du précepte delphique « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux », les œuvres de Jünger et d'Evola éveillent les pouvoirs en redonnant au mot de « réalité » un sens que lui avaient ôté ces dernières générations de sinistres et soi-disant « réalistes »: « ll est tellement évident que le caractère de "réalité" a été abusivement monopolisé par ce qui, même dans la vie actuelle, n'est qu'une partie de la réalité totale, que cela ne vaut pas la peine d'y insister davantage» écrit Julius Evola. La connaissance de soi-même ne vaut qu'en tant que connaissance réelle du monde. Se connaître soi-même, c'est connaître le monde et les dieux car dans cette forme supérieure de réalisme que préconisent Jünger et Evola: « le réel est perçu dans un état où il n'y a pas de sujet de l'expérience ni d'objet expérimenté, un état caractérisé par une sorte de présence absolue où l'immanent se fait transcendant et le transcendant immanent. » Et sans doute est-ce bien en préfiguration de cette expérience-limite que Jünger écrit: « Et si nous voulons percevoir le tremblement du cœur jusque dans ses plus subtiles fibrilles, nous exigeons en même temps qu'il soit trois fois cuirassé. »

Foi et chevalerie sont les conditions préalables et nécessaires de la Sapience, et c'est précisément en quoi la Sapience se distingue de ce savoir banal et parfois funeste dont les outrecuidants accablent les simples. La Sapience advient, elle ne s'accumule, ni ne se décrète. Elle couronne naturellement des types humains dont les actes et les pensées sont orientés vers le Vrai, le Beau et le Bien, c'est-à-dire qu'elle vibre et claque au vent de l'Esprit. La Sapience n'est pas cette petite satisfaction du clerc qui croit se suffire à lui-même. La Sapience ne vaut qu'en tant que défi au monde, et il vaut mieux périr de ce défi que de tirer son existence à la ligne comme un mauvais feuilletoniste. Les stances du Dhammapada, attribué au Bouddha lui-même ne disent pas autre chose: "« Plutôt vivre un jour en considérant l'apparition et la disparition que cent ans sans les voir."

Le silence et la contemplation de la Sapience sont vertige et éblouissement et non point cette ignoble recherche de confort et de méthodes thérapeutiques dont les adeptes du « new-age » parachèvent leur arrogance technocratique. « L'Occident ne connaît plus la Sapience, écrit Evola: il ne connaît plus le silence majestueux des dominateurs d'eux-mêmes, le calme illuminé des Voyants, la superbe réalité de ceux chez qui l'idée s'est faite sang, vie, puissance... A la Sapience ont succédé la contamination sentimentale, religieuse, humanitaire, et la race de ceux qui s'agitent en caquetant et courent, ivres, exaltant le devenir et la pratique, parce que le silence et la contemplation leur font peur. »

Le moderne, qui réclame sans cesse de nouveaux droits, mais se dérobe à tous les devoirs, hait la Sapience car, analogique et ascendante, elle élargit le champ de sa responsabilité. L'irresponsable moderne qui déteste la liberté avec plus de hargne que son pire ennemi ( si tant est qu'il eût encore assez de cœur pour avoir un ennemi) ne peut voir en la théorie des correspondances qu'une menace à peine voilée adressée à sa paresse et à son abandon au courant d'un « progrès » qui entraîne, selon la formule de Léon Bloy, « comme un chien mort au fil de l'eau ». Rien n'est plus facile que ce nihilisme qui permet de se plaindre de tout, de revendiquer contre tout sans jamais se rebeller contre rien. L'insignifiance est l'horizon que se donne le moderne, où il enferme son cœur et son âme jusqu'à l'a asphyxie et l'étiolement. « L'homme qui attribue de la valeur à ses expériences, écrit Jünger, quelles qu'elles soient, et qui, en tant que parties de lui-même ne veut pas les abandonner au royaume de l'obscurité, élargit le cercle de sa responsabilité. » C'est en ce sens précis que le moderne, tout en nous accablant d'un titanisme affreux, ne vénère dans l'ordre de l'esprit que la petitesse, et que toute recherche de grandeur spirituelle lui apparaît vaine ou coupable.

Nous retrouvons dans les grands paysages intérieurs que décrit Jünger dans Héliopolis, ce goût du vaste, de l'ampleur musicale et chromatique où l'invisible et le visible correspondent. Pour ce type d'homme précise Evola: « il n'y aura pas de paysages plus beaux, mais des paysages plus lointains, plus immenses, plus calmes, plus froids, plus durs, plus primordiaux que d'autres: Le langage des choses du monde ne nous parvient pas parmi les arbres, les ruisseaux, les beaux jardins, devant les couchers de soleil chromos ou de romantiques clairs de lune mais plutôt dans les déserts, les rocs, les steppes, les glaces, les noirs fjords nordiques, sous les soleils implacables des tropiques- précisément dans tout ce qui est primordial et inaccessible. » La Sapience alors est l'éclat fulgurant qui transfigure le cœur qui s'est ouvert à la Foi et à la Chevalerie quand bien même, écrit Evola: « le cercle se resserre de plus en plus chaque jour autour des rares êtres qui sont encore capables du grand dégoût et de la grande révolte. » Sapience de poètes et de guerriers et non de docteurs, Sapience qui lève devant elle les hautes images de feu et de gloire qui annoncent les nouveaux règnes !

Nous retrouvons dans les grands paysages intérieurs que décrit Jünger dans Héliopolis, ce goût du vaste, de l'ampleur musicale et chromatique où l'invisible et le visible correspondent. Pour ce type d'homme précise Evola: « il n'y aura pas de paysages plus beaux, mais des paysages plus lointains, plus immenses, plus calmes, plus froids, plus durs, plus primordiaux que d'autres: Le langage des choses du monde ne nous parvient pas parmi les arbres, les ruisseaux, les beaux jardins, devant les couchers de soleil chromos ou de romantiques clairs de lune mais plutôt dans les déserts, les rocs, les steppes, les glaces, les noirs fjords nordiques, sous les soleils implacables des tropiques- précisément dans tout ce qui est primordial et inaccessible. » La Sapience alors est l'éclat fulgurant qui transfigure le cœur qui s'est ouvert à la Foi et à la Chevalerie quand bien même, écrit Evola: « le cercle se resserre de plus en plus chaque jour autour des rares êtres qui sont encore capables du grand dégoût et de la grande révolte. » Sapience de poètes et de guerriers et non de docteurs, Sapience qui lève devant elle les hautes images de feu et de gloire qui annoncent les nouveaux règnes !

« Nos images, écrit Jünger, résident dans ces lointains plus écartés et plus lumineux où les sceaux étrangers ont perdu leur validité, et le chemin qui mène à nos fraternités les plus secrètes passe par d'autres souffrances. Et notre croix a une solide poignée, et une âme forgée dans un acier à double tranchant. » La Sapience surgit sur les chemins non de la liberté octroyée, mais de la liberté conquise. « C'est plutôt le héros lui-même, écrit Jünger, qui par l'acte de dominer et de se dominer, aide tous les autres en permettant à l'idée de liberté de triompher... »

Dans l'œil du cyclone, dans la sérénité retrouvée, telle qu'elle déploie son imagerie solaire à la fin de La Visite à Godenholm, une fois que sont vaincus, dans le corps et dans l'âme, les cris des oiseaux de mauvais augure du nihilisme, L'Anarque jüngérien, à l'instar de l'homme de la Tradition évolien, peut juger l'humanisme libéral et le monde moderne, non pour ce qu'ils se donnent, dans une propagande titanesque, mais pour ce qu'ils sont: des idéologies de la haine de toute forme de liberté accomplie. Que faut-il comprendre par liberté accomplie ? Disons une liberté qui non seulement se réalise dans les actes et dans les œuvres mais qui trouve sa raison d'être dans l'ordre du monde. « Libre ? Pour quoi faire ? » s'interrogeait Nietzsche. A l'évidence, une liberté qui ne culmine point en un acte poétique, une liberté sans « faire » n'est qu'une façon complaisante d'accepter l'esclavage. L'Anarque et l'homme de la Tradition récusent l'individualisme libéral car celui-ci leur paraît être, en réalité, la négation à la fois de l'Individu et de la liberté. Lorsque Julius Evola rejoint, non sans y apporter ses nuances gibelines et impériales, la doctrine traditionnelle formulée magistralement par René Guénon, il ne renonce pas à l'exigence qui préside à sa Théorie de l'Individu absolu, il en trouve au contraire, à travers les ascèses bouddhistes, alchimiques ou tantriques, les modes de réalisation et cette sorte de pragmatique métaphysique qui tant fait défaut au discours philosophique occidental depuis Kant. « C'est que la liberté n'admet pas de compromis: ou bien on l'affirme, ou bien on ne l'affirme pas. Mais si on l'affirme, il faut l'affirmer sans peur, jusqu'au bout, - il faut l'affirmer, par conséquent, comme liberté inconditionnée. » Seul importe au regard métaphysique ce qui est sans condition. Mais un malentendu doit être aussitôt dissipé. Ce qui est inconditionné n'est pas à proprement parler détaché ou distinct du monde. Le « sans condition » est au cœur. Mais lorsque selon les terminologies platoniciennes ou théologiques on le dit « au ciel » ou « du ciel », il faut bien comprendre que ce ciel est au coeur.

Dans l'œil du cyclone, dans la sérénité retrouvée, telle qu'elle déploie son imagerie solaire à la fin de La Visite à Godenholm, une fois que sont vaincus, dans le corps et dans l'âme, les cris des oiseaux de mauvais augure du nihilisme, L'Anarque jüngérien, à l'instar de l'homme de la Tradition évolien, peut juger l'humanisme libéral et le monde moderne, non pour ce qu'ils se donnent, dans une propagande titanesque, mais pour ce qu'ils sont: des idéologies de la haine de toute forme de liberté accomplie. Que faut-il comprendre par liberté accomplie ? Disons une liberté qui non seulement se réalise dans les actes et dans les œuvres mais qui trouve sa raison d'être dans l'ordre du monde. « Libre ? Pour quoi faire ? » s'interrogeait Nietzsche. A l'évidence, une liberté qui ne culmine point en un acte poétique, une liberté sans « faire » n'est qu'une façon complaisante d'accepter l'esclavage. L'Anarque et l'homme de la Tradition récusent l'individualisme libéral car celui-ci leur paraît être, en réalité, la négation à la fois de l'Individu et de la liberté. Lorsque Julius Evola rejoint, non sans y apporter ses nuances gibelines et impériales, la doctrine traditionnelle formulée magistralement par René Guénon, il ne renonce pas à l'exigence qui préside à sa Théorie de l'Individu absolu, il en trouve au contraire, à travers les ascèses bouddhistes, alchimiques ou tantriques, les modes de réalisation et cette sorte de pragmatique métaphysique qui tant fait défaut au discours philosophique occidental depuis Kant. « C'est que la liberté n'admet pas de compromis: ou bien on l'affirme, ou bien on ne l'affirme pas. Mais si on l'affirme, il faut l'affirmer sans peur, jusqu'au bout, - il faut l'affirmer, par conséquent, comme liberté inconditionnée. » Seul importe au regard métaphysique ce qui est sans condition. Mais un malentendu doit être aussitôt dissipé. Ce qui est inconditionné n'est pas à proprement parler détaché ou distinct du monde. Le « sans condition » est au cœur. Mais lorsque selon les terminologies platoniciennes ou théologiques on le dit « au ciel » ou « du ciel », il faut bien comprendre que ce ciel est au coeur.

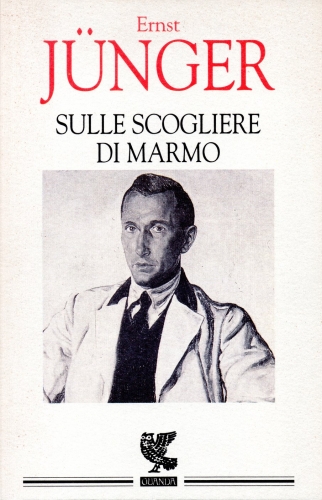

L'inconditionné n'est pas hors de la périphérie, mais au centre. C'est au plus près de soi et du monde qu'il se révèle. D'où l'importance de ce que Jünger nomme les « approches ». Plus nous sommes près du monde dans son frémissement sensible, moins nous sommes soumis aux généralités et aux abstractions idéologiques, et plus nous sommes près des Symboles. Car le symbole se tient entre deux mondes. Ce monde de la nature qui flambe d'une splendeur surnaturelle que Jünger aperçoit dans la fleur ou dans l'insecte, n'est pas le monde d'un panthéiste, mais le monde exactement révélé par l'auguste science des symboles. « La science des symboles, rappelle Luc Benoist, est fondée sur la correspondance qui existe entre les divers ordres de réalité, naturelle et surnaturelle, la naturelle n'étant alors considérée que comme l'extériorisation du surnaturel. » La nature telle que la perçoivent Jünger et Evola (celui-ci suivant une voie beaucoup plus « sèche ») est bien la baudelairienne et swedenborgienne « forêt de symboles ». Elle nous écarte de l'abstraction en même temps qu'elle nous rapproche de la métaphysique. « La perspective métaphysique, qui vise à dépasser l'abstraction conceptuelle, trouve dans le caractère intuitif et synthétique du symbole en général et du Mythe en particulier un instrument d'expression particulièrement apte à véhiculer l'intuition intellectuelle. »écrit George Vallin. Les grandes imageries des Falaises de Marbre, d'Héliopolis, les récits de rêves, des journaux et du Cœur aventureux prennent tout leur sens si on les confronte à l'aiguisement de l'intuition intellectuelle. Jünger entre en contemplation pour atteindre cette liberté absolue qui est au cœur des mondes, ce moyeu immobile de la roue, qui ne cessera jamais de tourner vertigineusement. Dans ce que George Vallin nomme l'intuition intellectuelle, l'extrême vitesse et l'extrême immobilité se confondent. Le secret de la Sapience, selon Evola: « cette virtu qui ne parle pas, qui naît dans le silence hermétique et pythagoricien, qui fleurit sur la maîtrise des sens et de l'âme » est au cœur des mondes comme le signe de la « toute-possibilité » . Tout ceci, bien sûr, ne s'adressant qu'au lecteur aimé de Jünger: « ce lecteur dont je suppose toujours qu'il est de la trempe de Don Quichotte et que, pour ainsi dire, il tranche les airs en lisant à grands coups d'épée. »

Luc-Olivier d'Algange.

19:00 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, ernst jünger, julius evola, philosophie, traditionalisme, tradition, allemagne, italie, luc-olivier d'algange |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Entrecroisements transfigurateurs entre le Roman du Début et celui de la Fin

Entrecroisements transfigurateurs entre le Roman du Début et celui de la Fin

Publiés à peu près au même moment, la distance temporelle entre L’Epopée des Arvernes de Jean-Paul Bourre et Le Procès des Dieux de Maxence Smaniotto est en réalité d’environ 2300 ans : les Poissons sont littéralement encerclés par ces deux volumes romanesques absolument bouleversants, dont la juxtaposition forme une terrible nasse immergée dans les plus profondes eaux souterraines de l’Europe intérieure.

Publiés à peu près au même moment, la distance temporelle entre L’Epopée des Arvernes de Jean-Paul Bourre et Le Procès des Dieux de Maxence Smaniotto est en réalité d’environ 2300 ans : les Poissons sont littéralement encerclés par ces deux volumes romanesques absolument bouleversants, dont la juxtaposition forme une terrible nasse immergée dans les plus profondes eaux souterraines de l’Europe intérieure.

Des Druides flamboyants aux journalistes névrosés, de l’Arvernie tournoyante à la Nouvelle Notre-Dame de l’Humanité, de Doria la guerrière banshee au visage enduit d’argile verte à Karima la froide universitaire déterminée à en finir avec l’Olympe, la lecture successive – ou même alternée, pourquoi en effet ne pas passer d’un livre à l’autre chapitre après chapitre, pour tomber dans une espèce de grand vertige totémique – de ces deux romans produit dans l’âme du lecteur une vision d’ensemble, à la fois de l’ontologie tout à fait lumineuse de l’espèce humaine spécifiquement européenne, ainsi que de l’ensemble absolument démoniaque de ce qui en constitue l’irréfragable ennemi radical, la vaste collusion de tous ceux qui sont déterminés à annihiler cette espèce en éradiquant ses Dieux, ses morts, ses armes, ses œuvres, ses ferveurs, son histoire, ses invocations, ses joies, sa mélancolie, sa tristesse, son ivresse, ses chants, sa sexualité, son fanatisme et sa haine.

Jean-Paul Bourre est le plus grand romancier français épique actuel, cela finira peut-être par se savoir. Un romancier fiévreux, homérique, médiumnique et « atteint d’une forme de synesthésie subite et sauvage », comme le rappelle Tony Baillargeat dans sa préface. Un romancier, c’est avant tout un meneur de loups ; et Bourre en est tout simplement le dernier.

Sujet de rédaction : « Cent mille guerriers gaulois s’installent dans un grand désordre sur la rive droite du Rhône ; après être parvenus à traverser le fleuve, ils affrontent des dizaines de milliers de légionnaires romains qui finissent par lâcher une troupe d’éléphants. Décrivez le tumulte qui s’ensuit ».

Sujet de rédaction : « Cent mille guerriers gaulois s’installent dans un grand désordre sur la rive droite du Rhône ; après être parvenus à traverser le fleuve, ils affrontent des dizaines de milliers de légionnaires romains qui finissent par lâcher une troupe d’éléphants. Décrivez le tumulte qui s’ensuit ».

J’aimerais savoir combien d’écrivains contemporains relèveraient le défi…

L’Epopée des Arvernes est avant tout un roman sur la paternité, tissé suivant une trame flamboyante de filiations paternelles : d’abord le jeune Moran, qui franchit les premières pages du roman en assistant à la destruction totale de son village et la profanation du cairn funéraire de son père Luconios, le « loup des neiges »… héros fougueux que l’écrivain a la cruauté tragique de faire périr à Lutèce, torturé sur le poteau des Nautes … passant ensuite le flambeau à son fils Luern, à l’épaule droite incisée, enfant, par son père Moran pour démultiplier la puissance de la bandaison de l’arc,… Luern le compagnon de combat de Brennos, géniteur – juste avant la prise de Rome – du petit Bituit,… puis Celtill le rebelle, et enfin Vercingétorix, lumineuse guirlande de pères combattant la puissance de Rome, au service de l’Arvernie et du peuple des forêts, de victoire en victoire jusqu’à la défaite.

Un lac volcanique bordé d’aulnes verts, la présence trouble et permanente de guerriers Pictes tatoués sur tout le corps, des cauchemars bariolés d’immondes bestioles, des bardes fiévreux gorgés d’hydromel, des ermites s’entretenant avec des fées au creux de leurs grottes, la déesse Damona étreignant un grand chêne sous la lune, l’enchanteresse Île Verte surgissant d’un rideau de brumes, … Tout, dans ce roman, n’est que fugitives visions du mystère profond de la vie, sans aucun enjolivement d’aucune sorte.

Ca décapite en effet à tour de bras chez Jean-Paul Bourre, aux cris de « Charogne puante ! », avant d’accrocher la tête de l’ennemi au seuil de sa hutte. On y baise également beaucoup sous l’orage, on crache par terre, on éventre des ours, on prépare des soupes de lard arrosée de cervoise, on pleure en évoquant des sentiers perdus qui mènent vers l’Autre Monde, on arrache des viscères à la lance à crochets en riant, on essuie sa moustache pleine de ragoût de porc.

Jean-Paul Bourre.

Dominique de Roux a écrit dans Immédiatement cet aphorisme que tout le monde a oublié : « Les Druides prononçaient des mots si compacts qu’ils trouaient l’air et y restaient immobiles, plantés dans le vide comme des oiseaux surpris dans leur vol ». Ces mots compacts, Jean-Paul Bourre les a patiemment glanés au fil de ses promenades dans les nuées du plateau de Gergovie, pour les restituer ici avec précision.

Tiens ! voici la tête d’un corbeau, fichée sur une pique, devant la hutte de l’épouse de Moran. Je l’avais oubliée… Dans son bel ouvrage Le Grand Monarque et le Souverain Pontife, Rhonan de Bar nous rappelle que décapiter un corbeau, cet animal totem du Roi Brennos qui accompagne aussi bien Lug que Brân le Béni, cela « revient à séparer le Mercure du Caput Mortuum », c’est-à-dire augurer rien de moins que la décollation de Louis XVI.

Le Procès des Dieux est le roman anthropogonique de la Fin du Cycle des Rois.Car si certains gnostiques pop revendiquent la victoire des Sans-Rois comme la seule possibilité de retrouver les clefs de la connaissance, nous sommes encore quelques-uns à savoir pertinemment que c’est justement la défaite des Rois, et celle concomitante de l’Eglise, qui nous les a fait perdre définitivement, ces clefs. Alors, bien sûr, maintenant que nous sommes seuls, nous n’avons plus le choix, et nous nous plongeons dans l’œuvre d’Abellio pour activer la transfiguration prophétique du monde par le Christ intérieur.

Maxence Smaniotto.

Et j’en profite pour affirmer, de manière péremptoire mais tout à fait assumée, que Le Procès des Dieux constitue le point central du triangle équilatéral formé par Les yeux d’Ezéchiel sont ouverts, La fosse de Babel et Visages immobiles : son point de fuite dynamique vers l’effacement gnostique de l’histoire européenne ; un effacement que l’on espère analogue au détachement – au laisser-être – de Maître Eckhart, « phase dialectique préalable à la déification de l’homme, c’est-à-dire à l’engendrement de Dieu par l’homme et la fusion de l’homme dans la déité de Dieu » (Manifeste de la Nouvelle Gnose, p. 134).

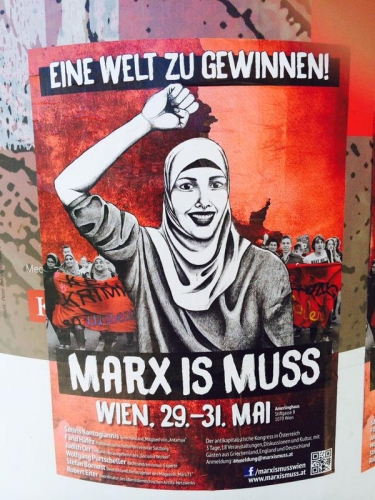

Gabriel est journaliste à News Challenges, média tenu par le dynamique milliardaire saoudien Khaled al-Waaleed qui rêve de « changer le monde ». Car, dans le roman de Smaniotto, et contrairement au Soumission de Houellebecq où la démocratie française devient progressivement musulmane, c’est l’islam qui finit par être majoritairement soumis au progressisme sociétal occidental ; les imams gays ou féminins promus aujourd’hui par Télérama, France Inter et les syndicats de salariés, ont fait tache d’huile. Après tout, il est tout à fait envisageable que ceux qui parviendront à en finir avec l’islam radical ne soient pas Génération Identitaire, ni Riposte laïque ni Gérald Darmanin, mais une alliance dynamique, inclusive et sociétale entre le CFCM, Bill Gates, Philippe Martinez et Marlène Schiappa. Les nationalistes contemporains sont si stupides qu’ils n’ont toujours pas compris que c’est l’islamo-gauchisme qui éteindra toute étincelle vivante au cœur de l’islam, en plaçant les musulmans sous le boisseau de la République. Ne se souviennent-ils pas de ce qui s’est passé avec le catholicisme ?

L’islamo-gauchisme est la plus grande arme de guerre contre l’islam, et une occasion historique de renforcer le gauchisme.

Notons que dans le roman, la Chine confucéenne reste la seule et unique force mondiale à pouvoir résister au nihilisme impérialiste occidental. Confucius plus fort que Platon, Bouddha, Jésus et Mahomet réunis face à la Bête ?... C’est à envisager sérieusement.

Maxence Smaniotto montre que ce que nos ennemis nomment « la convergence des luttes » a toutes les chances d’être victorieuse, car – et c’est une autre des spécificités notables de notre époque – le Pouvoir et ses opposants sont fondamentalement d’accord sur l’essentiel. N’oublions pas que l’écriture inclusive, la lutte contre les biais de genre ou contre la transphobie ne sont plus depuis longtemps des revendications de groupes minoritaires mais de rigoureuses obligations administratives émanant du Parlement européen.

Une société comme Kaufman & Broad est florissante car elle obéit en tous points aux mots d’ordre naguère gauchistes militants, et devenus aujourd’hui des diktats officiels : la parité à toutes les réunions et tous les comités, l’écriture inclusive, les règlements intérieurs pour le bon accueil des juifs, des arabes et des LGBT et la lutte contre le harcèlement sexuel. Et son Président s’appelle Nordine Hachemi, dont la foi musulmane diffère probablement de celle de Ayman al-Zawahiri. Absolument inattaquable du point de vue cégétiste. Et, en plus, Kaufman & Broad lutte efficacement contre l’oppression patriarcale de la religion catholique, en détruisant tranquillement les petites fermes à chapelle de nos quartiers.

En réalité, il s’agit d’une véritable convergence des putes qui se dresse devant nous : syndicalistes, vegans, militants intersectionnels et éco-solidaires, antispécistes, chrétiens téléramesques, musulmans des Lumières, … tous au service intégral de la déconstruction de l’autorité verticale et de la refondation des liens sociaux par la confusion active, l’indiscernabilité généralisée et le nihilisme post-festif. Et, surtout, au service intégral de l’universalisation du nihilisme occidental, et de la super-colonisation mondiale des peuples par l’idéologie du décloisonnement civilisationnel, ce que Smaniotto appelle « le darwinisme inclusif ».

Le monde d’après les Rois, c’est surtout le monde d’après les Dieux.

Le roman débute avec la capture de Pan dans les marais de la Camargue par la police républicaine. Thierry Rotz, le ministre de l’Intérieur chargé d’arrêter les derniers Dieux encore libres, et de contrer les activités terroristes des salafistes aussi bien que du groupe de réinformation métaphysique Lernaia Hudra, est surnommé « Le Cathare ». Il s’agit là de l’une de ces remarquables illuminations de Maxence Smaniotto qui parsèment le roman, mais que je ne prendrai pas le temps de développer ici même. Le point commun entre tous nos ennemis est en effet une volonté tout à fait avérée de pureté mentale, faite à la fois du refus de la présence de la matière dans l’esprit et de refus de la présence d’esprit dans la matière, une volonté qui prit un temps le nom de catharisme, mais également, suivant les époques, d’arianisme, de dualisme gnostique ou de déisme universaliste (Thomas Paine).

Etonnez-vous après cela que les gnostiques pop que j’évoquais plus haut soient de fervents adeptes des cathares. Ils croient que ceux-ci ont tous été exterminés par les dominicains, alors qu’en réalité, ils ont anéanti l’Eglise, bâti la République américaine et pris le pouvoir en Occident. S’ils sont Sans-Rois, c’est parce qu’ils sont Avec-la-République.

Etonnez-vous après cela que les gnostiques pop que j’évoquais plus haut soient de fervents adeptes des cathares. Ils croient que ceux-ci ont tous été exterminés par les dominicains, alors qu’en réalité, ils ont anéanti l’Eglise, bâti la République américaine et pris le pouvoir en Occident. S’ils sont Sans-Rois, c’est parce qu’ils sont Avec-la-République.

Le journaliste fade et pâlot Gabriel est donc invité à assister au Procès des Dieux, qui se tient au Tribunal International pour les Crimes des Olympiens. Reconstruite après l’incendie d’avril 2019 dans l’optique architecturale d’un idéal universaliste et humaniste, la Nouvelle Notre-Dame de l’Humanité est idéale pour accueillir ce Tribunal. Au-delà du procès de l’Olympe, le lecteur aura compris que c’est un véritable procès de l’Europe qui se tient – au nom des valeurs de Kaufman & Broad, les valeurs de l’Occident.

Au temps des premiers Rois celtes, la femme primordiale revêtait les atours de femme-louve et femme-renard, ou de guerrière experte à la fois dans l’art de la volupté et la prière opérative, mais le monde d’après les Rois décrit par Smaniotto, ce monde de la fin du début de la Fin, n’est peuplé que de présentatrices transgenres à BFMTV, de féministes lesbiennes et voilées, de vigilantes universitaires anti-patriarcales et d’avocates aux cheveux violets.

Un autre genre, effectivement.

« La Femme, son essence, reste la vraie victime de fond de ces pratiques préislamiques », dit Samira à son patron al-Waaleed à propos des récits de Homère. « La guerre racialisée dans l’Iliade, la soumission genrée au patriarcat pour l’Odyssée. Hitler n’aurait pas pu faire mieux avec son Mein Kampf ».

La professeure Karima Trong donne une assise universitaire à cette vision durant ses cours publics, en une harangue fleuve que je me permets ici de citer longuement, tant celle-ci synthétise prodigieusement la vision de nos ennemis ontologiques : « Derrière chaque acte fondateur autour duquel se structure une civilisation impérialiste, inégalitaire et patriarcale, se nichent les dieux grecs. Ils ont changé de nom pour mieux perpétuer leur existence, mais ils ont toujours été là. […] Cette nouvelle humanité, débarrassée de l’influence des dieux, est nécessaire. L’histoire nous montre une fois de plus pourquoi. Alexandre dit le Grand était élève d’Aristote, et mènera guerres sur guerres, jusqu’à l’Inde. Plus tard, Rome la latine s’hellénise et met à feu et à sang une grande partie de l’Europe, l’Afrique du Nord et la plupart du Moyen-Orient. Le christianisme succède à Rome, recueille l’héritage hellène et ça donne l’inquisition, les bûchers, l’oppression de la femme qui est assimilée au Diable, les génocides en Amérique du Sud et les croisades. Ensuite c’est au Romantisme de réactualiser les mythes grecs et sa philosophie. Dans leurs poèmes se nichent les germes du nationalisme, et ce n’est pas un hasard si le national-socialisme, avec sa quête de pureté raciale, hissera le Romantisme allemand au rang de culture aryenne. Mais les Olympiens ne se sont pas arrêtés au seul nazisme, ils ont poursuivi, répandant leurs ganglions un peu partout. Dans le fascisme italien, qui entendait ressusciter l’Empire romain, et même en URSS, où les formes classiques de l’architecture étaient remises au goût du jour. Nombre d’édifices des années 1930 et 1940 ne sont rien d’autre qu’une ruse que les dieux grecs avaient trouvée pour ériger de nouveaux temples à leur gloire. »

Hermès se défend particulièrement bien en prenant ses juges à partie, parce qu’il sait qu’en réalité, c’est pour de tout autres raisons que ceux-là s’attaquent à l’Olympe : l’une est iranienne et ne fait que défendre Zoroastre humilié, l’autre est juif talmudique et ne fait que combattre l’helléno-christianisme, un troisième est républicain donc franc-maçon, etc. Apprenant sa condamnation à la prison « jusqu’à l’oubli » dans les entrailles des îles Kerguelen, Hermès prévient alors le jury : « Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez libérer les Titans » …

Hermès se défend particulièrement bien en prenant ses juges à partie, parce qu’il sait qu’en réalité, c’est pour de tout autres raisons que ceux-là s’attaquent à l’Olympe : l’une est iranienne et ne fait que défendre Zoroastre humilié, l’autre est juif talmudique et ne fait que combattre l’helléno-christianisme, un troisième est républicain donc franc-maçon, etc. Apprenant sa condamnation à la prison « jusqu’à l’oubli » dans les entrailles des îles Kerguelen, Hermès prévient alors le jury : « Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez libérer les Titans » …

Ne leur pardonnez pas, mon Père, car ils savent très bien qu’ils ne savent pas ce qu’ils font.

Chez eux, chez nos ennemis ontologiques de l’Europe éternelle, la logique du tiers-inclus s’est muée en militantisme non-binaire, la transfiguration de l’humanité par l’émergence du Moi transcendantal s’est pervertie en atomisation confusionnelle, la conscience vive de l’Androgynat primordial a dégénéré en abâtardissement pédérastique… Mais pourquoi diable tous ces gens-là passent-ils leur temps à comprendre systématiquement tout de travers ? Marx avait noté que les événements historiques se produisaient toujours deux fois, d’abord sous forme de tragédie puis sous forme de farce. Je crois bien que l’une des définitions les plus efficaces pour désigner notre post-modernité est que, pour la première fois de notre cycle historique, celui-ci ayant débuté – je le rappelle pour ceux qui découvriraient ce blog ou qui n’auraient jamais lu Jean Phaure – il y a 64 800 ans, et bien pour la première fois c’est la comédie qui précède la tragédie.

C’est ce que certains appellent « La Grande Parodie ».

Notez bien qu’en toute logique, cela ne peut qu’être favorable à l’efficacité cosmologique du Grand Nettoyage par le Vide, lequel ne saurait en aucune manière être suivi d’une quelconque comédie, puisque personne n’aurait l’idée même de rigoler après le Grand Fracas, le Knout de la Fin des Temps.

Haïr l’Europe, c’est d’abord haïr l’Eglise du Paléolithique si chère à Pierre Gordon, c’est haïr les dolmens de nos campagnes. Le progressiste n’a qu’une passion : pisser et chier contre les menhirs (et mutiler les chevaux). Le progressiste républicain hait le Néolithique, qui ne serait que « l’émergence des inégalités, le début des religions et des dieux, celui des violences de masse ».

Jean-Paul Demoule (sic !) est un exemple absolument lumineux de scientifique qui passe sa vie à faire le Procès des Dieux, de tous nos Dieux qui précédèrent le règne de Zeus – et à nier toute existence d’un peuple indo-européen. Un scientifique rigoureusement, radicalement, plénièrement et – j’ose l’écrire – fanatiquement anti-abellien.

La présence de Jean-Paul Demoule en France en ce début de vingt-et-unième siècle, c’est le contraire rigoureux du deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov. Cette œuvre musicale bouleversante ne décrit rien de moins que l’écriture du concerto même, depuis les affres troubles du réveil du musicien jusqu’à l’émergence extatique de l’œuvre à la fin du troisième mouvement. Et c’est lorsque l’œuvre émerge que le Concerto se termine.

A contrario, la civilisation européenne a d’abord émergé des abords solaires du cercle polaire, s’est progressivement dégradée de par la lente pourriture de son peuple, puis de ses élites, jusqu’à son extinction à la fin du Quatrième Âge. Et c’est lorsque l’Europe coule que Jean-Paul Demoule surgit, brandissant l’affirmation éminemment paradoxale de l’inexistence de la Dame qui lui a donné la vie.

Un jour prochain, nous retrouverons dans les ordures la bague de Luconios sertie d’une pierre noire apte à éveiller les esprits du Lac des Anciens.

Et les âmes tièdes ne pourront alors rien opposer à notre ultra-violence retrouvée.

18:32 Publié dans Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, maxence smaniotto, jean-paul bourre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Qui se préoccupe encore de l’Arménie?

Qui se préoccupe encore de l’Arménie?

par Georges FELTIN-TRACOL

Ex: http://www.europemaxima.comEntre le 28 septembre et le 10 novembre 2020, l’Azerbaïdjan agressa l’Arménie et sa république-sœur, l’Artsakh. Le cessez-le-feu obtenu par la médiation russe entérine la défaite cinglante des valeureuses forces arméniennes. Le texte efface plus que trois décennies de présence chrétienne au Haut-Karabakh.

L’argent des hydrocarbures de la Caspienne a permis à l’Azerbaïdjan d’acquérir au cours de toutes ces années un matériel de guerre sophistiqué, en particulier de redoutables drones de combat d’origine israélienne et turque, ainsi qu’un savoir-faire militaire transmis par des conseillers là encore turcs et israéliens. Avant l’arrêt des combats, au mépris des traités internationaux, la coalition turco-azérie n’hésita pas à employer des armes à sous-munitions, des bombes au phosphore et des gaz de combat.

Supérieures sur les plans numérique et technique, les troupes azéries ont repris le contrôle de plusieurs zones-tampons dont les districts d’Agdam et de Kelbadjar. La débâcle arménienne prouve par ailleurs l’absence flagrante de réactivité du gouvernement d’Erevan plus soucieux de contenir préventivement la légitime colère populaire que de passer à la contre-offensive générale.

Les hostilités dans le Caucase concerne tous les Albo-Européens en général et les Français en premier lieu. Le succès militaire azéri marque le troisième triomphe en quelques mois du président turc Recep Tayyip Erdogan. Fort de l’élection de son poulain, Ersin Tatar, à la présidence de la République turque de Chypre du Nord et de son soutien armé décisif au Gouvernement de transition d’Al-Sarraj en Libye, le chef d’État turc réalise une presque continuité territoriale du Bosphore, voire des bords de l’Adriatique via l’Albanie, aux frontières de la Mongolie en passant par l’ancien Turkestan centrasiatique grâce au corridor de Meghri garanti par Moscou. Le président Erdogan dévoile progressivement sa vision du monde, un dépassement synthétique des héritages ottoman, islamiste et pantouranien.

Force est de constater que, toujours prompte à condamner les incendies forestiers en Amazonie ou à protester des vexations faites aux Rohingyas au Myanmar, la fausse Union européenne se tait. Elle craint l’éventuelle agitation de plusieurs centaines de milliers de résidents d’origine turque. Anticipant l’épuration ethnique qui s’annonce, les chrétiens de l’Artsakh fuient les régions reconquises, brûlent leurs maisons, emportent avec eux les restes de leurs défunts et se réfugient dans une Arménie économiquement exsangue. Le fiasco est complet pour l’Union soi-disant européenne et la « Ripoublique » hexagonale.

Certes, la France et la Grèce ont apporté un soutien moral et humanitaire au peuple arménien. Était-ce suffisant ? Les avions de combat français Rafale n’auraient-ils pas dû maîtriser l’espace aérien caucasien ? Pourquoi des soldats français meurent-ils au Sahel dans une relative indifférence hexagonale sans oublier l’incompréhension grandissante des autres États membres d’une Union européenne fantoche alors qu’ils devraient se battre aux côtés des résistants arméniens en Artsakh ? L’absence de tout gisement minier et pétrolier expliquerait-elle cette scandaleuse inaction ? À la fin du XIXe siècle, les massacres ottomans contre les Arméniens et d’autres minorités chrétiennes unirent dans la même indignation le socialiste Jean Jaurès et le nationaliste Maurice Barrès. Aujourd’hui, on attend toujours la réaction de l’« Intouchable » histrion cinématographique expatrié fiscal en Californie et du bouffon tricolore des terrains de football, plus sensible, il est vrai, à la cause des Ouïghours en Chine.

Ce conflit anciennement gelé confirme enfin l’inanité de tout projet d’« Europe de la défense » peu ou prou lié à l’OTAN à laquelle appartient toujours la Turquie. L’un de ses plus importants membres, la Grande-Bretagne, a osé voter au Conseil de sécurité de l’ONU contre la résolution de cessez-le-feu. Les services secrets de Londres seraient à l’initiative du déclenchement des hostilités. L’abomination anglo-saxonne entrave toujours la volonté des peuples. Londres a partagé l’Empire des Indes et rejeté autant le « Miatsum » (l’union de tous les Arméniens) que l’« Énosis » gréco-chypriote. Outre l’Union non-européenne, l’Alliance Atlantique n’est donc pas la seule à être en « mort cérébrale ». L’Occident l’est aussi.

Georges Feltin-Tracol

• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 196, mise en ligne sur TVLibertés, le 5 janvier 2020.

00:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arménie, haut karabakh, artzakh, caucase, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

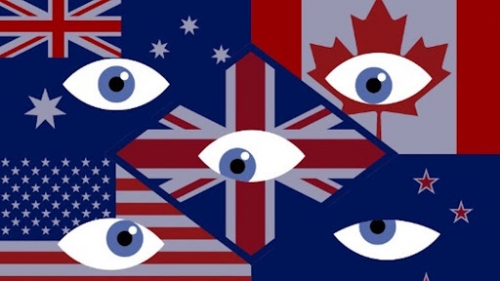

Les rapports de force entre les Five Eyes et des sociétés du numérique

Les rapports de force entre les Five Eyes et des sociétés du numérique

par Marion Rey

Ex: https://www.ege.fr

Depuis les années 2000, le développement de la société de l’information et du monde immatériel facilite les échanges internationaux. Les géants du numérique ont su exploiter la vague de l’Internet et de l’informatique pour accroître leur influence et la dépendance des usagers. Toutefois, ce développement exponentiel comporte un volet transgressif, largement exploité par les services de renseignement dans les opérations cyber, à des fins d’espionnage en masse. Malgré de nouvelles législations depuis les révélations de l’affaire Snowden, les choses ont-elles réellement changé ? Dans le bras de fer entre géants du numérique et services de renseignement, lesquels sortiront finalement vainqueurs de l’affrontement ?

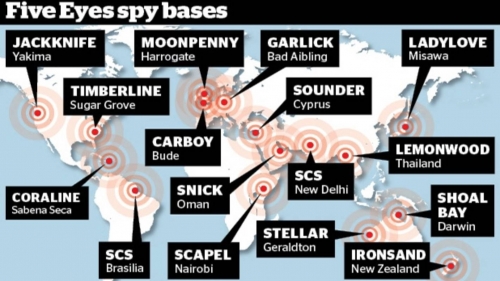

Le droit, bras armé des Five-Eyes

Signé en 1946 dans le contexte de la guerre froide, le UKUSA Agreement[1] est un accord passé entre les services de renseignement britanniques et américains en matière de coopération autour du renseignement électromagnétique, dit SIGINT (Signals intelligence). En 1955 cet accord a été étendu[2] au Canada, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Cette organisation anglo-saxonne du renseignement est plus connue sous le terme Five-Eyes (FVEY).

À la suite du traumatisme du 11 septembre 2001, l’administration de Georges W. Bush déclare la guerre au terrorisme en signant l’USA Patriot Act moins de deux mois après les attentats[3]. Premièrement, cette loi autorise l’usage des nouvelles technologies pour effectuer une surveillance itinérante et une interception des communications électroniques, orales et filaires relatives au terrorisme, à l’immigration, aux infractions de fraude et d'abus informatiques (Sections 201 et 202). Deuxièmement, la loi impose le partage d'informations et la coopération entre les agences gouvernementales en matière de renseignement, de renseignement extérieur et de contre-espionnage (Section 203).

Sont concernés les 17 agences de la communauté du renseignement (dont la CIA, la NSA et le FBI), les départements de la défense (DOD), de la sécurité intérieure (DHS) et de la justice (DOJ). Initialement, la section 203 devait être valable pour une durée de 4 ans mais a été reconduite pendant près de 15 ans par l’application du USA Patriot Improvement and Reauthorization Act of 2006[4]. Le partage d’informations a été élargi aux agences fédérales, aux États, aux collectivités territoriales, aux entités locales et tribales, et au secteur privé (dont les sociétés du numérique) par deux autres textes (Homeland Security Act of 2002 et l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004). Enfin, la loi prévoit l’accès aux « dossiers et autres éléments » (Section 215), sans autorisation d’un juge, en vertu de la loi sur la surveillance des services de renseignement étrangers, la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act).

De son côté, le Royaume-Uni n’est pas en reste. Également conçue pour lutter contre le terrorisme, la loi RIPA 2000 (Regulation of Investigatory Powers Act 2000) autorise les services de renseignement (GCHQ, MI5, SIS), la défense (MoD), les services de la sécurité intérieure et les douanes à intercepter toute information ou communication relative à la sauvegarde du « well-being » de l’économie du Royaume-Uni contre les intérêts des puissances étrangères[5].

En matière de coopération, Américains et Britanniques sont sur la même longueur d’ondes.

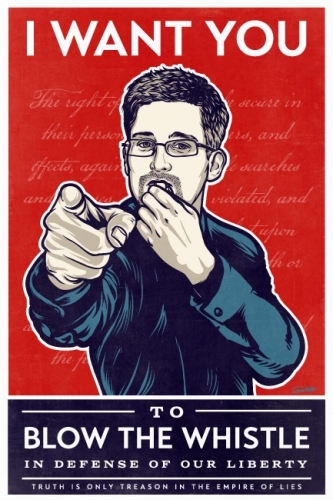

Dans le rapport du faible au fort, un lanceur d’alerte peut inverser la tendance

Entre 2010 et 2013, l’ancien agent de la CIA et contractuel de la NSA Edward Snowden, révèle au monde entier l’abus et la déviance de la section 215 du Patriot Act par la méthode SIGINT, sous l’administration de Barack Obama. À ce titre, les services de renseignement américains via la NSA ont mis en place un outil central redoutable du nom de XKEYSCORE[6] utilisant le programme PRISM[7] qui a pour objectif de surveiller massivement la population, les gouvernements ennemis mais aussi alliés, les dirigeants de grandes entreprises ; et d’exploiter les métadonnées collectées (géolocalisation, historique de navigation, historiques d’appels …). Les services de renseignement américains ont obtenu la coopération (contrainte ou consentie) des opérateurs téléphoniques, des géants du numérique et de la Silicon Valley, sous couvert de l’immunité de la FISA offerte par la section 225 du Patriot Act. Par géants du numérique, sont concernés les sociétés de télécommunication comme Verizon, les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et autres entreprises de la Tech californienne, Snap Inc (Snapchat), Twitter ou encore Reddit.

Dans ses révélations, Edward Snowden n’épargne pas le Royaume-Uni, agissant dans le cadre de l’organisation FVEY, de la loi RIPA 2000 et de XKEYSCORE. Au travers du programme TEMPORA, le GCHQ a installé un système d’interceptions électroniques sur les câbles sous-marins et réseaux de fibres optiques entrants et sortants de Grande-Bretagne. Sachant que 99% des communications mondiales affluent au travers des câbles sous-marins et que la Grande-Bretagne est le principal point d’entrée pour le continent eurasiatique, les Britanniques sont capables de capter près d’un quart des communications mondiales. Tout comme PRISM, TEMPORA collectait et stockait de grandes quantités d’informations (emails, réseaux sociaux, historiques et appels sur Internet …).[8]

La médiatisation des révélations du lanceur d’alerte a un retentissement mondial, l’opinion publique est scandalisée, les sociétés du numérique sont décrédibilisées et les services de renseignement des FVEY sont humiliés.

Une nouvelle législation impulsée par la société civile

Il aura fallu attendre 2015 après d’âpres débats entre la société civile et l’appareil législatif pour que soit signé l’USA Freedom Act[9] en remplacement du Patriot Act. Cette nouvelle loi met fin à la controversée et abusive section 215 concernant la collecte d’informations en masse. La collecte doit désormais être justifiée, interdisant le ciblage par zone géographique, par service de communication électronique ou par service informatique (Section 201). La loi impose à la FISA la désignation de personnes indépendantes, les « amicus curiae », pour examiner les demandes d’ordonnance présentant une interprétation nouvelle ou significative du droit (Section 401). De plus, le Freedom Act impose plus de transparence de la part de la FISA, qui doit fournir certaines informations au gouvernement au travers d’un reporting régulier, telles que le nombre total d’ordonnances de la FISA rendues pour la surveillance électronique, le ciblage de personnes à l'extérieur des États-Unis, les dispositifs de traçage ou les registres des détails des appels (Section 602). Enfin, la loi donne au secteur privé, les possibilités de communiquer publiquement le nombre d’ordonnances reçues de la part de la FISA (Section 603).

Cependant, les organisations de la société civile, à l’image de l’ACLU (American Civil Liberties Union)[10] estiment que cette nouvelle législation n’est pas suffisamment aboutie, dénonçant des failles à propos des fouilles clandestines et des méthodes de déchiffrement des services de renseignement autorisés par la FISA (Section 702). Alors qu’une révision du Freedom Act[11] a été engagée en octobre 2020, l’EFF (Electronic Frontier Foundation)[12] craint que les dispositions expirées (comme la section 215) ou arrivant à expiration, ne soient ré-autorisées ou prolongées par le Congrès, comme cela a déjà pu être le cas par le passé.

Cependant, les organisations de la société civile, à l’image de l’ACLU (American Civil Liberties Union)[10] estiment que cette nouvelle législation n’est pas suffisamment aboutie, dénonçant des failles à propos des fouilles clandestines et des méthodes de déchiffrement des services de renseignement autorisés par la FISA (Section 702). Alors qu’une révision du Freedom Act[11] a été engagée en octobre 2020, l’EFF (Electronic Frontier Foundation)[12] craint que les dispositions expirées (comme la section 215) ou arrivant à expiration, ne soient ré-autorisées ou prolongées par le Congrès, comme cela a déjà pu être le cas par le passé.

L’impact du Freedom Act est davantage retentissant médiatiquement que révolutionnaire dans la réforme du renseignement. En outre, étant donné que cette réforme concerne uniquement la collecte d’informations sur le territoire américain, les FVEY peuvent ainsi poursuivre leur surveillance dans le reste du monde.

Les sociétés du numérique sur la défensive et les FVEY en stratégie de contournement

Alors que les géants du numérique ont activement participé à la fourniture massive de données, ces derniers tentent de redorer leur blason face à la défiance des utilisateurs. Les sociétés du numérique recourent désormais au chiffrement des communications via les applications (telle que WhatsApp de Facebook) et les systèmes d’exploitation des smartphones (comme l’Android de Google ou l’iOS d’Apple). Depuis le scandale, de nouvelles sociétés se sont insérées sur le marché des messageries et des applications chiffrées, à l’image de Telegram, Signal ou encore Wiebo.

Toutefois, malgré l’adoption du Freedom Act, les services de renseignement s’adaptent et contournent le système de chiffrement des géants du numérique. En 2017, un ancien employé du gouvernement américain transmet à Wikileaks[13] (dossier Vault 7) une série de documents confidentiels révélant l’étendue des capacités de piratage et d’écoutes clandestines opérées par la CIA, en collaboration avec le MI5/BTSS (British Security Service) et le GCHQ. En effet, les FVEY ont développé des logiciels malveillants (backdoors, vers, virus, chevaux de Troie) capables de s’introduire dans les smartphones du monde entier en interceptant le trafic de données avant que le chiffrement ne soit appliqué. Principales cibles : Apple, Android et Samsung. Les smartphones infectés transmettent directement à la CIA les données de géolocalisation, les données texte, vidéo et audio.

En adaptant les logiciels malveillants aux appareils ciblés, la collecte de données en masse n’est finalement pas réellement abolie. En effet, en ciblant Apple et donc une certaine élite de la société mondiale mais aussi Android, plus accessible et plus populaire, les FVEY continuent d’espionner une part massive de la population mondiale. Enfin, les FVEY ont mené une opération clandestine d’attaques sur des téléviseurs intelligents Samsung. Cette intrusion permettait d’utiliser les appareils comme des mouchards transmettant les écoutes des conversations enregistrées à l’insu des propriétaires.

Ainsi, les services de renseignement contournent non seulement le Freedom Act et son système d’ordonnances FISA à destination des géants du numérique, mais aussi les solutions de chiffrement mises en œuvre par ces derniers. De plus, le développement des technologies connectées, souvent plus vulnérables en matière de cybersécurité, ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités aux FVEY dans leur stratégie de contournement. Dans ce bras de fer, le rapport de force semble perdu d’avance pour les géants du numérique, puisqu’en l’absence de législation contraignante pour les services de renseignement, ces derniers ne cesseront de développer de nouveaux systèmes de contournement, des « cyber armes », pour arriver à leurs fins. L’enjeu sous-jacent de ces opérations est de mettre à disposition des acteurs économiques américains, les données utiles leur procurant des avantages concurrentiels dans la guerre économique qui se joue au niveau mondial.

Marion Rey.

[2] 4ème amendement UKUSA agreement of 1955.

[3] USA Patriot Act, 2001. Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism.

[5] 2012 Annual Report of the Interception of Communications Commissioner.

[6] Le Monde, 2013, 2019, publié le 27 août 2013 et mis à jour le 04 juillet 2019.

[7] Wikileaks, 2015. WikiLeaks release : June 29, 2015.

[8] The Guardian, 2013. E. MacAskill, J. Borger, N. Hopkins, N. Davies et J. Ball, GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications, 21 juin 2013.

[9] Uniting and strengthening America by fulfilling rights and ensuring effective discipline over monitoring Act of 2015.

[10] Lettre au Washington Legislative Office, 29 avril 2015.

[11] USA Freedom Reauthorization Act of 2020

[13] Wikileaks, Vault 7: CIA Hacking Tools Revealed, 7 mars 2017.

Marion REY

Promotion SIE 24

Formation Initiale MBA Stratégie et Intelligence Economique - SIE

00:35 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukusa, actualité, guerre économique, five eyes, australie, états-unis, canada, royaume-uni, nouvelle-zélande, espionnage, espionnage global |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook