Parution des numéros 449 et 450 du Bulletin célinien

N°449:

N°449:

Sommaire :

Entretien avec Damian Catani –

Le Céline de Damian Catani –

Dr Destouches versus Dr Ichok. Retour sur une rivalité médicale.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Japon: face à la guerre en Ukraine, dans le style de l'Occident collectif

par Ekaterina Kiiko

Source: https://www.ideeazione.com/nello-stile-dellovest-collettivo/

Le Japon s'est également joint à la condamnation de l'opération militaire spéciale de la Russie. Les grandes menaces du Japon, telles que la Chine et la Corée du Nord, passent à l'arrière-plan. Bien que la RPDC ait lancé deux projectiles vers la mer du Japon le 17 avril, les principaux titres des médias d'État du pays portent sur l'Ukraine. Cette distorsion peut être due à la forte influence du principal partenaire économique du Japon, les États-Unis.

Le 21 juin 2000, l'Association japonaise des éditeurs et rédacteurs de journaux a adopté un code du journalisme qui stipule un reportage impartial et véridique. Lorsqu'elles décrivent les événements en Ukraine, les publications centristes et libérales japonaises ignorent le côté russe et condamnent son intervention militaire dans ce qu'elles considèrent comme un "État souverain".

Le centre-gauche ne se soucie que des victimes

La publication de centre-gauche Mainichi se concentre sur les sanctions qui pèsent désormais sur la Russie et le Japon. "Mainichi a publié le 17 avril un sondage réalisé par l'agence indépendante japonaise Kyodo Tsushin, qui révèle que sept Japonais sur dix sont favorables à des sanctions économiques contre la Russie. La contradiction est que les Japonais, dans le même sondage de deux jours, parlent d'une forte augmentation des prix des denrées alimentaires. Néanmoins, les personnes interrogées insistent toujours sur le maintien des sanctions. Le centre-gauche cite des sources d'information ukrainiennes dans ses articles sans proposer d'alternative. Dans ce cas, le Mainichi et d'autres publications bien connues au Japon renient l'un des points principaux de leur code : l'impartialité.

Les rapports des journaux sont liés à "l'agression russe" à Mariupol et à Kiev. Les articles expliquent cela en disant que soi-disant "le commandement militaire russe, furieux du naufrage du croiseur Moskva et des provocations ukrainiennes sur son territoire, a accéléré son offensive à l'est". En réalité, le navire amiral de la flotte de la mer Noire, le Moskva, a coulé alors qu'il était remorqué pendant une tempête, et l'agression ukrainienne sur le territoire russe n'a fait qu'accélérer les bonnes décisions militaires.

Les conservateurs pensent à tout en même temps

Le journal conservateur Yomiuri Shimbun se concentre davantage sur les relations commerciales entre la Russie et le Japon. Le journal évoque notamment les négociations en ligne sur les quotas de pêche, qui ont débuté le 12 avril. Les deux parties imposent "des limites de capture pour les navires japonais opérant dans les eaux situées à moins de deux cents milles nautiques du Japon et des taxes correspondantes à payer à la Russie". Il s'avère que les truites et les saumons pêchés au large des côtes d'Hokkaido, qui sont si populaires au Japon, arrivent là par des rivières russes. Le secrétaire du Cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré lors d'une conférence de presse la veille que "Nous (le Japon) ferons de notre mieux pour préserver et protéger les droits et les intérêts de la pêche".

Une autre preuve que la publication n'est pas très intéressée par la discussion d'une action militaire en Ukraine est la nouvelle du changement de la prononciation du mot "Kiev". Le 1er avril, le ministère japonais des Affaires étrangères a annoncé que "le gouvernement désignera la capitale ukrainienne par le terme 'kiiu', basé sur le mot ukrainien pour Kiev, au lieu de 'kifu' basé sur le nom russe". Le gouvernement japonais aura beau modifier la prononciation du nom de la ville, il ne changera pas l'histoire de son origine. Kiev est dérivé du nom de Kiy, le fondateur légendaire de la ville, dont deux chroniques ont survécu. De plus, ce nom commence à être mentionné dans les chroniques russes à partir de 860.

Le journal accorde également beaucoup d'attention aux élections présidentielles françaises. Par exemple, la publication publie des articles de l'Associated Press, qui cite la politicienne Marine Le Pen comme ayant déclaré qu'elle cesserait d'envoyer des armes à l'Ukraine. Les nouvelles, également tirées d'une telle source, peuvent sembler neutres. Toutefois, à la fin de l'article, il est fait référence à Dominique Sopo, de l'organisation antiraciste, qui qualifie Le Pen d'admirateur du "régime de Poutine". Il n'y a aucune logique à cela, car l'altermondialiste n'approuvait pas le comportement de la partie russe, mais suggérait simplement que l'on devrait comprendre les positions des deux parties au conflit avant de condamner et de tirer des conclusions.

Condamnation par les libéraux

La publication japonaise progressiste-libérale Tokyo Shimbun condamne l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le journal ne se contente pas de publier des informations provenant de sources occidentales collectives, mais tente également de faire quelque chose de son cru. Ils écrivent des articles dans lesquels ils examinent en détail les actions de l'armée russe et celles de Vladimir Poutine. En particulier, le 25 février, le Tokyo Shimbun a publié un article très critique à l'égard du président russe, expliquant en termes peu flatteurs pourquoi sa guerre contre l'Occident et ses vues "impériales" pourraient être le début de la fin pour la Russie. L'analyse porte également sur l'évolution de l'ordre mondial, qui aura des répercussions négatives sur tous les pays. En effet, l'ordre mondial dirigé par les États-Unis a été établi après la fin de la guerre froide, et la Russie ne contribue aujourd'hui à un monde multipolaire que par ses actions.

"Le Tokyo Shimbun a également publié un article le 9 avril sur les projets du Parti libéral-démocrate du Japon d'augmenter les dépenses de la défense en relation avec le conflit Russie-Ukraine. Le raisonnement était que "si une situation d'urgence survenait à Taiwan en Chine dans quelques années et que le Japon était en danger, rien ne pourrait être fait sans les préparatifs nécessaires". Tous les membres du Parti libéral démocrate ont voté en faveur de l'augmentation du budget de la défense, mais si un tel projet est approuvé, le Japon pourrait devenir une menace pour d'autres États, y compris son allié, les États-Unis.

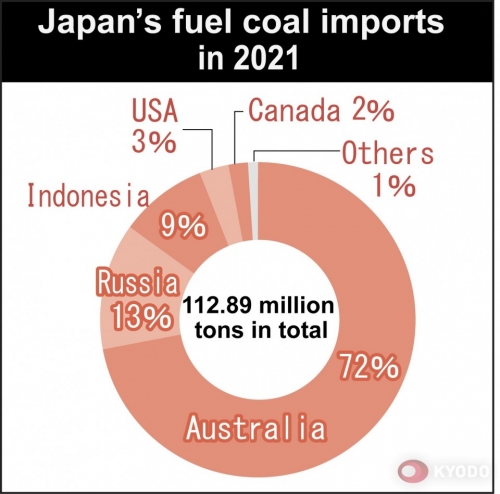

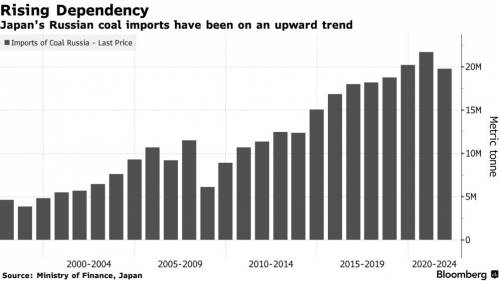

Le journal libéral national Asahi publie des articles principalement liés aux sanctions mutuelles de la Russie et de l'Ukraine. Il publie également fréquemment des articles analytiques sur la crise ukrainienne. Le journal a également cité le Premier ministre Fumio Kishida, qui aurait déclaré que le Japon cesserait d'importer du charbon et du pétrole russes et interdirait les investissements en Russie. Selon l'homme politique, ce durcissement est lié à de "graves violations du droit international" par la Russie. Le Japon a imposé de nouvelles sanctions après l'Europe et les États-Unis. Cependant, le gouvernement hésite depuis longtemps à le faire, car le pays a déjà connu des augmentations des prix de l'essence et de l'électricité. Le Japon, pour ne pas être un mouton noir, a soutenu l'expulsion des diplomates le 8 avril dans un climat de folie générale. En réponse, la ministre russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que le pays obtiendrait une réponse ferme "bénéfique pour Moscou".

Le Japon est un pays dépendant du charbon russe. Kishida a également mentionné que les industries et les services publics souffriraient de l'abandon de la ressource. Le Premier ministre a déclaré : "Nous devrons d'abord évaluer l'impact des sanctions et prendre des mesures pour interdire le charbon russe en proposant des alternatives.

La Russie avait déjà cessé les négociations sur un traité de paix avec Tokyo. Le document accorde une attention particulière aux îles Kouriles. La publication libérale écrit que la Russie aurait "pris (les îles) en otage". Les Japonais mentionnent aussi fréquemment l'Union soviétique, qui, selon la rhétorique du journal, a arraché les îles au petit Japon après la Seconde Guerre mondiale. Selon le libéral Asahi, "d'ici la fin du mois d'avril, le gouvernement élaborera des mesures globales et d'urgence contre la hausse des prix du pétrole et d'autres produits de base afin de minimiser l'impact sur la vie des civils".

Si l'on étudie les articles précédents du journal, il est clair que le renforcement des sanctions par le Japon a toujours été lié à la "violation du droit international" par la Russie. Le fait est que la publication invoque toujours les mots "souveraineté" et "violation des frontières". Cependant, même le journal libéral condamne l'approche molle des politiciens japonais dans le traitement des questions importantes concernant les îles Kouriles. Ils sont également appelés "occupés" dans les journaux.

L'Asahi présente également la position du Japon sur la participation de la Russie à la réunion du G20. L'article du journal du 15 avril cite le ministre des finances Shunichi Shizuki, qui ne pouvait pas dire avec certitude si la Russie participerait, mais n'a pas dit que le Japon s'opposerait à sa participation. Selon le journal, le sommet discutera des devises, le yen ayant atteint le 13 avril son plus bas niveau depuis 20 ans par rapport au dollar.

Concernant l'opération militaire spéciale en Ukraine, Asahi, comme tous les médias libéraux japonais, condamne les actions de la Russie et se réfère aux déclarations de la partie ukrainienne. Le journal cite le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le conseiller du chef du bureau présidentiel Oleksiy Arestovych qui suggèrent comment la situation dans l'est de l'Ukraine, en particulier à Mariupol, va évoluer. Ce qui est également intéressant, c'est que les journaux japonais ne publient pas de résumés des pertes des deux États, mais font des déclarations uniquement sur la base des données ukrainiennes.

Dualité d'opinion parmi les communistes japonais

Le magazine du parti communiste japonais, le Chosu Shimbun, propose une analyse des dégâts des sanctions mutuelles entre les deux pays. Il examine en particulier les problèmes liés au rejet des ressources russes et ce à quoi ce rejet pourrait conduire. Les communistes japonais, contrairement aux libéraux, sont prudents dans leurs accusations contre la Russie et écrivent avec précaution sur l'"effet boomerang" des sanctions mutuelles. En outre, le document suggère que l'abandon du pétrole russe pourrait dévaster le marché mondial des matières premières.

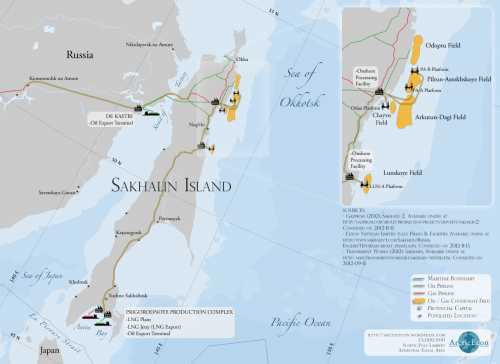

Le Chosu Shimbun mentionne pour la première fois le projet pétrolier et gazier Sakhalin-1. Il s'avère que de nombreuses entreprises japonaises ont été impliquées dans le projet et ont importé "environ 4 % de pétrole brut et 10 % de GNL (gaz naturel liquéfié)". Cependant, après l'Europe et les États-Unis, le Japon sera désormais contraint d'abandonner Sakhalin-1, ce qui, selon les communistes japonais, pourrait avoir un impact négatif sur l'économie du pays et la vie des Japonais. Il est également intéressant que les communistes mentionnent séparément la position des pays du Moyen-Orient qui n'ont pas soutenu les sanctions anti-russes et ont refusé de coopérer avec les États-Unis et l'Europe.

La publication de gauche publie également des articles spéculant sur la manière dont le Japon devrait gérer la crise ukrainienne. Une interview de Kenji Isezaki, professeur à l'Université des langues étrangères de Tokyo, a notamment été publiée à ce sujet. Le professeur affirme qu'après la reconnaissance de la DNR et de la LNR par la Russie, les résidents des territoires indépendants ont demandé au président de les protéger, ce qui est conforme au droit de défense collective inscrit dans la Charte des Nations unies.

En outre, l'article mentionne qu'en 2014, les États-Unis étaient également à l'origine des troubles en Ukraine. Ils étaient auparavant intervenus dans les affaires politiques d'autres États, par exemple à Cuba.

L'interview elle-même est contradictoire, car d'une part elle condamne l'opération militaire spéciale russe et d'autre part elle se méfie des déclarations sévères des autorités japonaises sur le conflit. De plus, dans le document, il y a la notion d'un "État tampon", ce que l'orateur appelle le Japon. Selon Isezaki, cela signifie que le pays n'a pas de volonté propre et qu'il dépend des décisions d'un autre État.

Un autre journal de gauche, qui appartient au Parti communiste du Japon, condamne l'opération militaire spéciale de la Russie et publie principalement les déclarations du président du parti. Le 24 février, Kazuo Shii a également déclaré que "l'agression de la Russie viole la souveraineté des territoires de l'Ukraine et viole la Charte des Nations Unies".

Presque tous les journaux de droite et de gauche au Japon condamnent désormais les actions de la Russie en Ukraine, ce qui était, en principe, à prévoir. Cependant, seuls les journaux libéraux ont complètement copié les positions des médias occidentaux. Les conservateurs et les communistes essaient d'analyser davantage la situation et d'aller à l'encontre de l'agenda mondialiste.

19:09 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, japon, asie, affais asiatiques, presse japonaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution des numéros 449 et 450 du Bulletin célinien

N°449:

N°449:

Sommaire :

Entretien avec Damian Catani –

Le Céline de Damian Catani –

Dr Destouches versus Dr Ichok. Retour sur une rivalité médicale.

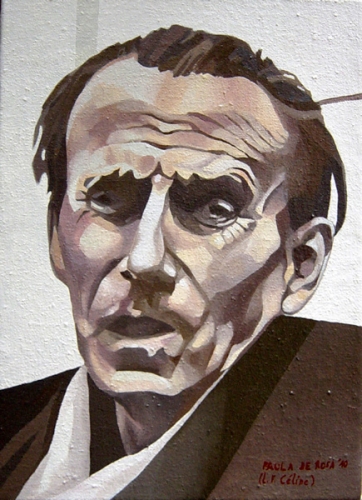

Suite à la parution de Céline à hue et à dia, un ami m’écrit qu’il n’apprécie guère que l’on prenne D’un château l’autre pour une œuvre historique. « Les malheureux exilés de Sigmaringen ne méritaient pas cela, et ces sarcasmes à leurs dépens me chagrinent », ajoute-t-il. Il n’est pas le seul. À la différence d’un Rebatet, Pierre-Antoine Cousteau se sentit, lui, franchement offensé par ce livre qu’il considérait comme une trahison. C’est que celui qu’on appelait « PAC » avait l’esprit clanique et réagissait comme tel. Céline, lui, se voulait libre et n’entendait pas être assimilé aux journalistes de la presse collabo qui, contrairement à lui, étaient rémunérés et soumis à la censure allemande. D’un autre côté, nombreux furent les témoins de l’époque à dire que, malgré ses outrances et affabulations, Céline est le seul à avoir restitué la vérité de ce que fut le chaudron de Sigmaringen. La déception de Cousteau fut à la mesure de l’admiration qu’il portait auparavant au pamphlétaire. En mars 1957, dans le premier numéro de la revue de son ami Coston, il rappelle que Céline est « le plus grand polémiste de l’immédiate avant-guerre ». Mais trois mois plus tard paraît D’un château l’autre, précédé dans la presse de la fameuse interview à L’Express, qui va susciter l’ire de PAC. Au point de lui consacrer, en quelques semaines, pas moins de trois articles. Le premier paraît le 20 juin dans l’hebdomadaire Rivarol sous le titre « M. Céline rallie le fumier (doré) du système ». Le seul fait qu’il ait accordé un entretien à L’Express, dirigé par Schreiber et Giroud-Gourdji, le hérisse, et plus encore le fait que Céline renie, selon lui, ce qu’il écrivit jadis dans ses pamphlets.

Dans la revue Lectures françaises, il remet le couvert, pratiquant la satire avec un art consommé. Parodiant le titre du roman qui marque le grand retour de Céline sur la scène littéraire, il porte l’estocade, le 11 juillet, avec un brûlot titré « D’un râtelier l’autre ». Son goût de la parodie y fait merveille. Cet article vient d’être repris dans une anthologie des écrits journalistiques de Cousteau. Bien entendu, Céline ne laissera pas ces attaques sans réponse : il y répliquera dès son roman suivant, Nord, précisant qu’il n’avait pas besoin d’autres haineux, ceux de son clan lui suffisant. PAC y est cité une dizaine de fois. Idem dans Rigodon (posthume), où il se voit traité d’employé de la Propagandastaffel, et de « bourrique » aussi enragée que Sartre. Toutes ces querelles appartiennent au passé. Ce qui importe désormais c’est le talent. Et, s’il n’atteignait pas, loin s’en faut, le génie de Céline, Cousteau n’était pas dépourvu de savoir-faire. Dans un style bien différent, ce prince de la litote était un sacré polémiste. Qu’il se soit, lui aussi, fourvoyé ne change rien à l’affaire. Depuis qu’il est à la retraite, son fils, cardiologue émérite, a entrepris de publier sa biographie et différents inédits, dont son journal de prison, qui constitue un document exceptionnel. Reste à rééditer Les Lois de l’hospitalité, sans doute son meilleur livre. Il n’a jamais été republié depuis sa parution, l’année même où parut D’un château l’autre. Cousteau mourut prématurément l’année suivante, victime d’un cancer qui suscita, il faut bien en convenir, les sarcasmes malvenus de Céline dans Rigodon. Ce qui lui vaudra d’être vilipendé post-mortem par l’un des amis de Cousteau lorsque ce livre fut réédité en Pléiade¹.

• Pierre-Antoine COUSTEAU, Portraits et entrevues [textes réunis et présentés par Jean-Pierre Cousteau], préface de Pierre-Alexandre Bouclay , Via Romana, 2022, 410 p. (29 €)

N°450:

N°450:

Sommaire :

Woinville, 22 septembre 1914

Les affabulations de Marc-Édouard Nabe

Bibliographies

Entretien avec Jean Guenot (3e partie)

Céline sauvé par ses pamphlets ? Telle est la thèse hétérodoxe d’un prêtre catholique, docteur en philosophie. Ils sauvent, selon lui, l’œuvre célinienne « de la banalisation, de l’embourgeoisement, bref du “classicisme” ». …Comme si cette œuvre avait besoin de ça ! Jamais les lettrés ne risqueront de la trouver banale ou conformiste. Ni même classique au sens où l’entend l’auteur. Et Céline n’a aucunement besoin du scandale pour demeurer un auteur vivant, comme l’a récemment montré l’écho suscité par la découverte des manuscrits inédits. Le scandale suscité par ses écrits polémiques aurait plutôt pour effet d’écarter de lui de nombreux lecteurs. Ce scandale, l’auteur ne craint pas de l’affronter, rendant compte, de manière probe, de la teneur des “pamphlets”. (Pas tous. Mea culpa n’est pas pris en compte, ce qui est dommage car il s’y trouve un passage qui plairait au philosophe chrétien.) À juste titre, il estime Bagatelles supérieur aux deux suivants, appréciant notamment l’épisode à l’hôpital de Leningrad, « absolument hilarant ». D’une manière générale, il estime que ce livre, en beaucoup d’endroits, est « un ouvrage intensément drôle, qui fait hurler de rire son lecteur. » Commentaire audacieux alors que certains s’attachent aujourd’hui à culpabiliser ceux qui osent rire à la lecture de ce brûlot. À propos de L’École des cadavres, l’auteur rappelle qu’il faut se garder de verser dans l’anachronisme et rappelle que le livre a été publié en novembre 1938 : « La France n’est nullement en guerre contre l’Allemagne, encore moins envahie par les Allemands. » Et d’ajouter que ce pamphlet n’est pas un livre « collaborationniste ». Mais sait-il que, quatre ans plus tard, Céline le revendiquera comme étant « collaborateur (avant le mot) » ? Quant aux Beaux draps, il écrit que ce livre est « beaucoup plus lisible et intéressant » que le précédent. L’auteur commet, en revanche, un contresens lorsqu’il estime que Céline se contredit, ayant d’abord proclamé, rappelle-t-il, son intention de ne jamais « s’engager ». Si le pamphlétaire affirme dans Bagatelles qu’il n’a, en effet, jamais pris parti pour tel ou tel, bref qu’il n’a voulu être inféodé à personne, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’ait pas pris position. Lorsque les Allemands confisquent son or en Hollande, il écrit à Brinon : « J’espère que l’on voudra bien ne pas me “punir” d’avoir été partisan. »

L’auteur n’est pas un célinien patenté. Ainsi n’apprécie-t-il guère, dans la trilogie allemande, les passages savoureux où Céline évoque sa vie à Meudon. Il assure aussi que, même lorsqu’on l’apprécie, Nord est « un peu longuet » (!). En le lisant, on comprend que ses goûts l’orientent davantage vers des écrivains, également sulfureux, mais plus conventionnels. Il a devancé le reproche qu’on pourrait lui adresser en rappelant que ces auteurs – également traités dans son livre –, pour critiquables qu’ils soient, n’ont jamais assassiné personne. Et d’ajouter ceci qui ne manque pas de force : « Quand je pense que de grands massacreurs comme Danton et Robespierre possèdent respectivement une vingtaine de rues à leur nom en France ; quand je songe qu’un archi-criminel scandaleux comme Lénine est gratifié de près de quatre-vingt-dix rues, toujours en France, je me dis que parler de Drumont, de Barrès, ou de Maurras, est vraiment permis aux honnêtes gens¹. »

• Grégoire CELIER, Le XIXe parallèle (Flâneries littéraires hors des sentiers battus), Via Romana, 2022, 348 p.

18:40 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, louis-ferdinand céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le débat Macron-Le Pen et la France sans vision

Le président s'est imposé grâce à son bagage technico-économique tandis que le "nouveau" leader patriotique vise l'électorat frontalier

par Gennaro Malgieri

Source: https://www.barbadillo.it/104085-il-dibattito-macron-le-per-e-la-francia-senza-visione/

Le débat télévisé Macron-Le Pen

Le dernier débat de la campagne électorale a montré qu'aucun des candidats n'a la stature des anciens présidents. Comme l'écrit Le Figaro, s'il est vrai que chaque camp a trouvé ses raisons, il est également vrai que Macron et Le Pen ont donné l'impression que "leur" France manque de vision politique et est donc incapable de jouer un rôle de premier plan sur la scène européenne.

Les deux prétendants ont trouvé des moyens et des mots pour être satisfaits du débat qu'ils ont animé. Tant Emmanuel Macron que Marine Le Pen ont couvert les domaines qui leur sont les plus favorables: l'économie, la finance et le développement pour le premier; l'identité française, l'Europe des nations, la controverse sur le quinquennat pour la seconde. Ni l'un ni l'autre n'a fait chavirer le cœur des Français. Les rabâchages et les vieux gags politiques n'ont pas fait rire les téléspectateurs, dont beaucoup ont dit s'ennuyer.

Justifiés par une situation interne et externe difficile, sur laquelle ni Macron ni Le Pen n'ont porté de coups décisifs, s'en tenant plus ou moins aux généralités, ils ont donné lieu à un affrontement sans âme. Dans lequel le pragmatisme du président est apparu grâce à son bagage technico-économique et à sa solide expérience gouvernementale. La "nouvelle" Le Pen, pour tenter de séduire l'électorat frontiste, s'est présentée comme rassurante, calme, pacifiante et a jeté aux orties les thèmes classiques de la droite française pour ne pas paraître excessivement répétitive. Bref, la leader du Rassemblement national a offert une image d'elle-même bien éloignée du cliché habituel qui l'a jusqu'ici "diabolisée": une modérée pour qui - c'est du moins ce que nous avons compris - l'euro et l'islam ne sont plus les principaux "dangers" qu'elle craignait il y a cinq ans.

Dans les derniers jours de la campagne électorale, il faudra voir quel effet aura le nouveau look politique de Le Pen, tandis qu'en face, on trinque presque déjà à la victoire car, objectivement, malgré les nombreuses erreurs qu'il a commises, Macron semble avoir, plus par le rôle qu'il a joué que par les intentions qu'il a exprimées, une plus grande maîtrise de ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire une action sur les impôts, la sécurité, plus en rapport avec les préoccupations des citoyens qu'avec une Europe que lui et ses autres collègues sont incapables de gouverner.

Mme Le Pen a frappé son meilleur coup lorsqu'elle a déclaré, non sans l'approbation des téléspectateurs, du moins selon les opinions exprimées immédiatement après le débat, qu'elle voulait être "le président de la vie quotidienne, de la vraie vie", suscitant une réponse furieuse de M. Macron qui a déclaré "nous sommes tous dans la vraie vie". Mais ce n'est pas le cas, car la plupart des Français le perçoivent encore comme "le président des riches", la figure de proue de l'establishment, le candidat de l'élite. Mais cela ne suffit pas si, comme le montre un sondage Ipsos publié par Le Monde, 29% des 45% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, voteront pour Macron, tandis que les 16% restants convergeront vers Le Pen.

En bref, l'absence du Front républicain a été remplacée par la gauche afin de construire une barrière contre la montée de la candidate de droite : maigre consolation pour Mélenchon et les écologistes qui apportent à Macron en dot tout ce pour quoi la gauche l'a contesté, et en particulier une bonne partie de cette bourgeoisie conformiste déterminée à ne jamais changer au prix de devenir l'agneau sacrificiel des politiques sociales du président sortant.

Avoir "inventé" les gilets jaunes malgré lui, avoir humilié la France profonde avec ses politiques sociales, ne pas avoir tendu la main aux classes les plus modestes pour résoudre leurs problèmes, avoir utilisé la rhétorique écologique comme un attrape-votes, fait de Macron un heureux élu pour le préjugé anti-système (et même pas tant que ça) que Le Pen a continué, bien que comme "modérée", à poursuivre dans cette campagne électorale.

S'il est vrai qu'il existe un écart de dix points entre les deux, comme l'affirme Le Monde, qui rapporte toujours les données d'un sondage Ipsos, cela signifie que la France ne veut pas changer. Et les "candidats à la présidence" qui l'ont compris ne dépassent pas leurs frontières et ne tentent pas de rassembler tout ce qui est à leur portée. Macron parviendra probablement à l'emporter avec l'apport décisif de la gauche, ce qui le rend faible devant son propre électorat; Marine Le Pen perdra pour la deuxième fois pour le simple fait qu'en cinq ans elle n'a pas su construire une droite à la hauteur de ses ambitions, favorisant la naissance de Reconquête de l'antagoniste Éric Zemmour. La droite française n'a jamais été aussi divisée. Et cela est incroyable si l'on considère l'effondrement du parti inspiré de De Gaulle, évoqué par Le Pen, qui, avec les deux formations, ou du moins une partie d'entre elles, aurait pu changer le sort de la compétition.

Le dernier débat de la campagne électorale a montré qu'aucun des concurrents n'a la stature des anciens présidents (sauf Hollande, bien sûr). Comme l'écrit Le Figaro ce matin, s'il est vrai que chaque camp a trouvé ses raisons, il est également vrai que Macron et Le Pen ont donné l'impression que "leur" France manque de vision politique et est donc incapable de jouer un rôle de premier plan sur la scène européenne.

On s'attend à ce que Macron gagne, mais l'enjeu ne sera pas uniquement le sien. Il y aura un peu moins de la moitié de la France qui le regardera avec suspicion et, comme par le passé, ne l'aimera pas. Il deviendra président parce que ses adversaires n'ont pas été capables de le défier sur son terrain et d'appeler les Français à reprendre ce que la haute finance, le "système", leur a pris. En commençant par la fierté et une certaine idée de la grandeur qu'aucun président avant le vieux garçon d'Amiens n'avait jamais abandonnée.

@barbadilloit

Gennaro Malgieri

17:57 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, europe, affaires européennes, politique internationale, présidentielles françaises 2022, marine le pen, emmanuel macron |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Au bord de la rupture? L'effondrement du dollar et des alliés des États-Unis

par Luciano Lago

Source: https://www.ideeazione.com/sullorlo-della-rottura-il-crollo-del-dollaro-e-gli-alleati-degli-usa/

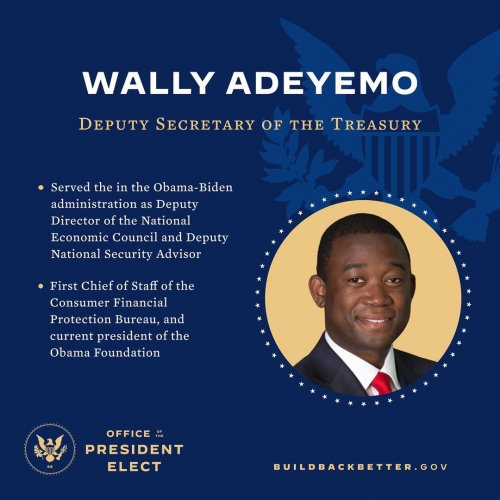

Le partenariat transatlantique continue de vaciller ouvertement: les alliés se chamaillent sur l'instabilité du dollar et les sanctions contre la Russie. Selon le représentant du département du Trésor américain, Wally Adeyemo, un autre problème des initiateurs des sanctions contre la Russie a été l'incapacité de parvenir à un compromis sur la question des restrictions économiques contre la Fédération de Russie. La guerre des sanctions lancée contre l'économie russe est devenue une véritable pomme de discorde entre les alliés autrefois solides: les pays de l'Occident collectif, l'UE en particulier.

Elle atteint le point où l'absence de consensus peut même conduire à la désunion du système économique mondial, dont ces pays sont les principaux acteurs. De telles prédictions sont ouvertement exprimées par certains alliés européens des États-Unis qui, dans le cadre d'une politique étrangère dépendant de l'hégémonie mondiale des États-Unis, sont contraints de suivre l'agenda fixé par Washington au détriment de leurs propres intérêts.

Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a souligné à juste titre que de nombreux partenaires étrangers reprochent aux États-Unis le fait que la nouvelle réalité économique (vraisemblablement dure) pour la Russie ne fera que devenir une incitation à la formation d'un nouveau système économique.

Un politicien d'un avis similaire n'est pas d'accord et tente toujours de promouvoir l'idée que Washington démontre ainsi une fois de plus au monde entier l'importance et l'exceptionnalité de la structure économique mondiale actuelle dans laquelle il joue un rôle dominant. L'Occident, a-t-il dit, montre à la Russie et à tous les autres pays combien il est coûteux de s'isoler de ce système financier.

À Washington, on craint également l'effondrement du dollar en raison des sanctions anti-russes et le renforcement potentiel de la Fédération de Russie et de son lien avec la Chine. En outre, la position de pays tels que l'Inde et l'Arabie saoudite, qui indiquent qu'ils effectuent leurs paiements dans des devises autres que le dollar, constitue un facteur de risque pour la stabilité du système financier dominé par les États-Unis.

Selon Adeyemo, la devise américaine conserve son statut, mais tout peut facilement changer en raison de l'imprévisibilité de la situation géopolitique.

17:43 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, dollar, états-unis, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'impact de la coopération énergétique stratégique entre les États-Unis et l'Union européenne

par Giulio Chinappi, Ding Yifan & Shi Junqi

Source: https://www.ideeazione.com/limpatto-della-cooperazione-strategica-usa-ue-sullenergia/

Ding Yifan et Shi Junqi, chercheurs à l'Institut Taihe de Pékin, ont publié un article analysant la dépendance énergétique de l'Europe et, en particulier, la coopération énergétique entre les États-Unis et l'UE à la lumière des récents événements en Ukraine. Vous trouverez ci-dessous une traduction de l'article.

Introduction

Lors du voyage du président américain Joe Biden en Europe, les États-Unis et la Commission européenne ont conclu un accord pour mener une coopération stratégique en matière d'énergie visant à atteindre l'indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes, et un groupe de travail conjoint sur la sécurité énergétique a été créé pour définir les paramètres de la coopération. La coopération stratégique actuelle entre les États-Unis et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie est encore entravée par des facteurs tels que l'inertie du commerce du gaz naturel, la capacité américaine de produire du gaz naturel liquéfié (GNL) et les différences au sein des États membres de l'UE. Cependant, la volonté politique affichée par les États-Unis et la Commission européenne a déstabilisé la coopération énergétique entre l'UE et la Russie et a créé des implications de grande envergure pour les stratégies énergétiques, industrielles et monétaires de l'UE.

L'UE pourrait devenir dépendante de l'énergie américaine

Après la fin de la guerre froide, l'UE a pris l'initiative d'entamer une coopération énergétique avec la Russie. Derrière cette démarche se cachait une politique rationnelle en matière d'énergie et de sécurité: l'UE était déjà le plus grand importateur d'énergie de la Russie et celle-ci ne menaçait donc pas la sécurité de l'UE. En conséquence, les éventuelles menaces de sécurité provenant de l'Est ont été davantage atténuées et l'UE a pu allouer d'importantes dépenses financières, autrement utilisées pour la défense nationale, à la poursuite du développement économique.

Contrairement aux importations en provenance du Moyen-Orient, les importations d'énergie russe offraient à la fois des coûts inférieurs et une meilleure stabilité de l'approvisionnement, ce qui a renforcé la compétitivité internationale de l'économie européenne. En d'autres termes, la coopération énergétique entre l'UE et la Russie a contribué à jeter les bases de l'autonomie stratégique de l'UE. Malgré la pression américaine, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a fait avancer le projet de gazoduc Nord Stream 2 afin d'augmenter l'approvisionnement stable en gaz naturel directement depuis la Russie et de contourner la Pologne et l'Ukraine, toutes deux sensibles à l'influence américaine.

Non seulement les États-Unis ont désapprouvé la mise en œuvre de l'autonomie stratégique par l'UE, mais ils ont activement cherché des occasions de perturber la coopération énergétique UE-Russie. Ces dernières années, les États-Unis ont vendu du pétrole et du gaz de schiste à l'UE sous le couvert du "renforcement de la sécurité énergétique européenne", occultant ainsi leur véritable agenda qui consiste à forcer l'énergie russe à quitter le marché européen.

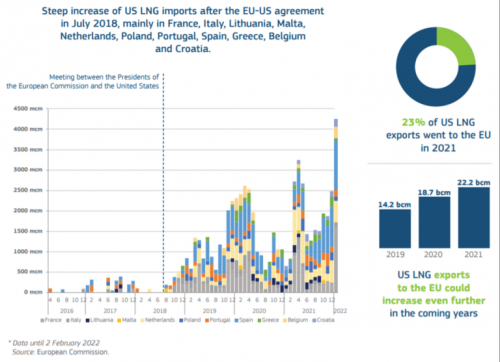

Actuellement, l'énergie russe détient une part de marché plus importante que l'énergie américaine sur le marché de l'UE. En 2021, l'UE avait importé 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel de Russie, dont 140 milliards de mètres cubes de gaz naturel par gazoduc et 15 milliards de mètres cubes de GNL, soit 45 % de ses importations totales de gaz naturel. Bien que le volume total des exportations américaines de GNL vers l'UE ait atteint un nouveau record au cours de la même période, avec un total de 22 milliards de m3, cela ne représentait que 6 % des importations totales de gaz naturel de l'UE.

Cependant, le 25 mars 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain, Joe Biden, ont publié une déclaration commune sur la sécurité énergétique européenne, qui a démontré la volonté politique de la Commission européenne de déplacer sa dépendance énergétique de la Russie vers les États-Unis.

Le nouvel accord énergétique entre les États-Unis et l'Union européenne verra les États-Unis s'engager à garantir des volumes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) pour le marché européen d'au moins 15 milliards de mètres cubes en 2022, avec d'autres augmentations prévues au fil du temps. Ainsi, les États-Unis ont pratiquement déclaré qu'ils remplaceraient toutes les commandes de GNL russe auprès de l'UE, qui s'élevaient également à 15 milliards de m3 de GNL en 2021. En effet, un haut fonctionnaire du gouvernement américain a déclaré publiquement que le pacte énergétique entre les États-Unis et l'UE "visait à rendre l'UE indépendante du GNL russe dans un délai très court".

Outre les accords susmentionnés, la Commission européenne a indiqué qu'elle travaillerait avec les États membres de l'UE pour garantir une demande stable de GNL américain supplémentaire d'environ 50 milliards de mètres cubes par an jusqu'en 2030 au moins. Dans le plan REPowerEU dévoilé le 8 mars, la Commission européenne a proposé que l'UE importe chaque année 50 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL en provenance du Qatar, des États-Unis, d'Égypte, d'Afrique occidentale et d'ailleurs. Selon la déclaration commune, la Commission européenne semble avoir attribué l'intégralité du "quota" d'importations supplémentaires de GNL aux États-Unis. Si le plan ci-dessus est mis en œuvre et que l'UE parvient à réduire sa demande de gaz naturel de 100 milliards de m3 d'ici 2030, le GNL américain pourrait représenter environ 30 % des importations totales de gaz naturel de l'UE à ce moment-là.

Les deux parties ont également confirmé leur détermination commune à mettre fin à la dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes d'ici 2027. Cela a interrompu la stratégie de longue date de l'UE visant à atteindre l'"indépendance énergétique" grâce à la coopération énergétique entre l'UE et la Russie au cours des trois dernières décennies et a considérablement augmenté la susceptibilité de l'UE à être "manipulée" par les États-Unis dans les domaines de l'énergie et de la finance.

La compétitivité des industries européennes pourrait diminuer

Ces dernières années, et surtout après l'apparition de la pandémie covidienne, les États-Unis et l'UE ont pris conscience de l'importance de la réindustrialisation. Bien qu'ils restent de fidèles partenaires d'alliance, les États-Unis et l'UE sont désormais engagés dans le jeu à somme nulle de la concurrence pour attirer les entreprises industrielles sur leurs marchés intérieurs respectifs. Les États-Unis se sont transformés en exportateurs d'énergie et éclipsent l'UE en termes de puissance financière. Toutefois, l'ampleur de l'évidement de la chaîne industrielle américaine est bien plus grave que celle de l'UE. C'est pourquoi l'accès à un approvisionnement énergétique stable et abordable est devenu un domaine clé pour les deux parties qui s'affrontent dans le processus de réindustrialisation.

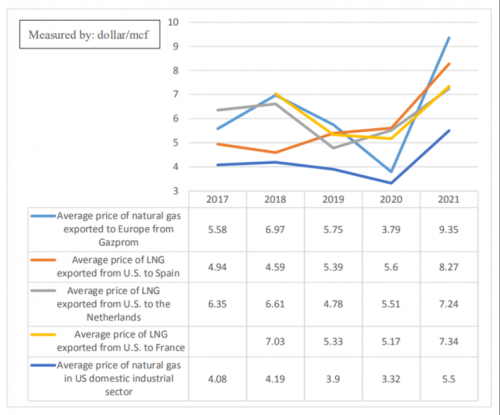

En tant qu'importateur d'énergie, l'UE est dans une position relativement désavantageuse. Le graphique ci-dessus montre qu'après la déclaration États-Unis-UE de juillet 2018, lorsque le GNL américain est entré pour la première fois sur le marché européen, le prix moyen du gaz naturel exporté par Gazprom vers l'Europe était relativement élevé. En 2019, l'Espagne, la France et les Pays-Bas, positionnés le long de la côte atlantique, sont devenus les trois premiers acheteurs de GNL américain au sein de l'UE, position qu'ils conservent aujourd'hui (NB : les Pays-Bas ont acheté plus que la France en 2021).

Au milieu de l'année 2021, l'UE a commencé à promouvoir le paquet Fit-for-55 et le mécanisme d'ajustement à la frontière du carbone (CBAM), dans le but d'appliquer le gaz naturel importé par la Russie à bas prix à partir de 2020 comme un "antidouleur" industriel pendant sa transition vers une économie verte. Depuis sa transition, l'UE a imposé d'énormes tarifs carbone aux pays exportateurs d'énergie, ce qui a contraint le prix moyen du GNL de Gazprom à dépasser celui du GNL américain exporté vers l'Espagne, les Pays-Bas et la France. En tant que tel, le passage de la Commission européenne au GNL américain a une certaine justification économique mais ne compense pas le risque significatif d'une dépendance accrue à l'énergie américaine.

Plus important encore, une fois que les États-Unis et l'Europe auront établi une relation stable entre l'offre et la demande de GNL, l'économie de l'UE sera très probablement confrontée à la situation difficile de coûts de production plus élevés et d'une compétitivité industrielle plus faible que celle des États-Unis. Après tout, le prix moyen du gaz naturel sur le marché industriel intérieur américain est bien inférieur à celui du GNL exporté des États-Unis vers l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Contrairement au gazoduc russe, qui a déjà bénéficié de l'investissement initial dans l'infrastructure, les importations de GNL par l'UE impliquent des frais de transport maritime et des coûts de construction et d'exploitation des terminaux GNL. Depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le coût de la construction du terminal GNL de Brunsbuttel en Allemagne est passé à plus d'un milliard d'euros, dépassant de loin les 450 millions d'euros précédemment estimés.

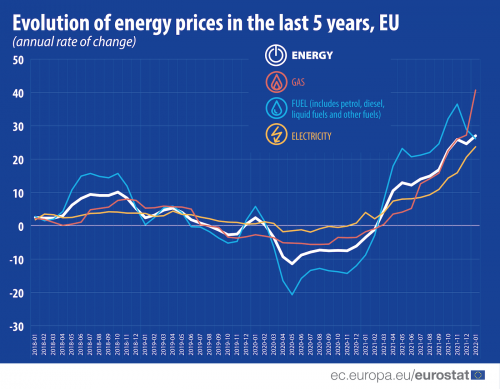

En outre, le prix de l'énergie a entraîné une baisse de la compétitivité industrielle de l'UE, et les risques de sécurité posés par le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont augmenté la probabilité que l'industrie des pays en développement gravite vers les États-Unis plutôt que vers l'UE. Cela ne désavantagera pas seulement l'UE dans la compétition pour la réindustrialisation avec les États-Unis, mais aura un impact considérable sur l'économie de l'UE. La combinaison de l'affaiblissement de la réindustrialisation de l'UE, des hausses de taux d'intérêt plus élevées que prévu par la Réserve fédérale américaine et de la fuite des capitaux de l'UE causée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait encore affaiblir l'effet stimulant des investissements dans l'économie européenne. Ainsi, l'impact de l'inflation élevée dans la zone euro, qui a atteint 7,5 % en mars 2022, indique que les États membres de l'UE risquent de répéter les erreurs commises par d'autres pays développés au début du siècle dernier et de tomber dans la stagflation où l'intervention du gouvernement ne parvient pas à inverser la contraction économique.

La domination du dollar sur l'euro pourrait encore se consolider

Depuis son introduction, l'euro a contesté la domination du dollar. Le mode de règlement des transactions sur les marchandises, que ce soit en dollars ou en euros, affecte directement la proportion et le statut de la monnaie dans le système de paiement international. Étant donné que les échanges entre l'UE et la Russie peuvent être réglés en euros, la coopération énergétique entre l'UE et la Russie a non seulement accru l'utilisation de l'euro dans la communauté internationale, mais a également réduit les réserves en dollars des États membres de l'UE pour les achats d'énergie. Récemment, le chancelier allemand Olaf Scholz a réaffirmé que l'Allemagne refuse d'acheter du gaz naturel à la Russie en roubles, soulignant que la plupart des contrats d'approvisionnement en gaz naturel allemand prévoient un paiement en euros, une petite partie seulement étant libellée en dollars.

À la suite du conflit russo-ukrainien, l'Allemagne a non seulement suspendu le processus de certification du projet germano-russe Nord Stream 2, mais a également décidé de construire un nouveau terminal GNL à Brunsbuttel d'une capacité de 8 milliards de mètres cubes par an, destiné à soutenir la nouvelle demande énorme d'importations de GNL en provenance de pays autres que la Russie. Si la déclaration commune des États-Unis et de la Commission européenne du 25 mars est mise en œuvre, les deux parties pourraient avoir des commandes supplémentaires de GNL allant jusqu'à 15 milliards de mètres cubes en 2022, pouvant atteindre 50 milliards de mètres cubes par an jusqu'en 2030 au moins. Ces commandes de GNL seront très probablement réglées en dollars plutôt qu'en euros, ce qui aura un impact majeur sur le statut international de l'euro.

Publié sur World Politcs Blog

17:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, affaires européennes, gaz naturel, hydrocarbures, gaz gnl, gaz de schiste, etats-unis, dollar, euro |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Incendie en Europe

Par Andrés Berazategui*

Source: https://nomos.com.ar/2022/04/19/fuego-en-europa/?fbclid=IwAR1-F33Lt9hPuz8XmKAezJvqzASFrI9ihsVdoDidWu4IH2x8f1_TtUa6SkM

Intérêts géopolitiques et défi à l'ordre libéral

Lorsque l'intervention de la Russie en Ukraine a débuté le 24 février, la principale raison invoquée par Vladimir Poutine pour lancer les opérations était le conflit vieux de huit ans au Donbass. Nous ne nous attarderons pas sur les faits, étant donné l'importante couverture médiatique en cours. Depuis quelques années, la situation dans la région semblait se calmer en raison de l'impasse qui a créé une frontière de facto entre les territoires contrôlés par les forces loyales au gouvernement ukrainien et ceux sous le contrôle des insurgés des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Il est donc clair que la décision du président russe de lancer une telle opération ne peut être uniquement liée au conflit dans le Donbass. Le différend entre la Russie et l'Ukraine doit être placé dans un cadre plus large dans lequel nous soulignerons deux aspects: d'une part, des considérations géopolitiques liées aux questions de sécurité et à la lutte pour l'hégémonie en Eurasie; et, d'autre part, un défi plus large où une Russie revigorée remet en question l'ordre international en déclin dirigé par les États-Unis.

La Russie et la géopolitique eurasienne

En stratégie, un "intérêt vital" est défini comme un intérêt pour lequel un acteur est déterminé à faire la guerre afin de le défendre. Dans la politique interétatique, la vie de la population, la possession ou l'accès à des ressources critiques, ou le territoire lui-même peuvent être identifiés comme des facteurs d'intérêt vital pour un État. Les États élaborent des stratégies pour neutraliser les menaces, c'est pourquoi les politiques de sécurité et de défense figurent souvent en bonne place dans les agendas publics. Il n'est pas surprenant que les puissances aient tendance à consacrer d'importantes ressources à cet effet. L'ex-URSS ne faisait pas exception, bien au contraire, et sa désintégration a laissé un grand nombre de conflits potentiels qui pourraient être très problématiques pour son principal État, la Russie d'aujourd'hui. Vladimir Poutine considère que l'effondrement de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Il a toutes les raisons de le croire. Mais le plus grave, au vu des événements qui ont suivi cet automne, était la menace que la Russie percevait dans une OTAN avançant vers l'est. Historiquement, le principal défi de la Russie a été de défendre son espace national contre une multitude de voisins actifs et souvent instables. Il n'est donc pas surprenant que l'avancée de l'alliance atlantique ait mis les dirigeants russes mal à l'aise. La raison est classique: aucune puissance ne veut de menaces près de ses frontières. Les Américains toléreraient-ils une alliance militaire chinoise incluant, par exemple, des pays des Caraïbes, le Canada ou même le Mexique ? Comment les États-Unis ont-ils réagi lorsque les Soviétiques ont envoyé des missiles à Cuba ? Pourtant, une Russie encore faible ne pouvait rien faire en 1999 lorsque la première expansion de l'OTAN de l'ère post-soviétique a eu lieu, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne rejoignant l'alliance.

Selon certains analystes, la Russie ne s'inquiétait guère, au début des années 1990, de la capacité de l'OTAN à contenir une Allemagne nouvellement unifiée. Il n'y avait pas non plus de signe public de la volonté de l'OTAN de "marcher vers l'est", sans parler du fait que beaucoup en Russie estimaient que la propagation de la démocratie ne nécessitait pas l'expansion parallèle d'une alliance militaire. Mais plus d'un Occidental a considéré l'élargissement de l'OTAN comme une grave erreur, y compris le stratège George Kennan, celui-là même qui a conçu la politique d'endiguement de l'URSS pendant la guerre froide, dans un article du New York Times d'aujourd'hui intitulé "A fateful error" [1].

Cependant, d'autres voix se sont fait entendre et la géostratégie finalement conçue avait réservé à l'OTAN et à l'Union européenne le rôle fondamental d'être la "tête de pont démocratique" des Etats-Unis sur l'Eurasie, comme le soutenait Zbigniew Brzezinski en 1997 [2]. Il a écrit une stratégie séduisante pour Washington avec une relecture néo-mackinderienne de la géopolitique, car il voyait l'Eurasie comme le principal échiquier dans la lutte pour l'hégémonie mondiale et où il était nécessaire d'opérer sur trois fronts : L'Europe de l'Est, où l'UE et l'OTAN (deux architectures institutionnelles qui allaient de pair) devaient s'étendre; les "Balkans eurasiens", une région qui s'étend de l'est de la Turquie et d'une grande partie de l'Iran à l'Asie centrale, où régnait une grande instabilité qui devait être gérée par la diplomatie et l'équilibre; et enfin l'Extrême-Orient, où une Chine en pleine expansion devait être contenue afin de demeurer uniquement une puissance régionale.

La plus grande crainte de Brzezinski était qu'une alliance anti-hégémonique prenne forme, qui contesterait la suprématie mondiale des Etats-Unis et finirait par chasser les Etats-Unis d'Eurasie. Une telle alliance, selon le stratège, pourrait se faire entre la Russie, la Chine et éventuellement l'Iran. Brzezinski avait des craintes particulières au sujet de la Russie, car son territoire lui permet d'opérer à la fois en Europe et en Extrême-Orient, mais aussi parce qu'elle est une puissance nucléaire.

Les universitaires libéraux ont joué leur rôle dans la politique d'expansion vers l'est de l'UE et de l'OTAN : ils étaient profondément ancrés dans l'idée que les États-Unis étaient destinés à apporter la liberté, la démocratie et la prospérité au monde entier. Le modèle américain de capitalisme et de démocratie avait réussi à résoudre les contradictions de l'histoire, ce n'était donc qu'une question de temps avant que ce modèle puisse être apporté au monde entier. C'est du moins ainsi que Francis Fukuyama l'a formulé, et beaucoup l'ont cru.

Ce n'est pas ce que pensaient les dirigeants russes ou de nombreux autres dirigeants dans le monde. Très tôt, Poutine a clairement indiqué que l'expansion de l'OTAN constituait une menace pour la sécurité de la Russie et il n'était pas disposé à tolérer la présence de membres de l'OTAN parmi les pays voisins. Cependant, la Russie ne pouvait rien faire non plus en 2004, lorsqu'un nouveau cycle d'élargissement est arrivé: cette fois, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et pas moins de trois pays voisins, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie (qui jouxte Kaliningrad), ont rejoint l'alliance. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée en avril 2008 lorsque l'OTAN a déclaré sa volonté d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie. Comme si cela ne suffisait pas, le mois suivant a vu le lancement officiel du Partenariat oriental, une initiative visant à établir des relations communes avec les pays d'Europe de l'Est sur la base de la promotion de valeurs, d'institutions et d'intérêts communs proclamés entre cette région et l'UE. Suite à une action militaire géorgienne dans deux régions séparatistes, la Russie est intervenue dans la zone et a soutenu les régions d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie contre la Géorgie. Cette intervention russe aurait dû faire comprendre aux Occidentaux ce que Poutine pense de ses voisins qui ont manifesté leur décision de rejoindre l'OTAN.

À l'Ouest, cependant, les politiciens n'ont pas changé de cap et ont soutenu une "révolution colorée" en Ukraine qui a réussi à évincer le président pro-russe Ianoukovitch en 2014, tournant une fois de plus l'Ukraine vers l'Ouest. Le conflit a alors éclaté au Donbass, mais pas seulement là, mais dans presque toutes les régions russophones. Profitant de l'escalade, une Russie déterminée et active s'empare de la péninsule de Crimée. Malgré tout cela, loin de s'orienter vers une politique de négociations qui établirait la fin de la marche de l'OTAN vers l'est et définirait la neutralité de l'Ukraine, cette dernière a insisté sur l'intégration à l'Occident et l'OTAN a déclaré avec insistance que chaque pays pouvait décider de ce qu'il voulait faire. Les événements se sont radicalisés lorsque le Kremlin a pressenti l'intégration imminente de l'Ukraine dans l'alliance et que des missiles seraient déployés sur son territoire.

Le défi de l'ordre libéral international

Aussi important qu'il soit d'analyser la concurrence géopolitique sur l'échiquier eurasien, ce fait à lui seul n'explique pas entièrement les intentions de la Russie, car dans un aspect plus vaste, Vladimir Poutine remet en question l'ordre international libéral dirigé par les États-Unis. Le président russe a critiqué à plusieurs reprises les valeurs incarnées par l'Occident, notamment dans ses discours au Club Valdai. En outre, le défi est même logique, étant donné que la Russie, en tant qu'État revigoré, vise à revenir au pouvoir en proposant ouvertement la fin de l'ordre international actuel pour donner naissance à un ordre qui lui serait plus favorable. Poutine souhaite qu'un tel ordre lui permette d'avoir son mot à dire sur les questions importantes de politique internationale, en particulier les questions de sécurité. En outre, le Kremlin ne souhaite pas simplement adapter les changements à l'ordre international actuel, mais les dirigeants russes veulent en construire un qui tienne compte des nouvelles réalités de la répartition mondiale du pouvoir. Au fil du temps, il semble devenir évident que le monde évolue vers la multipolarité. Un commentaire sur ce point. La polarité du système international est donnée par sa structure, c'est-à-dire par la forme que prend le système international. C'est-à-dire que même si le système international est toujours un et le même, il peut prendre différentes formes en fonction des différentes répartitions des capacités matérielles: avec une seule puissance hégémonique, il sera unipolaire; avec deux puissances, bipolaire; avec trois puissances ou plus, multipolaire...

Cependant, après la fin de la bipolarité et la chute de l'URSS, le "moment unipolaire" est né lorsque les États-Unis sont devenus la seule superpuissance. Ainsi, ce pays s'est consacré à étendre ses propres valeurs et institutions au monde entier, dans ce qui semblait être le triomphe du libéralisme à l'échelle mondiale. C'est dans ce contexte de triomphalisme qu'est née la théorie de la paix démocratique, une théorie qui affirme que les démocraties ne se font pas la guerre, de sorte que le modèle démocratique et capitaliste occidental devait être élargi afin de parvenir à la paix internationale. Et cette expansion de la démocratie libérale était positive pour les États-Unis pour deux raisons. D'une part, s'il est vrai que les démocraties ne se font pas la guerre, quelle meilleure contribution à la paix internationale que de faire de tous les États des pays démocratiques ? Mais d'un autre côté, étant un ordre pacificateur, il a été interprété que les Américains eux-mêmes seraient plus en sécurité chez eux, puisqu'ils ne seraient pas "forcés" de s'impliquer à l'étranger et pourraient s'occuper de leur propre politique intérieure. Les libéraux américains des années 1990 ont défendu l'expansionnisme de leur propre modèle d'ordre, identifiant l'intérêt international pour la paix à leur propre intérêt national. Il se trouve que les puissances ont tendance à rechercher des ordres internationaux qui leur profitent, et ces ordres naissent comme une expression de la façon dont chaque peuple conçoit la réalité. C'est-à-dire que de chaque esprit national naît une vision du monde à partir de laquelle est projetée une manière de comprendre comment le monde devrait être ; appliquée à la politique internationale, c'est le substrat sur lequel sont conçus les ordres internationaux, et ce sont les puissances qui ont la volonté et les capacités matérielles de les construire et de les maintenir.

Mais les Russes n'ont pas la même vision du monde que les Américains. L'ordre international actuel repose sur une philosophie libérale, une philosophie qui considère l'individu comme l'alpha et l'oméga de tout ordre social. Fondée sur une confiance aveugle dans le pouvoir de la raison, cette philosophie part du principe que, tôt ou tard, toute l'humanité atteindra le même objectif dans le futur; le progrès est inéluctable. Mais alors que le progrès avance, il est évident que les individus ont des religions, des idées ou des intérêts différents, alors comment résoudre le problème de la coexistence tout en atteignant le but final de l'histoire? Avec un contrat né de volontés libres, rationnelles et suffisamment informées. C'est ainsi que sont nés le contractualisme, la pensée "sociétale" et les régimes démocratiques modernes. Transposez ce même raisonnement à la politique interétatique et vous obtenez l'ordre libéral international, un ordre fondé sur la promotion des droits de l'homme, de la libre économie et de la démocratie.

Bien sûr, le créateur, le soutien et le garant de cet ordre était et est toujours les États-Unis, qui ont leur propre façon de comprendre ces facteurs. Ainsi, avec l'ascension des États-Unis au sommet de la puissance mondiale, les droits de l'homme sont interprétés de manière individualiste, en prenant pour acquis l'existence d'atomes rationnels et libres guidés par l'intérêt personnel. L'économie de marché implique la déréglementation, la limitation de l'interventionnisme de l'État et la recherche acharnée du profit. Enfin, la démocratie se comprend non pas en termes de "volonté du peuple", mais dans l'articulation d'un système de contrepoids entre des pouvoirs équivalents, avec un système politique dont la représentation est monopolisée par les partis politiques et où l'alternance dans l'exercice du pouvoir est recherchée. Pour les États-Unis, toutes ces choses étaient positives lorsqu'ils ont décidé de les étendre dans les années 1990, car lorsqu'elles sont appliquées à la politique internationale, elles créent "un monde basé sur des règles". Mais bien sûr, les organisations et les institutions qui étaient censées faire respecter ces règles ont été largement créées et façonnées par les États-Unis eux-mêmes... il en a été de même pour l'ONU, le FMI, l'OMS, l'OTAN et ainsi de suite.

C'est cette situation que la Russie conteste et veut changer. Ses valeurs ne conçoivent pas les individus repliés sur eux-mêmes en marge de la vie collective, ni l'État comme un acteur secondaire de l'économie. Et quelle valeur peut avoir la démocratie de type occidental dans la tradition autocratique de la Russie ? Il est inacceptable pour le Kremlin de continuer à participer à un monde fondé sur l'expansion d'un ordre qui, selon lui, ne les représente pas adéquatement. C'est pourquoi nous affirmons que l'Ukraine ne concerne pas seulement le sort des territoires. Il est certain que la géopolitique est la première clé pour comprendre les intérêts de l'État russe. Mais le point principal à noter est le défi lancé par Vladimir Poutine à l'ordre libéral international.

Une perspective américaine

L'Argentine doit calibrer ses décisions de politique étrangère à la lumière des deux aspects que nous avons évoqués : le retour de la politique de puissance entre les puissances, avec son cortège de tensions géopolitiques, et l'évolution vers un nouvel ordre international qui est en cours. Avant d'analyser l'impact de ces réalités, disons quelques mots sur la construction du pouvoir national. Quel que soit le scénario qui se dessine, notre pays doit profiter des tensions et des réalignements internationaux à venir pour renforcer sa puissance nationale et accroître sa liberté d'action. La question est simple: peu de pouvoir, peu d'options; trop de pouvoir, trop d'options. Tous les scénarios sont mauvais pour un État faible. Et la puissance nationale se construit en renforçant des attributs matériels tels que le territoire, la population, l'économie ou la capacité militaire; mais aussi en renforçant des attributs immatériels tels que la volonté nationale, l'éducation de la société, la qualité des institutions ou la professionnalisation des élites dirigeantes. Vient ensuite, bien sûr, la capacité de ceux qui dirigent un État à traduire ce pouvoir en stratégies efficaces et efficientes pour atteindre les objectifs nationaux.

Passons maintenant aux deux questions prioritaires que nous avons identifiées. En ce qui concerne les tensions géopolitiques actuelles, un point est évident, mais mérite d'être souligné: l'échiquier fondamental de la compétition entre les puissances continuera d'être l'Eurasie, et notre pays et l'Amérique du Sud n'y sont pas. Les pays de notre région (et nous faisons expressément référence à l'Amérique du Sud) devraient avoir une politique cohérente et unifiée par rapport à ce scénario. Il est encore plus important de comprendre que l'Argentine ne doit pas adopter une stratégie d'alignement automatique sur l'un des acteurs du conflit. Il n'y a aucune raison de s'impliquer en "prenant parti" définitivement pour l'un ou l'autre des concurrents, car leurs principaux intérêts stratégiques se situent précisément là-bas en Eurasie, et non ici en Amérique du Sud. Par conséquent, il peut être commode pour eux de nous avoir comme alliés aujourd'hui, mais pas demain.

Un autre point, en rapport avec la concurrence sur l'échiquier eurasien, est qu'il n'est pas dans l'intérêt des États de notre région qu'une alliance anti-hégémonique expulse définitivement les États-Unis d'Eurasie, si cela peut se produire un jour. Une puissance nord-américaine expulsée du plateau de jeu principal (ou dont l'influence serait réduite à un niveau secondaire) se retirerait du grand continent eurasien, réévaluerait le concept de l'hémisphère occidental et tournerait ses principales ressources diplomatiques et militaires vers notre région ; dans cette nouvelle réorganisation, les États-Unis chercheraient à créer une nouvelle architecture de sécurité hémisphérique afin de protéger leurs intérêts et nos gouvernements seraient certainement confrontés à une pression encore plus forte de la part des États-Unis. Le meilleur scénario, pour les pays de notre Amérique, est celui d'une Amérique retirée de notre région, constamment et principalement impliquée dans l'Eurasie luttant pour l'hégémonie contre d'autres puissances.

En ce qui concerne l'émergence potentielle d'un nouvel ordre international, le fait que la Russie - ou toute autre puissance - défie les États-Unis est en soi une bonne nouvelle. Pour l'Argentine et les pays de notre région, les politiques interventionnistes américaines ont presque toujours laissé de mauvais souvenirs et, dans notre cas, seulement de mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas bénéficié de l'alignement automatique dans les années 1990, bien au contraire. Et les architectures sécuritaires et économiques que les États-Unis ont créées, telles que la TIAR, le FMI, la BM, par exemple, ont été inefficaces ou ont rendu notre situation bien pire. Un ordre international dans lequel il y a plus d'acteurs importants sera plus positif pour des pays comme l'Argentine, car il y aura plus d'alternatives pour rassembler des intérêts ou chercher des ressources. Tout cela tient également compte du fait que la Russie tient tête à l'OTAN, une alliance militaire dont l'un des membres usurpe une partie de notre territoire, ce qui devrait faire réfléchir les politiciens argentins sur la manière de planifier la diplomatie et la défense nationale en ce qui concerne l'Atlantique Sud.

Mettons tout de suite les choses au clair : les États-Unis pensent aussi à l'évolution vers un monde multipolaire [3]. À Washington, on accepte de plus en plus le déclin des États-Unis en tant que puissance hégémonique, qui est perçu comme le produit d'une nouvelle répartition des capacités au niveau mondial. Il faut donc comprendre que nous ne sommes pas face à une compétition entre des Etats-Unis qui veulent revenir à l'unipolarité et une Russie ou une Chine qui promeuvent la multipolarité : nous sommes en présence de différentes manières de vouloir organiser un système international avec plus d'une puissance dans un futur proche; il se peut même qu'à long terme il n'y en ait que deux. On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera la nouvelle répartition du pouvoir.

Maintenant, pour revenir à notre pays et à notre région: nous devons construire une puissance nationale qui soit également orientée vers l'intégration avec le reste des pays d'Amérique du Sud. Le grand espace sud-américain doit devenir un acteur significatif reconnu et qui obtient une représentation adéquate et équitable dans l'ordre international à venir. En ce qui concerne la lutte qui se déroule en Eurasie, il convient d'élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti de la marge de manœuvre qui subsiste toujours dans la politique internationale lorsqu'il y a plus d'une puissance. Lorsqu'il n'y a qu'une seule puissance hégémonique, comme ce fut le cas dans les années 1990, les options de politique étrangère sont considérablement réduites. Pour un pays comme l'Argentine, un monde multipolaire est en soi plus bénéfique qu'un monde unipolaire. Non pas parce qu'un système international avec plusieurs "pôles" est plus juste et plus pacifique qu'un système avec une seule puissance au sommet du pouvoir ; en effet, un monde multipolaire est peut-être plus instable et insécurisé, précisément parce que c'est un monde avec plusieurs acteurs concurrents. Non seulement cela, mais sous cette compétition, il y aurait une multiplicité d'États qui se disputeraient l'avantage. C'est pourquoi, pour notre pays, la neutralité active est la meilleure solution : une position qui évite de s'aligner automatiquement et en permanence sur un seul acteur, mais qui cherche activement à maximiser le pouvoir et à obtenir des ressources en profitant des tensions entre les grandes puissances. C'est un monde en transition où plusieurs alternatives vont émerger. Il s'agit d'en tirer parti.

*Andrés Berazategui, membre de Nomos, est titulaire d'une licence en relations internationales de l'Universidad Argentina John F. Kennedy, et d'un master en stratégie et géopolitique de l'Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE).

Notes:

[1] Voir George Kennan, "A fateful error", dans The New York Times, 5 février 1997.

[2] Dans son livre The Great World Chessboard. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, Paidem

Impératifs géostratégiques, Paidós, Barcelone, 1998.

[3] Voir, par exemple, l'article "Le nouveau concert des puissances. Comment prévenir les catastrophes et promouvoir la stabilité dans un monde multipolaire", publié le 23 mars 2021 dans Foreign Affairs, par Richard N. Haass et Charles A. Kupchan. Haass est président du Council on Foreign Relations.

17:01 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, relations internationales, politique internationale, argentine, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook