dimanche, 23 mars 2025

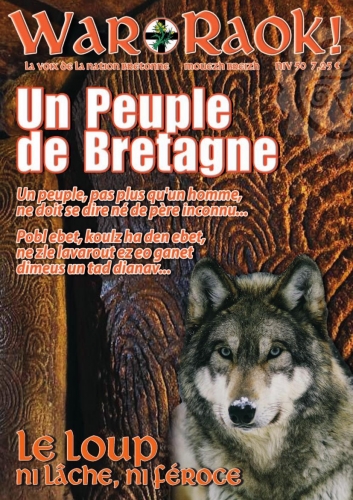

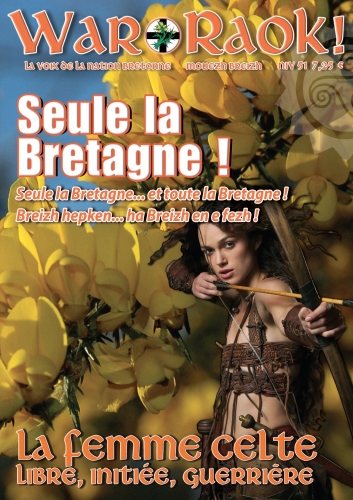

Parution du numéro 72 de War Raok

Parution du numéro 72 de War Raok

EDITORIAL

Le vrai redressement

Devons-nous rendre à la nation bretonne un rôle actif, rôle qui suppose une prise de risques ? Pouvons-nous courir le danger de nous replier sur un culte exclusif du passé, sur le refus d’une histoire qui, de toute façon, se ferait sans nous, c’est-à-dire contre nous ? De toute évidence un repliement sur des complexes culturels figés signerait la baisse de vitalité de notre peuple. Nous devons vouloir la modernité, à condition de donner à ce terme le sens d’une réactualisation de notre héritage.

Maintenir une tradition figée, ou ses restes, ne suffit pas, il faut en faire un instrument de conquête et de prospection. La reconquête de notre personnalité est un signe parmi d’autres de cette attitude. Il n’est surtout pas question de renier le legs des ancêtres, mais gardons-nous du passéisme, d’une utopie régressive.

La nation bretonne suppose une juvénilité persistante de ses membres, non la relégation dans l’image faussée d’un passé désamorcé. La réactualisation des héritages, l’implantation volontaire de nouvelles traditions conformes à l’esprit communautaire, la revalorisation de notre histoire nationale, autant d’axes pour ce qui est véritablement une politique culturelle de recréation du peuple.

Cette entreprise n’est pas essentiellement de nature politique, on peut diffuser dans la mentalité collective et dans la société civile des valeurs, des idées, des images, des mythes selon des visées qui dépassent de loin le champ du politique et recherchent le plus vaste impact historique. Le but : la prise du « pouvoir culturel », indispensable à tout changement dans l’ordre du politique. Cet impact historique, c’est l’histoire de Bretagne véritable conscience du destin d’un peuple dans le temps et l’espace. Notre histoire est sans fin et au système dominant qui tente aujourd’hui de figer toute histoire dans une culture planétaire inerte, nous y opposons une philosophie dynamique et devons nous réapproprier notre passé et le mobiliser pour un projet de reconquête et de remodelage du présent. Nous atteindrons ainsi la part d’éternité qui est en nous. L’histoire est donc ce qui doit être conservé et régénéré pour que notre peuple échappe à la disparition qui le menace.

Habitués malheureusement à une représentation segmentaire du devenir historique, nous n’avons que trop sacrifié au dogme d’un progrès à sens unique. Or, le passé chronologique n’est pas le révolu. C’est tout naturellement que les générations d’autrefois se prolongent dans celles d’aujourd’hui et prennent part à notre vie présente. Nous refusons de les oublier à jamais au profit d’une quelconque fin de l’histoire.

C’est pourquoi un retour aux sources signifie une recréation volontaire des formes sociales, linguistiques, culturelles, qui devraient nous être propres et la remise en pratique des principes qui les entretiennent. C’est donc, avant tout, une réforme de l’ordre intérieur et une régénération de la conscience.

Le peuple breton doit rester fidèle à ses attaches et à ses héritages culturels et historiques. A une époque où domine un système planétaire, l’enracinement constitue une réponse globale aux pathologies d’une civilisation mondiale paralysée et cancérisée.

Enfin, donnons au peuple breton une forme qui empêche sa disparition et permette son retour à la dynamique de l’histoire. Notre perspective est alors politique et en ce sens nous entendons l’aider à devenir une véritable communauté solidaire et renforcer sa conscience nationale. Notre volonté d’histoire et d’enracinement n’est pas un enfermement, elle s’ouvre sur la reconquête d’un espace culturel global, exigence de la géopolitique la plus réaliste. Découvrons l’authenticité d’une vue-du-monde qui rompe avec les schémas universalistes. Loin de marquer un repliement, cette attitude devrait se généraliser aux peuples-de-culture des cinq continents, victimes du même ennemi idéologique.

Padrig MONTAUZIER.

SOMMAIRE de WAR RAOK n° 72

Editorial, page 3

Buan ha Buan, page 4

Société

Pourquoi s’attaquer à nos pierres sacrées ?, page 8

Environnement

La non-durabilité des énergies renouvelables, page 10

Traditions

Le Barroù Mae, une tradition du mois de mai en Bretagne, page 12

Politique

À propos du Mémoricide, page 14

Enseignement

L’esclavage numérique et la fin de l’enseignement, page 17

Billet d’humeur

Pour que la Bretagne reste la Bretagne… et l’Europe…, page 18

Europa

Les socialistes arrivent au pouvoir en Catalogne…, page 19

Hent an Dazont

Votre cahier de 2 pages en breton, page 20

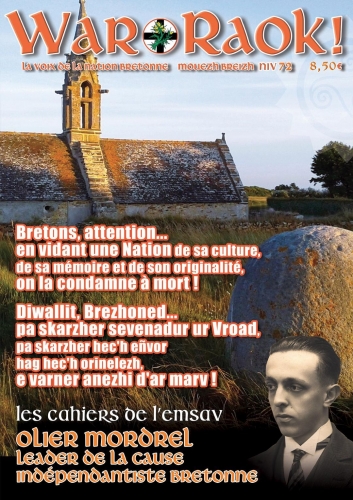

LES CAHIERS DE L’EMSAV

Olier Mordrel : un sanglier de combat !, Page 23

Un sacrifice volontaire, page 24

Histoire de Bretagne

Sébastien Le Balp, leader des Bonnets rouges, page 31

Nature

La loutre d’Europe en Bretagne, page 35

Lip-e-bav

Le parmentier de chou-fleur aux moules, page 37

Keleier ar Vro

Le patrimoine breton, en danger, en déshérence !, page 38

Bretagne sacrée

Le temple de Lanleff un temple énigmatique, page 39.

* * *

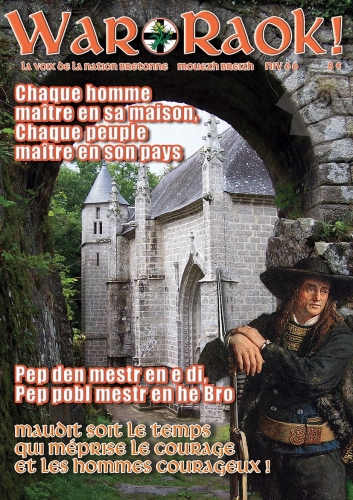

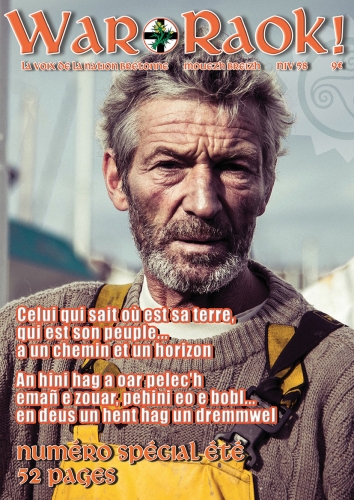

War Raok fête ses 25 années de combat pour la Bretagne !

Avec le numéro 72, la revue War Raok fête ses 25 années d’existence.

25 années de combat politique, combat pour les libertés bretonnes et l’émancipation du peuple breton, combat pour la civilisation, la pérennité de nos ethnies, de nos peuples...

Finis les projets utopiques, les sursauts libérateurs jaillis d’un autre printemps… Finis les doux rêves d’un romantique mouvement breton. L’émancipation du peuple breton, la vraie, celle qui dans un même mouvement change l’homme breton et la société, ne peut germer que dans une société nouvelle où les préoccupations matérielles n’accaparent pas totalement les esprits. Malheureusement aujourd’hui, le contexte politique enferme la plupart des Bretons dans l’individualisme, dans l’égoïsme matérialiste ou dans le désespoir.

Le nationalisme breton que l’on retrouve exprimé dans War Raok est en fait un espoir de liberté par delà des siècles de servage, un besoin d’identité qui n’a jamais été aussi fort. Vouloir être Breton aujourd’hui, c’est vouloir retrouver le sens de la communauté fraternelle, c’est vouloir maîtriser son destin, c’est vouloir exprimer sa dignité dans sa propre culture, c’est vouloir vivre ses traditions… en un mot c’est vouloir être un Breton libre, un Breton de ce temps.

L’esprit de la revue War Raok est simple : il faut dépouiller de ses dernières guenilles passéistes le combat breton. Ce dernier doit impérativement devenir authentique et indubitable ! Aussi, la revue s’inscrit dans une démarche souverainiste bretonne, un souverainisme breton qui doit demeurer frontal.

La muraille du mépris édifiée par les divers gouvernements français depuis des siècles se lézarde sérieusement. C’est l’occasion de réaffirmer nos revendications de justice, de liberté et sortir définitivement des abysses dans lesquels l’État français nous entraîne.

Pour la rédaction de War Raok,

Padrig Montauzier, directeur de publication.

19:36 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 02 septembre 2024

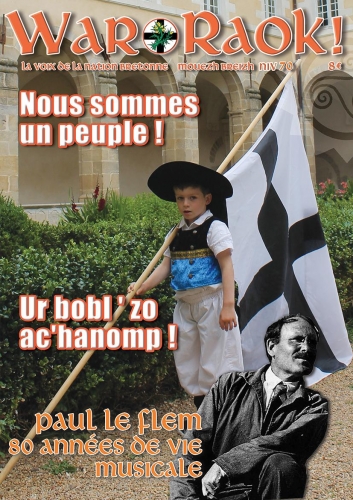

Parution du numéro 70 de War Raok

Parution du numéro 70 de War Raok

EDITORIAL:

Exposer notre théorie, c’est refuser de tricher avec notre peuple

L’élaboration de principes accordés à la défense des peuples colonisés répond à des nécessités. Il faut lui assurer les fondements solides d’une réflexion cohérente, d’une justification convaincante et d’un discours fondateur susceptibles de lui donner sa pleine dimension historique. Il y a urgence parce que la crise aiguë qui secoue nos peuples, aggravée par l’état de déliquescence de la société occidentale, risque d’atteindre un point de non-retour.

Il s’agit de poser des principes clairs car une action mal perçue est vouée à l’échec ou, ce qui est pire, à la perversion, au détournement vers des fins étrangères à son but. Réduite au niveau du spectacle, la revendication nationaliste, à contenu ethniste, ne servira que de faire-valoir à nos adversaires et sera réduite au rôle d’utilité d’une vie politique préfabriquée. Un peuple qui ne parvient pas à faire entendre sa voix ou qui le fait en usant de références qui lui sont données par l’extérieur (idées à la mode, slogans vides de sens...), est voué à être récupéré par le système qui l’aliène. Dans le même ordre d’idées, on sait comment le système colonial laisse filtrer, quand cela lui est utile, une « extrême-gauche » ou une « extrême-droite » qui lui servent de repoussoir et qui sont en fait des produits fabriqués de toute pièce. Pour éviter cette récupération dans un système qui veut la disparition des peuples, nous devons imposer nos propres références historiques, ne pas laisser les autres les définir par rapport à des concepts étrangers, à un vocabulaire exogène... C’est ainsi que nous nous poserons en acteurs historiques, non en figurants marginaux d’une société artificielle.

Sur le plan de la pratique, la cohérence doctrinale est le seul moyen d’éviter les manipulations de tous ordres. On connaît bien l’accusation d’un autonomisme ou d’un indépendantisme qui aurait sa source « à l’étranger ». On connaît aussi l’assimilation de l’ethnisme au « racisme » ou à la « xénophobie ». La déformation par adaptation à l’idéologie en cours est une arme coutumière de ceux qui luttent contre la liberté et l’émancipation des peuples. Nous la détournerons en montrant que nous portons en nous-mêmes les motivations et les justifications de nos actes et de nos idéaux.

Notre engagement pour le peuple breton résulte d’une prise de conscience et d’une décision spécifique. Nous sommes mus par une nécessité interne et non par la pression ou l’influence d’une société qui nous est étrangère, et dont nous refusons les rôles qu’elle veut nous faire jouer. Laisser à d’autres le soin de se définir c’est être agis par eux, c’est être sujets de l’histoire. Or nous voulons faire notre histoire, c’est-à-dire faire rentrer notre peuple dans l’histoire en lui rendant la possibilité d’agir pour lui-même et d’être l’acteur de son devenir.

Alors, nous devons nous situer et prendre du champ par rapport à l’instant, distinguer tactique et stratégie, refuser l’enfermement dans l’actualité, où les plus impatients risquent de perdre le sens de la durée qui caractérise les grandes actions menées au service d’un peuple. Une réflexion théorique est donc à la fois une auto-construction et une maîtrise de l’événement. Il entre enfin dans notre projet un élément d’éthique. Nous vivons en un temps qui favorise le trouble des esprits et provoque indirectement les situations ambiguës. La claire expression de nos idées et de nos buts est l’un des moyens par lesquels nous nous démarquons des velléitaires ou des profiteurs.

Si la conscience de nos buts doit nous inviter à plus d’exigence envers nous-mêmes, elle nous permet aussi de refuser l’aventurisme, l’excès d’actes et de paroles, l’immaturité politique ou le confusionnisme intellectuel qui sont les agents de toutes les provocations... tout comme la complaisance quasi pathologique dans des attitudes outrées.

Nous devons nous donner les moyens de dépasser l’événementiel pour mieux nous construire comme agents de l’histoire, acteurs de notre libération nationale.

Padrig Montauzier

Sommaire War Raok n°70

Buhezegezh vreizh, page 2

Editorial, page 3

Buan ha Buan, page 4

Politique

Histoire du fascisme, page 8

Environnement

Pseudo-écologistes et hypocrisie des pays occidentaux, page 11

Tribune libre

Migration et culpabilité impériale, page 14

Société

Sur le phénomène Woke, page 16

Billet d’humeur

L’homme politique en tant que menteur pathologique, page 18

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton, page 21

Mythologie celtique

Le monde des abeilles chez les Celtes, page 23

Tradition

Culture traditionnelle et populaire de Kosovo Polje, page 26

Grandes figures

Paul Le Flem, 80 années de vie musicale, page 28

Histoire de Bretagne

La bataille de Trans-la-forêt, page 31

Nature

Le geai des chênes aux ailes marbrées bleues électriques, page 34

Lip-e-bav

Irish stew, stobhach Gaelach, page 36

Keleier ar Vro

Les châteaux et l’histoire de Bretagne, page 37

Bretagne sacrée

L’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, page 39.

* * *

Qui veut faire taire la revue War Raok?

Piv en deus c'hoant da lakaat ar gelaouenn War Raok da devel?

Chère lectrice, cher lecteur, chers abonnés, chers démocrates et défenseurs des libertés bretonnes,

En presque 25 années d’existence, c’est la toute première fois que la revue War Raok sonne l’alarme et sans un soutien de votre part, la revue, votre revue peut disparaître.

De nombreux médias de presse écrite connaissent un effondrement du nombre de leurs abonnés ces dernières années. War Raok est parvenu à limiter cette tendance à une lente érosion. Outre la baisse du nombre des abonnements, citons la hausse vertigineuse du prix du papier, le coût de la distribution… et malgré toutes ces difficultés, nous nous sommes engagés à ne quasiment pas augmenter le prix des abonnements.

Mais c’est pour un tout autre problème que nous tenons à vous informer, une autre menace qui, aujourd’hui, pèse sur la presse libre. En plus de 24 années de publication, War Raok n’a jamais eu la moindre menace de procès ! Et pour cause, l’équipe rédactionnelle et moi-même avons été toujours très rigoureux, très vigilants dans tous les articles publiés. Malgré cela, 4 procédures viennent d’être lancées contre la revue, procédures liées aux droits sur l’image.

Sur plus de 24 années, sur le site internet de War Raok, 11 malheureuses images réduites et miniaturisées au format de 2 centimètres par 2 centimètres servant d’illustrations à certains articles… constituent l’infraction et des facturations amendes de près de 3500 € pour les agences : AFP, Reuters, Associated Press, PA images.

Ne pensez-vous pas qu’un simple courrier nous signifiant l’infraction et nous recommandant par la suite d’être plus vigilants aurait été amplement suffisant ? Nous n’avons jamais voulu enfreindre la loi, ni porter préjudice aux agences de presse concernées… Les images incriminées ont été reprises sur divers sites d’informations et divers journaux, où bien souvent ne figurent pas les droits et le nom de l’agence propriétaire. Notre bonne foi est réelle et ne peut être mise en doute.

Face aux sommes réclamées, totalement disproportionnées, nous sommes toutefois optimistes, convaincus que vous allez être nombreux à nous aider, conscients que War Raok est plus que jamais nécessaire en tant que revue libre et indépendante bretonne, et ainsi faire face aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur le pluralisme de la presse.

Pas question à ce stade d’envisager un échec, nous parions résolument sur la réussite de cette mobilisation ! Nous comptons sur vous et chaque don de votre part participera à la survie de la revue, la voix de la nation bretonne… la voix de la Résistance bretonne !

Merci d’avance chers amis, pour la Bretagne, son peuple et les libertés bretonnes toujours aussi menacées.

Padrig Montauzier.

L’équipe rédactionnelle de War Raok.

Trugarez vras deoc’h-holl evit ho skoazell.

Skipailh War Raok/Mouezh Breizh.

Vos dons :

- Chèques bancaires à l’ordre de War Raok

Adresse : 50 B avenue du Maréchal Leclerc, Appt 203, 35310 Mordelles (Breizh).

- Virement bancaire :

IBAN. FR76 1558 9351 3104 9873 3504 155

BIC. CMBRFR2BARK

11:58 Publié dans Actualité, Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, war raok, revue, terres d'europe, pays celtiques, nationalisme breton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 15 mars 2023

Parution du numéro 66 de la revue War Raok

Parution du numéro 66 de la revue War Raok

EDITORIAL

Il faut oser affronter l’État français et son ministère de l’Éducation coloniale

De plus en plus de voix s’élèvent pour que soit enseigné, de façon officielle, l’Histoire de la Bretagne aux jeunes élèves bretons. Un enseignement obligatoire et non pas une certaine « liberté pédagogique » des enseignants qui consiste à enseigner l’Histoire de France à travers des exemples locaux afin d’agrémenter et embellir le programme ! Voilà le subterfuge, l’échappatoire du ministère français de l’Éducation nationale pour ne pas intégrer officiellement l’Histoire de la Bretagne dans tous les programmes scolaires. Une fidélité aux règles intangibles imposées par les Grands Maîtres de l' Éducation nationale depuis le 19ème siècle.

La République française a choisi de laisser les enfants bretons dans l’ignorance de leur Histoire

Cette Histoire de la nation bretonne, véritable roman national au cœur de notre identité, serait-elle si sulfureuse pour que lʼÉtat français et sa belle République souhaitent la passer sous silence ? Une connaissance parfaite susciterait-elle une prise de conscience et éveillerait-elle soudain un désir d’émancipation au sein du peuple breton ?

Les motifs du refus d’enseigner cette grande Histoire du peuple breton se trouvent en fait dans ces deux interrogations ! Nos braves « Hussards noirs de la République française » ont bien flairé le danger et lorsqu’ils daignent évoquer notre Histoire, ils la falsifient et osent les pires contrefaçons. On va même user des pires arguments fallacieux et s’adjoindre la collaboration de piètres historiens nourris par des visions idéologiques peu recommandables.

Ainsi, on apprend que les Bretons tireraient leur origine des tribus gauloises qui occupaient l’Armorique avant notre ère. Que la langue bretonne serait un miraculeux échantillon conservé de la langue que l’on parlait dans toute la Gaule… et donc que les Bretons seraient ainsi deux fois Français, puisque descendants directs des grands guerriers blonds aux yeux bleus, que la mythologie officielle assigne pour aïeux lointains à l’ensemble des hommes qui habitent entre l’Atlantique, le Rhin et les Alpes.

La vérité est toute autre messieurs. Le berceau historique de notre ethnie est l’Île de Bretagne, où vivaient entre autres peuples, des hommes qui parlaient une langue apparentée à celle des Celtes continentaux et qui possédaient un type physique assez différent.

Peu à peu refoulés vers l’Ouest suite aux diverses invasions, ils ne parvinrent à se maintenir que dans les deux péninsules occidentales de l’Île : le Pays de Galles et la Cornouailles où leurs fils habitent encore. Étaient-ils trop nombreux pour ces territoires ? Toujours est-il qu’ils se mirent à émigrer vers l’Armorique toute proche. L’Armorique ainsi repeuplée devint la Bretagne.

On voit déjà combien, par cette brève première partie de notre Histoire, les débuts de la Bretagne la font différente de la France et l’erreur que l’on commettrait en l’assimilant à une quelconque et vulgaire province française.

La suite de son histoire ne fit que creuser le fossé qui séparait la Bretagne, dès l’origine, de ses voisins de l’Est ! A peine établis en Armorique, les Bretons durent lutter contre les assauts successifs des Francs et repousser les multiples tentatives d’invasion pour sauvegarder leur liberté. Du point de vue historique, une chose est certaine, et personne ne le niera, la Bretagne vécu indépendante pendant de très longs et heureux siècles. Je ne vous ferai pas l’histoire de cette glorieuse période où les souverains bretons donnèrent au pays une prospérité remarquable et où les autres nations regardaient avec envie ce petit peuple européen actif et entreprenant.

L’État français et sa République n’ont eu de cesse de répéter aux Bretons qu’ils n’avaient pas d’Histoire ! Il nous faut maintenant mettre un terme à cette politique bornée où se mêlent peur et méfiance, mais aussi totalitarisme et négationnisme culturel piliers jacobins de l’Éducation nationale française.

Il faut abattre cette féodalité.

Padrig MONTAUZIER.

Sommaire War Raok n°66

Buhezegezh vreizh page 2

Editorial page 3 (Padrig Montauzier)

Buan ha Buan page 4 (Julien Dir, Yann Vallérie)

Europe

Réflexion sur l’identité européenne page 10 (Enric Ravello)

Tribune libre

L’Occident a tendu un piège perfide aux Russes ? Page 12 (Peter G. Feher)

Histoire

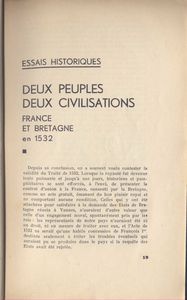

Deux peuples, deux destins page 14 (Fulup Perc’hirin)

Politique

Immigration : la prochaine étape du libéralisme page 17 (Enric Ravello Barber)

Hent an Dazont

Votre cahier de 2 pages en breton page 18 (Tepod Mab Kerlevenez/Eostig Pont-Eon)

Solidairté Kosovo

Le convoi de Noël, contre vents et marées page 23 (Goulc’hen Danio de Rosquelfen)

Plantes et santé

L’herboristerie… et le pouvoir des plantes page 25 (Jérôme Marchin)

Civilisation celtique

Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 27 (Fulup Perc’hirin)

Nature

Le ver de terre page 31 (Per Manac’h)

Lip-e-bav

Soupe de poisson à la bretonne page 33 (Youenn ar C’heginer)

Keleier ar Vro

Le Gwenn ha Du de l’Hôtel de ville de Saint-Nazaire page 34 (Meriadeg de Keranflec’h)

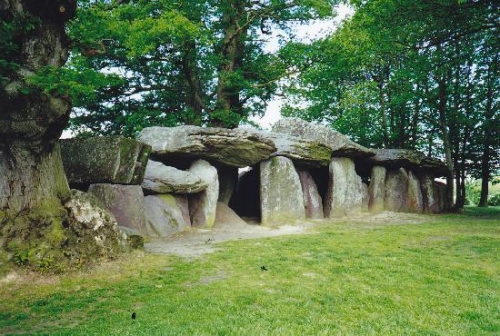

Bretagne sacrée

Le dolmen de la Roche-aux-fées page 35 (Per Manac’h)

21:28 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, terroirs, racines, bretagne, nationalisme breton, revue, pays celtiques, celtisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 décembre 2022

Parution du numéro 65 de la revue War Raok

Parution du numéro 65 de la revue War Raok

EDITO

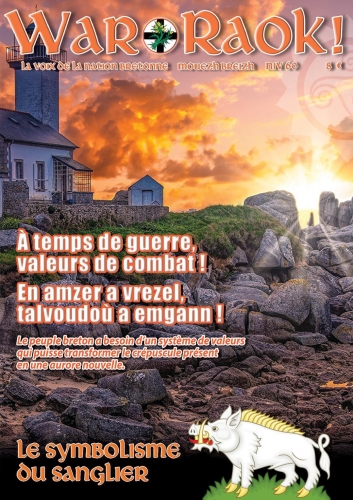

Transformer le crépuscule présent en une nouvelle aurore

En ces temps perturbés et dans un contexte particulièrement trouble, face à l’arrogance et à l’indécence de certains grands prêtres, grands guides ou nouveaux ayatollahs de la terre brûlée plaidant en faveur de cette funeste et aberrante religion révolutionnaire qui consiste à faire du « passé table rase », nous devons plus que jamais affirmer notre attachement aux traditions et aux valeurs, fondements de nos sociétés bretonnes et européennes.

Si la tradition est un ensemble de représentations et de pratiques considérées comme indiscutablement vraies par le peuple qui s’y réfère, elle est également un trait culturel spécifique particulièrement chargé de valeurs. La tradition est intemporelle, incarnée et réalisée puisque, comme l’indique son nom, elle est transmission de principes. Un autre nom de la tradition est mémoire, à condition de ne pas entendre par là une fabrication imposée : un peuple sans mémoire, et plus encore un peuple sans souvenir, est un peuple sans âme.

Elle ne s’oppose pas au « futur », au « progrès » ou au « moderne », elle les fonde. Les projets et les visées d’avenir sont des mises en perspective de traditions. La tradition touche aussi bien les attitudes mentales que les rites qui doivent demeurer immuables. Nos rites populaires sont un ensemble de coutumes dictées par notre tradition. Ils sont aujourd’hui soit réduits, par déculturation, soit neutralisés par muséification dans un ridicule folklore-spectacle pour touristes. Mais les traditions peuvent être régénérées ou réinventées même après une période d’apparente interruption. En fait, rien ne disparaît jamais, tout est soumis à la loi du changement et demeure susceptible de revenir. Une tradition peut être occultée, nous pouvons la manifester de nouveau. La tradition est un perpétuel recours.

Il nous faut donc refuser tout système de pensée que nous imposent les fanatiques idéologues nourris de la philosophie des « Lumières » : leur but est l’homogénéisation générale des peuples et par conséquent la destruction de tous référents communautaires. Nous refusons de voir l’âme du peuple breton remplacée par l’absence d’âme de ses plus mortels ennemis.

On ne peut pas évoquer la tradition sans y associer le concept de valeurs qui font qu’il n’y a pas de vie possible pour un peuple sans la reconnaissance et l’adoption d’un certain nombre de valeurs fondatrices. Elles ne s’appréhendent pas rationnellement mais dans le vécu d’une communauté ethnique. Des valeurs, qui ne se confondent pas avec des dogmes moraux imposés, mais sont essentiellement une attitude de vie. Il faut savoir lire, à travers la crise qui affecte notre Europe aujourd’hui, le déclin de cadres idéologiques déliquescents et la naissance de nouvelles valeurs, encore indistinctes, mais que nous devons formaliser selon les données immémoriales de nos héritages propres. Les peuples ont besoin d’un système de valeurs renouvelé, réinventé, qui puisse transformer le crépuscule présent en une nouvelle aurore.

Chaque peuple peut placer au-dessus de tout ses propres valeurs, tout en les considérant comme relatives, comme son bien propre et non comme celui de l’humanité tout entière.

Enfin, toute tentative de promouvoir des valeurs universelles est en fait un instrument du déracinement idéologique pour vider de leur substance les morales concrètes des peuples authentiques.

Nous pouvons être guidés dans ce choix de valeurs réelles par notre propre tradition culturelle.

Nous ne voulons pas être tenus pour responsables de la mort du peuple breton et de notre Bretagne. Aussi, nous devons avoir le courage de la résistance et de l’abnégation et convaincre autrui de la portée civilisationnelle de notre combat politique qui occupera obligatoirement l’ensemble des prochaines années à venir.

D’an holl ac’hanoc’h e hetan un Nedeleg laouen hag ur Bloavezh mat 2023.

Padrig MONTAUZIER.

Sommaire War Raok n° 65

Buhezegezh vreizh page 2

Editorial page 3

Buan ha Buan page 4

Peuples d’Europe

Les Hellènes oubliés page 8

Billet d’humeur

Le nouvel opium du peuple page 9

Europe

La Suède détruit le cauchemar social-démocrate page 10

Environnement

De la mondialisation à la civilisation page 12

Tribune libre

Le destin français de l’Alsace, une tragédie page 14

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton page 19

Politique

Faut-il affirmer une dimension européenne ? Page 23

Histoire de Bretagne

Un point de vue politique (2ème partie) page 26

Religion

Le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray page 30

Histoire de Celtie

Les Culdee, Lug et Merlin page 31

Tradition

La San Esteban, la Catalogne et l’axe carolingien page 32

Civilisation celtique

Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 33

Nature

La lamproie page 36

Lip-e-bav

Filet mignon de porc au cidre et son confit page 37

Keleier ar Vro

La statue de Louis XIV dévoilée page 38

Bretagne sacrée

La chapelle Sainte-Barbe page 39

21:09 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, celtisme, pays celtiques, terres d'europe, armorique, nationalisme breton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 24 juillet 2022

Parution du n°63 de War Raok

Parution du n°63 de War Raok

EDITORIAL

Nous n’avons jamais tant envie de sortir d’une maison que lorsque l’on y est enfermé de force !

Le jacobinisme, fruit de la Révolution française, sévit impitoyablement sur ce pauvre Hexagone. D’autant plus dangereux qu’il se pare de toutes les qualités et vertus, et apparaît encore pour la grande majorité des hommes politiques français comme une nécessité ! Il est un des pires fléaux auquel il faut ajouter ce colonialisme exercé par l’État français, depuis l’avènement de sa belle Révolution, à l’encontre des peuples ethniques comme le peuple breton. Est-il utile de rappeler que cette Révolution française prétendant libérer le peuple du pouvoir absolu du Roi en rétablissait un autre encore plus absolu avec son système totalitaire.

La Bretagne qui, depuis la perte de son indépendance, jouissait d’une large autonomie, a vu, par un tour de passe-passe, ses libertés purement et simplement supprimées car assimilées à des privilèges. Dorénavant, il faut une Bretagne incolore, docile, soumise qui ne soit plus qu’une banale province française, que le reflet de cette France issue des Lumières.

On cherche ainsi à rendre les Bretons amnésiques et à effacer toute trace de souvenirs historiques ! Dans quelques temps plus tard on commettra sans vergogne, au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, les pires excès, les pires crimes. La France s’est faite par le fer, le feu et le sang reconnaissent volontiers les jacobins et c’est pourquoi ils pensent qu’elle ne peut se maintenir que par la contrainte et la coercition. Ils n’ont pas compris que la contrainte engendre obligatoirement des réactions, légitimes et parfois violentes, et que l’on a jamais tant envie de sortir d’une maison que lorsque l’on y est enfermé de force. Ils ne se demandent jamais comment on peut être ou devenir autonomiste, souverainiste ou indépendantiste Breton, Corse, Flamand, Catalan, Basque...etc. Ils jugent et condamnent sans chercher à comprendre. Leurs actions néfastes n’ont que trop duré.

La France reste aujourd’hui le pays le moins évolué de toute l’Europe occidentale

Depuis qu’ils sont au pouvoir, nos braves et indécrottables jacobins, épris de liberté, pratiquent en fait le centralisme démocratique. Sûrs d’eux, insensibles au temps qui passe, aux évolutions géopolitiques, ils demeurent immuables dans leurs convictions. Par leur aplomb, leur suffisance, ils donnent à leur République une renommée usurpée. L’ « Une et Indivisible » commence sérieusement à se fissurer, l’Europe des peuples sans État est en marche ! On entend des craquements dans la charpente vermoulue et fatiguée de l’édifice France aux fondations instables et mal assurées.

Jacobins, fanatiques « nationalistes » (les guillemets s’imposent car la France n’est pas une nation mais un État composé de nations) n’ont pas compris qu’en favorisant le nivellement, ils sont en train de creuser eux-mêmes leur propre tombe. Une véritable nation, un véritable peuple ne peuvent être qu’une communauté ethnique.

En fait les tenants de l’indivisibilité de la République française ne font-ils pas tout pour détruire leur République ? Ils se plaignent aujourd’hui ! Ils gémissent et pleurent même… Par leurs conceptions irréalistes et universalistes ils ont amené leur France à ce degré de dissolution et d’inconsistance que l’on connaît aujourd’hui.

Pour le peuple breton et les autres peuples embastillés dans la forteresse France, une émancipation s’impose et si l’ennemi reste encore aujourd’hui la République française, qui s’essouffle et qui n’engendre guère plus aucun enthousiasme, un nouvel ennemi menace et met en danger notre civilisation européenne et l’ensemble de nos peuples européens... Et contre cet ennemi-là nous devrons opposer un front résolu et sans faille.

Padrig MONTAUZIER

SOMMAIRE N° 63

Buhezegezh vreizh

Editorial

Buan ha Buan

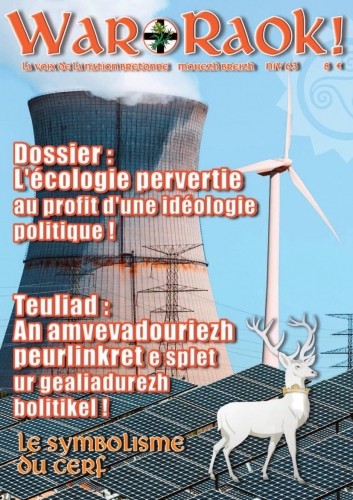

Dossier Environnement

- L’écologie pervertie au profit d’une idéologie politique

- Les prédicateurs de la mondialisation

- Génération Greta. Comment la peur de l’effondrement mobilise toute une société et ses médias

- Éclairer la Bretagne. Sans indépendance énergétique pas d’autonomie économique !

- En conclusion du dossier

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton

Politique

Quand les petits remplacements mènent au Grand Remplacement

Tribune libre

Nations et nationalismes : la grande confusion

Santé

De pauvres fruits et légumes

Tradition

Le symbolisme du cerf

Civilisation celtique

Littératures écrites et orales des civilisations celtiques

Nature

Petit musicien de nos foyers : le grillon

Lip-e-bav

Andouille de Guéméné poêlée et lapin au cidre

Keleier ar Vro

La longue affaire du Bugaled Breizh

Bretagne sacrée

Les cimetières marins

14:58 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, nationalisme breton, celtisme, pays celtiques, terroirs, racines, terres d'europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 27 décembre 2021

Parution du n°62 de War Raok

Parution du n°62 de War Raok

EDITORIAL

Les effets de l’acculturation en Bretagne

Le destin de la Bretagne est fondé sur son identité, sa culture, son histoire!

La culture est l’ensemble des valeurs, des traditions et coutumes d’un peuple. Elle reflète le mode de vie et la vision du monde d’une communauté donnée. C’est toute l’identité d’un peuple. La culture est aussi le reflet de l’histoire, c’est-à-dire le vécu d’un peuple dès son origine et à travers les âges. L’acculturation est le rejet de ses valeurs, ses coutumes et traditions pour s’approprier des valeurs culturelles d’un autre groupe humain, en cherchant à s’identifier à ces mœurs et coutumes. Cette domination culturelle est une nouvelle forme de colonisation dont les médias aux ordres constituent les véritables instruments d’acculturation et en sont les principaux organes de promotion. Nous ne sommes pas sans savoir que tout changement de comportement, des coutumes et traditions, reflets du passé d’un peuple, conduisent à la disparition de ce peuple, de son identité et de sa culture.

La culture est l’âme vivante d’une nation et c’est ce qui fait qu’une nation est différente d’une autre. Selon un principe anthropologique, toutes les cultures se valent, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de culture qui soit supérieure à d’autre, puisque chaque culture a ses particularités et reflète un passé différent et unique d’un peuple. Et, c’est à travers les spécificités culturelles qu’on distingue les peuples, à savoir leur mode de vie, leur vision du monde, leur croyance.

Dans le cas de la Bretagne, si la politique de l’État français a été de tout temps de s’attaquer particulièrement à la langue bretonne, l’enseignement de l’histoire de la Bretagne n’a pas été épargné pour autant. Il est vrai que si les Bretons avaient eu une parfaite connaissance de leur histoire, nous ne serions très certainement pas dans cette situation actuelle de sujétion, dans cet état de dépendance et aurions recouvré depuis fort longtemps nos libertés perdues. La dimension celtique de l’histoire et de la culture bretonnes est en fait une manière de la singulariser par rapport au modèle culturel français, héritier de la tradition gréco-latine. Ainsi, on comprend mieux la méfiance, l’acharnement et l’opposition du « pays des droits de l’homme » à dispenser un enseignement généralisé de l’histoire millénaire du peuple breton à la jeunesse bretonne. Méfiance toutefois ! L’enseignement que nous voulons est celui d’une histoire de Bretagne authentique écrite par des historiens honnêtes et intègres et non par ce que pourrait proposer l’État français, par le biais de son Éducation nationale, un programme d’enseignement revu et corrigé, une histoire à sa convenance, une histoire falsifiée fleurant bon le négationnisme, une histoire convenable écrite par des idéologues manipulateurs !

Langue, histoire, coutumes, traditions… un rejet de ces valeurs peut inéluctablement conduire à une disparition de la culture bretonne en tant que telle si rien n’est fait. Dans ce constat de déperdition, quelle est donc la place d’une politique culturelle devant mettre en évidence les valeurs culturelles de la Bretagne au passé mémorable dans l’histoire de l’Europe ? Nous sommes à l’heure où la tendance fait croire que tout ce qui est étranger est bon et tout ce qui est local est mauvais. La Bretagne est reconnue comme un pays riche culturellement d’après son histoire, ses origines et l’ensemble des valeurs et traditions qui lui sont propres, cependant, elle n’est pas épargnée d’être un jour dans la liste des anciennes sociétés. En somme, le combat contre l’acculturation est avant tout une responsabilité de tous les Bretons, mais il incombe aux responsables politiques en Bretagne, en particulier au « croupion » Conseil Régional, de faire la promotion de la culture bretonne par tous les moyens. C’est une affaire politique qui nécessite l’apport de tous les secteurs concernés.

L’hostilité de la république française à l’égard de la Bretagne est toujours d’actualité. Avons-nous alors encore quelque chose à partager avec elle, qui bafoue notre identité et nous dénie toute autonomie, jusqu’à l’enseignement aux enfants de Bretagne de leur langue et de l’Histoire de leur pays ? Les Bretons doivent reprendre en mains l’enseignement de leur langue, mais également de leur histoire refusant ainsi les hérésies qui, par lavage des cerveaux, ont été introduites dans leurs esprits. Seul, un authentique pouvoir breton sera à même de défendre et de promouvoir cette culture bretonne à la fois héritière du passé de nos aïeux et tournée vers la créativité du futur.

Padrig MONTAUZIER

Sommaire War Raok n° 62

Buhezegezh vreizh page 2

Editorial page 3 (Padrig Montauzier)

Buan ha Buan page 4

Société

La cancel culture et la délégitimation de la mémoire page 9 (Giulio Battioni)

Politique

L’Alliance souverainiste bretonne,

un élan majeur pour la Bretagne page 11 (Meriadeg de Keranflec’h)

Tradition

Le symbolisme du cheval page 15 (Per Manac’h)

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Donwal Gwenvenez/Yann Mikael)

Histoire de Celtie

Importance du celtisme dans les Asturies page 23 (Carlos X. Blanco)

Tribune libre

Sur les prénoms non-français, objection M. Zemmour ! Page 25 (Youenn Caouissin)

Histoire de Bretagne

Le faux traité de 1532 page 26 (Docteur Louis Melennec)

Politique

La mosquée de Cologne, la charia en marche page 30 (Erwan Houardon)

Civilisation celtique

Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 32 (Fulup Perc’hirin)

Nature

L’écureuil, petit rouquin de nos forêts page 36 (Youenn Caouissin)

Lip-e-bav

Gratin du pêcheur aux herbes page 37 (Youenn ar C’heginer)

Keleier ar Vro

Un statut de résident pour la Bretagne page 38 (Meriadeg de Keranflec’h)

Bretagne sacrée

Les lavoirs page 39 (Per Manac’h)

14:29 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, celtisme, pays celtiques, nationalisme breton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 07 mai 2021

Histoire et perspective du nationalisme breton - Entretien avec Padrig Montauzier

Histoire et perspective du nationalisme breton

Entretien avec Padrig Montauzier

Propos recueillis par Enric Ravello Barber

Ex: https://www.enricravellobarber.eu/2021/05/

Breizhiz, preizh oc'h deut da vezañ da lezennoù didruez ur reizhiad bedelour ha bedvroelour ha da veañs ar re zo ouzh e ren. Bazhyevet oc'h dindan lezennoù estren Bro-C'hall hag a zo bet a-viskoazh o klask hoc'h enteuziñ hag a zistruj kement tra a c'hallfe ho tieubiñ. Ar falsprofeded-se o deus troet ac'hanoc'h en atomoù denel, e Frañsizien vat reizh ha sentus. Ar pezh a anvont demokratelezh hiziv n'eo nemet maskl ar servelezh ekonomikel hag an displedoni vezhus.

Hiziv, pobl Vreizh, n'ac'h eus ket a vammvro anavezet ez-ofisiel ken. Arc'hoazh n'az-po mui na familh, na hevelebiezh : n'az po nemet mistri. Klaoustre, siwazh, en em laki da garout ar sujidigezh-se en ur grediñ e waranto dit bevañ ez aes.

Traduction française :

Bretons, vous êtes livrés aux lois impitoyables d’un système mondialiste et cosmopolite et à l'égoïsme de ceux qui le dirigent. Vous êtes soumis aux lois étrangères de la France qui se livre depuis toujours à une politique d’assimilation forcée, et détruit tout ce qui peut vous libérer. Ces mauvais prophètes vous ont transformé en atomes humains, en bons Français dociles et disciplinés. Ce qu'ils nomment aujourd'hui démocratie n'est que le masque de l'esclavage politique, du servage économique et de l'abjection morale.

Aujourd’hui, peuple breton tu n’as plus de patrie reconnue officiellement. Demain tu n’auras ni famille, ni identité : tu n’auras que des maîtres. Mais malheureusement tu risqueras d’aimer encore cette servitude croyant qu'elle te garantira l'aisance matérielle.

IDENTITÉ

La Bretagne est une nation avec une personnalité forte et profondément enracinée, pour commencer l'interview, j'aimerais que vous nous expliquiez la genèse de la nation bretonne.Beaucoup de gens pensent que les Bretons sont les restes des Celtes gaulois qui ont survécu à la romanisation, mais en réalité c'était l'Armorique et c'était totalement romanisé, vous, les Bretons, vous vous appelez ainsi précisément parce que vous venez de Grande-Bretagne et êtes les descendants deles Celtes ont émigré en Armorique à la suite de l'invasion anglo-saxonne de l'île.Pouvez-vous expliquer brièvement cela? L'arrivée des Bretons était-elle dans une certaine mesure une « re-celtisation » de l'Armorique?

Padrig Montauzier : La presqu’île habitée aujourd’hui par les Bretons et située à l’extrémité de l’Europe occidentale était connue dans le passé sous le nom d’Armorique, « le pays du bord de la mer ». Les premières manifestations de la vie humaine en Armorique datent de l’époque paléolithique avec notamment les fouilles du Mont Dol en Ille et Vilaine. Les hommes qui ont dressé les mégalithes vivaient aux environs de l’an 2000 avant Jésus-Christ, possédaient des armes de bronze et imposèrent alors leur domination sur tout l’Occident, jusqu’au jour où les Celtes qui occupaient l’Europe centrale partirent à la conquête des terres avoisinant la Baltique, la mer du Nord, la Grande Bretagne et l’Irlande.

Au premier siècle avant Jésus-Christ, plusieurs tribus celtes occupent le massif Armoricain. Elles appartiennent au rameau « celto-belge » qui peuple une partie des îles Britanniques. Cinq peuples se partagent le territoire appelé actuellement la Bretagne : Les Redones, les Namnètes, les Vénètes, les Ossismes et les Curiosolites.

L’île de Bretagne, c’est-à-dire la Grande Bretagne actuelle, était habitée par des populations de race ligure puis ensuite envahie par les Celtes, les Goidels dans un premier temps puis par les Bretons. L’invasion saxonne commence vers 449 et se poursuit jusqu’à la fin du VIème siècle. Les succès des troupes saxonnes forcent les Bretons à se réfugier dans l’Ouest du pays en formant ainsi trois groupes : au Sud, les Bretons de Cornouailles (Cornwall), au Nord, les Bretons de Cumbrie et entre les deux, les Bretons de Cambrie ou Pays de Galles. D’autres Bretons, pour échapper à la fureur des Saxons, traversent l’océan et abordent par exemple les côtes de Galice… les autres, beaucoup plus nombreux arrivent en Armorique et fondent la nation bretonne qui occupe aujourd’hui notre péninsule.

A la suite des persécutions exercées par les Anglo-Saxons contre les Bretons, l’émigration en Armorique prend des proportions considérables. Cette émigration de Grande Bretagne en Armorique se fait sans doute par tribus, une flottille part sous la direction d’un tiern (chef) ou encore d’un moine et débarque dans la péninsule. Les exilés se groupent autour d’un chef puissant et c’est ainsi l’origine des principautés créées par les Bretons sur le sol de leur nouvelle patrie. Ces principautés sont au nombre de trois : la Domnonée, la Cornouaille, et le Bro-Warroch ou Bro-Erec. La re-celtisation de l’Armorique se fait sur deux zones distinctes. A l’Ouest l’élément celtique domine complètement car cette région est en partie très dépeuplée. A l’Est par contre où la population armoricaine est plus dense, il se forme ce que l’on appelle aujourd’hui la Haute Bretagne ou pays gallo, une zone mixte à la fois bretonne et armoricaine. Sans l’émigration bretonne, la péninsule armoricaine aurait été un pays de langue latine, simple province du royaume des Francks, languissante et inculte… Cette émigration bretonne lui a donné un peuple nouveau de race et de langue celtiques, un peuple fier, indépendant… en un mot qui en a fait la Bretagne. Voilà ce que les émigrés ont apporté en ce pays, voilà ce que ce pays leur doit. Lorsque les Bretons quittèrent la Cambrie ou le Cornwall pour l’Armorique, ils ne partaient pas pour une terre totalement inconnue. Ils avaient le souvenir des nombreuses relations commerciales entretenues jadis au temps de la Celtique indépendante avec les tribus armoricaines et les paysages de cette nouvelle Bretagne leur rappelaient ceux de la patrie perdue.

Vous êtes donc frères des Gallois - et des Cornouaillais - certains nationalistes bretons pensent que Galles et la Grande-Bretagne sont la même nation divisée en deux, "deux tranchants de la même épée" m'a dit un jour un bon nationaliste breton;en fait l'hymne de Galles et celui de la Bretagne, qu'en pensez-vous ?

Padrig Montauzier : Effectivement nous sommes frères, frères celtes et unis par une même culture. Il est vrai que le Pays de Galles et la Bretagne ont toujours été, sur le plan culturel, très proches principalement au niveau de la langue, Comme vous le mentionnez, nous avons un hymne identique ce qui démontre bien une très grande proximité culturelle. Une différence toutefois, nos frères gallois, comme pour les autres nations celtes, bénéficient de pouvoirs réels et d’une reconnaissance par la couronne anglaise, ce qui n’est pas le cas du peuple breton sous tutelle coloniale française et privé de ses droits nationaux.

A la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on assiste à un renouveau du celtisme, proposant même une unité pan-celtique, dont chacune des nations celtiques serait une province (Écosse, Irlande, Pays de Galles, Cornouailles, Ile de Man, Grande-Bretagne).Êtes-vous favorable à cette idée ?

Padrig Montauzier : Cette idée évidemment j’y suis favorable et l’on voit bien qu’elle est profondément ancrée chez les Bretons. Regardez par exemple le succès du festival inter-celtique de Lorient qui rassemble depuis de nombreuses années des milliers de spectateurs venant du monde entier. Toutefois, si après la seconde guerre mondiale nos frères irlandais et gallois se sont mobilisés pour aider les militants nationalistes bretons persécutés par le gouvernement gaulliste/communiste français, il ne faudrait pas oublier que dans l’ensemble tous nos frères celtes restent relativement très francophiles. Personnellement, sur le plan politique, je regarde plus vers l’Est pour un soutien à notre cause de libération nationale. C’est là que l’on voit qu’il existe parfois un « fossé » entre le culturel et le politique, alors que les deux sont étroitement liés !

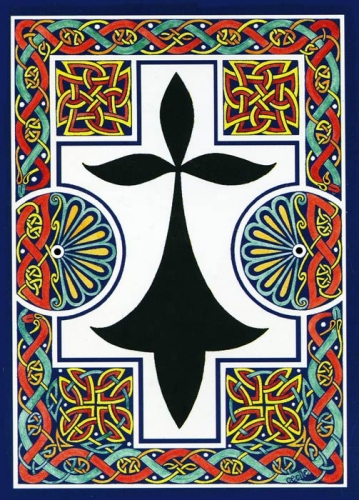

Le Gwenn ha Du (blanc et noir) est le nom donné au drapeau breton que nous connaissons tous, mais la Bretagne a eu de plus en plus de drapeaux plus anciens, comme celui avec la croix noire sur fond blanc, lequel d'entre eux représente le mieux l'histoire et l'identité bretonne, quelle est la différence entre eux ?

Padrig Montauzier : Faisons abstraction des drapeaux représentant les pays (Broioù) de Bretagne et intéressons-nous aux trois drapeaux symbolisant la Nation bretonne. Les drapeaux basés sur une croix de couleurs découlent en fait de l’époque des croisades. Lors des deux premières croisades, les différentes nations y participant arboraient toutes la croix rouge sur fond blanc. C'est seulement lors de la troisième croisade, en 1188, que chaque nation put avec l'accord du pape disposer de sa propre couleur de croix afin de se distinguer des autres nations. Avec l'approbation du pape Gregoire IX, les Bretons auraient reçu la couleur noire pour leur croix. Les différentes traces historiques ont le plus souvent montré la croix noire sous forme d'écu, de bannière, ou encore associée à des hermines. Le Kroaz Du (croix noire en breton) devient l'emblème de l’État breton jusqu'à l'annexion par la France. Le Kroaz Du évoluera à cette date et sera utilisé par la marine bretonne qui lui rajoute des mouchetures d'hermine. Lors de l'annexion définitive en 1532, il disparaîtra alors au profit de l'hermine plain, les différents rois de France successifs estimant que la croix noire rappelait trop la monarchie et l’indépendance bretonne, et risquait de remettre en cause la légitimité du rattachement du duché de Bretagne à la France. Le Kroaz Du a été remis en lumière à partir de l’année 2000 sous l’impulsion du parti de droite nationaliste ADSAV.

Appelé Bannière d'hermine ou drapeau hermine plain, ce drapeau historique de Bretagne voit le jour en 1316 sous le règne du duc de Bretagne Jean III qui décide de changer d'armoiries et opte pour le semé de mouchetures d'hermine, que l'on appelle en héraldique « hermine plain ». Aujourd'hui encore, le drapeau d'hermine est utilisé lors certaines manifestations historiques, politiques et fêtes religieuses, par certains bagadoù et mairies de Bretagne et flotte sur des bateaux de plaisance, châteaux et églises de Bretagne.

Enfin le Gwenn ha Du (blanc et noir en breton). Au XIXème siècle, un réveil celtique, partie prenante du romantisme et du principe des nationalités, gagne toute l’Europe, d’Ouest en Est, et les hermines du Gwenn-ha-Du en frémirent dans le vent. C’est en 1925 que Morvan Marchal, militant nationaliste breton et co-fondateur de Breiz Atao, ce laboratoire expérimental des partis bretons de l’avenir, créé le drapeau breton à bandes. Il fallait inventer un drapeau breton d’esprit moderne tout en conservant au maximum les couleurs et les hermines primitives. Au point gauche du drapeau neuf bandes égales alternativement noires et blanches, couleur traditionnelle, lesquelles bandes représentent, les blanches les pays bretonnants : Léon, Trégor, Cornouaille, Vannetais, les noires, les pays gallos : Rennais, Nantais, Dolois, Malouin, Penthièvre.

Ce drapeau n’a jamais voulu être un drapeau politique mais un emblème moderne de la Bretagne et il constitue une synthèse parfaitement acceptable de la tradition du drapeau d’hermine et d’une figuration de la diversité bretonne. Dès 1937, il est reconnu par le gouvernement français à l’Exposition Internationale où il flotte sur l’Esplanade des Invalides à égalité avec les autres drapeaux du monde entier.

Ainsi, arboré à ses débuts par le seul Parti National Breton, il fut rapidement adopté par d’autres fractions militantes aussi différentes qu’Ar Falz et le Bleun-Brug. Il guidera les militants sur les lieux historiques et flottera au cours de leurs manifestations et congrès. Avant, pendant et après la seconde guerre mondiale des centaines de Bretons iront en prison, se battront et mourront pour ce drapeau parce qu’il symbolise leur personnalité d’homme libre dans la réalité toujours enchaînée.

Le Gwenn ha Du est donc aujourd’hui le drapeau national officiel de la nation bretonne.

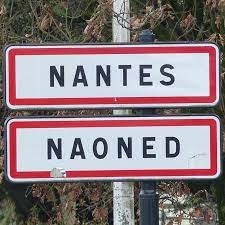

On parle de la possibilité de réintégrer la capitale historique de la Bretagne, Nantes, en Bretagne, dont elle a été retirée en 1941 pour créer le département artificiel de la Loire-Atlantique.Cette réunification de la Grande-Bretagne est un jalon pour le nationalisme breton ?

Padrig Montauzier : Le décret signé sous le régime français du Maréchal Pétain retirant la Loire Atlantique du reste de la nation bretonne est en fait un vieux projet décidé par les radicaux socialistes français afin d’affaiblir la Bretagne de la réduire sur le plan européen car l’État français n’a jamais perdu en mémoire le fait séparatiste breton. Tous les gouvernements français ont fidèlement suivi et appliqué ce décret et cette horrible amputation de notre nation. Cette partition de notre Bretagne ne repose que sur des volontés politiques françaises dont les conséquences continuent de peser lourdement sur notre nation : économiquement, nous sommes affaiblis ; et outre le déni évident de démocratie, le temps poursuit l’érosion de notre identité et amenuise cette force qu’elle constitue, ce levier dont tous devrions tirer profit. La question de la réunification de la Bretagne est plus que jamais d’actualité, mais, nous nationalistes et indépendantistes bretons, restons opposés à la tenue d’un référendum pour de multiples raisons. La première est d’une évidence toute simple : l’État français, en organisant la partition, en amputant la nation bretonne d’une partie de son territoire national, a-t-il demandé son avis au peuple breton ? Non bien évidemment ! Alors pourquoi tant de gymnastique ? Pourquoi demander, je dirais quémander, un référendum ?

La voie du référendum est un véritable piège sur cette question fondamentale qu’est le retour de la Loire Atlantique en Bretagne. Un leurre, un appeau comme disent les chasseurs, un référendum bien pensé, cadenassé, ambigu quant à la définition, au périmètre ou encore à la formulation et aux libellés des questions posées… Un référendum sujet à toutes les manipulations de la part des ennemis jurés de la réunification et ils sont nombreux à être aux aguets, sans oublier des politiques en bout de course qui aujourd’hui reviennent sur le devant de la scène et qui dans le passé ont trahi.

Il existe pourtant un mode législatif tout simple pour régler le problème: le décret. Il suffirait en effet d’un simple décret, répondant à celui du gouvernement français en 1941, pour réintégrer la Loire Atlantique en Bretagne, clore ainsi définitivement cette abomination et rendre enfin justice au peuple breton. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ! Alors faut-il que la réunification de la Bretagne pose problème et inquiète à ce point pour devoir choisir la voie la plus tortueuse pour résoudre une fois pour toute l’éternelle revendication du peuple breton qui, dans son immense majorité et principalement les habitants de la Loire Atlantique, demande la fin de cette partition ? Il est vrai qu’une Bretagne, son intégrité territoriale retrouvée, deviendrait une nation européenne conséquente, d’où l’origine de son amputation, sans sous-estimer les craintes toujours actuelles d’un État français, enfermé dans un colonialisme d’un autre âge, redoutant quelques velléités séparatistes de la part d’une Bretagne toujours réputée rebelle.

Il existe pourtant un mode législatif tout simple pour régler le problème: le décret. Il suffirait en effet d’un simple décret, répondant à celui du gouvernement français en 1941, pour réintégrer la Loire Atlantique en Bretagne, clore ainsi définitivement cette abomination et rendre enfin justice au peuple breton. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ! Alors faut-il que la réunification de la Bretagne pose problème et inquiète à ce point pour devoir choisir la voie la plus tortueuse pour résoudre une fois pour toute l’éternelle revendication du peuple breton qui, dans son immense majorité et principalement les habitants de la Loire Atlantique, demande la fin de cette partition ? Il est vrai qu’une Bretagne, son intégrité territoriale retrouvée, deviendrait une nation européenne conséquente, d’où l’origine de son amputation, sans sous-estimer les craintes toujours actuelles d’un État français, enfermé dans un colonialisme d’un autre âge, redoutant quelques velléités séparatistes de la part d’une Bretagne toujours réputée rebelle.

Refusons catégoriquement cette solution référendaire qui pourrait se retourner contre nous et signifier la fin de notre rêve d’unité.

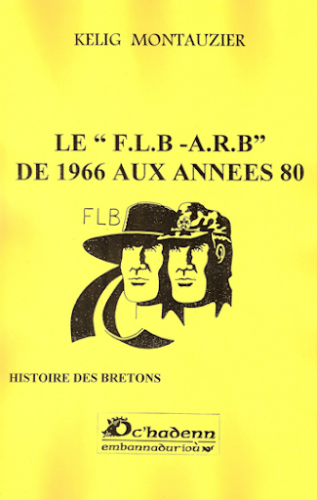

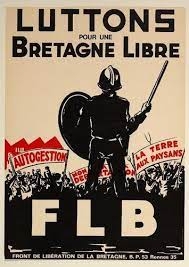

NATIONALISME

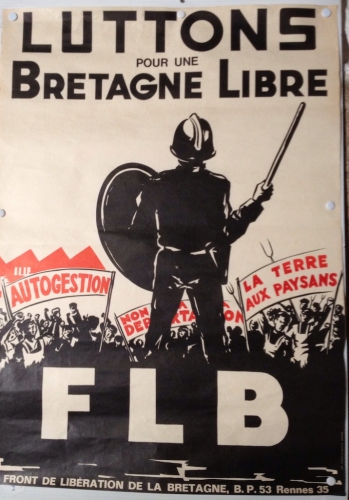

Vous avez été condamné à 15 ans de prison pour votre participation à l'attentat du Château de Versailles (une attaque sans victimes qui ne cherchait que des dommages matériels et symboliques) en tant que membre du FLB / ARB, vous êtes donc l'une des plus grandes références du nationalisme Breton, pouvez-vous nous résumer brièvement votre vie de militant ?

Padrig Montauzier : Mon parcours politique pourrait être assez classique s’il n’y avait pas eu la période « clandestine », les condamnations puis les prisons françaises.

Comme je l’ai maintes fois mentionné, j’ai très jeune été baigné dans un environnement politique, un environnement familial puisque mon père était militant et dirigeant syndicaliste ouvrier. C’est ainsi que tout gamin j’ai participé à certaines grandes manifestations organisées par le parti communiste français et mes souvenirs restent encore, à ce jour, intacts, comme ces « premier mai » au parc du Thabor à Rennes.

La suite est logique, la route est toute tracée. Adhésion aux Jeunesses communistes quelques années avant les fameux évènements de mai 68 et c’est à partir de cette date que tout va basculer. Un mouvement clandestin FLB (Front de Libération de la Bretagne) se manifeste bruyamment en Bretagne en faisant exploser des bâtiments administratifs symboles de la présence française en Bretagne. Une revendication claire : l’indépendance de la Bretagne… Évidemment ce n’était pas du goût d’un PCF jacobin et ennemi juré de tout ce qui pouvait être assimilé au mouvement breton. Vient également s’ajouter à cette première dissension, le mouvement de révolte de mai 68 et le regard d’un jeune lycéen de 18 ans, un regard en totale opposition avec les positions communistes (PCF) et celles de la centrale ouvrière affiliée à ce parti.

C’est la rupture totale et mon intérêt soudain pour tout ce qui concerne la Bretagne et le mouvement breton, tant culturel que politique. Un premier déclic : apparition à la télévision régionale d’un homme s’exprimant en langue bretonne ! Cet homme, vous l’avez reconnu, c’était Charlez ar Gall. Seconde chose qui déclenche mon intérêt pour la cause bretonne c’est une lecture de l’Histoire de la Bretagne de l’abbé Poisson et là l’affaire était conclue. S’ensuivent les lectures de nombreux journaux politiques de l’époque dont l’Avenir de la Bretagne dirigée par Yann Fouéré, et le Peuple breton l’organe de l’UDB. Le choix a été rapide, et l’homme de gauche que j’étais encore resté, opte pour les idées exprimées dans un journal classé « à droite », le journal de Yann Fouéré et à cette époque organe de SAV (Strollad Ar Vro, parti de la patrie en français.

Début des années 70, adhésion au parti SAV et quelques temps plus tard je prends la fonction de secrétaire fédéral pour le pays de Rennes.

Début des années 70, adhésion au parti SAV et quelques temps plus tard je prends la fonction de secrétaire fédéral pour le pays de Rennes.

Entre temps les attentats du FLB (Front de libération de la Bretagne) s’intensifient, ainsi que les arrestations, les condamnations… L’État français, fidèle à lui-même, reste totalement sourd malgré la multiplication des « nuits bleues » et les scores très honorables du mouvement politique breton légal aux diverses élections.

Alors encore une suite logique… Pourquoi poursuivre dans la voie légale qui semble être une impasse ? Quelques mois plus tard le pas est franchi. C’est mon engagement dans le mouvement clandestin. Responsable de Kevrennoù sur plusieurs départements, membre du Kuzul Meur (Grand conseil), attentats en série... puis arrestation et jugement devant une juridiction spéciale française : la Cour de Sûreté de l’État. Une première condamnation à 15 années de réclusion criminelle, puis quelques mois plus tard, seconde condamnation (pour une trentaine d’attentats) à 15 autres années d’emprisonnement dans les geôles françaises. A noter que lors du premier procès, j’ai refusé d’y participer au motif que je ne reconnaissais pas cette juridiction française et demandais à être jugé en Bretagne par un juridiction bretonne. Dans le box des accusés, je me suis limité à lire une longue déclaration de plusieurs heures après 20 jours de grève de la faim, et demandé à mes avocats de se retirer afin de laisser, entre elle, la justice française délibérée en son âme et conscience ! (Petit rappel, la peine de mort avait été envisagée).

1981, élection de Mitterrand, amnistie… et 3 ans et demi passés dans les cachots du pays qui nous occupe toujours. A peine libéré, création avec Yann Fouéré et une poignée de militants nationalistes du POBL (Parti pour l’Organisation de la Bretagne Libre). A l’issue d’une première assemblée générale je suis nommé secrétaire national, puis quelques années plus tard je deviens un des présidents jusqu’à la création d’ADSAV (la relève ou la renaissance) en français, parti de la droite nationaliste bretonne. A l’initiative de ce nouveau parti, j’en prends la direction pendant de nombreuses avant de laisser la place à une équipe plus jeune et me consacrer uniquement à la revue War Raok/La voix de la nation bretonne qu’il faut impérativement moderniser et développer… un outil indispensable pour faire avancer, voire triompher, la cause indépendantiste bretonne.

1981, élection de Mitterrand, amnistie… et 3 ans et demi passés dans les cachots du pays qui nous occupe toujours. A peine libéré, création avec Yann Fouéré et une poignée de militants nationalistes du POBL (Parti pour l’Organisation de la Bretagne Libre). A l’issue d’une première assemblée générale je suis nommé secrétaire national, puis quelques années plus tard je deviens un des présidents jusqu’à la création d’ADSAV (la relève ou la renaissance) en français, parti de la droite nationaliste bretonne. A l’initiative de ce nouveau parti, j’en prends la direction pendant de nombreuses avant de laisser la place à une équipe plus jeune et me consacrer uniquement à la revue War Raok/La voix de la nation bretonne qu’il faut impérativement moderniser et développer… un outil indispensable pour faire avancer, voire triompher, la cause indépendantiste bretonne.

La Première Guerre mondiale du fait de son impact démographique et de son acculturation française, après la Seconde on fut considérée « tout le breton » comme un soupçon de «collaborationnisme», comment ces deux conflits affectèrent-ils réellement la Bretagne ?

Padrig Montauzier: La première guerre mondiale a été une véritable catastrophe pour la Bretagne. 240.000 Bretons sont morts dans une guerre où la Bretagne n’était en rien concernée, mais cette guerre correspond surtout à la fin d’un mode de vie traditionnelle, à la régression de la langue bretonne… et à la montée d’un fanatisme républicain français culpabilisant les Bretons d’appartenir à un peuple fier et distinct.

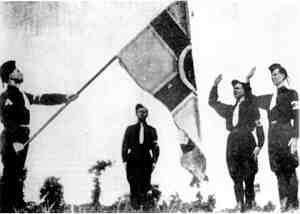

La seconde guerre mondiale a été également un conflit qui a affecté durement notre patrie. Toutefois il faut noter que si durant le premier conflit le mouvement breton était peu existant sur le plan politique, il n’en est pas de même lors de cette seconde guerre mondiale. L’EMSAV est organisé, relativement influent avec plusieurs partis politiques mais également bien représenté dans le domaine culturel. On conteste ouvertement la présence française en Bretagne, le journal Breiz Atao, le Parti National Breton ouvrent la voie et parlent d’indépendance… le groupe clandestin Gwenn ha Du fait parler la poudre, le journal La Bretagne, plus modéré, demande un statut d’autonomie… Il y a donc une véritable « contestation » nationaliste bretonne et l’État français en alerte met en route son appareil répressif. Premières arrestations de leaders politiques, premiers emprisonnements.

Je vous donne deux citations de chefs et militants nationalistes bretons à cette période :

Je vous donne deux citations de chefs et militants nationalistes bretons à cette période :

« Quelques centaines de Bretons résolus peuvent, à l’occasion du prochain confit, faire de la Bretagne une seconde Irlande ». Frañsez Debauvais.

Ou encore :

« Dans un délai prévisible il n’y aura plus de France, nous devons être sur les rangs pour prendre notre part des dépouilles de la bête ». Célestin Lainé.

Pendant ces années du conflit, deux camps s’affrontent : les Bretons qui se rangent du côté de la France en résistance contre l’occupation allemande, et les nationalistes bretons qui ne veulent pas entrer dans ce jeu guerrier où la Bretagne n’est nullement en conflit avec l’Allemagne. On retrouve cette même situation en Irlande avec le mouvement républicain et notamment avec l’attitude de l’IRA. Profitant de cette situation particulière en Bretagne et sous l’influence de plusieurs responsables allemands très celtisants, le IIIème Reich accorde quelques largeurs aux milieux nationalistes sur le plan culturel, notamment la diffusion de la langue bretonne sur les ondes. Quant à son engagement, en cas de victoire, d’accorder à la Bretagne une réelle indépendance, cela reste assez floue et pour ce qui me concerne reste au stade d’une vague promesse.

Ce qu’il faut surtout retenir de ce second conflit et de son incidence en Bretagne, c’est le comportement de ceux, qui au nom d’une résistance à l’occupant allemand, commettent les pires crimes, les plus odieux assassinats de militants bretons. C’est ainsi, après le lâche assassinat de l’abbé Yann-Vari Perrot par les communistes, que des militants nationalistes créent la formation Perrot (Bezen Perrot) et s’engagent, en tant que Bretons, au côté des forces allemandes et traquent alors les réseaux de résistants afin de préserver la vie des militants bretons. Ces hommes, ne se reconnaissant pas français, n’ont donc pas collaboré, c’est une différence avec les millions de Français qui, eux, ont joué la carte allemande contre leur propre pays.

Enfin, après la guerre, la France gaulliste et communiste a traduit et fait condamner un nombre considérable de militants bretons tant politiques que culturels, et malheureusement certains ont été passés par les armes. Rappelons, que lorsqu’ils étaient condamnés à mort face au peloton d’exécution, ils ne criaient pas «Heil Hitler» mais «Breizh Atao». Et si l’histoire avait été autre ? Nos militants seraient aujourd’hui des héros, des rues, des places porteraient leurs noms…

En tant que nationaliste breton et indépendantiste, je me suis toujours refusé à condamner ces camarades. J’ai le plus grand mépris pour ceux qui le font et qui sont tous, vous devez vous en douter marxistes et communistes, éternels ennemis d’une Bretagne libre.

La France n’est pas à une honte près... Cette période a laissé des traces, et malgré les tombereaux de mensonges déversés constamment par la bonne presse régionale, entretenant cet esprit de vengeance, le mouvement breton a néanmoins su relever la tête et reprendre le combat contre cet État français englué dans un colonialisme et un impérialisme d’un autre âge.

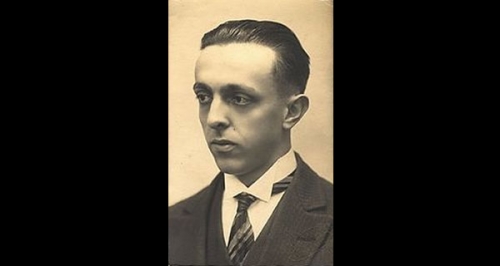

Olier Mordrel est-il la référence maximale de la pensée nationaliste bretonne ?

Olier Mordrel est-il la référence maximale de la pensée nationaliste bretonne ?

Padrig Montauzier : Même si nous ne partageons pas toutes les positions d’Olier Mordrel, il nous faut reconnaître qu’il compte parmi le grand penseur et acteur du nationalisme breton. Ce grand homme a eu cette chance d’être présent et de militer pendant le second conflit mondial, puis après un exil forcé, de continuer à militer et à promouvoir les idées nationalistes bretonnes. Un autre grand homme, que j’ai bien connu et milité avec lui de très nombreuses années, c’est Yann Fouéré. Autre personnage, bien différent d’Olier Mordrel, pas tant sur les idées, mais sur l’approche et sur la façon de les présenter et de les promouvoir. N’oublions pas que Yann Fouéré fut un ancien haut fonctionnaire, ancien sous-Préfet de Morlaix dans le Finistère et donc habitué à une certaine diplomatie… ce que fait de lui un redoutable homme politique. En fait, ces deux hommes se complètent admirablement. Maintenant, d’autres ont écrit, peu il est vrai, mais de grande valeur également. Un grand regret, suite à la mort prématurée, du fait d’une longue maladie, pendant la seconde guerre mondiale de celui que je considère comme le grand artisan du mouvement nationaliste breton et fidèle équipier d’Olier Mordrel, je veux parler de Frañsez Debauvais. Très peu d’écrits malheureusement de sa part et je pense que s’il avait survécu nous aurions eu très certainement une autre version, ou plutôt, une approche différente du nationalisme breton qui aurait été un véritable outil, une véritable arme, pour notre combat de libération nationale.

Malheureusement, dans les années 60-70, le nationalisme breton a été pénétré par le gauchisme, des magazines comme War Raok, que vous dirigez, ou des partis comme ADSAV, dont vous êtes co-fondateur, sont-ils la possibilité de retrouver le véritable sens identitaire du nationalisme breton ?

Padrig Montauzier : Les années 60-70 sont en fait les années du fameux Mai 68 avec ses dérives qui ont gangrené non seulement les milieux politiques mais également toute la société en Bretagne. Le mouvement breton n’a pas échappé au virus gauchiste et a encore, aujourd’hui, bien du mal à en guérir. Cette véritable maladie mentale nous a fait perdre un nombre considérable d’années dans notre combat pour l’émancipation de notre peuple. Notre objectif de militant breton nationaliste est de permettre à la Bretagne de renaître et ce simple objectif dépasse le clivage gauche/droite, clivage que nous revivrons lorsque nous aurons recouvré notre liberté ! Aujourd’hui notre peuple breton est menacé dans son existence même. L’Europe est en proie à une grave crise d’identité, l’image même des peuples est brouillée, le mot nation ne dit plus rien et son sens premier s’efface. Le sentiment d’appartenance n’existe plus que dans la réalité des nations charnelles et dans les aires de vieille culture… Aujourd’hui, la nation s’appelle Bretagne, Flandre, Écosse, Catalogne, Corse, Pays de Galles, Euskadi…

C’est l’orientation choisie par la revue War Raok, orientation qui refuse tout sectarisme idéologique véritable frein dans notre lutte de libération. Le peuple breton a besoin de propositions qui s’inscrivent dans une démarche de renouveau, de propositions porteuses d’idées fortes mais simples qui permettront demain à notre nation de prendre un nouvel essor dans une Europe nouvelle. Comme dit précédemment, on doit s’écarter et se dégager de tout dogme idéologique, de tout impératif de conformisme et de bienséance politiques qui l’emportent sur les intérêts du peuple breton. Notre démarche résulte d’une prise de conscience nationaliste, de décisions qui nous sont propres car nous ne laisserons jamais à d’autres le soin de nous définir. Nous voulons tout simplement faire entrer notre peuple dans l’histoire en lui rendant la possibilité d’agir pour lui-même et d’être l’acteur de son devenir. Ce qui caractérise notre nationalisme, ce qui nous caractérise c’est que nous envisageons notre lutte pour l’indépendance de la Bretagne comme un appel à certaines attitudes morales, sociales et politiques en rupture totale avec le système colonial qui nous opprime.

IMMIGRATION

La Bretagne est en train de devenir un lieu d'arrivée massive d'immigrants ces dernières années, avec l'augmentation conséquente de l'insécurité, pensez-vous que le gouvernement parisien utilise consciemment l'immigration pour « dé-bretoniser » la Bretagne ? Que pensez-vous de ces psycho-nationalistes bretons en faveur du «papal pour tous» ?

Padrig Montauzier : Excellente question qui ne s’applique malheureusement pas uniquement à la Bretagne. L’État français utilise bien sûr ce phénomène migratoire, avec le déplacement de ces populations étrangères et extra-européennes, et déstabilise ainsi l’homogénéité ethnique des peuples. Il le fait régulièrement en Bretagne et dans certaines grandes villes bretonnes aujourd’hui on ne sait plus très bien dans quelle partie du monde nous nous trouvons ! Autrefois on déplaçait les populations (régimes communistes), aujourd’hui la façon de faire est différente, plus anodine, mais toute aussi efficace. Mais comme vous le dites dans votre question, certains militants « bretons » acceptent ce procédé mortifère qui menace l’existence même du peuple breton, peuple dont ils se réfèrent et prétendent défendre l’identité !

De tout temps les déplacements de population ont marqué l’histoire, mais accomplis à l’intérieur d’un vaste ensemble ethno-culturel relativement homogène, ils n’ont jamais affecté la cohésion, ni mis en péril les caractères communs des peuples. La présence de plus en plus massive, en Europe, de populations immigrées extra-européennes est en fait le produit d’un certain système idéologique négateur des spécificités. Il faut également remarquer qu’une immigration massive, comme nous le constatons actuellement, devient obligatoirement une colonisation !

Il nous appartient donc, nous défenseurs des peuples, de refuser ce qui devient une invasion démographique. Les problèmes liés à cette immigration extra-européenne en Europe appellent une solution idéologique favorable à la cause des peuples. Les irresponsables qui prônent la fusion des peuples par idéologie mondialiste font le jeu des puissances d’argent et de la haute finance cosmopolite. Leur ardeur humanitaire masque en fait leurs véritables motivations.

Au même titre que nous, nationalistes et indépendantistes bretons, refusons l’exode des Bretons, nous refusons l’exode immigrationniste dans le reste du monde.

EUROPE DES PEUPLES

Yann Fouéré, un nationaliste breton, a écrit le célèbre livre Pour l'Europe des cent drapeaux qui proposait une Europe fédérale basée sur les patries charnelles.Quelle est votre proposition pour la construction de cette "Europe aux cent drapeaux" ?

Padrig Montauzier : Tout d’abord je voudrais préciser que l’on peut difficilement séparer le combat qui se mène aujourd’hui en Bretagne (ou en Catalogne, en Flandre, en Corse, au Pays Basque, en Écosse...) et le destin de l’Europe. L’Europe que nous voulons bâtir est l’Europe des peuples, l’Europe aux cent drapeaux, aux cent nations... l’Europe ethnique. Dois-je rappeler que la Bretagne est une des plus anciennes nations européennes. L’Europe fait donc partie de notre combat et d’un bout à l’autre de cette Europe des peuples luttent pour leur émancipation et leur libération nationale. De l’un à l’autre, les buts et les moyens varient, mais l’impulsion initiale est la même.

Cette lutte des peuples, concerne ou concernera tous les peuples européens. Mais comme je le précisais précédemment, cette Europe devra se construire sur des bases ethniques, des peuples-patries… Une Europe européenne. Dois-je vous énumérer les dangers actuels qui risquent de conduire l’Europe à sa perte : l’immigration extra-européenne, l’islam religion guerrière, la menace de certains pays émergents… etc. La situation est aujourd’hui critique car nous sommes plus qu’hier devant un grave danger d’assimilation. Je suis un défenseur et du côté des peuples de culture contre les systèmes massifiants, les complices et les agents du déracinement. A nous d’organiser la résistance, peuples européens. A nous Bretons de participer activement à la construction de cette Europe des peuples qui est en marche. Ce qu’il faut à cette Europe c’est d’abord une vision, un idéal, un souffle nouveau. Cette Europe nouvelle doit bien sûr échapper à toutes tentations impérialistes, centralistes, à tout système unitaire. Elle sera une fédération dont chaque nation sera membre. Ces membres, eux-mêmes États, se gouvernant, s’administrant en toute souveraineté selon leurs propres lois. La Bretagne adhérera librement à ce pacte fédéral et ne déléguera uniquement que ce qu’elle ne pourra gérer seule. A tout moment cependant, elle sera libre de suspendre telle compétence à l’Europe, voire, si la situation l’exige, de se retirer totalement du pacte.

Cette lutte des peuples, concerne ou concernera tous les peuples européens. Mais comme je le précisais précédemment, cette Europe devra se construire sur des bases ethniques, des peuples-patries… Une Europe européenne. Dois-je vous énumérer les dangers actuels qui risquent de conduire l’Europe à sa perte : l’immigration extra-européenne, l’islam religion guerrière, la menace de certains pays émergents… etc. La situation est aujourd’hui critique car nous sommes plus qu’hier devant un grave danger d’assimilation. Je suis un défenseur et du côté des peuples de culture contre les systèmes massifiants, les complices et les agents du déracinement. A nous d’organiser la résistance, peuples européens. A nous Bretons de participer activement à la construction de cette Europe des peuples qui est en marche. Ce qu’il faut à cette Europe c’est d’abord une vision, un idéal, un souffle nouveau. Cette Europe nouvelle doit bien sûr échapper à toutes tentations impérialistes, centralistes, à tout système unitaire. Elle sera une fédération dont chaque nation sera membre. Ces membres, eux-mêmes États, se gouvernant, s’administrant en toute souveraineté selon leurs propres lois. La Bretagne adhérera librement à ce pacte fédéral et ne déléguera uniquement que ce qu’elle ne pourra gérer seule. A tout moment cependant, elle sera libre de suspendre telle compétence à l’Europe, voire, si la situation l’exige, de se retirer totalement du pacte.

Enfin, quels sont vos projets culturels et politiques actuels ?

Padrig Montauzier : Actuellement je projet qui me tient à cœur c’est de faire en sorte qu’une revue comme War Raok perdure et devienne un véritable outil pour la cause qui m’anime et qui anime tous les défenseurs des libertés bretonnes. La revue que je dirige doit devenir une référence dans cette résistance de notre peuple face à un État français colonialiste et impérialiste. War Raok, avec plus de 20 années d’existence, œuvre concrètement pour une réelle renaissance bretonne, refuse par les articles traités que le peuple breton se laisse contaminer par des émotions étrangères, émotions préfabriquées, afin de mieux se réapproprier ses propres émotions… celles liées à sa terre, à sa culture, à son histoire, à sa langue, à sa religion et à ses traditions.

Il faut que War Raok continue à diffuser les idées généreuses de liberté, sans complaisance mais avec objectivité et rigueur. Si certains ont peur de leur ombre, se passent eux-mêmes la camisole intellectuelle, nous préférons à War Raok agir pour une véritable renaissance bretonne en évitant surtout de ne pas tomber dans le piège d’une revue contestataire, irresponsable ou extrémiste.

Il faut que War Raok continue à diffuser les idées généreuses de liberté, sans complaisance mais avec objectivité et rigueur. Si certains ont peur de leur ombre, se passent eux-mêmes la camisole intellectuelle, nous préférons à War Raok agir pour une véritable renaissance bretonne en évitant surtout de ne pas tomber dans le piège d’une revue contestataire, irresponsable ou extrémiste.

Voilà mon cher Enric.