« Le professeur – au sens de l’intellectuel – n’a plus de place dans le lycée d’aujourd’hui ». Que s’est-il passé ? Qu’est-ce que l’école aujourd’hui, et que devrait-elle être ? La question n’est donc pas « pourquoi l’école fonctionne mal ». Elle est bien plus profonde. La question est : pourquoi l’école a-t-elle cessé d’être ? Ce qui rend la problématique de Robert Redeker non seulement philosophique, mais historique.

En effet, ce que l’école devrait être, elle l’a été, en tout cas pour l’essentiel, et jusqu’il y a à peine 50 ans. Etait-ce mieux avant ? Bien sûr. C’était mieux quand l’école était vraiment l’école.

Le propre de l’être humain, c’est qu’il parle. Aristote avait déjà insisté sur cette évidence. De ce fait, l’école, si elle est éducation de l’homme à devenir homme, devrait être respect de la langue et recherche du langage le plus noble. Nous en sommes loin. « Nous, on veut… », « Les Français, ils (prononcez : y) sont pas d’accord pour penser que… », « la France, elle est à l’initiative… », « c’est quoi, cette note pourrie que vous avez mis à mon fils… ». La redondance, la référence à un soi dilué dans un « on », l’approximation ont tué la langue française. Mais c’est aussi la communication qui a tué la langue/ La « pensée power point » a remplacé la dissertation. Tandis que le respect des « cultures » a remplacé la culture générale. Les « cultures d’origine » c’est-à-dire la culture comme cocon ont remplacé la culture générale, qui est la capacité d’interroger le monde, de se projeter dans le monde. Les cultures d’origine ne sont du reste respectées et admirées que dans la mesure où elles ne sont pas européennes. Dans ce dernier cas, elles sont marquées par la culpabilité et mises entre parenthèses. L’enseignement des cultures devient ainsi l’enseignement de l’existence de la diversité des origines (bien sûr que les origines sont diverses, mais la belle affaire !).

L’école passe sous silence l’essentiel. Elle est un enseignement de l’ignorance de la culture. C’est-à-dire qu’elle cesse d’enseigner la culture comme recherche de ses propres fondements dans le monde. Les Français ne seraient donc héritiers de rien. Ils devraient se construire à partir de rien. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent tout simplement pas se construire. De leur côté, dans l’école telle qu’elle est, les enfants d’immigrés ne sauraient devenir héritiers de la France, nation littéraire par excellence. Du moins ces enfants d’immigrés ont-ils le droit d’être héritiers de leur culture d’origine, ce qui est contesté aux Européens.

Nous sommes ainsi des « inhéritiers » comme écrit Renaud Camus. Au nom de l’ouverture de l’école « sur la vie », l’école s’ouvre aux aspects les plus triviaux de la vie, que chacun aura bien le loisir de connaître, et dont l’école nous mettait, au moins un temps, à l’abri. L’école avait pour mission de montrer qu’il n’y a pas que le tiercé et les chansons de Claude François dans la vie. Elle prend maintenant pour référence les faits sociétaux les plus triviaux. Etonnant ? Pas tant que cela quand on constate que des pédagogistes expliquent que l’école n’est plus là pour transmettre et pour élever vers la culture mais a pour objet désormais de permettre le « vivre ensemble » et d’ « empêcher la guerre civile ». C’est pourquoi le contenu des matières tend à être évacué de l’école, ce qui aurait ulcéré Hegel, pour qui on réfléchit toujours à partir d’un contenu. Mais Hegel est loin. L’essentiel, désormais, n’est pas d’apprendre, c’est de « faire des choses ensemble » : un atelier radio, un dessin collectif, une pièce de théâtre sur la tolérance, etc. L’idéal de l’école contemporaine est la suppression des matières, c’est un enseignement sans contenu, ou avec un contenu le plus éclaté possible : un peu de texte, beaucoup d’images. Et des discussions, des « débats » qui précèdent l’acquisition des contenus. L’école est ainsi horizontalisée. L’instituteur s’appelle désormais « professeur des écoles ». Cela se produit justement au moment où il n’y a plus de professeur. Il n’y a plus que des « enseignants ». Ils n’existent plus d’ailleurs qu’en groupe. C’est le fameux « corps enseignant ». Les professeurs étaient d’ailleurs de grands instituteurs, au sens où ils instituaient, c’est-à-dire qu’ils mettaient debout la culture. Il s’agit au contraire désormais de mettre couché – horizontal – tout ce qui était debout. Il s’agit de faire en sorte que rien ne dépasse. Ronsard au même niveau que Claude François. L’enseignant devient un super éducateur, « proche des gosses ».

Le problème est que la fin des instituteurs, c’est aussi la fin des institutions, et c’est la fin de toute société. Kant avait souligné que l’éducation nécessite une prise de distance radicale avec le milieu familial. Aujourd’hui, au contraire, on parle de « communauté éducative » associant enseignants, parents d’élèves, et les élèves eux-mêmes. Loin de tenir à distance les trivialités de la vie quotidienne, l’école s’y englue. On « débat » de la violence, du racisme, de l’égalité entre les sexes, de la lutte contre les discriminations ou l’extrême droite (ce qui est du reste à peu près la même chose), etc.

Dans ses fondements, l’École a la charge d’initier au loisir dans le sens le plus élevé du terme : la disponibilité à être soi, à se trouver en s’éduquant par la fréquentation des œuvres de l’esprit et par la pratique de disciplines exigeantes. L’école actuelle tend au contraire à devenir un vaste centre de loisirs. Les loisirs contre le loisir. De même que le culte de la diversité a tué les vraies différences, les loisirs ont tué le loisir. Les controverses d’idées se sont abaissées au niveau des pseudos débats télévisés dans lesquels excelle la « caste palabrante ». Un amuseur généralement pas drôle du tout et d’un alignement total sur le politiquement correct plutôt que Régis Debray ou Alain de Benoist : c’est certain que c’est moins « prise de tête ».

Il suffirait, nous dit-on, de « se parler » pour conforter le « vivre ensemble », qui commence dés l’école, et même, croit-on, repose sur elle. Mais que veut dire ce « vivre ensemble » ? C’est tout simplement le contraire de la fraternité. C’est un « côte à côte » sans lien, sans regarder ensemble dans la même direction. C’est un simple « respect ». Dans une copropriété il faut du « vivre ensemble ». Mais dans une nation, il faut beaucoup plus que cela. Il faut de la fraternité.

Le « vivre ensemble » est une valeur libérale. Il n’est que cela. Pas étonnant qu’elle soit le totem de « socialistes » ralliés, depuis 1983, au libéralisme aussi bien économique que sociétal (le second fournissant du carburant au premier). « Autant la fraternité se pensait sur le registre de l’affirmation, autant le vivre ensemble, qui pourrait en devenir le tombeau, se conçoit sur le registre du renoncement » écrit Robert Redeker. Le vivre ensemble est le renoncement à toute assimilation des immigrès à notre nation. Il va avec l’ « archipellisation » (ou balkanisation) de l’enseignement, à son adaptation aux situations locales, aux féodalités municipales, au patronat des entreprises locales, au marché local de l’emploi. Comme si l’école devait servir à « trouver du boulot ». Comme si sa mission n’était pas autre : former des hommes et donc des citoyens d’un pays. Comme si l’école ne devait pas tout simplement servir à vivre.

L’École doit servir à vivre, c’est-à-dire qu’elle doit enraciner dans une culture et dans le même temps arracher à la tyrannie du présent, à la tyrannie de l’horizontal. L’École arrache à la paroi de la caverne de Platon et nous met à l’épreuve du soleil des grandes œuvres. L’École nous fait entrer dans ce que Hannah Arendt appelle le « pays de la pensée ».

Mais l’école actuelle fait le contraire. Elle ancre dans le seul présent, un présent liquide, « un présent existentiellement flottant » (Jean-Pierre Le Goff) et feint de s’étonner du manque de repères des élèves (pardon, des apprenants).

Pour jouer le rôle qu’elle devrait jouer et qu’elle jouait – preuve que nous ne parlons pas d’une utopie – l’École n’est pas seulement gratuite, elle est la gratuité même. Le sens profond de la gratuité scolaire n’est pas seulement la gratuité financière. La gratuité, c’est aussi la non utilité immédiate de ce que l’on apprend. L’École ne doit avoir aucun lien avec le « marché du travail ». La formation professionnelle a son rôle et sa place, qui ne sont pas ceux de l’École. L’École ne doit servir qu’à nous rendre autonome, à faire du petit homme de France un jeune Français.

L’École est avant tout loisir (skholé). Non pas loisir comme divertissement mais comme temps libéré des contraintes d’utilité. Walter Benjamin avait écrit : « l’esprit de métier n’est pas l’esprit des études ». L’École, c’est tout ce que les politiques de l’école depuis 40 ans veulent nous faire oublier. Droite et gauche cumulent leurs tares pour détruire l’école. Pour la droite, l’école couterait trop cher et ne serait pas assez adaptée aux besoins des entreprises (la fameuse « employabilité »). Pour la gauche, il faut changer l’école parce qu’elle n’est pas assez égalitaire. Pour mettre tout le monde au même niveau, elle doit être évidée de tout contenu culturel. Il faut en finir avec la « violence symbolique » exercée par les grands auteurs (Molière, Racine…) et les grandes œuvres.

Droite et gauche veulent faire des élèves de simples disciples de notre époque, des « branchés » des otages de la société numérique, des suradaptés au présent, c’est-à-dire des suradaptés à l’éphémère. Et donc des inadaptés au temps long. Droite et gauche ont supprimé toute distance entre l’école et la société.

L’école n’a pourtant pas à se plier aux lubies du jour. Elle n’a pas pour objet d’assurer l’employabilité définie par les entreprises à tel ou tel moment, elle n’a pas pour objet d’acquérir des gestes éco-citoyens ou éco-responsables, ni de s’ouvrir à la « diversité » (réduite à la couleur de peau dans notre société sans imagination). L’école doit nous apprendre ce que l’on appelait les « humanités », c’est à dire qu’elle doit s’occuper de la formation de l’homme.

Soumises à la « culture du résultat » – forme moderne de l’inculture – l’école se veut performante. Alors que « éduquer, ce n’est pas rendre performant » (Robert Redeker). Elle veut faire du chiffre, et obtient des scores record d’admis au baccalauréat (88,5% en 2016). Un bac qui ne vaut plus le certificat d’étude de 1935. Au-delà même que les chiffres sont manipulés, le registre de l’école ne devrait pas être celui de la performance. Il devrait être celui de l’éducation Mais l’école est mentalement colonisée par la « culture de l’entreprise » – de même que les fils d’immigrés continuent d’être colonisés à l’envers par la « culture de l’excuse » qui les infantilisent. Il n’y a pas, il n’y a plus de séparation entre l’école et l’économie. La laïcité de l’école par rapport au monde de l’économie n’est plus respectée. C’est pourquoi le numérique envahit l’école. La « culture de l’entreprise » ne relève en effet pas de la culture mais des techniques de la communication. Le numérique est fait pour la communication, pas pour la pensée.

L’école évide la pensée, on y apprenait des contenus, on communique maintenant des « données ». Plus personne n’a le droit d’ignorer le numérique, qui abolit la frontière entre le monde de l’école et le monde extra-scolaire. L’école oscille entre centre de loisirs et enseignement d’un catéchisme « droitsdel’hommiste », excluant tout « dérapage » et instaurant une nouvelle bien-pensance (« Les bien-pensants ne dérapent jamais, ils sont de la glace », remarquait Philippe Muray). Dans ce climat de néo-totalitarisme spongieux, le loisir – la skholé – l’école comme apprentissage d’une culture générale est oubliée. Alors que le loisir ainsi entendu est le cœur de ce que devrait être l’école.

De même que les loisirs ont remplacé le loisir, le culturel a remplacé la culture. Le culturel est l’ensemble des pratiques et signes familiers de soi. Choisir telle voiture est un acte culturel. S’alimenter bio est un acte culturel. La culture est bien autre chose. C’est une inquiétude, c’est une quête, c’est une faim jamais rassasiée. C’est un manque. Etre cultivé, c’est comprendre l’incomplétude de l’homme. Etre cultivé, c’est comprendre que nous ne comprendrons jamais tout. C’est ressentir cette incomplétude. Quand on commence à aimer les œuvres de culture, les débats d’idées, on est toujours en manque d’approfondissement, d’enrichissements, d’arguments nouveaux, de contre-arguments. Parce qu’elle est manque, la culture nous demande un décentrement, elle nous demande de ne pas penser qu’à nous. Elle nous demande d’aller du moi au soi. Elle nous demande aussi un élan. Il nous faut toujours sauter par-dessus un gouffre. Parce qu’elle est inconfort, la culture nous sort du confort du quotidien.

Dans le même temps qu’elle est manque, la culture vise à un idéal. C’est celui de l’équilibre entre le corps et l’esprit. Entre le matériel et l’âme. La culture vise à l’acquisition des humanités, et le mot d’ordre des humanités est « rien de trop » ainsi que « mieux vaut une tête bien faite que bien pleine » (Montaigne). L’idéal qui doit être celui de l’école est tout à l’opposé de l’illimitation de la société de marché et de l’idéologie publicitaire. L’école telle qu’elle doit être éduque un peuple. A l’inverse, l’école actuelle voit dans les élèves un public ou des « usagers ». Il n’y a plus de peuple.

Pour savoir ce que doit être l’école il faut savoir ce qu’est l’homme. Les pensées de la déconstruction ont démonté l’homme comme sujet. Il ne reste plus que des déterminations et des processus. Affolé par de multiples déterminations (sociologiques, culturelles, symboliques, éducatives…), noyé dans le flux du vivant (la biologie), l’homme a été déclaré mort. Cela s’est produit peu de temps après la disparition (ou la dormition) de Dieu et des dieux – ce qui n’est certainement pas un hasard. La preuve de l’homme, c’était en effet qu’il se créait des dieux. Il est bien sûr exact que l’homme connait des déterminations, des cadres de sa liberté, des limites, des héritages. Il est vrai qu’il connait, voire subi, des tendances, des pesanteurs, et, par ailleurs, il est vrai qu’il est un animal, un vivant parmi d’autres vivants. Mais l’homme n’est pas qu’un animal. Ce n’est pas un animal comme les autres (voir deux livres essentiels : Yves Christen, L’animal est-il une personne ? et Alain de Benoist, Des animaux et des hommes. La place de l’homme dans la nature). Reste que les idéologies déconstructivistes (la French theory) de la « mort de l’homme », la mort comme sujet, la mort comme porteur d’un propre de l’homme, ont abouti à une ère du vide, analysé notamment avec justesse par Karel Kosik et Gilles Lipovetsky. C’est aussi l’ère du « présent liquide » (Zigmunt Bauman), un présent qui ne donne aucune prise pour s’arrimer.

Aussi nous faut-il revenir à la question ultime de Kant. Après ses trois questions : que puis-je connaître ?, que dois-je faire ?, que puis-je espérer ?, Kant estimait que la dernière question, résumant toutes les autres, était « qu’est-ce que l’homme ? ».

Or, l’homme se peut se penser comme on regarde une photographie. « L’homme n’est pas ce qu’on voit de lui » (Robert Redeker). L’homme n’est pas que cela. L’homme est un mouvement et il est un écart. Il est toujours dans cet écart entre ce qu’il est et ce qu’il doit être. Il n’y a pas de société ni d’homme sans « idéal régulateur » (Kant). La question « qu’est-ce que l’homme » se ramène ainsi à « qu’est-ce que l’homme doit être pour rester homme ».

Croit-on que cette vision normative nous fait oublier l’observation de la réalité anthropologique ? Elle permet au contraire de la comprendre sous une autre forme. Ce que l’homme fait (ou pas) s’analyse comme un approfondissement du propre de l’homme ou un éloignement de ce propre. Car, justement, parmi ce qui est spécifique à l’homme, il y a le besoin de se donner à lui-même ses normes (auto nomos).

C’est la question de la loi morale, et c’est, au-delà même de Kant, la question du style que l’homme doit se donner. L’homme doit se mettre en forme. Son comportement doit obéir à un style – même si on le juge sans style ou si on le qualifie d’anti style. Le style, c’est l’alliance d’un fond et d’une forme. Le fond est une loi morale, la forme est une esthétique, c’est-à-dire une certaine idée de la beauté. Les deux sont liés : privilégier le Bien sur le Beau, c’est encore croire que le Bien est ce qu’il y a de plus Beau. On ne peut sortir de là : le Bien, le Beau et le Vrai ont partie liée. Ce qui est Vrai, c’est que le Bien ne peut être que le Beau.

C’est le propre des sociétés libérales que de vouloir dissocier l’idée du beau dans un relativisme tel qu’il faut paradoxalement le qualifier de relativisme absolu. « A chacun son idée du beau ». Voilà le mot d’ordre des sociétés libérales depuis Jack Lang et ses continuateurs. De manière logique, la disparition de l’idée du beau, la disparition de l’idée d’une beauté qui pourrait s’enseigner, que l’on pourrait apprendre à aimer, cette disparition est concomitante de la disparition de l’idée de bien commun. Si on peut dire « A chacun son beau » alors on peut dire « à chacun son bien ». L’inconvénient est alors qu’il n’y a plus de société. Le commun disparait. L’idée de bien commun est remplacée par celle de « société du respect » (Najat Vallaud-Belkacem reprend bien sûr le terme).

La société du respect est le stade ultime de la déconstruction d’un peuple et de son atomisation. C’est le contraire de la fraternité. Libéraux-libertaires (de « gauche »), et productivistes croissancistes forcenés (de « droite ») se retrouvent, ici comme ailleurs, sur l’essentiel : la destruction des racines, de la transmission, de l’idée de bien commun. Il se produit alors ce que Robert Redeker appelle une « définalisation de l’existence collective ». Sans bien commun, il n’y a plus (ou pas) de culture commune.

C’est pourquoi la culture générale est progressivement vidée de son contenu et balayée des concours. Condamnée pour son « élitisme », la culture générale est remplacée par des capacités d’ « expertise » (des compétences micro sectorielles) sans vision d’ensemble. « Compétences », « talents », « aptitudes » et savoir-faire remplacent les savoirs (tout court) et le niveau général de culture.

Puisque tout est culture (la façon de se moucher ou de tenir sa cigarette) rien ne relève d’une culture qui pourrait s’apprendre et être notre horizon partagé – ce que l’on appelait les humanités. Le culturel a tué le cultivé, comme l’a remarqué Alain Finkielkraut. Il n’y a plus de culture, il n’y a plus que des « champs » culturels. Dans ces « champs » culturels, tout égale tout. Et le meilleur égale le moins que rien (c’est « question de goût »).

La « société du respect » – qui est en fait une « dyssociété » – oblige à respecter autant le beau travail, patient et exigeant, que la « production culturelle » d’un quelconque imposteur sponsorisé par une mairie ou une DRAC. La nouvelle cléricature « bobo » (bourgeois-bohème) a fait de l’antinormativisme la nouvelle norme.

Ce qui caractérise l’antinormativisme de rigueur – la nouvelle norme – c’est qu’il se meut dans la stricte horizontalité. Toutes les transgressions sont à louer – à applaudir, car nous sommes dans une époque applaudissante – sauf celles qui nous élèveraient. Sauf les transgressions qui nous rappelleraient l’existence d’une autre dimension, la verticalité.

Nous vivons une « définalisation de l’existence collective dans laquelle il convient de repérer une suite inévitable de la liberté des Modernes », note Robert Redeker. L’horizontalité qui domine n’est pas la culture générale, qui élève, mais ce n’est pas non plus la culture populaire, qui relie. C’en est la perversion, le détournement. La culture de masse n’est pas l’habitus du peuple, de la classe laborieuse. C’est bien autre chose. C’est une culture qui vise à l’égalisation des intériorités. A leur abaissement même. Une égalisation par le bas, un affaissement, une réduction à la rigolade, à la dérision, ou à la petite compassion. C’est l’homo festivus tempéré par un peu de sentimentalité niaise. Au moment où les écarts matériels s’accroissent, un riche n’est plus qu’un pauvre avec de la thune.

La communication a tué le professorat, les élèves ont cédé la place aux apprenants. L’école n’est plus une institution. « Ses missions, transmettre l’héritage du passé, autrement dit fabriquer des héritiers, amalgamer à la Nation, instituer l’âme et conduire au pays de la pensée – ont sombré dans l’oubli ». Il reste un fantôme – celui d’une école nationale et républicaine, celle qui donnait un héritage culturel, même et surtout aux plus pauvres, aux plus modestes des enfants de notre patrie. C’est un fantôme qui appelle à une renaissance.

Robert Redeker, L’école fantôme, Desclée de Brouwer, 204 pages, 18 €

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “

Robert Redeker : Pourquoi ces livres ? D’abord, il y a l’urgence d’établir le droit d’inventaire philosophique de la période historique que nous venons de vivre depuis le XVIIIe siècle et qui paraît se clore – c’est la période que l’on appelle “la Modernité”, qui a été marquée par une religion inédite, celle du progrès. Ce livre pourrait se découper ainsi : le progrès, sa naissance, sa vie, son déclin, sa mort. Il s’agit du progrès entendu comme idéologie, c’est-à-dire comme grille métaphysique de lecture du monde, et comme valeur identifiée au Bien. Ensuite, j’ai voulu continuer à penser les mutations de l’homme et du monde dans une lignée que je trace depuis mes premiers livres (Le déshumain ; Nouvelles Figures de l’Homme ; L’emprise sportive) et d’autres plus récents (Egobody). Enfin, le monde en charpie dans lequel nous vivons, et la “ La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie.

La majuscule au “P” de “Progrès” dit tout. Le Progrès ainsi saisi a le statut d’une entité métaphysique planant sur l’histoire et dirigeant sa marche. Il prend la place de Dieu comme directeur de l’histoire – un Dieu dépersonnalisé, désindividualisé, n’existant pas, réduit à un concept exsangue. Cette conception du progrès fut beaucoup plus qu’une idée philosophique (celle de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Marx), ce fut une opinion populaire, répandue dans les masses, en ce sens-là elle fit l’objet d’une croyance collective. Elle fut distribuée comme l’hostie des curés par des milliers de hussards noirs de la République tout au long de la IIIe République. On – surtout à gauche – croyait au progrès comme on avait cru en Dieu. Tous – Kant aussi bien que, quoique confusément, les masses – attribuaient une valeur métaphysique aux évolutions de la technique, de l’industrie, du droit, de la politique. Ma critique n’est pas celle du progrès des connaissances, de l’évolution des techniques et des améliorations de l’existence humaine, ce qui serait aussi absurde que grotesque, mais du sens abusivement conféré à ces évolutions, de leur transformation en fétiche et idole. Je ne développe pas une technophobie encore moins un irrationalisme. On peut plutôt comprendre ma démarche comme une critique de l’idolâtrie. Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit

Cette croyance au progrès nous a rendu criminels et aveugles, criminels par aveuglement (le progrès est alors l’opium et l’ivresse de l’histoire) et dévastateurs pour la nature. Par sa faute nous avons confondu le ménagement du monde – le monde que l’on tient comme on fait le ménage, avec amour et précaution, “ménager” – et l’exploitation du monde, sa dévastation. Les utopies politiques ont conduit au crime, le capitalisme à la dévastation. Or, le capitalisme n’a pas besoin de la croyance métaphysique dans le progrès pour aller de l’avant. Il se peut se contenter d’ériger l’innovation, le mouvement, “le bougisme”, comme dit  Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody

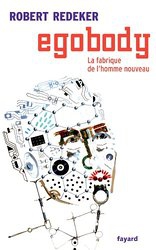

Comme programme, le transhumanisme est une utopie post-progressiste qui ne conserve de ce progressisme que le fétichisme de la science et de la technique. La dimension morale, historique et métaphysique du progressisme est jetée par-dessus bord. De fait, le transhumanisme est un scientisme et un technicisme de la plus consternante naïveté. Il n’est que l’un des produits de la décomposition du cadavre du progrès, une sorte de jus de cadavre du progrès. Mais il est aussi une réalité sociale sous la forme d’un fantasme qui hante la médecine, le show-business, le sport. Peu à peu l’homme “naturel” est remplacé par un homme d’un type nouveau, indéfiniment réparable, dont les organes sont des pièces détachées remplaçables, dont le corps est entièrement composé de prothèses. Une figure du sport comme Oscar Pistorius peut être prise pour l’emblème de cette transformation anthropologique. Nommons egobody

Prenons un exemple allemand dans les années vingt et trente. Il y avait un programme du NSDAP. Il y avait une utopie nationale-socialiste, admirablement étudiée par Frédéric Rouvillois (5). Idem pour le marxisme léniniste. Il y avait le programme de Lénine et l’utopie d’une société où chacun s’épanouirait totalement et librement. Robert Redeker rappelle à ce sujet le lien entre marxisme et millénarisme, relevé avant lui par Ernst Bloch. Avec l’utopie c’en est fini de l’histoire et de l’avenir. L’utopie en termine avec l’avenir. Elle ex-termine l’avenir, dit, dans une formule très heureuse, Robert Redeker. Elle fait sortir l’avenir du jeu. Que voulait l’utopie nationale-socialiste ? En finir avec toute faillibilité de l’homme allemand. L’utopie, note encore Redeker, est une anti-chronie. Elle suppose l’arrêt du temps. Elle n’est, au contraire, pas sans lieu. Elle suppose au contraire un lieu définitivement limité. Elle suppose un lieu sans temps. Un pays sans histoire. Kant juge nécessaire l’idée d’une société idéale tout comme Rousseau juge nécessaire l’hypothèse de l’état originel de nature. L’utopie est moins un progressisme qu’un millénarisme qui met fin à tous les progressismes.

Prenons un exemple allemand dans les années vingt et trente. Il y avait un programme du NSDAP. Il y avait une utopie nationale-socialiste, admirablement étudiée par Frédéric Rouvillois (5). Idem pour le marxisme léniniste. Il y avait le programme de Lénine et l’utopie d’une société où chacun s’épanouirait totalement et librement. Robert Redeker rappelle à ce sujet le lien entre marxisme et millénarisme, relevé avant lui par Ernst Bloch. Avec l’utopie c’en est fini de l’histoire et de l’avenir. L’utopie en termine avec l’avenir. Elle ex-termine l’avenir, dit, dans une formule très heureuse, Robert Redeker. Elle fait sortir l’avenir du jeu. Que voulait l’utopie nationale-socialiste ? En finir avec toute faillibilité de l’homme allemand. L’utopie, note encore Redeker, est une anti-chronie. Elle suppose l’arrêt du temps. Elle n’est, au contraire, pas sans lieu. Elle suppose au contraire un lieu définitivement limité. Elle suppose un lieu sans temps. Un pays sans histoire. Kant juge nécessaire l’idée d’une société idéale tout comme Rousseau juge nécessaire l’hypothèse de l’état originel de nature. L’utopie est moins un progressisme qu’un millénarisme qui met fin à tous les progressismes.

À nouveau l’affaire Heidegger occupe les gazettes ! Cette histoire, répétée tous les dix ans, du nazisme de Heidegger — dont témoigne le livre de Peter Trawny, Heidegger et l’Antisémitisme (Seuil) — est un marronnier destiné à amuser ceux qui ne s’intéressent pas à Heidegger, qui ne le lisent ni ne le travaillent, ni ne travaillent avec lui. On ne voit pas quel est son intérêt, à part céder à la mode grotesque mais payante de l’antifascisme policier. Une fois que l’on a dit que l’homme Heidegger était nazi, on n’a rien dit du tout ! Ce n’est pas l’homme Heidegger dans son entier qui était nazi, encore moins le philosophe Heidegger, mais le particulier Martin Heidegger, à certains moments de son existence. Heidegger n’était pas “un” nazi, il était par moments nazi. L’article un est ici d’une importance capitale.

À nouveau l’affaire Heidegger occupe les gazettes ! Cette histoire, répétée tous les dix ans, du nazisme de Heidegger — dont témoigne le livre de Peter Trawny, Heidegger et l’Antisémitisme (Seuil) — est un marronnier destiné à amuser ceux qui ne s’intéressent pas à Heidegger, qui ne le lisent ni ne le travaillent, ni ne travaillent avec lui. On ne voit pas quel est son intérêt, à part céder à la mode grotesque mais payante de l’antifascisme policier. Une fois que l’on a dit que l’homme Heidegger était nazi, on n’a rien dit du tout ! Ce n’est pas l’homme Heidegger dans son entier qui était nazi, encore moins le philosophe Heidegger, mais le particulier Martin Heidegger, à certains moments de son existence. Heidegger n’était pas “un” nazi, il était par moments nazi. L’article un est ici d’une importance capitale.

Dès lors, débarrassé du souci fondamental de vivre, c’est-à-dire essentiellement de se préparer à l’idée de mourir, egobody, réduit à un corps formaté par les écrans, n’a plus qu’à simplement jouir. Jouir par le divertissement qui est son « tropisme principal » et l’enfonce toujours plus dans un quotidien « lunaparkisé » [

Dès lors, débarrassé du souci fondamental de vivre, c’est-à-dire essentiellement de se préparer à l’idée de mourir, egobody, réduit à un corps formaté par les écrans, n’a plus qu’à simplement jouir. Jouir par le divertissement qui est son « tropisme principal » et l’enfonce toujours plus dans un quotidien « lunaparkisé » [ Professeur de philosophie et écrivain, R. Redeker se lance dans une virulente polémique: il entend "passer au scanner" l'homme contemporain – baptisé "Egobody"– que nous serions tous devenus "à des degrés divers". Il dissèque cet homme nouveau en l'opposant à l'ancien, disparu selon lui, dans les années 1970. Les riches références philosophiques et religieuses, évitant l'écueil de la déploration moralisante, visent à nous convaincre que nous vivons une "véritable révolution anthropologique": celles du "des-humain", du "neg-humain". Toutes les valeurs, idéaux et interdits qui liaient les hommes et donnaient du sens à l'existence individuelle et collective ont disparu : les 18ème et 19ème ont annoncé la mort de Dieu, du diable et du péché originel; le 20ème celle de l'homme et des idéologies politiques... Face à cet horizon amputé de toute verticalité, de toute métaphysique, la publicité, les industries du divertissement, les nouvelles technologies ont eu le champ libre pour "fabriquer" Egobody: ayant perdu son "âme" – son for intérieur –, il ne distingue plus son "moi" de son corps: ego=body.

Professeur de philosophie et écrivain, R. Redeker se lance dans une virulente polémique: il entend "passer au scanner" l'homme contemporain – baptisé "Egobody"– que nous serions tous devenus "à des degrés divers". Il dissèque cet homme nouveau en l'opposant à l'ancien, disparu selon lui, dans les années 1970. Les riches références philosophiques et religieuses, évitant l'écueil de la déploration moralisante, visent à nous convaincre que nous vivons une "véritable révolution anthropologique": celles du "des-humain", du "neg-humain". Toutes les valeurs, idéaux et interdits qui liaient les hommes et donnaient du sens à l'existence individuelle et collective ont disparu : les 18ème et 19ème ont annoncé la mort de Dieu, du diable et du péché originel; le 20ème celle de l'homme et des idéologies politiques... Face à cet horizon amputé de toute verticalité, de toute métaphysique, la publicité, les industries du divertissement, les nouvelles technologies ont eu le champ libre pour "fabriquer" Egobody: ayant perdu son "âme" – son for intérieur –, il ne distingue plus son "moi" de son corps: ego=body.  • Prenons du recul! Pour nous alerter, Redeker nous provoque: il cultive l'excès, multiplie les généralisation hâtives et sans nuances, se fait pamphlétaire; toutefois le propos mérite réflexion. "Je suis mon corps" croit Egobody; publicité, champions, mannequins en donnent à voir une image standard: chacun tente de s'y conformer car notre corps constitue notre horizon – limité – : notre projet ne serait que de le garder jeune, séduisant et quasi-immortel. Redeker nous met en garde: cette dictature de l'apparence, les nouvelles technologies, exterminent l'intériorité de l'homme. Convaincus que l'on ne peut plus changer le monde ni se changer soi-même, nous en serions venus à n'avoir pour idéal que notre "épanouissement" personnel, dès que s'interrompt le stress du "labeur" qui, à l'inverse du travail, nous transforme en boule d'énergie sans projet. Or, se prendre soi-même pour fin ne signifie pas être heureux souligne l'auteur. Matérialiste et narcissique, consommateur d'événements festifs propres à combler son vide intérieur, Egobody ne sait plus lutter contre ses travers ni leur résister. Il s'épanouit donc au détriment d'autrui; ainsi le sport est-il dangereux qui, en développant un mental de "gagnant", transforme les partenaires en autant d' ennemis.

• Prenons du recul! Pour nous alerter, Redeker nous provoque: il cultive l'excès, multiplie les généralisation hâtives et sans nuances, se fait pamphlétaire; toutefois le propos mérite réflexion. "Je suis mon corps" croit Egobody; publicité, champions, mannequins en donnent à voir une image standard: chacun tente de s'y conformer car notre corps constitue notre horizon – limité – : notre projet ne serait que de le garder jeune, séduisant et quasi-immortel. Redeker nous met en garde: cette dictature de l'apparence, les nouvelles technologies, exterminent l'intériorité de l'homme. Convaincus que l'on ne peut plus changer le monde ni se changer soi-même, nous en serions venus à n'avoir pour idéal que notre "épanouissement" personnel, dès que s'interrompt le stress du "labeur" qui, à l'inverse du travail, nous transforme en boule d'énergie sans projet. Or, se prendre soi-même pour fin ne signifie pas être heureux souligne l'auteur. Matérialiste et narcissique, consommateur d'événements festifs propres à combler son vide intérieur, Egobody ne sait plus lutter contre ses travers ni leur résister. Il s'épanouit donc au détriment d'autrui; ainsi le sport est-il dangereux qui, en développant un mental de "gagnant", transforme les partenaires en autant d' ennemis.