Adriano Scianca è nato a Orvieto nel 1980. Laureato a Roma in filosofia, è giornalista e scrittore. Ha collaborato a numerose riviste culturali, tra cui «Orion», «Letteratura-Tradizione» ed «Eurasia». Per la cultura di CasaPound, gestisce l’«Ideodromo» e ha redatto Il Manifesto dell’EstremoCentroAlto.

Quali sono i miti, gli autori e le esperienze che consideri parte integrante del tuo bagaglio politico-culturale?

Una precoce lettura dei classici evoliani, dei quali mi appassionarono l’ampio respiro e la profondità storica in cui inquadrare i rudimenti della mia visione del mondo; l’incontro con la cosiddetta «Nuova destra», che ha sciolto certe cristallizzazioni e mi ha insegnato l’importanza di un confronto serrato con il pensiero dominante al quale opporre sempre tesi altrettanto persuasive; la collaborazione con una testata «storica» del mondo nazionalrivoluzionario come «Orion» grazie alla sostanziale mediazione di Gabriele Adinolfi, che mi ha insegnato a ridare spina dorsale a quelle intuizioni neodestre troppo spesso tendenti al debolismo; il passaggio dalla teoria alla prassi con l’ingresso nella palestra dell’anima di CasaPound, nella quale tutto ha finalmente acquisito un senso.

Una precoce lettura dei classici evoliani, dei quali mi appassionarono l’ampio respiro e la profondità storica in cui inquadrare i rudimenti della mia visione del mondo; l’incontro con la cosiddetta «Nuova destra», che ha sciolto certe cristallizzazioni e mi ha insegnato l’importanza di un confronto serrato con il pensiero dominante al quale opporre sempre tesi altrettanto persuasive; la collaborazione con una testata «storica» del mondo nazionalrivoluzionario come «Orion» grazie alla sostanziale mediazione di Gabriele Adinolfi, che mi ha insegnato a ridare spina dorsale a quelle intuizioni neodestre troppo spesso tendenti al debolismo; il passaggio dalla teoria alla prassi con l’ingresso nella palestra dell’anima di CasaPound, nella quale tutto ha finalmente acquisito un senso.Georg W. F. Hegel è stato un filosofo fondamentale per la storia della filosofia occidentale. Quali sono state le sue migliori intuizioni e i suoi abbagli?

Hegel ha il merito di aver concepito il reale come divenire e il difetto di averne imprigionato l’essenza nella gabbia della dialettica. I suoi testi sono pieni di intuizioni geniali intrappolate nella ragnatela del «sistema» onnicomprensivo e definitivo. Molto interessanti, ovviamente, le sue riflessioni sullo Stato come eticità.

Quanto ha influito il pensiero di Nietzsche sulla società del suo tempo? Quanto è ancora attuale il filosofo tedesco?

Nella società del suo tempo passò pressoché inosservato, stampando i suoi libri da solo e impazzendo poco prima che il suo pensiero si diffondesse come una salutare epidemia. Nella storia del pensiero occidentale, in compenso, Nietzsche segna uno spartiacque fondamentale. Esiste un «prima di Nietzsche» e un «dopo Nietzsche», c’è poco da fare. Con Giorgio Locchi amo ricordarne la fondamentale intuizione della «apertura della storia» contro ogni finalismo; con Luciano Arcella mi piace sottolinearne la fondamentale «mediterraneità» contro la pesantezza «tedesca, troppo tedesca»; con Gilles Deleuze me ne servo per stanare lo spirito reattivo in ogni sua metamorfosi.

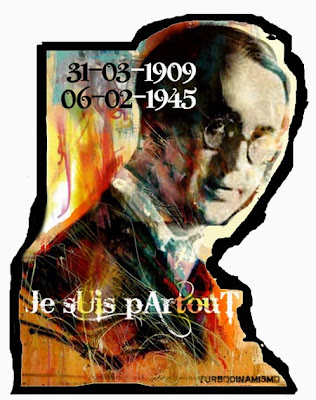

Che cosa può ancora insegnarci oggi l’opera di Robert Brasillach?

Che cosa può ancora insegnarci oggi l’opera di Robert Brasillach?Non ebbe il talento letterario corrosivo di un Céline né la lucida visione tragica di un Drieu. Eppure seppe dipingere il «sentimento del fascismo» come nessun altro mai. Raccontò un fascismo che era soprattutto cameratismo e allegria e continuò a guardare i campi della gioventù, i fuochi nella notte, i canti dei Balilla con lo stupore estasiato di un bambino. Ecco, Brasillach ci insegna a non perdere mai quello sguardo, ad avere diciassette anni per tutta la vita, ad essere curiosi della propria epoca.

Hai più volte citato nei tuoi scritti Gilles Deleuze. Che valore dài al suo pensiero?

Me ne innamorai leggendo all’università Nietzsche e la filosofia, libro illuminante e straordinariamente scorrevole per l’autore. La sua lettura della Genealogia nietzscheana mi rivelò un mondo. Altre sue cose sono più pesanti, soprattutto quando in esse si fa sentire l’influenza di Felix Guattari. Fu un filosofo di sinistra? Primo: chi se ne frega. Secondo: chi sono io per contraddire Alain Badiou, che ha scritto: «[All’epoca] avevo la tendenza a identificare come “fascista” la sua apologia del movimento spontaneo, la teoria degli “spazi di libertà”, il suo odio della dialettica, per dirla tutta: la sua filosofia della vita e dell’Uno-Tutto naturale».

Giovanni Gentile è stato definito il «filosofo del Fascismo». Quanto è stato grande, a tuo parere, il suo contributo nell’edificazione del regime fascista?

È veramente paradossale che gran parte del neofascismo abbia snobbato questo pensatore. Persino un gigante come Adriano Romualdi ne parlò come di un liberale che si era dato una verniciata di fascismo. Eppure – tanto per limitarci all’essenziale – basterebbe rileggere La dottrina del fascismo, scritta insieme a Mussolini, per capire l’importanza del pensatore. Quanto all’aspetto più propriamente filosofico invito tutti a leggersi il fondamentale volume di Emanuele Lago, La volontà di potenza e il passato, nel quale emerge con chiarezza la parentela spirituale fra Gentile e Nietzsche.

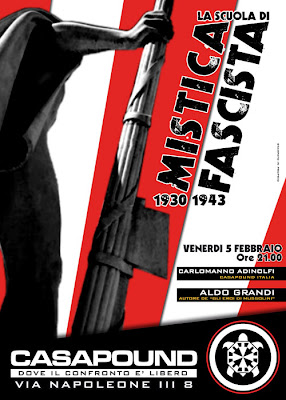

La Scuola di Mistica Fascista è stata la fucina dei cosiddetti «apostoli del Fascismo». Quali furono i punti di forza di quell’affascinante esperienza?

Prendi un gruppo di giovani svegli, colti, laboriosi, gente che costituirebbe la classe dirigente di ogni Stato e a cui sarebbe possibile vivere di rendita. Metti che invece questi ragazzi abbiano l’unico pensiero fisso di donare totalmente se stessi a un’idea e che si applichino in questo senso con un ardore e una purezza incontrovertibili, fin nelle minuzie dell’esistenza quotidiana. Metti che queste persone fondino una scuola attorno a cui orbitino migliaia di altri giovani. Una scuola perfettamente inserita nell’ufficialità di un regime che faccia di essa il bastione e il motore di una rivoluzione. Metti che scoppi una guerra e che tutti, dico tutti, gli appartenenti alla scuola partano volontari, chiedendo, implorando la prima linea. E metti infine che questi ragazzi muoiano uno a uno, nel sacrificio esemplare e religioso di se stessi sull’altare dell’idea. Ecco, questo fu la Scuola di Mistica fascista. Un episodio che fa tremare i polsi, che ci mette di fronte a noi stessi in modo definitivo. Qualcosa che azzera le discussioni. Trovatemi un Giani o un Pallotta democratici, comunisti, liberali o anarchici. Non ne esistono e questo è quanto.

Prendi un gruppo di giovani svegli, colti, laboriosi, gente che costituirebbe la classe dirigente di ogni Stato e a cui sarebbe possibile vivere di rendita. Metti che invece questi ragazzi abbiano l’unico pensiero fisso di donare totalmente se stessi a un’idea e che si applichino in questo senso con un ardore e una purezza incontrovertibili, fin nelle minuzie dell’esistenza quotidiana. Metti che queste persone fondino una scuola attorno a cui orbitino migliaia di altri giovani. Una scuola perfettamente inserita nell’ufficialità di un regime che faccia di essa il bastione e il motore di una rivoluzione. Metti che scoppi una guerra e che tutti, dico tutti, gli appartenenti alla scuola partano volontari, chiedendo, implorando la prima linea. E metti infine che questi ragazzi muoiano uno a uno, nel sacrificio esemplare e religioso di se stessi sull’altare dell’idea. Ecco, questo fu la Scuola di Mistica fascista. Un episodio che fa tremare i polsi, che ci mette di fronte a noi stessi in modo definitivo. Qualcosa che azzera le discussioni. Trovatemi un Giani o un Pallotta democratici, comunisti, liberali o anarchici. Non ne esistono e questo è quanto.Fascismo-movimento e Fascismo-regime. La dizione defeliciana ha creato non pochi fraintendimenti, in quanto alcuni hanno enfatizzato le differenze di questi due elementi, mentre altri hanno preferito uno a discapito dell’altro. Tu come la vedi?

Una distinzione che non ho mai capito: in quale regime o tipo di governo non c’è una qualche distinzione tra le proposte di poeti, filosofi, intellettuali da una parte e l’azione di amministratori, governanti, politici dall’altra? Perché allora si enfatizza questa dialettica solo nel fascismo? Forse per salvare intellettuali di prim’ordine dalla condanna generalizzata e separare così astrattamente i «buoni» dai «cattivi»? Ogni momento storico conosce lo scarto fra teoria e prassi. Il fascismo, semmai, è fra i regimi in cui meno si può proporre un simile discorso: Pavolini fu fascista di movimento o di regime? E Gentile? Giani? Ricci? Evola? Gli psicodrammi sui fatti cattivi che tradiscono sempre le intenzioni buone lasciamole a comunisti e cristiani, a noi piace il movimento che si fa regime, l’intellettuale che coincide con il militante.

Destra e sinistra nel Fascismo. Quale è stato il rapporto tra queste due «anime» durante il Ventennio? Quale il loro lascito?

Il fascismo è sintesi o non è. La sua forza fu l’unione di tutte le verghe, sottrarne una a posteriori è sbagliato, in qualsiasi senso ciò accada. Si può, ovviamente, avere una sensibilità più affine all’una o all’altra corrente, basta non prepararsi alibi con discutibili viaggi mentali. Chiamo «viaggio mentale» ogni tesi che perda di vista la complessità del reale per venire incontro a mancanze tutte nostre e consentirci di fare le cose più semplici di quanto non lo siano. Il fascismo non fu una semplice variante del socialismo o una parodia di militarismo prussiano. Forse è ora di recuperare un sano «fascismo di centro»...

Evola è stato un punto di riferimento importante degli eredi del Fascismo. Qual è stata la forza e la debolezza del suo pensiero?

Quando, negli anni ’30, tutti si pavoneggiavano con i distintivi del Pnf lui urlò al mondo la sua adesione a idee che trascendevano il fascismo; quando tutti, dopo l’8 settembre, se la squagliavano lui era al suo posto di milizia. Mi sembra che questo basti a definire la statura del personaggio. Molto amato quanto odiato, andrebbe semmai contestualizzato. Diciamo che fu meno importante di quanto credano i suoi adoratori e più di quanto credano i suoi detrattori. Ha scritto diverse cose discutibili e fornito indicazioni esistenziali preziose. Alle prime si sono attaccati tutti gli sfigati del mondo, convinti che la ciclicità del tempo e il kali yuga fornissero un alibi alla loro inettitudine. Sono quelli, per capirci, che continuano a scrivere «epperoché», «femina» e «Aristotile» in ossequio al maestro. E tuttavia non sarà un caso che quanto di meglio è uscito dal nostro mondo rechi una forte impronta evoliana. Pensiamo solo a personalità come Clemente Graziani, Maurizio Murelli, Cesare Ferri, Carlo Terracciano, Claudio Mutti, Walter Spedicato, Adriano Romualdi, Peppe Dimitri, Gabriele Adinolfi. Forse i tempi oggi sono maturi per riscoprire un Evola oltre le incrostazioni, comprese quelle che lui stesso contribuì a creare. Un Evola scintillante e rinnovato. Un Evola mito mobilitante, come nel bellissimo manifesto rosso della conferenza che si svolse a CasaPound nel 2004.

Quando, negli anni ’30, tutti si pavoneggiavano con i distintivi del Pnf lui urlò al mondo la sua adesione a idee che trascendevano il fascismo; quando tutti, dopo l’8 settembre, se la squagliavano lui era al suo posto di milizia. Mi sembra che questo basti a definire la statura del personaggio. Molto amato quanto odiato, andrebbe semmai contestualizzato. Diciamo che fu meno importante di quanto credano i suoi adoratori e più di quanto credano i suoi detrattori. Ha scritto diverse cose discutibili e fornito indicazioni esistenziali preziose. Alle prime si sono attaccati tutti gli sfigati del mondo, convinti che la ciclicità del tempo e il kali yuga fornissero un alibi alla loro inettitudine. Sono quelli, per capirci, che continuano a scrivere «epperoché», «femina» e «Aristotile» in ossequio al maestro. E tuttavia non sarà un caso che quanto di meglio è uscito dal nostro mondo rechi una forte impronta evoliana. Pensiamo solo a personalità come Clemente Graziani, Maurizio Murelli, Cesare Ferri, Carlo Terracciano, Claudio Mutti, Walter Spedicato, Adriano Romualdi, Peppe Dimitri, Gabriele Adinolfi. Forse i tempi oggi sono maturi per riscoprire un Evola oltre le incrostazioni, comprese quelle che lui stesso contribuì a creare. Un Evola scintillante e rinnovato. Un Evola mito mobilitante, come nel bellissimo manifesto rosso della conferenza che si svolse a CasaPound nel 2004.È corretto parlare di egemonia della sinistra nel mondo della cultura e dell’informazione?

Per esserci vera egemonia ci dev’essere un progetto, una qualche idea di società da proporre, una politica. Oggi, palesemente, tutto questo manca. L’egemonia di sinistra è stata una realtà concretizzatasi in una mafia culturale odiosissima. Ora questa egemonia arranca e lascia solo rendite di posizione. Dall’altra parte la destra non sa opporre se non lamenti e alibi per le proprie sconfitte o cialtroni prezzolati che svillaneggiano nei posti che contano finché dura il boss, senza però costruire alcunché. Da una parte c’è un’egemonia in crisi, dall’altra l’incapacità di crearne una nuova. In questo teatrino della sconfitta, l’unica proposta d’avanguardia può essere solo quella volta a creare nuova egemonia. Sull’«Ideodromo» mi è capitato di scrivere: «Guardandoci attorno ora che molti bastioni di quel fortino culturale sono caduti, dobbiamo lanciare un messaggio che sia chiaro e netto: noi l’egemonia non la chiediamo, ce la prendiamo. Se le regole del gioco sono già scritte e ci vedono relegati fuori dallo stadio, noi facciamo invasione. Non cerchiamo scuse o riconoscimenti, ci rimbocchiamo le maniche e ci riprendiamo tutto. Dire che sia facile sarebbe da pazzi. Dire che è impossibile sarebbe da vili».

È possibile proporre un altro modo di fare cultura, che sia incisivo e accattivante, in grado di superare i dettami del «politicamente corretto»?

Il politicamente corretto già non è più cultura, è un rantolo d’agonia. Per il resto, praticamente tutta la cultura che conta del ’900 è affar nostro. Basta con i complessi di inferiorità. Solo noi abbiamo gli strumenti concettuali per interpretare la modernità: usiamoli! Solo dopo aver acquisito tale consapevolezza potremo impostare una seria politica culturale. Che, ovviamente, deve essere tutta puntata a creare senso: dare senso al mondo, dare senso all’epoca presente, dare senso alla comunità nazionale. Se si fa cultura in questo modo non occorre preoccuparsi di avere un approccio «incisivo e accattivante», le cose vengono da sé.

Che cosa rappresenta CasaPound nella cornice politica attuale? Quali le prospettive future?

Rappresenta una speranza, una volontà e una via. Pregi, difetti, prospettive e pericoli non dovrei essere io a indicarli: facendone parte la cosa assumerebbe toni autoelogiativi, questi sì un vero pericolo da evitare. Credo tuttavia di essere oggettivo se affermo che Cpi è la vera novità degli ultimi anni. Le prospettive mi sembrano luminose, a patto di saper capitalizzare la crescita esponenziale del movimento ed evitare l’effetto «recupero» da parte di un sistema che ha sempre bisogno di «cattivi» folcloristici da esibire.

Rappresenta una speranza, una volontà e una via. Pregi, difetti, prospettive e pericoli non dovrei essere io a indicarli: facendone parte la cosa assumerebbe toni autoelogiativi, questi sì un vero pericolo da evitare. Credo tuttavia di essere oggettivo se affermo che Cpi è la vera novità degli ultimi anni. Le prospettive mi sembrano luminose, a patto di saper capitalizzare la crescita esponenziale del movimento ed evitare l’effetto «recupero» da parte di un sistema che ha sempre bisogno di «cattivi» folcloristici da esibire.Quali pensi che siano le maggiori qualità di Gianluca Iannone?

Ci sarebbe molto da dire, al riguardo, e invece dirò molto poco, poiché ho l’onore di confrontarmi quotidianamente con Gianluca e so quanto poco ami la personalizzazione delle battaglie di CasaPound. Generosità, lungimiranza, coerenza e genialità dell’uomo sono sotto gli occhi di tutti, anche dei nemici. Interni ed esterni.

Come e perché nasce il manifesto dell’EstremoCentroAlto? Quale idea di società e di politica vuole proporre?

Il manifesto dell’EstremoCentroAlto nasce in onore alla sentenza di Delfi: «divieni ciò che sei». Anche noi siamo divenuti ciò che già eravamo, ovvero spiriti liberi non incasellabili in categorie. La vera sfida ora è esplicitare i contenuti già presenti nel manifesto. Personalmente vedo l’EstremoCentroAlto come una visione originaria, cristallina sulla realtà del terzo millennio, oltre tutti i residui «ideologici» e i viaggi mentali del neofascismo. I tre termini che formano la nuova definizione segnano già una discontinuità in direzione di una politica non falsamente moderata, non ondivaga, non prostituita. Quale idea della società propone? Libertaria ma responsabile, scanzonata ma severa, popolare ma gerarchica. Questo mi sembra appaia chiaramente da parole come queste: «Un’idea ed una comunità sempre in bilico tra imperium e anarchia, un sentimento del mondo che non concepisce alcun ordine sociale al di fuori di un ordine lirico. Una visione che rifiuta il grigiore burocratico della città-caserma tanto quanto l’attrazione morbosa per l’informe, per il deforme, per i maleducati dello spirito. Un’idea politica che disprezza le cosche, le oligarchie, le caste, le sette e le lobby e che immagina, per ogni Stato degno di questo nome, la partecipazione per base, la decisione per altezza e la selezione per profondità». Insomma: uno Stato sovrano che non diventi però un cerbero o un aguzzino, una società in cui sia garantita la circolazione delle élites e il popolo si senta di nuovo padrone del proprio destino.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les commentaires sont fermés.