mardi, 04 décembre 2012

Autorenportrait Panajotis Kondylis

Autorenportrait Panajotis Kondylis

By Adolph Przybyszewski

„Zu jeder Zeit liefert die Ideologie der Sieger den Besiegten einen Rahmen zur Interpretation der Wirklichkeit, ihre Niederlage wird gewissermaßen mit der Übernahme des Siegerstandpunktes besiegelt.“ Was sich liest, als stammte es aus der ersten von Fichtes Reden an die deutsche Nation, die dieser im Winter 1807 / 08 in Sorge um die geistige Lage im französisch okkupierten Berlin hielt, hat im Jahr 1998 ein bedeutender europäischer Skeptiker geschrieben: der Philosoph Panajotis Kondylis. Dieser Denker, der seine meisten Bücher in deutscher Sprache verfaßt hat, wurde am 17. August 1943 als Sproß einer griechischen Familie von Militärs und Politikern gboren, die während des Zweiten Weltkriegs auch in den Kampf gegen die deutsche Besatzung involviert war. Er studierte zunächst Philosophie und Klassische Philologie in Athen, wo er als Marxist unter der griechischen Militärjunta zum Dissidenten wurde; Kondylis wechselte sodann nach Deutschland, um neben der Philosophie die Politikwissenschaften und Geschichte zu belegen, bis er 1977 mit einer philosophiehistorischen Arbeit in Heidelberg promoviert wurde. Dort fand er auch seine zweite Heimat: Abwechselnd lebte er fortan in Griechenland und am Neckar; in Athen ist Panajotis Kondylis schließlich am 11. Juli 1998 knapp fünfundfünfzigjährig überraschend verstorben.

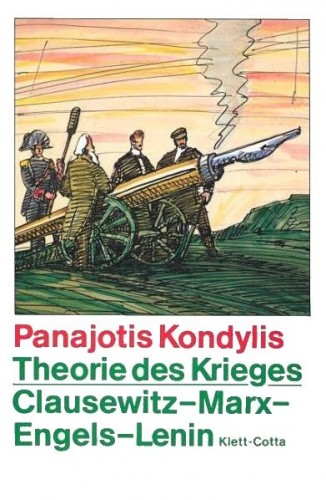

Da er vermögend genug war, um nicht auf Brotarbeit in den Mühlen des akademischen Mittelbaus und der Lehrstühle angewiesen zu sein, blieben ihm Verbiegungen und karriereförderliche Zugeständnisse an die Moden des Zeitgeistes erspart: Er konnte die Freiheit des ‚Privatgelehrten‘ kultivieren, um ein solitäres Werk hervorzubringen. Errang Kondylis anfangs als Außenseiter des akademischen Betriebs wenig Aufmerksamkeit, werden seine Arbeiten inzwischen längst auch von den Geistes- und Sozialwissenschaften an den Universitäten wahrgenommen und ausgebeutet. Sowohl in Deutschland als auch in Griechenland veröffentlichte er zahlreiche, teils dickleibige Monographien, die ein Spektrum vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, von der philosophiegeschichtlichen Spezialstudie bis zur Epochenanalyse und politischen Diagnostik umfassen, wovon mindestens seine Deutung der europäischen Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, die Studie über den ‚Konservativismus‘, seine Analyse der Theorie des Krieges bei Clausewitz, Marx, Engels und Lenin wie auch seine Geschichte der neuzeitlichen Metaphysikkritik als Standardwerke gelten. Darüber hinaus hat er sich in erstaunlichem Maß als Übersetzer und Kulturmittler betätigt: Neben Schriften von Machiavelli, Chamfort, Montesquieu, Lichtenberg, Rivarol, Karl Marx und Carl Schmitt, um nur einige zu nennen, übertrug er auch ein heute so abgelegen scheinendes Buch wie James Burnhams frühe Analyse der Technokratie als Revolution der Manager ins Griechische. Die eigenen Arbeiten übersetzte er selbst in seine Muttersprache beziehungsweise ins Deutsche. Kondylis nahm außerdem mit zahlreichen Essays und Aufsätzen lebhaften Anteil an aktuellen Debatten in deutschsprachigen und griechischen Zeitungen und Zeitschriften.

Die Bedeutung seines Werkes geht jedoch über die akademischen und allgemein anerkannten Erträge etwa für eine europäische Geistesgeschichte hinaus: Sie ist vor allem in seiner klärenden Begriffsarbeit, seinem Denkstil sowie dem wachen Gespür für das Politische in Geschichte und Gegenwart zu sehen. Kondylis ging es zeitlebens um das Wesen des ‚Sozialen‘, um das ‚Politische‘, um das Wesen der ‚Macht‘ als das Menschliche schlechthin. Dabei suchte er Anschluß an klassisch gewordene ‚realistische‘ Denker wie Thukydides, Machiavelli, Hobbes, Marx und Nietzsche, übernahm aber auch wesentliche Akzente aus den Debatten der Zwischenkriegszeit, die sich etwa mit Namen wie Carl Schmitt, Ernst Cassirer und Karl Mannheim verbinden. Während Westdeutschland im Schatten nord-amerikanischer Atomraketen schlummerte, hat der Grieche damit einen auf konkrete Lagen und deren Eskalationsmöglichkeiten bezogenen Denkstil, einen politischen Analysemodus wachgehalten, der hier in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter einer offiziösen Kompromißund Konsensrhetorik endgültig verschüttet zu werden drohte. Als einer der „bedeutendsten Erben und Vollstrecker“ der deutschen philosophischen Tradition (Gustav Seibt) schien Kondylis deren fleischgewordene Synthese mit jenem auf die Antike gegründeten ‚Griechentum‘ zu bilden, auf das man hierzulande von Hölderlin bis Heidegger stets fixiert war.

Sein erstes deutsches Buch, eine über 700 Seiten umfassende gekürzte Variante seiner Dissertation, ist in souveränem Zugriff auf die Quellen der Analyse des frühen Denkwegs von Hölderlin, Schelling und Hegel gewidmet, der Entstehung der Dialektik, deren Ursprung er in Hölderlins Vereinigungsphilosophie erkannte. Schon hier verhandelte Kondylis in systematischer Hinsicht exemplarisch das Problem der Beziehungen zwischen Geist und Sinnlichkeit, der Lust an der Macht auch in der intellektuellen Welt. Die dabei entwickelte methodische Leitfrage, „wie sich ein systematisches Denken als Rationalisierung einer Grundhaltung und -entscheidung allmählich herauskristallisiert, und zwar im Bestreben, Gegenpositionen argumentativ zu besiegen“, bleibt auch für die folgenden Arbeiten zentral. In seiner großen Studie über die Aufklärung entfaltet Kondylis 1981 eine „Entdeckung“ seines ersten Buches: die „Rehabilitierung der Sinnlichkeit“ als wichtiges Anliegen jener Epoche. Ein beachtenswertes Ergebnis war in diesem Rahmen auch seine weiterführende Diskussion des nur scheinbar strikt antagonistischen Begriffspaares Rationalismus / Irrationalismus, die den irrationalen Urgrund jedes rationalen Systems herausstellt: Rationalismus ist für ihn nur „die zweckmäßige, formallogisch einwandfreie Verwendung der argumentativen Mittel, die das Denken zur Verfügung stellt, zur Untermauerung einer Grundhaltung“; diese Grundhaltungen beziehungsweise -entscheidungen selbst liegen „jenseits logischer Begründung“, müßten also „ihrem Wesen nach als mystisch bezeichnet werden“. Rationales Denken ist demnach, mit einfachen Worten, das methodisch schlüssige Entfalten eines Vorurteils zum begründeten Urteil. In solchen Grundentscheidungen haben auch die ‚Werte‘ ihre Basis, das heißt eine rationale Letztbegründung moralischer Normen scheint nicht möglich; Kondylis’ früh an ‚klassischen‘ Texten erarbeiteter Reflexionsstand erweist sich auch hierin späteren, insbesondere im angelsächsischen Raum mit anderem Instrumentarium vorangetriebenen Arbeiten als ebenbürtig.

Sein erstes deutsches Buch, eine über 700 Seiten umfassende gekürzte Variante seiner Dissertation, ist in souveränem Zugriff auf die Quellen der Analyse des frühen Denkwegs von Hölderlin, Schelling und Hegel gewidmet, der Entstehung der Dialektik, deren Ursprung er in Hölderlins Vereinigungsphilosophie erkannte. Schon hier verhandelte Kondylis in systematischer Hinsicht exemplarisch das Problem der Beziehungen zwischen Geist und Sinnlichkeit, der Lust an der Macht auch in der intellektuellen Welt. Die dabei entwickelte methodische Leitfrage, „wie sich ein systematisches Denken als Rationalisierung einer Grundhaltung und -entscheidung allmählich herauskristallisiert, und zwar im Bestreben, Gegenpositionen argumentativ zu besiegen“, bleibt auch für die folgenden Arbeiten zentral. In seiner großen Studie über die Aufklärung entfaltet Kondylis 1981 eine „Entdeckung“ seines ersten Buches: die „Rehabilitierung der Sinnlichkeit“ als wichtiges Anliegen jener Epoche. Ein beachtenswertes Ergebnis war in diesem Rahmen auch seine weiterführende Diskussion des nur scheinbar strikt antagonistischen Begriffspaares Rationalismus / Irrationalismus, die den irrationalen Urgrund jedes rationalen Systems herausstellt: Rationalismus ist für ihn nur „die zweckmäßige, formallogisch einwandfreie Verwendung der argumentativen Mittel, die das Denken zur Verfügung stellt, zur Untermauerung einer Grundhaltung“; diese Grundhaltungen beziehungsweise -entscheidungen selbst liegen „jenseits logischer Begründung“, müßten also „ihrem Wesen nach als mystisch bezeichnet werden“. Rationales Denken ist demnach, mit einfachen Worten, das methodisch schlüssige Entfalten eines Vorurteils zum begründeten Urteil. In solchen Grundentscheidungen haben auch die ‚Werte‘ ihre Basis, das heißt eine rationale Letztbegründung moralischer Normen scheint nicht möglich; Kondylis’ früh an ‚klassischen‘ Texten erarbeiteter Reflexionsstand erweist sich auch hierin späteren, insbesondere im angelsächsischen Raum mit anderem Instrumentarium vorangetriebenen Arbeiten als ebenbürtig.

Die bis dahin nur am Rande zweier materialreicher Studien in der Begriffsarbeit enthaltene philosophische Anthropologie bündelte und systematisierte er in einem seiner schmaleren Bücher, das zur Programmschrift der eigenen skeptischen Theoriebildung wurde: Macht und Entscheidung (1984) stellt die „Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage“ im allgemeinen auf den Prüfstand. Weltbilder sind für Kondylis grundsätzlich polemisch aufgebaut; sie beruhen auf Akten der Entscheidung im Sinne einer Komplexitätsreduktion, denen das einzelne Subjekt nicht nur seine Welt, sondern auch „seine Identität und konkrete Sehweise“ verdankt. Jeder dieser vorbegrifflichen und begrifflichen Akte der Sonderung ist für ihn bereits Machtanspruch, denn das Subjekt verbindet „den Sinn der Welt mit der eigenen Stellung in ihr“, also stets in der sozialen Relation zu anderen. Dabei ist dies keineswegs auf krisenhafte Zustände beschränkt, sondern eine grundlegende Operation menschlicher Existenz. Auch das „geistige Leben“ gehorche, so Kondylis, „den gleichen Gesetzen wie alle anderen Erscheinungen des sozialen Lebens“ und verschränke sich demgemäß ebenso „mit dem Selbsterhaltungstrieb und- bestreben, mit dem Machtanspruch und -kampf“. Es war symptomatisch, daß dieses Buch bei seinem Erscheinen nur wenig besprochen und damit öffentlich kaum zur Kenntnis gebracht wurde.

Kondylis, der sein Modell konsequent auch auf die Wissenschaften mit ihren abstrakten, mathematisierten, auf Werturteilsfreiheit gestützten Verfahren anwandte und darin dieselben polemisch-agonalen Prinzipien erkennen wollte, vertrat damit pragmatische Tendenzen der Wissenschaftstheorie; deren Wurzeln reichen in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück und sind etwa schon in Karl Mannheims wissenssoziologischer Abhandlung über „Die Bedeutung der Konkurrenz im Gebiete des Geistigen“ von 1929 zu finden. Solche heute von manchen noch immer als Zumutung empfundenen Einsichten waren bei den avancierteren Intellektuellen der deutschen Zwischenkriegszeit, als „Ausnahmezustände“ fast die Regel schienen, bereits einmal Gewißheit, keineswegs nur in Alfred Baeumlers Nietzsche-Deutung oder bei Carl Schmitt, also bei den „Schmuddelkindern“, mit denen man bekanntlich nicht spielen darf. „Im Grunde freilich ist die einzige Gewähr der rechten Einsicht, Stellung gewählt zu haben“, propagierte etwa Walter Benjamin 1927 in Denkbilder – Moskau die „Entschiedenheit“ als Ergebnis einer den vorbewußten Akt einholenden „Entscheidung“. Dies gilt ebenso für ein auf konkrete Lagen bezogenes Denken, das, folgt man Bertolt Brecht, einerseits Situationen kannte, in denen höchste Einsätze, das „Einverständnis“ mit dem Sterben gefordert war, andererseits solche, die den „Neinsager“ mit der Forderung auf den Plan riefen, „in jeder neuen Lage neu nachzudenken“.

Freilich distanziert sich der von Marx herkommende Kondylis auf einer sachlichen Ebene vom „militanten Dezisionismus“ Carl Schmitts ebenso wie von seinen „normativistischen“ Gegnern: Man müsse um der theoretischen Neugier willen die These ernst nehmen, „Welt und Mensch seien an sich sinnlos“. Von daher sind auch Kondylis’ politische Ausführungen zur geistigen Selbstaufgabe durch „Übernahme des Siegerstandpunktes“ nicht etwa speziell auf die heutigen Deutschen gemünzt. Wer von diesen würde im übrigen denn eine „Ideologie der Sieger“ als solche erkennen und dann auch noch als Problem verstehen wollen? Der Grieche zielt vielmehr mit seinem „deskriptiven Dezisionismus“ auf allgemeine Befunde und gibt ein vom Spiel der Kräfte dieser Welt losgelöstes Erkenntnisinteresse vor: Er operiert scheinbar leidenschaftslos mit dem klinisch kalten Licht der Sezierung, die allein das Wirkungsgefüge sozialer – geistesgeschichtlicher, historischer sowie politischer – Konstellationen bloßlegen will. Dabei gestattet sich Kondylis allenfalls ein verhaltenes Pathos der Erkenntnis, wenn er als Credo formuliert: „Ich finde es aufregend und spannend, daß auf diesem Planeten die Materie oder die Energie, wie man will, zum Bewußtsein von sich selbst gekommen ist, daß es Wesen gibt, die in ihrem Machterweiterungsstreben den ‚Geist‘ in der ganzen Vielfalt seiner Formen und seiner erstaunlichen Spiele erzeugen und sich am liebsten mit Hilfe von Glaubenssätzen und Theorien gegenseitig vernichten“. Normativistische Einwände wischt Kondylis beiseite als Äußerungen einer auf Nestwärme erpichten, erkenntnisfeindlichen Empfindsamkeit einerseits, als selbst im Kampf um Macht instrumentalisierte geistige Waffen andererseits: Er will beharrlich das Factum brutum, die „Tatsachen“, die formalen Strukturen politischer, mithin sozialer Prozesse in den Blick rücken, um mit dem „Takt des Urteils“, so seine von Clausewitz stammende Lieblingswendung, möglichst verläßliche Grundlagen für eine „zukunftsorientierte Lagebeschreibung“ zu gewinnen. Kondylis, der in seiner auf drei Bände angelegten, durch den frühen Tod Fragment gebliebenen Sozialontologie Das Politische und der Mensch (1999) die Erträge seiner bisherigen Arbeit zu einer großen Synthese zusammenführen und seinen machtbezogenen Ansatz weiter ausbauen wollte, läßt freilich manche Fragen offen und hat bisweilen eine reduktionistische Tendenz: Wo er sich etwa dazu versteigt, „daß jede theoretische Position als Gegenposition“ entstehe, beschneidet er das Denken auf reine Re-Actio, die jede freie Actio negiert. Da von seiner theoretischen Gesamtschau, die auf die unterhintergehbaren Kategorien und Konstanten sozialen Seins von der menschlichen Urhorde an zielte, nur der erste Band vorliegt, muß aber offen bleiben, worauf das ganze Unternehmen letztlich zusteuerte.

Mit zwei großen Studien über den Konservativismus (1990) und den Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform (1991), die bereits wesentliche Bausteine seiner später in Angriff genommenen systematischen Sozialontologie enthalten, leitete Kondylis auch seine intensive Beschäftigung mit den globalisierten Dimensionen heutiger Politik ein. In ihnen zeigt sich der Wert einer gründlichen und kritischen Schulung an den Originaltexten von Marx und Engels: Kondylis’ ideenhistorische Analysen, die auf idealtypische formale Denkstrukturen und –figuren ausgerichtet sind, verlieren nie die Bodenhaftung, sondern bleiben sozialgeschichtlich verortet, damit im besten Sinn konkret. Diese beiden Studien beschreiben zwei folgenreiche historische Übergänge oder Brüche in Europa: Der Konservativismus wird begrifflich der alteuropäischen, ständisch geprägten Adelswelt zugeschlagen, deren Untergang in die liberale Moderne mündete. Diese wiederum ist als Epoche der Bürgerlichkeit von einer massendemokratischen Postmoderne abgelöst worden, in der eine „analytisch-kombinatorische“ Denkfigur zur Vorherrschaft kommt und weltweit ausgreift: Die unter dem Signum einer „synthetisch-harmonisierenden“ Denkfigur stehende bürgerlich-liberale Moderne hatte in Kondylis’ Augen grundsätzlich die Tendenz, eine Harmonisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse unter übergeordneten Kategorien, etwa dem Staat, anzustreben; die massendemokratischen Lebensformen basierten hingegen auf atomisierten, fast beliebig kombinierbaren, prinzipiell gleichberechtigten Elementen, deren kleinster gemeinsamer Nenner das Produzieren und vor allem das Konsumieren ist.

Mit zwei großen Studien über den Konservativismus (1990) und den Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform (1991), die bereits wesentliche Bausteine seiner später in Angriff genommenen systematischen Sozialontologie enthalten, leitete Kondylis auch seine intensive Beschäftigung mit den globalisierten Dimensionen heutiger Politik ein. In ihnen zeigt sich der Wert einer gründlichen und kritischen Schulung an den Originaltexten von Marx und Engels: Kondylis’ ideenhistorische Analysen, die auf idealtypische formale Denkstrukturen und –figuren ausgerichtet sind, verlieren nie die Bodenhaftung, sondern bleiben sozialgeschichtlich verortet, damit im besten Sinn konkret. Diese beiden Studien beschreiben zwei folgenreiche historische Übergänge oder Brüche in Europa: Der Konservativismus wird begrifflich der alteuropäischen, ständisch geprägten Adelswelt zugeschlagen, deren Untergang in die liberale Moderne mündete. Diese wiederum ist als Epoche der Bürgerlichkeit von einer massendemokratischen Postmoderne abgelöst worden, in der eine „analytisch-kombinatorische“ Denkfigur zur Vorherrschaft kommt und weltweit ausgreift: Die unter dem Signum einer „synthetisch-harmonisierenden“ Denkfigur stehende bürgerlich-liberale Moderne hatte in Kondylis’ Augen grundsätzlich die Tendenz, eine Harmonisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse unter übergeordneten Kategorien, etwa dem Staat, anzustreben; die massendemokratischen Lebensformen basierten hingegen auf atomisierten, fast beliebig kombinierbaren, prinzipiell gleichberechtigten Elementen, deren kleinster gemeinsamer Nenner das Produzieren und vor allem das Konsumieren ist.

Aus diesen Arbeiten heraus entwickelte sich Kondylis zu einem veritablen Theoretiker der „Globalisierung“: Deren Gestalt und Ideologie versuchte er in den 1990er Jahren in dem schlanken, aber gewichtigen Buch Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg und in zahlreichen Essays zu umreißen, deren wichtigste 2001 in dem Sammelband Das Politische im 20. Jahrhundert zusammengefaßt wurden. Ihm geht es dabei weiterhin vor allem um eine „mehr oder weniger sachgerechte Erfassung des Charakters jener Triebkräfte und jener geschichtlich aktiven Subjekte, die durch ihr Wirken und ihre Begegnungen die Vielfalt der Ereignisse ins Leben rufen und somit den Bereich möglichen Handelns abstecken“. Zukunft ist dabei nur als „Form und Möglichkeit, nicht als Inhalt und Ereignis erkennbar“. Die gegenwärtig zum Schlagwort verkommene Globalisierung via Technik und Wirtschaft steht in einer Kontinuität diverser Formen planetarischer Politik, die sich mit der Neuzeit entfaltete, von den frühneuzeitlichen Entdeckungsreisen, Eroberungszügen und dem Ausbau des Kolonialhandels an bis zur industriellen und liberalen Revolution im 19. Jahrhundert, die mit dem Liberalismus den klassischen Imperialismus hervorbrachte. Schließlich trieben die Wirkungen des liberalen Kapitalismus der so verfaßten Gesellschaften auch im Inneren jenen Vermassungsvorgang voran, den Kondylis als Transformationsprozeß des bürgerlichliberalen Systems in eine moderne Massendemokratie beschrieben hat.

Der sich damit durchsetzende Topos „Wohlstand für alle“ entspricht einer gesellschaftlichen Verfaßtheit mit fortschreitender „Demokratisierung“ und sozialer Mobilität, und dieser wiederum einer individualistischen, egalitären und wertpluralistischen, tendenziell hedonistischen Ideologie, die ihren Begriff im Ideologem der „Selbstverwirklichung“ der 1968er-Generation gefunden hat. Der Kommunismus als scheinbarer Antagonismus zum „Westen“ hat in seinen Wirkungen dafür gesorgt, daß sich der massendemokratische Anspruch auf Bedürfnisbefriedigung und Konsumzugang weltweit durchsetzen konnte, normativ widergespiegelt in den „Menschenrechten“ und der Würde jedes einzelnen Menschen, indem er eine eigene Interpretation der Menschenrechte im „antiimperialistischen Befreiungskampf“ einsetzte, verbreitete und dadurch „den Westen“ im Kampf um politischen Einfluß zu Überbietungsreaktionen herausforderte. „Das Auftreten der unteren Schichten der Weltgesellschaft auf der internationalen Bühne wird daher immer selbstbewußter und die Grenze zwischen den Subjekten und Objekten planetarischer Politik immer flüssiger. Diese dramatische und epochemachende Wandlung springt ins Auge, wenn man sich den Stellenwert mancher asiatischer oder arabischer Staaten in der planetarischen Politik vor fünfzig Jahren im Vergleich zu heute vergegenwärtigt“. Hier entstehe tatsächlich „zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte eine wahre Weltgesellschaft, die zwar durch erhebliche faktische Ungleichheiten und Ungleichartigkeiten gekennzeichnet ist, doch sich andererseits zur prinzipiellen Gleichheit ihrer Mitglieder bekennt und ihnen dieselben Rechte zuerkennt“; sie ist zwar nicht realiter vollkommen umgesetzt, verwirklicht, aber sie ist stets als Anspruch, als propagiertes Faktum präsent, an dem sich alle politisch Agierenden bewußt oder unwillkürlich ausrichten. Damit wird, nach dem vorläufigen Ende des Kommunismus, jedoch keineswegs die liberale Utopie der befriedeten Weltgesellschaft evoziert: Kondylis ist, wie Armin Mohler treffend zugespitzt hat, ein „Anti-Fukuyama“, das heißt, er sieht mit der Auflösung der bipolaren Welt des Kalten Kriegs nicht etwa ein „Ende der Geschichte“ gekommen, da der Mensch als animal sociale stets den idealtypischen Handlungsoptionen von Konkurrenz, Konflikt und Kooperation, der Definition von Freund, Neutralem und Feind nicht entkommen kann. Allenfalls sieht er einen Formenwandel geschichtlicher Aktionen; im Gegensatz zu Francis Fukuyama, aber auch zu Carl Schmitt, ist für Kondylis das Ende der Staatlichkeit beziehungsweise der Nationalstaaten nicht ausgemacht: Erscheine die Nation diesem oder jenem Kollektiv überholt, müsse es sich „erweitern und sich für eine andere Form von politischer Einheit entscheiden“; da Kollektive aber „ohnehin immer im Spiel bleiben“, sei auch die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, „daß dieses oder jenes Kollektiv die Nation und die entsprechende Organisationsform als das beste Mittel begreift, um seine Interessen geltend zu machen“. In Frage gestellt werden dürfe also nicht, ob „die Nation“ schlechthin überleben könne, sondern „ob diese oder jene bestehende Nation die Bedingungen der überlebensfähigen Einheit im planetarischen Zeitalter erfüllt oder nicht“. Es sei auch nicht die kulturelle Differenz als solche, die jenen clash of civilizations verursache, wie ihn der auf Kulturkreise fixierte Samuel Huntington annimmt; es ist vielmehr der „Verteilungskampf“, der „sich in bestimmten Lagen als Kulturkampf verkleiden“ muß. Kondylis, der Huntington eine „Unterschätzung des Nationalen“ vorwirft, geht also von konkreten, historisch gewachsenen Kollektiven als Handlungsträgern aus, das heißt den bestehenden Völkern und Staaten.

Vor dem Hintergrund der Begrenztheit der Ressourcen und des globalen Bevölkerungswachstums könne sich das „westliche“ Ordnungskonzept, das auf der Annahme einer bei allen Menschen gleichen „Würde“ basiert und eng mit materiellen Glücksversprechen verbunden ist, „in einen Auslöser von Unordnung verwandeln“. Nach der Ökonomisierung des Politischen im 20. Jahrhundert scheint auch künftig eine „Biologisierung“ der Konflikte und damit der Politik möglich: „Engpässe würden zur Instabilität und dauerhafte Krisen zu Zuständen führen, in denen sich die Ökonomisierung des Politischen zu einer Identifizierung der Politik mit der Verteilung von knapp gewordenen (auch ökologischen) Gütern steigern würde. Reduziert sich das Politische aber in Zeiten höchster Not auf die Güterverteilung, so muß eine Biologisierung desselben in doppelter Hinsicht eintreten: nicht nur wäre das (direkte oder indirekte) Ziel des politischen Kampfes ein biologisches, nämlich das Überleben in mehr oder weniger engerem Sinne, sondern auch die Unterscheidungsmerkmale, die dabei als Gruppierungskriterien dienen würden, wären höchstwahrscheinlich biologischer Natur, nachdem die traditionellen ideologischen und sozialen Unterscheidungen über den menschenrechtlichen Universalismus hinfällig geworden wären“. Was in der Globalisierungsanalyse von Panajotis Kondylis am Ende aufleuchtet, ist wiederum eine Haltung, die wir aus der Zwischenkriegszeit von marxistischer wie nationalrevolutionärer Seite her kennen: „Wenn das 20. Jahrhundert die kommunistische Utopie entlarvt hat, dann wird das 21. Jahrhundert die Abschaffung des Liberalismus bedeuten. Doch niemand weiß, welche konkreten Ereignisse diese großen Tendenzen im Hinblick auf das 21. Jahrhundert einleiten werden, das meines Erachtens das erschütterndste und tragischste Zeitalter in der Geschichte der Menschheit werden wird“.

Angesichts solcher Perspektiven rechnet Kondylis mit den traditionellen politischen „Lagern“ insbesondere in der deutschen Provinz ab. Die „Linke“ habe sich „zum Schlußlicht oder zum Rottenschließer des Amerikanismus gewandelt“, sie schöpfe „nicht mehr aus einer lebendigen marxistischen Tradition, nämlich der ausnahmslosen Verherrlichung des freiheitlichen Gedankenguts“. Sie, die einst den „‚nationalen Freiheitskampf des vietnamesischen Volkes‘ bejubelten“, verdammten „heute ‚alle nationalen Bewegungen‘, anstatt den Imperialismus anzuprangern, und machen sich für die Interpretation der Wirklichkeit die Parolen der Sieger zu eigen: die Globalisierung durch den internationalen Markt und durch die ‚Menschenrechte‘“. Die „Rechte“ wiederum suhle sich in „provinziellem Tiefsinn“ und bleibe in Deutschland – ebenso übrigens wie die „Linke“ – „auf die eigene nationale Vergangenheit fixiert“: Man betreibt „linken“ beziehungsweise „rechten“ Historismus und verliert die entscheidenden Fragen aus dem Blick. „Die strategische Frage lautet: Werden die wichtigsten europäischen Nationen durch Konsens oder durch gegenseitige oder einseitige Zugeständnisse eine handlungsfähige politische Einheit bilden, die in der Weltkonkurrenz bestehen kann, oder wird sich zu diesem Zweck die faktische Hegemonie einer Nation als notwendig erweisen – was an sich wünschenswerter wäre als der gemeinsame Untergang aller ?“

Der Gewinn von Kondylis’ an Hybris grenzender Attitüde eines zum Erdengewimmel nachgerade planetarisch distanzierten Beobachters ist eine intellektuelle Freiheit und Rücksichtslosigkeit, der standgehalten sein will. Als persönlicher Ermächtigungsversuch des Philosophen steht sein Werk ganz in der Tradition stoischer Denkübungen, geistiger Kneipp-Kuren, die die Widerstandskraft des gefährdeten – weil mit Einsicht geschlagenen – Intellekts erhöhen sollen, wie wir es etwa auch von der fatalistischen Monumentalperspektive des sensiblen Geschichtsdeuters Oswald Spengler oder den ins Imperiale gewendeten Schmerz-Etüden des Literaten Ernst Jünger kennen. Da Kondylis aber seine individuelle Freiheit für unbefangene philosophische und politische Analysen gerade der aktuellen restdeutschen beziehungsweise europäischen Zustände und Befindlichkeiten nutzte, ist ihr Wert auch für eine nüchterne, grundlegende Beurteilung der Lage „unserer“ im eigenen Geviert höchst bedrohten Horde evident: freilich allein für jene, die willens und fähig sind, sich über eine trostlose Eintagsfliegenexistenz hinaus als dauerhafteres, geschichtlich gewachsenes Kollektiv mit eigenen Interessen zu definieren und wahrzunehmen.

Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de

URL to article: http://www.sezession.de/6157/autorenportrait-panajotis-kondylis.html

00:07 Publié dans Hommages, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : panayotis kondylis, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Rassegna Stampa (Nov. 2012/2)

- Un tornado di contraddizioni

di Marco Cedolin [29/11/2012]

Fonte: Il Corrosivo di Marco Cedolin [scheda fonte]

- Droni, il nuovo modello americano

di Michele Paris [29/11/2012]

Fonte: Altrenotizie [scheda fonte]

- Non in mio nome la grande distribuzione ucciderà il commercio locale

di Marco Barbon [29/11/2012]

Fonte: Movimento per la Decrescita Felice [scheda fonte]

- E. A. Poe scopritore di una nuova malattia dello spirito: la modernità

di Francesco Lamendola [29/11/2012]

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

- Pulsional gender art

di Valerio Zecchini [29/11/2012]

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

- La città del piede

di Stefano Serafini [29/11/2012]

Fonte: biourbanism.org

- Patto militare Italia-Israele. Un accordo scellerato e illegale

di Antonio Mazzeo [29/11/2012]

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

- Trans-Iran

di Antonello Sacchetti - Giovanna Canzano [29/11/2012]

Fonte: giovannacanzano.it

- Legge elettorale, pasticci all'italiana prima dello tsunami

di Massimo Fini [29/11/2012]

Fonte: Massimo Fini [scheda fonte]

- E poi dice che uno li butterebbe a mare!

di Gianni Petrosillo [29/11/2012]

Fonte: Conflitti e strategie [scheda fonte]

- Le “primarie”: la politica ridotta a farsa

di Enrico Galoppini [27/11/2012]

Fonte: europeanphoenix

- Consuma, consuma, e il pianeta finisce presto

di Giorgio Nebbia [27/11/2012]

Fonte: eddyburg

- Di come le colonne d’Ercole del politically correct limitano il pensiero degli intellettuali

di Marco Tarchi [27/11/2012]

Fonte: meridianionline

- Intellettuali e Potere

di Massimo Fini - Francesco Ventura [27/11/2012]

Fonte: meridianionline

- La Palestina un problema irrisolto: cause storiche e prospettive future

di Antonella Ricciardi - Federico Dal Cortivo [24/11/2012]

Fonte: europeanphoenix

- Siamo una società di coriandoli

di Giuseppe De Rita - Antonello Caporale [24/11/2012]

Fonte: il fatto quotidiano

- Lotta ai "Bankster" o bomba sotto l'America?

di Valentin Katasanov [24/11/2012]

Fonte: Come Don Chisciotte [scheda fonte]

- La grande offensiva israeliana

di Giacomo Gabellini [24/11/2012]

Fonte: statopotenza

- Vorrei chiederle scusa

di Francesco Lamendola [24/11/2012]

Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

- Banche e governi crolleranno insieme

di Giovanni Lollo [24/11/2012]

Fonte: informazioneconsapevole.blogspot

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journaux, europe, italie, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 03 décembre 2012

A Note on the Art of Political Conversion

A Note on the Art of Political Conversion

Some day a wonderful book will be written on the art of persuasion, a new sophistic. One may suppose that psychology will ultimately become as complete a science as geometry and mechanics are now. It will be possible then to predict the effect of an argument on a man’s mind as surely as one can now predict the eclipse of the moon. On the basis of this developed science will be built an infallible set of rules for converting a man to any opinion you like. The mechanism of mind will be as bare as that of a typewriter. You will press the right levers, and the result you want will follow inevitably. The lover will sigh no more, but will consult the manual and succeed—unless the lady be similarly armed. So dangerous will the art be that the knowledge of it must be confined to a special caste, like Plato’s guards, disciplined and trained not to make any malicious use of their power. Or more probably the then prevailing form of government will seize it and make a monopoly of it as they now do of armed force, and used it for their perpetual preservation.

Pending the arrival of this political canvasser’s millennium, one can sketch out the beginnings of the thing. Materials for the art already exist: Schopenhauer’s “Art of Controversy,” Pascal’s “Pensées,” the manuals which the credulous Protestant imagines that the Jesuits are brought up on, and, more recently, James’s “Will to Believe,” and “L’Arte di Persuadere” of the brilliant Italian pragmatist Pezzolini, who would bring all philosophy to the service of such a sophistic.

All these are founded on a recognition of the basic fact of the absolute impotence of a mere idea to produce any change in belief. All conviction, and so necessarily conversion, is based on the motor and emotional aspects of the mind. No intellectual conception has any moving force unless it be hinged on to an emotion or an instinct. In every man’s mind there exist certain fixed instincts and prejudices, certain centers of emotion, tendencies to react to certain words. The expression “center” is not merely metaphorical. In all probability there does exist a corresponding organization of the neurones in the brain. These are the parts of a man’s mind which lead to conviction expressed in action, ballotwise or otherwise. You have got to get hold of these to produce any change. If you can’t do this, then the idea is “dead,” it has no motive power, the most logical presentation will have no effect. There must be in any successful propaganda, then, an element more important than good argument. A good case is the last, not the first part of a successful conversion. In practice men have always known this. Practice remains constant throughout the ages; it is not reserved for any particular century to “discover” anything new about the ways of the human. With theory, however, it is very different. That may be wrong continually, and may, at a definite moment, be put right. In this case it certainly is so. For a long time reason was given a too predominant place in psychology, and to it all other faculties were subordinated. Gradually, during the last 50 years in philosophy, instinct and emotion have asserted their rightful place, until at the present time the reaction has gone so far that the intellect is regarded merely as a subtle and useful servant of the will, and of man’s generally irrational vital instincts. Bergson, Le Roy, Croce, Eucken, Simmel are all anti-intellectualists.

The particular effect of this change of view which concerns me here is that of the difference it makes to the theory of politics. Formerly the prevailing conception was something of this kind—you perfected the mechanism of democracy until each man’s carefully thought-out opinion had its effect. You then, on any particular measure, set out on a campaign of careful argument. Each side stated their reasons to the best of their ability, the elector heard both sides, and recorded his vote accordingly. All this, of course, sounds very fantastical now in the light of what actually does happen at a General Election. But the Bentham-Mill School honestly regarded it as a possible idea. We all recognize this now as fantastical, but what must be substituted for it as a true account of the psychology of the matter? This kind of inquiry would have to go into two parts — an account of the process by which the mass of the electors are converted, and the quite different process in the minds of the intellectuals, The first has been done very completely and amusing by Gustave Le Bon in “Psychology of the Crowd,” and in Graham Wallas’s “Human Nature in Politics.” They recognize quite clearly that the process of conversion here is anything but intellectual.

They show the modern politician frankly and cynically recognizing this, setting out deliberately to hypnotize the elector, as the owners of patent medicines hypnotize the buyers. They don’t argue; they deliberately reiterate a short phrase, such as “Pears’ Soap” or “Pea Food,” until it gets into the mind of the victim, by a process of suggestion definitely not intellectual. But no one has yet given any connected theory of the more interesting part of the subject—the conversion of the “intellectual,” of the leisured middle-class wobbler. Wallas himself somehow leaves you with a suspicion in your mind that he does still think that the “intellectual” is in the position which Mill, in the age of naive belief in reason, imagined him to be—that of weighing arguments, and then calmly deciding a question on its merits. Now, nothing could be grater nonsense. No one can escape from the law of mental nature I have referred to. We are all subject to it. We may be under the delusion that we are deciding a question from purely rational motives, but we never are. Even the detached analyst of the phenomena is himself subject to the law. Conversion is always emotional and non-rational.

Now this does seem to me to be a point of practical importance if it helps us to convert this class. For though the type may not be numerous, it does have, in the end, a big influence in politics. Not very obviously or directly, for in no country do the intellectuals appear to lead less than in ours; but ultimately and by devious ways their views soak down and color the whole mass. The first step is to recognize the fundamental identity of the two processes of conversion — that en masse, and that of the intellectuals; in this respect that mere logical presentment is of very little use. As the modern electioneer sets out on a cynical recognition of the fact to convert the mass, so he should just as directly try to capture the smaller class.

There must be two quite different methods of attack, for what attracts the one repels the other. Great words empty of sense, promises of Elysium a few years ahead, have been, and always must be, the means by which the mass can be stirred, but they leave the few very cold. In this case, sauce for the goose is not sauce for the gander, for the only resemblance is the fact of appetite. Now, here seems to me to be the weakens of the Unionists. They emphatically do not provide any sauce for the gander. They practice the other art well enough, the art which Graham Wallas analyzes — that of manipulating the popular mind by advertisement and other means. But the smaller one they neglect, for no one can seriously think that Mr. Garvin is fit food for the adult intelligence. I have in mind a particular minor variety of this class: the undergraduate who, arriving in London, joins the Fabian Society. Now there is nothing inevitable in this. He may imagine that an intellectual process landed him there. Nothing of the kind. The Fabian Society provides him with the kind of stuff to fit in with his complex prejudices, and the Conservatives do not. He is merely a Socialist faute de mieux. The emotions involved are fairly simple—an insatiable desire for “theories,” the vague idea to be “advanced,” and the rest of it. There is no reason in the nature of things why the other side should not cater for this. In France, Action Française has made it rather bête démodée to be a Socialist. The really latest and advanced thing is to be a Neo-Royalist. They serve their victim with the right kind of sauce. So successful has this been that Jaurès recently warned his followers against the cleverness of the bourgeoisie.

To get back, however, to the main position. I take the view for the time being that we are not concerned with truth, but with success. I am considering the problem that should present itself to the acute party entrepreneur—did such a mythical person exist—how can this particular type of people be converted? Here is the type; how can it be caught? They must be converted exactly as everyone else is—by hitching on your propaganda to one of their centers of prejudice and emotion. But the difficulty comes in the analysis and discovery of these centers. They must be there, but they are complex and elusive, and sometimes unknown even to the subject himself. Here is where the difference comes in between this and the other sophistic. The problem in the case of the laborer is not so much to find these centers as to get hold of them before the other man does and to stick to them. Some day, I surmise, all this analysis will be done for us in a neat little manual.

But meanwhile, I can give data for the future compiler of such a book by analyzing one of these typical complexes, which I found embedded in my own head and influencing my politics without my knowing it. I probed my mind and got rid of it as I might of a tumor, but the operation was a violent one.

It came about from watching my own change of mind on the subject of Colonial Preference. I was, I suppose the typical wobbler, for while politically inclined to be a Protectionist, yet, as a pupil of Professor Marshall’s, theory pulled me in the opposite direction. Now, amid the whirlwind of that campaign of argument, I noticed that two apparently disconnected and irrelevant things stuck in my head had a direct influence on my judgment, whilst the “drums and tramplings” of a thousand statistics passed over me without leaving a trace. The one was a cartoon in Punch—Mr. Chamberlain landing at Dover and being passed quickly by the Customs officer: “There is no bother here, sir; this is a free country.” The other was an argument most constantly used at the time, I imagine, by Sir Edward Grey, and recently revived by a supposedly Conservative paper which does most of its thinking in its heels. “To attempt,” he said, “to bind the Empire together by tariffs would be [a] dangerously artificial thing; it would violently disturb its ‘natural growth.’ It was in opposition to the constant method which has made us a successful Colonial power. Let other nations fail through trying to do things too directly.” This had a powerful effect on me, and I imagine must have had on a great many other people; for this reason: that whereas we all of us had a great many emotions and nerve-paths grouped round the idea of Empire, these were by this argument bound up with Free Trade. It seemed to bring Preference in conflict with a deeply seated and organized set of prejudices grouped round the word “free” and “natural,” for the moving force of the cartoon and Grey’s argument were the same. This may look like an intellectual decision, but it isn’t. I could not, at the time, have formulated it as definitely as I do now. It was then just a kind of vague sentiment which, in the intervals of argument, pulled one in a certain way. This was so because, as I have maintained, conviction is in the end an emotional process. The arguments on each side were so numerous that each one inhibited the slight effect the other might have had, and in the resulting stalemate it was just odd little groups of emotions and prejudices, like the one indicated, that decided one.

Now this is only a prejudice—why should one have a definite distrust of any constructive scheme, and think that leaving it to nature was so much better and so much more in the English tradition? Looking at it from an a priori standpoint, it seems probable that a definite policy directed towards a certain end will gain that end. Examples are all around us to prove it—that of German unity in particular. There was no leaving it to nature there. Yet, in spite of its absurdity from a reasonable point of view, this idea of what is “natural” and “free” remained a fixed obsession. It was too deep-seated to be moved by any argument, and had all the characteristics of one of those complex prejudices which I said must be analyzed as preliminary to the art of conversion. It has all kinds of ramifications, and affects opinion in many directions, on conscription, for example, and a score of other matters. It can be traced back from its origin in the disputes of rival schools of medieval physicians scholastically inclined. Berthelot has analyzed the influence of these medical doctrines on politics. It can be seen particularly well in Quesnay, at the same time a doctor and an economist, from whom Adam Smith borrowed the theory of free exchange. It can be followed through Adam Smith, Coleridge, and Burke to the formation of the political theory of laissez-faire which dominated the 19th century. This theory of politics — and, of course, it is this which produced the personal prejudice which influenced me — may be considered as a kind of Hippocratic theory of political medicine whose principal precept in the treatment of the social “body” is that on no account must the “natural” remedial force of nature be interfered with.

Now, once I had got the theory out fairly and squarely before me, had seen its origin and history, its influence over me had gone. It was powerful before because I really didn’t know that it existed. The thing that most interested me was how it got so firmly fixed in my mind-center without my knowing it; and here comes really the only practical part of this paper. In my own case, the prejudice, I ma certain, had been formed in this way—the histories I had been brought up on, while never stating this view as a theory, had yet so stated all events in our Colonial history as to convey it by suggestion. Always the English were shown as succeeding as by some vague natural genius for colonization or something of that kind. Never by a consistent constructive effect. The people who did make definite plans, like the French under Colbert, and later the Germans, were always represented as failing. Now, this was the reason that the idea was so embedded in one. If it had been presented definitely as a theory, it would have been destroyed by argument. It became an instinct because it was suggested to one in this much more indirect and subtle way.

It took me years to get rid of the effects of this. For when an idea is put into your head in this indirect way, you are never conscious of its existence. It just silently colors all your views. Born with blue spectacles, you would think the world was blue, and never be conscious of the existence of the distorting glass. Ideas insinuated like this become in the end a kind of mental category; the naïve person never recognizes them as subjective, but thinks they lie in the facts themselves. Here, then, is my practical point. This kind of thing is dangerous. One is handicapped, as far as clear-thinking about politics goes, by being educated in Whig histories. It takes strenuous efforts to get rid of the pernicious notion implanted in one by Macaulay, say. My remedy would be this—prevention. I should adopt for secondary schools what was recently proposed as a solution of the religious difficulty in primary ones. Let there be so many hours set apart for history each week, and let each political party be allowed to send in their own historian. The first step towards this must be the writing o a definitely Tory history. The Whigs have too long had it their own way in this sphere. I can give a definite example of a recent successful accomplishment of this kind of thing in Charles Maurras’s history of the French Monarchy, which is converting scores of young Republicans.

After all, there is nothing ridiculous in the idea itself. It only appears so because it is a logical, definite application in a small scale of a process which is taken as a matter of course in greater ones. All national histories are partisan, and designed to give us a good conceit of ourselves. We recognize that even while we laugh at the American school-books and the Belgian accounts of the Waterloo campaign. But we are not familiar with the same process in small affairs inside the nation. But it is coming rapidly. I can mention Howell Evans’s history of Wales, recommended recently by the Welsh Education Council, which ends up with a panegyric of the late Budget. Or take Mrs. Richard Green’s history of Ireland, now being sold at half-price to all secondary schools of a Nationalist character. It is definitely written to convince the Irishman that his country was not civilized by the English conquest, but had itself, in earlier times, the most cultured civilization in Europe. It is done by a careful selection and manipulation of old manuscripts. It goes flat against the known facts, for the poet Spenser described them as naked barbarians. But what does that matter? It fulfills its intention. Anyone who still has a lingering dislike of this frankly partisan type of history is under the influence of an opposite ideal. He would prefer an impartial record of facts. But this ideal standard by which he condemns the party history does not exist. True, there has been a school of scholars who definitely took it as their ideal — the modern Cambridge historians. But I remember the late Dr. Emil Reich telling me that the greatest triumph of his life took place in a room at Cambridge, when, after an argument on this very subject, he was able to take down from the bookshelves a well-known Jesuit history of the Elizabethan persecutions which contained nothing but facts, no biased comment or theory, but which, at the same time, produces an extreme anti-Protestant effect. According to his own account, this entirely silenced them.

No, the whole thing is impossible. No history can be a faithful mirror. If it were, it would be as long and as dull as life itself. It must be a selection, and, being a selection, must inevitably be biased. Personally, I don’t regard this as a disagreeable necessity; I like the idea. After all, who would care an atom about the past were it not a reservoir of illustrations to back up his own social theories and prejudices? For purposes of political argument, I myself specialize in the history of the 4th century, for no casual opponent knows enough to contradict me. If I rashly illustrated them from the French Revolution, everyone can remember enough facts to back the opposite view.

Originally published in the Commentator, Feb. 22, 1911; March 1, 1911; March 8, 1911.

T.E. Hulme (1883-1917) was an English poet and critic whose books include Speculations: Essays on Humanism and the Philosophy of Art and Notes on Language and Style.

00:08 Publié dans Littérature, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, t. e. hulme, avant-gardes, art |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alain Soral dédicacera « Chroniques d’avant-guerre » le samedi 8 décembre 2012 à la librairie Facta

Alain Soral dédicacera « Chroniques d’avant-guerre » le samedi 8 décembre 2012 à la librairie Facta

Venez rencontrer l’auteur à la librairie Facta :

4, rue de Clichy Paris IXe

Téléphone : 01 48 74 59 14

Courrier électronique : librairiefacta@wanadoo.fr

Situer la librairie :

Sur Google Maps : http://maps.google.fr/maps?f=q&…

Sur Mappy : http://fr.mappy.com/map#d=4+rue+de+…

« Quand on est jeune et novice dans le débat d’idées, on croit qu’en politique c’est comme en sport, qu’il y a deux équipes : la vôtre et celle d’en face, les bons et les méchants, le pouvoir et l’opposition. Puis avec la pratique, pour ceux qui passent à la pratique – les autres n’y comprennent jamais rien –, on découvre que dans la vraie vie, comme dans 1984 de George Orwell, c’est plus compliqué que ça. Il y a le pouvoir, l’opposition au pouvoir et… Goldstein.Soit l’opposant créé par le pouvoir, ou plutôt favorisé par le pouvoir – ne soyons pas complotistes – pour dévier les énergies contestataires vers la stérilité, l’inutile…Gauchisme à la Prévert ou gauchisme à la Baader, qu’on soit dans les nuages ou qu’on fonce droit dans le mur, sur le plan de l’inefficacité politique – les années de prison mises à part – ça revient au même… »Chroniques d’Avant-guerre, compilation des articles publiés dans l’éphémère revue Flash entre octobre 2008 et mars 2011, est le 11e livre d’Alain Soral. Reprenant, sur le mode chronologique plutôt qu’orthographique, le principe des textes courts de ses Abécédaires (Jusqu’où va-t-on descendre ?, Socrate à Saint-Tropez), il est aussi un complément utile à son essai majeur écrit au même moment : Comprendre l’Empire.

00:05 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain soral, france, événement, paris, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Freund oder Feind. Zur Aktualität Carl Schmitts

Freund oder Feind. Zur Aktualität Carl Schmitts

von Erich Vad

Wegen dieser Kollaboration mit dem Nationalsozialismus hat man Schmitt immer wieder beschimpft, als „geistigen Quartiermacher“ (Ernst Niekisch) Hitlers, als „charakterlosen Vertreter eines orientierungslosen Bürgertums“ (René König) oder als „Schreibtischtäter des deutschen Unheils“, so etwa Christian Graf von Krockow, der aber auch zugab, daß Schmitt, „… der bedeutendste Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts“ gewesen sei. Eine Beurteilung, die noch überboten wurde von dem Religionsphilosophen und Rabbiner Jacob Taubes, der über Schmitt sagte, dieser verkörpere eine „… geistige Potenz, die alles Intellektuellengeschreibsel um Haupteslänge überragt“. Schließlich sei noch Raymond Aron erwähnt, der in seinen Lebenserinnerungen äußerte: „Er gehörte zur großen Schule der Gelehrten, die über ihr Fachgebiet hinaus alle Probleme der Gesellschaft samt der Politik umfassen und somit Philosophen genannt zu werden verdienen, so wie es auch Max Weber auf seine Weise war.“

Diese Wertschätzung Schmitts erklärt sich vor allem aus dessen epochemachender Lehre vom Politischen, das er im Kern bestimmt sah durch die Unterscheidung von Freund und Feind. Dabei meinte Schmitt „Feind“ im Sinne des lateinischen hostis, das heißt den öffentlichen, den Feind des Staates, nicht inimicus im Sinne von privater Gegner; eine Differenzierung, wie es sie auch im Griechischen mit polemios und echthros gibt. Gegen alle Versuche, die fundamentale Scheidung von Freund und Feind zu umgehen, wie sie vor allem in Deutschland nach 1945 üblich wurden, behauptete Schmitt, daß ein Volk nur durch Verleugnung seiner eigenen politischen Identität dahin kommen könne, die Entscheidung zwischen Freund und Feind vermeiden zu wollen. In seinem berühmten, zuerst 1927 erschienenen Essay Der Begriff des Politischen hieß es: „Solange ein Volk in der Sphäre des Politischen existiert, muß es, wenn auch nur für den extremsten Fall – über dessen Vorliegen es aber selbst entscheidet – die Unterscheidung von Freund und Feind selber bestimmen. Darin liegt das Wesen seiner politischen Existenz.“

Wenn man diesen Satz auf unsere Lage bezieht, ergibt sich sofort der denkbar schlechteste Eindruck von der Außen- und Sicherheitspolitik der gegenwärtigen Bundesregierung. Innenpolitische Probleme und Parteiinteressen bei Wahlkämpfen wirken stärker auf das Regierungshandeln als reale Bedrohungen des Landes und langfristige Strategien zur Wahrung nationaler Interessen. Im Glauben an einen herrschaftsfreien Diskurs auch in den Außenbeziehungen nimmt man bei akuten internationalen Krisen selbstgefällige, nur scheinbar überlegene moralische Positionen ein, um dann mittels utopischer Problemlösungsversuche die eigene Handlungsunfähigkeit zu verdecken. Man begnügt sich mit der Rolle des inzwischen als unzuverlässig geltenden Metöken, der gerade noch in der Lage ist, militärische Einrichtungen von Bündnispartnern im eigenen Land zu bewachen, ihnen Überflug- und Landerechte zu gewähren und andere Unterstützungsleistungen gerade so weit zur Verfügung zu stellen, daß eine Kabinetts- und Regierungskrise vermieden wird.

Die Kernfrage war für Schmitt immer die, wie wir als Erben der uralten brüderlichen Feindschaft von Kain und Abel mit dem zentralen Kriterium des Politischen umgehen sollen. In dem Zusammenhang ist ein von ihm handschriftlich kommentiertes Tagungsprogramm der Evangelischen Akademie Berlin aufschlußreich, das sich in seinem Nachlaß erhalten hat. Die Veranstaltung, die zwischen dem 26. und dem 28. November 1965 stattfand, hatte das Thema „Feind – Gegner – Konkurrent“. In der Einführung zum Programm eines „Freundeskreises junger Politologen“ („Freundeskreis“ von dem selbstverständlich nicht geladenen Schmitt rot markiert) wurde die Frage aufgeworfen, ob noch die Berechtigung bestehe, vom Feind zu sprechen, oder ob nicht an seine Stelle „Der Partner politischer und ideologischer Auseinandersetzung“ oder „Der Konkurrent im wirtschaftlichen Wettbewerb“ getreten sei. Schmitt notierte am Rande polemisch: „Der Ermordete wird zum Konfliktpartner des Mörders?“

Er wollte damit zeigen, daß die hier geäußerten Vorstellungen die Existentialität menschlicher Ausnahmelagen nicht treffen konnten. Und mehr als das: Der Programmtext war für Schmitt auch eine indirekte Bestätigung seiner These von der notwendigen Freund-Feind-Unterscheidung, insofern als man fortwährend Begriffe verwendete, die auf elementare Gegensätzlichkeiten hinwiesen, wie zum Beispiel „Ideologie“, „Theologie“, „der Andere“, „Liebe“, „Diakonie“ etc. Daß sich die Veranstalter dessen nicht bewußt waren, machte die Sache nicht besser. Schmitt bezeichnete ihre moralisierenden, auf Verschleierung des polemischen Sachverhalts abzielenden Formulierungen in einer Marginalie als „Entkernung des Pudels durch Verpudelung des Kerns“.

Schmitts Bestimmung des Politischen durch die Unterscheidung von Freund und Feind gilt auch heute noch, trotz aller anderslautenden Beteuerungen. So, wenn die Vereinten Nationen ein Land wie den Irak faktisch aus der Völkergemeinschaft ausschließen und damit eine hostis-Erklärung im Sinne Schmitts abgeben, so, wenn die USA nach den Anschlägen vom September 2001 den internationalen Terrorismus und die ihn unterstützenden politisch unkalkulierbaren Staaten als Feind bestimmten. Eine mit modernsten Waffen operierende Guerilla oder eine weltweit vernetzte, organisierte Kriminalität können, auch wenn sie nicht selbst staatenbildend wirken, durchaus als Feinde im politischen Sinn betrachtet werden. Überhaupt ist die nichtstaatliche und privatisierte Form der Gewalt, also alles, was die low intensity conflicts kennzeichnet, nichts grundsätzlich Neues. Thukydides beschrieb sie bereits im Peloponnesischen Krieg, ähnliches gilt für Clausewitz oder die stark von ihm beeinflußten Theoretiker und Praktiker des revolutionären Krieges wie Friedrich Engels, Wladimir I. Lenin, Mao Tse-Tung, den Vietnamesen Vo Nguyen Giap oder Che Guevara. Die Wandelbarkeit des Krieges war sogar schon einem seiner frühesten Theoretiker, dem Chinesen Sun Tze, bewußt, der vor 2500 Jahren zu der Feststellung kam: „Der Krieg gleicht dem Wasser. Wie Wasser hat er keine feste Form.“

Der Kampf heutiger Terroristen ist allerdings im Gegensatz zu dem, was Schmitt in seiner Theorie des Partisanen ausführte, nicht mehr „tellurisch“ verortbar, sondern global angelegt. Musterbeispiel dafür sind die raumübergreifenden Operationen der al-Qaida in Afghanistan, auf dem Balkan, dem Kaukasus und in den zentralasiatischen Staaten oder die terroristischen Anschläge auf amerikanische Botschaften und Einrichtungen in Afrika oder am Golf. Der Plan für die Terrorangriffe gegen die USA wurde in den Bergen Afghanistans und im europäischen Hinterland erdacht und dann auf einem anderen Kontinent exekutiert. Das Flugzeug, das Transportmittel der Globalisierung par excellence, setzte man als Waffe ein. Planung und Operation der Terroraktion hatten globale Maßstäbe. Weltweit operierende warlords wie Osama Bin Laden könnten bevorzugte Akteure dieser neuen Form des bewaffneten Kampfs werden.

Es spricht vieles dafür, daß die Zukunft des Krieges eher von Terroristen, Guerillas, Banditen und nichtstaatlichen Organisationen bestimmt sein wird, als von klassischen, konventionellen Streitkräften. Dort, wo die Macht immer noch aus Gewehrläufen kommt, führen zunehmend irreguläre Formationen in Privatund Söldnerarmeen Krieg. Religiöser oder politischer Mythos, generalstabsmäßige Planung und üppige Finanzressourcen bilden die Voraussetzungen eines veränderten Kriegsbilds. In seiner erwähnten Theorie des Partisanen nahm Schmitt diesen Aspekt der heutigen Sicherheitslage durchaus zutreffend vorweg, vor allem, wenn er die Bedeutung des Fanatismus als Waffe hervorhob: „Der moderne Partisan erwartet vom Feind weder Recht noch Gnade. Er hat sich von der konventionellen Feindschaft des gezähmten und gehegten Krieges abgewandt und sich in den Bereich einer anderen, der wirklichen Feindschaft begeben, die sich durch Terror und Gegenterror bis zur Vernichtung steigert.“

Wie soll man auf diesen Wandel reagieren, oder, – um die kritischen Fragen Schmitts aufzugreifen: Wer hat jetzt das Recht, den Feind zu definieren und gegen ihn mit allen Mitteln – das heißt unter den gegebenen Umständen auch mit Massenvernichtungswaffen – vorzugehen? Wer darf Strafen gegen den definierten Feind verhängen und sie – notfalls präventiv – durchsetzen? Und wie schafft man ein internationales Recht und die Fähigkeit, es notfalls mit Hilfe von Gewalt durchzusetzen? Schließlich: Wie verhindert man die Instrumentalisierung des Völkerrechts für nationale Macht- und Einflußpolitik?

Schmitt war grundsätzlich skeptisch gegenüber allen Versuchen ideologischer und das heißt auch menschenrechtlicher Legitimation des Krieges. Der Krieg, so Schmitt, sei im Kern nur zu begreifen als Versuch „… der seinsmäßigen Behauptung der eigenen Existenzform gegenüber einer ebenso seinsmäßigen Verneinung dieser Form“. Und weiter: „Es gibt keinen rationalen Zweck, keine noch so richtige Norm, kein noch so ideales Programm, keine Legitimität oder Legalität, die es rechtfertigen könnte, daß Menschen sich dafür töten.“

Die Legitimität des Krieges bei einer vorliegenden „seinsmäßigen Verneinung“ der eigenen Existenzform bekommt durch die modernen Bedrohungsszenarien, angesichts des internationalen Terrorismus einerseits und der Proliferation von Massenvernichtungswaffen andererseits, eine neue Dimension. Das Wesen des Politischen bleibt aber unberührt. Darüber belehrt auch jeder genaue Blick auf die Verfaßtheit des Menschen, der in dauernder Auseinandersetzung mit anderen Menschen lebt und nur aus Gründen der Selbsterhaltung und der Vernunft bereit ist, den „Krieg aller gegen alle“, den Schmitt wie Thomas Hobbes als natürlichen Zustand des Menschen betrachtete, durch einen staatlich garantierten Friedenszustand zu überwinden.

In Der Begriff des Politischen schrieb Schmitt: „Man könnte alle Staatstheorien und politischen Ideen auf ihre Anthropologie prüfen und danach einteilen, ob sie, bewußt oder unbewußt, einen ›von Natur bösen‹ oder einen ›von Natur guten‹ Menschen voraussetzen.“ Gerade mit Blick auf den heutigen Menschenrechtsuniversalismus und die gleichzeitige Verfügung über Massenvernichtungswaffen wird die tiefe Problematik jeder Lehre von der natürlichen Güte des Menschen deutlich. Denn der mögliche Einsatz von Massenvernichtungswaffen nötigt zur vorhergehenden Diskriminierung des Feindes, der nicht mehr als Mensch erscheinen darf – denn die Verwendung so furchtbarer Waffen widerspricht der Idee der Menschenrechte –, sondern nur noch als Objekt, das ausgelöscht werden muß, als Unmensch oder Glied eines „Schurkenstaates“.

Schmitt sah diese furchtbare Konsequenz moderner Politik deutlich ab, die so unerbittlich ist, weil sie im Namen hehrster Prinzipien vorgeht: „Die Masse der Menschen müssen sich als Schlaginstrument in Händen grauenhafter Machthaber fühlen“ – schrieb er nach dem Krieg und mit Blick auf seine persönliche Situation. Und hinsichtlich des Geltungsanspruchs universaler Forderungen nach Humanität kam Schmitt zu der bitteren Erkenntnis: „Wenn das Wort ›Menschheit‹ fällt, entsichern die Eliten ihre Bomben und sehen sich die Massen nach bombensicherem Unterstand um“.

Schmitt meinte, daß die Reideologisierung des Krieges im 20. Jahrhundert zwangsläufig den totalen, auch und gerade gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Krieg hervorgebracht habe. Paradoxerweise ermöglichte die moralische Ächtung des Kriegs als Mittel der Politik den „diskriminierenden Feindbegriff“ und damit die Denunziation des Gegners, der nicht mehr als Kontrahent in einem politisch-militärischen Konflikt angesehen wurde, sondern als Verbrecher. Erst der totale Krieg schuf den totalen Feind und die Entwicklung der Waffentechnik seine mögliche totale Vernichtung.

Diese Einsicht Schmitts ist so wenig überholt wie jene andere, die weniger mit Krieg und mehr mit Frieden zu tun hat. Sein Ende der dreißiger Jahre entwickeltes Konzept des „Großraums“ und des Interventionsverbots für „raumfremde Mächte“ war, trotz offiziellem Tabu, nach 1945 und selbst in der Hochphase des Kalten Krieges das ungeschriebene Prinzip der außen- und sicherheitspolitische Konzepte beider Supermächte. Daran hat sich auch in Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion wenig geändert. Nach wie vor können Staaten, denen es ihr politisches, militärisches und wirtschaftliches Potential ermöglicht, eigene Einflußsphären aufbauen und durch angemessene geopolitische und geostrategische Maßnahmen schützen.

Mit seinen Schriften Der Leviathan, Völkerrechtliche Großraumordnung und der „weltgeschichtlichen Betrachtung“ Land und Meer suchte Schmitt angesichts des Auftretens neuer, „raumüberwindender“ Mächte und einer nachhaltigen Infragestellung der traditionellen Staatlichkeit die Faktoren einer neuen Sicherheitspolitik zu bestimmen. Beim Blick auf die historische Entwicklung, insbesondere des Aufstiegs der Seemächte England und Nordamerika, erkannte er die Bedeutung des Großraums und einer entsprechenden Ordnung. Die amerikanische Monroe-Doktrin von 1823, die die westliche Hemisphäre als Interessengebiet der USA bestimmt hatte, gewann für Schmitt Vorbildcharakter im Hinblick auf eine europäische Konzeption.

Daß dieses Projekt eines „europäischen Großraums“ seitdem immer wieder gescheitert ist, sagt wenig gegen seine Notwendigkeit. Europa bildet wie andere geopolitische Räume eine Einheit auf Grund von Weltbild und Lebensbedingungen, Traditionen, Überlieferungen, Gewohnheiten und Religionen.

Es ist nach Schmitt „verortet“ und „geschichtlich konkret“ und es muß deshalb, um auf Dauer zu bestehen, einen adäquaten Machtanspruch erheben und weltanschaulich begründen. Im Bereich des Politischen sind solche Weltanschauungen nichts anderes als „Sinn-Setzungen für Großplanungen“, entworfen von Eliten in einem bestimmten historischen Moment, um sich selbst und den von ihnen zu lenkenden Massen den geistigen Bezugsrahmen politischen Handelns zu schaffen.

Die Aktualität der Überlegungen Schmitts zur Bedeutung solcher „geistiger Zentralgebiete“ ist im Hinblick auf einen „Kampf der Kulturen“ (Samuel Huntington) offensichtlich: In beinahe zweihundert Nationalstaaten der Welt existieren mehrere tausend Kulturen. Sie bilden die Grundlage „geistiger Zentralgebiete“ und schaffen damit auch das Bezugsfeld für Kriege. Was das „Zentralgebiet“ inhaltlich bestimmt, mag sich ändern, an dem Tatbestand selbst ändert sich nichts. So markierte der Grundsatz cuius regio eius religio eben ein religiöses Zentralgebiet, das nach der Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts von Bedeutung war, während das Prinzip cuius regio eius natio nur vor dem Hintergrund der Nationalstaatsbildung im 19. Jahrhundert zu verstehen ist und die Formel cuius regio eius oeconomia ihre Erklärung findet in der enorm gesteigerten Bedeutung internationaler Wirtschaftsverflechtungen seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Entsprechend haben sich die Kriege fortentwickelt von Religions- über Nationalkriege hin zu den modernen Wirtschafts- und Handelskriegen.

Die Kriege mitbestimmenden „geistigen Zentralgebiete“ waren für Schmitt stets Kampfzonen sich ablösender, miteinander konkurrierender und kämpfender Eliten. Sie können niemals nur Sphäre des Geistigen und ein Ort des friedlichen Nachdenkens und Diskurses sein. Das gilt trotz der in jüngster Vergangenheit so stark gewordenen Erwartung, daß der Krieg gebannt sei. Schmitt hat früh die Vergeblichkeit solcher Hoffnungen erkannt und etwas von ihrer furchtbaren Kehrseite geahnt: „Wir wissen, daß heute der schrecklichste Krieg nur im Namen des Friedens, die furchtbarste Unterdrückung nur im Namen der Freiheit und die schrecklichste Unmenschlichkeit nur im Namen der Menschheit vollzogen wird.“

Ein wesentliches Kennzeichen des modernen Kriegs ist gerade seine unkriegerische Terminologie, sein pazifistisches Vokabular, das die Aggression aber nur verdeckt, nicht beseitigt. Die „friedlichen“ Methoden der modernen Kriegsführung sind die vielfältigen Möglichkeiten finanz- und wirtschaftspolitischer Pression, das Sperren von Krediten, das Unterbinden der Handelswege und der Rohstoff- oder Nahrungsmittelzufuhr. Werden militärische Maßnahmen als notwendig erachtet, bezeichnet man sie nicht als Kriege, sondern als Exekution, Sanktion, Strafexpedition, Friedensmission etc. Voraussetzung für diese Art „pazifistischer“ Kriegführung ist immer die technische Überlegenheit des eigenen Apparats. Das moderne Völkerrecht folgt dieser Entwicklung, indem es die Begriffe zur Stabilisierung des politischen Status Quo liefert und die Kontrolle von Störern der internationalen Ordnung juristisch begründet. Es ist das Kennzeichen von Weltmächten, wie sie seit dem Ende des Ersten Weltkriegs auftreten konnten, Rechtsbegriffe mit universalem Anspruch zu definieren und dann souverän zu entscheiden, was Recht und was Unrecht ist. Die aktuelle Irakkrise zeigt auch hier, wie zutreffend die Einschätzung Schmitts war.

Die Zukunft der großen Staaten China, Indien, Rußland, aber auch der Vereinigten Staaten ist ungewiß. Wir können kaum einschätzen, welche Konstellationen sich entwickeln werden. Vielleicht entwerfen die USA für den asiatischen Raum eine ähnliche balance of power-Doktrin wie Großbritannien sie im 19. Jahrhundert gegenüber den europäischen Staaten besaß. Vielleicht gelingt es Washington, die Annäherung Rußlands an die NATO weiter voranzutreiben und es wie Indien in eine Geostrategie für den pazifischen Raum zwecks Eindämmung Chinas einzubinden. Weiter muß die Frage beantwortet werden, ob Europa Teil des atlantischen Großraums bleibt oder sich hier Tendenzen in Richtung auf eine gleichberechtigte Partnerschaft mit Amerika verstärken. Deutschland spielt in diesem Zusammenhang allerdings kaum eine Rolle, da sich seine derzeitige politische Führung bei außenpolitischen Problemen regelmäßig an der Innenpolitik orientiert, Bedrohungen ignoriert oder den Vorgaben anderer anschließt.

Die von Schmitt im Zusammenhang mit seiner Theorie der Staatenwelt analysierten Verteilungs-, Quarantäne- und Freundschaftslinien, die auch zivilisatorische Konfliktlinien sein können, drohen heute zu Grenzen zwischen unversöhnlichen Gegnern zu werden. Wir wissen nicht erst seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center, daß sich die westliche Welt mit anderen Zivilisationen in Konkurrenz befindet. Die wichtigsten Auseinandersetzungen der Zukunft scheinen an den Grenzen aufzutreten, die Kulturkreise voneinander trennen. Hier könnten die Brennpunkte von Kriegen sein, die sich durch Regellosigkeit, Ent-Hegung und Rebarbarisierung auszeichnen. Hier entwickeln sich militärische und politische Herausforderungen globalen Ausmaßes, denen nur auf dem Wege eines neuen internationalen Ordnungssystems und eines erweiterten Verständnisses von Sicherheit begegnet werden kann.

Die gestiegene Wahrscheinlichkeit eines Ernstfalls, die für Deutschland nach den Angriffen vom 11. September 2001 sehr deutlich geworden und die Tragweite der Außen- und Sicherheitspolitik deutlich gemacht zu haben schien, hat tatsächlich vor allem die Handlungsunfähigkeit einer nachbürgerlichen politischen Klasse gezeigt, deren Weltbild sich primär aus reeducation, aus den erstarrten Ritualen der Vergangenheitsbewältigung und Achtundsechziger-Mythologie speist. Diese geistigen Verirrungen bedürfen eines Gegenmittels, und in der politischen Philosophie Carl Schmitts könnte das zur Verfügung stehen.

Wie Hobbes im 17. entfaltete Schmitt im 20. Jahrhundert ein politisches Denken, das von der unnormierten Lage, das vom Ausnahmezustand und der ständigen Möglichkeit inner- und zwischenstaatlicher Anarchie und Gewalt ausging. Ein solcher Ansatz steht im Gegensatz zur idealistischen Utopie einer weltweiten Entfaltung der Menschenrechte, eines friedlichen Ausgleichs der Kulturen und Zivilisationen sowie freizügiger, offener und multikultureller Gesellschaften. Anders als viele hoffen, sind gerade diese Gesellschaftskonzepte potentielle Konfliktherde. Eine Gefahr, der man nicht durch moralische Appelle begegnen kann, sondern nur durch Gefahrensinn, politischen und militärischen Realismus und durch rationale Antworten auf die konkreten Herausforderungen der Lage.

Article printed from Sezession im Netz: http://www.sezession.de

URL to article: http://www.sezession.de/7844/freund-oder-feind-zur-aktualitaet-carl-schmitts.html

URLs in this post:

[1] pdf der Druckfassung: http://www.sezession.de/wp-content/uploads/2009/09/Vad_Freund-oder-Feind.pdf

00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, politologie, sciences politiques, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

T. E. Hulme: The First Conservative of the Twentieth Century

T. E. Hulme: The First Conservative of the Twentieth Century

Ex: http://www.imaginativeconservative.org/

[significantly modified and expanded from a previous post at STORMFIELDS]

History should never have forgotten T.E. Hulme, and we would do well to remember him and what he wrote. Indeed, the German shell that took his life in the early autumn of 1917 might have changed a considerable part of the twentieth century by removing Hulme from it. Our whole “Time of Troubles” as Kirk defined it, might have been attenuated by the presence, personality, and witness of this man.

Eliot, certainly one of the greatest of twentieth-century men, understood the importance of Hulme in 1924. Eliot saw him as the new man—the twentieth-century man. In April 1924, he wrote: “When Hulme was killed in Flanders in 1917 . . . he was known to a few people as a brilliant talker, a brilliant amateur of metaphysics, and the author of two or three of the most beautiful short poems in the language. In this volume [the posthumous Speculations, edited by Herbert Read] he appears as the forerunner of a new attitude of mind, which should be the twentieth-century mind, if the twentieth century is to have a mind of its own.”

Hulme is, Eliot continued, “classical, reactionary, and revolutionary; he is the antipodes of the eclectic, tolerant, and democratic mind of the end of the last century . . . . A new classical age will be reached when the dogma. . . of the critic is so modified by contact with creative writing, and when the creative writers are so permeated by the new dogma, that a state of equilibrium is reached. For what is meant by a classical moment in literature is surely a moment of stasis, when the creative impulse finds a form which satisfies the best intellect of the time, a moment when a type is produced.”

Eliot continued to praise Hulme in his private letters. In one, he stated bluntly to Allen Tate, “Hulme has influenced me enormously.” In another, Eliot claimed Hulme to be “the most remarkable theologian of my generation.”

Historian Christopher Dawson believed that Hulme, almost alone in his generation, understood the dangers of progressivism: “The essentially transitory character of the humanist culture has been obscured by the dominance of the belief in Progress and by the shallow and dogmatic optimism which characterized nineteenth-century Liberalism. It was only an exceptionally original mind, like that of the late T.E. Hulme, that could free itself from the influence of Liberal dogma and recognize the sign of the times—the passing of the ideals that had dominated European civilization for four centuries, and the dawn of a new order.”

In hindsight, the praise of such magnitude from both Eliot and Dawson should give any twenty-first century conservative pause. Who was this man who profoundly shaped the thought of two of the most recognized conservatives of the last century. Unfortunately, the name of “Hulme” no longer rolls off the tongue when we think or our lineage. We might think: Godkin, Babbitt, More, Nock, Eliot, Dawson, Kirk . . . . But, rarely does a conservative mention the name of Hulme.

Yet, at one time, few would have questioned his shaping of a movement.

In 1948, the Jesuit periodical, America, proclaimed Hulme as the model—mostly in thought, if not in person—for a literary revival. The English poet offered a “charter,” as the author put it, of Catholic arts and literature.

A writer in the New York Times in 1960 summed up Hulme’s influence nicely: “T.E. Hulme had modified the consciousness of his age in such a way that by 1939 his name had become part of a myth.”

It is a myth that we—those of us writing and reading the Imaginative Conservative, Ignatius Insight Scoop, Front Porch Republic, Pileus, etc.—would do well to revive.

Hulme, from all accounts, possessed a rather powerful personality, able to form communities of thought and art around himself. As just mentioned, he might well serve as a model for our own conservatism as we think about rebuilding what two decades have torn apart in terms of our coherence as an intellectual movement and what centuries have deconstructed in terms of culture and the rise of Leviathan and Demos.

If Hulme is remembered, he’s best remembered as a poet of influence. Most credit Hulme with founding Imagist poetry.

Imagism, as our own John Willson has argued, connected the horizon and the sky, the vertical and horizontal, time and eternity.

F.S. Flint, a companion of Hulme’s, remembered the creation of the Imagist movement in 1908, in the May 1, 1915, issue of THE EGOIST:

“SOMEWHERE in the gloom of the year 1908, Mr. T. E. Hulme, now in the trenches of Ypres, but excited then by the propinquity, at a half-a-crown dance, of the other sex (if, as Remy de Gounnont avers, the passage from the aesthetic to the sexual emotion. . . the reverse is surely also true), proposed to a companion that they should found a Poets' Club. The thing was done, there and then. The Club began to dine; and its members to read their verses. At the end of the year they published a small plaquette of them, called For Christmas MDCCCCVIII.”

Hulme’s poem “Autumn” appeared.

“A touch of cold in the Autumn night—

I walked abroad,

And saw the ruddy moon lean over a hedge

Like a red-faced farmer.

I did not stop to speak, but nodded,

And round about were the wistful stars

With white faces like town children.”

While this poem doesn’t strike me as anything profound in terms of its theme (though, maybe I’ve not spent enough time with it), I can readily see its influence on the work of Eliot. Could Eliot have produced The Wasteland, The Hollow Men, or the Four Quartets without the influence of Hulme and the school of poetry he founded? The Four Quartets is arguably the greatest work of art of the twentieth century. If for no other reason, I’m truly thankful Hulme contributed what he did simply in offering this new form of poetry.