Speaking about the status and prospects of Pakistan-Afghan relations, we should take into account several factors:

– first, the “Afghan problem” has been removed from the US/NATO agenda following the completion of the thirteen-year military mission of the International Security Assistance Force (ISAF) and the withdrawal of the main part of the coalition forces from Afghanistan in December 2014. In other words, it has lost its global strategic urgency and has transformed into a regional issue. Since January 2015, Washington has been carrying out a follow-up mission called “Resolute Support.” The new strategy of the US President, Barack Obama considers Afghanistan a “sovereign and stable partner capable of protecting itself, regardless of the presence of US/NATO troops”;

- second, and as a consequence, geopolitics have been gradually replaced by regional geo-economics.

Traditionally, the talks between Islamabad and Kabul cover the issues of trade and economics, border questions, Afghan refugees in Pakistan, Afghan and Pakistani militants, culture and education, long-planned transnational hydrocarbon and energy projects, etc. But both capitals give priority to security issues.

On January 1, 2015, the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan welcomed the significant reduction of the number of the ISAF troops in Afghanistan which was also aimed at transferring the responsibility for the country’s security to the defense and security forces of Afghanistan.

Kabul began to upgrade its relations with Islamabad at the end of September 2014 after Ashraf Ghani Ahmadzai took office as the new president. As the country’s security situation was deteriorating, he saw Pakistan, especially the generals, as potential assistance in the liquidation (in its border zone) of foreign and local militants also capable of bringing the leaders of the Afghan Taliban movement to the negotiation table. The question remained whether the Taliban would try to seize power as they did in the 1990-ies by “restoring” the Islamic Emirate of Afghanistan.

Islamabad was aware that President Ashraf Ghani did not have much support in Afghanistan and relied on political groups and power centers that were not fully consistent with his policies. The new president could not fully rely on the Afghan National Security Forces. The Pakistani press published numerous reports about the high level of desertion among the Afghan National Security Forces, the fragile morale of the troops and the disastrous state of military equipment despite the continued funding from the US.

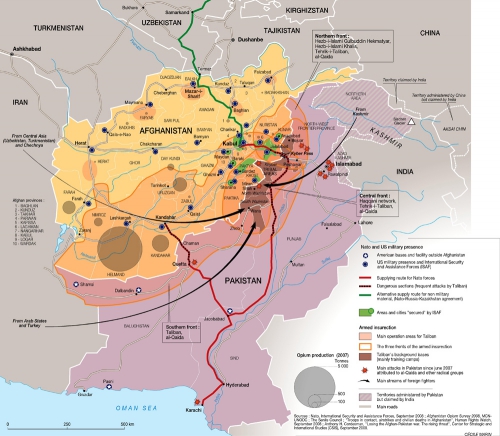

The internal situation in the country was complicated by intensified Afghan Taliban measures, which was facilitated by several factors. The drawn out presidential election process followed by a long period of formation of the National Unity Government, and consequently, the vacuum of the central government in the Summer and Autumn of 2014. This resulted in the Afghan Taliban’s gradual expansion of its zone of influence into the provinces around Kabul. By December 2014, not only Afghanistan’s South-East, which has always been their stronghold, but the North-Western regions of the country as well fell under its control.

The militants fleeing from Pakistan brought an additional terrorist impetus to the territory of Afghanistan. Following the military operation of the Pakistan Federal Army in the agencies of North Waziristan, Khyber, South Waziristan and Mohmand (on the border with Afghanistan), which was officially launched in June 2014, Afghan, Pakistani and foreign militant groups (such as the Islamic Movement of Uzbekistan) groups on numerous occasions crossed the border and entered the territory of Afghanistan which generally strengthened their mass base and increased their number in the country and resulted in a dramatic increase of the number of terrorist attacks.

The 2015 offensive of Afghan militants on Kabul, which they traditionally do during the spring and summer time, was considered by Islamabad not only as a revolt against the official authorities, but also as a potential threat to the security of the border zone of Pakistan’s Pashtun tribes (Kabul is less than a hundred kilometers away from the Pakistan Kurram Agency). Following the completion of the US/NATO combat mission, the Afghan National Security Forces were left alone to deal with the militants. Pakistani generals realized that the civil war in the neighboring country can “spill over” the border and dramatically worsen the security situation in Pakistan which will create an additional military operation load on the Federal Army of Pakistan.

Based on the past years’ experience, Islamabad also associated the intensification of Afghan Taliban activities with the strengthening of the Taliban Movement of Pakistan (Tehrik-i-Taliban Pakistan or TTP) and, consequently, with further deterioration of the security situation in its outer regions.

Taking into account the new geopolitical norms in the region, Pakistan has revised its approach towards the Afghan Taliban. While, in the past, it saw them (for various reasons) as a strategic reserve in the neighboring country at war, after the withdrawal of most of the US/NATO coalition troops it began to consider them a real fighting force especially in the southern provinces bordering Pakistan. Islamabad, especially its military establishment, is not interested in strengthening the combat positions of the Taliban. Islamabad’s goal with respect to the Afghan militants is to incorporate them into the political life of Afghanistan and to facilitate the provision of a number of administrative positions in the central and southern provinces of the country. Bearing this in mind, the Chief of Army Staff of the Pakistan Army General Raheel Sharif assured President Ashraf Ghani that he will help to bring representatives of all factions of the Afghan Taliban to the negotiating table.

By revising its approaches, Islamabad had to distance itself from a number of “non-state actors” in Afghanistan (e.g., Hafiz Gul Bahadur and the militants of the Haqqani network), who had lived for many years in the Northern Waziristan Agency in Pakistan.

The two countries saw a certain turning point in their relations in December 2014 after the attack of the militants on the Army Public School in Peshawar on December 16, 2014 which left over 140 people, mostly teenage students, killed. The Afghan Taliban and TTP hiding in Afghanistan claimed responsibility for the massacre. Military commanders began to make more frequent visits to coordinate joint actions aimed at eliminating the militants involved in the terrorist attack; the exchange of intelligence information also intensified. Both capital cities began to talk about a strengthening of mutual trust.

The border issue was brought back to the agenda. The parties committed to refrain from using their territories against each other; to improve the coordination of the existing mechanisms for ensuring border security without the involvement of the ISAF. The two border checkpoints in Torkham and Spin Boldak resumed work. The efforts included: control over the movement of militants, a thorough inspection of the civilian population crossing the border at the checkpoints, elimination of the hiding places of the Afghan, Pakistani and foreign (for example, the O’zbekistan Islami Harakati (the Islamic Movement of Uzbekistan) and al-Qaeda) militants on both sides of the border and deportation of illegal Afghan refugees from Pakistan. Chief of Army Staff of the Pakistan Army General Raheel Sharif confirmed that the territory of Pakistan will not be used against Afghanistan and that the enemy of Afghanistan is the enemy of Pakistan. Kabul considered these words as an expression of trust and commitment of the two countries to coordinate their action against the militants.

At the same time, Islamabad continued accusing Kabul of harboring the militants who were prosecuted in Pakistan by military courts on terrorism charges. The list prepared by the authorities of the Khyber Pakhtunkhwa province had the name of the leader of Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), Mullah Fazlullah who was thought to be hiding in Afghanistan and Islamabad demanded his extradition.

In late December 2014 and early January 2015, bilateral consultations were expanded in four areas: political cooperation, cooperation in the field of security and the fight against terrorism, expansion of trade and economic relations and regional cooperation.

Kabul fulfilled a number of Islamabad’s requirements. In particular, the security forces eliminated several TTP militants from a group operating in the Mohmand Agency – commanders of the Jamaat–ul-Ahrar subgroup and Qari Shakeel Haqqani – who flew to Afghanistan in 2014 after the Federal Army offensive.

The priority for Islamabad in its relations with the new administration in Kabul is strengthening of military cooperation. Former Afghan President Hamid Karzai had for several years declined invitations to send Afghan military personnel to study at the Pakistan Military Academy. It was only when Ashraf Ghani came to power that the first six Afghans joined the cadets of the Military Academy at Kakul.

The warmed relations between the two countries are fickle. There is a strong anti-Pakistan lobby in the Afghan Parliament. The countries are gradually strengthening their trade and economic ties, but these too are faced with challenges: high customs duties, the rising cost of Pakistani transit transport vehicles which makes the Afghan exporters to often refuse to use the trade routes going through Pakistan.

Natalya Zamaraeva, Ph.D., Senior Research Fellow, Pakistan Institute for Near-East Studies, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”

First appeared: http://journal-neo.org/2015/05/28/pakistan-afghanistan-relations-geopolitical-dimensions/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg