Si nous devons remonter aux sources premières de notre mémoire, quel sont nos plus anciens textes sacrés ? Aux côtés de l'Iliade et de l'Odyssée, piliers premiers de notre tradition, on trouvera immanquablement la Théogonie d'Hésiode. Décrivant la naissance des Dieux, la Théogonie nous rappelle notre véritable nature, celle d'enfants des Dieux à qui nous devons nous efforcer de ressembler. Pour y parvenir, Hésiode nous chante l'ordre cosmique incarné par les Dieux et le premier d'entre eux: Zeus. Comprendre cet ordre, c'est ce qui nous permet de méditer notre métaphysique: la métaphysique de l'Absolu, élément indispensable d'une nouvelle Renaissance européenne.

Structure de l’œuvre: La Théogonie est un hymne aux Dieux. L'appréhension par le lecteur de sa dimension lyrique et religieuse est donc fondamentale pour faire vivre l'hommage d'Hésiode aux Muses et aux souverains de notre monde.

Gwendal Crom, pour le SOCLE

La critique positive de la Théogonie au format .pdf

La Théogonie 1 d'Hésiode s'ouvre par l'honneur rendu aux Muses, filles de Zeus, celles qui font les grands rois et les grands poètes en rendant leurs paroles plus douces que le miel. Hésiode tient son pouvoir d'elles, filles de la Mémoire (Mnémosyne), merveilleuses créatures baignant leur corps dans la Fontaine du Cheval (l'Hippocrène), en la montagne Hélicon, « grandiose et inspirée ». Ces rires et ces chants que perçoit le poète, ce sont ceux de la mémoire, dont les échos rebondissent sans fin sur l'onde de la source pérenne.

La Théogonie 1 d'Hésiode s'ouvre par l'honneur rendu aux Muses, filles de Zeus, celles qui font les grands rois et les grands poètes en rendant leurs paroles plus douces que le miel. Hésiode tient son pouvoir d'elles, filles de la Mémoire (Mnémosyne), merveilleuses créatures baignant leur corps dans la Fontaine du Cheval (l'Hippocrène), en la montagne Hélicon, « grandiose et inspirée ». Ces rires et ces chants que perçoit le poète, ce sont ceux de la mémoire, dont les échos rebondissent sans fin sur l'onde de la source pérenne.

Ainsi se dessine la volonté des Dieux, tel est le devoir religieux des poètes (les aèdes) : transmettre la mémoire des hommes et de ceux qui ne meurent pas. Citons Diodore de Sicile : « Parmi les Titanides, on attribue à Mnémosyne l'art du raisonnement : elle imposa des noms à tous les êtres, ce qui nous permet de les distinguer et de converser entre nous ; mais ces inventions sont aussi attribuées à Mercure. On doit aussi à Mnémosyne les moyens de rappeler la mémoire des choses passées dont nous voulons nous ressouvenir, ainsi que son nom l'indique déjà » 2. Car nommer, c'est-à-dire, donner une vie, une signification, c'est ce qui permet de donner un sens à la Vie elle-même. Une Vie que l'on met en relation avec la Vie d'hier et la Vie de demain par les flots de la destinée. Une Vie, un Cosmos que les Muses célèbrent et que l'on célèbre à travers elles.

Filles de Zeus, les Muses inspirent poètes et rois. Elles illuminent l'accord passé entre les hommes et les Dieux. Les Rois guident les hommes quand Zeus guide les Dieux mais toujours existe un incessant échange entre ces deux mondes, et ce, par le biais du poète. Parler de deux mondes est d'ailleurs une erreur. Il n'en existe qu'un et c'est au travers de la personne du poète que se fait jour cette vérité. Plus prosaïquement, le fait que les Muses inspirent ces deux types d'homme illustre parfaitement la dualité de la première fonction dans la tripartition indo-européenne : un versant politique et un versant sacré 3,4 ainsi que leur intrication.

I. Une généalogie

Cet hommage rendu, commençons par le commencement. Au commencement se trouve Faille (Chaos) dont naissent Gaïa (la Terre), Nyx (Nuit), Erèbe (Ténèbres) et enfin Eros (Amour), le principe d'union des contraires. Nuit et Ténèbres donnent naissance à Feu d'en haut (Ether) et lumière du jour (Héméra). Puis Gaïa donne naissance à Ouranos (Ciel) et Pontos (Océan infertile, dît le Flot). Enfin, Ciel et Terre donnent naissance à Océan. Ciel engrosse ensuite Terre continuellement. Mais Ouranos est un Dieu jaloux qui refuse de partager avec ses enfants. Il enferme sa progéniture dans les replis de la Terre. Tous ces enfants nés de lui, Ouranos les appelle « Titans ». Le dernier-né parmi eux, c'est Cronos Pensées-Retorses. Malgré la haine farouche que tous les enfants du Ciel éprouvent pour leur père, lui seul a le courage de répondre à l'appel de sa mère outragée (vers 170):

« Mère, moi, je l'ai promis ;

et je saurais l'exécuter, l'acte.

Je n'ai aucun respect pour ce père

indigne de son nom, le nôtre.

Il a, le premier, inventé des méfaits écœurants ».

Une nuit, alors que Ciel vient s'étendre sur Terre pour l'engrosser à nouveau, Cronos suit le plan élaborée par sa mère. Il saisit la longue serpe qu'elle a confectionnée et il émascule ce père tyrannique. Il jette les testicules au loin dans la mer. De l'écume bouillonnante en sort alors Aphrodite, déesse de l'amour, celle qui a Eros pour compagnon et que Désir suit partout. Avant que les testicules n'atteignent la mer, elles laissent échapper quelques gouttes de sang sur le sol dont jailliront après quelques années les Géants, les Erinyes et les Nymphes.

Avant d'aller plus avant vers la naissance de Zeus, Hésiode nous entretient de la descendance de la Nuit et des Ténèbres. Elle compte « le triste Destin et la noire Tueuse, et la Mort » mais aussi le Sommeil et les Rêves. Parmi ses enfants, on trouve les trois Moires qui donnent à leur naissance, leur part à chaque être, homme comme Dieu. Nuit enfanta également Indignation, Tromperie et Bonne Amitié, Vieillesse et Jalousie. Jalousie enfanta à son tour Travail, Oubli et Faim ainsi que Souffrances, Querelles et Combats, Assassinats et Massacres d'Hommes. Jalousie encore enfanta Réclamations, Mépris des lois et Démence (« qui s'accordent ensemble » nous dit Hésiode) et enfin Serment « qui plus que tout autre fait souffrir sur la terre les hommes, lorsque l'un d'eux, sachant ce qu'il fait, se parjure ».

Vient ensuite la progéniture de Pontos et de Gaïa : Nérée, Thaumas, Porkys, Kètô et Eurybiè. Ce sont là des divinités marines primordiales. De nombreuses créatures mythologiques (Sirènes, Harpies, Gorgones...) les ont pour parents. Naissent les Vents, les Fleuves, le Soleil, l'Aurore, la Lune et les Etoiles. On voit ici que chaque élément du Cosmos est sacré, divin. Les concepts eux-mêmes sont divins tels Vouloir-être-premier, Victoire, Pouvoir et Force, qui partout accompagneront Zeus et obéiront à lui seul. Enfin, une place de choix est accordée à la déesse Hécate qui conservera ses prérogatives après la prise de pouvoir du puissant Cronide.

De Zeus enfin il est question. Rhéïa, forcée par Cronos, donne naissance à plusieurs Dieux immédiatement avalés par Cronos. Car lui aussi ne veut pas partager son pouvoir, lui aussi sombre dans l'hubris (soit le fait d'avoir voulu plus que sa juste part, d'avoir sombré dans la démesure). Et ses parents Terre et Ciel lui avaient prédit qu'il serait détrôné par l'un de ses enfants. Rhéïa demande donc conseil à ses parents (Ciel et Terre également) et elle lange une pierre qu'elle donne à Cronos pour qu'il la mange à la place de Zeus. Zeus grandit ensuite sur la montagne Aïgaïôn puis au moyen de la ruse, revient faire vomir ses frères et sœurs à Cronos.

Figure I: Roi des Dieux et Dieu des Rois, Zeus incarne la première fonction et l'ordre cosmique des Indo-européens.

Alors se déclenche la guerre entre les Dieux Olympiens commandés par Zeus et les Titans fidèles à Cronos. Zeus reçoit le Foudre des trois cyclopes ouraniens, arme et symbole de celui qui commande aux Dieux et aux hommes. Mais pendant dix longues années, les Titans et les Olympiens se combattent sans que ne se dessine un vainqueur. Zeus délivre alors les puissants Hécatonchires prisonniers du Tartare où Cronos les avait enfermés. L'un d'eux (ils sont trois comme les Cyclopes), Kottos le parfait, lui répond en ces termes (vers 655):

« Ô puissant, ce que tu révèles, nous le savons.

Mais aussi savons que ton esprit est fort et plus forte ta pensée.

Tu as sauvé les Immortels du froid des malédictions.

Grâce à ta sagesse échappant au brouillard obscur,

Echappant aux entraves cruelles, nous sommes revenus ici,

Prince fils de Cronos, quand nous n'espérions plus.

Maintenant l'esprit tendu, avec réflexion, nous nous battrons pour vous

Dans la dure bataille nous affronterons les Titans en un combat Terrible ».

La guerre qui suit est apocalyptique. Les Hécatonchires (ils ont cent bras) font pleuvoir un déluge de roche sur les Titans pendant que Zeus fait s'abattre sans répit la foudre sur eux (vers 700).

« Un brûlure monstrueuse atteignit la Faille.

C'était pour qui voyait avec ses yeux, entendait avec ses oreilles,

Comme si la terre, comme si le ciel immense par-dessus se heurtaient ».

Les Titans sont vaincus. Ils sont enfermés dans le Tartare, gardés pour l'éternité par les puissants Hécatonchires. Furieuse du sort réservé à ses enfants, Gaïa couche avec le Tartare et enfante alors Typhôeus, la plus puissante entité jamais engendrée par la Terre. De ses épaules jaillissent cent têtes de serpents dont les yeux crachent le feu et sa voix fait trembler les montagnes. Zeus se lève alors et après un combat tout aussi apocalyptique que le précédent, il détruit Typhon, et sa dépouille enflammée fait fondre la Terre. Zeus sera le seul maître, l'Univers jusqu'à Faille elle-même en fut le témoin. La Terre devra donc s'y plier.

II. Un ordre nouveau

Généalogie des Dieux et des concepts, la Théogonie porte en elle est une conception de l'univers et des hommes. L'ordre et les conflits qui règnent chez les Dieux sont un reflet des combats qui animent le monde des hommes ainsi que de l'ordre idéal qui doit y régner. Comme le dit Alain de Benoist 5, il y a toujours un échange, une incessante réciprocité entre le monde des Dieux et celui des hommes mangeurs de pain. Comme l'illustre l'acte du sacrifice (vers 555), les hommes et les Dieux partagent, les hommes et les Dieux communient ensemble. Ils évoluent dans un monde sacré comme nous l'avons vu dans la partie précédente. Le Cieux et la Terre, les Vents et les Flots, le Soleil et la Lune sont tout aussi divins que Zeus et Héra. Ils dessinent un monde où l'enchantement va de pair avec le respect. Qui oserait piller une Terre divine, qui oserait polluer une nature sacrée ?

Mais cela va au-delà des considérations sur la simple nature. L'enseignement principal, c'est que l'homme ne saurait se rendre maître du Cosmos. Comme dans les autres traditions indo-européennes, le mythos grec donne naissance à un homme libre (dont l'aboutissement est le héros) mais contenu dans les limites de la mesure sans quoi il aura à en payer le prix. Et les Moires qui ont donné leur part à chaque homme et chaque Dieu veilleront à punir celui qui se sera montré coupable d'hubris. D'hubris il est question lorsque Cronos engloutit un à un ses enfants ou quand Ouranos enferme les siens dans les replis de leur mère la Terre. Pleins d'hubris, ils refusent de partager, de laisser à chacun sa juste part. Ouranos, Gaïa et leurs descendants Titans sont prompts à sombrer dans l'hubris par nature. Ces Dieux anciens personnifient les forces primitives, chaotiques de la Nature. Ils sont la Terre, le Ciel, forces brutes qui ignorent la notion d'ordre et d'harmonie, ils détruisent immédiatement ce qu'ils ont créé et ne laissent subsister qu'un monde bouillonnant, fertile mais sans forme ni sens. Ce sont des forces du passé (sans doute représentent-elles les divinités pré-indo-européennes) que remplacèrent les forces nouvelles des Dieux indo-européens. On pensera notamment au panthéon nordiques où les Dieux Vanes (liés à la fécondité) après un temps en lutte avec les Dieux Ases (liés à a souveraineté et à la guerre) conclurent une trêve avec ces derniers 6. Les divinités de la nature ne sont pas exclues (pas plus que l'homme en deviendrait le maître) mais elles ne sont plus prépondérantes (les Titans sont exilés dans le Tartare pendant que Perséphone et Aphrodite sont vénérées par les hommes).

D'un point de vue terrestre, il semble inéluctable dans l'histoire des hommes, nécessaire pour ces derniers, de passer d'une société tributaire des aléas de la nature à une société où l'homme se trace un destin et où la société dans son ensemble s'organise autour de cette idée. Telle est l'essence des Dieux Olympiens et des hommes qui les suivent : le pouvoir de rentrer dans l'histoire et de la faire.

Tel est donc le nouvel ordre olympien. Un panthéon où Zeus est le maître incontesté mais où il agit en souverain et non en tyran. Il compose avec les autres Dieux et leur demande leur avis. On pensera aux honneurs que Zeus accorde à Hécate (vers 410), à l'aide qu'il requiert de la part des Hécatonchires (vers 640) et à la reconnaissance qu'il accorde à Styx (vers 400). Préfigurant l'ordre régnant dans les sociétés indo-européennes, Zeus est le souverain des Dieux tout comme le roi est le souverain des hommes libres. Et si c'est en invoquant Zeus que les hommes prêtent serment 7, ce n'est pas par son nom que jure les autres Dieux (comme nous le verrons par la suite). La tyrannie d'un seul sur tous les autres n'existe pas et comme le montre la Théogonie, tout ceux qui s'y essayent (Ouranos, Cronos) finissent immanquablement par chuter.

Figure II: Les remords d'Oreste par William Bouguereau. Chez les hommes comme chez les Dieux, malheur au parjure, malheur à celui qui attente au sacré !

Tout comme la société humaine, la société divine est régie par les mêmes fondements (respect de l'ordre cosmique, vision tripartite du monde) et les mêmes codes. L'un de ceux-ci, le plus remarquable, est le rituel du serment. Ce Serment que la Théogonie présente comme l'enfant de la Nuit et qui « plus que tout autre fait souffrir sur la terre les hommes, lorsque l'un d'eux, sachant ce qu'il fait, se parjure » (vers 230). Remarquable en effet de constater que selon la Théogonie, la plus grande cause de souffrance pour les hommes est le parjure. Remarquable enfin de trouver naturellement en écho à la souffrance des hommes qui parjurent, un écho dans le rituel du serment chez les Dieux. Nous parlions précédemment de la reconnaissance qu'a accordée Zeus à Styx. Ce qu'il lui a donné en récompense c'est d'être celle par laquelle les Dieux jureront (vers 780). Lorsque la parole d'un Immortel est mise en doute, alors l'on envoie quérir l'eau du Styx et l'Immortel la verse à terre en prêtant serment. Comme chez les hommes, malheur au parjure ! (vers 790)

« Si l'un de ceux qui ne meurt pas, seigneur des neiges de l'Olympe,

La verse à terre pour faire un serment qui n'a pas de vérité,

Il cesse de respirer, reste à terre pendant toute une année.

Il ne peut pas s'approcher de l'ambroisie ni du nectar qui nourrissent ;

Il est étendu sur un lit qu'on lui a fait,

Sans souffle et sans paroles, dans un coma dangereux.

Quand, après une longue année sa maladie se termine,

Il subit une épreuve nouvelle, qui vient après l'autre.

Pendant neuf ans il reste à l'écart des Dieux qui vivent sans fin.

On ne le laisse se mêler ni aux conseils, ni aux fêtes,

Pendant neuf années entières.

A la dixième année il revient se mêler aux Immortels qui ont leur maison sur l'Olympe ».

Telle est la sanction pour l'Immortel qui a failli : la perte de son immortalité. Cela montre à quel point la société des Dieux est le reflet idéal de celle des hommes, à quel point les hommes sont donc capables en retour de divinité s'ils se montrent « pareils aux Dieux ». On ne s'étonnera donc pas de remarquer que le qualificatif le plus accordé aux héros dans l'antiquité hellénique est « divin ». Plus qu'une capacité d'ascension pour les hommes, la divinité est un idéal, une tenue que les meilleurs représentants de la race se doivent d'atteindre. Le poète est entre autres là pour rappeler cette évidence aux hommes et aux rois, que la Théogonie appelle à juste titre les « élèves de Zeus » (vers 80). La frontière est pourtant claire entre les hommes et les Dieux. De démesure, il ne saurait être question. Il faut le rappeler, l'hubris est la pire faute que puisse commettre un homme. Le « Connais-toi toi-même » gravé sur le fronton du temple de Delphes n'est pas un appel à l'introspection. Il enjoint chacun à connaitre sa place dans l'univers. A chacun, homme comme Dieu de remplir son rôle, et de la manière la plus parfaite qui soit. C'est la condition de l'harmonie.

III. Une métaphysique de l’Absolu

L'harmonie : c'est ce qui se dessine au sein de la Théogonie. C'est un « cosmos », soit étymologiquement un « monde ordonné » et non un chaos. La Théogonie c'est l'arrivée de l'ordre dans la création afin de lui donner un sens, une harmonie. L'ordre n'est pas seulement amené par l'accession de Zeus au trône divin et qui n'en est que le parachèvement. L'ordre, ce sont aussi des règles métaphysiques intangibles, comme le peut être la gravitation dans notre monde. Ces règles naissent avec le Cosmos lui-même et se diversifient, se complexifient en même temps que lui.

Nous avions déjà parlé des Muses, filles de la Mémoire et de Zeus. Remontons encore une fois au tout début. De Faille survint Gaïa, Nyx (la Nuit), Erèbe (Ténèbres) et Eros (Amour). De Nuit et de Ténèbres viendront Feu d'en haut (Ether) et Lumière du jour (Héméra). On retiendra de ce Fiat Lux la survenue depuis le quasi-Néant (Nuit et Ténèbres sont un peu plus que l'absence de toute chose), de l'énergie et de la matière. Mais surtout, notre attention est attirée par Eros. L'un des quatre premiers principes/concepts/Dieux est celui de l'Amour. Il est le Dieu de la puissance créatrice, il est l'incarnation de « l'union des contraires » si cher aux Hellènes. Il est important de préciser qu'Eros n'est pas le Désir qui est une entité distincte. C'est précisément ici qu'intervient le génie de l'antique paganisme. Les Anciens n'ignoraient pas la dualité des principes régissant l'existence mais ils en recherchaient le dépassement. Ils ne faisaient pas un choix qui verrait magnifier un principe aux dépens de celui qui lui était associé. Ils ne choisissaient pas non plus une voie qui amènerait les deux principes à se neutraliser, sorte de juste milieu. Non. Pour nos ancêtres, la solution résidait dans l'union des contraires par leur dépassement dialectique. Prenons la figure d'Aphrodite. Née des testicules d'Ouranos tranchées et jetées à la mer par Cronos, il est dit d'elle que partout où elle allait (vers 195) :

« Eros fut son compagnon,

Et le beau Désir la suivit,

Dès le moment de sa naissance,

Puis quand elle monta chez les Dieux »

Aphrodite est le dépassement dialectique de l'Amour et du Désir. Elle permet le dépassement du concept de perpétuation, d'union que constitue Eros et de celui du simple désir amoureux que constitue Désir. Aphrodite, c'est l'écume (la semence) née du Ciel venue fertiliser la Terre et ses habitants. A la fois violente comme le peut être le désir et douce comme la tendresse, Aphrodite a pour époux Arès, le Dieu des fureurs guerrières. De par ses prérogatives et les relations qu'elle noue avec les autres entités, elle montre l'étendue et les limites de son champ d'action. Elle montre également qu'il ne saurait y avoir de concept agissant seul, isolé, sans conséquences sur le monde extérieur. La plupart d'entre nous préfèrerons la compagnie d'Aphrodite à celle d'Arès mais nous ne devons pas nous faire d'illusion sur le risque toujours existant de le voir faire irruption quand nous frayons avec elle.

On pensera alors à l'Iliade 8. C'est à cause du désir de Pâris pour la belle Hélène que la guerre de Troie eut lieu.

Ce n'est l'un qu'un exemple parmi d'autre, et parmi les plus simples à comprendre. Toute la Théogonie est construite selon cette logique. Elle dessine une totalité dialectique où chaque divinité, chaque concept, chaque homme a son importance dans la perfection, dans l'ordre de l'univers.

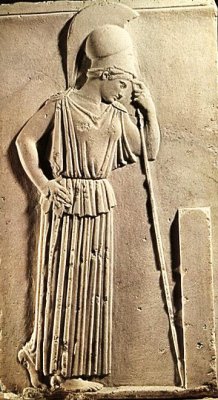

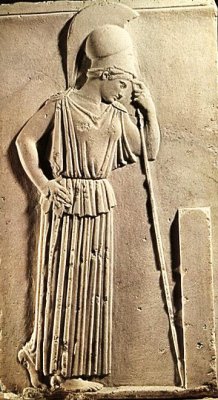

Figure III: Athéna à la borne. Comme pour la déesse, nos méditations doivent porter sur la notion de limite, d'absolu, de perfection.

Figure III: Athéna à la borne. Comme pour la déesse, nos méditations doivent porter sur la notion de limite, d'absolu, de perfection.

Poursuivons maintenant avec la progéniture de la Nuit. Tout d'abord, les trois Moires qui accordent leur part de bien et de mal à chaque homme (de bonheur et de malheur) et qui soulignent de par leur naissance, que la destinée n'est que l'enchainement des causes et des conséquences que chaque homme se doit d'assumer. S'accorde à la divinité celui qui (homme comme Dieu) saura rester à la place qui lui est due. Cela ne doit pas laisser penser que la société des Hellènes est fataliste comme pouvait l'être celle des Etrusques. Non, la part qui revient à chacun peut émerger après une longue lutte. Ce que nous dit l'existence des trois Destinées, c'est que la vie ne peut être appréhendée sans sa dimension tragique, que l'on ne peut vouloir toujours plus sans en avoir à en payer le prix un jour ou l'autre et que l'homme sage ne maudira point les Dieux et l'Univers quand il sera frappé par les coups du sort (des conceptions que l'on retrouve bien exprimée dans le stoïcisme 9,10).

Et ces coups du sort sont également enfants de la Nuit. La Mort bien évidemment mais également la Misère qui fait mal, la Tromperie et la Vieillesse effroyable, la Jalousie qui enfanta à son tour bien des maux. Ce sont l'Oubli et les Souffrances, les Querelles et les Combats et, nous dit la Théogonie, le Mépris des lois et la Démence qui « s'accordent ensemble ». C'est enfin, rappelons-le une dernière fois, ce Serment qui fait tant souffrir les hommes quand ils se parjurent. Même les maux participent à l'ordre du monde et sont sacrés, incarnés par des divinités. Un monde sans souffrance ne serait plus le monde tout comme il est insensé de s'étonner de la présence de la Mort, nécessaire au renouvellement perpétuel des générations.

Nous avons évoqué précédemment la figure de la déesse Styx, fille d'Océan et fleuve des Enfers. Elle accouru la première à l'appel de Zeus pour combattre les Titans. Le fait que parmi les enfants de Styx se trouvent Vouloir-être-premier, Victoire aux belles chevilles, Pouvoir et Force ne devra donc étonner personne, surtout lorsque l'on sait que depuis cet appel (vers 385):

« Ils n'ont pas de maison, où ils seraient loin de Zeus,

Pas de lieu, pas de route, où ils iraient sans l'ordre du Dieu ;

Toujours ils occupent un siège près de Zeus Fracas-de-Foudre ».

Nous le voyons encore une fois. Tout est sacré, même les sentiments et les idées, les concepts comme les sensations. Les Dieux sont les forces profondes animant l'univers et que l'homme sage se doit de vénérer. Car le but de l'homme sage est de vivre en harmonie avec l'univers. Donc de connaître les lois qui l'animent. Les stoïciens arrivèrent à la même conclusion par l'usage de la raison. Ceci n'est pas étonnant, car quand bien même un philosophe utilise uniquement la logique pour arriver à ses conclusions, ce sont les mythes qui ont façonné l'âme de son peuple et dont il est l'un des dépositaires qui déterminent ses représentations fondamentales. Les penseurs hellènes n'étaient pas de joyeux athées accessoirement doués pour la philosophie et les sciences. Toute leur âme répondait à une métaphysique bien précise. Cette métaphysique est celle de la borne, de la limite. C'est la métaphysique de l'Absolu. C'est une métaphysique dictée par le rejet d'une faute majeure : l'hubris. Savoir trouver sa place, la mesure en tout, l'intrication du beau et du bien, la sacralité de l'univers, la perfection comme horizon... ce sont là quelques manifestations de cette métaphysique de l'Absolu contenue dans la Théogonie. On est loin de la métaphysique de l'illimité qui gouverne aujourd'hui nos existences. Un monde de la consommation, de la croissance sans fin. Un monde où la nature (aujourd'hui circonscrite à la Terre mais demain extensible à l'Univers entier) est une vaste réserve de matière première. Un monde où l'homme est devenu la démesure de toute chose pour prendre à rebours les propos de Protagoras. Une sécularisation du « Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre » de la Genèse 11.

Invoquons de nouveau l'Iliade et la description du bouclier d'Achille dont nous parlions dans une précédente critique positive 12 :

« Dans ce texte sacré de notre continent, le plus ancien écrit d'Europe, composé au VIIIe siècle avant notre ère, nous pouvons trouver la figuration de la cité sur le bouclier d'Achille (chant XVIII de l'Iliade). Forgé et décoré par Héphaïstos, le bouclier montre la société antique, représentée par deux cités, l'une en paix, l'autre en guerre mais toutes deux inscrites dans l'ordre cosmique (symbolisé par la voute céleste) défini par la tri-fonctionnalité européenne. La première ville représente le 1er ordre (cérémonies, justice, cercle sacré). La seconde ville représente le 2nd ordre (guerre). En plus des deux villes est représenté le monde agricole (3ème ordre), joyeux et opulent. A l'extrême bord du bouclier est placé l'Océan (notion de limite, de borne). Ici, le monde agricole est richesse et joie, il permet l'émergence des villes et en garantie l'harmonie. La séquence nature-surnature-civilisation est une continuité et non une rupture. Non seulement le divin les englobe mais ces trois composantes participent également au divin ».

Cette métaphysique est notre bien le plus précieux. Malmenée depuis des siècles, oubliée par bien des nôtres, il n'appartient qu'à nous d'y revenir. Comment ? En nous laissant traverser par la perfection des sculptures antiques de Praxitèle et de Phidias dont Rodin fut l'un des plus dignes descendants. En s'imposant une plus grande frugalité sans sombrer dans l'ascétisme, comme le recommandait Dominique Venner, pour se concentrer sur les choses fondamentales. En cultivant l'esprit (l'exigence) d'excellence dans nos travaux. En renouant avec le sentiment de la nature comme nous l'enseignent et nous l'ont enseigné tant de nos maîtres. Toutes ces choses que Dominique Venner nous a enjoint de retrouver, d'entretenir en nous et parmi les nôtres 13. La Théogonie est avec l'Iliade une des sources majeures de ce grand ressourcement. Les autres sources immémoriales de l'Europe partageant les mêmes eaux, chacun pourra y trouver cette métaphysique de l'Absolu. Du cycle arthurien aux Eddas, de la figure de Cúchulainn à celle de Siegfried, de la sagesse des druides à celle des stoïciens, nous avons à portée de main de quoi renouer avec notre véritable relation au cosmos, celle de nos origines.

Pour le SOCLE

L'enseignement fondamental de la Théogonie est de revenir à une métaphysique de l'Absolu. Ce que nous percevons à travers ce témoignage d'Hésiode pour y parvenir, c'est:

- La condamnation de l'hubris

- Le Cosmos est sacré

- Tout est partie du Cosmos : hommes, Dieux, forces, concepts, idées...

- Hommes et Dieux doivent être guidés par les mêmes principes

- L'importance du serment

- L'ordre est voulu, le chaos est permanent

Bibliographie

- Théogonie. Hésiode. Folio Classique

- Bibliothèque historique, V, LXVII. Diodore de Sicile

- Jupiter, Mars, Quirinus. Georges Dumézil. NRF Gallimard

- Vu de droite. Alain de Benoist. Le labyrinthe

- Comment peut-on être païen ? Alain de Benoist. Albin Michel

- Les religions de l'Europe du nord. Régis Boyer, Evelyne Lot-Falck. Fayard-Delanoël

- Dictionnaire de la mythologie gréco-romaine. Annie Collognat. Omnibus

- L'Iliade. Homère. Traduit du grec par Frédéric Mugler. Babel

- Le Manuel. Epictète. GF-Flammarion

- Pensées pour moi-même. Marc-Aurèle. GF-Flammarion

- Genèse 1:28

- Critique positive de « Comment peut-on être païen». Gwendal Crom. Le SOCLE

- Un samouraï d'Occident. Dominique Venner. Editions Pierre-Guillaume de Roux

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

La Théogonie 1 d'Hésiode s'ouvre par l'honneur rendu aux Muses, filles de Zeus, celles qui font les grands rois et les grands poètes en rendant leurs paroles plus douces que le miel. Hésiode tient son pouvoir d'elles, filles de la Mémoire (Mnémosyne), merveilleuses créatures baignant leur corps dans la Fontaine du Cheval (l'Hippocrène), en la montagne Hélicon, « grandiose et inspirée ». Ces rires et ces chants que perçoit le poète, ce sont ceux de la mémoire, dont les échos rebondissent sans fin sur l'onde de la source pérenne.

La Théogonie 1 d'Hésiode s'ouvre par l'honneur rendu aux Muses, filles de Zeus, celles qui font les grands rois et les grands poètes en rendant leurs paroles plus douces que le miel. Hésiode tient son pouvoir d'elles, filles de la Mémoire (Mnémosyne), merveilleuses créatures baignant leur corps dans la Fontaine du Cheval (l'Hippocrène), en la montagne Hélicon, « grandiose et inspirée ». Ces rires et ces chants que perçoit le poète, ce sont ceux de la mémoire, dont les échos rebondissent sans fin sur l'onde de la source pérenne.

Romancier connu et apprécié, Olivier Maulin est aujourd’hui le plus beau représentant de la littérature picaresque dont l’oeuvre se situe dans la tradition de Rabelais, Marcel Aymé ou Michel Audiard.

Romancier connu et apprécié, Olivier Maulin est aujourd’hui le plus beau représentant de la littérature picaresque dont l’oeuvre se situe dans la tradition de Rabelais, Marcel Aymé ou Michel Audiard.

Atlantico :

Atlantico :  Je parle de fanfare républicaine. La grosse caisse. L'absurdité de ce débat est de penser que nous, en France, parce que nous sommes plus malins que les autres, nous allions entrer dans le système mondialisé, mais en gardant la République. Sauf que nous ne pouvons pas avoir le système mondialisé sans en avoir les conséquences sociétales. Il faut choisir. Soit nous gardions un système autarcique, protectionniste, fermé, etc., soit on choisit la société ouverte et ses conséquences, c’est-à-dire le multiculturalisme.

Je parle de fanfare républicaine. La grosse caisse. L'absurdité de ce débat est de penser que nous, en France, parce que nous sommes plus malins que les autres, nous allions entrer dans le système mondialisé, mais en gardant la République. Sauf que nous ne pouvons pas avoir le système mondialisé sans en avoir les conséquences sociétales. Il faut choisir. Soit nous gardions un système autarcique, protectionniste, fermé, etc., soit on choisit la société ouverte et ses conséquences, c’est-à-dire le multiculturalisme. Le problème ici, c'est la différence entre le multiculturalisme à 10 000 euros et le multiculturalisme à 1 000 euros. À 1 000 euros, les choix résidentiels et scolaires sont de 0. Ce qui veut dire cohabitation totale. Si vous habitez dans un pavillon bas de gamme au fin fond de l'Oise et que la cohabitation est difficile avec les familles tchétchènes installées à côté de chez vous, vous ne pouvez pas déménager. En revanche, le bobo de l’Est parisien qui s'achète un loft s’assure grâce au marché de son voisinage et, au pire, peut toujours déménager ou déscolariser ses enfants si cela se passe mal. C'est la seule différence. Parce que pour toutes ces questions, et contrairement à ce que laisse entendre la doxa médiatique, nous sommes tous pareils. En haut, en bas, toutes les catégories sociales, quelles que soient les origines... Ce qui change, c'est le discours d'habillage. Le "je suis pour la société ouverte" ne se traduit pas dans la réalité. La norme, c’est l’érection de frontières invisibles dans les espaces multiculturels ou le séparatisme car personne ne veut être minoritaire.

Le problème ici, c'est la différence entre le multiculturalisme à 10 000 euros et le multiculturalisme à 1 000 euros. À 1 000 euros, les choix résidentiels et scolaires sont de 0. Ce qui veut dire cohabitation totale. Si vous habitez dans un pavillon bas de gamme au fin fond de l'Oise et que la cohabitation est difficile avec les familles tchétchènes installées à côté de chez vous, vous ne pouvez pas déménager. En revanche, le bobo de l’Est parisien qui s'achète un loft s’assure grâce au marché de son voisinage et, au pire, peut toujours déménager ou déscolariser ses enfants si cela se passe mal. C'est la seule différence. Parce que pour toutes ces questions, et contrairement à ce que laisse entendre la doxa médiatique, nous sommes tous pareils. En haut, en bas, toutes les catégories sociales, quelles que soient les origines... Ce qui change, c'est le discours d'habillage. Le "je suis pour la société ouverte" ne se traduit pas dans la réalité. La norme, c’est l’érection de frontières invisibles dans les espaces multiculturels ou le séparatisme car personne ne veut être minoritaire.