mardi, 21 mars 2023

Géopolitique et immigration de masse

Géopolitique et immigration de masse

par Andrea Zhok

Source : Andrea Zhok & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/geopolitica-e-immigrazione-di-massa

Comme on pouvait s'y attendre, le thème de la pression migratoire refait surface avec force. Bien sûr, en Italie aujourd'hui, l'opportunité de mettre à l'épreuve les promesses du gouvernement Meloni joue un rôle dans ce regain d'intérêt, mais cela fait partie du jeu politique légitime des oppositions (et du vaste appareil médiatique qui reflète leurs positions).

Quoi qu'il en soit, toute crise de l'équilibre international affecte plus durement les maillons les plus faibles, et le double choc "C ovid + guerre russo-ukrainienne" représente la crise la plus lourde depuis la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste plus qu'à faire le décompte relatif.

En Italie, les années explosives de l'immigration ont été celles entre 2011 et 2017, et elles suivent la combinaison des effets globaux de la crise des subprimes (à partir de 2008) et le début des soi-disant "printemps arabes" (à partir de 2010).

La question migratoire est le premier thème qui a explicité l'inadéquation de l'Union européenne au rôle qu'on lui attribuait.

En fait, c'est l'une des rares questions où l'appel à une action européenne coordonnée semblerait être la voie royale vers une solution, et c'est également une question où le caractère purement prédateur et opportuniste de l'UE, qui s'est présentée non pas comme une puissance géopolitique mais comme l'instrument d'une politique de "mendicité", s'est manifesté de la manière la plus claire.

À chaque moment de la gestion de l'immigration (comme pour toute autre question d'importance économique), nous avons assisté à une danse douloureuse de pays individuels ou d'alliances ad hoc, pour exploiter certaines conditions contingentes en leur faveur et laisser les autres "partenaires européens" dans l'embarras. (Le système des accords de Dublin est exemplaire à cet égard, car il visait à utiliser les pays de premier débarquement comme une "barrière naturelle" pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur, les empêchant de se déplacer des pays d'arrivée vers les pays plus désirables d'Europe du Nord).

L'échec européen est cependant loin d'être inattendu. Les relations européennes avec l'Afrique suivent précisément la même direction que celle qui guide les relations internes et, en général, toutes les relations internationales dans la vision des traités européens : il s'agit d'un modèle néolibéral d'exploitation, de maximisation des profits et d'acquisition d'avantages compétitifs à court et à moyen terme. Il n'y a pas de vision politique ici, si ce n'est la responsabilité devant les lobbies économiques nationaux, qui dans une vision néolibérale sont les représentants les plus légitimes de l'intérêt public.

Ainsi, les relations avec l'Afrique ont toujours été marquées par une politique d'aide ponctuelle, qui maintenait les élites africaines sur une chaîne courte, et une politique de traités commerciaux inégaux, qui permettait à tel ou tel pays européen de se tailler un accès favorable à telle ou telle zone de ressources naturelles.

Cependant, il est important de comprendre la nature spécifique de l'échec de la politique européenne à l'égard de l'Afrique (et plus généralement à l'égard des pays en développement).

Ce que l'UE n'a pas réussi à faire, c'est prendre le relais du système d'équilibre de la guerre froide en essayant de construire de nouvelles alliances à long terme.

Pour les historiens du dimanche qui expliquent que "les migrations ont toujours existé et existeront toujours", il convient de noter que l'ère des migrations massives vers l'Europe en provenance de la région méditerranéenne a commencé avec la chute de l'URSS et donc avec le triomphe de l'Occident dirigé par les États-Unis dans la guerre froide.

Pour l'Italie, la date symbolique du début du "problème migratoire" est 1991, avec le grand débarquement d'Albanais dans le port de Bari.

Ce n'est pas une coïncidence. La guerre froide, forme rudimentaire du multipolarisme, a cherché à s'opposer aux pays en voie de développement, et l'a fait de diverses manières, parfois sous une forme sanglante (Corée, Vietnam), plus souvent sous la forme d'une collaboration. Cette situation, pour précaire qu'elle soit, a cultivé l'intérêt de préserver les équilibres régionaux. Aucun "printemps arabe" n'aurait pu voir le jour dans ce contexte, car chacun savait que tout bouleversement interne dans un pays ne serait qu'une manœuvre de l'un des deux blocs à ses propres fins. Cet équilibre, pour cynique et hostile qu'il soit, a néanmoins stimulé l'intérêt des deux blocs pour le maintien tendanciel de l'équilibre dans les zones en développement.

Avec la disparition de ce facteur d'équilibre, c'est-à-dire avec la disparition de l'URSS, le monde en développement (et même une grande partie du monde développé) est devenu un terrain de chasse libre pour les pays situés au sommet de la chaîne alimentaire capitaliste (les États-Unis en tête).

À ce stade, l'équilibre régional était bien moins important pour les décideurs politiques que les opportunités de profit créées par les déséquilibres.

Cette perspective nous permet de voir d'où pourrait venir, à moyen terme, une solution à la question colossale des processus migratoires (pour l'Europe).

Face à l'impuissance voulue de l'UE, dont les colonels sont tous occupés à grappiller de petits avantages pour telle ou telle multinationale de référence, une forme de compétition géopolitique similaire à la guerre froide prendra le dessus (prend déjà le dessus).

La Russie et la Chine agissent déjà de la sorte à l'égard de nombreux pays en voie de développement, notamment dans la zone africaine. Bien entendu, elles ne le font pas par "humanitarisme" (il faut toujours se méfier lorsqu'un État prétend agir pour des "raisons humanitaires"). Ils le font parce qu'ils ont une vision stratégique à long terme, dans laquelle des associations stables avec des États qui sont réellement "en développement" - et pas simplement "condamnés à un retard exploitable" - sont dans leur intérêt.

La Russie et la Chine agissent désormais en tant qu'acteurs souverains sur une scène géopolitique à long terme, ce qui suffit à renverser la table de la culture des "barons voleurs" du néolibéralisme occidental et à établir un nouvel équilibre (même s'il est intrinsèquement précaire).

En fin de compte, si quelque chose peut nous sauver d'une migration incontrôlée, c'est probablement l'établissement d'un nouvel équilibre multipolaire, dont l'aube se profile à l'horizon.

20:33 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, immigration, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Erdogan face à l'épreuve ultime

Erdogan face à l'épreuve ultime

Alexandre Douguine

Note du traducteur : Alexandre Douguine analyse ici la situation en Turquie du point de vue russe et dans le cadre actuel de la guerre entre la Russie et l'Ukraine (ou plutôt entre la Russie et l'OTAN) en mer Noire, enjeu de la vieille rivalité russo-ottomane. La situation actuelle implique un changement d'approche significatif. Pour l'Europe (ou pour l'idée de Maison commune), la nécessité d'accepter les arguments d'Erdogan, qui souhaite limiter l'ingérence américaine, va de pair avec un rejet de la politique d'Erdogan consistant à manipuler la diaspora turque contre les sociétés européennes, une manipulation qui aurait lieu même si la marque idéologique notoire des régimes d'Europe occidentale n'était pas le wokisme.

En Turquie, la date des élections présidentielles a été annoncée. Il s'agira probablement de l'épreuve la plus difficile pour Erdogan jusqu'à présent et sur le plan intérieur -avec le renforcement de l'opposition néolibérale pro-occidentale (en particulier le Parti républicain du peuple), une scission au sein du Parti de la justice et du développement (AKP) lui-même, un grave ralentissement économique, l'inflation, les conséquences d'un monstrueux tremblement de terre. Sur le front extérieur, avec l'intensification du conflit avec les États-Unis et l'Union européenne et le rejet de plus en plus marqué des politiques d'Erdogan par les dirigeants mondialistes de la Maison Blanche.

Lutte pour la souveraineté

L'aspect principal de la politique d'Erdogan est l'importance qu'elle accorde à la souveraineté. C'est le point central de sa politique. Toutes ses activités en tant que chef d'État s'articulent autour de cet axe. Dans un premier temps, Erdogan s'est appuyé sur l'idéologie islamiste, une alliance avec les régimes salafistes sunnites extrêmes du monde arabe. Durant cette période, il a collaboré très étroitement avec les Etats-Unis, les structures de Fethullah Gulen servant de charnière dans cette coopération. Les kémalistes laïques, les nationalistes turcs, de gauche comme de droite, étaient alors dans l'opposition. Cela a culminé avec l'affaire Ergenekon, dans laquelle Erdoğan a arrêté l'ensemble du haut commandement militaire, qui adhérait traditionnellement à l'orientation kémaliste.

À un moment donné, cette politique a cessé de promouvoir la souveraineté et a commencé à l'affaiblir. Après l'opération militaire russe en Syrie et le crash de l'avion turc en 2015, Erdoğan a été menacé : premièrement, les relations avec la Russie se sont détériorées, amenant la Turquie au bord de la guerre ; deuxièmement, l'Occident, insatisfait de la politique de souveraineté, était prêt à renverser Erdoğan et à le remplacer par des collaborateurs plus obéissants - Davutoğlu, Gül, Babacan, etc. Les gülenistes, anciens alliés d'Erdoğan et principaux opposants au kémalisme, sont devenus la colonne vertébrale du complot.

En 2016, alors que les relations avec la Russie se sont quelque peu clarifiées, l'Occident, en s'appuyant sur les fethullahistes (gülenistes), a tenté d'organiser un coup d'État, qui a toutefois été déjoué. Le fait qu'un nombre important de kémalistes patriotes, d'officiers militaires libérés par Erdogan peu avant le coup d'État, et leur structure politique, le parti Vatan, aient soutenu Erdogan plutôt que les militaires pro-occidentaux au moment critique a été un facteur décisif. Le fait est qu'à ce stade, les nationalistes kémalistes (de gauche comme de droite) avaient compris qu'Erdogan construisait sa politique sur le renforcement de la souveraineté et que l'idéologie était secondaire pour lui.

Étant donné que les conspirateurs gülenistes et les autres Occidentaux qui se sont rebellés contre Erdoğan suivaient servilement l'Occident mondialiste, ce qui conduisait inévitablement la Turquie à un effondrement total et à l'élimination de l'État-nation, les kémalistes ont décidé de soutenir Erdoğan pour sauver l'État. La Russie a également soutenu en partie Erdogan, réalisant que ses ennemis étaient des marionnettes de l'Occident. Les nationalistes turcs du Parti du mouvement nationaliste (MHP) ont également fini par se ranger à ses côtés.

Depuis 2016, Erdoğan a embrassé des positions proches du kémalisme patriotique et en partie de l'eurasisme, proclamant ouvertement la priorité de la souveraineté, critiquant l'hégémonie occidentale et prônant un projet de monde multipolaire. Les relations avec la Russie se sont également progressivement améliorées, bien qu'Erdoğan ait occasionnellement fait des gestes pro-occidentaux. Désormais, la souveraineté est devenue son idéologie et son objectif politique le plus élevé.

Cependant, l'opposition libérale sous la forme du Parti républicain du peuple (Kılıçdaroğlu - photo), qui s'est d'abord opposée à la ligne islamiste du premier Erdoğan et a ensuite rejeté la souveraineté, a exploité une série d'erreurs de calcul sur le plan intérieur et économique. Il est parvenu à obtenir un certain nombre de postes clés lors des élections, notamment en présentant ses propres candidats à la mairie des deux principales villes, Ankara et Istanbul. Erdoğan s'est également heurté à l'opposition de ses anciens collègues du parti AKP au pouvoir, qui sont également opposés à l'eurasisme et à la souveraineté et orientés vers l'Occident - les mêmes Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, etc.

C'est dans cette situation qu'Erdogan se rendra bientôt aux urnes. L'Occident est manifestement mécontent de lui en raison de sa désobéissance - en particulier sa démarcation contre la Suède et la Finlande, dont la Turquie a empêché l'adhésion à l'OTAN ; la politique relativement indulgente d'Ankara à l'égard de la Russie, contre laquelle l'Occident collectif mène une guerre en Ukraine, a encore irrité les mondialistes de Washington et, surtout, les dirigeants modernes de la Maison Blanche et les élites mondialistes de l'Union européenne n'acceptent catégoriquement pas le moindre soupçon de souveraineté de la part de leurs vassaux ou de leurs adversaires.

Quiconque est prêt à se soumettre à l'Occident doit renoncer totalement à sa souveraineté en faveur d'un centre de décision supranational. Telle est la règle. Les politiques d'Erdogan la contredisent directement, c'est pourquoi Erdogan doit être démis de ses fonctions, à n'importe quel prix. Si l'Occident globalitaire a échoué dans le coup d'État de 2016, il devra tenter de renverser Erdogan lors des élections de 2023, quel qu'en soit le résultat. Après tout, il y a toujours la pratique des révolutions colorées en réserve.

C'est exactement ce que nous avons vu à nouveau en Géorgie, dont les dirigeants, après le départ de l'ultra-occidental et libéral Saakashvili, ont essayé de rendre la Géorgie un peu plus souveraine. Mais cela a suffi à Soros pour activer ses réseaux et lancer une révolte contre l'attitude "trop modérée" à l'égard de la Russie et l'orientation "inacceptablement souveraine" du régime contrôlé par l'oligarque pragmatique Bedzina Ivanishvili.

Erdogan est en train de constituer une coalition politique sur laquelle il pourra compter lors des élections. La colonne vertébrale sera évidemment l'AKP, un parti largement fidèle à Erdogan, mais sans substance et composé de fonctionnaires peu enthousiastes. Techniquement, c'est un outil utile, mais en partie embarrassant. En Turquie, nombreux sont ceux qui attribuent les échecs de l'économie, le développement de la corruption et l'inefficacité du système gouvernemental aux responsables de l'AKP et aux cadres administratifs nommés en leur sein. Si Erdoğan est une figure charismatique, l'AKP ne l'est pas. Le parti prospère grâce à l'autorité d'Erdogan, et non l'inverse.

Alliés et adversaires d'Erdogan

Les alliés traditionnels seront évidemment les nationalistes turcs du parti Mouvement nationaliste turc de Devlet Bahçeli (photo). Pendant la guerre froide et par inertie dans les années 1990, les nationalistes turcs étaient strictement orientés vers l'OTAN et poursuivaient une ligne antisoviétique (puis antirusse). Dans les années 2000, cependant, leurs politiques ont progressivement commencé à changer. Ils se sont de plus en plus éloignés de l'Occident libéral et se sont rapprochés du vecteur souverain d'Erdogan. Idéologiquement, ils sont plus flamboyants que l'AKP, mais leur radicalisme leur aliène une partie de la population turque. En tout état de cause, l'alliance idéologique et politique avérée d'Erdogan avec Bahçeli est cruciale pour son avenir.

Erdogan peut également compter sur le soutien de mouvements politiques soufis, petits mais influents, qui ne bénéficient pas d'un soutien de masse. Leur rôle est de combler le vide laissé par la défaite des structures gülénistes qui se réclamaient d'un "mouvement soufi". Le soufisme est assez répandu dans la société turque et certains tariqats considèrent Erdoğan comme la figure dont dépend la renaissance spirituelle de la Turquie. Mais la diversité du soufisme turc, ainsi que d'autres courants spirituels - notamment les Alévis et les Bektashi - laisse une large place à d'autres opinions.

Tous les Occidentalistes s'uniront contre Erdogan et il n'est pas exclu que, cette fois, les mondialistes activent un réseau d'agents tant au sein de l'AKP lui-même que dans d'autres structures de l'État. Compte tenu de la situation difficile d'Erdogan, pour des raisons d'âge et de santé, il s'agit peut-être de sa dernière chance - non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que figure historique qui a lié son destin et sa politique à la souveraineté de l'État turc. S'il réussit maintenant et assure la continuité de la voie en lui donnant une formulation idéologique stricte, il entrera dans l'histoire de la Turquie comme le deuxième Atatürk, le sauveur de l'État à une époque de bouleversements critiques. S'il tombe, il est très probable qu'une série de désastres attende la Turquie, car quiconque prendra sa place sera orienté vers l'Occident, ce qui signifie que l'effondrement de la Turquie à l'avenir est imminent, car les mondialistes n'ont en aucun cas oublié les plans du Grand Kurdistan.

Bien sûr, ils n'ont pas réussi à mettre en œuvre cette provocation pendant la vague de révolutions colorées et après l'invasion de l'Irak et de la Syrie, mais la chute d'Erdogan donnera un nouveau souffle à ces projets. Enfin, les adversaires d'Erdogan seront contraints à une confrontation sérieuse avec la Russie, parce que leurs maîtres de l'OTAN l'exigeront, et ce sera un autre facteur de l'effondrement de la Turquie. Erdogan lui-même sera vilipendé par ses successeurs et l'enchaînement des catastrophes de l'État turc conduira à l'oubli pur et simple de son nom. Erdogan aborde donc ces élections comme s'il s'agissait de sa dernière bataille. Non seulement en tant qu'homme politique, mais aussi en tant que figure historique, véritable leader et symbole de son peuple. Il peut enfin consolider ce statut, mais s'il perd, il risque de le perdre irrémédiablement et n'aura pas d'autre chance.

L'Atatürk vert

Dans cette situation, l'analyse géopolitique suggère qu'Erdoğan dispose d'une autre ressource : moins une ressource de masse qu'une ressource idéologique et d'image. Ce sont les mêmes kémalistes patriotes qui, contrairement au libéral Kemal Kılıçdaroğlu du Parti républicain du peuple, malgré la dure répression pendant l'affaire Ergenekon, se sont rangés aux côtés d'Erdoğan au moment critique et, oubliant les vieilles rancunes, ont pleinement soutenu sa ligne souveraine. Certains milieux qualifient Erdoğan d'"Atatürk vert", c'est-à-dire le dirigeant turc, le leader national aux tendances islamiques. Le visage politique de ce groupe extrêmement influent en Turquie, composé principalement d'officiers militaires de tous grades, est le parti de gauche Vatan, dirigé par le leader charismatique Doğu Perinçek (photo, ci-dessous).

D'un point de vue électoral, le parti n'était pas du tout représentatif, mais son importance réside ailleurs : il est le centre qui élabore l'analyse géopolitique la plus actuelle de la Turquie, un parti idéologique eurasien avec une position multipolariste et un véritable centre intellectuel de défense et d'illustration de la souveraineté turque. Les journaux Vatan, Aydınlık et Teori, la chaîne de télévision Ulusal, les nombreux blogs et sites web font de cette entité le principal atout. Les liens historiquement forts de Vatan avec la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord doivent également être pris en compte. Pour Erdogan, qui joue désormais contre l'Occident, ce vecteur qu'est ce club anti-mondialisation et multipolariste pourrait s'avérer décisif. Si Vatan est inclus dans la coalition, Erdogan pourra également se délier les mains face à l'Occident : la connexion avec les principaux pôles du monde multipolaire, et en particulier avec la Russie, dont dépend une grande partie de la politique et de l'économie turques modernes, et donc le destin d'Erdogan lui-même, sera solidement assurée.

Erdoğan a démontré tout au long de sa vie qu'il avait un très bon sens de la géopolitique.

Il choisit toujours des alliances qui renforcent la souveraineté turque. Kemal Ataturk lui-même faisait de même. Cependant, si la situation change et que les anciens alliés s'avèrent être un obstacle à l'indépendance et à la liberté de la Turquie, Erdogan est toujours prêt à les sacrifier.

La Turquie se trouve aujourd'hui en équilibre entre un Occident unipolaire et un Orient multipolaire, l'Eurasie. Il en est ainsi depuis l'origine de l'État-nation turc. Mais les proportions de cet équilibre ont été déterminées différemment à chaque tournant de l'histoire. Parfois, il était important de faire un pas vers l'Est (comme l'a fait Kemal Ataturk en s'alliant avec Lénine); à d'autres moments, il s'agissait de faire un pas vers l'Ouest.

Dès lors...

Aujourd'hui, la Russie, autrefois rivale géopolitique de la Turquie, et plus encore les autres pôles du monde multipolaire, ne constituent pas une menace pour la souveraineté turque et c'est un fait objectif ; au contraire, les relations privilégiées avec la Russie et la Chine et le compromis avec l'Iran chiite offrent à la Turquie des avantages vitaux dans sa politique étrangère et intérieure. L'Occident, du moins l'Occident libéral et mondialiste, joue contre Erdogan, et donc contre la souveraineté turque. Un homme politique aussi subtil qu'Erdogan ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Il est temps de donner à la souveraineté le statut d'idéologie et de consacrer la multipolarité comme vecteur principal de la politique turque.

Ces élections sont cruciales pour la Turquie. La Russie, dans ces circonstances, malgré ce qui peut apparaître à nos yeux comme une incohérence, une hésitation, une politique de "deux pas à gauche, deux pas à droite", a intérêt à ce que la Turquie reste unie, entière, indépendante et souveraine. Cela n'est objectivement possible qu'avec la Russie, et en aucun cas contre elle. Par conséquent, pour la Russie, Erdogan est le meilleur choix dans les circonstances actuelles.

20:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : erdogan, alexandre douguine, russie, turquie, élections turques, politique turque, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

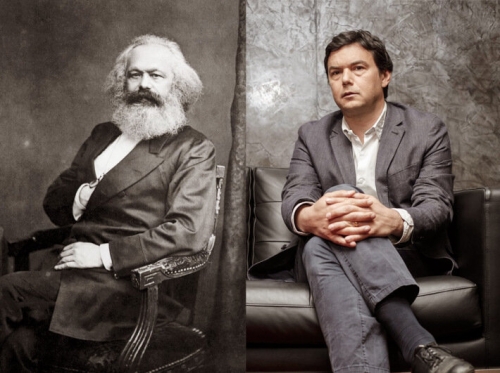

Marx et/ou Piketty: Apocalypse ou rédemption?

Marx et/ou Piketty: Apocalypse ou rédemption?

Constantin von Hoffmeister

Source: https://eurosiberia.substack.com/p/marx-vs-piketty-apocalypse-or-redemption?utm_source=post-email-title&publication_id=1305515&post_id=108450465&isFreemail=true&utm_medium=email

Dans les recoins obscurs de l'intellect humain, Karl Marx, géniteur du credo moderne du communisme, et Thomas Piketty, érudit de l'époque actuelle originaire du pays des Gaulois, sont accaparés par les mystères insondables de l'inégalité économique et par le spectre insaisissable de la justice sociale. Les esprits de Marx et de Piketty, enchevêtrés dans les profondeurs labyrinthiques de la pensée, sont déchirés par un profond schisme concernant les origines du gouffre béant de la disparité économique et les moyens les plus efficaces de l'expurger.

Marx considérait le capitalisme comme un système fondamentalement injuste qui, par nature, perpétue l'inégalité et l'oppression. Il a identifié la bourgeoisie riche comme la classe dominante qui contrôle les moyens de production, utilisant son pouvoir pour exploiter la classe ouvrière, ou prolétariat, en lui versant de maigres salaires pour son travail. Cette exploitation est le résultat de la logique de profit du système capitaliste, qui privilégie l'accumulation des richesses au détriment du bien-être des travailleurs. Selon Marx, la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat est à l'origine de la perpétuation des inégalités sociales et économiques. En outre, il a reconnu que la classe dirigeante emploie des tactiques pour diviser la classe ouvrière, par exemple en jouant sur les différences raciales et ethniques, afin de l'empêcher de s'unir et de renverser ses oppresseurs. La compréhension de l'artifice du divida et impera n'échappait pas à la perspicacité de Marx, qui voyait dans ce stratagème nocif une arme redoutable dans l'arsenal de l'ordre dominant, utilisée pour subjuguer les multitudes infortunées en instillant en leur sein une culture pernicieuse de désunion et de discorde. Pour Marx, la seule solution à ce système d'exploitation est une révolution au cours de laquelle le prolétariat s'empare des moyens de production et établit une société sans classe fondée sur l'égalité et la coopération.

En revanche, Piketty affirme que l'inégalité économique est souvent liée à des systèmes sociaux et politiques qui privilégient certains groupes par rapport à d'autres sur la base de la race, de l'appartenance ethnique et d'autres facteurs. Selon lui, la question de l'inégalité économique n'est pas simplement une question de malchance ou de responsabilité individuelle, mais plutôt un problème systémique qui nécessite une solution systémique. Il estime que l'accumulation de richesses par une petite minorité d'individus est non seulement injuste, mais qu'elle constitue également une menace pour la stabilité sociale et la démocratie. Piketty considère la fiscalité progressive comme un outil essentiel pour résoudre ce problème, car elle contribuerait à redistribuer la richesse des plus hauts revenus vers le reste de la société. Cela permettrait de réduire l'écart entre les riches et les pauvres et de créer une répartition plus équitable des ressources. Cependant, Piketty reconnaît également que l'impôt progressif ne suffirait pas à lui seul à créer une société véritablement équitable. D'autres politiques, telles qu'un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé, seraient également nécessaires pour garantir que chacun ait les mêmes chances de réussir, quels que soient ses antécédents ou son statut social. En fin de compte, Piketty considère la redistribution des richesses comme une étape cruciale vers la création d'une société où chacun aura les mêmes chances de prospérer et de réussir.

En revanche, Piketty affirme que l'inégalité économique est souvent liée à des systèmes sociaux et politiques qui privilégient certains groupes par rapport à d'autres sur la base de la race, de l'appartenance ethnique et d'autres facteurs. Selon lui, la question de l'inégalité économique n'est pas simplement une question de malchance ou de responsabilité individuelle, mais plutôt un problème systémique qui nécessite une solution systémique. Il estime que l'accumulation de richesses par une petite minorité d'individus est non seulement injuste, mais qu'elle constitue également une menace pour la stabilité sociale et la démocratie. Piketty considère la fiscalité progressive comme un outil essentiel pour résoudre ce problème, car elle contribuerait à redistribuer la richesse des plus hauts revenus vers le reste de la société. Cela permettrait de réduire l'écart entre les riches et les pauvres et de créer une répartition plus équitable des ressources. Cependant, Piketty reconnaît également que l'impôt progressif ne suffirait pas à lui seul à créer une société véritablement équitable. D'autres politiques, telles qu'un meilleur accès à l'éducation et aux soins de santé, seraient également nécessaires pour garantir que chacun ait les mêmes chances de réussir, quels que soient ses antécédents ou son statut social. En fin de compte, Piketty considère la redistribution des richesses comme une étape cruciale vers la création d'une société où chacun aura les mêmes chances de prospérer et de réussir.

Piketty appelle à la mise en place d'un organisme de contrôle qui collecterait des données sur la discrimination, y compris le racisme anti-blanc, qui, selon lui, sera probablement minime. En réalité, les profondeurs de la discrimination anti-caucasienne sont à la fois insondables et, très probablement, plus répandues que celles qui visent les individus d'origine non blanche. L'hypothèse erronée de Piketty n'est qu'une indication de sa compréhension et de sa perspicacité limitées en la matière. Son erreur de jugement met en lumière les complexités labyrinthiques du monde moderne interconnecté et les subtiles complexités de l'esprit humain, qui peuvent souvent obscurcir les vérités les plus flagrantes.

Piketty recommande l'utilisation de données tirées des recensements et des registres de salaires pour faire la lumière sur la discrimination. Il met toutefois en garde contre l'adoption de catégories rigides telles que celles utilisées aux États-Unis et au Royaume-Uni, car elles ont déjà causé des ravages et des dévastations. Dans les annales labyrinthiques du Rwanda, une division énigmatique et inéluctable est apparue entre deux tribus énigmatiques : les Hutus et les Tutsis. Les origines de cette division ont été enveloppées dans un voile impénétrable de bureaucratie et de politiques identitaires alambiquées, mises en œuvre par d'obscures figures d'autorité qui exerçaient leur pouvoir avec une insondable impunité - les colonisateurs belges. Cet obscur système de classification assignait les mortels du Rwanda à deux castes distinctes et immuables, chacune apparemment dotée de ses propres traits et attributs impénétrables. Les Hutus, un groupe opprimé et privé de ses droits, ont observé avec un ressentiment croissant leurs homologues tutsis jouir d'un statut privilégié et de l'insaisissable promesse d'un avenir meilleur. En fin de compte, ce système de division incompréhensible et kafkaïen a culminé dans un cataclysme cauchemardesque de violence, de mort et de destruction, laissant une marque obsédante et indélébile sur le pays et ses habitants.

Au lieu de cela, Piketty propose de s'interroger sur l'ascendance globale d'un peuple plutôt que de l'assigner à des catégories raciales ou ethniques strictes. Piketty critique les quotas, qui ont été utilisés par les élites pour éviter d'investir dans l'éducation, les soins de santé ou les infrastructures, et qui ont également exacerbé les tensions entre les groupes, comme on le voit dans les coins sombres des États-Unis, où les murmures de cette question litigieuse résonnent dans les couloirs du pouvoir, en parlant des politiques de discrimination positive qui cherchent à accroître la représentation de ceux qui ont été longtemps marginalisés. Hélas, à chaque pas en avant, il y a une résistance, un retour de bâton de la part de ceux qui pensent que c'est injuste et que c'est une menace pour la majorité blanche. Leurs craintes se manifestent dans de vils débats qui pénètrent même les murs les plus solides du progrès, laissant la nation trembler dans l'incertitude. Cependant, Piketty invoque le nom de l'Inde, un pays entouré de mystères anciens et de légendes interdites, comme une lueur d'espoir, où la mise en œuvre des quotas a apporté une grande amélioration pour les sans-castes opprimés et, dans son sillage, a adopté une approche plus pragmatique et holistique de l'élévation socio-économique.

Dans ses grandes idéologies, Marx a affirmé qu'à travers les âges, la classe dirigeante a utilisé une pléthore de catégories pour justifier et perpétuer l'inégalité économique et sociale. L'aristocratie et la bourgeoisie ont toujours exercé leur pouvoir sur les classes inférieures, tandis que les colonisateurs et les maîtres d'esclaves ont catégorisé et assujetti les gens sur la base de leur race et de leur appartenance ethnique. Ces catégories sont des outils d'oppression qui permettent à la classe dirigeante de consolider son pouvoir et de maintenir son emprise sur la société. Ainsi, l'inégalité n'est pas un résultat inhérent ou prédestiné des systèmes économiques, mais plutôt le produit insidieux des machinations calculées par les puissants pour maintenir leur domination sociale et économique sur la classe ouvrière. Marx pensait que la lutte entre la majorité opprimée et la minorité privilégiée était inévitable et qu'elle culminerait finalement dans une confrontation apocalyptique. Dans sa vision inquiétante, les masses opprimées se soulèveraient contre leurs oppresseurs et la conflagration qui en résulterait consumerait l'ordre existant, laissant dans son sillage un monde nouveau marqué par le symbole de la bête, emblème du triomphe final du mal sur le bien.

Merci d'avoir lu Eurosiberia ! Abonnez-vous gratuitement pour recevoir les nouveaux articles et soutenir mon travail.

Constantin est sur Twitter, Telegram et Substack. Songez à le suivre et à vous abonner !

Twitter: @constantinvonh

Telegram: https://t.me/eurosiberia1

Substack: https://eurosiberia.substack.com

Eurosiberia

19:35 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, thomas piketty, capitalisme, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Maurice Joly et le grand engourdissement de la France

Maurice Joly et le grand engourdissement de la France

Par Nicolas Bonnal

« Un égoïsme dur et féroce était entré dans les mœurs en même temps qu’une froide démoralisation » : Maurice Joly et le grand engourdissement de la France vers 1860 (la Question brûlante)

Je poursuis mon enquête sur le présent permanent: un Etat fou et totalitaire, une masse toujours plus abrutie se rebellant vaguement de temps en temps. L’Etat totalitaire vient nous exterminer globalement et localement avec l’informatique maintenant, tout se passera comme à la parade.

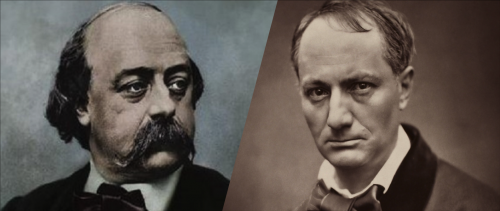

C’est Flaubert qui dit après le putsch de Badinguet: « 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. »

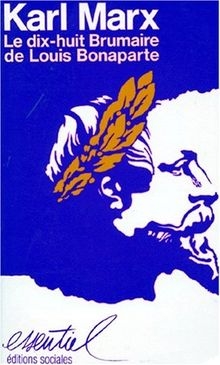

Régime autoritaire, retors et moderne, industriel et policier le Second Empire est l’inventeur du monde moderne. Marx ne s’y trompe pas, qui lui consacre son fabuleux Dix-Huit Brumaire.

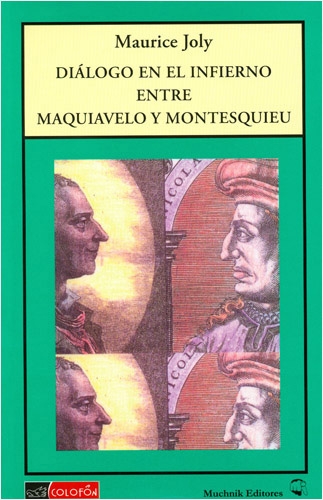

J’ai déjà parlé de Maurice Joly et des Entretiens qui auraient influencé les Protocoles. Un lecteur me conseille la Question brûlante sur Wiki source : c’est génial et cela ne fait que trente pages.

Joly écrit :

« Il ne faut pas s’étonner si ce noble pays est resté immobile pendant douze ans: las de vicissitudes politiques, épuisé d’agitations, désabusé de ses erreurs, il n’a pas encore eu le temps de refaire sa pensée; il se cherche et ne se trouve pas. Nourri dans le matérialisme des idées modernes, il a oublié momentanément qu’il avait une âme; il lui suffisait de vivre sous un gouvernement habile à protéger ses intérêts. »

Le peuple est déjà vieux et fatigué – il est saturé et désabusé : voyez mes Chroniques sur la fin de l’histoire qui commencent par Chateaubriand et sa fabuleuse conclusion des mémoires.

https://www.amazon.fr/Chroniques-sur-lHistoire-Nicolas-Bo...

Joly ajoute :

« D’où vient qu’il ne trouve rien autour de lui que des voix depuis longtemps asservies, et que lui-même, sans doute, il ne compte pas ? D’où vient que l’opinion ne se rallie pas, ne se manifeste pas, ne fait explosion nulle part ? Osons le dire : C’est qu’il n’y a pas d’opinion, c’est qu’il n’y a que des individus, c’est qu’il n’y a que des intérêts ; c’est que tous les ressorts de la France sont, non pas brisés, Dieu me garde de dire un tel mot, mais si profondément détendus, qu’il n’y a plus nulle part ni action ni pensée. Le mal est profond, il est terrible, il est pire que l’agitation peut-être, car l’agitation, c’est la vie du moins ; l’atonie, c’est le commencement de la mort. »

Drumont aussi parlera d’atonie vers 1885 quand il constate que, la république définitivement installée sur le cadavre du peuple, le froncé se moque de tout. Mais le cadavre social, français ou occidental, met du temps à pourrir, c’est tout.

Le sujet de cet essai c’est la réforme libérale voulue par Napoléon III :

« Cette prostration de l’esprit public ne devait point échapper à l’Empereur ; il n’entendait point sans doute régner sur des ombres. »

Le problème est qu’on a déjà une crise morale et religieuse : « toute idée religieuse était détruite, une haine sauvage animant les uns contre le culte de leur pays, une indifférence incurable formant chez les autres une sorte de plaie indolente ; les caractères étaient détrempés, les esprits avaient perdu tout ressort ; aussi l’art, qui n’est que l’expression d’une époque, était-il descendu au même niveau, montrant partout les froides empreintes d’un siècle sans génie ; la littérature avilie se traînait dans le ruisseau ; le théâtre, qui, lui aussi, est l’expression des mœurs, n’était plus qu’un réceptacle où l’ineptie donnait rendez-vous à la licence. »

Après les fastes du romantisme la littérature décline ; il reste Flaubert et Baudelaire que l’on veut d’ailleurs envoyer en prison.

Comme Tocqueville ou Guénon – et même Jouvenel, Joly en veut à la monarchie d’avoir liquidé les Grands – les aristos ; on récolte la classe moyenne (qui se nourrit de l’Etat, explique Tocqueville) et la dictature bureaucratique ; haine pour la bourgeoisie :

« Le gouvernement de Louis XIV et celui de Richelieu furent étrangement imprévoyants, il faut en convenir, en favorisant sans mesure l’essor de la bourgeoisie : l’un en décapitant les restes de l’autocratie féodale, l’autre en ruinant la noblesse dans les fêtes et en l’asservissant au milieu du faste de sa cour. 1789 est le résultat final de leur politique. »

Effondrement du personnel politique :

« …en vain formait-on coalition sur coalition pour escalader le pouvoir et y faire arriver les plus agissants. Pas un homme solide ne se présentait en scène ; on ne voyait que des pygmées se montant sur le dos les uns des autres, et dégringolant aux grands éclats de rire de la foule. »

Joly, qui sous-estime la satanique résilience du bourgeois, éprouve plus de sympathie pour le peuple. Mais bon, le peuple: beaucoup d’appelés (sous les drapeaux), peu d’élus (à la Chambre !):

« Demandez donc aux masses déplorablement égarées de 48, si elles se sentaient incarnées dans la bourgeoisie comme le Saint-Esprit dans la Trinité. Non, la bourgeoisie n’est pas le peuple ; le peuple avec ses grands instincts, sa haute moralité, n’entend pas qu’on le confonde avec la bourgeoisie ; il veut être lui et il est lui, ne fût-ce que par cette distinction profonde qu’il n’a rien et que la bourgeoisie possède, qu’il vit de son travail quotidien et que la bourgeoisie est émancipée du labeur, qu’elle est parvenue et que lui cherche à parvenir… »

https://www.amazon.fr/gp/product/B0BW2B86X7/ref=dbs_a_def...

L’abêtissement général est déjà une évidence (voyez mon texte sur Maxime du Camp) :

« Les beaux ouvrages dont une foule de rares génies ont doté la France sont bien plus connus à l’étranger qu’ils ne le sont en France, où personne ne les lit ; des livres pleins de frivolité, de sottises et quelquefois de turpitudes, sont seuls en possession de la faveur publique. »

On est déjà avec cet individu distrait et lâche, dont parlera Julius Evola :

« Mais ce qui est plus grave, c’est une absence de volonté, un défaut de persévérance, une mobilité qui fait tout entreprendre et tout quitter. Le moindre obstacle décourage, la moindre adversité terrasse. »

Et nous sommes entourés de Macron et d’Attal – et de Dussopt :

« C’est plus que jamais le règne des petits hommes, des hommes d’antichambre, des hommes de coulisse ; il semble qu’une mystérieuse conspiration les pousse, les élève, les caresse, ce sont les mœurs du sérail. Où sont donc nos vertes franchises et notre vieil esprit gaulois ? »

Joly écrit même que « le peuple français n’ose plus moquer ouvertement tous ces Gitons... »

On essaie d’éviter le fisc (aujourd’hui seuls le peuvent les plus riches) : « la masse du public en France ne comprend seulement pas le principe de l’impôt ; on n’y satisfait qu’avec douleur ; pour beaucoup de gens, se soustraire aux charges de l’État n’est pas une mauvaise action, voler le gouvernement n’est pas voler, c’est reprendre son bien à un ennemi qui a toujours les mains dans vos poches. »

https://www.amazon.fr/gp/product/1973276747/ref=dbs_a_def...

Fin de l’opinion publique et des grands hommes :

« Non, je le répète, il n’y a pas d’opinion publique en France, je vais plus loin, je dis qu’il n’y a pas de libre-arbitre. À part quelques hommes qui se sont fait des principes et des idées personnelles à force d’étude et de méditation, le plus grand nombre vit sur une provision de lieux-communs qui passent de main en main comme de la monnaie. »

Avant la télé on est bien abruti par la presse. Car la galaxie Gutenberg aura fait de nous des couillons :

« Ce sont partout les mêmes mots, les mêmes phrases qui reviennent à l’oreille, et ces mots, ces phrases sont toutes faites depuis vingt ans. La Presse a habitué le public à prendre chaque jour sa pâtée d’idées toute formulées ; — voyez plutôt ce qui se passe : jamais le public ne jugera par lui-même un homme, un livre, une brochure ; la Presse lui dit : tel livre vient de paraître, c’est fort beau, il le lit ; la Presse lui dit : on joue ce soir telle pièce, c’est magnifique, il y court. Ainsi du reste. »

Le public cocu reste content : « et ce qu’il y a de plus fort, le public est trompé, dupé, on se rit de lui en face il croit, il croit toujours ; il lui suffit que les choses soient imprimées, sa déconvenue de la veille ne lui dessille pas les yeux le lendemain. »

Le grand engourdissement est là pour durer :

« Mais il est douteux que le pays sorte si tôt de son engourdissement. Nul mouvement d’opinion n’a précédé ni suivi cette crise, l’atonie persiste en présence du remède le plus salutaire : c’est un symptôme que le siège du mal est profond. »

Sources :

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Question_br%C3%BBlante

https://www.dedefensa.org/article/karl-marx-et-notre-etat...

https://www.dedefensa.org/article/gustave-flaubert-et-not...

https://www.dedefensa.org/article/chateaubriand-et-la-con...

https://www.dedefensa.org/article/maurice-joly-et-le-gouv...

https://www.dedefensa.org/article/bernanos-et-drumont-fac...

https://lesobservateurs.ch/2023/02/28/tocqueville-et-le-g...

https://www.dedefensa.org/article/maxime-du-camp-et-le-de...

19:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maurice joly, littérature, littérature française, 19ème siècle, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook