samedi, 20 septembre 2025

Les fédérations AfD d’Allemagne centrale précisent: Pas de service militaire obligatoire dans de telles conditions!

Les fédérations AfD d’Allemagne centrale précisent: Pas de service militaire obligatoire dans de telles conditions!

Magdebourg. Contrairement aux récents rapports établis par les médias, les fédérations régionales de l’AfD d’Allemagne centrale rejettent fermement le rétablissement du service militaire obligatoire – du moins dans les conditions politiques actuelles. La conférence des présidents de groupe parlementaire des fédérations régionales d’Allemagne centrale, qui s’est récemment tenue au Landtag de Magdebourg, justifie cette position par des objections fondamentales à l’égard de la politique actuelle.

Selon eux, l’Allemagne n’agit pas de manière souveraine en politique étrangère, mais prend ses décisions dans le cadre d’alliances transatlantiques et au sein de l’UE – toutefois « contre l’intérêt de sa propre nation ». La poursuite de la guerre en Ukraine est également une raison du refus: « Après le gouvernement Scholz, le gouvernement Merz soutient aussi pleinement l’Ukraine et ne fait aucun effort pour une désescalade dans le conflit qui oppose l'OTAN à la Russie. » La CDU envisagerait « même d’envoyer des soldats allemands dans une guerre qui n’est pas la nôtre ».

L’AfD de l’Est critique sévèrement la façon dont l’État traite ses propres citoyens : « L’État fait preuve de scepticisme et de répression à l’encontre des chasseurs, des tireurs sportifs, des policiers et des soldats dès lors qu’ils manifestent de la sympathie pour l’AfD. » Parallèlement, « des millions de migrants culturellement étrangers à nos modes de vie sont autorisés à entrer dans le pays en violation du droit et de la loi, ce qui accélère la désintégration de la sécurité intérieure ».

Dans ce contexte, les fédérations régionales d’Allemagne centrale réclament d’abord des changements politiques internes: « Tant que les citoyens patriotes sont placés sous suspicion générale, que l’État n’est pas disposé à protéger ses citoyens et ne remplit pas sa mission de préserver la paix, un service militaire obligatoire est exclu pour nous. » Déjà lors de la dernière législature, le groupe AfD au Bundestag avait décidé de reporter la revendication du service militaire obligatoire – une position qui vient d’être réaffirmée (st).

Source: Zu erst, Sept. 2025.

21:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, europe, affaires européennes, afd |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La place de l’Indonésie et du Kazakhstan à la porte de Tian’anmen montre l’ouverture de la Chine sur mer et sur terre

La place de l’Indonésie et du Kazakhstan à la porte de Tian’anmen montre l’ouverture de la Chine sur mer et sur terre

L’Indonésie et le Kazakhstan symbolisent la connexion maritime et terrestre de l’Initiative "Ceinture et Route"

Brecht Jonkers

Source: https://brechtjonkers.substack.com/p/indonesia-and-kazakh...

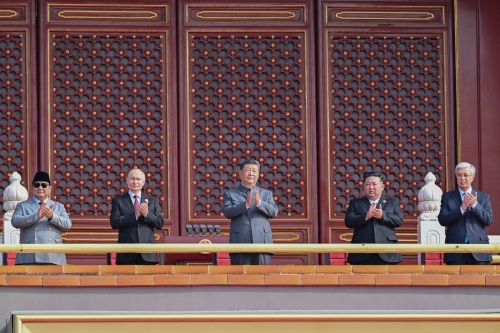

La disposition des sièges à la porte de Tian’anmen lors du défilé de la Victoire de la Guerre populaire de résistance est quelque chose d’assez intéressant. Après tout, ce genre de symbolisme a son importance en politique ; et vous pouvez être sûr que la Chine n’a pas attribué les places au hasard dans ce sanctuaire de l’histoire chinoise, lors de l’un des événements les plus importants de ces dernières années.

Nous avons donc, à la droite et à la gauche du président Xi Jinping, le président Vladimir Poutine et le secrétaire général Kim Jong-Un, respectivement. Rien de surprenant (même si certains analystes euro-centriques ont malgré tout réussi à être surpris pour une raison ou une autre) : ce sont le principal partenaire géopolitique de la Chine à droite, et l’allié le plus ancien et le plus fidèle de la République populaire, respectivement.

Mais viennent ensuite les places d’honneur secondaires, et c’est là que cela devient intéressant. Le président Prabowo Subianto d’Indonésie d’un côté, le président Kassym-Jomart Tokaïev de l’autre. Ce sont des choix révélateurs, qui montrent sans aucun doute l’accent géopolitique de la Chine dans les années à venir.

Le Kazakhstan est un membre clé de l’Union économique eurasiatique et de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ainsi que de l’OCS, et constitue un centre névralgique de l’Initiative "Ceinture et Route" reliant l’Est et l’Ouest de l’Eurasie. Il est également un important producteur de pétrole, de gaz, d’uranium et de terres rares.

L’Indonésie est un géant asiatique émergent, le poids lourd de l’ASEAN en Asie du Sud-Est, et elle est intrinsèquement liée aux routes commerciales maritimes dans l’important corridor stratégique entre l’océan Indien et le Pacifique en tant que « Pivot maritime mondial » – un concept avancé pour la première fois par le président Joko Widodo. L’Indonésie est aussi le plus grand producteur mondial de nickel. Et, ce qui n’est pas négligeable sur le plan du soft power, elle demeure le pays le plus peuplé du monde islamique.

En d’autres termes : un partenaire terrestre crucial et un partenaire maritime crucial, stratégiquement invités à la porte de la Paix céleste. Une représentation symbolique de l’Initiative "Ceinture et Route", en effet.

18:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, indonésie, kazakhstan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quand l’hellénisme rencontra le bouddhisme

Quand l’hellénisme rencontra le bouddhisme

par Odysseus Bournias Varotsis

Odysseus Bournias Varotsis montre comment le gréco-bouddhisme, né des conquêtes d’Alexandre, fusionna l’art, la royauté et la philosophie grecques avec le bouddhisme pour créer une vision universelle de la sagesse et de la compassion.

Lorsque la plupart des gens imaginent le Bouddha, ils pensent à des images sereines venant d’Inde, du Tibet ou du Japon. Peu sauraient deviner que les premières statues de Siddhārtha Gautama — le Bouddha historique — furent sculptées dans un style manifestement grec, à l’ombre de l’Hindu Kush. Moins nombreux encore sont ceux qui savent que, pendant des siècles, le bouddhisme parla grec, porta des tuniques grecques, et débattit selon la dialectique grecque.

Ce mariage culturel remarquable est ce que les historiens appellent le gréco-bouddhisme : la rencontre de la civilisation hellénistique, née des conquêtes d’Alexandre le Grand, avec les courants spirituels de l’Inde. Mais le gréco-bouddhisme fut bien plus qu’un art. Ce fut une fusion de mondes qui bouleversa l’évolution même du bouddhisme, posa les fondements du Mahāyāna et influença la façon dont des millions de personnes comprendraient la compassion, la sagesse et le cosmos.

Rencontre au carrefour des mondes

Lorsque les armées d’Alexandre atteignirent le Pendjab au IVe siècle av. J.-C., elles laissèrent derrière elles des cités, des institutions et des routes commerciales reliant la Grèce à l’Inde. Les royaumes indo-grecs de Bactriane et du Gandhāra devinrent un corridor culturel vibrant où la philosophie grecque et la spiritualité bouddhiste se rencontrèrent d’égal à égal.

Les artistes du Gandhāra commencèrent à sculpter le Bouddha sous des formes naturalistes et hellénistiques : serein, juvénile, drapé dans les plis d’un himation de philosophe. Jusqu’alors, le Bouddha n’était représenté que par des empreintes de pas, des roues, ou des trônes vides ; soudain il devint visible en tant que theios anēr, un « homme divin » au sens hellénistique — à l’instar d’Héraclès, d’Asclépios ou de Pythagore, qui incarnaient la présence divine sous une forme humaine. Cette transformation ne fut pas un simple emprunt stylistique. Elle exprima la reconnaissance du Bouddha comme maître universel, dont le rôle pouvait être compris à travers toutes les cultures.

Ménandre : un roi du Dharma dans la mémoire grecque et bouddhiste

Un roi indo-grec, en particulier, marqua l’imaginaire bouddhiste : Ménandre Ier (Milinda), qui régna vers 165–130 av. J.-C. Connu dans le Milindapañha (« Les questions de Milinda »), Ménandre engagea le moine Nāgasena dans une série de dialogues philosophiques aussi rigoureux que ceux de l’Académie de Platon. Ils discutèrent de la nature du soi, de la renaissance et de la libération — des questions formulées dans un style dialectique grec, mais résolues par une sagesse bouddhiste.

Ménandre fut retenu non seulement comme roi-philosophe, mais aussi comme protecteur du Dharma. Après l’usurpation anti-bouddhiste qui fractura l’Empire Maurya, Ménandre défendit à la fois ses sujets grecs et la saṅgha bouddhiste, méritant le titre de Soter, le « Sauveur ». À sa mort, les chroniques bouddhistes racontent que ses reliques furent honorées comme celles du Bouddha lui-même : divisées et enchâssées dans des stupas à travers son royaume. Cet acte extraordinaire le place aux côtés d’Aśoka parmi les grands cakravartins — rois universels qui font tourner la roue du Dharma.

Panthéons au carrefour : héros, gardiens et bodhisattvas

Le grand panthéon du bouddhisme Mahāyāna, avec ses Bouddhas cosmiques, ses bodhisattvas rayonnants et ses origines primordiales de l’éveil, n’est pas né dans l’isolement. Il vit le jour au carrefour culturel du Gandhāra, là où les visions du monde indienne, iranienne et hellénique se rencontrèrent et fusionnèrent. Cette fusion ne fut pas symétrique : le bouddhisme absorba et transfigura les motifs extérieurs pour les intégrer à sa propre vision sotériologique.

Des Grecs vint le modèle du héros et de l’homme divin (theios anēr) — des figures comme Héraclès et Asclépios qui faisaient le lien entre dieux et mortels. Ceux-ci trouvèrent un écho dans les bodhisattvas, qui incarnent compassion, sagesse et puissance, ponts entre le samsāra et le nirvāṇa. Des Iraniens vinrent les yazatas, gardiens angéliques de l’ordre cosmique, dont la fonction structurelle se retrouve dans les Cinq Bouddhas cosmiques, chacun présidant à un domaine de l’éveil. De l’Inde vinrent le cadre karmique et l’idéal du cakravartin, le souverain du Dharma, qui se combina à la royauté hellénistique pour façonner la figure du roi-sauveur bouddhiste.

Il en résulta un panthéon proprement bouddhiste, mais dont les formes étaient reconnaissables à travers les cultures : héros grecs, gardiens iraniens, Devas hindous et intermédiaires platoniciens, tous réinterprétés comme des émanations du Dharmakāya, la réalité ultime.

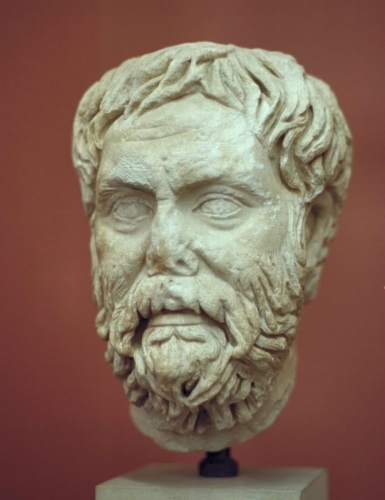

Pyrrhon en Inde : un philosophe grec parmi les sages

La rencontre ne fut pas à sens unique. Pyrrhon d’Élis, qui accompagna Alexandre en Inde, retourna en Grèce transformé. Les récits antiques le décrivent passant du temps parmi les Σαμαναίοι (Śramaṇas) — des philosophes ascétiques, sans doute les précurseurs de la saṅgha bouddhiste qui conservaient les premiers enseignements radicaux du Bouddha. Leur rejet du dogme et des attachements mondains impressionna profondément Pyrrhon.

De ces sages, il développa la philosophie du scepticisme, prônant la suspension du jugement (epochè) et la quête de la paix intérieure (ataraxia). Son disciple Timon de Phlionte consigna ces enseignements. Certains chercheurs ont suggéré que cela représenterait le tout premier témoignage écrit d’idées directement influencées par le bouddhisme — et, fait remarquable, en grec plutôt qu’en forme indienne. Bien que spéculative, cette thèse est solidement argumentée et met en lumière combien tôt le dialogue gréco-bouddhique put entrer dans l’histoire littéraire.

L’oikouménè d’Alexandre et le Grand Véhicule

Alexandre rêvait d’une oikouménè, un monde uni par des lois et une culture communes. Son empire s’éteignit, mais l’archétype survécut : le salut non par la fuite du monde, mais en son sein, à travers un ordre universel embrassant la diversité tout en tendant vers l’unité.

Cette vision résonna lors de l’émergence du Mahāyāna ou « Grand Véhicule » du bouddhisme. De même qu’Alexandre voulait unir des peuples divers en une seule oikouménè, le Mahāyāna conçut un vaste véhicule menant tous les êtres vers l’éveil — non pas une voie solitaire de renoncement, mais un projet universel de compassion et de libération.

Gandhāra : berceau d’une révolution savante

Au-delà de l’art et de la royauté, le Gandhāra fut aussi un centre intellectuel. C’est là que la tradition de l’Abhidharma se cristallisa — des analyses systématiques de l’esprit, de la matière et de la conscience. Les moines gandhāriens catégorisèrent les phénomènes avec la rigueur de la taxinomie aristotélicienne, mêlant méthode logique grecque et intuition bouddhiste.

Cette culture scolastique donna naissance aux grandes écoles du Mahāyāna: le Madhyamaka, avec ses déconstructions dialectiques, et le Yogācāra, avec sa psychologie de la conscience. Le bouddhisme que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Mahāyāna — philosophique, cosmologique, dévotionnel — a germé sur ce terreau gréco-bouddhique.

Un destin partagé : hier et aujourd’hui

Le gréco-bouddhisme nous montre que les civilisations ne s’épanouissent pas dans l’isolement, mais dans la rencontre. Sans l’influence grecque, le bouddhisme serait peut-être resté une voie ascétique austère et individualiste. Sans le bouddhisme, l’universalisme œcuménique grec pourrait être vu comme un impérialisme aveugle où prévaut la loi du plus fort. Ensemble, ils créent une vision de la sagesse et de la compassion qui transcende les frontières culturelles et confessionnelles.

Dans le monde hellénistique, l’Europe et l’Asie partagèrent un destin pendant un temps. La fusion de l’hellénisme et du bouddhisme créa un symbole de l’ordre universel : un Dharma capable de porter le monde, un « Grand Véhicule » pour l’humanité.

Aujourd’hui, à l’heure où l’Orient et l’Occident se rencontrent à nouveau dans un monde multipolaire fait de tensions et de convergences, cette rencontre ancienne reprend la parole. Elle n’offre pas seulement une leçon d’histoire, mais sans doute aussi un symbole primordial pour une nouvelle civilisation : la synthèse créatrice de l’esprit européen et asiatique peut donner naissance à une nouvelle aube culturelle. Pour l’Europe, cette fusion pourrait annoncer rien de moins qu’une renaissance — une résurrection inspirée par la mémoire que, il n’y a pas si longtemps, des rois issus de l’empire d’Alexandre rêvaient d’un royaume où l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie s’entremêlaient. De leur union naquirent de nouveaux horizons, tant terrestres que métaphysiques, irradiant d’une puissance numineuse et d’une inspiration audacieuse.

Bibliographie recommandée

Beckwith, Christopher I. Greek Buddha: Pyrrho’s Encounter with Early Buddhism in Central Asia. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Halkias, Georgios T. “The Self-Immolation of Kalanos and Other Luminous Encounters among Greeks and Indian Buddhists in the Hellenistic World.” Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies 8 (2015): 163–186.

Halkias, Georgios T. “When the Greeks Converted the Buddha: Asymmetrical Transfers of Knowledge in Indo-Greek Cultures.” In Religions and Trade: Religious Formation, Transformation and Cross-Cultural Exchange between East and West, edited by Peter Wick and Volker Rabens, 65–115. Leiden: Brill, 2014.

Halkias, Georgios T. “Yavanayāna: Scepticism as Soteriology in Aristocles’ Passage.” In Buddhism and Scepticism: Historical, Philosophical, and Comparative Perspectives, edited by Oren Hanner, 83–108. Hamburg Buddhist Studies 13. Hamburg: University of Hamburg, 2020.

Karttunen, Klaus. India and the Hellenistic World. Helsinki: Finnish Oriental Society, 1997.

Mairs, Rachel. The Hellenistic Far East: Archaeology, Language, and Identity in Greek Central Asia. Oakland: University of California Press, 2016.

McEvilley, Thomas. The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies. New York: Allworth Press, 2002.

Mukherjee, B. N. The Rise and Fall of the Kushāṇa Empire. Calcutta: Firma KLM, 1988.

Narain, A. K. The Indo-Greeks. 2nd rev. ed. Delhi: Oxford University Press, 1980. Originally published Oxford: Clarendon Press, 1957.

Stoneman, Richard. The Greek Experience of India: From Alexander to the Indo-Greeks. Princeton: Princeton University Press, 2019.

Wenzel, Marian. Echoes of Alexander the Great: Silk Route Portraits from Gandhara — A Private Collection. Chicago: Art Media Resources, 2000.

18:11 Publié dans archéologie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bactriane, gandhara, helléno-bouddhisme, gréco-bouddhisme, bouddhisme, philosophie, philosophie grecque, alexandre le grand |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alexandre Douguine sur l’intégration de l’espace eurasien

Alexandre Douguine sur l’intégration de l’espace eurasien

Je pense que nous devons restructurer les relations avec les pays de l’espace post-soviétique, c’est-à-dire avec les entités séparatistes qui se sont détachées de notre grande puissance unifiée.

Son noyau est constitué de la Russie, de la Biélorussie et de l’Ukraine, et même ce noyau est actuellement en pleine tourmente. Les autres pays font également partie de ce même grand espace. Nous n’arrivons toujours pas à trouver le ton juste pour dialoguer avec eux. Peut-être cela n’est-il pas facile après ce que nous avons nous-mêmes fait dans les années 1990. Ce que nous avons fait était terrible.

Il nous faut regarder vers l’avenir et comprendre que nous devons adopter un autre style de relations. Je pense que nous devrions établir un algorithme clair pour chaque pays : comment exactement nous encourageons les gestes amicaux à notre égard, ce que nous considérons comme tels gestes, et comment nous réagissons aux insultes, offenses et attaques. Sans parler de la trahison ouverte.

Chaque pays nécessite une approche propre, mais il doit y avoir un système. Jusqu’à présent, nous avons agi de manière sporadique. Poutine négocie avec les dirigeants, puis tout est transmis à des parties inconnues et tout s’effondre commodément.

Actuellement, il y a des changements importants dans la partie organisationnelle de l’interaction avec l’étranger proche de notre côté. Je pense que c’est une excellente opportunité de passer du chaos au système.

Nous devons élaborer un plan stratégique d’intégration pour chaque pays. Analyser les fondements, évaluer les ressources, déterminer un calendrier. Nous devons rassembler nos terres. Assez de dispersion et de les regarder s’éloigner toujours davantage de nous, comme des plaques de glace.

Si nous voulons être un pôle dans un monde multipolaire, alors nous avons besoin de tous les pays post-soviétiques. Nous devons les rassembler et les transformer en une zone de prospérité commune.

Nous devons développer des méthodes pour réprimer toute manifestation de russophobie directe en temps réel. Il existe des milliers de façons d’exercer une influence. Nous en utilisons trois ou quatre, à peine. Nous devons établir des mécanismes d’intégration qui soient durables et efficaces.

Pour l’instant, à court terme, on pourrait dire que cela suffit. Mais dès que l’on élargit l’échelle, il devient évident que ce n’est absolument pas suffisant. Tout ce qui se passe avec l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Moldavie, et même le Kazakhstan (Dieu merci la Géorgie n’est pas en première ligne, mais à quel point c’est fiable et durable, encore une fois, il n’y a aucune garantie), est en fait une catastrophe de notre politique eurasienne. Cela ne devrait pas être ainsi. Tout doit être sérieusement changé.

C’est sur cela que les autorités travaillent à présent. Il était tout simplement impossible de retarder davantage.

Espérons que toutes les erreurs de calcul seront comprises, et que nous passerons à un travail systématique pour intégrer l’espace eurasien.

17:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, alexandre douguine, russie, eurasie, espace ex-soviétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Argentine, le tango triste de Javier Milei

Argentine, le tango triste de Javier Milei

L’économie ne décolle pas, les scandales le pénalisent et les péronistes relèvent la tête : simple coup d’arrêt ou début du déclin pour le président à la tronçonneuse?

par Giorgio Ballario

Source: https://www.barbadillo.it/124514-argentina-il-tango-trist...

À une semaine de la nouvelle du spectaculaire effondrement du président ultralibéral argentin Javier Milei lors des élections de la province de Buenos Aires, il vaut la peine d'émettre deux réflexions à froid. Malgré les liens étroits et la proximité culturelle entre les deux pays, la presse italienne s’intéresse généralement très peu à l’Argentine et ne s’en préoccupe que lorsque des dépêches internationales annoncent des nouvelles fracassantes, comme la défaite électorale de la semaine dernière. Puis c’est à nouveau le silence. La prochaine échéance sera le 26 octobre, date à laquelle les Argentins reviendront aux urnes pour renouveler la moitié du Parlement, un scrutin qui correspond peu ou prou aux « élections de mi-mandat » américaines.

Il s’agit d’élections très importantes, non seulement parce qu’elles permettent de « prendre le pouls » des électeurs deux ans après la présidentielle de 2023, mais aussi parce que Milei a, jusqu’à présent, gouverné sans majorité au Congrès, devant donc s’appuyer sur les parlementaires de centre-droit du PRO (de l’ex-président Macri), sur ce qui reste des radicaux, ainsi que sur des députés et sénateurs indépendants.

Si, le 26 octobre, son parti, La Libertad Avanza, remporte la mise, alors le président à la tronçonneuse pourra poursuivre les réformes draconiennes promises lors de la campagne électorale (elles avaient été jusqu’ici bloquées par le Parlement). En revanche, si la tendance observée dans la province de Buenos Aires – qui concentre à elle seule 40% de l’électorat argentin – se confirme, l’avenir de Milei s’annonce des plus compliqués.

Dans ce contexte complexe s’inscrit également la résurgence apparente du péronisme, qui, il y a deux ans à peine, avait subi une lourde défaite et qui aujourd’hui – du moins électoralement – semble s’être recomposé grâce à la coalition Fuerza Patria. Celle-ci a recollé les morceaux, masqué la crise d’identité de l’opposition et apaisé les vives rivalités politiques internes de ces dernières années.

La victoire lors des élections provinciales de Buenos Aires constitue un succès avant tout pour le gouverneur Axel Kiciloff (photo), 44 ans, économiste, à la tête de la province de 15 millions d’habitants depuis deux ans. Ancien dauphin de la double présidente Cristina Fernandez Kirchner, Kiciloff a su se forger un rôle autonome et apparaît désormais comme le candidat péroniste le plus sérieux pour la présidentielle de 2027. D’ailleurs, le gouverneur est aujourd’hui en conflit ouvert avec sa « mère » politique, qui préférerait voir son propre fils biologique, Maximo Kirchner – président du parti justicialiste de la province de Buenos Aires mais détesté par une grande partie des péronistes non progressistes – lui succéder.

Revenant au président Javier Milei, les raisons de la défaite de la semaine dernière sont multiples et font craindre pour le scrutin d’octobre. D’autant plus que les prétendus grands succès économiques accumulés par l’Argentine en deux ans de présidence sont bien plus apparents que réels, même si en Italie ses alliés politiques – de Fratelli d’Italia à Forza Italia – semblent l’ignorer. Certes, grâce à sa recette ultralibérale et à ses coupes dans les dépenses publiques, l’inflation a considérablement baissé (de 140 à 36%) et le déficit budgétaire est redevenu positif, mais une politique économique aussi rigoureuse a déprimé la consommation intérieure, nui à l’industrie nationale, réduit drastiquement les budgets de l’éducation et de la santé, et fait passer le taux de pauvreté de 41 à 53%.

Selon l’économiste Guillermo Oliveto, interrogé par le quotidien pro-gouvernemental Clarín, 70% des Argentins, autour du 20 du mois, n'ont plus d’argent et doivent renoncer à tout achat durant les derniers jours. « Ce sont des pauvres intermittents », observe Oliveto.

Par ailleurs, les coupes dans la dépense publique ont provoqué le licenciement de dizaines de milliers de fonctionnaires, mais la politique économique de Milei a également de lourdes répercussions sur le secteur privé, puisqu’au cours des deux dernières années, même les entreprises privées ont supprimé des emplois, soit 44.000 postes en moins, rien que dans la province de Buenos Aires.

En somme, le chômage commence aussi à augmenter, et ce phénomène, conjugué aux coupes dans les retraites, les allocations et les programmes sociaux, risque de déclencher une dangereuse bombe sociale. Selon une enquête récente, 65% des personnes interrogées déclarent que leur situation économique s’est détériorée au cours des six derniers mois. Parallèlement, Milei a obtenu un nouveau prêt de 20 milliards du Fonds monétaire international et les agences de notation commencent à douter de la stabilité du pays.

À cette situation économique fragile s’ajoute la chute de la popularité du président, également en raison des scandales qui l’entourent. D’abord, la promotion controversée, sur son profil officiel X, d’une cryptomonnaie qui s’est avérée être une escroquerie, faisant perdre de l’argent à des milliers d’épargnants.

Ensuite, plus récemment, une enquête sur un présumé réseau de pots-de-vin impliquant certains de ses proches et surtout sa sœur Karina, secrétaire générale de la présidence et pour beaucoup la véritable « femme forte » du gouvernement. Des enregistrements audio ont révélé que Diego Spagnuolo, ancien directeur de l’Agence des programmes sociaux pour personnes handicapées (Andis), a touché d’importants dessous-de-table sur des marchés publics, et que 3% étaient destinés à Karina Milei. L’indignation face à une affaire de spéculation sur le dos des personnes handicapées – alors même que le gouvernement Milei leur a déjà coupé de nombreux fonds – a été énorme, et il est possible que cela ait pesé sur les résultats électoraux des derniers jours.

Il y a enfin un sujet peu abordé dans la presse écrite mais omniprésent à la radio et à la télévision en ligne: l’incertitude sur l’état de santé du président. Depuis la campagne de 2023, des rumeurs courent sur la prétendue folie de Milei, rumeurs qu’il a lui-même alimentées en se faisant appeler « El loco » (= "Le Fou") et en multipliant les provocations: on se souvient qu’il a traité le pape François d’imbécile, de non présentable, de représentant du mal; qu’il a promis de faire sauter la banque centrale argentine; ou encore qu’il affirmait recevoir des ordres via une médium de son chien Conan, décédé des années plus tôt. On pensait à des excès de langage propres au personnage et à l’adrénaline de la campagne, mais même après son arrivée à la Casa Rosada, Milei a continué à donner des signes d’instabilité mentale, au point que certains adversaires politiques le qualifient explicitement de « schizophrène » et mettent en doute sa capacité à présider la nation.

En particulier, le journaliste télévisé haut en couleur Santiago Cuneo (photo), celui-là même qui, en 2022, avait trinqué en direct à la mort de la reine Elizabeth II et s’était réjoui de la disparition de Henry Kissinger, mène depuis des mois une campagne médiatique virulente, qualifiant Milei de tous les noms: fou, schizophrène, génocidaire, imposteur, fils de pute. Il sous-entend en outre que le président ne serait qu’une marionnette droguée entre les mains de sa sœur Karina et du ministre de l’économie Luis Caputo. Et comme Cuneo se présentera aux élections du 26 octobre avec le parti Mouvement Confédéral Argentin et pourrait être élu au Parlement, il a déjà annoncé qu’il présentera alors au Congrès les preuves documentaires de la folie du président. Escarmouches pré-électorales, sans doute. Mais il est curieux que ni Milei ni les membres du gouvernement ne l’aient jamais poursuivi en justice.

16:55 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, argentine, javier milei, amérique latine, ique ibérique, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook