mardi, 20 mai 2025

Hugo Fischer sur Marx

Hugo Fischer sur Marx

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/04/30/hugo-fischer-om-marx/

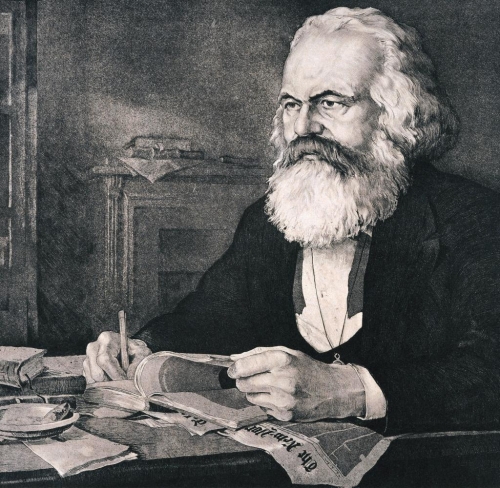

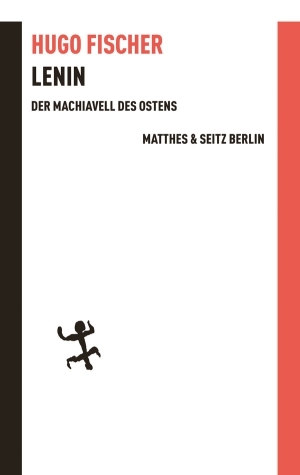

Le 1er mai, jour de célébration et de lutte pour la classe ouvrière, nous discutons depuis des décennies de divers penseurs socialistes, de Jacques Camatte aux socialistes du conseil. Dans ce contexte, il est difficile d'éviter Karl Marx ; nous avons écrit sur ses tendances, qui sont aujourd'hui idéologiquement suspectes, et sur son analyse du fuidhir irlandais. Costanzo Preve a noté dans Marx e Nietzsche qu'« il n'est pas du tout connu que Marx n'a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme une pensée de gauche », une lecture de Marx à partir de la droite peut être fructueuse (au moins, des figures comme Burnham, Wittfogel et Horkheimer le suggèrent). Cependant, beaucoup de ces lectures sont plus ou moins superficielles ; à côté de Das Kapital von Karl Marx d'Oberlercher, une exception notable est Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft d'Hugo Fischer, datant de 1932.

Fischer (1897-1975) appartenait au cercle des révolutionnaires conservateurs tels que Ernst Jünger, Carl Schmitt, Hans Freyer et Ernst Niekisch. Il a contribué à la pensée soldatique-nationaliste de Jünger et à l'élaboration de concepts tels celui de Der Arbeiter, il a correspondu avec Schmitt et a écrit des articles pour la revue Widerstand du national-bolchevik Niekisch. Fischer analyse les conditions d'une synthèse pour l'unité européenne et pour la diversité des nationalités, pour la réalisation de l'idée de Reich, il écrit sur la « substanzielle Gemeinschaftlichkeit » et la « Metaphysizierung der Politik » (sur la "communauté substantielle" et sur la "métaphysisation de la politique"). Quand il était un peu plus jeune, Fischer voyait, un peu naïvement, Staline comme un protecteur des peuples soviétiques contre l'homogénéisation américaine; plus âgé, Fischer a étudié le sanskrit et appris à connaître l'Inde. Il est intéressant de noter qu'il avait une bonne connaissance non seulement de Nietzsche et de Hegel, mais aussi de Marx. C'est pourquoi son ouvrage Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft (= Karl Marx et sa relation avec l'État et l'économie) est particulièrement intéressant. Il déclare d'emblée que « à la droite de Marx se trouve l'économie, à la gauche de Marx l'État... Marx lui-même n'est ni à droite ni à gauche ».

La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.

La perspective de Fischer est politique, c'est une lecture révolutionnaire conservatrice avec l'idée du Reich impérial comme toile de fond. Mais c'est une perspective qui enrichit Marx, en nous rappelant ses aspects tirés de la pensée allemande. En bref, Marx devrait être lu aux côtés de Tönnies, Hegel et Spengler plutôt que de Judith Butler et de divers déconstructionnistes bien ou mal intentionnés. Fischer nous rappelle également les limites de Marx, en particulier son caractère de penseur du 19ème siècle.

Trois coordonnées déterminent les penseurs du 19ème siècle : l'économie est la dimension de la largeur, la technologie celle de la profondeur et la politique celle de la hauteur. Mais au « siècle de la médiocrité », l'économie était considérée comme la dimension décisive, même pour les aspects non économiques.

Fischer a identifié une contradiction chez Marx. Il était à bien des égards un économiste et un positiviste, mais il annulait également ces qualités. Les « grands » positivistes se caractérisent par le fait que, dans les moments décisifs, ils doivent être infidèles au positivisme », écrit M. Fischer. Mais lorsqu'il s'agit de savoir comment l'économisme déforme la religion, l'art, la nature et la métaphysique, Nietzsche est supérieur à Marx. Dans l'ensemble, les commentaires de Marx dans ces domaines ne sont ni particulièrement originaux ni productifs, selon Fischer, et je suis enclin à être d'accord avec lui sur ce point. Marx, par exemple, n'a pas la vision d'une religion saine, « il reste à côté de la critique » par rapport à Nietzsche. Les arguments de Fischer sur le positivisme et la philosophie sont parfois très lisibles, notant par exemple que « le personnage du philosophe Karl Marx est celui du sociologue ».

Il est intéressant de noter que, selon Fischer, Marx a identifié la décadence comme le phénomène central du 19ème siècle, alors que le cadre de pensée du 19ème siècle rendait son analyse de la décadence difficile. Marx « a regardé le visage de la Méduse », mais son erreur fondamentale a été de considérer « la décadence comme une forme de capitalisme plutôt que le capitalisme comme une forme de décadence ». Tant que la culture féodale et médiévale était forte, il y avait des limites claires à l'économie, comme le montre une citation de Beniost selon laquelle ce dernier déclare être heureux de vivre dans une société avec un marché, mais pas dans une société de marché. Mais après le déclin de l'ancienne culture, en particulier à cause de la Réforme, l'économie a pu franchir ces limites qui lui avaient été imposées. « La cause en est le déclin d'une véritable culture », écrit Fischer (ce qui n'est pas tout à fait conforme au modèle marxien de l'histoire, mais plutôt à celui d'Evola).

Cela nous donne un indice sur la manière dont Marx doit être lu par la droite : tout comme le capitalisme est compris comme l'expression d'une tendance plus large à la décomposition, nous pouvons lire l'oeuvre de Marx comme une analyse partielle, souvent ingénieuse, de certains aspects de la décomposition. Selon Fischer, « la catégorie Kapital est une spécification de la catégorie übergreifenden kulturphilosophisch-metaphysischen und soziologischen Dekadenz » (= la catégorie surplombante qu'est la décadence sociologique, culturelle-philosophique et métaphysique). D'autres Allemands comme Hegel, Nietzsche, Schmitt et Tönnies ont analysé d'autres aspects de la décadence. Une telle lecture est utilement complétée par Fischer car il propose une anthropologie politique qui manque à Marx, il répond à la question d'Evola « sous quel signe » nous luttons contre la décadence.

Un concept comme l'aliénation devient diffus sans une anthropologie et une métaphysique claires, sinon la question devient facilement la suivante: « aliéné de quoi ? ».

La lecture de Marx par Fischer illustre la valeur de la perspective politique, l'Europe féodale étant la « Heimat » à laquelle nous comparons le présent. En s'appuyant sur Marx, Fischer a identifié deux sous-processus dialectiques dans lesquels la relation entre la politique et l'économie est déformée. D'une part, la « Wirtsschaftsförmigkeit des Staates » (= "la formité économique de l'Etat"), d'autre part la « Staatsförmigkeit der Wirtschaft » (= "la formité étatique/politique de l'économie"). Cela signifie que les intérêts et les conflits économiques envahissent ou s'infiltrent dans l'État et que l'économie prend des dimensions politiques. Il n'est plus possible de déterminer « où finit l'économie et où commence l'État ». La description par Fischer de la manière dont les intérêts économiques réduisent et banalisent des choses telles que la nation, la famille, la paternité, l'amitié, l'amour et la terre est une lecture enrichissante et une clarification des thèmes de Marx. L'« économicisation » de l'État est liée à la domination de la bourgeoisie. Entre autres choses, la politique sera considérée comme une distraction par rapport à l'économie, et le parlement occupera le devant de la scène avec ses intrigues et ses querelles de partis. Tout cela a pour but de neutraliser la politique au sens propre du terme », ajoute Schmitt.

Fischer compare la société bourgeoise à la société féodale et constate que seule cette dernière était politique. Cela s'explique par le fait qu'il y avait des domaines au lieu de classes, que l'économie et les intérêts privés avaient des limites claires et qu'il existait une volonté et une autorité politiques. « Au Moyen-Âge, le peuple et l'État s'identifient », écrit Fischer, qui résume cette évolution par les mots suivants : “l'autorité de l'ensemble politique est remplacée par l'autorité des intérêts individuels”. Comme on le voit, Fischer, Schmitt, Niekisch et d'autres avaient accès à un appareil conceptuel concernant le politique qui complétait celui de Marx. Le reproche fait à la société bourgeoise n'est pas des moindres : elle est apolitique. « L'économie devient étatique, l'économie étatique, ce sont les deux faces d'un même processus : l'économicisation de la vie politico-sociale dans la phase finale de sa décomposition ».

Fischer a succinctement décrit des phénomènes modernes tels que le pouvoir du travail mort sur le travail vivant, l'objectivation et l'inversion des mots (voir avec le terme « valeur »). On retrouve le Der Arbeiter de Jünger dans les descriptions du progrès technologique et de la façon dont le « travailleur combiné » annule le bourgeois. Comparez par ailleurs le travaux de Debord et de Vaneigem avec la prise de conscience de Fischer que « le milieu dans lequel règne la mort est la monotonie ». La domination des morts est la domination des marchandises et de l'argent, l'une des idées les plus utiles de Marx, tant pour la droite que pour la gauche. Fischer décrit en détail « l'économicisation de la vie politique et sociale au stade final de sa décadence », la manière dont les acteurs économiques exploitent l'État, la manière dont l'État est lié aux conflits de classe, le dualisme entre l'intérêt privé et le droit, etc. Il considère ces processus comme des expressions de la décadence, comme des déviations de la relation correcte entre la politique et l'économie. Pendant la phase de décadence, l'économie envahit non seulement la politique, mais aussi l'art, la métaphysique, la famille, etc. Nous trouvons également ici une analyse intéressante de la relation entre la décadence et la bureaucratie. « La forme première de la totalité illusoire est la bureaucratie » selon Fischer, “la bureaucratie possède l'Etat, l'essence spirituelle de la société, c'est sa propriété privée” selon Marx. L'État moderne sert les intérêts économiques, son objectif est l'« anti-étatisme ».

Dans l'ensemble, il s'agit d'une lecture fascinante pour le lecteur avisé. Fischer aborde la relation entre Max Weber et le concept dialectique du capital de Karl Marx, il décrit le déclin progressif de l'ordre féodal et résume le « conservatisme » par les mots: « la phase finale du processus de décomposition doit être stabilisée ». Il est parfois susceptible de surprendre, par exemple dans la manière dont les deux fondateurs du marxisme considéraient l'État moderne. Fischer cite Engels sur « la maladie du crétinisme parlementaire » et Marx sur l'État moderne, en l'occurrence français, comme « un terrible parasite... vivant sur le dos de la société française ». Voici un complexe d'idées dans lequel le politique, les États et l'Empire s'opposent au totalitarisme bureaucratique et à une révolution managériale que Marx et Fischer n'auraient pu qu'imaginer. Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft est une lecture de Marx initiée par la droite, une critique sociale précieuse à bien des égards, et parfois aussi surprenante qu'enrichissante pour la droite comme pour la gauche.

Pour en savoir plus:

Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft

Hugo Fischer: Ernst Jünger’s Mentor – Tiana Berger – Junge Freiheit n°20 – 2000

En français: https://vouloir.eklablog.com/hugo-fischer-a48482356 (avec en plus : "Souvenir de Hugo Fischer", par Ernst Niekisch

Ex oriente ordo: Eine deutsche Philosophie zum Anbruch des planetarischen Zeitalters (anno 1933)

16:39 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : karl marx, hugo fischer, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 04 novembre 2024

Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger

Hugo Fischer: le maître caché d'Ernst Jünger

par Manuel Fernández Espinosa

Source: https://culturatransversal.wordpress.com/2016/01/12/hugo-...

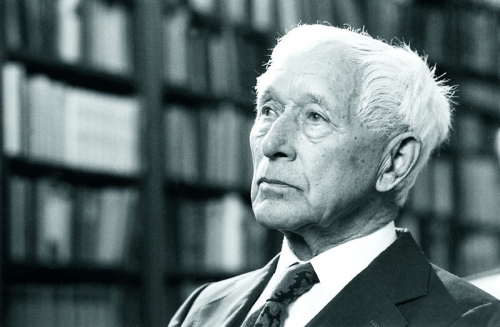

Le magister Nigromontanus

Lors de la préparation de l'excursus à l'« Élucidation de la tradition », consacré en deux parties (Partie I et Partie II [L'ouvrage complet peut être consulté dans Página Transversal]) à la réflexion sur la notion de « tradition » chez Ernst Jünger, nous avons été frappés par un sujet qui nous préoccupait depuis un certain temps: la figure de l'un des maîtres qui a le plus influencé la pensée d'Ernst Jünger et qui, dans la bibliographie espagnole sur Jünger, n'a pratiquement pas été abordée. Il s'agit d'Ernst Hugo Fischer.

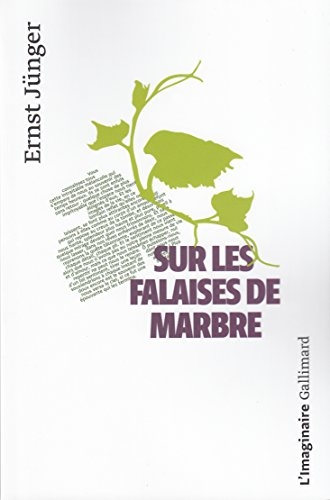

Jünger s'y réfère abondamment, mais de manière dispersée. Dans ses journaux, il le désigne presque toujours sous le pseudonyme de «Magister», bien qu'il le mentionne également par son prénom et son nom. Dans les romans « Sur les falaises de marbre » et « Héliopolis », il le désigne par le surnom de « Nigromontanus », dans « Visite à Godenholm », Jünger germanise « Nigromontanus », et on peut l'identifier au personnage de «Schwarzenberg» (Montenegro, comme on dirait en espagnol). Il y a autour de Hugo Fischer un halo de mystère que Jünger lui-même contribue à créer et qui plane sur toute l'œuvre de Jünger dans la figure du maître (bien que tous les personnages ne soient pas identifiables à lui en chair et en os) qui nous initie aux secrets d'une sagesse capable de vaincre le nihilisme.

Ernst Hugo Fischer est né à Halle an der Saale le 17 octobre 1897. La Première Guerre mondiale l'a rendu infirme et, après avoir obtenu son diplôme d'invalidité, il s'est consacré à partir de 1918 à des études consciencieuses et pluridisciplinaires à l'université de Leipzig, où Jünger le rencontrera des années plus tard. Les intérêts « scientifiques » de Fischer sont multiples: il étudie l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychologie et devient un orientaliste renommé. Il obtient son doctorat en 1921 avec une thèse intitulée « Das Prinzip der bei Gegensätzlichkeit Jakob Böhme » (Le principe d'opposition chez Jakob Böhme).

Il est curieux qu'Ernst Jünger, qui avait quelques années de plus que Fischer (Jünger est né en 1895 et Fischer en 1897), l'ait appelé « Maître » jusqu'à la fin de ses jours, mais il faut garder à l'esprit que Jünger est arrivé à l'université alors que Fischer avait quelques années d'avance sur lui. Lorsque Jünger arrive à Leipzig, Fischer est déjà l'un des polygraphes les plus importants d'Europe, mais toujours dans l'ombre, avec une discrétion proche du secret, étudiant et voyageant sans cesse et exerçant son magistère à la manière d'un maître occulte du type de ceux dont parlent les traditions orientales comme le taoïsme.

En 1921, il se rend en Inde, en 1923 en Espagne. De 1925 à 1938, il enseigne à la faculté de philosophie de l'université de Leipzig, où il est associé à Arnold Gehlen. Son nationalisme allemand est une constante dans sa vie et il est actif dans les cercles nationaux-révolutionnaires, y compris dans ceux animés par le national-bolchevique Ernst Niekisch, un ami de Jünger. Il émigre d'Allemagne en 1938, car les nazis le trouvent suspect pour ses analyses philosophiques du marxisme, exprimées dans « Karl Marx und sein Verhältnis zum Staat » (Karl Marx et son rapport à l'État) et « Lénine : Machiavel de l'Est », et il finit par s'installer en Norvège, où il devient directeur de l'Institut de recherche pour la sociologie et l'enseignement d'Oslo. Il s'installe ensuite en Angleterre. Il continue à voyager en Inde, où il donne notamment des cours à l'université de Varanasi, et retourne en Allemagne en 1956, où il occupe la chaire de philosophie de la civilisation à l'université de Munich. Il continue d'étudier, d'écrire et de publier, sans toutefois connaître un succès retentissant qui placerait sa figure philosophique au premier plan dans le monde. Son dernier livre est publié en 1971 sous le titre « Vernunft und Zivilisation » (Raison et civilisation) et il meurt le 11 mai 1975 à Ohlstadt (Bavière).

Sa pensée a évolué, mais il est toujours resté hypercritique à l'égard de la modernité et anticapitaliste, étant l'un des maîtres d'œuvre de la révolution conservatrice allemande et testant tous les moyens possibles de combattre ce qu'il considérait comme le mal absolu: la modernité et le capitalisme, afin d'instaurer un nouvel ordre. L'un de ceux qui ont le plus contribué à le faire connaître est, comme on l'a vu plus haut, Ernst Jünger.

Plus qu'une traque exhaustive des abondantes citations que Jünger consacre à Fischer tout au long de son œuvre, il convient de noter le caractère nettement métaphysique (on pourrait même dire mystique) qu'il a imprimé à la vision du monde de Jünger. Dans « Héliopolis », le protagoniste révèle que l'un des enseignements qu'il a reçus de son maître « Nigromontanus » était « que la nature intérieure de l'homme doit devenir visible à la surface, comme la fleur qui jaillit du germe ». Cette idée est répétée à la fin du roman : « Nous croyons que son intention [celle de Nigromontanus/Fischer] est de saturer la surface de profondeur, de sorte que les choses soient à la fois symboliques et réelles ».

Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.

Dans « Sur les falaises de marbre », il est question d'un mystérieux appareil que Nigromontanus aurait offert aux frères du roman: « Pour nous consoler, cependant, nous possédions le miroir de Nigromontanus, dont la contemplation (...) nous calmait toujours ». Ce miroir aurait eu la propriété de « concentrer les rayons du soleil sur un point où un grand feu se produisait immédiatement. Les choses qui, touchées par ce feu, s'enflammaient, entraient dans l'éternité d'une manière qui, selon Nigromontanus, ne pouvait être comparée même à la plus fine distillation. Nigromontanus avait appris cet art dans les couvents d'Extrême-Orient, où les trésors des défunts sont détruits par les flammes, afin qu'ils puissent entrer dans l'éternité en compagnie du défunt.

Etant donné que « Sur les falaises de marbre » est un roman que l'on pourrait bien qualifier de « réalisme magique », sans pour autant lui dénier son statut de « dystopie », on serait en droit de penser que plutôt qu'un artefact, le « miroir de Nigromontanus » serait quelque chose comme une possible technique de méditation inspirée des connaissances occultes de l'Extrême-Orient (je me demande, non sans prévenir que je risque de me tromper : s'agirait-il d'un mandala?).

Dans cette optique, il convient de rappeler les mots énigmatiques que Jünger écrit dans « Le cœur aventureux. Figures et caprices »: "Parmi les arcanes que m'a révélés Nigromontanus, il y a la certitude qu'il y a parmi nous une troupe choisie qui s'est retirée depuis longtemps des bibliothèques et de la poussière des sables pour se consacrer à son travail dans le monastère le plus intime et dans le Tibet le plus sombre. Il parlait d'hommes assis solitairement dans des chambres nocturnes, imperturbables comme des rochers, dans les cavités desquels scintille le courant qui, à l'extérieur, fait tourner toutes les roues des moulins et maintient en mouvement l'armée des machines ; mais l'énergie de ces hommes reste étrangère à toute fin et est rassemblée dans leur cœur qui, en tant que matrice chaude et vibrante de toute force et de tout pouvoir, est à jamais soustrait à toute lumière extérieure".

Quoi qu'il en soit, la relation entre Ernst Jünger et ce philosophe inconnu était très étroite, et Jünger fait même allusion à des voyages qu'ils ont effectués ensemble, par exemple en traversant le golfe de Gascogne sur le bateau « Iris ». Nous savons, grâce aux journaux de Jünger, que le philosophe Fischer s'est encore rendu à Majorque en 1968, mais nous aimerions connaître les lieux qu'il a visités lors de son voyage en Espagne en 1923 ou lors d'autres visites. Nous sommes convaincus qu'en Hugo Fischer, cet inconnu de la philosophie et de la culture espagnoles, nous avons affaire à un maître caché dont l'œuvre scientifique n'a pas encore, pour quelque raison que ce soit, été suffisamment diffusée.

BIBLIOGRAPHIE :

Jünger, Ernst, «Visite à Godenholm».

Jünger, Ernst, «Heliopolis».

Jünger, Ernst, Diarios: Radiaciones I y II, Pasados los Setenta I, II, III, IV, V.

Jünger, Ernst, «Sobre los acantilados de mármol».

Jünger, Ernst, «El corazón aventurero».

Liens intéressants:

Berger, Tiana, «Hugo Fischer: le maître-à-penser d’Ernst Jünger»

Gajek, Bernhard, «Magister-Nigromontan-Schwarzenberg: Ernst Jünger und Hugo Fischer». Revue de littérature comparée. 1997.

13:18 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hugo fischer, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 23 octobre 2015

HUGO FISCHER: EL MAESTRO OCULTO DE ERNST JÜNGER

HUGO FISCHER: EL MAESTRO OCULTO DE ERNST JÜNGER

Ex: http://movimientoraigambre.blogspot.com

Cuando estos días prepárabamos el excursus a la "Elucidación de la tradición", dedicado en dos entregas (I parte y II parte) a considerar la noción de "tradición" en Ernst Jünger, nos asaltó un tema que hace tiempo acariciábamos la idea de tratar: el de la figura de uno de los maestros que más influencia ejerció sobre el pensamiento de Ernst Jünger y que, en la bibliografía española sobre Jünger, apenas ha sido tratado. Me refiero a Ernst Hugo Fischer.

Cuando estos días prepárabamos el excursus a la "Elucidación de la tradición", dedicado en dos entregas (I parte y II parte) a considerar la noción de "tradición" en Ernst Jünger, nos asaltó un tema que hace tiempo acariciábamos la idea de tratar: el de la figura de uno de los maestros que más influencia ejerció sobre el pensamiento de Ernst Jünger y que, en la bibliografía española sobre Jünger, apenas ha sido tratado. Me refiero a Ernst Hugo Fischer.Habida cuenta de que "Sobre los acantilados de mármol" es una novela que bien mereciera calificarse como "realismo mágico", sin regatearle su condición de "distopía", haríamos bien en pensar que más que un artefacto, el "espejo de Nigromontanus" sería algo así como una posible técnica de meditación inspirada en los saberes ocultos del extremo oriente (me pregunto, no sin advertir que me aventuro a equivocarme: ¿sería un mandala?.) A tenor de ello merece la pena recordar las enigmáticas palabras que Jünger escribe en "El corazón aventurero. Figuras y caprichos": "Entre los arcanos que me reveló Nigromontanus figura la certeza de que entre nosotros hay una tropa selecta que desde hace mucho tiempo se ha retirado de las bibliotecas y del polvo de las arenas, para consagrarse a su trabajo en el más recóndito cenobio y en el más oscuro Tíbet. Él hablaba de hombres sentados solitariamente en estancias nocturnas, imperturbables como rocas, en cuyas cavidades centellea la corriente que afuera hacer girar toda rueda de molino y que mantiene en movimiento el ejército de las máquinas; pero la energía de estos hombres permanece extraña a todo fin y se recoge en sus corazones, que, como matriz caliente y vibrante de toda fuerza y poder, se sustrae para siempre a cualquier luz externa".

00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, hugo fischer, révolution conservatrice, allemagne, république de weimar, années 20, années 30, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook