« Les hommes du XVIIIe siècle ne connaissaient guère cette espèce de passion du bien-être qui est comme la mère de la servitude, passion molle, et pourtant tenace et inaltérable (…) Dans les hautes classes, on s’occupait bien plus à orner sa vie qu’à la rendre commode, à s’illustrer qu’à s’enrichir. Dans les moyennes mêmes, on ne se laissait jamais absorber tout entier dans la recherche du bien-être ; souvent on en abandonnait la poursuite pour courir après des jouissances plus délicates et plus hautes ; partout on plaçait, en dehors de l’argent, quelque autre bien ». Un doux relent de nostalgie parsème les élégantes pages de L’Ancien Régime et la Révolution. Tocqueville révèle bien plus qu’une simple mutation institutionnelle ou idéologique ; sa plume égraine, ici et là, les contours d’une nouvelle sensibilité. L’identité malheureuse guette souvent l’intellectuel rompu à une lecture affûtée du réel – tout effort critique consistant à s’extraire du ici et maintenant pour lui donner forme, le livrer à une interprétation et ainsi, en quelque sorte, se l’approprier en le sublimant -, d’autant plus lorsque celui-ci sent amèrement la fin d’un monde que le renouveau n’égalera jamais. N’y a-t-il pas mouvement plus salvateur, plus libérateur, que la peinture du hic et nunc sous les couleurs de la médiocrité ? N’y a-t-il pas plus beau geste qu’une plume s’appliquant, à l’instar d’un pinceau, à flétrir l’innocente putréfaction des âmes ? Et d’aucuns seraient peut-être surpris d’apprendre que les couleurs de la médiocrité ne sont pas ternes. Au contraire, il faut bien d’avantage rendre un triste hommage au jaune poussin de mines boursouflées par la suffisance d’une réjouissance joviale et primesautière ; au rouge d’une vie foisonnante mais sans formes portée par un hédonisme de circonstance. Force jaune et force rouge rayonnent d’un enthousiasme cadavérique. Il est vrai qu’ils seront sauvés par l’amour mais, en attendant, décortiquons deux manifestations ou deux figures de notre moderne médiocrité dans laquelle force jaune et force rouge se diluent : l’homme-masse et Festivus festivus.

L’homme médiocre, écrivait Ernest Hello, incarne l’entre-deux, le milieu (entre l’imbécile et le génie) sans le savoir et sans le vouloir : « Il l’est (médiocre) par nature, et non par opinion ; par caractère, et non par accident. Qu’il soit violent, emporté, extrême ; qu’il s’éloigne autant que possible des opinions du juste-milieu, il sera médiocre ». Il s’agit bien d’un état d’esprit. Un médiocre peut tout à fait, par exemple, posséder certaines vertus mais il ne verra pas avec acuité en quoi ces vertus pourraient faire de lui un homme de bien. Une fois niché dans une vie confortable plus rien ne l’ébranle ; peu exigeant avec lui même, il ne désire que son bien-être et se repaît d’un contentement paresseux. L’homme-masse que décrit brillamment Ortega Y Gasset s’inscrit dans cette tendance et roule sur le sombre triomphe des masses ou de l’hyper-démocratie. L’homme-masse est celui qui, comme son nom l’indique, appartient à la masse, c’est-à-dire à l’homme moyen, par opposition à l’élite toujours minoritaire. Deux critères permettent de définir un individu solidaire de la masse : il faut non seulement que « la valeur qu’il s’attribue – bonne ou mauvaise – ne repose pas sur une estimation justifiée de qualités spéciales » mais encore qu’il n’éprouve aucune angoisse à se sentir profondément identique aux autres. L’homme qui s’interroge et se demande « si il ne possède pas quelque talent dans tel ou tel domaine et constate, en fin de compte, qu’il ne possède aucune qualité saillante » se sentira peut-être médiocre « mais il ne se sentira pas « Masse » ». L’homme d’élite, quant à lui, n’a rien du misérable prétentieux mais, au contraire, tout d’une nature éminente ; il se veut généralement « plus exigeant pour lui que pour les autres, même lorsqu’il ne parvient pas à réaliser ses aspirations supérieures ». Nous avons donc deux classes d’individus : « ceux qui exigent beaucoup d’eux-même et accumulent volontairement devoirs sur difficultés, et ceux qui, non seulement n’exigent rien de spécial d’eux-même, mais pour lesquels la vie n’étant à chaque instant que ce qu’elle est déjà, ne s’efforcent à aucune perfection et se laissent entraîner comme des bouées à la dérive ».

L’homme médiocre, écrivait Ernest Hello, incarne l’entre-deux, le milieu (entre l’imbécile et le génie) sans le savoir et sans le vouloir : « Il l’est (médiocre) par nature, et non par opinion ; par caractère, et non par accident. Qu’il soit violent, emporté, extrême ; qu’il s’éloigne autant que possible des opinions du juste-milieu, il sera médiocre ». Il s’agit bien d’un état d’esprit. Un médiocre peut tout à fait, par exemple, posséder certaines vertus mais il ne verra pas avec acuité en quoi ces vertus pourraient faire de lui un homme de bien. Une fois niché dans une vie confortable plus rien ne l’ébranle ; peu exigeant avec lui même, il ne désire que son bien-être et se repaît d’un contentement paresseux. L’homme-masse que décrit brillamment Ortega Y Gasset s’inscrit dans cette tendance et roule sur le sombre triomphe des masses ou de l’hyper-démocratie. L’homme-masse est celui qui, comme son nom l’indique, appartient à la masse, c’est-à-dire à l’homme moyen, par opposition à l’élite toujours minoritaire. Deux critères permettent de définir un individu solidaire de la masse : il faut non seulement que « la valeur qu’il s’attribue – bonne ou mauvaise – ne repose pas sur une estimation justifiée de qualités spéciales » mais encore qu’il n’éprouve aucune angoisse à se sentir profondément identique aux autres. L’homme qui s’interroge et se demande « si il ne possède pas quelque talent dans tel ou tel domaine et constate, en fin de compte, qu’il ne possède aucune qualité saillante » se sentira peut-être médiocre « mais il ne se sentira pas « Masse » ». L’homme d’élite, quant à lui, n’a rien du misérable prétentieux mais, au contraire, tout d’une nature éminente ; il se veut généralement « plus exigeant pour lui que pour les autres, même lorsqu’il ne parvient pas à réaliser ses aspirations supérieures ». Nous avons donc deux classes d’individus : « ceux qui exigent beaucoup d’eux-même et accumulent volontairement devoirs sur difficultés, et ceux qui, non seulement n’exigent rien de spécial d’eux-même, mais pour lesquels la vie n’étant à chaque instant que ce qu’elle est déjà, ne s’efforcent à aucune perfection et se laissent entraîner comme des bouées à la dérive ».

L’homme-masse ne possède aucun goût pour la culture. En effet, cette noble tâche demande un effort constant, le sens du sacerdoce : la culture dissimule toujours un éloge de la formation. Comment notre homme pourrait-il sérieusement s’élever – autrement dit se rendre inégal à lui-même – alors que résonne de sa bouche complaisante les mots suivants : « tout est bon ce qui est en moi : opinions, appétits, préférences ou goût ». Que peut bien signifier une culture sans recherche de vérité, sans normes de référence, sans autorité ? A dire vrai, elle est tout simplement inconcevable « là où n’existe pas le respect de certaines bases intellectuelles auxquelles on se réfère dans la dispute » ; ou encore « là où les polémiques sur l’esthétique ne reconnaissent pas la nécessité de justifier l’œuvre d’art ». Est-ce que l’homme-masse entend qu’une culture sans dispute fonderait comme neige au soleil ? Assurément non, et il le fait savoir lorsqu’il s’époumone à rappeler benoîtement que de toute façon, eh bien, chacun ses goûts ! Chacun ses opinions ! Mais que recherche-t-il mise à part la légèreté de l’agrément et les fausses joies du plaisir ? Quel cas fait-il de la magnanimité ? A-t-il perdu tout rapport avec cette noblesse d’âme esthétisante promue par un double attachement à la distinction et au devoir – à savoir le sens des honneurs et l’obligation d’une vie vouée à l’effort, « toujours préoccupée à se dépasser elle-même, à hausser ce qu’elle est déjà vers ce qu’elle se propose comme devoir et comme exigence » ? Il est vrai que l’homme d’élite n’a pas oublié l’héritage légué par ses pairs : la vénération constitue peut-être le plus beau témoignage d’une âme fièrement soumise.

A ces questions nous devons répondre par l’affirmative mais sous un angle spécifique. Il est évident que la distinction entre esprit vulgaire et esprit noble n’appartient nullement de manière exclusive à notre époque et qu’il serait idiot de reprocher à l’individu moyen de ne pas intégrer les rangs de la classe supérieure. Précisément, on ne lui reproche pas son caractère médian mais un certain type de médiocrité qui en découle. La particularité de l’homme-masse – et ce qui constitue le grief moteur – réside dans son émancipation. Nous avons, en effet, « une masse plus forte que celle d’aucune autre époque » (la quantité de connaissance dont elle jouit est inédite dans l’histoire) et pourtant, contrairement à une masse traditionnelle, elle semble « hermétiquement fermée sur elle-même, incapable de prendre garde à rien ni à personne, et croyant se suffire à elle-même – en un mot indocile ». Cette indocilité marque une funeste rupture avec l’ordre ancien : la masse actuelle s’évertue à élaguer tout ce qui dépasse sa pauvre tête ; en somme, il n’y a plus d’élite, plus d’aristocratie – en ce sens, notre homme-masse marche sur les décombres des minorités supérieures – puisqu’une « aristocratie dans sa vigueur ne mène pas seulement les affaires ; elle dirige encore les opinions, donne le ton aux écrivains et l’autorité aux idées » (Tocqueville). La vigueur d’une élite aristocratique comme balayée par la révolte intempestive d’une classe moyenne sans pudeur, complaisamment satisfaite d’elle-même et résolue à gouverner. La gloire du vulgaire se conjugue avec la crise ou la reddition des élites et, par ailleurs, ce que Christopher Lasch nomme la révolte des élites n’est pas autre chose que la corruption des anciennes minorités d’exception par l’esprit médiocre des masses mais dans un rapport inversé : la corruption des masses – celles-ci conservant encore une certaine sagesse – par la médiocrité d’une élite décadente (en ce sens Christopher Lasch prend le contre-pied du philosophe espagnol tout en conservant, sur le fond, le même diagnostic). Et comment pourrait gouverner décemment celui qui a fait table rase du passé ? Celui pour qui le mot décadence ne peut plus rien signifier de tangible ? « L’européen est seul, sans mort vivant à son côté ; comme Pierre Schlemihl, il a perdu son ombre. C’est ce qui arrive toujours à midi ». Midi, le temps d’un nouveau départ. Amnésique de sa matinée mais convaincu qu’il fera mieux dans l’après-midi : voici l’édifiante confusion de l’homme-masse indexée sur la mamelle juteuse du progressisme. Ortega y Gasset résume, encore une fois avec brio, la situation : « on peut, nous dit-il, facilement formuler ce que notre époque pense d’elle-même : elle croit valoir plus que toutes les autres tout en se croyant un début et sans être sûre de ne pas être une agonie ».

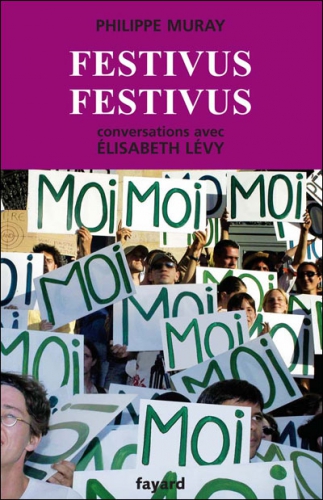

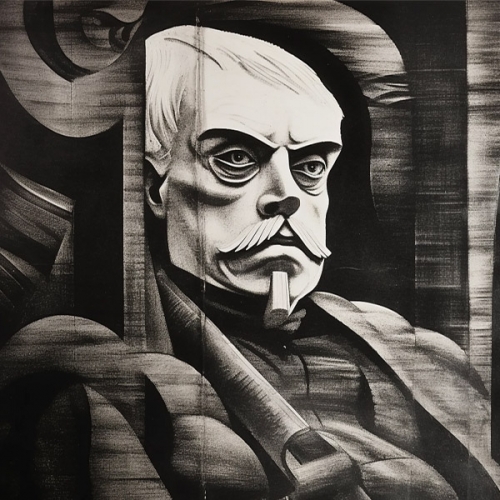

Philippe Muray ne s’y est pas trompé dans le portrait qu’il consacre à l’Homo festivus festivus. Vecteur de médiocrité festive ou figure allégorique de la post-histoire, Festivus festivus transfigure l’homme moyen en égérie du ridicule. Festivus festivus incarne le digne descendant de son prédécesseur Festivus ; on le rencontre au détour d’une rue comme dans les locaux de la mairie de Paris. De la même façon que l’Homo sapiens sapiens sait qu’il sait, Festivus festivus « festive qu’il festive ». Certes, Festivus festoyait déjà dans sa lutte contre l’ordre établi – et contre le Mal tout entier – qu’il devait définitivement écarter pour promouvoir son droit à la fête. Le soixante-huitard a accouché de Festivus festivus et lui a légué en héritage les clefs de l’après-histoire (de l’île aux enfants), et les vêtements bigarrés de l’ « après-dernier homme ». Après la fin de l’homme historique il n’y a plus que célébration : célébration de la célébration.

Philippe Muray ne s’y est pas trompé dans le portrait qu’il consacre à l’Homo festivus festivus. Vecteur de médiocrité festive ou figure allégorique de la post-histoire, Festivus festivus transfigure l’homme moyen en égérie du ridicule. Festivus festivus incarne le digne descendant de son prédécesseur Festivus ; on le rencontre au détour d’une rue comme dans les locaux de la mairie de Paris. De la même façon que l’Homo sapiens sapiens sait qu’il sait, Festivus festivus « festive qu’il festive ». Certes, Festivus festoyait déjà dans sa lutte contre l’ordre établi – et contre le Mal tout entier – qu’il devait définitivement écarter pour promouvoir son droit à la fête. Le soixante-huitard a accouché de Festivus festivus et lui a légué en héritage les clefs de l’après-histoire (de l’île aux enfants), et les vêtements bigarrés de l’ « après-dernier homme ». Après la fin de l’homme historique il n’y a plus que célébration : célébration de la célébration.

Qu’est-ce exactement que cette (dé)culture-festive ? Ses manifestations sont nombreuses et Muray s’amuse en les épinglant. Disons simplement qu’il s’agit, bien sûr, d’un produit de substitution à la Culture : une culture-festive traduit avant tout un renouvellement de la Culture par la festivité ; un développement de la fête et des spectacles (par exemple la déclaration d’un nommé Christophe Girard, responsable de la Culture (sic) à Paris : « Je me suis donné pour objectif de redonner un caractère festif à la capital » – bravo Christophe !). Comment ne pas en restituer la profonde misère artistique ? Ce que fait notre auteur lorsqu’il relève avec ironie « les plus belles énormités » d’un programme festif organisé par la mairie de Paris : « l’ « irrévérencieuse » Sophie Calle qui reçoit des visiteurs au sommet de la tour Eiffel et leur demande de lui raconter une histoire, est présentée ainsi : « Elle déjoue les interdits, accomplit des fantasmes. Scandaleuse et engagée, elle se perd et s’abîme, prend tous les risques pendant que son défi résonne en sourdine » ». Et Muray d’ajouter entre parenthèses à la fin de sa citation : « qu’est-ce que ça veut dire ? ». Mais que fait cette Sophie Calle ? Quel réel représente-t-elle avec son « art insolent » ? Eh bien, précisément, toute la vacuité de la post-histoire – lieu où les mots flottent dans l’alter-monde d’une subjectivité envahissante ; où le Moi narcissique devient la référence ultime de toute création. L’art n’a de sens chez Muray qu’en réponse à la question « que se passe-t-il ? » d’où son attrait pour la forme littéraire – seule capable d’y répondre consciencieusement – et son mépris affiché pour la néo-littérature contemporaine sujette à la diversion, c’est-à-dire à une manière de raconter des histoires ne contenant plus « une étude critique, ou plus exactement une psychologie de la nouvelle vie quotidienne ». Il est assez clair sur ce point : « j’appelle étrangère à la littérature toute personne qui ne sait pas que l’homme, dans les nouvelles conditions d’existences, est un plagiat pour l’homme ». Festivus festivus ou l’après-dernier homme n’est rien d’autre qu’un vulgaire plagiat. Autrement dit, et c’est un élément crucial, il ne peut plus y avoir d’art sans une réaction radicale, sans un rejet de l’homme sous sa physionomie actuelle. Pourquoi ? Parce que l’art évoque l’homme et non pas son plagiat et qu’il lui faut donc, pour sauver sa peau, désigner l’imposteur, le démasquer et le liquider comme il a liquidé le réel en liquidant l’histoire.

Que veut dire liquider l’histoire ? Que signifie au juste cette « fin de l’histoire » Murayienne ? Elle est une manifestation de l’hyper-démocratie comme, pourrait-on dire, l’hyper-démocratie et une manifestation de la fin de l’histoire ou post-histoire. Son essence réside étrangement dans un fétichisme du Bien, un remplacement du « Bien-et-Mal » par le Bien seul, l’arrêt de la dialectique, l’extermination désespérante du conflit. D’abord Festivus festivus sort de l’histoire par le peu d’intérêt qu’il semble accorder au savoir historique, à l’autorité du passé (on retrouve ici un trait saillant de l’homme-masse). Il a oublié ses racines judéo-chrétiennes et à consommé joyeusement son divorce avec le péché originel (il renonce ainsi à toute compromission avec le mal) et le salut (ce qui signifie la fin du mouvement dialectique ou encore le salut transposé ici bas, ici et maintenant). Dans ce monde sans histoire la figure de l’enfant ressurgit et produit ces « faces hilares, ces regards inhabités, ces cerveaux en forme de tous noirs, ces propos dévastés d’où tout soupçon de pensée critique s’est en allé, cette flexibilité à toute épreuve, et cette odieuse nouvelle innocence qui les entoure comme une aura » : une nouvelle innocence est née, non pas celle de la douce naïveté, « mais bien cette infernale illusion infantile de toute puissance ». Ainsi, « à partir de ce moment, ce qu’il y a encore de plus réel c’est le présent, l’éternel présent, et cet éternel présent, personne ne l’incarnera jamais mieux que l’enfant » ; si il y a encore du conflit ce n’est plus que pour imposer « la fin de tous les conflits ». Les soubresauts de l’égalitarisme forcené – cette recherche maniaque des discriminations à éradiquer – alimentent « un feuilleton à rebondissements infini que les imbéciles prendront pour la preuve que l’Histoire continue alors qu’il ne s’agit jamais que d’un énième épisode de notre grand film transhistorique sur écran mondial : La mort vit une vie humaine ! ». Voilà la raison pour laquelle Philippe Muray attachait autant d’importance à la véritable littérature : « si les livres, et de manière plus particulière les romans, servent à quelque chose, c’est à rendre la possibilité du Mal envisageable ».

« Faire de l’art avec le Mal, c’est le grand art, le seul. »

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Toujours suivant René Girard, on peut observer que simultanément à la chasse aux néo-coupables et à la transformation des victimes en néo-dieux, nous réinventons à tour de bras d’autres boucs émissaires, mais cette fois « dans l’Histoire », c’est-à-dire dans le passé, c’est-à-dire dans ce qui a précédé cette disparition de la réalité (et de l’Histoire) à laquelle nous participons quotidiennement de

« Toujours suivant René Girard, on peut observer que simultanément à la chasse aux néo-coupables et à la transformation des victimes en néo-dieux, nous réinventons à tour de bras d’autres boucs émissaires, mais cette fois « dans l’Histoire », c’est-à-dire dans le passé, c’est-à-dire dans ce qui a précédé cette disparition de la réalité (et de l’Histoire) à laquelle nous participons quotidiennement de

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. »

« Ce monde est dérisoire, mais il a mis fin à la possibilité de dire à quel point il est dérisoire ; du moins s’y efforce-t-il, et de bons apôtres se demandent aujourd’hui si l’humour n’a pas tout simplement fait son temps, si on a encore besoin de lui, etc. Ce qui n’est d’ailleurs pas si bête, car le rire, le rire en tant qu’art, n’a en Europe que quelques siècles d’existence derrière lui (il commence avec Rabelais), et il est fort possible que le conformisme tout à fait neuf mais d’une puissance inégalée qui lui mène la guerre (tout en semblant le favoriser sous les diverses formes bidons du fun, du déjanté, etc.) ait en fin de compte raison de lui. En attendant, mon objet étant les civilisations occidentales, et particulièrement la française, qui me semble exemplaire par son marasme extrême, par les contradictions qui l’écrasent, et en même temps par cette bonne volonté qu’elle manifeste, cette bonne volonté typiquement et globalement provinciale de s’enfoncer encore plus vite et plus irrémédiablement que les autres dans le suicide moderne, je crois que le rire peut lui apporter un éclairage fracassant. » « Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. »

« Festivus festivus, qui vient après Homo festivus comme Sapiens sapiens succède à Homo sapiens, est l’individu qui festive qu’il festive : c’est le moderne de la nouvelle génération, dont la métamorphose est presque totalement achevée, qui a presque tout oublié du passé (de toute façon criminel à ses yeux) de l’humanité, qui est déjà pour ainsi dire génétiquement modifié sans même besoin de faire appel à des bricolages techniques comme on nous en promet, qui est tellement poli, épuré jusqu’à l’os, qu’il en est translucide, déjà clone de lui-même sans avoir besoin de clonage, nettoyé sous toutes les coutures, débarrassé de toute extériorité comme de toute transcendance, jumeau de lui-même jusque dans son nom. » « Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. »

« Dans le nouveau monde, on ne retrouve plus trace du Mal qu’à travers l’interminable procès qui lui est intenté, à la fois en tant que Mal historique (le passé est un chapelet de crimes qu’il convient de ré-instruire sans cesse pour se faire mousser sans risque) et en tant que Mal actuel postiche. » « …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

« …pour en revenir à cette solitude sexuelle d’Homo festivus, qui contient tous les autres traits que vous énumérez, elle ne peut être comprise que comme l’aboutissement de la prétendue libération sexuelle d’il y a trente ans, laquelle n’a servi qu’à faire monter en puissance le pouvoir féminin et à révéler ce que personne au fond n’ignorait (notamment grâce aux romans du passé), à savoir que les femmes ne voulaient pas du sexuel, n’en avaient jamais voulu, mais qu’elles en voulaient dès lors que le sexuel devenait objet d’exhibition, donc de social, donc d’anti-sexuel. »

À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions

À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions