In 1945, a remarkable book was published under the title On Power: The Natural History of its Growth[i] which at the time appears to have been well-received. The author, Bertrand de Jouvenel, would go on to become a founding member of the Mount Pelerin society two years later. Since then, it has not fared well, which is surprising when considering the depth and insight of the book.

The political theory of Jouvenel presented in On Power is one which provides an interpretation of human society and the role of power (especially the dominant centralizing power which is termed “Power”) as following certain imperatives dependent on the relative position of the actors in question. This conception of power is one which recognizes both the social nature of power as well as the expansionary nature of power. As Jouvenel writes:

The duality is irreducible. And it is through the interplay of these two antithetical principles that the tendency of Power is towards occupying an ever larger place in society; the various conjunctures of events beckon it on at the same time that its appetite is driving it to fresh pastures. Thus there ensues a growth of Power to which there is no limit, a growth which is fostered by more and more altruistic externals, though the motive-spring is still as always the wish to dominate.[ii]

It is at this point that we can both thank Jouvenel for the model he provides and also reject his attempts to adapt this system of insights to a defense of mixed governance in book VI.[iii] While it is necessary to acknowledge the debt from Jouvenel, it is also just as important to explain exactly how and where further developments from Jouvenel depart from him in a manner which retains the coherence of his breakthrough while rejecting his adherence to a classical liberalism that in essence is a cultural artefact of the very same power conflict he uncovered.

It is at this point that we can both thank Jouvenel for the model he provides and also reject his attempts to adapt this system of insights to a defense of mixed governance in book VI.[iii] While it is necessary to acknowledge the debt from Jouvenel, it is also just as important to explain exactly how and where further developments from Jouvenel depart from him in a manner which retains the coherence of his breakthrough while rejecting his adherence to a classical liberalism that in essence is a cultural artefact of the very same power conflict he uncovered.

The model, which we can adopt without the confusion provided by Jouvenel’s political affiliation, is one that shows that Power acts both for its own expansion and security, and also as a social process for the benefit of those who come under the purview of Power. With this rough basis, we can begin to view the development of governance in a more sophisticated manner and view a process which has been concealed by modern liberal theory; concealed by precisely those elements of modernity which demand that we view humans as self-interested agents working for primarily selfish means.

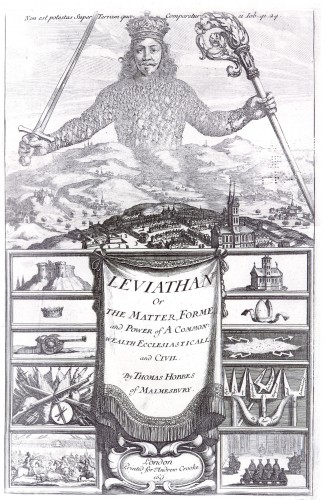

One only has to review the works of the liberal tradition, such as those of Thomas Hobbes, David Hume, or Adam Smith to see that the human agent in the modern liberal tradition is one which operates on an individual basis within a moral framework that takes the human agent as an anti-social entity. It is no surprise, then, that all liberal theory takes governance as at best a necessary evil to be maintained to avoid all out conflict (Hobbes) or as something to be rejected entirely as an immoral entity (various anarchisms). All aspects of modernity are tied together by these very same shared ethical assumptions to which all their theories must accord. If, contrary to the modern liberal tradition, the human agent is not an anti-social agent acting from individually determined self-interest, but is instead a social one, then we should see the actions of the human agent being in accordance not only with the individual’s circumstance based interest, but also with the perceived interest of the society within which the individual resides. This would hold just as much for subjects as it would for rulers. The tyrannical ruler of the modern liberal mind, randomly acting out of cruelty because they are unrestrained by checks and balances, would then prove to be a fiction.

The extended model that can be derived from Jouvenel is both exceptionally simple, yet of devastating importance. It is simply that in any given political configuration if there are multiple centers of power, then conflict will occur as the centers of power seek to both secure their position and pursue expansion, which will be done with the ostensible purpose of the good of society in mind. The dominant power center will become the central Power. This dominant Power will enlarge its remit and power not by direct physical conflict (which would in effect spell outright civil war), but through means presented (and seen by both the actors in power and those who benefit) as being beneficial to society overall.

The example of the expansion of the remit of the monarchs of Europe and its transformation into the modern state is presented by Jouvenel to demonstrate this model, and the picture painted is stark and repeatedly supported by historical record. As Jouvenel makes plainly clear, “It is true, no doubt, that Power could not make this progress but for the very real services which it renders and under cover of the hopes aroused by its displays of the altruistic side of its nature.”[iv]

For example:

To raise contributions, Power must invoke the public interest. It was in this way that the Hundred Years’ War, by multiplying the occasions on which the monarchy was forced to request the cooperation of the people, accustomed them in the end, after a long succession of occasional levies, to a permanent tax, and outcome which outlived the reasons for it. It was in this way, too, that the Revolutionary Wars provided the justification for conscriptions, even though the files of 1789 disclosed a unanimous hostility to its feeble beginning under the monarchy. Conscription achieved fixation. And so it is that times of danger, when Power takes action for the general safety, are worth much to it in accretion to its armoury, and these, when the crisis has passed, it keeps.[v]

Of course, it is not only in times of public danger when Power proceeds under the name of public interest. The direction of the monarch’s competition was not only towards external power centers to which overt war was socially permissible, but also internal competitors in the form of barons and lords to whom overt war was not permissible (generally). To them, a process which can best be described as a coalition of the high and low in society was in action. As Jouvenel notes regarding Power:

The growth of its authority strikes private individuals as being not so much a continual encroachment on their liberty, as an attempt to put down various petty tyrannies to which they have been subject. It looks as though the advance of the state is a means to the advance of the individual.[vi]

Jouvenel further elaborates on this with the following: “the monarchy, through its lawyers, comes between the barons and their subjects; the purpose is to compel the former to limit themselves to the dues which are customary and to abstain from arbitrary taxation.”[vii]

Jouvenel further elaborates on this with the following: “the monarchy, through its lawyers, comes between the barons and their subjects; the purpose is to compel the former to limit themselves to the dues which are customary and to abstain from arbitrary taxation.”[vii]

The monarchy, then, engaged in this alliance with the common people due to the imperatives its relatively weak position foisted on it, and also as a means to ostensibly better govern. Monarchy was anything but a despotism which modern liberal propaganda post-enlightenment has presented it as, but rather a political structure under restraints which were genuine–a reality that we are blind to due to the shared assumptions provided by modernity, namely that we have passed from a period of darkness into the enlightenment of liberal governance. These assumptions were perpetuated by Power’s expansion.

It is here that we can move past Jouvenel and reflect further on the issue of personal liberty by refusing to be engaged in advocacy of classical liberalism, and by being aware of these assumptions of self-interest. We can then use his observation of this high-low alliance to make some startling assertions I believe are implicit in his work. The bases of these observations are provided by the following passage:

If the natural tendency of Power is to grow, and if it can extend its authority and increase its resources only at the expense of the notables, it follows that its ally for all times is the common people. The passion for absolutism is, inevitably, in conspiracy with the passion for equality.

History is one continuous proof of this; sometimes, however, as if to clarify this secular process, she concentrates it into a one-act play, such as that of the Doge Marino Falieri. So independent of the Doge were the Venetian nobility that Michel Steno could insult the Doge’s wife and escape punishment which was so derisory as to double the insult. Indeed, so far above the people’s heads was this nobility that Bertuccio Ixarello, a plebeian, was unable, in spite of his naval exploits, to obtain satisfaction for a box on the ear given by Giovanni Dandalo. According to the accepted story, Bertuccio came to the Doge and showed him the wound in his cheek from the patrician’s ring; shaming the Doge out of his inactivity, he said to him: “Let us join forces to destroy this aristocratic authority which thus perpetuates the abasement of my people and limits so narrowly your power.” The annihilation of the nobility would give to each what he wanted—to the common people equality, to Power absolutism. The attempt of Marino Falieri failed and he was put to death.

A like fate befell Jan van Barneveldt, whose case was the exact converse. In the history of the Netherlands we come across this same conflict between a prince wishing to increase his authority, in this case the Stadtholder of the House of Orange, and social authorities standing in his way, in this case the rich merchants and ship owners of Holland. William, commander-in-chief throughout thirty difficult and glorious years, was nearing the crown and had already refused it once, as did Caesar and Cromwell, when he was struck down by the hand of the assassin. Prince Maurice inherited his father’s prestige, added to it by victories of his own, and seemed about to reach the goal, when Barneveldt, having organised secretly a patrician opposition, put an end to Maurice’s ambitions by putting an end , through the conclusion of peace, to victories which were proving dangerous to the Republic. What did Maurice do then? He allied himself with the most ignorant of the preachers, who were, through fierce intolerance, the aptest to excite the passions of the lower orders: thanks to their efforts, he unleashed the mob at Barneveldt and cut off his head. This intervention by the common people enabled Maurice to execute the leader of the opposition to his own increasing power. That he did not gain the authority he sought was not due to any mistake in his choice of means, as was shown when one of his successors, William III, made himself at last master of the country by means of a popular rising, in which Jean de Witt, the Barneveldt of this period, had his throat cut.[viii]

It is a position without controversy to trace the origins of liberalism, classical liberalism, and modernity in general to Protestantism and the Reformation. If what Jouvenel outlines in the above passage and in the rest of On Power is correct, then it seems quite evident that the origins of Protestantism and its success is a result of these very same conflicts between these various power centers—something Jouvenel points to with his reference to equality being the ally of Power. It would seem that really equality and liberty are both in conspiracy with Power, for just what was the subsequent intellectual descendant of these “most ignorant preachers” but the liberal tradition proper? So, we have a conundrum. Jouvenel is writing in defense of a liberal political position which he is clearly demonstrating was propagated and favored by power actors in conflict with other power actors. The question we can ask ourselves at this juncture is: how does this accord with the accepted narrative of the development of liberalism? Because the radical implications presented by Jouvenel’s model are that this entire political and social paradigm was favored and propelled forward not by reasoned discourse and collective enlightenment, but in actuality as a result of its suitability and beneficial character in relation to the expansion of Power.

In asking such a question, the focus of our attention must therefore shift from popular considerations of liberalism as a rational discourse conducted over many centuries to which the assent of reasonable and rational agents was won, to instead a consideration of it as being the result of institutional actions. In effect, we go from the Whig theory of history, Progress etc. to one which identifies modernity as the cultural result of institutional conflict.

In asking such a question, the focus of our attention must therefore shift from popular considerations of liberalism as a rational discourse conducted over many centuries to which the assent of reasonable and rational agents was won, to instead a consideration of it as being the result of institutional actions. In effect, we go from the Whig theory of history, Progress etc. to one which identifies modernity as the cultural result of institutional conflict.

Luckily, a great deal of work on this new interpretation of the historical development of liberalism has actually already been done, but the authors in question, like Jouvenel, have not fully understood the implications of their observations. Some of the more striking recent examples have included William T Cavanaugh’s The Myth of Religious Violence[ix] and Larry Siedentop’s Inventing the Individual[x] which both deal with the events leading up to the development of modern liberalism and beyond. Cavanaugh in particular is quite forceful in drawing the reader’s attention to the manner in which institutional conflict preceded the development of liberalism and the Reformation and Jouvenel beckons us to go deeper into this.

Citing the examples of Baruch Spinoza,Thomas Hobbes, and John Locke,[xi] who presented religious division as the cause of the conflicts of the Thirty Years War that led to liberalism, Cavanaugh notes that this narrative is without historical basis. More modern liberal thinkers have subsequently traced the birth of liberalism to the so-called religious conflicts of this period, with Cavanaugh citing Quintin Skinner, Jeffrey Stout, Judith Shklar and John Rawls as exemplifying it.[xii] The problem, as Cavanaugh takes pains to point out, is that the institutional changes which were supposed to have been ushered in as a result of the religious conflicts actually presaged them and caused them. To make matters worse, there is no clear division line between the denominations in the conflict. To bolster his argument, he provides ample examples of conflict occurring between states with the same denominations, as well as collaboration between differing denominations (including Catholic and Protestant states). The most trenchant observation is provided by the example of the conflict between Charles V and the Papacy:

As Richard Dunn points out, “Charles V’s soldiers sacked Rome, not Wittenberg, in 1527, and when the papacy belatedly sponsored a reform program, both the Habsburgs and the Valois refused to endorse much of it, rejecting especially those Trentine decrees which encroached on their sovereign authority.” The wars of the 1520s were part of the ongoing struggle between the pope and the emperor for control over Italy and over the church in German territories.[xiii]

Cavanaugh even manages to find a wonderful quote from Pope Julius III complaining of Henry II of France’s actions: “in the end, you are more than Pope in your kingdoms…I know no reason why you should wish to become schismatic.”[xiv] Clearly, those in positions of power had no problem seeing schism as a power play.

As such, we can see clearly the role of Jouvenel’s mechanism of power employing dissenting sects in the process of power expansion. The employment of schismatic sects and the promotion of what Jouvenel called “the most ignorant of the preachers”[xv] becomes an obvious means of extending the power of the power centers in question. This observation is supported by the thesis presented by Cavanaugh that the Reformation failed in those states that were advanced in the state’s absorption of ecclesiastical power:

It is unarguably the case that the reinforcement of ecclesiastical difference in early modern Europe was largely a project of state-building elites. As G. R. Elton bluntly puts it, “The Reformation maintained itself wherever the lay power (prince or magistrates) favoured it; it could not survive wherever the authorities decided to suppress it.”[xvi]

In contrast:

Where the Reformation succeeded was in England, Scandinavia, and many German principalities, where breaking with the Catholic Church meant that the church could be used to augment the power of the civil authorities. To cite one example, King Gustav Vasa welcomed the Reformation to Sweden in 1524 by transferring the receipt of tithes from the church to the Crown. Three years later, he appropriated the entire property of the church. As William Maltby notes, accepting Lutheranism both gave princes an ideological basis for resisting the centralizing efforts of the emperor and gave them the chance to extract considerable wealth from confiscated church properties.[xvii]

As for Larry Siedentop, his work on the history of the individual constantly gropes at outlining the mechanism Jouvenel provides, which is arguably the cause of the invention of the individual that he traces. There is no reason to assume that the mechanism of using the rhetoric of individualism and equality as a means to undermine competing power centers began with the Reformation, and Siedentop confirms it did not. It appears to be a constant of human political structure. Siedentop provides a point by point history of the process of the development of the concept of the individual as being a moral development driven by Church authorities and then by secular authorities (at which point we have liberalism). Siedentop does this by continually employing an understanding of early Christian European society as being essentially corporatist, with the Church engaging in a process of breaking down this feudal structure using fundamentally anarchist conceptions of society based on the invention of the individual. Siedentop’s account is essentially Jouvenelian without realizing it. We can even catch him making the Jouvenelian observation on ancient developments leading up to the invention of the individual:

As for Larry Siedentop, his work on the history of the individual constantly gropes at outlining the mechanism Jouvenel provides, which is arguably the cause of the invention of the individual that he traces. There is no reason to assume that the mechanism of using the rhetoric of individualism and equality as a means to undermine competing power centers began with the Reformation, and Siedentop confirms it did not. It appears to be a constant of human political structure. Siedentop provides a point by point history of the process of the development of the concept of the individual as being a moral development driven by Church authorities and then by secular authorities (at which point we have liberalism). Siedentop does this by continually employing an understanding of early Christian European society as being essentially corporatist, with the Church engaging in a process of breaking down this feudal structure using fundamentally anarchist conceptions of society based on the invention of the individual. Siedentop’s account is essentially Jouvenelian without realizing it. We can even catch him making the Jouvenelian observation on ancient developments leading up to the invention of the individual:

The long period of aristocratic ascendancy in Greek and Italian cities, founded on the family and its worship, had already reduced kingship to a religious role, stripping kings of political authority. The reason for this is clear enough. Kings had frequently made common cause with the lower classes. They had formed alliances with clients and the plebs, directed against the power of the aristocracy. Challenged both from without (by a class which had no family worship or gods) and from within (by clients questioning the traditional ordering of the family), the aristocracy of the cities carried through a political revolution to avoid a social revolution.[xviii]

As with Jouvenel, we can see the process of centralization and individualization as a political structure-driven phenomena without the ideological adherence to liberalism; we are not making any moral claims here, merely noting an obvious systemic mechanism. Siedentop himself goes close to doing so himself as, for example, when he notes of early Christian Rome:

However, by the end of the third century one section of the urban elites embarked on a different course for dealing with the emperor and provincial governors, a course which drew on their Christian beliefs and enabled them to become the spokesmen of the lower classes. A new rhetoric served their bid for urban leadership. It was a rhetoric founded on ‘love of the poor’. Drawing on features of the Christian self-image—the church’s social inclusiveness, the simplicity of its message, its distrust of traditional culture and its welfare role—‘love of the poor’ made possible, Brown argues, a regrouping within the urban elites. It was a rhetoric that reflected and served an alliance between upper-class Christians and the bishops of cities, who were themselves often men of culture or paideia.

This new rhetoric was put to use ‘in the never ending task of exercising control within the city and representing its needs to the outside world.[xix]

Siedentop shows that the Bishop of the European cities promoted individualism contra the secular authorities, and that this was then taken forward with what he calls the Papal Revolution. The Papacy began a series of centralizing policies resulting in the creation of a bureaucracy around the papal office, which Siedentop claims was copied by secular authorities. This process brought the Papacy into a conflict with secular authorities that would ultimately lead to the Reformation, and Siedentop himself identifies that it was driven to a large degree by the dynamics of the Church’s position within the power centers of Western Europe:

The second half of the eleventh century saw dramatic change. Determined to define and defend the church as a distinct body within Christendom, and to protect its independence, popes began to make far more ambitious claims. They began to claim legal supremacy for the papacy within the church, what within a few decades would be described as the pope’s plenitude potestatis, his plenitude of power.[xx]

The significance of all of this is made clear by the following passage which brings us back to Cavanaugh:

By the mid-fifteenth century the papacy had – relying on the centralized administration that had been created since the twelfth century – regained control over the Church. The project of reform which the church had failed to carry through did not die, however. The cause of church reform was almost immediately taken up by secular rulers who drew their own conclusions from the series of frustrated general councils and the resurgence of papal pretensions. The French king, in the Pragmatic Sanction of Bourges (1438), and the German empire, at the Diet of Mayence in 1439, introduced greater autonomy and more collegiate government into national churches. But even these national reforms championed by secular rulers were soon abandoned as a result of papal pressure and diplomacy, returning the situation in the church, at least in appearance, to one of papal absolutism.

But it was only an appearance. For the project of reform, which had eluded both the leaders of the church and secular rulers, had now taken root among the people.

Was it mere chance that the fourteenth and fifteenth centuries saw such widespread popular agitation within the church, with Pietist movements in the Netherlands and Germany fostering a distrust of clerical authority, while the Lollards in England and the Hussites in Prague openly criticized the established church hierarchy, especially the papacy? In the eyes of John Wycliffe, leader of the Lollards, the church had lost its way, preoccupied with legal supremacy and the accumulation of wealth rather than the care of souls, its proper role. Wycliffe spoke for many across Europe when he called for translation of the scriptures into popular languages, so that they could be widely read and properly understood, giving people a basis for judging the claims of the clerical establishment. The understanding of ‘authority’ was taking a dramatic turn, away from aristocracy towards democracy.[xxi]

It clearly wasn’t mere chance that this popular agitation occurred; it was clearly encouraged and allowed space by the secular rulers. It was the result of competing power centers wresting control from one another. The tool of individualizing was taken from the Church’s hands and used against it. Jouvenel implies that these preachers would have had institutional support. And in the case of John Wycliffe, he had the powerful sponsorship of John of Gaunt, the de facto king of England. This has puzzled historians greatly, but it does not puzzle us. As for Jan Hus, we have the Archbishop of Prague Zbyněk Zajíc and then King Wenceslaus IV. It seems to be a general law that all of these anti-clerical reformists were also pro-secular government and under the protection of patrons in the process of centralizing power and in chronic conflict with ecclesiastical authorities. They all ended in confiscation of Church property. Both Martin Luther and William of Ockham provide excellent additional examples.

It clearly wasn’t mere chance that this popular agitation occurred; it was clearly encouraged and allowed space by the secular rulers. It was the result of competing power centers wresting control from one another. The tool of individualizing was taken from the Church’s hands and used against it. Jouvenel implies that these preachers would have had institutional support. And in the case of John Wycliffe, he had the powerful sponsorship of John of Gaunt, the de facto king of England. This has puzzled historians greatly, but it does not puzzle us. As for Jan Hus, we have the Archbishop of Prague Zbyněk Zajíc and then King Wenceslaus IV. It seems to be a general law that all of these anti-clerical reformists were also pro-secular government and under the protection of patrons in the process of centralizing power and in chronic conflict with ecclesiastical authorities. They all ended in confiscation of Church property. Both Martin Luther and William of Ockham provide excellent additional examples.

The startling issue we now must face is that not only does Jouvenel indicate that the role of power in undermining other power centers by encouraging equality and individualism continues back in history, but it also continues forward to the present. Can it be that the history of the West and the history of liberalism is the ever increasing growth of centralizing power and not simply a moral development following reason? Was the later secularizing of this Christian project of ‘individualizing’ that is embodied in the Enlightenment successful in providing a ground from which to account for the ethical value of this development? Or is it largely a rather mindless result of power conflicts with secular authorities selecting the nearest theories, in order to provide a sheen of legitimacy for their actions?

Given this framework in mind, the fundamental issue is: at what point does this process become harmful and outright suicidal? Moreover, now being aware of this process, may we not look on the events currently occurring in our society and not identify which current iterations of this ‘individualizing’ are symptomatic of raw unnecessary conflict? Which are clearly without any reason?

We can then see that this Jouvenelian mechanism raises far-ranging and profound questions. It is neither Marxist, nor liberal, but instead concentrates on the role of power centers, or competing authorities, as being the drivers of cultural developments under their purview. The relations, imperatives, and motives of these centers then become key and from this we can begin to build a whole new political theory which is unlike any currently in existence.

It has profound applications.

Citations:

[i]Bertrand de Jouvenel, On Power: Its Nature and the History of Its Growth, (USA: Beacon Press Boston, 1962).

[ii]Ibid.,119.

[iii]Ibid.,283.

[iv]Ibid.,128.

[v]Ibid.,129.

[vi]Ibid.,130.

[vii]Ibid.,167.

[viii]Ibid.,178-79.

[ix]William T. Cavanaugh,The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2009).

[x]Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism (Cambridge: Belknap Harvard University Press, 2014).

[xi]Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, 124-27.

[xii]Ibid.,130.

[xiii]Ibid.,143.

[xiv]Ibid.,167.

[xv]Jouvenel, On Power, 179.

[xvi] Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, 168.

[xvii]Ibid.,167.

[xviii]Ibid., 29.

[xix]Siedentop, Inventing the Individual, 82.

[xx]Ibid.,201.

[xxi]Ibid.,330.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.

L'homme de peu de pouvoir, et que ce pouvoir déjà embarrasse et humilie, en viendra ainsi, dans le piège qui lui est tendu, à désirer non pas l'écart, le « recours aux forêts », la souveraineté perdue, mais un « plus de pouvoir », croyant ainsi, par ce pouvoir plus grand, qui est en réalité une plus grande servitude, se délivrer du pouvoir plus petit, sans voir qu'il augmente ce dont il souffre en croyant s'en départir. La puissance, lors, s'éloigne de plus en plus, au point de paraître irréelle, alors qu'elle est le cœur même du réel, la vérité fulgurante de tout acte d'être, « l'éclair dans l'Eclair » dont parlait Angélus Silésius.

Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.

Le dessein est obscur, échappant sans doute, dans ses fins dernières, à ceux-là même qui le promeuvent, mais son mode opératoire, en revanche, est des plus clairs. Nous ne savons pas exactement qui est l'Ennemi, mais nous pouvons voir quels sont les adversaires de cet Ennemi: le sensible et l'intelligible dans leurs variations et leurs pointes extrêmes. On pourrait le dire d'un mot, chargé du sens de ce qui précède: le poème, non certes en tant que « travail du texte » mais comme expérience orphique, telle que la connut, dans son péril, Dino Campana, telle qu'elle s'irise dans les dizains de la Délie de Maurice Scève. Le poème, non comme épiphénomène mais comme la trame secrète sur laquelle reposent la raison et le réel; le poème comme reconnaissance que nous sommes bien là, dans un esprit, une âme et un corps, un dans trois et trois dans un. Le monde binaire, celui des moralisateurs et des informaticiens, en méconnaissant l'âme, nous prive, en les séparant, de l'esprit et du corps, lesquels se réduisent alors, l'un par la pensée calculante, l'autre comme objet publicitaire, à n'être que des enjeux de pouvoir.

Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.

Quoique vous pensiez, l'idéologue, successeur de l'Inquisiteur, sait mieux que vous pourquoi vous le pensez. Vos intuitions, vos aperçus, ne sont pour lui qu'une façon de vous classer dans telle ou telle catégorie plus ou moins répréhensible, selon qu'il vous jugera plus ou moins hostile ou utile à ce qu'il voudrait prévoir, établir, consolider, - le tout aboutissant généralement à de sinistres désastres et des champs de ruines.

En Relations Internationales, rien n'exprime mieux le succès d'une théorie que sa reprise par la sphère politique. Au XXIe siècle, seuls deux exemples ont atteint cet état :

En Relations Internationales, rien n'exprime mieux le succès d'une théorie que sa reprise par la sphère politique. Au XXIe siècle, seuls deux exemples ont atteint cet état :  De là naît la nécessité pour les Etats, et principalement les Etats-Unis, de définir une véritable stratégie de puissance, de smart power. En effet, un Etat ne doit pas faire le choix d'une puissance, mais celui de la puissance dans sa globalité, sous tous ses aspects et englobant l'intégralité de ses vecteurs. Ce choix de maîtriser sa puissance n'exclue pas le recours aux autres nations. L'heure est à la coopération, voire à la copétition, et non plus au raid solitaire sur la sphère internationale. Même les Etats-Unis ne pourront plus projeter pleinement leur puissance sans maîtriser les organisations internationales et régionales, ni même sans recourir aux alliances bilatérales ou multilatérales. Ils sont voués à montrer l'exemple en assurant l'articulation politique de la multipolarité. Pour ce faire, les Etats-Unis devront aller de l'avant en conservant une cohésion nationale, malgré les déboires de la guerre en Irak, et en améliorant le niveau de vie de leur population, notamment par la réduction de la mortalité infantile. Cohésion et niveau de vie sont respectivement vus par l'auteur comme les garants d'un hard et d'un soft power durables. A contrario, l'immigration, décriée par différents observateurs comme une faiblesse américaine, serait une chance pour l'auteur car elle est permettrait à la fois une mixité culturelle et la propagation de l'american dream auprès des populations démunies du monde entier.

De là naît la nécessité pour les Etats, et principalement les Etats-Unis, de définir une véritable stratégie de puissance, de smart power. En effet, un Etat ne doit pas faire le choix d'une puissance, mais celui de la puissance dans sa globalité, sous tous ses aspects et englobant l'intégralité de ses vecteurs. Ce choix de maîtriser sa puissance n'exclue pas le recours aux autres nations. L'heure est à la coopération, voire à la copétition, et non plus au raid solitaire sur la sphère internationale. Même les Etats-Unis ne pourront plus projeter pleinement leur puissance sans maîtriser les organisations internationales et régionales, ni même sans recourir aux alliances bilatérales ou multilatérales. Ils sont voués à montrer l'exemple en assurant l'articulation politique de la multipolarité. Pour ce faire, les Etats-Unis devront aller de l'avant en conservant une cohésion nationale, malgré les déboires de la guerre en Irak, et en améliorant le niveau de vie de leur population, notamment par la réduction de la mortalité infantile. Cohésion et niveau de vie sont respectivement vus par l'auteur comme les garants d'un hard et d'un soft power durables. A contrario, l'immigration, décriée par différents observateurs comme une faiblesse américaine, serait une chance pour l'auteur car elle est permettrait à la fois une mixité culturelle et la propagation de l'american dream auprès des populations démunies du monde entier. « Une théorie du pouvoir associée à une foi politique doit prévoir quelle entropie elle peut supporter et risquer, et quelle « néguentropie » elle apporte avec elle, comme toute décision vivante. Il doit — on est tenté de dire il va — y avoir un moment où survivre dans cet état de pourriture apparaîtra, dans un éclair comme indigne et impossible. Cette prévision ne diffère de celle des marxistes que par les sujets de l’impossibilité vécue : là où les marxistes les délimitaient comme prolétariat victime du salariat, nous reconnaissons en eux les Français (et les diverses nations d’Europe selon une modalité particulière), en tant qu’hommes empêchés de vivre naturellement, soumis à des objectifs étatiques tantôt fous, tantôt criminels.

« Une théorie du pouvoir associée à une foi politique doit prévoir quelle entropie elle peut supporter et risquer, et quelle « néguentropie » elle apporte avec elle, comme toute décision vivante. Il doit — on est tenté de dire il va — y avoir un moment où survivre dans cet état de pourriture apparaîtra, dans un éclair comme indigne et impossible. Cette prévision ne diffère de celle des marxistes que par les sujets de l’impossibilité vécue : là où les marxistes les délimitaient comme prolétariat victime du salariat, nous reconnaissons en eux les Français (et les diverses nations d’Europe selon une modalité particulière), en tant qu’hommes empêchés de vivre naturellement, soumis à des objectifs étatiques tantôt fous, tantôt criminels.

Hubert de Sy:

Hubert de Sy: Singulier destin que celui de Bertrand de Jouvenel des Ursins, aristocrate républicain, non-conformiste des années de l'entre-deux-guerres et fédéraliste européen fondateur du Club de Rome, titulaire de chaires académiques à Paris mais aussi à Oxford, Manchester. Cambridge, Yale ou Berkeley, auteur d'une trentaine de traités théoriques en politologie et sciences économique et sociale, témoin et acteur de cinquante ans de haute diplomatie mondiale (tour à tour en tant qu'envoyé spécial puis conseiller expert auprès des principales instances dirigeantes, membre de la Commission des Comptes de la Nation et de la Commission au Plan), président-directeur général de la S.E.D.E.I.S. (Société d'Etude et de Documentation Economique, Industrielle et Sociale), directeur de revues de prospective dans lesquelles il mit en équation parmi les premiers la méthodologie de la prospection dans le domaine des ³sciences² sociales (l'art de la conjecture ou stochastique: sagesse du philosophe et prudence du politique) synthétisée en un néologisme, Futuribles, qui devait donner l'intitule d'une revue créée et dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, et qui sur la fin de ses jours dut intenter un procès à l'historien Zeev Sternhell, qui dans sa somme Ni Droite ni Gauche, I'idéologie fasciste en France,I'évoquait en une figure prédominante de l'intelligentsia pro-fasciste française. On se souvient que Denis de Rougemont, à qui bien des convergences doctrinales reliaient Bertrand de Jouvenel, se vit lui aussi obliger de traîner Bernard Henri Lévy devant les tribunaux pour les mêmes accusations publiées dans le livre L'idéologie française.

Singulier destin que celui de Bertrand de Jouvenel des Ursins, aristocrate républicain, non-conformiste des années de l'entre-deux-guerres et fédéraliste européen fondateur du Club de Rome, titulaire de chaires académiques à Paris mais aussi à Oxford, Manchester. Cambridge, Yale ou Berkeley, auteur d'une trentaine de traités théoriques en politologie et sciences économique et sociale, témoin et acteur de cinquante ans de haute diplomatie mondiale (tour à tour en tant qu'envoyé spécial puis conseiller expert auprès des principales instances dirigeantes, membre de la Commission des Comptes de la Nation et de la Commission au Plan), président-directeur général de la S.E.D.E.I.S. (Société d'Etude et de Documentation Economique, Industrielle et Sociale), directeur de revues de prospective dans lesquelles il mit en équation parmi les premiers la méthodologie de la prospection dans le domaine des ³sciences² sociales (l'art de la conjecture ou stochastique: sagesse du philosophe et prudence du politique) synthétisée en un néologisme, Futuribles, qui devait donner l'intitule d'une revue créée et dirigée par son fils, Hugues de Jouvenel, et qui sur la fin de ses jours dut intenter un procès à l'historien Zeev Sternhell, qui dans sa somme Ni Droite ni Gauche, I'idéologie fasciste en France,I'évoquait en une figure prédominante de l'intelligentsia pro-fasciste française. On se souvient que Denis de Rougemont, à qui bien des convergences doctrinales reliaient Bertrand de Jouvenel, se vit lui aussi obliger de traîner Bernard Henri Lévy devant les tribunaux pour les mêmes accusations publiées dans le livre L'idéologie française.

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998 En su condición de superpotencia el gobierno norteamericano dispone de una fuerza militar y de un potencial económico que excepto la Unión Soviética, ninguno de sus adversarios ni todos juntos han podido retar. Ese poder es la base de una enorme influencia política; sin embargo, salvo excepciones, a la mayoría de las administraciones estadounidenses les ha faltado talento para convertir su musculatura en liderazgo autentico y para conducir constructivamente la política exterior con el Tercer Mundo, particularmente con América Latina.

En su condición de superpotencia el gobierno norteamericano dispone de una fuerza militar y de un potencial económico que excepto la Unión Soviética, ninguno de sus adversarios ni todos juntos han podido retar. Ese poder es la base de una enorme influencia política; sin embargo, salvo excepciones, a la mayoría de las administraciones estadounidenses les ha faltado talento para convertir su musculatura en liderazgo autentico y para conducir constructivamente la política exterior con el Tercer Mundo, particularmente con América Latina.