vendredi, 14 août 2009

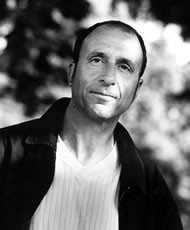

Qui est Jean-Claude Michéa?

| Qui est Jean-Claude Michéa ? |

| |

| « Je me définirais, pour commencer, comme un socialiste, au sens que ce mot avait au début du XIXe siècle, dans les écrits de Pierre Leroux ou du jeune Engels. En d’autres termes, je demeure fidèle au principe d’une société sans classe, fondée sur les valeurs traditionnelles de l’esprit du don et de l’entraide. Je suis par conséquent définitivement opposé à tous ces programmes de modernisation ou de rationalisation de l’existence humaine qui conduisent, sous une forme ou sous une autre, à privilégier le calcul égoïste et les formes antagonistes de la rivalité (car en tant qu’amoureux du sport je pense, bien sûr, qu’il existe aussi des formes positives d’émulation). Je me définirais ensuite – ce n’est naturellement pas incompatible – comme un démocrate radical, c’est-à-dire comme quelqu’un qui pense que la démocratie ne saurait être réduite aux seuls principes du gouvernement représentatif. Ce dernier, en effet, conduit inévitablement à déposséder le peuple de sa souveraineté au profit d’une caste de politiciens professionnels et de prétendus experts. […] Si la démocratie désigne le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, il est évident que les gouvernements représentatifs modernes n’en constituent qu’une version extrêmement appauvrie, voire purement formelle. De ce point de vue, il serait philosophiquement plus juste de les définir comme des "oligarchies libérales", pour reprendre l’expression proposée par Castoriadis. […] Comme l’écrivait Debord, les droits dont nous disposons sont, pour l’essentiel, les droits de l’homme-spectateur. En d’autres termes, nous sommes globalement libres de critiquer le film que le système a décidé de nous projeter, mais nous n’avons strictement aucun droit d’en modifier le scénario, et cela que nous apportions nos voix à un parti de droite ou à un parti de gauche. »

Jean-Claude Michéa, interviewé par A Contretemps n°31, mai 2009 |

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle gauche |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 13 août 2009

Thierry Maulnier: pour une philosophie économique

POUR UNE PHILOSOPHIE ÉCONOMIQUE

(Thierry Maulnier, Mythes socialistes, Paris : Gallimard, 1936, pp. 237-246.)

Il ne faut pas se lasser de le dire, le problème économique, n’est pas un problème séparé. On ne le résoudra pas, si l’on ne résout préalablement le problème politique dont il dépend. Toute réorganisation d’une société humaine suppose d’abord réglée la question du réorganisateur, c’est-à-dire la question du gouvernement. Et, de même qu’il est impossible d’éliminer du problème économique ses composantes politiques, de même il est impossible d’en éliminer les composantes sociales, intellectuelles, humaines. Le libéralisme du dix-neuvième siècle d’abord, le marxisme ensuite, sont nés d’une philosophie qui considérait la science économique comme la science des sciences, l’activité économique comme l’activité-mère de toutes les autres, comme un domaine intangible et sacré. Tout cela nous a coûté assez cher pour que nous ayons cessé de croire à la panacée de l’économie pure. Mais là n’est pas la question.

Les solutions économiques comportent des conditions politiques ; elles doivent se soumettre aux exigences de la justice, de l’ordre, de l’homme. Mais si l’on ne peut résoudre seul le problème économique, on peut affirmer, du seul point de vue de l’économie’ que certains régimes tendent naturellement à l’anarchie, à la misère et à la ruine ; que d’autres régimes peuvent créer l’harmonie et la prospérité. Ceux qui ont soumis la vie sociale tout entière aux exigences de l’économie pure nous ont fait beaucoup de mal. Mais ceux qui ont fait de l’économie avec les préjugés de partis ou de classes, le sentiment, la morale, nous en ont fait tout autant. N’en voit-on pas, aujourd’hui, engager jusqu’à leur religion dans les contestations sur la propriété et le travail, comme ils l’engagent dans les contestations sur la forme du gouvernement? Gardons-nous de donner à l’économie trop d’indépendance : gardons-nous aussi de lui ôter son autonomie. L’économie pas plus que la politique, n’a droit au gouvernement exclusif des hommes. Mais l’économie, comme la politique, est un domaine propre de l’activité humaine, et soumis à des lois qui ne se commandent point. Qu’on le veuille ou non, ces lois, comme celles de la biologie ou de la physique, ces lois sont pures, elles font l’objet d’une science pure, et toutes les confusions métaphysiques du monde n’y pourront rien changer.

Ceci posé, nous n’en sommes que plus à l’aise pour affirmer que le politique et l’économique, s’ils peuvent être séparés dans la méthode, ne peuvent l’être dans l’action. De même que la biologie et la psychologie, qui sont des sciences séparées, ne peuvent être pensées intégralement et dans toutes leurs composantes de façon séparée, puisqu’elles sont deux parties d’une même vie, de même en est-il de la politique et de l’économique. Vouloir restaurer l’ordre politique sans se soucier de l’ordre économique ou l’ordre économique sans l’ordre politique, est absurdité pure. L’ordre politique dans l’anarchie économique est tyrannie, puisqu’il met la force de l’État, la police, l’armée, au service d’un désordre où les faibles sont écrasés, où les abus et les spoliations restent possibles. L’ordre économique sans ordre politique est impossible, puisque lui manque la force impérative qui seule peut plier à l’intérêt commun les intérêts particuliers. La première de ces deux vérités a été trop oubliée par des conservateurs libéraux qui ont vu dans l’autorité politique le moyen de résister par la force aux revendications souvent légitimes des classes les moins favorisées ; la seconde, par les socialistes marxistes qui ont considéré l’État politique comme un instrument de lutte des classes au service de la classe dominante alors qu’il est la condition même de l’équilibre des forces sociales, et que l’harmonie sociale, loin de permettre sa disparition, exige au contraire son autorité. Le problème politique et le problème économique ne doivent pas être confondus à la légère (des erreurs comme l’économie dirigée ou le syndicalisme politique en sont la preuve), ils ne doivent pas être arbitrairement séparés.

Parlant de l’ordre économique, M. E. Bélime, dans une remarquable étude récemment parue, définit en termes clairs et ses limites et sa nécessité : « Posant tout entier sur le plan matériel, écrit-il, il ne promet pas à l’homme ce bien spirituel qu’est le bonheur. Les besoins et les désirs auxquels répond la production caractérisent son matérialisme, un matérialisme dont il connaît ainsi la relativité et les limites. Il sait que l’homme a d’autres besoins et d’autres désirs, mais il sait aussi son impuissance à les manifester librement, lorsque ses aspirations inférieures l’obsèdent. Dans l’espace étroit qu’il s’est tracé, il s’en tient aux humbles besognes qu’il s’est assignées et dont l’exact achèvement est la condition souvent nécessaire, sinon toujours suffisante, de l’accession de l’homme aux bien spirituels. »

Nous voilà prémunis en même temps contre les deux grandes causes du malaise social actuel : l’idéalisme libéral et le matérialisme collectiviste qui en a été la conséquence, méritée et fatale comme les punitions antiques. Le libéralisme du dernier siècle a consacré le divorce monstrueux, la séparation par consentement mutuel de l’esprit et du monde. Les intellectuels ont peu à peu accepté d’oublier l’étroite dépendance où l’esprit est tenu par les réalités physiques qui s’affolent, s’insurgent et l’écrasent dès qu’il cesse de les régir ; ils les ont considérées comme indignes de leur regard. Un des plus grands paradoxes de notre histoire, aux yeux de l’avenir, sera ce dédain des intellectuels pour le monde en une de ses phases de plus grave transformation, cette prétention de l’intellectuel à ne s’occuper que de soi. Qu’on le remarque bien : il ne s’agit pas ici de métaphysique. Il ne s’agit pas de faire le procès de l’idéalisme métaphysique, critique de la connaissance, doute à l’égard du monde extérieur ; mais il faut condamner sans pitié l’idéalisme pratique, la tour d’ivoire, la renonciation de l’esprit au monde des faits. Libre à chacun d’admettre que le monde physique ne soit qu’apparence : mais c’est dans cette apparence que se meut toute vie. Celui qui dédaigne les apparences, bon gré mal gré, se met au service de la mort. Marx a criblé de ses attaques cette position insensée de l’idéalisme moderne, ce superbe dédain de l’esprit, dépouillé de la direction du monde social, à l’égard de la guerre, de la misère et de l’anarchie. On ne se lassera pas de répéter que Marx et ses sarcasmes avaient raison.

Mais l’intellectuel, enfermant l’esprit en lui-même, abandonnait la direction de la société humaine au théoricien du monde matériel, à l’économiste. Pendant que l’intellectuel érigeait en principe le dédain de l’esprit à l’égard du monde social, l’économiste affirmait le dédain du monde social à l’égard de l’esprit. L’économie libérale, née au dix-huitième siècle, concevait la vie des sociétés comme celle des forces de production et des courants d’échange, attribuait aux marchands la puissance motrice de l’évolution humaine, et confondait l’histoire de l’homme et l’histoire des prix. La vie économique apparaissait peu à peu comme un monde sacré, intangible, soumis à des lois naturelles auxquelles l’homme ne pouvait prétendre imposer son autorité sans désastre. La politique, dans son ordre, gardait le droit de faire appel à l’organisation, à la prévision, à la raison ; dans le heurt des forces politiques, l’harmonie, on le reconnaissait, ne naissait pas d’elle-même. Mais, dans l’activité économique, — humaine elle aussi, pourtant, — toute intervention constructrice et régulatrice de la raison et de la volonté était sacrilège. L’ordre naissait du libre déchaînement des forces, des intérêts, des instincts. Dans l’économie, dans l’économie seule, le libre jeu de la nature n’avait nul besoin d’être corrigé par la civilisation et l’intelligence. Au progrès, à la prospérité, à l’harmonie des plus complexes sociétés humaines, l’économiste, seul souverain dans son domaine, a exigé qu’on appliquât les principes de la lutte pour la vie, de l’élimination des faibles, du laisser-faire ; les principes mêmes qu’en tous domaines la société des hommes a mission de combattre par le gouvernement, l’arbitrage et le droit ; les principes mêmes de la barbarie.

On sait les résultats présents de cette liberté forcenée donnée au producteur et au marchand par le libéralisme. Avant la réaction des faits, la réaction des hommes s’est produite, le socialisme marxiste a protesté violemment contre une pensée idéaliste, systématiquement impuissante en face des réalités humaines ; il a déclaré inadmissibles l’oppression et l’exploitation des faibles par les forts dans l’ordre de l’économie. La tentative philosophique de Marx est celle d’un nouveau réalisme, où l’esprit, détourné de la terre par l’abstraction idéaliste, se réconcilierait avec le monde physique pour reprendre son rôle puissance efficace et d’acteur dans le développement de l’histoire. Mais si, dans le principe, l’effort tenté par Marx pour atteindre, dans un monde dissocié, une nouvelle synthèse de la pensée humaine et de la réalité était parfaitement justifiable, les moyens qu’il a employés pour réaliser cette synthèse apparaissent infiniment incomplets et superficiels.

Le sociologue allemand n’a pas su se libérer du culte libéral de l’économie. Au moment où il parvient à ses conclusions principales, l’étrange cancer de l’économie libérale, abandonné à lui-même, alimenté par l’équipement technique et par la concurrence, s’accroît déjà de jour en jour sur le corps de la société humaine. Marx fonde toute sa philosophie sur cette déviation de l’histoire, au lieu de chercher et de retrouver la ligne directrice de l’histoire. II construit sur l’accident libéral comme sur un fait humain essentiel et permanent. Bien mieux, il analyse l’histoire tout entière en fonction, et à la lumière de la période libérale — ce qui le conduit, entre autres erreurs, à considérer la lutte des classes, fait propre à l’économie libérale, comme un phénomène constant, et à la retrouver dans les époques mêmes où, de toute évidence, elle n’existait pas. Ainsi, dès son principe, le réalisme marxiste entre dans le jeu des économistes libéraux dont il combat les formules ; il accepte d’eux la notion d’une Économie autonome, fait humain fondamental et n’obéissant qu’aux lois internes de son propre développement. Marx proclame que les principes du laisser-faire et de la concurrence, érigés en lois suprêmes par l’économie naturaliste, conduisent d’eux-mêmes à une autre forme de société, qui est collectiviste et donne le pouvoir au prolétariat ; mais, pas une seconde, il ne nie le principe même de l’économie naturaliste. Au contraire. Il ne fait qu’accroître l’importance et l’empire de l’économie dans la société.

Pour la pensée libérale, la vie économique se suffisait à elle-même, elle obéissait à ses propres lois, elle se comportait dans le monde humain comme un univers autonome. Mais elle n’envahissait pas les autres domaines, ceux de la politique, de la culture, des mœurs, des croyances. Marx sait que la pensée même d’une telle autonomie de l’économique, qu’une telle séparation de l’homme et de l’une de ses activités essentielles est inadmissible. Les actions et les réactions de l’économie, commerce, moyens d’échange, travail, niveau d’existence, habitat, sur toutes les formes de la vie et de la pensée sont évidentes, plus évidentes que jamais en un temps où l’essor économique semble modifier de fond en comble toutes les formes de la vie. Contre les économistes, Marx affirme donc le lien essentiel qui unit l’économie à toutes les formes de la vie sociale et individuelle. Mais, contre les idéalistes, il affirme en même temps la subordination des « superstructures » individuelles, intellectuelles, morales, de la politique, de la culture, des croyances, de la raison, de la personnalité, aux conditions collectives de la vie matérielle, c’est-à-dire à l’état économique de la société. Ainsi, par un paradoxe extraordinaire, Marx ne parvient à rendre à l’esprit sa puissance active et sa valeur créatrice qu’en le soumettant à ce qu’il y a de plus matériel dans le monde physique : il ne parvient à rétablir les rapports essentiels, niés par le libéralisme, entre la vie économique et les formes les plus complexes de la vie sociale et personnelle qu’en étendant au monde humain tout entier la royauté de l’économie jusque là bornée par les libéraux au monde proprement économique. C’est à l’économie elle-même que le marxisme demande d’affranchir l’homme des oppressions économiques. L’ordre économique était, pour les libéraux, autonome, dépendant de lui-même : il devient, pour les marxistes, souverain de toute la société humaine. Le marxisme consomme ce que le libéralisme avait commencé.

Pour rendre la pensée humaine et la réalité, la personnalité et la vie matérielle collective à leurs rapports naturels, c’est l’effort inverse qu’il convient de faire. L’indépendance monstrueuse acquise par les faits économiques dans la société moderne doit être non transformée en souveraineté absolue, mais réduite et maîtrisée. L’économie doit être considérée comme ce qu’elle est : c’est-à-dire une des formes de la vie sociale, une de ses formes les plus importantes, non son fondement et son principe. Nous devons non pas lui soumettre la vie sociale tout entière, mais au contraire la faire rentrer dans sa subordination naturelle à l’ensemble de la vie sociale. Les rapports économiques ne créent pas les rapports sociaux, ils en dérivent, l’échange des produits, la division des travaux supposant déjà par eux-mêmes l’instinct social existant et la vie sociale constituée. Toute critique valable du marxisme doit partir de ce fait essentiel que les faits économiques ne sont pas déterminants mais déterminés. Ils supposent l’existence de la personnalité humaine et de la solidarité humaine, de la vie sociale humaine dans toute sa complexité. Loin d’absorber en eux toute la vie sociale des êtres humains, ils doivent donc se soumettre aux lois naturelles de cette vie sociale, aux exigences, aux limitations, aux règlements, au gouvernement que suppose la vie des hommes en société. S’il y a un déterminisme historique, il est social au sens le plus complexe et le plus complet du terme, et non purement économique. Dans l’ordre de la pensée comme dans l’ordre pratique, le véritable recours contre le naturalisme libéral consiste à proclamer non la souveraineté mais la subordination de l’économie. La réconciliation demandée par Marx de l’homme et de la réalité, de la pensée et du monde n’est possible que si les lois du développement humain, ramenées illégitimement par l’auteur du Capital à une activité partielle de l’homme, sont découvertes et respectées dans leur complexité véritable : il est dans l’existence personnelle et dans l’existence sociale de l’homme des lois plus primitives, plus déterminantes encore que celles du régime du travail ou des échanges : celles de la vie humaine elle-même, — qui est plus que la vie économique — dans sa totalité : c’est sur le respect de celles-là que s’appuie l’ordre économique véritable, comme tout l’ordre civilisé.

00:13 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : économie, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, académie française, lettres françaises, littérature française, littérature, lettres, france, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 12 août 2009

Escudé y la identitad iberoamericana

Escudé y la identitad iberoamericana

Alberto Buela

La pregunta por la identidad es una de las más reiteradas en la ecúmene iberoamericana. Las razones de tamaña reiteración son muchas y variadas, como lo son las respuestas y los autores.

En Argentina han descollado sobre el tema autores conocidos como Borges y desconocidos como Murena, ingeniosos como Castellani y torpes como Martínez Estrada, nacionalistas como Gálvez y liberales como Massuh, religiosos como Marechal y antirreligiosos como Raurich pero lo que no había ocurrido hasta ahora era que hombres con carencia de enjundia intelectual se ocuparan del tema, como es el caso del artículo de Carlos Escudé (*) La identidad hispanoamericana aparecido en La Nación diario el 5/8/09.

La tesis del autor es en Nuestra América se habla castellano porque Gutemberg en 1455

inventó la imprenta.

Y además agrega la siguiente genialidad: “Que Argentina y Chile jamás han liberado una guerra (por hablar en castellano). En cambio desde que nosotros somos independientes Francia y Alemania han protagonizado tres…El origen de la diferencia fue la presencia o ausencia de la imprenta al momento de producirse los colapsos imperiales que hicieron posible el nacimiento de estos Estados”.

En nuestros largos años de lecturas pocas veces pudimos encontrar en un breve párrafo tanta cantidad de sandeces y errores. Y sobre todo proviniendo de un politólogo renombrado y publicitado por uno de los diarios más reconocidos de lengua castellana como La Nación.

En primer lugar Chile y Argentina no liberaron nunca una guerra porque la diferencia exponencial entre uno y otro es inconmesurable. Y los chilenos lo saben y los argentinos también. Chile no va a iniciar una aventura bélica que en principio puede serle favorable (en 24 hs. podría instalarse en San Rosa) pero sabe que finalmente fracasa, y Argentina no tuvo ni tiene ninguna necesidad geopolítica de invadir Chile.

En segundo lugar es falso que desde 1810 hasta el presente no hayamos tenido guerras los Estados de lengua castellana en América. Para limitarnos a América del Sur, nosotros tuvimos la guerra del Pacífico entre Chile(1879-1884) por un lado y Bolivia y Perú por el otro; la guerra de la Triple Alianza(1864-1870) que enfrentó al Paraguay contra Argentina y Brasil y la guerra del Chaco(1932-1935) donde lucharon Bolivia contra Paraguay. Peor aún, la guerra de la Triple Alianza es considerada como la primera guerra vae victis de la modernidad.

En tercer lugar, en el siglo XV, momento de aparición de la imprenta, España está por entrar en su plenitud imperial y no en su colapso.

Vaya un pequeño comentario, para no gastar pólvora en chimangos, como comúnmente se dice cuando el tema no da para más.

España descubre América 37 años después del nacimiento de la imprenta y ya en 1472 comienza con la edición de sus primeros libros. En América la primera imprenta se establece en 1536 en México y al poco tiempo se funda la primera universidad en 1538 en Santo Domingo. Y el mayor trabajo de las imprentas americanas fue la publicación de catecismos y textos religiosos en las lenguas indígenas. Al respecto en un brillante artículo de Vittorio Messori América: ¿lenguas cortadas? Afirma: “ En el virreinato más importante, el de Perú, en 1596 en la Universidad de Lima se creó una cátedra de quechua, la «lengua franca» de los Andes, hablada por los incas. Más o menos a partir de esta época, nadie podía ser ordenado sacerdote católico en el virreinato si no demostraba que conocía bien el quechua, al que los religiosos habían dado forma escrita. Y lo mismo pasó con otras lenguas: el náhuatl, el guaraní, el tarasco...”

Hay que saber que en el momento de nuestra independencia, alrededor de 1810, solo cinco millones de americanos hablaban castellano.

En realidad la imposición del castellano como lengua obligatoria nace a partir de esta fecha por parte de las oligarquías criollas ilustradas y afrancesadas. Hay que decirlo con todas las letras, la monarquía católica española tomó muy en serio la evangelización de América y por eso obligó al esfuerzo de predicar el evangelio en las lenguas de los aborígenes, mientras que por el contrario son los filósofos de la ilustración y la masonería inglesa y francesa que ejercen influencia total sobre las oligarquías locales para dejar de lado la inculturación del evangelio y con ello mismo, abandonar el uso de las lenguas telúricas.

Como vemos estas tesis de Escudé no solo son erróneas sino totalmente infundadas. Es una pena que el empobrecido Estado argentino gaste dinero a través del Conicet en semejante papanatas. Es de desear, ahora que se convirtió, sea el Estado de Israel, que tiene más dinero que el nuestro, quien lo beque o le pague el sueldo.

(*) Politólogo, cuyo rasgo distintivo no es su producción en ciencias políticas sino el haberse convertido al judaísmo. ¿Cómo deben de sentirse “los paisanos serios” con semejante conversión?

00:15 Publié dans Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, amérique latine, amérique du sud, amérique, géopolitique, identité, hispanité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Une nouvelle approche de la tourmente du III° siècle

Une nouvelle approche de la tourmente du III° siècle

« Dans les temps de crise que nous vivons, en ce début d’année 2009, il est agréable de se dire qu’à un moment de leur histoire des hommes ont été heureux… » Nous sommes au IIe siècle. Les Antonins ont fait de Rome une puissance insurpassable. La stabilité politique des institutions d’essence monarchique assure aux peuples de l’Empire, au moins jusqu’à Commode (180-192), sécurité et prospérité. La « Pax romana » règne partout. Elle dispose d’un instrument de fer : de 350.00 à 400.000 soldats, dont quelques 150.000 légionnaires postés pour l’essentiel aux frontières, face aux Barbares. Et c’est pourtant en pleine gloire, au faîte de sa puissance, que l’Empire romain va être touché au cœur.

Crise militaire, crise globale

La crise du monde romain au IIIe siècle est avant tout militaire. C’est l’affaiblissement de l’institution centrale de l’empire qui provoque en chaîne, et se nourrit par la même occasion, des crises politique, économique, financière, sociale et même religieuse – la « quête de sens » étant une constante des périodes troublées. Si tous les historiens s’accordent sur cet enchaînement des causes et des conséquences, rares sont les chercheurs à avoir tenté d’expliquer « comment un corps aussi solidement bâti que l’armée romaine a pu recevoir des coups aussi violents, être secoué dans d’aussi terribles difficultés ». C’est à ce choc initial, cette matrice de toutes les crises, que s’attache Yann Le Bohec avec le talent, l’érudition et l’humour qu’on lui connaît. Son ouvrage, pour être savant, est passionnant parce qu’il s’agit d’une véritable enquête dont la victime – l’Empire romain – et les auteurs – Germains et Iraniens pour l’essentiel – sont connus, mais les faits trop souvent ignorés à force d’être considérés comme acquis, et donc secondaires.

En s’attachant à proposer « une explication militaire pour une crise militaire », jusque dans les soubresauts des nombreuses « guerres civiles » induites, Le Bohec renouvelle en profondeur notre vision de cette époque, et n’hésite pas au passage à bousculer quelques certitudes historiographiques trop facilement admises.

Surtout, Le Bohec va à l’essentiel. Il ausculte, assume et revendique la gravité de la crise étudiée en réhabilitant « les trois conceptions du temps, court, moyen et long » de l’enseignement de Braudel, « ainsi que les liens qui unissent l’histoire à la géographie ». Son ouvrage est donc politique. Parce que l’essence même du politique réside finalement dans les questions de défense, comme l’ont bien compris depuis des générations les historiens anglo-saxons et l’illustre plus près de nous De Gaulle : « Quand on ne veut pas se défendre, ou bien on est conquis par certains, ou bien ou est protégés par d’autres. De toute manière, on perd sa responsabilité politique… ». Et parce que l’essence même du politique, parfaitement illustrée par Carl Schmitt cette fois, réside dans la désignation – et donc la connaissance – de l’ennemi. Et c’est l’apport principal de cette « armée romaine dans la tourmente » que de s’attacher aux ennemis de celle-ci, en soulignant leur nombre, leur diversité, la nouvelle puissance issue de leur vitalité démographique, de leurs systèmes d’alliance (Quinquegentanei en Afrique, Pictes en Ecosse, Francs, Alamans et Goths en Europe continentale), et des progrès accomplis sur le plan militaire surtout, dans les domaines de l’armement et de la tactique face à des légions dont l’apogée capacitaire est définitivement atteint sous Septime Sévère (193-211).

Quand l’histoire éclaire le présent

L’ouvrage de Le Bohec est ainsi d’une criante actualité. Les analogies sont nombreuses avec les temps de confusions qui sont aussi les nôtres.

Il est certes tenant d’esquisser un parallèle entre les empires romain et étatsunien. Et il sera sans doute un jour daté que la fin de l’empire américain a débuté dans les villes d’Irak, comme autrefois l’empire romain dans les sables de Mésopotamie. « Rome ne s’interdisait jamais de passer à l’offensive, pour mener une guerre préventive ou de représailles, ou pour affaiblir un ennemi potentiel, ou encore tout simplement pour piller. Au cours du IIIe siècle, l’offensive n’eut jamais cours qu’en réaction contre une agression ; on ne connaît que des contre-offensives »…

Mais le choc du IIIe siècle reste, à l’image de l’Empire romain lui-même, une pièce maîtresse et indéfectible de l’histoire européenne. Il annonce les formidables mutations que vont affronter les peuples d’Europe, et les ruses dont l’Histoire aime à user : « Après avoir atteint le fond du gouffre, l’armée romaine a su s’en sortir. L’explication est sans doute double. Les ennemis sont devenus moins agressifs, parce qu’ils étaient fatigués de la guerre et parce que de nouveaux problèmes se posaient à eux, avec d’autres arrivées de barbares. L’armée romaine s’est mieux adaptée à la situation. Ce fut, si l’on en croit la critique, l’œuvre des empereurs illyriens ». La sortie de la crise est en effet attestée sous Dioclétien (284-305), mais l’Empire ne s’en remettra jamais. Au point de s’effondrer définitivement à peine un siècle et demi plus tard. La crise, aussi violente que profonde, apparaît dès lors comme une première alerte.

Une histoire à méditer. Parce que c’est la nôtre. Et que nous ne sommes qu’au IIe siècle…

GT

14/07/2009

Source: Polémia

©Polémia

L’armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la crise du IIIe siècle, Yann Le Bohec, Editions du Rocher, collection L’Art de la Guerre, mars 2009, 315 p., 21 euros.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, rome, antiquité, antiquité romaine, antiquité classique, militaria, armées, légions romaines, empire romain |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 11 août 2009

Les communistes belges dans la collaboration jusqu'au 22 juin 1941

Les communistes belges dans la collaboration jusqu'au 22 juin 1941

Beaucoup plus important avant la guerre et dans l'immédiat après- guerre que dans les années 50, 60 et 70, le PCB, aujourd'hui disparu, qui n'a plus ni journaux ni parlementaires, était, comme son «grand frère» français, totalement inféodé à la politique de Moscou. C'était Bereï, délégué à Bruxelles de l'URSS, qui commandait, qui décidait, qui dictait les lignes de conduite. Dès la signature du pacte Ribbentrop-Molotov d'août 1939, l'anti-nazisme est mis au placard. De l'Allemagne, les militants journalistes ne disent plus ni du bien ni du mal. Le Professeur Jacques Willequet a repéré, dans son livre (1), toutes les tirades en faveur du bloc germano-russe qu'ont publiées les organes communistes La Voix du Peuple, Uilenspiegel, Clarté, Espoir, Temps Nouveaux, Jeunesse Nouvelle, Drapeau Rouge, Liberté, De Strijd, Het Vlaamsche Volk. «Commencer la guerre pour anéantir l'hitlérisme, c'est accepter une politique de sottise criminelle» (Het Vlaamsche Volk, 14 oct. 39). Les alertes de novembre 39 et de janvier 40, où les Allemands testent les capacités de l'armée belge et de sa DCA, sont qualifiées «d'invention des services secrets britanniques». La Finlande, qui résiste héroïquement aux armées de Staline pendant l'hiver 39-40, est la «patrie des gardes blancs» et sa défaite, une victoire du prolétariat. Les journaux communistes accueillent la victoire allemande de mai-juin 1940 comme une délivrance. Le député communiste liégeois Julien Lahaut circule dans le sud de la France, dans une grosse voiture prêtée par les services allemands, pour récupérer les Belges dispersés par l'exode ou internés dans les camps français, après avoir été arrêtés par la Sûreté du Royaume (parmi eux: anarchistes, communistes, rexistes et nationalistes flamands, ces derniers étant largement majoritaires). A ceux qui l'écoutent, Julien Lahaut déclare, d'après Léon Degrelle, lui-même détenu, et selon l'historien officiel de l'Ecole Royale Militaire, Henri Bernard: «Le national-socialisme réalise toutes nos aspirations démocratiques» (dans un discours prononcé à Villeneuve-sur-Lot, fin juin 40). Le journal La Voix du Peuple, organe des communistes bruxellois, ressuscite dès le lendemain de la prise de Bruxelles, mais est interdit le 23 juin; à Anvers, Uilenspiegel paraît dès le 2 juin 1940 et ne disparaît que le 1er mars 1941. La spécialité des jounraux communistes, fidèles aux clauses du pacte germano-soviétique, sera de fulminer contre les Anglais. Le gouvernement exilé en Angleterre est un ramassis de «laquais de la Cité de Londres et des 200 familles», qui, de srucroît, «ont souillé le blason du Roi» (ce qui, sous la plume d'un militant communiste, est assez étonnant, puisque les communistes s'opposeront avec la dernière énergie au retour du monarque après 1945 et que Julien Lahaut criera «Vive la République!», au moment de la prestation de serment de Baudouin 1er; Lahaut sera mystérieusement assassiné par des inconnus, sur le pas de sa porte, quelques semaines plus tard...). Le 16 juin 1940, Uilenspiegel se félicite de l'entrée des troupes de Mussolini dans les Alpes françaises: «cela hâtera la débâcle des impérialistes». Le même journal, le 21 juillet 40, applaudit aux propositions de paix de Hitler, en concluant: «Plus vite les boutefeux occidentaux seront battus, mieux cela vaudra». En septembre 1940, La Vérité se félicite du fait que l'URSS ait supprimé «ce foyer de guerre né de Versailles qu'était la Pologne des seigneurs»; et il ajoute: «Les fauteurs de guerre anglo-français et leurs valets, les chefs de la social-démocratie, rejetèrent dédaigneusement les propositions allemandes appuyées à l'époque par l'URSS». Le 15 janvier 1941, Clarté insulte les troupes belges recrutées à Londres: c'est une «Légion Etrangère» destinée à servir «les magnats britanniques auxquels [le gouvernement Spaak-Pierlot de Londres] a déjà livré le Congo» (et voilà les communistes défendant le colonialisme belge, pourtant ultra-capitaliste dans ses pratiques!). Liberté et Drapeau Rouge se félicitent de la révolte anti-britannique de Rachid Ali en Irak, des mouvements indépendantistes indiens qui sabotent le recrutement de troupes aux Indes, de la disparition de la Yougoslavie, et de l'occupation de la Grèce (qui avait eu le tort d'abriter des troupes britanniques «menaçant l'URSS»!) (éditions de mai 1941).

Mais ces vigoureuses tirades pro-allemandes et anti-britanniques se feront moins enthousiastes pour plusieurs motifs: 1) les autorités d'occupation sont conservatrices et refusent toutes concessions d'ordre social; 2) les Allemands se servent des stocks belges de vivres et de matières premières, accentuant la précarité dans les couches les plus pauvres de la population; 3) les divergences entre Allemands et Soviétiques se font sentir; ce qui conduit certains chefs communistes à suivre les mots d'ordre consignés dans un article prémonitoire, paru avant mai 40, de Temps Nouveaux (n°2, 1940), où on lit: «Ce qu'il faut souhaiter, c'est une paix juste et durable, par un accord entre les deux plus fortes puissances du globe: les Etats-Unis et l'URSS». Finalement, la presse communiste affirmera que «l'avenir n'appartient ni à Hitler ni à Churchill». Ou, comme l'exprime un titre sans ambigüité de Liberté (14 avril 41): «Churchill ou Hitler? Les travailleurs ne choisissent pas entre la peste et le choléra»; 4) Les communistes, tout comme les socialistes de l'UTMI, sont furieux de voir que les Allemands donnent les postes-clef aux militants des partis autoritaires de droite, Nationalistes flamands du VNV et Rexistes de Degrelle. Les Rouges se sentent floués.

Le 22 juin 1941, le pacte germano-soviétique a vécu. Les communistes poursuivront dès lors les mots d'ordre parus dans Temps Nouveaux: alliance avec Roosevelt et Staline, contre les vieilles puissances européennes.

Raoul FOLCREY.

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, communisme, belgique, belgicana, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 10 août 2009

La gauche et la collaboration en Belgique: De Man, les syndicats et le Front du Travail

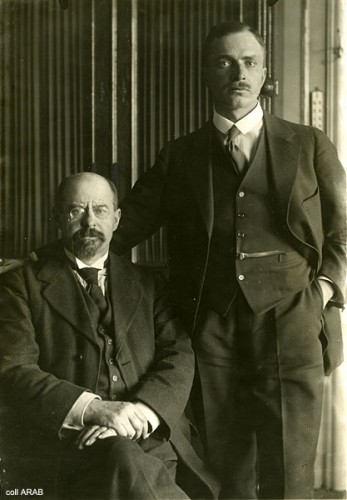

De Man (debout) avec Emile Vandervelde avant la guerre

La gauche et la collaboration en Belgique

De Man, les syndicats et le Front du Travail

par Raoul FOLCREY

La collaboration de gauche en Belgique? Elle prend son envol avec le manifeste que Henri De Man, chef de file du Parti Ouvrier Belge (POB), publie et diffuse dès le 28 juin 1940. De Man (1885-1953) a été agitateur socialiste dès l'âge de 17 ans, polyglotte, correspondant en Belgique de la social-démocratie allemande et des travaillistes britanniques avant 1914, volontaire de guerre, diplomate au service du Roi Albert 1er, professeur à Francfort avant le nazisme, initiateur du mouvement planiste en Europe dans les années 30, ministre, président du POB; avec une telle biographie, il a été sans conteste l'une des figures les plus marquantes du socialisme marxiste européen. Hérétique du marxisme, sa vision du socialisme n'est pas matérialiste, elle repose sur les mobiles psychologiques des masses frustrées, aspirant à la dignité. Le socialisme, dans ce sens, est une formidable revendication d'ordre éthique. Ascète, sportif, De Man, issu de la bonne bourgeoisie anversoise, n'a jamais aimé le luxe. Le socialisme, déduit-il de cette option personnelle, ne doit pas embourgeoiser les masses mais leur apporter le nécessaire et les rendre spartiates.

Avec son fameux Plan du Travail de Noël 1933, De Man donne au socialisme une impulsion volontariste et morale qui séduira les masses, les détournera du communisme et du fascisme. Les intellectuels contestataires français, ceux que Loubet del Bayle a nommé les «non-conformistes des années 30», s'enthousiasmeront pour le Plan et pour ses implications éthiques. Pour l'équipe d'Esprit (regroupée autour d'Emmanuel Mounier), d'Ordre Nouveau (Robert Aron et A. Dandieu), de Lutte des Jeunes (Bertrand de Jouvenel), de l'Homme Nouveau (Roditi), De Man devient une sorte de prophète. Côté socialiste, en France, ce sera surtout le groupe «Révolution Constructive» (avec Georges Lefranc, Robert Marjolin, etc.) qui se fera la caisse de résonnance des idées de Henri De Man. Pierre Ganivet, alias Achille Dauphin-Meunier, adopte également le planisme demanien dans sa revue syndicaliste révolutionnaire L'Homme réel. Au sein du parti, Léon Blum craint le Plan du Travail:

- parce qu'il risque de diviser le parti;

- parce qu'il implique une économie mixte et tend à préserver voire à consolider le secteur libre de l'économie;

- parce qu'il crée une sorte de «régime intermédiaire» entre le capitalisme et le socialisme;

- parce que la critique du parlementarisme, implicite chez De Man, rapproche son socialisme du fascisme.

Pour Déat, les idées planistes, exposées notamment par De Man à l'Abbaye de Pontigny (septembre 1934), reflètent un pragmatisme de la liberté, une approche de l'économie et de la société proche du New Deal de Roosevelt, et ne relèvent nullement du vieux réformise social-démocrate. Le planisme, avait affirmé Déat dans l'Homme Nouveau (n°6, juin 1934), n'impliquait aucune politique de compromis ou de compromissions car il était essentiellement révolutionnaire: il voulait agir sur les structures et les institutions et les modifier de fond en comble. Presqu'au même moment, se tenait un Congrès socialiste à Toulouse: la plupart des mandats de «Révolution Constructive» s'alignent sur les propositions de Blum, sauf deux délégués, parmi lesquels Georges Soulès, alias Raymond Abellio, représentant le département de la Drôme. Georges Valois, proudhonien un moment proche de l'AF, est hostile à De Man, sans doute pour des motifs personnels, mais accentue, par ses publications, l'impact du courant para-planiste ou dirigiste en France.

Or, à cette époque, pour bouleverser les institutions, pour jouer sur les «structures», pour parfaire un plan, de quelque nature qu'il soit, il faut un pouvoir autoritaire. Il faut inaugurer l'«ère des directeurs». Pratique «directoriale», planification, etc. ne sont guère possible dans un régime parlementaire où tout est soumis à discussion. Les socialistes éthiques, ascètes et spartiates, anti-bourgeois et combatifs, méprisaient souverainement les parlottes parlementaires qui ne résolvaient rien, n'arrachaient pas à la misère les familles ouvrières frappées par le chômage et la récession. Dans son terrible livre, La Cohue de 40, Léon Degrelle croque avec la férocité qu'on lui connaît, un portrait du socialisme belge en déliquescence et de De Man, surplombant cet aréopage de «vieux lendores adipeux, aux visages brouillés, pareils à des tartes aux abricots qui ont trop coulé dans la vitrine» (p. 175). De Man, et les plus jeunes militants et intellectuels du parti, avaient pedu la foi dans la religion démocratique.

Dès le déclenchement des hostilités, en septembre 1939, De Man opte personnellement contre la guerre, pour la neutralité absolue de la Belgique, proclamée par le Roi dès octobre 1936. Fin 1939, avec l'appui de quelques jeunes militants flamands, dont Edgard Delvo, il fonde une revue, Leiding (Direction), ouvertement orientée vers les conceptions totalitaires de l'époque, dit Degrelle. Il serait peut-être plus juste de dire que le socialisme planiste y devenait plus intransigeant et voulait unir, sans plus perdre de temps, les citoyens lassés du parlementarisme en un front uni, rassemblé derrière la personne du Roi Léopold III.

Après l'effondrement de mai-juin 1940, De Man publie un «manifeste aux membres du POB», où figurent deux phrases qui lui ont été reprochées: «Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d'un monde décrépit, loin d'être un désastre, est une délivrance»; «[le verdict de la guerre] est clair. Il condamne les régimes où les discours remplacent les actes, où les responsabilités s'éparpillent dans le bavardage des assemblées, où le slogan de la liberté individuelle sert d'oreiller à l'égoïsme conservateur. Il appelle une époque où une élite, préférant la vie dangereuse et rapide à la vie facile et lente, et cherchant la responsabilité au lieu de la fuir, bâtira un monde nouveau».

Ces phrases tonifiantes, aux mâles accents, étaient suivies d'un appel à construire le socialisme dans un cadre nouveau. Cet appel a été entendu. De toutes pièces, De Man commence par créer un syndicat unique, l'UTMI (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), officiellement constitué le 22 novembre 1940, après d'âpres discussions avec le représentant du Front du Travail allemand, le Dr. Voss. De Man, ami du Roi, voulait sauvegarder l'unité belge: son syndicat serait dès lors unitaire, ne serait pas scindé en une aile flamande et une aile wallonne. Le Dr. Voss, visant l'éclatement du cadre belge en deux entités plus facilement absorbables par le Reich, impose la présence des nationalistes flamands du VNV dans le comité central composé de socialistes, de démocrates-chrétiens, de syndicalistes libéraux. Edgard Delvo, ancien socialiste, auteur d'un ouvrage préfacé par De Man et paru à Anvers en 1939, collaborateur de Leiding, la revue neutraliste hostile à toute participation belge aux côtés des Anglais et des Français, théoricien d'un «socialisme démocratique» ou plutôt d'un populisme socialiste, est l'homme du VNV au sein de ce comité. En 1942, poussé par les services du Front du Travail allemand, Delvo deviendra le maître absolu de l'UTMI. Ce coup de force des nationalistes provoque la rupture entre De Man et son syndicat: l'ancien chef du POB quitte Bruxelles et se réfugie en Haute-Savoie, grâce à l'aide d'Otto Abetz. Il sera désormais un «cavalier seul». Les socialistes, les libéraux et les jocistes quittent l'UTMI en 1942, laissant à Delvo les effectifs nationalistes flamands et wallons, peu nombreux mais très résolus.

En Wallonie, dès la parution du Manifeste du 28 juin 1940, plusieurs journalistes socialistes deviennent du jour au lendemain des zélotes enragés de la collaboration. Ainsi, le Journal de Charleroi, organe socialiste bon teint depuis des décennies, était édité par une société dont l'aristocratique famille Bufquin des Essarts étaient largement propriétaire. Dès les premiers jours de juin 40, un rédacteur du journal, J. Spilette s'empare du journal et le fait paraître dès le 6, avant même d'avoir créé une nouvelle société, ce qu'il fera le 8. En novembre 1940, Spilette, avançant ses pions sans sourciller, s'était emparé de toute la petite presse de la province du Hainaut et augmentait les ventes. Els De Bens, une germaniste spécialisée dans l'histoire de la presse belge sous l'occupation, écrit que l'influence de De Man était prépondérante dans le journal. Spilette défendait, envers et contre les injonctions des autorités allemandes, les positions de De Man: syndicat unique, augmentation des salaires, etc. Spilette baptisait «national-socialisme» la forme néo-demaniste de socialisme qu'il affichait dans son quotidien. Ensuite, rompant avec De Man, Spilette et ses collaborateurs passent, non pas à la collaboration modérée ou à la collaboration rexiste/degrellienne, mais à la collaboration maximaliste, regroupée dans une association au nom évocateur: l'AGRA, soit «Amis du Grand Reich Allemand». L'AGRA, dont le recrutement était essentiellement composé de gens de gauche, s'opposait au rexisme de Degrelle, marqué par un héritage catholique. Les deux formations finiront par s'entendre en coordonnant leurs efforts pour recruter des hommes pour le NSKK. Le 18 octobre 1941, le Journal de Charleroi fait de la surenchère: il publie un manifeste corsé, celui du Mouvement National-Socialiste wallon, où il est question de créer un «Etat raciste» wallon. Spilette appelle ses concitoyens à rejoindre cette formation «authentiquement socialiste».

A Liège, le quotidien La Légia, après avoir été dirigé par des citoyens allemands, tombe entre les mains de Pierre Hubermont, écrivain, lauréat d'un prix de «littérature prolétarienne» à Paris en 1931, pour son roman Treize hommes dans la mine. Les Allemands ou Belges de langue ou de souche allemandes, actionnaires de la société ou rédacteurs du journal, entendaient germaniser totalement le quotidien. Pierre Hubermont entend, lui, défendre un enracinement wallon, socialiste et modérément germanophile. Cette option, il la défendra dans une série de journaux culturels à plus petit tirage, édités par la «Communauté Culturelle Wallonne» (CCW). Parmi ces journaux, La Wallonie, revue culturelle de bon niveau. Dans ses éditoriaux, Hubermont jette les bases idéologiques d'une collaboration germano-wallonne: défense de l'originalité wallonne, rappel du passé millénaire commun entre Wallons et Allemands, critique de la politique française visant, depuis Richelieu, à annexer la rive gauche du Rhin, défense de l'UTMI et de ses spécificités syndicales.

Fin 1943, les services de la SS envoient un certain Dr. Sommer en Wallonie pour mettre sur pied des structures censées dépasser le maximalisme de l'AGRA. Parmi elles: la Deutsch-Wallonische Arbeitsgemeinschaft, en abrégé DEWAG, dirigée par un certain Ernest Ernaelsteen. Ce sera un échec. Malgré l'appui financier de la SS. DEWAG tentera de se donner une base en noyautant les «cercles wallons» de R. De Moor (AGRA), foyers de détente des ouvriers wallons en Allemagne, et les «maisons wallonnes», dirigée par Paul Garain, président de l'UTMI wallonne, qui pactisera avec Rex.

Quelles conclusion tirer de ce bref sommaire de la «collaboration de gauche»? Quelles ont pu être les motivations de ces hommes, et plus particulièrement de De Man, de Delvo et d'Hubermont (de son vrai nom Joseph Jumeau)?

La réponse se trouve dans un mémoire rédigé par la soeur d'Hubermont, A. Jumeau, pour demander sa libération. Mlle Jumeau analyse les motivations de son frère, demeuré toujours socialiste dans l'âme. «Une cause pour laquelle mon frère restait fanatiquement attaché, en dehors des questions d'humanisme, était celle de l'Europe. Il était d'ailleurs Européen dans la mesure où il était humaniste, considérant l'Europe comme la Patrie de l'humanisme (...) Cette cause européenne avait été celle du socialisme depuis ses débuts. L'internationalisme du 19° siècle n'était-il pas surtout européen et pro-germanique? L'expérience de 1914-1918 n'avait pas guéri les partis socialistes de leur germanophilie (...). ... la direction du parti socialiste était pro-allemande. Et, au moment de l'occupation de la Ruhr, ..., [mon frère] a dû aligner son opinion sur celle de Vandervelde (ndlr: chef du parti socialiste belge) et de De Brouckère (ndlr: autre leader socialiste), qui étaient opposés aux mesures de sanctions contre l'Allemagne. Le peuple (ndlr: journal officiel du POB), jusqu'en 1933, c'est-à-dire jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler, a pris délibérément et systématiquement fait et cause pour l'Allemagne, dans toutes les controverses internationales. Il a systématiquement préconisé le désarmement de la France et de la Belgique, alors que tout démontrait la volonté de l'Allemagne de prendre sa revanche. Mon frère (...) n'avait pu du jour au lendemain opérer le retournement qui fut celui des politiciens socialistes. Pour lui, si l'Allemagne avait été une victime du traité de Versailles avant 1933, elle l'était aussi après 1933 (...). Et si la cause de l'unité européenne était bonne avant 1933, lorsque Briand s'en faisait le champion, elle l'était toujours après 1933, même lorsque les Allemands la reprenaient à leur compte (...). [Mon frère] partait de l'idée que la Belgique avait toujours été le champ de bataille des puissances européennes rivales et que la fin des guerres européennes, que l'unification de l'Europe, ferait ipso facto la prospérité de la Belgique».

Tels étaient bien les ingrédients humanistes et internationalistes des réflexes partagés par De Man, Delvo et Hubermont. Même s'ils n'ont pas pris les mêmes options sur le plan pratique: De Man et Hubermont sont partisans de l'unité belge, le premier, ami du Roi, étant centraliste, le second, conscient des différences fondamentales entre Flamands et Wallons, étant fédéraliste; Delvo sacrifie l'unité belge et rêve, avec ses camarades nationalistes flamands, à une grande confédération des nations germaniques et scandinaves, regroupées autour de l'Allemagne (ce point de vue était partagé par Quisling en Norvège et Rost van Tonningen aux Pays-Bas). Mais dans les trois cas, nous percevons 1) une hostilité aux guerres inter-européennes, comme chez Briand, Stresemann et De Brinon; 2) une volonté de créer une force politique internationale, capable d'intégrer les nationalismes sans en gommer les spécificités; une inter-nationale comportant forcément plusieurs nations solidaires; Delvo croira trouver cet internationalisme dans le Front du Travail allemand du Dr. Ley; 3) une aspiration à bâtir un socialisme en prise directe avec le peuple et ses sentiments.

De Man connaîtra l'exil en Suisse, sans que Bruxelles n'ose réclamer son extradition, car son procès découvrirait la couronne. Delvo sera condamné à mort par contumace, vivra en exil en Allemagne pendant vingt-cinq ans, reviendra à Bruxelles et rédigera trois livres pour expliquer son action. Hubermont, lourdement condamné, sortira de prison et vivra presque centenaire, oublié de tous.

Raoul FOLCREY.

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, gauches, socialisme, collaboration, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, belgique, belgicana, syndicalisme, planisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook