samedi, 18 octobre 2025

Nietzsche et Marx

Nietzsche et Marx

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/10/06/costanzo-preve-om-ni...

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Preve était un penseur intéressant, comme en témoigne son ouvrage Marx e Nietzsche de 2004 (en italien, mais il existe aujourd’hui de bons logiciels de traduction). Le point de départ est que nous nous trouvons dans une nouvelle situation historique, où les anciennes lectures de Marx et Nietzsche sont dépassées. Il faut donc une nouvelle lecture, ce que Preve appelle une « orientation gestaltique ». Ce n'est pas chose aisée, étant donné les associations qui, au fil du temps, se sont attachées à Marx comme à Nietzsche, mais la situation est grave et, pour la comprendre, nous avons besoin, entre autres, de leurs outils.

Plusieurs de nos textes sur Marx et Engels ont abordé la déconstruction et la reconstruction, le fait de lire Marx « par la droite » et d’examiner dans quelle mesure une telle lecture offre des perspectives utiles et quelles en sont les limites. L’approche de Preve est en partie similaire; il estime que la dichotomie droite-gauche est dépassée et que Marx n’est aujourd’hui plus particulièrement de gauche. Il remarque qu’il est désormais reconnu que Nietzsche peut aussi être lu à gauche, mais « il n’est pas du tout de notoriété publique que Marx n’a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme la pensée de “gauche”. Marx était certainement “de gauche” en son temps, dans le sens que ce mot avait entre 1840 et 1880, mais aujourd’hui le terme “gauche”, malgré son flou, contient des éléments historiques (l'antifascisme, la modernisation) et philosophiques (l'historicisme, l'économicisme, etc.) qui n’ont plus rien à voir avec la vision du monde de Marx. »

Preve et l’histoire

Mais jusqu’à présent, beaucoup ont parlé de sa mort (Nietzsche), de son inexistence (Marx), etc., mais personne n’avait encore osé parler de sa consommation. Vattimo le fait, et à mon avis, le philosophe turinois n’est que le porte-parole involontaire de forces historiques et économiques immensément plus puissantes que lui: à savoir, le capitalisme totalitaire post-bourgeois et post-prolétarien. Le fait que l’Être puisse effectivement être « consommé » ne peut se produire que dans un horizon social où la Consommation est devenue le seul lien social perceptible, visible et discernable.

– Preve

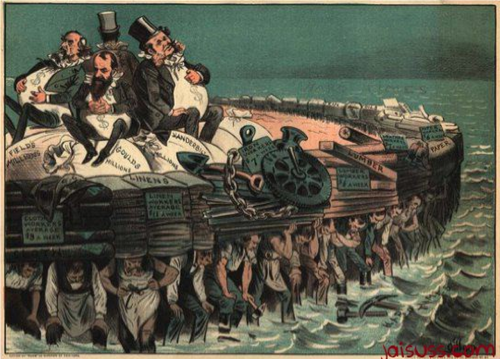

Preve propose un résumé original de l’histoire moderne où, entre autres, la petite bourgeoisie et la dichotomie droite-gauche sont éclairées d’un jour nouveau. En partie, il s’agit de constats déjà connus — il écrit notamment que « les années qui vont de 1917 à 1945 ont été qualifiées de “guerre civile européenne” (Nolte) et les années 1945 à 1975 de “trente glorieuses” (Hobsbawm) ». Il est intéressant qu’il considère la période jusqu’en 1975 comme un « revers » pour la logique du capital, cette logique qui réduit tout à des marchandises sur le marché (« la première société de l’histoire humaine dont la dynamique interne de développement tend à désintégrer toutes les communautés préexistantes et à les remplacer par une masse artificielle de producteurs et de consommateurs sous pression »).

Ce revers venait de deux directions, de la « droite » et de la « gauche » (Preve cite ici tout autant Perón et le socialisme baasiste - de Syrie et d'Irak - que Staline et Hitler). Il s’agissait, du moins en Europe, de deux stratégies: «une tendance faisait appel à la petite bourgeoisie et était principalement de droite. Une autre tendance s’adressait aux classes laborieuses, prolétariennes et populaires et était principalement de gauche ». Dès les années 1970, la dynamique du capital a repris, plus particulièrement après la chute du bloc de l’Est.

Preve rappelle le grand ouvrage de Samuel Francis, Leviathan & Its Enemies, en constatant que « le nouveau capitalisme qui émerge après le tournant du 20ème siècle est largement post-bourgeois, post-populaire et post-prolétarien ». Il évoque à la fois Francis et Kotkin lorsqu’il identifie les composantes de la nouvelle société de classes comme « une oligarchie financière multinationale, une classe moyenne mondiale et une plèbe flexible sont les nouvelles classes qui exigent de nouvelles approches et de nouvelles classifications, lesquelles tardent à émerger précisément en raison d’une paralysie de trente ans dans la perception des innovations historiques ».

Un aspect fécond de l’écriture historique de Preve est sa compréhension du phénomène de 1968, célébré par beaucoup, et pas seulement à gauche, mais que Preve identifie comme « un moment “systémique” de transition d’un capitalisme bourgeois, donc encore relativement fragile, à un capitalisme post-bourgeois, donc beaucoup plus répandu, métabolisé et puissant. » Il s’agissait avant tout de détruire les restes des anciennes formes religieuses, culturelles, sociales et politiques européennes.

L’analyse de Preve sur la gauche à laquelle il a jadis appartenu est également précieuse. Il a visité à plusieurs reprises les pays de l’Est et a pu constater que la proportion de convaincus ne dépassait pas 20%, les 80% restants ne croyant pas au projet socialiste réel (y compris de nombreux hauts politiciens).

Preve décrit la gauche comme un milieu social incapable de se réformer. «En termes marxistes, toute proposition innovante est inacceptable si son destinataire social est irréformable. En termes nietzschéens, la consolidation d’un bloc social composé d’Ermites et de Derniers Hommes engendre simultanément Décadence et Nihilisme », constate-t-il. Il décrit aussi comment de nombreux anciens de gauche se sont tournés vers les États-Unis quand leur ancien “maître”, sous la forme de l’Union soviétique, avait disparu. « Pour moi, je le répète, l’appartenance n’est rien, et la compréhension est tout, et cette position est l’opposé de ce qui se passe dans 98% du mouvement communiste, pour lequel la compréhension ne compte pas et l’appartenance est tout », écrit Preve.

Preve et les couches intermédiaires

Politiquement, les communautés subalternes se redéfinissent comme le Peuple, et économiquement, elles se définissent comme le Prolétariat.

– Preve

Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque Preve aborde la relation entre la gauche et la classe ouvrière. Son point de départ est que les classes subalternes, dominées, sont incapables par elles-mêmes de développer une culture anticapitaliste et doivent donc déléguer ce travail aux couches intermédiaires instruites (« complètement incapables de produire une culture stratégique anticapitaliste, et obligées d’en déléguer la construction aux classes moyennes inférieures instruites, qui sont totalement inadaptées à cette tâche car prisonnières de leurs propres fantômes: ceux du ressentiment (prolétarien) et de la peur (petite-bourgeoisie)»). On peut d’ailleurs noter l’incapacité de Marx à l’introspection, évoquant la relation entre classe et idéologie mais sans s’attarder sur sa propre appartenance, qui était non prolétarienne.

Preve explique cela: « 95% des “intellectuels organiques” de la gauche (prolétarienne) et de la droite (petite-bourgeoise) proviennent du même environnement, à savoir la petite bourgeoisie cultivée… Marx et Nietzsche sont, de ce point de vue, des penseurs beaucoup plus proches qu’on ne le croit à première vue ». Il évoque aussi le fait que les couches subalternes, contrairement à la théorie de Marx, sont plus révolutionnaires au début de leur rencontre avec le capitalisme, avant d’être intégrées mentalement et politiquement, et que la prolétarisation des classes moyennes n’a pas eu lieu car « le mécontentement des classes moyennes est, de fait, bien plus dangereux pour la reproduction capitaliste que celui des classes ouvrières proprement dites (c’est un point que l’économisme populiste marxiste ne comprend pas et ne comprendra jamais)». Il remarque également que les alternatives de ces couches subalternes, mutualistes et coopératives, sont « en réalité le terrain le plus avancé possible pour ceux qui entendent maintenir leur ancienne identité fondée sur la solidarité ».

Marx et Nietzsche

Est-il possible de proposer une comparaison entre l’individualité libre de Marx et le Surhomme–l’Autre homme de Nietzsche ? Voilà, bien sûr, tout l’enjeu de ce modeste petit travail.

– Preve

La lecture que fait Preve de Marx revient aux sources et le replace dans son contexte historique. Il identifie notamment le cœur du projet marxien: l’aliénation. L’aliénation suppose une rupture historique et une nature humaine aliénée (la fameuse essence de l’espèce).

Preve résume l’aliénation ainsi: « le capitalisme aliène donc l’essence humaine générique du simple fait qu’il la réduit à une seule dimension: celle de la production et de l’échange de marchandises. L’essence humaine est générique, et le capitalisme la force à devenir uniquement spécifique. Les humains sont forcés de penser leur présent et de planifier leur avenir dans la seule dimension restrictive de la production et de l’échange de marchandises».

On peut ici comparer avec la description d’Evola du caractère démoniaque de l’économie et du travail contre d’autres activités, même si Marx, à la différence, manque d’un appareil conceptuel pour ces autres activités et cette essence d’espèce. Quoi qu’il en soit, Marx estime que l’homme a été aliéné au cours de l’histoire. Contrairement à beaucoup à droite, il pense néanmoins qu’un retour à des formes sociales plus anciennes et moins aliénées est impossible. Il faut donc construire de nouvelles formes.

Preve trouve cette approche féconde et écrit: « Marx envisage une anthropologie de l’individualité libre dans un cadre communautaire non oppressif, et c’est ce projet qui a les implications épistémologiques de sa théorie du “matérialisme historique”. Si un “retour à Marx” a un sens aujourd’hui, ce ne peut être que dans cette perspective. »

Tels sont les idéaux de Marx. Sa méthode peut être tout aussi utile selon Preve. Il s’agit d’un appareil conceptuel pour comprendre les sociétés, même si l’on sait aujourd’hui que Marx ne pouvait pas forcément prédire l’avenir avec le dit appareil. Il a surestimé, par exemple, le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière et n’a pas développé de théorie sur sa propre classe. Mais cela ne signifie pas que la notion de classe est inutilisable.

Preve résume la boîte à outils marxienne ainsi: «Le modèle scientifique de Marx repose sur quatre concepts fondamentaux (mode de production, forces productives, rapports de production et idéologie), auxquels on peut ajouter un cinquième et un sixième, développés surtout par Lénine (formation socio-économique et impérialisme)… Personnellement, je pense que l’utilisation rationnelle de ces six concepts, qui forment ensemble un modèle théorique harmonieux et équilibré, est totalement indépendante de la “foi” dite en une solution communiste des contradictions sociales, même si chez Marx, la perception de l’aliénation, le projet anthropologique de l’individualité libre et enfin le modèle épistémologique d’une science historique unifiée étaient une seule et même chose, inséparables».

Comme l’écrit Preve, il est tout à fait possible d’utiliser ces quatre ou six concepts marxistes centraux et de conclure que la société classique libérale ou l’État-providence est l’état le plus probable et/ou le plus souhaitable. Ou de les combiner à des concepts d’autres penseurs, par exemple Spengler et Schmitt.

La lecture que fait Preve de Nietzsche est par endroits aussi féconde que celle de Marx. Il ne considère pas Nietzsche comme un penseur particulièrement irrationnel ou athée; au contraire, il « philosophe avec le marteau » de façon fondamentalement rationnelle, et la « mort de Dieu » est avant tout une description d'une société ayant perdu sa base métaphysique.

Preve est conscient que Nietzsche avait une autre vision des ouvriers et de la démocratie que Marx; il écrit notamment: « Nietzsche, cependant, ne s'est pas seulement opposé à la Commune de Paris, il est allé beaucoup plus loin. Il y voyait le terrible signal émanant du “volcan” de la hideuse populace démocratique, porteuse du vieil esprit de ressentiment, de la décadence et du nouveau ressentiment du nihilisme. La Commune de Paris joue un rôle crucial dans la genèse historique et psychologique de la pensée de Nietzsche».

En même temps, il ne voit pas en Nietzsche un défenseur de l’inégalité, que ce soit dans sa forme traditionnelle ou libérale de marché (« que le lecteur réfléchisse donc à un fait curieux. Nietzsche, ce penseur dont le style expressif déborde de rhétorique sur l’inégalité, est en même temps le créateur d’une philosophie qui n’offre aucune base pour légitimer ni le modèle religieux de l’inégalité précapitaliste ni le modèle économique de l’inégalité capitaliste », écrit-il).

Mais, une fois encore, on peut distinguer entre les idéaux de Nietzsche, d'une part, et sa méthode ou son appareil conceptuel, d'autre part. Ce dernier s'avère utile pour comprendre aussi bien l’histoire que le présent, comme le montre l’analyse de la gauche teintée de nietzschéisme de Preve.

Il écrit à propos de Nietzsche: « il n’est pas incorrect de dire qu’il aboutit en fait à un système implicite, dans lequel un fait préliminaire à reconnaître (la mort de Dieu) donne lieu à une métaphysique fondée sur quatre coordonnées structurantes (décadence, nihilisme, retour éternel du même, et enfin la volonté de puissance). » Ce sont là quatre concepts utiles.

Preve résume aussi les cinq types de personnages chez Nietzsche: «La thèse de Nietzsche sur la mort de Dieu est une thèse anthropologique car elle n’a pas d’autre fonction que de servir de fondement à une sorte de théâtre anthropologique composé de cinq personnages différents (l’Homme, l’Ermite, l’Homme supérieur, le Dernier Homme, et enfin le Créateur) dont la nature doit être pleinement comprise. »

Dans l’ensemble, c’est un petit ouvrage riche d’enseignements. Preve décrit une nouvelle situation historique, où les anciennes classes ont été remplacées par des oligarques, une classe moyenne mondiale et une plèbe, et où droite et gauche sont devenus des concepts obsolètes. On n’est pas obligé de partager sa définition de la droite et de la gauche; il existe également une approche plus métahistorique représentée, entre autres, par Evola et Chafarevitch, qui permet de trouver son récit historique utile.

Preve est particulièrement intéressant pour une gauche qui commence à soupçonner que la « gauche » s’est enfermée dans des comportements nuisibles. Son analyse de l’empire mondial américain est en partie datée, beaucoup de choses se sont passées depuis 2004, mais la lutte pour une Europe libre demeure intemporelle.

L’accent mis par Preve sur le capitalisme plutôt que sur la bureaucratie moderne suggère aussi une perspective spécifique; la question de savoir qui est le maître et qui est le valet dans la relation entre « l’État et le capital » a été débattue depuis longtemps et, selon Evola et Klages, pourrait même cacher certains facteurs “z” ayant façonné aussi bien le capitalisme que l’État moderne. Mais dans l’ensemble, le livre de Preve, Marx e Nietzsche, est vivement recommandé au lecteur averti.

18:09 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, friedrich nietzsche, costanzo preve, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Écrire un commentaire