(1) https://www.dailymail.co.uk/news/article-6292049/Putin-sa...

(2) En toute rigueur, c’est à Cicéron que revient d’avoir formalisé le premier l’idée de la guerre juste, dans La République (II, 31 et III, 37). Repris par Saint Augustin qui y adjoint l’idée chrétienne de contribution au Salut, elle est ensuite formalisée par Thomas d’Aquin. Voir LEVILLAYER A. « Guerre juste et défense de la patrie dans l’Antiquité tardive », in Revue de l’histoire des religions, tome 3, 2010, p. 317-334.

(3) Définition au chapitre 1 de « De la Guerre », paragraphe 2.

(4) Ce qui n’est finalement que la traduction du fameux « Cedant arma togae, concedat laurea linguae » de Cicéron.

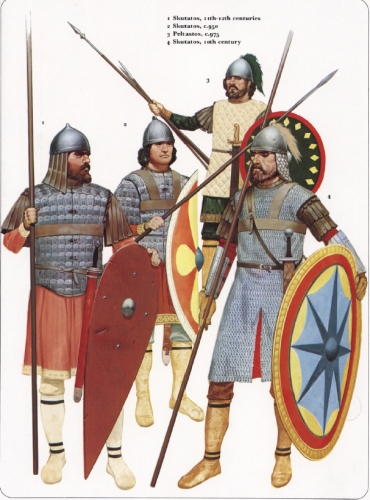

(5) Une grande partie de cet article repose sur les analyses développées par EDWARD LUTTWAK dans son excellent ouvrage La Grande Stratégie de l’Empire byzantin, Paris, Odile Jacob, 2010 (édition originale anglaise 2009).

(6) Sur l’émergence du gouvernement des Lois on pourra se rapporter aux travaux d’Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Cours au collège de France, 2012-2014, Paris, Fayard, 2015, 515 pages.

(7) NORWICH, J.J., A Short History of Byzantium, First Vintage Books, New York, 1982, 430 pages, pp. 382-383.

(8) Timothy Ware, L’orthodoxie, Bruges, 1968, DDB, 480 pages, p. 150-151.

(9) Spécifiquement sur le ce « messianisme » on pourra lire DUNCAN P.J.S., Russian Messianism, third Rome, revolution, communism and after, New York, Routledge, 2000.

(10) CHRISTOU T., The Byzantine history of Putin’s Russian empire, sur The Conversation – http://theconversation.com/the-byzantine-history-of-putin...

(11) DUCELLIER A., Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, 1986, page 91. L’Empereur Maurice – l’auteur du Strategykon – tenta de se maintenir en Italie largement pour des questions de prestige, et on peut penser que les coûts de cette entreprise pesèrent dans sa réflexion stratégique.

(12) En 1914-17 et en 1941-45 par l’Allemagne et, on l’oublie souvent, en 1920 par la Pologne, dont les troupes s’emparèrent de Kiev et Minsk. L’intervention des puissances occidentales contre la Révolution marqua aussi les esprits car elle montra l’encerclement de l’espace russe, les alliés débarquant sur toutes les côtes de la future URSS.

(13) FACON. I., Export russe des systèmes anti-aériens S-400 : intentions stratégiques, atouts industriels et politiques, limites, Défense & Industrie n°13, juin 2019, 4 pages.

(14) « Russie Afrique : le retour » – Affaires Étrangères du 19 octobre 2019. https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangere...

(15) Cité par DUCELLIER A., op. cit, page 15.

(16) FUKUYAMA F., La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Paris, Flammarion, 1992. Faisons au moins justice à Francis Fukuyama en reconnaissant que son livre comporte bien plus de nuances et d’hésitations sur la validité de sa théorie que ne le suggèrent à la fois ses adversaires et ses thuriféraires.

(17) Autant de crises, dont les ferments étaient connus et documentés depuis la chute de l’URSS. Ainsi, pour le cas de l’Ukraine et de la Crimée, on pourra relire BREAULT Y., JOLICOEUR P. et LEVESQUE J., La Russie et son ex-empire, Paris, Presses de Science Po, 2003, pages 105-115.

(18) https://www.la-croix.com/Monde/Europe/djihadistes-Caucase...

(19) SHAPE, Allied Command Operations – Comprehensive Operations Planning Directive COPD, 2013, 444 pages, voir en particulier pages 21, 26, 63 et 88 à 91.

(20) CONNEL, M. et VOGLER, S., Russia’s Approach to Cyber Warfare, CAN, Washington, 2017, 38 pages, pp. 3-6.

(21) Voir GLANTZ D., Soviet Military Deception in the Second World War, New York, Routledge, 2006.

(22) KEEGAN J., dans son ouvrage Intelligence in War, Londres, Pimlico, 2004, réfléchit ainsi sur les limites du renseignement dans la conduite des opérations. Il s’inscrit plutôt dans le droit fil de Clausewitz pour lequel, face au brouillard de la guerre et aux forces de frictions, il est coûteux et peu efficace de rajouter de la confusion.

(23) Voir LOPEZ J., Berlin, Paris, Economica, 2010, pages 75-88 pour une brillante synthèse francophone de l’évolution doctrinale soviétique de la bataille en profondeur, manœuvre opérationnelle la plus aboutie sans doute de l’ère de la guerre mécanisée.

(24) KAINIKARU S., In the Bear’s Shadow: Russian Intervention in Syria, Air Power Development Centre, Canberra, 2018, 192 pages, pp. 81-96.

(25) Autour de 600 chars ukrainiens. Voir l’audition du général P. Facon par la commission de la défense nationale et des forces armées – CR74 du 25 septembre 2018. Le général Facon note d’ailleurs l’importance du déni d’accès dans l’approche russe, très byzantine : il ne s’agit pas tellement de rechercher la décision de manière immédiate par la manœuvre, le feu et le choc, mais d’entraver la capacité adverse à le faire par déni d’accès terrestre et/ou aérien.

(26) Sur le paradoxe de la stratégie et son prolongement nucléaire, voir LUTTWAK E. N., Le grand livre de la stratégie, Paris, Odile Jacob, 2001, pages 21-23 et 205-207.

mardi, 07 janvier 2020

De Byzance à Poutine : la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident...

De Byzance à Poutine : la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident...

par Stéphane Audrand

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un texte de Stéphane Audrand, cueilli sur Theatrum Belli et consacré à la grande stratégie russe. Stéphane Audrand est consultant indépendant spécialiste de la maîtrise des risques en secteurs sensibles.

De Byzance à Poutine – Éléments de réflexions sur la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident

La Russie effraye, fascine parfois, suscite peurs et antagonismes, mais le plus souvent dans l’incompréhension la plus totale et les clichés les plus simplistes. Son utilisation des instruments de puissance nous échappe, nous déconcerte, voire nous révulse, tant la pratique russe s’éloigne des codes occidentaux et notamment de la dichotomie « soft » et « hard » power.

Ainsi, l’incident en Mer d’Azov en 2018 ou les déclarations de Vladimir Poutine concernant la promesse du « paradis pour les Russes » en cas de guerre nucléaire ont attiré les réflexions les plus baroques [1]. C’est en vain que les commentateurs et les analystes tentent d’appliquer les grilles d’analyse occidentales à la situation russe. Leur inadéquation ne semble avoir pour conséquence que de disqualifier la Russie : ni « occidentale » ni « asiatique », l’espace russe semble failli, voué à l’échec et par conséquent stigmatisé. Par un ethnocentrisme qui serait comique s’il n’était porteur de risques, les Européens comme leurs alliés d’outre-Atlantique multiplient les représentations caricaturales de la politique de Vladimir Poutine, sans en percevoir la logique ou en la dénonçant comme intrinsèquement « mauvaise ». Ainsi, on souligne souvent l’incapacité de Moscou à « terminer » une guerre, citant les situations bloquées de longue date, du Haut-Karabagh à l’Ossétie, du Donbass à la Transnistrie. De même, on s’offusque des menées propagandistes, de l’instrumentalisation du droit international, du double discours, de la prétention russe (censément hypocrite) à négocier tout en bombardant… Comprendre l’autre, principe de base des relations internationales, semble bien difficile s’agissant de la Russie.

Les déterminants de la stratégie russe nous échappent, en grande partie parce qu’ils ne s’inscrivent pas dans notre héritage occidental de la guerre, dont le modèle mental est marqué par l’apport essentiel de deux auteurs : Saint Thomas d’Aquin et Carl von Clausewitz. Du premier nous avons hérité la propagation occidentale de la théorie de la guerre « juste », seule justification possible au déchaînement de la violence que la tradition romaine et chrétienne du droit ne peut considérer que comme une entorse au gouvernement des lois et à l’injonction de charité. D’où la limitation de la guerre à la puissance publique, au prix d’une cause juste et d’une intention bornée par l’intérêt général [2].

Au second nous devons la mystique de la guerre « totale », moment de la politique qui consiste en un acte de violence pour contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté [3]. Loin d’être antinomique, les deux approches se complètent et toute la théorie dominante moderne des conflits en Occident tourne autour de ces deux môles : il n’est de guerre possible que si elle est légitimée par le droit et la morale et il n’est de guerre envisageable que par la recherche de la victoire, moment politique par lequel le vaincu se soumet au vainqueur, à travers un ensemble de conditions – de capitulations – qui marquent la fin du « temps de guerre » et le retour au « temps de paix », au gouvernement par les lois. L’organisation même de la sécurité collective après 1945 autour de l’idée de l’Organisation des nations unies repose sur ces deux piliers de la guerre « juste » et de la guerre « politique » et marqua le triomphe mondial des conceptions occidentales : la Charte des Nations unies disqualifie la guerre comme « instrument » dans les mains du pouvoir, en dehors du rétablissement collectif de la sécurité ou de la légitime défense individuelle des Etats. Pour aller plus loin, on peut même penser que l’idée que le soft power puisse être décorrélé du hard power est une conséquence moderne de ce raisonnement : la puissance armée ne peut pas être « incluse » dans les autres pouvoirs, elle doit cohabiter « à côté » [4].

À l’opposé, la pratique russe moderne s’inscrit dans une toute autre tradition épistémologique qui emprunte largement à un héritage byzantin dans lequel le strategikon de l’empereur Maurice remplacerait à la fois Thomas d’Aquin et Clausewitz et ferait figure de « code opérationnel », comme l’a remarqué Edward Luttwak [5]. L’héritage byzantin irrigue la tradition russe de l’usage de la force et de la puissance, et il a influencé à la fois la mystique du pouvoir (impérial ou étatique) et l’exercice de l’usage de la force, qu’elle soit armée ou non. D’une part, il n’y a pas forcément de recherche d’une « victoire » nette, car la perception de celle-ci est différente et car le continuum du pouvoir en action remplace la dichotomie « Guerre et Paix ». C’est l’ascendant qui compte. D’autre part, il n’y a pas la même obsession pour la justice de l’action car le gouvernement des lois n’est pas perçu comme prépondérant. C’est en Occident qu’a émergé l’idée que le princeps, le gouvernant, pourrait lui-même être soumis en temps ordinaire au droit, même lorsqu’il se trouve être le législateur unique [6].

L’Empire byzantin souffre d’une réputation peu flatteuse en Occident, entretenue par des siècles d’ignorance et d’approximations historiques dont la première est bien son qualificatif même. Jamais les habitants de cet empire ne se qualifièrent eux-mêmes de « Byzantins ». En leur temps, ils étaient appelés et se nommaient Romaioi, Romains, parce qu’ils furent d’abord et avant tout, non pas « les continuateurs » de l’Empire romain, mais bien l’empire romain lui-même. Il faut rappeler cette réalité : dans un environnement hostile, entouré d’ennemis, comptant bien peu d’alliés, faisant face aux Perses, aux Slaves, aux Arabes, Turcs et Latins, l’Empire romain d’Orient persista jusqu’en 1453 en tant qu’entité politique. Un empire de plus de mille ans ne peut être réduit à la vision qu’en colporte l’historiographie occidentale, mettant en avant « décadence », « querelles byzantines » et « duplicité » dans le sillage d’Edward Gibbon. Au contraire, il faut reconnaître sa capacité d’adaptation et de reconfiguration, pour tenir compte des affaiblissements qu’il dut affronter et admettre qu’il fut dirigé pendant longtemps par une élite éclairée et soucieuse du bien commun [7].

Le lien historique de Byzance avec la Russie s’est construit par la christianisation des Slaves, du IXe au XIe siècle. Alors que les principautés slaves demeurèrent morcelées jusqu’au XIIIe siècle, la foi orthodoxe fut un ciment certain d’unité sociale et culturelle, à l’image du catholicisme romain en Occident. Pour autant, ce n’est pas avant le XVIe siècle que le « messianisme russe » se développa, quelque soixante ans après la chute de Constantinople. L’idée centrale, mise à profit par l’État moscovite naissant, fait de Moscou la « troisième Rome », celle qui n’échouera pas, après que la première Rome soit tombée sous les coups barbares du fait de son hérésie et la deuxième, Constantinople, sous les coups des Turcs et par la trahison des Latins [8]. Ce messianisme moscovite servit tour à tour l’affirmation du pouvoir tsariste, l’idéologie panslaviste et même, plus tard, le marxisme soviétique. Il se cristallisait toujours autour de l’élection de Moscou comme axis mundi et de la responsabilité russe pour porter la seule civilisation de la « vraie foi » (qu’elle soit orthodoxe ou – momentanément – marxiste-léniniste) [9].

L’examen du « code opérationnel byzantin » et sa mise en regard avec les actions du Kremlin sur la scène mondiale montrent d’importantes corrélations qui s’expliquent par cette tradition de la littérature byzantine, comme si, après une parenthèse rationaliste et « occidentaliste » de quelques siècles ouverte par Pierre le Grand et refermée par Michael Gorbatchev, les Russes renouaient avec leur héritage épistémologique antique, héritage d’ailleurs revendiqué ouvertement par le Kremlin [10]. On voit s’inscrire dans cette tradition orientale une toute autre vision de l’exercice de la puissance, qui préside à la perpétuation d’un empire encerclé par des adversaires multiples et qui voit dans sa perpétuation même son ambition principale. Il faut durer en s’adaptant, malgré les faiblesses de l’Empire.

Premières similitudes avec l’espace russe actuel, l’encerclement et la perception de menaces multiples, mais aussi l’idée que « vaincre est impossible ». L’Empire byzantin – conservons cette dénomination par commodité – ne pouvait pas compter sur un quelconque verrou territorial pour protéger une géographie exposée de toutes parts. Les Vandales, les Goths, Perses, Slaves, Arabes, Turcs, Latins… Les ennemis se succédèrent sans fin aux frontières de l’Empire et la disparition de l’un ne faisait que la place de l’autre, à l’image des barbares gothiques vaincus en Italie pendant la reconquête justinienne, et qui furent « remplacés » par les Lombards, ruinant les coûteux efforts de l’Empire [11].

Le fait que la Russie actuelle se perçoive comme menacée dans ses frontières continue d’échapper à la majorité des observateurs occidentaux, qui préfèrent mettre en avant l’expansionnisme russe et la menace qu’il représente pour ses anciens États « vassaux ». L’Europe a ainsi totalement épousé le point de vue des États de l’ancien Pacte de Varsovie, sans chercher à comprendre celui de Moscou. Envahie à trois reprises en moins de cinquante ans au début du XXe siècle [12], la Russie ne préserva son indépendance qu’au prix de millions de morts et de destructions d’une ampleur colossale. On peut comprendre que l’idée de l’invasion marqua les esprits et que le recul de la frontière « le plus loin à l’ouest possible » devint une obsession. Si le dénouement du second conflit mondial avait paru enfin donner à l’espace russe la profondeur stratégique nécessaire à sa protection, la liquidation à marche forcée de l’URSS fit reculer la frontière de positionnement des troupes de 1 300 km, de la frontière de l’ex « Allemagne de l’ouest » à celle de la Lettonie. La situation stratégique actuelle de la Russie est objectivement celle d’un empire certes encore puissant militairement, mais affaibli démographiquement, démembré et encerclé, et pas d’une puissance en expansion : les forces de l’OTAN sont à moins de 600 km de Moscou. Les trajectoires économiques et démographiques ont à ce point divergé depuis la chute du Mur de Berlin que la Russie, malgré son territoire et ses immenses ressources, ne dispose plus que de la population combinée de la France et de l’Allemagne et du PIB de l’Italie. Dans ces conditions, peut-on reprocher à Vladimir Poutine de se sentir « menacé » par l’OTAN qui agrège près d’un milliard d’habitants, avec un PIB vingt fois supérieur ? Bien entendu, cela ne doit pas conduire à négliger ou ignorer la menace qu’il peut représenter en retour, mais plutôt à la considérer comme une perception de sa propre faiblesse sur le long terme.

Le pouvoir moscovite est tout simplement conscient qu’il ne peut pas « gagner » face à l’Occident : son objectif de (re)sanctuariser la Russie tout en affaiblissant ses adversaires doit être compris dans ce contexte limité. Du reste, s’il est souhaitable que l’Europe soit faible militairement pour la Russie, elle demeure le client indispensable du gaz russe et se trouve ainsi liée dans une situation de dépendance. Encerclée, la Russie l’est aussi en Asie : le Japon et la Corée du Sud ne sont pas perçus autrement que comme des tremplins américains, tandis que la Chine, partenaire et allié de circonstance, constitue une menace de long terme perçue comme telle à Moscou. La relance favorable des négociations avec le Japon à propos des îles Kouriles est ainsi la concrétisation de cette crainte russe face à la Chine, qui justifie sur le moyen terme une tentative de rapprochement avec les adversaires potentiels de Pékin. Là encore on voit la marque byzantine d’une diplomatie à la fois opportuniste et dénuée d’aprioris moraux : seul compte l’intérêt de l’Empire et s’il est possible de diviser ses adversaires à peu de frais, c’est toujours souhaitable, même au prix de renversements apparents d’alliance. L’instrumentalisation des ventes d’armes à la Turquie est ainsi un bon exemple par lequel, à bon compte, Moscou accentue la division de l’OTAN [13].

S’il y a utilisation récurrente de la force armée par Moscou depuis 2014 et l’annexion de la Crimée, c’est d’une part car elle constitue pour l’instant une des dernières cartes maîtresses de la Russie, et d’autre part car la situation russe n’est perçue fort justement que comme ne pouvant qu’inexorablement se dégrader : l’économie de rente reste tributaire du pétrole et du gaz dont les cours sont corrélés, la démographie est sinistrée et les tensions sociales sont à la hausse, ce qui justifie d’agir au plus tôt, l’attente n’étant porteuse que d’une détérioration de la situation globale et d’une réduction des options stratégiques. On évoque souvent les « succès » de Vladimir Poutine, mais on oublie aussi les limites de son action. Ainsi, si la Russie a occupé une place laissée vide au Proche Orient par le recentrage stratégique vers l’Asie voulu par Barack Obama, elle a été incapable de conserver son ancienne influence dans les Balkans, réduite à la Serbie, et dont l’évolution actuelle est beaucoup moins marquée par l’empreinte de Moscou qu’en 1999 pendant la crise du Kosovo. En outre, l’intervention en Syrie ne passionne plus les foules et le pouvoir se fait discret sur le sujet. En Afrique, la Russie a pu avancer, notamment via ses mercenaires et quelques ventes d’armes, comme en Centrafrique, là encore à la faveur du recul des occidentaux, mais la position reste opportuniste et fragile [14].

Cet opportunisme typiquement byzantin s’explique en partie par le manque de moyens, mais aussi par la perception de l’impossibilité pratique de la « victoire », voire de son inutilité : mieux vaut agir quand c’est possible, mais sans se laisser entraîner dans des conflits trop coûteux. Les Byzantins comprirent en effet, tout comme les Russes actuellement, que l’idée de victoire « totale » contre un adversaire puissant était un leurre et que la rechercher faisait courir le risque de la sur-expansion et de l’épuisement : vaincre totalement un adversaire absorbait d’énormes ressources matérielles, humaines et fiscales, usait l’Empire et n’aboutissait, au final, qu’à faire « de la place » pour qu’un nouvel adversaire face auquel la situation impériale serait compromise par l’épuisement. Loin de sécuriser l’Empire, l’anéantissement d’un adversaire était donc perçu comme trop coûteuse et contre-productive, un « paradoxe de la stratégie », compris comme tel, notamment par l’Empereur Isaac Comnène qui théorisait qu’en temps de faiblesse, « l’augmentation est une diminution » [15].

À l’anéantissement, les Byzantins préféraient l’affaiblissement de l’adversaire, en usant d’abord d’influence politique et diplomatique. Le recours à la force était toujours possible, mais ne devait pas placer l’Empire en position de s’épuiser. Cette approche, née dans la douleur face aux Perses, aboutit à la création de « conflits larvés » entre tierces parties, insolubles mais qui divisaient les adversaires tout en les maintenant fixés sur des enjeux mineurs. C’est une approche qui choque en Occident : d’une part nous avons tendance à considérer qu’il doit y avoir « un » adversaire principal (celui contre lequel s’exerce la violence de la guerre juste) et d’autre part qu’il doit être vaincu, totalement, pour résorber la tension morale que crée le conflit. D’où cette impression, absurde à l’échelle historique, que l’Histoire prenait fin en 1989 [16] : l’adversaire principal, l’URSS, s’étant effondré, la victoire mondiale de l’Occident et de son système politico-économique semblait évidente et définitive. Toute conflictualité devenait parfaitement secondaire en l’absence d’adversaire légitime à la démocratie libérale. On sait ce qu’il advint des dividendes de la paix, acquis sous forme de « subprimes »…

Dans l’approche russe, la conflictualité, loin de fragiliser la situation sécuritaire, y contribue dans un paradoxe orwellien qu’on pourrait résumer par « la guerre (larvée) c’est la sécurité ». Ainsi, l’abcès de Transnistrie s’insère comme un « coin » entre Ukraine et Moldavie. De même, l’Ossétie du Sud « fixe » la Géorgie sur le plan territorial, tout comme le séparatisme du Donbass contribue à affaiblir l’Ukraine et sécurise l’annexion de la Crimée : aucun besoin de « résoudre » ces conflits. Dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt de Moscou est que cela continue [17]. Même l’intervention dans le conflit syrien doit se comprendre, en partie, comme une action de protection par fixation de l’adversaire aux frontières. Loin d’être une extravagante aventure ultramarine, l’intervention en Syrie en 2015 était perçue à Moscou comme l’impérieuse nécessité de protéger les marches du Caucase. On oublie facilement que la même distance sépare la Russie de la Syrie et Paris de Marseille : environ 650 km. Le containment puis la réduction, en Syrie, de l’enclave djihadiste répond ainsi à un objectif immédiat de protection du Caucase, qui explique notamment la facilitation au départ des djihadistes organisée en sous-main par les services russes, mais aussi le « redéploiement » des survivants en Ukraine après la chute de Daech [18].

Cette compréhension de l’instrumentalisation des conflits non comme un moteur de l’expansion territoriale massive mais plutôt comme une avancée prudente du glacis stratégique par la création d’un « tampon instable » permet ainsi d’analyser le comportement russe actuel. Ayant perdu des provinces perçues comme « historiquement russes » (la Biélorussie, l’Ukraine) ou « indispensables » à la sécurité (Pays Baltes, Géorgie), la Russie cherche à reconstituer un espace stratégique suffisant qui mette Moscou à l’abri de toute tentative étrangère. Ainsi, il ne faut pas tant craindre par exemple une invasion en bonne et due forme de la Pologne ou des Pays Baltes que des tentatives de déstabilisation et de neutralisation, par agitation de minorités, armées à peu de frais avec des surplus d’armements et encadrées par des supplétifs. Or face à ce genre de conflit, l’OTAN, pensé pour les guerres de haute intensité, est démuni. Quelle serait la réaction de l’alliance si la Lituanie ou la Géorgie – si elle finit par rejoindre l’Alliance – invoquaient l’article V du Traité de l’Atlantique nord face à des « bandes armées » ?

Prolongeant l’idée que la conflictualité puisse être contributive à la sécurité dans la durée, la Russie de Vladimir Poutine ne distingue pas « temps de guerre » et « temps de paix » et a une approche globale (on pourrait dire « systémique ») de la diplomatie. Même si les Russes, dans le triomphe rationaliste du XVIIIe siècle, ont pu se rallier, pour un temps au moins et partiellement, à la vision occidentale de la guerre, ils s’en sont éloignés de nouveau, depuis la chute de l’URSS. Ainsi on comprend mieux la stupeur outrée des observateurs qui frappent de duplicité Vladimir Poutine lorsqu’il prétend négocier la paix pendant que l’aviation russe bombarde la Syrie. De même, la volonté de Moscou de discuter en même temps des quotas de gaz transitant par l’Ukraine et du conflit au Donbass, alors que ni les Européens ni Kiev ne voient (ou ne veulent voir) le rapport suscite crispations et incompréhensions. Il ne s’agit là encore que d’un avatar de conceptions occidentales ethno-centrées. Au demeurant, l’idée qu’il y a un « temps pour la négociation » et un « temps pour les armes » qui seraient mutuellement exclusifs est récente et, au final, on peut s’interroger sur sa pertinence. Elle ne se justifiait guère que pendant le second conflit mondial, en raison de la dimension idéologique irréconciliable des forces en présence. Mais une étude de la conflictualité sur le long terme montre que, en Occident comme en Orient, la règle est que les diplomates continuent de se parler pendant les combats. On peut même considérer, comme le suggère Luttwak à propos des Byzantins, que la diplomatie est encore plus importante pendant la guerre car elle permet de recruter de nouveaux alliés tout en divisant les coalitions adverses. En allant plus loin, on peut s’étonner que l’OTAN ait, dans sa doctrine opérationnelle, une vision tout à fait systémique des crises, marquant un continuum du politique à l’économique et au militaire et qui prend en compte les aspects diplomatiques du centre de gravité, mais que les dirigeants de l’Alliance atlantique, eux, soient souvent incapables de s’approprier la vision « technique » de leurs propres états-majors [19].

L’influence et la parole sont également des points de convergence entre la pratique byzantine et russe. Déjà au Moyen-âge, les Latins dénonçaient la « duplicité des Grecs » et se plaignaient de leur manque de parole. L’attachement occidental à la notion de « Vérité » n’a fait que croître avec le triomphe du rationalisme, de la méthode scientifique et du gouvernement par les lois. À l’opposé, Byzantins comme Russes percevaient et perçoivent encore la nécessité de raconter des « histoires » adaptées à chaque situation. Au temps pour les fake news, l’important est pour Moscou d’occuper le terrain de la communication, y compris par la désinformation. La démoralisation de l’adversaire par la mise en avant de ses faiblesses compte plus d’ailleurs que la propagande valorisante et c’est la méthode que pratiquent, au quotidien, Russia Today ou Sputnik. C’est une évolution marquée depuis la chute de l’URSS : Moscou ne cherche plus à proposer un système de valeurs opposé à celui de l’Occident, mais plutôt à le discréditer afin de démoraliser les populations, spécifiquement en Europe, en construisant la prophétie (hélas assez auto-réalisatrice) d’Européens « condamnés car moralement faibles ». L’approche du domaine « cyber » diffère ainsi radicalement de celle de l’Occident, en ce qu’elle s’inscrit dans la continuité avec les sujets informationnels et médiatiques [20].

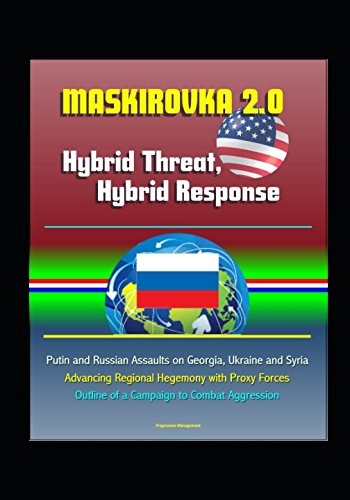

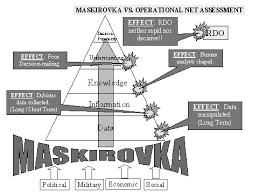

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Ainsi, la déception offre le bénéfice de créer de la confusion et d’affaiblir l’adversaire sans combat ou en préalable à celui-ci. Un des avantages conférés par la déception est l’économie des forces. Il s’agit là d’un point commun notable entre l’Empire Byzantin et la Russie actuelle : dans les deux cas, on est face à un ensemble impérial disposant de forces de grande qualité, mais coûteuses à reconstituer en cas de pertes. Il faut donc les utiliser avec parcimonie et ne pas hésiter à avoir recours à des alliés, des mercenaires ou des « proxies » qu’on ira chercher avant ou pendant le conflit pour limiter l’engagement des forces impériales. Bien qu’ayant été couramment pratiquée en Occident, la déception semble à la fois passée de mode et emprunte d’inefficacité et de disqualification morale. Sans doute est-ce un avatar de l’obsession de la guerre « juste » : la ruse, le mensonge sont par essence des comportements négatifs qu’un État agissant au nom d’une juste cause devrait se restreindre d’employer. Ainsi se creuse le fossé entre le monde du renseignement et celui des opérations, pour des raisons souvent plus idéologiques qu’organisationnelles [22].

La Russie est sortie des conceptions soviétiques qui prévoyaient l’engagement massif de grands corps blindés pour disloquer en profondeur l’adversaire [23]. L’armée russe rénovée par Vladimir Poutine depuis 2008 s’est reconstituée autour de « pointes de diamant » : des unités de choc équipées en matériel modernisé qui sont, certes, supérieures en effectifs aux forces de haute intensité européennes, mais qui ne peuvent plus compter comme dans les années 1970 sur une écrasante supériorité numérique. Le gros des effectifs demeure équipé d’armes anciennes et n’a qu’une aptitude douteuse à la manœuvre interarmées, tout en pouvant fournir utilement des contingents de blocage, d’occupation ou de disruption. Ainsi, à la manière des Byzantins, les Russes sont intervenus en Syrie de manière limitée, pour « encadrer » leurs alliés. Si l’effort russe, considérable au regard des moyens économiques disponibles, a fourni au régime syrien conseillers, appui aérien et d’artillerie, moyens logistiques, antiaériens et de renseignement, le gros du travail d’infanterie a été fait sur le terrain par les supplétifs de la nébuleuse iranienne, complétés de quelques forces spéciales [24]. L’ère n’est plus à la manœuvre des grands corps blindés de l’Armée Rouge, mais plutôt aux « coups de main » opportunistes, comme dans le Strategikon. La situation dans le Donbass est partiellement similaire. Certes on voit le retour de la « haute intensité » en périphérie de l’Europe avec des engagements de centaines de chars lourds, mais là encore en usant d’unités de supplétifs, de « volontaires » qui permettent de ne pas engager les unités de pointe du dispositif de choc, dont la vocation est à la fois d’impressionner, d’aider à la régénération organique et de constituer une réserve de dernier recours : la Russie n’a pas envie d’affronter l’Occident sur le terrain militaire [25].

Cette mise en perspective de quelques éléments saillants des similitudes entre l’art stratégique et opérationnel byzantin et les manœuvres de la Russie de 2018 permet de mieux cerner à la fois les méthodes de Vladimir Poutine, mais aussi ses limites et les raisons de notre propre incompréhension.

On pourrait objecter que la présence des arsenaux nucléaires rend invalide cette approche, par la transformation profonde de l’art de la guerre. Il n’en est rien. De fait, le paradoxe moderne de la dissuasion serait plus compréhensible pour un penseur byzantin que pour son homologue occidental. L’idée que des armes puissent avoir leur meilleure efficacité par leur inutilisation, tout comme celle que la sécurité puisse être fille de la terreur, sont au cœur du paradoxe de la stratégie, de la résolution du dilemme de la convergence des contraires [26]. Mais le dernier point, peut-être le plus important, dans lequel s’inscrit l’arme nucléaire, est celui que nous avons évoqué en introduction : l’idée de durer. L’arme nucléaire offre un sanctuaire temporel à la Russie. Cette sanctuarisation apparaît particulièrement importante en Orient, face à la poussée chinoise en Sibérie et à la très forte disproportion des forces qui serait celle d’un conflit le long de l’Amour.

Même si elle pourrait apparaître à un penseur marqué par l’idée occidentale de progrès, la perpétuation de la civilisation – russe ou byzantine – comme objectif fondamental de la grande stratégie est certainement un pivot épistémologique important, qui donne une résilience particulière à la société russe en période de crise. Et, au fond, il vaut mieux sans doute avoir un objectif clair mais peu séduisant sur le plan idéologique (celui de durer) que de chercher en circonvolutions quel pourrait bien être l’objectif commun de progrès en Europe, en dehors de l’approfondissement de l’efficacité des marchés et de la concurrence libre et non faussée…

Stéphane AUDRAND (Theatrum Belli, 17 décembre 2019)

Notes :

00:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme, Géopolitique, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vladimir poutine, poutine, russie, europe, affaires européennes, stratégie byzantine, byzance, stratégie, géostratégie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Pour la troisième voie solidariste

Pour la troisième voie solidariste

par la "Fédération des Québécois de souche"

Le dernier ouvrage de Georges Feltin-Tracol, Pour la troisième voie solidariste, est un ouvrage de fond réunissant divers articles offrant des exemples concrets et réels d’alternatives au faux dilemme du libéralisme versus marxisme. Facile à lire et surtout à comprendre, l’auteur, que nous avions interrogé pour Le Harfang cet été, est un penseur libre qui refuse les étiquettes et cherche réellement une voie tierce nous permettant de se sortir du marasme actuel.

Car il faut le dire, le marxisme a échoué – personne ne le niera – et le libéralisme est également en faillite, comme nous le prouve constamment l’actualité économique. Endettement, délocalisations, crises à répétition, effritement des classes moyennes, voilà le bilan sombre du régime où nous sommes, qui ne risque pas de se réformer tout seul avec l’arrivée de la robotisation et de l’automatisation à grande échelle. En fait, loin de s’humaniser, le libéralisme s’est transformé en néo-libéralisme mondialiste, véritable rouleau compresseur des peuples.

Plus que jamais, non seulement une troisième voie est possible, mais elle est nécessaire à notre survie en tant que peuple, en tant que nation et même en tant qu’individus.

Alors, quelle voie emprunter?

Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique, conscient de l’échec des deux grandes idéologies se revendiqua lui-même d’une troisième voie, « au-delà de la droite et de la gauche ». Emmanuel Macron fit de même et osa même se revendiquer d’un certain solidarisme, un terme qui n’a certes pas le même sens dans sa bouche que dans la nôtre. Face à cette tentative de cooptation d’une troisième voie éventuelle, Feltin-Tracol dresse quelques impondérables, quelques éléments d’une véritable troisième voie.

Au niveau macro-économique, donc de la nation, les principes qui doivent être adoptés sont les suivants :

1 – libre marché dans certains domaines,

2 – contrôle étatique dans les domaines d’intérêt général,

3 – formations de coopératives, de mutuelles et autres entreprises de co-gestion ou de co-propriété.

Au niveau micro-économique, donc de l’entreprise, c’est la gestion organique, inspirée notamment des idées de Hyacinthe Dubreuil, qui doit primer. Les travailleurs doivent participer à l’avancement de l’entreprise et en recevoir les justes bénéfices. C’est donc une voie tierce, qui existe sous différents modèles qui refuse l’exploitation des travailleurs par le patronat, comme sous le modèle capitaliste, ou à l’inverse l’opposition entre les travailleurs et le patronat, comme préconisée par le marxisme. Une troisième voie se doit de favoriser la concorde, la bonne entente.

Les exemples concrets de ce genre de gestion foisonnent. Nombreux sont les modèles tercéristes qui furent mis en place au sein d’entreprises pour améliorer le rendement, mais pour également donner un sens au travail des employés qui deviennent de véritables partenaires ou associés, et pas dans le sens que Wal Mart donne à ce terme. Pensons à la vision des gaullistes de gauche qui mettaient de l’avant un partenariat capital-travail ou à celle du Front national historique prédatant son « renouveau libéral » ou encore à l’ergonisme de Jacob Sher ou bien à celle de la Doctrine sociale de l’Église ou du corporatisme catholique de René de la Tour du Pin… les alternatives sont légion !

La première troisième voie qui apparut, historiquement parlant, fut le socialisme. Ceux s’en revendiquant, après la Révolution, voulurent faire en sorte que les droits politiques se doublent de droits économiques. Ni de droite royaliste, bien que la droite royaliste avait à cœur les avancées sociales comme le démontra Maurras qui parlait de l’Ancien Régime comme un État « hiérarchique, socialiste et communautaire », ni de gauche bourgeoise, cette dernière étant souvent la classe exploitant les travailleurs, des socialistes comme Louis-Auguste Blanqui, Pierre-Joseph Proudhon, puis plus tard Georges Sorel, Raoul Roy et Jean Mabire, esquissèrent le schéma d’une société plus juste et équitable. Ces noms, la gauche n’ose pas s’y référer tant ils ont peu de lien avec le programme qu’ils mettent désormais de l’avant et d’ailleurs, comme l’ont bien démontré Jean-Claude Michéa et Thibault Isabel, ces socialistes n’étaient pas « de gauche ». Pourtant, si le socialisme représente une alternative réelle, Feltin-Tracol ne préconise pas l’emploi de ce terme, galvaudé par la gauche et vidé de son sens. Mieux vaut se chercher une autre étiquette que de se coller à celle revendiquée par un François Hollande et un Bernard-Henri Lévy.

« Pour une évidente clarté sémantique, écrit-il, il serait préférable de laisser au Flamby normal, à l’exquise Najat Vallaud-Belkacem et aux morts vivants du siège vendu, rue de Solférino, ce mot de socialiste et d’en trouver un autre plus pertinent. Sachant que travaillisme risquerait de susciter les mêmes confusions lexicales, les termes de solidarisme ou, pourquoi pas, celui de justicialisme, directement venu de l’Argentine péronisme, seraient bien plus appropriés. »

« Pour une évidente clarté sémantique, écrit-il, il serait préférable de laisser au Flamby normal, à l’exquise Najat Vallaud-Belkacem et aux morts vivants du siège vendu, rue de Solférino, ce mot de socialiste et d’en trouver un autre plus pertinent. Sachant que travaillisme risquerait de susciter les mêmes confusions lexicales, les termes de solidarisme ou, pourquoi pas, celui de justicialisme, directement venu de l’Argentine péronisme, seraient bien plus appropriés. »

À la recherche d’une troisième voix effective, l’auteur nous replonge d’abord dans la vision tercériste promue par Christian Bouchet, puis dans le solidarisme de Jean-Gilles Malliarkis et Jean-Pierre Stirbois, repris depuis quelques années et remis au goût du jour par Serge Ayoub. En fait, le solidarisme est né au XIXe siècle avec le radical Léon Bourgeois et de là se répandit tant en Belgique, qu’en Allemagne et en Russie où on le représentera avec le trident, symbole toujours employé par les solidaristes. En Russie, il connut ses heures de gloire sous le sigle NTS, qui représentait ces solidaristes opposés activement au régime soviétique. Notons que le terme « solidarisme » n’a aucun, absolument aucun, lien avec Québec solidaire qui allie marxisme économique et culturel dans une ambiance post-soixante-huitarde. Le solidarisme tel qu’envisagé par ses défenseurs et théoriciens n’est pas qu’un système économique et représente une réelle alternative aux démocraties libérales.

Pour l’auteur, comme pour les activistes se réclamant aujourd’hui du solidarisme, cette vision du monde s’ancre dans le réel, dans les peuples avec leurs identités propres et de ce fait refuse toute homogénéisation ou folklorisation tels que promues par le libéralisme et même le marxisme. L’identité des régions, des cultures doit être préservée pour que puisse s’articuler une véritable solidarité des peuples. Ce n’est qu’en étant Breton que l’on peu se faire le compagnon de lutte du Québécois. De même qu’un Irlandais fier de ses origines sera à plus à même de comprendre la réalité d’un Corse.

Notons d’ailleurs un fait qu’on ne peut passer sous silence, soit l’intérêt de Feltin-Tracol pour notre Amérique à nous, celle du lys. Il écrit ainsi que le solidarisme doit « soutenir la lutte méconnue des peuples d’ethnie française en Amérique et en Europe (Québécois, Acadiens, Cajuns, Francos, Métis de l’Ouest canadien, Valdôtiens, Wallons, Jurassiens…).

La francité est plus que jamais ce cercle d’appartenance manquant entre la France et une francophonie un peu trop mondialiste. » De savoir que nous ne sommes pas oubliés de nos cousins français fait chaud au cœur.

L’étude de Feltin-Tracol ne se limite pas au solidarisme et l’auteur nous invite à nous plonger dans l’étude du péronisme, du justicialisme argentin, émulé d’une certaine façon par le général Guillermo Rodriguez Lara en Équateur et par une multitude de mouvements d’Amérique latine. L’exhortation d’un Paul Bouchard et des frères O’Leary à nous intéresser à l’expérience de nos frères latins d’Amérique prend ici tout son sens. L’expérience argentine ne démontre-t-elle pas qu’entre le libéralisme et la gauche marxiste peut exister un courant réellement patriote et social?

Le Libyen Mouhamar Kadhafi instaura lui aussi un régime préconisant une voie tierce, affirmant que « capitalisme et marxisme sont les deux faces d’une même réalité ». Il instaura ainsi une gestion participative du travail, les usines étant cogérées par les patrons et les employés. Plusieurs exemples dans le même genre, notamment celui du Libanais Pierre Gemayel, du parti arabe Baas, cofondé par le chrétien orthodoxe Michel Aflak, nous rappellent que si les systèmes de troisième voie sont moins communs que ceux se revendiquant du libéralisme ou du marxisme, ils ne sont pas, loin s’en faut, une utopie irréalisable.

Il souligne aussi le militantisme de fait réalisé par le Bastion social, qui fut interdit depuis, mais qui inspira de nombreuses autres initiatives, dont ici au Québec avec les œuvres pour les démunis réalisées tant par Storm Alliance que par Atalante. Cet activisme mettant en place des organismes solidaires est loin d’être une opération de communication, le social a toujours fait partie des priorités des identitaires. Les problèmes sociaux sont une urgence à laquelle il faut répondre non par des théories ou des slogans, mais par des actions concrètes. Ces actes forment la base de futurs contre-pouvoirs, d’une contre-société s’élevant en marge du système actuel. L’implication sociale n’est pas un correctif apporté pour lutter contre les abus de la société libérale, mais une partie prenante du projet de société.

Ce livre devrait être lu par tous les chefs de PME, mais aussi par les politiciens qui nous gouvernent et qui trop souvent manquent d’originalité, emboîtant automatiquement le pas à leurs prédécesseurs sans jamais ne remettre en question leurs principes. Les exemples mis de l’avant par Feltin-Tracol ne sont ni irréalisables, ni utopiques, il faut seulement accepter de regarder ailleurs et de penser en dehors du cadre rigide que l’habitude et l’inertie nous ont imposé. Au fond, « les positions tercéristes ne sont finalement que des positions de bon sens, une adhésion au bien commun de la civilisation européenne. La troisième voie est au fond l’autre nom de la concorde organique ».

FQS

• Georges Feltin-Tracol, Pour la troisième voie solidariste. Un autre regard sur la question sociale, Les Bouquins de Synthèse nationale, coll. « Idées », 2018, 170 p., 20 €.

• D’abord mis en ligne sur Fédération des Québécois de souche, le 8 décembre 2019.

00:11 Publié dans Actualité, Livre, Livre, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : troisième voie, solidarisme, georges feltin-tracol, livre, france, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, synergies européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La voie du corporatisme

La voie du corporatisme

par Franck BULEUX

Ex: https://metainfos.fr

Dans la réforme des retraites, il est question d’universalité.

Bien entendu, l’universalité en France ne concerne que les personnes résidentes en France, ce qui n’est déjà pas si mal. On se demande parfois à quoi sert le critère de nationalité, mais c’est un autre débat.

Le critère d’universalité implique l’ensemble des personnes, comme le système d’indemnisation des frais de santé, mis à part, il est vrai, le système dit de droit local, qui concerne l’Alsace et la Moselle, soit trois départements du Grand Est.

Ce système universel permet à toute personne de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au seul titre de leur résidence stable et régulière en France.

En matière d’assurance vieillesse (lire « retraite »), il a été mis en place des systèmes différents au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On peut s’interroger sur les deux systèmes de répartition et de capitalisation. Il est simplement nécessaire de rappeler, contrairement à ce qui se dit ou s’écrit ici et là, que la répartition n’offre aucun droit puisque les cotisations sociales de l’année en cours permettent de régler les prestations de cette même année. Il s’agit, purement et simplement, d’un système de solidarité intergénérationnel, sans pérennité garantie. Il n’y a donc aucun « droit acquis » en la matière.

À partir de ce système, inauguré le 14 mars 1941 par le régime de Vichy et repris par le Conseil national de la Résistance (CNR), l’après-guerre a vu l’éclatement des régimes. Chaque régime (quarante-deux) gère ses propres cotisations et verse les prestations dues aux personnes concernées.

La dérive apparaît, non pas dans la différenciation des régimes, mais dans leurs choix subjectifs. On peut, en effet, s’étonner du choix de certains régimes spécifiques. Le régime de la SNCF existait déjà avant 1945, sans doute existait-il un certain corporatisme dès 1909, date de l’entrée en vigueur du régime dit « spécial ». On le voit, rien n’est simple, et le plus souvent la date de 1945 ne sert qu’à sacraliser, qu’à sanctuariser des règles antérieures, du moins pour leurs principes. Il est nécessaire de le rappeler, les prestations sociales, même si elles ont été généralisées, ne sont pas nées à la Libération.

Le mot « corporatisme » employé il y a quelques lignes semble être un « gros mot », c’est-à-dire un mot qui ne doit pas être utilisé. Une corporation est un ensemble de personnes qui exercent la même profession, généralement regroupées dans une association et bénéficiant, comme ce fut le cas aussi bien dans l’Antiquité romaine que sous l’Ancien Régime, d’un ensemble de monopoles et de privilèges. Nous y voilà… « privilèges », c’est-à-dire un droit collectif reconnu par la loi en échange de services : protection d’une profession (numerus clausus) contre la concurrence abusive, voire déloyale, obligation à l’engagement militaire des nobles sous l’Ancien Régime en contrepartie du non-paiement de l’impôt… Un privilège peut donc être octroyé en contrepartie d’une obligation liée à la solidarité nationale comme l’ouverture de services publics tous les jours calendaires.

Vouloir à tout prix l’universalité des systèmes, c’est méconnaître les particularités, nier les particularismes. Que représente l’universalité face aux métiers ? En 1884, les syndicats professionnels ont obtenu l’abrogation de la loi Le Chapelier de 1791 visant à l’interdiction du régime général d’exercice collectif des métiers ouvriers, c’est-à-dire des corporations.

Les syndicats sont, pour la plupart d’entre eux, des confédérations, c’est-à-dire qu’ils représentent des fédérations représentant de nombreux métiers. Pourquoi ? Parce que les exigences des métiers sont différentes, les besoins des salariés aussi. Pourquoi ne pas les prendre clairement en compte ?

Deux systèmes me semblent abusifs : l’universalisme qui ne correspond en rien aux particularismes et l’individualisme qui ne revêt un intérêt qu’en cas de reconnaissance d’un préjudice direct et personnel par un tribunal compétent. Au-delà de l’universalisme et de l’individualisme, il existe le corporatisme, qui peut préserver des droits issus des particularités des métiers. Un « privilège », du latin privilegium (« loi concernant un particulier »), est à l’origine une disposition juridique conférant un statut particulier, statut lié à une situation.

La réforme des retraites nous est présentée comme une ode à l’égalité absolue, pour ne pas dire l’égalitarisme. La République en marche (LREM) comme la plupart des mouvements de droite libérale (la majorité des Républicains) se servent de ce concept pour s’appuyer sur cette réforme libérale. Mais ce n’est pas de libéralisme (système universel et impersonnel) dont nous avons besoin mais de conservatisme, au sens premier du terme. La conservation de notre identité, c’est aussi la préservation de nos métiers, le respect de nos spécificités face à un universalisme niveleur.

Non, il n’y a pas trop de régimes spéciaux, mais il n’y en a pas assez. Le statut des cheminots, longtemps profession réservoir des forces de gauche (voir les liens entre le PCF et la SNCF en 1947 lorsque les communistes ont quitté le gouvernement et l’explosion concomitante des émeutes sociales), est l’arbre qui cache la forêt. Qu’il faille refonder les règles concernant les cheminots, pourquoi pas ? Mais la question essentielle, globale est la mise en place de systèmes liés aux métiers, bref un système corporatiste. Recentrer les métiers (réserver la vente de pain aux artisans boulangers), octroyer des privilèges à certaines professions (le droit de stationner gratuitement en faveur des commerçants ayant pignon sur rue), conserver les trimestres sans cotisations aux mères de famille dans le cadre de la promotion de la natalité (qu’en sera-t-il dans un système dit « à points » puisque, par définition, s’il n’y a pas de revenus, il n’y a pas de points…) Qui évoque cette carence liée au nombre d’enfants ? (https://metainfos.fr/2019/12/24/noel-maternite-le-combat-oublie/ ) moins que nos dirigeants aient déjà décidé que l’immigration et la robotisation ne remplaceront, à court terme, les travailleurs nationaux ? C’est une optique, mais les députés LREM devraient nous le confirmer.

Confier l’expression populaire au législatif est une hérésie, compte-tenu de l’augmentation de l’expression du pouvoir exécutif avec, notamment, la mise en place par le président Chirac du quinquennat. Nous y reviendrons lors d’une prochaine chronique. Hérésie aussi quand on voit le nombre de Français qui ne s’expriment pas lors des élections législatives, dont l’existence ne sert qu’à valider le choix présidentiel du mois précédent : sans compter les bulletins blancs et nuls, plus de 51 % des Français inscrits ne se sont pas déplacés en juin 2017 pour participer à l’éclatante victoire sans appel (sic) des inconnus ou des recyclés (le plus souvent du PS) d’En marche ! Face à cette désaffection, un Conseil national des métiers serait le bienvenu qui permettrait de mobiliser les branches d’activités et le monde du travail.

Il est temps de revenir à une société utilitariste. La notion de corporatisme n’est pas surannée, elle représente l’essence de la nation, celle des intérêts (au sens positif) professionnels, intérêts qui permettent aussi de lier les employeurs et les salariés, hors lutte de classes.

Oui, le corporatisme est une option d’avenir. Il serait temps d’y réfléchir.

00:03 Publié dans Sociologie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : corporatisme, théorie politique, politologie, sciences politiques, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 06 janvier 2020

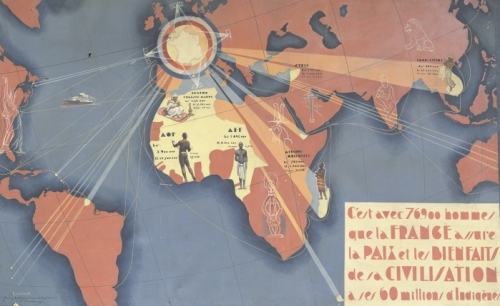

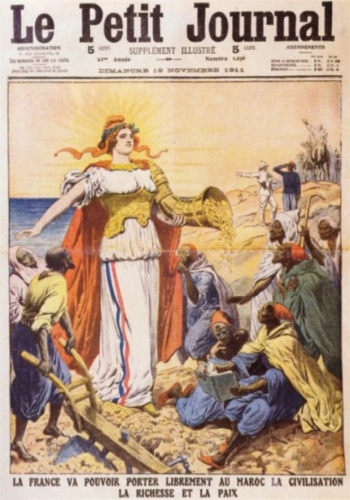

La France et l'Universel

La France et l'Universel

Par Antonin Campana

Ex: https://metainfos.fr

Dans un entretien accordé à une radio francophone, Eric Zemmour expliquait (je cite de mémoire) que la France avait toujours, que ce soit à l’époque monarchique ou au temps de la République, entretenu un rapport singulier à l’universel. Il ajoutait que ce rapport à l’universel pouvait se comprendre quand la France était le pays le plus peuplé et le plus puissant d’Europe, mais qu’il était suicidaire aujourd’hui, puisque la France n’était plus qu’une puissance de second ordre.

Eric Zemmour a une perception intuitive et souvent juste des situations politiques. Cependant, pour encore préciser son propos, il nous faut à notre tour ajouter que l’universel monarchique n’est pas l’universel républicain. Il y a entre les deux une différence de nature et non seulement de degré. Je m’explique.

On sait aujourd’hui, à partir des travaux scientifiques sur l’archéologie de la période biblique, que la Bible hébraïque commença à être écrite dans le royaume de Juda à l’époque du roi Josias. Les scribes de ce roi, qui régna entre – 639 et – 609 avant Jésus-Christ, ont conçu, à la demande de celui-ci probablement, un roman national dont l’objectif était d’unifier, en la sublimant, une nation hébraïque culturellement et ethniquement hérogène. Ce roman constitue l’essentiel de l’Ancien Testament et présente une idéologie nationaliste, voire suprémaciste, tout à fait aboutie.

Que nous raconte ce roman ? En résumé, il nous dit, premièrement, que les Hébreux, malgré des différences ethniques, religieuses et culturelles évidentes, forment un peuple homogène, au sens racial du terme : ce sont tous des « fils d’Israël ». Il nous dit ensuite que ce peuple est différent de tous les autres peuples et qu’en raison de sa sainteté et de sa pureté particulière, il a été « élu » par Dieu. Or la problématique de l’élection implique toujours qu’il y a une mission : on est élu pour faire quelque chose (remplir un mandat, appliquer un programme, représenter un pays…). Ce roman nous dit donc, troisièmement, que la mission d’Israël est de propager la parole de Dieu dans l’univers et d’être un royaume de prêtre pour le monde, un monde unifié, pacifié, soumis, dont la capitale sera bien sûr Jérusalem !

L’universalisme de l’Ancien Testament est un universalisme qui exacerbe la grandeur de la nation hébraïque et ferme totalement celle-ci aux étrangers. Les mariages avec les étrangers sont ainsi strictement interdits sous peine de mort. On refuse aussi tout ce qui provient d’eux : leurs cultures, leurs dieux, leurs vêtements, leurs langues, leurs manières de vivre… Certains peuples, géographiquement trop proches mais culturellement trop éloignés, doivent d’ailleurs être exterminés en raison du risque qu’ils font courir à la mission hébraïque. Ainsi des peuples Cananéens dont on se vante d’avoir fait l’holocauste, sans distinguer les hommes des femmes et les femmes des enfants. D’autres peuples, moins pervertis, pourront continuer à exister à condition de manifester leur soumission au Dieu d’Israël et au peuple-prêtre qui s’approche de Lui. Les conceptions religieuses vétérotestamentaires lient l’Etranger au profane, voire au pervers, et le fils d’Israël au sacré et au saint. C’est en raison de sa sainteté qu’Israël peut s’approcher de Dieu. C’est aussi en raison de sa sainteté qu’Israël doit se tenir à distance du profane : souillé par les nations, le peuple élu pourrait à son tour souiller Dieu. On aboutit ainsi à une idéologie universaliste paradoxale : le peuple élu doit apporter la parole de Dieu dans le monde, mais pour cela il doit rester lui-même, se séparer des nations, ne pas se laisser influencer par elles et surtout ne pas se mélanger. L’universalisme vétérotestamentaire est donc d’abord un vecteur d’affirmation nationale. Il ne suppose à aucun moment la dilution du peuple d’Israël dans l’humanité anonyme (la dilution dans l’universel est pour les autres peuples). Il affirme au contraire la suprématie du « peuple élu ».

Jésus vient faire voler en éclat ce suprémacisme hébraïque. Que dit Jésus ? Il dit en substance que l’élection ne dépend pas de la filiation, c’est-à-dire du sang, mais de la foi. Il dit qu’on peut être un fils d’Israël sans être pour autant un « élu » et qu’on peut être un élu même si l’on est Grec, Scythe ou Samaritain. Il dit que le véritable peuple élu est composé de ceux qui croient en Lui et que tous les hommes, sans distinction d’origine, peuvent en faire partie. En bref, il détruit la haute idée que les Hébreux se faisaient d’eux-mêmes, et remet en question l’histoire mythologique qui assurait la cohésion du peuple particulier (dès lors la crucifixion devenait inévitable). Pire : l’Eglise ne tardera plus à se vouloir « Verus Israël », véritable Israël, manière de récupérer la « mission » divine et de signifier que la promesse de domination mondiale faite par Dieu aux Hébreux, revenait de plein droit à l’Eglise. Un nouvel universalisme apparaît ici: il s’agit toujours de glorifier le « peuple de Dieu », mais ce peuple ne se confond plus avec une nation ethnique fermée. Il a pris la forme d’une assemblée universelle ouverte à tous les hommes, quelle que soit leur race, leur nation, leur langue, leur culture ou leur condition sociale. Cet universalisme surplombe les nations et les frontières. Il les fait passer au second plan, jusqu’à relativiser leur existence.

L’histoire religieuse de la France nous montre que c’est la conception universaliste hébraïque qui va s’imposer politiquement en Gaule (mais aussi en Europe) à partir de Clovis. L’objectif des évêques mérovingiens est de mettre le peuple franc au service de l’Eglise, comme le peuple d’Israël était au service de Dieu. Le peuple franc, choisi par l’Eglise, devient alors un peuple élu. Aussi l’histoire du peuple franc et du peuple d’Israël (celui de l’Ancien Testament, il va sans dire) est constamment mise en parallèle par les clercs : le franchissement de la Vienne par les Francs est assimilé au franchissement du Jourdain ; le « trait de feu » vu à Poitiers est assimilé à la « Colonne de feu » de l’Exode ; l’écroulement miraculeux des murs d’Angoulême est assimilé à l’écroulement des murs de Jéricho… Tout au long des époques mérovingiennes et carolingiennes les rois des Francs sont comparés aux rois d’Israël et les figures de références sont quasiment toutes vétérotestamentaires (David, Salomon, Judith, Esther…). Les histoires édifiantes proposées à la noblesse, les Miroirs, les guides disciplinaires, les codes de lois, les modèles sociaux identifient tous à l’Israël de l’Ancien Testament. Charlemagne se veut nouveau David et « recteur du peuple chrétien », les aristocrates de la cour se prennent pour Josué, Samson, Gédéon ou Judas Maccabée, les évêques se comparent à Michée, Ezéchiel, Nathan et le peuple devient un « nouvel Israël » dont la mission est de protéger et de propager dans le monde la vraie foi.

Cette assimilation du peuple français au peuple d’Israël va traverser les siècles. Jusqu’au couronnement de Louis XVI, la « religion royale » se justifiera par la royauté biblique : tel David, le roi est élu par Dieu, il est oint et prend de ce fait un caractère sacré, il est « chef du peuple de Dieu » qu’il régit et commande. L’ordre pour oindre et couronner le Roi de France rappelle les qualités des grands bénéficiaires de la grâce divine : la fidélité d’Abraham, la mansuétude de Moïse, la force de Josué, l’humilité de David, la sagesse de Salomon. Si le Roi est David ou Salomon, alors son peuple est Israël. Cette identification idéologiquement structurante servira à expliquer aussi bien l’histoire tourmentée du pays (la guerre de cent ans, les guerres de religion, la guerre de 1870… font écho, dit-on, aux châtiments d’Israël dans la Bible), que sa grandeur (la France fille aînée de l’Eglise, protectrice du peuple chrétien et nation christophore devant l’univers).

L’universalisme d’ancien régime est donc un universalisme très vétérotestamentaire. Il n’est jamais question de transformer les Saxons, les Sarrazins ou les Anglais en Francs ou en Français. Les faire entrer dans l’Eglise, pour ceux qui n’y sont pas encore, ne revient pas à les installer dans le Royaume de France. Cet universalisme est au contraire un moyen d’exaltation nationale, un moyen de se distinguer, voire de se séparer : le peuple de France n’est pas un peuple comme les autres, il doit persévérer dans sa différence et son destin sera alors exceptionnel, conformément à ce qui lui est promis. L’universel dont il est question ici se confond avec une mission (protéger l’Eglise et étendre le culte de Dieu) mais cette mission suppose la persistance de la nation élue, pas sa dilution. Ajoutons que cet universalisme vétérotestamentaire suppose à la fois le peuple élu pour remplir la mission et l’existence de peuples déchus qui s’opposent à cette mission, peuples païens, très vite assimilés aux Cananéens. Puisque la mission d’Israël dans la Bible passe par l’extermination préalable de ces peuples, on retrouvera ici ou là dans l’histoire de France la tentation de sanctifier la guerre en assimilant l’ennemi (Saxons, Sarrazins, Albigeois, Anglais, Protestants…) à de quasi-Cananéens. La « cananisation » de l’ennemi désamorce les consciences et peut rendre l’extermination légitime.

Les républicains qui exécutent le coup d’Etat de 1789 sont les héritiers à la fois de l’universalisme vétérotestamentaire qui structure l’idéologie d’ancien régime et de l’universalisme néotestamentaire qui fonde l’idéologie de l’Eglise. Le mariage de ces deux universalismes va se révéler désastreux pour la France.

La République « française » va récupérer l’élection et la mission vétérotestamentaire : c’est à elle que revient la charge de sauver le genre humain de la tyrannie. Mais la République va aussi hériter des conceptions néotestamentaires : elle doit intégrer de nouveaux Français dans le « corps politique » (la nation), comme l’Eglise devait intégrer de nouveaux chrétiens dans le corps du Christ. Le « peuple » a choisi la République, comme Dieu a choisi Israël. Aussi la République organise-t-elle le culte du peuple. Mais le peuple dont il est question ici n’est plus une lignée, une culture ou une civilisation : c’est une assemblée, un agrégat d’individus qui ne cache pas sa vocation à s’étendre à l’humanité entière. Ce peuple n’est plus la France, car la France est destinée à se diluer dans l’humanité anonyme.

La République a donc une double attitude dictée par cet universalisme métissé, à la fois hébraïque et chrétien. D’une part, universalisme néotestamentaire, elle intègre des 1790 les Juifs au corps politique. Des millions d’immigrés suivront bientôt. D’autre part, universalisme vétérotestamentaire, elle porte la guerre dans toute l’Europe, elle fait un génocide de la Vendée et massacre les hérétiques. Au contraire de l’universel d’ancien régime qui suppose la préservation de la nation, l’universel républicain suppose à la fois l’utilisation de la nation pour porter le salut au monde et la dilution de la nation dans l’assemblée universelle ainsi créée. Il faut relire les ouvrages d’Arthur Girault, fondateur du droit colonial républicain. Celui-ci explique fort bien cet universel républicain : il faut, explique-t-il, transformer les indigènes de l’Empire en « Français » et exterminer ceux d’entre eux qui s’opposeraient à cette « mission civilisatrice ». Comme l’Eglise, qui veut faire venir en son sein de nouveaux chrétiens, Girault veut faire venir en république de nouveaux citoyens. Mais, comme Israël, Girault entend exterminer les trop lointains, les trop « Cananéens ». L’universalisme républicain, c’est à la fois l’Eglise par son ouverture à tous les hommes, et Israël par son exclusivisme intransigeant et dans certains cas criminel.

Pour en revenir à Eric Zemmour, il n’y a pas un universel français. Historiquement, il y en a au moins deux et ils s’excluent mutuellement. L’universel d’ancien régime ne sacrifie pas la nation pour réaliser la mission. Au contraire, la mission glorifie la nation. L’universel républicain, quant à lui, utilise la nation pour réaliser la mission. Et cette mission suppose à terme la destruction de la nation. D’autre part, l’universel républicain est inscrit dans le génotype du régime. Autrement dit, il va se manifester naturellement quelle que soit la situation, que la République soit puissante ou qu’elle soit affaiblie. Il ne saurait y avoir un universalisme acceptable quand la République est forte, et un universalisme suicidaire quand la République est une puissance de second ordre. C’est le même universalisme qui s’exprime par nécessité, car l’universalisme est le principe vital du régime. Si la France est devenue une puissance de second ordre, c’est précisément en raison de l’universalisme véhiculé par la République aux époques où la République était puissante. Ce sont les guerres démocratiques, le colonialisme, les politiques d’immigrations massives, c’est-à-dire l’universalisme républicain en acte, qui ont miné la France.

Pour en revenir à Eric Zemmour, il n’y a pas un universel français. Historiquement, il y en a au moins deux et ils s’excluent mutuellement. L’universel d’ancien régime ne sacrifie pas la nation pour réaliser la mission. Au contraire, la mission glorifie la nation. L’universel républicain, quant à lui, utilise la nation pour réaliser la mission. Et cette mission suppose à terme la destruction de la nation. D’autre part, l’universel républicain est inscrit dans le génotype du régime. Autrement dit, il va se manifester naturellement quelle que soit la situation, que la République soit puissante ou qu’elle soit affaiblie. Il ne saurait y avoir un universalisme acceptable quand la République est forte, et un universalisme suicidaire quand la République est une puissance de second ordre. C’est le même universalisme qui s’exprime par nécessité, car l’universalisme est le principe vital du régime. Si la France est devenue une puissance de second ordre, c’est précisément en raison de l’universalisme véhiculé par la République aux époques où la République était puissante. Ce sont les guerres démocratiques, le colonialisme, les politiques d’immigrations massives, c’est-à-dire l’universalisme républicain en acte, qui ont miné la France.

La République issue de 1789 ne pourra jamais se libérer de son universalisme mortifère. Cet universalisme est son être profond, sa raison d’être, sa « mission » existentielle. Puisque cet universalisme nous tue et qu’il ne peut être extrait de la République, alors nous pouvons soit accepter le suicide dont parle Eric Zemmour, soit nous libérer au plus vite de ce régime politique répugnant.

Source : http://www.autochtonisme.com/2020/01/la-france-et-l-unive...

10:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, universalisme, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Conférence de Pierre Conesa : Le rôle du cinema américain dans la fabrication de l'ennemi

Conférence de Pierre Conesa : Le rôle du cinema américain dans la fabrication de l'ennemi

09:52 Publié dans Actualité, Cinéma, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hollywood, cinéma américain, cinéma, manipulations médiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sur la Corée du Nord

Sur la Corée du Nord

par Georges FELTIN-TRACOL

Quand paraît en février 2018 cet ouvrage, les auteurs, spécialistes réputés de la péninsule coréenne, de la Chine et des questions nucléaires, ne cachaient pas leurs inquiétudes à propos d’une éventuelle confrontation armée entre la Corée du Nord et les États-Unis. Ils ne pouvaient pas imaginer que cinq mois plus tard, Donald Trump rencontrerait Kim Jong Un à Singapour. Encouragée par la médiation du président sud-coréen Moon Jae-in, cette réunion exceptionnelle fit tomber la tension. Loin d’être fou ou d’agir d’une façon irrationnelle comme l’affirment à la longueur de journée des médiats stipendiés par les bellicistes yankees, le jeune dirigeant nord-coréen se révèle être un fin politique qui applique autant les conseils de Sun Tzu que les enseignements de Machiavel.

Certes, depuis une seconde rencontre à Hanoï en février 2019 qui fut un échec et une brève entrevue sur la ligne de démarcation de Panmunjom en juin dernier qui fit néanmoins de Donald Trump le premier président des États-Unis à fouler un instant le sol de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC), les tensions reprennent entre Washington et Pyongyang en raison de la suffisance des États-Unis incapables de conclure le moindre compromis.

Certes, depuis une seconde rencontre à Hanoï en février 2019 qui fut un échec et une brève entrevue sur la ligne de démarcation de Panmunjom en juin dernier qui fit néanmoins de Donald Trump le premier président des États-Unis à fouler un instant le sol de la République populaire et démocratique de Corée (RPDC), les tensions reprennent entre Washington et Pyongyang en raison de la suffisance des États-Unis incapables de conclure le moindre compromis.

Le traumatisme de la Guerre de Corée

Le monde selon Kim Jong-un est un ouvrage passionnant, fruit du travail des auteurs sur le terrain : Juliette Morillot parle le coréen, se rend régulièrement en Corée du Nord, munie d’un visa officiel de chercheur. En effet, « jouer la carte de la transparence avec Pyongyang est un préalable indispensable afin de comprendre la logique et la démarche du régime. Et non [le] défendre. Il ne sert à rien de jouer au plus malin avec les Nord-Coréens. Ils demandent avant tout du respect et de la reconnaissance (p. 15) ». Cette approche psychologique est capitale pour bien cerner les ressorts intimes d’un peuple qui se souvient, génération après génération, du rôle néfaste des puissances occidentales dans la division inacceptable de la péninsule, de la violente colonisation japonaise et des ravages de la Guerre de Corée (1950 – 1953). Fidèles à leur crapulerie congénitale et à leur couardise légendaire, les Yankees ont bombardé en masse au phosphore et au napalm tous les centres urbains coréens du Nord sans oublier les nombreux crimes de guerre et contre l’humanité perpétrés par les soudards de l’Oncle Sam.

L’accumulation de ces traumatismes successifs explique l’ardeur farouche des Coréens du Nord à conserver leur juche, la politique d’indépendance nationale et d’autosuffisance économique. Certes, « les contraintes géographiques et climatiques limitent naturellement le développement agricole, à moins de lancer un grand programme de mécanisation (p. 49) ». Les auteurs soulignent cependant la nette mutation économique de Pyongyang qui s’apparente maintenant aux villes du littoral chinois avec cette soif de consommation exprimée par « cette nouvelle classe embryonnaire mais puissante des donju (littéralement “ maîtres de l’argent ”, qui à l’origine changeaient des devises et prêtaient de l’argent), composée d’hommes et de femmes d’affaires, d’entrepreneurs, de commerçants (p. 24) ». Ils remarquent en outre la multiplication de « lampadaires à énergie solaire (p. 29) » ainsi que de nombreux panneaux photovoltaïques dans les entreprises et chez les particuliers.

Un État résilient

Que l’Occident l’accepte ou pas, la RPDC est dorénavant une indéniable puissance nucléaire. On oublie que c’est par ailleurs une redoutable puissance informatique avec des hackers bien formés et motivés. « Une cyber-guerre secrète et implacable se déroule entre les États-Unis et la Corée du Nord avec la Corée du Sud en tant que cible intermédiaire (p. 247). » Grâce à un solide maillage diplomatique en Asie et en Afrique, les Coréens du Nord parviennent enfin à contourner les sanctions imposées par le « Machin » onusien toujours incapable de sanctionner à l’identique un petit État proche-oriental qui viole depuis 70 ans le fumeux « droit international ».

Habituée à survivre dans un milieu international hostile, la Corée du Nord montre une belle résilience. Juliette Morillot et Dorian Malovic en profitent pour tacler experts auto-proclamés et journalistes occidentaux paresseux qui ne font que répercuter des mots d’ordre belliqueux lancés par différentes officines d’outre-Pacifique. Le monde selon Kim Jong-un est par conséquent une excellente enquête qui témoigne des changements profonds survenus en Corée du Nord, des transformations matérielles et techniques qui ne modifient en rien son incontestable caractère socialiste et national.

Georges Feltin-Tracol

• Juliette Morillo et Dorian Malovic, Le monde selon Kim Jong-un, Robert Laffont, 2018, 268 p., 18,50 €.

09:36 Publié dans Actualité, Géopolitique, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : corée, corée du nord, asie, affaires asiatiques, politique internationale, livre, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Stratagèmes : agir sur les représentations - La leçon chinoise

Stratagèmes : agir sur les représentations

La différence n’est pas mince, dans la mesure où le rhéteur grec se livrait à un duel : argument fort contre argument faible. Certes, il pouvait utiliser des syllogismes trompeurs ou jouer de l’émotion de ses interlocuteurs, mais il s’exposait à une réplique d’égal à égal : le philosophe, l’avocat, ou le politicien partisans la thèse adverse avaient un droit égal à la parole. Ils pouvaient, s’ils en étaient capables, réfuter ses raisonnements et dévoiler ses méthodes. Les plus habiles, comme Socrate, parvenaient à ridiculiser les beaux parleurs qui discouraient en vue de produire un effet et non de découvrir la vérité.

La rhétorique est une stratégie symétrique du verbe : ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ou le contrarier. Les moyens (les arguments) sont disposés en ordre de bataille en vue de la victoire (la persuasion) et affrontent des moyens similaires, meilleurs ou plus faibles. Il y a enchaînement d’arguments comme en escrime, il y a enchaînement de bottes, feintes et parades.

La rhétorique est une stratégie symétrique du verbe : ce que l’un a fait, l’autre peut le défaire ou le contrarier. Les moyens (les arguments) sont disposés en ordre de bataille en vue de la victoire (la persuasion) et affrontent des moyens similaires, meilleurs ou plus faibles. Il y a enchaînement d’arguments comme en escrime, il y a enchaînement de bottes, feintes et parades.Stratagèmes : agir sur la situation

Mais il est une autre source des stratégies de l’information : c’est la culture du stratagème. Donc de la tromperie. Un stratagème ou une ruse suppose que sa victime soit au minimum inconsciente de l’effet recherché. Par exemple abusée par une habile mise en scène, elle contribuera par ses actes à réaliser sa propre ruine. Ici tout le monde songe au cheval de Troie et aux ruses d’Ulysse. Monter un stratagème, c’est construire une sorte de machine où les actes de l’un et de l’autre vont s’enchaîner jusqu’à produire l’effet recherché C’est organiser des apparences et partant produire les conditions d’une situation. Elle tournera à votre avantage, non pas malgré mais à cause des efforts du rival ou de l’adversaire. Une relation évidemment asymétrique. Non seulement on économise ses moyens pour renverser plus fort que soi, mais surtout on recourt à des moyens auxquels il ne songe même pas. La perception de la réalité que se forme l’adversaire (ou un tiers qui coopérera sans le savoir dans le cas des stratagèmes les plus sophistiqués) est elle même utilisée comme un moyen. Il s’agit d’une tout autre bataille de l’opinion.

Ici, entrent en scène les stratèges chinois, dont le fameux Sun Tzu n’est que le plus illustre.

Certes, il existe d’autres cultures stratégiques de la ruse, notamment indiennes.

Certes il existe une tradition intellectuelle grecque de la ruse (la métis), et en cherchant bien dans l’Illiade, dans l’Anabase ou dans des traités comme celui d’Énée le Tacticien, on trouverait des exemples d’opérations que nous appellerions aujourd’hui de désinformation, d’intoxication, d’action psychologique…