(1) https://www.dailymail.co.uk/news/article-6292049/Putin-sa...

(2) En toute rigueur, c’est à Cicéron que revient d’avoir formalisé le premier l’idée de la guerre juste, dans La République (II, 31 et III, 37). Repris par Saint Augustin qui y adjoint l’idée chrétienne de contribution au Salut, elle est ensuite formalisée par Thomas d’Aquin. Voir LEVILLAYER A. « Guerre juste et défense de la patrie dans l’Antiquité tardive », in Revue de l’histoire des religions, tome 3, 2010, p. 317-334.

(3) Définition au chapitre 1 de « De la Guerre », paragraphe 2.

(4) Ce qui n’est finalement que la traduction du fameux « Cedant arma togae, concedat laurea linguae » de Cicéron.

(5) Une grande partie de cet article repose sur les analyses développées par EDWARD LUTTWAK dans son excellent ouvrage La Grande Stratégie de l’Empire byzantin, Paris, Odile Jacob, 2010 (édition originale anglaise 2009).

(6) Sur l’émergence du gouvernement des Lois on pourra se rapporter aux travaux d’Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres, Cours au collège de France, 2012-2014, Paris, Fayard, 2015, 515 pages.

(7) NORWICH, J.J., A Short History of Byzantium, First Vintage Books, New York, 1982, 430 pages, pp. 382-383.

(8) Timothy Ware, L’orthodoxie, Bruges, 1968, DDB, 480 pages, p. 150-151.

(9) Spécifiquement sur le ce « messianisme » on pourra lire DUNCAN P.J.S., Russian Messianism, third Rome, revolution, communism and after, New York, Routledge, 2000.

(10) CHRISTOU T., The Byzantine history of Putin’s Russian empire, sur The Conversation – http://theconversation.com/the-byzantine-history-of-putin...

(11) DUCELLIER A., Byzance et le monde orthodoxe, Paris, Armand Colin, 1986, page 91. L’Empereur Maurice – l’auteur du Strategykon – tenta de se maintenir en Italie largement pour des questions de prestige, et on peut penser que les coûts de cette entreprise pesèrent dans sa réflexion stratégique.

(12) En 1914-17 et en 1941-45 par l’Allemagne et, on l’oublie souvent, en 1920 par la Pologne, dont les troupes s’emparèrent de Kiev et Minsk. L’intervention des puissances occidentales contre la Révolution marqua aussi les esprits car elle montra l’encerclement de l’espace russe, les alliés débarquant sur toutes les côtes de la future URSS.

(13) FACON. I., Export russe des systèmes anti-aériens S-400 : intentions stratégiques, atouts industriels et politiques, limites, Défense & Industrie n°13, juin 2019, 4 pages.

(14) « Russie Afrique : le retour » – Affaires Étrangères du 19 octobre 2019. https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangere...

(15) Cité par DUCELLIER A., op. cit, page 15.

(16) FUKUYAMA F., La Fin de l’histoire et le Dernier Homme, Paris, Flammarion, 1992. Faisons au moins justice à Francis Fukuyama en reconnaissant que son livre comporte bien plus de nuances et d’hésitations sur la validité de sa théorie que ne le suggèrent à la fois ses adversaires et ses thuriféraires.

(17) Autant de crises, dont les ferments étaient connus et documentés depuis la chute de l’URSS. Ainsi, pour le cas de l’Ukraine et de la Crimée, on pourra relire BREAULT Y., JOLICOEUR P. et LEVESQUE J., La Russie et son ex-empire, Paris, Presses de Science Po, 2003, pages 105-115.

(18) https://www.la-croix.com/Monde/Europe/djihadistes-Caucase...

(19) SHAPE, Allied Command Operations – Comprehensive Operations Planning Directive COPD, 2013, 444 pages, voir en particulier pages 21, 26, 63 et 88 à 91.

(20) CONNEL, M. et VOGLER, S., Russia’s Approach to Cyber Warfare, CAN, Washington, 2017, 38 pages, pp. 3-6.

(21) Voir GLANTZ D., Soviet Military Deception in the Second World War, New York, Routledge, 2006.

(22) KEEGAN J., dans son ouvrage Intelligence in War, Londres, Pimlico, 2004, réfléchit ainsi sur les limites du renseignement dans la conduite des opérations. Il s’inscrit plutôt dans le droit fil de Clausewitz pour lequel, face au brouillard de la guerre et aux forces de frictions, il est coûteux et peu efficace de rajouter de la confusion.

(23) Voir LOPEZ J., Berlin, Paris, Economica, 2010, pages 75-88 pour une brillante synthèse francophone de l’évolution doctrinale soviétique de la bataille en profondeur, manœuvre opérationnelle la plus aboutie sans doute de l’ère de la guerre mécanisée.

(24) KAINIKARU S., In the Bear’s Shadow: Russian Intervention in Syria, Air Power Development Centre, Canberra, 2018, 192 pages, pp. 81-96.

(25) Autour de 600 chars ukrainiens. Voir l’audition du général P. Facon par la commission de la défense nationale et des forces armées – CR74 du 25 septembre 2018. Le général Facon note d’ailleurs l’importance du déni d’accès dans l’approche russe, très byzantine : il ne s’agit pas tellement de rechercher la décision de manière immédiate par la manœuvre, le feu et le choc, mais d’entraver la capacité adverse à le faire par déni d’accès terrestre et/ou aérien.

(26) Sur le paradoxe de la stratégie et son prolongement nucléaire, voir LUTTWAK E. N., Le grand livre de la stratégie, Paris, Odile Jacob, 2001, pages 21-23 et 205-207.

mardi, 29 avril 2025

Pléthon, Sparte et Zarathoustra

Pléthon, Sparte et Zarathoustra

Claude Bourrinet

Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528

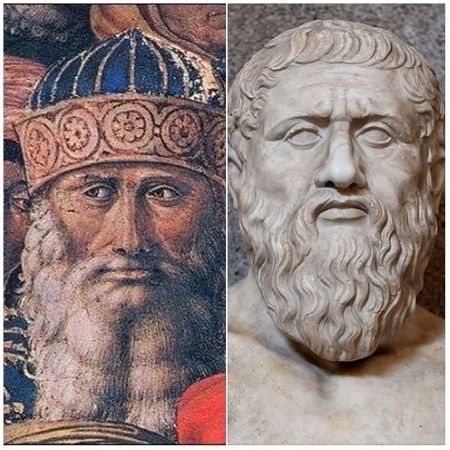

Dans la traduction de 1492 des Ennéades de Plotin, dédicacée à Laurent de Médicis, Marcile Ficin évoque le philosophe byzantin Gémiste, dit Pléthon (1355/1360/26 juin 1452), et le présente « comme un autre Platon », avec qui Cosme discutait des « mystères platoniciens ». La redécouverte du platonisme, à la Renaissance, s’accompagne d’une victoire progressive sur l’aristotélisme (bien que l’on cherchât en général la concordance entre les philosophes), et ce, malgré la résistance des milieux monastiques et la plupart des « réformateurs » de l’Eglise, qui prônaient plutôt le retour aux Pères. La prise de Constantinople en 1453, et le patronage des mécènes médicéens, en particulier de Cosme, fondateur de l’Académie platonicienne florentine, ont favorisé la translatio studii du corpus néoplatonicien et la vision d’une chaîne d’or liant cette tradition de pensée à des sagesses archaïques, comme celle d’Hermès ou de Zoroastre. La venue au Concile de Ferrare/Florence de 1438/1439, auquel participait l’empereur Jean VIII Paléologue, qui visait à réconcilier, en vue d’affronter l’empire turc, les deux parts d’une chrétienté déchirée par le schisme de 1054, notamment par la question du Filioque, a été l’occasion de rencontres fructueuses entre intellectuels grecs et latins. On pourrait penser que Pléthon fût l’un des acteurs de cet échange. N’a-t-il pas rédigé alors, en 1439, un texte sur les différences (appelé couramment De differentiis, publié en grec en 1450 - celle en latin ne le fut jamais- entre Platon et Aristote ? Cette comparaison, restée confidentielle, provoqua une réponse virulente, en 1448/1449, de son adversaire Scholarios Gennade. Ce modèle comparatif allait pourtant inspirer de nombreuses analyses de ce type en Occident. Et si l’étude des sources qui ont nourri les œuvres de Ficin montre bien un démarquage, parfois presque une paraphrase, du philosophe de Mistra, sa personne et ses ouvrages souffrirent d’une occultation qui le firent oublier du monde savant. Une part de ses idées fut utilisée, par Pic de la Mirandole ou par Ficin, en ce qui concerne singulièrement la référence aux prophètes et aux sages de haute antiquité comme Zoroastre.

Toutefois elles furent réorientées dans un sens chrétien, et récupérées pour refonder une Eglise fragilisée par des attaques multiples. Ce qui était loin des préoccupations de Pléthon. Le philosophe de Morée aurait dû, de ce fait, demeurer comme une référence relativement anecdotique, une note en bas de page pour spécialistes de l’histoire de la pensée, d’autant plus que ses livres furent peu édités, quand ils ne furent pas détruits, comme son ouvrage majeur, le Traité des lois, brûlé, à l’exception de quelques feuillets attestant le polythéisme de l’ouvrage, par Georges Scholarios (v. 1405 – 1472), qui l’accusait d’être païen et polythéiste, et, pour tout dire, antichrétien.

Néanmoins, en recoupant ces passages préservés avec d’autres écrits, il est possible de reconstituer la pensée de Pléthon, ce qu’ont fait François Masai, en 1956, dans son étude Pléthon et le platonisme de Mistra, parue aux éditions « Les Belles Lettres », et Brigitte Tambrun, en 2006, aux éditions Vrin, dans la collection « Philologie et Mercure », dans son ouvrage qui a pour titre Pléthon, le retour de Platon, que je suis de près pour cette étude. Comme il n’est pas question de remplacer des analyses aussi fouillées et solides, surtout celle de Madame Tambrun, qui nous livre en même temps de fort profondes réflexions sur plusieurs auteurs néoplatoniciens et sur l’empereur Julien, je vais me contenter, par cette présentation, de mettre l’accent sur ce qui peut nous importer chez un philosophe méconnu et, apparemment, si étranger à la modernité philosophique.

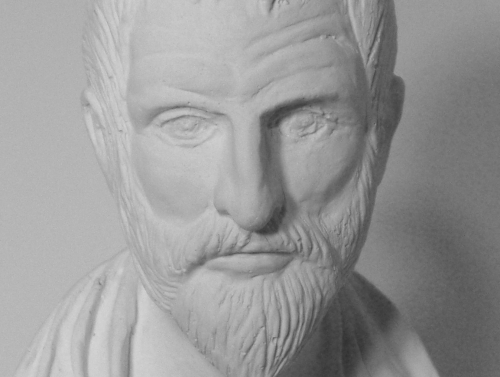

Situation de Pléthon

- 1) La philosophie des Hellènes à Byzance (source : Alain de Libera ; La philosophie médiévale ; PUF) .

Bien que grecque d’origine, la philosophie, considérée comme « hellénique », est regardée comme étrangère à la pensée religieuse stricto sensu. Du IXe au milieu du XVe siècle, on l’appréhende comme une « science extérieure », une « philosophie du dehors » (exôthen, thurathen), contraire à la « philosophie de l’intérieur », la théologie. Ce statut précaire (puisque sujet à la censure) lui confère une certaine autonomie, contrairement à son rôle de « servante de la théologie » joué dans l’université latine, institution complètement inconnue du monde byzantin. Si la logique d’Aristote et de Porphyre est utilisée dans l’élaboration de la théologie trinitaire, elle n’est pas déterminante comme instrument de la théologie dans son ensemble. Le fossé entre corpus philosophique et religion va se creuser, au XIVe siècle, avec le palamisme mystique et le courant hésychaste (la doctrine palamite, antiphilosophique, est devenue, en 1352, la théologie officielle de l’Eglise orthodoxe). L’enseignement supérieur est octroyé, à titre privé, pour former les hauts fonctionnaires, ce qui entraîne que de nombreux lettrés, à Constantinople, sont laïcs. Pléthon appartient à ce cénacle. Les polémiques entre philosophes et théologiens, comme en Occident chrétien, sont peu probables entre deux univers qui ne se rencontrent pas. En revanche, toute affirmation de l’un, pour rare qu’elle soit, entraîne des conséquences radicales. L’empire byzantin, qui laissait tomber en ruine ou transformait les monuments de Grèce antique, se voulait l’ennemi déclaré de l’hellénisme. Sans remonter à la fermeture de l’Ecole platonicienne d’Athènes, en 529, par Justinien, Jean Italos, sous l’empereur Alexis Comnène (1081 – 1118), va être condamné à la relégation dans un monastère pour neuf articles tès hellènikès athéotètos gémonta, « emplis d’athéisme hellénique », autrement dit « païen ».

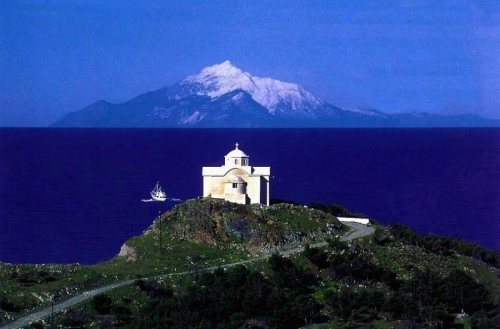

Pléthon lui-même, sous la pression du haut-clergé, fut contraint, bien qu’il fût relativement protégé par Manuel II Paléologue, de s’exiler à Mistra, citadelle laconienne, à Sparte (et c’est déjà tout un programme), centre du renouveau de la pensée antique, où l’empereur lui octroya une magistrature (et, un peu plus tard, le despote de Morée, Théodore, fils de Manuel II, lui accorde, en 1427, par un argyrobulle, un domaine en pronoia, propriété provisoire – puis héréditaire - qui lui permet de percevoir , en gouverneur, ou képhalis, des droits sur les paysans, moyennant service (douleia) rendu au souverain, et lui assure les moyens de vivre, ainsi qu’une relative indépendance, à l’abri des poursuites de l’Eglise). Mais son retour à l’hellénisme, plus ou moins affiché (nous verrons qu’il s’adressait à une élite) provoqua un conflit violent avec le monothéisme chrétien. De fait, la décadence byzantine ouvrait des perspectives de renaissance d’une Grèce renouant avec un passé qu’on aurait voulu oublier, ou soumettre, en le trahissant, à une autre Weltanschauung.

- 2) Un monde culturel multipolaire

La gigantomachie qui oppose le monde musulman au monde chrétien, et, à l’intérieur de celui-ci, depuis la prise de Constantinople par les Latins en 1204, (mais, religieusement, bien avant), le heurt entre Eglise d’Orient et Eglise d’Occident, elle-même ébranlée par des schismes depuis 1378 (papes contre anti-pape(s), pape Eugène IV, élu en 1431, contre le Concile de Bâle, ou les hérésies (par exemple celle de Jean Hus, brûlé le 6 juillet 1415), ouvrent, paradoxalement, et, somme toute, fort logiquement, un espace de remise en question(s) des certitudes idéologiques, et autorisent un approfondissement des identités.

Nous avons vu que la nécessité militaire motivait un rapprochement entre l’Orient chrétien et l’Occident. En fait c’était une soumission qui était exigée, moyennant l’acceptation du controversé Filioque, qui plaçait sur le même plan ontologique le Père et le Fils (conception d’une grande importance politique : elle induit la relation, égalitaire ou hiérarchique, de l’Etat et de la société). Pléthon, anti-unioniste, comme Marc d’Ephèse (Marc Eugénikos), contrairement au célèbre Bessarion, s’était élevé contre ce qu’il considérait comme une abdication, ce qui lui avait permis, sous couvert de critiquer le thomisme, de s’en prendre directement, au nom de Platon, à l’aristotélisme.

Quant à l’Islam, empreint de tradition néoplatonicienne, Byzance n’était pas sans recevoir son influence philosophique, même si l’Eglise, acculée par les désastres militaires, s’arc-boutait sur l’orthodoxie strictement religieuse (le même pendant se retrouvant dans le sunnisme, par exemple les Docteurs de la Loi, les ‘olama d’Alep, ceux-là mêmes qui prononcèrent contre Sohravardi le takfir, et le vouèrent à la mort). Il se trouve justement que Georges Scholarios, pour nuire à adversaire, prétendait tenir « de nombreuses personnes qui ont bien connu Pléthon dans sa jeunesse », qu’il s’était rendu « à la cour des barbares », sans doute Andrinople, et qu’il y avait fréquenté « un Juif très influent », Elissaios (Elisha). Scholarios ajoute qu’en fait, le « maître » (didaskalos) de Pléthon n’était pas un Juif, mais un païen (hellênistês), un « polythéiste » (polutheos), qui lui aurait fait connaître « les doctrines concernant Zoroastre et les autres ».

Or, l’une des sources de la falsafa, outre Aristote, Plotin, Proclus, qu’on essayait de concilier, un commentateur « persan », influencé par le soufisme, héritier des anciens Perses et restaurateur de la doctrine de Zoroastre, est Sohravardi, dont la pensée était alors très active. Même si le projet du penseur iranien et celui de Pléthon divergent (« Pléthon voit dans la résurrection du platonisme une arme de salut pour l’indépendance hellénique, une juste politique, une renaissance spirituelle dirigée contre la double menace, latine et turque. Sohravardi situe d’emblée son projet au niveau de l’ontologie pure et de la véritable signification du monothéisme. La vérité du Livre saint est pour lui un essentiel souci. Revenir à la sagesse de l’ancienne Grèce, de l’ancienne Perse, ce n’est pas contester l’islam, mais en approfondir le sens » (Christian Jambet, introduction au Livre de la sagesse orientale, traduit par Henri Corbin), il n’en demeure pas moins que la doctrine du prophète du Mazdéisme permettra à ce dernier non seulement de contester la prétention des chrétiens de faire remonter la sagesse archaïque à Moïse, mais aussi d’asseoir une conception large de la religion capable de subsumer toutes croyances positives ancrées dans les périodes postérieures à Zoroastre, et, de ce fait, inférieures. Cette perception d’un sacré évolutif, et néanmoins toujours le même, malgré des dissemblances apparentes, ne sera pas sans conséquences pour son projet que l’on pourrait appeler « métapolitique ».

- 3) Un cul de sac géopolitique

La situation politique, militaire de l’empire byzantin est alors désespérée. Dans son Mémoire pour Théodore, Pléthon écrit : « Nous n’avons actuellement besoin de rien moins que d’être sauvés : nous voyons, en effet, ce qu’est devenu l’Empire des Romains. Toutes nos cités sont perdues, il nous en reste juste deux en Thrace, plus le Péloponnèse, encore pas tout entier, et l’une ou l’autre petite île. » Pire : après la bataille de Maritsa, les Byzantins durent payer aux Ottomans le haradj et participer aux expéditions du sultan. L’empire était vassalisé. Les Turcs, comme d’ailleurs Vénitiens et « Francs », interviennent parfois dans les querelles internes des Grecs. Les ports et le commerce, en outre, étaient le monopole des Italiens. Il ne faut pas oublier que la reconquête du Péloponnèse (la Morée) se fit contre les « Francs », les Latins, singulièrement la famille champenoise de Villehardouin, dont les ruines du castel, au sommet de la colline de Mistra, attestent encore la puissance.

Mais au fond, ce morcellement territorial et politique, non seulement rappelait l’état anarchique de l’Hellade antique, finalement si propice à l’éclosion de la pensée, mais aussi donnait loisir aux réfractaires de se réfugier quand c’était nécessaire, ou de jouer sur les oppositions d’intérêts. La faiblesse pouvait s’avérer une force, à condition que l’on trouvât le moyen de dispenser une sécurité et une durée suffisante à chaque nation, pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même, ce qui était loin d’être assuré pour un empire byzantin qui était réduit à la dimension d’une province prise en étau, et à la merci d’un dernier coup de boutoir.

L’espoir demeurait : en 1429, presque tout le Péloponnèse était reconquis, hormis les possessions vénitiennes. Malheureusement, l’assaut final de 1453 mettra fin aux rêves de reconquête et de renaissance nationale. Auparavant, la victoire ottomane de Varna, en 1444, avait enlevé tout espoir de salut au despotat de Morée récemment devenu royaume. Le défi que va essayer de relever Pléthon, non sans courage, sera de restaurer les conditions intellectuelles, morales et politiques pour retrouver l’indépendance nationale. Toutefois, ce dessein, bien que prenant une distance audacieuse avec la prétention de l’empire à incarner l’universalisme chrétien, n’est pas un programme « laïc ». Il n’est nullement moderne, c’est-à-dire ne se soustrait pas au rapport puissant qui existe entre la théologie, la science du divin, et un mode opératoire civique qui s’avère être une application nécessaire des principes sacrés. Pour Pléthon, ce qui s’impose « là-bas » doit ordonner, mettre en ordre, ici-bas. C’est pourquoi, avant d’exposer les préceptes politiques du conseiller de Manuel et de Théodore, convient-il d’énoncer la doctrine relative aux choses divines, proposée par le philosophe de Mistra.

Théologie

- 1) Une doctrine « secrète »

L’ouvrage le plus important de Pléthon, le Traité des lois, dont il reste des partie substantielle souvent reproduite dans l’étude de François Masai, et qui a été intégralement publiées en 1987 (édition B. Tambrun-Krasker), est tenu pour un livre secret, peut-être destiné à ceux de son entourage qu’il nomme sa « phratrie ». La prudence entre pour une bonne part dans cette volonté d’extrême discrétion (le sort du livre le démontre assez bien), car, d’inspiration païenne et polythéiste, il y enseigne la théologie selon « Zoroastre », et présente les bases de sa réforme, la politeia lakônikê, le régime spartiate qu’il préconise (moins la dureté extrême de son éthique).

Cependant, cette dissimulation d’une partie du message, qui se concrétise, dans l’ouvrage, en deux parties qui semblent parfois se répéter, reprend la méthode des études platoniciennes, qui comportent deux niveaux, en fonction de l’approfondissement du disciple. La deuxième partie livrerait donc un enseignement plus « ésotérique », ce que recoupe aussi ce qu’avance la tradition, que Platon livrait oralement une doctrine secrète, s’inscrivant dans la « chaîne d’or » des sages d’antique mémoire, instruction seulement réservée à une élite.

- 2) Contre l’aristotélisme

Nous avons évoqué l’ouvrage de Pléthon, En quoi Aristote est en désaccord avec Platon, appelé De differentiis, et sa participation au concile de Ferrare/Florence. Pour lui, il ne s’agit pas de concilier les religions entre elles, ni Aristote et Platon. L’échec du concile de Florence, imputé en partie à la méthode utilisée, le syllogisme aristotélicien, qui n’aboutit qu’à une éristique stérile, concile qui débattait de la question du Filioque, mais visait expressément à une absorption de l’Eglise d’Orient par celle d’Occident, montrait que cette ambition était vaine, sinon absurde. En fait, jamais le schisme n’avait paru si évident. Au demeurant, Pléthon ne vise pas seulement la christianisation d’Aristote dans le thomisme, mais Aristote lui-même, plus précisément sa dissidence par rapport à Platon. Il lui reproche d’ignorer le dieu créateur, et de ne penser l’Être qu’en logicien. Il dénonce aussi chez lui sa position ambiguë sur l’immortalité de l’âme.

- 3) Retour à l’hellénisme

Pléthon va renverser totalement la théologie historique et sapientielle des chrétiens. La question du Filioque, pour abstruse qu’elle passe au regard des modernes, est d’une importance majeure. « Les Grecs enseignent que l’Esprit Saint procède du Père, tandis que les latins affirment qu’il procède du Père et du Fils » (B. Tambrun). Pléthon, à la suite de Marc d’Ephèse, souligne que la dernière assertion induit la présence de deux « causes » et de deux « principes » d’origine dans la Trinité, ce qui est contraire à la conception hellénique (explicitée dans la Lettre II, 312e, attribuée à Platon) qui soutient l’existence d’une hiérarchie interne au divin. Le retour à l’hellénisme est aussi une réaction contre le palamisme, dont le centre de diffusion est précisément Mistra (Défense des saints hésychastes, de Grégoire Palamas), dont l’irrationalisme mystique, encouragé par la théologie négative (le Bien est au-dessus de la parole), contredisait directement le rationalisme hellénique, et enjoignait, plutôt que de choisir Platon ou Aristote, de s’en remettre à Jésus et Moïse : « La folle philosophie des sages du dehors ne comprend donc pas et ne révèle pas la sagesse de Dieu » (Cf. Paul, dans la Première Lettre au Corinthiens, par exemple : « Et nous n’en parlons pas dans le langage qu’enseigne la sagesse humaine… »). Enfin, pour Platon, le principe de non-contraction était une garantie de la vérité, et les polémiques entretenues entre théologiens monothéistes, orthodoxes ou hérétiques, sont autant de « sophismes ». Car les dieux ont déposé dans notre âme rationnelle des « notions communes », dont Zoroastre saura formuler les vérités, léguées au fil des âges.

- 4) Retour à Zoroastre

La justification d’une doctrine, avant les Temps modernes, se situe aux origines, dans le passé le plus reculé. Pour discréditer une doctrine adverse, il est nécessaire de prouver qu’elle est une « nouveauté », ce que ne manquera pas de faire Pléthon à propos des monothéismes, qui appellera des « sophismes », et qui sont, pour lui des dégradations d’une sagesse archaïque transmise par une « chaîne » de guides (hodêgoi). Il s’agit donc de trouver quel a été le plus ancien législateur, qui a été le maître (didaskalos) originel. Les chrétiens, à la suite de Justin martyr, qui situe Moïse cinq mille ans avant le Christ, puis de Tatien, Clément d’Alexandrie, qui décrit un Logos pédagogue se servant de la Loi et des prophètes, Origène et Eusèbe de Césarée (au début de L’Histoire ecclésiastique), et en se référant aux historiens juifs, comme Artapanus, Eupolemus, Philon d’Alexandrie et Flavius Josèphe, ont avancé le thème du larcin : Platon devrait tout à Moïse. Clément et Eusèbe citent le pythagoricien Numénius : « Qu’est-ce en effet que Platon, sinon un Moïse qui parle attique ? » Il s’agit donc, pour Pléthon, de découvrir la date à laquelle Zoroastre a professé sa doctrine, ses principes (arkhas). Dans le Traité des Lois, Pléthon dit que Zoroastre est « le plus ancien des législateurs et des sages dont nous ayons mémoire », qu’il a été « pour les Mèdes et les Perses et la plupart des autres anciens de l’Asie l’interprète le plus illustre des choses divines et du plus grand nombre des autres grandes questions. » Ayant vécu 5000 ans avant la guerre de Troie (d’après Plutarque – en fait, l’auteur des Gathas – Zarathoustra, en avestique - prophète des Aryens (« Nobles »), peuple indo-européen originaire du nord-est de l’Iran, a peut-être vécu vers -1700), il est à l’origine d’une chaîne d’or qui aboutit à Pythagore et Platon. Il serait aussi, pour Pléthon, l’inspirateur des Oracles chaldaïques, qui, sous Marc-Aurèle, auraient été recueillis par deux théurges chaldéens, Julien le Père, et son fils Julien, et transmis par Psellos (XIe siècle). Ils seraient, une fois rattachés à la tradition des « mages », des révélations philosophiques du prophète iranien, que Pléthon purgera des scories chaldaïques et chrétiennes, et qui constitueront le « centre de gravité » (Brigitte Tambrun, qui en reproduit une traduction) de son système. Ils « présentent l’itinéraire de l’âme, sa descente dans le corps, le service qu’elle doit accomplir sur terre, puis sa remontée ».

Le terme « mage » est étranger, ici, à la tradition chrétienne. Majûs, en arabe comme en persan, désigne les « Anciens Sages de la Perse », à ne pas confondre avec les « Mages mazdéens », adeptes du dualisme, contrairement à Zoroastre, qui affirme un principe unique à l’origine du monde. En grec, magos peut se référer à celui qui pratique la theôn therapeia, le culte des dieux, ou au goês, le magicien. La confusion peut s’effectuer aussi, en grec, entre mages et Chaldéens (qui s’occupent d’astronomie, et qui peuvent être rattachés, de près ou de loin, à la tradition zoroastrienne). Le but de Pléthon est de disqualifier le monothéisme en évinçant Moïse de la liste des sages primordiaux. Il détaille une liste de législateurs, dont le dénominateur commun est avant tout l’immortalité de l’âme, base morale de toute application des lois : d’abord Zoroastre, puis Eumolpe, Minos, Lycurgue, Iphitos et Numa. Trois de ceux-ci représentent la Crète, Sparte et Rome. Ensuite, il évoque les brahmanes de l’Inde, ou gymnosophistes, les mages de Médie, et les Courètes. Il faut s’attarder sur ces desservants de Zeus, qui exécutent, dans un bruit étourdissant, une danse en armes énergique.

Pour Pléthon, ils sont les défenseurs et les conservateurs de la tradition polythéiste. Ils ont un rôle éthique et militaire. Selon la mythologie, grâce à eux, les géants, allégorie du monothéisme, qui assaillaient les dieux, ont été défaits. D’autre part, ils sont des prêtres de Zeus, autrement dit le premier principe, et le philosophe hellène porte un intérêt particulier pour l’oracle de Zeus à Dodone, peut-être le plus antique « centre de la fondation de l’hellénisme », dont les prêtres, les Selloi, ou Helloi, portent un nom hautement significatif. Pléthon récuse l’approche mystique du divin, sa vision directe, illustrée par le courant néoplatonicien et les palamites. L’écoute lui paraît plus adéquate. Il mentionne aussi Polyide, que Minos consultait, puis le centaure Chiron, éducateur de héros, enfin des sages, rattachés au courant pythagoricien et platonicien, Pythagore, Platon, Parménide, Timée, Plutarque, Plotin, Porphyre et Jamblique. Le philosophe néoplatonicien, Proclus, l’un des membres de l’Ecole d’Athènes, fermée par Justinien, qui s’exilèrent en Perse en 529, et qui est assidûment étudié à Byzance, est absent de cette liste (en même temps qu’Homère, Orphée : Pléthon se méfie des poètes ; quant à Hermès, la confusion qu’on en a fait avec Moïse le pousse à le refuser).

- 5) Sohrawardi

Avant d’expliquer pourquoi Proclus est rejeté, il faut revenir sur la découverte que fit Pléthon, dans sa jeunesse, auprès d’Elisha, un Juif, mais en fait un hellênistês, peut-être un disciple de l’école du platonicien Sohrawardi, de Zoroastre et des mages de Perse, ce qui permettra d’en comprendre les raisons. La doctrine de celui qui revivifia l’avicennisme par un retour aux sages iraniens est un philosophe de la lumière orientale, c’est-à-dire de la lumière qui se lève. Or, pour Sohrawardi, la lumière n’est pas une métamorphose, ou pas seulement, mais aussi le principe métaphysique qui manifeste tout existant, et lui donne tout l’éclat de l’Etre. Du premier principe au bas de l’échelle des êtres, tout est régi par un même lien. La lumière s’oppose aux Ténèbres, ce en quoi consiste l’enseignement des Sages de l’ancienne Perse. Le symbolisme de la lumière et du feu, omniprésent dans les Oracles chaldaïques, sera essentielle dans la théologie de Pléthon. Pour bien en saisir l’essence, il est nécessaire de les lire dans l’ouvrage de B. Tambrun, et de parcourir les commentaires qui les accompagnent. Mais pourquoi Pléthon a-t-il dédaigné le grand Proclus, malgré l’insinuation de Scholarios qu’il en fît sa source cachée ?

- 6) Rejet de Proclus et d’une partie du néoplatonisme, notamment l’apophatisme.

Les points communs entre les deux philosophes platoniciens appartiennent à la tradition néoplatonicienne (B. Tanbrum en donne la liste, que je reproduis en la raccourcissant p. 153-154-155) : composition d’une théologie à partir de Platon et des Oracles, existence d’un premier principe qui est cause (aitia), production du monde sensible par l’intermédiaire d’un monde intelligible, pluralité unitaire des dieux, conçus comme des idées, divinisation des planètes et des astres fixes, dégradation progressive de l’être, rapport proportionnel entre les causes et leur mode de production, existence de plusieurs ordres de réalité, de plusieurs ordres de dieux, dont le nombre est fini, et dont les deux principes primordiaux sont le limitant et l’illimité. De plus, la génération des dieux diffère selon les différents niveaux ontologiques, les réalités divines sont produites, chaque ordre dérive d’un seul principe, il y a communauté entre les dieux, les propriétés des dieux et leurs attributions ne sont pas équivalentes, chaque dieu a son rang, il y a ressemblance des dérivés par rapport aux êtres dont ils sont issus. Les points divergents ont, en revanche, des conséquences majeures : la théologie scientifique de Proclus se fonde sur le « Parménide », traité de théologie de Platon qui a influencé aussi Plotin. Or, il est à la source de l’apophatisme païen et chrétien.

Pléthon, fortement inspiré par l’Hymne à Zeus, d’Aristide Aelius, s’oppose aussi bien au pseudo-Denys qu’à Grégoire Palamas et à Thomas d’Aquin, et surtout aux acquis du concile de Nicée au sujet du Divin. Pour le néoplatonisme, le premier principe est transcendant de manière absolue, il est « hors de tout et incoordonné à ses dérivés ». Proclus dit : ce dieu est « au-delà des premiers aduta, plus ineffable que tout silence et plus inconnaissable que toute existence ». Or, Pléthon « procède exclusivement par voie de théologie affirmative ». Le dieu ne se cache pas. Pour lui, il est communicable (sauf le fait d’être par soi), il n’est pas absolument transcendant, même s’il est un et unique. Surtout, il est générateur, démiurge, démiurge des démiurges. Zeus est désigné par de très nombreuses qualifications : il est père, démiurge et roi, c’est-à-dire basileus ou autokrator ; il est dit maître, c’est-à-dire despotês absolu, tandis que Proclus identifie le démiurge comme troisième père de la première triade des dieux intellectifs. « Pour Pléthon, le premier dieu est aussi dit réellement être, et être en soi (autoôn), véritablement un et un en soi (autoen), bon en soi (autogathos), parfait en soi (autotelês) ; il est véritable Janus ; il est aussi qualifié d’inengendré, de bienheureux au plus haut degré ; il est noble par essence, il est doux ; il est cause ultime et premier chef, le plus haut de tous (panupertatos), tout-puissant (pagkratês), engendrant toutes choses (paggenetôr) », enfin « être par lui-même (auto dia sauton) ». Nous verrons quelles les implications politiques d’une telle capacité de l’homme à pouvoir connaître le premier dieu.

- 7) Une théologie polythéiste

Pléthon est résolument polythéiste. Il s’agit d’un polythéisme hiérarchisé, dont les divinités sont énumérées dans l’ordre d’une « échelle », terme désignant les taktika de l’époque, les titres et fonctions de la nomenclature impériale, et de ceux qui leur sont subordonnés. Il développe cette vision dans son « livre secret », le Traité des lois, celui-là même, et pour cette raison, qui encourra l’ire de Scholarios. Il reprend les noms des dieux de la tradition grecque, mais en leur faisant subir des distorsions (diastrophas), en les « redressant » par la réflexion, et en les transformant de façon à y placer une intention rationnelle. Ses dieux sont des « Dieux-Idées », que le néoplatonisme utilise régulièrement. Sans exposer une théogonie assez savante et subtile, et non moins cohérente (voir le tableau de B. Tambrun page 159, avec son exégèse), il est nécessaire d’en présenter la logique.

- 8) Une théologie généalogique

La clé de cette théologie – opposée à celle du néoplatonisme, pour qui l’on n’est pas le genre suprême, est la conception d’un panthéon généalogique. Les Dieux-Idées ne sont pas hétérogènes, ils sont apparentés, engendrés, « et sortent l’un de l’autre », à partir de l’Être-Un-Bien : « […] Zeus, premier principe et première cause, engendre deux « genres » (genê), c’est-à-dire deux familles, de dieux hypercosmiques, et celles-ci engendrent à leur tour les autres êtres » (B. Tambrun). « Zeus engendre le deuxième dieu qui est aussi le deuxième père, Poséidon ou l’ousia, (le Noûs, l’Intellect de Plotin), et de lui proviennent des générations de dieux et d’êtres », jusqu’à la matière. Il s’agit là d’un système en miroir, « chaque niveau de l’ousia reflétant le niveau immédiatement supérieur ». Tous les êtres sont donc rassemblés en un seul genre, eph’ hen genos.

La fraternité hiérarchique préside le monde des dieux, et le monde terrestre en est l’analogie. « Le monde est bien un kosmos, un bel ordonnancement où les êtres sont assignés à une place et à un rang déterminé ». Le mal en est exclu. Pléthon est résolument optimiste. En outre, la matière est exempte de toute uniformisation et réduction, d’arasement rationaliste, car le mode de génération est fondé sur le processus de la division par dichotomie, qui est explicitation et création (démiurgie), du sommet de l’être à la base, et par production de l’altérité, qui est le double inverse du producteur. Le principe de l’identité-altérité conduit le monde, donc, à ce titre, est accessible à la raison dans sa richesse liée à sa diversité, et liant l’universel au particulier. C’est pourquoi le problème religieux est appréhendé selon le mode du « même » (l’arkhê zoroastrien générant la théorie des déclinaisons de la sagesse éternelle) et de l’ « autre » (les différentes philosophies, religions et Eglises qui ont existé au fil des âges, avec leurs langues, leurs particularités ethniques, historiques, et se sont plus ou moins éloignées de l’origine). Une théologie universelle est donc possible, « située au niveau des formes intelligibles », ces « notions communes » qui donnent la possibilité de compréhension d’un monde où tout est uni selon le même principe, sont des symboles, semés « en puissance » par le démiurge, que chaque âme possède pour saisir la raison des êtres.

Politique

Pléthon reprend la conception byzantine qui veut que le modèle politique prenne sa source dans celui de la théologie. Cependant, pour lui, il n’existe pas de peuple élu, chaque civilisation ayant sa propre raison d’être.

- 1) Les origines de la catastrophe, selon Pléthon

Tout membre de l’empire, au XVe siècle, pour peu qu’il eût quelque lumière de l’antiquité, devait être saisi par le contraste tragique entre la misère des temps et la grandeur de la Grèce païenne. D’où cette catastrophe prenait-elle sa source ? Les souvenirs de Saint Augustin et les circonstances de la rédaction de La Cité de Dieu reviennent à l’esprit. L’évêque d’Hippone répondait en effet aux détracteurs du christianisme, à ceux qui expliquaient la prise de Rome, en 410, par Alaric, par l’abandon des divinités ancestrales de l’Urbs. De même, Julien, à la suite de ceux qui prônaient une restauration des cultes polythéistes, avait tenté de renouer le fil brisé des dieux.

Et que dit Pléthon ? Il constate que le démembrement de l’empire des Rhomaioi est dû aux luttes intestines, mais aussi à la faillite de l’idéologie monothéiste. Le simple fait de perdre sa puissance, à l’époque, « prouve » que l’on est abandonné de Dieu. Après avoir vaincu les dieux nationaux, l’empire chrétien a imposé un culte qui s’est voulu universel, et que l’on avait l’intention d’étendre à la terre entière. C’était le postulat eusèbien qui repose la vérité religieuse sur la puissance de la monarchie constantinienne, argument qui se retourne en ce quinzième siècle, époque qui est l’aboutissement d’une série de catastrophes. Outre ce réquisitoire d’ordre idéologico-historique, Pléthon recourt à une critique interne à la conception qu’a Eusèbe du modèle politique de la monarchie. En effet, en considérant le pouvoir divin, prototype de la monarchie, comme une triade (la Trinité nicéenne), et non comme une monade, en posant l’identité entre le Père et le Fils (contre l’arianisme), il instaure une isotomia, c’est-à-dire une égalité d’honneurs, une égalité entre principes divins qui devraient être hiérarchisés, et postule donc deux causes à la réalité du monde, donc à la structure politique de l’empire. L’universalité monothéiste « orthodoxe » devient non seulement une coquille vide, mais aussi le modèle de l’impuissance politique, d’autant plus qu’il est menacé par d’autres monothéismes, celui des Latins et celui de l’Islam ottoman.

- 2) Un programme de restitutio politique

Les institutions des anciens Grecs ayant fait leurs preuves, il convient de s’en inspirer. Contre les ploutocrates, ou la trop grande pauvreté, Pléthon recommande que les conseillers du prince fussent instruits et vivant dans une aurea mediocritas. S’inspirant de Sparte, (si la terre exerce une influence déterminante sur la pensée, il n’est pas indifférent que ce fût sur l’antique sol de Lacédémone qu’il soumit à ses compatriotes les instruments de leur salut) et constatant que le modèle du paysan corvéable, ou celui du mercenaire intéressé, ne sont pas viables, dans le Mémoire pour Théodore, le Mémoire pour Manuel (1418) et le Traité des lois, il propose une refondation du corps social en trois classes bien distinctes. « En toute cité ou presque, la première classe, la plus nécessaire et la plus nombreuse, est celle des producteurs, écrit-il dans le Traité des lois, c’est-à-dire des agriculteurs, des pâtres et de tous ceux qui se procurent directement les fruits de la terre », ceux qu’il nomme les « hilotes », en souvenir de Sparte. La deuxième classe (qui n’est mentionnée que dans le second Mémoire) est intermédiaire et tenue dans un état d’infériorité. Elle aide à produire (les ouvriers agricoles) ou à se procurer des produits (les négociants). Cette « classe » en est à peine une : en homme de la terre, Pléthon rejette le mercantilisme et le modèle oligarchique vénitien, et prône l’autarcie économique. La troisième classe est celle des dirigeants (les « gardiens » de Platon et les « philosophes »), c’est-à-dire l’armée, l’administration (les archontes), le basileus (l’empereur). Cette classe ne peut exercer efficacement son office qu’en étant dégagée des soucis de la production et des tentations du négoce, donc en étant nourrie par les deux autres par un impôt sur le revenu (en nature), cet impôt étant par ailleurs réparti en trois parts (en fait deux) : pour les producteurs et les propriétaires (mais la terre est commune et concédée par l’Etat), et pour ceux qui assurent la sécurité. Ces trois (deux en fait) strates sont attachées par l’intérêt réciproque, la vertu, et la fidélité à des valeurs communes. Pléthon propose donc un système d’armée permanente, loyale et solide, un corps civique préoccupé d’abord du souci national, de la patrie, plutôt que du sort de l’Eglise et de la religion, telles qu’elles sont dans le cadre de l’empire. D’autre part, les fonctions civiles et militaires seront bien distinctes. Enfin, il insiste, dans son traité de 1439, Des vertus, sur la nécessité d’appliquer vigoureusement ces lois, application illustrant la vertu des dirigeants.

- 3) La cité vertueuse

Toutes les exhortations destinées aux responsables politiques, à Manuel, à Théodore, aux nobles, visent à ce qu’ils ne désespèrent pas de la cause grecque, et qu’ils se persuadent que la victoire dépend de la fidélité à des principes et à des valeurs. La puissance d’un Etat tient aux idées qui régissent son organisation, et à la vertu des hommes qui l’incarnent. Un exemple parmi d’autres, du lien entre principes spirituels et comportement, est la source des succès musulmans. Pléthon y décèle deux causes : d’abord, la conviction que l’âme est immortelle, croyance qui rend la mort moins redoutable, et même, d’une certaine façon, qui la présente sous un jour favorable, dans le cadre du jihad, puis la certitude que le destin (Mektoub, « ce qui était écrit », l’équivalent arabe du fatum) mène le jeu, que la liberté (au sens moderne) n’existe pas (de là peut-être son intérêt pour l’astronomie, peu dégagée, à l’époque, de l’astrologie, et qu’il explicite dans un manuel), et que chaque sort est imparti par une nécessité transcendante, conviction qui libère l’énergie en prodiguant à l’être la sensation de se réaliser pleinement, sans crainte d’être paralysé par l’assaut de choix fallacieux, facteurs d’hésitations nuisibles.

Dans le Traité du Destin, contenu dans le Traité des lois, il compare les humains à des douloi, des esclaves, (ils sont « sous la main », hupo kheira) – les fonctionnaires sont des esclaves de la chose publique, des douloi tou koinou - esclaves dont le sort ne peut être malheureux sous l’emprise d’un bon maître (cf. notre mot « ministre », minister, « serviteur », dérivé de ministerium, « ministère », « devoir », « service »). Le tout est de prendre conscience de cette « nécessité », et, pour le reste, de faire confiance à la volonté divine. La force des armées ottomanes, pour Pléthon, est à comparer favorablement avec celle des anciens Hellènes, qui mettaient très haut, à un niveau supérieur à celui des dieux, la Moïra, issue de l’ousia de Zeus, l’ Heimarmenê des stoïciens, la « part », le « lot » de chaque être. Pour Pléthon, c’est Héphaistos, «préposé à la « stasis », au repos, au maintien, fixe « à chacun son domaine et sa place » » (B. Tambrun).

L’hybris, par exemple, est la tentative vaine de transgression de ces limites imparties par le destin. « […] véritablement trois Parques (Moirai) tiennent sous leur garde vigilante la parfaite réalisation de ce que chacun des Dieux a décidé par la plus excellente délibération », écrit-il dans le Traité des lois. Le droit naturel est conditionné par les idées adéquates sur le monde divin. Celles-ci ont pour base le constat que le monde terrestre est intimement uni, par analogon, au monde céleste, que les dieux gouvernent toutes choses, avec rectitude et justice.

Pléthon, à l’opposé des pratiques cultuelles des fidèles, notamment dans les monastères, considère que, le « divin » (thèîon) octroyant à chaque être la part qui lui revient selon ce qui lui convient, il est inutile de vouloir le fléchir ou le flatter. La divinité n’a pas besoin des hommes. La piété consiste dans la reconnaissance des biens qui proviennent de là-haut. Du reste, l’éthique, la morale, le comportement des hommes doivent se moduler sur le Bien, équivalant à l’Un et à l’Être en soi. Autant dire que l’homme, comme Dieu, est bon. La morale de Pléthon est optimiste. Il s’éloigne par-là de la tradition néoplatonicienne. En effet, pour elle, la vertu supérieure consiste à se séparer le plus possible du corps et des richesses matérielles. Il faut procéder à un éloignement de la vie d’ici-bas, comme le préconise Platon dans le Théétète : « … il faut, le plus vite possible, s’enfuir d’ici, là-bas ». La « justice » doit tendre vers l’intelligence, la tempérance, le courage, et la sagesse, qui est contemplation des êtres. Or Pléthon « introduit une restriction considérable à l’imitation de Dieu par l’homme ». Il est beaucoup plus proche de la morale stoïcienne.

L’homme étant placé à la limite (methoriôi) entre la matière périssable et le monde divin immortel, auquel nous sommes apparentés, l’âme se trouvant entre deux genres de formes (il emploie le terme metaxu), le composé humain étant methorion et sandesmos, limite commune et lien de l’univers, , mélange (mixis), son pneuma rendant possible cette jonction, il appartient à deux patries qui, au fond, ne forment qu’une Cité. Il est redevable de la société (koinônia), cette société s’étendant verticalement et horizontalement, et étant fondée sur le principe de l’association, une « sympathie » vis-à-vis de tout ce qui survient. Il « se trouve au centre de la « cité complète des êtres » (tôn ontôn têi pantelei têide polei). Il est un centre nodal. L’homme est donc à la ressemblance des dieux. Comme eux, il doit se charger de son lot de devoirs. Il possède une véritable mission. De lui dépend l’harmonie universelle. Il doit tenir son poste, son rang dans la société et le monde. Il est copula mundi, car il est le lien entre plusieurs cercles concentriques, sa famille, sa patrie, son domaine, sa terre, l’univers. Son action est un service, une leitourgia. Il est en effet le médiateur par excellence, celui par qui passent les dimensions de l’être, et il prend la place du Christ. Nouvel Hercule, il ne peut se soustraire à sa tâche. Là est sa dignité. La doctrine théologico-politique de Pléthon est une propédeutique à l’action.

- 4) Un Etat monarchique analogue au monde divin

La structure de l’empire doit être calquée sur celle de la famille. Cette notion, d’origine commune et de filiation, est essentielle pour Pléthon. Il rejette la conception d’un empereur « lieutenant de Dieu sur terre », d’un empire à vocation militaire. Certes, le monde politique reflète l’archétype divin, l’ordre céleste. Mais chaque strate, si elle est semblable par l’origine ultime avec celle qui la précède et l’engendre, en est en même temps différente. Chaque maillon de la chaîne hiérarchique possède sa « part », son rôle, son devoir. L’empereur, comme le premier dieu, fonde une lignée, qui est une diffusion hiérarchique de la puissance politique. Mais chaque « fils », ou chaque condition est une créature à part entière. Il n’existe pas, chez Pléthon, cette abolition des limites, des puissances intermédiaires entre le pouvoir central et les exécutants, comme l’implique la conception palamite, qui supprime la distance entre l’homme et Dieu, et, finalement, aboutit à un écrasement, à un nivellement universel. Chaque rouage recrée le pouvoir transmis, comme les dieux le font dans le domaine. Le basileus, qui n’est pas un magistrat (il n’est pas élu), n’est pas un tyran. Il est certes, pour ainsi dire, partout à la fois, mais il délègue son pouvoir. Il doit exister des « centres de relais décisionnels entre [l’empereur] et ses sujets ». Il « faut une adaptation des décisions impériales à la variété des réalités locales ».

- 5) Le genos comme paradigme universel

On voit par là que le modèle généalogique est un paradigme politique. Toute sa pensée est régie par ce principe universel. « Or déjà Plotin (Ennéades, VI, 1 [42] 2 et 3) montrait que si l’ousia était un genre unique (ou une unique catégorie), cela ne pourrait être qu’au sens où les Héraclides forment un seul « genos », non parce qu’ils ont tous un prédicat commun, mais au sens où ils sont tous issus d’un seul (aph’ henos) ». Cette référence aux Héraclides (Hêrakleidôn kathodos), leur retour dans le Péloponnèse, qui est à l’origine de la « race » des Grecs, est mise en parallèle avec le retour des frères de l’empereur Jean VIII Paléologue, en qui il voit l’aube d’une renaissance hellénique. C’est à cette fin qu’il invoque le « germe » d’où peut resurgir la puissance hellénique, Sparte-Mistra, en plein cœur du Péloponnèse, le berceau de l’âme de l’Hellade. Il écrit en effet à Manuel II : « … nous, que vous gouvernez et dont vous êtes l’empereur nous sommes Hellènes de genos, comme l’attestent notre langue et la culture de nos pères. Et pour les Grecs il n’est pas possible de trouver un pays qui leur soit plus propre et qui leur convienne mieux que le Péloponnèse et toute la partie de l’Europe qui lui est contiguë ainsi que les îles adjacentes. En effet, c’est manifestement le pays que les Grecs eux-mêmes ont toujours habité, du moins d’après les souvenirs que les hommes ont conservés ; personne d’autre ne l’avait habité avant eux et aucun étranger ne l’a occupé ».

- 6) Un monde apaisé

D’après Georges de Trébizonde relate qu’à Florence, Pléthon aurait prédit qu’il n’y aurait plus qu’une seule religion. Il ne s’agissait évidemment pas de concilier l’inconciliable, c’est-à-dire des dogmes figés par le temps et des certitudes ancrés dans des préférences chauvines. Le concile de Ferrare-Florence en avait montré l’inanité. Or, le retour à l’Arkhê, aux origines de la sagesse primordiale portée par Zoroastre, le premier Sage à partir de qui est engendrée cette « chaîne d’or » qui passe par Pythagore et Platon, « apparaît comme particulièrement propre à servir de référence commune à une multiplicité d’Etats bien cloisonnés qui pourront disposer chacun d’une version particulière de cette doctrine ». Pléthon a conscience que le platonisme irrigue la philosophie musulmane chiite de Perse et la tradition byzantine, et constate qu’il se répand en Occident latin. Ce substrat spirituel commun ne va-t-il pas être reconnu universellement, et servir, non à une fusion des particularités nationales, qui est impossible, et de toute façon non souhaitable, mais à une entente, plutôt à une écoute capable de juguler les expansionnismes, et même d’asseoir une paix universelle fondée sur la quête harmonieuse de la vie vertueuse ? Des notions sont communes à ces civilisations, comme la reconnaissance de réalités intelligibles, la thèse de l’immortalité de l’âme. D’autre part, le polythéisme rectifié peut souffrir d’être perçu, par les théologies qui en nient le principe, comme une relation d’Idées acceptable. Les coutumes seraient donc sauvegardées, avec leurs spécificités politiques, les constitutions idoines (Pléthon s’oppose cependant à la vision qu’avait Julien l’empereur de dieux ethnarques (ou d’anges, selon le Pseudo-Denys), divinités tutélaires des nations), mais une cohabitation pacifique serait possible grâce à un référent conjoint, pour ainsi dire par la reconnaissance d’un même paggenetôr, chaque nation étant elle-même genos (suggeneis, « de même parenté »), c’est-à-dire reflet du modèle divin.

14:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, pléthon, byzance, hellénité, polythéisme, hellénisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 07 janvier 2020

De Byzance à Poutine : la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident...

De Byzance à Poutine : la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident...

par Stéphane Audrand

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un texte de Stéphane Audrand, cueilli sur Theatrum Belli et consacré à la grande stratégie russe. Stéphane Audrand est consultant indépendant spécialiste de la maîtrise des risques en secteurs sensibles.

De Byzance à Poutine – Éléments de réflexions sur la grande stratégie russe et son incompréhension en Occident

La Russie effraye, fascine parfois, suscite peurs et antagonismes, mais le plus souvent dans l’incompréhension la plus totale et les clichés les plus simplistes. Son utilisation des instruments de puissance nous échappe, nous déconcerte, voire nous révulse, tant la pratique russe s’éloigne des codes occidentaux et notamment de la dichotomie « soft » et « hard » power.

Ainsi, l’incident en Mer d’Azov en 2018 ou les déclarations de Vladimir Poutine concernant la promesse du « paradis pour les Russes » en cas de guerre nucléaire ont attiré les réflexions les plus baroques [1]. C’est en vain que les commentateurs et les analystes tentent d’appliquer les grilles d’analyse occidentales à la situation russe. Leur inadéquation ne semble avoir pour conséquence que de disqualifier la Russie : ni « occidentale » ni « asiatique », l’espace russe semble failli, voué à l’échec et par conséquent stigmatisé. Par un ethnocentrisme qui serait comique s’il n’était porteur de risques, les Européens comme leurs alliés d’outre-Atlantique multiplient les représentations caricaturales de la politique de Vladimir Poutine, sans en percevoir la logique ou en la dénonçant comme intrinsèquement « mauvaise ». Ainsi, on souligne souvent l’incapacité de Moscou à « terminer » une guerre, citant les situations bloquées de longue date, du Haut-Karabagh à l’Ossétie, du Donbass à la Transnistrie. De même, on s’offusque des menées propagandistes, de l’instrumentalisation du droit international, du double discours, de la prétention russe (censément hypocrite) à négocier tout en bombardant… Comprendre l’autre, principe de base des relations internationales, semble bien difficile s’agissant de la Russie.

Les déterminants de la stratégie russe nous échappent, en grande partie parce qu’ils ne s’inscrivent pas dans notre héritage occidental de la guerre, dont le modèle mental est marqué par l’apport essentiel de deux auteurs : Saint Thomas d’Aquin et Carl von Clausewitz. Du premier nous avons hérité la propagation occidentale de la théorie de la guerre « juste », seule justification possible au déchaînement de la violence que la tradition romaine et chrétienne du droit ne peut considérer que comme une entorse au gouvernement des lois et à l’injonction de charité. D’où la limitation de la guerre à la puissance publique, au prix d’une cause juste et d’une intention bornée par l’intérêt général [2].

Au second nous devons la mystique de la guerre « totale », moment de la politique qui consiste en un acte de violence pour contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté [3]. Loin d’être antinomique, les deux approches se complètent et toute la théorie dominante moderne des conflits en Occident tourne autour de ces deux môles : il n’est de guerre possible que si elle est légitimée par le droit et la morale et il n’est de guerre envisageable que par la recherche de la victoire, moment politique par lequel le vaincu se soumet au vainqueur, à travers un ensemble de conditions – de capitulations – qui marquent la fin du « temps de guerre » et le retour au « temps de paix », au gouvernement par les lois. L’organisation même de la sécurité collective après 1945 autour de l’idée de l’Organisation des nations unies repose sur ces deux piliers de la guerre « juste » et de la guerre « politique » et marqua le triomphe mondial des conceptions occidentales : la Charte des Nations unies disqualifie la guerre comme « instrument » dans les mains du pouvoir, en dehors du rétablissement collectif de la sécurité ou de la légitime défense individuelle des Etats. Pour aller plus loin, on peut même penser que l’idée que le soft power puisse être décorrélé du hard power est une conséquence moderne de ce raisonnement : la puissance armée ne peut pas être « incluse » dans les autres pouvoirs, elle doit cohabiter « à côté » [4].

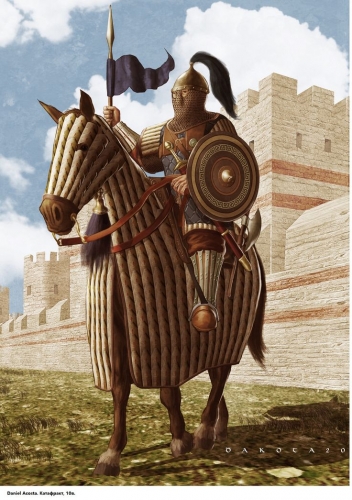

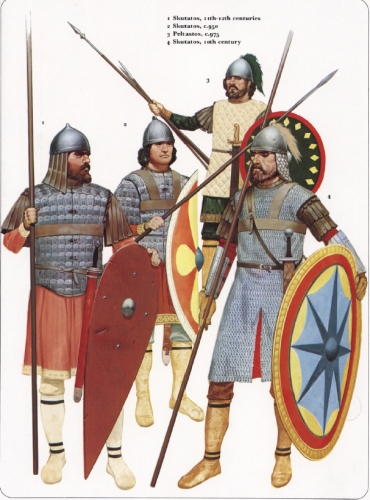

À l’opposé, la pratique russe moderne s’inscrit dans une toute autre tradition épistémologique qui emprunte largement à un héritage byzantin dans lequel le strategikon de l’empereur Maurice remplacerait à la fois Thomas d’Aquin et Clausewitz et ferait figure de « code opérationnel », comme l’a remarqué Edward Luttwak [5]. L’héritage byzantin irrigue la tradition russe de l’usage de la force et de la puissance, et il a influencé à la fois la mystique du pouvoir (impérial ou étatique) et l’exercice de l’usage de la force, qu’elle soit armée ou non. D’une part, il n’y a pas forcément de recherche d’une « victoire » nette, car la perception de celle-ci est différente et car le continuum du pouvoir en action remplace la dichotomie « Guerre et Paix ». C’est l’ascendant qui compte. D’autre part, il n’y a pas la même obsession pour la justice de l’action car le gouvernement des lois n’est pas perçu comme prépondérant. C’est en Occident qu’a émergé l’idée que le princeps, le gouvernant, pourrait lui-même être soumis en temps ordinaire au droit, même lorsqu’il se trouve être le législateur unique [6].

L’Empire byzantin souffre d’une réputation peu flatteuse en Occident, entretenue par des siècles d’ignorance et d’approximations historiques dont la première est bien son qualificatif même. Jamais les habitants de cet empire ne se qualifièrent eux-mêmes de « Byzantins ». En leur temps, ils étaient appelés et se nommaient Romaioi, Romains, parce qu’ils furent d’abord et avant tout, non pas « les continuateurs » de l’Empire romain, mais bien l’empire romain lui-même. Il faut rappeler cette réalité : dans un environnement hostile, entouré d’ennemis, comptant bien peu d’alliés, faisant face aux Perses, aux Slaves, aux Arabes, Turcs et Latins, l’Empire romain d’Orient persista jusqu’en 1453 en tant qu’entité politique. Un empire de plus de mille ans ne peut être réduit à la vision qu’en colporte l’historiographie occidentale, mettant en avant « décadence », « querelles byzantines » et « duplicité » dans le sillage d’Edward Gibbon. Au contraire, il faut reconnaître sa capacité d’adaptation et de reconfiguration, pour tenir compte des affaiblissements qu’il dut affronter et admettre qu’il fut dirigé pendant longtemps par une élite éclairée et soucieuse du bien commun [7].

Le lien historique de Byzance avec la Russie s’est construit par la christianisation des Slaves, du IXe au XIe siècle. Alors que les principautés slaves demeurèrent morcelées jusqu’au XIIIe siècle, la foi orthodoxe fut un ciment certain d’unité sociale et culturelle, à l’image du catholicisme romain en Occident. Pour autant, ce n’est pas avant le XVIe siècle que le « messianisme russe » se développa, quelque soixante ans après la chute de Constantinople. L’idée centrale, mise à profit par l’État moscovite naissant, fait de Moscou la « troisième Rome », celle qui n’échouera pas, après que la première Rome soit tombée sous les coups barbares du fait de son hérésie et la deuxième, Constantinople, sous les coups des Turcs et par la trahison des Latins [8]. Ce messianisme moscovite servit tour à tour l’affirmation du pouvoir tsariste, l’idéologie panslaviste et même, plus tard, le marxisme soviétique. Il se cristallisait toujours autour de l’élection de Moscou comme axis mundi et de la responsabilité russe pour porter la seule civilisation de la « vraie foi » (qu’elle soit orthodoxe ou – momentanément – marxiste-léniniste) [9].

L’examen du « code opérationnel byzantin » et sa mise en regard avec les actions du Kremlin sur la scène mondiale montrent d’importantes corrélations qui s’expliquent par cette tradition de la littérature byzantine, comme si, après une parenthèse rationaliste et « occidentaliste » de quelques siècles ouverte par Pierre le Grand et refermée par Michael Gorbatchev, les Russes renouaient avec leur héritage épistémologique antique, héritage d’ailleurs revendiqué ouvertement par le Kremlin [10]. On voit s’inscrire dans cette tradition orientale une toute autre vision de l’exercice de la puissance, qui préside à la perpétuation d’un empire encerclé par des adversaires multiples et qui voit dans sa perpétuation même son ambition principale. Il faut durer en s’adaptant, malgré les faiblesses de l’Empire.

Premières similitudes avec l’espace russe actuel, l’encerclement et la perception de menaces multiples, mais aussi l’idée que « vaincre est impossible ». L’Empire byzantin – conservons cette dénomination par commodité – ne pouvait pas compter sur un quelconque verrou territorial pour protéger une géographie exposée de toutes parts. Les Vandales, les Goths, Perses, Slaves, Arabes, Turcs, Latins… Les ennemis se succédèrent sans fin aux frontières de l’Empire et la disparition de l’un ne faisait que la place de l’autre, à l’image des barbares gothiques vaincus en Italie pendant la reconquête justinienne, et qui furent « remplacés » par les Lombards, ruinant les coûteux efforts de l’Empire [11].

Le fait que la Russie actuelle se perçoive comme menacée dans ses frontières continue d’échapper à la majorité des observateurs occidentaux, qui préfèrent mettre en avant l’expansionnisme russe et la menace qu’il représente pour ses anciens États « vassaux ». L’Europe a ainsi totalement épousé le point de vue des États de l’ancien Pacte de Varsovie, sans chercher à comprendre celui de Moscou. Envahie à trois reprises en moins de cinquante ans au début du XXe siècle [12], la Russie ne préserva son indépendance qu’au prix de millions de morts et de destructions d’une ampleur colossale. On peut comprendre que l’idée de l’invasion marqua les esprits et que le recul de la frontière « le plus loin à l’ouest possible » devint une obsession. Si le dénouement du second conflit mondial avait paru enfin donner à l’espace russe la profondeur stratégique nécessaire à sa protection, la liquidation à marche forcée de l’URSS fit reculer la frontière de positionnement des troupes de 1 300 km, de la frontière de l’ex « Allemagne de l’ouest » à celle de la Lettonie. La situation stratégique actuelle de la Russie est objectivement celle d’un empire certes encore puissant militairement, mais affaibli démographiquement, démembré et encerclé, et pas d’une puissance en expansion : les forces de l’OTAN sont à moins de 600 km de Moscou. Les trajectoires économiques et démographiques ont à ce point divergé depuis la chute du Mur de Berlin que la Russie, malgré son territoire et ses immenses ressources, ne dispose plus que de la population combinée de la France et de l’Allemagne et du PIB de l’Italie. Dans ces conditions, peut-on reprocher à Vladimir Poutine de se sentir « menacé » par l’OTAN qui agrège près d’un milliard d’habitants, avec un PIB vingt fois supérieur ? Bien entendu, cela ne doit pas conduire à négliger ou ignorer la menace qu’il peut représenter en retour, mais plutôt à la considérer comme une perception de sa propre faiblesse sur le long terme.

Le pouvoir moscovite est tout simplement conscient qu’il ne peut pas « gagner » face à l’Occident : son objectif de (re)sanctuariser la Russie tout en affaiblissant ses adversaires doit être compris dans ce contexte limité. Du reste, s’il est souhaitable que l’Europe soit faible militairement pour la Russie, elle demeure le client indispensable du gaz russe et se trouve ainsi liée dans une situation de dépendance. Encerclée, la Russie l’est aussi en Asie : le Japon et la Corée du Sud ne sont pas perçus autrement que comme des tremplins américains, tandis que la Chine, partenaire et allié de circonstance, constitue une menace de long terme perçue comme telle à Moscou. La relance favorable des négociations avec le Japon à propos des îles Kouriles est ainsi la concrétisation de cette crainte russe face à la Chine, qui justifie sur le moyen terme une tentative de rapprochement avec les adversaires potentiels de Pékin. Là encore on voit la marque byzantine d’une diplomatie à la fois opportuniste et dénuée d’aprioris moraux : seul compte l’intérêt de l’Empire et s’il est possible de diviser ses adversaires à peu de frais, c’est toujours souhaitable, même au prix de renversements apparents d’alliance. L’instrumentalisation des ventes d’armes à la Turquie est ainsi un bon exemple par lequel, à bon compte, Moscou accentue la division de l’OTAN [13].

S’il y a utilisation récurrente de la force armée par Moscou depuis 2014 et l’annexion de la Crimée, c’est d’une part car elle constitue pour l’instant une des dernières cartes maîtresses de la Russie, et d’autre part car la situation russe n’est perçue fort justement que comme ne pouvant qu’inexorablement se dégrader : l’économie de rente reste tributaire du pétrole et du gaz dont les cours sont corrélés, la démographie est sinistrée et les tensions sociales sont à la hausse, ce qui justifie d’agir au plus tôt, l’attente n’étant porteuse que d’une détérioration de la situation globale et d’une réduction des options stratégiques. On évoque souvent les « succès » de Vladimir Poutine, mais on oublie aussi les limites de son action. Ainsi, si la Russie a occupé une place laissée vide au Proche Orient par le recentrage stratégique vers l’Asie voulu par Barack Obama, elle a été incapable de conserver son ancienne influence dans les Balkans, réduite à la Serbie, et dont l’évolution actuelle est beaucoup moins marquée par l’empreinte de Moscou qu’en 1999 pendant la crise du Kosovo. En outre, l’intervention en Syrie ne passionne plus les foules et le pouvoir se fait discret sur le sujet. En Afrique, la Russie a pu avancer, notamment via ses mercenaires et quelques ventes d’armes, comme en Centrafrique, là encore à la faveur du recul des occidentaux, mais la position reste opportuniste et fragile [14].

Cet opportunisme typiquement byzantin s’explique en partie par le manque de moyens, mais aussi par la perception de l’impossibilité pratique de la « victoire », voire de son inutilité : mieux vaut agir quand c’est possible, mais sans se laisser entraîner dans des conflits trop coûteux. Les Byzantins comprirent en effet, tout comme les Russes actuellement, que l’idée de victoire « totale » contre un adversaire puissant était un leurre et que la rechercher faisait courir le risque de la sur-expansion et de l’épuisement : vaincre totalement un adversaire absorbait d’énormes ressources matérielles, humaines et fiscales, usait l’Empire et n’aboutissait, au final, qu’à faire « de la place » pour qu’un nouvel adversaire face auquel la situation impériale serait compromise par l’épuisement. Loin de sécuriser l’Empire, l’anéantissement d’un adversaire était donc perçu comme trop coûteuse et contre-productive, un « paradoxe de la stratégie », compris comme tel, notamment par l’Empereur Isaac Comnène qui théorisait qu’en temps de faiblesse, « l’augmentation est une diminution » [15].

À l’anéantissement, les Byzantins préféraient l’affaiblissement de l’adversaire, en usant d’abord d’influence politique et diplomatique. Le recours à la force était toujours possible, mais ne devait pas placer l’Empire en position de s’épuiser. Cette approche, née dans la douleur face aux Perses, aboutit à la création de « conflits larvés » entre tierces parties, insolubles mais qui divisaient les adversaires tout en les maintenant fixés sur des enjeux mineurs. C’est une approche qui choque en Occident : d’une part nous avons tendance à considérer qu’il doit y avoir « un » adversaire principal (celui contre lequel s’exerce la violence de la guerre juste) et d’autre part qu’il doit être vaincu, totalement, pour résorber la tension morale que crée le conflit. D’où cette impression, absurde à l’échelle historique, que l’Histoire prenait fin en 1989 [16] : l’adversaire principal, l’URSS, s’étant effondré, la victoire mondiale de l’Occident et de son système politico-économique semblait évidente et définitive. Toute conflictualité devenait parfaitement secondaire en l’absence d’adversaire légitime à la démocratie libérale. On sait ce qu’il advint des dividendes de la paix, acquis sous forme de « subprimes »…

Dans l’approche russe, la conflictualité, loin de fragiliser la situation sécuritaire, y contribue dans un paradoxe orwellien qu’on pourrait résumer par « la guerre (larvée) c’est la sécurité ». Ainsi, l’abcès de Transnistrie s’insère comme un « coin » entre Ukraine et Moldavie. De même, l’Ossétie du Sud « fixe » la Géorgie sur le plan territorial, tout comme le séparatisme du Donbass contribue à affaiblir l’Ukraine et sécurise l’annexion de la Crimée : aucun besoin de « résoudre » ces conflits. Dans un cas comme dans l’autre, l’intérêt de Moscou est que cela continue [17]. Même l’intervention dans le conflit syrien doit se comprendre, en partie, comme une action de protection par fixation de l’adversaire aux frontières. Loin d’être une extravagante aventure ultramarine, l’intervention en Syrie en 2015 était perçue à Moscou comme l’impérieuse nécessité de protéger les marches du Caucase. On oublie facilement que la même distance sépare la Russie de la Syrie et Paris de Marseille : environ 650 km. Le containment puis la réduction, en Syrie, de l’enclave djihadiste répond ainsi à un objectif immédiat de protection du Caucase, qui explique notamment la facilitation au départ des djihadistes organisée en sous-main par les services russes, mais aussi le « redéploiement » des survivants en Ukraine après la chute de Daech [18].

Cette compréhension de l’instrumentalisation des conflits non comme un moteur de l’expansion territoriale massive mais plutôt comme une avancée prudente du glacis stratégique par la création d’un « tampon instable » permet ainsi d’analyser le comportement russe actuel. Ayant perdu des provinces perçues comme « historiquement russes » (la Biélorussie, l’Ukraine) ou « indispensables » à la sécurité (Pays Baltes, Géorgie), la Russie cherche à reconstituer un espace stratégique suffisant qui mette Moscou à l’abri de toute tentative étrangère. Ainsi, il ne faut pas tant craindre par exemple une invasion en bonne et due forme de la Pologne ou des Pays Baltes que des tentatives de déstabilisation et de neutralisation, par agitation de minorités, armées à peu de frais avec des surplus d’armements et encadrées par des supplétifs. Or face à ce genre de conflit, l’OTAN, pensé pour les guerres de haute intensité, est démuni. Quelle serait la réaction de l’alliance si la Lituanie ou la Géorgie – si elle finit par rejoindre l’Alliance – invoquaient l’article V du Traité de l’Atlantique nord face à des « bandes armées » ?

Prolongeant l’idée que la conflictualité puisse être contributive à la sécurité dans la durée, la Russie de Vladimir Poutine ne distingue pas « temps de guerre » et « temps de paix » et a une approche globale (on pourrait dire « systémique ») de la diplomatie. Même si les Russes, dans le triomphe rationaliste du XVIIIe siècle, ont pu se rallier, pour un temps au moins et partiellement, à la vision occidentale de la guerre, ils s’en sont éloignés de nouveau, depuis la chute de l’URSS. Ainsi on comprend mieux la stupeur outrée des observateurs qui frappent de duplicité Vladimir Poutine lorsqu’il prétend négocier la paix pendant que l’aviation russe bombarde la Syrie. De même, la volonté de Moscou de discuter en même temps des quotas de gaz transitant par l’Ukraine et du conflit au Donbass, alors que ni les Européens ni Kiev ne voient (ou ne veulent voir) le rapport suscite crispations et incompréhensions. Il ne s’agit là encore que d’un avatar de conceptions occidentales ethno-centrées. Au demeurant, l’idée qu’il y a un « temps pour la négociation » et un « temps pour les armes » qui seraient mutuellement exclusifs est récente et, au final, on peut s’interroger sur sa pertinence. Elle ne se justifiait guère que pendant le second conflit mondial, en raison de la dimension idéologique irréconciliable des forces en présence. Mais une étude de la conflictualité sur le long terme montre que, en Occident comme en Orient, la règle est que les diplomates continuent de se parler pendant les combats. On peut même considérer, comme le suggère Luttwak à propos des Byzantins, que la diplomatie est encore plus importante pendant la guerre car elle permet de recruter de nouveaux alliés tout en divisant les coalitions adverses. En allant plus loin, on peut s’étonner que l’OTAN ait, dans sa doctrine opérationnelle, une vision tout à fait systémique des crises, marquant un continuum du politique à l’économique et au militaire et qui prend en compte les aspects diplomatiques du centre de gravité, mais que les dirigeants de l’Alliance atlantique, eux, soient souvent incapables de s’approprier la vision « technique » de leurs propres états-majors [19].

L’influence et la parole sont également des points de convergence entre la pratique byzantine et russe. Déjà au Moyen-âge, les Latins dénonçaient la « duplicité des Grecs » et se plaignaient de leur manque de parole. L’attachement occidental à la notion de « Vérité » n’a fait que croître avec le triomphe du rationalisme, de la méthode scientifique et du gouvernement par les lois. À l’opposé, Byzantins comme Russes percevaient et perçoivent encore la nécessité de raconter des « histoires » adaptées à chaque situation. Au temps pour les fake news, l’important est pour Moscou d’occuper le terrain de la communication, y compris par la désinformation. La démoralisation de l’adversaire par la mise en avant de ses faiblesses compte plus d’ailleurs que la propagande valorisante et c’est la méthode que pratiquent, au quotidien, Russia Today ou Sputnik. C’est une évolution marquée depuis la chute de l’URSS : Moscou ne cherche plus à proposer un système de valeurs opposé à celui de l’Occident, mais plutôt à le discréditer afin de démoraliser les populations, spécifiquement en Europe, en construisant la prophétie (hélas assez auto-réalisatrice) d’Européens « condamnés car moralement faibles ». L’approche du domaine « cyber » diffère ainsi radicalement de celle de l’Occident, en ce qu’elle s’inscrit dans la continuité avec les sujets informationnels et médiatiques [20].

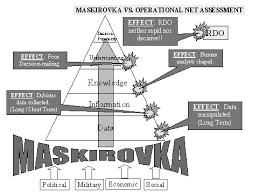

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Le recours à la désinformation d’ailleurs est un des points fondateurs de la « déception » (ruse, diversion, feinte) ou, dans le jargon militaire russe moderne, de la maskirovka. Si des historiens militaires modernes au nombre desquels David Glantz ou Jean Lopez ont exposé l’importance de l’art opératique soviétique et son apport à la pensée militaire moderne, ils sont également mis en exergue le rôle crucial de la déception et de la désinformation pendant l’accomplissement de la manœuvre de haute intensité [21]. Ici se dessine encore la continuité entre opérations armées, diplomatie et influence. Il n’y a pas de soft ou hard power, mais une puissance, que l’on exerce en même temps « par les arts, les armes et les lois ». La déception byzantine ou russe est tout à la fois un outil d’affaiblissement de l’adversaire, le démultiplicateur des forces par la surprise opérationnelle qu’elle permet et le garde du corps mensonger d’une vérité qui doit être gardée secrète : conscients de l’impossibilité de préserver les secrets de manière absolue, les Byzantins le rendaient invisible au milieu du mensonge. Dans ce domaine spécifique du renseignement on voit encore des similitudes frappantes avec la doctrine russe de préservation du secret par le doute et le flou, aux antipodes d’une conception occidentale de préservation du secret par la protection, le silence et la sécurisation d’un fait rationnel unique et univoque.

Ainsi, la déception offre le bénéfice de créer de la confusion et d’affaiblir l’adversaire sans combat ou en préalable à celui-ci. Un des avantages conférés par la déception est l’économie des forces. Il s’agit là d’un point commun notable entre l’Empire Byzantin et la Russie actuelle : dans les deux cas, on est face à un ensemble impérial disposant de forces de grande qualité, mais coûteuses à reconstituer en cas de pertes. Il faut donc les utiliser avec parcimonie et ne pas hésiter à avoir recours à des alliés, des mercenaires ou des « proxies » qu’on ira chercher avant ou pendant le conflit pour limiter l’engagement des forces impériales. Bien qu’ayant été couramment pratiquée en Occident, la déception semble à la fois passée de mode et emprunte d’inefficacité et de disqualification morale. Sans doute est-ce un avatar de l’obsession de la guerre « juste » : la ruse, le mensonge sont par essence des comportements négatifs qu’un État agissant au nom d’une juste cause devrait se restreindre d’employer. Ainsi se creuse le fossé entre le monde du renseignement et celui des opérations, pour des raisons souvent plus idéologiques qu’organisationnelles [22].