jeudi, 24 mars 2011

Urheimat: alle origini del Popolo Europeo

Urheimat: alle origini del Popolo Europeo

Molteplici le teorie sulle origini etniche, addirittura c’è chi sostiene che gli Ittiti provengano dal popolo dei Chatti, stanziati in Europa tra Reno e Weser

Gianluca Padovan

Ex: http://rinascita.eu/

L’improbabile origine asiatica

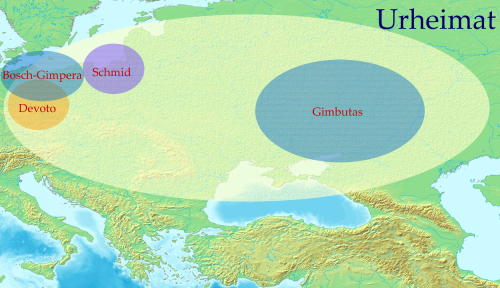

La questione più dibattuta tra archeologi e linguisti è la sede originaria (dal tedesco Urheimat) dei cosiddetti “Indoeuropei”, popolo che tra il IV millennio a. e il I millennio a. sembra comparire, oltre che in Europa, anche in Asia e in Africa. Ma, inizialmente, si pensa che tale popolazione provenga dall’India e approdi in Europa foriera di cultura e tradizione: cosa mai avvenuta. Così pure si desidera vedere la provenienza di genti, che fanno fiorire culture sul suolo europeo, dalle steppe e dalle tundre dell’est e dai deserti di sudest, basandosi più che altro sui testi biblici e sulla propria religione. A mio avviso il concetto espresso nella frase “ex Oriente lux” è da riconsiderare e soprattutto da evitarne la pedissequa e acritica applicazione.

Alcuni ritengono che la patria originaria sia da ricercarsi nell’Asia Centrale, in un territorio compreso tra il Turkestan e il Pamir, altri nella cosiddetta Russia Europea, ovvero ad ovest degli Urali. Ma vi è chi ritiene che l’ “Urheimat” sia l’Europa del Nord. Oggi i più tendono a considerare che essa sia da collocarsi tra la Germania del Nord e l’Elba e la Vistola, fino alle steppe che vanno dal Danubio agli Urali, quasi in una sorta di compromesso. In buona sostanza la provenienza della luce culturale e sociale è ancora da definirsi e, sostanzialmente, le idee al proposito rimangono varie anche e soprattutto in campo accademico.

Ad esempio, uno dei luoghi comuni dell’Antropologia è l’origine asiatica degli “Indoeuropei”. E a sostegno della tesi della provenienza asiatica vi è la questione del cavallo. Si afferma che esso è addomesticato e allevato nelle grandi pianure dell’est e del sudest asiatico e da qui introdotto in Europa. In realtà il cavallo è già noto almeno fino dal paleolitico superiore, con attestazioni, ad esempio, in Scania (Svezia meridionale). Ma sulla questione si potrebbero leggere fiumi di parole sia pro che contro.

Calvert Watkins scrive: “Molti studiosi ritengono che la zona della steppa siberiana a nord e a est del Mar Nero sia stata, se non la ‘culla’ originaria degli Indoeuropei, almeno un’importante area di sosta negli spostamenti verso ovest nei Balcani e oltre, verso l’Anatolia e verso il sud e poi verso l’est nell’Iran e in India, a cominciare dalla metà del quinto millennio a.C. Questa è quella che viene chiamata dagli archeologi cultura Kurgan, dalla parola russa per i suoi caratteristici monumenti o tumuli sepolcrali” (Watkins C., Il proto-indoeuropeo, in Campanile E., Comrie B., Watkins C., Introduzione alla lingua e alla cultura degli Indoeuropei, Il Mulino, Bologna 2005, p. 49). Tali teorie sono basate anche sugli scritti dell’archeologa americana di origini lituane Marija Gimbutas.

Innanzitutto è probabilmente da ricercare in Europa il fenomeno del megalitismo, che ha lasciato sul territorio monumenti a tumulo che si perpetuano nel tempo e anche all’esterno dei confini continentali. L’argomento è più che noto ed è superfluo riprenderlo, ma un passo è doveroso riportarlo: “L’architettura territoriale neolitica realizza i suoi capolavori nelle regioni europee che costeggiano l’Atlantico e il Mare del Nord - la facciata atlantica europea - dal Portogallo alla Svezia. Gordon Childe ha avuto l’intuizione di rilevare che in Europa i grandi centri dell’architettura megalitica corrispondono alle regioni in cui le sopravvivenze paleolitiche sono più numerose e meglio attestate. Perciò c’è forse un rapporto, sconosciuto e mediato dal tempo, di educazione, atteggiamento e cultura tra i pittori delle caverne paleolitiche e i costruttori di monumenti megalitici. È significativo ricordare il profondo cambiamento di opinione, nella comunità archeologica, sulle origini delle culture megalitiche europee. In passato si pensava che derivassero dalle grandi civiltà urbane del Vicino Oriente. Attraverso i sistemi moderni di datazione al radiocarbonio Colin Renfrew ha potuto dimostrare che i manufatti europei risalgono a prima del 4000 a.C. e sono “creazioni autonome, uniche nel loro genere: i più antichi monumenti di pietra eretti al mondo”. Molte costruzioni furono cominciate nel V millennio a.C. e modificate fino al I millennio a.C.” (Benevolo L., Albrecht B., Le origini dell’architettura, Editori Laterza, Bari 2002, p. 97).

La forza culturale Europea

Così ricorda Romualdi: “L’espansione della cultura nordica nella Russia centrale e meridionale si lascia seguire attraverso la cultura megalitica di Volinia, quella del medio Dnepr e quella di Fatyanovo: tutte queste culture sono caratterizzate da ceramica globulare o cordata e da asce da battaglia. Esse invadono il territorio dei cacciatori ugro-finnici della ceramica a pettine, e premono su quello degli agricoltori della ceramica dipinta di Tripolje. Queste invasioni sono state appassionatamente negate dalla scuola archeologica sovietica di Marr e compagni, pei quali l’esistenza di una Urheimat indoeuropea era “un pregiudizio borghese, esattamente come la fede nell’esistenza di Dio” e per i quali le invasioni indoeuropee facevan parte della mitologia capitalistica” (Romualdi A., Gli Indoeuropei, Edizioni di Ar, Padova 1978, p. 29).

E ancora Romualdi sottolinea l’improbabilità di forti migrazioni da est verso ovest, apportatrici di caratteri culturali: “Ci si trova sempre di fronte alla vaga suggestione delle ‘orde indoeuropee irrompenti nelle steppe euroasiatiche’, contro la quale già Hermann Hirt aveva obiettato che a nessun popolo delle steppe è mai riuscito di diffondere lingue in Europa” (Ivi).

Herman Hirt, nel suo Die Indogermanen, afferma: “L’agricoltura può nutrire su uno stesso territorio assai più uomini dei nomadi delle steppe. È in grado di produrre forze sempre nuove che rafforzano e vivificano la prima corrente. L’assalto dei popoli delle steppe può abbattersi straordinariamente violento, può distruggere come una fiumana di lava ma, poiché non ha nulla dietro di sé, si riassorbe ben presto nella sabbia” (Hirt H., Die Indogermanen I, S. 190; in Romualdi A., op. cit., p. 70). Se qualcuno nutre dei dubbi, guardi che cos’hanno lasciato, ad esempio, gli Unni in Europa: solo un ricordo e per giunta negativo.

Fin dagli albori della storia in Asia e nell’Africa del Nord si incontrano Europei in quanto minoranze che riescono a imprimere una propria impronta alla storia locale. La lingua che diffondono è quella di una aristocrazia conquistatrice, probabilmente poco rispecchiante i multiformi aspetti della vita quotidiana, ma in grado di perdurare nel tempo.

Ittiti, Hittiti, Hatti o Chatti

Rimanendo cauti su traduzioni, trascrizioni, vocalizzazioni più o meno azzeccate, e interpretazioni, parrebbe che la terra di Hatti o di Chatti sia quella occupata dagli Ittiti, che verrebbero così scritti: Hittites, Héthéens, Hetiter, etc. Il territorio, o patria di origine o di semplice sviluppo, è stato localizzato nella penisola anatolica, ad est dell’attuale città di Ankara, antica Angora, capitale della Turchia, ed è la regione detta Hatti. La città principale è Hattusa, o Chattusa, vecchia Boğhazköy (“villaggio nella gola”), odierna Boğazkale. Ma la domanda canonica rimane comunque la seguente: da dove provengono gli Ittiti? Anche qui le ipotesi, ognuna con i suoi bravi dati a sostegno, sono varie. All’occhio di un profano come me sono tutte ugualmente interessanti e valide. Ma una mi ha colpito per la sua originalità e, senza che la si prenda troppo sul serio, la riporto semplicemente perché mi piace, invitando le persone competenti a rifletterci sopra. C’è chi sostiene che gli Ittiti provengano dal popolo dei Chatti, stanziati in Europa tra Reno e Weser. Alcuni linguisti sostengono che varie parole ittite derivino da una forma di linguaggio “antico-alto-tedesco” (Lehman J., Gli Ittiti, Garzanti, Milano 1997, p. 61). Fermo restando che la lingua ittita appartiene alla “famiglia indoeuropea” (meglio identificabile come Famiglia Europea), non basta l’assonanza dei nomi a fornire dati probanti: “Tuttavia non ci basiamo solo su questo. Theodor Bossert, una delle autorità dell’ittitologia, ha pubblicato nel suo Alt-Anatolien (Anatolia antica) una mappa in cui sono registrate tutte le località archeologiche dove sono state rinvenute divinità raffigurate su un toro o nell’atto di cavalcarlo. È una traccia lineare che dalla Siria, oltrepassando Boğhazköy, corre lungo il Danubio fino al Reno, piegando per una sua parte anche verso l’Italia. Un bellissimo esemplare di epoca romana, raffigurante questa divinità ittita con tutti i suoi attributi (fascio di saette e doppia ascia) a cavallo del toro, è stato trovato all’inizio del secolo a Heddernheim, che oggi è un quartiere di Francoforte sul Meno. Werner Speiser forse esagera, quando nel suo Vorderasiatische Kunst (Arte dell’Asia Anteriore) del 1952 sostiene che gli ittiti, con le loro teste e i lunghi nasi vigorosi, avevano un aspetto addirittura “falico” (cioè vestfalico); ma se si accetta la tesi di fondo c’è da riflettere. In definitiva anche i Galati dell’Asia Minore, cui scriveva l’apostolo Paolo, sono parenti dei celti nordeuropei” (Ibidem, pp. 74-75).

Caratteri distintivi

Leggendo nei vari testi e osservando le testimonianze della loro cultura possiamo vedere che gli Ittiti hanno la fronte alta e arrotondata, il naso dritto è senza l’angolo di attaccatura e i capelli sono tendenzialmente sciolti, lunghi e diritti. Possiamo ravvisarvi dei connotati “greci” come per esempio il naso? Attenzione: riferendosi agli Ittiti le iscrizioni egizie li descrivono aventi capelli chiari o probabilmente castano-chiari; inoltre c’è chi ha la barba, tagliata in varie fogge, verosimilmente a seconda della moda del momento. Per curiosità andiamo a vedere che cosa ci dice Tacito a proposito dei germanici Chatti, i quali sono stanziati a nordest del fiume Reno: “abitano il territorio che comincia dalla selva Ercinia, in luoghi non così pianeggianti e palustri come le altre regioni nelle quali si estende la Germania; infatti vi continuano i colli, che a poco a poco si fanno più rari, e la selva Ercinia continua insieme ai suoi Chatti e alla fine li mette al sicuro. La conformazione fisica è più resistente, solide le membra, truce l’aspetto, maggiore la forza d’animo. Possiedono - per essere dei Germani - molto raziocinio e abilità: mettono a capo delle truppe condottieri scelti, ubbidiscono ai comandanti, mantengono il loro posto nelle file dell’esercito; sanno riconoscere l’opportunità favorevole, ritardare gli attacchi, distribuire opportunamente le occupazioni della giornata e fortificarsi di notte; ascrivono la fortuna alle cose dubbie, e invece il valore alle cose sicure, e, cosa ben rara e concessa soltanto alla disciplina romana, ripongono maggior fiducia nel comandante che nell’esercito. La loro forza militare risiede interamente nella fanteria, che oltre alle armi caricano anche di arnesi da lavoro e vettovaglie: gli altri li vedi andare in battaglia, i Chatti in campagna militare. Rare presso di loro le scorrerie e scaramucce. Ottenere rapidamente la vittoria e altrettanto rapidamente ritirarsi è tipico del combattimento a cavallo: la velocità è connessa al timore, la ponderatezza invece alla costanza” (Tacito C., Germania, Risari E. (a cura di), Mondadori Editore, Milano 1991, 30, 1-3).

Tacito sottolinea quindi la capacità dei Chatti di possedere due cose non comuni tra Germani e Celti, che sono la ponderatezza, la costanza, la disciplina e la logistica. Inoltre spiega che dalla tribù dei Chatti, nel 38 a., si staccano i Batavi per andarsi a stabilire alla sinistra orografica del fiume Reno, quindi nel territorio occupato dai Romani, ma da questi “non subiscono l’umiliazione di pagare tributi, né sono oppressi dagli esattori; sono esenti da oneri di imposte e da contribuzioni straordinarie e tenuti in serbo soltanto per il combattimento; li si destina alla guerra come fossero armi da offesa e da difesa” (Ibidem, 29, 1).

Arii o Ariani.

Con il nome di Arii o di Ariani si designano comunemente le genti di lingua “indoeuropea” che dilagarono nelle attuali regioni dell’Iran e dell’India del nord. Taluni hanno sostenuto che si tratta di genti provenienti da nord o da est del Mar Nero, altri da settori ad ovest che oggi portano il nome di Romania e Ucraina. Nel corso del XIX sec. altri studiosi indicano invece come ariani i popoli di lingua europea, di razza bianca e in particolare quelli provenienti dalle regioni del Nord Europa.

Ad ogni buon conto non si è stabilita, o non si è voluta stabilire, con esattezza la loro terra d’origine, andando a negare l’esistenza di una cosiddetta “razza ariana”. Dagli Anni Trenta in avanti, e soprattutto a conclusione della Seconda guerra mondiale, si tende ad assimilare il termine di ariano con le teorizzazioni sulla razza e le formulazioni e le applicazioni delle cosiddette “leggi razziali”. Pertanto l’argomento viene accantonato come scomodo e inopportuno.

Ecco un’altra curiosità che ci viene dal passato tramite Tacito e ancora sui Germani: “Io, personalmente, condivido l’opinione di chi ritiene che le popolazioni della Germania non si siano mescolate con altre genti tramite matrimoni, e che quindi siano una stirpe a sé stante e pura, con una conformazione fisica propria. Da ciò deriva un aspetto simile in tutti, nonostante il gran numero di individui: occhi azzurri e torvi, capelli biondo-rossastri, corpi saldi e robusti, in grado però di costituire una massa d’urto: la loro capacità di sopportare prestazioni faticose è di gran lunga inferiore, e non sono avvezzi a tollerare la sete e il caldo; il clima e la configurazione del territorio li abituano infatti ad adattarsi al freddo e alla fame” (Ibidem, 4, 3).

In particolare, Tacito parla della numerosa tribù dei Suebi, costituita da più tribù: “Attraversa e divide il paese dei Suebi una catena continua di montagne, al di là della quale abitano numerose genti; tra di esse è ampiamente diffuso il nome di Lugi, applicato a molte tribù. Basterà qui ricordare le più forti: Harii, Helveconi, Manimi, Helisi, Nahanarvali” (Ibidem, 43, 2). Stando ad alcuni studiosi la catena montuosa è stata individuata nei Carpazi occidentali e i territori nelle odierne Slesia e Polonia, dalla Vistola all’Oder; inoltre si esprime perplessità sul fatto che fossero della tribù dei Suebi, propendendo per quella degli Slavi.

Vediamo ora cosa ci dice Tacito di una tribù in particolare, quella degli Harii: “Per tornare agli Harii, alla forza per la quale superano le popolazioni sopra elencate aggiungono un’aria truce, e accrescono l’innata ferocia con artifici e con la scelta del momento opportuno: neri gli scudi, tinti di scuro i corpi, scelgono per l’attacco le notti più buie: un esercito di spettri che incute terrore col suo aspetto tenebroso. Non c’è nemico in grado di fronteggiare quella vista tremenda e quasi infernale. Infatti in qualsiasi combattimento i primi a essere sconfitti sono gli occhi” (Ibidem, 43, 4).

Gli studi delle nostre origini e quindi delle popolazioni che abitarono il continente europeo servono allo sviluppo delle conoscenze, nel senso più ampio del termine. Questo porrà probabilmente dei limiti a quello che fu propugnato fin dall’Ottocento come “pangermanesimo”, a cui Stalin oppose, nella prima metà del secolo successivo, il suo ideale di “panslavismo”, dimenticando come gli Slavi siano gente di stirpe europea e non già asiatica. È auspicabile che tutto ciò ponga fine all’equivoco ottocentesco e novecentesco di credere che da altrove sia pervenuta la nostra cultura, definendola “indoeuropea”. Sarebbe un po’ come dire (mi si conceda il paragone) a persone che vivono onestamente del proprio lavoro che gli asini volano ed è bello vederli volare: a furia di ripeterlo, decennio dopo decennio, qualcuno per creduloneria, qualcuno per problemi psichici, altri per piaggeria, affermeranno di vedere gli asini volare.

Noi siamo Europei e la nostra cultura è a tutti gli effetti europea. Non ci credete? La storia si ripete sempre e non sono certo io a dirlo: basti pensare, ad esempio, al filosofo napoletano Giambattista Vico e alla sua teoria riguardo corsi e ricorsi storici. Quindi è necessario e bastante vedere cos’hanno fatto, nel bene e nel male, le genti europee in questi ultimi duemilacinquecento anni e da dove sono partite, dove sono giunte, cos’hanno fondato, cos’hanno costruito, quale sia il contributo sociale, nazionale e culturale che hanno ovunque lasciato. Reimpariamo a pensare con la nostra testa... da veri Europei.

11 Marzo 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=7010

00:05 Publié dans anthropologie, archéologie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, ethnologie, europe, histoire, préhistoire, protohistoire, indo-européens, urheimat, archéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 octobre 2010

La psico-antropologia de L. F. Clauss

LA PSICO-ANTROPOLOGÍA DE L.F. CLAUSS:

00:05 Publié dans anthropologie, Philosophie, Psychologie/psychanalyse, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, psychologie, révolution conservatrice, allemagne, raciologie, races, weimar |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 15 octobre 2010

Noi, Celti e Longobardi

Noi, Celti e Longobardi

Nel 1997 Gualtiero Ciola pubblicava un’opera, poi ristampata, che costituiva un originale punto di riferimento per un’adeguata considerazione delle origini etniche dei popoli italiani. Nel suo corposo studio Noi, Celti e Longobardi, Ciola analizza le testimonianze archeologiche e linguistiche che hanno segnato il territorio della penisola italica, fornendo utili indicazioni per seguire nuovi percorsi di ricerca.

Nel 1997 Gualtiero Ciola pubblicava un’opera, poi ristampata, che costituiva un originale punto di riferimento per un’adeguata considerazione delle origini etniche dei popoli italiani. Nel suo corposo studio Noi, Celti e Longobardi, Ciola analizza le testimonianze archeologiche e linguistiche che hanno segnato il territorio della penisola italica, fornendo utili indicazioni per seguire nuovi percorsi di ricerca.

Il libro di Ciola è un’opera dal carattere decisamente militante che vuole mostrare le tracce lasciate, soprattutto nei territori settentrionali della penisola, da popolazioni di origine celtica e germanica. Si tratta quindi di un testo particolarmente importante per favorire la ricostituzione di una coscienza identitaria dei popoli padani. Infatti la classe dirigente italiana, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, ha utilizzato massicci flussi migratori di meridionali e di extracomunitari con l’intento di sottoporre la Padania a un processo di denordizzazione che rischia di cancellarne per sempre l’identità etnica.

In una vera e propria controstoria dell’Italia etnica, Ciola col suo libro indica la via della liberazione dai tabù e dai pregiudizi che vengono inculcati dalla cultura di regime, particolarmente insistente nel contesto del mondialismo.

A partire dal secondo millennio a.C. si verifica l’irruzione nella penisola italica di genti ariane che segneranno in modo indelebile le culture del territorio, sebbene a macchia di leopardo, come Ciola mostra nel suo libro. La differenza più evidente fra i nuovi venuti e le popolazioni preesistenti è nel fatto che gli Indoeuropei si caratterizzavano per i culti solari e patriarcali, mentre gli autoctoni celebravano culti matriarcali riferiti alla Madre Terra. Gli Etruschi sono probabilmente gli eredi dei culti matriarcali, anche se la civiltà etrusca fu di gran lunga la più avanzata fra quelle italiche delle origini, e assorbì elementi culturali di civiltà indoeuropee, soprattutto di quella greca.

L’espansione etrusca nella pianura padana venne subito fermata dai Celti che si affermarono in tutta la zona lasciando un vasto patrimonio di toponimi nonché di parole che sono arrivate fino all’italiano moderno. Ciola elenca in tavole apposite una lunga serie di lemmi di origine celtica, di cui i dialetti padani sono letteralmente infarciti. Proprio per cancellare queste tracce di cultura nordica la classe dirigente italiana ha sempre cercato di oscurare le culture dialettali, soprattutto settentrionali, sia col regime liberale, sia con quello fascista, soprattutto con quello democristiano, e ancora di più con l’attuale sistema mondialista. Assai più ampia tolleranza, invece, è stata mostrata verso i dialetti meridionali…

La parte nord-orientale della penisola era abitata dai Veneti, popolazione di origine indoeuropea che l’autore ritiene ascrivibile anch’essa all’ethnos celtico. Si tratta di una questione storiografica ancora dibattuta, sulla quale Ciola propone numerosi spunti di approfondimento.

Molte feste popolari sono chiaramente ispirate alle feste solstiziali celebrate dai Celti, e talune sono state cristianizzate, come la festa della Candelora, che originariamente era la festa della dea celtica Brigit.

Purtroppo in Italia è sempre esistito un malanimo anticeltico che risale ai tempi dei Romani e che si è perpetuato nel Risorgimento e nel fascismo, che hanno cercato di inculcare l’idea di un’Italia “schiava di Roma”: un dogma che ancora oggi viene propagandato dai governi italiani, con l’aggravante del mondialismo, di cui la classe politica è totalmente succube.

Un altro momento importante per la formazione delle identità etniche italiane è l’arrivo dei Germani col crollo dell’Impero Romano. L’invasione dei “Barbari” rappresenta un significativo apporto di sangue nordico nella penisola: i Germani si caratterizzavano per un solido senso della stirpe e per una più accentuata divisione in caste della società. Tuttavia nessuna tribù germanica riuscì a dare un assetto stabile al territorio, aprendo la strada alla riconquista bizantina e alla formazione del territorio pontificio.

L’invasione longobarda fu l’ultima occasione di instaurare un regno “nordico” in Italia. La questione, com’è noto, fu ampiamente dibattuta al tempo del Risorgimento, suscitando l’interesse anche di personalità importanti come Alessandro Manzoni. Sta di fatto che la strenua resistenza bizantina, la diplomazia papale e l’intromissione dei Franchi resero impossibile ai Longobardi la conquista dell’Italia.

Tuttavia l’apporto culturale longobardo ha lasciato tracce significative in numerosi vocaboli, nei toponimi, nonché nelle caratteristiche razziali soprattutto nel Nord Italia e in Toscana.

La diffusione dei Longobardi in Toscana ha dato origine anche a particolari teorie sul Rinascimento. Lo studioso tedesco Ludwig Woltmann sosteneva che il Rinascimento, che ebbe in Toscana la sua sede privilegiata, era un fenomeno essenzialmente nordico: un’aspirazione alla libertà e alla curiosità intellettuale che è molto meno sentita nelle culture mediterranee. In effetti l’arte toscana di quell’epoca presenta caratteri assai poco meridionali: simbolo del Rinascimento fiorentino sono le Grazie e la Venere del Botticelli, che hanno un aspetto decisamente ariano!

L’ultima parte del libro passa in rassegna tutte le regioni italiane delineandone la composizione etnica che è chiaramente celtico-germanica al Nord, con un consistente apporto celtico nelle Marche e con influenze umbre che, secondo Ciola, sono da far risalire a elementi proto-celtici. L’elemento etrusco è diffuso al Centro, ma in Toscana è frammisto a una consistente presenza longobarda. Nel Sud, invece, nonostante alcuni insediamenti longobardi e normanni, durarono a lungo le occupazioni musulmane, e ancor oggi prevalgono elementi di origine meridionale e levantina che determinano le tipiche caratteristiche psicorazziali della popolazione locale.

Il saggio di Ciola è opera di notevole erudizione, ricca di indicazioni che possono essere utili anche in ambito accademico, ma soprattutto è un invito a non dimenticare i valori delle culture nordiche che hanno segnato per tanti secoli la nostra civiltà: la sete di libertà, l’aspirazione alla giustizia, la fedeltà alla parola data, il coraggio, il senso dell’onore…

Si tratta di espressioni che rischiano di scomparire dal vocabolario, in un contesto come quello del mondialismo, dove dominano la menzogna, l’inganno, la truffa, il doppio gioco: gli ingredienti della società multicriminale.

Noi, Celti e Longobardi è un libro che ha il sapore di una boccata di aria fresca nell’ambiente asfittico della cultura ufficiale, e ha potenzialità dirompenti per la mentalità dominante, bigotta e conformista al di là di ogni ragionevole immaginazione.

* * *

Gualtiero Ciola, Noi, Celti e Longobardi, Edizioni Helvetia, Spinea (VE) 2008, pp.416, € 27,00.

00:05 Publié dans anthropologie, archéologie, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : celtes, celticité, celtitude, lombards, germains, italie, padanie, pô, alpes, alpes italiennes, anthropologie, ethnologie, europe |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 14 octobre 2010

Ludwig Woltmann: la obsesion por la hegemonia germanica

00:05 Publié dans anthropologie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : anthropologie, ethnologie, monde germanique, allemagne, france, 19ème siècle, ludwig woltmann, raciologie, races |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 10 octobre 2010

Por la creacion de un Romanestan - Los Gitanos, ?Un problema Hindu-Europeo?

Sebastian J. Lorenz

[Publicado en "ElManifiesto.com"]

00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, anthropologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, europe, affaires européennes, anthropologie, ethnologie, gitans, roms, romanichels, tziganes, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 03 octobre 2010

"De l'inégalité parmi les sociétés" de Jared Diamond

« DE L'INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS » de Jared DIAMOND

par Pierre MARCOWICH

ex: http://www.oswald-spengler-le-retour.net/

Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)

Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)

Je précise tout d’abord qu’en utilisant l’expression de « loi d’airain » qui aurait pesé sur l’évolution des sociétés humaines depuis la Néolithique, je suis fidèle à l’esprit de l’auteur qui a d’ailleurs voulu affirmer sa thèse dans le titre même de son ouvrage.

En effet, le titre de l’ouvrage en anglais est nettement plus explicite que celui en français : « GUNS, GERMS, AND STEEL, THE FATES OF HUMANS SOCIETIES », titre qui se traduit en français de la façon suivante :

Canons, microbes, et acier, les Parques des Sociétés humaines. Selon le WEBSTER’S DICTIONARY, le mot "The Fates", repris du latin, signifie en anglais "Les Parques", divinités romaines qui décident de manière inflexible et impitoyable le destin de chaque homme. (2)

L'analogie est évidente, puisque l'auteur évoque trois phénomènes bruts désignés par l'auteur comme agents implacables du destin des sociétés depuis 13.000 ans.

C’est un titre à la Jean-Jacques ROUSSEAU avec son "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" (1755) que le traducteur (ou l’éditeur) a préféré octroyer à l’ouvrage de Jared DIAMOND dont le titre est devenu « De l’inégalité des sociétés », Est-ce dans le but d’atteindre, avec le maximum d’efficacité, un public portée sur les questions philosophiques ?

Comme il le confie lui-même, dans son ouvrage, Jared DIAMOND, docteur en physiologie, est un spécialiste de l’évolution biologiques des oiseaux qu’il a étudiés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie et en Amérique du sud. Dans le même temps, ses séjours lui permirent de se familiariser avec « maintes sociétés humaines technologiquement primitives » (page 34).

La problématique telle que la pose Jared DIAMOND

Jared DIAMOND formule la problématique de l’évolution historique des sociétés humaines depuis la fin du dernier âge glaciaire, il y a 13.000 ans, par l’énonciation suivante :

« Certaines parties du monde ont créé des sociétés développées fondées sur l’alphabétisation et l’usage d’outil métalliques, d’autres ont formé des sociétés uniquement agricoles et non alphabétisées, et d’autres encore sont restées des sociétés de chasseurs et de cueilleurs avec des outils de pierre. » (page 11)

De cette situation, affirme Jared DIAMOND, découle, depuis 13.000 ans, une inégalité entre les sociétés humaines, qui fait que les premières ont conquis ou exterminés les deux autres.

Il convient de remarquer qu’il ressort de l’énoncé de Jared DIAMOND, que, selon lui, ce ne sont pas les hommes qui « créent » les « sociétés », mais certaines « parties du monde », c’est à dire des zones géographiques, autrement dit la nature (la terre, l’eau, le climat, les montagnes, la mer). Il découle de l’énoncé de Jared DIAMOND que la nature aurait la « volonté » de prendre la décision de créer les sociétés. On croit lire l’entrée en matière d’une sorte de nouvelle Génèse, matérialiste, où la nature remplacerait le Dieu de l’ancienne Bible.

Bien sûr, le lecteur comprend ce que, malgré la faiblesse de son expression, Jared DIAMOND veut dire : selon lui, la matière, comprise uniquement comme phénomène concret, palpable, visible, se trouve être à l’origine de toute formation sociale.

De plus, prétendre que d’autres parties du monde ont formé « des sociétés uniquement agricoles » est tout aussi aberrant, car toutes les « sociétés développées » sont passées, elles aussi, par le stade agricole pour s’urbaniser par la suite, outre qu’il paraît hasardeux de qualifier de « société » un clan de la préhistoire (biologiquement homogène) vivant de chasse et de cueillette.

Ce manque de rigueur est frappant chez une personne qui se présente comme un scientifique de haut niveau.

Quant à la prétendue « alphabétisation » des sociétés développées, ce n’est qu’un phénomène relativement récent dans les sociétés développées. Je préfère y voir une erreur du traducteur qui a confondu alphabétisme (système d’écriture composé de lettres) avec alphabétisation (enseigner la lecture et l’écriture aux analphabètes).

En réalité, la vraie question que se pose Jared DIAMOND tout au long de son ouvrage, de la première page jusqu’à la dernière page, est celle-ci :

« Pourquoi, (..), ce sont les sociétés européennes, plutôt que celle du Croissant fertile, de la Chine qui ont colonisé l’Amérique et l’Australie ? ». (page 614)

Car, la situation de domination sur le monde exercée par l’Europe, depuis le 15ème siècle, semble beaucoup chagriner Jared DIAMOND.

Jared DIAMOND ne veut voir dans cette domination que l’effet du hasard, provoqué par des phénomènes uniquement matériels, d’ailleurs venus de l’Asie du Sud-Est, de sorte que, selon lui, les Européens n’ont aucun mérite d’avoir créé des sociétés développées. Briser la superbe de cette Europe (État-Unis compris, où il vit), tel est l’objectif de son livre. Par quel moyen ? Pour Jared DIAMOND, l’Histoire doit devenir une science, s’inspirant de sciences comme « la génétique, la biologie moléculaire et la biogéographie appliquée aux cultures* et à leurs ancêtres sauvages* » (page 32). [Attention, il s’agit ici des cultures céréalières ou légumières et de leurs ancêtres sauvages]

La thèse de Jared DIAMOND

Pour Jared DIAMOND, les sociétés qui bénéficient des milieux les plus favorables pour son alimentation seront à même de supplanter et d’exterminer les autres moins favorisées vivant sur des terres plus ingrates.Selon Jared DIAMOND, tout, à la base, est une question d’alimentation.

Ainsi, pour qu’une société soit « supérieure » à d'autres sociétés, il est nécessaire qu’elle dispose :

- d’une installation sur des terres où la nature se montrerait prolifique et généreuse en céréales sauvages ;

- de la meilleures combinaison d’un certain nombre de cultures agricoles : céréales et de plantes légumières à forte concentration de protéines qui auront, au préalable, été domestiquées ;

- du plus grand nombre d’animaux domesticables de toute taille pour son alimentation, dont pourtant certains doivent être assez robustes et d’une taille assez importante pour qu’ils soient capables de transporter la production agricole, et bien sûr, aussi le matériel de guerre et les troupes ;

- d’une localisation géographique parfaite permettant à la société de bénéficier par simple diffusion des innovations culturelles (écriture), culturales (agricultures) et technologiques réalisées par d’autres sociétés ;

La meilleure alimentation et la réception rapide de ces innovations venues de l’extérieur permettra à la société de passer rapidement du stade de l’âge de pierre à l’âge de bronze puis à celui du fer, qui seront d’une grande utilité non seulement pour la production agricole, mais aussi et surtout pour la fabrication des armes de guerres (fusils, canons, épées, etc.).

En outre, l’élevage du bétail provoquera de graves maladies dans la population qui le pratique. Mais, au cours des siècles, cette population en sera finalement immunisée par l’habitude. Par contre, lorsque cette société envahira d’autres sociétés pratiquant moins ou pas tout l’élevage du bétail, ces maladies provoqueront des hécatombes dans les sociétés envahies. Par conséquent, nous dit Jared DIAMOND, l’élevage du bétail, ou du moins les microbes qui en sont la conséquences, constitue une arme de guerre. Je rappelle le titre originel anglais de l’ouvrage « canon, microbes et acier, les Parques, etc.).

Si elle est en possession de ces atouts, ladite société est, selon Jared DIAMOND, mécaniquement assurés du succès, à savoir conquérir d’autres sociétés. C’est le miracle de la méthode d’analyse causale, d’après laquelle chaque phénomène est obligatoirement l’effet du phénomène précédent et la cause du phénomène suivant.

Jared DIAMOND constate que, sur ce plan, c’est l’Asie qui a été privilégiée, en particulier, le Croissant fertile (Proche-Orient) où sont d’ailleurs nées les premières civilisations (Chine, Summer, Égypte, Arabe). Ce sont, selon Jared DIAMOND, les sociétés préhistoriques de cette régions qui vont conquérir les autres sociétés. Remarquons, au passage, qu’il oublie l’Inde.

Autre objection : chacun sait que c’est l’Europe qui, dans la période historique, va conquérir l’Afrique, l’Australie, l’Océanie, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Antartique, etc. Jared DIAMOND est conscient de cette contradiction : sa théorie ne colle pas avec les faits historiques. Qu’à cela ne tienne, il « invente » un nouvelle aire géographique, homogène selon lui, l’Eurasie, englobant à la fois l’Europe et l’Asie. Dans cette Eurasie, la région Europe aurait pratiquement tout reçu de l’Asie, en cultures céréalières, en animaux domestiques, en métaux, poudre à canon, de telle sorte que, quels que soient par la suite les progrès techniques, intellectuelles qu'elle réalisera, l'Europe n’en aurait, selon l'auteur, aucun mérite. C’est ainsi que Jared DIAMOND arrive à écrire cette véritable loufoquerie à la logique incohérente :

« Les colons européens n’ont pas crée en Australie une démocratie industrielle, productrice de vivres et alphabétisée. Tous ces éléments, ils les ont importés de l’extérieur : le cheptel, toutes les cultures (sauf les noix de macadamia), les techniques métallurgiques, les machines à vapeur, les fusils, l’alphabet, les institutions politiques et même les germes. Il s’agissait à chaque fois de produits finis, fruits de 10 000 ans de développement dans les milieux eurasiens. Par un accident de la géographie, les colons qui débarquèrent à Sydney en 1788 avaient hérité de ces éléments (sic) » (pages 482 et 483). Bien sûr, Sydney n’existait pas en 1788. Ainsi, pour Jared DIAMOND, la démocratie, l’industrie et l’alphabétisation sont des inventions chinoise, arabe ou égyptienne. Pourquoi pas les cathédrales gothiques, l’industrie nucléaire et les vaccinations antirabiques et antivarioliques qui ont sauvé tant de peuples conquis par l’Europe ?

Jared DIAMOND prétend que la diffusion des innovations de Chine jusqu’en Europe du Nord, dans ce qu’il appelle, pour les besoins de sa cause, l’Eurasie, était facile sur l’axe Est-Ouest. C’est oublier les Chaînes de montagnes et le désert à traverser entre la Chine et l’Iran.

Par contre, Jared DIAMOND prétend que l’axe Nord-Sud du continent américain était plus accidenté au niveau de l’Amérique centrale outre, les ’immenses forêts, de sorte que la diffusion des innovations entre le Nord et le Sud était fortement ralentie, la voie marine étant impossible à utiliser à cause de la présence d’un désert au Texas. C’est ici aussi oublier que les îles Caraïbes ont été colonisées par les Indiens du même nom. Il est d’ailleurs curieux que Jared DIAMOND n’indique pas sur la carte géographique qu'il produit les mouvements d’émigration des populations des peuples Caraïbes vers les îles Caraïbes, alors que sur la même carte il indique en détail les mouvements migratoires vers les îles polynésiennes. Pourquoi cette pudeur pour les Îles caraïbes. Est-ce pour ne pas gêner sa théorie ?

L’exemple le plus important de cette curieuse méthodologie est celui du passage des hommes préhistoriques de la Sibérie en Amérique du Nord. Les préhistoriens situent cet événement en –20.000 avant J.C., en raison de la possibilité de passage à pied sec. Jared DIAMOND le situe beaucoup plus tard vers –13.000 avant J.C., tout simplement parce qu’aucune découverte archéologique n’a été faite datant de –20.000 à –13.000 sur ce passage. Il faut dire que cela arrange sa théorie, à savoir que les Indiens n’ont pas bénéficié du temps nécessaire pour se développer autant qu’ils l’auraient pu si leurs ancêtres avaient traversé le détroit de Behring en -20.000 avant notre ère.

Au regard du simpliste et grossier matérialisme, sur lequel Jared DIAMOND base sa thèse, Karl MARX, avec son matérialisme historique, fondé sur les contradictions naissant des rapports sociaux de production (la matière, l’infrastructure), mais qui tient compte de l’influence majeure des superstructures (l’idéologie, le psychisme) dans le cours de l’histoire, pourrait passer pour un adepte de la métaphysique platonicienne, rêvant du monde des Idées.

Il est vrai qu’il s’agit d’un ouvrage de de compilation et de vulgarisation qui ne nécessite aucune connaissance précise en histoire, en philosophie, en sciences écrit en langage simple et même familier. Il comporte 694 pages présentant en détail les migrations préhistoriques, la domestication des légumes, des céréales et de certains animaux sauvages. Il ne nécessite un effort de réflexion de la part du lecteur moyen. En effet, les notions de société, d’histoire, de culture, de civilisation, d'Etat, employés indifféremment pour toutes les époques préhistoriques et historique, ne sont jamais définis, car toujours règne l’évidence. C’est donc un ouvrage qui fait appel au « bon sens populaire ».

Je ne veux pas dire qu’il faille écarter d’un revers de main les données brutes relatives au climat, à la végétation, aux cultures de céréales, aux légumes cultivés et à l’élevage du bétail selon les régions géographiques que Jared DIAMOND expose dans son ouvrage.

En effet, dès 1920, Oswald SPENGLER considérait que, pour comprendre l’histoire des cultures, il était nécessaire de prendre en compte l’histoire de l’économie, du droit, mais aussi l’histoire du paysage. Or, à propos du paysage, voici ce qu’il écrivait :

« Il nous manque également une histoire du paysage (donc du sol, donc de la végétation et du climat) sur lequel s’est déroulé l’histoire humaine depuis 5.000 ans. Or, l’histoire humaine est si difficile à séparer de l’histoire du paysage, elle reste si profondément liée à elle par des milliers de racines, qu’il est tout à fait impossible, sans elle de comprendre la vie, l’âme et la pensée.

En ce qui concerne le paysage sud-européen, depuis la fin de l’ère glaciaire une invincible surabondance de végétation cède peu à peu sa place à l’indigence du sol.

À la suite des cultures égyptienne, antique, arabe, occidentale, s’est accomplie autour de la Méditerranée une transformation du climat selon laquelle le paysan devait abandonner la lutte contre le monde végétal et l’entreprendre pour ce même monde, s’imposant ainsi d’abord contre la forêt vierge, puis contre le désert.

Au temps d’Hannibal, le Sahara était loin au sud de Carthage, aujourd’hui, il menace déjà l’Espagne du Nord et l’Italie ; où était-il au temps des constructeurs de pyramides portant en relief des tableaux de forêts et de chasse ?

Après que les Espagnols eurent chassés les maures, le caractère sylvestre et agricoles du pays qui ne pouvait être maintenu qu’artificiellement, s’effaça. Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, cette conséquence ne se serait pas produite. » (3)

Oswald SPENGLER est bien conscient que sa vision de l’histoire ne peut pas prendre en compte l’histoire du paysage (sol, végétation, climat), en raison de l’inexistence à son époque de telles études. Cependant, malgré le manque de données à sa disposition, Oswald SPENGLER entreprend, en une dizaine de lignes, une analyse synthétique sur un problème bien connu depuis longtemps : l’avancée du désert autour de la Méditerranée. Cependant, tout en constatant la grande importance de cet aspect physique dans l’évolution des civilisations méditerranéennes, Oswald SPENGLER introduit en même temps le facteur culturel : « Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, cette conséquence ne se serait pas produite. »

Tout laisse penser qu’après l’expulsion sur les Maures, les Espagnols de cette époque, les dizaines de milliers d’Espagnols venus du Nord qui s’étaient installés dans le Sud après la Reconquête, n’étaient pas du tout intéressés à continuer l’œuvre routinière du système d’irrigation laissé par les Arabes, en raison de son caractère administratif, collectiviste et coercitif poussé à l’extrême. C’était l’époque des chevaliers errants, de l’aventure. Les Espagnols de l’époque, en Occidentaux qu’ils étaient, tournés vers le lointain, individualistes forcenés, préférèrent partir à l’aventure au pays de l’Eldorado, en Amérique du Sud, pour y gagner richesses et liberté. Dans le sud de l’Espagne, les villes devinrent donc des oasis au milieu du désert.

Oswald SPENGLER ajoute qu’avec les Romains, une telle désertification ne se serait pas produite. En effet, quand ils conquéraient un pays, leur culture étant tournée vers l’aspect administratif et juridique des choses, les Romains construisaient des aqueducs, des routes, etc. pour contrôler le pays et ses populations avec leurs armées, de sorte que ces ouvrages d’art auraient permis d’arrêter l’avancée du désert, si, par hypothèse virtuelle, ils avaient hérité du système d’irrigation construit par les Arabes en Espagne.

La méthode historique selon Oswald SPENGLER, allie donc les facteurs géographiques aux facteurs culturels, exerçant selon lui un rôle prédominant. L’histoire devient, dès lors, plus compréhensible.

Jared DIAMOND, quant à lui, pour « expliquer » l’histoire humaine, ignore totalement le facteur culturel, c’est à dire la vision du monde, l’interprétation que les hommes se font de la vie : leurs mythes, leurs croyances, leurs conceptions artistiques et « scientifiques », la spécificité de leur organisation politique.

C’est ainsi que Jared DIAMOND nous parle souvent de « ses amis » Papous (ou Néo-Guinéens), mais jamais il ne nous expose ni leur culture, ni leur leur vision du monde, etc. Il affirme que lui et ses amis néo-Guinéens se posent mutuellement « mille questions », mais nous ne saurons jamais le contenu de ces questions.

Dans le tableau intitulé « Facteurs sous-jacents de l’Histoire » depuis la fin de l’époque glaciaire (page 122), Jared DIAMOND nous « explique » les « chaînes de causalité menant des facteurs lointains (orientations des axes continentaux) aux facteurs proches (fusils, chevaux, maladies, etc.) permettant à certains peuples d’en conquérir d’autres ». C’est une conception totalement zoologique de l’homme.

L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.

L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.

Pour comprendre pourquoi, à un moment donné de l’histoire, certaines sociétés ont conquis d’autres sociétés, il s’avère nécessaire de prendre en compte leur histoire et kleur culture.

Mais, ne prenant jamais en compte ni l'histoire ni la culture des sociétés qu’il évoque, Jared DIAMOND a une conception totalement a-historique de l’évolution des sociétés humaines.

C'est pourquoi, Jared DIAMOND, qui se veut historien, ne se pose jamais la question de la signification d’un événement au regard de l'histoire.

Pour qu’un évènement soit considéré comme historique, il faut qu’il ait une signification pour les hommes d’aujourd’hui, sinon, il se perd dans la masse des faites bruts.

Or, Jared DIAMOND fonde sa théorie de l’histoire humaine sur le principe de l’alimentation la meilleure en protéines et l’élevage de bétail comme « moteur » de l’histoire, en soulignant sur de nombreuses pages les multiples conquêtes qu’ont réalisées les hommes de la préhistoire.

Jared DIAMOND expose longuement les invasions préhistoriques des Chinois du Nord vers le Sud, faisant disparaître un certain nombre de peuples ou les chassant, tandis que ceux chassés de la Chine du Sud envahissaient la péninsule indochinoise et les îles polynésiennes, exterminant au passage les peuples déjà installés. Jared DIAMOND décrit les mêmes mouvements d’extermination et de conquête en Afrique, entre tribus africaines.

Mais les ayant signalés, il les oublie tout aussitôt. Et il a raison. Car tous ces mouvements guerriers de la Préhistoire n’ont aucune signification aujourd’hui.

En effet, les luttes entre deux tribus d’une société primitive, en Afrique ou en Europe, n’ont aucune espèce d’importance pour nous aujourd’hui, Elles n’ont aucune signification pour la compréhension du monde actuels.

Par contre, la victoire de la tribu barbare germanique des Chérusques sur les Romains en l’an 9, ou des Aztèques sur les Tlascanes au Mexique, s’appelle de l’histoire. Car ici, le "quand ?" a son importance.

La défaite des Romains en l'an 9, cette défaite eut pour conséquence pour les Romains de ne plus tenter de s’aventurer en Germanie, ce qui évita ainsi la romanisation. Nous aurions alors eu une Europe Gallo-romaine. Cet événement marque donc encore le monde moderne.

Par contre, Jared DIAMOND s’appesantit, pour les stigmatiser, lourdement sur les conquêtes européennes et les massacres qu’elle provoqua Comme je viens de le dire, il a parfaitement raison de faire ressortir l’action de l’Europe, même s’il n’est pas conscient du motif réel et se limite à la stigmatisation.

En effet, en partant à la conquête du Monde à partir du 15ème siècle, l’Europe a forcé, au besoin par les armes, et parfois de façon cruelle, de nombreux peuples qui vivaient repliés sur eux-mêmes à entrer dans l’Histoire, dans la « modernité » telle que la conçoit l’Occident. Elle a contraint les peuples repliés sur eux-mêmes à se découvrir entre eux. Elle a également contraint d’autres peuples qui, dans les siècles passés avaient joué un grand rôle comme puissances mondiales (Chine, Inde, monde arabe) à revenir sur la scène historique. En même temps, elle leur a fait découvrir, avec les progrès technologiques et sanitaires, ses notions de Liberté, de démocratie, d’État-Nation, etc, que, d’ailleurs, ces peuples retourneront plus tard contre elle.

Contrairement à d’innombrables conquêtes et exterminations réalisées par d'autres peuples, la conquête européenne de plusieurs continents est un exemple de fait historique ; elle fait histoire, car il a encore aujourd’hui une signification.

Autrement dit, en soulignant avec force la conquête de l’Amérique, de l’Afrique, de l’Australie tout en minimisant l’intérêt des conquêtes d’autres peuples, Jared DIAMOND constate un véritable fait historique, mais sans en saisir la signification profonde.

Ce faisant, il détruit l’intérêt de sa propre théorie comme explication exhaustive et définitive de l’histoire depuis la fin de l’époque glaciaire, car il est évident que les Européens n’ont pas conquis tous les continents de la planète parce qu’ils avaient, il y a 13.000 ans, une alimentation basée sur tels ou tels légumes ou céréales.

Les Européens ont réalisé ces conquêtes parce que leur culture, c’est-à -ire leur vision du monde, les portait à regarder vers le lointain beaucoup plus que la culture arabe, pourtant conquérante, et la culture chinoise, elle aussi conquérante, tandis que l’indienne ni l’antique n'’avait pas du tout cette attirance vers ce qui est étranger et loitnain.

Cet attrait vers le lointain était déjà présent vers l’an 1000 avec les Croisades, tandis que, dès le 13ème siècle, Marco Polo partait, avec sa famille, à l’aventure jusqu’en Chine pendant près de 17 années. Un Chinois, est-il venu en Europe à cette époque ?

Puis, au 15ème siècle, ce fut cet attrait vers l’Océan qui semblait constituer la voie la plus courte pour aller jusqu’en Chine et Japon où l’on trouvait, croyait-on à cette époque, de l’or à foison. Les meilleurs esprits scientifiques, en même temps théologiens et philosophes, tiraient des plans permettant de partir. Et finalement, arriva ce qui devait arriver. Un roi se laissa convaincre. On partit alors avec beaucoup d’impatience, en toute hâte, comme une pulsion puissante qui explose enfin en jaillissant du plus profond des instincts, sur de frêles embarcations vers l’inconnu, vers l’Ouest.

Mais Jared DIAMOND, qui ignore tout de la notion d’histoire, ne pense pas à se poser la question du « Quand ? ». . « Car ici, le quand a son importance », nous dit Oswald SPENGLER. Or, à cette époque, l’Europe était encore une culture jeune, en pleine maturité, qui avait une force psychique que nous, Européens civilisés, avons du mal à imaginer et même à comprendre.

En face, qu’y avait-il ?

Des peuples dont certains étaient à peine sortis du néolithique, des empires découpés en lambeaux, des civilisations endormies ou tombées dans la barbarie (Chine, Inde, Monde islamo-arabe) aux populations psychiquement prostrées, acceptant n’importe quel conquérant, occupése seulement à se reproduire et à travailler, n’éprouvant aucun intérêtsaux luttes féroces pour le pouvoir qui se déroulaient au-dessus d'elles et dont elles n’attendaient rien.

L’empire Aztèques était en réalité l’héritier de la vieille civilisation maya, essoufflée, malgré l’apparence barbare des Aztèques qui en avaient pris le commandement par la force. Quant à l’empire Inca, à peine né, sans écriture, il était déjà profondément divisé en raison de son système politique de transmission du pouvoir.

L’Europe ne pouvait que sortir victorieuse de toute ces confrontations et amener ces peuples sur la scène de l’Histoire. Désormais, ce qui se passe au Darfour, au Rwanda, au Tibet, en Colombie, en Australie, en Iran, etc., dans la moindre contrée, intéresse chaque habitant de la planète. C’est l’œuvre historique de l’Europe.

Jared DIAMOND veut « expliquer » l’Histoire, comme s’il s’agissait d’expliquer un comportement de molécules ou d’une masse musculaire stimulée en laboratoire. En le lisant, on a l’impression que l’homme est surtout un estomac.

Jared DIAMOND n’est pas parvenu à comprendre l’histoire, car il ignore totalement l’aspect psychique à la base des comportements et des actes des êtres humains. Cet aspect psychique apparaît dans ce qu’on appelle la culture (vision du monde, actuel, passé et à venir), mythes, croyances, morale, art.

Par exemple, les Aborigènes d'Australie ont une culture centrée sur ce qu’ils appellent « le temps du rêve », ou simplement « le rêve » (cela rappelle le culture indoue),

Le « temps du rêve » explique les origines de leur monde, de l’Australie et de ses habitants. Selon leur tradition, des créatures géantes, comme le Serpent arc-en-ciel, sont sorties de la terre, de la mer ou du ciel et ont créé la vie et les paysages australiens. Leurs corps géants ont créé des fleuves et des chaînes de montagne mais leur esprit est resté dans la terre, rendant la terre elle-même sacrée aux peuples indigènes. Le rêve, la terre sacrée, autant de mythe qui ont incité les aborigènes d’Australie à ne pas quitter leurs régions pour partir à la découverte d’autres peuples et profiter des innovations des peuples voisins. Jared DIAMOND, qui se prétend leur « ami », ne dit pas un mot sur leur culture, leurs mythes, leur vision du monde, leur religion, qui pourraient expliquer bien des choses. À mon avis, la thèse de la prépondérance de l’esprit, de la culture, sur le comportement humain permet de mieux comprendre l’histoire.

Jared DIAMOND ne se pose pas non plus la question de comprendre pourquoi après 40.000 ans d’occupation de l’Australie, on ne dénombre, à l’arrivée des premiers Européens en 1788, que 250.000 aborigènes, alors que les Indiens sont plusieurs millions après 15.000 ans d’occupation de l’Amérique, au 15ème siècle, à l’arrivée des Espagnols. Que s’est-il passé ? Quels Empires se sont effondrés ? que signifie réellement ou symboliquement ces figures de géants gravés sur les rochers il y a 10.000 ou 30.000 ans ? Mais Jared DIAMOND ne s’intéresse qu’aux estomacs.

Pour ce qui concerne les Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée, que Jared DIAMOND présente aussi comme « ses amis », on ne saura rien de leur culture à la fin des 694 pages, malgré tout un chapitre intitulé « Le peuple de Yali », dans lequel Jared DIAMOND se borne à récapituler toutes les cultures légumières, les élevages du cochon et les migrations depuis la Préhistoire. Pourtant, Jared DIAMOND aurait pu exposer au lecteur le fondement de la culture papoue centrée sur le prestige et la beauté du guerrier. Quelle signification symbolique pouvait avoir leur comportement nécrophage et anthropophages. Sur tout cela, Jared DIAMOND reste muet, arc-bouté sur sa thèse sur l’influence du seul milieu géographique sur l’histoire humaine.

Mais passé « l’effet-céréales-légumes-bétail » qui, selon Jared DIAMOND, aurait expliqué à lui seul la prédominance du Croissant fertile et de la Chine sur le monde depuis la préhistoire, comment expliquer que ces deux régions ont perdu leur puissance mondiale, leur capacité d’expansion et d'innovation, de sorte que ce ne sont pas elles qui ont découvert et conquis l’Amérique, mais l’Europe ?

Fidèle à lui-même, sans même dire un seul mot des facteurs culturels., Jared DIAMOND ne voit qu’une explication matérialiste et mécaniste à la sortie de l’Histoire de ces deux régions.

Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.

Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.

Et si aujourd’hui, malgré la chance que l’Histoire leur a de nouveau donné avec le pétrole, les pays arabo-musulmans n’ont pas réussi à sortir de l’ornière, avec encore 40 % d’analphabètes, et un taux d’innovations technologiques et spirituelles parmi les plus bas du monde, cela est surtout dû (comme au 14ème siècle) à leur culture qui les tourne entièrement vers un passé mythifié et les empêche de profiter du potentiel créatif de 50 % de leurs population (les femmes).

Aussi superficielle apparaît la raison que donne Jared DIAMOND pour « expliquer » pourquoi ce n’est pas la Chine qui a découvert et conquis l’Amérique ou l’Afrique. Car il faut savoir que, dès 1400, près de 90 ans avant l’aventure de Christophe Colomb, tout était prêt pour partir vers l’Afrique : bateaux de très gros tonnages, équipages, matériels, etc. Mais soudain, l’empereur ordonna d’arrêter tout et de brûler la flotte. Et on n’en parla plus. Jared DIAMOND y voit simplement l’effet du hasard : il y eut un coup d’État fomenté par les eunuques dont le bénéficiaire interdit toute expédition au-delà des mers ! Il ne voit pas là non plus que cette interdiction vient de la profondeur de l’âme chinoise seulement intéressée par ce qui est chinois. Même avec l’Inde, les relations étaient insignifiantes. La Chine n’a jamais rêvé d’aller en Europe. Alors pourquoi aurait-elle rêvé de l’Amérique, de l’Afrique ? Ce n’est pas un hasard non plus si elle a entouré son espace vital d’une grande muraille.

Par contre, en Occident, si Christophe Colomb était mort sans avoir réalisé son projet, d’autres « rêveurs », des savants, des aventuriers, dont l’Europe abondait alors, se seraient levés pour partir vers ce qu’ils affirmaient être la voie la plus courte pour aller en Chine, et finalement l’un d’entre eux auraient réussi. Simplement, au lieu d’être espagnole, l’Amérique du Sud aurait peut-être été française.

Sur le racisme biologique

En même temps qu’il prétend démontrer que la diversité de l’histoire humaine est simplement le résultat des différences de milieux géographiques, climatiques et végétaux, Jared DIAMOND imagine prouver l’inanité du racisme biologique : « L’histoire a suivi des cours différents pour les différents peuples en raison de différences de milieux, non pas de différences biologiques » (page 31).

Jared DIAMOND s’est choisi un adversaire, le racisme biologique, déjà définitivement terrassé politiquement et militairement depuis 65 ans, et, sur les plans scientifique et philosophique, depuis le XXème siècle. C’est donc sans crainte d’être démenti que, à chaque fin de chapitre de son ouvrage, Jared DIAMOND stigmatise, comme une justification de sa thèse sur l’histoire, le racisme biologique dont il fait surtout grief aux Européens et aux Américains.

Son anti-racisme est d’ailleurs assez étonnant, car en réaction aux supposés racistes biologiques blancs qui pensent être plus intelligents que les gens d’une autre couleur, les Papous de Nouvelle-Guinée, en l’espèce, Jared DIAMOND prétend que ce sont les Papous de Nouvelle-Guinée, qui seraient plus intelligents que les blancs Européens : « Pourquoi, malgré leur intelligence que je crois supérieure, les Guinéens ont-ils finalement une technique primitive ».

Remarquons que Jared DIAMOND « croit » à la supériorité intellectuelle des Papous, sans estimer nécessaire de le démontrer. Il ne s’aperçoit pas qu’il fait alors du racisme biologique anti-blanc. Il tombe dans la même aberration qu’il prétend combattre. Sans s’en être conscient, il adopte une position raciste. Il est vrai que la thèse du racisme biologique est une thèse matérialiste, comme celle que défend Jared DIAMOND consistant à faire de l’estomac le moteur de l’histoire humaine. Les deux thèses en présence paraissent s’opposer, mais elles finissent par se rejoindre dans le fond, parce qu'elles sont toutes deux matérialistes.

Les Blancs et les Papous étant des homo sapiens, ils ont en moyenne le même niveau d’intelligence, au contraire de ce que pense Jared DIAMOND. Leurs différences de comportement est, pour l’essentiel, d’origine psychique, donc culturelle, et n’a rien à voir avec l’intelligence.

Le conquérant et bâtisseur du Maroc moderne, le Maréchal LIAUTEY, l’avait déjà compris en 1910, lorsqu’ils disaient à ses soldats : « Les peuples coloniaux ne nous sont pas inférieurs ; ils sont autres ».

Au surplus, le racisme d’aujourd’hui est un phénomène psychique. Par conséquent, il ne peut pas efficacement se combattre avec des arguments scientifiques. Il se combat avec des moyens psychiques : proposer un même destin à des personnes d’origines raciales différentes.

Des hommes aux dinosaures en passant par les oiseaux

Poussant jusqu’au bout l’assimilation de la méthode historique à la méthode des sciences physiques et biologiques, Jared DIAMOND termine son livre dans une sorte d’apothéose, nous faisant entrevoir une perspective quasi-« grandiose », et peut-être même gigantesque :

« J’ai donc bon espoir que l’étude historique des sociétés humaines puisse se poursuivre aussi scientifiquement que l’étude des dinosaures – et pour le plus grand profit de notre société (…) ». (pages 640 et 641).

Ainsi, Jared DIAMOND abaisse l’être humain, l’homo sapiens, au même niveau que le dinosaure.

Certains y verront, de la part de Jared DIAMOND, l’expression d’une sorte de nihilisme absolu, conséquence de son matérialisme forcené : la négation de toutes les valeurs (spirituelles, morales, sociales, intellectuelles) et de leur hiérarchie.

Mais, après tout, les dinosaures ne sont-ils pas considérés comme les ancêtres des oiseaux ? Une façon pour Jared DIAMOND, conscient peut-être des limites de sa thèse, d’exprimer, sur un mode « inintentionnel », sa nostalgie du temps où il ne s’occupait que d’ornithologie, objet d’études moins complexe que l’histoire humaine.

Pierre Marcowich

(1) Jared DIAMOND, DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS, Éditions Gallimard, 2000, pour l’édition française, impression de février 2009, Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat, 694 pages ;

(2) WEBSTER’S NEW TWENTIETH CENTURY DICTIONARY – unabriged –Second edition – Deluxe color, World publishing Company, 1977, (2.128 pages) : Article Fate (pages 666-667) : « The Fates : in Greek and Roman mythology, the three goddesses who control human destiny and life. »

(3) Oswald SPENGLER, LE DÉCLIN DE L’OCCIDENT ; Éditions Gallimard, 1948, renouvelé en 1976, Tome II, Chap. I, Origine et paysage, page 42, note de bas-de-page ;

00:10 Publié dans anthropologie, Ethnologie, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, ethnologie, sociologie, philosophie, sociétés, déclin, décadence, jared diamond |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 16 septembre 2010

Konrad Lorenz, uno scienziato antimoderno

di Stefano Di Ludovico I pregiudizi scientisti e progressisti di cui è impregnata la nostra cultura ci portano spesso a vedere in ogni visione alternativa rispetto al mondo moderno il portato di mentalità antiscientifiche ed arcaiche, sogno di visionari metafisici che ignorano i fondamenti e le regole più elementari del sapere positivo. Sembra quasi che la critica al mondo moderno sia prerogativa di culture inevitabilmente “altre” rispetto a quel sapere che di tale mondo si reputa a fondamento, e che la scienza sia necessariamente al servizio della modernità e della società a cui essa ha dato origine. La figura e l’opera di Konrad Lorenz smentiscono clamorosamente tali pregiudizi: universalmente considerato uno dei maggiori “scienziati” del XX secolo, padre dell’etologia moderna e Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1973, è stato al tempo stesso uno dei più lucidi e feroci critici della modernità e dei suoi miti, anticipatore di molte di quelle tematiche oggi fatte proprie dai movimenti e dalle culture ambientaliste e no-global.

Fonte: Centro Studi Opifice [scheda fonte]

A rileggere la sua opera, sviluppatasi lungo l’arco di un quarantennio, dal dopoguerra agli anni Ottanta del secolo appena trascorso, ci ritroviamo al cospetto di un vero e proprio “profeta” dei mali che affliggono il nostro mondo e dei problemi che la nostra generazione è chiamata ad affrontare. E tutto ciò da una prospettiva che pur rimanendo fedele ai fondamenti positivisti ed evoluzionisti della sua visione di fondo, ha saputo essere al tempo stesso radicalmente anticonformista ed “inattuale” rispetto ai valori ed alle tesi di cui quella visione si è fatta spesso portatrice. Ci sembra essere proprio questa, alla fine, la cifra del pensiero di Konrad Lorenz, uno scienziato “antimoderno”. A diciotto anni dalla sua morte - avvenuta nel 1989 - proprio oggi che molte delle sue analisi si sono rivelate profetiche e che l’eco delle polemiche, anche accese, che hanno accompagnato la sua vicenda culturale ed umana si va ormai spegnendo, è possibile, e al tempo stesso doveroso, guardare alla sua opera con maggiore interesse, curiosità ed obiettività, attribuendole la valenza e la riconoscenza che meritano.

Konrad Lorenz nasce a Vienna nel 1903. Studia medicina a New York e a Vienna, laureandosi nel 1928. Nel 1933 consegue anche la laurea in zoologia, assecondando i suoi veri interessi che si stavano orientando sempre più verso il mondo animale e l’ornitologia in particolare. Nel 1937 diventa docente di psicologia animale e anatomia comparata presso l’Università di Vienna e, a partire dal 1940, di psicologia all’Università di Königsberg. Scoppiata la guerra, combatte nell’esercito tedesco. Durante il conflitto viene fatto prigioniero dai russi; così dal 1944 al 1948 è trattenuto in un campo di detenzione sovietico fino alla fine delle ostilità. Nel 1949 viene pubblicato L’anello di Re Salomone, destinato a rimanere la sua opera più celebre, dove Lorenz rivela quelle doti di abile ed affascinante divulgatore che resero i suoi testi famosi nel mondo, avvicinando alle tematiche etologiche e naturalistiche un vasto pubblico di non addetti ai lavori; doti confermate nel successivo E l’uomo incontrò il cane, del 1950. Nel 1961 diviene Direttore dell’Istituto Max Plank per la fisiologia del comportamento di Starnberg, in Baviera, carica che manterrà fino al 1973. E’ proprio a partire da tali anni che, accanto a testi a contenuto prettamente scientifico, Lorenz inizia ad estendere i suoi interessi alla sfera sociale e culturale, per arrivare ad affrontare le tematiche dell’attualità del suo tempo, lette all’interno di un’ottica che faceva tesoro di quanto via via egli stava maturando e scoprendo in ambito naturalistico. Dall’etologia animale si passa così all’etologia umana. Tali nuovi interessi iniziano per la verità a fare capolino già nelle opere a carattere scientifico, rivelando la vastità degli orizzonti e delle prospettive che fin dagli inizi hanno accompagnato la sua ricerca.

L’opera Il cosiddetto male, del 1963, che affronta il tema dell’aggressività intraspecifica, è un tipico esempio di tale prospettiva. In questo scritto Lorenz sostiene che l’aggressività, al pari di diversi altri istinti quali la sessualità o la territorialità, sia un comportamento innato, come tale insopprimibile e spontaneo, impossibile da far derivare dai soli stimoli ambientali. Essendo un istinto innato, l’aggressività è in quanto tale “al di là del bene e del male” (di qui anche il carattere ironico e polemico del titolo del libro; modificato, in alcune delle edizioni successive, nel più neutro L’aggressività), componente strutturale di ogni essere vivente e svolgente un ruolo fondamentale nell’ambito dei processi evolutivi e quindi della sopravvivenza della specie. Basti pensare al ruolo che la conflittualità intraspecifica gioca nell’ambito della delimitazione del territorio, della scelta del partner nella riproduzione, dell’instaurazione delle gerarchie all’interno del gruppo. Lorenz sostiene altresì che gli stessi istinti “buoni”, ovvero quelli gregari e amorosi, derivino evoluzionisticamente dalla stessa aggressività, essendo modificazioni selettive di questa indirizzati a finalità differenti, tanto che sopprimere l’aggressività significherebbe sopprimere la vita stessa. Il libro suscitò polemiche violentissime, dato che Lorenz non limitò le sue riflessioni all’ambito animale, ma le estese anche a quello umano e storico-sociale. Le accuse si sprecarono e la polemica, dal terreno scientifico su cui Lorenz intendeva mantenerla, scivolò, com’era prevedibile, su quello politico ed ideologico: gli diedero del razzista e del guerrafondaio. In realtà il proposito del testo era quello di criticare le correnti comportamentiste e behavioriste, allora molto in voga, secondo cui tutti i comportamenti derivano in ultima analisi dalle influenze e dagli stimoli ambientali, modificati i quali sarebbe possibile modificare gli stessi comportamenti, aggressività inclusa. Per i comportamentisti, quindi, non vi sarebbe nulla di innato. Lorenz, al contrario, considera l’istinto un dato originario, geneticamente condizionato: in quanto tale, esso vive di vita autonoma, non vincolandosi necessariamente all’azione di quelle influenze ambientali aventi la funzione di stimoli scatenanti. Anzi, secondo Lorenz più un istinto non trova occasione di scatenamento, più aumenta la possibilità che esso si scarichi prima o poi in maniera ancor più dirompente, anche in assenza degli stimoli corrispondenti. Se così non fosse, per Lorenz sarebbero difficilmente spiegabili i fenomeni di aggressività cosiddetta “gratuita”, così diffusi sia nel mondo animale che tra gli uomini. Lungi dal costituire un’apologia della violenza e della guerra, l’opera di Lorenz intendeva innanzi tutto mettere in guardia da ogni posizione utopica circa la convivenza umana e la risoluzione dei conflitti, risoluzione che, per essere realistica e antropologicamente fondata, non poteva prescindere da dati e analisi che egli riteneva incontrovertibili. Al contrario, proprio la mancata conoscenza del funzionamento dei comportamenti innati poteva portare a risultati opposti a quelli auspicati, finendo per favorire proprio l’innesco di comportamenti deleteri per la pacifica convivenza. Sostenendo l’impermeabilità di fondo ai condizionamenti ambientali degli istinti basilari dell’uomo come di tutte le specie animali, Lorenz vuole evidenziare così le illusioni insite nella convinzione secondo cui l’educazione e la trasformazione dell’assetto politico-sociale sarebbero di per sé sufficienti a modificare e plasmare i comportamenti umani. E questo non perché egli negasse ogni valore alla cultura o alla dimensione spirituale dell’uomo, quasi a volerlo ridurre a un animale tra i tanti e per ciò vincolato esclusivamente ai suoi istinti. Alieno da ogni visione irenistica e bucolica dell’uomo così come della natura in genere, critico di ogni antropologia che risentisse del mito rousseauiano del “buon selvaggio”, egli sottolineò piuttosto come la “pseudospeciazione culturale” tipica della specie umana ha portato i gruppi umani – siano essi i clan, le tribù, le etnie o le moderne nazioni - una volta raggiunto un determinato grado di differenziazione reciproca, a relazionarsi in modo molto simile a quello delle specie animali più evolute, specie tra le quali, come accennato sopra, la conflittualità intraspecifica gioca un ruolo fondamentale all’interno dei processi adattativi. Lorenz evidenzia come diversi comportamenti risalenti a fattori culturali rivelino una fenomenologia sorprendentemente simile a quelli di origine genetica, facendo risaltare così una certa convergenza tra le dinamiche animali e quelle umane, convergenza che in fenomeni come non solo l’aggressività, ma anche ad esempio la territorialità, l’imprinting, il gioco ed i riti risalta con chiarezza.

E’ soprattutto però con opere quali Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, del 1973 e Il declino dell’uomo, del 1983, che le problematiche del proprio tempo e la critica alle convinzioni ed alle ideologie dominanti diventano i temi centrali della sua ricerca; temi che, comunque, continuano a trovare ampio spazio anche nelle opere a contenuto scientifico di questo periodo. Tra queste ricordiamo L’altra faccia dello specchio, del 1973, dedicata alla disamina dei processi conoscitivi della specie umana da un punto di vista storico-evoluzionistico, Natura e destino, del 1978, dove viene ripreso il confronto tra innatismo e ambientalismo, e Lorenz allo specchio, scritto autobiografico del 1975. Nel 1973, intanto, tra le ennesime e strumentali polemiche scatenate in particolare dagli ambienti culturali di sinistra, viene insignito, come accennato, del Premio Nobel per la fisiologia e la medicina, unitamente ad altri due etologi, Nikolaas Tinbergen e Karl Ritter von Frisch. Pur di infangare la sua figura, non bastando le meschine accuse già rivoltegli in occasione de Il cosiddetto male, per l’occasione vennero tirati in ballo presunti atteggiamenti di condiscendenza verso il regime nazista, strumentalizzando ad arte tesi espresse a suo tempo in merito all’eugenetica. In realtà, ciò che non gli veniva perdonato erano le posizioni controcorrente verso i miti progressisti-rivoluzionari così prepotentemente in voga nel clima caldo degli anni settanta, così come il temperamento libero e non curante verso il “politicamente corretto”, che lo portavano a confrontarsi senza pregiudizi con gli ambienti intellettuali più disparati, come dimostra l’attenzione mostrata verso il GRECE, il “Gruppo di ricerca e studio per la civilizzazione europea”, fondato in Francia da Alain De Benoist, dalla cui collaborazione nacque anche un libro-intervista pubblicato nel 1979 con il titolo Intervista sull’etologia. Sempre nel 1973 si stabilì ad Altenberg, in Austria, assumendo la direzione del Dipartimento di sociologia animale dell’Accademia Austriaca delle Scienze. Tra le altre più significative opere ricordiamo L’etologia (1978), vasta sintesi del suo pensiero etologico, e i due libri-intervista Salvate la speranza (1988) e Il futuro è aperto (postumo del 1996, in collaborazione con il filosofo Karl Popper), in cui torna ad affrontare anche tematiche più specificatamente filosofico-sociali.