Gerhoch REISEGGER :

Saddam a été éliminé parce qu'il voulait facturer son pétrole en euro et non plus en dollars!

Gerhoch REISEGGER est conseiller d'entreprise indépendant actuellement. Précédemment, il a connu une carrière de chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique. Il a été le directeur du marketing d'une filiale autrichienne d'un consortium américain d'ordinateurs. Il est officier de réserve dans l'armée fédérale autrichienne. Il a étudié la physique à la “Technische Universität” de Vienne. Il a fait de longs séjours professionnels à l'étranger, surtout dans le domaine de l'informatique. Depuis quelques années, il déploie une grande activité de publiciste et de conférencier sur les thèmes de l'économie mondiale et de la géopolitique. Il a notamment pris la parole lors de congrès internationaux de l'«Académie Russe des Sciences». Le thème de sa conférence de 2001 était: « Sur la situation géopolitique dix après l'effondrement de l'Union Soviétique ». Il a aussi participé au congrès international sur la globalisation et les problèmes de la nouvelle histoire, en 2002 à Moscou. Il a participé à plusieurs universités d'été et séminaires de “Synergies Européennes”, notamment à Sababurg en novembre 1997, à Trente en 1998 et à Pérouse (Perugia) en 1999. Il a participé à l'organisation d'un symposium à l'Université des Saints Cyril et Méthode à Thyrnau/Trnava, sur l'Europe centrale, l'Union Européenne et la globalisation (novembre 2000). Ses contributions sont parues dans de nombreuses revues à Munich, Graz, Vienne, Berlin, Belgrade, Bruxelles, Sofia, Moscou et Bruges. Il est également le fondateur de la Société Johann Heinrich von Thünen en Autriche, dont les objectifs sont de promouvoir de nouveaux projets dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et de l'économie politique en général. Il est le président de cette société depuis 1996. Ces dernières années, Gerhoch Reisegger a effectué de nombreux voyages d'étude en Macédoine, en Serbie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Slovaquie, en Hongrie et en Grèce. Il s'intéresse tout particulièrement à l'histoire politique et économique des Balkans et des pays d'Europe centrale et orientale.

En novembre 2000, l'Irak décide de vendre son pétrole contre des euro, ce qui a eu pour effet immédiat la reprise des bombardements par les Anglo-Américains. La Malaisie semblait prête à le suivre dans cette voie. Quant à la Russie , elle cherchait à forger une alliance stratégique sur base de l'énergie, non seulement avec l'UE mais aussi avec d'autres puissances du continent eurasiatique. Ce remaniement planétaire aurait évidemment eu pour effet immédiat de mettre un terme à la politique du “pétrole libre”, dont les Etats-Unis sont les premiers bénéficiaires, parce que le pétrole est facturé en dollars, lesquels sont accumulés à des fins spéculatives. Les Etats-Unis n'auraient plus pu faire pression sur les autres puissances en arguant de leurs privilèges, dont ils jouissent parce qu'ils émettent la devise servant à l'achat des hydrocarbures. C'est ainsi qu'ils ont établi leur puissance dans le monde. Mais, si le projet de Saddam Hussein et des Malais, voire des Russes, aboutissait, la fin de l'hégémonie américaine deviendrait à terme une certitude. A la condition, bien sûr, que l'UE accepte ce nouveau jeu sans être sabotée par la Grande-Bretagne (or ce sabotage est parfaitement prévisible, vu l'attitude prise par Blair dans le conflit contre l'Irak).

Un contrôle monopolistique sur les sources d'énergie dans le monde

Nous avons derrière nous cent années de domination anglo-saxonne dans le domaine du pétrole. Rappelons quelques faits historiques : le tandem germano-ottoman s'oppose à l'Angleterre lors de la construction de la ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad, ce qui induit Londres à déclencher la première guerre mondiale. Après la seconde guerre mondiale, les assassins d'Enrico Mattei et du Roi Faysal d'Arabie Saoudite empêchent in extremis l'abandon du dollar par les Arabes et l'alliance euro-arabe. En 1990, l'Irak tombe dans le piège : l'ambassadrice américaine April Glaspie fait savoir à Saddam Hussein que toute invasion irakienne du Koweit serait une affaire arabo-arabe, dans laquelle les Etats-Unis ne prendraient pas position. Cette ruse a permis de déclencher une guerre contre l'Irak sans avoir à demander au Congrès américain d'avaliser une guerre d'agression. Au même moment, des forces secrètes provoquent la dissolution de l'Union Soviétique, puis de la CEI , puis de la Fédération de Russie, en favorisant l'émergence de nouveaux Etats “indépendants”, aussitôt reconnus, dans la “ceinture pétrolière” autour du Caucase. L'objectif est identique, comme le souligne sans vergogne Zbigniew Brzezinski dans Le grand échiquier. Cet objectif est le suivant : exercer au bénéfice des Etats-Unis un contrôle monopolistique sur les sources d'énergie dans le monde.

Le geste de Saddam Hussein, s'il avait réussi, aurait porté au dollar un coup fatal et donné à l'euro l'élan qui lui manquait. Personne ne semble avoir analysé les choses dans cette perspective. Pourtant d'autres indices corroborent notre vision : lorsque les Allemands et les Russes avaient envisagé la création d'une alliance monétaire germano-russe, Alfred Herrhausen, impulseur de cette idée, l'a payé de sa vie en 1989 (…). Examinons la situation de manière plus précise. Que s'est-il passé au cours de ces récentes années, de manière occultée? Les médias américains taisent le véritable motif de la guerre contre l'Irak : il s'agit d'imposer leur devise dans les transactions pétrolières. Le gouvernement américain veut empêcher à tout prix que les pays de l'OPEC suivent l'exemple de l'Irak et prennent l'euro pour devise de ces transactions. Ce serait la fin de l'hégémonie américaine. Comme l'Irak dispose des secondes réserves mondiales en quantité, les Etats-Unis, pour des raisons stratégiques évidentes, veulent s'emparer de celles-ci afin de briser le cartel de l'OPEC en exploitant à fond les réserves irakiennes. Toute autre solution aurait fait courir de hauts risques à l'économie américaine, car celle-ci repose entièrement sur la domination du dollar dans les transactions pétrolières et en tant que devise de réserve. Les Etats-Unis ont pu, jusqu'ici, satisfaire leurs appétits pétroliers démesurés : grâce à leur privilège, qu'ils détiennent depuis 1945, les Etats-Unis produisent des dollars (“fiat money”) et le reste du monde doit leur fournir des marchandises contre ces pétro-dollars.

Saddam Hussein avait promis de facturer son pétrole en euro

Mais, à partir du moment où Saddam Hussein promet de facturer son pétrole en euro, les Etats-Unis savent qu'ils ne pourront plus mobiliser une coalition internationale contre lui, comme ils l'avaient fait auparavant. Plus personne, dans les chancelleries et chez les véritables décideurs, ne croyait la propagande américaine, arguant que “Saddam cherchait à jouer le monde”, alors qu'il satisfaisait à toutes les demandes de l'ONU et que les 300 inspecteurs des Nations Unies, déployés en Irak, n'avaient strictement rien trouvé comme “armes de destruction massive”. Malgré toute la rhétorique qu'ils ont utilisée, Bush et la CIA ne sont pas parvenu à faire croire au monde que Saddam Hussein et Al Qaida étaient de mèche.

La seule raison de faire tomber Saddam Hussein résidait dans sa décision de novembre 2000, de facturer le pétrole en euro et non plus en dollar. En prenant cette décision, son sort était scellé. Bush, un obligé de l'industrie pétrolière, partageait avec ces dernières un projet géostratégique clair, qui nécessitait le déclenchement d'une deuxième guerre du Golfe, sur des prétextes entièrement “fabriqués”, s'il le fallait. Qui plus est, l'Irak a changé en euro ses réserves de 10 milliards de dollars qu'il avait placées auprès de l'ONU, dans le cadre du programme “nourriture contre pétrole”. Cette guerre n'a donc rien à voir avec les aspects dictatoriaux du régime de Saddam Hussein ou avec la détention d'armes de destruction massive. Son objectif premier est d'intimider les pays de l'OPEC, qui, s'ils suivaient le programme de Saddam Hussein, risqueraient de se voir infliger le même sort. Il s'agit bien entendu de les empêcher de suivre ce “mauvais exemple” irakien. Saddam Hussein s'est décidé pour l'euro au moment où celui-ci valait 0,80 dollar. C'est ce qui explique pourquoi le dollar à perdu 20% de sa valeur par rapport à l'euro depuis la fin de l'année 2002 (cf. Charles Recknagel, « Iraq : Baghdad Moves to Euro », http://www.rferl.org/nca/features/2000/11/01112000160846.... ).

Que ce serait-il passé si l'OPEC avait brusquement adopté l'euro? Tous les Etats exportateurs de pétrole et leurs banques centrales auraient dû changer leurs réserves de devises en euro et abandonner le dollar. Le dollar aurait perdu automatiquement la moitié de sa valeur, avec toutes les conséquences que cela aurait entraîné pour l'économie américaine, c'est-à-dire une épouvantable inflation. Les investisseurs étrangers ayant acheté des actions et des titres libellés en dollars, s'empresseraient de s'en débarrasser, provoquant une prise d'assaut des banques comme dans les années 30. Le déficit américain en commerce extérieur, qui est énorme, ne pourrait plus être maintenu en équilibre. L'Etat américain serait de facto en faillite. La double crise russe et latino-américaine scellerait le sort de la première puissance militaire mondiale.

La priorité : éviter le crash définitif du dollar

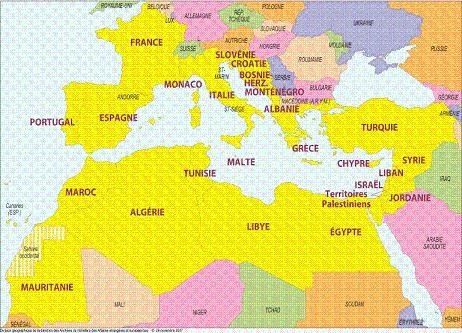

Les choses semblent claires : le problème du pétrole dépasse de loin la problématique soulevée par l'Irak de Saddam Hussein, et englobe l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Le danger pour le dollar est si grand que même les problèmes actuels de l'économie américaine peuvent attendre; la priorité est d'éviter le crash définitif du dollar, qui serait irrémédiable si l'OPEC adopte l'euro. Le rôle de la Russie , de l'Inde et de la Chine dans le “grand jeu” est parfaitement clair aussi : le territoire de ces trois puissances occupe le “pont terrestre” eurasien, autrement dit, dans les termes mêmes de Brzezinski, la “nouvelle route de la soie”. La domination de l'espace eurasien semble plus solide que la domination exercée via le dollar. Jusqu'à présent, les Etats-Unis ont dominé les autres puissances grâce à leur dollar, par le monopole que leur devise nationale exerçait sur le commerce mondial. La machine militaire américaine doit servir à forcer les autres à revenir sur le “chemin de la vertu”, c'est-à-dire à un commerce mondial uniquement axé sur le dollar.

Les médias américains cachent également les raisons qui poussent le gouvernement Bush à parler systématiquement d'un “axe du mal” : l'Iran, inclus dans cet axe en même temps que son ancien ennemi mortel Saddam Hussein, souhaite lui aussi vendre son pétrole contre des euro (cf. Roy Gutman & John Barry, « Beyond Baghdad:Expanded Target List»,http://www.unansweredquestions.net/timeline/2002/newsweek...). La banque centrale iranienne est favorable à ce passage à l'euro, maintenant que la devise de l'UE s'est consolidée. En 2002, l'Iran a converti une bonne part de ses réserves en euro, probablement plus de la moitié, comme l'explique Mohammad Abasspour, membre de la Commission du développement au parlement iranien (cf. «Forex Fund Shifting to Europe», in : Iran Financial News, 25 août 2002; http://www.payvand.com/news/02/aug/1080.html... ). Cette politique suivie par l'Iran est un indice fort, démontrant bien que les Iraniens, à leur tour, veulent opter pour l'euro, comme devise des transactions pétrolières (cf. « Economics Drive Iran Euro Oil Plan. Politics Also Key », http://www.iranexpert.com/2002/economicsdriveiraneurooil2... ).

Dans un tel contexte, qui s'étonnera que l'Iran devienne la prochaine cible de la “lutte contre le terrorisme”?

Le Venezuela, quatrième producteur de pétrole et également membre de l'OPEC, pourrait opter pour la même politique. Hugo Chavez a commencé, à son tour, une politique commerciale de troc avec les pays voisins, en échangeant du pétrole contre des marchandises dont le peuple vénézuélien a un besoin urgent. Le Venezuela ne dispose pas de grandes réserves de dollars : en pratiquant le troc, il sort ipso facto du cycle conventionnel des transactions pétrolières. Les Etats-Unis n'ont jamais cessé de conspirer contre Chavez. Indice : Bush a approuvé le putsch militaire manqué d'avril 2002, où la CIA a certainement joué un rôle actif, a tiré les ficelles (cf. Larry Birms & Alex Volberding, « US is the Primary Loser in Failed Venezuelan Coup », in : Newsday, 21 avril 2002;

http://www.coha.org/COHA%20_in%20_the_news/Articles%20200...). Mais ces intrigues permanentes de Washington pourraient pousser plus rapidement le Venezuela de Chavez à adopter l'euro et de réaliser une politique que les Etats-Unis cherchent à tout prix à éviter.

Le chantage nord-coréen

Les médias américains taisent une autre tendance qui se fait jour dans la politique économique mondiale : d'autres pays que le Venezuela, l'Iran ou certains pays de l'OPEC convertissent leurs réserves en euro, comme la Chine et, plus récemment, la Russie (cf. « Euro continues to extend its global influence », http://www.europartnership.com/news/02jan07.htm... ). La Corée du Nord, autre pays inclus dans l'“axe du mal”, s'est officiellement décidé, le 7 décembre 2002, d'opter pour l'euro plutôt que pour le dollar dans ses transactions commerciales avec le reste du monde (cf. Caroline Gluck, « North Korea embraces the euro », 1/12/2002). La Corée du Nord cherche sans nul doute à se venger du très dur embargo sur le pétrole que lui ont imposé les Etats-Unis. Les Nord-Coréens espèrent sans doute faire fléchir les Etats-Unis, obtenir des matières premières et des denrées alimentaires importantes en promettant à Washington de conserver le dollar comme devise de leurs transactions. Le programme nucléaire nord-coréen est probablement un instrument de ce chantage.

Javad Yarjani, chef du département d'analyse des marchés pétroliers auprès de l'OPEC, a tenu un discours très intéressant en Espagne en avril 2002 (cf. « The Choice of Currency for the Denomination of the Oil Bill », http://www.opec.org/Newsinfo/Speeches/sp2002/spAraqueSpai... ). Ce discours traitait de la problématique de la devise dans les transactions pétrolières. Les médias américains ont censurés cette information. Yarjani a notamment dit ceci : « A la fin des années 90, plus des quatre cinquièmes des transactions en devises et la moitié des exportations mondiales se font en dollars. En outre, la devise américaine forme deux tiers des réserves officielles de devises dans le monde. Le monde dépend donc du dollar pour son commerce; les pays sont donc liés aux réserves en dollars, alors que cette devise existe sans aucun rapport avec la part produite par les Etats-Unis dans la production mondiale. La part du dollar dans la commerce mondial est bien plus élevée que la part du commerce international américain… La zone euro détient une part bien plus importante du commerce mondial que les Etats-Unis; tandis que les Etats-Unis ont un déficit commercial gigantesque, la zone euro, elle, est en équilibre… En outre, il convient de remarquer que la zone euro est un importateur plus important de pétrole et de produits dérivés que les Etats-Unis… A court terme, les pays membres de l'OPEC continueront à accepter des paiements en dollars. Mais, dans l'avenir, ils n'excluent pas une facturation et un paiement en euro… Si l'euro en vient à ébranler la solidité du dollar, il faudra l'inclure a fortiori comme critère de paiement des transactions pétrolières. Dans ce cas, nous verrons émerger un système qui sera bénéfique à bon nombre de pays. Si l'intégration européenne se poursuit et si l'économie européenne se consolide, ce système deviendra une réalité ».

L'euro deviendra-t-il la devise des transactions pétrolières dans le monde?

Ce discours, fondamental pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, prévoit un élargissement de l'UE en 2004, où cette dernière comptera alors 450 millions d'habitants, avec un PIB d'environ 9,5 milliards. Cet élargissement constituera à coup sûr un encouragement pour les pays de l'OPEC qui souhaitent passer à l'euro. Nous ne comptons pas dans notre calcul les potentiels de l'Angleterre, de la Norvège , du Danemark et de la Suède , qui ne sont pas membres de l'Union monétaire. Depuis avril 2002, quand Yarjani a tenu son discours en Espagne, le rapport dollar-euro s'est inversé, et le dollar ne cesse de chuter.

Si la Norvège se décide à facturer son pétrole en euro et si l'Angleterre adopte l'euro, ce sera un tournant important pour l'OPEC, qui choisira ipso facto l'euro. Pour la Norvège , la décision suédoise aura une valeur d'exemple, à laquelle le Danemark ne pourra pas se soustraire. Une fois de plus, c'est l'Angleterre qui pose problème : c'est d'elle que dépendra le futur statut de l'euro : deviendra-t-il la devise des transactions internationales ou non? Quoi qu'il en soit, le monde s'est mis tout entier en mouvement pour contester la suprématie du dollar. Dans deux ou trois ans, l'OPEC prendra sa décision finale.

L'économie américaine sera mortellement frappée, car, comme je l'ai déjà dit, elle est intimement lié au rôle du dollar en tant que devise de réserve. Un effondrement du dollar aurait pour effet d'intervertir les rôles entre les Etats-Unis et l'UE dans l'économie mondiale, ce que Washington peut difficilement accepter. Raison pour laquelle les menaces militaires américaines seront déterminantes dans l'attitude des pays de l'OPEC. La politique égoïste de Washington, qui méprise les traités du droit international, qui déploie un militarisme agressif, trouvera tôt ou tard ses limites. La rhétorique belliciste de Bush n'a pas placé les Etats-Unis sous un jour avantageux. Washington passe désormais pour une puissance agressive, fautrice de guerre, qui ne tient même plus compte des décisions de l'ONU et n'agit qu'à sa guise.

Un futur effondrement américain?

L'hégémonie américaine prendra fin tôt ou tard. Les Etats-Unis ne peuvent pas éternellement faire appel à la force militaire pour maintenir leur suprématie. Au contraire, les gesticulations militaires, même si elles sont en apparence couronnées de succès, sont un indice de faiblesse et de déclin. Le sociologue français Emmanuel Todd, qui avait prédit la fin de l'URSS en 1976, vient de poser un diagnostic similaire pour les Etats-Unis. Les causes principales du futur effondrement américain sont les suivantes, d'après Todd : un prix trop élevé pour le pétrole et une dévaluation trop importante du dollar.

Cet effondrement comporte évidemment des risques politiques majeurs, mais le plus grand danger qui nous guette est une détérioration drastique de l'économie japonaise. A plus ou moins long terme, le Japon ne pourra pas faire face à un prix trop élevé du pétrole (45 dollars par baril). Si les banques japonaises subissent un krach, leur trop grande dépendance vis-à-vis du pétrole, une dépendance qui est de l'ordre de 100%, entraînera une réaction en chaîne en Asie du Sud-Est, qui aura des effets immédiats en Europe et en Russie. Après cette triple crise extrême-orientale, européenne et russe, les Etats-Unis seront touchés à leur tour.

Quelle est la situation qui encadre tout cela?

◊ La guerre américaine contre le terrorisme entraîne déjà, comme on peut le constater chaque jour, d'immenses déficits, avec, en prime, une balance commerciale américaine plus déficitaire que jamais.

◊ Beaucoup de pays en voie de développement suivent l'exemple du Venezuela et de la Chine , ainsi que d'autres pays, et changent leurs réserves de devises, constituées principalement de dollars, en euro et en or.

◊ L'OPEC pourrait très bien passer à l'euro ou se doter d'une devise propre, couverte par les réserves de pétrole. Le monde islamique prévoit d'autres initiatives, comme, par exemple, celle que suggère le Premier Ministre de Malaisie, Mahathir : la création d'un “dinar-or”. Pour cette raison Mahathir a été déclaré “ennemi public numéro un” par le spéculateur Georges Soros.

◊ Les pays en voie de développement, dont les réserves en dollars sont réduites, pourraient également transformer leur économie en économie de troc. Ce système est plus facile à gérer actuellement, via des opérations d'échange effectuées par le biais de techniques informatiques. Ces pays pourraient commercialiser ainsi leurs matières premières, sous-évaluées sur les marchés mondiaux dominés par le dollar et les Etats-Unis. Le Président vénézuélien Chavez a signé treize contrats de troc de ce type, prévoyant l'échange de matières premières indispensables au Venezuela contre du pétrole.

◊ Les Etats-Unis ne pourront financer indéfiniment leur déficit commercial (± 5% du PIB) et la guerre permanente qu'ils ont déclenchée, sous prétexte de lutte contre le terrorisme.

Les pétro-dollars, instruments de la puissance américaine

Les élites américaines le savent, mais ne veulent pas le faire connaître via les médias : la force du dollar ne repose pas en soi sur les capacités réelles de l'économie nationale américaine. En réalité, la force du dollar repose depuis 1945 sur le privilège d'être la devise de réserve internationale et la devise “fiat” pour les transactions pétrolières dans le monde entier (les fameux “pétro-dollars”). Les Etats-Unis font effectivement imprimer des centaines de milliards de ces pétro-dollars que les Etats nationaux, dans le monde entier, utilisent pour acheter du pétrole auprès des producteurs de l'OPEC, à l'exception de l'Irak, partiellement du Venezuela, qui hésite encore à passer à d'autres formes de transactions, et prochainement l'Iran. Ces pétro-dollars sont renvoyés aux Etats-Unis par les pays de l'OPEC, où, par le truchement de “Treasury Bills” ou d'autres titres ou valeurs libellés en dollars ou encore, par des investissements immobiliers, ils sont réinvestis dans les circuits américains. Ce retour des pétro-dollars à l'Amérique est le prix que les pays producteurs de pétrole doivent payer pour acheter la tolérance américaine à l'égard de ce cartel que constitue l'OPEC.

Le dollar est donc l'instrument de la suprématie globale des Etats-Unis, car seuls les Etats-Unis sont autorisés à l'imprimer. Le dollar, devise “fiat”, est à la hausse depuis seize ans, en dépit du déficit record de la balance commerciale américaine et en dépit des dettes énormes que l'Amérique a contractées.

Les réserves en dollars doivent impérativement être reconverties en dépôts américains, ce qui entraîne un surplus de capitaux en circulation pour le bénéfice de l'économie américaine. Mais après une année de corrections importantes, les actions américaines gardent la santé depuis une période de 25 ans. Le surplus de la balance américaine des capitaux, provenant des investissements étrangers, finance le déficit de la balance commerciale. Qui plus est, toute valeur libellée en dollar, indépendamment du lieu où elle se trouve, est de facto une valeur américaine. Comme le pétrole s'achète et se vend en dollars, en vertu de la puissance américaine consolidée en 1945, et comme le dollar est une devise créée quasiment ex nihilo pour le commerce du pétrole, on peut dire effectivement que les Etats-Unis possèdent les réserves pétrolières mondiales : celles-ci sont à leur disposition. Plus les Etats-Unis produisent des “green backs” (des dollars), plus les valeurs américaines augmentent. La politique du dollar fort constitue donc un double avantage et bénéfice pour les Etats-Unis.

Augmenter la production de pétrole dans l'Irak occupé pour faire crouler l'OPEC

Cette situation actuelle, marquée par l'injustice, ne se maintiendra que si :

◊ les peuples du monde continuent à acheter et à payer le pétrole dont ils ont besoin, de même que d'autres matières premières, en dollars;

◊ la devise de réserve pour les transactions pétrolières mondiales reste le dollar, et le dollar seul.

L'introduction de l'euro constitue un facteur nouveau, qui constitue la première menace pour la suprématie économique américaine.

Au vu de toutes ses données, les Etats-Unis vont donc déclencher une guerre contre l'Irak, chasser Saddam Hussein et augmenter démesurément la production de pétrole en Irak, afin de vendre le pétrole à bas prix et, ainsi, détruire le cartel que constitue l'OPEC, ce qui aura pour conséquence d'empêcher l'ensemble des pays producteurs de passer à l'euro. Tel est le véritable enjeu de la guerre contre le terrorisme ou l'axe du mal. La mise en scène ne trompe personne d'éclairé : les Etats-Unis ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils imposeront un gouvernement militaire américain dans l'Irak conquis, afin de pouvoir mener leur politique. La première mesure qu'ils prendront sera de ramener l'Irak dans le giron du dollar. A partir de ce moment-là, un gouvernement fantoche gouvernera le pays comme en Afghanistan. Bien entendu, les champs pétrolifères seront placés sous la garde des soldats américains. La junte de Bush pourra quintupler la production du pétrole irakien, de façon à faire sauter les quotas imposés par l'OPEC (pour l'Irak : deux millions de barils par jour). Plus personne, dans de telles conditions, ne voudra encore réduire ses quotas. Mais, les Etats-Unis devront quand même compter sur une résistance des pays de l'OPEC.

Pendant le programme “pétrole contre nourriture”, l'Irak a vendu en cinq ans pour 60 milliards de dollars de pétrole, ce qui fait moins d'un million de barils par jour. Après quelques investissements nécessaires dans les infrastructures d'exploitation, la production irakienne pourra facilement passer à sept millions de barils par jour (2,5 milliards de barils par an). Si l'on tient compte du fait que la production mondiale est de 75 millions de barils par jour et que l'OPEC en produit 5 millions par jour, on comprend aisément que la politique américaine vis-à-vis du pétrole irakien vise ni plus ni moins la destruction de l'OPEC, ce qui fera baisser le prix du pétrole à plus ou moins dix dollars le baril. Les pays importateurs de pétrole économiseront ainsi chaque année 375 milliards de dollars. D'où cette phrase entendue aux Etats-Unis : « The Iraq war is not a moneymaker, but it could be an OPEC breaker » (La guerre contre l'Irak ne rapportera sans doute pas d'argent, mais cassera sûrement l'OPEC).

L'OPEC devra réagir

Cette réflexion, posée par un belliciste américain, est forcément venue à l'esprit des représentants de l'OPEC. Les Américains considèrent que ce jeu dangereux est la “meilleure des solutions”, du moins si tout se passe bien. Mais, l'OPEC ne restera pas sans réagir, si les Américains pompent le pétrole irakien à leur profit et à tire-larigot. Assister à ce pillage les bras ballants équivaut à un suicide pour l'OPEC. Déjà la résistance à l'encontre des projets américains dans le monde est éloquente, même si les centaines de milliers de gens qui défilent dans les rues n'en sont pas conscients. A terme, les pressions et les initiatives américaines pourraient bien échouer.

L'OPEC devra passer à l'euro pour les transactions pétrolières, rien que si elle veut assurer sa survie. Une telle décision signifierait la fin du dollar américain comme devise hégémonique, la fin du statut d'unique hyperpuissance.

Il y a un an environ, l'hebdomadaire britannique The Economist évoquait le paradoxe de la puissance américaine (cf. John Nye, « The new Rome meets the new Barbarians », The Economist, 23.3.2002; Nye est le Doyen de la “Kennedy School of Government” de Harvard et l'ex-Assistent Secretary of Defence, en 1994-1995, est, avec Samuel Huntington, éditeur de Global Dilemmas, au centre même du nouveau cénacle de ceux qui forgent et déterminent l'actuelle politique extérieure américaine). L'article de Nye dans The Economist dit bien qu'à long terme la puissance américaine ne pourra pas subir de défis sérieux, mais qu'elle se trouve néanmoins face à des challenges qui vont l'obliger à s'unir à d'autres Etats au sein de “coalitions”, afin de ne pas devoir recourir sans cesse à la force militaire brutale pour contraindre le monde à fonctionner selon la volonté américaine, mais à créer les conditions d'un soft power, d'une puissance douce. L'argumentation de John Nye est un savant dosage de vérités factuelles incontestables, de désinformations savamment distillées, d'analyses cohérentes et de menaces à peine voilées.

Dans sa démonstration, la partie la plus intéressante, à mes yeux, est celle où il évoque les “trois types de puissance”.

C'est-à-dire :

◊ la puissance militaire;

◊ la puissance économique et

◊ la puissance qui découle des “relations transnationales telles qu'elles existent au-delà de tout contrôle exercé par les gouvernements” (exemples : les transferts par voie électronique de sommes d'argent gigantesques au sein même du système bancaire international, les réseaux terroristes qui apparaissent toujours immanquablement quelque part, les trafics internationaux d'armes et de drogues, les “hackers” d'internet ou des systèmes informatiques).

L'analyse de la puissance américaine par John Nye

La présence de ces trois formes de puissance est une évidence objective. Mais elles ne sont pas nouvelles. Clausewitz, et Sun Tzu dans la Chine antique, n'ont jamais réduit leurs analyses de situation aux forces quantitatives des armées. Clausewitz constatait, c'est bien connu, que la guerre est la poursuite de la politique par des moyens militaires, mais des moyens militaires qui sont toujours mêlés à d'autres moyens. La politique américaine n'échappe pas à cette règle clausewitzienne.

Nye perçoit la puissance militaire américaine comme “unipolaire”. Il veut dire par là que les Etats-Unis seuls sont aujourd'hui en mesure de “projeter” leurs forces armées nucléaires ou conventionnelles partout dans le monde, donc de menacer tous les Etats de la planète et de leur faire effectivement la guerre. Dans l'état actuel des choses, cette remarque est vraie, sans nul doute, mais, quoi qu'on en dise, l'armée russe est toujours une donne dont il faut tenir compte et elle dispose aussi d'armes nucléaires balistiques. Quant à la Chine , elle est tout simplement trop importante quantitativement, pour être vaincue par la puissance militaire américaine. L'incertitude qui règne aujourd'hui quant à la puissance réelle des armées russes et chinoises vient du fait que la Russie et la Chine sont des nations de grande culture et de longue mémoire et qu'elles ne vont évidemment pas tenter quoi que ce soit, au risque de provoquer une conflagration universelle. Par conséquent, cette sobriété russe et chinoise fait que les menaces américaines fonctionnent… encore (comme le disait Madeleine Albright : «… we have the means and the will to use it » ; = nous avons les moyens et la volonté de les utiliser).

Quant à la deuxième dimension de la puissance, c'est-à-dire la puissance économique, John Nye avoue qu'elle est aujourd'hui multipolaire, avec, pour protagonistes, l'Europe, le Japon et les Etats-Unis. Ensemble, ces trois puissances valent les deux tiers du PIB mondial. Mais cette vision des choses repose sur une distorsion des faits monétaires réels, avec une devise gonflée artificiellement parce qu'elle est la devise standard, la “fiat-money”. L'Amérique, contrairement à ce que John Nye veut bien nous dire, est de facto en faillite. Elle vit d'importations non payées en provenance du reste du monde. Il peut parler de “multipolarité” autant qu'il le voudra, la menace qui pèse le plus lourdement sur les Etats-Unis se situe bien au niveau de la puissance économique.

Le rôle des banques

La troisième dimension, celle des relations transnationales, est un cas particulier. Nye ne nous parle que modérément du rôle des banques et insiste plutôt sur celui des hackers et d'internet. Or le rôle des banques demeure cardinal; en temps de paix, le système bancaire est l'arme préférée des Etats-Unis quand il s'agit de déstabiliser les pays étrangers. Nye nous parle d'une “puissance largement répandue dans le monde et, à son propos, il paraît inutile de parler d'unipolarité, de multipolarité ou d'hégémonisme”. Nye minimise donc les effets d'une “puissance anonyme”, alors qu'elle est celle du dollar; en fait, il veut dissimuler les usages qu'en font les Etats-Unis, car les impulsions données par Washington au système bancaire international constituent les moyens secrets mis en œuvre par la puissance américaine. Quand on ne sait pas par qui on est attaqué, ni l'endroit où cette attaque se déploie, la riposte s'avère difficile, sinon impossible. Les Etats-Unis jouent ici un rôle crucial, ou pour être plus précis, ce sont surtout les instances dominantes de la côte Est des Etats-Unis qui le jouent. Prenons par exemple la situation du Japon. Si les Japonais souhaitaient brusquement mettre un terme à leurs problèmes de finances et de dettes, il leur suffirait de liquider pour 1000 milliards de dollars de titres libellés en cette devise, qui sont en leur possession. Une telle action précipiterait les Etats-Unis dans le marasme le plus total. Les Américains le savent. C'est pourquoi l'ancien ministre des finances américain O'Neill a clairement déclaré que cette “option” n'était pas “ouverte” pour les Japonais.

Les agencements de la puissance économique fonctionneront comme facteurs de puissance uniquement si le reste du monde continue à se laisser imposer les règles voulues par les Etats-Unis, c'est-à-dire aussi longtemps que le dollar servira de devise de réserve.

Nye nous a donc clairement évoqué, dans son article de The Economist, quels sont les domaines clefs de la puissance actuellement dans le monde, mais aussitôt évoqués, il les drape dans une brume de désinformation. Il nous dit que la stabilité des finances internationales est d'une importance vitale pour le bien-être des Américains, mais que, pour y parvenir, les Etats-Unis ont besoin de la coopération d'autres puissances, afin d'assurer cette stabilité pour l'avenir. Mais cette requête, quémandant la coopération de tierces puissances, est un indice du commencement de la fin. Toute construction qui perd l'une de ses colonnes porteuses s'effondre.

Petit secret du “nouvel ordre mondial” : le reste du monde pourrait jeter les Etats-Unis en bas de leur piédestal, dès le moment où il proclamerait la fin du dollar comme devise standard des échanges internationaux. C'est un dilemme crucial auquel l'Amérique ne pourra pas sortir dans l'avenir proche. Mais le processus de la chute ne s'est pas encore mis en marche, parce que l'ensemble des pays occidentaux en serait également ébranlé et les dirigeants de ces pays craignent d'affronter de tels bouleversements. Mais ces craintes pourraient fort bien se dissiper quand il apparaîtra de plus en plus clairement que les Etats-Unis se conduisent comme le “Super-Etat-Voyou”, menaçant tous les pays du monde. Cette conduite inacceptable risque de faire émerger une donne : celle que les Etats-Unis veulent à tout prix éviter.

L'Iran et le Venezuela pourraient choisir l'euro

L'économie japonaise pourrait fort bien s'effondrer. L'Iran, le Venezuela et plusieurs autres pays pourraient choisir l'euro comme devise pour les échanges commerciaux internationaux. La décision de l'OPEC de passer à l'euro pourrait accélérer le processus. Qui plus est, en dépit de ces risques très réels, les Etats-Unis n'ont pas cessé de pratiquer leur politique désastreuse, avec :

◊ un accroissement massif de leur déficit ;

◊ une absence de volonté réelle de faire passer un système de supervision général des actions en bourse (le SEC; “Stock Exhcange Control”) ;

◊ un échec de leurs politiques économique et fiscale.

La plupart des Américains n'en n'ont pas idée, car leurs médias ne leur en parlent pas. On gave les citoyens américains —comme du reste les citoyens européens— de consommation et de loisirs. Seuls internet et les réseaux de samizdat fournissent encore de véritables informations.

CONCLUSION :

Dans un premier temps, il semble plus que probable que toute tentative d'un pays de l'OPEC, de passer à l'euro, se verra combattue par les Etats-Unis, soit par des moyens directement militaires, soit par des opérations camouflées des services secrets. Sous le prétexte de la guerre permanente contre le terrorisme, le gouvernement américain manipule les citoyens des Etats-Unis et de tous les autres pays du monde, via les médias qu'il domine, et trompe l'opinion mondiale sur les véritables motifs économiques de la guerre contre l'Irak. Cette guerre n'a évidemment rien à voir avec les menaces imaginaires que Saddam Hussein aurait fait peser sur la région en déployant des armes de destruction massive, tout aussi imaginaires, comme on le sait aujourd'hui. Le motif de cette guerre est de perpétuer la domination du dollar comme devise dans les transactions pétrolières. Ce n'est pas un contexte qui s'est développé seulement au cours des derniers mois : les décisions avaient déjà été prises avant l'accession au pouvoir de l'équipe de Bush, représentant des lobbies pétroliers. De plus, la banqueroute virtuelle des Etats-Unis est un fait avéré depuis bien plus longtemps. Les attentats du 11 septembre a été un “second Pearl Harbor”, comme bon nombre d'observateurs l'ont d'ores et déjà constaté. Avec ces attentats, la propagande de guerre a pu commencer à battre son plein.

La confrontation dollar / euro semble inévitable, même si l'euro, au départ, avait été voulu par les Américains. Après les guerres de religion et d'idéologie, nous verrons l'avènement d'une nouvelle catégorie de guerres : les guerres de devises.

11 septembre 2001 = nouveau Pearl Harbor

Les gens se sont posé plusieurs questions après le 11 septembre 2001 : sur les motivations de ces attentats, d'une part, sur les possibilités réelles de les perpétrer, d'autre part, parce qu'on mettait en doute la présentation qu'en avaient faite les médias. Les gens veulent aller au bout des choses. Sur le plan purement physique, nous devons d'emblée rejeter la thèse officielle avancée par les Etats-Unis sur ces attentats, soit la thèse qui prétend que des terroristes islamistes ont utilisé des avions comme bombes volantes pour détruire les deux immeubles qui symbolisaient la politique globaliste des Etats-Unis; de même, la motivation fabriquée de toutes pièces par les grands médias est dénuée de tout fondement : on ne peut en rien affirmer que ces attentats constituent la vengeance du monde islamique contre l'impérialisme américain. Or si l'on rejette la thèse officielle de Washington et des médias à sa dévotion, on pose ipso facto la question de savoir quelles sont les véritables causes intérieures qui ont motivé ces attentats. On ne peut plus éluder cette question avec le mépris habituel, en disant qu'elle participe de la “théorie de la conspiration”. L'hypothèse la plus plausible est la suivante : à moyen terme, les Etats-Unis et les médias qu'ils téléguident ne pourront plus dissimuler aux citoyens du monde l'imminence d'une crise économique et d'un effondrement des marchés financiers; par conséquent, il leur fallait trouver un bouc émissaire. L'argumentation tient la route. Vu la dimension gigantesque de la crise qui nous attend, l'événement devait être hyper-frappant, aussi frappant que l'avait été Pearl Harbor, qui a servi de prétexte pour l'entrée en guerre des Etats-Unis en décembre 1941. Le 11 septembre 2001 est par conséquent, aux yeux des esprits critiques et lucides, un nouveau Pearl Harbor, un prétexte idéal pour entamer un nouveau processus de guerres en chaîne.

Si l'on a observé, comme je l'ai fait, la situation économique réelle du monde depuis quelques années, on constate que les médias ne révèlent jamais au public la situation réelle et manipulent les informations. Ce silence et ce tissu de mensonges attestent de l'ampleur de la catastrophe qui nous attend. A l'aide de l'arithmétique la plus élémentaire, on doit déjà pouvoir constater qu'une bulle financière aussi énorme éclatera tôt ou tard. La bulle financière qui a crû sur les marchés financiers de manière exponentielle éclatera effectivement et donnera lieu à un krach épouvantable. Les bénéfices artificiels, engrangés à la suite de bilans faussés, n'existent que sur le papier et doivent immanquablement conduire à la faillite.

A. Greenspan : sommes-nous proches d'une dictature mondiale?

Bon nombre de démonstrations faites par A. Greenspan, avant qu'il ne devienne le chef de la “Federal Reserve Bank” prouvent qu'il savait tout cela, aussi bien que n'importe quel individu capable de raisonner correctement. Greenspan est devenu entre-temps l'homme le plus puissant de l'économie américaine et donc du monde entier. Va-t-il laisser aller les choses à vau-l'eau? Je ne le pense pas. Et je me rappelle quelques réflexions émises par Barnick, qui nous annonçait l'avènement d'une ère nouvelle : nous sommes, disait-il, bien près d'une dictature mondiale, appelée à gérer les ressources qui se raréfient et pour garantir un “ordre social” cohérent aux masses désormais atomisées et dépourvues de moyens. Ces réflexions, qui se veulent d'ordre philosophique, sont intégrées depuis des années dans les “think tanks” des planificateurs américains. Les exemples sont légion : bornons-nous à citer Huntington et Brzezinski, dont les idées servent à consolider et à justifier des opérations dont les objectifs sont essentiellement économiques et géopolitiques. Ces réflexions philosophiques ont donc un impact direct sur la réalité du monde : les observateurs européens, chinois et surtout russes s'en rendent parfaitement compte.

La situation est analysée d'une manière quelque peu différente à Moscou, où l'on est parfaitement conscient des issues dramatiques potentielles qu'elle aura. A la mi-mai 2001, un congrès s'est tenu au Kremlin, dont l'objet était : « Les temps après le dollar ». Après le dollar comme devise de réserve, s'entend. A Moscou, on spécule déjà sur le chute de l'actuel système monétaire. I. P. Panarine, de l'Académie Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, optait pour une position euro-centrée. Il pensait que les Etats-Unis éclateraient en groupes d'Etats séparés, voire antagonistes, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, à cause de la crise économique. Indépendamment de cette analyse russe, mentionnons une étude plus ancienne, celle du Russe germano-balte Georg Knüpfer qui prédisait en 1963 déjà que les Etats-Unis éclateraient en quatre morceaux antagonistes et ne seraient plus capables d'exporter la guerre, comme ils l'avaient toujours fait (cf. Der Kampf um die Weltherrschaft). Si Al Gore, représentant du grand capital, avait remporté les élections, le risque d'un éclatement des Etats-Unis aurait été plus grand encore que sous la houlette de Bush. Les Etats-Unis sont prêts à tout, y compris à multiplier les interventions militaires, pour conserver l'influence du dollar sur le monde entier.

Tels sont les plans concoctés dans l'orbite de la finance américaine. Dans le fond, il s'agit d'une déclaration de guerre pour une guerre économique totale, car les conséquences sont clairement perceptibles :de nombreux pays ont été détruits économiquement au cours de ces dernières décennies.

Pillage du monde par le dollar

Avec un dollar surévalué, les Etats-Unis se sont approprié dans le passé récent le fruit du travail des peuples, leurs ressources énergétiques (dont le pétrole) sans contrepartie. Mais, parce comportement, ils préparent, sans vouloir s'en rendre compte, l'abandon par ces peuples du dollar au profit d'une autre montagne de papier, l'euro. Les Américains ont acheté les entreprises performantes (pas les autres), les mines, les champs pétrolifères, les droits d'exploitation de ceux-ci, à l'aide de leur “fiat money”. Ils ont pillé les économies des peuples étrangers, pour les exploiter à fond puis les laisser péricliter en dévaluant le dollar. Par cette manière de procéder, les Etats-Unis se sont approprié le capital réel des peuples et, par les dévaluations successives et bien calculées du dollar, ils ont épongé leurs dettes gigantesques, que, de toutes les façons, ils n'auraient jamais pu payer. Ces dettes sont ensuite éparpillées à travers le monde entier, qui, au lieu de posséder du capital réel —c'est-à-dire des entreprises productives, des matières premières, etc.— ne possèdent plus que des montagnes de dollars sans valeur.

On verra si le programme actuel des élites américaines va réussir ou échouer. Mais, quoi qu'il en soit, l'euro existe. Quant au franc suisse, il n'est plus vraiment un “havre sûr”, depuis les dernières décisions du gouvernement helvétique : par toutes sortes de trucs, de ruses et de tromperies, ce gouvernement a réussi à fourguer aux Suisses une modification constitutionnelle, permettant de lever la couverture or du franc suisse. Vu sous cet angle, le travail des globalistes a le vent en poupe.

Gerhoch REISEGGER.

(version française: Robert Steuckers).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nood aan een mentaliteitswijziging

Nood aan een mentaliteitswijziging

Le félibrige, fondé en 1854 par Frédéric Mistral, a pour ambition de sauver et promouvoir la langue des pays d’oc. Il a rassemblé depuis près de cent cinquante ans des dizaines d’écrivains, de poètes, d’artistes, de linguistes, d’historiens ou tout simplement d’amoureux de la langue d’oc. À travers l’étude de plusieurs personnalités, célèbres ou oubliées, cet ouvrage présente ce groupe d’hommes et de femmes, d’origines et d’opinions parfois opposées, mais réunis pour sauvegarder ou illustrer une langue régionale. De Mistral à René Jouveau, de Félix Gras à Théodore Aubanel, des félibres rouges aux félibres blancs, des Provençaux aux Gascons, des Auvergnats aux Catalans, ce livre propose un véritable panorama du monde félibréen. Les débats qui agitent les félibres ont pour thème la beauté ou la richesse de la langue maternelle, mais aussi le fédéralisme, le patriotisme, le nationalisme, le séparatisme ou encore l’occitanisme, sujets pouvant avoir des répercussions au niveau national. Au cours de leur histoire, ces personnes ont-elles su créer un large mouvement populaire et construire ainsi une communauté d’intérêts ? Ou bien se sont-elles enfermées dans des disputes néfastes aux buts qu’elles s’étaient donné ?

Le félibrige, fondé en 1854 par Frédéric Mistral, a pour ambition de sauver et promouvoir la langue des pays d’oc. Il a rassemblé depuis près de cent cinquante ans des dizaines d’écrivains, de poètes, d’artistes, de linguistes, d’historiens ou tout simplement d’amoureux de la langue d’oc. À travers l’étude de plusieurs personnalités, célèbres ou oubliées, cet ouvrage présente ce groupe d’hommes et de femmes, d’origines et d’opinions parfois opposées, mais réunis pour sauvegarder ou illustrer une langue régionale. De Mistral à René Jouveau, de Félix Gras à Théodore Aubanel, des félibres rouges aux félibres blancs, des Provençaux aux Gascons, des Auvergnats aux Catalans, ce livre propose un véritable panorama du monde félibréen. Les débats qui agitent les félibres ont pour thème la beauté ou la richesse de la langue maternelle, mais aussi le fédéralisme, le patriotisme, le nationalisme, le séparatisme ou encore l’occitanisme, sujets pouvant avoir des répercussions au niveau national. Au cours de leur histoire, ces personnes ont-elles su créer un large mouvement populaire et construire ainsi une communauté d’intérêts ? Ou bien se sont-elles enfermées dans des disputes néfastes aux buts qu’elles s’étaient donné ?