jeudi, 25 septembre 2008

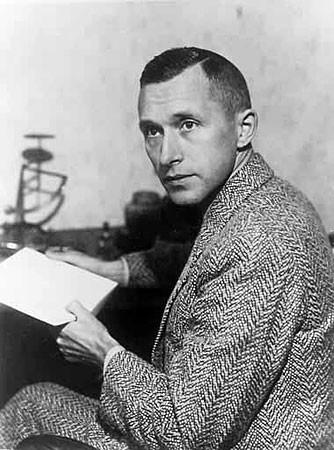

La décision dans l'oeuvre de Carl Schmitt

La décision dans l'œuvre de Carl Schmitt

par Robert Steuckers

Carl Schmitt est considéré comme le théoricien par excellence de la décision. L'objet de cet exposé est:

- de définir ce concept de décision, tel qu'il a été formulé par Carl Schmitt;

- de reconstituer la démarche qui a conduit Carl Schmitt à élaborer ce concept;

- de replacer cette démarche dans le contexte général de son époque.

Sa théorie de la décision apparaît dans son ouvrage de 1922, Politische Theologie. Ce livre part du principe que toute idée politique, toute théorie politique, dérive de concepts théologiques qui se sont laïcisés au cours de la période de sécularisation qui a suivi la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme, les guerres de religion.

«Auctoritas non veritas facit legem»

A partir de Hobbes, auteur du Leviathan au 17ième siècle, on neutralise les concepts théologiques et/ou religieux parce qu'ils conduisent à des guerres civiles, qui plongent les royaumes dans un “état de nature” (une loi de la jungle) caractérisée par la guerre de tous contre tous, où l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes appelle “Léviathan” l'Etat où l'autorité souveraine édicte des lois pour protéger le peuple contre le chaos de la guerre civile. Par conséquent, la source des lois est une autorité, incarnée dans une personne physique, exactement selon l'adage «auctoritas non veritas facit legem» (c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi). Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas un principe, une norme, qui précède la décision émanant de l'autorité. Telle est la démarche de Hobbes et de la philosophie politique du 17ième siècle. Carl Schmitt, jeune, s'est enthousiasmé pour cette vision des choses.

Dans une telle perspective, en cas de normalité, l'autorité peut ne pas jouer, mais en cas d'exception, elle doit décider d'agir, de sévir ou de légiférer. L'exception appelle la décision, au nom du principe «auctoritas non veritas facit legem». Schmitt écrit à ce sujet: «Dans l'exception, la puissance de la vie réelle perce la croûte d'une mécanique figée dans la répétition». Schmitt vise dans cette phrase significative, enthousiaste autant que pertinente, les normes, les mécaniques, les rigidités, les procédures routinières, que le républicanisme bourgeois (celui de la IIIième République que dénonçait Sorel et celui de la République de Weimar que dénonçaient les tenants de la “Révolution Conservatrice”) ou le ronron wilhelminien de 1890 à 1914, avaient généralisées.

Restaurer la dimension personnelle du pouvoir

L'idéologie républicaine ou bourgeoise a voulu dépersonnaliser les mécanismes de la politique. La norme a avancé, au détriment de l'incarnation du pouvoir. Schmitt veut donc restaurer la dimension personnelle du pouvoir, car seule cette dimension personnelle est susceptible de faire face rapidement à l'exception (Ausnahme, Ausnahmenzustand, Ernstfall, Grenzfall). Pourquoi? Parce que la décision est toujours plus rapide que la lente mécanique des procédures. Schmitt s'affirme ainsi un «monarchiste catholique», dont le discours est marqué par le vitalisme, le personnalisme et la théologie. Il n'est pas un fasciste car, pour lui, l'Etat ne reste qu'un moyen et n'est pas une fin (il finira d'ailleurs par ne plus croire à l'Etat et par dire que celui-ci n'est plus en tous les cas le véhicule du politique). Il n'est pas un nationaliste non plus car le concept de nation, à ses yeux et à cette époque, est trop proche de la notion de volonté générale chez Rousseau.

Si Schmitt critique les démocraties de son temps, c'est parce qu'elles:

- 1) placent la norme avant la vie;

- 2) imposent des procédures lentes;

- 3) retardent la résolution des problèmes par la discussion (reproche essentiellement adressé au parlementarisme);

- 4) tentent d'évacuer toute dimension personnelle du pouvoir, donc tout recours au concret, à la vie, etc. qui puisse tempérer et adapter la norme.

Mais la démocratie recourt parfois aux fortes personnalités: qu'on se souvienne de Clémenceau, applaudi par l'Action Française et la Chambre bleu-horizon en France, de Churchill en Angleterre, du pouvoir directorial dans le New Deal et du césarisme reproché à Roosevelt. Si Schmitt, plus tard, a envisagé le recours à la dictature, de forme ponctuelle (selon le modèle romain de Cincinnatus) ou de forme commissariale, c'est pour imaginer un dictateur qui suspend le droit (mais ne le supprime pas), parce qu'il veut incarner temporairement le droit, tant que le droit est ébranlé par une catastrophe ou une guerre civile, pour assurer un retour aussi rapide que possible de ce droit. Le dictateur ou le collège des commissaires se placent momentanément —le temps que dure la situation d'exception— au-dessus du droit car l'existence du droit implique l'existence de l'Etat, qui garantit le fonctionnement du droit. La dictature selon Schmitt, comme la dictature selon les fascistes, est un scandale pour les libéraux parce que le décideur (en l'occurrence le dictateur) est indépendant vis-à-vis de la norme, de l'idéologie dominante, dont on ne pourrait jamais s'écarter, disent-ils. Schmitt rétorque que le libéralisme-normativisme est néanmoins coercitif, voire plus coercitif que la coercition exercée par une personne mortelle, car il ne tolère justement aucune forme d'indépendance personnalisée à l'égard de la norme, du discours conventionnel, de l'idéologie établie, etc., qui seraient des principes immortels, impassables, appelés à régner en dépit des vicissitudes du réel.

La décision du juge

Pour justifier son personnalisme, Schmitt raisonne au départ d'un exemple très concret dans la pratique juridique quotidienne: la décision du juge. Le juge, avant de prononcer son verdict est face à une dualité, avec, d'une part, le droit (en tant que texte ou tradition) et, d'autre part, la réalité vitale, existentielle, soit le contexte. Le juge est le pont entre la norme (idéelle) et le cas concret. Dans un petit livre, Gesetz und Urteil (= La loi et le jugement), Carl Schmitt dit que l'activité du juge, c'est, essentiellement, de rendre le droit, la norme, réel(le), de l'incarner dans les faits. La pratique quotidienne des palais de justice, pratique inévitable, incontournable, contredit l'idéal libéral-normativiste qui rêve que le droit, la norme, s'incarneront tous seuls, sans intermédiaire de chair et de sang. En imaginant, dans l'absolu, que l'on puisse faire l'économie de la personne du juge, on introduit une fiction dans le fonctionnement de la justice, fiction qui croit que sans la subjectivité inévitable du juge, on obtiendra un meilleur droit, plus juste, plus objectif, plus sûr. Mais c'est là une impossibilité pratique. Ce raisonnement, Carl Schmitt le transpose dans la sphère du politique, opérant par là, il faut l'avouer, un raccourci assez audacieux.

La réalisation, la concrétisation, l'incarnation du droit n'est pas automatique; elle passe par un Vermittler (un intermédiaire, un intercesseur) de chair et de sang, consciemment ou inconsciemment animé par des valeurs ou des sentiments. La légalité passe donc par un charisme inhérent à la fonction de juge. Le juge pose sa décision seul mais il faut qu'elle soit acceptable par ses collègues, ses pairs. Parce qu'il y a inévitablement une césure entre la norme et le cas concret, il faut l'intercession d'une personne qui soit une autorité. La loi/la norme ne peut pas s'incarner toute seule.

Quis judicabit?

Cette impossibilité constitue une difficulté dans le contexte de l'Etat libéral, de l'Etat de droit: ce type d'Etat veut garantir un droit sûr et objectif, abolir la domination de l'homme par l'homme (dans le sens où le juge domine le “jugé”). Le droit se révèle dans la loi qui, elle, se révèle, dans la personne du juge, dit Carl Schmitt pour contredire l'idéalisme pur et désincarné des libéraux. La question qu'adresse Carl Schmitt aux libéraux est alors la suivante, et elle est très simple: Quis judicabit? Qui juge? Qui décide? Réponse: une personne, une autorité. Cette question et cette réponse, très simples, constituent le démenti le plus flagrant à cette indécrottable espoir libéralo-progressisto-normativiste de voir advenir un droit, une norme, une loi, une constitution, dans le réel, par la seule force de sa qualité juridique, philosophique, idéelle, etc. Carl Schmitt reconstitue la dimension personnelle du droit (puis de la politique) sur base de sa réflexion sur la décision du juge.

Dès lors, la-raison-qui-advient-et-s'accomplit-d'elle-même-et-par-la-seule-vertu-de-son-excellence-dans-le-monde-imparfait-de-la-chair-et-des-faits n'est plus, dans la pensée juridique et politique de Carl Schmitt, le moteur de l'histoire. Ce moteur n'est plus une abstraction mais une personnalité de chair, de sang et de volonté.

La légalité: une «cage d'acier»

Contemporain de Carl Schmitt, Max Weber, qui est un libéral sceptique, ne croit plus en la bonne fin du mythe rationaliste. Le système rationaliste est devenu un système fermé, qu'il appelait une «cage d'acier». En 1922, Rudolf Kayser écrit un livre intitulé Zeit ohne Mythos (= Une époque sans mythe). Il n'y a plus de mythe, écrit-il, et l'arcanum de la modernité, c'est désormais la légalité. La légalité, sèche et froide, indifférente aux valeurs, remplace le mythe. Carl Schmitt, qui a lu et Weber et Kayser, opère un rapprochement entre la «cage d'acier» et la «légalité» d'où, en vertu de ce rapprochement, la décision est morale aux yeux de Schmitt, puisqu'elle permet d'échapper à la «cage d'acier» de la «légalité».

Dans les contextes successifs de la longue vie de Carl Schmitt (1888-1985), le décideur a pris trois visages:

1) L'accélarateur (der Beschleuniger);

2) Le mainteneur (der Aufhalter, der Katechon);

3) Le normalisateur (der Normalisierer).

Le normalisateur, figure négative chez Carl Schmitt, est celui qui défend la normalité (que l'on peut mettre en parallèle avec la légalité des années 20), normalité qui prend la place de Dieu dans l'imaginaire de nos contemporains. En 1970, Carl Schmitt déclare dans un interview qui restera longtemps impublié: «Le monde entier semble devenir un artifice, que l'homme s'est fabriqué pour lui-même. Nous ne vivons plus à l'Age du fer, ni bien sûr à l'Age d'or ou d'argent, mais à l'Age du plastique, de la matière artificielle».

1. La phase de l'accélérateur (Beschleuniger):

La tâche politique de l'accélérateur est d'accroître les potentialités techniques de l'Etat ou de la nation dans les domaines des armements, des communications, de l'information, des mass-media, parce tout accroissement en ces domaines accroît la puissance de l'Etat ou du «grand espace» (Großraum), dominé par une puissance hégémonique. C'est précisément en réfléchissant à l'extension spatiale qu'exige l'accélération continue des dynamiques à l'œuvre dans la société allemande des premières décennies de ce siècle que Carl Schmitt a progressivement abandonné la pensée étatique, la pensée en termes d'Etat, pour accéder à une pensée en termes de grands espaces. L'Etat national, de type européen, dont la population oscille entre 3 et 80 millions d'habitants, lui est vite apparu insuffisant pour faire face à des colosses démographiques et spatiaux comme les Etats-Unis ou l'URSS. La dimension étatique, réduite, spatialement circonscrite, était condamnée à la domination des plus grands, des plus vastes, donc à perdre toute forme de souveraineté et à sortir de ce fait de la sphère du politique.

Les motivations de l'accélérateur sont d'ordres économique et technologique. Elles sont futuristes dans leur projectualité. L'ingénieur joue un rôle primordial dans cette vision, et nous retrouvons là les accents d'une certaine composante de la “révolution conservatrice” de l'époque de la République de Weimar, bien mise en exergue par l'historien des idées Jeffrey Herf (nous avons consulté l'édition italienne de son livre, Il modernismo reazionario. Tecnologia, cultura e politica nella Germania di Weimar e del Terzo Reich, Il Mulino, Bologne, 1988). Herf, observateur critique de cette “révolution conservatrice” weimarienne, évoque un “modernisme réactionnaire”, fourre-tout conceptuel complexe, dans lequel on retrouve pêle-mêle, la vision spenglerienne de l'histoire, le réalisme magique d'Ernst Jünger, la sociologie de Werner Sombart et l'“idéologie des ingénieurs” qui nous intéresse tout particulièrement ici.

Ex cursus: l'idéalisme techniciste allemand

Cette idéologie moderniste, techniciste, que l'on comparera sans doute utilement aux futurismes italien, russe et portugais, prend son élan, nous explique Herf, au départ des visions technocratiques de Walter Rathenau, de certains éléments de l'école du Bauhaus, dans les idées plus anciennes d'Ulrich Wendt, auteur en 1906 de Die Technik als Kulturmacht (= La technique comme puissance culturelle). Pour Wendt, la technique n'est pas une manifestation de matérialisme comme le croient les marxistes, mais, au contraire, une manifestation de spiritualité audacieuse qui diffusait l'Esprit (celui de la tradition idéaliste allemande) au sein du peuple. Max Eyth, en 1904, avait déclaré dans Lebendige Kräfte (= Forces vivantes) que la technique était avant toute chose une force culturelle qui asservissait la matière plutôt qu'elle ne la servait. Eduard Mayer, en 1906, dans Technik und Kultur, voit dans la technique une expression de la personnalité de l'ingénieur ou de l'inventeur et non le résultat d'intérêts commerciaux. La technique est dès lors un «instinct de transformation», propre à l'essence de l'homme, une «impulsion créatrice» visant la maîtrise du chaos naturel. En 1912, Julius Schenk, professeur à la Technische Hochschule de Munich, opère une distinction entre l'«économie commerciale», orientée vers le profit, et l'«économie productive», orientée vers l'ingénierie et le travail créateur, indépendamment de toute logique du profit. Il revalorise la «valeur culturelle de la construction». Ces écrits d'avant 1914 seront exploités, amplifiés et complétés par Manfred Schröter dans les années 30, qui sanctionne ainsi, par ses livres et ses essais, un futurisme allemand, plus discret que son homologue italien, mais plus étayé sur le plan philosophique. Ses collègues et disciples Friedrich Dessauer, Carl Weihe, Eberhard Zschimmer, Viktor Engelhardt, Heinrich Hardenstett, Marvin Holzer, poursuivront ses travaux ou l'inspireront. Ce futurisme des ingénieurs, polytechniciens et philosophes de la technique est à rapprocher de la sociologie moderniste et “révolutionnaire-conservatrice” de Hans Freyer, correspondant occasionnel de Carl Schmitt.

Cet ex-cursus bref et fort incomplet dans le “futurisme” allemand nous permet de comprendre l'option schmittienne en faveur de l'«accélérateur» dans le contexte de l'époque. L'«accélérateur» est donc ce technicien qui crée pour le plaisir de créer et non pour amasser de l'argent, qui accumule de la puissance pour le seul profit du politique et non d'intérêts privés. De Rathenau à Albert Speer, en passant par les ingénieurs de l'industrie aéronautique allemande et le centre de recherches de Peenemünde où œuvrait Werner von Braun, les «accélérateurs» allemands, qu'ils soient démocrates, libéraux, socialistes ou nationaux-socialistes, ont visé une extension de leur puissance, considérée par leurs philosophes comme «idéaliste», à l'ensemble du continent européen. A leur yeux, comme la technique était une puissance gratuite, produit d'un génie naturel et spontané, appelé à se manifester sans entraves, les maîtres politiques de la technique devaient dominer le monde contre les maîtres de l'argent ou les figures des anciens régimes pré-techniques. La technique était une émanation du peuple, au même titre que la poésie. Ce rêve techno-futuriste s'effondre bien entendu en 1945, quand le grand espace européen virtuel, rêvé en France par Drieu, croule en même temps que l'Allemagne hitlérienne. Comme tous ses compatriotes, Carl Schmitt tombe de haut. Le fait cruel de la défaite militaire le contraint à modifier son optique.

2. La phase du Katechon:

Carl Schmitt après 1945 n'est plus fasciné par la dynamique industrielle-technique. Il se rend compte qu'elle conduit à une horreur qui est la «dé-localisation totale», le «déracinement planétaire». Le juriste Carl Schmitt se souvient alors des leçons de Savigny et de Bachofen, pour qui il n'y avait pas de droit sans ancrage dans un sol. L'horreur moderne, dans cette perspective généalogique du droit, c'est l'abolition de tous les loci, les lieux, les enracinements, les im-brications (die Ortungen). Ces dé-localisations, ces Ent-Ortungen, sont dues aux accélarations favorisées par les régimes du 20ième siècle, quelle que soit par ailleurs l'idéologie dont ils se réclamaient. Au lendemain de la dernière guerre, Carl Schmitt estime donc qu'il est nécessaire d'opérer un retour aux «ordres élémentaires de nos existences terrestres». Après le pathos de l'accélération, partagé avec les futuristes italiens, Carl Schmitt développe, par réaction, un pathos du tellurique.

Dans un tel contexte, de retour au tellurique, la figure du décideur n'est plus l'accélérateur mais le katechon, le “mainteneur” qui «va contenir les accélérateurs volontaires ou involontaires qui sont en marche vers une fonctionalisation sans répit». Le katechon est le dernier pilier d'une société en perdition; il arrête le chaos, en maintient les vecteurs la tête sous l'eau. Mais cette figure du katechon n'est pourtant pas entièrement nouvelle chez Schmitt: on en perçoit les prémices dans sa valorisation du rôle du Reichspräsident dans la Constitution de Weimar, Reichspräsident qui est le «gardien de la Constitution» (Hüter der Verfassung), ou même celle du Führer Hitler qui, après avoir ordonné la «nuit des longs couteaux» pour éliminer l'aile révolutionnaire et effervescente de son mouvement, apparaît, aux yeux de Schmitt et de bon nombre de conservateurs allemands, comme le «protecteur du droit» contre les forces du chaos révolutionnaire (der Führer schützt das Recht). En effet, selon la logique de Hobbes, que Schmitt a très souvent faite sienne, Röhm et les SA veulent concrétiser par une «seconde révolution» un absolu idéologique, quasi religieux, qui conduira à la guerre civile, horreur absolue. Hitler, dans cette logique, agit en “mainteneur”, en “protecteur du droit”, dans le sens où le droit cesse d'exister dans ce nouvel état de nature qu'est la guerre civile.

Terre, droit et lieu - Tellus, ius et locus

Mais par son retour au tellurique, au lendemain de la défaite du Reich hitlérien, Schmitt retourne au conservatisme implicite qu'il avait tiré de la philosophie de Hobbes; il abandonne l'idée de «mobilisation totale» qu'il avait un moment partagée avec Ernst Jünger. En 1947, il écrit dans son Glossarium, recueil de ses réflexions philosophiques et de ses fragments épars: «La totalité de la mobilisation consiste en ceci: le moteur immobile de la philosophie aristotélicienne est lui aussi entré en mouvement et s'est mobilisé. A ce moment-là, l'ancienne distinction entre la contemplation (immobile) et l'activité (mobile) cesse d'être pertinente; l'observateur aussi se met à bouger [...]. Alors nous devenons tous des observateurs activistes et des activistes observants. [...] C'est alors que devient pertinente la maxime: celui qui n'est pas en route, n'apprend, n'expérimente rien».

Cette frénésie, cette mobilité incessante, que les peintres futuristes avaient si bien su croquer sur leurs toiles exaltant la dynamique et la cinétique, nuit à la Terre et au Droit, dit le Carl Schmitt d'après-guerre, car le Droit est lié à la Terre (Das Recht ist erdhaft und auf die Erde bezogen). Le Droit n'existe que parce qu'il y a la Terre. Il n'y a pas de droit sans espace habitable. La Mer, elle, ne connaît pas cette unité de l'espace et du droit, d'ordre et de lieu (Ordnung und Ortung). Elle échappe à toute tentative de codification. Elle est a-sociale ou, plus exactement, “an-œkuménique”, pour reprendre le langage des géopolitologues, notamment celui de Friedrich Ratzel.

Mer, flux et logbooks

La logique de la Mer, constate Carl Schmitt, qui est une logique anglo-saxonne, transforme tout en flux délocalisés: les flux d'argent, de marchandises ou de désirs (véhiculés par l'audio-visuel). Ces flux, déplore toujours Carl Schmitt, recouvrent les «machines impériales». Il n'y a plus de “Terre”: nous naviguons et nos livres, ceux que nous écrivons, ne sont plus que des “livres de bord” (Logbooks, Logbücher). Le jeune philosophe allemand Friedrich Balke a eu l'heureuse idée de comparer les réflexions de Carl Schmitt à celles de Gilles Deleuze et Félix Guattari, consignées notamment dans leurs deux volumes fondateurs: L'Anti-Oedipe et Mille Plateaux. Balke constate d'évidents parallèles entre les réflexions de l'un et des autres: Deleuze et Guattari, en évoquant ces flux modernes, surtout ceux d'après 1945 et de l'américanisation des mœurs, parlent d'une «effusion d'anti-production dans la production», c'est-à-dire de stabilité coagulante dans les flux multiples voire désordonnés qui agitent le monde. Pour notre Carl Schmitt d'après 1945, l'«anti-production», c'est-à-dire le principe de stabilité et d'ordre, c'est le «concept du politique».

Mais, dans l'effervescence des flux de l'industrialisme ou de la «production» deleuzo-guattarienne, l'Etat a cédé le pas à la société; nous vivons sous une imbrication délétère de l'Etat et de l'économie et nous n'inscrivons plus de “télos” à l'horizon. Il est donc difficile, dans un tel contexte, de manier le «concept du politique», de l'incarner de façon durable dans le réel. Difficulté qui rend impossible un retour à l'Etat pur, au politique pur, du moins tel qu'on le concevait à l'ère étatique, ère qui s'est étendue de Hobbes à l'effondrement du III°Reich, voire à l'échec du gaullisme.

Dé-territorialisations et re-territorialisations

Deleuze et Guattari constatent, eux aussi, que tout retour durable du politique, toute restauration impavide de l'Etat, à la manière du Léviathan de Hobbes ou de l'Etat autarcique fermé de Fichte, est désormais impossible, quand tout est «mer», «flux» ou «production». Et si Schmitt dit que nous naviguons, que nous consignons nos impressions dans des Logbooks, il pourrait s'abandonner au pessimisme du réactionnaire vaincu. Deleuze et Guattari acceptent le principe de la navigation, mais l'interprètent sans pessimisme ni optimisme, comme un éventail de jeux complexes de dé-territorialisations (Ent-Ortungen) et de re-territorialisations (Rück-Ortungen). Ce que le praticien de la politique traduira sans doute par le mot d'ordre suivant: «Il faut re-territorialiser partout où il est possible de re-territorialiser». Mot d'ordre que je serais personnellement tenté de suivre... Mais, en dépit de la tristesse ressentie par Schmitt, l'Etat n'est plus la seule forme de re-territorialisation possible. Il y a mille et une possibilités de micro-re-territorialisations, mille et une possibilités d'injecter de l'anti-production dans le flux ininterrompu et ininterrompable de la «production». Gianfranco Miglio, disciple et ami de Schmitt, éminence grise de la Lega Nord d'Umberto Bossi en Lombardie, parle d'espaces potentiels de territorialisation plus réduits, comme la région (ou la communauté autonome des constitutionalistes espagnols), où une concentration localisée et circonscrite de politisation, peut tenir partiellement en échec des flux trop audacieux, ou guerroyer, à la mode du partisan, contre cette domination tyrannique de la «production». Pour étendre leur espace politique, les régions (ou communautés autonomes) peuvent s'unir en confédérations plus ou moins lâches de régions (ou de communautés autonomes), comme dans les initiatives Alpe-Adria, regroupant plusieurs subdivisions étatiques dans les régions alpines et adriatiques, au-delà des Etats résiduaires qui ne sont plus que des relais pour les «flux» et n'incarnent de ce fait plus le politique, au sens où l'entendait Schmitt.

L'illusion du «prêt-à-territorialiser»

Mais les ersätze de l'Etat, quels qu'ils soient, recèlent un danger, qu'ont clairement perçu Deleuze et Guattari: les sociétés modernes économisées, nous avertissent-ils, offrent à la consommation de leurs citoyens tous les types de territorialités résiduelles ou artificielles, imaginaires ou symboliques, ou elles les restaurent, afin de coder et d'oblitérer à nouveau les personnes détournées provisoirement des “quantités abstraites”. Le système de la production aurait donc trouvé la parade en re-territorialisant sur mesure, et provisoirement, ceux dont la production, toujours provisoirement, n'aurait plus besoin. Il y a donc en permanence le danger d'un «prêt-à-territorialiser» illusoire, dérivatif. Si cette éventualité apparaît nettement chez Deleuze-Guattari, si elle est explicitée avec un vocabulaire inhabituel et parfois surprenant, qui éveille toutefois toujours notre attention, elle était déjà consciente et présente chez Schmitt: celui-ci, en effet, avait perçu cette déviance potentielle, évidente dans un phénomène comme le New Age par exemple. Dans son livre Politische Romantik (1919), il écrivait: «Aucune époque ne peut vivre sans forme, même si elle semble complètement marquée par l'économie. Et si elle ne parvient pas à trouver sa propre forme, elle recourt à mille expédients issus des formes véritables nées en d'autres temps ou chez d'autres peuples, mais pour rejeter immédiatement ces expédients comme inauthentiques». Bref, des re-territorialisations à la carte, à jeter après, comme des kleenex... Par facilité, Schmitt veux, personnellement, la restauration de la “forme catholique”, en bon héritier et disciple du contre-révolutionnaire espagnol Donoso Cortés.

3. La phase du normalisateur:

La fluidité de la société industrielle actuelle, dont se plaignait Schmitt, est devenue une normalité, qui entend conserver ce jeu de dé-normalisation et de re-normalisation en dehors du principe politique et de toute dynamique de territorialisation. Le normalisateur, troisième figure du décideur chez Schmitt, est celui qui doit empêcher la crise qui conduirait à un retour du politique, à une re-territorialisation de trop longue durée ou définitive. Le normalisateur est donc celui qui prévoit et prévient la crise. Vision qui correspond peu ou prou à celle du sociologue Niklas Luhmann qui explique qu'est souverain, aujourd'hui, celui qui est en mesure, non plus de décréter l'état d'exception, mais, au contraire, d'empêcher que ne survienne l'état d'exception! Le normalisateur gèle les processus politiques (d'«anti-production») pour laisser libre cours aux processus économiques (de «production»); il censure les discours qui pourraient conduire à une revalorisation du politique, à la restauration des «machines impériales». Une telle œuvre de rigidification et de censure est le propre de la political correctness, qui structure le «Nouvel Ordre Mondial» (NOM). Nous vivons au sein d'un tel ordre, où s'instaure une quantité d'inversions sémantiques: le NOM est statique, comme l'Etat de Hobbes avait voulu être statique contre le déchaînement des passions dans la guerre civile; mais le retour du politique, espéré par Schmitt, bouleverse des flux divers et multiples, dont la quantité est telle qu'elle ne permet aucune intervention globale ou, pire, absorbe toute intervention et la neutralise. Paradoxalement le partisan de l'Etat, ou de toute autre instance de re-territorialisation, donc d'une forme ou d'une autre de stabilisation, est aujourd'hui un “ébranleur” de flux, un déstabilisateur malgré lui, un déstabilisateur insconscient, surveillé et neutralisé par le normalisateur. Un cercle vicieux à briser? Sommes-nous là pour ça?

Robert Steuckers.

00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, politologie, philosophie, carl schmitt, révolution conservatrice, catholicisme, décisionnisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 septembre 2008

V. Jirinovski: les responsabilités de Saakachvili

Vladimir Jirinovski, Vice-Président de la Douma d’Etat, Russie:

Les responsabilités de Saakachvili

Voici les conclusions de Vladimir Jirinovski, Vice-Président de la Douma, à la suite de la guerre russo-géorgienne d’août 2008:

Des informations partiales et diffamatoires

Les émetteurs de télévision en Occident ont produit des informations unilatérales et partiales sur les derniers événements qui se sont déroulés en Ossétie du Sud. Cela relève de la diffamation quand les mass-media accusent, dans leurs grands titres, la Russie d’agression, comme si elle avait attaqué de paisibles Géorgiens dans leur sommeil. En revanche, le président géorgien Saakachvili a été décrit comme un grand homme. Son discours à la télévision, censé s’adresser au peuple géorgien, il l’a tenu en anglais de façon à ce que l’on sache bien à qui il s’adressait en réalité. La communauté internationale devrait pourtant savoir la vérité à propos de son régime fasciste et aussi connaître les intentions qu’il avait de soumettre les peuples d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, intentions qui nous ont été révélées par des documents découverts sur des prisonniers de guerre géorgiens.

Déjà en mars 2008, plusieurs membres du Parti Libéral-Démocrate russe, ainsi que moi-même, avions averti l’opinion publique, lors d’un débat à la Douma sur la situation dans les deux petites républiques caucasiennes, que des actions militaires géorgiennes étaient de l’ordre du possible. Lors de ce débat, j’ai rappelé que le Président Saakachvili, pendant toute la durée de son mandat, n’a jamais fait mystère de son objectif, celui de préparer une guerre. Déjà auparavant, aucune des mesures qu’il avait prises quant aux deux petites républiques n’avait été constructive. Il ne s’intéressait aucunement à leur histoire et ne connaît probablement pas l’histoire de la Géorgie elle-même.

En 1774, l’Ossétie s’est volontairement jointe à l’Empire russe. A cette époque, il n’y avait pas de frontière entre une Ossétie du Nord et une Ossétie du Sud. Après la révolution russe de 1917, la “République Démocratique de Géorgie”, comme elle s’appelait à l’époque, revendiqua le territoire de l’Ossétie du Sud. La population d’Ossétie méridionale fut alors la victime de confrontations violentes. Des milliers d’Ossètes du Sud furent assassinés par l’armée géorgienne ou expulsés vers l’Ossétie du Nord, tandis que quasiment tous les villages de la région furent détruits.

L’annexion à la Géorgie sans assentiment populaire

En 1921 se constitue un régime de type soviétique en Ossétie du Sud, dont les dirigeants, contre la volonté de la population, décident l’annexion à la RSS de Géorgie. A la suite de cette annexion, les Ossètes du Sud subirent des traitements qui défient les règles de la dignité humaine: les Ossètes étaient considérés comme des personnes de “rang inférieur”; on les força à traduire leurs patronymes en géorgien ou à prendre des noms géorgiens. Les autorités ont remplacé l’alphabet ossète par l’alphabet “Mchedrouli” de la langue géorgienne. Le niveau de vie en Ossétie du Sud était nettement inférieur à celui du reste de la RSS de Géorgie. La population diminua alors qu’elle augmentait dans tout le reste de l’Union Soviétique.

A la fin des années 80 du 20ème siècle, des nationalistes extrémistes géorgiens lancèrent une campagne politique pour supprimer le statut d’autonomie de l’Ossétie du Sud. Pas à pas, toutes les lois garantissant l’autonomie ossète furent remplacées ou abrogées. En 1990, le Presidium du Soviet Suprême de la RSS de Géorgie abrogea toutes les lois qui avaient été votées ou décidées depuis 1921, dont celles qui sanctionnaient la reconnaissance d’un lien territorial entre l’Ossétie et la Russie. Par cette abrogation générale des lois, l’Ossétie du Sud est devenue une zone hors droit à l’intérieur du territoire géorgien. Les discriminations et les menaces, que subirent les Ossètes, débouchèrent, entre 1989 et 1992 sur une agression armée dont l’objectif était d’éradiquer l’Ossétie du Sud. Plus de trois mille personnes furent victimes des actions violentes perpétrées par les Géorgiens, jusqu’en juillet 1992, lorsque les troupes russes, chargées d’une mission de pacification, entrèrent dans le pays. Plus de cent villages avaient été brûlés de fond en comble; près de quatre mille personnes avaient fui vers la Russie; environ trois cents d’entre elles sont toujours portées disparues.

L’objectif de la Russie? La paix!

Après avoir fait face à cette situation, le Presidium de la République d’Ossétie du Sud proclame l’indépendance du pays, en se réclamant du résultat d’une consultation populaire, tenue le 19 janvier 1992. Le 12 novembre 2006, les autorités d’Ossétie du Sud organisent à nouveau un référendum populaire dans l’ensemble du pays: quelque 99,88% de la population votent en faveur de la ligne indépendantiste, visant à détacher l’Ossétie du Sud de la République de Géorgie. La constitution russe prévoit également la possibilité d’un rattachement territorial à la Russie, selon le modèle que cherche à faire prévaloir l’Ossétie aujourd’hui. C’est en vertu de ces clauses constitutionnelles-là que la Douma, à l’unanimité, a accepté, après que se soit tenu le Conseil de la Fédération en août, de reconnaître l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.

La Russie s’est toujours efforcée de résoudre ce conflit de manière pacifique parce qu’elle a toujours reconnu la complexité des problèmes régionaux; elle n’a jamais cessé de vouloir les résoudre selon les principes du droit des gens. Au cours de ces six derniers mois, la situation s’est considérablement aggravée, essentiellement pour deux raisons: d’abord, il y a eu la déclaration d’indépendance du Kosovo; ensuite, il y a eu les efforts entrepris par la Géorgie pour adhérer à l’OTAN, efforts pour lesquels elle a reçu un appui massif de la part des Etats-Unis. Cette nouvelle donne a contraint les Ossètes et les Abkhazes à un choix: ou bien, ils réclamaient à la Géorgie que celle-ci leur accorde leur indépendance; ou bien, ils décidaient de réclamer la fusion avec la Russie.

Les autorités géorgiennes avaient toutefois la ferme intention d’envenimer encore davantage les rapports, déjà tendus, qu’elles entretenaient avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Le 4 mars 2007, la Géorgie déclare unilatéralement qu’elle ne reconnaîtra plus la Commission de contrôle mixte, mise en place pour canaliser le conflit le 24 juin 1992 par Boris Eltsine et Edouard Chevarnadzé. Pour les Géorgiens, il fallait remplacer cette Commission par un plan nouveau, baptisé “2+2+2”; y siègeraient les représentants du gouvernement sud-ossète contrôlé par la Géorgie, le gouvernement de la République indépendante (de facto) d’Ossétie du Sud, la Géorgie, la Russie, l’OSCE et l’UE. Cette initiative n’émane évidemment pas des Ossètes du Sud, ce qui a conduit à son échec.

Dans les cinq mois qui ont suivi cet échec, la situation, déjà fort tendue, a considérablement empiré le long de la frontières entre la Géorgie et l’Ossétie du Sud, surtout à cause de la présence de troupes géorgiennes, de plus en plus nombreuses. Les deux camps se sont livrés à des provocations, ce qui a fort freiné les efforts de pacification. On a cependant ignoré délibérément les nombreuses demandes de la Russie à la Géorgie, pour faire en sorte que les deux partis renoncent expressément à toute violence militaire.

Pendant des mois, le Président Saakachvili a refusé de tenir compte de nos propositions. Il n’y a pas si longtemps, avant même que ne commencent les opérations militaires, il déclarait que c’était un non-sens de réclamer sa signature au bas d’un tel document parce que la Géorgie n’exerçait aucune forme de violence contre ses propres citoyens. Cette assertion ne semble plus valable aujourd’hui.

7 et 8 août 2008: l’armée géorgienne attaque

Dans la nuit du 7 au 8 août 2008, les troupes géorgiennes sont passées à l’attaque. L’opération a commencé en dépit de l’armistice qu’avait promis le Président Saakachvili quelques heures à peine avant cette attaque généralisée, planifiée avec acribie. Le fait d’avoir renié sa promesse en dit déjà long. Les actions que Saakachvili a déclenchées le mettent en porte-à-faux avec une demande formulée par les Nations Unies, de ne pas faire parler les armes pendant les Jeux Olympiques de Pékin.

Les villages d’Ossétie du Sud ont été attaqués et bombardés avec les grands moyens; la capitale Tskhinvali a été détruite pour une bonne part. Quelque 1500 civils innocents d’Ossétie du Sud, surtout des femmes, des vieillards et des enfants, ont péri, victimes de cette attaque. Les snipers géorgiens empêchaient les équipes de secouristes d’aider les blessés et de sauver un maximum de vies humaines. Les habitants de Tskhinvali ont dû se terrer dans les caves des immeubles détruits, sous le bombardement incessant des pièces d’artillerie géorgiennes. Le Président Saakachvili a donc dépassé toutes les bornes par ses agissements. C’est par sa faute que nous sommes face, maintenant, au risque d’une catastrophe humanitaire. Des dizaines de milliers de réfugiés sont sur les routes et nous ne voyons pas la fin de cet exode massif. A Tskhinvali, les positions et le QG des soldats russes de la paix ont également subi des attaques, au cours desquelles une centaine de soldats russes ont été tués et plus de 150 autres blessés.

L’obligation constitutionnelle de porter secours à des citoyens russes

Comme 90% des Ossètes du Sud possèdent la citoyenneté russe et comme la Constitution de la Fédération de Russie prévoit de protéger les citoyens russes, la Russie a décidé d’intervenir en vue de ramener la paix. Jusqu’à ce moment-là, des troupes russes étaient stationnées à Tskhinvali mais elles étaient très réduites en nombre et y étaient présentes dans un cadre admis par le droit des gens et en vertu d’un accord accepté par toutes les parties en vue de restaurer la paix. L’objectif principal des mouvements de troupes russes, qui ont eu lieu récemment, est de protéger les soldats de la paix qui étaient déjà stationnés dans le pays et la capitale sud-ossète contre toutes attaques géorgiennes.

Ce n’est donc pas la Russie, mais le Président Saakachvili, qui est responsable de l’escalade du conflit. C’est pourquoi nous ne pourrons parler d’une limitation de la mission russe que si les troupes géorgiennes se retirent au-delà de la ligne de démarcation qui avait été convenue lors de l’accord de 1992. La Géorgie doit tout simplement revenir aux clauses de l’accord international, existant entre les parties belligérantes, et reprendre un dialogue normal avec les autorités de l’Ossétie du Sud.

Vladimir JIRINOVSKI.

(article paru dans “DNZ”, Munich, n°36/2008; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:21 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, europe, caucase, russie, mer noire, ossétie, abkhazie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

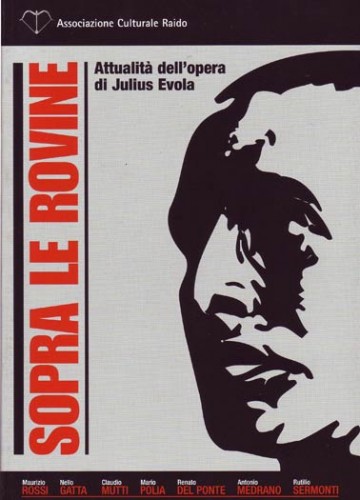

Evola, ultime tabou?

Evola, ultime tabou?

par Gianfranco De Turris

Evola est l'ultime proscrit pour la culture officielle. Mais, à l'occasion du vingtième anniversaire de sa mort, des récits inattendus ressurgissent à propos de sa personne. On avait en effet oublié qu'il avait été patronné par Benedetto Croce, qu'il avait été un collaborateur de Giovanni Gentile dans l'Enciclopedia Italiana, qu'il avait entretenu des rapports avec Ugo Spirito et avec Laterza. En somme, ce «marginal» par excellence n'a pas été aussi isolé qu'on ne l'avait cru...

On se souviendra assurément davantage de l'année 1994 que de l'année 1984, celle qu'Orwell a immortalisée en écrivant son célèbre livre apocalyptique prédisant un monde ultra-totalitaire, où nous aurions été tous broyés irrémédiablement. On ne s'en souviendra pas seulement pour l'événement politique du 27 mars en Italie, mais surtout pour les conséquences que ce “renversement” pourrait (j'insiste sur le conditionnel!) avoir dans l'orbite culturel. Quoi que l'on pense de la victoire de Berlusconi et de ses alliés, elle a déjà eu un premier résultat: l'organisation d'un colloque consacré à la personnalité de Giovanni Gentile; il s'est tenu à Rome les 20 et 21 mai 1994 à l'initiative du conseil municipal de gauche (ce qui fait honneur à la gauche italienne, de même que le colloque ultérieur qu'il a consacré à Nietzsche). On s'est souvenu de celui que l'on a toujours défini comme le “philosophe du fascisme”, cinquante ans après sa mort, alors qu'il a été assassiné par un commando de partisans communistes à Florence le 15 avril 1944. Après avoir emprunté un parcours intellectuel long et sinueux, plusieurs philosophes post-marxistes, comme Colletti, Marramao et Cacciari, l'ont revendiqué comme une figure authentique de la gauche, du moins pour une bonne part de son œuvre.

Gentile recouvre donc toute sa dignité pour la culture «officielle» en Italie; certes, il s'agit surtout du philosophe Gentile et non de l'homme et du militant politique. Il n'empêche, sa réhabilitation en tant que philosophe marque un pas en avant dans la libération des esprits. L'ultime tabou pour les intellectuels italiens reste donc Julius Evola, comme l'a bien dit Pierluigi Battista il y a quelques mois dans les colonnes de Tuttolibri. Or, cette année-ci, nous commémorons aussi le vingtième anniversaire de la mort d'Evola (11 juin 1974). Pour Gentile, la culture officielle italienne a fini par accepter, après un demi-siècle et à quelques années de l'an 2000, les positions et l'importance du philosophe actualiste et fasciste. Pour Evola, au contraire, le silence est toujours de mise, même si, imperceptiblement, on sent que quelque chose est en train de changer.

Evola, dans la culture officielle, est passé d'une extrême à l'autre: d'une part, il est le démon, le diable, un personnage quasi luciférien, un ultra-raciste à qui on n'accordera jamais le salut; d'autre part, il est le guignol de la culture, le dilettante approximatif, un non scientifique superficiel, un clown de l'ésotérisme, le «Mage Othelma». En nous intéressant à lui, nous risquons donc de basculer dans le risible, sauf si une voix plus autorisée commence à parler de lui.

Il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir sur Evola, que ce soit comme penseur à intérêts multiples, comme organisateur de colloques et promoteurs d'initiatives intellectuelles pendant l'entre-deux-guerres, comme homme de culture aux contacts innombrables, qui recevait de nombreuses suggestions de ses contemporains et en donnait à son tour.

Pendant les vingt années qui ont suivi sa mort, peu de choses ont été faites sur son œuvre et sa personne en Italie et c'est là le travail du petit nombre de ceux qui se sont toujours référé à Evola. Nous n'avons trouvé ni le temps ni les personnes. C'est l'amère vérité mais c'est ainsi. Il suffit de penser à la recherche d'archives: pour reconstituer faits et idées, pour combler les “vides” dans la vie et dans l'évolution de la pensée évolienne, il nous faut des documents et ceux-ci ne sont pas encore tous archivés. Ces documents existent: il suffit d'aller les chercher là où l'on pense qu'ils se trouvent...

Par exemple, nous ne disposons pas de documents complets sur les rapports entre Evola et le monde philosophique italien des années 20 et 30: Croce, Gentile, Spirito, Tilgher... Nous ne savons finalement que ce qu'Evola raconte sur lui-même dans son “autobiographie spirituelle”, Le chemin du Cinabre. Enfin, nous savons ce que nous pouvons déduire de ses prises de position sur les divers systèmes philosophiques et sur ce que nous devinons intuitivement. En général, nous ne connaissons que les avis et opinions sur Evola des historiens et universitaires qui ont tout spécialement étudié cette période de la culture italienne: et ils disent qu'Evola était un isolé, un marginal, que ses idées n'étaient pas prises en considération, qu'il était un personnage original sinon folklorique. Mais ces opinions correspondent-elles vraiment à la réalité?

Nous croyons pouvoir affirmer aujourd'hui que les choses n'étaient pas aussi simples, qu'Evola était plus pertinent en son époque qu'on ne le croit. Et nous l'affirmons sur base d'une série d'indices, occultés jusqu'à présent. L'hebdomadaire romain L'Italia Settimanale consigne ces indices dans un encart spécial pour la première fois, en espérant susciter débats et recherches.

Evola a entretenu des rapports bien plus complexes avec Croce et Gentile qu'on ne l'a cru pendant plusieurs décennies. Pouvait-on imaginer un Evola “sponsorisé” par Croce? Un Evola collaborateur de l'Enciclopedia Italiana, patronnée par le régime mussolinien et dirigée par Gentile? Un Evola proche d'Adriano Tilgher? Un Evola en contact direct avec Ugo Spirito? Nous pouvons désormais deviner que ces relations étaient plus suivies qu'on ne l'imaginait, mais nous n'avons pas les preuves formelles ni les documents qui les attestent définitivement. L'«isolé» n'était finalement pas un isolé, le personnage marginalisé n'était pas aussi marginalisé qu'on a bien voulu le dire, l'intellectuel qui n'a pas réussi grand'chose ou a tout raté sous le fascisme, a eu, finalement, plus d'impact qu'on ne l'a cru. Je pense qu'il faut chercher et reconnaître notre faute, celle de ne pas y avoir songé plus tôt et d'avoir donné une image tronquée d'Evola: avec une vision complète de l'action et de l'œuvre évoliennes, nous aurions pu réfuter bien des lieux communs. Ce ne sera possible que si les Archives Croce de Naples et la Fondation Gentile de Rome acceptent de nous laisser consulter les documents qu'elles détiennent et qui concernent les relations de Croce et Gentile avec Evola.

Mieux vaut tard que jamais. L'avenir nous dira, après nos travaux, si Evola sera toujours, pour la culture progressiste, un tabou, sera le diable, le clown...

Gianfranco De TURRIS.

(ex: L'Italia Settimanale, n°23/1994).

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : juliues evola, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 23 septembre 2008

L'oeuvre de Douguine au sein de la droite radicale française

L'oeuvre de Douguine au sein de la droite radicale française

Travail Universitaire à lire avec quelques circonspection, mais digne d'intérêt

cf. : http://www.diploweb.com/L-oeuvre-de-Douguine-au-sein-de-l...

13:34 Publié dans Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, eurasie, russie, france, nouvelle droite, nationalisme révolutionnaire, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paroles d'Edouard Kokoïty

Parole d’Edouard Kokoïty, Président d’Ossétie du Sud:

“Vous, les Européens, vous parlez tous de la petite Géorgie mais mon pays est encore plus petit et vous l’oubliez. C’est ça, défendre les droits de l’homme?”

Cité dans “Paris-Match”, 4-10 sept. 2008.

A signaler également, dans cette édition de “Paris-Match”, les propos d’Hubert Védrine sur les relations euro-russes et euro-américaines: la position de Bush n’est pas tenable et Saakachvili est un “excité”. La diplomatie de la “Vieille Europe” se rébiffe.

00:15 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, géostratégie, caucase, géorgie, ossétie, abkhazie, droits de l'homme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Quand B. Croce sponsorisait Evola...

Quand Benedetto Croce “sponsorisait” Evola...

Alessandro BARBERA

Le philosophe libéral et antifasciste a joué un rôle étrange, celui de “protecteur” d'Evola. Alessandro Barbera nous raconte l'histoire inédite d'une relation que personne ne soupçonnait...

Julius Evola et Benedetto Croce. En apparence, ce sont là deux penseurs très éloignés l'un de l'autre. Pourtant, à une certaine période de leur existence, ils ont été en contact. Et ce ne fut pas un épisode éphémère mais un lien de longue durée, s'étendant sur presque une décennie, de 1925 à 1933. Pour être plus précis, disons que Croce, dans cette relation, a joué le rôle du “protecteur” et Evola, celui du “protégé”. Cette relation commence quand Evola entre dans le prestigieux aréopage des auteurs de la maison d'édition Laterza de Bari.

Dans les années 30, Evola a publié plusieurs ouvrages chez Laterza, qui ont été réédités au cours de notre après-guerre. Or, aujourd'hui, on ne connaît toujours pas les détails de ces liens au sein de la maison d'édition. En fait, deux chercheurs, Daniela Coli et Marco Rossi, nous avaient déjà fourni dans le passé des renseignements sur la relation triangulaire entre Evola, Croce et la Maison d'édition Laterza. Daniela Coli avait abordé la question dans un ouvrage publié il y a une dizaine d'années chez Il Mulino (Croce, Laterza e la cultura europea, 1983). Marco Rossi, pour sa part, avait soulevé la question dans une série d'articles consacrés à l'itinéraire culturel de Julius Evola dans les années 30, et parus dans la revue de Renzo De Felice, Storia contemporanea (n°6, décembre 1991). Dans son autobiographie, Le chemin du Cinabre (éd. it., Scheiwiller, 1963; éd. franç., Arke/Arktos, Milan/Carmagnole, 1982), Evola évoque les rapports qu'il a entretenus avec Croce mais nous en dit très peu de choses, finalement, beaucoup moins en tout cas que ce que l'on devine aujourd'hui. Evola écrit que Croce, dans une lettre, lui fait l'honneur de juger l'un de ses livres: «bien cadré et sous-tendu par un raisonnement tout d'exactitude». Et Evola ajoute qu'il connaît bien Croce, personnellement. L'enquête nous mène droit aux archives de la maison d'éditions de Bari, déposées actuellement auprès des archives d'Etat de cette ville, qui consentiront peut-être aujourd'hui à nous fournir des indices beaucoup plus détaillés quant aux rapports ayant uni les deux hommes.

La première lettre d'Evola que l'on retrouve dans les archives de la maison Laterza n'est pas datée mais doit remonter à la fin de juin 1925. Dans cette missive, le penseur traditionaliste répond à une réponse négative précédente, et plaide pour l'édition de sa Teoria dell'individuo assoluto. Il écrit: «Ce n'est assurément pas une situation sympathique dans laquelle je me retrouve, moi, l'auteur, obligé d'insister et de réclamer votre attention sur le caractère sérieux et l'intérêt de cet ouvrage: je crois que la recommandation de Monsieur Croce est une garantie suffisante pour le prouver».

L'intérêt du philosophe libéral se confirme également dans une lettre adressée par la maison Laterza à Giovanni Preziosi, envoyée le 4 juin de la même année. L'éditeur y écrit: «J'ai sur mon bureau depuis plus de vingt jours les notes que m'a communiquées Monsieur Croce sur le livre de Julius Evola, Teoria dell'individuo assoluto, et il m'en recommande la publication». En effet, Croce s'est rendu à Bari vers le 15 mai et c'est à cette occasion qu'il a transmis ses notes à Giovanni Laterza. Mais le livre sera publié chez Bocca en 1927. C'est là la première intervention, dans une longue série, du philosophe en faveur d'Evola.

Quelques années plus tard, Evola revient frapper à la porte de l'éditeur de Bari, pour promouvoir un autre de ses ouvrages. Dans une lettre envoyée le 23 juillet 1928, le traditionaliste propose à Laterza l'édition d'un travail sur l'hermétisme alchimique. A cette occasion, il rappelle à Laterza l'intercession de Croce pour son ouvrage de nature philosophique. Cette fois encore, Laterza répond par la négative. Deux années passent avant qu'Evola ne repropose le livre, ayant cette fois obtenu, pour la deuxième fois, l'appui de Croce. Le 13 mai 1930, Evola écrit: «Monsieur le Sénateur Benedetto Croce me communique que vous n'envisagez pas, par principe, la possibilité de publier un de mes ouvrages sur le tradition hermétique dans votre collection d'œuvres ésotériques». Mais cette fois, Laterza accepte la requête d'Evola sans opposer d'obstacle. Dans la correspondance de l'époque entre Croce et Laterza, que l'on retrouve dans les archives, il n'y a pas de références à ce livre d'Evola. C'est pourquoi il est permis de supposer qu'ils en ont parlé de vive voix dans la maison de Croce à Naples, où Giovanni Laterza s'était effectivement rendu quelques jours auparavant. En conclusion, cinq ans après sa première intervention, Croce réussit finalement à faire entrer Evola dans le catalogue de Laterza.

La troisième manifestation d'intérêt de la part de Croce a probablement germé à Naples et concerne la réédition du livre de Cesare della Riviera, Il mondo magico degli Heroi. Dans les pourparlers relatifs à cette réédition, on trouve une première lettre du 20 janvier 1932, où Laterza se plaint auprès d'Evola de ne pas avoir réussi à trouver des notes sur ce livre. Un jour plus tard, Evola répond et demande qu'on lui procure une copie de la seconde édition originale, afin qu'il y jette un coup d'oeil. Entretemps, le 23 janvier, Croce écrit à Laterza: «J'ai vu dans les rayons de la Bibliothèque Nationale ce livre sur la magie de Riviera, c'est un bel exemplaire de ce que je crois être la première édition de Mantova, 1603. Il faudrait le rééditer, avec la dédicace et la préface». Le livre finira par être édité avec une préface d'Evola et sa transcription modernisée. La lecture de la correspondance nous permet d'émettre l'hypothèse suivante: Croce a suggéré à Laterza de confier ce travail à Evola. Celui-ci, dans une lettre à Laterza, datée du 11 février, donne son avis et juge que «la chose a été plus ennuyeuse qu'il ne l'avait pensé».

La quatrième tentative, qui ne fut pas menée à bon port, concerne une traduction d'écrits choisis de Bachofen. Dans une lettre du 7 avril 1933 à Laterza, Evola écrit: «Avec le Sénateur Croce, nous avions un jour évoqué l'intérêt que pourrait revêtir une traduction de passages choisis de Bachofen, un philosophe du mythe en grande vogue aujourd'hui en Allemagne. Si la chose vous intéresse (il pourrait éventuellement s'agir de la collection de “Culture moderne”), je pourrai vous dire de quoi il s'agit, en tenant compte aussi de l'avis du Sénateur Croce». En effet, Croce s'était préoccupé des thèses de Bachofen, comme le prouve l'un de ses articles de 1928. Le 12 avril, Laterza consulte le philosophe: «Evola m'écrit que vous lui avez parlé d'un volume qui compilerait des passages choisis de Bachofen. Est-ce un projet que nous devons prendre en considération?». Dans la réponse de Croce, datée du lendemain, il n'y a aucune référence à ce projet mais nous devons tenir compte d'un fait: la lettre n'a pas été conservée dans sa version originale.

Evola, en tout cas, n'a pas renoncé à l'idée de réaliser cette anthologie d'écrits de Bachofen. Dans une lettre du 2 mai, il annonce qu'il se propose «d'écrire au Sénateur Croce, afin de lui rappeller ce dont il a été fait allusion» dans une conversation entre eux. Dans une seconde lettre, datée du 23, Evola demande à Laterza s'il a demandé à son tour l'avis de Croce, tout en confirmant avoir écrit au philosophe. Deux jours plus tard, Laterza déclare ne pas «avoir demandé son avis à Croce», à propos de la traduction, parce que, ajoute-t-il, «il craint qu'il ne l'approuve». Il s'agit évidemment d'un mensonge. En effet, Laterza a demandé l'avis de Croce, mais nous ne savons toujours pas quel a été cet avis ni ce qui a été décidé. L'anthologie des écrits choisis de Bachofen paraîtra finalement de nombreuses années plus tard, en 1949, chez Bocca. A partir de 1933, les liens entre Evola et Croce semblent prendre fin, du moins d'après ce que nous permettent de conclure les archives de la maison Laterza.

Pour retrouver la trace d'un nouveau rapprochement, il faut nous reporter à notre après-guerre, quand Croce et Evola faillirent se rencontrer une nouvelle fois dans le monde de l'édition, mais sans que le penseur traditionaliste ne s'en rende compte. En 1948, le 10 décembre, Evola propose à Franco Laterza, qui vient de succéder à son père, de publier une traduction du livre de Robert Reininger, Nietzsche e il senso de la vita. Après avoir reçu le texte, le 17 février, Laterza écrit à Alda Croce, la fille du philosophe: «Je te joins à la présente un manuscrit sur Nietzsche, traduit par Evola. Cela semble être un bon travail; peux-tu voir si nous pouvons l'accepter dans le cadre de la “Bibliothèque de Culture moderne”». Le 27 du même mois, le philosophe répond. Croce estime que l'opération est possible, mais il émet toutefois quelques réserves. Il reporte sa décision au retour d'Alda, qui était pour quelques jours à Palerme. La décision finale a été prise à Naples, vers le 23 mars 1949, en la présence de Franco Laterza. L'avis de Croce est négatif, vraisemblablement sous l'influence d'Alda, sa fille. Le 1er avril, Laterza confirme à Evola que «le livre fut très apprécié (sans préciser par qui, ndlr) en raison de sa valeur», mais que, pour des raisons d'«opportunité», on avait décidé de ne pas le publier. La traduction sortira plus tard, en 1971, chez Volpe.

Ce refus de publication a intrigué Evola, qui ignorait les véritables tenants et aboutissants. Un an plus tard, dans quelques lettres, en remettant la question sur le tapis, Evola soulevait l'hypothèse d'une «épuration». Cette insinuation a irrité Laterza. A la suite de cette polémique, les rapports entre l'écrivain et la maison d'édition se sont rafraîchis. En fin de compte, nous pouvons conclure qu'Evola est entré chez Laterza grâce à l'intérêt que lui portait Croce. Il en est sorti à cause d'un avis négatif émis par la fille de Croce, Alda, sur l'une de ses propositions.

Alessandro BARBERA.

(trad. franç. : Robert Steuckers)

00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tradition, traditionalisme, julius evola, philosophie, italie, lettres italiennes, littérature italienne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 22 septembre 2008

De Mai 68 à "Capitalisme et barbarie"

|  |  |  |

| Écrit par Jean-Baptiste Santamaria | |