Les thèmes de la littérature belge depuis Charles De Coster et son “Tijl Uilenspiegel” méritent d’être redécouverts, tant ils véhiculent un message identitaire fort. Voici un premier échantillon d’une recherche qui s’amorce dans nos cercles. Il y en aura d’autres.

par Benoît Ducarme

Après son indépendance en 1830, la Belgique s’est d’abord cherché une identité politique, voire une identité tout court, dans l’illusion d’un libéralisme constitutionnel présenté comme une panacée universelle, ensuite dans celle d’un industrialisme triomphant, idéologie progressiste des possédants, puis d’une littérature enracinée sans être niaise, ce qui demeure, in fine, la plus belle réussite des quatre-vingt premières années de cet Etat ouest-européen. Le libéralisme constitutionnel, parce qu’il est un libéralisme, a corrodé les âmes comme toutes les autres formes de libéralisme, dans la mesure où il a basculé rapidement dans un partage entre les factions politiciennes, toutes aussi cupides, intrigantes et myopes les unes que les autres. Arthur Moeller van den Bruck, le traducteur allemand de Dostoïevski, ne disait-il pas, que les peuples périssent du libéralisme ? L’industrialisme a généré des familles de grippe-sous bornés et incultes, dont les rejetons pourris continuent leur œuvre de déliquescence. Et le tissu industriel, lui, est parti à vau-l’eau en Wallonie, restructurations, « consolidations » à la Di Rupo et délocalisations aidant. En Flandre le tissu industriel est trop faible, trop axé sur les services, pour constituer une alternative. Seule la proximité des grands ports donne à la Flandre une bouffée d’air et un sursis. L’avenir ne s’annonce pourtant pas rose.

La révolution littéraire du 19ième siècle, avec Charles De Coster, Camille Lemonnier, Georges Eekhoud, Emile Verhaeren et Maurice Maeterlinck, est donc la seule chose qui subsiste, avec panache et avec honneur, de la Belgique triomphante de la fin du 19ième. Charles De Coster, avec son « Uylenspiegel », a créé le mythe d’une Flandre (et par extension d’une Belgique à dominante flamande), rebelle et espiègle, en lutte contre tous les pouvoirs abstraits, compassés, autoritaires. Lemonnier, dans la veine rabelaisienne, a réclamé le triomphe d’une « race au sang rouge campée sur des jarrets d’acier », avec des femmes généreuses sur le plan sexuel et aux formes marmoréennes, face aux « hystériques à face pâle et morose » du parisianisme et face à une bourgeoisie qui n’a qu’un destin : sombrer dans la fange la plus abjecte. Georges Eekhoud voulait, à son tour, l’avènement d’une humanité aux torses et aux mollets bien dessinés, prélude à celle que voulait Montherlant, avec la même connotation homosexuelle (ce militant pour l’émancipation homosexuelle était un nationaliste social, qui frayera avec l’activisme flamand en 1914-18, par amour pour l’Allemagne !). Eekhoud n’en demeurait pas moins un penseur national révolutionnaire qui appelait à une juste haine contre l’argent et contre ceux qui le servaient et à un amour chaleureux pour les hommes du peuple, sains et généreux. Emile Verhaeren, dont l’amour fut constant pour sa chère épouse, chantait les vertus du peuple, disait son effroi face à l’amplification constante des « villes tentaculaires » qui « hallucinaient les pauvres campagnes » et souhaitait l’avènement d’un socialisme esthète, appelé à triompher, avec Edmond Picard, des forces de l’argent. Car, Picard, avocat et chef de file du POB socialiste, était le précurseur d’un certain antisémitisme (il est d’ailleurs l’auteur d’une « Synthèse de l’antisémitisme »). Verhaeren lui-même devrait répondre aujourd’hui de son poème « Croisade », devant un tribunal constitué selon la « Loi Moureaux » ou une « dix-septième chambre » de Paris, celle qui a eu l’effroyable ignominie de condamner Brigitte Bardot et Guillaume Faye. Les temps ont changé, on ne le voit que trop bien. Les libertés se sont évanouies. Le souffle d’un Verhaeren est devenu impossible. Quant à Maurice Maeterlinck, Prix Nobel de littérature en 1911, il a réhabilité le germanisme, le médiévisme et la mystique médiévale de Ruysbroek l’Admirable et nous a laissé, outre son théâtre, une collection formidable de textes sur la mort, les grands mystères de la Vie, le destin, autant de textes aux interrogations serrées que l’on retrouve chez un Ernst Jünger ou même chez un Julius Evola.

Après cette première phalange, ajoutons Maurice des Ombiaux, avec son « Maugré », qui ne serait pas considéré aujourd’hui comme « politiquement correct » et qui jette les bases d’un « mythe franc » ; et aussi avec son beau libre sur le « bâtard » valeureux, féal et modeste, de Charles-Quint, Don Juan d’Autriche, vainqueur des Turcs à Lépante en 1571 ; sans oublier, non plus, son bel ouvrage sur les « gardes wallonnes » des rois d’Espagne et leur épopée ; ajoutons enfin Michel de Ghelderode, persécuté à partir de 1944 pour son option « hispano-flamande », mais sauvé d’une opprobre définitive par le succès qu’il se taille à Paris à partir de 1947, ce qui lui a permis de rire haut et clair, sardonique, face aux sales trognes de ses persécuteurs analphabètes, de les écraser sous ses sarcasmes et de les conspuer sans pitié.

La Belgique dès les années 30 du 19ième se pose comme un royaume germanique, parmi les autres royaumes germaniques de la Mitteleuropa. Cette auto-perception s’effondre en 1914, où le pays est entraîné dans l’alliance française, alors qu’il s’était toujours affirmé comme une vigoureuse « anti-France », en lisière de l’hexagone, dont la mission était de détruire le jacobinisme et tous ses sinistres avatars (les manifestes politico-littéraires du 19ième sont clairs et éloquents à ce propos ; on y dit explicitement qu’il faut éradiquer « la lèpre républicaine », plaidoyer prémonitoire quand on sait à quelle effroyable et stupide mise au pas, à quelles exportations idéologiques vénéneuses, sert le discours « républicain » dans la France d’aujourd’hui). Après 1918, alors que la Flandre intellectuelle a plutôt choisi le camp allemand, ou plutôt celui de la germanité culturelle, et ne cessera plus de défendre ses « activistes » tant décriés, que devient la pensée politique belge francophone ou wallonne ? Doit-elle passer sous les fourches caudines du parisianisme, courber l’échine, gommer son identité, sa personnalité, jeter par-dessus la haie son « provincialisme » ? Certains trahiront et franchiront ce pas. Mais ce ne fut pas la majorité, loin s’en faut.

L’ersatz au premier « nationalisme belge germanisant », celui que le Prof. Jean-Marie Klinkenberg a nommé le « mythe nordique », sera le mythe « bourguignon », tandis que la Flandre se radicalise et scande, avec ses étudiants en faluches et armés de solides cannes, « Los van Frankrijk », comme les Bismarckiens allemands avaient scandé « Los von Rom ». Le VVV (« Vlaamse VolksVerweer ») entendait ainsi dénoncer les pactes militaires franco-belges, avec une verve étudiante impavide, avec l’enthousiasme d’une jeunesse qui ne reniait pas ses racines paysannes, campinoises ou scaldiennes, et voulaient venger les « fusillés de Malines » (titre d’un récit d’Eekhoud, écrit à la gloire d’une bande de paysans brabançons qui avaient fait le coup de feu contre les gendarmes républicains et avaient été massacrés contre les murailles de la cathédrale archiépiscopale de Malines).

Le mythe bourguignon a reçu l’aval de hauts lieux politiques, c’est indubitable, on le devine en butant sur quantité de dissimulations, de non-dits, de silences embarrassés. L’histoire des soutiens apportés à cette nouvelle cause n’a pas encore été faite. Le choix bourguignon, dès les dernières années du règne d’Albert I, n’est pas innocent. Il perpétue la volonté de mettre la France félonne au pas, de lui faire perdre toute prépondérance en Europe, de réduire à néant l’œuvre de mort du laïcard haineux Clémenceau dans l’espace danubien unifié par l’Autriche-Hongrie. La réhabilitation de Philippe le Bon et de Charles le Hardi (dit « le Téméraire » par les Français) induit une diabolisation simultanée de Louis XI, surnommé l’ « universelle aragne » (et ceux qui ont encore eu de bons instituteurs se souviendront comme on nous a appris à la haïr, cette aragne aux habits gris, au long pif triste et à la mine chafouine, du plus profond de nos tripes de gamins). Une « universelle aragne » posée comme l’ancêtre des jacobins, comme le prouve aujourd’hui le magnifique ouvrage, scientifique et démystificateur, que lui a consacré l’historien lillois Jacques Heers.

Dès les années 20, pour parer à l’étranglement militaire, culturel et géopolitique, que la France maçonnique et radicale faisait subir à la Belgique, tout en la flattant, elle et son « roi-chevalier », les cercles traditionnels du pays, une petite phalange de fidèles, qui refusaient l’amnésie, se met discrètement à une sorte d’heure bourguignonne. Il reste de cet engouement téléguidé la décoration du Sénat fédéral belge : d’immenses portraits, en style néo-médiéval, des grands ducs de Bourgogne. Un ouvrage sur ceux-ci paraît, dû à la plume d’un grand critique d’art, Paul Colin, qui avait introduit, quelques années auparavant, l’expressionnisme allemand à Paris et à Bruxelles.

Quand, en Flandre, Joris van Severen passe du néo-activisme flamingant à sa « nieuwe marsrichting » grande-néerlandaise, qualifiée erronément de « néo-belgiciste », il reconstitue mentalement, comme projet, le « Cercle de Bourgogne », institué par l’Empereur Maximilien, époux de Marie de Bourgogne ; un « Cercle / Kreis », rappelons-le, qui comptait Dix-Sept provinces, comme la « Grande-Néerlande » que van Severen voulait construire.

Dans ses « Ducs de Bourgogne », Paul Colin jette les bases d’une « grande politique » nouvelle, où il appelle à songer et à rêver à un « grand dessein », comme celui des Ducs depuis Jean Sans Peur, et à cesser d’ergoter, de susciter des querelles de chapelles, comme les villes bourgeoises de Flandre et d’Alsace aux temps de « Karle le Hardi ». Paul Colin finira par s’engager totalement dans la collaboration la plus ultra et sera abattu dans sa librairie à Bruxelles en avril 1943, justement par le descendant « pâle et livide » d’une lignée d’industriels, vouée, comme il se doit, à la déchéance morale et physique, comme l’avait si bien prophétisé Lemonnier, en utilisant des qualificatifs très cruels. Léon Degrelle, et le Prévôt des Jeunesses rexistes, rebaptisées « Jeunesses légionnaires » en 1941, John Haegemans (ancien communiste et ancien « Dinaso » de van Severen), embrayeront sur le mythe bourguignon, l’élargiront à une fidélité historique à l’Espagne et à l’Autriche, ce qui leur servira de justification à leur engagement aux côtés du III° Reich pendant la seconde guerre mondiale.

Le « mythe bourguignon » des Colin, Degrelle et Haegemans a évidemment posé problème après la défaite du Reich hitlérien. Le mythe était considéré comme « brûlé », sentait subitement le souffre, donnait des coliques aux opportunistes de tous plumages. Le réanimer équivalait à s’aligner sur ceux qui étaient devenus des « réprouvés », des « inciviques », des « salauds ». On retrouve trace de cette angoisse dans le bel ouvrage de Drion du Chapois, « La vocation européenne des Belges ». Mais Drion du Chapois ne baisse pas la garde : il enjoint ses lecteurs à réhabiliter le mythe bourguignon, en dépit de son utilisation par les germanophiles et les rexistes. Mieux, Drion du Chapois appelle à restaurer l’ancienne « Lotharingie », avec les Suisses, ennemis de « Karle le Hardi », les Lombards et les Autrichiens.

La géopolitique de Drion du Chapois est dans la droite ligne du « Testament de Charles-Quint ». Elle est même plus ample, plus vaste dans ses projets, que ne l’était l’optique « Dinaso » ou rexiste. Quoique solidement charpenté et bien écrit, le livre de Drion du Chapois est malheureusement tombé dans l’oubli.

Les vulgarisations de Jo Gérard, destinées au grand public et aux lecteurs du médiocre hebdomadaire libéral « Pourquoi Pas ? », -tout poisseux de cette crasse mentale matérialiste, vulgaire et libérale, qui caractérise la veule bourgeoisie laïque bruxelloise, aujourd’hui par bonheur disparu,- n’ont pas eu l’impact qu’elles méritaient, malgré les rodomontades « belgicaines » qu’elles contenaient, mauvais esprit du temps oblige. Même si beaucoup d’historiens considèrent ce Jo Gérard comme une outre d’orgueil, un plastronneur suffisant, une sorte de gros gastronome à nœud papillon, force est de reconnaître l’excellence de bon nombre de ses chapitres, dont ceux qu’il a consacré à la géopolitique du diplomate Pierre-Paul Rubens. Ce dernier n’était pas seulement le peintre célèbre que tous connaissent, mais aussi et surtout un brillant diplomate au double service de l’Espagne éternelle et du Saint-Empire immortel. Avant Friedrich List, l’économiste et planificateur du 19ième siècle, Rubens préconisait de relier par canaux la côte de la « Mare Germanicum » au Rhin pour souder définitivement les Pays-Bas du Sud, alors espagnols, au reste de l’Empire et, avec l’appui intellectuel du juriste Pieter Stockmans, de damer ainsi le pion à Louis XIV, qui poursuivait la politique de l’ « universelle aragne » et de François I.

Le mythe bourguignon n’a donc pas disparu avec la défaite du Reich en 1945. Il est même bien vivant, hélas, seulement dans quelques très rares cerveaux hardis, qui connaissent encore la bonne littérature. Mais le mythe a souffert du mal qui ronge la Belgique depuis toujours : l’indifférence aux lettres, aux arts, à l’histoire. Ils se sont bien battus, les publicistes et les hérauts du réveil, depuis un certain Pierre Claes, vers 1830, jusqu’à Ghelderode, Drion du Chapois et Gérard, pour faire passer un supplément d’âme et de mémoire historique dans cette masse matérialiste, auprès de ces mercantiles mangeurs de poulets et de patates, et de ces épargnants ladres, étroits et sans vision, de ces employés sinistres, moroses ou alcooliques, casés dans des sinécures inutiles et budgétivores, mais ils se sont battus en vain. Le désastre est plus énorme que jamais aujourd’hui. L’émiettement postmoderne parachève le massacre. Dissout tout ce qui peut encore l’être.

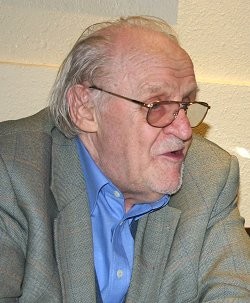

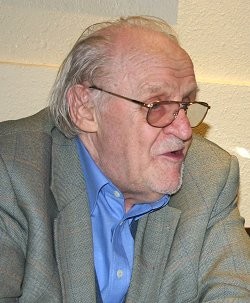

Dans ce magma de brics et de brocs, de débris de choses jadis glorieuses, flotte un roman étonnant, celui de Gaston Compère [photo], écrivain complexe, à facettes diverses, avant-gardiste de la poésie, parfois baroque, et significativement intitulé « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne ». Né dans le Condroz namurois en novembre 1924, Gaston Compère a mené une vie rangée de professeur d’école secondaire, tout en se réfugiant, après ses cours, dans une littérature particulière, bien à lui, où théâtre, prose et poésie se mêlent, se complètent. Dans le roman consacré au Duc, Compère use d’une technique inhabituelle : faire une biographique non pas racontée par un tiers extérieur à la personne trépassée, mais par le « biographé » lui-même. Le roman est donc un long monologue du Duc, approximativement deux ou trois cent ans après sa mort sur un champ de bataille près de Nancy en 1477. Compère y glisse toutes les réflexions qu’il a lui-même eues sur la mort, sur le destin de l’homme, qu’il soit simple quidam ou chef de guerre, obscur ou glorieux. Les actions de l’homme, du chef, volontaires ou involontaires, n’aboutissent pas aux résultats escomptés, ou doivent être posées, envers et contre tout, même si on peut parfaitement prévoir le désastre très prochain, inéluctable, qu’elles engendreront. Ensuite, Compère, musicologue spécialiste de Bach, fait dire au Duc toute sa philosophie de la musique, qu’il définit comme « formalisation intelligible du mystère de l’existence » ou comme « détentrice du vrai savoir ». Pour Compère, « la philosophie est un discours sur les choses et en marge d’elles ». « Si la musique, ajoute-t-il, pouvait prendre sa place, nous connaîtrions selon la musique et en elle. Alors, notre connaissance ne resterait pas extérieure ; au contraire, elle occuperait le cœur de l’être ».

Dans ce magma de brics et de brocs, de débris de choses jadis glorieuses, flotte un roman étonnant, celui de Gaston Compère [photo], écrivain complexe, à facettes diverses, avant-gardiste de la poésie, parfois baroque, et significativement intitulé « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne ». Né dans le Condroz namurois en novembre 1924, Gaston Compère a mené une vie rangée de professeur d’école secondaire, tout en se réfugiant, après ses cours, dans une littérature particulière, bien à lui, où théâtre, prose et poésie se mêlent, se complètent. Dans le roman consacré au Duc, Compère use d’une technique inhabituelle : faire une biographique non pas racontée par un tiers extérieur à la personne trépassée, mais par le « biographé » lui-même. Le roman est donc un long monologue du Duc, approximativement deux ou trois cent ans après sa mort sur un champ de bataille près de Nancy en 1477. Compère y glisse toutes les réflexions qu’il a lui-même eues sur la mort, sur le destin de l’homme, qu’il soit simple quidam ou chef de guerre, obscur ou glorieux. Les actions de l’homme, du chef, volontaires ou involontaires, n’aboutissent pas aux résultats escomptés, ou doivent être posées, envers et contre tout, même si on peut parfaitement prévoir le désastre très prochain, inéluctable, qu’elles engendreront. Ensuite, Compère, musicologue spécialiste de Bach, fait dire au Duc toute sa philosophie de la musique, qu’il définit comme « formalisation intelligible du mystère de l’existence » ou comme « détentrice du vrai savoir ». Pour Compère, « la philosophie est un discours sur les choses et en marge d’elles ». « Si la musique, ajoute-t-il, pouvait prendre sa place, nous connaîtrions selon la musique et en elle. Alors, notre connaissance ne resterait pas extérieure ; au contraire, elle occuperait le cœur de l’être ».

Mais le chapitre intitulé « Mirages de l’Est » contient un indubitable message politique. Celui-ci : l’objectif du Duc était de forcer l’Empire, par le truchement de son Empereur Frédéric, mou et indécis, jaloux de la magnificence du Duc, à forger une alliance continentale et à contraindre Louis (= Louis XI) à mettre un terme à ses folles ambitions et à son sinistre projet de centralisation et d’homologation du royaume. L’indécision de l’Empereur, sa vision étriquée et bornée du destin de ses états, ont empêché l’avènement d’une grande Europe, solidement unie autour des lances des Bandes d’Ordonnance des Pays-Bas, cette chevalerie formée par l’idéal d’Antoine de Lalaing, dont Compère aime à décrire, toujours dans ce chapitre, le pas cadencé des destriers sur les routes de la Grande Bourgogne, de l’Alsace ou de la Rhénanie.

En faisant parler d’outre-tombe le « Téméraire », qui n’aime pas ce surnom et le dit et le répète, en créant cette distance, en imaginant ce regard très critique, mais fataliste, sur lui-même, en faisant vivre cette terrible tristesse du Duc, affligé d’entrer dans l’oubli, de ne pas voir un nouveau Prince réactiver ses projets, Compère forge véritablement un mythe, car il montre un échec, en dit les causes, mais dévoile simultanément qu’il n’y a pas de beaux possibles sans revenir, d’une façon ou d’une autre, à la toile inachevée de Charles. C’est effectivement ce mort qui nous parle, sans être entièrement mort, qui nous montre sa tristesse de ne pas avoir réussi à donner un destin de Beauté, un destin taillé sur la Musique qui est la voix de l’être, sans médiation humaine autre que celles des instruments, bref un destin axé sur tout que d’autres ont nommé les « fastes de Bourgogne ». L’ambiance est funèbre dans le roman de Compère sur « nostre Duc Karle le Hardi », mais cet état de l’âme n’est-il pas justifié par un air du temps rétif à toute grandeur ?

Compère a complètement dégagé le mythe du Duc de la cangue politique où il s’était enferré malgré lui, dans la mesure où il avait été l’un des mythes cardinaux des vaincus, devenus « réprouvés » au sein d’une société qui avait, finalement, beaucoup de compromissions à « oublier ». Mais, pour qui souhaite conserver, du moins en coulisses, de manière cryptée, la « longue mémoire » bourguignonne, la seule capable de donner une « épine dorsale » (Ortega y Gasset) à nos régions, le mythe ne pouvait pas purement et simplement disparaître, comme le craignait Drion du Chapois. Celui-ci voulait toutefois qu’il demeure une sorte d’étoile polaire pour les décideurs réels de la politique, un leitmotiv étendu à tout l’espace lotharingien voire à tous les pays d’entre-deux, où les traditions germaniques et romanes, voire slaves en Autriche ou en Croatie, confluent, se fructifient mutuellement.

Chez Compère « Karle le Hardi » devient un mythe pur, allié à une réflexion universelle sur le destin de l’homme d’action, qui pose ses actes au risque d’obtenir un effet contraire au but recherché, d’obtenir la défaite ou les prémisses d’une future défaite, en voulant, par exemple, une victoire immédiate et spectaculaire. La distance créée par le monologue du Duc mort, qui juge, critique, les actes de sa vie passée, permet toute cette réflexion sur l’hétérotélie des actes politiques et sur la nécessité de forger une culture hissée aux plus hautes sphères de l’ « être » par une musique pure. Sur base d’une telle culture, dégagée des étroitesses du calcul politicien, ou de l’économisme et des intérêts matériels trop immédiats (les reproches adressés dans le monologue ducal aux Flamands et aux Alsaciens), ou de celles d’une rationalité trop étriquée, trop sorbonnarde, trop administrative (comme l’amorçait l’ « universelle aragne »), il sera sans nul doute possible de raviver une renaissance, qui aura toute les chances de réussir. La musicologie de Compère rejoignant ainsi le projet de Richard Wagner.

Le mythe créé par le génie littéraire de Compère n’est sans doute pas mobilisateur au sens militant et politique du terme. Certainement pas. En revanche, il nous donne une épine dorsale intérieure, tout en nous incitant à la prudence face aux hétérotélies possibles. Cela, assurément, est la force de ce livre.

Compère a donc ravivé un mythe avec génie, l’a renforcé encore par d’audacieuses techniques littéraires ; il reste à méditer cette phrase prononcée par le personnage mort du Duc, dans son roman : « L’histoire de ma vie ne fera vivre personne. Tout au plus ferai-je naître dans l’imagination de certains de grands et fertiles mouvements. Cela suffit. C’est plus qu’on ne peut demander à un homme, ce peu de chair éprise de fantômes. C’est plus que je n’en puis demander, moi, ce rien de poussière dépris de ses spectres ».

De grands et fertiles mouvements….. Oui….. Etonnant langage pour un Compère qui s’est toujours justement défié de la politique. Quand surviendront-ils, ces grands et fertiles mouvements ? Aurons-nous l’immense bonheur d’y participer ? D’y apporter notre petite pierre, aussi modeste soit-elle ?

Gaston COMPERE, « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne », Editions Labor, Bruxelles, 1989. Lire dans ce volume la très bonne postface de Christian Angelet.

Un biotope gaulois

Un biotope gaulois La dimension du sacré

La dimension du sacré

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Dans ce magma de brics et de brocs, de débris de choses jadis glorieuses, flotte un roman étonnant, celui de Gaston Compère [photo], écrivain complexe, à facettes diverses, avant-gardiste de la poésie, parfois baroque, et significativement intitulé « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne ». Né dans le Condroz namurois en novembre 1924, Gaston Compère a mené une vie rangée de professeur d’école secondaire, tout en se réfugiant, après ses cours, dans une littérature particulière, bien à lui, où théâtre, prose et poésie se mêlent, se complètent. Dans le roman consacré au Duc, Compère use d’une technique inhabituelle : faire une biographique non pas racontée par un tiers extérieur à la personne trépassée, mais par le « biographé » lui-même. Le roman est donc un long monologue du Duc, approximativement deux ou trois cent ans après sa mort sur un champ de bataille près de Nancy en 1477. Compère y glisse toutes les réflexions qu’il a lui-même eues sur la mort, sur le destin de l’homme, qu’il soit simple quidam ou chef de guerre, obscur ou glorieux. Les actions de l’homme, du chef, volontaires ou involontaires, n’aboutissent pas aux résultats escomptés, ou doivent être posées, envers et contre tout, même si on peut parfaitement prévoir le désastre très prochain, inéluctable, qu’elles engendreront. Ensuite, Compère, musicologue spécialiste de Bach, fait dire au Duc toute sa philosophie de la musique, qu’il définit comme « formalisation intelligible du mystère de l’existence » ou comme « détentrice du vrai savoir ». Pour Compère, « la philosophie est un discours sur les choses et en marge d’elles ». « Si la musique, ajoute-t-il, pouvait prendre sa place, nous connaîtrions selon la musique et en elle. Alors, notre connaissance ne resterait pas extérieure ; au contraire, elle occuperait le cœur de l’être ».

Dans ce magma de brics et de brocs, de débris de choses jadis glorieuses, flotte un roman étonnant, celui de Gaston Compère [photo], écrivain complexe, à facettes diverses, avant-gardiste de la poésie, parfois baroque, et significativement intitulé « Je soussigné, Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne ». Né dans le Condroz namurois en novembre 1924, Gaston Compère a mené une vie rangée de professeur d’école secondaire, tout en se réfugiant, après ses cours, dans une littérature particulière, bien à lui, où théâtre, prose et poésie se mêlent, se complètent. Dans le roman consacré au Duc, Compère use d’une technique inhabituelle : faire une biographique non pas racontée par un tiers extérieur à la personne trépassée, mais par le « biographé » lui-même. Le roman est donc un long monologue du Duc, approximativement deux ou trois cent ans après sa mort sur un champ de bataille près de Nancy en 1477. Compère y glisse toutes les réflexions qu’il a lui-même eues sur la mort, sur le destin de l’homme, qu’il soit simple quidam ou chef de guerre, obscur ou glorieux. Les actions de l’homme, du chef, volontaires ou involontaires, n’aboutissent pas aux résultats escomptés, ou doivent être posées, envers et contre tout, même si on peut parfaitement prévoir le désastre très prochain, inéluctable, qu’elles engendreront. Ensuite, Compère, musicologue spécialiste de Bach, fait dire au Duc toute sa philosophie de la musique, qu’il définit comme « formalisation intelligible du mystère de l’existence » ou comme « détentrice du vrai savoir ». Pour Compère, « la philosophie est un discours sur les choses et en marge d’elles ». « Si la musique, ajoute-t-il, pouvait prendre sa place, nous connaîtrions selon la musique et en elle. Alors, notre connaissance ne resterait pas extérieure ; au contraire, elle occuperait le cœur de l’être ».