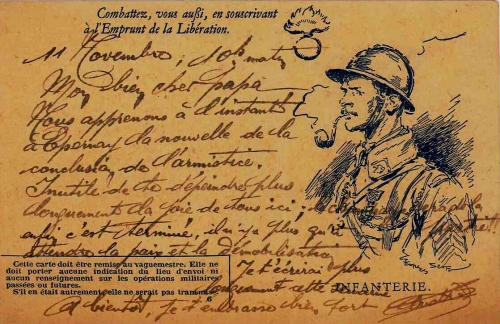

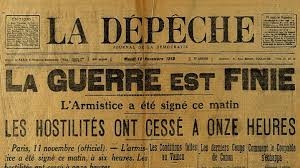

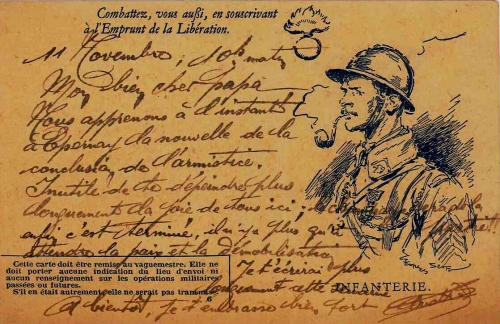

Il y a cent ans, à 11 heures, ce 11 novembre 1918 s’achevait la Première Guerre mondiale. Quatre ans de grandes souffrances, d’efforts immenses et de sacrifices épouvantables ont fait choir la civilisation européenne de son piédestal. Dominique Venner n’a pas tort de considérer toute l’histoire qui en découle comme le « Siècle de 1914 » (1). Si certains historiens croient à la fin du XXe siècle un soir du 9 novembre 1989 avec les premiers coups de marteau donnés au Mur de Berlin, l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand et de son épouse le 28 juin 1914 à Sarajevo continue à susciter des effets désastreux tant dans le monde que dans les Balkans.

Finit donc ce jour-là une boucherie favorisée par la mécanisation et la technicisation de la mort. Ce n’est pourtant pas la première fois que l’Europe venait de connaître une guerre d’une si violente intensité. Avant la « Grande Guerre de 1914 – 1918 », le continent avait déjà pâti entre 1792 et 1815 des Guerres de la Révolution française et de l’Empire napoléonien avec l’entrée des peuples par la levée en masse. Clauswitz en déduit sa théorie de la montée aux extrêmes. Hormis la guerre navale pratiquée par les corsaires français sur tous les océans, les affrontements se cantonnent au seul continent européen. Toutefois, à part l’expédition française en Égypte et en Palestine en 1798 – 1801, l’invasion répétée de la Péninsule ibérique provoqua les soulèvements indépendantistes des colonies espagnoles d’Amérique. L’occupation du Portugal par les troupes françaises du général Junot en novembre 1807 contraint la dynastie de Bragance à se réfugier au Brésil. Cette arrivée inattendue empêcha le développement des forces centrifuges à l’œuvre dans le futur empire brésilien (1822 – 1889) et renforça ainsi le caractère unitaire de l’ensemble, faisant du Brésil ce géant géographique, démographique et économique de l’Amérique du Sud.

Si les Bourbons d’Espagne n’avaient pas été divisés et s’ils s’étaient installés à La Havane, à Mexico, à Lima ou à Buenos-Aires, aujourd’hui existerait peut-être une super-puissance de langue espagnole de la Californie et de la Floride jusqu’au Cap Horn… En acceptant le testament du roi Charles II d’Espagne au nom de son petit-fils, le duc Philippe d’Anjou, Louis XIV comprend l’implication planétaire de sa décision. L’avènement de Philippe V déclenche une guerre vraiment intercontinentale avec des batailles extra-européennes en Amérique du Nord, aux Antilles et sur les océans : la Guerre de Succession d’Espagne (1701 – 1713) qui a une portée mondiale, surtout si la France et l’Espagne avaient triomphé. Dans un excellent article d’histoire uchronique (2), Fadi El Hage en montre les bouleversements supposés : la restauration des Stuarts en Écosse, la cession de la Louisiane française à l’Espagne, l’élection au Saint-Empire de l’électeur de Bavière, le couronnement de François Rakoczi en Hongrie, et l’érection d’un royaume d’Autriche. « En plus du contrôle des ports de la Méditerranée [Gibraltar revient à l’Espagne], l’Espagne a acquis un prestige tel que l’Angleterre ne s’est pas risquée à mener des guerres coloniales en Amérique. Elle fait le choix des voyages de découverte et constitué un autre empire colonial dans le Pacifique, mais dont la dispersion des archipels l’empêche d’exercer une influence aussi forte dans le commerce mondial que si l’Amérique du Nord lui appartenait toute entière. L’Espagne domine incontestablement et l’Amérique et le commerce mondial. Louis XIV a fait le choix de l’Europe pour la France, et offert le monde à son petit-fils (3). »

La Guerre de Sept Ans (1756 – 1763) a aussi ses propres théâtres d’opération hors d’Europe marqués par les défaites françaises au Québec et aux Indes. Au contraire de la « Der des Ders », en l’absence d’une mobilisation générale des hommes et de l’économie et malgré un appel royal aux Français en juin 1709, ces conflits n’ont pas secoué l’opinion commune.

L’erreur de l’Union sacrée

Les vétérans des tranchées retournent dans leur foyer à jamais. Ils s’exaspèrent vite de voir tous leurs efforts consentis se dissoudre dans des jeux politiciens sordides, d’où pour certains leur engagement dans les différents mouvements révolutionnaires, bolcheviques, conservateurs ou nationalistes, qui apparaissent en Europe. Bien oubliée de nos jours, l’infâme traité naval de Washington en 1922 voit la République française soi-disant victorieuse entériner un tonnage ridicule par rapport des flottes de guerre anglo-saxonnes, ce qui rend la « Royale » incapable d’assumer la protection de l’empire colonial français. Les officiers français commencent dès lors à se méfier des responsables et à verser dans l’anglophobie de plus en plus virulente au fil des années.

Force est de constater en 2018 que les combattants des deux camps sont tombés pour rien. Se sont-ils battus pour la « théorie du genre », l’écriture inclusive et les dirigeants cosmopolites ? Les discours officiels ne célèbrent plus maintenant la moindre victoire, mais seulement la paix. Le néfaste triumvirat occidental Georges Clemenceau – Woodrow Wilson – Llyod George impose en 1919 – 1920 une paix fallacieuse et précaire. Jamais la victoire de 1918 n’a été celle de la « liberté » et du « progrès » contre l’« oppression », le « féodalisme » et l’« obscurantisme ». L’Empire allemand de Guillaume II est depuis les réformes sociales audacieuses de Bismarck bien plus avancé sur le plan social que la IIIe République française. Pendant que le régime républicain laïcard et franc-maçon encourage le centralisme parisien et conduit dans les campagnes une incroyable guerre culturelle d’éradication des mentalités paysannes traditionnelles par une laïcité agressive, une école obligatoire réductionniste et un service militaire obligatoire déracinateur, l’Empire allemand conserve, lui, sa diversité politique, sociale, religieuse et culturelle. Le cas le plus évident – impensable pour la France – est l’octroi d’une constitution régionale au Reichsland d’Alsace – Lorraine en 1911. « Il faut bien constater que la vérité métaphysique en vigueur dans la société américaine et dans celles qui l’imitent se voit fortement ébranlée par l’évolution d’un monde qui ne semble pas épouser l’interprétation universaliste et linéaire de l’idéologie universaliste et linéaire de l’idéologie des Lumières, explique Dominique Venner (4). » « À la veille de 1914, plus d’un siècle après la Révolution française, l’Europe tout entière, à l’exception de la France et de petits États comme la Suisse, était gouvernée par des monarchies. Centre de l’univers, dominant le monde de toute sa puissance, n’ayant pas rompu avec son passé, cette Europe était entrée avec audace et confiance dans la modernité (5). »

C’est l’erreur magistrale de Charles Maurras, de l’Action française, ainsi que des nationalistes dont Maurice Barrès, de répondre favorablement par désir de revanche et par anti-germanisme viscéral aux appels à l’« Union sacrée » lancés par leurs ennemis républicains, laïques et progressistes du matin même. Revenus du front après parfois quatre années passées à combattre aux côtés des paysans, des boutiquiers et des artisans, les royalistes, y compris d’opinion légitimiste, ne peuvent plus avoir les mêmes réticences qu’avant août 1914 à saluer le drapeau tricolore de la Révolution et à se lever au retentissement de La Marseillaise. Le 11 novembre 1918 représente sur le plan symbolique la seconde mort de Henri V.

La victoire des Empires centraux aurait probablement permis le maintien d’un esprit européen traditionnel. Et si l’Allemagne avait gagné la Grande Guerre ? La question n’est pas du tout incongrue. On oublie qu’en août 1914, les armées du Kaiser auraient pu remporter très tôt la décision en réussissant l’encerclement de Charleroi. Mieux, la guerre se serait terminée dès 1915 si les Français avaient été vaincus au moment de la bataille de la Marne ?

Histoire uchronique

Telle est l’étonnante interrogation qui organise L’autre siècle, une très bonne uchronie dirigée par Xavier Delacroix. « La victoire allemande sur la Marne en 1914 était techniquement, c’est-à-dire militairement, tout à fait possible, entraînant alors une rupture du front français, l’arrivée rapide des forces de Guillaume II sur Paris, écrit d’ailleurs Xavier Delacroix en avertissement. La guerre de 14 aurait été une “ super guerre de 70 ”. Beaucoup plus meurtrière, près de 400 000 morts sur le champ de bataille, mais sans les conséquences géopolitiques qu’entraîna le traité de Versailles en 1919 (6). »

En sollicitant cinq écrivains et sept historiens pour « se livrer à un exercice auquel [ces derniers] répugnent traditionnellement – l’uchronie (7) », Xavier Delacroix obtient un ouvrage original. Des conclusions se dégage une intention que les auteurs n’avaient pas envisagé au départ, celle d’une Europe sous domination germanique renforcée qui concilie conservatisme politique, dynamisme social et modernité technique. On retrouve ce conservatisme des mentalités dans « Le retour » de Benoît Hopquin. Malgré les 400 000 morts, le conflit de 1914 – 1915 n’a pas engendré une saignée démographique qui toucha en premier lieu les campagnes. La paix revenue, le monde rural garde encore ses forces vives dont un bilinguisme de fait comme il y existe en Italie où les parlers locaux concurrencent l’italien officiel de Toscane… Dans « Les événements de Péronne », Pierre Lemaitre imagine une jacquerie à mi-chemin entre les « Chemises vertes » de Dorgères et le poujadisme des années 1950… Ce soulèvement des campagnes françaises rappelle aussi la grande révolte paysanne au Schleswig-Holstein dans les années 1930 relatée par Ernst von Salomon dans La Ville.

L’autre siècle est riche en conjectures uchroniques. Dans « Septembre 1914 : la victoire allemande de la Marne », Stéphane Audoin-Rouzeau évoque une dissidence gouvernementale française à Bizerte qui tente de poursuivre la guerre depuis l’Afrique du Nord. Cette hypothèse s’apparente à une intrigue en deux volumes de bande dessinée parue en 2010 (8). En septembre 1914, l‘Allemagne remporte la bataille de la Marne et applique parfaitement le Plan Schlieffen. En janvier 1915, le Président de la République, Raymond Poincaré signe l’armistice. Refusant la capitulation, Georges Clemenceau poursuit la guerre depuis Alger. Il recrute même le brigand Jules Bonnot qui n’a pas mort en 1912 : sa mission secrète est d’assassiner le tsar Nicolas II et de fomenter une révolution en Russie. Observons qu les scénaristes maîtrisent mal l’arrière-plan historico-politique puisqu’ils mentionnent que la défaite française permet à la Maison d’Orléans de restaurer la monarchie alors que Berlin, fidèle aux préceptes de Bismarck, s’en garderait bien, préférant le régime républicain plus diviseur...

Une Union européenne précoce

Stéphane Audoin-Rouzeau explique pour sa part que « la défaite française a constitué une sorte de “ portail ” du reste du XXe siècle; il est même permis de soutenir qu’elle constitue l’origine de la situation si enviable dont bénéficie, grâce à la durable suprématie allemande, l’actuel continent européen devenu Union européenne (UE) (9) ». En effet, « c’est sur le plan économique que l’Allemagne réalise ses buts de guerre les plus ambitieux et les plus lourds de conséquences à terme : une Mitteleuropa est instituée par le biais d’une vaste union douanière autour de l’Allemagne, regroupant non seulement l’Europe centrale, mais aussi la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark (10) ». Ce n’est que la réalisation des buts de guerre évoqués dès 1914 par le chancelier impérial Theobald von Bethmann-Hollweg. Outre la cession de Belfort, de la ligne des forteresses de Lorraine, de Verdun à Toul et à Épinal, la côte de Dunkerque à Boulogne et du bassin de minerai de fer de Briey – Longwy, la France aurait signé un traité de commerce avec l’Allemagne à la tête d’un ensemble douanier avec l’Autriche-Hongrie, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique réduit en « État vassal » et perdant Liège et peut-être Anvers, ainsi qu’une Pologne reconstituée aux dépens de la Russie. En dehors de la renaissance polonaise partielle, les Empires centraux auraient favorisé l’indépendance de la Lituanie, peut-être de la Finlande ainsi que de la Ruthénie, voire de l’Ukraine (?), afin de créer une zone tampon avec la Russie. En revanche, tout en conservant sa dynastie grand-ducale, le Luxembourg serait devenu un nouvel État fédéré au sein de l’Empire allemand.

Stéphane Audoin-Rouzeau l’assure. « L’Allemagne a su maîtriser sa victoire en sacrifiant des gains de court terme à une situation de domination géopolitique et économique de bien plus longue portée (11) ». Il est vraisemblable que cet historien se soit inspiré de Virtual History. Alternatives and Counterfactuals dirigé par Niall Ferguson (12). Historien britannique proche des conservateurs, Niall Ferguson soutient en tant qu’historien la spéculation à partir de l’uchronie. Virtual History est un manifeste contre les déterminismes historiques, à savoir religieux, marxistes et biologiques. L’auteur demande au contraire à ses confrères de pratiquer le doute systématique à l’égard du caractère qu’on estime inévitable d’un événement supposé majeur. Le livre comporte huit récits uchroniques rédigées par des historiens anglo-saxons réputés. On y lit des hypothèses sur le maintien au pouvoir de Charles Ier d’Angleterre, l’application effective du Home Rule en Irlande ou le devenir des colonies américaines demeurées anglaises. D’autres travaux concernent l’invasion allemande de la Grande-Bretagne en mai 1940, l’inexistence de la Guerre froide, de la survie de JFK à Dalals ou du non-effondrement d’une URSS sans Gorbatchev. L’uchronie la plus saisissante est néanmoins celle de Niall Ferguson lui-même. « L’Union européenne du Kaiser » repose sur la neutralité de Londres en août 1914 malgré l’invasion de la Belgique. La défaite française permet à l’Empire allemand de ne pas abuser de sa victoire et de réaliser une hégémonie économique continentale qui annonce une union européenne plus charpentée, plus politique sans l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, ni l’ingérence continuelle des États-Unis dans les affaires européennes. À rebours de certaines interprétations historiques conventionnelles, Niall Ferguson va jusqu’à envisager l’essor dans une France une nouvelle fois battue d’une droite révolutionnaire quasi-fasciste…

Intéressante conjecture dépassée

L’intérêt de Niall Ferguson pour les affaires européennes ne s’arrête pas à l’uchronie. Ce professeur à Harvard publie en 2011 dans le Wall Street Journal un scénario prospectif sur l’état de l’Europe en 2021. Il estime qu’à cette date, la monnaie unique existe toujours puisqu’elle est la devise officielle des États unis d’Europe fondés à partir « d’un nouveau système de fédéralisme budgétaire en 2012 a assuré un flux régulier de fonds depuis le noyau nord-européen (13) », ce que refuse toujours le gouvernement allemand et d’autres dirigeants de l’aire d’influence germanique.

Dans un scénario téméraire, Niall Ferguson entrevoit le Brexit. « Cédant à contrecœur aux pressions des eurosceptiques de son propre parti, [le Premier ministre David Cameron] avait décidé d’organiser un référendum sur l’appartenance à l’UE. Encouragés par les pugnaces tabloïdes londoniens, les Britanniques ont alors voté pour la sortie de l’UE à 59 % contre 41 %, puis ont donné aux conservateurs la majorité absolue à la Chambre des communes. Libérée de la paperasserie de Bruxelles, la Grande-Bretagne est devenue la destination préférée des investissements chinois en Europe (14) ». Niall Ferguson avance même qu’en 2013, las des difficultés structurelles dues à la bureaucratie européenne, les électeurs de la République d’Irlande sortent à leur tour de l’austérité bruxelloise et rejoignent l’État britannique qui devient le « Royaume Réuni de Grande-Bretagne et d’Irlande ». Il est probable qu’on assistera dans les prochaines années (ou mois ?) le phénomène contraire, à savoir que l’Irlande du Nord reste dans l’Union pseudo-européenne et rejoigne la République d’Irlande avec un statut spécifique d’État (ou de région) associé(e).

Niall Ferguson envisage aussi qu’en 2011 la Finlande, la Suède et le Danemark refusent finalement « la proposition allemande de “ l’union de transfert ” pour renflouer l’Europe du Sud (15) ». Ils quittent alors l’Union européenne et constituent avec l’Islande et à l’initiative de l’opulente Norvège une « Ligue nordique ». L’auteur table en outre sur la défaite d’Angela Merkel en 2013 face au candidat SPD et le rejet massif de l’opinion allemande de toute tentative populiste outre-Rhin… Le nouveau chancelier social-démocrate allemand permet la formation à Vienne d’une sorte de ministère européen des Finances, l’adoption en 2014 d’un traité à Potsdam qui inaugure une union fédérale, l’adhésion aux États unis d’Europe des anciens États yougoslaves, Kosovo compris, et la séparation paisible entre la Flandre et la Wallonie.

Tandis que, confrontés à « la “ restructuration ” du bilan de l’État fédéral (16) », les États-Unis d’Amérique du républicain Mitt Romney se désintéressent du sort du monde, les États unis d’Europe s’affirment sur le plan international en pleine crise moyenne-orientale. Israël a attaqué les installations nucléaires iraniennes. Téhéran réplique via le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban du Sud. La Turquie se place du côté iranien pendant que les Frères musulmans prennent le pouvoir au Caire. Sans l’intervention in extremis de la jeune fédération, l’isolement stratégique israélien aurait conduit Tel-Aviv à employer l’arme nucléaire. Niall Ferguson se trompe dans ses prévisions, mais il est notable de remarquer que le président de cette union européenne refondée est Karl von Habsburg qui voit ainsi que « l’empire des Habsbourg s’est reconstitué sous les traits des États unis d’Europe (17) ». Le spectre des Lorraine d’Autriche ne cesse de hanter l’Europe…

Retour au baroque

L’uchronie en général et les deux textes de Niall Ferguson en particulier constituent des exemples probants de la conception baroque qui ne se restreint pas au seul XVIIe siècle. En 1992, Yvan Blot, récemment décédé, alors député français au Parlement européen, en avait célébré l’esprit dans un essai surprenant dont le sous-titre en couverture fit ricaner des rédactions parisiennes ignorantes « Le Pen est-il néo-baroque ? » (18). Attaché à une vision du monde en mouvement, épris de liberté, conscient de la force des apparences, ouvert à la complexité du monde et du Vivant, le baroque sait que la réalité peut être contradictoire, d’où une volonté de rapprocher les notions contraires afin d’en saisir une certaine « diversité » combinatoire.

Dans la perspective actuelle d’unité européenne à venir, l’apport baroque convient à merveille avec une méthode gothique en matière de politogenèse de notre continent. « Non seulement l’Europe économique et sociale s’inspire de plus en plus du modèle germano-rhénan, écrivent Jacques Keller – Noëllet et Luuk van Middelaar, mais tout comme l’art gothique en son temps, elle se trouve obligée de recourir à des techniques de construction innovatrices… (19) » Pour les auteurs, « l’art gothique se fonde sur la symétrie et l’équilibre des poussées. Face à l’arc-boutant de la discipline budgétaire, un contrefort symétrique axé sur la promotion de la croissance doit être mis en place pour contrecarrer les effets rédacteurs de la nécessaire rigueur et offrir aux citoyens des raisons d’espérer (20) ». Encore aurait-il fallu que les « architectes » politiques fussent allemands ou, pour le moins européens, et nullement des Yankees qui éprouvent depuis toujours une méfiance viscérale à l’égard du projet énergique de Nouvelle Rome. À cette aune, le 11 novembre 1918 retentit comme la fin du rêve européen et le début du cauchemar occidental moderne.

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Dominique Venner, Le siècle de 1914. Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle, Pygmalion, 2006.

2 : L’uchronie est une spéculation philosophique et historique sur la suite des événements si des faits historiques s’étaient passés différemment.

3 : Fadi El Hage, « Et si… Louis XIV avait gagné à Blenheim ? », dans Guerres & Histoire, hors-série n° 3, novembre 2017, p. 75.

4 : Dominique Venner, op. cit., p. 36.

5 : Idem, p. 34.

6 : Xavier Delacroix et alii, L’autre siècle. Et si les Allemands avaient gagné la bataille de la Marne ?, Fayard, 2018, pp. 11 – 12.

7 : Idem, p. 7.

8 : Jean-Pierre Pécau et Florent Calvez, Septembre rouge, Éditions Delcourt, coll. « Jour J », 2010, et Fred Duval et Florent Calvez, Octobre noir, Éditions Delcourt, coll. « Jour J », 2010.

9 : Xavier Delacroix, L’autre siècle, op. cit., p. 21.

10 : Idem, p. 48.

11 : Id., pp. 48 – 49.

12 : Niall Ferguson (s. d.), Virtual History. Alternatives and Counterfactuals, Papermac, Londres, 1997.

13 : Niall Ferguson, « En 2021, Vienne, capitale d’une nouvelle Europe “ germanique ” », dans Courrier international du 1er au 7 décembre 2011.

14 : Idem.

15 : Id.

16 : Id.

17 : Id.

18 : Yvan Blot, Baroque et Politique. Le Pen est-il néo-baroque ?, Éditions nationales, 1992.

19 : Jacques Keller – Noëllet et Luuk van Middelaar, « Une Europe “ gothique ” ? Comment refonder l’Union », dans Le Monde du 28 décembre 2011.

20 : Idem.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

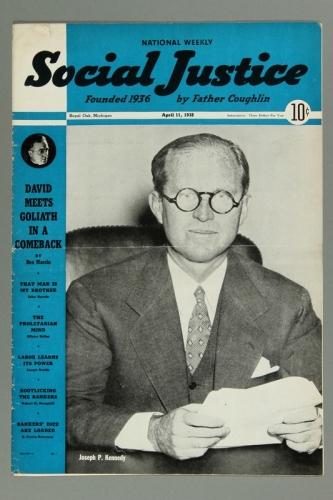

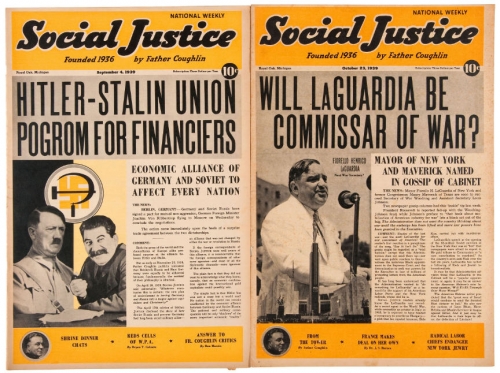

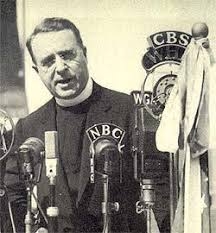

The paper was PM, and for the first two years of its existence (1940-42), it exulted in damning Father Coughlin as a seditionist, a yellow-journalist, a Nazi mouthpiece, and an impious opponent of democracy. PM began with a long series of articles in the summer of 1940. “Nazi Propagandist Coughlin Faithless to Church and Country: Hatred and Bigotry Spread Throughout the Nation by Priest,” screamed one headline. After American entry into the war, histrionic, full-page editorials by Editor Ingersoll became a regular feature; e.g., one titled “Has Charles Coughlin Lied Again?”

The paper was PM, and for the first two years of its existence (1940-42), it exulted in damning Father Coughlin as a seditionist, a yellow-journalist, a Nazi mouthpiece, and an impious opponent of democracy. PM began with a long series of articles in the summer of 1940. “Nazi Propagandist Coughlin Faithless to Church and Country: Hatred and Bigotry Spread Throughout the Nation by Priest,” screamed one headline. After American entry into the war, histrionic, full-page editorials by Editor Ingersoll became a regular feature; e.g., one titled “Has Charles Coughlin Lied Again?” From the start, PM was renowned for its crankiness and an eagerness to print facts and speculation side-by-side, journalistic taste be damned. For example, in 1941 New Yorker editor Harold Ross discovered that his male secretary had embezzled about a hundred thousand dollars from him over the years. Ross wanted to keep the story hushed up, especially after the greedy amanuensis gassed himself in his Brooklyn apartment and was revealed to be a homosexual who squandered the dough on boyfriends, the turf club, and maybe a blackmailer. This was Harold Ross’ nightmare idea of a scandal. Most of his friends in the press were happy to help him bury the lurid tale. Not PM, though, which printed the murky details of the kitchen suicide, as well as the disarray of Ross’ personal finances.

From the start, PM was renowned for its crankiness and an eagerness to print facts and speculation side-by-side, journalistic taste be damned. For example, in 1941 New Yorker editor Harold Ross discovered that his male secretary had embezzled about a hundred thousand dollars from him over the years. Ross wanted to keep the story hushed up, especially after the greedy amanuensis gassed himself in his Brooklyn apartment and was revealed to be a homosexual who squandered the dough on boyfriends, the turf club, and maybe a blackmailer. This was Harold Ross’ nightmare idea of a scandal. Most of his friends in the press were happy to help him bury the lurid tale. Not PM, though, which printed the murky details of the kitchen suicide, as well as the disarray of Ross’ personal finances.

Fr. Coughlin lived until 1979, seldom remarked upon or remembered. Since that time, the smear campaign has begun anew, as though taken straight from the pages of the 1942 PM. All the trite pejoratives get leveled at him: fascist, pro-Nazi, conspiracy-thinker. And, of course, “anti-Semite.” The website of Washington, DC’s Holocaust Museum even has a page dedicated to him, and it’s filled with every sort of twist and innuendo in the cliché barrel. For example, after Germany’s Kristallnacht made the headlines in November 1938, the priest gave a radio talk explaining the background to the news. This is spun as Coughlin “defend[ing] the state-sponsored violence of the Nazi regime,” although he did not, in fact, endorse violence, window-breaking, or persecution of Jews. From sites such as this, you might get the impression that Fr. Coughlin was a sort of Julius Streicher in a Roman collar.

Fr. Coughlin lived until 1979, seldom remarked upon or remembered. Since that time, the smear campaign has begun anew, as though taken straight from the pages of the 1942 PM. All the trite pejoratives get leveled at him: fascist, pro-Nazi, conspiracy-thinker. And, of course, “anti-Semite.” The website of Washington, DC’s Holocaust Museum even has a page dedicated to him, and it’s filled with every sort of twist and innuendo in the cliché barrel. For example, after Germany’s Kristallnacht made the headlines in November 1938, the priest gave a radio talk explaining the background to the news. This is spun as Coughlin “defend[ing] the state-sponsored violence of the Nazi regime,” although he did not, in fact, endorse violence, window-breaking, or persecution of Jews. From sites such as this, you might get the impression that Fr. Coughlin was a sort of Julius Streicher in a Roman collar.

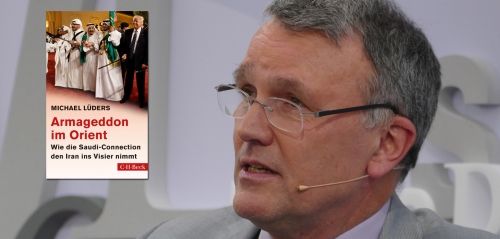

In seinem neuesten Buch sieht Michael Lüders den Orient am Abgrund. Und spiegelt dabei deutsche Dämonen.

„Armageddon im Orient – wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt“, so der programmatische Titel. Der Autor der beiden Bestseller „Wer den Wind sät“ und „Die den Sturm ernten“ legt damit nach.

Mutig für Moslems

Lüders, so viel zur Person, ist studierter Politologe und Islamwissenschaftler, betreibt eine auf den Mittleren Osten spezialisierte Beraterfirma, ist Autor zahlreicher Sachbücher zu dieser Region, sowie einer Handvoll Romane. Er ist außerdem der Nachfolger Peter Scholl-Latours als Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft.

Die emotionale Bindung an die islamische Welt mag erklären, warum sich Lüders mit seinem neuen Buch so weit aus dem Fenster lehnt und gleichzeitig im Rahmen bleibt. „Armageddon im Orient“ ist ein sehr mutiges Buch, allerdings nur im Einsatz für Orient und Islam.

Lüders stellt darin nicht nur die im Untertitel so bezeichnete „Saudi-Connection“ an den Pranger, sondern ebenso in einer für westliche Länder und insbesondere Deutschland ganz außergewöhnlichen Schärfe und Deutlichkeit den jüdischen Einfluß auf die amerikanische Politik.

Von dieser amerikanischen Politik zeichnet er allerdings ein Zerrbild, daß primitiver in keinem Pamphlet gegen die „alten weißen Männer“ zu finden ist. Präsident Trump sei „die Verkörperung eines karikaturhaften Simpels“, dessen Politik der Gipfel der Plutokratie sei, in der reiche Großspender für die entsprechende Summe alles haben könnten. Seine Präsidentschaft sei die unverhüllte Fortsetzung der Privatgeschäfte mit anderen Mitteln.

Beweise?

Aus diesem Grund folgt Lüders Entstehungsgeschichte der Trumpschen Nahostpolitik auch großteils den Spuren von Jared Kushner. Die Geschäfte des jüdischen Schwiegersohns von Trump mögen noch so zwielichtig und seine Parteinahme für Israel noch so offensichtlich sein, Lüders Behauptung, der saudische Boykott Katars sei von Kushner eingefädelt worden, um Katar dafür zu bestrafen, daß sein Staatsfonds eine Verhandlung über die Refinanzierung einer Immobilie der Kushner Company platzen ließ, bedürfte starker Indizien und nicht nur der Spekulation.

Mit zweierlei Maß

Während Lüders seinen Lesern kompetent die politischen Verstrickungen des Orients entwirrt, bleibt die westliche Politik holzschnittartig primitiv: Trump habe sich von Saudis und jüdischen Zionisten kaufen lassen. Eine Betrachtung über die Verbindung von Innen- und Außenpolitik, wie er sie den Ländern des Orients angedeihen läßt, findet nicht statt.

Während er richtigerweise vor den Falschbehauptungen und der Gräuelpropaganda in der westlichen Presse warnt und seinen Lesern den machtpolitischen Hintergrund dieser Berichterstattung vor Augen führt, belegt er Behauptungen über den amerikanischen Präsidenten unreflektiert mit Zitaten aus amerikanischen Zeitungen, die Trump aus hauptsächlich innenpolitischen Gründen seit drei Jahren bis aufs Messer bekämpfen.

Selbst bei Zitaten aus „Fire and Fury“ läßt Lüders jegliche Quellenkritik vermissen. Obwohl es sich beim Autor dieses Buches um den Skandaljournalisten Michael Wolff handelt, gegen dessen Arbeitsweise auch bei früheren Veröffentlichungen erhebliche Vorwürfe erhoben wurden.

Während er immer wieder vor den moralischen Simplifizierungen warnt, mit denen die Propagandapresse die Weltpolitik in Gut und Böse einteilt, hat er am Ende seines Buches einfach die Rollen vertauscht. Nun steht das „anti-schiitische Dreieck“ aus Washington, Tel Aviv und Riad als großer Bösewicht da, während man für die Interessen Assads, Rußlands und des Irans Verständnis aufzubringen habe.

Dieses Messen mit zweierlei Maß hat System. Lüders füllt eine bestimmte Nische aus. Er bietet seinen Lesern scharfe Kritik an dem Narrativ, das uns tagtäglich aus der Mainstreampresse entgegenschallt. Diese Kritik untermauert er mit einer einseitig vereinfachten, aber umso eindringlicheren Beschreibung der Machtfaktoren, die den Mittleren Osten prägen.

Das ist erst einmal nicht schlecht. Aus meiner eigenen Jugenderfahrung kann ich bestätigen, daß dergleichen Literatur gerade bei jungen Menschen geeignet ist, überhaupt erst einmal die Ausbildung eines Bewußtseins zu fördern, das in politischen Tatsachen denkt, anstatt der planmäßigen Verblödung durch unsere politische Bildung zu folgen.

Trotzdem gegen das Eigene

Lüders liefert seinen Lesern aber gleichzeitig etwas, wovon ein Großteil des kritischen politischen Publikums doch nicht lassen will: Jenem schäbigen Überlegenheitsgefühl, daß dadurch entsteht, die eigenen Leute herunterzumachen. Das Selbstbild eines aufgeklärten Kämpfers für die von der eigenen Gemeinschaft Unterdrückten. Es ist die stärkste Triebkraft des etwas unglücklich als „Ethnomasochismus“ bezeichneten Phänomens.

Der Leser bekommt von Lüders ein Gefühl vermittelt, ähnlich demjenigen, daß ein grüner Student hat, nachdem ihm sein Postkolonialismusprofessorx erklärt hat, wie der strukturelle Rassismus Braune und Schwarze überproportional arbeitslos macht.

Am Ende seines Buches fordert Lüders die europäischen Staaten auf, Washington gegenüber entschlossen und einig ihre Interessen zu wahren. Doch diese Interessen bestehen für Lüders nur darin, keine armen Moslems zu bombardieren und keine Flüchtlingsströme abzubekommen, welche den Populismus förderten und der liberalen Demokratie schadeten. Eine sichere Grenze scheint ihm hierfür allerdings keine Lösung zu sein.

Keine eigenen Interessen

Hier liegt der Hund begraben. Lüders kennt keine eigenen Interessen Deutschlands, jedenfalls nicht des deutschen Volkes, allenfalls der Bundesrepublik. Für seine Liebe zur islamischen Welt riskiert er das Todesurteil der westlichen Nachkriegsöffentlichkeit: Antisemit zu sein. Doch bricht er nicht aus dem Opferspiel aus, er nimmt nur die Underdogs unter den Opfern, die Muslime, gegen die jüdischen Edelopfer in Schutz.

Seinem eigenen Nicht-Opfer-Volk fehlt in diesem Schema die Rechtssubjektivität. Ebenso allen anderen westlichen Ländern. Deshalb kann er nicht verstehen, daß der Orient nicht gerade Trumps oberste Priorität ist, er es sich aber nicht leisten kann, jene Republikaner im Kongreß zu verlieren, die bei AIPAC auf der Soldliste stehen. Lüders kommt gar nicht auf den Gedanken, daß ein Amerikaner die geplante Umsiedelung der Palästinenser auf die Sinaihalbinsel bedauern mag, die geplante Umsiedelung von Guatemalteken nach Iowa und Wisconsin hingegen als direkte Bedrohung auffaßt.

Kein Horrorszenario im Orient, sondern nur die Wiedergewinnung unseres Status als eines eigenständigen Rechtssubjekts kann uns die Handlungsfähigkeit zurückgeben, eigene Interessen zu vertreten und unabhängig von dem heuchlerischen Geschrei fremder Interessengruppen zu wahren.

Michael Lüders: Armageddon im Orient, Wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt, München 2018, 272 S., 14,95 €. ISBN 978-3-406-72791-7