Le canal de Suez et ses alternatives

Ex: https://katehon.com/ru/article/sueckiy-kanal-i-ego-alternativy

Dans les conditions actuelles de coopération étroite entre les pays et de mondialisation de l'économie, le problème des corridors de transport internationaux (ITC) requiert une attention particulière dans les politiques nationales et internationales. L'organisation des corridors de transport est basée sur la concentration des flux de marchandises, de transport et de passagers dans une seule direction, ce qui implique des infrastructures développées et de grande capacité.

Les canaux construits par l'homme dans différentes parties du monde ont modifié le transport international, en réduisant les itinéraires de livraison et les coûts d'exploitation. Actuellement, les principaux canaux construits par l'homme dans le monde, tels que le canal de Panama, le canal Volga-Don, le canal de Corinthe, le Grand Canal et le canal de Suez, offrent des voies de transport alternatives à travers les principaux réseaux maritimes du monde, facilitant ainsi un transport efficace.

Le canal de Suez, long de 193,30 kilomètres (120 miles), est une voie d'eau artificielle au niveau de la mer située en Égypte qui relie la mer Méditerranée au golfe de Suez, la branche nord de la mer Rouge. Officiellement ouvert en novembre 1869, le canal de Suez est l'une des voies maritimes les plus utilisées au monde, avec des milliers de navires qui y passent chaque année. Séparant l'Asie du continent africain, le canal offre la voie maritime la plus courte entre l'Europe et les régions qui bordent l'océan Indien et le Pacifique occidental.

Le canal de Suez relie Port Saïd, sur la mer Méditerranée, et Suez, sur la mer Rouge. Le transport de marchandises par le canal reste l'un des moyens les moins chers et les plus sûrs de transporter des marchandises entre l'Europe et l'Asie par la mer.

Ouvert à la navigation en 1869, le canal a longtemps été géré par les Français et les Britanniques. Le 26 juillet 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser annonce sa nationalisation.

L'exploitation de ce corridor fluvial est l'une des principales sources de recettes en devises pour le trésor égyptien, avec les exportations d'hydrocarbures, le secteur du tourisme et les envois de fonds des Égyptiens travaillant dans d'autres pays.

Aujourd'hui, plus de 30.000 navires battant pavillon de plus de 100 pays du monde passent par le canal chaque année. Au total, ils transportent environ 300 millions de tonnes de marchandises diverses. 14% du total du commerce mondial, la plupart des expéditions de pétrole de la région du Golfe Persique vers l'Europe et l'Amérique passent par le canal.

Au cours de l'exercice 2007-2008, le canal de Suez a réalisé des recettes record de 5 milliards 113 millions de dollars, soit près d'un milliard de plus que les années précédentes.

Dans la matinée du 23 mars 2021 (7 h 40 heure locale), l'Ever Given, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde (avec 18.000 conteneurs à bord), en provenance de Malaisie et à destination des Pays-Bas, traverse le canal de Suez. Il traverse le canal et s'échoue, sa proue et sa poupe restant coincées dans le rivage. À la suite de l'accident, la circulation dans le canal a été interrompue.

Le navire a été partiellement échoué avec succès le 29 mars à 04:30 heure locale (05:30 MSK). Vers 15h00 (16h00 MSC) le même jour, le navire a été complètement retiré du haut-fond et remorqué, après que 27 000 mètres cubes de sable aient été excavés sous l'étrave du navire. Cependant, le trafic dans le canal n'a pas été repris.

De tels incidents, bien que rares, se produisaient encore dans le canal de Suez. Cela a nécessité la sélection de voies de transport alternatives. Il a également été suggéré que les armateurs pourraient être intéressés par l'utilisation de la route maritime du Nord, qui est une alternative aux routes des canaux de Suez et de Panama, mais cela retarderait les délais de livraison, augmenterait les coûts de transport et entraînerait une pénurie de conteneurs et de porte-conteneurs disponibles.

"La route maritime du Nord" dessert les ports de l'Arctique et les principaux fleuves sibériens (importations de carburant, d'équipements, de nourriture ; exportations de bois, de ressources naturelles). Alors que la distance parcourue par les navires entre le port de Mourmansk et le port de Yokohama (Japon) par le canal de Suez est de 12840 miles nautiques, la route maritime du Nord ne prend que 5770 miles nautiques.

Une autre contrepartie au canal de Suez est le projet de corridor de transport international (ITC) nord-sud (NS). Le corridor de transport est conçu pour fournir une liaison de transport entre les États baltes et l'Inde via l'Iran.

Les principaux avantages du corridor de transport nord-sud par rapport à d'autres itinéraires (en particulier, par rapport à la route maritime passant par le canal de Suez) sont une réduction de moitié ou plus de la distance de transport, ainsi que des coûts de transport par conteneur inférieurs à ceux du transport maritime. La longueur de ce corridor de transport international sera de 7,2 mille kilomètres [1].

L'incroyable coïncidence de la signature de l'accord de partenariat stratégique entre l'Iran et la Chine et des événements avec Ever Given dans le canal de Suez conduira inévitablement à un regain d'intérêt pour l'initiative "One Belt, One Road" (OBOR) (PPI) et tous les corridors interconnectés de l'intégration eurasienne.

Une autre partie du puzzle est la manière dont le corridor de transport international (ITC) nord-sud sera relié au PPI et à l'EAEU. L'Iran, la Russie et l'Inde discutent depuis 2002 des complexités de la construction de ce corridor commercial maritime/ferroviaire/routier de 7.200 km. L'ITC part de Mumbai et traverse l'océan Indien jusqu'en Iran, la mer Caspienne, puis Moscou. En termes d'attractivité, le projet concerne l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizstan, l'Ukraine, Oman et la Syrie.

Le MCT réduit le délai de livraison de l'Inde occidentale à la Russie européenne de 40 à 20 jours, tout en réduisant les coûts de 60 %. Elle est déjà opérationnelle, mais pas encore en tant que route maritime et ferroviaire continue.

En avril 2021, les autorités turques ont annoncé le début imminent de la construction du canal d'Istanbul, une nouvelle voie navigable de 51 kilomètres de long, qui doublera le détroit du Bosphore. Le début de la construction est déjà prévu pour la fin juin 2021.

Selon les plans du gouvernement, le canal, qui reliera la mer de Marmara et la mer Noire, se tiendra à 100 kilomètres à l'ouest d'Istanbul et transformera en fait la partie européenne de la ville en une île.

Grâce à ce nouveau canal, les autorités turques espèrent décongestionner le Bosphore, l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, par laquelle transitent chaque année 53 000 navires. Elle devrait également protéger l'architecture et les monuments d'Istanbul contre des incidents tels que celui qui s'est produit récemment dans le canal de Suez. Contrairement au Bosphore, créé par la nature, qui est assez sinueux et difficile à traverser, le canal d'Istanbul sera constitué de deux sections presque droites, ce qui facilitera et accélérera le passage des navires.

"Le canal d'Istanbul sera une route maritime internationale qui améliorera les capacités logistiques et les infrastructures de la Turquie", a déclaré le ministre des infrastructures et des transports, Adil Karaismailoglu [2].

Le coût du projet, selon diverses sources, est estimé à 15-20 milliards de dollars. Le détroit artificiel devrait avoir une longueur de 45 à 50 kilomètres, une profondeur de 25 mètres et une largeur moyenne de 150 mètres. De telles dimensions permettront aux grands paquebots, aux pétroliers et même aux sous-marins de le traverser. À titre de comparaison, le canal de Suez a aujourd'hui une profondeur d'environ 20 mètres et une largeur pouvant atteindre 350 mètres. Des résidences et des maisons privées seront construites le long des rives du canal d'Istanbul.

Cette référence historique est nécessaire pour passer en revue le sujet qui nous préoccupe : la présence ou l'absence d'une raison de construire un canal navigable en Israël.

L'administration du canal a créé un fonds, dans lequel 25 % de toutes les recettes brutes sont déposées pour financer les travaux d'équipement et l'approfondissement continu du canal.

Mais malgré cette somme considérable, le canal, qui avait été enfoncé jusqu'à 20 mètres de profondeur, devient à nouveau peu profond. Aujourd'hui, les autorités du canal garantissent officiellement aux marins une profondeur de 13 mètres, soit le maximum autorisé pour la navigation de la flotte de gros tonnage. Chaque année, les avis émis par l'Organisation maritime internationale (OMI) font état de dizaines de navires échoués alors qu'ils suivent le canal de Suez [3].

Quels sont les avantages du projet israélien ? Le canal doit relier la mer Méditerranée (Ashkelon) et la mer Rouge (Eilat), en passant par le désert du Néguev. La situation géographique d'Israël et, par conséquent, de son canal navigable, ainsi que du canal de Suez, se situe dans la zone de l'isthme entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, ce qui constitue un facteur décisif réduisant la route la plus courte pour les navires voyageant de l'Asie vers l'Europe et l'Amérique, raccourcissant la distance de 5 à 9 mille miles par rapport à la route contournant l'Afrique. Les nombreuses années de fonctionnement du canal de Suez, aussi critiques que nous puissions être à l'égard de son fonctionnement, ont atteint leur objectif premier : il a attiré le trafic de marchandises du monde entier.

Les arguments de la partie israélienne sont les suivants :

1) "Il nous suffit de construire notre propre canal, bien meilleur en tous points techniques et de navigation que le canal de Suez. Contrairement au canal de Suez, le canal de navigation israélien est posé sur un sol sec, souvent rocheux.

Cela présente un avantage majeur par rapport au canal de Suez, car nous évitons les énormes dépenses liées au déblaiement d'un canal posé dans un terrain marécageux. Coupant le plateau du Néguev à son point le plus bas (600 m au-dessus du niveau de la mer), exactement du nord-nord-ouest au sud-sud-est, puis profitant du creux naturel de la mer Morte, et, coupé de l'entrée dans la mer Morte par un barrage, le canal tourne le long du creux au sud-sud-ouest, vers Eilat.

Le principal facteur de réussite du fonctionnement du canal israélien est sa taille. La taille du canal, sa largeur et la profondeur de son chenal déterminent sa capacité de transport. Le calcul lors de la construction de tels ouvrages hydrauliques doit tenir compte du fait que leur exploitation est prévue pour l'éternité, il est donc nécessaire de prendre en compte le développement de la flotte mondiale de grande capacité.

2) "Contrairement à l'Égypte, nous ne pouvons pas autoriser le passage de navires dont le port en lourd (deadweight) est de 300.000 tonnes et plus. En raison de l'impossibilité de passer le canal de Suez, ils suivent le cap de Bonne-Espérance (autour de l'Afrique). Les dimensions de notre canal devraient garantir un passage libre et sûr pour la flotte de grande capacité.

Si tous les types de navires peuvent naviguer à plein régime dans le canal israélien et ne sont pas gênés par la largeur et le tirant d'eau du canal, ce sera la clé du succès.

Les dimensions proposées pour le canal maritime israélien permettraient aux navires de tous types de naviguer sans escale à l'approche du canal, ne ralentissant que pour accueillir les pilotes et les représentants des autorités frontalières et douanières.

La taille du canal de navigation maritime israélien permettra aux navires non seulement de traverser le canal à plein régime, mais aussi, si nécessaire, de le doubler sans craindre de quitter le chenal.

En résumé, il est évident que la fermeture du canal de Suez donnera un nouvel élan au développement de routes commerciales alternatives. Actuellement, nous pouvons déjà constater que la Russie travaille plus activement à la mise en œuvre du projet de "route maritime du Nord" et que certaines décisions sont prises en matière de soutien hydrographique à la navigation dans l'Arctique. Il est probable que la Chine oriente ses forces vers l'intensification des travaux relatifs à l'initiative "Une ceinture, une route". Le fait que le canal de Suez soit utilisé pour une part importante du commerce entre l'Europe et l'Asie du Sud, ainsi que le coût et la rapidité de la livraison suggèrent que cette option restera une priorité dans un avenir proche. En outre, l'évaluation de la perspective à moyen terme prouve qu'à l'heure actuelle, rien ne peut remplacer le canal de Suez.

Comme indiqué ci-dessus, les problèmes liés au blocage du trafic sur le canal de Suez se sont produits assez rarement dans l'histoire, et des mesures peuvent être prises pour éviter de tels incidents à l'avenir. Par exemple, les autorités égyptiennes peuvent continuer à approfondir et à élargir le canal, comme elles l'ont fait il y a quelques années avec le projet du nouveau canal de Suez. Ce sera probablement la mesure la plus efficace pour réduire les risques de tels accidents à l'avenir.

Notes:

1] La Russie, l'Inde et l'Iran vont créer une alternative au canal de Suez.

[2] https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11079293

[3] http://isracanal.com/index/ehkonomika/0-8

[4] http://isracanal.com/

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

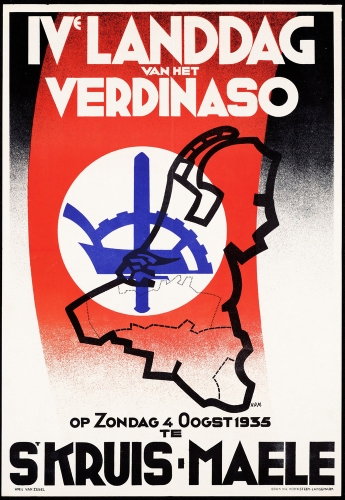

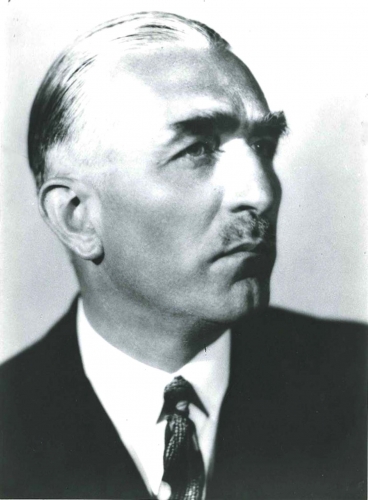

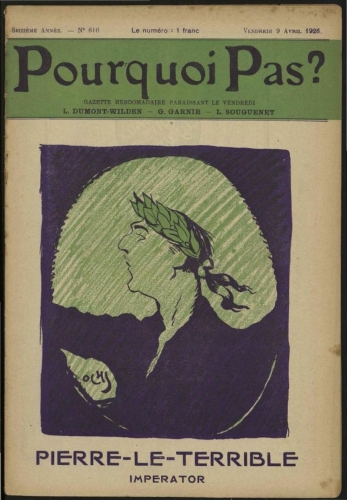

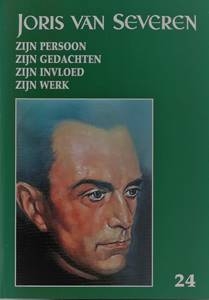

Le numéro 24 (année 2020) de la publication annuelle en néerlandais du Centre d’étude Joris Van Severen (1) consacre un article aux relations entretenues par Pierre Nothomb (1887-1966), fer de lance du nationalisme belge, et Joris Van Severen (1894-1940), au départ nationaliste flamand mais qui a évolué de l’idée d’une union entre les Pays Bas et la Flandre vers celle du regroupement, au sein d’un nouvel État, des Pays Bas, de l’ensemble de la Belgique, du Luxembourg et de la Flandre française, sous la direction du Roi Léopold III.

Le numéro 24 (année 2020) de la publication annuelle en néerlandais du Centre d’étude Joris Van Severen (1) consacre un article aux relations entretenues par Pierre Nothomb (1887-1966), fer de lance du nationalisme belge, et Joris Van Severen (1894-1940), au départ nationaliste flamand mais qui a évolué de l’idée d’une union entre les Pays Bas et la Flandre vers celle du regroupement, au sein d’un nouvel État, des Pays Bas, de l’ensemble de la Belgique, du Luxembourg et de la Flandre française, sous la direction du Roi Léopold III.