jeudi, 31 mars 2022

Capitalisme et écologisme: le cas de l'éco-bouddhisme en Thaïlande

Capitalisme et écologisme: le cas de l'éco-bouddhisme en Thaïlande

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/capitalismo-ed-ecologismo-il-caso-delleco-buddhismo-in-thailandia-giovanni-sessa/

L'orientation écologique est certainement un trait qui connote de l'intérieur la théorie et la pratique du capitalisme cognitif actuel. Le prométhéisme radical atteint par l'industrialisme moderne semble s'être estompé au cours des dernières décennies face à la possible catastrophe environnementale annoncée par les données scientifiques. C'est ainsi qu'est né un "écologisme" systémique, visant à défendre les intérêts de la Forme-Capital et hétéro-dirigé par les potentats communicants dans les sociétés opulentes. Un exemple frappant en est le "gretisme" (avec Greta Thunberg), un phénomène médiatique qui a réussi à coaguler les instances de l'écologie réformiste au sein du système actuel. Un livre récent de l'anthropologue Amalia Rossi, maître de conférences à la Nouvelle Académie des Beaux-Arts de Milan, montre comment l'écologisme, produit de la parthénogenèse du capitalisme, progresse également dans les pays en développement, comme la Thaïlande. Nous nous référons à son livre Eco-Buddhismo. Monaci della foresta e paesaggi contesi in Thailandia, publié par Meltemi (pour les commandes : redazione@meltemieditore.it, 02/22471892, pp. 320, euro 20.00). Le volume s'ouvre par une préface d'Andrea Staid.

Il s'agit d'une étude analytique, résultat du séjour et des recherches de l'auteur dans la province thaïlandaise de Nam, à la frontière nord du Laos. Ce territoire, dans la complexité des événements politiques thaïlandais des dernières décennies, avec une succession de gouvernements réformistes et des phases de dictature militaire ouverte, a été le foyer d'une insurrection maoïste. La méthode de Rossi est interdisciplinaire et son attitude d'investigation est explicitement définie comme "non neutre": l'auteur prend position sur les changements qui se produisent en Orient à la lumière de sa propre histoire et de son milieu culturel: "en fait, j'étais à la fois "avec" et "contre" tous les "indigènes" [...] en essayant de me placer au-dessus des parties, mais seulement après avoir imaginé porter les masques de mes informateurs et agir et penser comme eux" (p. 32). Premièrement, le lecteur, pour entrer dans le vif du sujet, comme le souligne la préface, doit se débarrasser des préjugés liés à la vision occidentale du monde, pour laquelle il faudrait aujourd'hui "préserver la nature", un impératif issu du dualisme nature/culture, tel qu'il était pensé en Europe. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que, même en Thaïlande, la récente reconfiguration du paysage par la création de réserves et de parcs naturels n'a pas tenu compte des besoins et de la culture des habitants de la région de Nam. Ces "gardiens" de la terre ont pratiqué pendant des siècles une agriculture semi-nomade, aujourd'hui considérée comme non rentable et non esthétique. C'est pourquoi ils ont été retirés de leur habitat.

Rossi examine la situation dans l'ancien royaume de Siam en utilisant le concept de paysage-théâtre, développé par le géographe Eugenio Turri, et l'idée debordienne du paysage comme "spectacle" conçu par le pouvoir. De ce point de vue, l'auteur identifie les différentes scènes paysagères créées au fil du temps en Thaïlande. Tout d'abord, celle conçue par l'État, qui a donné lieu à la cartographie du territoire, en y distinguant les fonctions économiques à attribuer aux différentes zones. Il faut également considérer l'élaboration du paysage souhaitée par les entreprises et les multinationales, qui : "face à une sensibilité accrue aux questions écologiques [...] ont jugé utile de construire stratégiquement leur image [...] en s'enveloppant d'une aura morale et d'une esthétique écologiques" (p. 40). Cela a conduit à l'énorme développement de l'industrie de l'écotourisme. Les ONG, quant à elles, sont devenues les porteuses d'une imagerie qui remonte aux valeurs de l'Occident progressiste, mettant l'accent sur les droits des indigènes, la décentralisation administrative et la démocratisation des ressources naturelles. L'éco-bouddhisme joue par ailleurs un rôle important : "Le Sangha (clergé bouddhiste) et les souverains de la dynastie Chakri [...] ont commencé à proposer des visions inédites, anti- ou alter- développementistes [...] visions qui sont spécifiquement liées à l'identité nationale thaïlandaise" (p. 43). Certains moines de l'ordre Theravadin ont renoué avec la tradition des moines de la forêt, en prenant leurs distances avec le projet de développement pro-occidental.

Les scénarios imaginés par l'éco-bouddhisme ont été avalisés par la famille royale: "vers la fin des années 1990 [...] cela s'est fait par la propagation de l'idéologie populiste de l'Économie de la modération [...] conçue par le roi Bhumibol Adulyadej, très aimé et qui a vécu longtemps" (p. 44-45). Cette vision économique vise à soustraire les populations du pays oriental au marché mondial en se concentrant sur la conduite productive de l'autosubsistance agricole des villages. L'éco-bouddhisme a trouvé une audience auprès des populations locales, en fonction également de la récupération de la cérémonie de "consécration des forêts" due, notamment, à Phra Manat. Ce dernier avait compris comment "la consécration symbolique des arbres pouvait être une arme efficace pour sensibiliser les populations locales à la nécessité de préserver l'environnement" (p. 168).

Rossi note que l'éco-bouddhisme, du moins au début, est né d'un mélange de démocratie et de socialisme avec des éléments religieux. Plus tard, le fondateur du mouvement lui-même, Buddhadasa, fait explicitement l'éloge de la monarchie et qualifie ses thèses économiques de "conservatisme radical". Pour cette raison, l'anthropologue considère que l'éco-bouddhisme est fonctionnel au modèle de développement capitaliste, une fausse alternative. De plus, elle ajoute : "la monarchie thaïlandaise [...] participe avec son immense capital au même système qu'elle voudrait critiquer et changer par la diffusion de la nouvelle philosophie économique éco-bouddhiste, et cette contradiction en Thaïlande est ostensible" (p. 174).

Au contraire, nous pensons que le discours sur l'éco-bouddhisme, au-delà du lien contingent de certains de ses représentants avec la monarchie thaïlandaise contemporaine, redécouvrant la dimension sacrée de la nature, le trait identitaire de l'appartenance de l'homme à un espace donné, est un point de référence important pour ceux qui croient qu'il est essentiel de revenir regarder la physis. Pour sortir de l'impasse actuelle, du désastre possible, il est nécessaire de jumeler Orphée et Prométhée, comme cela s'est produit dans les civilisations traditionnelles. La tradition est la voie à suivre.

Giovanni Sessa.

19:17 Publié dans Actualité, Ecologie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, thaïlande, asie, affaires asiatiques, écologie, écologisme, éco-bouddhisme, bouddhisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

De la "Doctrine" de Monroe aux "Quatorze points" de Wilson

De la "Doctrine" de Monroe aux "Quatorze points" de Wilson

par Michele Rallo

Les origines de l'interventionnisme américain dans les affaires européennes

Source : https://www.ereticamente.net/2022/03/dalla-dottrina-di-monroe-ai-quattordici-punti-di-wilson-michele-rallo.html

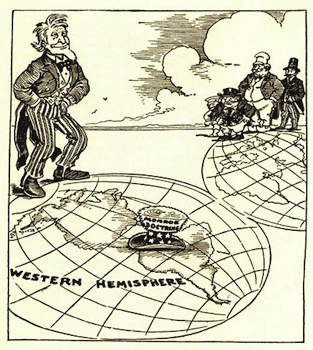

C'est en 1823 que James Monroe, le 5e président des États-Unis d'Amérique, a énoncé la "doctrine" qui allait prendre son nom (en réalité dû à son ministre des affaires étrangères John Adams). Selon cette doctrine, les États-Unis revendiquent une suprématie totale sur les Amériques du Nord et du Sud, ordonnant aux puissances européennes de ne pas intervenir dans cet "hémisphère", à l'exception des territoires coloniaux qui leur appartiennent encore. En réalité, seule la présence des cousins britanniques serait tolérée (du Canada aux Malouines), tandis que les autres puissances coloniales (France, Espagne, Portugal) seraient directement ou indirectement évincées de leurs possessions.

Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accordait à l'époque à dire que la doctrine de Monroe était essentiellement une proposition de partage du monde : l'Amérique aux Américains et - corollaire logique - l'Europe aux Européens. Liberté d'action dans le reste du monde, avec toutefois quelques voies préférentielles : l'Asie orientale et le Pacifique pour les États-Unis, l'Asie occidentale et l'Afrique pour les puissances européennes.

Quoi qu'il en soit, tout le monde s'accordait à l'époque à dire que la doctrine de Monroe était essentiellement une proposition de partage du monde : l'Amérique aux Américains et - corollaire logique - l'Europe aux Européens. Liberté d'action dans le reste du monde, avec toutefois quelques voies préférentielles : l'Asie orientale et le Pacifique pour les États-Unis, l'Asie occidentale et l'Afrique pour les puissances européennes.

Cela a duré quelques décennies : le temps nécessaire aux Américains pour se débarrasser de certaines présences gênantes, notamment aux frontières. Le dernier épisode fut la guerre hispano-américaine de 1898, à l'issue de laquelle les États-Unis ont acquis Cuba (officiellement "indépendante"), Porto Rico et - en Asie - les Philippines et l'île de Guam.

L'Espagne étant ainsi expulsée du continent américain, on a eu l'impression pendant un moment que les États-Unis et les puissances européennes étaient retranchés dans leurs sphères d'influence respectives. Mais ce n'était qu'une impression - justement - parce que depuis quelques années (après l'assassinat de Lincoln en 1865), les cercles de la City de Londres avaient déjà commencé à tisser la toile d'une entente transocéanique qui unirait les États-Unis et le Royaume-Uni avec ses dominions : cimentant ainsi, derrière le paravent d'une alliance ethnique, les intérêts financiers et mercantiles du bloc anglo-saxon. Quelques années plus tard, le Sud-Africain (blanc) Jan Smuts qualifiera ce bloc de "fédération britannique des nations" et vantera sa fonction anti-européenne : "N'oubliez pas qu'après tout, l'Europe n'est pas si grande et ne continuera pas à le paraître à l'avenir. (...) Ce n'est pas seulement l'Europe que nous devons considérer, mais aussi l'avenir de cette grande confédération d'États à laquelle nous appartenons tous" [1].

Le projet de bloc anglo-saxon a franchi une étape décisive lors de l'élection présidentielle de novembre 1912, lorsque le parti républicain - dominant depuis l'époque de Lincoln - s'est divisé et a présenté deux candidats opposés de taille (le président sortant William Taft et l'ancien président Theodore Roosevelt), permettant à l'outsider démocrate Thomas Woodrow Wilson d'être élu.

Wilson prend ses fonctions en mars 1913 et se lance immédiatement dans un vaste programme de "réformes" apparemment positives. En réalité, l'objectif de toute son activité frénétique de réforme était de privatiser le système bancaire, alignant ainsi les États-Unis sur le modèle financier qui dominait la politique britannique. En décembre 1913, la Réserve fédérale a été créée, une banque "centrale" qui était aux États-Unis d'Amérique ce que la Banque d'Angleterre des Rothschild était à la Grande-Bretagne depuis 1694 : toutes deux étaient privées et avaient le droit exclusif de frapper la monnaie nationale et de la prêter à leurs gouvernements respectifs.

Avec l'élection de Wilson, le monde des affaires et de la finance quittait donc le parti républicain pour se lier - étroitement - au parti démocrate. Et ce monde trépignait, il avait envie de franchir les frontières, de se lier à d'autres hommes d'affaires et à d'autres financiers, de s'étendre bien au-delà des frontières tracées par la Doctrine Monroe. Il s'agissait d'une nouvelle forme de colonialisme, un colonialisme économique ; qui, toutefois, ne rivalisait pas avec les partenaires britanniques pour les domaines traditionnels afro-asiatiques, mais visait plutôt le "marché" le plus riche, celui de l'Europe. Avec une connotation particulière : alors que le colonialisme européen visait des pays arriérés, presque toujours dépourvus d'une structure étatique complète, le néocolonialisme américain prétendait s'imposer à des pays hautement civilisés et développés, ceux dont étaient issus les colons qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Ce sont les fils enrichis qui se sont retournés contre leurs pères.

Naturellement, les nations européennes n'étant pas prêtes à se laisser coloniser le sourire aux lèvres, les Américains ont dû attendre la bonne occasion pour intervenir sur le Vieux Continent, pour faire peser le poids de la puissance américaine sur la balance : puissance industrielle et militaire, mais surtout puissance économique. Et l'occasion ne tarde pas à se présenter : le 28 juin 1914, l'attentat de Sarajevo a lieu, et un mois plus tard, le premier coup de canon est tiré dans ce qui deviendra la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale.

Bien que la majorité de la population américaine (anglo-saxonne) ait naturellement sympathisé avec leurs cousins britanniques, ils n'ont pas dévié de leur attitude traditionnelle à l'égard des affaires européennes : un isolationnisme "historique" profondément ancré, qui, en temps de guerre, se traduisait par une neutralité absolue, à la limite de l'indifférence.

Au contraire, les milieux financiers, industriels et mercantiles sont pieds et poings liés à leurs correspondants britanniques, qu'ils approvisionnent par des envois massifs et continus par voie maritime. Leur intérêt spécifique était non seulement la victoire à Londres, mais aussi - en perspective - la pénétration des marchés européens, que seule cette victoire pouvait favoriser.

Le président Wilson, officiellement du moins, semblait fermement ancré dans des positions non-interventionnistes. En fait, il était plus que favorable à l'intervention américaine dans la guerre en Europe. Cependant, il avait les mains liées par les nouvelles élections présidentielles, qui approchaient à grands pas. Étant donné la neutralité viscérale de l'électorat américain, il ne pouvait être réélu que s'il donnait l'impression, ou plutôt la certitude, qu'il maintiendrait les États-Unis en dehors de la guerre en Europe.

Même après sa réélection (novembre 1916), Wilson ne pouvait pas changer sa ligne diplomatique d'un iota : les Américains étaient toujours très opposés à la possibilité même la plus lointaine d'une intervention, et le président ne pouvait certainement pas aller dans la direction opposée.

Ce sont toutefois les Allemands qui ont offert sur un plateau d'argent l'excuse qui permettrait à Woodrow Wilson de décider d'intervenir. Au fur et à mesure que les approvisionnements de l'industrie américaine vers l'Angleterre augmentaient, le nombre de torpillages de navires marchands américains augmentait, avec les pertes humaines que cela impliquait. Les Allemands auraient pu obtenir le même résultat en arrêtant les navires américains et, peut-être, en les saisissant. Au lieu de cela, ils ont préféré torpiller et couler les navires. Ils ne se rendaient pas compte (et ne se rendraient pas compte non plus pendant la Seconde Guerre mondiale) qu'un comportement brutal provoque la désapprobation et l'hostilité générales, même si ce comportement est le résultat d'une "provocation" de l'ennemi.

Le casus belli s'est produit le 19 mars 1917, avec le naufrage du cargo "Vigilantia" avec tout son équipage. L'indignation de l'opinion publique américaine est telle que Woodrow Wilson peut demander au Congrès de voter l'entrée en guerre des États-Unis. Cela s'est produit le 6 avril.

La voie du "libre-échange" était enfin ouverte. Il fallait cependant rassurer les Européens (amis, ennemis et neutres), les convaincre que l'envoi des armées américaines sur le Vieux Continent ne cachait aucune intention colonialiste, mais n'était que le fruit de la générosité, d'une propension à la charité à l'échelle planétaire. Voici donc le recours à un alibi idéologique : ce n'est pas par soif de pouvoir que les États-Unis ont envoyé leurs soldats outre-Atlantique, mais pour défendre la démocratie ; non pas pour en retirer des avantages économiques, mais pour libérer le peuple. [Un refrain répété de manière obsessionnelle dans toutes les guerres américaines, de la Seconde Guerre mondiale à la destruction de la Libye].

Wilson s'est dessiné le profil moraliste d'un grand leader qui a conduit sa nation à la guerre non pas pour des raisons futiles, mais pour défendre les idéaux les plus élevés de liberté, de démocratie, de justice, de progrès, de prospérité, de paix entre les nations et d'autodétermination des peuples. D'où la nécessité d'idéologiser le choix de la guerre, en la présentant comme une intervention visant à réparer les torts imposés aux nations par les "méchants" du moment, presque comme la transposition d'un film "occidental" sur la scène mondiale tout entière.

Le président a très bien su camoufler un choix clairement utilitaire sous de nobles idéaux. Il a inventé un certain nombre de slogans frappants - "la guerre pour mettre fin aux guerres" ou "rendre le monde sûr pour la démocratie" - et est allé jusqu'à esquisser un scénario d'après-guerre idyllique : "pas d'annexions, pas de contributions, pas d'indemnités de guerre" [2]. Rien de tout cela ne se produira. Au contraire, les annexions, contributions et indemnités de guerre - appliquées de manière disproportionnée au profit de Londres, de Paris et de leurs clients - contribueraient de manière décisive à rendre le monde peu sûr pour la démocratie et à préparer le terrain pour de nouvelles guerres. Et ce, avec la circonstance aggravante d'une attitude qui variera fortement d'un sujet à l'autre : forcer - par exemple - l'Italie à renoncer à Fiume/Rijeka, et en même temps permettre à la France de mutiler impitoyablement l'Allemagne, ou à l'Angleterre de tenter de rayer la Turquie de la carte. Tout cela a été couronné par un fort coup de pinceau de la fierté et de l'arrogance du nouveau riche, du nouveau maître du monde qui dicte benoîtement à ses sujets les règles de la coexistence civilisée.

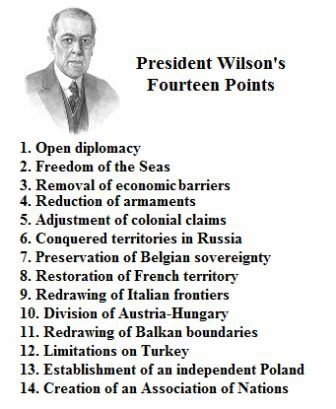

Tout cela a été inclus et condensé dans un véritable manifeste idéologique de l'interventionnisme américain, qui est entré dans l'histoire sous le nom des "Quatorze points de Wilson". Il s'agissait d'un "message au Congrès" par lequel le président tentait d'adoucir la pilule de l'intervention ; une intervention qui - malgré le comportement imbécile des Allemands qui avait indigné les Américains - continuait à susciter des doutes et de la perplexité, tant dans l'opinion publique nationale que dans de nombreux secteurs du Congrès. Mais les Quatorze Points - en même temps - étaient aussi une sorte de message aux chancelleries du monde entier, énonçant dès le départ les diktats de la pax americana, auxquels tous - vainqueurs et vaincus - devraient se conformer.

Le bavardage initial était un exercice de justification inventive de l'intervention, entièrement basé sur les déclarations de principe (mensongères) déjà mentionnées : "Nous sommes entrés dans cette guerre parce qu'il y avait eu des violations du droit qui nous touchaient au plus profond de nous-mêmes et qui rendaient la vie de notre peuple impossible à moins qu'il n'y soit remédié et que le monde soit une fois pour toutes protégé du danger de leur retour. Ce que nous exigeons de cette guerre n'a donc rien de particulier pour nous. Ce que nous voulons, c'est que le monde devienne un lieu sûr où chacun puisse vivre, un lieu possible pour toutes les nations qui veulent la paix, pour toutes les nations qui veulent vivre leur vie librement, décider de leurs propres institutions, être sûres d'être traitées équitablement et justement par les autres nations, au lieu d'être exposées à la violence et à l'agression. Tous les peuples du monde sont en effet unis dans cet intérêt suprême ; et en ce qui nous concerne, nous voyons très clairement que si la justice n'est pas rendue aux autres, elle ne peut l'être à nous-mêmes. Notre programme est donc le programme de la paix mondiale."

Mais lorsqu'il s'agit de détailler "le programme de paix mondiale", les vagues déclarations se transforment en diktats concrets et arrogants qui préfigurent l'avenir établi à Washington (et à Londres) pour les différentes nations d'Europe. Avec la réserve que ce programme était "le seul programme possible".

Le point 9 était consacré à l'Italie : "Une révision des frontières de l'Italie doit être effectuée sur la base de la frontière ethnographique facilement reconnaissable." Nous verrons plus tard comment "la frontière ethnographique facilement reconnaissable" était, en réalité, le mécanisme qui devait empêcher la réalisation de nos objectifs, laissant des milliers et des milliers de nos compatriotes sous la souveraineté yougoslave.

Mais, au-delà de l'arrogance avec laquelle le sort de chaque pays européen était fixé, ce qui était particulièrement significatif, c'était un point général, le numéro 3 : "L'abolition, jusqu'à l'extrême limite du possible, de toutes les barrières économiques, et la création de conditions égales en matière de commerce entre tous les pays qui adhéreront à la paix et s'uniront pour la maintenir" [3].

Le seul programme possible pour la paix mondiale était donc l'abolition des barrières économiques, des "murs" du Vieux Continent, dans le seul but de favoriser la diffusion de la production et des capitaux américains en Europe. C'était l'anticipation de ce qui, un siècle plus tard, serait appelé "mondialisation".

NOTES:

[1] Jan Christian SMUTS : La Federazione Britannica delle Nazioni. Discorso del generale Smuts tenuto a Londra il 15 maggio 1917.

[2] Thomas Woodrow WILSON : Le Président Wilson, la guerre, la paix. Recueil des déclarations du Président des Etats-Unis d'Amérique sur la guerre et la paix. 20 décembre 1916 - 6 avril 1918. Librairie Berger-Levrault, Paris, 1918.

[3] WILSON : Le Président Wilson, la guerre, la paix. Cit.

Librement tiré de la rubrique " Rievocazioni " du mensuel de Trapani " La Risacca " publié en décembre 2017.

18:36 Publié dans Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, états-unis, histoire, première guerre mondiale, pax americana, woodrow wilson, doctrine de monroe, impérialisme américain, américanisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les racines indo-européennes de l'Iran chiite

Les racines indo-européennes de l'Iran chiite contemporain

Daniele Perra

Ex: https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/filosofia/le-radici-indoeuropee-delliran-sciita/

La République islamique d'Iran reste encore un pays entouré de mystère pour beaucoup. Cependant, le système établi par les Ayatollahs, bien qu'également inspiré par d'autres expériences révolutionnaires du 20e siècle, a ses racines profondes dans l'histoire, la culture et la tradition d'un espace sur terre où la métaphysique rencontre la métagraphie.

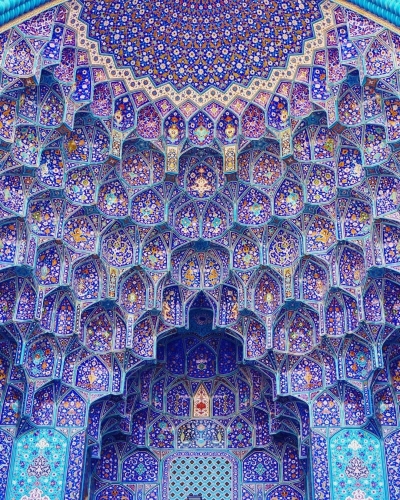

Le Zaratusht-Nameh (le livre de Zoroastre) raconte que lorsque le Prophète avait trente ans, il a ressenti le désir d'Eran-Vej (en Pahlavi ou Persan moyen ; "Airyanem Vaejah" en Vieux Persan) et il est parti avec quelques compagnons, hommes et femmes, vers cette terre. Avoir le besoin d'Eran-Vej signifie désirer le Pays des Visions Célestes. Cela signifie atteindre le centre du monde : le but de tout véritable homo religiosus. Eran-Vej est le lieu de rencontre des Saints Immortels ; c'est le "centre sacré" où les Célestes et les Terriens communiquent. Les événements de cette terre n'ont pas de "dates historiques" : ce sont des épisodes hiérophaniques qui, par conséquent, appartiennent à la sphère de la hiérohistoire. Et l'espace hiérophanique est toujours et à chaque fois au centre. Les paysages d'Eran-Vej, bien que parfaitement réels, n'appartiennent pas à la sphère de la topographie matérielle. Ils n'appartiennent pas à une dimension géographique spatiale mais à une dimension géographique sacrée. Il s'agit d'une géographie imaginaire et l'entrée dans Eran-Vej, qui a lieu le dernier jour de l'année (la veille de Now-Ruz), marque la rupture avec les lois du monde physique. Et c'est toujours à Eran-Vej que Zoroastre se retirera dans une grotte de montagne "ornée de fleurs et de sources jaillissantes": un lieu qui offrira à sa méditation une parfaite imago mundi.

Eran-Vej est situé à Xvaniratha, au centre du keshvar central. Eran-Vej, en fait, est à la fois le centre et l'origine ; c'est le berceau des Aryens (Iraniens). C'est là que les Kayanides, les héros légendaires, ont été créés, et c'est là que la religion mazdéenne a été créée, d'où elle s'est répandue dans les autres keshvars. À l'origine, la terre était établie comme un tout continu, mais suite à l'oppression des puissances démoniaques, elle s'est retrouvée divisée en sept keshvars. Les keshvars, dit le grand iraniste Henry Corbin, plutôt que des "climats", sont des zones de la terre selon une représentation analogue à celle de l'orbis latin. Le keshvar central susmentionné est appelé Xvaniratha ("roue lumineuse") ; celui de l'est Savahi ; celui de l'ouest Arezahi ; ceux du sud sont respectivement Fradadhafshu et Vidadhafshu ; tandis que les deux du nord sont appelés Vourubareshti et Vourujareshti.

Quant à leur position, elle se déduit astronomiquement par rapport au keshvar qui en est le centre, et dont la présence est donc situative de l'espace avant d'être elle-même située dans l'espace. En d'autres termes, il ne s'agit pas de régions réparties dans un espace donné au préalable, espace homogène ou quantitatif, mais de la structure typique d'un espace qualitatif.

Henry Corbin

Xvaniratha représente la totalité de l'espace géographique accessible à l'homme. Celle-ci a été à son tour divisée en sept régions selon un schéma élaboré, entre autres, par le savant iranien al-Biruni (970-1050 après J.-C.). Selon ce schéma, le cercle central est le pays de l'Iran, autour duquel sont regroupés six autres cercles, tangents les uns aux autres et de rayon égal, représentant, au nord, le monde slave-byzantin et le Turkestan ; au sud, l'Arabie et l'Inde ; à l'ouest, la Syrie et l'Égypte ; à l'est, la Chine et le Tibet. L'Iran est donc dépeint comme le centre du monde. Il s'agit d'une conviction extrêmement répandue dans la culture iranienne qui a trouvé une confirmation considérable dans la poésie persane, tant mazdéenne que zoroastrienne et islamique. Le Sad-Dar (ou livre des Cent Portes) déclare : "Le pays de l'Iran est plus précieux que tout autre car il est au centre du monde". Le même concept est repris dans le texte médiéval Haft Peikar (Les sept princesses) de Nizami Ganjavi, qui déclare : "Le monde est le corps et l'Iran est le cœur".

Plus récemment, cette idée a également pris des connotations plus géopolitiques. En effet, un important hojjatoleslam (preuve de l'islam) iranien, interviewé par Claudio Mutti dans la revue d'études géopolitiques Eurasia, a déclaré :

Le mouvement religieux et stratégique de la révolution islamique a assigné à l'Iran une fonction géostratégique. (...) L'Iran est devenu le cœur géostratégique.

L'impact de la révolution islamique sera évalué dans la suite de ce travail. Maintenant, il est bon de se concentrer sur l'idée de l'Iran comme "centre du monde".

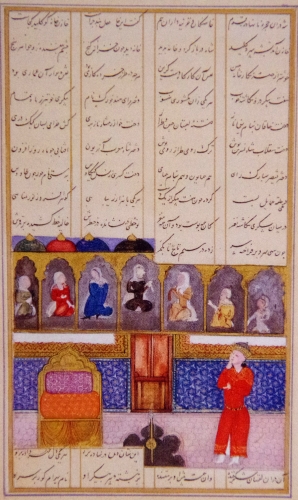

L'être aryen (iranien) est construit en relation/contraste avec l'être touranien. L'iranisme et le touranisme représentent en fait deux interprétations différentes du logos indo-européen. Le Turan est la patrie de la culture indo-européenne nomade. Ce mot ancien est le nom iranien par lequel l'espace géographique de l'Asie centrale était identifié. Dans l'Avesta, le terme désigne le "pays du Tur", c'est-à-dire le peuple nomade des Tuirya, l'ennemi par excellence des Iraniens sédentaires et installés. Ce n'est qu'avec le Shahnameh (Le Livre des Rois) de Firdusi que le terme "Touraniens" commence à désigner les peuples turcs ; bien qu'il n'y ait pas de lien réel entre la culture turque et la culture des anciens Turcs. L'espace touranien est donc le centre éternel à partir duquel se sont répandus les peuples habitant une partie de l'immense dimension spatiale eurasienne. L'Iran, en revanche, est la terre habitée par des tribus provenant du même espace touranien qui, avec le temps, se sont sédentarisées, perdant les caractéristiques nomades et pastorales originelles de la culture indo-européenne. L'Iran (ou Airyana - terre des Aryens), en fait, dérive du terme "arya" qui signifie "laboureur". Celui-ci, à son tour dérivé de la racine "ar", également présente dans plusieurs termes latins de même sens, désigne un titre honorifique particulier inextricablement lié à la terre comme expression de stabilité, de fixité et d'espace sacralisé. En Iran, les Indo-Européens ont d'abord construit leur propre droit purement "terrestre".

Cette "opposition" entre les mondes nomade et sédentaire était également présente lorsqu'une religion "étrangère" est apparue parmi les tribus nomades du désert de la péninsule arabique : l'Islam. Le grand penseur arabe Ibn Khaldoun (1332-1406), dans son œuvre monumentale Kitab al-ibar (Livre des exemples historiques) précédée de la longue introduction al-Muqaddimah (Prolégomènes), a démontré comment les populations nomades, plus disposées aux actes de courage et à un mode de vie éloigné du luxe par rapport aux sédentaires, vivaient dans une condition existentielle plus pure, marquée uniquement par la satisfaction des besoins primaires et, donc, le partage du sacré. Cette idée a également été adoptée par le penseur traditionaliste français René Guénon, qui considérait la sédentarisation comme l'expression de ce processus de "solidification" qui, dans sa perspective, était inexorablement lié à l'éloignement progressif de l'homme de la Tradition. Mais le théoricien de l'asabiyyah (que l'on peut traduire par "solidarité d'esprit"), contrairement à Guénon, a interprété la sédentarisation comme un passage ultérieur au nomadisme (origine de la civilisation), mais pas nécessairement comme une déviation "négative" de celui-ci.

Bataille entre l'Iran et Turan dans le Shahnameh

Ibn Khaldoun, dans son œuvre, fait expressément référence à la condition de l'homme face au désert (as-sahra en arabe) compris comme un espace vide et inhabité. Un vide physique et métaphysique qui le rend particulièrement adapté aux "visions" et aux "électrocutions" : comme pour saint Paul sur le chemin de Damas ou le prophète de l'islam Mahomet. Le désert est le lieu de l'éveil de l'âme. C'est pourquoi elle s'est si admirablement prêtée à devenir le lieu d'élection d'une religiosité qui vise à combler le vide par la "Parole" et le "Livre révélé" (le Coran). Le déterminisme géographique peut donc, d'une certaine manière, fournir une première clé de compréhension de la principale division sectaire de l'Islam, celle entre Sunnites et Chiites : c'est-à-dire entre l'Islam des Bédouins nomades et celui des Arabes acculturés et sédentarisés ; entre les Arabes du désert et ceux du croissant fertile. Kerbala, le lieu du martyre de Hussein (petit-fils de Mahomet), représente, dans la géographie sacrée de l'Islam, la frontière entre deux manières différentes de concevoir l'Islam lui-même. Mais, en même temps, elle représente une frontière entre deux contextes géographiques différents. Au-delà du Tigre et de l'Euphrate, en effet, commence le plateau iranien : la terre indo-européenne où le mazdéisme aura une influence décisive sur le développement de la théologie chiite.

Cet espace existentiel, même avant l'avènement de l'Islam, était marqué par une conception spirituelle du monde fondée sur l'interdépendance entre l'homme et la nature et entre l'ordre physique et métaphysique. Dans cette dimension, la mort et le mal n'existaient pas. L'homme était un produit de la Lumière qui émane de l'Éternel et la mort n'était conçue que comme un retour à la Lumière originelle. L'âme est descendue sur terre uniquement en vue d'une ascension future. Tout n'était que verticalité et hiérarchie. Une verticalité bien exprimée dans le schéma trifonctionnel (Roi/Prêtres - Guerriers - Paysans) par lequel Georges Dumézil a décrit la société traditionnelle indo-européenne. Dans cette perspective, le mal était essentiellement compris comme l'éloignement du bien ; comme le rejet de l'ordre hiérarchique ou comme la sortie du système des castes dans le cas de l'hindouisme.

Contrairement à la vision typiquement nomade "touranienne" du monde comme une hypostase terrestre de la source éternelle de lumière, étrangère au mal, la cosmovision iranienne reposait sur un principe dualiste dans lequel la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, se disputaient la domination de l'homme et du monde. Ainsi, non seulement le mal existait et menaçait l'homme et le monde de ses attraits, mais, plus surprenant encore, il pouvait même, bien que temporairement, prendre le dessus sur le bien. C'est à travers le logos philosophique et religieux iranien (une véritable métaphysique de la lumière) que le temps prend la valeur d'une attente et d'un espoir dans la résurrection, dans le triomphe définitif du bien sur le mal. La lumière dont il est question ici est la "Lumière de la Gloire" à laquelle l'âme de l'homme, une fois portée au sommet de son incandescence, s'identifie afin de pouvoir percevoir l'essence même de la Terre comme un "ange".

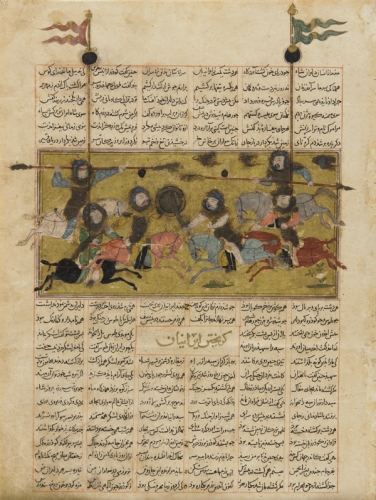

L'archange Spenta Armaiti, fille préférée d'Ahura Mazda et expression de la sagesse divine, a pour antagoniste le démon Taromati, incarnation de la pensée débridée, du tumulte et de la violence. L'activité mentale de l'adorateur qui embrasse Spenta Armaiti définit la nature purement sophienne de la "fille" du Dieu de la Lumière. Il reproduit en lui la pensée de pure sagesse qui est l'essence de l'Ange de la Terre. Il fait donc exister en lui le Spenta Armaiti. C'est la Pensée. Mais dans la pensée il y a un Mot : voici Ashi Vanuhi. Et dans ce Verbe il y a une Action : il y a le siège de Daena, la fille de Spenta Armaiti. La pensée, la parole et l'action représentent la trinité du zoroastrisme.

Le mythe zoroastrien du Saoshyant, celui qui, lors de la rédemption cosmique finale, mènera les armées du bien dans la bataille contre les forces du mal et apportera le renouveau du monde, en fait partie. En effet, dans cette "géosophie" qui s'accomplit à travers les Anges féminins de la terre (Ahura Mazda est entouré de six Archanges trois femmes et trois hommes), l'imagination religieuse mazdéenne purement indo-européenne (il n'aura pas échappé au lecteur attentif que Spenta Armaiti n'est autre que l'Athéna grecque), a configuré un récit imaginaire dans lequel la vision de l'Archange de la Terre engendrant un être humain encore pré-terrestre typifie déjà la génération surnaturelle du Sauveur, le Saoshyant de la dernière heure.

Gayomart, l'Homme primordial a été créé à Eran-Vej, au centre du monde. Les forces du mal, personnifiées par Ahriman, ont fait en sorte que la mort le pénètre. Lorsqu'il est tombé sur le côté gauche, sept métaux sont sortis du corps en métal pur de Gayomart, chacun provenant de son "organe" correspondant, plus l'or : le huitième métal qui provient de l'âme elle-même. Spenda Armaiti a collecté cet or et l'a conservé pendant quarante ans. À la fin de cette période, une plante a poussé du sol, formant le premier couple humain Mahryag - Mahryanag, bien qu'il soit encore difficile d'y distinguer le mâle de la femelle. D'où la profession de foi zoroastrienne :

J'ai pour mère Spenta Armaiti, je dois ma condition humaine à Mahryag et Mahryanag.

Gayomart, Zoroastre et le Saoshyant représentent le début, le milieu et la fin de l'homme. Zoroastre est Gayomart redivivus, tout comme le Saoshyant sera Zoroastre redivivus. Tous naissent à Eran-Vej, où se déroule la "liturgie" finale qui embrasera le monde.

Ces convictions, tant philosophiques que religieuses, seront en quelque sorte reprises par la théologie islamique chiite dans son courant imamite, celui qui est encore majoritaire en Iran aujourd'hui. Selon cette branche particulière de l'Islam, dont la séparation d'avec le courant littéraliste sunnite est trop souvent réduite à de simples motivations politiques, les douze Imams qui ont assumé la fonction prophétique après la mort de Mahomet (auxquels s'ajoutent sa fille Fatima, dont descend la lignée desdits Imams, et le Prophète lui-même) constitueraient le plérôme des "Quatorze Immaculés" : véritables entités éternelles pré-cosmiques qui représentent les Noms et Attributs divins. Ali, cousin et gendre du prophète Muhammad et premier Imam, est le Logos. Sa femme Fatima est la Sophia. Elle devient, pour la gnose chiite, Fatima la brillante : une version "islamisée" de Spenta Armaiti. Le dernier Imam, qui s'est caché en attendant sa parousie finale, se tient avec le Prophète Muhammad dans une relation similaire à celle de Zoroastre avec le dernier Saoshyant : Zoroaster redivivus.

Ensemble, ils représentent le Ciel de l'Initiation. Fatima/Sophia est le cœur du monde spirituel. C'est grâce à elle que la création est de nature sophianique et que les Imams sont investis de la sophianité qu'ils communiquent à leurs adeptes. Avec la parousie finale du douzième Imam Muhammad al-Mahdi, qui aura lieu le premier jour de l'année (Now-Ruz), la restauration de toutes choses dans leur splendeur et leur intégrité primordiale sera réalisée. Mais son nouvel avènement ne vient pas de nulle part. Il s'est caché parce que les hommes se sont rendus incapables de le voir. Ils se sont privés du monde intermédiaire où les Célestes communiquent avec les Terriens. Le mundus imaginalis, le lieu des visions théophaniques, n'existe plus. Et avec sa disparition, le nihilisme (le néant qui nihilise, pour reprendre une expression heideggerienne) et l'agnosticisme ont commencé. Ainsi, la désoccultation de l'Imam de "notre temps" ne peut être qu'un processus graduel. Le fidèle chiite doit être un coopérateur de l'Imam occulte afin de préparer sa venue. Devenu pèlerin de l'esprit, le croyant s'élève vers le monde de Hurqalya : le lieu des réalités imaginaires établi comme médiateur entre les pures essences intelligibles et l'univers sensible qui, dans la perspective "islamisée" du monde iranien, contrairement à Eran-Vej, n'est pas seulement le centre du monde mais aussi le centre entre les mondes. Ici, le pèlerin de l'esprit, comme le fidèle mazdéen qui abrite en lui Spenta Armaiti, produit en lui l'avènement de l'Imam attendu.

Toujours dans la sphère indo-européenne, la recherche/préparation de l'avènement de l'imam occulte peut être comparée à ce que l'on appelle dans la tradition védique la chasse à Agni (divinité représentant les forces de la lumière), dont on dit parfois qu'il "se cache dans son refuge". Mais le thème de la dissimulation du divin est répandu dans toute l'énorme dimension spatiale dans laquelle les peuples indo-européens se sont installés. Zeus est né et a vécu les premiers moments de sa vie dans le diktaion antron de Crète, nourri par la nymphe Amalthée sous forme de chèvre, afin de pouvoir échapper à la fureur dévorante de son père Kronos ; dieu titanesque du temps et de la fertilité, fils d'Uranus et de Gaea, terrifié par la prophétie qui voyait son trône vaciller aux mains de son propre fils. Et dans cette même grotte, centre sacré hors du temps à l'intérieur duquel personne d'autre ne pouvait naître ou mourir, le jeune Epiménide, à la recherche de ses troupeaux, s'endormit à l'instant de midi, se réveillant cinquante-sept ans plus tard, l'apparence physique inchangée par l'expérience atemporelle souterraine mais habile dans l'art de la divination. Epiménide lui-même, selon Diogène Laërtius, a accompagné le philosophe Pythagore dans la même grotte, où il est resté pendant vingt-sept jours. La figure de Pythagore est souvent associée à celle du prétendu "dieu" dace Zalmoxis. Zalmoxis, considéré par les sources grecques comme un esclave à qui Pythagore a enseigné la doctrine de la transmigration des âmes, une fois réapparu devant son peuple après s'être caché pendant plus de quatre ans dans une habitation souterraine, est devenu l'objet d'un véritable culte.

Mais il existe également d'autres exemples plus proches dans le temps. Le plus célèbre est sans doute celui lié à la tradition gibeline. Le "mythe", dans ce cas, est lié à la "lignée divine" des Hohenstaufen. On dit que Frédéric Ier Barberousse vit dans un "sommeil magique" avec ses chevaliers, attendant de descendre dans la vallée depuis la symbolique montagne Kyffhäuser, lorsque les corbeaux auront fini de tourner autour de la montagne et que l'arbre sec aura repoussé, pour livrer la bataille décisive qui déterminera l'aube d'une nouvelle ère du monde. Et n'oublions pas une autre croyance largement répandue dans la région des Carpates et de la Danubie. Il s'agit de la croyance selon laquelle le voïvode de Moldavie, Étienne le Grand, est toujours vivant et en état de dissimulation jusqu'à sa nouvelle apparition eschatologique.

Ces similitudes évidentes entre les mondes européen et asiatique ne sont guère surprenantes. La racine indo-européenne commune aux nombreux peuples qui partagent le grand espace eurasiatique n'est qu'un des nombreux aspects qu'ils ont en commun. Des aspects qui ont été relevés à plusieurs reprises depuis l'Antiquité et qui, une fois de plus, trouvent en partie leur origine dans ce "mythe" à travers lequel l'homme interprète son être au monde.

Dans la Théogonie d'Hésiode, par exemple, l'Europe et l'Asie, engendrées par Océan et Thétis, sont décrites comme deux sœurs appartenant à la "lignée sacrée des filles qui, sur terre, élèvent les hommes à la jeunesse, avec le Seigneur Apollon et les Fleuves". Ce serait la tâche qui leur serait confiée par Zeus. Parmi les sœurs d'Europe et d'Asie se trouve Perséide, dont le nom est étroitement lié à celui de son fils Persée et du Persée grec ; tous deux sont considérés comme des ancêtres des Perses. Persée, fils de Zeus et de Danaé, vint chez Céphée, fils de Bélos, et épousa sa fille Andromède, qui lui donna un fils nommé Perse. C'est de ce fils, resté à Céphée sans descendance mâle, que les Perses ont tiré leur nom. L'Europe et l'Asie, la Grèce et la Perse, ont donc été considérées dès l'Antiquité comme des sœurs, distinctes mais inséparables, issues de la même lignée divine. C'est ce que dit Eschyle, vétéran de la bataille de Marathon, dans sa tragédie Les Perses. Une œuvre dans laquelle le grand dramaturge grec, comme l'indique Claudio Mutti, a également adopté une position résolument "sympathique" à l'égard du souverain perse Xerxès : une position qui n'était pas rare dans l'Antiquité.

Le terme même de "barbare", utilisé dans l'Antiquité par les Grecs pour désigner leurs voisins asiatiques, n'impliquait aucune connotation négative. Cela signifiait simplement un pays où la langue grecque n'était pas parlée. Au contraire, les Perses étaient souvent présentés dans une relation d'affinité remarquable avec le monde grec. L'historien Hérodote, par exemple, n'a pu s'empêcher d'identifier Ahura Mazda avec le Zeus hellénique. Toutefois, il convient de rappeler que les "Perses" se sont toujours appelés "Iraniens" (Irani). L'Empire perse, quant à lui, était identifié à l'Iranshar ou Aryana Khashatra (Empire iranien ou aryen). Celle-ci, avant même d'être une entité politique, était une entité spirituelle. Et le concept de l'Iran comme "terre des Aryens" était considéré comme une "idée immortelle". Pour le démontrer, on pourrait citer l'épisode que le penseur russe Konstantin Leont'ev a décrit dans son ouvrage Byzantinisme et monde slave, en citant un passage d'un texte d'Aleksandr I. Herzen. Dans ces pages, le précurseur de l'eurasisme raconte un événement que l'on appelle, à tort ou à raison, les "Thermopyles perses". Pris en mer par une violente tempête, certains nobles perses, afin d'alléger le navire et de sauver leur souverain (Xerxès), se sont délibérément jetés à la mer après avoir salué l'empereur. Un tel geste, du point de vue de Leont'ev, constituerait un acte d'amour bien plus gigantesque et terrible que celui accompli par Léonidas et les Spartiates aux Thermopyles. En effet, il est beaucoup plus facile de se sacrifier dans le feu de la bataille que de choisir de sang-froid de se sacrifier pour une idée. Cette idée était "l'Iran éternel".

Konstantin Nikolaevič Leont'ev

Or, l'Europe et l'Asie, comme l'a déjà abondamment cité Hérodote, bien qu'indiscernables à la base, ne pouvaient qu'entrer en guerre. En fait, la communion spirituelle originelle du monde eurasien s'est lentement estompée au point de sanctionner une séparation entre "l'Ouest" et "l'Est" clairement distinguable, même en termes géo-philosophiques. Cette séparation, à son tour, se retrouve également au sein des mêmes religions, le christianisme étant divisé entre le catholicisme et l'orthodoxie et l'islam entre l'averroïsme "occidental" et le mysticisme oriental. Si le chemin de la religiosité occidentale s'est perdu dans les méandres de la modernité et du rationalisme, on ne peut pas en dire autant de celle de l'Orient. Ici, l'homme, malgré les dangereuses dérives anti-traditionnelles de facture fondamentaliste, n'a pas encore totalement perdu le contact avec le sacré. Ici, l'homme est encore essentiellement un homo religiosus qui aspire à vivre le plus près possible du centre du monde. Et en Iran, ce type d'humain, étranger aux formes messianiques sécularisées et contrefaites de l'Extrême-Orient, comme nous avons essayé de l'expliquer précédemment, a vraiment conscience d'être au cœur du monde.

La Révolution islamique, après l'intoxication occidentale de l'ère Pahlavi, a indéniablement joué un rôle fondamental à la fois pour rendre à l'Iran cette "centralité géo-historique" perdue et pour assurer une véritable sauvegarde du sacré. En restituant au Divin la souveraineté qui lui avait été usurpée par l'homme, elle a reconstruit le lien entre les mondes physique et métaphysique. La Révolution a fait de l'Iran un modèle : un pôle géopolitique qui libère son potentiel idéologique dans le sens de l'ampleur et de l'exaltation. L'Iran est le symbole de l'humanité qui ne s'abandonne pas au matérialisme et à l'individualisme. Et la Révolution est le mythe "refondateur" d'une Nation et d'un peuple prêt à faire le sacrifice extrême pour défendre sa souveraineté. La défense même de ses frontières, identifiée par les gardiens de la révolution comme la "ligne rouge" qui ne doit jamais être franchie par les puissances étrangères, prend en ce sens une valeur sacrée. Celle-ci, en effet, trouve ses racines dans la tradition indo-européenne : dans cette opération magico-rituelle que le souverain/pupille (entendu au sens littéral de "bâtisseur de ponts" entre l'humain et le divin) effectuait lorsque, en indiquant sur le sol l'espace consacré par son autorité, il délimitait le domaine du sacré de celui du profane.

L'obsession des chancelleries occidentales pour l'Iran provient du fait qu'il est l'antithèse (plus encore que le socialisme confucéen chinois) d'un modèle de civilisation qui a placé à sa base ce matérialisme qui, comme l'affirme Ruhollah Khomeini, ne pourra jamais faire sortir l'espèce humaine de la crise.

Sortir l'humanité d'une crise causée précisément par le manque de foi en l'Esprit.

Ruhollah Khomeini

17:38 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : iran, iran chiite, chiisme, islam, indo-européens, tradition, traditionalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Marx de Costanzo Preve

Le Marx de Costanzo Preve

Daniele Perra

Source: https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/filosofia/il-marx-di-costanzo-preve/

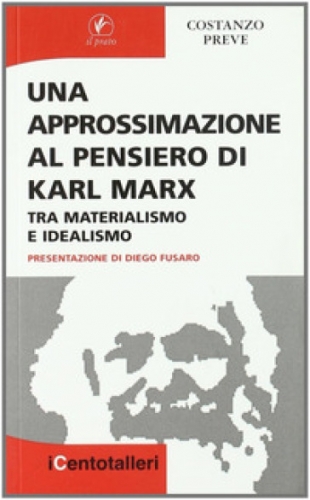

Costanzo Preve est souvent cité à mauvais escient par les présentateurs de télévision et les conférenciers de toutes sortes. Un texte récemment publié (Karl Marx. Un'interprétazione) nous permet de redécouvrir la pensée non seulement d'un interprète de Marx, mais aussi du dernier véritable philosophe italien.

Costanzo Preve n'était pas seulement un analyste politique et géopolitique lucide. Avant même d'être philosophe, il était un érudit de la pensée et des idées en tant que "natures vivantes", dans la conscience précise que la philosophie est le seul motif rationnel possible pour penser et pratiquer une réunification communautaire de la société.

Costanzo Preve était un penseur communautaire. Cette déclaration simple et claire explique à elle seule la raison de l'ostracisme académique qu'il a dû subir de son vivant. Le communautarisme est jugé démodé, il serait anti-moderne et, à ce titre, est détesté par la classe dite "semi-cultivée", qui déteste le peuple (posé comme "lourd et ennuyeux") et aime tout ce qui est "exotique" et, par suite, inoffensif pour le système dont elle se nourrit.

Costanzo Preve et son disciple Diego Fusaro

Il n'y a pas de meilleure façon d'aborder la pensée de Costanzo Preve que de partir de son interprétation de la science philosophique de Karl Marx, qu'il a analysée et étudiée toute sa vie, par opposition à la "formation idéologique" marxiste. Selon Preve, la pensée de Marx (ainsi que celle de Hegel, son principal point de référence philosophique) a été mal comprise et mal interprétée à plusieurs reprises, au point de la déformer complètement et d'en faire quelque chose de tout à fait différent de ce que le penseur de Trèves avait prévu.

L'objectif de Preve, en ce sens, était de renverser le lieu commun qui considère Marx comme le fondateur du marxisme - un mélange de pseudo-science et de semi-religion - qui, au contraire, n'est que le produit d'une époque où la science était considérée comme une sorte de religion civile. Ce contresens vient du fait que Marx, contrairement à la croyance populaire, avant d'être un bâtisseur de projets d'avenir plus ou moins utopiques, était un critique et, pour être précis, un critique de l'économie politique et de l'utilitarisme qui a fondé sa pensée sur le doute le plus hyperbolique de tous : celui qui porte sur la naturalité présumée de la propriété privée.

L'originalité de la pensée marxienne réside dans le fait que Marx insère, au sein de cette critique scientifique, un concept absolument philosophique : celui d'aliénation, qu'il hérite directement de Hegel. Pour cette raison, Preve considère que Marx est la meilleure clé pour comprendre Hegel et, accessoirement, même Aristote. Marx et Hegel, en effet, ont en commun l'objet (la totalité ontologique de la société humaine) et la méthode (la dialectique) de leur cheminement philosophique. Dans cas, la méthode (composée de μετα - en direction de, à la recherche de - et ὁδός - voie, chemin) est à comprendre au sens " initial " du terme, bien souligné à plusieurs reprises par Martin Heidegger : c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de la "procédure d'investigation" mais de l'investigation elle-même. La deuxième source de la pensée marxienne est en fait Aristote.

Or, Aristote représente déjà un écart par rapport à la pensée grecque primitive (Parménide et Héraclite, par exemple). Cependant, sa pensée, centrée sur le rejet de l'illimité (ἄπειρον) et l'éloge de la mesure (μέτρον), est encore loin de l'individualisme possessif de la modernité. Ce que Marx essaie de démontrer à travers Aristote (et aussi Epicure), c'est que justifier l'accumulation capitaliste comme quelque chose d'inhérent à l'homme est une idée abstraite et absolument ahistorique. L'économie (au sens grec) a en fait pour objectif la "bonne vie" et non l'accumulation effervescente et illimitée, qui, à l'époque de Marx, était déjà devenue la seule "économie légitime".

Hegel et Marx

Ce concept bouleverse un autre lieu commun sur le monde grec (également adopté par Nietzsche et pour cette raison largement stigmatisé par Heidegger) : celui selon lequel le tissu social de la Grèce antique était polarisé entre quelques riches et de nombreux esclaves misérables. Contrairement à la croyance populaire, en fait, ce système - basé essentiellement sur une formation économique et sociale de petits producteurs indépendants - ne pouvait en aucun cas être défini comme esclavagiste. Il était simplement "communautaire" dans son essence la plus profonde. Et c'est précisément à partir du monde grec que Marx commence à interpréter l'histoire comme un conflit/une lutte entre la mesure et l'illimité. Cette interprétation, médiatisée par le concept hégélien du "système des besoins", repose sur l'idée que le besoin lui-même n'est jamais illimité par nature.

Cependant, il existe également une séparation claire entre Hegel (et Marx) et la Grèce classique. Cela est donné par une évolution de la pensée qui a conduit au passage de l'idéalisme bimondain platonicien à l'idéalisme monomondain, qui a en quelque sorte servi de prélude au développement de la pensée matérialiste. En d'autres termes, une séparation claire et irréversible entre le ciel du divin et le monde des hommes, due à la "disparition" moderne de l'inter-monde dans lequel ils se rencontraient. Cette séparation a conduit à la négation même des réalités supraterrestres.

Le lien Hegel-Marx est crucial dans l'analyse de Preve, car il explique le matérialisme marxien à la lumière de l'idéalisme hégélien. Preve, de manière provocante, fait de Marx le dernier grand idéaliste. Un idéaliste qui utilise le matérialisme comme une "intégration métaphorique" qui "exploite" la matière pour indiquer trois attitudes distinctes : l'athéisme, la praxis et le structuralisme comme la prédominance de la structure sur la superstructure. Ce marxisme hégélien, selon Preve, est la seule voie à suivre et s'oppose aux deux autres "positions marxistes" : la position kantienne, comprise comme la possibilité transcendantale d'une seule morale universelle même en présence d'énormes lacérations sociales, largement répandue dans le monde intellectuel et académique, et la position positiviste qui transforme le marxisme en une science moderne, en le fondant comme tel sur une présumée infaillibilité calculatrice.

Preve, comme Marx, était aussi et surtout un critique : un critique à la fois de Marx lui-même et du marxisme en tant qu'"idéologie". Sa critique de Marx repose sur le soulignement ("au crayon rouge", dirait Preve) de certaines de ses erreurs macroscopiques. L'une des plus évidentes est celle de l'analogie historique. Marx pensait que le passage du féodalisme au capitalisme se répéterait avec le passage du capitalisme au communisme. Cependant - tout le monde peut en témoigner aujourd'hui - malgré la catastrophe environnementale et anthropologique, le capitalisme s'est montré parfaitement capable de résister, de se renouveler et même de se fortifier à travers ses cycles périodiques de crise, comme l'a brillamment souligné le chercheur Gianfranco La Grassa.

"Karl Marx. Un'Interpretazione" par Costanzo Preve, Novaeuropa, 2018.

La deuxième critique principale que Preve adresse à Marx est celle liée à la théorie controversée de l'extinction de l'État. Une théorie qui donne un afflatus utopique (un "souffle" utopique) à une pensée que Preve considère comme n'étant globalement pas utopique, puisque le communisme marxien lui-même est pensé comme un développement de la substantialité déjà présente dans le capitalisme. Que cette "prédiction" soit correcte ou non est une autre question. Ce qui importe ici, c'est le fait que la pensée marxienne n'est pas utopique mais, au contraire, représente la "fin de l'utopie".

En ce sens, la révolution prend un sens différent de celui que Marx lui-même lui attribue. Il ne s'agit pas de la locomotive marxienne de l'histoire mais, comme le dit Walter Benjamin, de l'utilisation du frein de secours par le peuple. Ainsi, la révolution bolchevique, à comprendre principalement comme une "révolution contre le capital", est un acte hérétique qui renverse les hypothèses idéologiques du marxisme lui-même. Lénine configure la révolution comme un acte qui commence par les maillons faibles de la chaîne impérialiste mondiale et cherche à s'étendre aux niveaux supérieurs. Staline n'éteint pas l'État mais le renforce et, comme l'affirme Preve lui-même, met en place le seul système viable dans lequel les classes inférieures (paysans et ouvriers) imposent leur hégémonie aux classes supérieures.

La révolution s'impose donc comme une "restauration" de la primauté du politique sur l'économique. C'est la politique qui s'oppose au cannibalisme de l'absolutisme capitaliste. Hegel, disait Carl Schmitt au début des années 1920, avait quitté Berlin pour Moscou. Et cette révolution, en raison des tendances innées du peuple russe, a inévitablement pris des connotations religieuses-messianiques.

Cependant, le collectivisme soviétique n'a pas pu répondre au problème inhérent à la catégorie philosophique que Marx a placée au cœur de sa critique économique : cette aliénation que Marx lui-même, comme le note brillamment Preve, a vécue de la même manière que Heidegger, à savoir comme le "sans-abrisme" de l'homme. Dans le collectivisme, l'homme reste un homme déraciné. Le travail ne retrouve pas le sens pré-moderne d'une activité humaine directement liée à une profession spécifique. Le travailleur, bien que théoriquement propriétaire des moyens de production, reste mécaniquement séparé du produit de son travail, et la temporalité elle-même est "schématisée" sur la base de l'idée que l'on peut intervenir dans le futur.

Un tel système, ayant abandonné le moment politique de l'acte révolutionnaire, est retombé dans le simple économisme, dans la stagnation des forces productives et idéologiques. L'idéologie, qui était une représentation unitaire expressive du monde, s'est transformée en une représentation unitaire expressive falsifiée du monde. Et le système soviétique, s'effondrant en raison du développement d'une classe moyenne tendanciellement contre-révolutionnaire, dont Gorbatchev était la plus haute expression, s'est transformé en une proie facile pour le système le plus idéologique et le plus totalisant de l'histoire mondiale : le capitalisme libéral occidental.

Face à l'échec du socialisme réel et au triomphe du capitalisme absolu, le potentiel critique de la théorie marxienne a été "gelé". Costanzo Preve a reconnu la nécessité de refonder cette pensée sur la base, en premier lieu, de la perception du monde des classes subalternes. Il était bien conscient que cela n'arriverait pas de sitôt, et il pressentait que cette "refondation" devrait inévitablement passer par un "pouvoir du négatif" qu'il identifiait dans l'appauvrissement progressif de couches toujours plus larges de la classe moyenne dans les pays capitalistes avancés. Cependant, il était également conscient que la première étape pour sortir de cette impasse était d'identifier correctement qui était le véritable ennemi. Ainsi, faisant une concession à la géopolitique, à laquelle il s'est consacré pendant les dernières années de sa vie, Preve l'identifie dans l'empire mondial nord-américain et dans cette élite semi-cultivée qui occupe littéralement la culture, jouant le rôle bien rémunéré de chien de garde du pouvoir.

16:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : costanzo preve, karl marx, marxisme, hegel, hegelianisme, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook