mercredi, 06 septembre 2023

Gabon. Le dictateur déchu et les États-Unis

Gabon. Le dictateur déchu et les États-Unis

Source: https://www.piccolenote.it/mondo/gabon-il-dittatore-deposto-e-gli-usa

Le général qui a mené le coup d'État au Gabon, Brice Nguema, s'est élu président par intérim du pays, affirmant qu'il y aura bientôt de nouvelles élections, une nouvelle constitution et les autres choses qui sont habituellement promises dans de tels cas. Dans d'autres notes, nous avons souligné, comme d'autres, que le coup d'État posait de nouveaux problèmes à la Françafrique et mettait fin à une dynastie de plus de dix ans, celle des Bongo, père et fils.

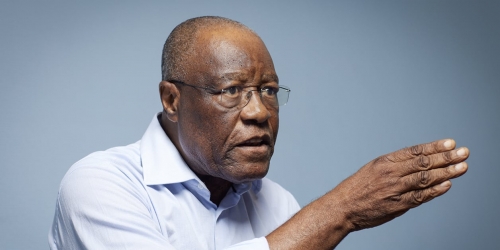

Mais le chef de l'opposition unie, Albert Ondo Ossa (photo), qui a été battu lors des récentes élections remportées frauduleusement par Ali Bongo et annulées par les putschistes immédiatement après la publication des résultats, a déclaré qu'il s'agissait en fait d'une "révolution de palais, pas d'un coup d'État".

Il a expliqué à Al Jazeera que le général est un cousin d'Ali Bongo et qu'il a fait carrière avec lui, comme d'autres des putschistes actuels. "Je pense que la famille Bongo s'est débarrassée d'un de ses membres, qui faisait de l'ombre à la famille, parce qu'elle voulait que le pouvoir Bongo se perpétue en empêchant Albert Ondo Ossa d'accéder au pouvoir", a-t-il conclu.

Le dictateur déchu : l'homme des Etats-Unis en Afrique

Bref, une simple succession familiale, mais forcée. Une analyse qui n'est peut-être pas tout à fait lucide, car les putschistes ont agi après la défaite électorale - d'Ossa qui le reléguait de toute façon hors du pouvoir - et qui pourrait être entachée d'intérêt personnel, c'est-à-dire de pressions exercées sur la junte pour obtenir de l'espace. Mais il semble qu'il y ait un fond de vérité.

En fait, Fabio Carminati dans Avvenire raconte une histoire similaire, en ajoutant un détail : "Ainsi, dans la réalité africaine à l'envers, il peut arriver que la fille du président gabonais déchu Ali Bongo Ondimba, la députée Malika Bongo Pereira, félicite sur Facebook les putschistes qui ont renversé son père le jour même du coup d'État, le 30 août".

Plusieurs médias, tout en notant les similitudes avec le récent coup d'État au Niger, ont également établi des distinctions entre les deux. A Niamey, il y a eu une véritable percée, à Libreville, cela reste à voir. Mais il faut garder à l'esprit que même une révolution de palais peut ouvrir des espaces à la société civile, auparavant fermés, ou donner lieu à une politique étrangère moins sujette aux intérêts étrangers indus.

Ainsi, comme nous l'avons écrit dans les notes précédentes, l'avenir du Gabon reste incertain. Mais il y a encore quelque chose à découvrir sur le passé, et cela concerne les relations de l'autarque déchu, ou du dictateur selon le cas, avec le monde.

S'il est vrai que le Gabon a entretenu des relations étroites avec l'ancien maître colonial français, qui les a utilisées pour ses propres intérêts, Alì Bongo a également eu d'autres protecteurs munificents, dont il devait évidemment servir les intérêts. Un article publié dans Monthly Review, un site inconnu du plus grand nombre mais qui se réfère à la documentation courante (et vérifiée), fait état de ces amis.

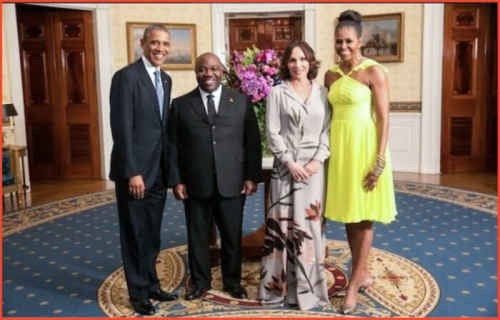

Dans cet article, il est question de la relation entre Ali Bongo et le président américain Barack Obama : "Le lien entre Obama et Bongo était si étroit que Foreign Policy a qualifié le dirigeant gabonais d'"homme d'Obama en Afrique"".

"Avec l'aide d'Obama, poursuit le site, Bongo a tenté de se présenter comme un réformateur modernisateur. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Davos, en Suisse, pour assister au Forum économique mondial, où il a été nommé "contributeur à l'agenda". Toujours à Davos, il s'est engagé à accélérer la quatrième révolution industrielle en Afrique en développant des systèmes lucratifs d'identification et de paiement numériques au sein de la population plus que pauvre de son pays" [telle est l'hyperréalité du mondialisme, ndlr].

La biographie de M. Bongo sur le site web du WEF le qualifie de "porte-parole de l'Afrique pour la biodiversité" [...]. L'homme de la renaissance [africaine] autoproclamé a réussi à s'entendre avec Obama, à plaisanter avec Klaus Schwab et à toucher la chair de Bill Gates".

Le changement de régime en Libye et le prix de l'OTAN

Il n'y a pas que des plaisanteries et des attestations. Lorsque les États-Unis se sont lancés dans l'opération de changement de régime en Libye en 2011, "ironiquement justifiée comme un exercice de "promotion de la démocratie", grâce au soutien de Washington, le Gabon a été admis au Conseil de sécurité de l'ONU, où il a adhéré à toutes les résolutions américaines, qui ont d'abord imposé des sanctions contre la Libye et ensuite une zone d'exclusion aérienne" au-dessus de son ciel.

"L'esprit de coopération de M. Bongo lui a valu une visite à M. Obama à Washington quatre mois plus tard. Là, dans la résidence personnelle du président, il est devenu le premier dirigeant africain à demander à Kadhafi de quitter le pouvoir". Inutile de rappeler les désastres de cette intervention, dont nous payons encore aujourd'hui le prix en termes d'instabilité et de terreur qui sévissent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.

"[...] À peine un mois après sa réélection, qu'il a remportée en 2016 lors d'un scrutin controversé, Bongo a été rappelé aux États-Unis, cette fois par le Conseil atlantique parrainé par l'OTAN, pour recevoir le Global Citizen Award lors du gala de grande classe qui s'est tenu en 2016 à New York."

"Mais comme les doutes sur la fraude électorale persistaient dans le pays - étant donné que dans une région, il avait remporté 95% des voix avec un taux de participation de près de 100 % des électeurs - il a été contraint d'annuler le voyage."

"'L'Atlantic Council respecte la décision du président gabonais Bongo de renoncer à recevoir le Global Citizen Award en raison des priorités auxquelles il est confronté dans son pays', a annoncé le think tank dans un communiqué absurde publié sur son site internet."

Depuis quelques jours, les médias se déchaînent sur Alì Bongo et son régime, oubliant de dire qui sont ses nombreux amis internationaux qui le soutiennent depuis si longtemps, ceux que dans un appel dramatique le susnommé a appelé à "faire du bruit".

Quelqu'un devrait lui suggérer d'éviter de telles initiatives. Il risque d'inquiéter ses anciens amis qui, tombés en disgrâce, se sont empressés de le renier de peur que leur auguste nom soit juxtaposé au sien.

Sur la photo, le président Barack Obama et la première dame Michelle Obama avec Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, à la Maison Blanche en août 2014.

20:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ali bongo, afrique, affaires africaines, gabon, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les atlantistes se félicitent de l'échec de l'accord sur les céréales en Ukraine. Mais la Russie et la Turquie signent des accords anti-américains

Les atlantistes se félicitent de l'échec de l'accord sur les céréales en Ukraine. Mais la Russie et la Turquie signent des accords anti-américains

Enrico Toselli

Sources: https://electomagazine.it/gli-atlantisti-festeggiano-il-mancato-accordo-sul-grano-ucraino-ma-russia-e-turchia-firmano-accordi-anti-usa/

Le sommet entre Poutine et Erdogan ? Un échec, selon le journalisme italien dit "de qualité". Et selon les pleurnichards du TG qui, au moins, ne prétendent pas faire du journalisme de qualité. La rencontre aurait donc été un échec parce que Poutine aurait osé exiger un traitement égal: la Russie n'entraverait pas les exportations alimentaires ukrainiennes et les atlantistes n'entraveraient pas les exportations agricoles russes. Mais les larbins de Biden n'ont pas apprécié.

Pas d'accord, alors ? Cela n'a pas vraiment fonctionné de cette manière. Le langage corporel d'Erdogan et de Poutine lors des salutations finales aurait dû inciter les professionnels de la désinformation à un minimum de prudence.

En fait, la déclaration commune a gelé l'enthousiasme des ennemis de la Russie. Tout d'abord, les deux pays commenceront à utiliser leurs monnaies respectives dans leurs échanges commerciaux, en réduisant progressivement l'utilisation du dollar. La Turquie et la Russie se sont fixé pour objectif d'atteindre l'équivalent de 100 milliards de dollars d'échanges bilatéraux d'ici 2030, contre 23,5 milliards de dollars en 2019.

Mais l'élément le plus intéressant est la motivation qui sous-tend l'accord : la tentative de se défendre contre l'arrogance américaine exprimée par des pressions indues, des droits de douane et des sanctions.

Pas mal pour un pays de l'OTAN comme la Turquie.

Il ne fait aucun doute qu'Erdogan a l'habitude de jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Mais on verra dans les prochaines semaines si l'accord de Sotchi aura aussi des répercussions sur les relations régionales, de la Syrie à l'Iran, de l'Azerbaïdjan à la Libye.

20:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céréales, ukraine, russie, turquie, mer noire, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les relations entre l'Italie et la Libye à l'époque Andreotti-Kadhafi

Les relations entre l'Italie et la Libye à l'époque Andreotti-Kadhafi

S'appuyant sur les documents d'archives de l'homme politique romain conservés à l'Institut Luigi Sturzo, le livre, que nous recensons ici, décrit les relations entre Rome et le dirigeant libyen arrivé au pouvoir en 1969.

par Andrea Scarano

Source: https://www.barbadillo.it/110864-i-rapporti-tra-italia-e-libia-nella-stagione-andreotti-gheddafi/

Une analyse systématique des relations bilatérales entre États suppose un examen approfondi des facteurs qui influencent leurs principales lignes d'évolution dans le temps.

Les évaluations politiques, les besoins géostratégiques, les différends remontant au passé colonial et les intérêts économiques largement liés à la question de l'approvisionnement énergétique constituent le cœur du livre Andreotti, Gheddafi e le relazioni italo-libiche, publié en 2018 par la maison d'édition Studium et édité par Massimo Bucarelli et Luca Micheletta avec la contribution d'autres auteurs.

Se concentrant sur la documentation d'archives de l'homme politique romain conservée à l'Institut Luigi Sturzo, le volume décrit ses relations avec le leader libyen arrivé au pouvoir en 1969, identifiant entre des personnalités de tempérament opposé un point commun dans la foi monothéiste.

Les États-Unis et l'"obsession" libyenne

Dans un contexte d'instabilité croissante de l'espace méditerranéen (installation de missiles Pershing et Cruise sur la base militaire de Comiso, objet de récriminations à plusieurs reprises de la part de Kadhafi, qui ne cache pas son hostilité aux accords de Camp David, au dialogue entre l'Egypte et Israël, ce qui lui donne la volonté de se rapprocher "tactiquement" de l'URSS), la détérioration des relations entre les exécutifs de Washington et de Tripoli est déclenchée par l'aggravation du différend sur la souveraineté du golfe de Syrte.

L'embargo commercial et pétrolier a été le prologue de la décision de Reagan - soutenue par le consensus de la grande majorité de l'opinion publique, mais longtemps "incubée" en raison de désaccords internes au sein de son administration - de résoudre la question par la force, en soumettant les villes ennemies à des bombardements aériens au plus fort de l'opération El Dorado Canyon (1986), "justifiée" par des attentats terroristes antérieurs impliquant des citoyens américains sur le sol européen.

Inquiète d'éventuelles représailles contre les bases américaines sur son territoire (ce qui s'est ponctuellement produit à Lampedusa sans conséquences fâcheuses), l'Italie s'est limitée - conformément au comportement des pays membres de l'Alliance atlantique et de la CEE, à l'exception évidente de la Grande-Bretagne - à approuver des sanctions diplomatiques, alors que l'image de Washington était fortement ternie par le scandale Iran-Contras.

Bien que les auteurs reconnaissent la difficulté d'en établir la substance réelle, un canal diplomatique a été activé par l'ambassadeur américain auprès du Saint-Siège, William Wilson, qui a ensuite été contraint à la démission par le Département d'Etat. Convaincu que les désaccords et l'interruption des négociations provenaient du fait que l'intéressé s'adressait directement au Conseil national de sécurité, Andreotti - qui avait proposé une définition du litige à la Cour internationale de justice de La Haye, rejetée par les Américains - nota en privé la volonté de confrontation de Kadhafi, imprévisible mais pas "fanatique", contrairement à l'image qu'en donnaient les médias.

L'affaire provoqua des frictions entre la Secrétairerie d'Etat et le leader démocrate-chrétien, conscient que Reagan ne voulait pas, délibérément, explorer une solution multilatérale à la crise (ce n'est pas par hasard qu'il boycotta la tentative maltaise d'organiser une conférence des Etats riverains de la Méditerranée centrale), mais plutôt affirmer la priorité de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme - un phénomène abordé sans trop d'hésitation en Libye - en les plaçant dans le cadre d'une véritable urgence nationale.

Les relations italo-libyennes

L'examen de la politique italienne à l'égard de la Libye à partir des années 1970 reflète avant tout la nécessité de la recherche constante - bien que problématique - d'un point de convergence entre la solidarité atlantique et la sauvegarde des équilibres en Méditerranée, ces derniers étant étroitement liés à la question israélo-palestinienne.

Malgré les expulsions massives et la confiscation à grande échelle des biens de l'importante communauté italienne, les caractéristiques de la politique dite de la "double voie" apparaissent comme une propension à maintenir ouverte la confrontation avec un interlocuteur gênant, dans le sillage de la ligne substantiellement pro-arabe adoptée par Moro.

Alors que la Rai, déterminée à reprendre par étapes forcées le contrôle de l'industrie énergétique nationale, obligeait les compagnies étrangères - de concert avec les autres pays membres de l'OPEP - à accepter l'augmentation du prix de référence du pétrole, la ratification des accords de coopération économique, scientifique et technologique répondait, du côté italien, à la nécessité d'obtenir des conditions avantageuses en matière d'approvisionnement, en garantissant à l'ENI le maintien des concessions qu'elle détenait et en lui permettant de se prévaloir de la production directe à l'étranger. Le différend sur les mécanismes de compensation, dans le secteur pétrolier, des crédits dus aux entreprises italiennes, périodiquement suspendus par le régime lors de fréquentes périodes économiques défavorables, a longtemps fait l'objet de débats.

Persuadé d'avoir affaire au "moindre mal" d'un pays non aligné, Andreotti fut confronté dès ses débuts de Premier ministre à l'attitude du colonel, plus enclin à l'ouverture par commodité que par conviction sincère et capable d'alterner flatteries et menaces, comme lorsqu'il conditionna la conclusion de certains accords pétroliers à la fourniture d'armes et d'autres équipements militaires.

Révélateurs de l'énorme difficulté d'archiver définitivement les scories du passé, les contentieux qui s'éternisent depuis des décennies confirment combien le chemin vers la normalisation des relations achevée par le traité d'amitié, de partenariat et de coopération d'août 2008 a été semé d'embûches.

Les demandes répétées de Tripoli pour la réparation des dommages matériels et moraux produits par l'Italie depuis 1911 - y compris ceux causés par les vieilles bombes de la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles Rome s'est engagée à coopérer au déminage - doivent être encadrées dans la stratégie visant à obtenir une règle de droit international condamnant le colonialisme; loin de boycotter sérieusement la recherche de coopération, le rais aurait ainsi satisfait ses ambitions de s'ériger en champion du mouvement panarabe dans les pays d'Afrique du Nord.

Si des indemnités symboliques avaient déjà été prévues au titre de l'aide à la reconstruction dans l'ancien accord de coopération économique de 1956, la thèse selon laquelle les réparations résultant d'une domination coloniale illégitime ne constituaient pas un motif de transfert de ressources au profit des pays en développement était soutenue par l'universitaire Guido Napoletano, chargé par la Farnesina d'étudier la question sous l'angle du droit international.

En revanche, l'épineuse affaire des réfugiés italiens rapatriés de Libye, qui, ayant obtenu ce statut légal en 1974, ont d'abord eu l'illusion de pouvoir être indemnisés par le colonel, plutôt prêt à attaquer une communauté surprise par le fait qu'une querelle idéologique désormais dépassée puisse s'enraciner avec virulence même en Italie, avec des accusations méprisantes de colonialisme et de fascisme, a été complètement occultée. Des réglementations inadéquates et des critères de procédure lourds, des estimations à la baisse des biens confisqués par les experts des différents ministères italiens et des indemnisations incomplètes en raison de l'inflation galopante ont facilité l'amnésie des gouvernements et de l'opinion publique.

Des divergences importantes et des sensibilités différentes ont caractérisé les positions des principaux acteurs politiques: en tant que Premier ministre, Bettino Craxi a souvent mis l'accent sur l'aspect politique du terrorisme, minimisant le rôle éventuel de Kadhafi dans le processus de paix au Moyen-Orient, également pour maintenir une majorité solide dans laquelle les partis fortement caractérisés par un sens pro-atlantique (républicains et libéraux) revendiquaient une visibilité; Andreotti, pour sa part, a utilisé des tons plus critiques à l'égard des États-Unis, réitérant la nécessité de ne pas pousser l'OLP vers des positions extrémistes.

Les épisodes du détournement du bateau de croisière Achille Lauro et de la crise de Sigonella qui s'en est suivie ont été largement minimisés: les tensions ont été largement dramatisées par Spadolini, à l'époque ministre de la Défense prenant parti pour les États-Unis et Israël, mais elles n'ont pas produit - malgré les clameurs des médias - de clivages destinés à durer, confirmant plutôt une approche différente sur la manière de se comporter à l'égard des pays arabes.

Les turbulences provoquées par certaines situations de crise (comme l'échec de la mission multinationale au Liban, à laquelle l'Italie avait également participé malgré les protestations de Kadhafi) et l'implication plus ou moins directe de membres des services libyens, d'abord dans les attentats terroristes palestiniens de Rome et de Vienne, puis dans ceux de Lockerbie et de Tenerè, ont déterminé l'isolement progressif de la Libye.

Malgré le blocage des relations avec l'Italie et la diffusion par les services anglo-américains d'informations selon lesquelles le régime (qui s'est ensuite rangé du côté de l'Occident pendant la guerre du Golfe) produisait des armes chimiques, Rome a favorisé la mise en place de structures de coopération telles que l'Initiative pour la Méditerranée occidentale. Ces tentatives devaient s'avérer éphémères puisque deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sanctionnaient en 1992 le gel du trafic aérien, l'interdiction des ventes d'armes et l'expulsion des citoyens impliqués dans des actes de terrorisme, tandis que le rais tentait d'exploiter la médiation italienne avec la Grande-Bretagne et les États-Unis dans l'affaire de Lockerbie pour redonner de la vigueur aux relations bilatérales et tenter de se réintégrer dans la communauté internationale.

La Libye et le Saint-Siège : un pont pour la paix en Méditerranée

Andreotti s'est également taillé un rôle non négligeable dans le difficile et progressif processus de dialogue qui s'est concrétisé en 1997 par la reconnaissance de relations diplomatiques entre la Libye et le Saint-Siège.

Les auteurs reconstituent les liens d'amitié profonde avec le cardinal Sergio Pignedoli (photo), président du Secrétariat du Vatican pour les non-chrétiens, créateur des premières rencontres qui ont eu lieu à Tripoli entre des représentants de l'islam et du christianisme, ainsi que les phases de l'enlèvement du franciscain Giovanni Martinelli, libéré par la suite à Malte ; le rôle stratégique de l'île en tant que "pont de paix en Méditerranée" a en outre été parrainé par la Libye et surtout par l'Italie, sûre de l'importance de sa position géographique dans une perspective antisoviétique.

L'action, probablement destinée à solliciter l'intervention du Vatican pour condamner les opérations que les Etats-Unis préparaient, n'était pas dirigée contre le gouvernement italien (l'ambassadeur Reitano a averti la Farnesina de l'intention de Kadhafi d'utiliser l'affaire pour retarder la restitution des passeports), mais contre des religieux individuels accusés de recueillir des informations pour le compte de services secrets étrangers non identifiés.

Le chemin de révision profonde du fondamentalisme islamique initié par le colonel et son désaveu progressif du califat ont encouragé les initiatives d'Andreotti et de Raffaello Fellah (homme d'affaires et réfugié juif de Libye), qui ont convergé dans le projet "Trialogue", une association d'éminents représentants des trois religions monothéistes engagés dans la lutte contre les conflits au Moyen-Orient.

Bien structuré et riche en idées, l'ouvrage approfondit les mérites et les limites de l'action politique d'Andreotti (et en arrière-plan de toute la classe dirigeante de la Première République) sans trop céder à des tendances hagiographiques assez en vogue aujourd'hui, mais il est parfois alourdi par la superposition de thèmes analysés en même temps dans les différentes monographies. Le lien identifié entre les deux protagonistes, fondé sur une sensibilité commune au dialogue interreligieux avant le dialogue politique, apparaît faible, car il manque de débouchés immédiats et concrets.

Andrea Scarano

19:49 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, libye, afrique du nord, europe, afrique, affaires africaines, kadhafi, méditerranée, politique internationale, giulio andreotti |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La CIA et le "cheval de Troie" ukrainien

La CIA et le "cheval de Troie" ukrainien

par Antonio Landini

Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2023/09/la-cia-e-il-cavallo-di-troia-ucraino/

De 1948 à 1990, la CIA a utilisé des personnalités issues de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, accusée d'avoir collaboré avec le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, pour tenter de déstabiliser l'Ukraine et mettre en crise l'Union soviétique. Une opération hautement secrète, baptisée Aérodynamique, qui peut nous aider à comprendre les événements de notre époque.

Dans un passage clé du long discours à la nation du 24 février 2022, date du début de l'opération dite "spéciale" en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré : "Les principaux pays de l'OTAN, pour atteindre leurs objectifs, soutiennent en tout les nationalistes extrémistes et les néo-nazis en Ukraine". Le président russe a ensuite souligné que l'objectif de l'opération militaire "est de protéger les personnes qui ont été malmenées et génocidées par le régime de Kiev pendant huit ans. Et pour cela, nous travaillerons à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine". En substance, le Kremlin accuse l'Occident, et en premier lieu les Etats-Unis, d'avoir agi dans le but précis de déstabiliser l'Ukraine, en soutenant et finançant des mouvements ultranationalistes et, dans le même temps, en favorisant la formation d'un gouvernement pro-occidental. En pratique, un coup d'État. Il y a une référence claire aux manifestations d'Euromaidan qui ont provoqué la chute du gouvernement démocratiquement élu du président Viktor Janukovyč en février 2014. Mais est-ce vraiment le cas ?

Les fantômes d'Euromaidan

Aujourd'hui, en ce qui concerne les événements tragiques de Maïdan, nous savons que les manifestations de protestation, nées spontanément (en réaction à la décision de Janukovyč de reporter la signature de l'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne) à la fin du mois de novembre 2013 a vu la participation initiale de divers mouvements politiques libéraux avant d'être monopolisée et radicalisée par des forces d'extrême droite ultra-nationalistes telles que Pravyj Sektor (Secteur droit) - une alliance de plusieurs groupes nationalistes ukrainiens et de l'Assemblée nationale ukrainienne-Auto-Défense nationale d'Ukraine (UNA-UNSO) formée au tout début des manifestations - et Svoboda (Union panukrainienne de la "liberté"), un parti fondé en octobre 1991 sous le nom de Parti social-nationaliste d'Ukraine sur des positions néo-nazies (le nom a été changé en Svoboda en février 2004).

Dans un article du magazine progressiste "Salon" intitulé Are there really neo-Nazis fighting for Ukraine ? Well, yes, but it's a long story, par Medea Benjamin et Nicolas Davies, les événements sont résumés comme suit: "Le parti néonazi ukrainien Svoboda et ses fondateurs, Oleh Tyahnybok (photo) et Andriy Parubiy, ont joué un rôle de premier plan dans le coup d'État soutenu par les États-Unis en février 2014. La secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis Geoffrey Pyatt ont mentionné Tyahnybok comme l'un des dirigeants avec lesquels ils travaillaient dans leur tristement célèbre appel téléphonique divulgué avant le coup d'État, bien qu'ils aient cherché à l'exclure d'un poste officiel dans le gouvernement post-coup d'État." Et peu après : "Alors que les manifestations pacifiques à Kiev ont cédé la place à des affrontements avec la police et à des marches armées violentes, des membres de Svoboda et de la nouvelle milice du Secteur droit, dirigée par Dmytro Yarosh, se sont battus contre la police, ont mené des marches et ont fait une descente dans une armurerie...". En substance, à la mi-février, les militants de ces formations étaient devenus les véritables leaders de la contestation. On peut donc se demander quel type de transition politique aurait eu lieu en Ukraine si les manifestations pacifiques avaient prévalu et, surtout, à quel point le gouvernement aurait été différent si ce processus non violent avait pu suivre son cours sans l'ingérence des États-Unis et l'attitude radicale de la droite ultranationaliste ukrainienne. Au contraire, c'est le fondateur du Secteur droit (Yarosh) qui, après avoir rejeté l'accord du 21 février, négocié par les ministres des affaires étrangères français, allemand et polonais avec Yanukovych, et qui prévoyait la dissolution du gouvernement et la possibilité de nouvelles élections dans l'année, a refusé d'abandonner la place et de déposer les armes. Au contraire, il a pris la tête de la marche contre le parlement, qui s'est terminée dans un bain de sang lorsque des snipers, postés sur les bâtiments environnants, ont ouvert le feu (plus d'une centaine de morts parmi les manifestants et la police). Un événement qui a précipité la situation et provoqué le renversement du gouvernement.

L'Ukraine, une cible sensible

La reconstitution des événements faite par Benjamin et Davies s'appuie sur des données objectives et des preuves réelles comme le fameux appel téléphonique entre Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes, et l'ambassadeur américain en Ukraine Geoffrey Pyatt (il a été intercepté par les services secrets russes puis divulgué via la chaîne YouTube), que les intéressés eux-mêmes n'ont jamais démenti ; mais nous sommes loin d'avoir une vision complète des événements. Beaucoup d'autres aspects restent obscurs ou difficiles à interpréter. Il suffit de penser à la difficulté de déterminer qui étaient les tireurs d'élite qui ont ouvert le feu. En l'absence d'une enquête gouvernementale capable de faire la lumière sur cette affaire, le gouvernement ukrainien post-Janukovyč s'est contenté d'accuser la police de l'ancien président, bien que ce dernier ait toujours affirmé qu'il n'avait jamais donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Que l'affaire soit plus complexe peut se comprendre à la lumière de diverses enquêtes médiatiques qui montrent comment les deux camps disposaient de fusils de précision et que de nombreuses images les montrent en train de viser et de tirer.

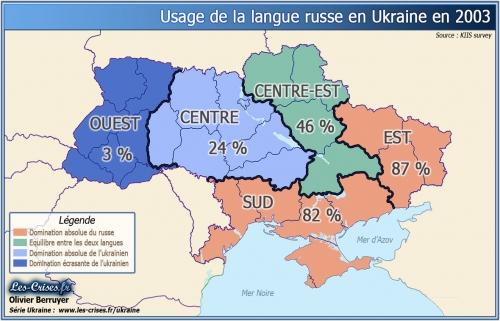

Les conséquences de ce changement de régime spectaculaire ont provoqué, dans les mois qui ont suivi, de fortes tensions entre la majorité ukrainienne et la population russophone (principalement concentrée dans le sud-est du pays), suivies du début de la crise dans le Donbass (et de la décision du Conseil d'État de la République de Crimée d'organiser un référendum sanctionnant son rattachement à la Russie). Une crise qui s'est prolongée de manière dramatique jusqu'à aujourd'hui, comme nous le savons tous. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de quantifier l'ampleur historique réelle de l'ingérence des États-Unis dans les événements du Maïdan et le soutien qu'ils ont apporté aux forces ultranationalistes ukrainiennes. Il faudra attendre longtemps (à supposer que cela se produise) avant de pouvoir consulter les documents officiels susceptibles de faire la lumière sur les événements. Il ne fait cependant aucun doute que les historiens et les analystes avaient déjà souligné la complexité du "cas ukrainien" et que les perspectives d'avenir étaient loin d'être réjouissantes.

Dans son célèbre ouvrage intitulé Le choc des civilisations et le nouvel ordre mondial, Samuel Huntington, l'un des plus grands experts américains en politique étrangère, écrivait en 1996 : "L'Ukraine... est un pays divisé, abritant deux cultures distinctes. La ligne de fracture entre la civilisation occidentale et la civilisation orthodoxe traverse le cœur du pays, et ce depuis des siècles. Dans le passé, l'Ukraine faisait partie de la Pologne, de la Lituanie et de l'Empire austro-hongrois. Une grande partie de sa population adhère à l'Église uniate, qui suit le rite orthodoxe mais reconnaît l'autorité du pape". D'un point de vue historique, selon Huntington, les Ukrainiens de l'Ouest ont toujours parlé ukrainien et affiché une attitude fortement nationaliste, tandis que la population de la partie orientale du pays est très majoritairement orthodoxe et russophone.

Au début des années 1990, les russophones représentaient environ 22% de la population et les russophones natifs 31%. En 1993, dans la majorité des écoles primaires et secondaires, les cours étaient dispensés en russe. La Crimée est un exemple typique. Sa population était majoritairement russe, ayant fait partie de la Fédération de Russie jusqu'en 1954, date à laquelle Chruščëv l'a concédée à l'Ukraine. Les différences entre ces deux "âmes" du pays se sont manifestées dans les attitudes des populations respectives: fin 1992, un tiers des habitants de l'Ukraine occidentale, contre dix pour cent de ceux de la capitale, manifestaient des sentiments antirusses. La lecture d'un document de la CIA datant de 1966, aujourd'hui rendu public, permet de comprendre que l'Ukraine était un pays divisé et, pour cette raison, facilement déstabilisable : "Le processus de russification a atteint un niveau plus élevé en Ukraine orientale, surtout dans les villes, que Moscou n'a atteint dans aucun autre territoire de l'URSS, mais les sentiments chauvins sont encore très forts dans les campagnes et dans les régions occidentales éloignées des frontières soviétiques... En cas de désintégration du contrôle central soviétique, le nationalisme ukrainien pourrait remonter à la surface et constituer un point d'appui pour l'émergence d'un mouvement de résistance anticommuniste organisé."

Une analyse juste qui, bien qu'élaborée au milieu des années 60, montre sa pertinence à la lumière des événements récents. Et que les services secrets américains ont toujours été intéressés à sonder le terrain, c'est ce qui ressort d'un autre document - rédigé cette fois en 2008 et publié ensuite par Wikileaks - d'où il ressort que "les experts affirment que la Russie s'inquiète des fortes divisions qui existent en Ukraine concernant la possibilité d'adhérer à l'OTAN, en raison de l'importante composante ethnique russe qui s'oppose à l'adhésion et qui pourrait conduire à une forte opposition, à la violence ou, dans le pire des cas, à la guerre civile". Il ressort clairement de ce dossier que les Américains sont conscients que la "question ukrainienne" est un sujet sensible pour la Russie, qui pourrait les contraindre à une intervention (militaire ?). Une décision qu'ils ne sont toutefois pas du tout disposés à prendre. Ces deux documents montrent que la CIA a suivi les événements dans le pays, consciente qu'ils auraient pu être un outil - une sorte de cheval de Troie - pour affaiblir et déstabiliser l'Union soviétique pendant la guerre froide, d'abord, et la Russie de Poutine, ensuite. Ce ne peut être une simple coïncidence si ce "nationalisme ukrainien", redouté dans le document de 1966, s'est ponctuellement matérialisé en 2014 avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout.

À la solde de Washington

La masse de documents rendus publics par le gouvernement américain grâce au Nazi War Crimes Disclosure Act de 1998 a permis d'établir comment l'administration "Stars and Stripes" a permis à ses services secrets (d'abord le CIC puis la CIA) de soutenir et de financer des organisations ukrainiennes ultranationalistes et pro-nazies à vocation antisoviétique pendant toute la durée de la guerre froide, et précisément de 1948 jusqu'au début des années 1990. De quoi s'agit-il ? Et, en particulier, par quelles personnalités et organisations ont-elles été cooptées ? Cette question mérite d'être étudiée car elle est d'une grande actualité. L'examen de la documentation rendue publique révèle le rôle de l'OUN-B, l'Organisation des nationalistes ukrainiens de Stepan Bandera, qui avait collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale (il ne faut pas oublier qu'à l'époque d'Euromaidan, les manifestants de Svoboda ont défilé précisément sous la bannière de l'OUN-B).

Que savons-nous de cette organisation ? L'OUN a été fondée en 1929 par des Ukrainiens occidentaux de Galicie orientale qui revendiquaient une nation indépendante et ethniquement homogène. Leur ennemi juré est la Pologne, qui contrôle alors la Galicie orientale et la Volhynie. En 1934, l'OUN est impliquée dans l'assassinat du ministre polonais de l'intérieur Bronislaw Pieracki. Parmi les personnes arrêtées et condamnées pour ce meurtre figurent Bandera et Mykola Lebed, un personnage qui nous intéresse directement en raison de ses relations d'après-guerre avec la CIA. Le tribunal les a condamnés à la peine de mort, mais cette peine a ensuite été transformée en peine de prison à perpétuité. Ils ne restent pas longtemps derrière les barreaux: Bandera est libéré en 1938 (Lebed parvient à s'échapper l'année suivante), après quoi il entame des négociations avec le Troisième Reich, qui lui garantit des fonds et permet à huit cents de ses hommes d'être formés à la guérilla. Puis, en 1940, l'organisation se scinde en deux: d'une part l'OUN-M (dont le chef est Andriy Atanasovych Melnyk), placée sur des positions plus modérées, et d'autre part l'OUN-B de Bandera, beaucoup plus radicale.

Mykola Lebed.

Lorsque l'invasion allemande de l'Union soviétique commence en juin 1941, les forces de l'OUN-B s'élèvent à environ sept mille hommes, organisés en "groupes mobiles" qui se coordonnent avec les troupes allemandes. Puis, c'est le coup de théâtre. Le 5 juillet, les autorités, craignant que Bandera et l'OUN n'envisagent d'autoproclamer une Ukraine indépendante par le biais d'un soulèvement armé, l'arrêtent et l'emmènent à Berlin (après une série d'interrogatoires, il est libéré mais contraint de rester dans la capitale allemande). Il est à nouveau arrêté en janvier 1942 et emmené au camp de concentration de Sachsenhausen en tant que prisonnier politique, tout en bénéficiant d'un statut spécial.

En Allemagne, le leader de l'OUN-B continue à diriger le mouvement. En témoigne le fait que ses hommes continuent d'opérer avec le soutien de Berlin. En 1943, l'OUN-B participe à la campagne d'extermination des Juifs et des Polonais. A ce stade, c'est Lebed, commandant de la Sluzhba Bespeki (l'organisation de police secrète de l'OUN-B), qui dirige le programme de nettoyage ethnique. À la fin de la guerre, les dirigeants de l'organisation se retrouvent dans divers camps de personnes déplacées en Europe de l'Est et en Allemagne. Leurs vies ont pris des chemins différents.

Selon des documents rendus publics, Bandera a été recruté en 1948 par les services secrets britanniques (MI6) pour former des agents chargés d'opérer sur le territoire soviétique dans le cadre de missions de sabotage et d'assassinat. En 1956, Bandera est ensuite coopté par l'Organisation Gehlen, une structure secrète créée en avril 1946 lorsque les Américains ont lancé l'opération Rusty, nom de code derrière lequel se cache la décision de réactiver les hauts responsables du FHO (Fremde Heere Ost), c'est-à-dire le service de renseignement militaire de la défunte armée nazie sur le front de l'Est, auquel avaient été déléguées (à partir de 1942) les activités d'espionnage contre l'Union soviétique. À une différence près : ces officiers seraient désormais payés par les États-Unis. Il s'agissait d'un projet hautement secret (qui l'est resté au moins jusqu'au début des années 1950), actif de 1946 à 1956, avant que l'Organisation Gehlen ne soit transformée en Bundesnachrichtendienst (BND), l'agence de renseignement extérieur de la République fédérale d'Allemagne. Mais il s'agit là d'une autre histoire. Bandera, décrit dans un rapport du MI6 comme un "professionnel ayant un passé terroriste et une connaissance impitoyable des règles du jeu", a été assassiné en 1959 par le KGB en Allemagne de l'Ouest.

Opération Aerodynamic

La "carrière" de Mykola Lebed, en revanche, connaîtra un développement surprenant en raison de ses relations avec les services de renseignement américains. Sur son compte, la documentation désagrégée est volumineuse. En 1947, un rapport établi par le CIC (Military Intelligence Service) qualifie le sujet de "collaborateur des Allemands". Cela ne l'a pas empêché de se retrouver sur la liste de paie de Washington. C'est ce qui s'est passé en 1948 lorsque, alors que la crise avec l'Union soviétique s'aggravait, la CIA a décidé que l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) de Lebed pourrait servir à des opérations de résistance et de renseignement derrière les lignes soviétiques. La Central Intelligence Agency s'est occupée de tout, en fournissant de l'argent, des armes et du matériel. Comme Lebed l'a souligné plus tard : "Les opérations de lancement ont été la première indication réelle [...] que les services de renseignement américains étaient prêts à apporter un soutien actif à l'établissement de lignes de communication en Ukraine". Sa carrière est à un tournant.

L'opération prend immédiatement une ampleur considérable sous le nom de code Cartel, bientôt remplacé par Aerodynamic. Lebed a eu la chance que la CIA décide de le transférer à New York, où il a obtenu le statut de résident permanent et, peu après, la citoyenneté. Cela lui a permis d'éviter d'éventuelles vendettas et d'entrer en contact avec les émigrés ukrainiens aux États-Unis. Si nécessaire, il se rend en Europe pour coordonner les opérations sur le terrain. En Amérique, Lebed est devenu le principal contact de la CIA pour Aerodynamic. Dans les rapports de l'époque, comme le notent les chercheurs Richard Breitman et Norman Goda, auteurs de Hitler's Shadow, Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War, le sujet est décrit comme "rusé" et "un opérateur très impitoyable". Apparemment, il n'était pas très populaire parmi les Ukrainiens des États-Unis en raison de la brutalité dont il a fait preuve pendant la guerre, mais les services de renseignement américains appréciaient son efficacité. Allen Dulles, futur directeur de la CIA de 1953 à 1961, souligne que le sujet est "inestimable".

L'opération prend immédiatement une ampleur considérable sous le nom de code Cartel, bientôt remplacé par Aerodynamic. Lebed a eu la chance que la CIA décide de le transférer à New York, où il a obtenu le statut de résident permanent et, peu après, la citoyenneté. Cela lui a permis d'éviter d'éventuelles vendettas et d'entrer en contact avec les émigrés ukrainiens aux États-Unis. Si nécessaire, il se rend en Europe pour coordonner les opérations sur le terrain. En Amérique, Lebed est devenu le principal contact de la CIA pour Aerodynamic. Dans les rapports de l'époque, comme le notent les chercheurs Richard Breitman et Norman Goda, auteurs de Hitler's Shadow, Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War, le sujet est décrit comme "rusé" et "un opérateur très impitoyable". Apparemment, il n'était pas très populaire parmi les Ukrainiens des États-Unis en raison de la brutalité dont il a fait preuve pendant la guerre, mais les services de renseignement américains appréciaient son efficacité. Allen Dulles, futur directeur de la CIA de 1953 à 1961, souligne que le sujet est "inestimable".

Aerodynamic consistait en l'infiltration et l'exfiltration d'Ukraine d'agents formés par les Américains. Selon Breitman et Goda, les opérations de 1950 ont révélé "un mouvement clandestin bien établi et sûr" en Ukraine, qui était également "plus important et plus développé que ne l'indiquaient les rapports précédents". Washington s'est félicité du haut niveau d'entraînement de l'UPA et de son potentiel en matière d'actions de guérilla. Face à ces résultats, la CIA a décidé de renforcer encore les activités de l'UPA afin d'exploiter le mouvement clandestin à des fins de résistance et de renseignement. Les documents nous apprennent qu'en cas de guerre, l'UPA aurait pu enrôler quelque cent mille combattants dans ses rangs. Mais les risques de la mission étaient élevés. Les Soviétiques ont tout fait pour mettre fin à leurs activités et, entre 1949 et 1953, un grand nombre de militants ont été tués ou capturés. En 1954, l'organisation est fortement affaiblie. La CIA est contrainte d'arrêter la phase la plus agressive d'Aerodynamic, mais n'annule pas l'opération. Elle a été réajustée.

À partir de 1953, Lebed et un groupe de collaborateurs commencent à travailler sur des journaux, des programmes radio et des livres inspirés du nationalisme ukrainien. L'objectif est de les diffuser secrètement dans le pays. Puis en 1956, ce groupe de travail devient une association à but non lucratif appelée Prolog Research and Publishing, un stratagème qui permet à la CIA d'obtenir des financements sans laisser de traces. Plus tard, pour éviter que les autorités ne découvrent ce qui se cachait derrière le projet, l'Agence a transformé l'association en Prolog Research Corporation, qui disposait également d'un bureau en Allemagne appelé Ukrainische-Gesellschaft für Auslandsstudien, EV. C'est elle qui a publié la majeure partie de la documentation. Le schéma utilisé par Prolog était simple : des auteurs d'origine ukrainienne, qui avaient quitté le pays, étaient recrutés pour effectuer le travail sans savoir qu'ils travaillaient pour les services de renseignement américains. Seul un petit nombre d'entre eux en était conscient.

Mais comment le matériel a-t-il été introduit en Ukraine ? En 1955, un grand nombre de tracts ont été largués par voie aérienne, tandis qu'une émission de radio intitulée Nova Ukraina était diffusée depuis Athènes. Comme l'expliquent Breitman et Goda, "ces activités ont permis de lancer des campagnes de publipostage systématiques en Ukraine par l'intermédiaire de contacts ukrainiens en Pologne et ... d'émigrants en Argentine, en Australie, au Canada, en Espagne, en Suède et ailleurs". Le journal Suchasna Ukrainia (L'Ukraine aujourd'hui), des bulletins d'information, un magazine en ukrainien pour intellectuels appelé Suchasnist (Le présent) et d'autres publications ont été envoyés à des bibliothèques, des institutions culturelles, des bureaux administratifs et des particuliers en Ukraine. Ces activités ont encouragé le nationalisme ukrainien, renforcé la résistance ukrainienne et fourni une alternative aux médias soviétiques. Pour la seule année 1957, avec le soutien de la CIA, Prolog a diffusé 1200 programmes radio pour un total de 70 heures par mois et a distribué 200.000 journaux et 5000 tracts". Une campagne massive dont l'objectif, comme le souligne un fonctionnaire de la CIA, était dicté par le fait qu'"une certaine forme de sentiment nationaliste continue d'exister [en Ukraine] et qu'il y a une obligation de le soutenir en tant qu'arme de la guerre froide".

Prolog ne détestait pas recueillir des informations, ce qui fut facilité par le fait qu'à la fin des années 1950, les Soviétiques assouplirent les restrictions sur les voyages à l'étranger. Toutes les occasions - conférences universitaires, événements culturels et sportifs (les Jeux olympiques de Rome, par exemple) - sont mises à profit pour approcher les personnalités ukrainiennes vivant en Union soviétique et sonder les sentiments de la population à l'égard des Russes. D'où l'enthousiasme de la CIA pour Aerodynamic. Au cours des années 1960, Lebed et ses camarades ont fourni un grand nombre de rapports sur la situation politique en Ukraine, des informations sensibles sur les activités du KGB et la localisation des forces armées. Le fait que Moscou ait réagi en qualifiant ces groupes clandestins - appelés "banderistes" - de nazis à la solde des Américains a été interprété par la CIA comme une preuve de l'efficacité du projet. Il n'est pas surprenant que les nouvelles générations du pays aient été influencées par les activités de Prolog (certains voyageurs occidentaux ont rapporté avoir pu consulter le matériel publié dans plusieurs maisons privées). Lebed a travaillé sur le projet jusqu'en 1975, date à laquelle il a pris sa retraite, mais a continué à donner des conseils.

En 1978, le journaliste ukrainien Roman Kupchinsky (photo) est nommé à la tête de la structure. Au cours des années 1980, l'opération Aerodynamic change de nom pour devenir Qrdynamic, Pddynamic puis Qrplumb. Il convient de noter qu'en 1977, Zbigniew Brzezinski, le puissant conseiller à la sécurité nationale du président Carter, s'est également intéressé au projet, compte tenu du fait que les résultats obtenus étaient significatifs et qu'ils touchaient un large public en Ukraine. En conséquence, les opérations ont été étendues à d'autres régions et nationalités de l'URSS (les Juifs soviétiques, par exemple). Pour autant que l'on puisse en juger, au début des années 1990, avec la dissolution de l'Union soviétique, Qrplumb n'a plus été financé, mais a été laissé libre d'agir. Il est difficile de savoir comment il s'est déplacé. Les documents ne le précisent pas.

Le dernier acte

En 1985, Lebed a été mentionné dans un rapport gouvernemental enquêtant sur la présence de nazis et de "flankers" établis aux États-Unis avec l'appui des services de renseignement. Très vite, l'Office of Special Investigations (OSI) du ministère de la Justice a commencé à enquêter sur lui. Une fois de plus, la CIA est intervenue, craignant le scandale qui pourrait s'ensuivre parmi les membres de la communauté ukrainienne aux États-Unis. Mais la grande crainte était que l'opération "Qrplumb" ne subisse un retour de bâton. L'Agence a catégoriquement nié que Lebed ait eu quoi que ce soit à voir avec les nazis et leurs crimes de guerre, affirmant qu'il avait été un authentique combattant ukrainien pour la liberté. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'en 1991, les responsables de la CIA ont veillé à dissuader l'Office of Special Investigations de demander des informations à son sujet aux gouvernements soviétique, polonais et allemand. Finalement, les fonctionnaires du ministère de la Justice ont dû jeter l'éponge. Lebed a eu tout le temps de profiter de sa vieillesse jusqu'à sa mort en 1998.

18:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, ukraine, europe, affaires européennes, états-unis, histoire, espaionnage, cia, services secrets, services secrets américains |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook