Georges Feltin-Tracol publie un nouveau recueil de textes dont la lecture est aussi agréable que celle de ses ouvrages précédents. La diversité des registres d’écriture n’y a d’égale que la cohérence du fond. C’est un livre qui rassemble des conférences prononcées dans des cercles identitaires, des essais très documentés comme celui qui clôt ce passionnant florilège, des articles plus courts où l’auteur dévoile aussi un authentique talent de journaliste capable d’élever un fait divers au rang de témoignage patrimonial : le tout sous-tendu par une abondance de notes infra-paginales qui classe l’ouvrage parmi les prestations éditoriales de haut niveau universitaire (1).

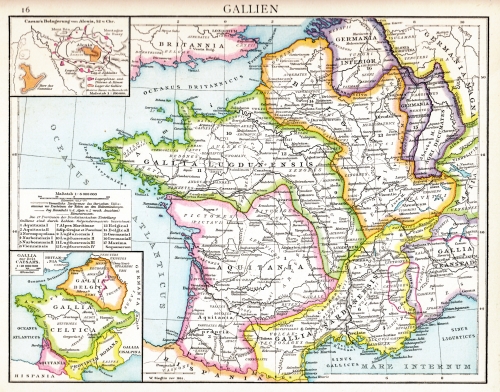

L’auteur ne fait pas mystère de son programme : refonder l’Europe au prix d’une « implosion (p. 103) », d’un « abattage (p. 111) » ou d’une « destruction (p. 129) » de l’Union européenne. Refaire de l’Europe une « patrie idéale » intégrant de manière organique les « patries historiques » (les nations) et les « patries charnelles » (les régions) : c’était l’idée chère à Georges Gondinet, mais elle doit évidemment être réactualisée à la lumière d’un contexte qui n’est plus le même qu’il y a quarante ans. Ainsi « le nouveau régionalisme » doit-il rechercher des « champs de force », « des portions d’espace dominées par un pôle urbain et pouvant être animées à partir de ce pôle (Pierre Fougeyrollas, cité par l’auteur, p. 204) ».

« L’union souveraine et fédérale des peuples, des nations et des régions d’Europe est l’ultime chance du continent de survivre au XXIe siècle (p. 73). » Cela nous paraissait une évidence, à Georges Gondinet et moi-même, dès 1977, lorsque nous écrivions Pour en finir avec le fascisme. Nous remercions Georges Feltin-Tracol de nous citer à plusieurs reprises et de considérer des brochures comme la nôtre, celles de nos amis italiens de l’époque (Giorgio Freda et Adriano Romualdi) et celles, plus récentes, de Gabriele Adinolfi, comme de « véritables munitions pour la réflexion [facilitant] la diffusion de pensées concises et ramassées (p. 169) ».

On peut adresser à Georges Feltin-Tracol l’éloge que décernaient les contemporains d’Hippolyte Taine au doctrinaire de la « race », du « milieu » et du « moment » : tous deux sont de remarquables bâtisseurs de pyramides intellectuelles. Taine avait repris à son compte la devise de Spinoza, « Vivre pour penser », mais ceux qui veulent prolonger cette ambition théoricienne dans un engagement politique en arrivent inéluctablement, quelle que soit leur famille idéologique d’origine, à s’interroger sur un « nouvel ordre de la Terre (p. 189) », sur un « possible latéral (Raymond Ruyer) » meilleur que « l’imparfait du présent (Alain Finkielkraut) », sur un équilibre mondial « harmonique » plutôt que « dissonant », pour reprendre les termes du lexique de l’astrologie.

Partager la conception que Georges Feltin-Tracol se fait du « nouvel ordre de la Terre » implique de se débarrasser de certains préjugés véhiculés via les media de masse par l’intelligentsia dominante. La première de ces idées reçues est celle de l’« origine uniquement africaine de l’homme (p. 3, c’est moi qui souligne) ». Aucune vraie confrontation n’est organisée entre cette théorie, présentée comme un dogme et non comme une hypothèse, et d’autres types d’évolutionnisme, comme par exemple celui de René Quinton, pour qui les pôles sont les foyers d’origine des formes supérieures de vie. Tout se passe comme si l’on voulait face à face le transformisme darwinien et la puérile interprétation catéchistique de la Genèse biblique (2).

Georges Feltin-Tracol accorde à Bastien Vallorgue un entretien liminaire où sont introduits les grands thèmes développés dans les chapitres ultérieurs. Il distingue la « mondialisation », « processus historique, géographique et économqiue », et le « mondialisme », « idéologie politique (p. 3) ». Plus loin, il précise « la portée politique » du mondialisme en se référant à se sdéfinitions encyclopédiques (Grand Dictionnaire Larousse de 1984). Le mondialisme a pour objectif « l’unité politique du monde considéré comme une communauté humaine unique ». Dans la même page, la mondialisation reçoit une acception « plus économique, géographique et technique (p. 33, c’est moi qui souligne) ».

Selon Jacques de Mahieu, « historien méconnu (p. 2) » dont six ouvrages sont opportunément rappelés, les drakkars vikings et les bateaux templiers ont précédé les caravelles de Colomb sur la route de l’Amérique du Sud. Il n’en reste pas moins que le début de la mondialisation se situe au Quattrocento, grand siècle de la peinture italienne, mais aussi des navigateurs portugais, de leur nouveau type de navire et de leur nouvelle méthode de trafic maritime. Quatre et cinq siècles plus tard, l’accélération des moyens de transports (chemins de fer, automobile, aviation) et le perfectionnement des outils de communication (du télégraphe à Internet), achève le processus de mondialisation à l’époque même où s’impose l’impérieuse nécessité de trouver une alternative au mondialisme.

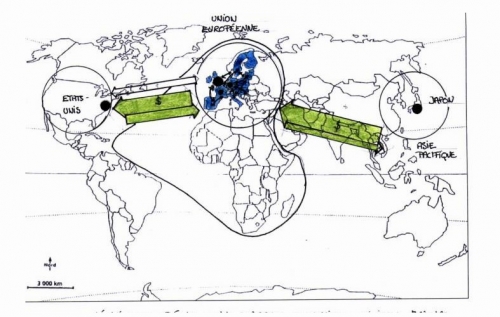

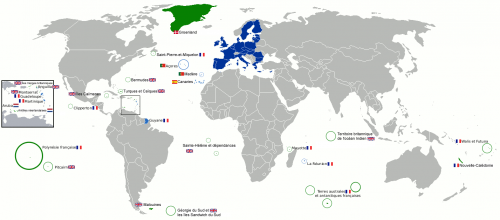

Georges Feltin-Tracol suggère « la constitution de grands espaces continentaux fermés (p. 28) ». En prenant acte du processus pluriséculaire décrit plus haut, on peut admettre la relativité de cette fermeture, au moins pour les blocs voisins, comme pourraient l’être une Europe de l’Ouest débarrassée de son « esprit mouvant d’ordre océanique (p. 22) » et des pays comme la Hongrie, la Roumanie ou la Bulgarie susceptibles de se fédérer sur la base d’une « façon d’être qui est typiquement différente de la nôtre, peuples d’Europe occidentale (Fanny Truilhé et Mathilde Gibelin, citées par l’auteur, p. 96) ».

Une des recensions les plus originales recueillies dans l’ouvrage est en effet celle de la marche pédestre de 6 000 kilomètres de ces deux jeunes femmes à travers toute l’Europe. Ces anciennes adeptes du scoutisme sont frappées par l’« euroscepticisme certain (p. 95) » qui se développe dans ces zones de l’Est européen, mais auquel l’auteur préfère l’« eurocriticisme (p. 161) ». « Il s’agit de donner à l’Europe une souveraineté réelle au contraire de l’Union actuelle qui dissout les souverainetés nationales sans pour autant s’en forger une de dimension continentale (p. 162) ».

Georges Feltin-Tracol plaide pour une Europe fédérale en rappelant tout au long de la page 6 que le fédéralisme fait partie de l’héritage politique de la France, où souvent « on le confondit avec l’anarchisme et le socialisme libertaire du fait de la proximité de Proudhon (p. 7) ». L’auteur invite à se souvenir que « fédérer c’est réunir les éléments diversifiés dans un équilibre dynamique (Ibid.) », un peu à l’image du système solaire qui est lui-même en mouvement dans notre galaxie, mais qui gère en même temps les cycles différenciés des planètes, les unes rapides, les autres lentes.

Étroitement lié au fédéralisme, le principe de subsidiarité se définit d’après la maxime : « Il ne faut jamais confier à une grande unité ce qui peut être fait dans une plus petite (Dusan Sidjanski, cité par l’auteur, p. 12). » Le fédéralisme et la subsidiarité sont donc aux antipodes du nationalisme qui s’insurge certes contre « la tyrannie de l’ego (p. 13) », mais qui est lui-même un produit de la modernité et qui s’apparente à toutes les tendances hégémoniques des États centralisateurs au détriment des réalités locales (régions, communes). D’aucuns seront surpris de lire au bas de cette même page 13 : « Le fédéralisme est une avancée majeure vers l’Europe impériale. » C’est qu’ils confondent, comme beaucoup de Français, l’idée d’Empire avec celui de bonapartisme. D’une manière plus générale, en Europe, la notion d’imperium est devenue incompréhensible en raison des pesants souvenirs laissés par les colonialismes, l’annexionnisme hitlérien, l’impérialisme d’après 1945 avec ses mâchoires étatsunienne et soviétique se renfermant sur les pays européens de l’Ouest comme une tenaille de fer.

Il ne s’agit évidemment pas de revenir à la Chrétienté médiévale ou « à un empire de type espagnol, ultra-catholique et inquisitorial comme celui de Charles-Quint (Otto de Habsbourg-Lorraine, cité par l’auteur, p. 16) ». Pourtant, l’Empire doit être « animé par une ferveur spirituelle (Ibid.) ». C’est ainsi que le conçoit Julius Evola, sur qui Georges Feltin-Tracol a prononcé une longue conférence en 2013, dans le cadre d’un colloque organisé par Terre & Peuple. Le texte de cette allocution, « revue, modifiée et augmentée, suite à des discussions postérieures (p. 175) », constitue un des chapitres les plus brillants de l’ouvrage. Pour Evola, L’Empire ne signifie nullement « la dissolution des nations dans une nation unique, en une espèce de substance sociale européenne homogène, mais au contraire l’intégration organique de chaque nation (p. 185) ». L’organicisme évolien repose sur l’idée qu’une totalité est d’autant plus solide que ses parties constitutives sont différenciées.

La construction d’une Europe impériale implique donc l’octroi d’une certaine autonomie aux nations qui, à leur tour, doivent accorder une part d’indépendance aux régions et respecter les identités diverses qui s’expriment sur leur territoire (3). « Mais l’Europe aura-t-elle enfin les moyens d’associer en sérénité l’identité, la puissance et la spiritualité ? (p. 123) », s’interroge Georges Feltin-Tracol dans le chapitre terminal de son livre.

« Retrouver le concept de puissance (p. 210) » est en effet aussi important que de répondre aux exigences de la ferveur spirituelle et de la fierté identitaire. La « volonté de puissance » fait écho au « conatus » et préfigure la « persévérance dans l’Être ». Une filiation philosophique Spinoza – Nietzsche – Heidegger permet de donner au concept de puissance une signification qui le met en harmonie avec l’identité. La puissance est la consolidation de l’identité, l’effort contre l’oubli ontologique.

Il convient de préciser la place qu’assigne Georges Feltin-Tracol à l’Europe dans le « nouvel ordre de la Terre » considéré, non plus comme une épure ou ne sorte d’alter-utopie, mais comme la succession des soubresauts anti-mondialistes qui agitent la « post-modernité », mais en restent au stade de croquis plutôt chaotiques. Le mondialisme est une utopie selon l’étymologie ou-topos, un « pays de nulle part (Raymond Trousson) », une construction abstraite et universaliste faisant fi des différences « bio-culturelles », pour reprendre un adjectif souvent et judicieusement utilisé par l’auteur. Les grands espaces différenciés qui devront se substituer au mondialisme seront des pyramides tendant vers l’idéal de l’eu-topos (le lieu où l’on se sent bien), dans le cadre d’un « uni-diversalisme (Michel Maffesoli) », au sein d’un ensemble organiciste comme le composent le Soleil et les planètes tournant autour de lui à différentes vitesses.

La critique de Georges Feltin-Tracol n’épargne pas les courants qui prétendent s’opposer au mondialisme mais qui, en raison de leurs contradictions et en dépit de la sympathie que peuvent inspirer leurs dirigeants, ont un effet contre-productif et sont ainsi voués à être des « impasses intellectuelles majeures (expression employée par Rodolphe Badinand, co-fondateur du site Europe Maxima dans son magistral essai pour désigner la Contre-Révolution) ». Ces courants « s’exemptent un peu trop facilement des rapports de force socio-historiques (p. 28) » et, par-delà les qualités humaines d’un José Bové, avec « son abondante moustache [qui] en fait un moderne Gaulois en lutte contre l’impérialisme marchand (p. 55) », ils affichent des incohérences qui en font des complices objectifs du mondialisme (4). « Souverainistes en agriculture, les altermondialistes se méfient de la souveraineté politique. Ils condamnent la circulation des capitaux tout en exigeant l’abolition de toutes les frontières et la circulation sans contraintes des êtres humains (p. 58). »

Autrement plus sérieuses sont les réactions comme le Brexit, l’America First d’un Donald Trump au tempérament toutefois très imprévisible, la volonté de la Russie et de la Turquie de redevenir sujets de l’histoire, après la période troublée consécutive à la chute du communisme (dans le cas de la Russie) et après la parenthèse laïcisante du kémalisme (dans le cas de la Turquie). Soulignons au passage l’objectivité avec laquelle évoque « le bien-fondé » de certaines institutions de pays musulmans telles que le millet ottoman (p. 210) ou la « dyarchie inégalitaire (p. 180) » entre le Guide suprême de la Révolution islamique iranienne et le triumvirat (Président de la République, Président du parlement et Chef du pouvoir judiciaire) qui dirige cette grande nation (de souche indo-européenne et de confession chiite, il est vrai). Quant aux pays dits « émergents », comme le Brésil, l’Inde ou la Chine, on peut leur appliquer la remarque de Pierre Béhar citée par l’auteur : « Plus qu’il ne leur confère de droits, leur poids leur impose des devoirs : ceux de stabiliser l’univers politiquement et économiquement, autrement dit d’assurer la paix et de favoriser la prospérité (p. 214). »

La future Europe impériale devra s’ériger en modèle, non seulement par son aptitude à harmoniser le trinôme spiritualité – puissance – identité, mais aussi par sa capacité « à agir en faveur des faibles et des opprimés (Karl Haushofer, cité Ibid.)». Dès 1930, le géopoliticien allemand notait que « la possession d’espace sur la terre » devait donner aux puissants une conscience pour les amner à se préoccuper de ceux que Raymond Abellio appelle les « hommes d’exécution ». En subdivisant en « exécution » et « gestion » la « fonction productive » de Georges Dumézil, Raymond Abellio semble insister sur la production économique (agricole ou industrielle) alors qu’il existe aussi des producteurs culturels (artistiques, musicaux, littéraires). Un espace plus ou moins grand de territoire va donc présenter une multiplicité d’identités rurales et citadines, mais aussi culturelles. Il y a par exemple une identité littéraire française et c’est le rôle des dirigeants politiques de la mettre en valeur par un enseignement de qualité. Ce sont donc bien les « hommes de puissance (Abellio) » qui doivent combattre pour la préservation identitaire. La fonction directive consolide la pluralité d’identités forgées par la fonction productive.

Mais il reste une troisième et dernière étape à franchir. C’est le rôle des « hommes de connaissance », toujours selon la terminologie d’Abellio (fonction cognitive). Pour faire une comparaison littéraire, les identités forgées par la fonction productive et consolidées par la fonction directive sont pareilles au corpus diversifié des œuvres d’un écrivain. Fondateur de la stylistique, le critique littéraire allemand Leo Spitzer propose de dégager l’« étymon spirituel » de l’écrivain. Analogiquement, la fonction cognitive doit se préoccuper de faire émerger l’« étymon spirituel » européen, filigrane des identités nationales et des « mémoires locales » (expression de Georges Feltin-Tracol dans le titre de son deuxième ouvrage paru en 2011). La fonction cognitive se situe donc au niveau de la « volonté continentale » et de l’imperium. C’est la « fonction souveraine » distinguée par Dumézil au sommet de la tripartition fonctionnelle des peuples indo-européens.

Plutôt qu’un « corps mystique militant » (Dominique Venner, dont je salue par ailleurs admirativement la mémoire), je verrais plutôt, à la tête de l’Europe impériale, un conseil de sages chargé de réfléchir sur l’« esprit européen » (ou le « style européen », pour rester dans la comparaison littéraire). Une assemblée sapientielle du même type est imaginable au faîte de la fédération mondiale des grands espaces différenciés. Une des tâches de cette sorte de « collectif Terre », comme disait un jour un Africain anonyme dans une intervention télévisuelle, serait de mettre la Tradition Primordiale à l’épreuve d’un double comparatisme singularisant et unifiant. Cela dit, si la structure conçue par Dominique Venner se situe « en marge de la sphère proprement politique » et se veut « formatrice d’une nouvelle classe dirigeante (p. 10) », c’est parce que la fonction directive des « hommes de puissance » s’est coupée depuis longtemps de toute référence spirituelle. Même si l’idée de Tradition primordiale peut faire l’objet d’un débat, le dernier mot à rené Guénon à travers le thème fondamental de la révolte des kshatriyas. Celle-ci n’est pas une simple insurrection de « guerriers » contre des « prêtres » ou des « clercs ». C’est l’affirmation de l’autonomie de la substance (ce qui se tient en-dessous) figurée par les « eaux » de la Genèse biblique sur lesquelles plane le « Principe » (arché, erronément traduit par « commencement »).

C’est pourquoi Georges Feltin-Tracol nous invite à nous dresser contre un monde globalisé caractérisé par sa « liquidité (Zygmunt Bauman, cité p. 190) ». L’Europe, pas le Monde convie les Européens à rompre avec cet « univers chaotique de fluidités tempétueuses (p. 4) ». À l’heure où de nombreux analystes déplorent une montée des « radicalités » politiques et religieuses, c’est la refondation principielle de l’Europe que nous propose ce remarquable ouvrage.

Daniel Cologne

Notes

1 : Georges Feltin-Tracol, L’Europe, pas le Monde. Un appel à la lucidité, les Éditions du Lore, 2017, 224 p., 25 €. Les citations suivies d’un numéro de page sont extraites de ce livre.

2 : La Bible comporte deux récits distincts relatifs à la Genèse. Le second peut faire penser à une « création », bien que le titre du Premier livre soit Genesis (le devenir) et non Poiesis (la création). Mais le premier, qui recouvre les 34 versets initiaux, fait plutôt penser à une conception. Sa litanie « Il y eut un soir, il y eut un matin » indique une priorité accordée à l’Hémisphère boréal du « jour », qui ne doit dès lors pas être pris dans son sens littéral, mais comme une sorte de « structure absolue » telle que l’a recherchée Raymond Abellio.

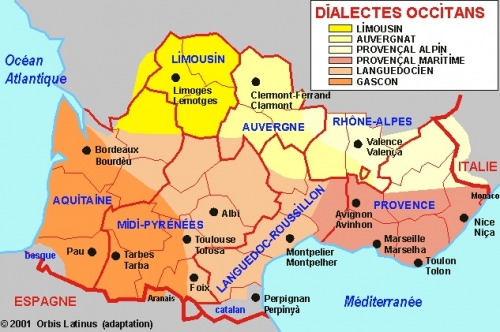

3 : À propos des « formations politiques régionalistes », l’auteur pense qu’elles « nuisent à l’idée européenne en réalisant une fragmentation d’une éventuelle puissance continentale (p. 17) ». Il s’interroge sur « le poids géopolitique » qu’aurait par exemple une République indépendante de Catalogne face à des blocs comme les États-Unis, la Chine, la Russie ou un grand Califat islamique. Cependant, il écrit un peu plus loin : « Les régionalismes et les autonomismes sont légitimes et ont toute leur place dans le cadre impérial à venir. » Il faut donc distinguer les indépendantismes actuels contre-productifs et les autonomismes futurs voués à fleurir dans l’Europe de demain en même temps que l’échelon intermédiaire des nations fortes. Pour reprendre une belle image de l’écrivain belge Sander Perron, l’Europe est une gerbe rassemblant les bouquets nationaux colorés par les fleurs régionales.

4 : On peut en dire autant de l’écologisme auquel « il manque […] la clef de voûte des identités bioculturelles ». Pourtant, l’auteur considère qu’« une écologie bien pensée pourrait assurer à l’Europe une autosuffisance énergétique et alimentaire, les deux priorités pour l’indépendance véritable des Européens (p. 29) ».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nous publions régulièrement dans nos colonnes des

Nous publions régulièrement dans nos colonnes des  Les mondialistes n’avoueraient pour rien au monde qu’ils nous préparent un avenir transhumaniste, c’est-à-dire la robotisation intégrale de la condition humaine, de l’Homme, pour être clair. La procédure exige qu’avant d’arriver à cette étape ultime, il convient de gommer soigneusement tous les éléments de la vie courante qui feraient référence à ces coutumes honnies et largement dépassées qui font référence à l’Histoire, aux traditions, au bon sens, aux vertus, au sentiment patriotique, ou, pire encore, à l’attachement à un sol, ce qui dénoterait un esprit obtus, poussiéreux et rédhibitoirement indécrottable, qui plus est farouchement hostile aux lendemains radieusement métalliques que l’Ordre mondial condescend à nous préparer.

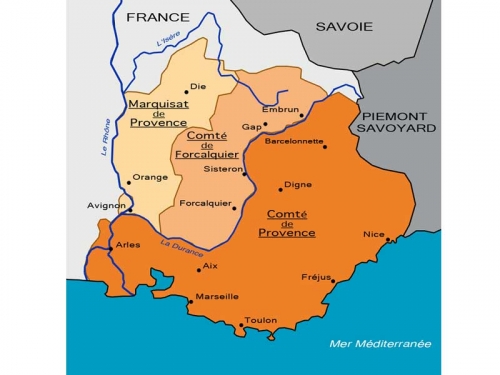

Les mondialistes n’avoueraient pour rien au monde qu’ils nous préparent un avenir transhumaniste, c’est-à-dire la robotisation intégrale de la condition humaine, de l’Homme, pour être clair. La procédure exige qu’avant d’arriver à cette étape ultime, il convient de gommer soigneusement tous les éléments de la vie courante qui feraient référence à ces coutumes honnies et largement dépassées qui font référence à l’Histoire, aux traditions, au bon sens, aux vertus, au sentiment patriotique, ou, pire encore, à l’attachement à un sol, ce qui dénoterait un esprit obtus, poussiéreux et rédhibitoirement indécrottable, qui plus est farouchement hostile aux lendemains radieusement métalliques que l’Ordre mondial condescend à nous préparer. Muselier aurait pu aussi appeler la PACA « Bas de France » pour faire pendant aux « Hauts de France », ou, pour faire plus simple et en concertation avec les autres régions françaises, donner des numéros : zone 1 (pour Paris, évidemment) puis zone 2, 3, etc. Muselier, tel un capitaine de navire tenant fermement la barre, nous explique que « le Sud, c’est le soleil, la mer, la montagne et le bien-vivre » (tiens, ça me rappelle une autre chanson : il y a le ciel, le soleil et la mer…). Le navire en question, c’est certainement l’une de ces usines à touristes flottantes qui accostent à Marseille et dont les passagers en descendent pour visiter… Aix-en-Provence.

Muselier aurait pu aussi appeler la PACA « Bas de France » pour faire pendant aux « Hauts de France », ou, pour faire plus simple et en concertation avec les autres régions françaises, donner des numéros : zone 1 (pour Paris, évidemment) puis zone 2, 3, etc. Muselier, tel un capitaine de navire tenant fermement la barre, nous explique que « le Sud, c’est le soleil, la mer, la montagne et le bien-vivre » (tiens, ça me rappelle une autre chanson : il y a le ciel, le soleil et la mer…). Le navire en question, c’est certainement l’une de ces usines à touristes flottantes qui accostent à Marseille et dont les passagers en descendent pour visiter… Aix-en-Provence.

Les identités les plus affirmées encore actuellement dans notre région constituent ces nombreux « pays » qui se sont regroupés au sein d’une entité plus importante formée par la grande Provence (qui inclut les « Bas-Alpins » comme les appelait Giono, mais qu’on dénommera plus volontiers les Alpes provençales) et par les Niçois, le Pays de Nice étant un pays ligure à l’origine. Aussi, j’aurais proposé initialement de choisir entre ces deux appellations : Grande Provence et Provence-Ligurie mais nous devons tenir compte du fait que l’ancien comté de Nice, même s’il est constitué essentiellement par la seconde ville de la région en termes d’habitants, ne représente qu’un tout petit territoire sur le plan géographique et que cette particularité pourrait entraîner légitimement la revendication d’autres « pays » tout aussi modestes en superficie qui aimeraient voir aussi leur nom accolé au principal pour diverses raisons, touristiques ou historiques (la Camargue, ou le Comtat venaissin, par exemple), principal qui ne peut être que Provence et nous retomberions dans l’inévitable acronyme pour faire vite, à l’image de notre temps, ce dont nous voulons justement nous débarrasser. D’autre part, cela créerait une confusion avec la province italienne voisine éponyme et engendrerait des problèmes d’ordre concret, notamment administratifs, voire diplomatiques. Je m’en tiens donc à « Grande Provence » pour éviter toute discrimination ou ambiguité.

Les identités les plus affirmées encore actuellement dans notre région constituent ces nombreux « pays » qui se sont regroupés au sein d’une entité plus importante formée par la grande Provence (qui inclut les « Bas-Alpins » comme les appelait Giono, mais qu’on dénommera plus volontiers les Alpes provençales) et par les Niçois, le Pays de Nice étant un pays ligure à l’origine. Aussi, j’aurais proposé initialement de choisir entre ces deux appellations : Grande Provence et Provence-Ligurie mais nous devons tenir compte du fait que l’ancien comté de Nice, même s’il est constitué essentiellement par la seconde ville de la région en termes d’habitants, ne représente qu’un tout petit territoire sur le plan géographique et que cette particularité pourrait entraîner légitimement la revendication d’autres « pays » tout aussi modestes en superficie qui aimeraient voir aussi leur nom accolé au principal pour diverses raisons, touristiques ou historiques (la Camargue, ou le Comtat venaissin, par exemple), principal qui ne peut être que Provence et nous retomberions dans l’inévitable acronyme pour faire vite, à l’image de notre temps, ce dont nous voulons justement nous débarrasser. D’autre part, cela créerait une confusion avec la province italienne voisine éponyme et engendrerait des problèmes d’ordre concret, notamment administratifs, voire diplomatiques. Je m’en tiens donc à « Grande Provence » pour éviter toute discrimination ou ambiguité.

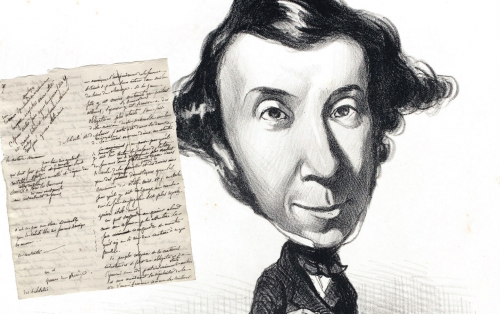

Tocqueville décrit cette préparation à la grande guerre européenne (et je crois que mon ami

Tocqueville décrit cette préparation à la grande guerre européenne (et je crois que mon ami  Puis Tocqueville met les pieds dans le plat sans mâcher ses mots cette fois :

Puis Tocqueville met les pieds dans le plat sans mâcher ses mots cette fois : Comme notre Poutine, le tzar Nicolas garde son sang-froid :

Comme notre Poutine, le tzar Nicolas garde son sang-froid :

Après avoir écrit Le totalitarisme économique il y a quelques années (Éditions L’Æncre), vous récidivez cette fois avec Le Syllogisme économique… Pourquoi ?

Après avoir écrit Le totalitarisme économique il y a quelques années (Éditions L’Æncre), vous récidivez cette fois avec Le Syllogisme économique… Pourquoi ? Que signifie votre titre Le Syllogisme économique ? Il peut apparaître un peu abscons…

Que signifie votre titre Le Syllogisme économique ? Il peut apparaître un peu abscons… BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

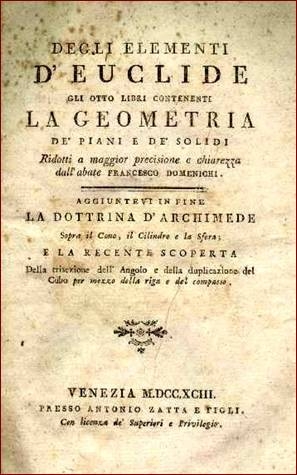

Apollinische antieke wiskunde

Apollinische antieke wiskunde