Robert Steuckers

(Text im Jahre 1991 verfasst)

Die ideologischen Grundlagen für das egalitäre Weltbild der westlichen Gesellschaften und die differentialistische Alternative. Eine Analyse historischer und zeitgenössischer Philosophien

Jede vorindustrielle Gesellschaft ist ursprünglich ein Gewebe von mehr oder weniger autonomen und bäuerlichen Gemeinschaften, die zur Nahrungsfreiheit tendieren. Der Geograph und Ethnolog Friedrich Ratzel (1844-1904) und der Soziolog Gustav Ratzenhofer (1842-1904), die alle beiden die Grundlagen der Soziologie und der Völkerkunde festgelegt haben, stellen fest, daß die menschlichen Gemeinschaften sich langsam stabilisieren, wenn sie das Stadium des Nomadismus verlassen, sich ein Boden aneignen und diesen mit ihrem spezifischen Genie prägen. Für Ratzel (s. Völkerkunde, 3 Bände, 1885/1888), die moralisch hochwertige und patriarchalisch-kriegerische Kultur des Nomadismus weicht allmählich vor der moralisch schwächeren, vorstädtischen und matriarchalisch-bäuerlichen Kultur der Seßhaftigkeit. Für Ratzenhofer, kommt die Kulturstufe erst nach die Eroberung von unordentlichen, nomadisierenden, auf einem bestimmten Raum zerstreuten oder durch allerlei Katastrophen sozial zerstörten Haufen durch eine «starke Rasse», die die Besiegten dominiert.

Dieser Prozeß der Dominanz erlaubt nach Ratzenhofer und Gumplowicz die Entfaltung der Kultur. Aber sowohl für Ratzel als für Ratzenhofer, d.h. sowohl in der Prozeß des unkriegerischen Seßhaft-Werdens als in der Kulturwerdung durch Eroberung, wirkt der Faktor Zeit als Identitätsschaffend. Landwirtschaft und Dominanz führen zur Schaffung von Identitäten, die nicht notwendigerweise ewig und immer Wandlungsprozeßen ausgesetzt sind. Diese Identitäten wirken vielfältig und kulturproduzierend. Jede dieser Identitäten entspricht einem Boden, passt sich einen spezifischen Ort an. Diese Vision von Ratzel impliziert kein geschlossenes Weltbild: es gibt Identitätskerne und -randzonen; diese letzten untergehen fruchtbare spezifische Mischungen, die sich später als eigenständige Kulturen erweisen. Die Geschichte ist also ein unendliches Spiel von positiven und kulturschaffenden Differenzierungen innerhalb Identitätskerne. Wenn man das Beispiel Deutschlands nimmt, gibt es selbsverständlich eine Vielfalt von ortsverbundenen Schattierungen innerhalb des deutschen Volkes selbst: Nordseedeutsche (mit Holländern und Skandinaven verbunden), Alpendeutsche (mit Lombarden, Veneten, Slowenen, Welschschweizern verbunden), ostdeutsche Landwirte (die Kontakte zu Westslawen und Balten unterhalten), Rheindeutsche (die über die Elsaß Kontakte mit Lothringern und anderen Gallo-Romanen bzw. Franzosen unterhalten), uzw. Der gleiche Prozeß läßt sich in den romanischen und slawischen Ländern beobachten. Die Differenzierungen sind geographisch bedingt, so daß es unmöglich ist, ihre konkrete Resultate (d.h. die ethnischen Identitäten) philosophisch zu verleugnen, entweder durch die kritiklose Affirmation einer hypothetischen Rassenreinheit oder durch die ebenso kritiklose Affirmation einer durch wahllose Mischung vereinheitlichen Welt. Beide Affirmationen negieren den unentrinnbaren Faktor "Erde", Quelle stetiger preziser Wandlungen. Die Affirmation der Rassenreinheit negiert die manchmal kulturreichen Mischungen der Identitätsrandzonen weil die Affirmation der Weltmischungseuphorie alle möglichen differenzierten und kulturschaffenden Wandlungen prinzipiell ablehnt.

Diese dynamischen und autonomen Gemeinschaften sind Hindernisse für alle willkürlich-zentralisierenden Gewalten. Um Kontrolle üben zu können, sollten die zentralisierenden Gewalten die Nahrungsfreiheit der freien menschlichen Gemeinschaften auslöschen. Historische Beispiele eines solchen Prozeßes fehlen nicht: Karl der Große erobert Sachsenland und gibt seinen Gefolgsleuten die Allmenden der Sachsen als persönliche Lehen. Die Allmende der Gemeinschaft wird so der persönlichen Feod des karolingischen Herrn. Die nächsten Generationen können also die Lebensquelle Boden nicht mehr richtig umverteilen, so daß ein Prozeß der Re-Nomadisierung entsteht. Junge Norddeutsche müssen durch Not und Mangel an Boden gezwungen ihre Heimat verlassen, kinderlose Mönchen werden, Söldner für fränkische Könige oder für den römischen Papst werden, sich als Sklaven für die Bagdader Kalifen verkaufen, usw. Alle sozialen Unruhen des Mittelalters sind Folgen dieser Feodalisierung. Die neuen historischen Forschungen legen eben den Akzent auf diese Enteignung der Bevölkerung. So z. B. der russische Historiker Porschnew, die Franzosen Bercé, Walter, Bois und Luxardo, der Deutscher Schibel (1).

Die bäuerlichen Gemeinschaften füssten auf die Unveräußerlichkeit des Bodens. Der Boden war Eigentum der Gemeinschaft, d.h. sowohl der zeitgenössischen Generationen als der Verstorbenen und der Künftigen. Die Feodalisierung durch die karolingische Enteignungspraxis, die Einführung des spätrömischen Rechtes (von Flavius Justitianus kodifiziert) und des Kirchenrechtes (Codex juris canonici) hatte als Resultat, daß der Boden veräußerlich geworden ist, was die Lebenssicherheit der Bevölkerung in Gefahr bringt. So sind auch die Grundlagen der Identität erschüttert. Diese kann sich in der Präkarität nicht optimal entfalten.

Hauptaufgabe der Identitätsbewußten Kräfte der europäischen Geschichte wurde also, diese Präkarität zu beseitigen, damit die geistigen Kräfte sich entfalten können. Die blutigen Etappen dieses Kampfes lässen sich makaber aufzählen: Westfälische Bauerrevolte in 1193, die Revolte der Stedinger in 1234, die Bauernrevolten des XV. Jahrhunderts (Deutschland, Böhmen, England), der große deutsche Bauerkrieg (1525/26), die Aufhebung der niederländischen Städte gegen den spanisch-absolutistischen Joch, die gleichzeitige Revolte der Spanier und Katalanen gegen die königlichen Beamten, die französischen und normandischen Aufhebungen der sog. Croquants und Nouveaux Croquants im XVI. Jahrhundert. Alle diese blutig niedergemetzelten Aufhebungen wollten das alte ureuropäische Recht mit dem Prinzip der Unveräußerlichkeit des Bodens wieder einführen.

Wenn während und besonders am Ende des Mittelalters die Figur des Bürgers sich auf der Vorszene hebt, bedeutet das keineswegs das Verschwinden des impliziten Individualismus des hier obenerwähnten spätrömischen Rechtes. Die Städte waren am Anfang Zufluchtsort für besitzlose Bauern. Dort konnten sie innerhalb neuer städtischer Gemeinschaften bzw. Zünfte arbeiten und ihre eventuell angeborene Genie gelten lassen. Zur gleichen Zeit schwärmten aber in diesen mittelalterlichen Städten Spekulanten aller Art, die bald mit den Fürsten Front gegen die Zünfte und die ländliche Bevölkerung machen. Statt dem Willkür des Feodalismus einen Riegel zu setzen, verstärkt diese Spekulantenkaste noch straffer den impliziten Individualismus in Europa. Max Hildebert Boehme schreibt, daß das germanische Rechtsempfinden die Gesellschaft pluralistisch fasst, so daß die verschiedene Körperschaften, aus denen jede bestimmte Gesellschaft besteht, von einer konkreten Autonomie genießen (2). Aber «bereits gegen Ende des Mittelalters setzt sich das etatistische Gegenbewung spätrömischer Prägung durch. Die Fürstengeschlechter richten mit Hilfe der geldspendenden Spekulanten eine absolute Herrschaft im Staate auf, die im allgemeinen in der Richtung einer Straffung der Staatsgewalt und einer Schrumpfung gesellschaftlicher Autonomie wirkt. Nicht im "finstern Mittelalter", sondern in der "aufgeklärten" Neuzeit verfallen weite Teile des Volkes in drückende Leibeigenschaft, und auch der religiöse Befreiungskampf der reformatoren hat zunächst nur einen verstärkten Gewissensdruck des Staates zur Folge. Namentlich im Umkreis des spanischen und französischen Einflusses entwickelt sich zwischen Staat und Volk eine polare Gegensätzlichkeit und scharfe Spannung, die sich dann vor allem in der französischen Revolution entlädt. Durch sie erhält zwar der Gedanke der absoluten Fürstenherrschaft, keineswegs aber die Staatsgewalt selber den entscheidenden Stoß. Das eigentliche Opfer dieser Entwicklung ist die korporative Volksfreiheit, die Volksautonomie, die durch den grundsätzlichen Individualismus und Unitarismus (bzw. Zentralismus) des romanischen Denkens zutiefst in Frage gestellt wird. Das Volk macht sich —ganz im Sinne der Theorie von Rousseau— nicht autonom, sondern souverän. Es sichert einen staatsfreien Raum den Menschenrechten im Sinne des neuzeitlichen Individualismus und nicht den Gesellschafts- und Körperschaftsrechten» (M.H. Boehm, op. cit., S. 32-33).

In einem solchen historischen Kontext, heißt Freiheit angepaßte ortsverbundene bzw. konkrete Sozialitäten schaffen, genauso wie die erste städtische Gemeinschaften Europas, neue konkrete Sozialitäten gegenüber der karolingisch-feudalen Entwurzelung waren. Der Brüsseler Historiker Alphonse Wauters in seinem wichtigen Buch Les libertés communales (Brüssel, 1878) (3) erklärt wie die mittelalterlichen Kommunen Orte der volksverbundenen Kreativität waren. Seine historische Entdeckungen und seine Analyse der Quellen ergänzen glänzend die Theorien des Volkhaften und Volklichen bei Max Hildebert Böhm (4). Die Entstehung der mittelalterlichen Kommunen entspricht die Entstehung einer institutionsschaffenden Freiheit, die der kürzlich verstorbene deutsche Professor Bernard Willms, in Anlehnung an Hobbes, als die Grundfreiheit des Menschen als politisches Wesen theorisiert hatte (5). Wenn die menschliche Grund- und Urfreiheit darin besteht, Institutionen bzw. institutionnelle Begrenzungen zu schaffen, dann ist sie eben konkrete Freiheit. Abstrakt und steril bleibt aber eine absolute konzipierte Freiheit, weil diese dann unproduzierend/unfruchtbar inmitten eines dschungelhaften «Naturzustandes» bleibt. In einem solchen von Hobbes meisterhaft theorisierten dschungelhaften Naturzustand kann die Freiheit sich eben nicht entfalten, weil alle ihre Freiheit absolut gelten lassen wollen. Jede raum- bzw. ortsverbundene Gemeinschaft produziert also seine bedingte aber nur so mögliche Freiheit, damit die positiv-nützlich-notwendigen Eigenschaften der Gemeinschaft sich optimal entfalten können.

Das Denken von Hobbes entsteht in einem Europa, das alle religiösen Stützen verloren hat und mit den harten nackten Fakten der Freiheit und des durch Bürgerkriegen wiedergekommenen Naturzustandes konfrontiert wurde. Die Illusion der mittelalterlichen theologischen Zeitalter war verschwunden. Aber der Mensch liebt die Illusionen, so billig diese sein könnten. Die großen illusionslosen Denker des 17. Jahrhunderts (Hobbes, Balthasar Gracian, Pascal, Galilei, Giordano Bruno) haben künftig nicht viele Schüler gehabt. Eine neue Illusion —die Aufklärung— ist gekommen, um den Europäern eine grenzenlose d. h. abstrakte Freiheit zu versprechen. Die aufklärerische Denkweise ist insofern pervers, daß sie alle Institutionen als irrational gegründet ablehnt bzw. kritisiert. Wenn diese Denkweise mittlerweile metapolitisch Fortschritte macht, können die Institutionen nicht mehr optimal funktionnieren. Einige Anhänger der aufklärerischen Denkweise meinen manchmal richtig, daß die Institutionen, die unter der Kritik der Auklärer untergehen, schon im voraus morsch sind. Aber die Aufklärung ist allzuoft nur Kritik und schafft deshalb nicht die Bedingungen einer Rekonstruktion neuer Institutionen nach dem Verschwinden der alten und morschen Institutionen. So kentert die ganze europäische Ideologie in den Schablonen der Abstraktheit und der Unfruchtbarkeit. Pedagogisch gesehen ist also die aufklärerische Denkweise nicht für den Menschen als civis, als zoon politikon geeignet. Da die ganze Philosophiegeschichte seit Aristoteles den Menschen primär als zoon politikon, als politisches Wesen, betrachtet, kann man sich wohl fragen, ob die aufklärerische Besessenheit noch eigentlich über ihre üblichen Phrasen menschlich ist.

Die Anhänger der Aufklärungsideologie behaupten, ihre philosophische Grundlagen haben dazu beigetragen, die freiheitlichen Institutionen der französischen Revolution zu schaffen. Alle wertfreien Historiker sind aber der Meinung, daß nach zwanzig Jahre aufklärerischer Regime Frankreich definitv geschwächt wurde. Die Aufhebung des Zünftwesens durch die Gesetze von Le Chapelier in 1791 ohne entsprechende Einführung eines preußisch-ähnlichen allgemeinen Erziehungswesens hat zu einer kompletten Desorganisation der konkreten Sozialität Frankreichs geführt und damit in den folgenden Jahrzehnten zu einem gewerblichen Rückzug, die noch heute deutliche Spuren hinterläßt. Die Bauernschaft wurden wie bekannt nicht gespart. Besonders im Westen des Landes wollten die Bauern ihr uraltes Gemeinwesen bewahren, d.h. frei über ihr eigenes Schicksal entscheiden. Dieser ortsverbundener Wille paßten die grenzenlosen bzw. universellen Prinzipien der Aufklärung nicht. So entschieden sich an die Macht gekommene Pariser Intellektuellen aufklärerischer Prägung für eine «Entvölkerungsstrategie» in den aufständischen Gebieten der Bretagne, der Vendée und des Anjous. Etwa 300.000 unschuldige Dorfbewohner (Erwachsene und Kinder beider Geschlechter) dieser westfranzösischen Region wurden so einfach massakriert. Konkrete ortsverbundene Menschen hatten sich gegen Abstrakte Ideen rebelliert.

In den von den Revolutionsarmeen eroberten germanischen Gebieten —die südlichen Niederlanden und Rheinland— gibt es am Anfang eine wahre Begeisterung für die Revolutionsideen. Tatsächlich verkünden der französische General Dumouriez und seine Freunde, die in Jemappes (Hennegau) die kaiserlichen Armeen besiegen und kurz danach ihren Eintritt in Brüssel machen, daß künftig die Gemeindeversammlungen ihre Bürgermeister und deren Berater direkt für einen Jahr wählen wurden. Dieser Wahlmodus wird generell in Flandern, Brabant und Rheinland akzeptiert. Aber die Pariser Behörden führen dieses rein demokratisches Prinzip nicht ein. Die Convention entscheidet sich, für die Benennung der Bürgermeister ohne Wahl. Entscheidungsort dieser Benennung: Paris, Hauptstadt der triumphierenden politischen Aufklärung! Dumouriez, ein ehrlicher Mann, nimmt Abschied und flüchtet nach Preussen. Verlooy, ein Schüler Herders, der inzwischen Bürgermeister von Brüssel geworden war, verlässt auch seine Heimat. Viele deutschen Intellektuellen aus dem Rheinlande, unter denen Görres, folgen dem gleichen Pfad. Diese Revolutionsbefürwörter sind sehr schnell Revolutionsfeinde geworden, eben weil die Revolution alle Ortsverbundenheit ablehnte. Die Einführung des hier oben erwähnten Wahlmodus hätte die diversen und differenzierten Wirklichkeiten Europas die Möglichkeit gegeben, sich gelten zu lassen. Ein solcher Wahlmodus rechnet mit den unentbehrlichen Faktoren Raum und Zeit. Jeder Ort hat seine eigene Dynamik. Was hier gilt, gilt nicht notwendigerweise dort. Hier ist der Boden sandig und karg, hier gibt es kaum Verkehr und dort ist der Boden fruchtbar und fett und die Nähe eines Flußes verschnellt den Verkehr. Die Bedürfnisse der verschiedenen Orte sind deshalb grundverschieden und brauchen konsequenterweise eine angepaßte Modulierung. Der am Anfang des Revolutionsprozeßes vorgeschlagene Wahlmodus war eben eine solche Modulierung. Die deutsche Bewegung mit Arndt und Freiherrn von Stein, die südniederländisch-belgischen Traditionalisten-Demokraten (Die zwei Generationen von Rechtsanwälten der Familien Raepsaet aus Gent und Dumortier aus Tournai/Doornik) wurden während der Restauration —die eben nichts restauriert— die energischen Vorkämpfer eines solchen angepaßten Wahlmodus.

Die Aufklärung wurde auch schon von Kant —dem kühnsten Denker der Aufklärung aber auch zur gleichen Zeit demjenigen, der die Unzulänglichkeiten der Aufklärung am scharfsten gesehen hat— als zu mechanistisch beurteilt. In seiner Kritik der Urteilskraft (1790), unterscheidet Kant die Naturprodukte und die Kunstprodukte. Die Naturprodukte sind keine Produkte eines willkürlichen Willens. Nur Kunstprodukte sind Produkte eines Willens, der sich außerhalb des Produktes selbst befindet. Naturprodukte sind simultan Ursache und Wirkung ihrer selben. Die aufklärerisch-mechanizistischen Denkweise betrachtete die Staaten und Nationen als Uhrwerke, die von dem Wille oder der Laune eines außerlichen Souveräns bzw. Fürsten abhingen. Die Aufklärung ist also nicht demokratisch. Ihre politische Modalität ist die der aufgeklärten Despotie. Die französische Revolution und besonders die Convention übernehmen bloß diese Modalität ohne Achtung für was Kant die innerliche bildende Kraft eines Naturprodukte genannt hat. Die Nationen und Völker sind eben Naturprodukte, die von einer innerlichen bildenden Kraft beseelt sind. Der von Dumouriez, Verlooy und Görres suggerierte Wahlmodus implizierte eben eine Achtung für diese innerliche bildende Kraft, die von Ort zu Ort und Zeit zu Zeit variiert. Die aufklärerische Convention ist diesen unersetzlichen Kräften gegenüber taub und blind geblieben. Der romantische Protest in Deutschland ist politisch betrachtet ein Wille, diese Kraft freie Bahn wiederzugeben und zu gestalten bzw. organisieren. Aus dieser Perspektive gesehen, gestaltet die Aufklärung nicht: sie ist unfruchtbar und autoritär im schlechtsten Sinne des Wortes. Das anti-autoritäre Pathos der zeitgenössischen Aufklärung ist deshalb bloße Tarnung, ist auch der Spur eines schlechten Gewissens. Wenn sie bis zur letzten Konsequenz durchgeführt wird, bringt sie die Menschheit in einer neuen Naturzustand, wo eine moderne Fassung des Nomadismus herrscht. Die aktuelle Beispiele der Melting-Pot-Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, der Unsicherheit der Pariser Vorstädten und des Hooliganismus in Großbritanien zeugen dafür.

Wenn man von diesen Fakten bewußt ist, was sollte man tun? Eine geortete Gemeinschaft zu organisieren heißt heute eine Sozialpolitik neuer Art vorzuschlagen, da die herrschenden Systeme eben zu einem erneuten Naturzustand tendieren. Produkt der Aufklärung ist nämlich die Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Diese Déclaration ist eine Mischung von aufklärerischem Gedankengut und allgemeingültigen Prinzipien. Da kürzlich bekannte französische Historiker wie Jean-Joël Brégeon und Reynald Sécher die Perversität der politischen (conventionnel) Aufklärung erörtet haben, dadurch daß sie die Logik der Entvölkerung hervorgehebt haben, brauchen wir hier nicht die aufklärerische Elemente zu analysieren sondern nur die Allgemeingültigen. Diese schaffen die feudalen Reste aus dem Weg. Und das bedeutet konkret, daß jeder Bürger wieder das Recht hat, das Seine zu genießen als Mitglied einer Gemeinschaft. Als Mitlglied einer Gemeinschaft hätte er ein Allod bekommen und die Gesamtgemeinschaft hätte wieder seine Allmende als Lebenssicherheit haben müssen. Die Convention hat alle kirchliche und aristokratische Güter den reichen Parvenüs verkauft, ohne eine soziale Umverteilung einzuleiten! Damit konfiziert die undemokratische Revolution dem Volke seine Nahrungsfreiheit. Die feudalen Herren werden durch miserablen Parvenüs ersetzt. Darum hat Proudhon vom Eigentum als Diebstal geredet. Der Sozialismus des 19. Jahrhundert, bevor er oligarchisiert wurde (s. Roberto Michels), hat nur eine Teilumverteilung verursacht. Der Kommunismus verstaatlicht alles, was am Ende bedeutet, daß nur die Parteifunktionäre Eigentümer werden.

Die heutige Diskussion über das garantierte Grundeinkommen (Opielka in D.; Gorz in F.) in linken non-konformistischen Kreisen wäre eine Lösung, besonders wenn man dazu ein Wahlsystem schweizerisches Modell hinzufügt. Aber solange die Gruppierungen der Linken noch von aufklärerisch-autoritären Ideen verseucht bleiben, ist diese Lösung nicht möglich. Ein garantierte Grundeinkommen an jedem Bürger als Ersatz der Allmende wäre nur möglich in Europa, solange die Bürgerschaft begrenzt gewährt wird. Die Linke kann also nicht konkret das garantierte Grundeinkommen vorschlagen und zur gleichen Zeit die Asylantenflut bejahen. Diese letzte wurde bloß dieses Grundeinkommen lächerlich und jammerlich reduzieren, sodaß die jahrhundertelange Entfremdung doch erhalten bleibt. Um jeder Bürger das Seine zu geben, muß man notwendigerweise und arithmetischerweise den Zugang zur ortsgebundenen Bürgerschaft beschränken. Wie Reinhold Oberlercher es sagte, die Freizügigkeit ist wohl eine der Todsünde der Aufklärung, da sie die Lösung der sozialen Frage unmöglich macht. Hier auch sind Schranken notwendig um eine konkrete Aktion durchführen zu können und auch um überhaupt Politik treiben zu können.

Das garantierte Grundeinkommen muß minimal bleiben, damit man nicht davon leben kann, aber damit man trotzdem etwas zum Überleben hat im Ernstfall, wie in vorfeudaler Zeit unsere Bauern ihren Allod hatten. Die Einführung eines garantierten Grundeinkommen ist durchaus möglich, da unsere Staaten dann keine Arbeitslosigkeitszulagen zahlen werden und auch keine Verwaltung dieser Arbeitslosigkeit finanzieren müssen. Durch eine angepaßte Steuerpolitik kann dann der Staat ohne Mühe die Gelder bei denen, die es nicht nötig haben, wieder einkassieren. Diese Regulierung verlangt auch keinen Abbau der sozialen Sicherheit, wie die neo-liberale Welle es vorgeschlagen hatte. André Gorz, französischer Befürworter des garantierten Grundeinkommens, fügt hinzu, daß dieses Einkommen es für viele Leute ermöglichen würde, andere nicht gewinnbringende Aktivitäten zu leisten, z. B. ökologische sinnvolle Aktivitäten oder die Bildung von Netzen für Kinderversorgung, die dann einfach und problemlos privatisiert werden könnten. Die Bürger werden dann spontan mehr Zeit haben, für lebenswichtige Sachen: die ökologische Nische sauberer halten und ihre Kinder versorgen. Die sozialen Kosten der Verschmutzung und der psychologischen Amoklaufen bei Kindern sind erheblich höher als was ein allgemein garantierten Grundeinkommens dem Staate kosten wurde.

Mit dem garantierten Grundeinkommen als Recht des Bürgers in einer begrenzt gehaltenen Gemeinschaft, sind die Gefahren der Aufklärung, dieser Religiosität der Schrankenlosigkeit, nicht gebannt und ausgeschloßen. Der durch Kredit gefördete Konsum würde die Gelder des garantierten Grundeinkommens rasch aufsaugen. Deshalb muß der Staat als Organisationsinstrument der Sozialität Gesetze einführen, damit Kredite nicht wahllos gewährt werden, besonders an Leuten die diese nur für Konsum benutzen. Solch Gesetze wollte zwei oder drei Jahre her der wallonische Minister Busquin einführen. Sein Projekt ist von den Banken und konservativ-bornierten Politikern torpediert worden.

Die Grundlagen des egalitären Denkens liegen also in der «Entgemeinschaftungspraxis» des Feudalismus und in dem mechanizistischen Denkmuster der Aufklärung, und nicht notwendigerweise im Gedankengut der sozialistischen Tradition, eben wenn die linken Gruppierungen einen egalitären Diskurs entwickelt haben, die Ungleicheiten schafft. Egalitarismus im Sinne des Verfassers bedeutet selbstverständlich nicht Gleicheit der Chancen. Das ist eben, was er verallgemeinen will. Egalitarismus ist eher diese gefährliche Ablehnung aller differenzierenden Ortsverbundenheiten, die Zeit und Raum ständig produzieren. Wenn alle Räume der Erde gleichgeschaltet und gezwungen unter den gleichen Mustern ent-organisiert werden, dann ist Chancengleicheit eben unmöglich, da diese nur in einem raum- und zeitlich bedingten Rahmen erreicht werden kann. Der Mensch, als begrenztes Wesen, kann nur Verantwortung für etwas Begrenztes übernehmen. Da der Mensch kein Gott bzw. kein allmächtiges Wesen ist, kann er nur teilmächtig handeln. Der Mensch kann also nur in einem begrenzten Raum und, da er sterblich ist, in einer begrenzten Zeit handeln und nicht universell. Universell denken und handeln wollen heißt deshalb unverantwortlich weilk ortlos denken und handeln. Die große Ideen der Brüderschaft, der Caritas, der Menschenrechte können nur von Menschen in begrenzten Räumen verwirklicht werden. Diese großen Ideen sind nur konkret möglich, wenn man sie im nahen Ort wo man bei Geburt geworfen worden ist und nur da —um die Sprache des alemanischen Philosophen Martin Heidegger nachzuahmen— zu verwirklichen versucht. Dieser Ort bleibt für Jeden Sprungbrett in der nahen oder fernen Welt. Die sockellosen Ideologien, sei es die ortfremde Religion im Frühmittelalter oder die gewollt ortlose Aufklärung, verpassen die Möglichkeit, etwas von der ideellen Caritas oder der ideellen Chancengleicheit zu verwirklichen. Fazit: die differentialistische Alternative verlangt Verantwortung für den Mitmenschen im Ort wo man bei Geburt geworfen worden ist und Aufmerksamkeit für die Geräusche der Welt. Gewiß keine Sackgasse, da die Möglichkeiten dieser Welt unendlich sind, nur wenn man die schöne bunte Welt nicht mit herzlosen Schablonen gleichschalten will.

Die multikulturelle Gesellschaft kann dadurch nicht fließend funktionnieren, da sie nämlich eine Gesellschaft und keine Gemeinschaft ist. Harmonie kommt immer nur relativ und mit der Zeit und nicht wenn ständig neue Menschenwellen unordentlich strömen. Der langfristige Prozeß der «Vergemeinschaftung» ist in solchen Umständen unmöglich. Sobald einige Schichten in einer bestimmten Gemeinschaft assimiliert bzw. «vergemeinschaftet» sind, warten noch unruhige und ungeduldige Schichten auf diese versprochene Assimilation, die nur mit langer Zeit zu erreichen ist. Manche Ideologe und Politiker meinen, daß mit einer formellen und verschnellten Einbürgerung eine Lösung zu finden ist. Das ist eine aufklärerische Illusion, die keine Rechnung mit dem äußerst wichtigen Faktor Zeit rechnet. Notwendig wäre, die Substanz der Gesetzgebungen in Europa, die nur die Staatsbürgerschaft nach Fristen von 20 bis 30 Jahren gewährten, mit Aufmerksamkeit zu studieren. Diese Gesetzgebungen waren orts- und zeitbewußt. Die Wiedergeburt Europas braucht keine großen und pompösen Phrasen. Nur ein sachliches, ruhiges Orts- und Zeitsbewußtssein.

Fußnoten:

(1) Boris Porchnev (franz. Schreibweise für «Porschnew»), Les soulèvements populaires en France au XVIIième siècle, Paris, Flammarion, 1972; Gérard Walter, Histoire des Paysans de France, Paris, Flammarion, 1963; Paul Bois, Paysans de l'Ouest, Paris, Flammarion, 1971; Yves-Marie Bercé, Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne, XVIième-XVIIIième siècle, Paris, PUF, 1980; Hervé Luxardo, Les Paysans. Les républiques villageoises, 10ième-19ième siècles, Paris, Aubier, 1981; Karl-Ludwig Schibel, Das alte Recht auf die neue Gesellschaft. Zur Sozialgeschichte der Kommune seit dem Mittelalter, Sendler, Frankfurt a.M., 1985.

(2) Max Hildebert Boehm, Das eigenständige Volk, 1923.

(3) Alphonse Wauters, Les libertés communales. Essai sur leur origine et leurs premiers développements en Belgique, dans le Nord de la France et sur les bords du Rhin, Brüssel, 1878 (reprint: Brüssel, 1968).

(4) Für Max Hildebert Boehm ist das Völkische die biologische Grundlage des Volkes; das Volkhafte ist die soziale Grundlage des Volkes und das Volkliche ist die synthetische Gesamtgrundlage aller konstitutiven Elemente des Volkes.

(5) Bernard Willms, s. Idealismus und Nation, 1986; ders., Thomas Hobbes. Das Reich des Leviathan, 1987.

Kurze Biographie:

Robert STEUCKERS

Geboren am 8. Januar 1956 in Ukkel-bei-Brüssel. Verheiratet. Hat einen Sohn: Cedrik (1988). Hat Germanistik und Anglistik studiert. Diplomübersetzer ILMH (Brüssel). Diplomarbeit über den Begriff «Ideologie» bei Ernst Topitsch. 1981: Redaktionssekretär von Nouvelle Ecole (Paris). Gründet die Zeitschriften Orientations (1982) und Vouloir (1983). Leitet sein eigenes Übersetzungsbüro in Brüssel seit 1985. Wissenschaftlicher Mitarbeiter des «Presses Universitaires de France» seit 1990. Ständiger Mitarbeiter der Zeitschriften Nouvelle Ecole (Paris), Dissident (Gent), Trasgressioni (Florenz), Diorama Letterario (Florenz), Elementi (Finale Emilia), Nationalisme et République (La Roche d'Anthéron), Elemente (Kassel), The Scorpion (London/Köln). Mitglied der Abteilung «Studien und Forschungen» des «Groupement de Recherches et d'Etudes sur la Culture Européenne» (Paris).

Con la fine della guerra mondiale “democrazia” sembra diventare la parola d’ordine per tutti gli Stati protagonisti della scena globale. “Democrazia” diventa il baluardo della modernità e dei popoli contro le “dittature” sconfitte con le armi dall’alleanza finanza-comunismo. Eppure “democrazia” diventa sempre di più una parola astratta a cui ognuno dà diversi significati a seconda talvolta della convenienza, talvolta della matrice culturale in cui essa nasce.

Con la fine della guerra mondiale “democrazia” sembra diventare la parola d’ordine per tutti gli Stati protagonisti della scena globale. “Democrazia” diventa il baluardo della modernità e dei popoli contro le “dittature” sconfitte con le armi dall’alleanza finanza-comunismo. Eppure “democrazia” diventa sempre di più una parola astratta a cui ognuno dà diversi significati a seconda talvolta della convenienza, talvolta della matrice culturale in cui essa nasce. Tuttavia il principio fondante di quella che dovrebbe essere una democrazia nel vero senso della parola, ossia “governo del popolo”, viene del tutto a mancare: la partecipazione stessa del popolo al governo e alla vita politica. La partecipazione attiva dei cittadini alla sfera politica nasce e si esaurisce all’interno delle urne nella scelta dei rappresentanti. Da quel momento in poi quella che dovrebbe essere res publica torna di fatto ad essere sfera privata degli eletti a “rappresentanti del popolo”. Se si va ad analizzare a fondo la realtà concreta, infatti, è evidente che solo una piccolissima percentuale della popolazione ha a che fare con la gestione effettiva della politica, e si prospetta una visione che sembra sempre più quella di una oligarchia, piuttosto che quella di una democrazia – visione che diviene sempre più accentuata man mano che i cosiddetti rappresentanti diventano sempre più legati alle lobbies economico-finanziarie.

Tuttavia il principio fondante di quella che dovrebbe essere una democrazia nel vero senso della parola, ossia “governo del popolo”, viene del tutto a mancare: la partecipazione stessa del popolo al governo e alla vita politica. La partecipazione attiva dei cittadini alla sfera politica nasce e si esaurisce all’interno delle urne nella scelta dei rappresentanti. Da quel momento in poi quella che dovrebbe essere res publica torna di fatto ad essere sfera privata degli eletti a “rappresentanti del popolo”. Se si va ad analizzare a fondo la realtà concreta, infatti, è evidente che solo una piccolissima percentuale della popolazione ha a che fare con la gestione effettiva della politica, e si prospetta una visione che sembra sempre più quella di una oligarchia, piuttosto che quella di una democrazia – visione che diviene sempre più accentuata man mano che i cosiddetti rappresentanti diventano sempre più legati alle lobbies economico-finanziarie. Facendo propria la considerazione di J. J. Rousseau (1712 – 1778), secondo cui la volontà di tutti (volonté générale) non coincide affatto con la somma delle singole volontà, queste democrazie cercarono di scardinare il sistema atomista, secondo cui ognuno deve promuovere i propri interessi a discapito di quelli dell’avversario sperando di andare al governo (o di esservi rappresentato) per veder così attuato il proprio programma personale o quello della propria fazione. Promossero pertanto un sistema che vedeva tutta la popolazione rappresentata da un unico partito: quello comunista.

Facendo propria la considerazione di J. J. Rousseau (1712 – 1778), secondo cui la volontà di tutti (volonté générale) non coincide affatto con la somma delle singole volontà, queste democrazie cercarono di scardinare il sistema atomista, secondo cui ognuno deve promuovere i propri interessi a discapito di quelli dell’avversario sperando di andare al governo (o di esservi rappresentato) per veder così attuato il proprio programma personale o quello della propria fazione. Promossero pertanto un sistema che vedeva tutta la popolazione rappresentata da un unico partito: quello comunista. Abbiamo già visto il paradosso secondo cui sarebbe stato più corretto chiamare democrazie quelle popolari piuttosto che quelle occidentali.

Abbiamo già visto il paradosso secondo cui sarebbe stato più corretto chiamare democrazie quelle popolari piuttosto che quelle occidentali. A est della cortina di ferro qualunque contatto con il mondo occidentale era vietato o fortemente “sconsigliato” per la difesa dell’utopia sovietica. Qualunque corrente non conforme a quella dominante di volta in volta nel politburo di Mosca era purgata con esecuzioni od omicidi politici, tacciata d’essere “reazionaria” o comunque “nemica del popolo”. Qualunque tentativo di indipendenza dall’influenza moscovita, o qualunque tentativo di riforma della classe politica anche solo verso il socialismo o la socialdemocrazia, era repressa nel sangue, come nei casi ben noti di Praga, Budapest o in Polonia.

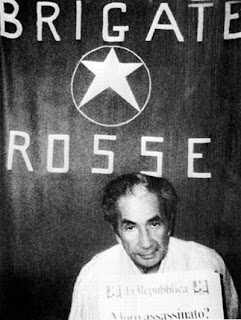

A est della cortina di ferro qualunque contatto con il mondo occidentale era vietato o fortemente “sconsigliato” per la difesa dell’utopia sovietica. Qualunque corrente non conforme a quella dominante di volta in volta nel politburo di Mosca era purgata con esecuzioni od omicidi politici, tacciata d’essere “reazionaria” o comunque “nemica del popolo”. Qualunque tentativo di indipendenza dall’influenza moscovita, o qualunque tentativo di riforma della classe politica anche solo verso il socialismo o la socialdemocrazia, era repressa nel sangue, come nei casi ben noti di Praga, Budapest o in Polonia. Non è un caso poi che le nazioni in cui si permise di avere fortissimi partiti comunisti fossero proprio i paesi più pericolosi per l’ottica che voleva l’Europa assoggettata politicamente ed economicamente: tolte la Germania divisa e l’Inghilterra, che si era già demolita con Churchill fin dagli anni ‘30, si permise ai partiti comunisti di divenire potentissimi in Italia, chiave del mediterraneo e a cui si doveva impedire di tornare ad avere una politica da protagonista, e in Francia, dove una tradizione di grandeur e di senso dello Stato poteva intaccare quel senso di internazionalismo anti-Stato. Di fatto questa politica riuscì solo in Italia, in cui il PCI e i suoi alleati riuscirono ad abbattere tanto l’auto-sostentamento militare che quello energetico con la battaglia antinucleare e con la guerra ai sostenitori della politica mediterranea e filo-araba (si pensi al delitto Moro, alla guerra a Craxi e alla collusione tanto di dirigenti che di terroristi rossi con lobbies israeliane come Terracini, Bertoli, Israel “il rosso”, ecc.).

Non è un caso poi che le nazioni in cui si permise di avere fortissimi partiti comunisti fossero proprio i paesi più pericolosi per l’ottica che voleva l’Europa assoggettata politicamente ed economicamente: tolte la Germania divisa e l’Inghilterra, che si era già demolita con Churchill fin dagli anni ‘30, si permise ai partiti comunisti di divenire potentissimi in Italia, chiave del mediterraneo e a cui si doveva impedire di tornare ad avere una politica da protagonista, e in Francia, dove una tradizione di grandeur e di senso dello Stato poteva intaccare quel senso di internazionalismo anti-Stato. Di fatto questa politica riuscì solo in Italia, in cui il PCI e i suoi alleati riuscirono ad abbattere tanto l’auto-sostentamento militare che quello energetico con la battaglia antinucleare e con la guerra ai sostenitori della politica mediterranea e filo-araba (si pensi al delitto Moro, alla guerra a Craxi e alla collusione tanto di dirigenti che di terroristi rossi con lobbies israeliane come Terracini, Bertoli, Israel “il rosso”, ecc.).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

« Ce que nous sommes en train de voir ce n’est pas seulement la fin de la guerre froide ou simplement le passage d’une période particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire elle-même : c’est-à-dire la fin de l’évolution idéologique de l’homme et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement des hommes » ! » (Francis Fukuyama, « The End of History and the Last Man », 1992.)

« Ce que nous sommes en train de voir ce n’est pas seulement la fin de la guerre froide ou simplement le passage d’une période particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire elle-même : c’est-à-dire la fin de l’évolution idéologique de l’homme et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement des hommes » ! » (Francis Fukuyama, « The End of History and the Last Man », 1992.)

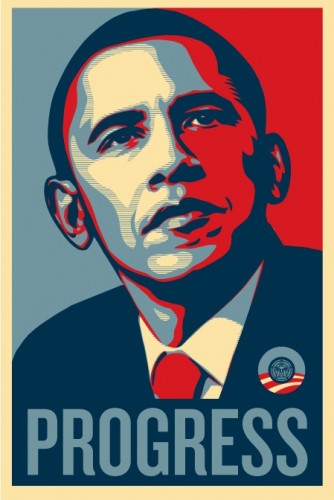

« Novice ou expérimenté, Blanc ou Noir, les deux sénateurs (Obama et Mc Cain) proviennent du même chaudron traditionnel qui alimente le régime étasunien. Le juriste pas plus que le militaire, le démocrate comme le républicain, peinent à brosser les contours de ce "changement" qu'ils aimeraient incarner.

« Novice ou expérimenté, Blanc ou Noir, les deux sénateurs (Obama et Mc Cain) proviennent du même chaudron traditionnel qui alimente le régime étasunien. Le juriste pas plus que le militaire, le démocrate comme le républicain, peinent à brosser les contours de ce "changement" qu'ils aimeraient incarner.