mercredi, 15 décembre 2010

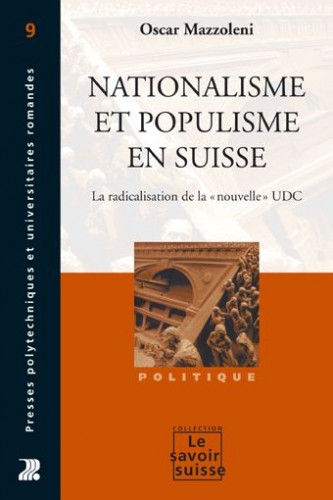

Nationalisme et populisme en Suisse

« Nationalisme et Populisme en Suisse. La radicalisation de la nouvelle UDC » de Oscar Mazzoleni

Ce livre montre l’évolution étonnante de la situation politique de la Suisse. A partir de 1991, l’Union Démocratique du Centre (UDC ; en Suisse alémanique SVP : Schweizerische Volkspartei), passe de 11,9% des voix à 28,9% en 2007. Dans le même temps, les partis « bourgeois » démocrate chrétien et radical démocratique passent de 18 à 14% et de 21 à 15%. Les petits partis de droite comme l’Action Nationale ou le parti des Automobilistes disparaissent. La confiance dans les partis en général passe de 50 à 30%

Ce livre montre l’évolution étonnante de la situation politique de la Suisse. A partir de 1991, l’Union Démocratique du Centre (UDC ; en Suisse alémanique SVP : Schweizerische Volkspartei), passe de 11,9% des voix à 28,9% en 2007. Dans le même temps, les partis « bourgeois » démocrate chrétien et radical démocratique passent de 18 à 14% et de 21 à 15%. Les petits partis de droite comme l’Action Nationale ou le parti des Automobilistes disparaissent. La confiance dans les partis en général passe de 50 à 30%

. Le carré magique de l’UDC

Selon l’auteur, l’Union Démocratique du Centre s’est renouvelée, rajeunie et radicalisée en appliquant une « formule gagnante » originale. Cette formule gagnante correspond à quatre thèmes dominants :

- - La critique de l’establishment et de la classe politique (pour Blocher, des bluffeurs prétentieux assoiffés de privilèges) au nom de la démocratie véritable ;

- - La défense de l’exception suisse et de l’identité nationale, notamment face à l’Europe et surtout face à l’immigration ;

- - Le libéralisme économique nuancé par la préférence nationale en matière sociale et la protection des agriculteurs ;

- - Le conservatisme moral fondé sur la lutte contre l’insécurité notamment.

Tradition et innovation, conservatisme et modernité

Le leader de l’UDC, Christoph Blocher, déclare : « notre secret, c’est que nous avançons sciemment et avec conviction sur la voie que nous nous sommes tracés entre tradition et innovation, entre conservatisme et modernité », les traditions étant pour lui les raisons profondes du succès du pays. D’après l’auteur, Blocher a renouvelé les méthodes du parti à partir de sa section de Zurich. Il a des moyens financiers importants une presse non négligeable avec notamment l’hebdomadaire national de haut niveau « Weltwoche ». Il dispose aussi d’une puissante association « l’association pour une Suisse neutre et indépendante ». Il a su mobiliser la clientèle des déçus du système politique, des abstentionnistes et de nombreux jeunes tout en fidélisant ses partisans.

L’originalité aussi de l’Union Démocratique du Centre est sa participation au gouvernement avec deux conseillers fédéraux (ministres) sur 7 de 2003 à 2007 : Samuel Schmidt et Christoph Blocher. Ainsi, le parti est à la fois dans le gouvernement et dans l’opposition mais c’est dû au système consensuel suisse d’élection des conseillers fédéraux (ministres) où tout parti important est représenté.

L’UDC : un mouvement démocrate identitaire

A la fin, l’auteur s’interroge sur l’étiquette à donner à un tel parti. Il récuse les mots « extrême droite » ou « droite radicale » ou « national conservatisme » pour préférer le national populisme. En réalité, l’auteur ne veut pas franchir le pas et reconnaître le caractère profondément démocratique de l’UDC d’où le choix du mot dévalorisant de « populisme ». On est en présence d’un parti démocrate national ou démocrate identitaire. Mais sa « formule gagnante est non double mais quadruple : démocratie directe (critique de l’oligarchie au pouvoir), conservatisme des valeurs (critique du laxisme et discours sécuritaire notamment), libéralisme économique (critique du fiscalisme et de l’étatisme) et défense de la nation (face à une immigration incontrôlée notamment). Ce faisant, l’UDC a remporté des victoires électorales uniques dans l’histoire récente de la Suisse sans compter ses succès dans les initiatives et référendums qu’elle a suscité en profitant de l’atout de la démocratie directe.

Yvan Blot

02/12/2010

Oscar Mazzoleni, Nationalisme et populisme en suisse. la radicalisation de la nouvelle UDC, Presses polytechniques et universitaires romandes, Collection : le savoir suisse, 2008 ; 141 pages.

Correspondance Polémia – 07/12/2010

00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, démocratie, nationalisme, populisme, populisme de droite, udc, svp, europe, europe alpine, affaires européennes, politique, politique internationale, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 28 novembre 2010

Josef Schüsslburner: Konsensdemokratie

In der aktuellen Staffel der Reihe kaplaken hat der Jurist Josef Schüßlburner die „Konsensdemokratie“ hinterfragt. Sezession hat ihm drei Fragen dazu gestellt. Schüßlburner erklärt in diesem kurzen Gespräch, warum Deutschland ein Korrektiv zur linken Mitte braucht und wie es um die Erfolgsaussichten einer rechten Partei steht.

Herr Schüßlburner, wie wirkt es sich auf unseren Staat aus, wenn die großen Volksparteien kaum noch Unterschiede aufweisen?

Die ideologische Konvergenz der sich über die „Mitte“-Verortung für das Volk setzenden Volks-Parteien belegt, daß sich das „eherne Gesetz der Oligarchie“ (Robert Michels) durchgesetzt hat. Es hat sich eine politische Klasse mit einer einheitlichen Weltsicht gebildet, die sich gegenüber maßgeblichen Forderungen aus dem Wahlvolk, das die Oligarchie über eine „Konsensdemokratie“ zu vertreten beansprucht, immunisiert. Die Tendenz zur Oligarchie bestätigt an sich die rechte Weltsicht gegenüber linken „demokratischen“ Wunschvorstellungen, jedoch ist es zum Zwecke der Wahrung des demokratischen Charakters der parlamentarischen Demokratie erforderlich, diesem „ehernen Gesetz“ entgegenzuwirken. Die Linke hat kein Interesse, da sie ja die Ideologie der oligarchischen Mitte bestimmt.

Die ideologische Konvergenz der sich über die „Mitte“-Verortung für das Volk setzenden Volks-Parteien belegt, daß sich das „eherne Gesetz der Oligarchie“ (Robert Michels) durchgesetzt hat. Es hat sich eine politische Klasse mit einer einheitlichen Weltsicht gebildet, die sich gegenüber maßgeblichen Forderungen aus dem Wahlvolk, das die Oligarchie über eine „Konsensdemokratie“ zu vertreten beansprucht, immunisiert. Die Tendenz zur Oligarchie bestätigt an sich die rechte Weltsicht gegenüber linken „demokratischen“ Wunschvorstellungen, jedoch ist es zum Zwecke der Wahrung des demokratischen Charakters der parlamentarischen Demokratie erforderlich, diesem „ehernen Gesetz“ entgegenzuwirken. Die Linke hat kein Interesse, da sie ja die Ideologie der oligarchischen Mitte bestimmt.

Warum braucht eine funktionierende Demokratie eine starke Linke und eine starke Rechte?

Der offene Links-Rechts-Antagonismus wirkt dem „ehernen Gesetz der Oligarchie“ entgegen und garantiert den repräsentativen Charakter der parlamentarischen Demokratie. Die Tatsache, daß diese repräsentative Situation in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben ist, ergibt sich auch aus offiziösen Verlautbarungen, wonach 30 Prozent der Bevölkerung etwa ein „geschlossenes rechtes Weltbild“ und dergleichen haben würden, was ja gerade bei einem Verhältniswahlrecht dazu führen müßte, daß etwa ein Drittel der Bundestagsabgeordneten ein solches Weltbild haben sollten.

Diese Divergenz von Volk und Repräsentanten zeigt auch, daß die Demokratie in der Bundesrepublik ihren klassischen Anspruch nicht einlöst, die Freiheit des Volkes zu garantieren. Diese Freiheit zeigt sich neben der Tatsache, daß man sich etwa als „rechts“ einstufen darf, ohne durch Antidiskriminierungsgesetze diskriminiert zu werden, nicht zuletzt daran, daß dem Wahlvolk klare Alternativoptionen zur Verfügung stehen, welche sich dann auch in politischen Entscheidungen niederschlagen.

Aufgrund der aktuellen Debatte um eine „Sarrazin-Partei“ muß natürlich noch eine Frage folgen: Glauben Sie, daß sich in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Rechtspartei bilden könnte?

Der Verwirklichung einer normalen westlichen Demokratie mit einem freien und offenen Links-Rechts-Antagonismus stehen in der Bundesrepublik Deutschland starke Hindernisse entgegen. So sorgt das Konzept eines post-demokratischen „Europa“, das die Oligarchisierung beschleunigt, ohnehin dafür, daß die Wahlentscheidungen und damit das eigentlich demokratische Element immer weniger relevant werden, was allerdings mit einer ideologischen Aufwertung von Demokratie zu einer Zivilreligion einhergeht. Man muß auch einräumen, daß diese Zivilreligion der Oligarchie, die insbesondere in der „Bewältigung“ besteht, ihre Untertanen doch sehr im Griff hat. Vereinfacht: Ohne einen deutschen Berlusconi wird es nicht möglich sein, die nur freiheitliche Demokratie der linken Mitte in eine freie Demokratie des offenen Links-Rechts-Antagonismus zu überführen.

Vielen Dank für das Gespräch!

00:15 Publié dans Entretiens, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, allemagne, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, démocratie, démocratie consensuelle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 24 novembre 2010

The Tyrant who is Obama's Role Model

The Tyrant who is Obama's Role Model

Jan von FLOCKEN

Ex: http://www.counter-currents.com/

Translated by Greg Johnson

When Barack Obama was officially inaugurated as President of the United States, the ceremony was charged with symbolism. The figure of Abraham Lincoln, assassinated in 1865, seemed omnipresent. Remember that 2009 is the 200th anniversary of the birth of Lincoln, who has become a kind of patron saint of Western democracy. Obama was not merely content to retrace Lincoln’s route, in the spring of 1861, departing from Philadelphia, passing through Baltimore, to arrive at the White House in Washinghton D.C. When he took the oath of office, Obama also insisted on placing his hand on the 156 year old velvet-covered Bible that “Old Abe” had used, swearing “to preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

No one, though, has violated the Constitution more than Lincoln . . .

These attempts to draw parallels between the legendary statesman and the young president who is now America’s new hope, inadvertently stirred up all sorts of uncomfortable memories. Indeed, no President of the United States in the last 220 years has violated the Constitution and suppressed the basic rights of citizens more than Lincoln. His mandate was deployed under the bloody banner of a civil war between the Northern and Southern states. The latter left the Union in 1860–61 and founded their own state, the Confederacy. The American Constitution by no means prohibited secession of this type since it was only in 1868 that the Supreme Court ruled to the contrary. Initially, the two parties accepted the secession of the South. Thus it was that Horace Greeley, the influential editor of the New York Tribune and political friend of Lincoln, wrote in his newspaper, on November 9th, 1860: “I hope we will never have to live in a Republic maintained by bayonets.”

But it was these very bayonets that Lincoln used shortly after taking office. He seized the first excuse he found: in fact, an exchange of fire around Fort Sumter, which actually belonged to the Confederacy. This incident, which caused only some slight injuries, was used as pretext for a de facto declaration of war against the South, namely an appeal for 75,000 volunteers on April 15th, 1861. Lincoln then ordered an economic embargo against the Confederacy. The appeal and embargo were two serious political errors because they prompted the immediate secession of four hitherto neutral states: Virginia, Arkansas, North Carolina, and Tennessee.

In Maryland—which, by tradition, leaned toward the Confederacy, but which was to remain in the Union because of its proximity to Washington, D.C.—the population protested en masse against Lincoln’s warmongering. Lincoln immediately suspended the Constitutional principle of “Habeas Corpus” which protects the citizen from arbitrary arrest and guarantees his right to be heard by a judge within a short time. Annapolis, the capital of Maryland, and Baltimore, where Barack Obama went to follow Lincoln’s footsteps, were placed under martial law. On May 13th, 1861, the mayor of Baltimore, the chief of police, and all the members of the city council, were arrested, without any legal pretext, and were imprisoned until the end of the war in 1865. Ironically, among these political prisoners was the grandson of Francis Scott Key, who had composed the American national anthem, which sings the praises of “the land of the free and the home of the brave.”

When the Maryland legislature condemned these illegal and tyrannical actions, Lincoln immediately arrested 31 legislators, who were imprisoned from three to six months without trial. This forceful action clearly violated the sixth amendment to the Constitution, according to which any defendant is entitled to an immediate public trial by an independent jury. The Chief Justice of the Supreme Court, Roger B. Taney, the man before whom Lincoln had officially sworn his oath on the Bible, ordered the President make null and void these arrests because they too obviously violated the principles of the Constitution. The President had arrogated powers that are the sole prerogative of Congress. Following the admonitions of Roger B. Taney, Lincoln issued an order encouraging all public authorities to purely and simply ignore the judgment of the Supreme Court, which itself constitutes, obviously, a manifest violation of the Constitution. One observer, otherwise favorable to Lincoln, the German democrat Otto von Corvin, correspondent of the Times, noted at the time that Lincoln’s antics reminded him of a “village schoolmaster.”

In the course of the war, there were other infringements of the Constitution. The most notable of these occurred in June 1863, when Virginia was partially occupied by Northern soldiers, and a new state, West Virginia, was proclaimed, in violation of the Constitution’s stipulation that no new state can be created or established out of the territory of another.

All these assaults on the Constitution are excused today under pretext that Lincoln liberated the slaves. However, in the summer of 1862, a half year before the official proclamation of their emancipation, the President still held that: “If I could save the Union, without having to free even one slave, I would do it.”

Maintaining the Union eventually cost the lives of 600,000 people.

Americans should hope that in the future, Obama will be satisfied to imitate Lincoln only on festive occasions. For let us not forget that shortly after taking office in January, Obama said: “My politics consists in not having politics.”

Originally published in German in Junge Freiheit, no. 16, 2009

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, obama, histoire, abraham lincoln, démocratie, tyrannie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 novembre 2010

Communal Freedom and Democracy

Adolf Gasser’s attempt of a conceptual clarification

by Dr phil René Roca, historian, Switzerland

Ex: http://www.currentconcerns.ch/

The historian Adolf Gasser (1903 – 1985) suggests that democracy is a historically evolved but rather fragile achievement. In his major work “Gemeindefreiheit als Rettung Europas” (Communal freedom as the salvation of Europe)1 and in many further contributions he reflects on a definition of the term “democracy” which should be as comprehensive as possible. For Gasser the term has a historical, an ethical and an educational dimension. The term “communal freedom” is at the center of his considerations. Starting point of his theoretical considerations is a historical paper on “sound and fragile democracies” in Europe after World War I.

In 1919 all European states up to the Russian border were characterized by democratic structures. But during the next two decades the democratic beginnings disappeared in favor of authoritarian or totalitarian systems of government in many states. This could particularly be observed in states, which had introduced a democracy for the first time after World War I. Gasser does not consider the principal reason for this “widespread dying of European democracies” a foreign problem, but a domestic one. Democracy particularly failed in those states, in which it did not succeed to combine freedom and order to an “organic compound”. Those states, which had a specifically shaped democratic tradition, resisted the totalitarian temptation despite the world economic crisis and World War II. Among them were, besides the Anglo-Saxon countries USA and Great Britain, the Scandinavian states, Holland and Switzerland. This, Gasser says, proves that there are two kinds of democracies, sound ones and fragile ones:

“Therefore we are to refrain from claiming that somehow democracy as such or an interlinked economic system has failed. We rather have to keep in mind that the uniform term ‘democracy’ is a quite unrealistic abstraction. In reality the term democracy, like all other social auxiliary terms, reveals a different trait from country to country. ‘Democracy’ and ‘democracy’ can be rather different things despite corresponding constitutional features; particularly, its nature is determined by the spiritual-political attitude of the individual people. In other words: After all, democracy is not a matter determined by the kind of state order, but a matter determined by the people’s convictions.”2

Thus Gasser describes a feature, which makes it possible to differentiate clearly between the sound and the fragile democracies at any time. The terms “spiritual-political attitude” and “people’s convictions” illuminate an ethical dimension of democracy. To Gasser, this dimension is not ideationally inflated or ideologically curtailed, but linked with a fundamental structural feature. The feature is the organization of the communal and regional autonomy. All sound democracies, as different as they may be, have a

“traditional and extremely lively self-governing system of their local and regional subsidiary associations. Widespread decentralization of the administration: that is the essential characteristic of these ‹old and free people’s states›.”3

Gasser considers the contrast between decentralized and centralistic administrative systems to be the key to the problem, which explains why some democracies were successful and sustainable and others were not.

For Gasser, the starting point for decentralized public administration is the “free”4 commune, which has cooperative roots. The cooperative as “a particularly finely-woven organizing element”5 defines itself by the three so-called “selves”: self-governing, self-determination and self-help. If free communes, organized in such a manner, come together to build a state, this state is federal, thus structured in a decentralized way. The human dimension in this structure must be based on certain ethical principles. The people, based on their specific cultural background, develop into these socio-economic structures; they shape and advance them. The ethical principles provide the stability, security and predictability:

“State formations, which grew from bottom to top and which represent the concept of self-governing, are usually communities of a very special kind; because they are primarily held together by spiritual and ethical forces while power-political braces are subordinate.”6

The ethical dimension of communal freedom

With the description of different principles Gasser tries to define the ethical dimension more clearly. In this context, he speaks of a kind of “synthesis of civic watchfulness on the one hand and civic self-discipline on the other”7. This mental-moral dimension cannot simply be introduced by a written constitution. It does also not follow automatically, if a commune is free. In order to make this dimension humane, moral values are required, which are to be taught in education and set as an example within the political level. The free commune, Gasser writes, educates the citizens not to a quantitative, but to a qualitative way of civic thinking. This important element shows the commune as “autonomous small-scale organization”, as “a school for citizenship”8 in an educational context, which is both founded on values and creates them.

In the following Gasser’s different ethical principles will be described in more detail.

The principle of co-ordination

Civic community life is only possible in the context of an organizing principle. The two possible organizing principles are the principle of subordination and that of co-ordination. In other words, the principle of administration by authoritarian dominance opposes that of co-operative self-governing.

“Either the stately order becomes secured by an authoritarian command and power apparatus, or it is based on the free social will of a people’s collectivity.”9

In the first case the structure of the state develops essentially from top to bottom, in the second case from ground to top. Either the people have to get used to being commanded or (most of them) to obeying, or they are guided by the will to co-operate freely. In this context, Gasser mentions that there are of course mixed forms; however, all the examples show a certain tendency towards one of the two organizing principles.

For Gasser, the contrast “rule vs. cooperative” is the most important contrast social history knows. It sheds light on the most elementary foundations of human community life and has mental and moral consequences.

The principle of voluntariness

Co-operatively organized communes require free, social co-operation. The working together represents a synthesis of freedom and order and is possible only if the will to free collective co-operation is inseparably combined with the will to free collective integration. The free acceptance of voluntary and adjunct work in addition to the regular duties results in a militia system, which is indispensable for the smoothest possible social procedures on all national levels.

“A sound development of democracy on a large scale will only be possible where it is practiced and realized on a small scale every day.”10

The principle of shared responsibility

The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because

The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because

“[…] where there is a lack of genuine will for responsibility, for shared responsibility, there is an immediate threat that freedom will dege nerate into bare individualism and egoism.”13

However, the individual does not completely dissolve in the collective; it must not subordinate to the community:

“Starting point of the cooperative, decentralized states is not the individual freedom, but the communal freedom. But there is a seed of individual freedom to be found inevitably in the communal freedom […].”14

The principle of the collective respect for law

A collective conviction of what is right is central to the communal freedom. Those national state systems that were developed from bottom to top, that are based on communal freedom, show a completely different development of the law than centralistic authoritarian states. The “ancient right” (or also the “ancient freedom”) developed in co-operative and decentralized political systems has become a tradition throughout the centuries, and in conflict situations it represents an important point of reference in each case. The old civic and legal education – often verbally delivered and condensed in a kind of customary law – was of great importance, because it was backed by the collective. This backing of the existing order, often expressed in rituals and symbols, is only possible if the order is considered to be absolutely legal in its basic outlines. If this legal order is to be changed and adapted, it is usually developed, but not destroyed.

The principle of collective confidence

According to Gasser, the co-operative combination of freedom and right creates forces of “outrageous moral strength”15. For Gasser, this is above all general political and social confidence. The individual’s readiness for confidence is a prerequisite for a collective fundament of trust. Under these circumstances, no communal citizen must fear a political breach of law by fellow citizens. This “being free from fear” represents a substantial characteristic of all co-operative and decentralized communities for Gasser. Where the communal freedom exists, people steadfastly stick to the decentralized organizing, self-governing principle, and usually native confidants are entrusted with certain executive functions. So bi-partisan readiness for confidence can develop, which leads to the acceptance of the democratic majority principle:

“Only from deep-rooted confidence in communalism, i.e. to the free community will, one is able to generally take it as natural that a majority considers the free will of a minority if possible – and a minority is for its part morally obliged to submit by its own free will to the free will of a people’s and a parliament majority.”16

The principle of collective tolerance

In the free commune, Gasser says, everyone is forced to compromise with the political opponent. If the communal citizen gets accustomed to being responsibly moderate in this small, assessable area, then “from the beginning strong forces of reconciliation and mediation are involved.”17

The “communal freedom” is not able to manufacture heavenly conditions. Human passions and feeling of hate remain components of human nature. However, these often destructive forces repeatedly encounter “wholesome barriers” in the free commune, which “diminish their political explosive effects”, Gasser states.18 One of these “barriers” is the readiness to compromise:

“Striving for clear compromises backed by genuine consideration for the justified vital interests and attitudes of our fellow citizens, also of those organized in other parties, must become second nature somehow, if the liberal democracy were to become a firmly rooted way of life.”19

From this collective tolerance emerges a high readiness to accept good faith as a guiding value. Thus one cannot absolutely guarantee but effectively secure the inner and outer peace of a community nevertheless.

Conclusion: the principle of ethical collectivism

Gasser’s term “communal ethics” is determined by the described mental and moral principles, to which the individual must feel bound. For its existence and advancement, the free commune requires such a “collective will to bind oneself”20 or, expressed differently, an “ethical collectivism”21. Gasser thus sheds light on the “internal nature”22 of democracy and gives his definition a socio-psychological dimension by including ethical principles.

Gasser always refers to this dimension in his texts. He starts out from a positive concept of man: Man is good by nature.23 As a person, each human being has certain rights and duties and can establish his necessary social relations at best in the surroundings of a free commune. Thus people develop their skills and forces and are able to solve the problems together with others. Thus, the autonomous small areas form the basis, and take influence on greater stately regions, regardless of their structure.

“Moral bonds” secure the peace of a society against inside threats as well as threats from outside. All communal and federal democracies, built from bottom to the top, have a basically pacifist tendency, Gasser claims. With its synthesis of freedom and order, the decentralized structure including free communes reaches a degree of social justice, which curbs militarist and expansive forces. The individual is more content, feels safe and cannot easily be seduced to foreign policy war adventures.

Educational dimension of communal freedom

Finally the “educational dimension” of communal freedom is to be presented briefly, as Gasser repeatedly mentions it. For him, the commune is a “humanitarian school for citizenship”24 and in a lively democracy it serves an educational purpose which should not be underestimated:

“Only in an assessable, natural community the normal citizen is able to acquire what we use to call political sense of proportion, a feeling for the human proportions. It is the only place where he can learn to understand and consider the justified requests of his neighbors and their different ideas and interests in the daily discussion; it is the only place where the necessary minimum of communal structure develops on the ground of freedom, which is able to effectively impede the tendency to authoritarianism as well as to anarchy. In this sense autonomous small areas remain irreplaceable schools for citizenship, without which the free democratic state would wither from the roots.”25

A lively democracy does not only require educated humans, who master cultural techniques and who acquire certain abilities and skills and develop them. A democracy also requires as it were the people’s “emotional intelligence”.26 This intelligence must develop in the family first, as well as in the assessable, natural community first; later on it can also be effective beyond that sphere. As far as educational issues are concerned, Gasser always refers to the work of Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827). In digesting and summarizing the different historical aspects and the ideas of progressive thinkers, Gasser can be called the actual discoverer of the “small region” and “assessability” as the basic conditions of a working democracy. Therefore it is certainly worthwhile to apply his ideas, modified by new research, to the question how direct democracy was historically developed in Switzerland.•

Translation Current Concerns

1 Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauffassung, Second, grossly extended edition, Basel 1947, p. 7–12.

2 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10.

3 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10f.

4 Gasser uses the term “free” or “freedom” in the context of a national political category of the “commune” quite comprehensively. He does not limit it to the political rights of co-determination. Those were limited in Switzerland in the “ancient régime” to the citizens of a single commune, i.e. they were exclusive. Only in times of the Helvetica and then again during Regeneration the rights of co-determination were extended on a cantonal level. Women were excluded longest.

5 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 15.

6 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 17.

7 Adolf Gasser, Bürgermitverantwortung als Grundlage echter Demokratie, in: Gasser,A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 43

8 Adolf Gasser, Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 147

9 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 12

10 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 11

11 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 19

12 Adolf Gasser, Der europäische Mensch in der Gemeinschaft, in: Gasser, A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 4

13 Gasser, Bürgermitverantwortung, p. 33

14 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 27

15 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 20

16 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 97

17 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24

18 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24

19 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 24

20 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 16

21 Gasser, Der europäische Mensch …, p. 4

22 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10

23 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 255

24 cf. Adolf Gasser, Die Schweizer Gemeinde als Bürgerschule (1959), in: Gasser, A., Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume, Basel 1976, p. 85–91

25 Adolf Gasser, Zum Problem der autonomen Kleinräume. Zweierlei Staatsstrukturen in der freien Welt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Attachment to the weekly magazine Das Parlament, vol. 31/77, p. 4

26 cf. Daniel Goleman, Emotional Intelligence, New York, 1996

Adolf Gasser

The Swiss historian Adolf Gasser (1903–1985) completed his studies in Heidelberg and Zurich with doctorates in history and classical philology. From 1928 to 1969 he taught as a grammar school teacher in Basel. In the course of his lectureships he became private lecturer in 1936 and an adjunct professor in 1942; from 1950 to 1985 he taught as an extraordinary professor for constitutional history at the University of Basel. After World War II he started an active lecturing activity in the Federal Republic of Germany. Gasser was joint founder of the Council of European Municipalities and Regions, from 1953 to 1968 he was a Liberal member of the Grand Council of Basel, and he was a president of the FDP of the canton Basel.

His works include (published in German language, all titles are translated here for better understanding):

– The territorial development of Switzerland. Confederation 1291–1797, 1932

– History of the People’s Freedom and Democracy, 1939

– Communal freedom as salvation of Europe, 1943

– On the foundations of the state, 1950

00:10 Publié dans Affaires européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, liberté communale, démocratie, suisse, europe, affaires européennes, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 11 novembre 2010

Ausschaffungsinitiative läuft auf Hochtouren

Ausschaffungsinitiative läuft auf Hochtouren

Plakat der Ausschaffungsinitiative: Gute Chancen bei der Abstimmung vorausgesagt Foto: www.kriminelle-nein.ch

„Darf die SVP aus Fotomodels Kriminelle machen?“ fragt der Schweizer Tagesanzeiger und zeigt „Ivan S.“. Auf der einen Seite als Aggressivität ausstrahlendes „Gang-Model“ der kanadischen Bildagentur iStockphoto, auf der anderen Seite als „Vergewaltiger“ auf dem Kampagnenfoto der Schweizerischen Volkspartei zur Ausschaffungsinitiative. Letztere soll am 28. November in eine Volksabstimmung münden, die über die verstärkte Abschiebung krimineller Ausländer entscheiden soll.

Darf die SVP das? Darf sie nicht? „Urherberrechtsverletztung“, „sehr bedenklich“, „ärgerliche Suggestion“, rufen die einen Kommentatoren, „typisches SVP-Marketing“, erklären die anderen. Das Marketing geht auf. Die Kampagne ist in aller Munde und die SVP-Ausschaffungsinitiative ebenso.

Umfragen räumen der Initiative gute Chancen ein

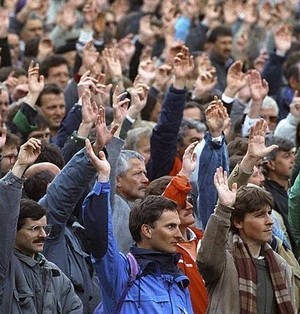

Geschult durch Dutzende Initiativen in den letzten Jahren weiß die Volkspartei, wie man das Wahlvolk erreicht und in die Kampagnen einbezieht. Das Thema ist brisant, und so haben sich schon über 3.000 Freiwillige gemeldet, die die SVP unterstützen wollen

„Werden Sie Mitglied im überparteilichen Komitee! Unterstützen Sie aktiv den Abstimmungskampf! Besuchen sie die Veranstaltung! Neben den Flugblätter und Plakaten mit der eindringlichen Botschaft „Ismir K. – Sozialbetrüger. Faruk B. – Mörder. ‘Werden sie nicht ausgeschafft weil es die Behörden so wollen?’“, werden die Schweizer auf allen Ebenen erreicht.

Gleich drei Internetseiten, die alles bieten: Argumente, Anlässe, Material und Videobotschaften. Dazu eine Vielzahl von Veranstaltungen für jedermann. So diskutierten am Sonntag zum Thema „Welche Schweiz wollen wir?“ SVP-Vizepräsident Christoph Blocher und der Schriftsteller Adolf Muschg auf der Weltwoche-Sonntagsmatinee. Das Volkshaus Zürich war bis zum Bersten gefüllt. „Kriminelle Ausländer ausschaffen?“ heißt es dann bei freiem Eintritt am 6. November um 10.30 Uhr im Zürcher Theater 11. Diesmal kreuzt Blocher die Klingen mit Nationalrat Daniel Vischer von den Grünen.

Doch nicht allein in Zürich gibt es eine Vielzahl von Terminen, auch in der „Provinz“ wird die Ausschaffung in Dutzenden öffentlichen Veranstaltungen diskutiert.

Verwirrung um den Gegenentwurf des Parlaments

Dabei geht es nicht nur um das Thema selbst. Denn die Volkspartei steht vor dem Dilemma „Gegeninitiative Nein – Ausschaffungsinitiative Ja“. Das Schweizer Parlament hat bereits im Juni einen Gegenvorschlag präsentiert, der der SVP-Ausschaffungsinitiative den Wind aus den Segeln nehmen soll. Die SVP ist empört: Im Gegenentwurf stehe nicht mehr die Abschiebung schwer krimineller Ausländer im Mittelpunkt, sondern die „Integration“, heißt es.

Nun ist doppelte Aufklärung angesagt. „So stimmen Sie richtig“, ist dann auch auf allen Ausschaffungsseiten zu lesen. Denn es ist gar nicht so einfach, auf dem Stimmzettel zwischen der Volksinitiative „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer“ und dem Bundesbeschluß „über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer“ zu unterscheiden.

Die Schweizerische Volkspartei zeigt sich dennoch guter Dinge, denn allen Umfragen zufolge kann sie auf eine klare Zustimmung zur Ausschaffungsinitiative hoffen.

JF 45/10

00:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, alpes, europe, affaires européennes, démocratie, référendum, référendum suisse, immigration, criminalité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 26 octobre 2010

Démocratie directe: la grande peur des bien-pensants!

Démocratie directe : la grande peur des bien-pensants !

La Fondation pour l’innovation politique (Fondapol), créée par Jérôme Monod, organise, le 16 octobre 2010, à Lille, un colloque sur « Ce que le web fait à la démocratie représentative ». Un sujet dont l’intitulé paraît étroit (quid de la démocratie directe ?) et craintif.

Ce qui a conduit Yvan Blot, contributeur régulier de Polémia, et président de l’Association « Agir pour la démocratie directe » à proposer à la Fondapol une étude purement factuelle sur la démocratie directe. Il s’agissait d’un parangonnage portant sur les expériences suisse allemande italienne et américaine Un sujet intéressant d’autant que depuis 2008 la constitution française prévoit la possibilité d’organiser des référendums d’initiative populaire (à condition toutefois que la demande soit formulée par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs).

Polémia

La peur du peuple

La réponse négative qu’il a reçue du Secrétaire général de la Fondapol, Mathieu Zagrodzki, est très révélatrice :

« Après réflexion et concertation approfondies, nous estimons que notre priorité aujourd’hui est de défendre la démocratie représentative. Notre sentiment est que la démocratie directe constitue l’une de ces voies de passage qui favorisent aujourd’hui l’expression du populisme, le risque le plus élevé se trouvant dans la rencontre entre cette procédure de décision et les questions très sensibles posées par l’immigration, comme l’a démontré le récent exemple de la votation citoyenne en Suisse sur l’interdiction des minarets. A l’heure où les divisions au sein de la société tendent à s’accroître, l’appropriation de la décision publique par des communautés locales nous semble plus de nature à créer de nouveaux problèmes qu’à fournir des solutions. En outre, une fondation pro-européenne comme la nôtre ne peut soutenir le développement de référendums locaux sans songer aux risques de blocage de l’intégration européenne qu’ils pourraient générer. Nous préférons ainsi vous annoncer à ce stade notre décision de ne pas engager le travail que vous nous proposez. »

Démocratie réelle ou démocratie de façade ?

La réponse d’Yvan Blot met les pieds dans le plat :

« Merci de votre franche réponse qui me permet de mieux situer les contours de l'oligarchie gouvernante actuelle. Vous savez fort bien que la démocratie représentative est une façade : les lois sont faites par les hauts fonctionnaires (dont je suis) et par les lobbies et médias qui gravitent autour, et certainement pas par les députés (je l'ai été). Le choix réel n'est pas aujourd'hui entre la démocratie dite représentative et la démocratie directe mais entre l'oligarchie actuelle et la démocratie réelle qui doit comporter à la fois des éléments directs et représentatifs comme en Suisse.

Les grandes menaces d'aujourd'hui, endettement des Etats jusqu'à la faillite par exemple, ne sont pas le fruit du « populisme» mais des décisions des oligarques régnants. Ceux-ci nous mènent à la catastrophe et c'est alors que vous verrez le triomphe du populisme qui vous fait peur. Quant à l'Europe, vouloir l'intégrer à marche forcée en ignorant les peuples, c'est bâtir sur du sable.

Forces oligarchiques contre forces démocratiques

Nos opinions divergent donc clairement. Je crois que l'idéologie oligarchique que vous incarnez ressemble à celle de l'Ancien Régime en 1789. J'espère que les événements qui vont produire sa chute de façon inévitable seront le moins violents possible. Je crains qu'en refusant la démocratisation de notre système politique, l'oligarchie qui s'approprie actuellement le pouvoir ne creuse sa propre tombe. C'est déjà arrivé dans l'histoire. L'attitude réactionnaire, même affublée du masque du progressisme, est une attitude perdante.

Je suis ravi de ce dialogue révélateur des forces oligarchiques et démocratiques en présence. J'espère au moins qu'elles pourront dialoguer et que la tentation de la censure des voix des citoyens ne l'emportera pas : toute censure est vaine et vaincue à terme. »

Yvan Blot

06/10/2010

Correspondance Polémia – 15/10/2010

00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, démocratie directe, politique, actualité, europe, affaires européennes, démocratie, populisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 01 octobre 2010

Une conférence à Nice sur la démocratie directe de type helvétique

14:30 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocratie directe, référendum, suisse, mouvement identitaire, identité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 17 septembre 2010

L'après-démocratie

L'après-démocratie

« L’Après-démocratie » est un recueil de textes, dans lequel Eric Werner (EW) défend la thèse générale suivante : plus personne ne peut décemment croire que nous vivions en démocratie. Il ne reste, du projet démocratique, que des traces – telles que les élections, tous les cinq ans, et qui consistent désormais à choisir entre l’aile gauche et l’aile droite d’un seul et même parti institutionnel.

Aile gauche et aile droite qui, au demeurant, font en pratique à peu près la même politique, imposée par « le vrai pouvoir ».

Un vrai pouvoir qui se situe au niveau de l’hyperclasse, et de son gouvernement mondial. Un vrai pouvoir échappe à tout contrôle démocratique, influence de manière décisive la « ligne éditoriale » de la presse, et pilote à distance la plupart des institutions, justice incluse, via des réseaux d’influence ramifiés. Ce vrai pouvoir décide de ce que vous ignorez, donc de ce que vous savez. Il vous éduque, il vous surveille, il vous juge. Il contrôle la démocratie, elle ne le contrôle pas.

Nous voici dans « l’après démocratie ».

*

Comment en est-on arrivé là ?

Fondamentalement, pour EW, il s’agit tout simplement de la mise à jour de ce que la « démocratie occidentale » était de manière latente – mise à jour rendue possible par la disparition de l’ennemi.

Un disparition de l’ennemi qui a levé les barrières que le système était obligé d’entretenir devant lui, pour échapper à son cours spontané…

Depuis que le communisme a été vaincu, l’Occident n’a plus besoin d’entretenir une façade pluraliste. Il s’engage donc dans la voie totalitaire, qu’il a longtemps combattue, mais qui est aussi, secrètement, son essence profonde.

Chronologiquement, l’adoption de la loi Gayssot arrive juste après la chute du Mur de Berlin : le totalitarisme occidental a littéralement éclaté au grand jour, dès que son adversaire ne fut plus là pour l’empêcher de s’exprimer.

Totalitarisme d’ailleurs d’autant plus redoutable que, fait observer EW, il est dissimulé par un formidable voile propagandiste de dénégation, bien plus habile que celui tendu jadis par les systèmes hitlériens ou staliniens.

EW nous renseigne, à ce propos, sur ce qui se produit en ce moment dans le monde germanophone (EW est suisse) – une évolution d’un monde voisin dont nous sommes, nous, en France, sans doute assez mal informés.

Un chiffre : en Allemagne, le nombre de personnes ayant fait l’objet de procédures pour « connections avec des groupes extrémistes » et « excitation du peuple » se montait, en 1998, à 9.549. En Suisse, deux juges ont été mis en vacances forcées après avoir prononcé une peine jugée trop légère contre un politicien d’extrême droite coupable d’un délit d’opinion. L’affaire fut rejugée, et le politicien a été condamné à 15 mois de prison ferme – pour comprendre l’échelle des peines sous-jacentes à cette décision, notons qu’à la même époque, l’auteur d’un viol sur une fillette de cinq ans fut condamné à une peine de neuf mois de prison avec sursis. Le monde germanophone est majoritairement en train, tout doucement, de basculer dans un totalitarisme ouvert, une répression judiciaire de la pensée dissidente – bien plus vite, bien plus nettement qu’en France.

*

Après avoir planté le décor, EW analyse cette dérive totalitaire.

Reprenant la distinction d’Arendt entre pensée et raisonnement, il montre que l’Occident contemporain est peuplé d’idéologues des Droits de l’homme qui raisonnent, mais ne pensent plus – en ce sens que leur raisonnement ne se réfère plus à la réalité. Cette disposition d’esprit particulière se combine avec des intérêts objectifs (toujours implicites) pour créer une ambiance générale d’intimidation. De là, vers la terreur, qui est désormais repositionnée dans le cadre général de l’insécurité – on ne terrorise plus en brutalisant, mais en exposant à une brutalité latente (économique, sociale, voire physique, avec une délinquance tolérée). Sous l’angle organisationnel, il n’y a évidemment aucun rapport entre l’arrestation par le NKVD au petit matin dans l’URSS des années 30 et l’agression au coin de la rue dans la France de 2010 ; mais sur le plan fonctionnel, le rôle de la terreur dans une mécanique d’intimidation générale et de sidération populaire est comparable. Le « racaille » raciste antiblanc est le SA du totalitarisme multiculturel américanomorphe (un point sur lequel EW revient fréquemment).

Plus profondément, une guerre cognitive est faite aux populations, par des moyens plus subtils que ceux dont disposaient les anciens totalitarismes. La dissolution du « nous » (famille, coutume, tradition, enracinement local et national) rend le « je » impensable (puisqu’il n’est plus inscrit dans rien, il « flotte »), et l’opinion bascule dans la formulation moue d’un consensus auquel « on » se rallie (« on » étant, finalement, un corps collectif « non-social », la somme des individualités disjointes reliées uniquement par le réseau médiatique). Il y a explosion des frontières de l’être mental des occidentaux, ce sont des organismes sans peau, en voie de dilution, « clients » parfaits du néo-totalitarisme occidental. L’ultime rempart contre l’illusion, l’école, est même désormais tombé, avec la généralisation du « pédagogisme », c'est-à-dire la manipulation des enfants pour leur faire intérioriser des attitudes bien précises, compatibles avec le système dominant.

Au-delà de ce constat somme toute aujourd’hui presque devenu banal, EW tente de mettre en lumière les causalités profondes du mécanisme décrit. Il s’intéresse, par exemple, à la sociologie de cette nouvelle domination, et souligne le rôle particulier qu’y tient manifestement la pègre – historiquement très souvent associée aux régimes totalitaires ou dictatoriaux. Les tyrans, rappelle EW, se méfient toujours beaucoup plus des honnêtes gens que des voyous, chez qui ils vont souvent recruter leur garde personnelle.

D’où une hypothèse sur la convergence spontanée entre l’idéologie de certains sociologues de l’excuse (« pro-racailles ») et le totalitarisme des marchés : version renouvelée du mécanisme décrit par La Boëtie et d’autres, mécanisme qui voulait que le tyran, pour garder sous contrôle les « abeilles domestiques », importât des « frelons étrangers ».

Dans cette optique, l’incubation d’une idéologie de la haine de soi n’est, en réalité, qu’un dispositif annexe ; le but est de tenir les « abeilles » dans la peur des « frelons ». Ce n’est ni plus ni moins que la généralisation des techniques utilisées, pendant la période de dénazification de l’Allemagne, par les conquérants américains (destruction programmée du modèle anthropologique germanique, supposé créateur de la « personnalité autoritaire » de type « fasciste » - d’où la fabrication d’une population féminisée, fragilisée, en quête de protection et donc facile à dominer).

D’où, encore, une hypothèse sur l’attitude différenciée des idéologues néo-totalitaires à l’égard du religieux. D’une manière générale, ils s’en méfient, puisque la religion définit un espace mental collectif structuré, donc de nature à s’opposer aux forces de dilution que le néo-totalitarisme instrumentalise. Mais ils se méfient du christianisme plus que des autres religions (islam en particulier), parce que le christianisme construit une métaphysique de la liberté, où la conscience individuelle peut en quelque sorte être équipée de manière autonome – ce qui implique que même si les forces de dilution détruisent toute structure collective, le christianisme peut continuer à structurer une révolte individuelle (chose que l’islam peut plus difficilement faire). D’où sans doute le fait que nos dirigeants combattent l’islam là où il est structurant d’une identité collective réelle (donc en Dal-el-Islam), mais en encourage l’importation chez nous, où il contribue à la déchristianisation.

*

Comment résister à ce néo-totalitarisme ? Voilà, évidemment, la question qu’EW ne peut éviter ; à quoi bon décrire l’ennemi, si ce n’est pas pour le combattre ?

EW souligne tout d’abord qu’il faut combattre en nous la tendance au défaitisme. Quand nous apprenons que 5 % des Suisses n’ont pas la télévision, ne nous lamentons pas qu’ils ne soient que 5 % ; prenons note du fait qu’ils sont déjà 5 %.

Ensuite et surtout, il faut, nous dit-il, sortir du piège consistant à reconnaître au pouvoir actuel un monopole de la capacité à gérer les problèmes qu’il a lui-même créer (l’immigration inassimilable, par exemple). Il faut poser le problème en termes renouvelés, et cesser de confondre révolte et résistance.

Le révolté et le résistant disent « non », l’un et l’autre. Mais pas de la même manière. Le révolté, c’est l’esclave fouetté qui, soudain, se retourne et fait face à son maître. Le résistant, lui, ne fait pas face : il s’efface, il sort du cadre de gestion construit par son maître.

C’est pourquoi le résistant est avant tout un adepte de la stratégie indirecte ; à l’opposé du révolté, qui cherche la confrontation directe avec le tyran à l’intérieur d’un contexte donné, le résistant pense l’action dans la durée, et cette action n’est pas nécessairement un affrontement avec le tyran – c’est avant tout un effort pour se préparer à la modification du contexte.

Le plus souvent, cette modification du contexte est obtenue tout simplement en durant : le résistant gagne tant qu’il ne perd pas, c'est-à-dire tant qu’il n’est pas anéanti. Et finalement, le résistant l’emporte s’il parvient à faire durer sa retraite flexible une seconde de plus que l’élan du pouvoir qui tentait de l’anéantir. Ensuite, une fois que le pouvoir s’est usé, qu’il a fabriqué lui-même la masse de contradictions internes qu’il ne peut plus gérer, alors la résistance peut passer à la contre-offensive.

Et donc, pour conclure, ce que sous-entend EW, c’est qu’il ne faut pas accepter la logique selon laquelle nous devrions tolérer le système parce qu’il est le seul à pouvoir gérer les problèmes qu’il a créés. Nous devons lui résister, pour être là quand il ne pourra plus gérer ces problèmes.

00:08 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, théorie politique, philosophie, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 22 juin 2010

Torheiten

Torheiten

Torheiten

In der Politik kann es sich nicht anders verhalten, und infolgedessen pflegen politische Diskussionen in einer Demokratie unfachlich und praktisch unfruchtbar zu sein. Sie bedeuten eine ungeheuerliche Kraft- und Zeitvergeudung, wie es immer der Fall ist, wenn sich Laien in fachliche Dinge einmischen - noch dazu ohne für ihre Torheiten zur Verantwortung gezogen werden zu können - oder wenn Staatsführungen ihre Massnahmen auf ein laienhaftes Verständnis abstimmen müssen.

Hans Domizlaff, Die Seele des Staates. - Die Geburtsfehler der Demokratie. Privatdruck, Hamburg 1957.

00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, allemagne, etat, démocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 13 juin 2010

G. Sorel: Electoral Democracy and Stock Exchange

Georges Sorel: Electoral Democracy and Stock Exchange

Georges Sorel: Electoral Democracy and Stock Exchange

"Electoral democracy greatly resembles the world of the Stock Exchange; in both cases, it is necessary to work upon the simplicity of the masses, to buy the cooperation of the most important papers, and to assist chance by an infinity of trickery; there is not a great deal of difference between a financier who puts grand-sounding concerns on the market, which come to grief in a few years, and the politician who promises his fellow citizens an infinite number of reforms, which he does not know how to bring about and which resolve themselves simply into an accumulation of parliamentary papers. Neither one nor the other knows anything about production and yet they manage to obtain control over it, to misdirect it and to exploit it shamelessly: they are dazzled by the marvels of modern industry and they each imagine that the world is so rich that they can rob it on a large scale without causing any great outcry amongst the producers; to bleed the taxpayer

without bringing him to the point of revolt, that is the whole art of the statesman and the great financier. Democrats and businessmen have a very special science for the purpose of making deliberative assemblies approve of their swindling; parliamentary regimes are as fixed as shareholders' meetings. It is probably because of the profound psychological affinities resulting from these methods of operation that they both understand each other so perfectly: democracy is the paradise of which unscrupulous financiers dream."

(Reflections on Violence, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 221-222.)

00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, élections, système électoral, théorie politique, philosophie, politologie, sciences politiques, socialisme, socialisme révolutionnaire, nationalisme révolutionnaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 10 juin 2010

Schweiz lässt Volksinitiative für Ausweisung krimineller Ausländer zu

Schweiz läßt Volksinitiative für Ausweisung krimineller Ausländer zu

Der SVP-Gesetzesentwurf sieht die automatische Ausweisung von Ausländern bei schweren Straftaten oder Erschleichung von Sozialleistungen vor. Wörtlich heißt es hier:

„Sie (die Ausländer) verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind oder mißbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.“

Alternativ-Vorschlag öffnet Mißbrauch „Tür und Tor“

Kritiker machen völkerrechtliche Vorbehalte gegen diesen Gesetzesentwurf geltend. Der Alternativ-Vorschlag, der unter anderem von der Freisinnigen Partei (FDP)und den Christdemokraten (CVP) getragen wird, sieht entsprechend ausdrückliche Verweise auf das Völkerrecht vor, sowie das Gebot, das „Anliegen der Integraton“ zu berücksichtigen.

Die Ausschaffungsinitiative sieht damit allerdings „Tür und Tor“ geöffnet, um künftig Ausweisungen doch noch verhindern zu können: „Solche Formulierungen eröffnen unzählige Möglichkeiten für Rekurse und Beschwerden. Den Gerichten sind kaum mehr Grenzen gesetzt, zugunsten der auszuschaffenden Sträflinge zu urteilen“, heißt es in einer Stellungnahme der SVP.

Sozialdemokraten (SP) und Grüne im Nationalrat hätten die Ausschaffungsinitiative am liebsten für ungültig erklärt. (FA)

00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, europe, affaires européennes, politique internationale, criminalité, immigration, référendum, démocratie, démocratie référendaire, confédération helvétique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 06 juin 2010

"Propaganda: Comment manipuler l'opinion en démocratie"

« Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie »

« Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie »

par Edward Bernays

Qui a dit : « L’ingénierie du consentement est l’essence même de la démocratie, la liberté de persuader et de suggérer » ?

Non, la propagande politique au XXe siècle n’est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine ; elle est née d’Edward Bernays, l’auteur de cette phrase.

Le père de la propagande

Edward Bernays (1891-1995), neveu de Sigmund Freud émigré aux Etats-Unis, est considéré comme le père de la propagande politique institutionnelle et de l’industrie des relations publiques, dont il met au point les méthodes pour des firmes comme Lucky Strike. Son œuvre aborde des thèmes communs à celle de Walter Lippmann, notamment celui de la manipulation de l’opinion publique. Il fit à ce titre partie du Committee on Public Information créé par Woodrow Wilson [président des Etats-Unis NDLR] pour gagner l’opinion publique américaine à l’entrée en guerre des États-Unis en 1917.

Conseiller pour de grandes compagnies américaines, Bernays a mis au point les techniques publicitaires modernes. Au début des années 1950, il orchestra des campagnes de déstabilisation politique en Amérique latine, qui accompagnèrent notamment le renversement du gouvernement du Guatemala, main dans la main avec la CIA.

Il a inventé cette technique moderne qui consiste à plier nos esprits aux projets de certains, technique que l’on nomme communément « propagande ».

Pour Bernays, la démocratie doit être pilotée par la minorité intelligente, c’est-à-dire, par l’élite...

Les méthodes de Bernays : de la théorie à la pratique.

En combinant les idées de Gustave Le Bon et Wilfred Trotter sur la psychologie des foules avec les idées sur la psychanalyse de son oncle maternel, Sigmund Freud, Eddy Bernays a été un des premiers à vendre des méthodes pour utiliser la psychologie du subconscient dans le but de manipuler l’opinion publique.

Pour lui, une foule ne peut pas être considérée comme pensante, seul le ça s’y exprime, les pulsions inconscientes. Il s’y adresse pour vendre de l’image dans des publicités, pour le tabac par exemple, où il utilise le symbole phallique. À la demande de l’industrie cigarettière, qui cherchait à faire tomber le tabou de la consommation du tabac par les femmes, il a notamment organisé des défilés très médiatisés de « fumeuses » jeunes et jolies qui affirmaient leur indépendance et leur modernité par l’acte de fumer en public (« Les torches de la liberté »...).

En politique, il « vend » l’image des personnalités publiques, en créant par exemple le petit-déjeuner du président, où celui-ci rencontre des personnalités du show-biz. Il considère qu’une minorité intelligente doit avoir le pouvoir « démocratique » et que la masse populaire doit être modelée pour l’accepter.

L’exemple de la première guerre mondiale

Des techniques de propagande ont été codifiées et appliquées la première fois d’une façon scientifique par le journaliste Walter Lippmann et le psychologue Edward Bernays au début du XXe siècle.

Pendant la Première Guerre mondiale, Lippman et Bernays furent engagés par le président des États-Unis Woodrow Wilson pour faire basculer une opinion américaine traditionnellement isolationniste vers l’interventionnisme. Pour cela, il fit appel aux Comités pour l’information du public (Comitee for Public Information) dirigés par le journaliste George Creel, « privatisant » ainsi la propagande de guerre.

La campagne de propagande de Creel, Lippman et Bernays effectuée pendant six mois fut si intense que l’hystérie anti-allemande générée a impressionné l’industrie américaine, qui découvrait tout à coup les immenses ressources que l’on pouvait déployer pour influencer l’opinion publique d’un pays entier. Bernays a inventé les termes d’esprit de groupe et d’ingénierie du consentement, des concepts importants en propagande appliquée.

Lord Ponsonby, un aristocrate anglais, socialiste et pacifiste, résuma ainsi les méthodes utilisées pendant le conflit (y compris par son propre pays) : Il faut faire croire :

- que notre camp ne veut pas la guerre

- que l’adversaire en est responsable

- qu’il est moralement condamnable

- que la guerre a de nobles buts

- que l’ennemi commet des atrocités délibérées (pas nous)

- .qu’il subit bien plus de pertes que nous

- que Dieu est avec nous

- que le monde de l’art et de la culture approuve notre combat

- que l’ennemi utilise des armes illicites (pas nous)

- que ceux qui doutent des neuf premiers points sont soit des traitres, soit des victimes des mensonges adverses (car l’ennemi, contrairement à nous qui informons, fait de la propagande).

L’historienne Anne Morelli a montré que cette grille pouvait s’appliquer encore aux conflits de la fin du XXe siècle. Certains soulignent aussi leur adéquations avec des conflits très actuels.

Les relations publiques, dont usent les États et les entreprises, s’inspirent directement des travaux de Lippman et Bernays.

En 1928, Bernays publie Propaganda

L’analyse de Chomsky :

« Le manuel classique de l’industrie des relations publiques », selon Noam Chomsky. Véritable petite guide pratique écrit en 1928 par le neveu américain de Sigmund Freud. Ce livre expose cyniquement et sans détour les grands principes de la manipulation mentale de masse ou de ce que Bernays appelait la « fabrique du consentement ».

Comment imposer une nouvelle marque de lessive ? Comment faire élire un président ? Dans la logique des « démocraties de marché », ces questions se confondent.

Bernays assume pleinement ce constat : les choix des masses étant déterminants, ceux qui viendront à les influencer détiendront réellement le pouvoir. La démocratie moderne implique une nouvelle forme de gouvernement, invisible : la propagande. Loin d’en faire la critique, l’auteur se propose d’en perfectionner et d’en systématiser les techniques à partir des acquis de la psychanalyse.

L’analyse de Blandine Josselin :

Car l’homme fait partie de ce « gouvernement de l’ombre », aujourd’hui « spin doctors » et autres conseillers en relation publique, qui régit toutes les activités humaines, du choix de nos lessives aux décisions de nos chefs d’Etat. A travers ses multiples exemples aux allures de complot, son oeuvre, Propaganda, est tout à la fois une théorie des relations publiques et le guide pratique de cette « ingénierie du consentement ».

Explicitant avec une clarté étonnante les multiples techniques et ressorts psychologiques de la propagande (le cher oncle n’est jamais bien loin !), cette oeuvre écrite en 1928 apparaît aujourd’hui comme un témoignage édifiant et profondément actuel qui aurait toute sa place dans un cours de self-défense civique. Précieux, ce « manuel » l’est par son absence totale de langue de bois. A la manière d’un Patrick Le Lay des grands jours, Bernays revendique sans même rosir son mépris pour le « troupeau » et son goût pour l’autorité. Si l’auteur choque aujourd’hui, il désarçonne aussi par tant de candeur et de ferveur pour ce qu’il chérit comme un progrès pour l’humanité. Il pousse surtout à réfléchir sur la réalisation de l’idéal démocratique tant la transparence et la consternante « bonne foi » de son argumentaire en trois temps paraît infaillible. Selon lui, la propagande n’est pas un vilain mot car l’action de dominer et manipuler les foules est inévitable, nécessaire pour « organiser le chaos » et même profitable pour « guider » la masse « égarée », ainsi soulagée de l’éreintante tâche de penser par soi-même. Bernays fonde tout son argument sur l’évacuation de l’individu et la fatalité du consentement populaire.

Anonymus

24/05/2010

Edward Bernays, Propaganda : Comment manipuler l'opinion en démocratie, Editeur Zones, octobre 2007, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Oristelle Bonis et préfacé par Normand Baillargeon, philosophe, professeur à l'université du Québec à Montréal, et auteur d'un Petit cours d'autodéfense intellectuelle paru chez Lux en 2007.

Sources :

00:15 Publié dans Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : propagande, manipulations, démocratie, médias |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 mai 2010

Il caso Chomsky e la democrazia in Israele

Il caso Chomsky e la democrazia in Israele

Il caso Chomsky e la democrazia in Israeledi Carlo Tagliacozzo

Fonte: Il Fatto Quotidiano

Il caso dell’ingresso negato a Chomsky in Israele e Palestina merita qualche considerazione. Non è un caso isolato, ma trattandosi di un personaggio di altissimo profilo ha avuto l’attenzione dei media. Centinaia e centinaia di giovani e non giovani attivisti che vogliono portare la loro solidarietà ai palestinesi vengono respinti all’ingresso in Israele e per 5 anni non possono più andarci. Ma il caso Chomsky ha una sua specificità: si tratta di un accademico della più alta istituzione americana, il MIT. Gli israeliani e i loro sostenitori, ma anche larghissima parte dei loro critici dinanzi alla proposta del boicottaggio accademico si inalberano inorriditi in nome della libertà di ricerca. Nel caso di Chomsky si è applicato un boicottaggio individuale, in quanto persona non gradita che si recava nella Palestina occupata e non in Israele. Un esempio che dovrebbe far riflettere quanti sostengono che Israele sia “l’unica democrazia in medio oriente”.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, démocratie, proche orient, méditerranée, chomsky, répression |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 23 décembre 2009

Erdogans neue Finte

Erdogans neue Finte

Erdogans neue Finte

Der Premier will von den Mißständen in der Türkei ablenken

Von Andreas Mölzer

Ex: http://www.zurzeit.at

Vergangene Woche hat der türkische Ministerpräsident Erdogan seinen 15-Punkte-Plan zur Lösung der Kurdenfrage vorgestellt. Unter anderem soll es künftig erlaubt sein, daß in Schulen Kurdisch als Wahlfach angeboten wird, und Dörfer sollen ihre alten kurdischen Namen zurückbekommen – also Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Daher ist Erdogans Plan vor allem das Eingeständnis, daß die Türkei die Rechte ihrer größten ethnischen Minderheit bislang mit Füßen getreten hat.

Eigentlicher Adressat sind aber nicht die Kurden, sondern ist die Europäische Union. Denn mit seiner medial inszenierten Ankündigung beabsichtigt Erdogan, Brüssel von all den Mißständen abzulenken, welche in der Türkei den Alltag prägen. Die kleine christliche Minderheit etwa wird weiterhin diskriminiert, und es ist nicht davon auszugehen, daß der islamistische Premier medienwirksam einen Plan zur Verbesserung ihrer Lage vorstellen wird. Außerdem liegen im Bereich der Menschenrechte, vor allem bei der Meinungs- und Pressefreiheit, die Dinge nach wie vor im Argen, und Ankara weigert sich stur, das EU-Mitglied Zypern endlich anzuerkennen.

Insgeamt ist es mehr als fraglich, ob es tatsächlich zu einem Ende der Diskriminierung der kurdischen Minderheit durch Ankara kommen wird. Bekanntlich kann man ja vieles ankündigen, aber nur auf die Umsetzung kommt es an. Bestes Beispiel dafür ist die angebliche Annäherung der Türkei an Armenien, die vor wenigen Wochen die internationalen Schlagzeilen beherrscht hatte. Heute aber steht fest, daß die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Ankara und Eriwan alles andere als sicher ist. Denn die Türkei versucht mit allen Mitteln, Armenien die Bedingungen zu diktieren, und im Parlament in Ankara regt sich heftiger Widerstand gegen den angekündigten Vertrag mit dem Nachbarland.

Ähnlich verhält es sich mit Erdogans Plan, von dem der Regierungschef nur allzu gut wußte, welche unüberwindbaren innenpolitischen Hürden warten. Denn einerseits laufen die türkischen Oppositionsparteien gegen eine Ausweitung der Rechte für die Kurden Sturm und andererseits befindet sich Erdogans Regierungspartei im Sinkflug. Meinungsumfragen bescheinigen ihr 32 Prozent, das sind um 15 Prozent weniger als beim Wahlsieg vor zwei Jahren. Und sollte sich diese Entwicklung fortsetzen und die Opposition weiter an Boden gutmachen, dann wird es Erdogan nicht schwerfallen, die Kurden zu opfern.

Andreas Mölzer ist fraktionsloser Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Die hier zum Ausdruck gebrachte Meinung liegt in der alleinigen Verantwortung des Verfassers und gibt nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

00:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, politique internationale, parlement européen, union européenne, europe, affaires européennes, méditerranée, kurdes, kurdistan, démocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 décembre 2009

De eendimensionale democratie

De eendimensionale democratie

De eendimensionale democratie

Ex: http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/

Cohn-Bendit : "Les Suisses doivent revoter" (in Le Monde van 2 december 2009)

Zoals men de Ieren ook verplicht heeft opnieuw te stemmen over het verdrag van Lissabon.

Op de opwerping "Mais le peuple Suisse s'est exprimé… " raast hij door: "Et alors ? Les Suisses ont voté comme le feraient sans doute une bonne partie des Européens : avec l'angoisse vis-à-vis de l'islam rivée au corps, avec en tête les images des attentats-suicides au Pakistan et en Afghanistan."

"Et alors?" : dat een volk gekozen heeft, heeft dus geen enkele waarde. Althans niet wanneer de "verkeerde" keuze is gemaakt. Want eenmaal de "juiste" keuze gemaakt, krijgt men nooit meer de kans om anders te kiezen.

De Nederlanders en de Fransen hebben zelfs niet meer de kans gekregen om een tweede keer te stemmen: de beslissing van die volkeren heeft men gewoon naast zich neergelegd.

En de Vlamingen en Walen, de Engelsen en de Schotten, de Duisters en vele anderen hebben zelfs niet éénmaal mogen stemmen.

Democratie betekent voor de heersende kaste steeds duidelijker: het volk mag alleen kiezen als het de keuze maakt die opgelegd wordt.

En als ook dat niet lukt, dan zorgt men er wel voor dat men een ander volk schept, naar het woord van Bertold Brecht.

"Die Lösung

Nach dem Aufstand des 17. Juni

ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes

in der Stalinallee Flugblätter verteilen,

auf denen zu lesen war, daß das Volk

das Vertrauen der Regierung verscherzt habe

und es nur durch verdoppelte Arbeit

zurückerobern könne. Wäre es da

nicht einfacher, die Regierung

löste das Volk auf

und wählte ein anderes?"

00:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, suisse, référendum, totalitarisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 04 novembre 2009

Hommage à Friedrich Naumann: visionnaire européen et homme politique national-libéral

Anton SCHMITT:

Anton SCHMITT:

Hommage à Friedrich Naumann: visionnaire européen et homme politique national-libéral

Les partis politiques de la République Fédérale allemande cherchent tous à se donner des traditions spécifiques, ancrées dans leur propre histoire. Au cours de ces cinquante dernières années, la CDU, rassemblement de conservateurs, de catholiques, de libéraux et de nationaux, n’a pas cherché à se donner une légitimité historique et ne s’est pas davantage donné de ligne politique claire; ce n’est pas le cas chez les sociaux-démocrates et les libéraux. Ces deux familles politiques donnent aux fondations et aux agences fédérales proches de leur parti le nom de personnalités historiques qui ont jadis structuré ou promu le parti.

La fondation proche de la FDP libérale a reçu le nom de Friedrich Naumann, mort il y a 90 ans. Naumann était né le 25 mars 1860 à Leipzig, dans la famille d’un pasteur évangélique. Après son examen dit de “maturité”, il s’en alla étudier la théologie évangélique à Leipzig et Erlangen. Sur la scène politique allemande, il se manifeste pour la première fois à l’âge de 21 ans en adhérant au VDSt (“Verein Deutscher Studenten” ou “Association des Etudiants Allemands”), un association étudiante d’inspiration nationale. De cette association naîtra plus tard le “Kyffhäuser Verband”. En 1883, Naumann accepte un poste à la “Rauhes Haus”, une institution sociale établie à Hambourg. En 1886, il est nommé pasteur à Glauchau en Saxe puis s’installe à la “Mission Intérieure” à Francfort sur le Main en 1890. Il vise à promouvoir une rénovation fondamentale du protestantisme. Lors du Congrès évangélique-social, structure nouvellement fondée, il devient porte-paroles d’un groupe chrétien-social d’inspiration libérale. A partir de 1896, il mettra toujours davantage l’accent sur la nécessité de s’engager politiquement et fonde, dans cette optique, le “Nationalsozialer Verein” (“Association nationale et sociale”) et édite la revue “Die Hilfe” que reprendra plus tard Theodor Heuss, qui devint le premier président de la République Fédérale allemande après 1945. Les deux hommes vont propager l’idée d’un libéralisme socialement responsable. Après la fusion entre le “Nationalsozialer Verein” et la “Freisinnige Vereinigung” (“Union libre-penseuse”), Friedrich Naumann obtient un mandat au Reichstag. Il sera désormais membre du parlement allemand jusqu’à sa mort, à l’exception d’une très brève interruption.