Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/samedi, 11 avril 2009

Céline - Hergé, le théorème du perroquet

Céline – Hergé, le théorème du perroquet

Dans son dernier ouvrage intitulé Céline, Hergé et l’affaire Haddock ¹, notre brillantissime ami Émile Brami, nous expose sa théorie sur les origines céliniennes des célèbres jurons du non moins célèbre capitaine. Même s’il ne dispose pas de « preuves » en tant que telles, l’on ne peut être que troublé par ces faisceaux qui lorgnent tous dans la même direction. En attendant l’hypothétique découverte d’une lettre entre les deux susnommés ou d’un exemplaire de Bagatelles pour un massacre dans la bibliothèque Hergé, nous en sommes malheureusement réduits aux conjectures. Pendant la rédaction de son livre, j’indiquais à Émile Brami quelques hypothèses susceptibles de conforter sa thèse. Par exemple, est-ce que le professeur Tournesol et Courtial de Pereires partagent le même géniteur ? etc. C’est un heureux hasard qui me fit découvrir un autre point commun entre le dessinateur de Bruxelles et l’ermite de Meudon. Hasard d’autant plus intéressant, qu’à l’instar de Bagatelles pour un massacre, les dates concordent. Si les premières recherches furent encourageantes, l’on en est également réduit aux hypothèses, faute de preuve matérielle.

Grâce aux nombreuses publications dont Hergé est l’objet, l’on en sait beaucoup plus sur la genèse de son œuvre. Grâce aux travaux de Benoît Mouchard ², on connaît maintenant le rôle primordial qu’a joué Jacques Van Melkebeke dans les apports « littéraires » de Tintin. Mais surtout les travaux d’Émile Brami ont permis, pour la première fois, de faire un lien entre les deux, et de replacer la naissance du capitaine Haddock et la publication de Bagatelles pour un massacre dans une perspective chronologique et culturelle cohérente. Néanmoins, il n’est pas impossible que d’autres liens entre Céline et Hergé figurent dans certains albums postérieurs du Crabe aux Pinces d’or.

Le lien le plus « parlant », si l’on ose dire, entre le dessinateur belge et l’imprécateur antisémite est un perroquet, héros bien involontaire des Bijoux de la Castafiore.

Lorsque Hergé entame la rédaction de cet album au début des années 1960, il choisit pour la première (et seule fois) un album intimiste. Coincé entre Tintin au Tibet et Vol 714 pour Sydney, Les Bijoux de la Castafiore a pour cadre exclusif le château de Moulinsart. Tintin, Milou, Tournesol et le capitaine Haddock ne partent pas à l’aventure dans une contrée lointaine, c’est l’aventure qui débarque (en masse) chez eux. Et visiblement, l’arrivée de la Castafiore perturbe le train-train habituel de nos héros. Les Bijoux de la Castafiore offre également l’intérêt d’être un album très « lourd » du point de vue autobiographique, avec des rapports ambigus entre la Castafiore et Haddock (projets de mariage), des dialogues emplis de sous-entendus (« Ciel mes bijoux ») et, au final, bien peu de rebondissements et d’action. Néanmoins, au milieu de ce joyeux bazar, émerge un élément comique qui va mener la vie dure au vieux capitaine. C’est Coco le « perroquet des îles », qui partage de nombreux points communs avec Toto, le non moins célèbre perroquet de Meudon.

Tout d’abord, il y a l’amour que Hergé et Céline portent aux animaux. L’œuvre d’Hergé est truffée de références au monde animal ; quant à Céline, il transformera son pavillon de Meudon en quasi arche de Noé… Mais revenons aux deux psittacidés. Dans les deux cas, les perroquets sont offerts par des femmes. Lucette achète le sien sur les quais de la Mégisserie. La Castafiore destine « cette petite chose pour le capitaine Koddack ». Dans les deux cas, Céline et Haddock ne sont pas particulièrement ravis de voir arriver l’animal dans leur demeure. Mais au final, ils finissent par s’y faire, voire s’en réjouissent. Céline fait de son perroquet un compagnon d’écriture, le capitaine Haddock s’en sert pour jouer un mauvais tour à la Castafiore. Autre élément commun, les deux perroquets portent presque le même nom ; « Toto » pour celui de Céline, et « Coco » (avec un C comme Céline ?) pour celui de Haddock. Certes, ce n’est pas d’une folle originalité, mais bon… Détail intéressant, les deux espèces sont différentes. Lucette rapporte à Meudon un perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus, communément appelé « Jaco » ³). La Castafiore offre un perroquet tropical (Ara ararauna 4). Autre détail intéressant, dans les deux cas, les perroquets parlent. Céline apprend au sien quelques mots, et même un couplet de chanson. Celui de Haddock se contente de répéter des phrases. Or de ces deux perroquets, le seul qui a la capacité de retenir quelques mots, et de parler, est bel est bien le perroquet gris du Gabon. Le perroquet tropical peut reproduire des sons (téléphone, moteur de voiture, etc.) mais il ne possède pas les capacités vocales que lui prête Hergé. Est-ce une erreur délibérée ? Est-ce que la documentation d’Hergé était défaillante ? Est-ce dû à l’ajout précipité du perroquet dans Les Bijoux de la Castafiore ? Cette dernière hypothèse a notre préférence.

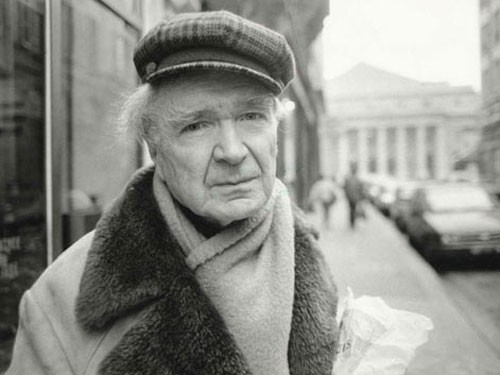

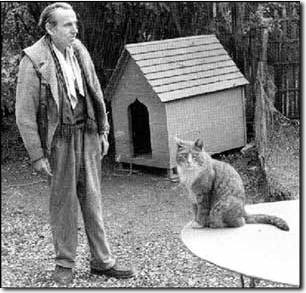

L’autre élément qui accrédite l’hypothèse du perroquet est chronologique. La conception des Bijoux de la Castafiore et la mort de Céline sont concomitantes. Alors qu’Hergé est en train de construire l’album, Céline décède, en juillet 1961. Si peu de journaux ont fait grand cas de cette nouvelle, Paris-Match évoquera, dans un numéro en juillet et un autre, en septembre 1961, la disparition de Céline (et d’Hemingway, mort le même jour). Largement illustrés de photographies, deux thèmes récurrents se retrouvent d’un numéro l’autre : Céline et son perroquet Toto. Dans son numéro de juin, Paris Match s’extasie devant la table de travail de Céline sur laquelle veille le perroquet, dernier témoin (presque muet) de la rédaction de Rigodon... Dans le numéro de septembre, l’on peut voir la photographie de Céline dans son canapé, avec Toto, ultime compagnon de solitude.

Grâce aux biographes d’Hergé, on sait que ce dernier ne lisait pour ainsi dire jamais de livres. Quand il s’agissait de ses albums, il demandait à ses collaborateurs de préparer une documentation importante afin qu’il n’ait plus qu’à se concentrer sur le scénario et le dessin. Éventuellement, il lui arrivait de rencontrer des personnes idoines qu’il interrogeait sur un sujet qui toucherait de près ou de loin un aspect de ses futurs albums (Bernard Heuvelmans, pour le Yéti, par exemple…). Si Hergé lisait peu de livres, on sait, par contre, qu’il était friand de magazines 5 et qu’il puisait une partie de son inspiration dans l’actualité du moment. La grande question est : a-t-il eu dans les mains les numéros de Paris-Match relatant la mort de Céline ? C’est hautement probable car l’on sait qu’il lisait très régulièrement ce magazine. S’en est-il servi pour Les Bijoux de la Castafiore ? Pour cela, il suffit de comparer la photographie de Céline dans son canapé à Meudon, à celle de Haddock dans son fauteuil, à Moulinsart. La comparaison est probante.

En voyant ainsi Céline et son perroquet dans Paris-Match, Hergé s’est-il souvenu des conversations qu’il avait eu autrefois à ce sujet avec Melkebeke ou Robert Poulet ? A-t-il admiré autrefois Céline, non pas forcément comme écrivain, mais comme « idéologue » antisémite ? A-t-il décidé de faire un petit clin d’œil discret au disparu en reprenant son fidèle perroquet ? Malheureusement, il est encore impossible de répondre. Lentement, les éditions Moulinsart ouvrent les « archives Hergé » en publiant chaque année un important volume chronologique sur la genèse des différentes œuvres du dessinateur. À ce jour, ces publications courent jusqu’aux années 1943, et il faudra attendre un petit peu pour en savoir plus sur la genèse des Bijoux de la Castafiore et de son célèbre perroquet.

Reste néanmoins un élément troublant. Dans son livre, Le Monde d’Hergé 6, Benoît Peeters publie la planche qui annonce la publication des Bijoux de la Castafiore dans les prochaines livraisons du Journal de Tintin. Sur cette planche apparaissent tous les protagonistes du futur album, Tintin, Haddock , les Dupond(t)s, Tournesol, Nestor, la Castafiore, Irma, Milou, le chat, l’alouette, les romanichels, etc. Mais point de perroquet, qui pourtant a une place beaucoup plus importante que certains protagonistes précédemment cités. Hergé a-t-il rajouté Coco en catastrophe ? Coco était-il prévu dans le scénario d’origine ? Pourquoi Hergé fait-il parler un perroquet qui ne le pouvait pas ? Erreur due à la précipitation ? Ou à une mauvaise documentation ? Est-ce la vision de Céline et de son compagnon à plumes qui ont influencé in extremis cette décision en cours de création ? Détail intéressant, dans ses derniers entretiens avec Benoît Peeters, Hergé avoue qu’il aime se laisser surprendre : « J’ai besoin d’être surpris par mes propres inventions. D’ailleurs, mes histoires se font toujours de cette manière. Je sais toujours d’où je pars, je sais à peu près où je veux arriver, mais le chemin que je vais prendre dépend de ma fantaisie du moment » 7. Coco est-il le fruit de cette « surprise » ? À ce jour, le mystère reste entier, mais peut-être que les publications futures nous éclaireront sur ce point… Il serait temps ! Mille sabords !

David ALLIOT

1. Éditions Écriture. Les travaux d’Émile Brami sur Hergé et Céline ont été présentés au colloque de la Société d’Études céliniennes de juin 2004 à Budapest, et partiellement publiés par le magazine Lire de septembre 2004.

2. Benoît Mouchart, À l’ombre de la ligne claire, Jacques Van Melkebeke le clandestin de la B. D., Vertige Graphic, Paris, 2002.

3. Il est amusant de noter que ce perroquet est relativement courant dans les forêts du golfe de Guinée, et que sa répartition s’étend de l’Angola jusqu’à en Sierra Leone. Peut-être que le jeune Louis-Ferdinand Destouches en vit-il quelques-uns lors de son séjour au Cameroun…

4. Originaire d’Amérique du Sud, ce perroquet ne vient nullement « des îles », comme l’indique la Castafiore.

5. Hasard ? Les Bijoux de la Castafiore évoque justement le poids grandissant des médias dans la société.

6. Benoît Peeters, Le Monde d’Hergé, Casterman, 1983.

7. In Le Monde d’Hergé, entretien du 15 décembre 1982. Cité également par Émile Brami, p. 73.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres françaises, littérature française, france, bandes dessinées, 9ème art, hergé, belgicana, belgique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 01 avril 2009

Entretien sur Céline avec Philippe Alméras

Entretien avec Philippe Alméras

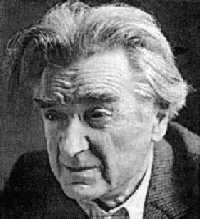

Philippe Alméras est un personnage controversé dans le petit monde des céliniens. Nous avons déjà dit ici ce que nous pensions de sa biographie de Céline qui n’est assurément pas un modèle d’équanimité. Au moins lui reconnaîtra-t-on une puissance de travail peu commune. Ainsi c’est entièrement seul qu’il a rédigé un Dictionnaire Céline, coiffant ainsi au poteau les autres céliniens qui nourrissaient ce projet. Nous l’avons rencontré pour lui poser quelques questions sur un sujet qui l’occupe depuis quarante ans et dont ce dictionnaire est l’aboutissement.

Comment vous est venue l'idée de ce Dictionnaire Céline ?

Accidentellement : j'avais oublié mon ordinateur portable dans le train de Paris. Aussitôt signalée, la perte a été déclarée irréparable : « On ne retrouve jamais les ordinateurs ». J'en ai donc acheté un autre. Fourni sans la moindre notice d'instruction, naturellement. Pour apprendre à m'en servir, découvrir par exemple la touche qui mange le texte, j'ai eu l'idée de transcrire mes notes, fiches, entretiens, tout cela vieux souvent de trente ans et plus. Et l'ordre alphabétique allait de soi.

Habituellement, ce genre d'ouvrage est le résultat d'un travail d'équipe. La tâche ne vous a pas paru colossale pour un seul homme ?

À vrai dire, je ne me suis rendu compte de ce que je faisais qu'après 200 ou 300 pages. Si je m'étais mis en tête de réunir un Dictionnaire de 850 pages, le « colossal » de la chose m'aurait probablement inhibé et nous en serions encore au projet.

Si cela avait été possible, auriez- vous souhaité travailler dans une équipe ou préférez-vous, somme toute, le cavalier seul ?

Il y avait, lorsqu'une indiscrétion a révélé mon travail en cours, deux ou trois projets similaires. Quelqu'un a proposé une conjonction des données et des talents. Cela ne s'est pas fait. Je le regrette et je ne le regrette pas : ce que ce Dictionnaire aurait gagné en précision, il l'aurait sans doute perdu en spontanéité. Est-ce vraiment un hasard si ce genre de travail est toujours la responsabilité d'un seul et si les œuvres collectives aboutissent souvent à des mishi-mashi de cotes mal taillées ? Tu me laisses ceci, je t'accorde cela.

Comment avez-vous conçu ce Dictionnaire ?

Il s'est façonné de lui-même chemin faisant. Une entrée en appelait une autre, un dépouillement d'autres dépouillements. J'avais intégré les témoignages reçus, ils ont failli disparaître lorsque tel éditeur candidat les a jugés diffamatoires ou futiles.

Les céliniens vous ont souvent reproché une trop grande partialité à l'égard de votre sujet. Pensez-vous que ce Dictionnaire soit susceptible de provoquer à nouveau ce type de critiques ?

Cette partialité m'a été pour ainsi dire laissée en lot, les autres ne parlant que sources, références, tours de mains, etc. Mon premier travail visait à décrire le passage de Mort à crédit aux Bagatelles, du « roman » au « pamphlet ». Devant l'impossibilité de le faire recevoir ou même lire, je me suis obstiné à présenter mes petites trouvailles, et certains disent avec raison : la problématique de Céline a changé.

Cela dit, et cela dépassé, la forme du Dictionnaire est en soi objectivante. Elle oblige à aborder chaque chose sous ses angles divers et la promenade d'une entrée à l'autre fait le reste. Le fait même de pouvoir retrouver tel fait et telle citation et de les comparer à tels autres est en soi instructif. J'ai beaucoup appris à le faire. D'ailleurs, je ne suis pas resté seul longtemps même si le fait de dire qu'il s'agissait d'un travail personnel et subjectif a protégé l'entreprise qui ne manquait pas de concurrents.

Les notices de ce Dictionnaire ne sont pas seulement consacrées à des personnages mais aussi à des thèmes. Sur quels critères se sont fondés vos choix ?

Le premier critère était de faire figurer tout ce dont nous disposons aujourd'hui. Le second de traiter sa production sans exclusive comme cela se fait souvent au nom des bonnes mœurs ou des bons sentiments. Céline en trente ans d'activité a abordé des thèmes et des genres différents selon une progression et des modalités dont la continuité n'apparaît pleinement qu'après 1961. Au Dictionnaire de mettre cela à jour.

En quoi Céline est-il, selon vous, un grand écrivain ?

Je pourrais vous dire, comme tel autre, que le fait d'être publié dans La Pléiade est une garantie. Ce serait peut-être un peu court. Répondre qu'on le trouve prodigieusement doué, avec son goût des « diamants du langage parlé » ne serait même pas suffisant. Il ne faut pas oublier que ce qu'il dit – juste ou faux – est au moins aussi intéressant que la façon dont il le dit. Dans sa langue de prédilection – celle de la pré-Renaissance – on faisait la distinction entre « matire » et « sen ». C'est la combinaison qui fait bien sûr Céline : sans tabous ni précautions, il cite son temps comme le toréador cite le taureau. Ce n'est pas la meilleure des métaphores s'agissant de l'homme de tous les égards et de toutes les tendresses envers les animaux, mais je n'en vois dans la minute pas d'autre.

Comme le pays (lui avec) s'est refait une mémoire littéraire et historique à l'automne 44, il reste le seul à parler de ce dont il est convenu jusqu'à nouvel ordre de ne plus parler. C'est, après érosion, comme ces témoins de pierre des grands déserts d'Anatolie : indestructible.

Le fait que le Dictionnaire soit l'œuvre d'un seul auteur en fait quelque chose de très personnel : un Dictionnaire certes, mais en même une sorte de « Céline vu par Alméras ». Récusez-vous cette façon de considérer votre travail ?

Le « Céline vu par Alméras » reste encore à écrire. Il faudra que je le définisse d'abord. Ce Dictionnaire est à cette date mon travail le moins personnalisé. J'y ai rassemblé les pièces disponibles du puzzle célinien en m'efforçant d'envisager tous les angles et en donnant la parole à tout le monde. Nommément, ce qui devrait fournir à chacun l'occasion de répondre pour corriger ce qui lui paraîtra encore trop interprété. Cela devrait favoriser le rapprochement des diverses obédiences. Les clivages entre céliniens me paraissent dus à la particularité des parcours et aux options politiques prêtées à l'autre. Sur les faits tout le monde se rejoint.

En quoi ce Dictionnaire est-il aussi redevable au journaliste que vous fûtes ?

J'ai utilisé certainement des approches apprises à Réalités-Entreprise où je m'étais fait une spécialité paresseuse des portraits de dirigeants. Il existe une technique de l'interview. Dans le journalisme j'ai aussi appris le devoir absolu de ne pas ennuyer à mort le lecteur ou l'auditeur. Mais à ce compte une bonne partie des céliniens sont journalistes d'autant que tous ou à peu près tous ont interrogé les témoins du temps. Moi, quand je me suis rendu compte que je n'obtiendrais pas par cette voie la réponse à la question posée (quelles était la vision du monde et les opinions de Céline entre 1927 et 1936 ?), ce sont les textes que j'ai interrogés, et c'est le chartiste qui a découvert que – pour citer un exemple marquant – ce que Céline avait vraiment écrit dans telle lettre à Élie Faure, ce qui libérait la datation des « mauvaises idées ». Joie lorsque les photocopies ont confirmé ma radiographie. Et certitude dès lors d'aller dans la bonne direction.

La manière dont vous considérez l'homme Céline n'a pas toujours été empreinte de la plus grande bienveillance. Mais ne considérez-vous pas qu'il s'agit en l'occurrence d'une personnalité très ambivalente ? Tour à tour radin et généreux, méfiant et imprudent, courageux et timoré, cynique et sentimental, etc.

Il était effectivement tout ce que vous dites, et tout à la fois mais n'est-ce pas notre sort à tous si nous sortons du type : l'avare, le malade imaginaire, Don Juan… et si nous entrons dans la carrière sans plan à la main ? Cette question de « bienveillance » me reste toujours aussi peu compréhensible. C'est un effet du Céline entre haines et passion où j'ai mis à jour tout ce que je savais alors de la vie de Céline. M'entendre dire que j'avais écrit un livre haineux ou me voir décrit à d'innocents étrangers comme « l'auteur d'une biographie extrêmement hostile à Céline » me déconcerte alors comme maintenant. S'il s'était agi de témoigner devant un tribunal, l'exercice serait différent. Je mentirais avec l'accusé. Céline ne risque plus sa peau. Céline ne faisait pas dans l'eau tiède et rarement dans la bienveillance. Il avait le regard aigu et la dent dure. Ceux qui lui veulent le plus de mal sont à mon sens ceux qui occultent, travestissent son œuvre et font de lui un délirant : « Céline the fou » décrit dans les endroits les plus inattendus. J'ai conscience pour ma part de lui avoir rendu la santé mentale et des dents : est-ce malveillant ?

Commentant votre biographie, Henri Godard a écrit qu’on avait l’impression de lire la vie d’un second Drumont (et donc que l’accent n’était pas suffisamment mis sur l’écrivain). Que pensez-vous de cette observation ?

Êtes-vous sûr qu'il a écrit cela ? Et que cela a été imprimé ? Je ne l'ai pas lu. La seule biographie de Drumont que je connaisse est celle de Bernanos que Céline a pu lire en 1932. En voilà un qui n'hésitait pas. Il faut supposer que Godard a voulu me flatter, ce qui n'est pourtant pas son genre. Il est vrai que le lyrisme mystico-patriote de Bernanos n'est pas non plus le mien. Peut-être aussi est-ce la « grande peur » que Godard dit lui-même éprouver qui a amené Drumont sous ses doigts. Passons.

Comment jugez vous les travaux de vos confrères céliniens ? Quels ont été, de votre point de vue, les apports décisifs ?

Ils ont tous eu leur importance ou leur intérêt même si je m'attache plus aux coups de projecteurs et aux apports factuels qu'aux paraphrases et aux commentaires. Merci à ceux qui ont apporté des documents (Lainé les lettres à Garcin, Nettelbeck les lettres à Cillie Pam, Pécastaing les lettres à Zuloaga et ainsi de suite). Celui qui a fait le travail documentaire le plus important est évidemment Jean-Pierre Dauphin. On peut regretter le coup de sang ou le point d'honneur qui lui a fait quitter la partie dont il s'exagérait à mon avis les dangers et les enjeux.

Pour vous, le « fil rouge » de l’œuvre de Céline est ce racisme biologique que vous voyez apparaître très tôt et qui est présent jusque dans l’ultime Rigodon. Même si cet aspect de l’œuvre n’est pas négligeable, n’avez-vous pas l’impression d’avoir tellement mis l’accent sur ceci qu’il semble que, pour Céline lui-même, son travail d’écrivain était subordonné à cette préoccupation ?

Ce fil, c'est vous qui le voyez. Céline, personne ne le nie, a cru au corps, à la santé du corps, au dépassement du corps, comme tout le monde aujourd'hui (sport, beaux enfants, pas d'alcool), mais comme on ne le faisait pas alors. D'où les effets de rupture.

Il a ensuite étendu au groupe (aux « communautés ») la prescription aux individus. Est-ce unique ?

Comment ces conceptions qu’on dit maintenant temporaires, sans portée littéraire et donc à oublier, entrent dans l'écriture, la sous-tendent et l'orchestrent, voilà ce qu'il est permis de se demander. « L’homme, c’est le style », disait Céline et cela peut autoriser à aller de l'homme au style... Au moins le temps de voir. Surtout si, comme lui, on ne croit pas à la Littérature en soi.

Quelles sont les éventuelles critiques auxquelles vous vous attendez au sujet de ce travail ?

Vous les avez anticipées : trop personnel, trop désinvolte, trop copieux, trop léger. On chicanera des dates et des virgules. Je ne parle pas des « signes diacritiques » sans lesquels Céline nous reste imperméable. Jean-Pierre Dauphin avait eu l'idée d'assortir ses calepins de bibliographie de pages blanches ou chacun inscrivait ses apports. Si ce Dictionnaire n'avait pas déjà atteint la taille critique, j'aurais bien voulu l'imiter. Chacun aurait pu inscrire son apport, celui qu'il garde jalousement par devers lui. Les exemplaires auraient été disponibles en solde au bout de quatre ou cinq ans, on les aurait collationnés et l'on aurait « Le Dictionnaire Céline » dont nous rêvons tous : impeccable, exhaustif, unanime.

(Propos recueillis par Marc LAUDELOUT)

Comment j'ai commencé à travailler sur Céline

par Philippe Alméras

Quand j’ai commencé à « travailler sur Céline », il y en avait deux : celui d’avant 1937 et celui d’après, que certains vouaient d’ailleurs à la poubelle.

Plus le temps a passé et plus les Céline se sont multipliés. Les Anglo-Saxons parlent des neuf vies du chat. Le chat Céline en a eu bien plus, surtout si l’on ajoute celles qu’il s’est fabriquées à celles qu’on lui a prêtées.

Il a été successivement l’enfant du Passage et de la rue Marsollier, le stagiaire en langues d’Allemagne et d’Angleterre, l’apprenti commerçant, le cuirassier de Rambouillet, le combattant d’août 14, l’agent consulaire de Londres, le colon du Cameroun, le grouillot-journaliste d’Eurêka, le propagandiste antituberculeux de la Fondation Rockefeller, le bachelier éclair, l’étudiant en médecine tout aussi pressé, le mari et le père temporaire, l’hygiéniste itinérant de la SDN, le médecin en clientèle, le consultant du dispensaire à Clichy, l’auteur de théâtre, le pharmacien visiteur médical, le rédacteur de Voyage au bout de la nuit, Goncourt raté et événement littéraire de l’année 1933, le héros d’une légende misérabiliste, l’explorateur des enfances de Mort à crédit, le polémiste engagé des « pamphlets », le prophète vérifié un temps (1940-1944), l’émigré d’Allemagne puis du Danemark, le prisonnier de la Vestre Fængsel, le rural malgré lui de Korsør, le banlieusard de Meudon et l’auteur d’un come back qui n’allait pas de soi, l’écrivain restauré. Soit trois fois neuf vies de chat. Et l’enchaînement des œuvres dans une langue indéfiniment renouvelée.

À ces métamorphoses s’ajoutent les images qu’un lectorat multiple s’est faites de lui. Si les céliniens ne s’aiment guère en règle générale, c’est qu’ils ont chacun leur Céline. En 1932, Daudet le monarchiste et Descaves le nostalgique de la Commune se rejoignent certes dans l’admiration pour le Voyage, mais pas pour les mêmes raisons. L’étudiant Lévi-Strauss le voit socialiste. Bernanos le catholique lit le roman de la déréliction d’un monde sans Dieu. Décor, philosophie, tout renvoyant au peuple, certains croient à un Céline peuple et donc populiste, et c’est d’ailleurs sous cette forme que, génération après génération, il trouve chez les jeunes ses nouvelles recrues. Aujourd’hui le Voyage en poche serait encore le plus « fauché », le plus « chouré », le plus volé des livres dans un temps où les livres se volent de moins en moins. (…)

Philippe ALMÉRAS

(extrait de la préface du

Dictionnaire Céline)

Philippe Alméras, Dictionnaire Céline. Une œuvre, une vie, Plon, 2004, 880 pages.

00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 28 mars 2009

Hommage à Emil Cioran

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995

Hommage à Emile Cioran

Au beau milieu de notre société de consommation et de plaisir, il était le héraut du déclin et du doute. L'écrivain roumain Emile Cioran est mort à Paris, à l'âge de 84 ans, le 20 juin 1995. Rien que les titres de ses livres, Précis de décomposition, Syllogismes de l'amertume ou De l'inconvénient d'être né, pourraient déclencher une dépression. Face à un homme comme Cioran, qui, selon sa propre confession, considère que toute rencontre avec un autre homme est une sorte de “crucifixion”, on est en droit de se poser la question que Nietzsche lui-même nous a suggérée: comment est-il devenu ce qu'il était?

Déjà à l'âge de dix ans, Cioran a vécu une sorte d'exclusion du Paradis. Il a dû quitter le monde de son enfance pour s'en aller fréquenter le lycée de Sibiu. Cioran décrit ce grand tournant de sa vie d'enfant: «Quand j'ai dû quitter ce monde j'avais le net pressentiment que quelque chose d'irréparable venait de se produire». Cet “irréparable” était très étroitement lié au monde simple des paysans et des bergers de son village natal. Plus tard, Cioran s'est exprimé sans ambigüité sur le monde de son enfance: «Au fond, seul le monde primitif est un monde vrai, un monde où tout est possible et où rien n'est actualisable».

Autre expérience décisive dans la vie de Cioran: la perte de la faculté de sommeil à l'âge de 20 ans. Cette perte a été pour lui “la plus grande des tragédies” qui “puisse jamais arriver à un homme”. Cet état est mille fois pire que purger une interminable peine de prison. Voilà pourquoi son livre Sur les cîmes du désespoir a été conçu dans une telle phase de veille. Cioran considérait que ce livre était le “testament d'un jeune homme de vingt ans” qui ne peut plus songer qu'à une chose: le suicide. Mais il ne s'est pas suicidé, écrit-il, parce qu'il ne pouvait exercer aucune profession, vu que toutes ses nuits étaient blanches. Elles ont été à l'origine de sa vision pessimiste du monde. Et jamais, dans sa vie, Cioran n'a été contraint de travailler. Il a accepté toute cette “peine”, cette “précarité”, cette “humiliation” et cette “pauvreté” pour ne pas devoir renoncer à sa “liberté”. «Toute forme d'humiliation» est préférable «à la perte de la liberté». Tel a été le programme de sa vie, aimait-il à proclamer.

Avant d'émigrer en France en 1937, Cioran écrivait Larmes et Saints, un livre qu'il considérait être le résultat de sept années d'insomnie. Ce que signifie l'impossibilité de dormir, Cioran l'a exprimé: la vie ne peut “être supportable” que si elle est interompue quotidiennement par le sommeil. Car le sommeil crée cet oubli nécessaire pour pouvoir commencer autre chose. Ceux qui doivent passer toutes leurs nuits éveillés finissent par segmenter le temps d'une manière entièrement nouvelle, justement parce que le temps semble ne pas vouloir passer. Une telle expérience vous modifie complètement la vie. Tous ceux qui veulent pénétrer dans l'œuvre de Cioran, doivent savoir qu'il a été un grand insomniaque, qu'il en a profondément souffert.

Les nuits de veille de Cioran sont aussi à l'origine de son rapport particulier à la philosophie. Celle-ci ne doit pas aider Cioran à rendre la vie “plus supportable”. Au contraire, il considère que les philosophes sont des “constructeurs”, des “hommes positifs au pire sens du terme”. C'est la raison pour laquelle Cioran s'est surtout tourné vers la littérature, surtout vers Dostoïevski, le seul qui aurait pénétré jusqu'à l'origine des actions humaines. La plupart des écrivains de langues romanes ne sont pas parvenu à une telle profondeur, écrivait Cioran. Ils sont toujours resté à la surface des choses, jamais ils n'ont osé s'aventurer jusqu'aux tréfonds de l'âme, où l'on saisit à bras le corps le “démon en l'homme”.

1937 a aussi été l'année où Cioran a dû reconnaître que la voie religieuse et mystique lui était inaccessible. Comme il le constatait rétrospectivement, il n'était tout simplement “pas fait pour la foi”. Car avoir la foi était au fond un don, écrivait Cioran, et on ne peut pas vouloir croire, ce serait ridicule.

Quand on prend connaissance de cet arrière-plan, on ne s'étonnera pas que Cioran revient sans cesse sur son expérience du “néant”, du “néant” qui ne devient tangible que par l'ennui. Du point de vue de Cioran, on ne peut supporter la vie que si l'on cultive des illusions. Et si l'on atteint la “conscience absolue”, une “lucidité absolue”, alors on acquiert la “conscience du néant” qui s'exprime comme “ennui”. Cependant, l'expérience de l'ennui découle d'un doute, d'un doute qui porte sur le temps. C'est à ce sentiment fondamental que pensait Cioran quand il disait qu'il s'était “ennuyé” pendant toute sa vie.

On ne s'étonne pas que Cioran avait un faible pour les cimetières. Mais ce faible n'a rien à voir avec les attitudes prises aujourd'hui par les Grufties. Pour notre auteur, il s'agissait surtout d'un changement de perspective. C'est justement dans une situation de douleur de l'âme, d'une douleur qui semble immense, démesurée, que le changement de perspective constitue la seule possibilité de supporter la vie. Quand on adopte la perspective du “néant”, tout peut arriver. Dans une certaine mesure, on en arrive à considérer comme parfaitement “normal” la plus grande des douleurs, à exclure toutes les “déformations par la douleur” qui conduisent au “doute absolu”.

Au cours des dernières années de sa vie, Cioran n'a plus rien écrit. Il ne ressentait plus l'“impérativité de la souffrance” qui fut toujours le moteur de sa production littéraire. Peut-être a-t-il tiré les conséquences de ses propres visions: nous vivons effectivement dans une époque de surproduction littéraire, surproduction absurde, totalement inutile.

Michael WIESBERG.

(trad. franç.: Robert Steuckers).

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres, littérature, lettres françaises, lettres roumaines, littérature française, littérature roumaine, france, roumanie, pessimisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 22 mars 2009

Le Loup et l'Agneau ou la tentation sophistique

Le Loup et l'Agneau ou la tentation sophistique

Chacun sait que le plaisir de l'écrivain réside dans l'incertitude et la difficulté. La Fontaine est un auteur difficile.

Le Loup et l'Agneau est exemplaire en ceci qu'il vient à contre-temps des autres fables du recueil, que le système de la logique fabuliste et moraliste (histoire et leçon de l'histoire) a été tourné en dérision par celui même qui s'en faisait le champion, détournant du même coup la loi morale, qui se voudrait pourtant le fondement et la direction du récit. Ce système de pensée vient évidemment en opposition à la puissante croyance officielle, et je m'en remets aux sermons et aux oraisons funèbres de Bossuet, en la divine Providence, principe de cohésion historique et personnel. L'ouverture de la Fable est avant tout un coup de théâtre, ou un coup de force: double renversement: dans la topologie du discours, la morale, contrairement à ce que l'on observe dans la majorité des Fables, ne se trouve pas à la fin, comme la déduction suit la réflexion, mais en tête. Comme s'il s'agissait d'une induction, d'une intuition. Le préfixe latin in- signifiant “dans”, la “morale” se trouverait en embryon dans l'histoire, comme pré-établie. Première surprise.

La Fontaine commence donc: “La raison du plus fort est toujours la meilleure”, mettant sur un même plan deux notions traditionnellement opposées: la force et la raison. Au premier renversement d'une fable à l'envers, s'ajoute la surprise d'une fable à rebours, par l'évocation d'une anti-morale, d'une contre-morale. L'opinion commune admet que la raison l'emporte sur la force —en tout cas dans une société policée, comme l'était celle de Louis le Grand—; a contrario, avec le fabuliste, la force est supérieure à la raison. Et l'histoire de la Fable ne le démontre pas, elle le montre.

Le seul argument du loup, c'est la faim. Et pourtant la pudeur, si chère aux contemporains de La Fontaine et si chère à la littérature galante, précieuse ou érotique, la fardera. Ce qui excusera cette appétance obscène et la légitimera, c'est l'art de la circonvolution rhétorique. Seulement l'agneau la dénichera au terme du clair-obscur de la série argumentation/réfutation. On pourrait ici démonter le mécanisme du dialogue à la fois si théâtral et si drôle, mais aussi et combien inquiétant. Le loup en serait comme un Tartuffe de la logique. Car quelle belle critique de la raison faite en ces temps de Descartes et de classicisme —le premier recueil de Fables ayant été rédigé trente ans après le Discours de la méthode... La raison érigée en escroquerie. La raison, insinue La Fontaine, est ce que l'on veut bien en faire, ce que la force veut bien faire d'elle.

Sans ignorer le point de vue sexuel de la Fable (Le petit chaperon rouge de Perrault est sur ce terrain bien comparable), La Fontaine aborde la morale et la fable à l'imitation des Anciens, mais dans une perspective sophistique. Qu'implique alors cette induction? Que la raison peut tout démontrer (qu'elle est un outil, qu'elle n'est pas une fin). Que la raison ne fait que justifier, elle n'est qu'une excuse à nos faiblesses. On en est exactement à ce que démontraient les sophistes, réputés pour soutenir sur la place publique un jour une thèse et le lendemain l'inverse: non point l'absurde de l'humaine condition —qui est postérieur, mais ce qui est rationnel est aussi affectif, que la rationalité n'est qu'une bizarrerie d'affectivité. Et plus loin: le savoir, les connaissances ne sont qu'un cumul d'affectivité “objectivée”.

Cela nous ramène à un La Fontaine inquiétant, dont se méfiait Rousseau, à juste titre, un La Fontaine libertin non-voilé (de mœurs et de pensées) où perce sous l'auteur des Fables l'auteur des Contes en vers, l'écrivain du règne des sens, du trouble et de l'irrationnel.

Le Loup et l'Agneau, Fable 10, Livre 1 (publication: 1668).

Jean-Charles ANGRAND.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, 17ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 mars 2009

Drieu La Rochelle. Il mito dell'Europa

Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa

Pierre Drieu La Rochelle (Parigi, 3 gennaio 1893 – Parigi, 15 marzo 1945)

Questo libro, edito nel lontano 1965, poi ristampato nel 1981, ed ormai reperibile nel migliore dei casi in sbiadite fotocopie, rivelò al distratto pubblico italiano la figura di Pierre Drieu La Rochelle. A questa lacuna, aveva in parte rimediato un libro di Paul Serant (Romanticismo fascista) uscito qualche anno prima, ma fu solo con questo piccolo saggio che esplose la passione per questo “poeta maledetto” del Novecento. Contemporaneamente alla scoperta in Italia della figura del “collaborazionista” La Rochelle, in Francia cominciavano ad essere ristampati i suoi testi, come in una timida, comune, primavera del pensiero anticonformista brutalmente azzittito con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.

La Rochelle è sicuramente una personalità forte, uno scrittore dal temperamento d’acciaio, ma anche un polemista dalle grandi capacità di romanziere. Questa sua grande sensibilità fu probabilmente dovuta all’esperienza tragica nella Prima Guerra Mondiale (in cui fu ferito tre volte), e all’estrazione borghese della sua famiglia, rovinata da crisi economiche e sentimentali.

Sicuramente Drieu sapeva che non si potevano servire due “padroni”, la verità e la notorietà, scegliendo così di essere compreso bene, ma da pochi. Non a caso gli autori del libro, sottolineano la figura di questo poeta come quella del miglior Nietzsche: un’inattuale appunto, che ha lasciato fosse il fluire del tempo a dispiegare tutta la sua attualità e profeticità.

L’analisi del pensiero di La Rochelle segue così per ognuno dei tre autori una prospettiva differente: se Romualdi ne analizza la personalissima Weltanschauung, il suo esempio, identificato come militia per l’Europa, è il contributo di Giannettini, mentre Prisco si sofferma sulla storia “personale” di questo.

Dopo la crisi del ‘29, mentre tutti i suoi amici d’infanzia scelgono di abbracciare le sorti dell’Internazionale comunista, Drieu fa una scelta impopolare: egli comincia a proclamarsi apertamente fascista. Il suo fascismo è però quello di chi non può fare a meno di denunciare i mali della decadenza, di elaborare una personale rivolta contro quel “tramonto dell’occidente” già raccontato da Spengler, e dagli autori tedeschi della Rivoluzione Conservatrice.

Per questo, Drieu non fu solo un “intellettuale fascista”, come qualcuno ha voluto etichettarlo un po’ troppo semplicisticamente. Fu uno scrittore che credette di trovare una risposta alle sue domande e alle sue speranze nel fascismo o, meglio, in una certa immagine del fascismo che si era creato. Particolare fondamentale, poiché se non si tiene conto di ciò, si rischia di non capire la sua critica e lucida analisi dei regimi di Mussolini e di Hitler, e quell’atteggiamento anticonformista (appunto “maledetto”) che gli attirò le antipatie sia delle destre che delle sinistre dell’epoca.

La sua Europa non è un’Europa “neutra”: aborto esangue ed intellettuale dei federalisti di Strasburgo o d’altri democratici tout court. La sua Europa è invece quella volontà unica e formidabile, già narrata da Nietzsche, che nel sacrificio e nella stirpe, trova la sua ragion dessere. Non aveva allora torto Drieu La Rochelle, a scrivere poco prima di morire che le generazioni future si sarebbero chinate, incuriosite, sui suoi libri per cogliere un suono diverso da quello solito.

Drieu, però, a differenza di molti altri “redenti” o fascisti “pentiti”, volle pagare sino in fondo, dimostrando che ancora oggi le parole possono essere scritte «con il sangue e non solo con l’inchiostro». Avrebbe potuto fuggire come molti, starsene tranquillo per un po’ e ritornare in patria dopo qualche anno. No. Sarebbe stato troppo facile, troppo moderno per lui. Drieu La Rochelle moriva perciò suicida, il 15 Marzo 1945 nel momento della “liberazione”.

* * *

A. Romualdi, M. Prisco, G. Giannettini, Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa, Edizioni del Solstizio, 1965.

[Tratto da “il Borghese”, n.8, Agosto 2008]

Andrea Strummiello

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, fascisme, années 30, années 40, europe, européisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 mars 2009

Entretien avec Robert Poulet

Entretien familier avec Robert Poulet : | |

| romancier de l'invisible et moraliste sans illusion Ex: http://robertpoulet.chez.com | |

| |

| |

| Un certain Marcel Proust | |

| - Quel jugement rétrospectif portez-vous sur votre carrière de critique ? | |

| - Je l'ai commencée en 1913. J'était alors étudiant à la Faculté des Mines de l'université de Liège et je donnais des petits articles à un journal qui s'appellait "L'Etudiant libéral". Récemment, j'ai retrouvé un de ces articles : il était consacré à un écrivain alors complètement inconnu, et dont le livre m'avait paru à la fois curieux et intéressant. J'avais donc écrit un article ridicule, comme on en fait à cet âge là mais dans lequel j'affirmais que c'était là un auteur à suivre, car profondément original. Le livre s'appelait "Du côté de chez Swann" et était dû à un certain Marcel Proust. Ce n'était pas mal débuter, pour un critique. Ensuite, la guerre est arrivée. Puis, j'ai entamé une brève carrière de scénariste et d'assistant-metteur en scène, au cours de laquelle je donnais aussi des articles à des revues d'avant-garde. C'est ainsi que ma carrière de critique s'est amorcée. Le jour où je suis devenu un écrivain, je me suis rapidement aperçu qu'on ne pouvais pas être que cela et j'ai donc choisi, dans le journalisme - outre la rubrique politique, par devoir de conscience - la critique littéraire, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus du métier d'écrivain. Pendant la seconde guerre mondiale, j'ai poursuivi assidûment cette activité, et ce, non seulement dans les journaux belges. En prison, j'ai continué à écrire. Je suis un être qui continuent volontiers !... Après, je suis rentré en France et j'ai été obligé, pour vivre, de poursuivre mon activité d'aristarque, dont je vous dirai, au risque de vous surprendre, qu'elle m'assomme. Mais on peut à la fois s'ennuyer et être honnête. À partir du moment où l'on accepte de faire ce métier-là, il faut le faire convenablement. Là, je puis constater avec satisfaction que durant cette longue période, soit depuis près de septant ans, je n'ai "raté" rien d'important, et que, d'autre part, les découvertes que j'ai eu la chance de faire se sont révélées presque toutes authentiques. | |

| - En marge de votre œuvre critique, vous avez composé une œuvre romanesque que vous qualifiez vous-même d' "itinéraire du visible vers l'invisible". | |

| - Oui. Le jour où je suis devenu romancier, c'est-à-dire lors de la publication d' "Handji", j'ai compris que le roman n'avait d'intérêt pour moi que s'il apportait une découverte importante dans la distribution des sentiments et des idées à l'intérieur de l'homme. Pour moi, tout s'est ordonné dans mon esprit en fonction d'une image qui m'est apparue avec grande force vers l'âge de douze ans, et qui était que le monde n'existe pas. Cela signifie que nous sommes devant une vision de notre esprit, occupés à rêver une aventure qui n'est pas tout-à-fait réelle. Derrière cette aventure, il y a une autre vérité, incomparablement supérieure, d'une autre nature. Pour moi, le roman consiste donc à partir de la réalité apparente pour essayer d'arriver à la "réalité réelle". Dans tous mes romans, j'ai donc cherché des chemins pour aller de l'une à l'autre, et chaque fois, en saisissant des occasions. Dans "Handji", c'est la solitude passionnée. Dans "Les Sources de la vie", c'est le contact avec l'humanité primitive. | |

| Une espèce de suicide de l'humanité | |

| - Dans "Préluse à l'Apocalypse", c'est le contact avec la fin du monde ? | |

| - En effet. Il s'agit de savoir comment le monde pourrait passer de la sensibilité vulgaire, la plus plate (je l'ai, exprès, placée aussi bas que possible) au sentiment de la dissolution dans un autre univers. Il s'agit donc d'aller de ce qui semble être à ce qui est réellement, par l'intermédiaire des catastrophes. Dites-vous que ce livre a été écrit en 1943, c'est-à-dire à une époque où personne n'avait encore pleinement vu ce à quoi la sottise et la méchanceté des hommes peuvent aboutir lorsqu'elles sont déchaînées. L'idée d'une espèce de suicide de l'humanité pouvait traverser l'esprit. Avant même la révélation décisive de la bombe atomique. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles raisons de nous ancrer dans une telle conception... | |

| - "Prélude à l'Apocalypse", c'était, en quelque sorte, de la littérature fantastique ? | |

| - Oui, mais je n'aime pas cette appellation car le fantastique consiste à s'installer dans une réalité différente. Or, moi, je ne m'y installe pas, je m'y dirige. Et, fatalement, je n'y arrive pas. Pour autant que l'on puisse le dire soi-même, "Les ténèbres" me semblent, à cet égard, le plus caractéristique de mes romans. Je m'y suis fixé pour tâche de partir de la vie pour arriver à la mort sans que le lecteur ni le héros ne s'aperçoivent du passage. Mais "Les Ténèbres" débouchent dans un tunnel où l'obscurité se fait de plus en plus profonde. C'est dire que je n'en ai pas atteint le bout. Je ne puis d'ailleurs pas le découvrir, ce bout. Cela supposerait que j'aie des vues sur un au-delà que j'ignore et que je n'appréhende - très fermement - que par la foi religieuse. | |

| - Précisement, l'aspect religieux est fondamental dans votre œuvre. Dans "Prélude à l'Apocalypse", on trouve d'ailleurs plus d'une correspondance avec l' "Apocalypse" de Saint-Jean, dont on rejoint même le texte, à la fin du roman. | |

| - C'est parce que j'ai cherché des références dans les connaissances que l'on peut avoir de l'apocalypse humaine. On trouve très peu de ces éclaircissements dans la littérature universelle. Le texte de Saint-Jean en est un mais c'est une référence trompeuse et littérairement peu efficace car elle s'articule sur des allusions devenues incompréhensibles. Cela étant, je crois tout de même être parvenu à poser des jalons, où un peu de cette réalité différente, que l' "Apocalypse" de Saint-Jean paraît décrire, s'insinue dans la réalité tout court, qui est obscurcie aujourd'hui par le rationalisme, le raidissement et l'appauvrissement de la pensée moderne. | |

| Un pessimisme gai | |

| - Vos essais sont sans doute plus connus que vos romans. Parmi ces essais figure la fameuse trilogie "Contre l'amour", "Contre la jeunesse" et "Contre la plèbe". Les titres de ces pamphlets ont permis à vos détracteurs de vous taxer abusivement de négativisme. Or il s'agit bien du contraire. | |

| - Bien sûr. Il va de soi que ces "contre" sont, en réalité, des "pour". En tant que moraliste, il s'agissait pour moi de détruire ce qui est faux pour arriver à ce qui est vrai. Si j'avais, par exemple, écrit un livre intitulé "Pour l'amour conjugal", il est bien clair qu'il n'aurait guère attiré l'attention des gens. Il fallait abattre la muraille pour voir ce qui était derrière. Il en va de même pour "Contre la jeunesse", qui est, en fait, une apologie de la maturité, pour "Contre la plèbe", qui se ramène à l'illustration et la défense de la qualité humaine. C'est à cela que j'ai voulu arriver. Je suis en train d'écrire actuellement un petit "Traité de misanthropie bien tempérée". L'idée du misanthrope qui explique comment il faut procéder pour être méchant à bon escient; cela a l'air très négatif mais je sais déjà que le dernier mot de ce livre sera le mot "charité". Comme vous voyez, ce sera une fois de plus un "contre" qui se transforme en "pour". | |

| - Vous vous considérez vous-même comme un "pessimiste gai". Qu'entendez-vous par là ? | |

| - Il y a l'idée qu'on se fait de l'homme, de la nature humaine, et puis, il y a l'idée qu'on se fait de la vie. Ce sont deux choses différentes. La connaissance que j'ai des hommes se fonde sur une expérience complète. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui aient eu l'occasion, comme je l'ai eue, de vivre dans des milieux aussi différents. J'ai été tour à tour paysan, ouvrier, soldat, prisonnier, forçat, et j'ai parcouru le monde entier. Bref, je crois être parvenu à savoir ce qu'est l'homme tel qu'il s'est présenté au bout d'un certain développement de sa race et de son espèce. J'ai résumé cela, un peu sommairement, en disant que "l'homme est une sale bête". Au fond, il est presque impossible de supporter sans agacement un autre être vivant, sauf sous le couvert d'un miracle extraordinaire qui s'appelle l'amour véritable et qui se confond, à des degrés divers, avec l'amour conjugal. C'est un de mes étonnements et de mes éblouissements les plus constants. Que l'extraordinaire égoïsme dont tout homme est pétri puisse s'ouvrir, ne serait-ce que pour un seul être, à côté de lui, c'est quelque chose de merveilleux. Je dis parfois, en plaisantant, qu'il y a beaucoup de défauts dans la création, mais que l'invention du mariage les compense tous. Ma constation est aussi celle-ci : d'une part, l'homme est une sale bête mais d'autre part il n'existe pas d'homme qui ne gagne à être connu. C'est cela que j'appelle mon pessimisme. En face de ça, il y a l'idée qu'on se fait de la vie. Récemment, je me suis aperçu, avec une certaine satisfaction, que parmi tous les livres que j'ai écrits, il y en a un bon tiers qui finissent par le mot "vie". Cela m'a frappé. Mon amour de la vie, l'extrême bonheur que j'éprouve chaque matin à me retrouver plongé dans cette aventure, se sont projetés, comme malgré moi, jusque dans mes ouvrages les plus sombres. Il y a trois ans, j'ai été très gravement malade. J'ai compris que ma substance physique en avait assez. Je puis improviser le dialogue qui s'est alors engagé entre la carcasse de Robert Poulet et Robert Poulet lui-même. La carcasse disait : "Ça suffit, laisse-moi tranquille maintenant. Je suis fatigué." Eh bien, Robert Poulet n'était pas d'accord et répondait : "Mais non, pas du tout, c'est trop intéressant. Il y a encore quelques découvertes à faire et quelques joies à éprouver". C'est ainsi que j'ai fait l'effort nécessaire pour franchir cet obstacle-là, après beaucoup d'autres. | |

| Le moment de bonheur de Céline | |

| - Au cours de votre vie, vous avez eu la chance de rencontrer les plus grands écrivains de ce siècle. Vous fûtes notamment l'ami de Céline. | |

| - Oui, je l'ai connu dès 1931, c'est-à-dire avant la révélation du "Voyage au bout de la nuit". Le Céline de cette époque était un personnage bien différent de celui des dernières années de sa vie. Il était alors joyeux, sarcastique, fort porté sur le jupon et très préoccupé de ne pas gâcher sa carrière médical. Il avait aussi un côté gandin. Certes, il ne s'habillait pas comme une gravure de modes mais il surveillait sa toilette d'assez près. L'athlète tiré à quatre épingles ne ressemble évidemment en rien au fantôme dépenaillé que j'ai vu revenir du Danemark quelques années plus tard. Que voulez-vous : il avait peur. Le personnage de Céline était la superposition d'une extrême audace d'imagination et d'une couardise physique à peu près illimitée. | |

| - Sauf en 1914, tout de même ! | |

| - Vous savez, tout le monde est courageux pendant deux ou trois jours. Mais je ne veux pas diminuer les mérites guerriers de Céline, que j'ai aimé vraiment plus que l'on aime un ami ordinaire, c'est-à-dire avec une indulgence et une tendresse particulières. Je suis aussi le seul de ses amis qu'il n'ait pas un jour insulté, fichu à la porte et traité de tous les noms. Jamais il n'a osé. Il savait que, s'il eût dit la moindre chose blessante, il ne m'aurait jamais revu. Dans "Rigodon", roman posthume paru en 1969, il y a quelques pages fielleuses, et d'ailleurs absurdes, à mon égard. Elles ne m'ont évidemment pas fait plaisir. Je les ai pardonnées à sa mémoire. Ce qui était extraordinaire, c'était de le voir travailler. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux que lorsqu'il écrivait. Pourtant, ce genre de bonheur faisait froid dans le dos. Voir Céline travailler, c'était assister au supplice des cent mille plaies. Spectacle atroce. Il s'arrachait les mots les uns après les autres comme si c'étaient des morceaux de chair. Mais il était heureux... De temps en temps, il me lisait la page qu'il avait écrite, et il avait alors son moment de bonheur. | |

| - Vous avez bien connu Montherlant également... | |

| - Nous nous voyions de loin en loin, mais très volontiers, de 1935 jusqu'à la fin de sa vie. Nous avons dîné ensemble quinze jours avant son suicide. Il m'a d'ailleurs, à ce moment-là, laissé entendre quelles étaient ses intentions et m'a dit des choses que je n'ai jamais écrites car cela aurait pu déformer l'idée qu'il voulait laisser de lui et qui était peut-être la vraie. Cependant, entre Montherlant et moi, ce n'était pas une véritable amitié car il n'était l'ami de personne. Plutôt une familiarité, un compagnonnage agréable, qui n'a pas engagé mon cœur comme ce fut le cas avec Céline, Drieu La Rochelle ou Brasillach, qui furent, pour moi, de véritables amis. Cela aussi, c'est un miracle. | |

| Propos recueillis par | |

| Marc Laudelout | |

| Le Nouvel Europe-Magazine, n° 143, mai 1982 | |

00:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, liitérature belge, lettres, lettres françaises, lettres belges, belgique, belgicana, critique littéraire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 mars 2009

L. F. Céline: la grande attaque contre le Verbe

Louis-Ferdinand Céline : La grande attaque contre le Verbe

Il faut, dit-il, sortir les phrases de leur sens usuel, d'un écart très léger comme on déplace une porte hors de ses gonds:

"Le style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens."

Ce "labeur" exige beaucoup de doigté. Céline enchaîne immédiatement sur sa "grande attaque contre le Verbe":

"Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : "Au commencement était le Verbe" Non! Au commencement était l'émotion..."

Tecniquement parlant, l'auteur décrit, par l'image, les procédés grâce auxquels il fait passer le langague parlé à travers l'écrit, pour atteindre, dit-il ailleurs, "cette espèce de prose versifiée (...) de dentelle" toute "en émotion et en violence" (1), un travail aussi "éreintant" que celui du médium en transe. Il faut gauchir, "tordre la langue tout en rythme, cadence, mots"(2). "C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai." (3)

Les gonds et la porte sont aussi un archétype très ancien. En posant son Verbe magique en rival de celui des Ecritures, Céline ne pouvait guère faire l'impasse sur ce point. L'idée d'axe du monde, de cycle, d'ouverture et de fermeture des portes solsticiales, tout ceci est contenu dans l'image de la porte et des gonds, nommés dans l'Antiquité par le même mot "cardo", d'où dérive le terme "cardinalis" servant à désigner les quatre directions de l'espace. Dans la symbolique romane les portes désaxées figurent une atteinte à l'âme du monde et à celle de l'homme. Le Christ, que l'Evangéliste désigne par le Verbe est dit "la Vraie Porte".

[...] La "grande attaque contre le Verbe" menée par Céline a bien d'autres finalités qu'un simple retour à la pureté des origines émotives du langage. Le métro célinien est tellement contre-nature que le colonel Réséda, à l'esprit si lent, finit par céder à la panique :

"il voit le métro sur le boulevard!... là, sur le boulevard Sébastopol!... il se cramponne... (...) Les rails!... qu'il crie, lui (...) traître! les rails!... il a dévissé tous les rails!... (...) au secours! au secours! (...) il a mis des soupirs partout!... monstre anarchiste!... vendu!... traître!... traître!..."

La vision n'est pas si délirante. Elle énonce le remède. Le colonel hurle:

"C'est le métro! (...) c'est le métro!" "Sauvez-moi! sauvez-moi tous!" "Un taxi pour l'amour de Dieu!"

Dans son accès de démence, Réséda propose une sortie du métro, au jour, il achète des fleurs, "les lys, les glaïeuls, les roses", véritable antidote. La fable ne saurait se contenter de cette fin : Réséda perd ses lys; hypocritement Céline les ramasse, mais le coeur n'y est pas :

"C'est vrai, il perdait ses fleurs!... (...) il en perd encore!... j'en ramasse..."

Récapitulons: Les Entretiens avec le Professeur Y constituent une véritable parabole de l'oeuvre célinienne, de ses tropismes, et de l'envoûtement qu'elle exerce sur le lecteur. L'auteur y livre rétrospectivement la théorie et la pratique de ses écrits, tout particulièrement leur phase "au noir" constituant sa grande période créatrice. Le renversement des valeurs diurnes, symboliquement la Surface - avec majuscule - la chute active, accélérée vers le "bout de la nuit" sont exprimés par la métaphore du métro Pigalle.

L'écrivain fera basculer ses fables pseudo-biographiques dans cet "Espace Pigalle" ainsi que toute la matière substancielle de ses romans.

Le choix dit Pascalien de Céline témoigne d'une sacralité inversive. Descendre au gouffre par le "Nord-Sud", à toute vapeur, s'y boucler avec les voyageurs en un trajet strictement nocturne analogue à la navigation des morts, signifie un renversement caractéristique de substitution de la nuit au jour. Telle est la politique qui sera celle de Céline dans Voyage au bout de la nuit, métaphoriquement et intuitivement comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, puis, bien plus tard, consciemment dans les Féerie dont les allégories offrent un véritable florilège de tous les gestes de l'Oeuvre au noir, première époque célinienne.

Les Entretiens considèrent l'état mental des voyageurs-lecteurs entraînés dans l'abîme : vivre dans les ténèbres substituées au jour sous la dictature du magicien-inventeur-ferroviaire est une situation inviable, à plus forte raison si l'auteur réussit, comme il l'a fait dans Voyage, à faire passer pour naturelle cette chute aux enfers. Céline ajoute dans un entretien avec A. Zbinden :

"Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontairement. (...) Je me suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la "chose".

[...] Il avait de quoi s'isoler volontairement face à la "chose", la redouter, lui attribuer tous les malheurs, estimer qu'ils remontent à Voyage, "le seul livre vraiment méchant" de sa carrière... (4) C'est peut-être dans cette magie noire du Verbe qu'il faut chercher le trouble que Céline inspire. C'est peut-être la perversité, le malaise, la délectation du pacte forcé avec la nuit que certains lecteurs lui pardonnent le moins.

Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.

Notes

1- Lettre de Céline au Dr Camus du 24 mai 1950, citée par P. Alméras, in Dictionnaire Céline, pp 802-803.

2- Lettre du 16 avril 1947 à Milton Hindus.

3- Entretien avec Claude Sarraute, Le Monde, 1/6/1960, Cahiers Céline 2.

4- Préface à une réédition de Voyage au bout de la nuit, 1949.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 mars 2009

Lucien Combelle

Lucien Combelle

...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.

Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.

Marc LAUDELOUT

Notes

1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.

2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.

3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.

4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.

5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).

6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.

7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.

8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.

9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.

Bibliographie

Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 mars 2009

Bulletin célinien n°306

00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 21 février 2009

J. Marlaud et le renouveau païen en France

Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - Mai 1986

Robert Steuckers:

Jacques Marlaud et le renouveau païen en France

Le néo-paganisme européen est une jungle de concepts; pour le comprendre sous tous ses angles, il faut une connaissance approfondie des mythologies européennes, des théologies qui, sous une couverture chrétienne, renouent avec le non-dualisme anté-chrétien (Sigrid HUNKE), des littératures populaires et romantiques qui traduisent de manière romanesque ou poétique des fragments de cette vision inépuisable de l'immanence du divin. La tâche n'est pas mince et l'on n'est pas prêt de découvrir, à l'étal des libraires, une encyclopédie définitive de ce monde foisonnant de diversité.

Heureusement, Jacques MARLAUD vient de combler cette lacune, partiellement seulement (mais c'est une première étape), avec son livre, Le Renouveau païen dans la pensée française (réf. infra). La démarche de MARLAUD débroussaille la partie française contemporaine de ce continent oublié qu'est le paganisme. Sa démarche est ainsi limitée dans le temps ("la pensée contemporaine") et dans l'espace (la France). Son point de départ est la mise en évidence d'une antithèse philosophique: celle de l'idée païenne contre la pensée rationalisante. Aux schémas des rationalismes, MARLAUD oppose le retour du mythe, donc d'un polythéisme, plus apte à saisir la multiplicité du réel. Pour lui, l'utopisme et la désacralisation du monde sont les produits de l'individualisme, avatar idéologique du principe religieux judéo-chrétien du "salut individuel". A l'ère post-rationnelle, le substrat païen resurgit, à travers la croûte, le superstrat judéo-chrétiens. Les modes de vie imprégnés de christianisme, le moralisme rigide, les normes sociales sont désormais battus en brèche et ne créent plus de consensus. Et si le consensus de demain en venait à se référer au "substrat" plutôt qu'au "superstrat"?

Le résultat de ce grouillement néo-païen, c'est l'émergence progressive d'une "philosophie de l'affirmation inconditionnelle du monde", dit Jacques MARLAUD. Elle se repère chez Clément ROSSET, mais seule- ment dans le chef de l'individu et non à l'échelle collective, non chez ceux qui ont volonté de bâtir une autre Cité, imperméable aux absolus étrangers au substrat, aux absolus moribonds du superstrat d'hier.

Après avoir esquissé les grandes lignes de ce néo-paganisme, MARLAUD passe en revue les écrivains contemporains qui se situent dans cette mouvance: MONTHERLANT, GRIPARI (père d'un nihilisme déculpabilisateur qui se gausse avec espièglerie des rationalisations moralisatrices), PAUWELS le Faustien qui a "vacillé" à cause de la reaganite affligeant les médias parisiens et, enfin, Jean CAU l'anti-bourgeois qui a donné un visage enchanteur à cet existentialisme que CAMUS et SARTRE avaient rendu si lugubre.

MARLAUD survole alors la littérature française et y repère les germes de paganisme. Dans ce survol, il n'omet pas le divin RABELAIS. Et pour terminer, il passe en revue le travail de la "Nouvelle Droite" qui a popularisé, en France, les thématiques du paganisme et des racines indo-européennes. Un livre à lire pour fonder le consensus de demain...

R.S.

Jacques MARLAUD, Le Renouveau païen dans la pensée française (Préface de Jean CAU), Le Labyrinthe, Paris, 1986, 271 pages, 145 FF.

00:05 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paganisme, nouvelle droite, religion, littérature, littérature française, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 février 2009

Marc-Edouard nabe résiste à l'Obamania

MARC-EDOUARD NABE RESISTE A L’OBAMANIA

Par Unité Populaire : http://unitepopulaire.org/

« Ça m’étonne. Moi, si passionné par les Noirs américains et si fanatique de l’Afrique en général, je reste de marbre face à l’élection historique de Barack Obama... Ça ne me fait strictement rien. Aucune émotion, pas un tressaillement de bonheur. Suis-je devenu insensible ? Normalement, ça aurait dû me faire plaisir que le petit Blanc McCain se fasse mettre par le grand Noir Obama, je ne comprends pas... Je regarde autour de moi, ce sont des torrents de larmes. Un Noir enfin à la Maison Blanche ! Les plus durs à cuire fondent d’extase. Les incrédules sont à genoux en train de remercier le Ciel, les défaitistes chantent victoire, les revenus de tout y repartent. Pour les uns, l’élection d’Obama, c’est plus fort que le premier homme qui a marché sur la Lune. Pour les autres, c’est plus constructif que la destruction du mur de Berlin. (...)

« Ça m’étonne. Moi, si passionné par les Noirs américains et si fanatique de l’Afrique en général, je reste de marbre face à l’élection historique de Barack Obama... Ça ne me fait strictement rien. Aucune émotion, pas un tressaillement de bonheur. Suis-je devenu insensible ? Normalement, ça aurait dû me faire plaisir que le petit Blanc McCain se fasse mettre par le grand Noir Obama, je ne comprends pas... Je regarde autour de moi, ce sont des torrents de larmes. Un Noir enfin à la Maison Blanche ! Les plus durs à cuire fondent d’extase. Les incrédules sont à genoux en train de remercier le Ciel, les défaitistes chantent victoire, les revenus de tout y repartent. Pour les uns, l’élection d’Obama, c’est plus fort que le premier homme qui a marché sur la Lune. Pour les autres, c’est plus constructif que la destruction du mur de Berlin. (...)

Tout le monde adore Obama, alors forcément je suis contre... Quel rabat-joie ! Je suis bien bête de ne pas profiter de cette joie mondiale. C’est peut-être à cause de tout ce que j’entends comme conneries...Vincent Cassel dit que "tout à coup, on a envie de vivre aux États-Unis". Rama Yade minaude : "Nous sommes tous Américains, cette fois, on peut le dire dans le sens positif." Le roi du storytelling, Christian Salmon, se pâme : "Avec lui, l’Amérique qu’on aime est de retour ! ". Quant à Dorothée Werner, laide éditorialiste de Elle, elle danse carrément la samba dans sa cuisine : "Comment résister à l’euphorie qui gonfle le monde ? " D’ailleurs, pour toutes les mouilleuses du Elle, Obama c’est Cassius Clay + Robert Redford + Steve McQueen. Pourquoi ne pas ajouter James Dean et Gérard Philippe ? De plus en plus blanc à force d’additions ! Ce qu’elles veulent dire, ces blanchâtres, c’est que, dans leur idéal de Noir, Obama est une somme de soustractions : c’est Malcolm X – George Jackson – Frantz Fanon – Bobby Seale – Angela Davis... Le pompon a été décroché par Philippe Val affirmant sans rire qu’avec Obama élu, c’est enfin le XXIe siècle qui commence ; Ben Laden et son 11-Septembre, c’était encore du XXe ! D’accord, mais que des sans-couilles l’adorent ne suffit pas à expliquer que je ne bande pas. (...)

En France, le racisme est à peine caché sous l’antiracisme consensuel et les tollés des faux-derches franchouillards qui se cabrent au moindre mot de travers. En France, les racistes sont avant tout ceux qui se réjouissent qu’un Noir soit élu du moment qu’il est noir, parce que pour eux tous les Noirs se ressemblent. (...) Fin du racisme, tu parles ! Comme si les Noirs n’allaient plus être persécutés grâce à l’élection d’Obama ! On a vu comment les Arabes vivent sous le règne de Rachida Dati ! Dès qu’un métèque a un petit pouvoir, il ne pense qu’à une chose : faire du zèle contre sa race, pour montrer aux Blancs qu’il n’est pas un métèque justement, et qui paie les pots cassés ? Les autres métèques, ceux sans pouvoir ! Classique. Au pays des antiracistes auto-éblouis, le seul qui reste mesuré dans son obamania, c’est le président... Vexé comme un pou. Obama démode Sarko, Michelle écrase Carla . Premier président juif français, c’est bien. Premier président noir américain, c’est mieux. Sarkozy, qui pensait en 2007 innover dans le genre jeune loup vulgos libéralo-people s’est fait doubler un an et demi après. Comment rattraper le retard soudain pris ? En foutant des Noirs partout ! "Ne me cachez plus ces minorités visibles qu’en temps normal je n’aurais su voir..." (...)

"Obama a réalisé enfin le rêve de Martin Luther King ! " Le hic, c’est que dans son I have a dream, King disait textuellement qu’il ne voulait pas que "les gens soient jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur personne". Pour quoi d’autre est jugé Barack Obama aujourd’hui ? Ce sont ses deux grands-mères qui le définissent le mieux. La première est une grosse mama qu’on a vu danser de joie en boubou dans son bidonville de Kogelo... le drapeau yankee flottant sur le Kenya. Le Kenya, terre de safaris pour beaufs, est un des rares pays d’Afrique qui ne présente aucune espèce d’intérêt. Seule la Centrafrique est plus nulle encore. Rien ne peut sortir de bon du Kenya, à part quelques Massaï qui d’ailleurs n’en sortent pas. La seconde grand-mère d’Obama, une Blanche, a toute sa vie tremblé de peur en croisant des Noirs dans les rues de Kansas City. Elle est morte la veille de son élection. Quand elle a senti que c’était inéluctable, mémé a préféré mourir... Elle ne voulait pas voir ça : un négro à la Maison Blanche, fût-ce son petit-fils !

C’est son programme peut-être qui me débecquette... Sa gestion de la crise financière ne laisse aucun doute : monsieur ne pense qu’à subventionner les banques, il veut réparer le capitalisme lui aussi, mais à l’avantage des riches. Sa priorité : rassurer les gros portefeuilles provisoirement à sec. Comme tout pratiquant du capitalisme, il est à genoux devant les banques avec l’excuse que la Banque n’est pas plus démocrate que républicaine, elle est la Banque. C’est comme Dieu, il n’est ni de gauche ni de droite, il est Dieu. Et aujourd’hui, Dieu, ce sont les trusts. Sur le dollar, il y aura bientôt écrit : In Trust we trust. C’est le pantin de l’Usure. Obama veut "sauver l’économie", c’est-à-dire les firmes et entreprises, avec la même rengaine fredonnée partout depuis le krach de septembre 2008 : "Sauvons les patrons et ils vous trouveront du boulot !" sauf que une fois que les pauvres auront aidé les riches à se renflouer, Obama et les autres chefs leur diront : "Sorry ! Il ne reste plus rien pour vous, chers pauvres... Next time ! " Pauvres pauvres !