mardi, 23 mars 2021

Racines historiques de la théorie des « deux nations » en Inde

Racines historiques de la théorie des « deux nations » en Inde

Par Daniele Perra

Ex: https://www.eurasia-rivista.com/

"Nous ne sommes pas des Afghans ni des Tartares ou des Turcs,

nous sommes nés d'un seul jardin, d'une seule branche bourgeonnante.

Distinguer les couleurs et les odeurs est une faute grave pour nous,

car nous avons tous, un seul et unique, engendré le printemps".

(M. Iqbal, quatrain XX, Messages de l'Orient)

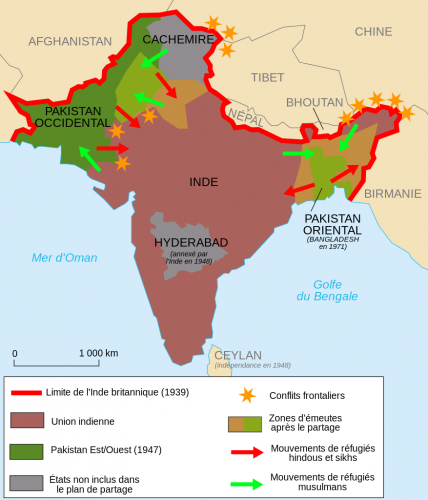

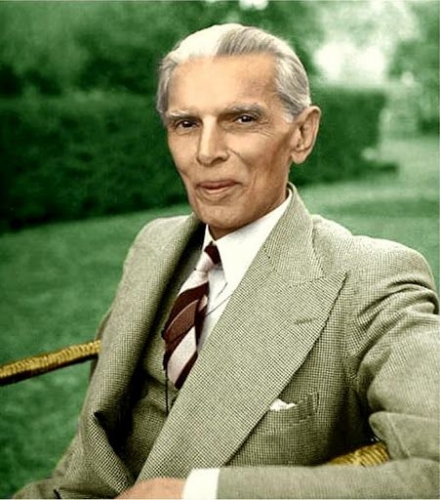

L'idée de deux nations distinctes dans le sous-continent indien n'a pas accompagné tout le parcours politique de Muhammad Ali Jinnah. Ce ne fut le cas qu'à partir du milieu des années 1930, face à la crainte que le nationalisme indien ne se transforme rapidement en nationalisme hindou (l'adoption du Vande Mataram comme hymne du Congrès inquiète Jinnah, qui y voit un chant "idolâtre" fondé sur la "haine des musulmans") [1]. C’est alors que cette idée prend une place prépondérante dans la pensée du père fondateur du Pakistan. Et Jinnah lui-même était fermement convaincu que cette idée n'était pas nouvelle du tout. En fait, elle n'est pas un produit de la modernité, mais est née au moment même où le premier hindou, également pour échapper au système rigide des castes, s'est converti à l'Islam.

Ali Jinnah.

L'idée que la théorie des deux nations a une origine prémoderne, bien qu'elle ne soit pas articulée en référence au concept moderne d'État-nation, n'est pas sans fondement. À la veille de la deuxième bataille de Tarain, le sultan des Ghurides [2] Mu'izz al-Din suggère à son rival, le souverain hindou Prithiviraj du Chahamana, une sorte de partition ante litteram par une division de l'Hindoustan qui anticipe largement les idées proposées par Muhammad Iqbal dans son discours d'Allahabad en 1930. Selon l'historien persan Firishta (1560-1620), les musulmans avaient droit à la région de Sirhind, au Punjab et au Multan, tandis que les hindous avaient droit au reste de l'espace subcontinental.

L'idée que les hindous et les musulmans représentaient inévitablement deux communautés distinctes, difficiles à faire coexister l'une avec l'autre, était récurrente à l'époque moghole.

La dynastie d'origine turco-mongole, bien qu'adhérant formellement au courant sunnite de l’islam (de rite juridique hanafite), a eu un rapport assez complexe (et en phases alternées) avec la religion. La religion, en fait, a été conçue principalement comme un instrument du pouvoir politico-militaire. Babur (1483-1530), fondateur de la famille impériale, par exemple, n'a redécouvert la ferveur religieuse que lorsqu'il était sur le point de faire la guerre aux Rajputs belliqueux de Rana Sanga : des guerriers hindous connus pour la pratique consistant à tuer leurs propres femmes et enfants dans l'imminence d'une défaite pour éviter d'être réduits en esclavage par les vainqueurs. Ainsi, à l'approche de la bataille de Khanua (1527), Babur déclara solennellement à ses hommes :

"Nobles et soldats! Celui qui participe à la fête de la vie doit, avant la fin, boire à la coupe de la mort. Il vaut donc mieux mourir avec honneur que de vivre dans l'infamie. Le Très-Haut nous a fait grâce. Il nous a maintenant placés dans une situation où, si nous tombons au combat, nous mourrons en martyrs; si nous survivons, nous serons les vengeurs victorieux de Sa Sainte Cause. Nous jurons donc d'un commun accord sur la Sainte Parole de Dieu [le Coran] qu'aucun d'entre nous ne pensera même un seul instant à tourner le dos à cette guerre; ou à se retirer de la bataille et du massacre qui suivra jusqu'à ce que son âme soit séparée de son corps "[3].

Akbar le Grand.

Toujours à l'époque moghole, bien que sous le règne d'Akbar (petit-fils de Babur), l'idée d'incompatibilité entre hindous et musulmans a trouvé une nouvelle fortune avec la prédication d'Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi (1564-1624). Membre de la confrérie Naqshabandi, Sirhindi a non seulement théorisé l'interdépendance entre les pratiques soufies et la Shari'a, mais, malgré les critiques des milieux orthodoxes, a soutenu la supériorité de la Réalité du Coran (haqiqat-i quran) et de la Réalité de la Ka'ba sur la Réalité du Prophète (haqiqat-i Muhammadi); cette doctrine aura une influence décisive sur le développement des théories de l'exégèse coranique et de la méthodologie du philosophe pakistanais Fazlur Rahman Malik (1919-1988). Ravivant la tension constante dans l'histoire de l'Islam entre préservation et innovation, Sirhindi est devenu le porte-parole d'une bataille acharnée pour la redécouverte de la pureté originelle de l'Islam face à la tentative impériale de construire une forme religieuse syncrétique, tentative visant à aplanir les divergences au sein de l'Empire. Cet épisode mérite une brève enquête.

L'histoire de l'empereur moghol Akbar est assez complexe. Bien qu'il ait réussi à satisfaire ses ambitions de conquête en plaçant l'Hindoustan sous son pouvoir, Akbar a toujours montré une tendance à la mélancolie (peut-être causée par de fréquentes crises d'épilepsie) qui transparaît dans l'inscription qu'il a dictée pour le majestueux portail de la Jama Masjid (la mosquée du vendredi, qu'il avait fait construire à Fatehpur Sikri, après la conquête du Gujarat) : " Le monde est un pont: passez-le, mais ne construisez pas de maison dessus [...] Le monde ne dure qu'une heure : passez-la dans la prière "[4].

Toujours à Fatehpur Sikri, en 1575, l'empereur a voulu établir un centre d'investigation philosophico-religieux, connu sous le nom d'Ibadhat Khana, dont l'objectif initial était de surmonter les différences entre les divers courants de l'Islam pour redonner à la religion sa force et sa pureté originelles. Cependant, surtout après l'ouverture des portes du centre par Akbar et la participation subséquente au débat de représentants d'autres religions (juifs, chrétiens, zoroastriens, hindous, etc.), son sentiment d'appartenance à l'Islam (bien qu'il n'ait jamais été complètement répudié) s'est lentement estompé. En particulier, 1578 est l'année du tournant (peut-être dû à une crise d'épilepsie plus lourde que d'habitude au cours d'une expédition de chasse): il passe du statut de souverain musulman orthodoxe à celui de réformateur radical.

Comme on retrouve dans la pensée d'Akbar l'idée que le rituel exécuté mécaniquement et sans conscience intérieure rend le culte de Dieu inutile, le roi était extrêmement intéressé et fasciné par le soufisme. Cet intérêt l'a cependant amené à convoquer non seulement des maîtres du courant ésotérique de l'Islam comme Shaikh Tajuddin (qui a identifié la doctrine soufie de l'unité de l'être avec le monisme de la métaphysique hindoue), mais aussi des samanas (ascètes bouddhistes et jaïns), des yogis, des brahmanes et des savants zoroastriens. En effet, à partir de 1580, sous l'influence du zoroastrien Dastur Mahyragi Rana, Akbar adopte également en public les rites de l'ancienne religion iranienne. Mais le conflit avec les autorités orthodoxes de l'islam a commencé dès 1579, lorsque, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet (qui tombait cette année-là le 26 juin), il a lu pour la première fois et conclu la khutba (le sermon du vendredi) dans le Jama Masjid en prononçant les mots "Allahu Akbar".

Cette expression est assez célèbre et courante en Islam. Elle suscita cependant l'ire des oulémas orthodoxes qui l'interprétèrent non pas avec le sens traditionnel "Dieu est plus grand", mais avec la volonté du souverain d'affirmer sa propre divinité, puisqu'elle pouvait aussi se prêter à un "Akbar est Dieu" plus que blasphématoire.

Quelques mois après l'événement, Akbar a obtenu de certains érudits religieux de la cour un document le déclarant Sultan-i adil (souverain vertueux). Ce document, fondé sur le dicton coranique "obéissez à Dieu, obéissez au Prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité", lui permettait, entre autres, d'agir en tant qu'arbitre dans les affaires religieuses et d'émettre un décret contraignant (pour autant qu'il soit conforme au Coran) pour le bien de l'empire en cas de conflit d'opinions entre les savants.

Akbar s'est servi de ce stratagème pour promulguer en 1582 sa propre religion syncrétique, le Din Ilahi, en opposition ouverte à l'orthodoxie islamique, qu'il considérait, comme le rapporte l'historien Firishta précité, comme un obstacle à ses idées. Cette nouvelle religion se présentait comme un credo syncrétique, dont le but était de trouver un point de convergence entre toutes les croyances, afin que tous puissent l'approuver tout en restant fidèles à leurs propres croyances. Il s'agissait d'une religion "régicentrique", qui, à certains égards, peut rappeler l'expérience monothéiste solaire du pharaon égyptien Akhénaton et dont les connotations étaient principalement socio-politiques. L'idée fondamentale défendue par Akbar était que la vénération du souverain faisait partie de la même vénération de Dieu ; et que la vénération de Dieu, pour le souverain, n'était rien d'autre que la pratique d'une administration conforme à la justice.

Outre le caractère assez confus de la doctrine, l'expérience d'Akbar échoua non seulement en raison du caractère élitiste (pseudo-initiatique) que le souverain voulait donner à sa "religion", mais aussi en raison de l'hostilité des érudits musulmans orthodoxes et de la réticence des communautés majoritaires respectives de l'Empire à s'amalgamer entre elles. En fait, malgré les efforts d'Akbar, les "deux nations" du sous-continent avaient déjà été largement consolidées.

Un autre précurseur de l'idée des "deux nations" est Sayyed Ahmad Barelvi (1786-1832), qui a tenté de convaincre les Pachtounes d'abandonner définitivement leur droit coutumier particulier et de construire un "État islamique" par le biais du djihad offensif contre le royaume sikh de Ranjit Singh. Avant lui, un autre représentant musulman qui mérite qu'on s'y attarde est sans doute Shah Waliullah (1703-1762), l'inspirateur du mouvement déobandi qui, au cours du XVIIIe siècle, a invité le fondateur de l'empire Durrani dans l'actuel Afghanistan, Ahmad Shah Abdali (1722-1772) [5], à intervenir dans le sous-continent pour défendre les musulmans contre les persécutions hindoues.

Ahmad Shah Abdali.

Cependant, celui à qui l'on attribue généralement la première formulation de l'idée de deux nations distinctes dans le sous-continent indien est Sayyed Ahmad Khan : le fondateur de l'Anglo-Oriental Muhammadan College d'Aligarh, par lequel il proposait d'éduquer une nouvelle classe dirigeante musulmane "occidentalisée" (il n'est pas surprenant que sa pensée ait été prise comme référence idéologique sous le régime désastreux de Pervez Musharraf). Son nom mérite toutefois une attention particulière car c'est à partir de ses réflexions que la théorie des "deux nations" a pris un caractère proprement moderne et structuré, également en réponse anticipée au développement ultérieur des idées sur le "nationalisme composite", dont l'origine est principalement due à la pensée de Bipin Chandra Pal (1858-1932) [6] dans la première décennie du XXe siècle. Ainsi, Ahmad Khan a déclaré dans un discours prononcé en 1883 à Patna, dans l'Inde actuelle, "Mes amis, il existe en Inde deux nations importantes qui se distinguent par les noms d'hindous et de musulmans. Tout comme le corps humain possède certains organes principaux, de la même manière, ces deux nations représentent les deux principaux membres de l'Inde" [7].

En prenant note de la paternité de l'idée, il convient de noter que l'historiographie pakistanaise a mené une enquête approfondie pour savoir qui a été la première personne à formuler de manière accomplie au 20e siècle le projet de construire deux nations distinctes en Inde britannique. L'historien Sheikh Muhammad Ikram, par exemple, rapporte que la déclaration suivante du juge Abdur Rahim au congrès de la Ligue musulmane à Aligarh en 1925 a suscité une certaine consternation : "Les hindous et les musulmans ne sont pas deux sectes différentes comme les catholiques et les protestants en Angleterre, mais forment deux communautés distinctes de personnes, et se considèrent ainsi. Leurs attitudes respectives à l'égard de la vie, leurs cultures distinctes, leurs habitudes sociales et leurs civilisations, leur histoire et leurs traditions, non moins que la religion, les divisent si complètement que le fait d'avoir vécu pendant environ mille ans dans le même pays n'a rien fait pour les fusionner en une seule nation [...] Chacun d'entre nous, Indiens musulmans, voyageant par exemple en Afghanistan, en Perse ou en Asie centrale, chez les musulmans de Chine, chez les Arabes ou les Turcs, se sentiront toujours chez eux, retrouvant des coutumes auxquelles ils sont déjà habitués. Au contraire, en Inde, nous nous trouvons complètement étrangers à toutes les questions sociales dès que nous traversons la rue et entrons dans la partie de la ville où vivent nos compatriotes hindous."[8]

Nehru et Jinnah.

Cependant, l'exposé philosophique et politique de la théorie des "deux nations" est généralement attribué à Muhammad Iqbal et à Muhammad Ali Jinnah. Le premier, en effet, dans le discours déjà cité d'Allahabad, a promu l'idée d'une forme d'"autonomie au sein de l'Empire britannique" (ou sans lui) pour les musulmans du sous-continent. Selon le poète et penseur (qui a également reconnu comment les Britanniques exploitaient les divisions entre hindous et musulmans pour des raisons géopolitiques) [9], la création d'un "État islamique" était dans le meilleur intérêt de l'Inde et de l'islam lui-même. En fait, elle aurait représenté une force fondamentale pour la sécurité, la paix et l'équilibre des pouvoirs au sein d'un sous-continent dont l'unité devait être reconstruite non pas dans la négation des différences, mais dans l'harmonie et la coopération mutuelles [10]. Cette position est également résumée dans la déclaration faite par Iqbal en réponse aux accusations de Jawaharlal Nehru après l'échec de la série de tables rondes organisées à Londres au début des années 1930 sur les réformes à adopter en Inde. En voici un extrait : "En conclusion, je veux poser une question directe au Pandit Jawaharlal : comment le problème indien peut-il être résolu si la communauté majoritaire ne veut ni accorder la protection minimale nécessaire à la protection d'une minorité de 80 millions de personnes, ni accepter l'existence d'un tiers, mais continuer à parler d'un nationalisme qui ne fonctionne qu'à son propre avantage ? Cette position ne peut admettre que deux alternatives. Soit la majorité indienne doit accepter pour elle-même le rôle d'agent pérenne de l'impérialisme britannique en Orient, soit le pays doit être redistribué sur la base des affinités historiques, religieuses et culturelles. "[11]

Une vague accusation d'être un agent de l'impérialisme britannique, pour être juste, a également été portée contre Muhammad Ali Jinnah, précisément en raison de son soutien à la cause de la partition. En 1943, cette accusation a conduit un activiste supposé être associé au mouvement Khaksar (à fort caractère social-révolutionnaire)[12] à attenter à la vie du leader politique musulman. Jinnah, cependant, continua sans se décourager à soutenir l'idée que, au contraire, c'était la fausse représentation d'une Inde unie qui maintenait les Britanniques sur le sol du sous-continent.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le Qaid-e Azam a embrassé la cause des "deux nations" sur le tard. Brillant avocat passé à la politique, Jinnah termine ses études à Londres, où il devient membre de l'Honorable Society of Lincoln's Inn (l'une des plus prestigieuses guildes professionnelles de juges et d'avocats au monde) sur l'entrée principale de laquelle le prophète Mahomet figure parmi les grands hommes d'État et législateurs de l'humanité. À Londres, Jinnah devient l'assistant du politicien libéral (et franc-maçon) Dadabhai Naoroji [13], le premier Asiatique (de confession zoroastrienne) à devenir membre du Parlement britannique ; de lui, Jinnah hérite de la dévotion presque obstinée aux méthodes constitutionnelles et de l'idée d'émancipation (surtout des jeunes) par l'éducation. Cette insistance sur les méthodes constitutionnelles (même au moment où il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que la partition) était surtout liée au fait que, comme cela s'est effectivement produit, une fin abrupte de la domination britannique conduirait inévitablement à la violence sectaire.

Si, comme il a été dit plus haut, Jinnah a opté pour la théorie des "deux nations" dès 1937 et suite aux tensions croissantes entre le Congrès et la Ligue musulmane, il est tout aussi vrai que son idée n'a été ouvertement présentée que dans le discours qu'il a prononcé à Lahore le 22 mars 1940 :

"Il est extrêmement difficile d'apprécier le fait que nos amis hindous ne peuvent pas comprendre la nature même de l'islam et de l'hindouisme. Ce ne sont pas des religions au sens concret du terme, en fait, ce sont des ordres sociaux différents et distincts, et c'est un rêve de penser que les hindous et les musulmans peuvent développer un sens commun de la nationalité, et cette incompréhension de la nation indienne pose des problèmes et conduira l'Inde elle-même à la faillite si nous ne reconstruisons pas cette notion à temps. Les hindous et les musulmans appartiennent à deux philosophies religieuses différentes, à des littératures différentes et à des coutumes sociales différentes. Ils ne se marient pas entre eux et appartiennent à deux civilisations différentes qui reposent sur des concepts et des idées contradictoires. Leur idée de la vie et sur la vie est différente. Il est tout à fait clair que les hindous et les musulmans tirent leur inspiration de sources historiques différentes. Ils ont des épopées différentes, des héros différents et des événements différents. Souvent, le héros de l'un est l'ennemi de l'autre et leurs victoires et défaites se chevauchent. Réunir de force dans un même État ces deux nations, l'une majoritaire et l'autre minoritaire, alimentera le mécontentement et conduira à la destruction définitive de toute constitution gouvernementale conçue pour un tel État" [14]. Il s'agissait d'une déclaration similaire faite un an plus tôt.

Une déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

Une déclaration similaire a également été faite quelques années plus tôt par Choudhry Rahmat Ali (photo) (exactement en 1933 et à la fin des tables rondes de Londres) dans un pamphlet qui a acquis une certaine notoriété sous le titre de « Déclaration du Pakistan ». Rahmat Ali écrit : "Nos religions et nos cultures, nos histoires et nos traditions, nos codes sociaux et nos systèmes économiques, nos lois sur l'héritage, la succession et le mariage sont fondamentalement différents de ceux des personnes vivant dans le reste de l'Inde. Les idées qui poussent notre peuple à faire les plus grands sacrifices sont essentiellement différentes de celles qui inspirent les hindous à faire de même. Ces différences ne se limitent pas aux principes de base. Ils s'étendent jusqu'aux moindres détails de nos vies. Nous ne dînons pas ensemble. On ne se marie pas entre nous. Nos coutumes nationales et nos calendriers sont aussi différents que notre nourriture et nos vêtements"[15]. Nous ne sommes pas les mêmes.

Lors d'une rencontre en 1934 entre Jinnah et Rahmat Ali lui-même, le premier suggère au second de faire preuve d'une certaine prudence. Toutefois, le zèle missionnaire conduit le fondateur du Mouvement national pakistanais à se rapprocher des thèses du national-socialisme et à entrer en opposition avec Jinnah lui-même ; cela se produit lorsque ce dernier accepte une solution territoriale qui réduit l'espace géographique du futur Pakistan par rapport au projet idéal de Rahmat Ali, fondé sur l'idée de libérer les musulmans du sous-continent de la "barbarie de l'indianisme"[16].

La théorie des "deux nations" trouve également un soutien dans les milieux purement religieux. La vision de Jinnah, comme on le sait, était celle d'un État inspiré par les principes de l'Islam, bien que lui-même ait toujours refusé toute caractérisation religieuse de son rôle. À ceux qui voulaient lui donner le titre de "Maulana", par exemple, il s'est toujours fermement opposé, déclarant être un politicien et non un homme de religion [17]. En tout cas, c’est ce qu’il a déclaré lors d'une interview avec une radio nord-américaine :

"Le Pakistan est le premier État islamique [...] La Constitution du Pakistan n'a pas encore été discutée par l'Assemblée constituante. Je ne sais pas quelle sera la forme finale de cette Constitution, mais je suis sûr qu'il s'agira d'un modèle démocratique capable d'intégrer les principes essentiels de l'Islam. Celles-ci sont toujours aussi applicables aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 1300 ans. L'Islam et l'idéalisme nous ont appris la démocratie. L'Islam nous a enseigné l'égalité entre les hommes et la justice"[18]. L'appel à l'égalité et à la justice est important.

La référence à la justice et à l'égalité entre les hommes apparaît également dans certaines déclarations de nature plus purement économique. Par exemple :

"Le système économique de l'Occident a créé des problèmes insolubles pour l'humanité [...] Il n'a pas réussi à créer la justice entre les hommes et à éliminer les diatribes dans l'arène internationale [...] L'adoption d'une théorie économique occidentale ne nous aidera pas à atteindre l'objectif de créer un peuple autosuffisant et heureux [...] Nous devons construire notre propre destin à notre manière et présenter au monde un système économique basé sur le concept islamique d'égalité" [19].

Maulana Abul A'la Maududi.

Sur la base de ces déclarations, de nombreux représentants du soufisme barelvi se sont prononcés en faveur de la partition. Au contraire, Maulana Abul A'la Maududi soutenait que l'idée de partition et de fermeture de l'islam au sein d'un État moderne était fondamentalement non islamique (contraire au concept traditionnel d'Umma). Cependant, sa Jama'at-e-Islami, malgré une relation difficile avec les institutions pakistanaises après la partition, a trouvé dans le militarisme islamiste de Zia ul-Haq, l'allié idéal pour développer un projet d'islamisation forcée par le haut, également contraire aux principes coraniques.

Parmi les groupes qui ont soutenu le plus activement le processus de séparation en deux États figure sans conteste la Ahmadiyya Muslim Jama'at. Il s'agissait d'un mouvement d'inspiration messianique, dont le premier leader (Mirza Ghulam Ahmad, 1835-1908) s'était déclaré le Mahdi attendu, invoquant le retour à la pureté originelle de l'Islam. Pendant la première guerre indo-pakistanaise de 1947-48, ce mouvement a créé l'organisation paramilitaire connue sous le nom de Furqan Forces, qui a combattu au Cachemire [20].

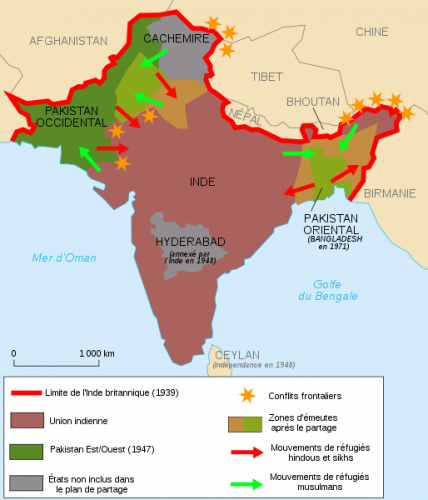

Bien sûr, même au sein de la sphère hindoue, certains penseurs et intellectuels ont adopté ou se sont opposés à la théorie des "deux nations". Il suffit de mentionner Indira Ghandi qui, lorsque le Pakistan oriental est devenu indépendant en tant que Bangladesh après la guerre de 1971 [21], a déclaré l'échec de la théorie des "deux nations". Toutefois, comme l'analyste pakistanais et ancien militaire Masud Ahmad Khan a eu l'occasion de le souligner, le Bangladesh n'est pas du tout un État laïque, c'est un État musulman. Et l'affirmation toute récente du nationalisme exclusiviste hindou du Bharatiya Janata Party, inspiré par la pensée de Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966), est la démonstration la plus claire que la théorie de deux nations distinctes dans le sous-continent indien est plus vivante que jamais[22].

NOTES

[1] Le Vande Mataram raconte l’histoire d’une société secrète hindoue qui, au 18ème siècle, a cherché à renverser le gouvernement islamique au Bengale.

[2] Dynastie perse, auparavant de religion bouddhiste, qui s’est convertie à l’islam et qui a battu la dynastie turque persisée de Ghaznavides en 1186, tout en conquérant leur capitale Lahore, aujourd’hui sur territoire pakistanais.

[3] A. Eraly, Il trono dei Moghul. La saga dei grandi imperatori dell’India, Il Saggiatore (2000), p. 43.

[4] Il trono dei Moghul, ivi cit., p. 188.

[5] Descendant des tribus pachtounes Sadozai et Alokozai, Ahmad Shah Abdali est le héros national de l’Afghanistan et est considéré comme le « Père moderne de la Nation ».

[6] Un des architectes majeurs du mouvement Swadeshi (en même temps que Sri Aurobindo) qui s’est opposé à la partition du Bengale décidée par le gouvernement britannique d’Inde en 1903. Chandra Pal était également membre du triumvirat nationaliste Lal-Bal-Pal (les deux autres membres étaient Lala Laipat Raj et Bal Ganghadar Tilak), triumvirat qui dirigea la lutte anticoloniale indienne dans les premières années du 20ème siècle.

[7] R. Guha, Makers of modern India, Harvard University Press (2011), p. 65.

[8] S. M. Khan, Indian muslims and partition of India, Atlantic Publisher & Dist (1995), p. 308.

[9] L’historien David Hardiman partage également cette idée et cette théorie, selon lesquelles aucune hostilité particulière n’opposait les musulmans aux hindous au moment où les Britanniques sont arrivés dans le sous-continent indien. Ce sont donc, d’après cette théorie, les Britannques qui ont articulé la très célèbre pratique impérialiste du divide et impera afin de maintenir leur contrôle colonial sur cette région du monde. Voir D. Hardiman, Gandhi in his time and ours: the global legacy of his idea, Columbia University Press (2003), p. 22.

[10] Voir I. S. Sevea, The political philosophy of Muhammad Iqbal. Islam and nationalism in late colonial India, Cambridge University Press (2012), p. 14.

[11] Dans Iqbal and the Pakistan Movement, www.allamaiqbal.com.

[12] Ce mouvement, de caractère militariste rigide, a été fondé en 1931 par Allama Mashriqi (mathématicien et théoricien politique) qui se proposait de libérer l’Inde des Britanniques par le biais de la lutte armée et de la construction d’un Etat hindou/musulman.

[13] Naoroji est aussi considéré comme le mentor de l’activiste politique et intellectuel Bal Ganghadar Tilak(déjà cité comme membre du triumvirat Lal-Bal-Pal et auteur d’un ouvrage célèbre La dimora artica nei Veda) et d’un homme politique indien très important, Gopal Krishna Gokhale, fondeteur de la « Société des Serviteurs de l’Inde ».

[14] Jinnah. Creator of Pakistan, Oxford University Press (1953), p. 140.

[15] T. Kamran, Choudhry Rahmat Ali and his political imagination: Pak Plan and the continent of Dinia, contenuto in A. Usmani – M. Eaton Robb (a cura di), Muslims against the Muslim League, Cambridge University Press (2017), p. 92.

[16] K. K. Aziz, Rahmat Ali: a biography, Steiner Verlag Wiesbaden (1987), p. 123. Rahmat Ali forgea le terme d’ « indianisme » pour définir une force qui avait dominé tout le sous-continent et s’était opposé aux efforts de ses peuples pour améliorer leur propre condition. Cette force était donc perçue comme « destructrice », comme quelque chose qui avait conduit à la servitude d’au moins la moitié de la population du sous-continent. Pour ce motif, Rahmat Ali s’opposait avec virulence à la création d’une « Fédération Indienne » sous l’égide du Congrès.

[17] Hector Bolitho raconte, à ce propos, que Jinnah cultivait une admiration particulière pour l’expérience nationaliste, laïque et réformiste de Mustafa Kemal en Turquie, dont il critiquait toutefois les tendances libertines. Dans le même contexte, il est curieux de noter que Muhammad Iqbal n’appréciait pas du tout le Père de la République turque.

[18] Dans : M. A. Z. Qureshi, Decolonization and Nation-Building in Pakistan. Islam or Secularism?, IDSS Research Paper 2011.

[19] Jinnah. Creator of Pakistan, ivi cit., p. 177.

[20] S. Ross, Islam and the Ahmadiyya Jama’at. History, belief, practice, Columbia University Press (2003), p. 204.

[21] L’un des préoccupations principales qui tourmentaient Jinnah au moment de la partition était l’absence d’une communication directe, soit d’un corridor terrestre, entre les deux parties du Pakistan.

[22] Voir M. S. Khan, Jinnah’s two Nation theory, www.nation.com.pk.

Daniele Perra

Depuis 2017, Daniele Perra collabore activement avec "Eurasia. Journal of Geopolitical Studies" et le site informatique correspondant. Ses analyses portent principalement sur les relations entre la géopolitique, la philosophie et l'histoire des religions. Diplômé en sciences politiques et en relations internationales, il a obtenu en 2015 un master en études moyen-orientales de l'ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali de l'Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan. En 2018, son essai Sulla necessità dell'impero come entità geopolitica unitaria per l'Eurasia a été inclus dans le vol. VI des "Quaderni della Sapienza" publiés par Irfan Edizioni. Il collabore assidûment avec plusieurs sites Internet italiens et étrangers et a accordé plusieurs interviews à la radio iranienne Radio Irib. Il est l'auteur du livre Être et Révolution. Ontologie heideggérienne et politique de la libération, préface de C. Mutti (NovaEuropa 2019).

13:48 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, inde, musulmans, hindous, pakistan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 09 septembre 2014

Inde : vers le grand conflit hindouistes/islamistes

Inde : vers le grand conflit hindouistes/islamistes

Al Qaïda et le califat du sous-continent indien

Jean Bonnevey

Ex: http://metamag.fr

09:53 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, inde, musulmans, islm, hindouisme, hindous, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 octobre 2010

Ayodhya ou l'honneur perdu des historiens...

Koenraad Elst:

Ayodhya ou l’honneur perdu des historiens

Dans la querelle historique entre les prédicateurs islamistes et le reste du monde, il y eut un grave moment de crise, lorsqu’il s’est s’agi, pour les premiers, de contester la légitimité d’un temple hindou ou d’une mosquée musulmane à Ayodhya. Cette querelle a connu son apogée entre 1986 et 1992. L’édifice contesté s’est retrouvé sous les feux des médias quand des militants hindous l’ont rasé le 6 décembre 1992.

Ayodhya est un important centre de pèlerinage hindou. Selon la tradition, c’est le lieu de naissance du héros Rama, incarnation du dieu Vishnou. Un temple y avait été édifié jadis et, plus tard, il fut remplacé par une mosquée, construite à partir de 1528 selon une inscription sur le portail d’entrée. La mosquée se trouvait donc là depuis plus de quatre siècles. Dans l’architecture de cette mosquée, on avait inclus des colonnes provenant de l’ancien temple, afin de bien mettre en exergue la victoire de l’islam sur le paganisme indien. En 1885, les Hindous entamèrent une procédure, afin de récupérer le site mais en 1886, un juge britannique a tranché comme suit : « C’est grave qu’un temple ait été détruit pour édifier cette mosquée, mais vu que cela s’est passé il y a plusieurs siècles, il est trop tard désormais pour y remédier ». En 1934, les autorités britanniques font fermer la mosquée à la suite d’émeutes organisées par les fidèles de la religion hindouiste. En 1949, les Hindous placent un autel avec des effigies de leurs dieux dans l’édifice. En 1950 commence un nouveau procès où les Hindous, puis, plus tard, les Musulmans, vont exiger que le site leur soit octroyé.

A titre temporaire, le tribunal, en charge de juger l’affaire, n’a ordonné que quelques mesures pratiques. Pendant une seule journée par an, un prêtre hindou pouvait avoir accès à l’édifice, y officier et y pratiquer les rituels traditionnels. De ce fait, l’édifice se trouvait rouvert en tant que temple hindou. Les Hindous, cependant, voulaient, sur le site de la naissance de Rama, un véritable temple de leur religion, construit selon des critères architecturaux propres à la tradition indienne, ce qui impliquait la destruction de la mosquée musulmane. Quand la mosquée s’y trouvait encore, les Hindous ont décidé de placer la première pierre du futur nouveau temple, précisément à la date du 9 novembre 1989, le jour même où tomba le Mur de Berlin.

Négationnisme

Cet acte symbolique a eu lieu avec l’approbation du Parti du Congrès, alors au pouvoir. Celui-ci procéda à un véritable maquignonnage, en prévoyant d’accorder une grande faveur aux Hindous et un éventail de petites faveurs pour les Musulmans (notamment la réforme de la législation sur le divorce, en l’infléchissant dans un sens carrément musulman). Les intellectuels de gauche, dominants dans les secteurs académiques, ont entamé, à ce moment-là, une campagne pour un « sécularisme dur » ; il faut savoir que la notion de « sécularisme », en Inde, équivaut à la notion de « multiculturalisme » que l’on cherche à imposer en Occident. Le « sécularisme » multiculturel indien a pour corollaire automatique le soutien à l’islam. Dans le cadre de cette campagne séculariste, multiculturaliste et islamophile, l’intelligentsia de gauche a commencé à nier de manière systématique et à grands renforts de discours tonitruants le récit hindou, qui se voulait reflet de la réalité historique, sur la destruction effective du temple. Ce qui avait fait jusqu’alors consensus et qui se basait sur le témoignage unanime de nombreuses sources, a été, du jour au lendemain, considéré comme une aberration et comme le produit d’une « propagande haineuse des fondamentalistes hindous ».

Les médias indiens et, à leur suite, les médias de la planète entière, ont adopté cette vision négationniste. Les historiens se sont tenus cois ou se sont pliés à la ligne que leur dictait leur parti. Un indianiste néerlandais qui, peu de temps auparavant, avait effectué des recherches à Ayodhya même, et avait confirmé dans l’un de ses ouvrages la thèse de la destruction du temple de Rama, fut accusé de faire le jeu des fondamentalistes hindous et se récusa misérablement. L’Encyclopaedia Britannica, dans son édition de 1989, rappelait encore les faits et expliquait sobrement et sans emphase que le temple avait été détruit, a changé son fusil d’épaule dans ses éditions ultérieures et évoqué les « affirmations des fondamentalistes hindous ».

A la fin de l’année 1990, le gouvernement invite les deux parties à mandater des savants et des érudits pour participer à un débat. Les représentants de la partie musulmane sont arrivés sur le podium de discussion totalement impréparés, tout en étant sûrs et confiants que leurs adversaires n’allaient évoquer que des « mythes ». Malheureusement pour eux, les défenseurs de la partie hindoue sont arrivés munis d’un dossier bien étayé de documents historiques et de rapports d’archéologues, qui confirmaient les anciennes thèses, qui avaient toujours fait consensus. Après le débat, l’alliance musulmane-marxiste des adversaires de la thèse du temple ont encore composé vaille que vaille un opuscule qui devait servir de réponse aux Hindous. Dans ce petit ouvrage, ils n’avancent pas le moindre fait qui soit en mesure de contredire le scénario mis en avant par les Hindous ou qui pourrait constituer l’amorce d’un scénario alternatif. Leur argumentaire se bornait à essayer de minimiser les preuves pourtant patentes avancées contre eux, en n’en sélectionnant que quelques-unes et en ne les présentant que de manière schématique, tandis qu’ils laissaient la grande majorité des arguments de leurs adversaires sans la moindre réponse. Les médias ont passé totalement sous silence cette victoire hindoue dans la querelle où, pourtant, les défenseurs de l’iconoclasme musulman ont été mis échec et mat.

La preuve par l’archéologie

Et pourtant, fin septembre 2010, la vérité a éclaté au grand jour. Le jeudi 30 septembre 2010, le tribunal d’Allahabad a enfin prononcé ses conclusions dans cette affaire qui traîne maintenant depuis plus de soixante ans. L’affaire avait rebondi lorsque le gouvernement du premier ministre Narasimha Rao avait demandé à la Cour Suprême de donner son avis sur le fonds historique de la question. Au contraire du grand public qui ne s’abreuve qu’aux journaux, Rao était parfaitement bien au courant du résultat du débat entre experts et il s’attendait à ce que les juges du plus haut tribunal indien, après étude du dossier, donnassent raison à la thèse des défenseurs du temple, afin que l’on puisse enfin procéder à la reconstruction de celui-ci et que la question en suspens soit réglée. La Cour Suprême a transmis l’affaire au Tribunal d’Allahabad, qui, lui, n’a eu qu’une envie : se débarrasser de ce dossier fort épineux.

Les juges d’Allahabad ont donné pour mission à l’instance principale des archéologues indiens, l’ « Archeological Survey of India » (ASI), de procéder à des fouilles extrêmement précises. En 2003, l’ASI mettait à jour les soubassements d’un vaste édifice ancien qui, vu le nombre d’objets d’art à fonction cultuelle qui y furent exhumés, ne pouvait être rien d’autre qu’un temple. Ces fouilles ont confirmé les résultats de travaux archéologiques antérieurs et corroboré les témoignages offerts par d’innombrables documents : et, bien entendu, sur le site préalablement présumé du temple de Rama, contesté par les Musulmans, il y a bel et bien eu un temple.

Koenraad ELST.

(article paru dans « ‘ t Pallieterke », 6 octobre 2010).

00:20 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, hindouisme, hindous, mythologie, actualité, ayodhya, islam, asie, affaires asiatiques, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 08 août 2008

Du symbolisme de la couleur safran en Inde

Karlheinz WEISSMANN:

Du symbolisme de la couleur safran en Inde

Les productions de “Bollywood” bénéficient depuis un petit temps déjà d’un engouement certain en Occident. Mais cet intérêt intellectuel n’est pas exempt d’une ironie un peu grinçante: on se moque de ce cinéma indien quand il aborde des thèmes que les Indiens prennent au sérieux, thèmes que l’on juge “dépassé” dans cet Occident qui allie permissivité et progressisme. Raison pour laquelle, il s’avèrera intéressant d’observer quelles réactions suscitera une nouvelle série intitulée “La couleur safran” dans les cinémas allemands. La série traite d’un aspect fort peu connu de la lutte indienne pour la liberté contre la domination coloniale britannique, d’une part, et de l’ampleur de la corruption et de l’arbitraire politique en Inde à l’heure actuelle, d’autre part. “La couleur safran” symbolise dès lors la nostalgie que cultive le peuple indien pour l’autonomie sociale et politique et pour la préservation de ses héritages.

L’Inde est restée jusque aujourd’hui le principal producteur de safran, avec l’Arabie Saoudite et le Maroc. Cette plante, dans la tradition, n’a pas qu’une signification pratique, elle est aussi un symbole. Cet honneur qu’on lui réserve dérive certes de sa rareté et de sa grande valeur; elle était déjà connue et appréciée dans les grandes cultures de l’antiquité, y compris dans l’espace méditerranéen. C’était un produit typique de l’Asie.

La rareté, et donc la cherté, du safran explique pourquoi on ne l’utilise en grande quantité qu’à des occasions exceptionnelles et lors d’importantes cérémonies. Lors de certaines fêtes, les femmes indiennes remplacent la marque qu’elles portent généralement sur le front par une marque de couleur safran. Le riz est de cette couleur lors des repas de mariage ou lors des fêtes données en l’honneur des dieux. Seuls les dieux disposent du safran en abondance, ce qui explique pourquoi les dieux du panthéon hindou sont souvent représentés avec une peau de couleur safran. Ceux qui se rapprochent d’eux, surtout les ascètes sadhous, peuvent porter des robes de cette couleur divine. C’est cette tradition vestimentaire que les moines bouddhistes et les Sikhs ont repris à leur compte pour leurs effets traditionnels.

La couleur safran demeure néanmoins une couleur propre aux cultes hindous. Sur le drapeau national indien, la bande supérieure est de couleur safran et y représente la religion dominante de l’Union Indienne. Le blanc du drapeau est la couleur des bouddhistes et le vert celle des Musulmans. Les rapports entre ces trois grandes religions ont toujours été tendus. Beaucoup d’Hindous pensent aujourd’hui que l’Inde devrait être un “Hindustan”, car seule la tradition immémoriale aryenne devrait guider la marche de la nation. D’après les protagonistes les plus radicaux de cette vision, tout véritable Indien devrait suivre les préceptes de la religion héritée des ancêtres.

Des groupes militants tels le “Shiv Sena”, l’ “Armée de Shiva”, argumentent de la sorte. On considère en Inde que leurs adeptes forment les “brigades safran” car ils défilent en portant des vêtements variant du jaune à l’orange, derrière des fanions consacrés aux dieux, également de couleur safran ou rouge. Ces fanions étaient déjà mentionnés dans le Bhagavadgita: aujourd’hui, on les orne de svastikas ou du signe désignant la syllabe sacrée “Om”, comme sur les temples. Certaines de ces formations militantes sont armées et leurs adversaires les désignent comme les “fascistes en safran”. On les accuse de perpétrer des attentats contre les Musulmans et les Chrétiens et de détruire des locaux ou des bâtiments appartenant à des adeptes de ces religions. Sur le long terme, ces actes de violence sont bien moins importants que le mouvement de fond qui “safranise” l’Inde, qui compénètre toute la société et que véhiculent ces groupes de militants hindouistes. Cet ensemble est coordonné par le “Sangh Parivar”, terme qui veut plus ou moins dire “la communauté nationale de tous les Hindous”, une organisation qui chapeaute un grand nombre de groupes et de formations et qui a été fondée en 1925 déjà, du temps de la colonisation britannique. Son influence croissante aujourd’hui s’explique parce qu’elle reçoit désormais l’appui et la protection du BJP au pouvoir (ou “Bharatiya Janata Party”). Le BJP, parti populaire hindou, s’est développé depuis que le Parti du Congrès a perdu de son influence; il est devenu la principale force politique à l’intérieur de l’Union Indienne. La croissance du BJP ne s’est pas soldée uniquement par un changement de parti au pouvoir mais surtout par une remise en question du concept de nation que Nehru et les autres chefs du Parti du Congrès avaient voulu promouvoir depuis l’indépendance de l’Inde.

La “couleur safran” ne symbolise donc pas l’Inde en tant que concept géographique, territorial, en tant qu’entité étatique, mais indique une revendication identitaire portée par la religion et la culture, capable d’une virulence explosive.

Karlheinz WEISSMANN.

(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°31-32/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:10 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, nationalisme indien, hindouisme, hindous, affaires asiatiques, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook