Michel Lhomme, philosophe, politologue

Ex: http://metamag.fr

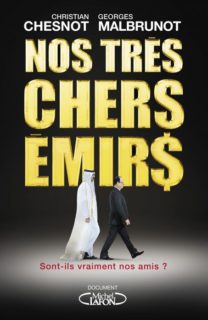

La voracité des hommes politiques français est sans pareil. Il faut avoir lu pour s’en convaincre Nos très chers Emirs (1) des journalistes d’investigation Christian Chesnot et Georges Malbrunot mais on avait aussi raconté en son temps comment François Mitterrand n’avait jamais de porte-monnaie ou de portefeuille sur lui et comment il avait aussi l’habitude de se faire toujours inviter dans les maisons de campagne ou de vacances de ses courtisans.

La voracité des hommes politiques français est sans pareil. Il faut avoir lu pour s’en convaincre Nos très chers Emirs (1) des journalistes d’investigation Christian Chesnot et Georges Malbrunot mais on avait aussi raconté en son temps comment François Mitterrand n’avait jamais de porte-monnaie ou de portefeuille sur lui et comment il avait aussi l’habitude de se faire toujours inviter dans les maisons de campagne ou de vacances de ses courtisans.

La France n’a plus de sang bleu

Ses élites sont celles de l’égalitarisme des concours passés par le filtre du milieu enseignant, l’un des plus radins de France. Alors, quand ils pensent aux Pays du Golfe à l’Arabie Saoudite ou à Dubaï, nos hommes politiques et nos technocrates de cabinet n’en peuvent plus, rêvent de luxe et de yachts, de voyages d’avion en première classe. En somme, ils rêvent d’improbables trésors au paradis musulman.

Or, les temps changent en Arabie saoudite et certains vont même jusqu’à dire qu’il en sera bientôt fini du luxe et de la volupté à la fin de la décennie. Les Saoudiens traverseraient la plus grave crise économique de leur très courte histoire. Depuis le début de la crise pétrolière, qu’ils ont en grande partie provoquée en inondant le marché de leurs barils, ils demeurent incapables de juguler les effets néfastes de la chute des cours du pétrole, nonobstant les mesures d’austérité drastiques qu’ils ont décrétées et qui touchent, pour la première fois, les salaires des fonctionnaires et les budgets alloués au tiers secteur. En octobre dernier, le ministre saoudien des Finances a même avoué publiquement que le pays risquait de se retrouver, dans trois ans, dans une situation de cessation de paiement. Du coup, Riyad a accepté de faire récemment des concessions – auxquelles il n’aurait jamais consenti en temps normal – avec ses partenaires de l’Opep pour stopper la dégringolade.

Cette analyse, là encore le Quai d’Orsay ne la lit pas. Elle est pourtant confirmée par Saad Faqih, porte-parole du mouvement saoudien d’opposition basé à Londres. Il affirme que l’Arabie Saoudite «court inexorablement vers la banqueroute», ce qui prélude selon lui à la chute de la monarchie wahhabite qu’il espère forcément proche. Ce prince saoudien compare d’ailleurs la situation que traverse aujourd’hui la Monarchie saoudienne avec l’intermède qui a précédé la chute du Chah d’Iran, en 1979. Une bonne piqûre de rappel car c’est justement après l’événement de la «révolution islamique» de l’Ayatollah Khomeiny que l’Occident a commencé effectivement à miser exclusivement sur l’Arabie Saoudite pour s’assurer d’une stabilité d’approvisionnement en hydrocarbures. Le porte-parole du mouvement saoudien d’opposition va sans doute trop loin en concluant que la crise saoudienne est aujourd’hui telle que le parrain américain ne pourrait plus empêcher l’effondrement du régime wahhabite « qui peut survenir aussi rapidement ».

Une telle crise aurait effectivement de quoi inquiéter car elle entraînerait forcément une révolution religieuse pour le gardien des lieux saints de l’Islam, une crise profonde de l’Islam dont il est difficile de mesurer les conséquences en raison des volontés géopolitiques de leadership de l’Islam mondial par l’Indonésie, le plus grand pays musulman au monde (12,7 % ). Les groupes religieux qui risqueraient de succéder alors à la monarchie en place s’accapareraient en tout cas de l’immense arsenal militaire saoudien sachant que Ryad consacre chaque année, des budgets faramineux pour l’achat d’armes, en particulier à la France et à la Grande-Bretagne (avec la dernière signature cette année d’un contrat d’armement à hauteur de 1,7 milliard de dollars avec le gouvernement britannique).

L’Arabie saoudite en difficultés économiques est aussi la grande perdante d’Alep dont elle assurait en grande partie le financement et l’encadrement des organisations terroristes dites »rebelles ». Elle bombarde actuellement sans état d’âme et sans aucune pitié le Yémen voisin y commettant des crimes de guerre en séries qu’uns fois de plus, nos journalistes humanitaires aux œillères orientées ne voient pas. La lutte saoudienne contre les houthis, un mouvement politico-religieux dirigé par des chiites zaydites, n’est en fait qu’un des épisodes de la guerre en cours contre les Chiites, les ennemis jurés des Saoudiens car comme en Syrie, c’est bien l’Iran, l’ennemi numéro un d’Israël que cherche aussi à viser l’Arabie saoudite au Yémen en s’en prenant aux rebelles du royaume zaydite. Les rebelles Houthis s’étaient beaucoup rapprochés ces derniers temps du modèle combattant du Hezbollah, filleul politique et militaire de l’Iran au Liban mais aussi le grand vainqueur de la bataille d’Alep. De fait, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a proclamé récemment que la cause houthie était la sienne, autorisant même les médias houthis à s’installer dans la banlieue sud de Beyrouth. Les slogans politiques houthis, la propagande du mouvement et son modus operandi sont désormais calqués sur ceux du Hezbollah, une véritable école de la guerre globale proche-orientale.

En s’engageant au Yémen, avec le soutien du bout des lèvres des Américains, l’Arabie saoudite se place dans une guerre confuse, qui risque d’être de longue durée et donc forcément ruineuse et onéreuse. L’Arabie saoudite n’avait pas non plus le choix car sans cette intervention militaire, elle jouait gros en risquant de voir s’installer au Nord-Yémen une sorte de Liban-Sud avec un bras armé iranien qui travaillerait à loisir contre son royaume.

Au Yémen, l’Arabie saoudite a donc clairement défini deux objectifs militaires

Au Yémen, l’Arabie saoudite a donc clairement défini deux objectifs militaires. Le premier est de perturber et d’empêcher les livraisons d’armes iraniennes aux houthis; le deuxième, de faire clairement comprendre aux houthis qu’une alliance avec l’Iran leur coûtera cher et leur sera mortelle. . Ces deux objectifs semblent avoir été atteints. Les aéroports yéménites ont été fermés et les ports yéménites sont soumis à un blocus total. Pendant ce temps, l’Arabie saoudite prenant en quelque sorte modèle sur l’aviation russe en Syrie a poursuivi une intense campagne aérienne avec près de 10 000 personnes, en majorité des civils tués depuis le début du conflit. Au Yémen, l’Arabie saoudite n’a pas été miséricordieuse comme le recommande le Prophète et elle avait d’autant plus les mains libres que le monde avait les regards de Chimène pour Alep ou Mossoul.

A l’opposé, moins dépendant du pétrole proche-oriental par le gaz de schiste et échaudé par les derniers rapports sur le 11 septembre, mettant clairement en cause le royaume des Séoud, les États-Unis en plein repli isolationniste ont annoncé selon le très sérieux quotidien britannique The Guardian, arrêter les ventes d’armes prévues à l’Arabie Saoudite en relation avec les frappes aériennes du Yémen. Menée seule avec le soutien cependant évident et tacite une fois de plus d’Israël, son allié contre-naturel, la guerre du Yémen risque en tout cas d’être une sorte de tonneau des Danaïdes pour le royaume en raison des dépenses pour l’effort de guerre (tanks, avions, navires, missiles perfectionnés, intendance) même s’il faut aussi relativiser l’Arabie Saoudite n’est pas en faillite comme l’État français. Elle tire encore des gros revenus du pétrole et surtout du plus grand tourisme religieux industriel du monde : le hadj de la Mecque qui est en train de devenir la branche principale de son économie avec 11 millions de pèlerins chaque année et une véritable manne tombée du ciel de la superstition estimée à 12 milliards de dollars. Elle a diversifié ces revenus par de nombreux fonds de réserves importants au niveau de plusieurs banques occidentales et elle détient une grande partie de la dette américaine sur lequel elle exerce un chantage permanent.

La monarchie wahhabite ne court donc pas à la faillite malgré ce qu’affirme son opposant résident britannique. Elle possède aussi des réserves d’or inestimables en Suisse et dans des paradis fiscaux. Mais la voilure a baissé et l’idéologie fanatique du Wahhabisme religieux a pris un sérieux coup en s’en prenant dans les attentats à des Musulmans innocents.

Alors, le Wahhabisme ne risque-t-il pas de devenir maintenant un frein à son intégration globale, les USA ne semblant plus considérer l’Arabie Saoudite comme un allié sûr ou stratégique au Moyen Orient ?

Et si du coup, l’avenir de l’Arabie Saoudite, était dans la France de Hollande et Valls avec cette idée pas si folle de leur point de vue, de construire sur la tête de pont de la péninsule européenne un nouvel empire, l’Eurabia ou l’Eurislamisme de l’espérance verte ?

-

NOS TRÈS CHERS ÉMIRS DE CHRISTIAN CHESNOT ET GEORGES MALBRUNOT, ÉDITIONS MICHEL LAFON, 17.95€

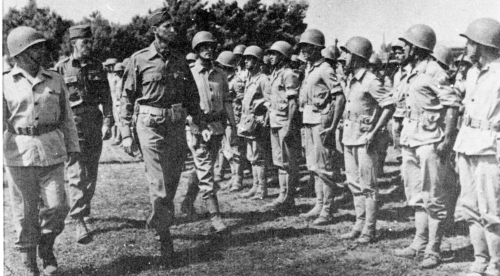

Dans la nuit du 22 août 1942, les torpilles d’un sous-marin allemand envoient au fond de la mer cinq vapeurs brésiliens patrouillant le long des côtes. Il y a 610 morts. Quelques heures après ce terrible incident, le Brésil déclare la guerre à l’Allemagne et à l’Italie. Le parallèle avec la première guerre mondiale saute aux yeux. A cette époque-là, en 1917, le torpillage de navires civils, dont le navire amiral de la flotte commerciale brésilienne, le Paranà, par des sous-marins de Guillaume II, fut aussi considéré comme un casus belli par le Brésil.

Dans la nuit du 22 août 1942, les torpilles d’un sous-marin allemand envoient au fond de la mer cinq vapeurs brésiliens patrouillant le long des côtes. Il y a 610 morts. Quelques heures après ce terrible incident, le Brésil déclare la guerre à l’Allemagne et à l’Italie. Le parallèle avec la première guerre mondiale saute aux yeux. A cette époque-là, en 1917, le torpillage de navires civils, dont le navire amiral de la flotte commerciale brésilienne, le Paranà, par des sous-marins de Guillaume II, fut aussi considéré comme un casus belli par le Brésil.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg