par Michel Lhomme, philosophe, politologue

Ex: http://metamag.fr

L’héroïsme est fondateur des cultures. Commentant sa résilience, Boris Cyrulnik souligne que « la vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l’on vive. Les héros vivent dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. Ils sont faits du même sang que le mien, nous traversons les mêmes épreuves de l’abandon, de la malveillance des hommes et de l’injustice des sociétés. » Aucun thème n’est plus incontournable pour comprendre notre actualité, faire face et ne pas désespérer de l’avenir que l’héroïsme.

Il ne manque pas d’analyses pertinentes, fouillées, concernant nos sociétés occidentales et leur devenir. Nous savons combien il est difficile d’analyser de telles sociétés parce qu’elles sont souvent traversées d’enjeux et de finalités contradictoires. Marc Rousset a choisi son fil rouge et sa clé dans un livre touffu, un pavé de 500 pages à dimension épique et cette clé, c’est une antinomie, celle de l’Argent-roi et de l’Héroïsme.

Le projet est colossal puisqu’il vise par trois tomes successifs dont le premier vient de paraître chez l’éditeur Godefroy de Bouillon, un héros curieusement oublié ensuite par l’auteur sans doute parce que trop chrétien alors que vainqueur de la première croisade, il refusa par désintéressement radical le titre de roi de Jérusalem pour celui d’avoué du Saint-Sépulcre. Ce premier tome porte comme titre : Adieu l’Argent-roi ! Place aux héros européens, avec pour sous-titre : Critique de la civilisation de l’Argent, Apologie de l’Héroïsme. Il se présente à nous comme une alternative de vie qui serait notre choix existentiel du moment : vivre pour l’Argent ou se risquer gratuitement mais mortellement en Héros ? De cette alternative, le matérialisme ou l’héroïsme, l’auteur se propose de dresser une analyse historique, conceptuelle et individuelle. L’ouvrage se déploie comme une anthologie thématique, historico-culturelle, enrichissante et passionnante. Elle est de fait extrêmement risquée car en visant le temps long, de l’Antiquité à nos jours, elle ne peut manquer de faire des impasses et d’opérer parfois des réductions et des simplifications. Dans le premier tome, les deux parties sont en tout cas clairement bien distinguées. On commence par l’argent (notre nihilisme) et on termine par l’héroïsme (notre idéal revisité). Suivons cet ordre de lecture imposé par l’auteur.

L’Or : de l’usurier à la finance

L’expression « L’Argent-roi » est emprunté au roman L’Argent d’Emile Zola : « L’argent, l’argent-roi, l’argent-Dieu, au-dessus du sang, au-dessus des larmes, adoré plus haut que les vains scrupules humains, dans l’infini de sa puissance » . Effectivement, l’argent ou plus précisément la cupidité et l’esprit de lucre jette quelque lumière sur les hommes de nos sociétés et Marc Rousset s’appuie sur une lecture en demi-teintes du progrès capitalistique de l’Occident et de son rationalisme pour expliquer notre nihilisme et la décrépitude du « dernier homme » postmoderne, celui dont la devise pourrait se résumer facilement en la trilogie Liberté, Egalité, Supermarché.

Pour l’entrée en matière, Marc Rousset oubliant au passage l’immense Abel Bonnard choisit dans son premier chapitre de nous traduire quelques pages d’un texte inédit de Werner Sombart (1863-1941), Marchands et Héros, publié en 1915 à Leipzig. Sombart fut le chef de la jeune école historique allemande du premier quart du vingtième siècle, une grande figure de la révolution conservatrice jadis présentée par Alain de Benoist, introducteur en réalité du terme de »capitalisme » par son œuvre majeure en six volumes, Le Capitalisme moderne, aujourd’hui oublié mais qui influença en grande partie Schumpeter. Haendler und Helden, (Marchands et Héros) édité juste avant la première guerre mondiale peut en fait être assimilé à un argumentaire de propagande guerrière vieilli où l’on voit Sombart opposer l’« esprit commercial » anglais, son individualisme libéral à l’esprit communautaire de l’État prussien, le volksgemeinschaft là où Carl Schmitt opposait de son côté la Mer et la Terre. Il s’agit par la critique de l’argent d’opposer ici une société de droits infinis (les droits de l’hommisme mécontemporain) à des communautés de devoirs (les sociétés antiques et traditionnelles). La référence en la matière, Le crépuscule du devoir ou l’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques de Serge Lipovetsky (1992) est d’ailleurs très souvent cité. L’« ère économique » celle du fameux homo economicus, est accusé d’être une époque pour laquelle les mobiles dits matériels prétendent prédominer et dominer toutes les autres aspirations de la vie. C’est l’époque de l’uniformisation des modes de vie par le dollar, la descente vers le bas par la consommation frénétique et même une pensée réduite au-dessous de la ceinture par une sexualisation outrancière du quotidien, la dévirilisation du mâle occidental par un hédonisme sans entraves où l’homme devient l’esclave féminisé de ses besoins artificiels et du luxe, déjà dénoncés en son temps par Rousseau.

La première partie du livre réalise une compilation assez large des religions et des auteurs sur l’argent. On y saisit le paradoxe de l’argent vu comme une malédiction chez les catholiques et une rédemption pour les protestants, la thésaurisation dénoncée par les Musulmans et l’argent considéré au contraire comme non coupable et presque une vertu chez les Juifs. L’intérêt de cette première partie est de nous dérouler une abondance de références, de résumés de thèses, un florilège de citations et de raccourcis sur le thème. Il servira aux bacheliers qui auront à disserter en fin d’année sur les échanges mais cette première partie peut aussi susciter chez nous quelques interrogations par des passages trop courts sur l’Islam, des oublis majeurs : la confrontation par exemple des Templiers et de Philippe le Bel ou l’irruption avec son scepticisme et son relativisme de la folie de l’or chez les Espagnols et les Portugais après la découverte de l’Amérique, ces colons héroïques aussi mais mués en « mangeurs d’or » pour reprendre l’expression du dernier roman de Ronald Wright à la traduction inédite. La critique de Bernard Mandeville et de sa Fable des Abeilles nous paraît vite expédiée mais l’auteur a cependant le mérite de citer cet essai important. Le paradoxe de l’équilibre invisible des vices et des vertus, et plus tard, la thèse d’Adam Smith de la recherche de l’intérêt privé comme source de l’intérêt collectif nous paraît en effet essentielle à la bonne compréhension de ce qui était alors envisagé comme une pacification civile par l’argent. Dans la partie sur l’argent, un chapitre par exemple sur le doux commerce de Montesquieu manque sérieusement à l’appel.

Après cette entrée en matière intéressante historico-culturelle sur l’Argent, on passe aux faits et en particulier aux chiffres pour remettre si je puis dire, l’Argent-roi d’aujourd’hui à sa juste place. Au regard des chiffres américains, les Français sont pauvres et la France, un pays en réalité de « gagne-petit » : « un salaire de cadre permet de vivre à peu près correctement en France, mais un seul salaire de cadre pour élever une famille avec deux enfants ne permet même pas d’atteindre le chiffre théorique du bonheur matériel de 4807 euros dans l’enquête américaine ». Le riche est défini : il possède un million d’euros de patrimoine et gagne dans les 5 000 euros mensuels mais l’argent ne lui apporte en réalité plus grand chose au-delà car pour ce qui regarde le bonheur matériel, passer cette somme, le gain concret pour le bien-être existentiel est nul. Comme l’avait déjà remarqué Adam Smith, au-delà d’un toit et d’une nourriture suffisante, l’argent n’a plus d’utilité en soi sauf par la distinction sociale ou la réputation. L’auteur cite ici Charles Feeney, le fondateur des Duty Free Shoppers : « certains sont attirés par l’argent, mais personne ne peut porter deux paires de chaussures en même temps ». Si la richesse permet de paraître riche et d’être heureux aujourd’hui dans l’apparence et l’ostentation, c’est qu’il est avant tout un processus spectaculaire au sens de Guy Debord, incarné par la mode et le suivi people, un mode d’être spéculaire et de simulacre au sens de Baudrillard. Comme ironisait Georg Simmel à propos des modernes dans sa Tragédie de la Culture de 1911 : « ils ont tout mais ne possèdent rien». Pour voir juste et vivre bien, il faut parfois aller dans les limites du snobisme matériel et en saisir et en comprendre alors toute la futilité et la vacuité. C’est sur le dandysme de Wilde pourfendeur de l’or ou sur l’ennui d‘une vie sans idéal dénoncé par Chesterton que pousse et surgit le héros européen, objet de la deuxième grande partie de l’ouvrage et seul mérite au final, selon l’auteur, de notre civilisation.

Les Héros ne meurent jamais et se sacrifient pour rien

La deuxième partie du premier tome de notre Adieu l’Argent-roi ! est consacré à l’héroïsme et suit la même visée anthologique du début mais on sent qu’on s’oriente vers un livre de modèles et un geste d’enseignement. Pour cerner son sujet, Rousset répète plusieurs fois ce qu’il appelle un héros : un être humain qui choisit consciemment, librement, courageusement et d’une façon désintéressée son destin, l’accomplissement de son devoir en étant prêt pour cela à mourir, à faire le sacrifice de sa vie pour une cause qui le dépasse et de manière totalement désintéressée. La définition est pertinente car elle permet à Rousset d’écarter nos héros médiatiques, en particulier les footballeurs motivés par des salaires mirobolants comme les grands chevaliers d’industrie.

Il faut, selon Rousset pour être un héros non seulement risquer sa vie concrètement mais aussi ne chercher aucune récompense matérielle, aucun prestige ou honneur tel le poilu de 14-18, se sacrifiant délibérément dans les tranchées ou ces grands mathématiciens exemplaires comme Grigori Perelman ou Alexandre Grothendieck mourant en ermite à la campagne ou isolés dans leurs modestes appartements, refusant les honneurs et surtout les chèques libellés en dollars. Le héros est mystique : c’est un renonçant sâdhu. Le héros est rebelle mais aussi révolutionnaire (il compte, chez Rousset, Ravachol dans ses rangs). Le héros a la force de caractère des prophètes (Mahomet ?) et de tous ceux qui savent renverser les tables. On ne comprend pas alors tout à fait pourquoi le djihadiste n’en est pas un.

La deuxième partie énumère ainsi de nombreux portraits de héros européens, de grandes figures oubliées, militaires et civiles, qu’on ignorait même jusqu’alors, offrant au lecteur le plaisir de la découverte. Pour le jeune adolescent à qui il faut offrir ce livre pour combler sa soif d’idéal, c’est une galerie de portraits exceptionnels qui va défiler sous ses yeux, un panorama humain à imiter et qui est sans doute l’intérêt principal et honnête du livre.

Comme elle le fut toujours, la jeunesse est en dormition mais il suffit de se rendre aux abords des facultés, des lycées et d’écouter un peu plus les conversations intimes pour se rendre compte à la fois de l’immense fragilité spirituelle de la jeunesse mais aussi de son aspiration à l’intelligence. C’est la jeunesse qui fréquente avec avidité les sites complotistes qui déplaisent tant à leurs professeurs sans morale et chiens de garde du système, c’est la jeunesse qui s’engage totalement dans la subversion même si c’est hélas sous une forme quelque peu islamisée ou délinquante. C’est donc avant tout un livre à réserver aux adolescents, appelés à se forger un caractère. C’est un livre pour futurs lansquenets appelés à forger un idéal pour reconstruire l’Europe et surtout pour demain l’épurer. Ses explications compléteront Dominique Venner et serviront de colonne vertébrale aux engagés libres et aux cœurs rebelles. Mais le jeune Européen pourra-t-il se faire simplement le maître de lui-même en réinvestissant la figure héroïque ?

Sans remigration et grand rembarquement, les rues de demain, celles de 2050 auront des héros mais ils porteront des noms exotiques, ceux de Mohamed Merah ou d’Amedy Coulibaly. Nous connaissons déjà de jeunes musulmans engagés qui ont épinglé sur les parois de leur chambre – et encore plus dans leurs cellules de prison – la photo romantisée du franco-algérien de Toulouse de 2012 sortant de sa voiture. Ils ont aussi comme Marc Rousset et moi la haine des puissances d’argent.

Le projet du livre de Marc Rousset est éducatif : pour un retour de l’héroïsme européen

On sent qu’il vise à définir et à permettre les conditions culturelles et pédagogiques d’un retour de l’héroïsme européen, des grandes âmes et des forts caractères de France. Mais les héros sont des têtes brûlées. Nous sommes une tête brûlée – c’est même notre définition familiale. Nous ne fréquentons que des « voyous » et non des gens respectables. Faut-il alors à l’Europe une renaissance violente ? Il faudra demain prendre les armes puisque l’État multiracial ne nous défendra pas mais en serons-nous pour autant des héros ? Devons-nous enseigner la terre et le peuple et plus que tout encore, la race comme on enseigne un fanatisme religieux monothéiste ? Ce n’est pas si sûr car nous ne croyons plus, depuis belle lurette, aux arrière-monde. Le problème de cette galerie des héros présenté est qu’aucun n’est un Surhomme, aucun n’est en en réalité le héros du post-nihilisme et d’ailleurs, le post-nihilisme peut-il vraiment avoir des Héros ? Il faut donc que l’Homme européen aille beaucoup plus loin que l’héroïsme individuel.

Non, le nihilisme européen ne sera pas notre destin.

Derrière la volonté héroïque de se sacrifier pour un monde idéal ou dans toute volonté cornélienne finalement métaphysique, il y a une volonté de frapper de néant, de non-être, le monde que nous connaissons. Ce qui était au cœur de l’héroïsme, c’était encore une volonté de néant et de mort et si nous lisons bien le chapitre deux de ce premier tome, l’enjeu fondamental du livre, c’est bien le suicide de Dominique Venner qui est, par delà la traduction de Sombart, le véritable déclencheur du livre et sans doute le premier grand hommage écrit livresque à l’historien. Il y a dans l’héroïsme classique un désir de dévaluation, de dévalorisation du monde sensible et du réel. L’héroïsme est animé par une volonté de néant et de mort puisqu’il frappe de non-réalité tout ce qui n’est pas l’idéal (le cas exemplaire du djihadisme). Et de ce point de vue-là, le nihilisme, c’est-à-dire la volonté de néant est à l’origine de l’affirmation en soi de l’idéal héroïque. Par conséquent, derrière et dans notre héroïsme se trouve présent le nihil, se trouve bien présent le néant. Don Quichotte, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, n’est pas fou. Il a déjà deviné que l’héroïsme des arrière-monde nous conduit tout droit au vide et au néant : il préfère donc s’en moquer, et rire comme Nietzsche, du « mensonge de l’idéal ».

Nous avons donc besoin de héros mais de héros européens nouveaux. Défendons-nous alors la tarte à la crème cinématographique pour westerns spaghettis des « héros fatigués » ? Pas si sûrs non plus ! Les djihadistes sont héroïques mais ils ne sont pas européens. Ce ne sont pas encore des héros fatigués mais ils se repentiront. Nous, nous sommes revenus des cimes et comme l’Herzog de l’Annapurna, nous sommes allés derrière les nuages avec Gagarine. Nous sommes européens et oui, osons-le dire, supérieurs parce que nous avons découvert que derrière les valeurs les plus hautes, on a toujours voulu en réalité autre chose. Ce que l’on avait voulu par l’exaltation de l’héroïsme, toujours après coup d’ailleurs, sur les tombes fleuries et anonymes de nos champs de batailles et après être le plus souvent morts sur le coup, c’est échapper à la fluidité des choses, à leur flexibilité, à leur caractère transitoire pour se sauver dans ce qui ne passe pas et qui serait de l’Etre. Or, nous ne pouvons plus revenir en arrière et nous ne croyons pas au retour heideggerien de l’être. Nous avons découvert que derrière les idéaux splendides de l’héroïsme se cachait aussi une volonté de mort et qu’en voulant les idéaux, en réalité ce qui était voulu, c’était tout à fait autre chose que les idéaux, c’était encore cette stupide volonté de survivre à tout prix, une volonté de se donner au monde qui, lui, échapperait à la mouvance des choses. Du coup, derrière les valeurs les plus hautes est apparu (et c’est un peu cela le drame de la mystique brisée de 14) les choses les plus viles qui soient, les plus basses : l’argent, la banque, la monnaie, l’économie de casino. Dans toutes les guerres modernes et jusqu’en Syrie et en Afghanistan, nous n’avons été que ces « cons glorieux » du Général Bigeard, combattants héroïques de camps retranchés et boueux à la Dien Bien Phu. Il nous faut nous regarder en face : nous ne pouvons pas méconnaître la raison plate de notre suicide collectif.

Derrière nos valeurs transcendantes et salvatrices, pour parler vulgairement, nous n’avons chercher qu’à sauver notre peau et échapper au redoutable. Inventeur de la perspective, l’idéal européen s’est perdu dans le point de fuite et il n’est donc pas étonnant que nous soyons déçus puisque le but et la finalités manquent à l’appel. On ne nous fera en tout cas plus marcher pour des visées mercantilistes et notre volonté de puissance juvénile et de résistance identitaire se trouve comme malade dès la racine parce que sans volonté. C’est le Umsonst de Nietzsche, le « à quoi bon » des foules sans regard, des « hommes de banlieue » de Bernanos quoique justement ceux-ci, aujourd’hui, ont un regard, le regard de la haine du sous-homme, celui qui cligne de l’œil contre notre système.

Marc Rousset veut nous réveiller mais Zarathoustra lui-même se méfiait des « prédicateurs de la vertu » c’est-à-dire de ceux qui veulent à nouveau le mobiliser en vue d’idéaux. Une des conséquences du nihilisme des sociétés que l’on pourrait qualifier de post-héroïque, c’est qu’une volonté qui est défaite, qui se méfie du sens, qui est prête à vouloir n’importe quoi plutôt que rien, et même à préférer le rien ou le non-sens à ce qui est, c’est une société de la soumission houellebecquienne, qui tente en un dernier soupir las le suicide civilisationnel dans la beauté de l’autel retournée d’une cathédrale ancienne consacrée.

Alors s’agit-il d’un destin inéluctable ? Le nihilisme enfin identifié, le nihilisme de l’Argent décrit par Marc Rousset nous emportera-t-il ? Y aurait-il une fatalité du déclin de l’homme européen ? Marc Rousset n’y croit pas et c’est sans doute la raison d’être de tout son projet herculéen : se refuser au nihilisme actif. En ce sens, le déclin de l’Occident déjà superbement analysé par Spengler (le livre y fait un peu penser par son coté fourre-tout et c’est un hommage), la décadence de l’Europe ne serait pas une fatalité. L’Européen devrait être capable de dire non et de découvrir par là-même que dire oui, cela suffit et cela peut sauver les choses maintenant. Nonobstant, il doit enfin comprendre que le monde du sens est du côté de l’option collective et non individuelle, du transcendant et du traditionnel organisé et politique, non de l’insensé (Anders Breivik). Marc Rousset écrit : « Ce qui doit être combattu dans nos sociétés, ce n’est pas l’argent mais l’hypertrophie de l’argent, la société unidimensionnelle de l’argent » mais ce qui doit être combattu aussi, c’est la lâcheté, celle qui ne nous fait pas réagir par le silence de la peur lors de l’agression d’un compatriote ou lorsque tout simplement là devant soi, l’homme de l’« autre race » étale ses pieds sur la banquette comme une provocation à nos bonnes mœurs.

L’homme post-héroïque ne croit plus à aucune espèce de valeur, il ne croit plus tout simplement aux valeurs des règles établies d’où l’échec déjà programmé de tous les pédagogismes civiques introduits par l’état d’exception. L’homme post-héroïque ne peut plus croire aux valeurs en raison de la contradiction existant entre la proclamation des valeurs idéales (celles du bisounours et du «vivre ensemble ») avec la réalité concrète de l’argent-roi qui domine. Lorsqu’on parle aujourd’hui de justice, de solidarité, de démocratie, ce qu’on découvre en réalité derrière ces idéaux, ce sont le plus souvent la corruption, le mensonge, la manipulation ou les « sans-dents », à savoir le véritable mépris des gens. Comment dès lors demander d’être créateurs, héroïques c’est-à-dire en somme décents à des individus qui doutent de leur identité et de leurs capacités créatrices ? Comment être fort sans contenu dans une époque de manufacture par correspondance ?

Il nous faut une révolte européenne collective, pas des héros individuels

Le retour de l’Héroïsme ? Comme s’il y avait un destin tout écrit d’éternel retour dans les choses européennes, comme s’il y avait une toile de fond sombre et opaque derrière l’Europa, une séquence de nihilisme actif déjà toute marquée dans l’histoire européenne et qui déroulerait encore son fil en fin de bobine, comme si rien d’autre n’était possible de ce que ce que nous avons connu. Ce qui est possible, nous avons à le créer en réhabilitant la volonté collective. C’est donc bien effectivement une culture et une pédagogie quasi spartiate de la volonté collective qu’il nous faut. La société post-héroïque des hommes sans regard est d’abord malade de l’absence de bien commun or la Volonté cela se soigne dans l’événement, à la guerre, au combat mais aussi par la philosophie politique et une doctrine de l’action collective Il faut enseigner à nouveau le désir du vouloir mais en un désir collectif. Il ne faut pas faire miroiter des mirages (les carcans paradisiaques des prescriptions terroristes islamiques) mais faire désirer aux jeunes Européens de se vouloir eux-mêmes en groupe, en horde, en bund plutôt que de s’abîmer dans le néant ou la fatigue de l’avoir.

Il faut que l’homme européen comprenne tout simplement sa différence fondamentale d’avec l’homme oriental : l’homme européen n’est voulu que pour lui-même et son autonomie populiste est le sens même de toute sa Tradition. L’homme européen n’est pas l’homme jugé moralement mais sur le contenu concret de son existence. L’homme européen n’est pas l’homme savonneux mais l’homme qui prend les choses à bras le corps, l’homme du combat des élites nouvelles, l’homme de caractère qui sert au lieu de se servir « car ce ne sont ni les murailles, ni en général les fortifications qui défendent les places mais les hommes qui sont dedans ». (article « Art militaire » de l’Encyclopédie raisonnée de Diderot reprise d’une citation célèbre de Thucydide ).

Retrouvons Oedipe. Par pitié, il s’avance vers le carrefour fatal et la cité funeste. Il est seul mais il est aussi vrai qu’il n’a, chemin faisant, qu’une pensée : se dérober à la prédiction, lui donner tort, se décider contre elle et contre le nécessaire pour la Cité. Il est encore roi. Sans la métamorphose de l’événement en destin, le crime ne serait qu’un fait divers. Or, au point de non retour où nous en sommes, un seul jour peut suffire demain à élever ou abaisser tout ce qui est européen. On peut bien tenter d’éradiquer l’héroïsme, vouloir le faire disparaître, il resurgira toujours dans les terreaux des sociétés en crise identitaire, en déliquescence morale et sociale parce que le héros possède une pensée subversive, diamétralement opposée à l’ordre établi. Cet arnarquisme est d’ailleurs partagée à l’ombre par beaucoup de nos concitoyens. Mais ce qui le distingue de ces derniers, c’est que l’anarque passe à l’action tels les lanceurs d’alerte pourchassés (Snowden et Manning). Le héros met en scène ses idéaux et ses actions parce qu’il se rebelle. Le héros prend des risques dans la société des assurances multirisques et c’est pour cela qu’il force très vite le respect et l’admiration de la société des assistés. Ce qui fait un héros, c’est ce sacrifice, le fait qu’il soit prêt à sacrifier sa vie, sa carrière, sa tranquillité, son anonymat, pour son idéal. Du coup, il nous semblerait que l’héroïsme à venir, ce sera d’abord l’insoumission et la désobéissance légitime et non ce sacrifice stupide et vain sur l’autel des sociétés de l’argent ? Ayons donc le cran de franchir la ligne jaune et de déborder le cadre.

Nous en appelons ainsi à un renouveau de l’héroïsme européen mais dans un héroïsme du quotidien seul garant de nos victoires à venir puisque nous avons finalement tant d’occasions, au jour le jour en désobéissant de renverser la vapeur à notre échelle (le mouvement des policiers). Faisons donc fi des conséquences matérielles et du prix carriériste à payer, (le héros est par définition désintéressé et c’est même le leitmotiv permanent et juste de la définition du livre). Le réarmement moral qui en résultera, lui, n’a pas de prix. Réagissons à contre-courant, marquons durablement de notre empreinte notre destin collectif de notaire, si habillement tracé par nos désorientateurs officiels. En somme, nous proposons de dépasser la contradiction individualiste du livre en invitant à la désobéissance civique et à l’héroïsme communautaire parce que d’actes isolés aussi frénétiques qu’ils soient, ne sortira pas grand chose que la prison. Or, on peut passer à une multitude d’actes héroïques au quotidien, éclatant ici et là, au travail, dans les transports en commun et dans les commerces, revendiquant la même chose, se liant entre eux, en réseau, et établissant progressivement une forme de résistance active pour reprendre prise, reprendre pied, suspendre le contrôle managérial de nos vies ! Plus nous serons nombreux et moins l’acte sera héroïque, certes, mais il sera alors beaucoup plus simple dans le désintéressement individuel et l’anonymat collectif de renverser le désordre marchand et de passer enfin à l’essentiel : sauver l’Européen.

L’homme européen ne se sent vivant que lorsqu’il agit et réagit collectivement. Nous devons avant toute chose renouer avec le communautaire.

Adieu l’Argent-roi ! Place aux héros européens, Critique de la civilisation de l’Argent, Apologie de l’Héroïsme de Marc Rousset, Godefroy de Bouillon éditeur, Paris 2016, 37 euros.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

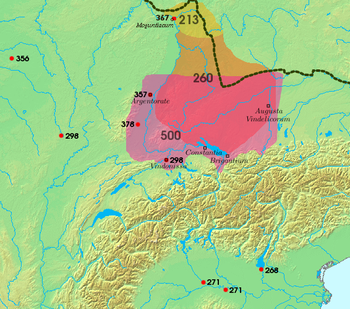

The "major military defeat" Heather refers to is not only the Battle of Strasbourg but the later Battle of Solicinium in 367 CE, in which Valentinian I defeated the Alemanni in the southwestern region of Germany. Even though he was victorious, the Alemanni were by no means broken and were still a formidable force some 80 years later when they joined the forces of

The "major military defeat" Heather refers to is not only the Battle of Strasbourg but the later Battle of Solicinium in 367 CE, in which Valentinian I defeated the Alemanni in the southwestern region of Germany. Even though he was victorious, the Alemanni were by no means broken and were still a formidable force some 80 years later when they joined the forces of