Luc-Olivier d’Algange:

Le peuplier à taille d’ogive

« Pour l’aurore, la disgrâce, c’est le jour qui va venir ; pour le crépuscule c’est la nuit qui engloutit. Il se trouva jadis des gens d’aurore. A cette heure de tombée, peut-être, nous voici. Mais pourquoi huppés comme des alouettes ? »

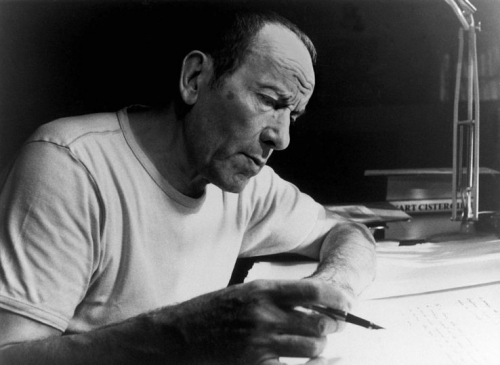

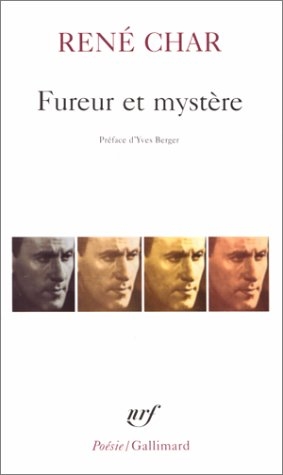

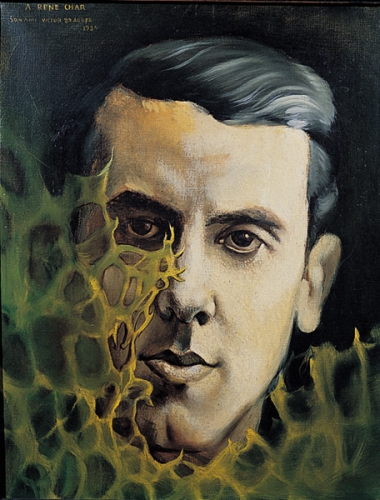

René Char

A Jacques Delort

Si la poésie est bien, selon la formule de René Char, de toutes les eaux claires celle qui s’attarde le moins au reflet de ses ponts, le commentateur, si pontifical qu’il se veuille, se trouve d’emblée récusé, à moins de se risquer à répondre à la mise en demeure matutinale, présocratique, de la pensée européenne, celle des « gens d’aurore », des « alouettes huppées » qui volent vers la pointe du jour, vers la source dont nous parle la rivière aimée, cette Sorgue héraclitéenne « rivière où l’éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison ». La rivière féconde les paysages où elle passe, - comme les mots eux-mêmes éveillent notre pensée, ravivée par leurs étymologies, leurs palimpsestes généalogiques, leurs figures héraldiques accordées aux pierres, aux arbres, aux essaims et aux éclairs.

De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.

De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.

Retour amont. Le titre de René Char, il faut l’entendre comme un mot d’ordre, non sans violence, ni précision. Ce n’est pas vers une origine vague que se tourne la pensée de René Char mais vers ce point (qui, pour quelques-uns n’a jamais cessé d’être) où le Mythe et le Logos n’étaient pas encore séparés, où le Tragique n’étant pas encore enseveli sous la fugace féerie publicitaire, les mots venaient à nous, « légers mots immortels, jamais endeuillés » pour exalter la beauté d’un devenir commun, d’une « commune présence ».

Ce qui s’est perdu perdure, l’aube oubliée, terrassée, s’accentue et délivre, le soir venu, sa vérité inaperçue dans le naufrage de la civilisation. La société peut triompher de la civilisation, les œuvres demeurent, et cet « en amont » dont elles surgissent : « Quand le navire s’engloutit, sa voilure se sauve à l’intérieur de nous. Elle mâte sur notre sang. Sa neuve impatience se concentre pour d’autres obstinés voyages. N’est-ce pas vous qui êtes aveugles sur la mer ? Vous qui vacillez dans tout ce bleu, ô tristesse dressée aux vagues les plus loin ? ».

De tous les poètes français de son temps, René Char fut sans doute celui qui demeura au plus près de sa conversation originaire avec Hölderlin. C’est « en touchant la main éolienne d’Hölderlin » qu’il devance en le récusant, en nous léguant sa « parole en archipel », un avenir où le Logos et le Mythe, disjoints, s’étioleront dans leur vaine spécificité, l’un ratiocinant dans son exil, son absence au beau cosmos miroitant, et l’autre glissant vers la pénombre des mondes virtuels. Or, pour René Char, s’il est un « au-delà nuptial », il ne peut être que parmi les choses du monde, dans les bruissements et les silences de la nature, dans son immanence irisée : « Ne permettons pas qu’on nous enlève la part de la nature que nous enfermons. N’en perdons pas une étamine, n’en cédons pas un gravier d’eau. »

Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »

Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »

Ce rebelle, dont on voit mal ce que lui trouvent de si aimable les commémorations officielles, trouve son bien, son beau et son vrai, tantôt dans la douceur, tantôt dans l’anathème et ne cesse de s’interroger là où d’autres ne répondent plus de rien : « La lumière a un âge. La nuit n’en a pas. Mais quel fut l’instant de cette source entière ? ». Si, pour René Char, rompant avec le chauvinisme temporel qui nous fait apologistes mécaniques du siècle où nous vivons, l’homme fut, au vingtième siècle au plus bas, ce pessimisme toutefois, forgé par le tragique, n’ôte rien à la beauté de l’instant, bien au contraire : « La graduelle présence du soleil désaltère la tragédie ». L’amitié, l’amour, l’entente sacrée ne cèdent pas : « Où l’esprit ne déracine plus mais replante et soigne, je nais. Où commence l’enfance du peuple, j’aime »

Sans méconnaître les vertus éminentes de la stylistique et d’autres science du langage, force est de reconnaître (et nous préciserons de quelle nature est cette « force ») que loin d’être seulement le résultat d’un « travail du texte », d’un jeu de vocables et de syntaxe plus ou moins harmonieux ou original, le poème est le témoin d’une vue du monde et qu’il forge le poète au moins autant que le poète le compose. Le poète est le témoin de son poème, parfois son martyr, il doit en répondre ; d’où cette force, ce mouvement, qui, si bref qu’il soit, confond sa signature avec la signature des choses elles-mêmes. Entre le Dire et la chose à dire, entre la chose à dire et la chose dite, il n’y point d’espace, sinon d’un point : « Mon métier, écrit René Char, est un métier de pointe ». Point d’avant ni d’après, point d’écart entre le symbole et le symbolisé. L’un et l’autre adviennent en même temps, à la fine pointe du mot qui est pure éclosion. Mieux qu’à l’opinion, mieux qu’à la philosophie, mieux qu’aux divers préceptes de l’art littéraire, la poésie de Char s’accorde à la rose « sans pourquoi » d’Angélus Silésius.

Pour René Char dont la pensée, il faut y revenir, sans peine se hausse aux horizons présocratiques, horizons qui nous restituent aux embruns d’un « l’ici même », que nous persistons à ne pas déserter, le monde est un et chaque chose, en son irréductible singularité, en son écorce rugueuse, en son pollen impondérable, témoigne de cette unité compacte, resserrée, violente. Poème de résistance, autant que de désillusion, le poème de Char laisse revenir sur nous ces immémoriales houles européennes de la tragédie dans un monde qui s’évertue, par tous les moyens, à nier le Tragique, à nous emprisonner dans une dérisoire féerie publicitaire. Or, toute singularité est tragique, et l’on ne peut nier le Tragique qu’en inventant un règne d’hommes sans visages, un monde d’objets de série, dissocié des dieux et des morts. Pour René Char, toute conquête n’est que reconquête de ce qui est. Et c’est au cœur du temps que l’énigme heureuse nous empoigne. « L’Etre et le Temps » : la connivence de René Char avec Heidegger s’explique par ce mouvement de retour vers la source du temps, vers cette intelligence sensible du temps : « les tendres preuves du printemps » sont préférées aux « buts lointains».

Nous évoquions une « vue du monde ». Celle de René Char, tournée vers les frémissements du temps, les abysses, les palimpsestes, se distinguera radicalement de cette autre vue du monde qui aspire, par exemple, à la maîtrise de l’espace. Si l’homme du tradere est un homme qui ordonne et sanctifie le temps, le Moderne est l’homme de la maîtrise de l’espace. « L’homme de l’espace, écrit René Char en 1959, dont c’est le jour natal sera un milliard de fois moins lumineux et révèlera un milliard de fois moins de choses cachées que l’homme granité, reclus et recouché de Lascaux, au dur membre débourbé de la mort ». Toutes les phrases écrites par René Char (on serait tenté de dire gravées, comme des runes, sur des pierres offertes aux érosions du vent, du sel et de l’océan) témoignent de cette volonté farouche de sauvegarder la singularité immémoriale des êtres et des choses. Le poème est à ce service, s’il n’est pas un poème « engagé », au sens rhétorique ou idéologique, ni servile. Mais d’un combat à mener, la conscience aiguë, presque lancinante, poursuit le poème, le frappe, comme d’un sceau, voire comme d’une masse d’arme. Pour René Char, d’une certaine façon, la littérature et la philosophie doivent rendre l’âme pour que cette âme puisse rétablir le lien entre l’être et la vie : « Pourquoi poème pulvérisé ? Parce qu’au terme de son voyage vers le Pays, après l’obscurité pré-natale et la dureté terrestre, la finitude du poème est lumière, apport de l’être à la vie. »

Toute la poétique de René Char se joue dans ce rapport direct, immédiat, de l’être à la vie qui est à la fois la chose la plus ingénue du monde, la plus certaine, et la plus rare. Or de cette rencontre nuptiale de l’être et de la vie, tout nous détourne, à commencer par ces lieux communs philosophiques qui, par exemple, nous veulent persuader que le moment présent, aussitôt détruit que perçu, n’existe pas et que nul ne saurait y établir sa demeure. Tout nous détourne du resplendissement de l’être : ces morales serves qui prétendent que la fin justifie les moyens, ce temps linéaire, pure fiction, mais despotique, qui nous subjugue aux seules logiques de la production et de la reproduction. Pour René Char, l’existence ne précède point l’être, elle est pure disparition dans le contact éperdu de l’être et de la vie. « Obéissez à vos porcs qui existent. Je me soumets à mes dieux qui n’existent pas. Nous restons gens d’inclémence ». Mais ces dieux qui n’existent pas vivent et reviennent : « Les dieux sont de retour, compagnons. Ils viennent à l’instant de pénétrer dans cette vie ; mais la parole qui révoque, sous la parole qui déploie, est réapparue, elle aussi, pour ensemble nous faire souffrir ».

« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».

« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».

On répute les poèmes de René Char difficiles ou obscurs comme s’il fallait au lecteur des clefs extérieures au poème ou au monde, une science particulière, réservée. Il n’en est rien, sauf à prendre cette « science réservée » comme un privilège de la pauvreté, une simplicité d’âme et d’accueil qui consent à l’approfondissement de l’heure. C’est à ne pas approfondir le temps, qui est le temps du cosmos non moins que celui de notre âme à fleur de peau, que le poème de Char nous demeure scellé. Pour l’entendre et le voir, il faut s’attarder, non point jusqu’à l’hypnose ou la manie interprétative, non point au détriment de l’élan et de l’essor, mais juste le temps de rendre aux mots leur dignité concrète, de les laisser s’épanouir, choisir leurs courants intimes, leurs rapports de forces singuliers, leurs destinées florales, pierreuses ou brumeuses. Les mots sont là, avec leur halo, leur rugosité, leur éclat. Le poème de René Char n’exige de nous rien d’autre que ce consentement au temps qui laisse affleurer les étymologies, les analogies, et cette irréductible compacité de la chose dont le mot se revêt pour dire son immatérialité et peut-être, sa divinité. Cette divinité confond en une seule requête l’aurore et l’orée. Il vient un moment où le mot, redevenu l’égal de la chose qu’il nomme, comme un idéogramme ou un hiéroglyphe, nous précipite vers une connaissance première : « Seule est émouvante l’orée de la connaissance. » Le poème de Char est bien pur poème et non pas « poème philosophique » comme certains l’ont dit, dans la mesure où il apporte les réponses avant les questions : « Aucun oiseau n’a le cœur de chanter dans un buisson de questions ».

Si les dieux reviennent, ainsi que l’écrit René Char, c’est par les mots rendus à leur densité physique, à leur immanence enchantée. Tel est le beau paradoxe du poème que de nous offrir la transcendance du Sens, son ciel le plus haut à partir du mot revenu, après un long périple, à son immanence, à sa force de chose et de cause. Telle est exactement la « Recherche de la base et du sommet ». Point d’espace entre l’être et la vie, sinon celui de nos abandons, de nos craintes, de nos atermoiements, de nos illusions communicatives, de nos enrichissements factices. Le recueil de René Char, Pauvreté et privilège, dont le titre à lui seul est un manifeste, puisque tout privilège essentiel se paye désormais de pauvreté (comme le savait aussi Charles Péguy disant « l’éminente pauvreté des dignes »), s’ouvre sur une dédicace qui suffit à écarter d’emblée des meutes de tricheurs : « Pauvreté et privilège est dédié à tous les désenchantés silencieux, mais qui, à cause de quelque revers, ne sont pas devenus pour autant inactifs. Ils sont le pont. Ferme devant la meute rageuse des tricheurs, au-dessus du vide et proche de la terre commune, ils voient le dernier et signalent le premier rayon. ».

Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».

Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».

« J’ai, de naissance, la respiration agressive. » Ce Résistant, qui ne fut ni de pacotille ni de dernière minute, tenait en réserve, dans sa fidélité inconsolée, ce regain de lucidité qui permet au pessimisme d’être actif sans se tromper : « Ce monde contemporain nous a déjà retiré le dialogue, la liberté et l’espérance, les jeux et le bonheur ; il s’apprête à descendre au centre de même de notre vie pour éteindre le dernier foyer, celui de la Rencontre. » Célébrer l’être et la vie en leurs resplendissements divers, ce n’est point alors se départir de la puissance du refus, ni de la brûlure de la lucidité, mais en ressaisir le chance imparable. Ce monde contemporain, moderne ou post-moderne, est illégitime. Son espace, en ce cycle bas, est strictement équivalent à ce qui nous fut arraché, dérobé, à ce qui fut souillé et pillé, à ce qui fut profané et détruit. Ce monde immonde dont le mouvement fondamental est l’expropriation de toute légitimité supérieure, René Char ne se contente pas de le déplorer, il lui oppose un autre monde, une cohérence ignorée, mais vivante encore, renaissante à la pointe du dernier rayon qui est peut-être aussi le premier : « Je me révolte donc je me ramifie. Ainsi devraient parler les hommes au bûcher qui élève leur rébellion » et ceci encore : « Nous sommes forts. Toutes les forces sont liguées contre nous. Nous sommes vulnérables. Beaucoup moins que nos agresseurs qui, eux, s’ils ont le crime, n’ont pas le second souffle. »

Donc, un combat fait rage, dont la plupart ne savent rien, et dont, méprisants, ils ne se soucient : « Pour un être de mépris, toutes les sources sont polluées et à sa charge, encore que leurs abords soient propices à son jeu ». Hostile au Tragique comme à la joie, l’être de mépris domine le monde en proclamant la relativité de tout, qui elle-même travaille à l’indifférenciation et à la planification. Or, Pour René Char, vivre en poète, c’est vivre au diapason des vertus irréductibles des êtres et des choses, de leurs singularités exaltées, sensibles autant que « talismaniques ». Le « multiple » dont parle René Char, est sacré, il est une manifestation dont les hommes ne peuvent disposer à leur guise, et dont le poète reconnaît la précellence : « De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif aux sèves, baisant des yeux formes et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme des hommes. » Depuis, combien de paysages massacrés, d’arbres coupés au bon vouloir des êtres de mépris, pour satisfaire à leur inclination à jouer aux abords en ignorant la reconnaissance ? « Moi qui jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une rencontre. »

Mais est-il encore possible de rencontrer quelqu’un, lorsque dans une société devenue la première ennemie de la civilisation, les êtres humains ne se rencontrent plus que par l’entremise de représentations abstraites ? Tout nous donne à penser que l’homme n’est plus au monde, que dissocié de son paysage sensible et intelligible, sa valeur, sa réalité même se réduisent à ce qu’il représente. Entre accablement et confiance brûle donc la lucidité qui honore le passé et l’exil : « Jadis l’herbe, à l’heure où les routes de la terre s’accordaient dans leur déclin, élevait tendrement ses tiges et allumait ses clartés. Les cavaliers du jour naissaient au regard de leur amour et les châteaux de leurs bien-aimées comptaient autant de fenêtres que l’abîme porte d’orages légers… » Ce passé, certes, on ne saurait le réduire à un passé historique ou, pire encore, sociologique. Passé, pour reprendre le mot de Heidegger, « historial » et poétique, il est cet « autre temps », cette temporalité féconde, ce « vent semi-nocturne » qui irrigue le paysage réel que l’aujourd’hui idéologique veut à tout prix ignorer. La résistance de René Char ne s’explique sans doute pas autrement ; il est l’homme d’un pays, c’est à dire qu’il consent à appartenir à une multiplicité vivante, à un cours parfois tumultueux, celui de la Sorgue : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau ». Nous sommes encore quelques uns à penser que la prière qu’un homme adresse à sa rivière est plus importante, pour nous tous, que l’accélération du TGV ou la fabrication faramineuse d’autres engins ou édifices titanesques, où la navrante impuissance des modernes sur leur propre destin croit trouver une sorte de compensation. Les dieux reviennent ; nous en acceptons l’augure s’ils viennent à se loger dans ces rivières, ces pierres, ces arbres qui nous tiennent à cœur. L’œuvre de Char nous montre qu’un homme qui rompt, se rebelle, s’obstine et va vers son risque avec bienveillance est aussi un homme de prière : « Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, garde-nous violent et ami des abeilles de l’horizon. »

Le propre du monde des titans et de la technique est de tout dévaster puis de nous dire, au cœur du désastre, lorsque nous ne sommes plus nulle part (mais qui est partout !) comme il est bon d’être convivial et pacifique ! Ceux qui n’y consentent, bien sûr, seront nommés « réactionnaires », ou « passéistes », encore serait-il plus juste de les dire poètes, tout simplement, amis des sentes forestières : « Jadis l’herbe était bonne aux fous et hostile aux bourreaux. Elle convolait avec le seuil de toujours. Les jeux qu’elle inventait avaient des ailes à leurs sourires (jeux absous et également fugitifs). Elle n’était dure pour aucun de ceux qui perdant leur chemin souhaitent le perdre à jamais. ». Cet « à jamais » et ce « toujours » s’opposeront à la permanente obsolescence des « nouveautés » que les Modernes adulent en les jetant les unes après les autres. Ils s’opposeront de toute la force de la prière qui épouse « le ralenti du lierre à l’assaut de l’éternité ». Ils s’opposeront, sous l’apparence du « peuplier à taille d’ogive », du peuplier des pays de France, arbre divaguant au ciel profond, à « la laideur qui décompose sa proie ».

Luc-Olivier d’Algange

– Entrevista a Pierre Vial. Los años del GRECE (1968-1987). En la escuela de Gramsci. Este es un texto fundamental para entender las posiciones de eso que llamamos ‘metapolítica’.

– Entrevista a Pierre Vial. Los años del GRECE (1968-1987). En la escuela de Gramsci. Este es un texto fundamental para entender las posiciones de eso que llamamos ‘metapolítica’. – In memoriam, por Juan Antonio Llopart. Un recuerdo necesario ante el inesperado fallecimiento de una gran camarada y persona, Carmen Padial, no solo luchadora con el MSR sino una persona dedicada a la maternidad, la ecología y naturaleza, vegetariana, que deja dos hijos pequeños de 9 años y otros dos ya mayores.

– In memoriam, por Juan Antonio Llopart. Un recuerdo necesario ante el inesperado fallecimiento de una gran camarada y persona, Carmen Padial, no solo luchadora con el MSR sino una persona dedicada a la maternidad, la ecología y naturaleza, vegetariana, que deja dos hijos pequeños de 9 años y otros dos ya mayores.

– Para algunos, la seguridad sanitaria se convertirá en una parte fundamental de las estrategias políticas liberales, por Diego Fusaro. Un texto que indica que las urgencias sanitarias se van a convertir en un arma de dominación de las poblaciones. Curiosamente ya un francés* en el gobierno, Attali, dijo en el 2009 que las crisis sanitarias eran un mejor método de dominio y miedo para imponer medidas para un gobierno mundial a la población.

– Para algunos, la seguridad sanitaria se convertirá en una parte fundamental de las estrategias políticas liberales, por Diego Fusaro. Un texto que indica que las urgencias sanitarias se van a convertir en un arma de dominación de las poblaciones. Curiosamente ya un francés* en el gobierno, Attali, dijo en el 2009 que las crisis sanitarias eran un mejor método de dominio y miedo para imponer medidas para un gobierno mundial a la población.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger.

De cette aurore de la pensée européenne, René Char fut le témoin, à l’égal d’Hölderlin, de Nietzsche ou d’Heidegger. Pour lointaine qu’elle soit, cette aurore nous dit cependant une proximité extrême, une souveraineté sise dans l’instant, dans l’éclair : « Nous sommes ingouvernables. Le seul maître qui nous soit propice, c’est l’Eclair, qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend ». L’œuvre de René Char ne s’apparente pas seulement aux présocratiques par la vitesse, la concision et l’intensité aphoristique « Luire et s’élancer – prompt couteau, lente étoile » mais aussi par le refus de l’abstraction, de la logique linéaire ou binaire qui caricature l’éthique en « moraline » et nous livre, harassés et soumis, à la banalité mauvaise de la « pensée calculante » dont parle Heidegger. Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »

Accordé l’un à l’autre, le Logos et le Mythe, la certitude de la raison d’être et les images qui la voilent et la révèle, disent une amitié, une entente sacrée entre la terre, le ciel, les hommes et les dieux : « Notre amitié est le nuage blanc préféré du soleil. Notre amitié est une écorce libre. Elle ne se détache pas des promesses de notre cœur ». Pour René Char, le discord entre le Logos et le Mythe ne persiste que par notre soumission à ce qu’il nomme « l’âge bas » qui nous incline à passer à côté de toutes les preuves étincelantes de l’être. Mais du scintillement, que l’ombre des ponts ne peut atteindre, la rivière, tradition et devenir, porte, en son courant, les inextinguibles vertus : « Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, de l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau… »

« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».

« A l’instant », cela n’est rien, cela n’existe pas encore, les porcs n’en sauront rien, mais c’est, déjà et à jamais, un monde, exactement présent et prodigieusement hors d’atteinte : « L’âge du renne, c’est-à-dire l’âge du souffle. O vitre, ô givre, nature conquise, dedans fleurie, dehors détruite ». De l’avers et de l’envers, de la floraison et de la destruction, le poète dit l’entre-deux. « Faire un poème, c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très-rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. » A ne point vouloir se défaire du Tragique comme le « dernier des hommes » dont parle Nietzsche, mais, au contraire à le renouer en soi jusqu’à la douleur exquise, le poème sauvegarde ce qui n’est, en aucune façon, interchangeable, cette seconde pure, cet instant où les dieux apparaissent, cet instant qui se tient, cet instant d’âge immense, soleil : « frais soleil dont je suis la liane ».  Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».

Aussitôt faut-il préciser que l’ontologie de René Char n’a rien de quiétiste, qu’elle n’ouvre pas à l’indifférence, à ce « pareil au même » qui, quelquefois, se prétend sagesse ! Ontologie guerroyante, impérative, ne résorbant pas le Tragique dans l’effusion vague mais le rendant à la guerre d’où il vient, à laquelle nous ne pouvons nous dérober, l’ontologie poétique de René Char s’accomplit dans la fidélité au foyer secret des mots et des choses, rendant caduque la querelle théologique du nominalisme et du réalisme. Entre le dernier rayon et premier, toute la nostalgie se change en pressentiment. Toutefois, René Char n’ignore pas que nous vivons un « cycle bas » où « l’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant ».