dimanche, 03 avril 2022

Homo homini lupus: le vrai visage de l'"Umma" néolibérale

Homo homini lupus: le vrai visage de l'"Umma" néolibérale

Emiliano Laurenzi

Source: https://www.azionetradizionale.com/2022/04/01/fuoco-homo-homini-lupus-il-vero-volto-della-umma-neoliberista/

Emiliano Laurenzi est un sociologue des processus culturels, amateur de littérature et de voyages à moto, auteur de "L'islamisme capitaliste" pour les éditions Manifestolibri et co-auteur de divers essais de médiologie, il se consacre à l'étude par passion et ténacité.

Emiliano Laurenzi est un sociologue des processus culturels, amateur de littérature et de voyages à moto, auteur de "L'islamisme capitaliste" pour les éditions Manifestolibri et co-auteur de divers essais de médiologie, il se consacre à l'étude par passion et ténacité.

Affirmer que le wahhabisme est non seulement compatible avec la propagation du capitalisme de consommation en Arabie saoudite, mais qu'il y contribue également, signifie tout d'abord revoir les hypothèses idéologiques, plutôt que culturelles, à travers lesquelles notre société se représente. A l'origine de cette convergence entre la version du littéralisme coranique le plus desséché et l'adoption des comportements et des modes de vie consuméristes les plus avancés, il y a en fait une double dissimulation concernant les modes et les formes de légitimation du pouvoir d'une part, et le rôle du droit à l'égard des individus d'autre part. Aujourd'hui, nous avons du mal à reconstruire ces liens en raison de l'hégémonie exercée par le concept libéral de société civile.

Au cours des 40 dernières années, la version dominante du néolibéralisme a déployé tout son potentiel. Cela s'est manifesté non seulement dans l'économie et la finance, mais surtout dans la réduction radicale, voire la destruction pure et simple, de toute fonction de redistribution, de protection et de sauvegarde des sections les plus faibles de la population, ainsi que dans la liquéfaction des partis de masse et des syndicats. En bref, toutes les fonctions et organisations visant la médiation et la négociation. En d'autres termes, les résidus des fonctions sociales de l'État, fils du droit positif affirmé avec la révolution française, pour se limiter aux démocraties libérales. Mais aussi les manifestations concrètes du contractualisme : la source, pas par hasard clairement en crise dans tout l'Occident dit démocratique, de la légitimité étatique depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis la destruction de l'Ancien Régime.

C'est précisément l'idée de la société civile, censée être un centre d'échange et de défense des libertés individuelles, qui a joué un rôle extrêmement efficace et flexible dans cette opération de démantèlement. La société civile s'est révélée prospère dans la crise des formes du contractualisme moderne, en leur absence, ou souvent comme instrument de leur destruction. On l'a vu avec les mouvements en Europe qui ont tenté de combler le vide laissé par les partis de masse - avec des résultats risibles - à ceux qui ont déclenché les soi-disant printemps arabes - étant ensuite systématiquement et tragiquement écrasés par les forces qu'ils avaient contribué à déclencher.

Ainsi, plusieurs éléments communs apparaissent en filigrane entre le cœur de la pensée libérale à partir duquel s'est développée l'idée de société civile et une certaine déclinaison de l'idée même d'umma, spécifiquement wahhabite. Les deux tendent à se présenter comme une dimension universelle, déclenchant une consonance entre l'idée libérale de la dimension économique de l'individu en tant que forme universelle authentique du droit naturel, et la nature de l'umma en tant que groupe de croyants soumis au droit divin. Les deux conceptions prétendent d'ailleurs remplir leur fonction et trouver leur propre sens au-delà des conditionnements culturels locaux et, surtout, au-delà des régimes politiques en vigueur, bien qu'il s'agisse plus d'une prétention qu'autre chose. Dans aucun des deux cas, il n'est question d'une quelconque forme de contestation de la domination de la dimension économique, dont le motif, pour ainsi dire, reste inaccessible à une approche rationnelle et confiné à une dimension fidéiste. Elle n'est pas, en fait, soumise à la négociation. Il n'est donc pas surprenant que le concept de société civile constitue le terrain privilégié sur lequel, depuis plus d'une décennie, on tente de combiner une conception vague et confuse de l'Islam avec l'économie de marché.

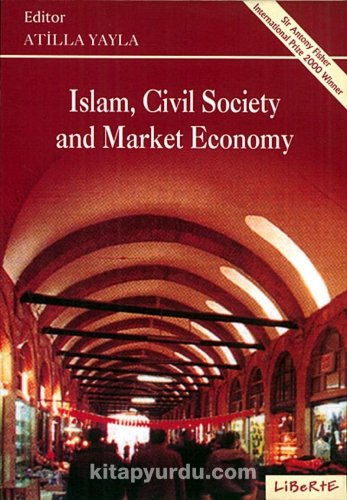

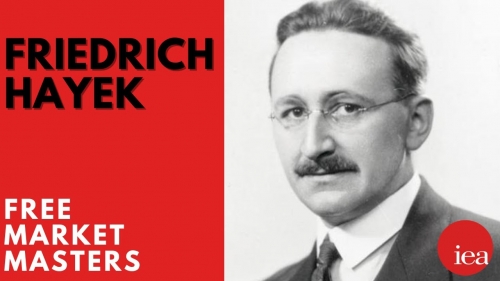

"La vérité est claire : il ne peut y avoir de société civile sans économie de marché; par conséquent, l'un des moyens de promouvoir la société civile dans les pays islamiques est de promouvoir l'économie de marché". Ainsi se termine l'introduction d'un court recueil d'essais (A. Yayla, Islam and the Market Economy), publié en Turquie en 2002, édité par Atilla Yayla. Une collection centrée précisément sur l'idée de combiner l'Islam et la société civile sur la base de l'économie de marché. Ce n'est pas un hasard si les références philosophiques du penseur turc - l'un des principaux partisans du libéralisme islamique - sont Hume et Locke, mais surtout von Hayek. Disons tout de suite que 18 ans plus tard, le souhait et la prédiction de Yayla se sont tous deux révélés fallacieux. Mais isolons le cas saoudien, qui nous occupe : De tous les pays musulmans, c'est sans doute celui qui a vu la montée et la consolidation progressives d'un islamisme - décliné sous les formes du terrorisme, de l'identitarisme religieux et du militarisme - parfaitement à l'aise avec les formes les plus avancées du capitalisme, ainsi qu'avec l'imposition des formes les plus féroces de l'économie de marché - on pense aux conditions de semi-esclavage avec lesquelles les travailleurs sont traités - et d'un contrôle impitoyable de l'information, jusqu'au massacre du journaliste Jamal Khashoggi. Faut-il donc en déduire l'absence absolue de société civile, selon les canons du néolibéralisme actuel ? Absolument pas, si l'on analyse de près sa conception. Mais procédons dans l'ordre.

Lorsque nous émettons l'hypothèse de l'existence d'une sorte d'umma néo-libérale - dont les signes sont très évidents en Arabie Saoudite - nous nous référons tout d'abord aux modes et aux formes de légitimation du pouvoir, ainsi qu'au rôle du droit vis-à-vis des individus. C'est en effet de ces deux caractéristiques du régime actuel que l'on peut déduire la position du sujet individuel par rapport à la loi, et de quelle manière le pouvoir se fonde, et établit ainsi un espace régulé. En tant qu'umma, la communauté des croyants ne se reconnaît pas dans une forme étatique, et en même temps, l'une de ses principales caractéristiques est précisément la soumission de ses membres à la loi sacrée. Ce qui intéresse le néolibéralisme, en ce sens, c'est précisément l'absence de législation souveraine, c'est-à-dire créée, comme l'a souligné von Hayek, avec un commandement totalement mondain - celui qui fonde l'État - tandis que la dimension à laquelle l'individu appartiendrait essentiellement est la loi de l'offre et de l'échange, dont la nature n'est pas du tout scientifique, mais a tous les traits d'une revendication fidéiste. Une conception très proche de celle de la loi islamique, la charia, qui est fondamentalement et intégralement une loi d'origine transcendante, même si elle a été élaborée par des juristes.

En substance, les deux conceptions tendent à saper les prémisses mêmes de la souveraineté étatique à l'origine du contractualisme - cette souveraineté étatique qui sert de "cadre" à la confrontation politique - et à laisser l'individu dans une dimension réglementaire unique, absolument inaccessible à la dynamique du marchandage politique, c'est-à-dire étrangère à la dynamique de la sécularisation du jeu politique. Le néo-libéralisme parce qu'il ne reconnaît pas les prérogatives de l'Etat souverain comme source de régulation autonome, juridique et politique. L'Islam wahhabite parce qu'il ne reconnaît qu'Allah comme souveraineté unique et authentique, ne reconnaissant au pouvoir temporel qu'un rôle vicaire et/ou patrimonial. Tous deux, il faut le souligner en passant, mais aussi pour faire ressortir certaines "affinités électives", se tournent vers le pouvoir en place - qu'il s'agisse de l'État ou du roi - comme garants de leurs privilèges et activités : le néolibéralisme lorsqu'il exige de l'État la défense juridique et la protection militaire de la propriété et du capital, le wahhabisme lorsqu'il obtient du roi des privilèges, des dotations et un contrôle social en échange d'une caution religieuse. De plus, le néolibéralisme a tendance à se débarrasser des appareils juridiques trop contraignants et ce n'est pas un hasard s'il a toujours montré une préférence pour les systèmes juridiques coutumiers, qui sont moins exposés aux codifications rigides résultant d'une intervention politique. Au contraire, le wahhabisme efface d'emblée toute possibilité législative, pliant la réglementation des comportements individuels à la charia, une loi sacrée, laissée à la totale discrétion du juge dans son application, et loin d'être le résultat d'un processus législatif laïc. Ce n'est pas un hasard si la codification des activités qui ne relèvent pas de la charia, en Arabie saoudite, est techniquement déléguée à de simples règlements ou à des édits royaux.

Une affinité particulière se dessine donc entre le néo-libéralisme et le wahhabisme, non seulement pour la dimension universelle particulière à laquelle ils se réfèrent, mais surtout pour les limites très précises qu'ils prétendent attribuer à cette dimension (d'où l'apparente contradiction qui les distingue). Tant le néo-libéralisme que le wahhabisme préfigurent donc une dimension extra-étatique donnée comme originelle : pour le néo-libéralisme, l'état de nature compris comme constitutivement économique (ce qui, je le répète, est une prétention totalement antiscientifique), et pour le wahhabisme, une déclinaison particulière de l'umma que l'on pourrait définir comme discrétionnaire à toutes fins utiles, donc éloignée de sa dimension religieuse authentique. Ce qui, cependant, enflamme et signale la convergence, c'est que les deux, à cette dimension, accompagnent une très puissante conventio ad excludendum. Le néolibéralisme à l'égard de toute tentative de rejeter la nature de l'être humain en tant que simple homo oeconomicus, et tend vers des formes de régulation et d'organisation des interactions sociales sur des bases non exclusivement dédiées au profit ; le wahhabisme à l'égard de tous les croyants qui ne se conforment pas à sa propre vision de ce que l'Islam devrait être, et sont considérés sic et simpliciter comme des non-croyants, des ennemis de la vraie foi, étrangers à l'umma.

Ces deux attitudes - qui découlent des formes de légitimation du pouvoir et du rôle du droit dans la régulation de la vie des individus - sont dissimulées derrière le rideau idéologique du concept de société civile et de son hégémonie culturelle. L'idée de la société civile, en fait, est l'instrument avec lequel la conventio ad excludendum est mise en œuvre, tant dans le néolibéralisme que dans le wahhabisme (mais aussi dans de nombreuses autres formes de religiosité, islamiques ou non). Elle s'épanouit dans le vide de l'espace politique comme un simple jeu de valeurs et de croyances - auquel les dimensions de l'empreinte médiatique sont perçues comme absolument hors d'échelle - sans pouvoir réel d'affecter la construction des formes de pouvoir, et encore moins leur légitimation. En ce sens, toute idée de société en tant qu'ensemble de sujets interdépendants a disparu, de même que toute idée d'une umma de croyants rendus hypocritement "égaux" en vertu d'une interprétation idéologique, arbitraire et littéraliste de la doctrine coranique, nous revenons à cet homo homini lupus hobbesien dont nous sommes partis.

19:50 Publié dans Actualité, Définitions, Economie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, néolibéralisme, wahhabisme, umma, droit, économie, philosophie, philosophie politique, islam, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Massimo Donà et la philosophie de Goethe: une seule vision

Massimo Donà et la philosophie de Goethe: une seule vision

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/massimo-dona-e-la-filosofia-di-goethe-una-sola-visione-giovanni-sessa/

Un livre très important de Massimo Donà vient de paraître, Una sola visione. La filosofia di Johann Wolfgang Goethe (pp. 327, euro 14,00). Dans ses pages, le philosophe se confronte à la pensée du grand poète allemand, dont il lit les œuvres en termes théoriques. Ce livre a été précédé de deux autres monographies, consacrées respectivement à Leopardi et à Shakespeare. Le motif qui unit les trois volumes est le même. Donà interprète ces trois grands, en soulignant, à la lumière de ses propres positions spéculatives, leurs traits anti-platoniques, anti-universalistes. Ce n'est pas un hasard, soutient l'auteur, si Goethe était mû par un "amour surhumain pour l'unicité irrépétable de l'existence" (p. 21) : il comprenait la vie et la nature comme "l'expression d'une puissance incoercible dont il aurait été vain d'essayer de prédéterminer le cours et la direction [...] puisque "en tout lieu nous sommes en son centre"" (p. 22). Sur la base de cette intuition, le génie de Weimar a compris l'inanité des "universaux", des "idées", pour comprendre la réalité. Les concepts déterminent, "pétrifient" le connu, au mieux compartimentent, par la procédure analytique, l'Un-Tout.

L'observateur le plus superficiel de la nature est conscient de son mouvement perpétuel. Comment, dès lors, est-il concevable de prétendre la connaître à partir de la "tranquillité" des idées ? Goethe était clairement conscient de cette contradiction. Il savait également que l'attitude gnoséologique platonicienne avait survécu dans la philosophie moderne. Les formes a priori de Kant, en effet, se caractérisent par la même nature statique que les universaux. Et pourtant, chez le penseur de Könisberg, dans la Critique du jugement, palpite une autre-non-autre manière de se rapporter au monde. La même vision se manifeste chez Bruno, Leibniz, de La Mettrie et Leopardi, sans oublier Spinoza. Leur pensée ne réduisait pas la nature à une série de "problèmes" (en tant que tels solubles) mais se présente sous le trait d'une "véritable écriture de l'énigme" (p. 28). Une position qui réapparaîtra, souligne Donà, également dans la philosophie du vingtième siècle: chez Deleuze, chez Arendt et, ajouterions-nous, également dans l'idéalisme magique d'Evola. Des formes de pensée qui échappent au logo-centrisme. Pour comprendre l'ubi consistam réel de l'idée de nature de Goethe, il est bon de se référer à la "matière": elle, l'être de tout ce qui est, en un : "dit son être placé et son ne pas être placé par moi" (p. 35).

Cela signifie, d'une part, que moi, le sujet connaissant et l'objet connu, vivons une relation d'attraction, qui fait que nous ne sommes pas autres l'un par rapport à l'autre, mais identiques. En même temps, nous sommes obligés de reconnaître que cette relation se développe de manière contradictoire, dans la mesure où la signification, la "compréhension" du monde me le fait vivre comme absolument autre que moi-même. Toute réalité est : "à la fois phénomène (dans la mesure où elle est référençable pour moi) et noumène (inconnaissable)" (p. 36). La matière est donc constituée de deux forces, dont Kant et Schelling avaient déjà parlé, l'une attractive et l'autre répulsive. Dans ce contexte spéculatif, Goethe introduit le concept de "métamorphose", cœur vital de son exégèse du naturel. Cette expression doit être comprise comme ce qui se passe "au-delà de la forme". En elle, précise Donà, il n'y a pas de référence à la cyclicité, mais à ce qui dépasse toute forme donnée. Pour cette raison, l'instrument privilégié dans l'exégèse de la nature est l'analogie, et non la similitude. Connaître par analogie implique de comprendre que, dans des espaces différents, il y a la même chose. L'idée même d'identité doit être repensée. Elle ne peut être posée que d'une seule manière: "comme ce qui en vérité n'a pas de forme" (p. 41), puisque ce qui revient dans les métamorphoses continues de la nature est "toujours et seulement la négation d'une forme" (p. 41).

La "matière" représente ce mouvement qui n'est aucun des "déterminés", des entités que je rencontre dans l'expérience, mais qui est seulement donné en eux. La métamorphose de Goethe, soutient Donà, est différente du dialectisme hégélien (et, en partie, de celui de Schelling également). Le système panlogistique a des règles déterminées, capables de dessiner une identité. Chez Hegel, la synthèse, le point d'arrivée, est déjà inscrit au commencement : "La nature n'a pas de système [...] elle a la vie [...] Elle est vie et succession d'un centre inconnu vers une limite inconnaissable" (p. 50). L'energheia, pour reprendre l'expression leibnizienne, est une force centrifuge, dispersive, entropique qui, du centre, tend vers l'extérieur. La désintégration du vivant n'a pas lieu: "précisément en vertu d'une force opposée [...] "centripète" (p. 51), qui tend vers l'extérieur (p. 51), qui tend à se spécifier, à "se préserver". Nous sommes enveloppés par la nature, l'horizon transcendantal de l'homme, comme dirait Löwith, et nous ne pouvons y échapper. Face à la luxuriance des jardins de Palerme, l'Allemand comprend que l'Urpflanze, la plante originelle, n'est pas réductible à la dimension de la Gestalt, de la forme platonicienne; au contraire, elle fait allusion au centre inconnu du Tout. C'est pourquoi Goethe, comme plus tard Heidegger, considérait que la physis coïncidait avec l'être, avec l'"épanouissement".

Où que l'on soit, on est toujours au centre de la nature, impliqué dans sa danse éternelle, dans le jeu éternel de la métamorphose dionysiaque. Dans ce livre : "Tout est nouveau et pourtant toujours ancien" (p. 61). L'Antiquité est l'informe, la négation originelle qui se donne "positivement" dans les entités. Notre action est donc le fait de la nature elle-même. En elle, Orphée et Prométhée ne font qu'un et nous faisons l'expérience du fini comme quelque chose qui doit toujours être dépassé, nous avons tendance, dans la mesure où nous relevons de la physis, à nous déterminer/à nous in-déterminer (la conception augustinienne du temps comme distensio animae a une grande pertinence pour Donà à cet égard). Le postulat hermétique "tout pense" découle de cette vision du Tout, de ses corrélations sympathiques. La pensée, en somme, est l'ouverture d'un monde. Goethe devient le porteur de cette connaissance non verbale particulière, qu'Aristote qualifie dans le livre IV de la Métaphysique, en l'attribuant aux plantes, de connaissance de ceux qui "ne disent rien" (p. 122). Cette connaissance, qui ne s'oppose pas au principe d'identité, adoucit sa lumière apodictique et évite le jeu du "être autre que moi-même", auquel elle renvoie inévitablement. Après tout, c'est la pensée du néant! Elle est pensée autrement que non-autrement par rapport au théorème et, chez Goethe, elle conduit à l'intuition.

Massimo Donà

Il nous permet "d'embrasser dans une seule vision ordonnatrice l'activité vitale infiniment libre d'un seul royaume de la nature" (p. 155). L'unité véritable devait se caractériser par l'infini et la liberté: "explosion d'un multiple jamais contraignable à des 'distinctions irréversibles'" (p. 157). En bref, le mouvement naturel est pensé par Goethe "comme une unité immédiatement destinée à se dire dans la "forme de deux", c'est-à-dire comme une polarité absolue. Absolu parce qu'il est original" (p. 161). Cette thèse est confirmée dans la Théorie des couleurs. Les couleurs ne sont déterminées qu'à partir d'une impossible superposition de l'obscurité sur la lumière ou de la lumière sur l'obscurité: " qui sont 'un' [...] parce qu'ils ne peuvent pas se déterminer comme absolument différents les uns des autres " (p. 265). Les couleurs ressortent (comme l'a également souligné Steiner) sur la frontière ambiguë qui semble diviser la lumière de l'obscurité. Le jeu des contraires est retracé par Donà, dans une exégèse précise des Affinités électives, dans les relations amoureuses des quatre personnages principaux du roman.

Un livre important, Un sola visione, non seulement pour la lecture éclairante de Goethe, mais aussi pour ceux qui souhaitent regarder le monde avec un regard renouvelé.

Giovanni Sessa

19:13 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : goethe, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, livre, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Tradition juridico-religieuse romaine: la pensée de Julius Evola et l'idéologie du droit naturel

La Tradition juridico-religieuse romaine: la pensée de Julius Evola et l'idéologie du droit naturel

Giandomenico Casalino

* Essai publié dans la revue Vie della Tradizione n. 178/179 (janvier-décembre 2020)

Source: https://www.paginefilosofali.it/la-tradizione-giuridica-religiosa-romana-il-pensiero-di-julius-evola-e-lideologia-del-diritto-naturale-giandomenico-casalino/

Dans ses écrits, Julius Evola a explicité en termes morphologiquement universels et donc exhaustifs ce qu'il faut entendre par Loi et Droit dans le monde de la Tradition universelle ; et par conséquent, il a également traité de la signification du Droit dans la sphère de la culture traditionnelle de l'Occident helléno-romano-germanique, en le considérant comme un aspect essentiel de la nature même des lignées indo-européennes, dans la valorisation de leurs événements plus mythiques-symboliques [1] qu'historiques. Ici, ne voulant pas nous étendre sur ce sujet, nous allons le considérer comme un "donné" acquis et, l'assumant, nous nous intéresserons à un aspect de la vision du Droit chez Evola qui, loin d'être secondaire ou marginal, est au contraire préparatoire à la compréhension de la polarité [2] (typique alors de la Denkform indo-européenne...) intrinsèque à sa propre vision de la réalité.

La polarité dont nous parlons se manifeste de manière évidente dans la façon dont Evola affronte le "quaestio" de la soi-disant Loi naturelle, dans un chapitre dense et articulé de L'arc et la massue [3], intitulé : "Idée olympique et Loi naturelle". Notre intention est de prouver, de manière documentée et donc incontestable, que la position d'Evola, son opinion très critique du "mythe" de l'ancien Droit Naturel et "a fortiori" du droit naturel, est non seulement cohérente avec la vision traditionnelle et organique du monde et de la vie, mais est substantiellement la même que celle qui, pour un œil attentif, semble émerger de la culture juridico-religieuse romaine, comme une "forma mentis" contenue dans les sources mêmes du Droit romain.

Il est cependant bon, de manière préliminaire, d'essayer de mettre de l'ordre autour des valeurs sémantiques des mots que nous utiliserons dans cet article, à la lumière de leur étymologie. Il n'est pas possible, en effet, d'entrer dans la "valeur" de ce que la doctrine traditionnelle, et donc Evola lui-même, entendent lorsqu'ils utilisent le terme nature, sans effectuer un authentique "opus remotionis" des incrustations de significations chrétiennes et/ou modernes qui dissimulent et mystifient le discours original. L'"incipit" de Révolte contre le monde moderne [4] est d'une clarté solaire à cet égard : il y a un infernal (c'est-à-dire inferior.... Il y a une nature obscure infernale (c'est-à-dire inférieure...) et il y a une nature lumineuse supérieure ; il y a une nature chthonique, terrestre et il y a une nature céleste ; mais, en termes splendidement platoniciens, pour Evola aussi, le Tout est Phylysis, c'est-à-dire les Dieux, les démons, les hommes, les plantes et les animaux, les forces "subtiles", les Réalités Divines psychiques et objectives en tant qu'états supérieurs de l'Être, les Idées au sens platonicien ; et Hegel, également à la manière platonicienne, conclut en affirmant que "le Tout est le Vrai ! ".

Ici, il n'y a pas de dualismes entre le ciel et la terre, ni de "spiritualisme" ou de "matérialisme", ni de "sujet" et d'"objet", pour le monde traditionnel gréco-romain et sa sagesse, de telles absurdités n'existent pas, elles n'auraient eu aucun sens: voici les premières fictions modernes dont il faut se débarrasser lorsqu'on aborde cette question. La Physique d'Aristote, B, 1, et le commentaire de Heidegger [5] sur le même passage, sont, propédeutiquement et pédagogiquement, clarifiants afin aussi et surtout au fait que, étant à la fois le Timée platonicien et la Physique aristotélicienne, les livres fondamentaux de l'Occident, ils incluent aussi la soi-disant (par nous) "métaphysique" où, Il est bien connu qu'en ce qui concerne l'ensemble des écrits aristotéliciens qu'Andronicus a mis en ordre et placés après la Physique, ce ne sont que des notes de cours scolaires portant non plus sur la Phyosophie en général (c'est-à-dire la Physique) mais sur "l'être en tant qu'être" qui en émerge toujours et qui est toujours là, résidant en elle. Dans la Grèce archaïque et classique (certainement pas dans l'illumination maçonnique de l'intellectualité sophistique...) Physis [6] n'est donc absolument pas la nature physique au sens moderne et donc mécaniste et grossièrement matérielle [7], mais c'est l'Ordre divin du monde, Themis, donné "ab aeterno", où le nòmos de la Cité s'identifie avec lui. Un trait distinctif de la spiritualité grecque traditionnelle est le fait que pour l'Hellène, Physis en tant qu'Ordre cosmique, étant le donné, est comme voulu [8], dans le sens où l'ordre humain est l'imitation, nécessaire et implicite de la Loi, de celle-ci, l'adaptation à celle-ci dans une tension essentiellement héroïque et dans la conviction que le nòmos est dikàios = juste, seulement si et dans la mesure où il est "mimesis" de la Physis : "La souveraineté de la loi est semblable à la souveraineté divine, tandis que la souveraineté de l'homme accorde beaucoup à sa nature animale... la loi est une intelligence sans passions..." (Aristote, Politique, III, 16, 1278a). Puisque nous savons que la Divinité pour les Grecs, et pour Platon et Aristote en particulier, est dans le Cosmos [9] il est évident que si la Loi est semblable à la souveraineté Divine, la même Loi est celle visuelle des Dieux de la Lumière et du Ciel lumineux. La Cité est ordonnée selon le nòmos qu'est dìke, la fille divine de Zeus et Thémis, c'est-à-dire la justice universelle des Dieux olympiques dans sa mise en œuvre humaine [10] et non selon le nòmos des Dieux chtonei et maternels, ce dernier ordre qui a précédé celui des Hellènes et qui lui est hiérarchiquement soumis. En effet, selon les mots d'Aristote, il y a l'essence de la grécité : le monde est une manifestation à la Lumière des Formes de l'Être et de la Vie (comme le dit W. F. Otto), distincte, définie, et de l'essence du monde grec. Otto), distinct, défini, dépourvu de passions et si tel est, en termes mythiques, l'Ordre que la royauté cosmique de Zeus impose aux Puissances primordiales de l'Être qu'il vainc par son avènement [11], en termes platoniciens, c'est la fonction archétypale de Dieu en tant que "mesure de toutes choses" [12] qui est le Bien-Un en tant que Mèghiston Màthema = Connaissance suprême qui est Apollon; tandis que chez le Stagirite, c'est la Divinité en tant qu'Harmonie invisible du monde, Pensée de la Pensée.

* * *

Ce qui oppose radicalement la culture juridico-religieuse romaine à la spiritualité hellénique est l'attitude différente, en termes anthropologiques, que le Romain a envers le monde, envers le "donné". Pour le Romain, en effet, le monde n'existe pas "a priori" et de toute éternité ; c'est plutôt le principe inverse qui s'applique : le voulu est comme le donné [13] (alors que nous avons expliqué précédemment que dans le monde grec, le donné est comme le voulu).

Le Romain, donc, avec l'action rituelle, fait, crée le cosmos qui est la Res Publica, l'ordre des Dieux, en particulier Jupiter, Dieu de la Fides, de la Loi et des accords, la divinité suprême de la fonction primaire qui est magico-légale.

Il est l'État romain [14], qui est la conquête et l'ordonnancement culturels d'un "datum" antérieur biologique et chaotique, en un mot naturel, c'est-à-dire le ius gentium. En observant la Romanité d'un point de vue encore plus universel, ainsi que du point de vue de sa métaphysique, nous croyons avoir démontré ailleurs [15] et en développant toujours, par la méthode traditionnelle de l'analogie et de l'anagogie [16], certains aspects de la connaissance évolienne de la symbologie hermétique et de la Tradition, que l'essence la plus intime, et donc ésotériquement "cachée" pour la plupart, de la Romanité réside dans la présence de deux Réalités Divines : Vénus (Énée) et Mars (Romulus). Le sens ultime du cycle romain, ainsi que de l'apparition de la Cité elle-même, comme sa sortie de l'Immanifesté vers le manifesté, du Prémonadique vers le monadique (l'Ergriffenheit, selon Kerenyi), Tout cela consiste dans le Mystère du Rite comme Ascèse de l'Action qui, se projetant sur Vénus, la transforme en Mars (et c'est l'apparition de Rome-Romulus) et avec cette puissance agite et fixe Mercure (la Force vitale qui se déchaîne) pour obtenir Jupiter (et c'est la Voie Héroïque vers le Sacré et vers la Somme de la Romanité au moyen de la Guerre Sacrée) réalisant finalement Saturne comme Roi Primordial de l'Age d'Or (la Pax Romana, symbolisée par Auguste, Imperator et Pontifex Maximus). De cette vision, nous dirions bachofénienne, de l'ensemble de la romanité, émerge ce qu'Evola lui-même indique à propos de la morphologie générale du Rite qui : "[...] met en œuvre le Dieu à partir de la substance des influences convenues [...] nous avons ici quelque chose comme une dissolution et un resucrage. C'est-à-dire que le contact avec les forces infernales qui sont le substrat d'une divinisation primordiale est renouvelé de manière évocatrice, mais aussi la violence qui les a arrachées à elles-mêmes et les a libérées sous une forme supérieure [...]" [17]. Ce passage, déjà cité par nous à une autre occasion, malgré son énorme importance, n'a pas été suffisamment mis en évidence par les spécialistes de l'œuvre d'Evola. En elle s'exprime la loi universelle du processus et la finalité même de l'action rituelle qui, renouvelant l'Ordre, fait les Dieux et, donc, par analogie, du Rite juridico-religieux romain [18]. Il découle de ce qui a été dit que, loin d'accepter une "nature" préconstituée (même si elle est toujours comprise en termes non matériellement modernes) et loin d'agir après avoir accepté le datum comme dans la grécité, le Romain commence son entrée dans l'histoire en la sacralisant avec le Rite et avec lui, ou plutôt, en vertu de ses effets dans l'Invisible qui se répercutent dans le visible, il transforme le chaos en cosmos et, par cette métaphysique pratique, il réalise le Fas du Ius, c'est-à-dire le Dharman du rtà, comme il est dit dans le RgVeda [19]. Le Romain a un concept "pauvre" de la nature, puisque l'Ordre complexe des formes qui émerge des profondeurs de la nature, qui est la Phylysis des Grecs, n'existe pas pour son esprit et devant ses yeux ; il ne pense à la nature que lorsqu'elle est ordonnée par le Ius civil [20], avec une action culturelle précipitée qui est, par essence, cultuelle, c'est-à-dire rituelle. De telle sorte que la nature et la loi s'avèrent être la même chose, mais pas "a priori" comme pour le grec, mais "a posteriori", c'est-à-dire après que la forme, le sceau, le sens, l'Ordre (la Loi) soit imprimé sur la nature (qui n'existe pas... et est de la cire informe). C'est donc le Droit qui crée littéralement la nature à son image, puisqu'il n'y a pas "deux" réalités mais une seule réalité : la nature qui est pensée juridiquement, c'est-à-dire selon l'ordre du Ius civil, qui est le Ius romanorum. Le Romain écoute, voit et sait et, par conséquent, agit dans les termes dans lesquels la Loi est la nature ordonnée dans le cosmos !

Evola a intuitionné et exprimé tout cela dans toute son œuvre et le discours que nous menons n'est rien d'autre que le développement logique (évidemment pas en termes de logique abstraite, c'est-à-dire moderne...) ainsi que comparatif avec d'autres études (Kerenyi, Eliade, Dumézil, Sabbatucci, Bachofen et Altheim) de ses arguments, également apparemment sans rapport avec la question que nous traitons. Cela dit, l'idée même d'un "droit naturel", même dans les termes stoïciens que nous mentionnerons, est totalement étrangère à la mentalité juridico-religieuse romaine, et ce depuis l'âge archaïque jusqu'à l'Antiquité tardive pré-chrétienne. Il est en effet impossible pour le Romain, qu'il soit magistrat, prêtre ou juriste, de penser à une "nature" a priori, de quelque manière que ce soit, qui dicte et indique déontologiquement les normes fondamentales de la Res Publica auxquelles le Ius civil doit se conformer. C'est impossible, car, étant donné les prémisses mentionnées ci-dessus, une telle logique aurait été la dénaturation de l'âme même de la romanité ; en effet, nous pourrions dire que, si par l'absurde, elle l'avait fait sienne, elle aurait causé sa mort (ce qui s'est en fait produit ponctuellement avec l'avènement de l'Empire désormais christianisé et la lente infiltration dans le corps du droit romain post-classique de l'idéologie chrétienne dualiste).

La preuve supplémentaire du caractère étranger à la mentalité romaine traditionnelle de la culture et de la pensée même d'un Droit conforme à une prétendue nature, considérée comme une réalité physique ou "morale" donnée "ab aeterno", réside dans un célèbre passage d'Ulpianus/Ulpien, qu'il est nécessaire de citer intégralement : "[...] ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit : nam ius istud non umani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra quae in mari nascuntur, avium quoque commune est, hinc descendit maris et feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio : videmus etenim cetera quoque animalia, feras, istius iuris peritia censeri" [21] (Digest 1. 1.1.3 e 4).

Il y apparaît de manière solaire que le "chaos" dont nous avons parlé, c'est-à-dire la nature comme néant acosmique que le Romain avec le rite juridico-religieux change en Cosmos selon le Fas du Ius, n'est rien d'autre que la Loi naturelle identifiée à la coutume des animaux = more ferarum. Ulpien dit, et en lettres claires, que le Ius naturale est ce que la nature biologique-physique indique, impose à tous les animaux et certainement pas à l'homme, sinon dans sa dimension strictement et proprement naturaliste au sens biologique, comme des rythmes de vie qui, toutefois, sont régis et ordonnés de manière subordonnée et hiérarchisée par une sphère culturelle précise qui ramène toujours et uniquement au monde de l'Esprit qui est celui du Ius civile et qui est essentiellement de nature religieuse. Cet exposé d'Ulpien, qui est, ne l'oublions pas, un juriste du IIIe siècle de notre ère (et qui, on le suppose, a pu assimiler toute la littérature, tant strictement philosophique sur le sujet que la pensée même des juristes qui l'ont précédé), est si éclairant qu'il n'a pas été apprécié par un juriste-philosophe comme Guido Fassò, de formation culturelle catholique, qui reproche même [22] à Ulpianus une conception excessivement "naturaliste" (sic !) du Droit Naturel qui, de toute évidence, n'est pas conforme aux principes du droit naturel, ce qui ne convient évidemment pas à l'idée que Fassò lui-même veut transmettre, conformément à son inspiration chrétienne.

Nous croyons, par contre, pouvoir utiliser "au contraire" les mêmes censures faites par Fassò à l'encontre d'Ulpien et dire que, loin de se limiter ou de s'écarter de la pensée du juriste romain et loin de monter sur les miroirs d'une vaine bataille herméneutique, d'ailleurs clairement intolérante parce que non respectueuse de la source elle-même et de ses significations, précisément du passage cité ci-dessus il ressort combien est historiquement véridique, parce qu'idéologiquement cohérent, ce que nous avons essayé d'expliquer ici. La conception de la "loi naturelle" comme ordre moral auquel le droit positif des hommes doit se conformer, non seulement n'a jamais existé dans la culture juridico-religieuse romaine (Cicéron, en fait, lorsqu'il semble parler de cette manière, dans "De Republica" 3,22,33 et "De Legibus" 2,4,8, même si c'est d'une manière stylistiquement valable, ne fait rien de plus que présenter au public romain érudit, des théories stoïciennes qu'il a reconsidérées. Ce n'est donc pas le juriste qui parle mais le juriste amoureux de la philosophie grecque...) ; mais ce qui est parfois cité dans les textes des juristes, toujours juristes à travers le recueil de Justinien, comme "Ius naturale", est confondu dans la tradition juridique romaine avec Ius gentium qui est, comme nous le savons, le Droit non romain que la puissance de l'Action spirituelle de la romanité elle-même reçoit dans l'orbis romanus en le changeant en Ius civile, c'est-à-dire un événement culturel romain. La Constitutio Antoniniana de 212 AD.... est emblématique de cette attitude. Le Ius gentium est donc l'ensemble des coutumes, des habitudes et des usages juridiques et religieux des gentes, aussi bien celles qui ont précédé la naissance de Rome que les populations entières au sens de nationes que Rome elle-même allait rencontrer ; tout cela, le Romain le juge comme quelque chose d'étranger à la civitas, de naturaliste au sens de primitif et que la Res Publica en termes culturels romanise tout en conservant leurs principales caractéristiques et éléments distinctifs, réalisant ce que nous appelons le miracle de la tolérance de la cité qui devient le monde : le seul exemple de mondialisation équitable dans l'histoire de l'humanité !

D'autre part, il faut le dire une fois pour toutes, la doctrine du soi-disant droit naturel, dans sa caractéristique intrinsèque : toujours comme une pulsion individualiste, d'abord dans une clé psychiquement fidéiste, c'est-à-dire chrétienne, et ensuite, sécularisée, dans le droit naturel moderne, ne vient même pas de la philosophie grecque. Les stoïciens, en effet, entendaient par "nature" la "naturalis ratio", la nature rationnelle de l'homme - rectius du sage - et non la nature animale, car ils ne s'intéressaient absolument pas à la multitude des hommes en général, n'étant pas et ne pouvant pas être les mêmes que les sages. En cela, ils ont obéi au critère de jugement caractéristique de toute culture classique, c'est-à-dire purement élitiste et aristocratique. L'origine de la mystification de la doctrine stoïcienne, de sa démocratisation vient donc de l'individualisme inhérent au christianisme jusqu'à la Révolution française, y compris les Lumières elles-mêmes ; puis de Thomas d'Aquin, à travers le courant franciscain, la seconde scolastique, jusqu'à Grotius et Domat [23]. D'autre part, la conception de l'État chez Augustin est péremptoirement individualiste-contractualiste et donc délibérément anti-traditionnelle. Pour le natif d'Hippone, en effet, l'État naît de la violence et du sang [24] et dans son "De Civitate Dèi", citant le fratricide de Romulus, il déclare que l'État est toujours fondé sur l'injustice ; il ne peut donc être l'État tel qu'il le conçoit tant qu'il ne s'identifie pas à ce qu'Augustin lui-même appelle la "Cité de Dieu" fondée et régie par les lois du Christ ; concluant que, pour l'effet, l'État romain n'est jamais parvenu à être tel ! Je ne sais pas à quel point cela est obstinément subversif, inouï et étranger à la culture gréco-romaine classique. C'est la parabole descendante de ce que les stoïciens ont théorisé comme étant la "loi naturelle". Cela manifeste la transposition en termes anthropologiques du discours stoïcien dans la psychologie de l'âme-démocratique de l'individu chrétien et dans sa praxis politique et culturelle. La pensée équilibrée d'un Romain tel que l'Auguste Marc Aurèle, la sagesse d'un Épictète ou les convictions philosophiques de nature platonicienne d'un Cicéron se transforment, dans la mentalité judéo-chrétienne, en une haine tenace du monde, de la Politique et de l'Empire, en une "vision" utopique, subversive et hallucinée de ce qu'Augustin lui-même définit comme la "Jérusalem céleste". Et tout cela, même atténué par l'acceptation de la rationalité aristotélicienne, restera jusque dans la scolastique médiévale comme un doigt accusateur pointé par l'Église sur l'Empire, s'arrogeant le droit de remettre en cause la légitimité même de l'autorité impériale, selon le dictat que Thomas fait référence à la fois à la "Lex divina" et à la "Lex naturalis", confirmant ainsi l'exorbitante prétention chrétienne de la subordination de l'Empire à l'Église, comme on dit le Soleil à la Lune ! (Summa Theologiae, Ia 2ae, q. 93, art. 2 ; q.91, art. 2 et 4 ; q. 91, art. 3 ; q. 95, art. 2).

* * *

Non sans raison, en traitant de la Romanité, nous avons toujours utilisé [25] un néologisme de notre cru, qui est le mot composé : juridico-religieux, parce que nous sommes convaincus que pour le Romain, puisque c'est le Rite qui fonde et crée la Civitas et qu'il est intrinsèquement ressenti par le Peuple des Quirites comme une action juridico-religieuse, alors, par conséquent, dans son essence, cette Civilisation, en tant que fait historique, ne peut qu'être de nature juridico-religieuse [26]. On peut dire que ce type d'approche a fait son chemin au cours des dernières décennies, tant dans le domaine des études de la Religion romaine que parmi celles de la Jurisprudence, cessant ainsi de considérer, en termes stupidement modernes et donc toujours comme un effet de la culture chrétienne, les deux sphères, Droit et Religion dans la Romanité, comme séparées de telle sorte que les études qui s'y rapportent, bien qu'excellentes dans leur domaine, ont toujours été presque comme deux lignes parallèles destinées à ne jamais se rencontrer. Disons que les noms d'Axel Hägerström [27], Pietro de Francisci, en ce qui concerne les précurseurs, et Pierangelo Catalano [28], John Scheid [29], Giuseppe Zecchini [30] et surtout Dario Sabbatucci [31] pour les temps plus récents, peuvent donner une idée de ce que peut signifier aborder la romanité, penser et étudier son histoire de manière unitaire à la fois comme juristes et comme historiens de la religion ancienne, entrant ainsi dans l'idée de sa mentalité, dans un effort d'humilité herméneutique, essayant de regarder le monde à travers les yeux des Romains afin de comprendre les présupposés idéaux, les valeurs vécues par la même Communauté dans sa continuité historique et les catégories de pensée, en tant que forma mentis, sur lesquelles elles se fondent. Qui, pourtant, presque dans la solitude, dans un monde et à une époque enchantés par l'exotisme et l'asiatisme, où prévalait encore la conviction, aussi populaire que catholique, partagée d'ailleurs par les mêmes milieux traditionnels (voir la pensée de Guénon sur la civilisation gréco-romaine) que la romanité n'avait finalement été qu'une civilisation juridico-politique mais que le fait religieux en soi avait toujours existé, au début, une idée entièrement primitive et animiste, qu'elle a ensuite enrichie, au fil du temps, au contact de la culture grecque, en acquérant les données mythologiques de cette dernière et que, surtout, tout cela n'avait rien ou presque rien à voir avec le Droit ; eh bien, comme nous le disions, la personne qui, à une telle époque, a toujours osé affronter le monde spirituel de Rome d'une manière unitaire juridico-religieuse, ce fut Evola ! En fait, il pressentait, et cela est présent depuis les écrits des années vingt jusqu'à Impérialisme païen, qu'il est impossible d'approcher l'essence de la romanité si l'on ne s'efforce pas de combiner ces deux éléments (Loi et Religion) qui pour l'homme moderne paraissent incongrus et peut-être incongrus mais qui pour le Romain sont naturaliter, sont sa façon d'être au monde et la raison de son action rituelle dans le même monde. Nous croyons qu'Evola est parvenu à la connaissance de cette vérité en vertu de son affinité démoniaque avec l'âme de cette Civilisation, nous révélant ainsi que le lien, la liaison entre les "deux" sphères (qui ne sont pas telles mais substantiellement une) est le Rite et que, par conséquent, pour tenter de donner une valeur explicative aux attitudes, aux faits, aux événements et aux actions de toute l'histoire de Rome, comprise avant tout comme l'histoire du Droit public romain dans sa dimension symbolique et sacrée, en vertu de l'identification prééminemment romaine du Public avec le Sacré [32]; c'est de là qu'il faut partir, de la romanité comme ascèse de l'action, c'est-à-dire de ce sens magique de créateur et ordonnateur du monde que le Rite [33] a à Rome, en l'abordant donc de manière traditionnelle, c'est-à-dire organique. En termes d'interdisciplinarité, elle est la seule, en effet, à nous permettre d'acquérir la grille d'interprétation dans une clé profondément et essentiellement spirituelle de l'ensemble du cycle romain.

Par conséquent, la conception qu'Evola exprime par rapport au droit dans le contexte du discours ci-dessus, il est légitime de dire qu'elle coïncide de manière surprenante, seulement pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas voir, en raison d'une ignorance radicale de la nature la plus intime du droit romain et de la pensée unitaire d'Evola lui-même, avec la même idée et la même pratique politique que les Romains avaient et qui ressort des textes qui nous ont été transmis, à condition de les lire sans lentilles idéologiquement modernes et donc déformantes. Ce qu'Ulpien veut exprimer, en fait, dans le passage cité, montre qu'un juriste romain jusqu'à l'ensemble de la période classique et postclassique, non seulement ne pouvait avoir que peu ou pas d'intérêt pour ce que Cicéron, en tant que philosophe, avait dit sur les thèmes stoïciens, mais qu'en lui est présente dans la ronde précisément cette polarité, que nous avons mentionnée au début de cet essai, entre les forces biologiques et les réalités spirituelles (entre le "Ius naturale" qui enseigne et indique à tous les animaux et seulement à eux et le "Ius civile" qui est propre au monde civil et donc à la Romanité) qui est la même que celle présente chez Evola dans toute son exégèse traditionnelle et en particulier dans son jugement sur le soi-disant Droit naturel. Dans le chapitre cité "Idée olympique et Droit naturel", Evola, en effet, développant les intuitions et les arguments de Bachofen [34], donne déjà dans le titre même le cadre de cette polarité, quand il oppose, même dans le langage, l'Idée, en termes platoniciens, qui est par nature olympique, et donc liée au monde supérieur de l'Être, au Droit naturel qui, de façon très "ulpienne", (même si Evola interprète le passage différemment...) définit non pas le droit par excellence et donc le droit de l'être humain, mais le droit du monde civil. ) définit non pas le droit par excellence et dans l'absolu mais un droit, c'est-à-dire une manière, propre à une certaine "race de l'esprit", de concevoir l'ordre politique dans une praxis ... anti-politique, c'est-à-dire anti-virile et donc complètement naturaliste-biologique, égalitaire et féminine, référable à la sphère de l'"éthique" de l'utile typique des producteurs dans la tripartition platonicienne de l'État et à la domination de l'âme concupiscente dans le "petit" État. Cette idéologie précède, selon Evola, même l'avènement du christianisme et, comme un courant souterrain à l'itinéraire spirituel de la même civilisation indo-européenne, est présente dans toutes les formes d'absolutisme asiatique-maternel assumant alors les mêmes caractéristiques de marque tyrannique ou plébéienne, contre laquelle Rome s'est toujours dressée dans sa guerre sacrée contre Dionysos et la Femme qui est histoire historique et symbolique ensemble.

Se référant aux études du brillant Vittorio Macchioro [35] qui fut le premier à identifier le fil rouge reliant les courants orphiques-dionysiaques au paulinisme chrétien et à sa conception désespérée d'une âme déchirée, Evola expose, anticipant de plusieurs décennies les récentes acquisitions de la science politique de l'antiquité [36], la nature et les véritables causes, c'est-à-dire juridico-religieuses, du conflit entre le patriciat romain - d'origine indo-européenne et de culture pastorale, dont les dieux sont masculins et célestes - et la plèbe - avec ses cultes, ses rites et sa loi, avec l'Aventin comme colline en opposition au Capitole, avec sa Triade (Ceres, Libero et Libera, divinités agricoles et féminines, où Libero est Dionysos) qui contraste avec la Triade archaïque des patriciens (Jupiter, Mars, Quirinus), dieux magiques-légaux et guerriers.

Evola ne pouvait pas ne pas avoir ce jugement sur l'idéologie et l'ancien "mythe" du Droit Naturel, précisément parce qu'en lui, et "a fortiori" dans sa christianisation, il identifiait, habilités par le nouveau type humain dominant et donc avec des capacités de déclenchement, tous ces éléments d'individualisme volontariste d'abord (Augustin) et ensuite rationaliste (Thomas) en conjonction avec l'âme féminine conséquente du christianisme, qui avaient provoqué un changement radical des bases idéales de la vie, brisant la vision unitaire de la civilisation classique : l'"ordo ordinatus" à la fois comme "donné = voulu" selon la mentalité grecque et comme "voulu = donné" selon la mentalité romaine. Evola souligne, même dans cette pensée très proche d'un ancien juriste romain, que tout cela ne pouvait qu'anéantir la vision sereine et objective de la tradition classique, en raison de la présence du moment créatif et subjectif introduit par l'individualisme chrétien en liaison avec son concept inédit de "volonté" (complètement absent dans la vision gréco-romaine qui ne connaissait que la "nécessité"...) du Dieu créateur et de sa "volonté") du Dieu créateur et de sa loi, qui, avec l'avènement du monde moderne et sa sécularisation, produisant l'annulation de la foi chrétienne, est devenue la subjectivité publique abstraite de la rationalité bourgeoise et mercantile, en un mot, le droit naturel moderne, le père lointain du fantasme juridique de Kelsen connu sous le nom de rule of law. À l'animalité et à la sphère purement biologique (Paul, aux Athéniens scandalisés qui ne connaissaient que la résurrection de l'âme du corps, parle de quelque chose de vulgaire comme la résurrection du corps et en fait à sa conception du mariage il superpose pìstis = la foi comme "bénédiction" d'une relation qui pour lui reste toujours animaliste) qui est, précisément en termes vétérotestamentaires, définis, avec un autre terme inouï et inconnu de la culture gréco-romaine, comme "chair", le chrétien ne peut rien opposer d'organique et de viril sinon sa phychè purement lunaire et certainement pas l'État comme esprit = Nòus comme Idée qui donne Forme à la "chóra" platonicienne, dans toutes ses acceptions. À tel point que, dans toute la culture catholique, même la plus conservatrice, on ne parle jamais d'"État" organique, qui qualifie la vision traditionnelle hellénistique-romaine et en est précipitée, mais de "société" organique, privilégiant presque par instinct la sphère chthonique et féminine correspondante, ne pouvant voir et donc ignorant la sphère céleste, virile et/ou supérieure. C'est pourquoi Evola affirme, en lettres claires, que l'origine, la nature et les objectifs de l'idéologie du soi-disant Droit naturel sont, en tant que catégories au niveau morphologique, éminemment modernes en ce qu'ils sont biologiquement égalitaires sinon plébéiens et donc anti-traditionnels et tendent à subvertir l'Ordre juridico-religieux de la Théologie de l'Empire, une réalité métapolitique et spirituelle, le principe ordonnateur de la "nature" ; subversif, donc, d'un monde de certitudes métaphysiques objectives, c'est-à-dire essentiellement spirituelles et certainement pas d'une nature psychiquement fidéiste et, donc, humaine..... trop humaine ! De là à la sécularisation de l'idéologie chrétienne du droit naturel, qui est à son tour une démocratisation psychique de l'ancienne doctrine stoïcienne, dans le droit naturel moderne, il n'y a qu'un pas vers le coucher de soleil de l'écoumène médiéval et l'avènement du rationalisme athée et utilitaire de la bourgeoisie, non pas tant et pas seulement en tant que classe dominante mais en tant que culture et vision du monde.

Ici, la "nature" n'est plus ce dont parlait le christianisme, à savoir l'ordre "moral" selon la loi du Dieu chrétien auquel le droit positif doit se conformer. Ayant expulsé la "foi" comme un élément artificiel superposé à une nature déjà conçue par le christianisme lui-même en termes mécanistes et matérialistes, anticipant presque Hobbes, Descartes et Newton (ayant annulé à la fois la sacralité de l'État, c'est-à-dire de l'Empire, et toute la conception apportée par la culture grecque des grands mythes naturels et de la nature vue comme "pleine de Dieux..."[37] et qui, au contraire, pour le chrétien sera : "massa diaboli ac perditionis [...]") ; il ne reste que la nature beaucoup plus prosaïquement rationaliste de l'individu (Grotius et Domat) et du monde vu par Descartes comme "res extensa", des corps matériels se déplaçant mécaniquement par eux-mêmes dans un espace désolément vide.

Cet individu, "libéré" de cette "foi", ne verra que ses droits "naturels" (et voici le droit naturel moderne) de propriété, de liberté, d'association, de profit, tous vécus uti singulus et contra omnes ; en vertu desquels et en les brandissant comme une arme de chantage, il imposera son "contrat social" (comme Augustin pensait que la société politique était née...) et ne tolérera que l'État qui ne lui permettra pas d'en faire partie. ) et ne tolérera que l'Etat qui lui permettra de les exercer à son profit, jugeant alors de ce point de vue la légalité et la légitimité de cette même larve d'Etat et de son droit positif. Et, à la réflexion, cette même dernière idéologie du genre, qui est la négation du concept naturel du genre, n'est rien d'autre que la conséquence terminale de toute la "religion" moderne entêtée des droits de l'individu, qui, à ce stade, ne sont plus "naturels" mais, dans un renversement satanique de la doctrine traditionnelle, et c'est la contre-transformation, doivent être reconnus et protégés comme "culturels" qui sont le résultat de choix opérationnels de l'individu qui, ainsi, rejette et ne reconnaît pas sa propre nature ! C'est le résultat final, d'un âge sombre avancé, du droit naturel, et cela démontre, au contraire, combien la doctrine traditionnelle est vraie, quand elle identifie l'essentialité de la polarité entre l'élément culturel-spirituel céleste qui est formateur et ordonnateur et l'élément inférieur qui est la donnée naturelle et biologique ordonnée ; Il est, en effet, tellement vrai cette doctrine que, après les intoxications naturalistes de la modernité, les derniers temps reviennent au même d'une manière, toutefois, comme mentionné ci-dessus, sataniquement parodique, juste dans la même idéologie du genre qui est, donc, la dénaturalisation de l'être humain, certes orientée vers l'Esprit mais des Ténèbres et non plus et plus jamais de la Lumière !

Tout ceci étant acquis, la vieille polémique entretenue par certains cercles idéologico-culturels de l'aire présumée catholique, selon laquelle Julius Evola, précisément en vertu de son traditionalisme, aurait dû non seulement consentir au courant de pensée que, par commodité, nous définissons comme le "Droit naturel", mais aurait plutôt dû en faire un usage paradigmatique et référentiel par rapport à la conception moderne du Droit (qui est contractualiste-individualiste, dépourvue de toute légitimation d'en haut et donc éthiquement indéterminée ainsi que finalement neutre) apparaît non seulement et non pas tant fausse, c'est-à-dire non vraie dans la mesure où elle manque de fondements historico-culturels, que subrepticement contradictoire. En effet, une telle "thèse" prétendrait combiner la culture traditionnelle au sens large, sinon la Tradition juridico-religieuse occidentale qu'est la tradition romaine, avec la théorie et l'idéologie du droit naturel dont nous pensons avoir montré qu'elle lui est totalement et radicalement opposée, lui étant aussi étrangère que les quiddités de la même conception bourgeoise et libérale-démocratique de l'État et du droit, c'est-à-dire de l'idéologie de Kelsen du soi-disant État de droit. Tout cela, Evola l'a explicité dans ses œuvres, dans toutes ses œuvres, et il ne reste plus qu'à ceux qui savent et sont capables de tirer des réflexions organiques dans leur propre champ d'investigation, selon l'esprit de la vision traditionnelle du monde, qui est synthétique et symbolique et non analytique et diabolique, de le faire, selon les diverses équations personnelles.

Notes :

[1] J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Rome, 1998, pp. 30 et suivantes ; IDEM, La tradizione ermetica, Rome 1971, p. 31 ; GRUPPO DI UR (édité par J. EVOLA), Introduzione alla magia, Rome 1971, vol. III, p. 66 ; K. HÜBNER, La verità del mito, Milan 1990 ; M. ELIADE, Mito e realtà, Milan 1974.

[2] G. E. R. LLOYD, Polarité et Analogie. Due modi di argomentazione del pensiero greco classico, Napoli 1992 ; C. DIANO, Forma ed evento, Venezia 1993.

[3] J. EVOLA, L'arco e la clava, Milan 1971, pp. 66 et suivantes.

[4] J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Rome, 1969, pp. 19 et suivantes.

[5] M. HEIDEGGER, Segnavia, Milan 1987, pp. 193 et suivantes.

[6] Sur la convergence entre la vision de la nature de toute la sagesse grecque et la doctrine traditionnelle elle-même (voir à ce sujet J. EVOLA, La Tradizione Ermetica, Roma 1971, p. 37), cf. G. REALE, Storia della Filosofia Antica, Milano 1980, vol. I, p. 115, 145, 169 et vol. V, p. 209 et suivantes ; G. R. LLOYD, Magia, ragione, esperienza. Nascita e forme della scienza greca, Turin 1982, pp. 28 et suivantes et p. 187 notes n. 53 et 54 ; L. GERNET, Antropologia della Grecia antica, Mondadori, Milan 1983, pp. 339 et suivantes ; F CAPRA, Il Tao della fisica, Milan 1982, pp. 20 et suivantes ; O. BRUNNER, Vita nobiliare e cultura europea, Bologne 1972, pp. 91 et suivantes ; K. KERENYI, La religione antica nelle sue linee fondamentali, Rome 1951, pp. 95 et suivantes ; A. SOMIGLIANA, Il Tao della fisica, Milan 1982, pp. 20 et suivantes. SOMIGLIANA, Monismo indiano e monismo greco nei frammenti di Eraclito, Padoue 1961, p. 19, note n. 48.

[7) Le mot "matière" doit également être clarifié : les Grecs (PLOTIN, Sur la matière, IV, 9,45 ; PLATON, Timée, 52b2) ne connaissaient pas ce terme moderne et/ou chrétien et le concept relatif, pour eux seul ce qui existe est connaissable et seule la forme, l'être, existe ; la "matière" sans forme n'est pas connaissable et donc n'existe pas ; c'est le sens du fragment de Parménide dans lequel il est dit que "l'être et la pensée sont identiques". En fait, hýle est quelque chose d'autre, dans Aristote, c'est un terme technique qui signifie "un ensemble de bois empilé sans ordre" prêt à être utilisé. Par conséquent, ils ne connaissaient pas le terme sòma = corps en référence à l'être vivant mais seulement en référence au cadavre ou à ceux qui se préparent... à mourir : et l'usage initiatique qu'en fait Platon dans le Phédon est évident..., cf. sur cette question R. DI GIUSEPPE, La teoria della morte nel Fedone platonico, Bologna 1993 ; H. FRANKEL, Poesia e filosofia della Grecia arcaica, Bologna 1997, pp. 33ff ; R. B. ONIANS, Le origini del pensiero europeo, Milano 1998, pp. 119ff ; G. CASALINO, L'origine. Contributi per la filosofia della spiritualità indoeuropea, Genova 2009, pp. 28ff.

[8] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, Lecce, 2000, pp. 45 et suivantes.

[9] R. GASPAROTTI, Movimento e sostanza. Saggio sulla teologia platonico-aristotelica, Milano 1995 ; C. NATALI, Cosmo e divinità. La struttura logica della teologia aristotelica, L'Aquila 1974 ; W. JÄGER, La teologia dei primi pensatori greci, Firenze 1961.

[10] E. CANTARELLA - A. BISCARDI, Profilo del diritto greco antico, Milano 1974.

[11] Sur le caractère cosmique de la royauté de Jupiter, voir P. PHILIPPSON, Origini e forme del Mito greco, Torino, 1983, pp. 45 et suivantes : où, cependant, à la définition de précosmique, en relation avec ce qui "précède" Jupiter, nous préférons le terme hypercosmique, c'est-à-dire Primordial, c'est-à-dire le royaume de Saturne, l'Âge d'or et/ou de l'Être.

[12] PLATON, Des Lois, X, 889 et suivants ; M. GIGANTE, Nòmos basileus, Naples, 1993 ; A. LO SCHIAVO, Themis e la sapienza dell'ordine cosmico, Naples 1997, pp. 270 et suivantes ; G. ZANETTI, La nozione di giustizia in Aristotele, Bologne 1993, pp. 45 et suivantes.

[13] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, cit. pp. 45 et suivantes.

[14] K. KOCK, Giove romano, Roma 1986.

[15] G. CASALINO, Aeternitas Romae. La via eroica al sacro dell'Occidente, Genova 1982; IDEM., Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, Rome 2013 ; cf. également C. G. JUNG-K. KERENYI, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Turin 1972, p. 40 et suivantes.

[16) Le processus commence par une analogie horizontale, puis s'élève par une anagogie verticale : "[...] On voit donc que toute herméneutique implique l'interprétation de "niveaux" distincts des Textes sacrés, qui s'élèvent les uns par rapport aux autres dans ce mouvement ascendant d'"anaphore", proprement symbolique, sur lequel j'ai insisté précédemment. En d'autres termes, le processus métaphysique dans son ensemble pourrait être représenté par une expansion "horizontale" de l'analogie, et le processus anaphorique par une orientation "verticale" vers le Signifiant lui-même. Issue du Verbe, la parole retourne à Lui, et ce retour du fleuve à sa source correspond à une "ascension" qui découvre de nouveaux horizons, toujours plus larges et plus profonds, pour l'Esprit qui les contemple, se reconnaissant en eux comme il dévoile chacun de ses miroirs [...], R. ALLEAU, La Scienza dei Simboli, Florence 1983, p. 113.

[17] J. EVOLA, Révolte contre le monde moderne, cité, p. 53-54.

[18] G. CASALINO, Riflessioni sulla dottrina esoterica del diritto arcaico romano, in "Arthos" n. 19, Genova 1982, pp. 255 et suivantes.

[19] A. BERGAIGNE, La religion vedique, Paris 1883, vol. III, p. 220 et 239. La racine "weid" contient la notion indo-européenne de "voir-savoir" : cf. P. SCARDIGLI, Filologia germanica, Firenze 1977, pp. 96 et suivantes ; Id est l'une des racines (les autres sont : maintenant "op") du verbe grec "orào" qui signifie voir ; en latin, il s'agit de vidéo, tandis que le sens ésotérique des livres sacrés tels que l'Edda ou le Veda est clair : les Livres de la Vision ou, plus simplement, la Vision ...

[20] Y. THOMAS, J CHIFFOLEAU, L'istituzione della natura, Macerata 2020, pp. 16 et suivantes.

[21] "[...] La loi naturelle est celle que la nature a enseignée à tous les êtres animés (animalia) ; et en effet, cette loi n'est pas propre à l'espèce humaine, mais elle est commune à tous les êtres animés nés sur terre et sur mer, et même aux oiseaux. D'ici descend l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage, d'ici la procréation et l'éducation des enfants ; et en fait, nous voyons que les autres animaux, même les sauvages, se voient attribuer la pratique de ce droit...".

[22] G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, Bologna 1970, vol. I, pp. 151 et suivantes.

[23] M. VILLEY, Leçon d'histoire de la philosophie du droit, Paris 1962, p. 221 et suivantes; A. TOURAIN, Critique du modernisme, Bologne 1970, vol. TOURAIN, Critique de la modernité, Milan 1997, p. 49 et suivantes.

[24] AGOSTINO, De Civitate Dei, XV, 5 ; II, 21 ; CELSO, Il discorso vero, Milano 1987 ; L. ROUGIER, La sovversione cristiana e la reazione pagana sotto l'impero romano, Roma s. i. d. ; W... NESTLE, Storia della religiosità greca, Firenze 1973 ; en particulier pp. 464ss. ; W. F..OTTO, Spirito classico e mondo cristiano, Firenze 1973 ; SALUSTIO, Sugli Dei e il Mondo, Milano 2000.

[25] G. CASALINO, Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, cit. ; IDEM, Il sacro e il diritto, cit. ; IDEM, Res publica res populi, Forlì 2004 ; IDEM, Tradizione classica ed era economistica, Lecce 2006 ; IDEM, Le radici spirituali dell'Europa. Romanità ed ellenicità, Lecce 2007 ; IDEM, L'origine... cit. ; IDEM, L'essenza della romanità, Genova 2014 ; IDEM, La spiritualità indoeuropea di Roma e il Mediterraneo, Roma 2016 ; IDEM, Sigillum scientiae, Taranto 2017.

[26] Sur la nature magico-religieuse du droit romain, cf. en outre nos Riflessioni sulla dottrina..., cit. ; H. WAGENVOORT, Roman Dynamism, Oxford 1947 ; W. CESARINI SFORZA, Diritto, Religione e magia, in "Idee e problemi di filosofia giuridica", Milan 1956, p. 313ss ; R. SANTORO, Potere ed azione nell'antico diritto romano, in "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", vol. XXX, Palerme 1967 : dans lequel le point de vue de WAGENVOORT est développé et confirmé avec autorité à partir de la legis actio... ; P. HUVELIN, Magie et droit individuel, dans "Annèe Sociologique", 10, 1907 et Les tablettes magiques et le droit romain, dans "Etudes d'Historie du droit romain", 1900, pp. 229 ss ; A. HAGERSTRÒM, Das Kommunikation et le droit romain, 1900, pp. 229 ss ; A. HAGERSTRÒM, Das Kommunikation et le droit individuel, dans "Annèe Sociologique", 10, 1907. HAGERSTRÒM, Das magistratische Ius in seinem Zusammenbange mit d. rom. Sakralrechte, Upsala 1929 (où il est explicitement indiqué que la forma mentis juridique romaine est essentiellement magique, comme nous l'avons nous-mêmes soutenu ailleurs sur la base des hypothèses traditionnelles). Et enfin, voir ce monument de connaissance et d'intuition qu'est Primordia Civitatis de P. DE FRANCISCI, Rome 1959, en particulier les pp. 199-406. L'ouvrage de l'éminent romaniste se laisse toutefois aller à des confusions "animistes" concernant la définition du Numen. Pour une distinction avec les interprétations animistes, voir J. BAYET, La religione romana storia politica e psicologica, Turin 1959, p. 45 et suivantes et 119 et suivantes. Toutefois, sur Numen à Rome, voir J. EVOLA, Diorama filosofico, Rome 1974, p. 67 et suivantes, et P. PFISTER, voce : Numen, dans PAULY et WISSOWA, Real Encycl., vol. XVII, 2 coli. 1273 ff., Stuttgart 1893 ff. Voir aussi F. DE COULANGES, La città antica, Florence 1972 : où l'on considère que tout le droit public et privé est fondé sur la religion; P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, in "Studia et Documenta Historiae et Iuris", vol. XIX, 1953, p. 39 et suivantes, en particulier la note n° 22 à la p. 43. Enfin, sur la source "charismatique" = de l'autorité supérieure, voir P. DE FRANCISCI, Arcana Imperii, Rome 1970, vol. III (en deux tomes).

[27] H. HÄGERSTRÖM, Das magistratische Ius in seinem Zusammenhange mit d. rom. Sacralrechte, cit.

[28] P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, vol. I, Turin 1960.

[29] J. SCHEID, La religione a Roma, Bari 1983.

[30] ZECCHINI, Il pensiero politico romano, Roma 1996.

[31] D. SABBATUCCI, Lo Stato come conquista culturale, Rome 1975.

[32] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, cit. pp. 75 et suivantes.

[33] J. SCHEID, Quando fare è credere, Bari 2011.

[34] J. J. BACHOFEN, Diritto e storia, scritti sul matriarcato, l'antichità e l'Ottocento, Venise 1990, pp. 44 et suivantes ; IDEM, Le madri e la virilità olimpica. Studi sulla storia segreta dell'antico mondo mediterraneo, Roma s. d.

[35] V. MACCHIORO, Orphisme et Paulinisme, Foggia 1982.

[36] G. ZECCHINI, op. cit. p. 14.

[37] G. SERMONTI, L'anima scientifica, Rome 1982, pp. 42-43 ; R. FONDI, Organicismo ed evoluzionismo, Rome 1984.

Giandomenico Casalino

18:14 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, droit romain, droit naturel, rome, rome antique, antiquité romaine, philosophie, philosophie du droit, théorie politique, politologie, sciences politiques, tradition, traditions, traditionalisme, julius evola |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Asturies, mythologie et identité

Un pays ignoré, un livre inconnu

Asturies, mythologie et identité

Compte rendu du livre de Cristobo de Milio Carrín: La Creación del mundo y otros mitos asturianos.

La création du monde et autres mythes asturiens

par Carlos X. Blanco, Professeur de philosophie (Ciudad Real)

Source: https://decadenciadeeuropa.blogspot.com/2022/04/un-pays-ignore-un-livre-inconnu.html

Résumé :

Résumé :

Nous proposons une critique de ce livre sur la mythologie asturienne, La Creación del Mundo, y otros Mitos Asturianos, où sont exposés les mythes du folklore asturien recueillis à la lumière de comparaisons avec la mythologie celtique et d'autres domaines. Carrin expose les survivances d'une ancienne religion européenne, répandue dans la zone atlantique, mais occultée par l'obsession espagnole pour tout ce qui tourne autour du latin et de la Méditerranée. Ils fournissent également des indices sur les raisons pour lesquelles les asturiens ignorent largement ces questions cruciales.

We offer a review of this book on Asturian mythology, La Creación del Mundo, y otros Mitos Asturianos where myths are exposed in Asturian folklore collected in the light of comparisons with Celtic mythology and other fields. Carrin exposes the survivals of an ancient European religion, widespread in the Atlantic area, but obscured by the Spanish obsession for all things around Latin and Mediterranean. Also provide clues about why asturianists largely ignore these critical issues

Un excellent livre

Le manque de temps, une substance fugitive, nous impose la restriction de n'écrire des critiques que sur des livres excellents. Si, en plus de l'excellence, nous ajoutons la condition d'être inconnu, inaccessible, peu fréquenté, nous nous trouvons devant ce que l'on peut sans doute qualifier de "trésor" (ayalga est le mot asturien qui vient à l'esprit). La création du monde et autres mythes asturiens, de Cristobo de Milio Carrín, est, sans aucun doute, l'un de ces trésors cachés, peu connus, qui méritent une plus large audience (Carrín, 2008). Un trésor, une ayalga.

Cristobo de Milio a travaillé pendant de longues années de silence et sans aucun soutien officiel ou académique (pour autant que je sache), à la rédaction d'un volume épais mais lisible consacré à la mythologie asturienne. L'édition, réalisée par l'auteur lui-même, est soignée et comporte quelques photographies dans ses pages centrales. La structure du livre en différentes parties, avec un résumé à la fin de chacune d'elles, ainsi que des conclusions et une bibliographie étendue, font de ce travail un objet précieux pour l'étudiant érudit de la mythologie, non seulement asturienne et péninsulaire, mais européenne en général.

Centré sur la mythologie asturienne, le livre de Cristobo est l'une des rares tentatives, je ne sais pas si c'est la première, visant à son interprétation au-delà de la vulgarisation. La mythologie asturienne est une grande inconnue, et ce sont les folkloristes des XIXe et XXe siècles qui ont tenté d'extraire un catalogue d'êtres féeriques des légendes populaires, de la tradition orale du peuple paysan.

Dès l'époque du romantisme du XIXe siècle, le courant de la culture celtique a commencé à se répandre parmi les chercheurs les plus périphériques d'une Espagne qui se reconnaissait officiellement plus latine et méditerranéenne qu'atlantique. Comme on le sait, c'est en Galice que la culture celtique a attiré le plus grand nombre d'adeptes et que la production littéraire et savante celtique est encore assez abondante (Beramendi, 2007).

Celtisme et Covadonguismo.

Nous pouvons maintenant comparer la Galice à une Asturie qui est aveugle à elle-même, à ses propres sources ethnologiques et historiques, une Asturie victime du "Covadonguismo", c'est-à-dire victime d'une idéologie que ses propres élites propagent depuis de nombreuses années : que "les Asturies sont l'Espagne et le reste est une terre conquise", que les Asturies n'ont d'entité et d'importance historique et ethnologique que dans la mesure où elles ont dû être le "berceau" d'une nation espagnole pratiquement éternelle, préexistante dès la préhistoire et, bien sûr, en gestation dans cet étrange acte de Covadonga, au début du VIIIe siècle.

Parmi certains rochers féroces, on prétend que des Asturcantabriens non moins féroces, dirigés par un Goth et avec l'objectif de restaurer une monarchie gothique perdue au profit des Maures - une monarchie plutôt inamicale et éloignée des intérêts et des motivations des farouches montagnards asturiens - ont vaincu la plus grande puissance de l'époque, l'Islam. Ce n'est pas le moment de revenir sur la bataille de Covadonga, elle-même un mythe fondateur, bien que basé sur des événements réels. Mais il est important dans cette revue d'expliquer la raison du blocage du celtisme dans les Asturies et, par la suite, la raison de la méconnaissance du livre de Cristobo Carrín.

Covadonga, le Gesta ou mythe fondateur, est un mythe classique "des débuts", mais des débuts de quoi ? De la nation espagnole uniquement? Ce préjugé, cette idée non critique et neutralisante, l'idée d'une Espagne déjà préexistante au VIIIe siècle, et même renaissante à partir des précédents goths et romains, est ce qui a bloqué l'idée de Covadonga comme acte fondateur, comme "Mythe des commencements" d'une autre peuple, le peuple asturien sensu stricto. Le fait que les Asturiens aient en partie absorbé l'idée qu'"ils sont les Espagnols purs", a bloqué la recherche objective des racines celtiques des Asturiens qui, comme les Cantabres, les Galiciens et d'autres peuples du nord-ouest de la péninsule ibérique, sont partagés dans un continuum difficile à remettre en question du point de vue archéologique, ethnique, folklorique, etc.

Bien sûr, le celtisme du XXIe siècle est très différent de celui qui était défendu dans le passé. Aujourd'hui, il s'agit du sauvetage d'une civilisation, la civilisation celtique, qui était globale et large, et qui existait bien au-delà de la diversité des races et des ethnies que ce monde mental rassemblait. L'élément religieux et culturel est le plus remarquable de tous ceux qui l'ont caractérisé, bien que l'art, les armes, les sépultures et autres témoignages matériels ne fournissent guère de preuves complètes de l'univers mental des Celtes. Dans la péninsule ibérique, et plus encore dans le Nord-Ouest de celle-ci à l'époque préromaine et romaine (étant donné la latinisation superficielle de ces régions, même après l'arrivée des musulmans), nombreux sont ceux qui préfèrent parler de culture "atlantique", comme si le choix d'un terme géographique réduisait les connotations raciales indésirables - pour certains - qui sont généralement attachées au terme celte. Mais peu importe: plus personne n'accepte l'homogénéité raciale des peuples celtiques, et il n'existe pas de critère trop objectif pour indiquer le plus haut degré de "celtisme" d'un peuple.

Au siècle dernier, on a utilisé le critère de la survie linguistique: il n'y a pas de survie des langues celtiques dans la péninsule ibérique, a-t-on dit, comme dans les îles britanniques et en Bretagne, et par conséquent, l'astur, le cantabrique et le galicien seraient en dehors de cet univers mental. Il est aujourd'hui reconnu, au contraire, que le Nord-Ouest de la péninsule - dans son ensemble - était une région importante de la civilisation celtique. Les témoignages linguistiques, archéologiques, ethnologiques, etc. s'accumulent pour former une masse énorme que la romanité académique s'acharne inutilement à ignorer.

Romanomanie

Nous appelons romanomanie (Carrín et Álvarez Peña, 2011) toutes les tentatives académiques, surtout archéologiques, visant à minimiser l'importance des cultures "indigènes" ou "préromaines" du Nord-Ouest de la Péninsule, et surtout des Asturies, mettant plutôt en évidence la mission civilisatrice de l'Empire romain dans une zone dont l'influence - incontestable, par ailleurs - était plutôt pauvre ou discrète par rapport aux autres régions de l'ancienne Hispanie (le Nord-Ouest était une véritable limite de la barbarie, c'est-à-dire de la non-romanité, par rapport aux régions levantines et méridionales de l'Espagne, par exemple). L'agrandissement d'un Gijón/Xixón romain, d'une supposée "Ruta de la Plata", la dissimulation et l'abandon délibéré des importantes fortifications défensives de La Carisa, et un long etc, ont dessiné le paysage d'une Archéologie d'un Gijón/Xixón romain et ont dessiné le paysage d'une archéologie asturienne fortement infiltrée par les débats idéologiques, dans laquelle Rome apparaît - curieusement et pittoresquement - pour certains politiciens et gestionnaires régionaux et municipaux - comme une transcription de l'"Espagne", tandis que les Asturiens, n'étant pas reconnus comme un peuple homogène et suffisamment fort pour constituer un contre-pouvoir résistant à l'Empire, contre toute évidence scientifique, apparaissent désormais comme les fantômes nationalistes ou séparatistes qui menacent le rêve centraliste jacobin d'une Espagne unitaire.

Il est pour le moins curieux que des événements qui se sont déroulés il y a deux mille ans suscitent autant de boursouflures parmi les forces centralistes représentées dans les Asturies (PSOE, PP, VOX, Podemos), et que les Asturiens, bien que par des moyens inconscients et à travers des complexes psychologiques difficiles à expliquer, continuent d'être un peuple inconfortable. Ces Asturiens qui ont résisté à Rome (et plus tard à l'Islam) semblent être l'archétype de ce que les Asturiens continuent d'être au fond d'eux-mêmes : un groupe ethnique qui ne semble colonisé et oublieux de lui-même qu'en apparence. Ceux qui souffrent de cette romanophilie ont tendance à se placer idéologiquement dans la sphère du nationalisme espagnol, un type de nationalisme qui exclut normalement les périphéries et qui s'identifie, de manière raisonnée ou non, à l'idée de l'Empire. L'Empire hispanique (aujourd'hui, simplement, le Royaume d'Espagne) serait le prolongement de cet Empire de Rome.

L'université tourne le dos