lundi, 22 septembre 2025

»Seul un ordre de paix paneuropéen incluant la Russie promet la stabilité«

»Seul un ordre de paix paneuropéen incluant la Russie promet la stabilité«

L’Europe ne veut pas seulement se préparer à la guerre – elle veut également se passer de la Russie comme partenaire à l’avenir. Pourtant, la stabilité ne peut exister qu’avec la Russie.

Roberto De Lapuente s'entretient avec le politologue Stefan Luft

Source: https://overton-magazin.de/dialog/nur-eine-gesamteuropaei...

De Lapuente : Dans votre nouveau livre, vous traitez du plan d’opération qu'est désormais l'Allemagne. Cela signifie plus que simplement exploiter les ressources militaires – cela amène aussi le citoyen ordinaire au front sur le plan mental. Les médias attisent le feu. Constatez-vous dans votre quotidien que cette mobilisation mentale y parvient ?

Luft : Bien sûr. La propagande fonctionne. Ceux qui utilisent exclusivement les médias établis ne sont pratiquement jamais en contact avec des opinions divergentes. Chez les jeunes, comme les étudiants, c’est différent. Ils sont vraiment mal à l’aise à l’idée qu’ils pourraient eux-mêmes être concernés et mobilisés dans un avenir pas très lointain. De plus, leurs sources d’information sont plus diverses.

De Lapuente : Voyez-vous le danger que les réflexions équilibrées de l’après-guerre disparaissent complètement de notre champ de vision? Après tout: les services civiques reviennent à la mode, une nouvelle légende du coup de poignard dans le dos existe aussi – et on ne dit plus »Plus jamais la guerre !« ... Quid?

De Lapuente : Voyez-vous le danger que les réflexions équilibrées de l’après-guerre disparaissent complètement de notre champ de vision? Après tout: les services civiques reviennent à la mode, une nouvelle légende du coup de poignard dans le dos existe aussi – et on ne dit plus »Plus jamais la guerre !« ... Quid?

Luft : La panique et la confusion dans le débat public ne cessent de croître. La radio Bayerischer Rundfunk relaie l’évaluation d’un collègue autrichien: »Nous sommes maintenant à 100% de probabilité que cette guerre aura lieu«. Il y aurait »une grande crise comparable au déclenchement de la Première Guerre mondiale« à venir. Même celui qui prend cette panique au sérieux devrait maintenant, alarmé, exiger un changement de cap politique. Pour la propagande, de telles projections absurdes, présentées comme des faits, n’aboutissent cependant toujours qu’à une seule chose: la mobilisation à tous les niveaux. La guerre ne pourrait être évitée »que si l’Europe se montre à nouveau prête à faire la guerre. Cela inclut non seulement l’achat d’armes, mais aussi des changements structurels, de la profondeur en personnel, des concepts de protection civile«. Nous ne marchons pas en somnambules vers la guerre, nos élites médiatiques et politiques avancent résolument vers une guerre présentée comme inévitable. Celui qui ne s’en occupe pas systématiquement ne peut que se désespérer face à la propagande omniprésente. Manifestement, cela paralyse aussi les forces de résistance – les grandes manifestations anti-guerre sont absentes.

Pour comprendre pourquoi un ordre de paix ne fonctionne qu’avec la Russie, il faut vite commander le livre de Stefan Luft, Jan Opielka et Jürgen Wendler !

De Lapuente : Vous avez écrit le livre avec les journalistes Jan Opielka et Jürgen Wendler. Ce dernier s’occupe d’un sujet que nous examinons rarement de manière sérieuse dans nos contrées – le post-colonialisme. Mais il relie ses thèses à des jugements moraux bien tranchés et à des indulgences, comme l’a récemment décrit Mathias Brodkorb: telle est la nature de l’Occident. Quels sont donc les traits essentiels qui caractérisent la soi-disant communauté de valeurs occidentale ?

»L’Occident brandit ses valeurs de manière ostentatoire«

Luft : L’Occident brandit ses valeurs de manière ostentatoire. Plus on argumente sur elles, plus il apparait probable qu’il ne s’agit pas vraiment de »valeurs« comme la liberté, la démocratie et l’État de droit, mais d’intérêts politiques et économiques. Les mensonges avec lesquels l’Occident a, rien qu'au cours de ces dernières décennies, déclenché des guerres et des changements de régime – qui étaient tous des »guerres d’agression contraires au droit international« (au Vietnam, en Irak, en Libye, en Serbie, etc.) – sont désormais bien connus. Il a toujours été affirmé que l’on faisait la guerre contre des despotes et pour empêcher des violations systématiques des droits de l’homme. Ce qui s’ensuivait était généralement une catastrophe incroyable pour les populations concernées, une situation bien pire qu’avant les guerres d’agression. À cela s’ajoutent les »doubles standards« – on ne respecte pas ses propres exigences éthiques. C’est l’une des raisons principales pour lesquelles la domination de l’Occident s’effrite de plus en plus.

De Lapuente : Ces doubles standards dont vous parlez traversent aussi l’Occident en interne. On poursuit les dissidents, on leur impose des perquisitions – bref: l’Occident mène en fait une offensive, extérieure et intérieure, contre tout ce qui pourrait faire obstacle aux »valeurs occidentales«. Diriez-vous que la guerre culturelle à l’intérieur de l’Occident et l’opération géopolitique contre ses ennemis sont un seul et même combat?

Luft : Non. Il y a eu des époques où l’on manifestait massivement contre la remilitarisation et les guerres d’agression contraires au droit international, et où il n’y avait pas de telles mesures absurdes comme aujourd’hui. Les motifs géopolitiques de la guerre sont à mon sens une chose, les tendances de plus en plus autoritaires des États occidentaux en sont une autre. La politique aux temps de pandémie s’est montrée particulièrement emblématique à ce propos. Je n’aurais jamais imaginé que quelque chose de ce genre deviendrait réalité en Europe.

En lien avec la guerre en Ukraine, la liberté d’expression est également restreinte. En temps de guerre, il faut – c’est l’idée – que le front intérieur tienne aussi. Les États belligérants restreignent souvent la liberté d’expression pour éviter que le doute ne prenne le dessus. Ainsi, le Bundestag allemand a, en octobre 2022, renforcé presque sans bruit l’infraction qu'est l’incitation à la haine selon le paragraphe 130 du Code pénal. Jusqu’alors, la disposition concernait principalement les actes commis à l’époque du national-socialisme. Avec l’amendement, le déni des crimes de la guerre en Ukraine doit également être sanctionné. C’est une disposition vague, susceptible de restreindre la liberté de la presse et d’opinion.

Cela devient encore plus concret avec les »radios ennemies«, comme l’interdiction de la chaîne étatique russe RT par l’UE en 2022. La démocratie et l’État de droit doivent-ils ou peuvent-ils tolérer les chaînes d’un État voisin avec qui il est en guerre? Faut-il protéger la population des »radios ennemies«? Ne risque-t-on pas de ressembler peu à peu à ceux dont on veut justement se distinguer le plus possible? Le Royaume-Uni n’a pas interdit les radios ennemies allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais informait la population sur leur nature.

»L’UE et l’Allemagne ont tout fait pour faire échouer un retour à la paix«

De Lapuente : Les comparaisons avec l’Empire romain sont à la mode. L’empire américain s’effrite, serre la vis pour maintenir ses vassaux sous sa coupe – au sein de l’empire, les forces de cohésion s’affaiblissent. Pensez-vous que cette comparaison avec l’Antiquité tardive est justifiée ?

Luft : C’est un sujet très complexe et je ne suis malheureusement pas spécialiste de l’Antiquité. Il y a de bonnes raisons de penser que les États-Unis ont fini de jouer leur rôle d’hégémon mondial. Le président Joe Biden déclarait encore à l’été 2024, sans détour: »Je gouverne le monde«, et: les États-Unis »sont la nation la plus importante du monde«. Cela reflétait sans doute la mentalité d’une grande partie des élites américaines. Économiquement – et géopolitiquement aussi – ce rôle n’est plus tenable. Trop d’erreurs ont été commises. Les États-Unis ont aujourd’hui surtout trop d’ennemis. La violence émanant des États-Unis se retourne de plus en plus contre eux.

De Lapuente : Le titre de votre livre est »Avec la Russie«. Voyez-vous encore des possibilités pour que l’Occident et la Russie se rapprochent à nouveau, après tout ce qui s’est passé ces quatre dernières années ?

Luft : La politique allemande et euro-américaine a tout fait pour détruire fondamentalement la relation que nous avions avec la Russie. L’irrationalité et le fanatisme ont atteint une importance insoupçonnée. Il est difficile d’imaginer comment cela pourrait être raccommodé à nouveau. Après tout, en Allemagne et dans l’UE, presque partout ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui portent la responsabilité de cette politique et continuent de la défendre avec vigueur. Peut-être qu’avec l'administration Trump II, un début de changement a été amorcé. Là aussi, l’UE et l’Allemagne ont tout fait pour faire échouer un retour à la paix. Cela ne change rien au fait que seule un ordre de paix paneuropéen incluant la Russie promet la stabilité. Il n’y a pas d’autre voie. Même si les conditions semblent les pires possibles, en politique rien n’est impossible – en bien comme en mal. La condition d’une catharsis est d’abord l’intérêt de percevoir les positions de l’ »ennemi« et de réfléchir de façon critique à sa propre position. Jan Opielka le fait dans notre ouvrage concernant les États d’Europe centrale et orientale – ce qui permet de mieux comprendre les contextes historiques, intellectuels et politiques de cette région. Celui qui veut la paix doit parler avec ses ennemis et non d’abord avec ses amis. En tant que catholique, je n’ai pas perdu espoir et je me réfère au Livre de la Sagesse: »À peine devinons-nous ce qui se passe sur la terre, et nous trouvons avec peine ce qui est sous la main; qui alors découvrira ce qui est dans le ciel ?«

Qui est Stefan Luft?

Stefan Luft a étudié l’histoire moderne et la science politique à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich. En 1992, il a obtenu son doctorat en histoire. De 1999 à 2004, il a été porte-parole adjoint du Sénat de la Ville libre hanséatique de Brême. Depuis 2004, il travaille comme chercheur à l’Institut de science politique de l’Université de Brême et y a obtenu son habilitation en 2008. Depuis, il y est maître de conférences privé. Les études gouvernementales et l’analyse des politiques sont au centre de sa recherche et de son enseignement.

15:28 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan luft, allemagne, entretien, actualité, europe, russie, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’attaque israélienne à Doha: la fin des refuges sûrs dans un Moyen-Orient multipolaire

L’attaque israélienne à Doha: la fin des refuges sûrs dans un Moyen-Orient multipolaire

par Peiman Salehi

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31254-peim...

Le raid aérien israélien contre les dirigeants du Hamas à Doha, en septembre 2025, a été bien plus qu’une opération militaire. Il s’agit d’une rupture symbolique dans l’architecture même de la diplomatie au Moyen-Orient. Pendant des décennies, le Qatar s’est forgé une image de «médiateur neutre» en accueillant des négociations entre les talibans et Washington, ou en servant de plateforme à des pourparlers indirects entre l’Iran et les États-Unis. L’attaque israélienne a brisé cette perception: l’ère des «refuges sûrs» pour la diplomatie en Asie occidentale est terminée.

La capitale du Qatar, Doha, a longtemps été décrite comme un pôle paradoxal. D’un côté, elle abrite la base aérienne d’Al-Udeid, la plus grande installation militaire américaine de la région. De l’autre, elle a accueilli les bureaux du Hamas et a servi de plateforme pour des négociations entre des acteurs considérés comme hostiles par Washington et Tel-Aviv. Doha a prospéré dans cet espace contradictoire, se forgeant un rôle de médiateur mondial. La décision israélienne de lancer une frappe aérienne sur Doha a brisé ce paradoxe. Elle a montré que même un allié des États-Unis, un supposé médiateur «protégé», n’est pas immunisé contre la logique qui veut l’expansion du champ de bataille. En frappant les dirigeants du Hamas alors qu’ils étaient apparemment en pourparlers avec des responsables qataris, Israël n’a pas seulement sapé la souveraineté du Qatar, mais a aussi envoyé un message glaçant aux autres acteurs du Sud global: la neutralité est une illusion dans les conflits actuels.

L’un des aspects les moins abordés de l’attaque de Doha est sa portée pour le Sud global. Pendant des années, des États comme le Qatar, Oman ou la Turquie ont cherché à affirmer leur indépendance en s’imposant comme médiateurs. Ces rôles n’étaient pas seulement diplomatiques; ils étaient aussi l’expression de la volonté des petits États de façonner la multipolarité à leur manière. L’attaque israélienne peut être interprétée comme faisant partie d’une stratégie plus vaste visant à démanteler ces espaces dédiés aux médiations indépendantes. C’est, en fait, une déclaration selon laquelle l’Occident, par le biais de ses mandataires régionaux, ne tolérera pas que des acteurs non occidentaux tentent de créer des cadres diplomatiques alternatifs. Doha n’est pas seulement une capitale attaquée; c’est un symbole de la souveraineté fragile des médiateurs du Sud global.

L’attaque révèle également une vérité plus profonde sur la géographie changeante de la résistance. En visant des dirigeants du Hamas sur le sol qatari, Israël a étendu le champ de bataille au-delà de Gaza, du Liban ou de la Syrie. Le message est clair: il n’existe plus d’«arrière» où les leaders de la résistance peuvent opérer en relative sécurité. Paradoxalement, cela pourrait avoir l’effet inverse de ce qu’Israël recherche. Au lieu d’isoler le Hamas, l’attaque pourrait encourager une coordination plus étroite entre l’Iran, le Qatar et même la Turquie, qui partagent désormais un intérêt commun à résister aux ingérences israéliennes. En ce sens, l’attaque pourrait accélérer la consolidation de ce que certains analystes appellent un «axe de résistance multipolaire».

Du point de vue des relations internationales, l’attaque de Doha est un signe supplémentaire de l’érosion de l’ordre libéral. Les États-Unis soutiennent depuis longtemps que leurs alliances au Moyen-Orient reposent sur des règles et une certaine prévisibilité. Pourtant, lorsque Israël lance une frappe aérienne sur le territoire de l’un des partenaires les plus proches de l’Amérique, ces règles s’effondrent dans la contradiction. Si Washington a toléré l’attaque, cela révèle une complicité et une hypocrisie: proclamer le respect de la souveraineté tout en la violant via un allié. Si Washington n’a pas été consulté, cela révèle une crise encore plus profonde: l’hégémonie américaine s’est érodée au point que son allié le plus proche ignore ses intérêts. Dans les deux cas, la crédibilité de l’ordre libéral subit un nouveau coup.

L’importance de l’attaque de Doha dépasse le Moyen-Orient. Elle illustre une dynamique clé du monde multipolaire émergent: la rupture de la distinction entre «centre» et «périphérie». Dans un ordre unipolaire, les petits États pouvaient trouver protection en s’alignant sur l’hégémon. La stratégie du Qatar, pendant des décennies, a été précisément d’héberger des troupes américaines tout en jouant le médiateur en marge. Dans un contexte multipolaire, cependant, cette protection n’est plus garantie. Ce développement pousse les États du Sud global à faire un choix net: continuer à dépendre de garanties sécuritaires occidentales de moins en moins fiables, ou investir dans des alliances alternatives dans un cadre multipolaire. Le sommet BRICS+ de cette année a déjà montré un intérêt croissant pour cette dernière option. L’attaque de Doha pourrait encore accélérer ce réajustement stratégique.

D’un point de vue civilisationnel, l’attaque souligne les limites de l’universalisme occidental. Israël, en tant qu’avant-poste de l’Occident au Moyen-Orient, a clairement fait comprendre que la survie de son hégémonie prime sur le respect de la souveraineté, de la diplomatie ou du droit international. Le Sud global, cependant, considère la souveraineté comme la dernière ligne de défense contre la domination. Ce choc de priorités n’est pas seulement géopolitique, mais aussi civilisationnel. Le silence de nombreuses capitales occidentales après l’attaque de Doha contraste fortement avec l’indignation des sociétés arabes et musulmanes. Pour les élites occidentales, le calcul de la puissance l’emporte sur les principes qu’elles affirment défendre. Pour l’opinion publique du Sud global, la violation de la souveraineté du Qatar est un rappel de plus que l’ordre libéral n’est pas universel, mais appliqué de façon sélective.

L’attaque israélienne contre Doha doit être comprise comme un tournant. Il ne s’agit pas seulement du Hamas ou du Qatar; il s’agit des fondements ébranlés d’un système international où la diplomatie bénéficiait autrefois de sanctuaires. Dans la nouvelle réalité multipolaire, même les États «neutres» deviennent des champs de bataille potentiels. Pour Israël, cela peut sembler un succès tactique. Pour la région, il s’agit d’une rupture stratégique qui pourrait avoir des conséquences inattendues: la perte de confiance dans la médiation dirigée par l’Occident, la consolidation d’une résistance multipolaire et l’accélération, pour le Sud global, de la recherche de cadres alternatifs de sécurité et de diplomatie. En résumé, la guerre est entrée à Doha non pas à coups de roquettes ou de troupes, mais parce que l’architecture même de la diplomatie a été bombardée. Le refuge sûr a disparu, et avec lui, une autre illusion colportée par le monde unipolaire.

15:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, diplomatie, doha, qatar, israël, moyen-orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nouvelles manifestations permanentes en Serbie: l’Occident prépare-t-il la prochaine «révolution de couleur»?

Nouvelles manifestations permanentes en Serbie: l’Occident prépare-t-il la prochaine «révolution de couleur»?

Belgrade/Bruxelles. La Serbie a été l’une des victimes les plus en vue des «révolutions de couleur» organisées et financées par l’Occident après l’effondrement de l’Union soviétique. En octobre 2000, le président serbe de l’époque, Slobodan Milosevic, avait été contraint de démissionner après de longues manifestations de masse. La force motrice derrière ce renversement était l’ONG « Otpor », financée notamment par le multimilliardaire George Soros et ses réseaux « Open Society ».

Des observateurs parlent ces jours-ci d’un sentiment de déjà-vu en Serbie. Là encore, on constate des manifestations de masse durables et bien organisées contre le gouvernement du Premier ministre Aleksandar Vucic. Les services de renseignement extérieurs russes (SWR) disent en savoir plus: selon leur analyse, l’UE serait à l’origine des troubles persistants. Selon le SWR, les manifestations de masse, auxquelles participent surtout des jeunes, «sont à bien des égards le produit des activités subversives des États membres de l’UE».

Le but affiché serait «d’amener au pouvoir, dans ce grand pays des Balkans, une direction obéissante et loyale envers Bruxelles». La vague de protestations avait commencé en novembre 2024 après l’effondrement du toit d’une gare à Novi Sad, qui avait fait 16 morts.

Les services de renseignement reconnaissent que «les élites européennes ont pu engranger de nombreux succès» et que les jeunes se radicalisent. Pourtant, le «scénario de ‘révolution de couleur’», testé avec succès par l’Occident dans de nombreux pays, «a calé en Serbie: les buts finaux de la bureaucratie européenne n’ont pas été atteints».

Comme raisons, le SWR invoque « les forts sentiments patriotiques de la population serbe », le rôle fédérateur de l’Église orthodoxe serbe, ainsi que le souvenir de l’attaque de l’OTAN contre la Yougoslavie en 1999.

Bruxelles tenterait maintenant d’instrumentaliser l’anniversaire de la tragédie de Novi Sad. Pour cela, on miserait sur «un lavage de cerveau de la jeunesse serbe» ainsi que sur la promotion d’un «brillant avenir européen».

Un rôle clé est joué – comme partout dans des cas comparables – par les médias, financés par des ONG. Sont nommément cités les sites d’information FoNet, RAM Network, Vreme, Juzne Vesti, Slobodna rec, Boom93, Podrinske, Freemedia, Indjija, SOinfo, FAR, Storyteller, ainsi que l’ONG «Link».

«Bruxelles compte sur le fait que, grâce à des injections financières pour les médias et les ONG, il sera possible de mobiliser l’électorat protestataire, de faire descendre les gens dans la rue et de conclure le ‘Maidan serbe’ selon un scénario maintes fois éprouvé», résume le SWR. Le terme « Maidan » fait référence aux événements de Kiev en 2014, lorsque, selon la version russe, le gouvernement ukrainien légalement élu a été renversé avec le soutien de l’Occident (mü).

Source: Zu erst, Sept. 2025.

14:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, balkans, seerbie, europe, affaires européennes, révolutions de couleur |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Europe sous l’OTAN: Divide et Impera Comment l’OTAN a transformé l’Europe en vassale de Washington

L’Europe sous l’OTAN: Divide et Impera

Comment l’OTAN a transformé l’Europe en vassale de Washington

par "The Otter"

The Otter avance que, depuis sa création, l’OTAN a servi à maintenir l’Europe sous la tutelle des États-Unis en bloquant ses liens avec la Russie et en imposant une vassalisation sous couvert de défense.

C’est le premier secrétaire général de l’OTAN, Lord Hastings Ismay, qui déclara que le but de l’alliance était « de tenir l’Union soviétique hors (d'Europe), les Américains en Europe et les Allemands à terre ». Cet aveu franc dévoile la véritable intention de l’OTAN : non pas une alliance de défense mutuelle, mais un instrument pour subordonner l’Europe aux intérêts des États-Unis.

C’est le premier secrétaire général de l’OTAN, Lord Hastings Ismay, qui déclara que le but de l’alliance était « de tenir l’Union soviétique hors (d'Europe), les Américains en Europe et les Allemands à terre ». Cet aveu franc dévoile la véritable intention de l’OTAN : non pas une alliance de défense mutuelle, mais un instrument pour subordonner l’Europe aux intérêts des États-Unis.

L’OTAN est présentée comme un rempart contre les menaces extérieures protégeant ce qu’on appelle l’Occident, mais tout au long de son histoire, elle a systématiquement réprimé l’autonomie européenne, drainé économiquement le continent et empêché la création de liens stratégiques avec la Russie. Malgré le discours actuel affirmant que l’Europe ne paie pas sa part — discours que le secrétaire général actuel, Mark Rutte, a joyeusement relayé en appelant Donald Trump « papa » — la réalité est que l’Europe a déjà payé un prix élevé tout en acceptant de devenir vassale de l’Amérique.

Charles de Gaulle avait averti que l’Europe deviendrait un protectorat des États-Unis, et rétrospectivement, cet avertissement apparaît prophétique. De la crise de Suez à Nord Stream 2, les États-Unis ont agi contre les intérêts européens via le cadre de l’OTAN. L’Union européenne s’est muée en marionnettes serviles sous la coupe d’un pays qui érode continuellement leur indépendance.

Reconstruire l’Europe à l’image de l’Amérique

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe était en ruines. Les États-Unis ont cherché à remodeler le continent selon leurs intérêts stratégiques. L’OTAN fut créée le 4 avril 1949 comme organisation de défense collective selon l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord. Son objectif, non dit, était d’empêcher le retour du militarisme allemand; cependant, sachant que le réarmement allemand était inévitable, l’Amérique a intégré l’Allemagne de l’Ouest à l’OTAN en 1955. Cela a mis fin à l’occupation alliée de l’Allemagne, mais la remilitarisation s’est faite sous un contrôle strict de l’alliance. Au lieu de réduire le nombre de bases militaires en Allemagne, le gouvernement américain les a augmentées sous prétexte de contenir l’Union soviétique, alors qu’il s’agissait en réalité de garder l’Allemagne sous son joug. Des documents déclassifiés révèlent que l’intention des États-Unis était un « double containment » de l’Allemagne et de l’Union soviétique. Ainsi commence la vassalisation de l’Europe par l’OTAN.

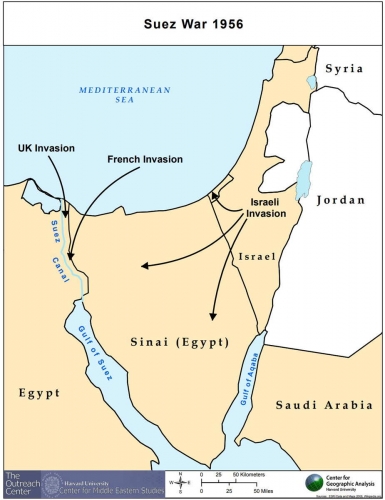

La pression américaine via l’OTAN a conduit rapidement à une humiliation de l’Europe en 1956. Le Royaume-Uni et la France, avec l’aide d’Israël, envahirent l’Égypte pour reprendre le contrôle du canal de Suez, que le président égyptien Gamal Abdel Nasser avait nationalisé, retirant ainsi le contrôle à la Compagnie française du canal de Suez. La crise de Suez a mis en péril l’autonomie européenne et une voie commerciale clé. Le président américain Dwight D. Eisenhower cherchait à préserver l’influence américaine dans les pays arabes, les empêchant de se rapprocher de l’Union soviétique.

Le gouvernement américain promouvait la décolonisation, et permettre une aventure franco-britannique aurait sapé la crédibilité de l’Amérique. Eisenhower menaça de couper le soutien financier à la Grande-Bretagne, entraînant un retrait humiliant qui exposa les limites de tout pouvoir européen sans l’approbation des États-Unis. Les nations européennes furent soumises à discipline, apprenant que toute action indépendante pouvait entraîner des représailles américaines, renforçant ainsi leur dépendance vis-à-vis de Washington.

L’après-guerre froide : répression de la volonté européenne

À la fin de la guerre froide en 1990, alors que débutaient les discussions sur la réunification allemande, le secrétaire d’État américain James Baker et le chancelier allemand Helmut Kohl donnèrent à Mikhaïl Gorbatchev l’assurance que l’OTAN ne s’étendrait pas « d’un pouce vers l’est ». Or, ces promesses furent rapidement abandonnées. Dès 1999, l’OTAN avait intégré la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie, rapprochant ses frontières de la Russie, malgré les nombreux débats internes qui se déroulaient en Europe pour imaginer et prévoir d’autres cadres pour assurer la sécurité européenne.

Cette expansion a étouffé toutes les propositions naissantes d’une architecture de sécurité paneuropéenne plus inclusive, qui aurait pu favoriser l’indépendance vis-à-vis de la domination américaine. La France et l’Allemagne discutaient de la revitalisation d’organisations comme l’Union de l’Europe occidentale pour créer un système de sécurité européen plus large. Les décideurs américains considéraient ces alternatives comme une menace à leur influence. Les États-Unis ont activement promu l’élargissement de l’OTAN pour maintenir l’Europe arrimée aux structures transatlantiques. Cela a non seulement aliéné la Russie, mais aussi permis que l’Europe demeure entièrement dépendante du leadership militaire et des décisions américaines.

Cette expansion a étouffé toutes les propositions naissantes d’une architecture de sécurité paneuropéenne plus inclusive, qui aurait pu favoriser l’indépendance vis-à-vis de la domination américaine. La France et l’Allemagne discutaient de la revitalisation d’organisations comme l’Union de l’Europe occidentale pour créer un système de sécurité européen plus large. Les décideurs américains considéraient ces alternatives comme une menace à leur influence. Les États-Unis ont activement promu l’élargissement de l’OTAN pour maintenir l’Europe arrimée aux structures transatlantiques. Cela a non seulement aliéné la Russie, mais aussi permis que l’Europe demeure entièrement dépendante du leadership militaire et des décisions américaines.

Le mythe du « passager clandestin »

Le président américain Donald Trump a maintes fois affirmé que les membres européens de l’OTAN ne payaient pas leur « dû », suggérant que les États-Unis supportaient un fardeau financier démesuré. En réalité, l’OTAN n’impose ni « cotisation » ni « facture » — les contributions sont volontaires, basées sur la règle des 2% du PIB adoptée en 2014. Les pays européens consacrent environ 2,27% de leur PIB collectif, mais leur PIB est inférieur à celui des États-Unis, ce qui fait que leurs contributions financières sont moins élevées. Les États-Unis offrent 3,2% de leur PIB à l’OTAN, un chiffre marginalement supérieur. Les nouveaux objectifs de dépenses, fixés à 5% par État membre, exerceront une pression considérable sur des économies européennes déjà fragilisées, prouvant que l’OTAN est surtout un bâton pour contraindre les nations européennes.

Même en payant davantage, l’Amérique bénéficie du protocole de normalisation de l’OTAN, qui garantit l’interopérabilité. Cela oblige de fait les pays européens à acheter du matériel militaire auprès de sociétés américaines. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les importations d’armes des États européens ont augmenté de 155% entre 2015-19 et 2020-24, les États-Unis fournissant 64% des importations des membres européens de l’OTAN sur cette période. Cela représente des milliards en transferts. Les ventes d’armes américaines totalisent 318,7 milliards de dollars, l’Europe en représentant 35%.

En 2024, l’Europe a dépensé environ 111,5 milliards de dollars pour des armes américaines (hors Ukraine), tandis que la contribution américaine au budget de l’OTAN s’élève à 15,9% des 4,6 milliards d’euros, soit 731 millions d’euros — ou une infime fraction (environ 0,0026%) du PIB américain.

Les affirmations de Trump selon lesquelles l’Europe abrite des « profiteurs » ne prennent en compte qu’une partie de l’équation, car les États-Unis engrangent plus de cent milliards de dollars grâce au mandat de l’OTAN.

Alors que les États-Unis tirent d’énormes profits des achats d’armes européens, les industries de défense locales stagnent à cause de cette dépendance forcée. Les pays européens de l’OTAN achètent deux tiers de leurs importations aux États-Unis, au détriment de fabricants locaux comme l’Allemand Rheinmetall ou le Français Thales. Le coût de cette réalité nuit à l’innovation européenne et à la croissance de l’emploi.

Les prévisions de printemps 2025 de la Commission européenne avertissent qu’une augmentation des dépenses de défense pour répondre aux objectifs de l’OTAN pourrait aggraver la situation, car les industries nationales fragmentées peinent à rivaliser, entraînant des coûts plus élevés et moins d’innovation. L’Amérique vide l’Europe de sa substance tout en se plaignant de ses propres choix politiques de dépenser une part exorbitante de son PIB dans la défense.

Nous sommes entrés dans une réalité géopolitique où l’Europe dépendra davantage des armes américaines pour atteindre l’objectif de 5% du PIB d’ici 2032. L’innovation va fléchir, car les entreprises européennes devront concentrer leurs efforts sur la montée en puissance plutôt que sur la R&D. L’Europe risque de perdre encore plus d’autonomie à travers ces nouveaux objectifs de dépenses.

L’arme énergétique : empêcher les liens euro-russes

Les impératifs stratégiques de l’OTAN sont allés au-delà des alliances militaires pour perturber activement le potentiel d’intégration économique plus profonde entre l’Europe et la Russie, particulièrement dans le secteur énergétique. Les liens énergétiques euro-russes étaient perçus comme une menace pour l’hégémonie américaine, ce qui explique l’opposition farouche des États-Unis à des projets comme Nord Stream 2, contribuant à forcer l’Europe à se tourner vers des alternatives plus coûteuses. Cette ingérence a privé l’Europe du gaz russe abordable tout en enrichissant les exportateurs américains, aggravant la crise économique sur un continent déjà confronté à la hausse des prix de l’énergie.

Les gazoducs Nord Stream, destinés à acheminer directement le gaz russe vers l’Allemagne sous la mer Baltique, représentaient une voie vers la sécurité énergétique et des coûts réduits pour l’Europe, avec la possibilité de diminuer les prix de 30 à 40% grâce à la diversification de l’offre. Les États-Unis se sont opposés avec véhémence à Nord Stream 2 dès le départ, le présentant comme un instrument d’influence russe qui contournerait l’Ukraine et saperait l’unité européenne.

En 2019, l’administration Trump a imposé des sanctions via la loi Protecting Europe’s Energy Security Act, visant les entreprises impliquées dans la construction du gazoduc. Des efforts bipartisans (Républicains + Démocrates) au Congrès ont été entrepris pour stopper le projet, invoquant le risque que la Russie « militarise » l’énergie.

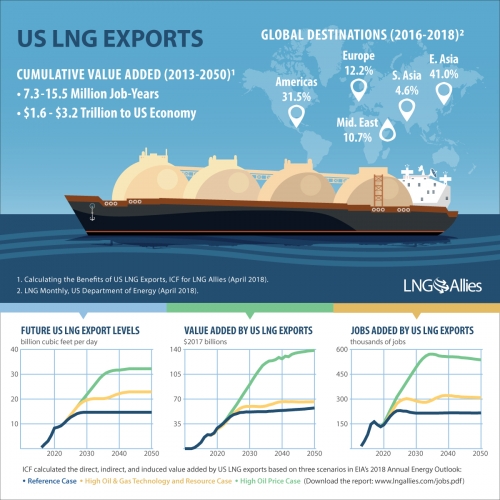

Le point culminant fut le sabotage des gazoducs en septembre 2022, qui provoqua d’énormes émissions de méthane. Des allégations d’implication américaine (et ukrainienne) sont régulièrement apparues, y compris des rapports évoquant la pose d’explosifs par des plongeurs de la Navy lors de l’exercice BALTOPS 22 de l’OTAN, avec l’aide norvégienne pour obtenir la détonation. L’incident a effectivement coupé un lien clé entre l’Europe et la Russie, forçant l’Europe à une diversification hâtive qui a bénéficié aux fournisseurs américains. Les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) américain vers l’Europe ont atteint un record de 8,5 millions de tonnes en décembre 2024. En mai 2025, l’UE importait 4,6 milliards de mètres cubes de GNL américain par mois, les États-Unis représentant 50,7% du total des importations de GNL de l’UE au premier trimestre 2025 — contre des niveaux négligeables avant 2022.

La multipolarité comme solution

Le passé est ce qu’il est, et aujourd’hui l’Europe se retrouve dans une situation où les actions de l’OTAN ont empêché des liens économiques fructueux avec la Russie — liens qui auraient pu éviter la guerre en Ukraine tout en assurant la sécurité énergétique. Ces relations pourront se rétablir à terme, mais l’Europe ne doit pas attendre indéfiniment. Elle doit se réveiller à la réalité que son potentiel est entravé par Washington et ses bases militaires qui colonisent le continent.

Si l’Europe ne parvient pas à regarder au-delà de l’albatros étoilé accroché à son cou, elle risque de devenir un vassal permanent des États-Unis. Rétablir les relations avec la Russie n’est peut-être pas à l’ordre du jour, mais l’Europe peut regarder au-delà de l’Occident vers l’Est et l’Afrique. Le Nigeria et le Mozambique sont prêts à fournir du GNL à l’Europe, ce qui pourrait être accéléré par des investissements européens. L’Europe a la capacité d’assurer son approvisionnement énergétique et de renforcer son économie si elle a le courage de cesser d’être le chien de garde d’une puissance qui la parasite.

Les dirigeants européens prétendent rechercher une « autonomie stratégique », mais tant qu’ils ne reconnaîtront pas les dégâts causés par l’OTAN, ils ne seront jamais souverains. Le monde évolue vers la multipolarité, les droits de douane de Trump ayant bouleversé le système économique mondial comme jamais auparavant. De nouvelles alliances se forment, et d’anciens ennemis comme l’Inde et la Chine entretiennent désormais des relations chaleureuses. Des blocs commerciaux se créent, excluant les États-Unis à cause de leur imprévisibilité. Le message est écrit sur le mur; reste à savoir si les dirigeants européens sauront lire ce qui est déjà gravé dans l’avenir.

09:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, otan, affaires européennes, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook