lundi, 21 septembre 2009

Comment l'âge numérique rend nos jeunes idiots

Comment l’âge numérique rend nos jeunes idiots

Il y a quelques mois, un quotidien romand s’émerveillait du témoignage d’une ado qui assurait pouvoir en même temps faire ses devoirs, envoyer des SMS, «chatter» sur quelque réseau social, tout en écoutant de la musique. Poudre aux yeux, évidemment.

Internet nous prépare en réalité une génération dramatiquement stupide, inculte, et coupée de la société adulte. Ce sévère constat est celui de Marc Bauerlein, professeur et directeur de recherche aux Etats-Unis. Son bestseller* a fait beaucoup de bruit, et il a été suivi par un grand nombre d’ouvrages faisant l’analyse critique de l’impact d’internet sur la société – des analyses critiques qu’on attend toujours chez nous.

Internet peut être un formidable vecteur de culture, de savoir et de développement personnel. Mais il n’est que rarement utilisé comme tel: le divertissement facile et la socialisation à niveau minimaliste en sont les usages les plus courants – même chez les adultes.

Le problème des enfants et des ados est sérieux dans la mesure où ils sont pris au piège des séductions multiples et obligatoires du réseau. Comme le relève Marc Bauerlein, la chambre de l’ado «n’est plus un sanctuaire, c’est une centrale de commande. E-mails, messages, blogs et commentaires, appels téléphoniques, tweets, photos et chansons tombent en avalanche chaque soir, et si le jeune ne répond pas, il est largué.» Or rien n’est pire pour un ado que de risquer l’exclusion du groupe, car à cet âge-là c’est ce qui compte le plus: celui qui ne participe pas, ne répond pas, ne donne pas son avis, devient un paria impitoyablement rejeté par les autres.

Cette contrainte, dont les parents n’ont pas idée, fait peser sur les enfants et les ados une pression, un stress inouïs, qui leur interdit la concentration nécessaire pour arriver au bout d’un devoir scolaire, par exemple, ou au bout de la lecture d’un livre. Observez-les pianoter frénétiquement, à toute heure du jour et du soir, et vous verrez vite qu’ils ne s’amusent pas du tout.

Mais il y a pire: en passant une bonne partie de leur temps à gérer leurs nombreux réseaux et messageries (qui se multiplient, et il faut être de tous!), ils passent à côté de ce qui leur permettra d’atteindre l’âge adulte avec un développement d’adulte: l’assimilation d’un savoir et d’une culture, historique et civique, notamment par les livres, le contact avec des générations plus âgées (les profs, les parents) – autant d’outils pour grandir qui ne sont disponible qu’à l’adolescence.

* «The Dumbest Generation», de Mark Bauerlein. Ed. Jeremy P. Tarcher/Penguin.

Par Philippe Barraud

Source : Commentaires [1]

Article printed from :: Novopress.info Suisse: http://ch.novopress.info

URL to article: http://ch.novopress.info/3997/comment-l%e2%80%99age-numerique-rend-nos-jeunes-idiots/

URLs in this post:

[1] Commentaires: http://www.commentaires.com/societe/comment-lage-numerique-rend-nos-jeunes-idiots

00:28 Publié dans Ecole/Education | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, postmodernité, âge numérique, décadence, déclin, éducation, jeunes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les articles de Jean Paul Roux sur clio.fr

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asie centrale, eurasisme, eurasie, moyen orient, turquie, empire ottoman, iran, afghanistan, chypre, croisades, turcologie, iranologie, asie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

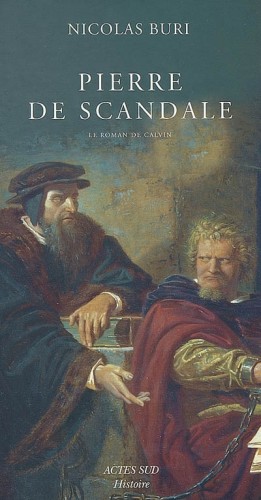

"Pierre de scandale" de Nicolas Buri

"Pierre de scandale" de Nicolas Buri

L’année 2009 est le cinq centième anniversaire de naissance de Jean Calvin. C’est donc dire que le roman de Nicolas Buri, mettant le personnage de Calvin en évidence, tombe à point. À travers Calvin Pierre de scandale nous décrit aussi toute une époque. Celle d’une chasse aux sorcières tous azimuts qui ne laissait place à aucune compassion. Les tenants de la Réforme protestante n’ont trouvé rien de mieux que d’imiter l’Inquisition catholique. Ce roman nous montre la bêtise des maniaques de dieu portant des œillères faites de récits bibliques interprétés d’obtuse façon.

Cruels, humains, trop humains, sont les tenants de l’orthodoxie biblique. Les ennemis du dogme, les amis de la liberté de parole « … avaient fui, chassés, une main en moins pour l’avoir levée contre un pasteur, la langue percée au fer pour blasphème, ou tués sous la torture, pour paillardise, adultère, sorcellerie, ou simplement par ignorance de ce que lui, Calvin, tenait pour vrai. » On a beau dire que cela se passait au XVIème siècle mais force est de constater qu’il en reste quelques relents de nos jours.

Calvin, âgé de vingt-sept ans arrive un jour de l'année 1536 à Genève, ville que l'on dit la plus sale et la plus paillarde d'Europe. Avant d'en devenir le maître, il livre une lutte à mort contre les ennemis de l'intérieur, ceux qui ne se conforment pas aux diktats de la bible telle qu’il se plait à l’interpréter. Cette Cité de Dieu, Jérusalem nouvelle, devient le havre de ces hérétiques que l'on appelle 'protestants'. Si Calvin crée pour eux une ville cosmopolite, pour beaucoup de Genevois il reste 'le Français', l'étranger, l'homme à abattre, pourfendeur de leurs libertés et juge de leur quotidien, leur imposant jusqu'à la couleur des vêtements et la forme des chaussures. Désormais, catholiques et protestants forment deux blocs qui se font face. Dans un camp comme dans l'autre, il y a des excommuniés, des résistants. L'âpre théorie des guerres de religion peut commencer de dévaster l'Europe.

Calvin, dans le roman de Buri, est la figure même de l’intolérance, de l’irrationalisme, de l’aveuglement biblique et de la bêtise. Pour mieux comprendre certaines attitudes contemporaines de fondamentalistes è tout crin, un roman à lire.

Nicolas Buri est né en 1965 à Genève. Il en est à son premier roman. Il travaille comme rédacteur-concepteur. Il est également l'auteur de scénarios réalisés pour la télévision et le cinéma.

Nombre de pages : 304

Prix suggéré : 22,8 €

Éditions Actes Sud

www.actes-sud.fr

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suisse, littérature, lettres, lettres suisses, littérature suisse, genève, guerres de religion, calvinisme, protestantisme, 16ème siècle, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'aventure des Artamanen

L'aventure des Artamanen

A la fin du XIXième siècle, les premiers mouvements de jeunesse libres voient le jour en Allemagne. L'émergence de ces groupes correspondait bien à la mentalité “fin-de-siècle”, typique d'une urbanisation galopante avec, pour corollaire, un embourgeoisement de plus en plus accentué et de plus en plus critiqué. Les critiques à l'encontre de la société du XIXième siècle, jugée trop bourgeoise et trop matérialiste, suscitent un renouveau de la tradition des randonnées, de même qu'un intérêt de plus en plus prononcé pour la culture populaire et la vie traditionnelle à la campagne. Tout cela fournit un terreau idéal pour les auberges de jeunesse, les cercles de randonneurs, les groupes de danses populaires et les mouvements de jeunesse libres.

Les racines du mouvement Wandervogel, le premier mouvement de jeunesse libre en Allemagne, se situent résolument dans ce vaste mouvement protestataire. Toutefois, dans la phase initiale du mouvement de jeunesse libre, on ne trouvera nulle critique fondamentale de la société. Avant toute chose, ces garçons souhaitaient fuir l'emprise étouffante de la Belle Epoque et de son kistsch. Pour parvenir à leurs fins, ils s'en allaient dans le vaste monde et prônaient une existence libre, sans soucis, en osmose avec la nature. Il faudra attendre 1910 pour que l'on rompe avec ces tendances purement individualistes. Mais à partir de cette année-là, l'intérêt croît pour les danses populaires, les coutumes, les vieux lieder et les vieilles légendes, de même que pour l'histoire nationale allemande.

Avec la rencontre sur le Hoher Meissner, les 11 et 12 octobre 1913, la protestation contre la société bourgeoise s'exprime pourla première fois en toute clarté. On disait désormais sans ambages que l'on voulait créer un “royaume de la jeunesse” (un “Jugendreich”) sans immixtion des adultes. Ce serait pour cette raison que les dizaines de ligues présentes se sont jointes à la Freideutsche Jugend. Tous voulaient dépasser l'individualisme de la période “Wandervogel”. Le désir de mener une action commune devenait de plus en plus fort et on croyait, dur comme fer, en la possibilité de forger une nouvelle communauté, une communauté vivante déployant son style propre, en opposition frontale à la société de masse des adultes.

Quand éclate la première guerre mondiale, ce rêve se brise en mille morceaux. Sur tous les fronts les volontaires issus du mouvement de jeunesse tombent au service d'une société qu'ils avaient méprisée. La guerre laissa ses traces aussi après Versailles dans le mouvement de jeunesse. Plusieurs ligues, dans les circonstances de l'époque, finissent par s'engager dans des mouvances politiques ou s'adonnent aux expériences les plus insolites. On ne pouvait plus parler d'unité. C'était le morcellement complet. Pourtant, certains groupes se maintiennent et des ligues plus vigoureuses voient le jour.

Parmi ces ligues, l'une des plus remarquables fut celle des Artamanen qui, par le biais du travail agricole, voulaient jeter les bases d'une nouvelle communauté. L'émergence du mouvement des Artamanen trouve son origine, au début des années 20, quand, dans les cercles nationalistes de plus en plus de voix réclament l'introduction d'une service général du travail obligatoire. Ce fut notamment le cas du “Jungdeutscher Orde” d'Arthur Mahraun qui était, à l'époque, l'une des organisations nationalistes les plus importantes en Allemagne. Cet “Ordre” plaidait en faveur d'un service du travail obligatoire. En même temps, on constatait que dans certains cantons de l'Est de l'Allemagne, une minorité germanique se trouvait désormais en face d'une majorité étrangère, essentiellement polonaise. Ce déséquilibre ethnique était dû principalement au fait que les gros propriétaires terriens allemands faisaient systématiquement appel à des travailleurs agricoles saisonniers d'origine polonaise.

Ce problème existait depuis un certain temps déjà lorsqu'à la fin de l'année 1923, et au début de 1924, quelques appels sont lancés dans diverses publications. On demande aux jeunes de fonder des communautés de volontaires du travail pour reprendre les tâches habituellement dévolues aux ouvriers agricoles polonais. La constitution de ces communautés de travail était considérée comme un service volontaire au bénéfice du peuple allemand tout entier, comme un exemple par l'action et comme une possibilité d'échapper à l'urbanisation fatidique et de freiner la colonisation polonaise des terres de l'Est. C'est à la suite de ces appels que le mouvement des Artamanen se constitue. “Artam” signifie “gardien du pays”. Au début, le mouvement rassemblait vaille que vaille des individus issus de diverses ligues (surtout des garçons venus du Wandervogel, mais aussi des Catholiques du mouvement Quickborn, ensuite des anciens du Jungdeutscher Orde, des SA et des militants des “Wehrverbände”, c'est-à-dire des associations de défense des provinces de l'Est). Par la suite, il évolua pour devenir une organisation bien structurée, active dans les provinces de l'Est du Reich (surtout en Prusse orientale et centrale).

En avril 1924, les 80 premiers Artamanen, répartis en onze groupes différents, commencent à travailler. Au cours de cette première phase, il s'agissait surtout de refouler les travailleurs saisonniers polonais et d'accentuer la densité démographique germanique dans les zones frontalières, mais, finalement, les intentions des Artamanen allaient plus loin. Ils voulaient jeter les bases d'une nouvelle communauté populaire qui devait prendre forme d'abord dans les régions de l'Est. En revalorisant le travail agricole, la jeunesse retrouverait ainsi sa véritable destination et renouerait avec la vraie essence du peuple. En transplantant une partie de la jeunesse citadine dans les campagnes, on voulait créer une nouvelle caste paysanne, soutenue par une organisation populaire bien structurée.

Cette volonté faisait du mouvement des Artamanen une organisation vraiment différente des autres ligues de jeunesse. Contrairement aux premières ligues, qui ne formaient que des communautés temporaires pour les fins de semaine, les Artamanen constituaient une communauté permanente s'étendant à toute l'année. Pendant la période de mars à décembre les Artamanen vivaient en petits groupes de 4 à 20 personnes regroupées sur la même exploitation agricole. Elles travaillaient ensemble et passaient ensemble leur temps libre dans des “troupes de jeu” (Spielscharen), présentes dès le début de l'aventure des Artamanen, afin d'organiser des randonnées pendant les heures chômées ou les mois d'hiver. Souvent, ils organisaient des soirées communautaires ou des discussions pour les jeunes des villages où ils séjournaient. De cette façon, les Artamanen voulaient contribuer à la revitalisation de la culture des campagnes. L'“Artam-Bund” —c'est ainsi que le mouvement s'appelera à partir de 1926— noue les contacts nécessaires avec les propriétaires de grandes entreprises agricoles et avec les autorités. Il veille à ce que les contrats soient respectés et à ce que des logements décents soient disponibles, pour autant que ce n'ait pas été le cas.

Dans le courant 1929, 2300 Artamanen étaient actifs dans 270 grandes fermes. L'“Artam-Bund” était alors au sommet de son développement. Hélas, cette année-là plusieurs conflits déchirent le mouvement... Depuis deux ans environ, on essayait, au sein du mouvement des Artamanen, de se doter d'une installation permanente dans les régions de l'Est. Pour y parvenir, le mouvement aurait dû acheter plusieurs fermes qui auraient ensuite été exploitées en communauté. Tout le monde n'était pas d'accord au sein du mouvement pour concrétiser ce projet. Un certain nombre de responsables régionaux plaidaient plutôt pour la généralisation d'un service du travail rural. Par ailleurs, les Artamanen devenus nationaux-socialistes tentaient par tous les moyens de dissoudre le mouvement dans la NSDAP. Parmi les principaux partisans de cette absorption, il y avait Heinrich Himmler, qui fut, pendant un bref moment de sa vie, un Artaman. Ces dissensus conduisirent à une rupture. L'“Artam-Bund” congédia plus de la moitié de ses cadres et se consacra essentiellement au travail agricole. Par ailleurs, une nouvelle ligue voit le jour, l'“Artamanen-Bündische Gemeinde für Landarbeit und Siedlung” qui se consacra plus spécialement aux colonisations permanentes. Outre ces deux pôles, citons le “Bund der Artamanen/National-sozialistischer Freiwillige Arbeitsdienst auf dem Lande”, basé dans le Mecklembourg. Ce groupe, moins nombreux que les deux autres, devait devenir le noyau dur du futur “Service Rural” de la Hitlerjugend.

En 1930, la “Bündische Gemeinde” achète sa première propriété en Prusse orientale. Dans la foulée, elle en achète d'autres. Entre 1930 et 1935, ils reprennent 158 exploitations agricoles. Parmi celles-ci, 46 étaient des installations communautaires. Les autres, après quelques années d'exploitation communautaire, ont été cédées à des Artamanen qui avaient décidé de demeurer sur place et de continuer la ferme par leurs propres moyens. On remarquera surtout que la ligue a toujours refusé de vendre des exploitations. Selon la “Bündische Gemeinde”, une politique de vente aurait pour conséquence immédiate que les installations iraient toujours aux seuls Artamanen qui pouvaient se le permettre financièrement. Cela aurait été en contradiction totale avec les buts du mouvement. La “Bündische Gemeinde” voulait donner à chaque Artaman la possibilité de commencer une exploitation agricole ou de prendre en charge la formation des nouveaux venus dans l'un des centres du mouvement. Les plus grandes exploitations communautaires de l'“Artamanen-Bündische Gemeinde” étaient celle de Koritten (1931) avec 150 ha et celle de Kopellow (1933) avec 582 ha.

Au cours de l'année 1934, l'“Artam-Bund” a dû faire face à des problèmes financiers croissants et a fini par devoir se faire absorber par le “Service Rural” de la Hitlerjugend. La “Bündische Gemeinde”, qui avait su préserver une relative autonomie, doit affronter de plus en plus de difficultés pour obtenir des terres. C'est la conséquence de la méfiance et du scepticisme des autorités nationales-socialistes et des multiples “organisations de colons”. Une année plus tard, le dernier groupe des Artamanen doit s'aligner sur les desiderata du parti. Il comptait encore environ 700 membres.

Jan CREVE.

(ex: Dietsland-Europa, n°11/1988, trad. franç;: Robert Steuckers).

Source: Peter SCHMITZ, Die Artamanen. Landarbeit und Siedlung bündischer Jugend in Deutschland. 1924-1935, Dietrich Pfaehler Verlag, Bad Neustadt, 1985, 168 p., nombreuses illustrations.

00:05 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, mouvemetns de jeunesse, jeunesse, années 30, années 20, weimar, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook