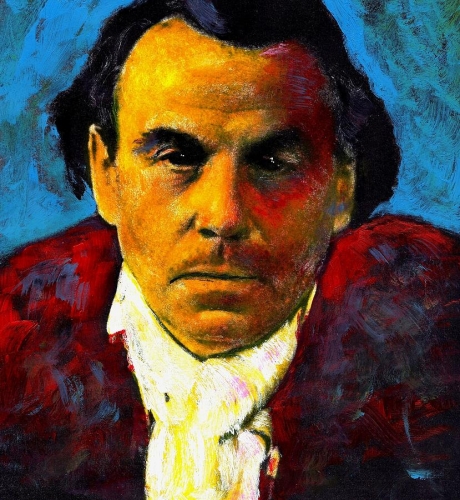

Théophile Gautier (1811-1872) occupe une place-charnière dans notre grand XIXe siècle, ayant un pied chez les romantiques et un deuxième chez les parnassiens, voire un troisième chez les réalistes. Combattant parmi les plus en vue de la « bataille d’Hernani » en février 1830, il a été, très jeune, en relations avec Hugo, Lamartine, Musset, Nerval, Dumas, Nodier, etc. Mais figure tutélaire des « dîners Magny » sous le Second Empire, il fut aussi proche de Flaubert, Baudelaire, Sainte-Beuve, les Goncourt, Renan, Taine, Du Camp, etc. Tous les témoins ont souligné sa personnalité haute en couleurs, sa liberté de ton et d’opinion, son sens de la provocation, son art de la causerie gauloise et débridée.

Son œuvre le fait aujourd'hui considérer comme un auteur de deuxième rang, et ce n’est peut-être pas injuste. Comme Musset, ses dix premières années (je veux dire entre 20 et 30 ans) ont été prodigieuses, et en comparaison la suite paraît un déclin. Sa poésie des années 1830, trop méconnue, ne manque pas de force, mais consiste en variations sur les poncifs romantiques. Ensuite, sa veine se tarit : il passe aux octosyllabes froids et insipides d’Émaux et camées, antichambre de la stérilité [1]. Ses récits sont intéressants, mais on n’y sent pas la griffe du génie : ses histoires d’amour tragiques sonnent un peu creux au milieu des décors de marbre qu’il a reconstitués en plasticien [2]. C’est qu’il a érigé l’insensibilité en système, allant jusqu’à prétendre que s’il avait glissé ici et là un peu de sentiment dans ses livres, c’était uniquement pour « donner satisfaction aux bourgeois » [3]. Il ne faut pas le croire entièrement, mais il est certain qu’il a développé en lui, au fil des années, un intérêt exagéré pour le monde matériel, qui a asséché sa sensibilité et dévitalisé son œuvre. Il était peut-être plus fait pour être peintre qu’écrivain [4].

Son œuvre le fait aujourd'hui considérer comme un auteur de deuxième rang, et ce n’est peut-être pas injuste. Comme Musset, ses dix premières années (je veux dire entre 20 et 30 ans) ont été prodigieuses, et en comparaison la suite paraît un déclin. Sa poésie des années 1830, trop méconnue, ne manque pas de force, mais consiste en variations sur les poncifs romantiques. Ensuite, sa veine se tarit : il passe aux octosyllabes froids et insipides d’Émaux et camées, antichambre de la stérilité [1]. Ses récits sont intéressants, mais on n’y sent pas la griffe du génie : ses histoires d’amour tragiques sonnent un peu creux au milieu des décors de marbre qu’il a reconstitués en plasticien [2]. C’est qu’il a érigé l’insensibilité en système, allant jusqu’à prétendre que s’il avait glissé ici et là un peu de sentiment dans ses livres, c’était uniquement pour « donner satisfaction aux bourgeois » [3]. Il ne faut pas le croire entièrement, mais il est certain qu’il a développé en lui, au fil des années, un intérêt exagéré pour le monde matériel, qui a asséché sa sensibilité et dévitalisé son œuvre. Il était peut-être plus fait pour être peintre qu’écrivain [4].

Mais cet artiste purement descriptif n’était qu’une face de sa riche personnalité. « Le bon Théo » fut aussi un causeur étonnant, truculent comme pas deux, jamais à court de paradoxes ni de bouffonneries provocatrices. Il affichait sur toute chose des jugements tranchés qui allaient à rebours de la pensée dominante, dans les termes les plus verts et les plus libres, avec une telle assurance dans le cynisme qu’on se demande dans quelle mesure il prenait au sérieux ses boutades, envers d’un nihilisme total qui transparaît bien dans la collection de citations que j’ai rassemblées. Avec ça, le plus joyeux et le plus distrayant des compagnons. Bref, une « nature » qui ne passait pas inaperçue, une sorte de Jean Yanne du Second Empire qui aurait professé le culte de l’Art d’Oscar Wilde, vite devenue la vedette non des Grosses têtes mais du salon de la princesse Mathilde et des dîners Magny [5]. C’est comme si l’inhumaine impassibilité qu’il imposa à son œuvre, comprimant insupportablement son tempérament, avait fait rejaillir celui-ci dans la conversation avec une force décuplée. Sa dualité rappelle fortement celle de Flaubert, avec qui il fut lié par l’amitié et une admiration réciproque, et dont les lettres tonitruantes font aussi entendre une tout autre tonalité que les romans trop gourmés.

Cette faconde fameuse, qui donna à Théophile Gautier, aux yeux de ses contemporains, une place bien plus importante que celle que la postérité lui a accordée, éclate encore pour nous dans les propos que rapportent surtout les frères Goncourt, à un moindre degré son ami Ernest Feydeau et son gendre Émile Bergerat. Mais alors que c’est bien le même nihilisme qu’on lit dans les lettres à Louise Colet et dans L’Éducation sentimentale ou Bouvard et Pécuchet, – on n’imaginait pas que le conteur de La Morte amoureuse, du Roman de la momie et de Spirite, ou le poète d’España et d’Émaux et camées, celui que Baudelaire salua dans la dédicace des Fleurs du Mal comme un « poète impeccable, parfait magicien ès lettres françaises », – pût traiter Pascal de « pur cul », affirmer que « Racine faisait des vers comme un porc », asséner qu’ « il n’y a rien de plus infect » que la langue de Molière, dont les vers sont « pleins d’enchifrènement » et dont Le Misanthrope est « une comédie des jésuites pour la rentrée des classes… Ah ! le cochon, quelle langue ! Est-ce mal écrit !… », ou juger ainsi le Roi-Soleil : « Un porc grêlé comme une écumoire ! Et petit : il n’avait pas cinq pieds, le Grand roi… Toujours à manger et à chier… C’est plein de merde, ce temps-là ! Voyez la lettre de la Palatine sur la merde… Un idiot avec celà, et bête !… Parce qu’il donnait des pensions de quinze-cents livres pour qu’on le chantât… Une fistule dans le cul et une autre dans le nez, qui correspondait au palais et lui faisait juter par le nez des carottes et toutes les juliennes de son temps… » [6], entre cent autres fusées tout aussi drôlatiques.

Les Goncourt, qui l’avaient d'abord jugé un peu sévèrement [7], deviennent vite, et à juste titre, émerveillés par cette infatigable verve rabelaisienne, au point de juger le causeur supérieur à l’écrivain, ce qu’on a envie de ratifier, car on peut faire des réserves sur sa poésie et sur ses récits, mais pas sur la truculence ni la vigueur de ses formules : « Gautier sème intarissablement les paradoxes, les propos élevés, les pensées originales, les perles de sa fantaisie. Quel causeur ! Bien supérieur à ses livres ; et toujours, dans la parole, bien au-delà de ce qu’il écrit ! Quel régal pour des artistes que cette langue au double timbre, qui a les deux notes, souvent mêlées, de Rabelais et d’Henri Heine, de l’énormité grasse ou de la tendre mélancolie ! » [8]. Ils préviennent toutefois qu’il faut faire la part de la provocation dans ses saillies et ne pas toutes les prendre au premier degré. À un passage où Gautier se déclare totalement fermé à la musique et où il traite Gounod de « pur âne », Edmond de Goncourt a ajouté en 1887 une note importante : « La qualité caractéristique, je dirai, la beauté de la conversation de Gautier était l’énormité du paradoxe. C’est dire que dans cette négation absolue de la musique, prendre cette grosse blague injurieuse pour le vrai jugement de l’illustre écrivain sur le talent de M. Gounod, ce serait faire preuve de peu d’intelligence ou d’une grande hostilité contre le sténographe de cette boutade antimusicale. » [9]

Les Goncourt, qui l’avaient d'abord jugé un peu sévèrement [7], deviennent vite, et à juste titre, émerveillés par cette infatigable verve rabelaisienne, au point de juger le causeur supérieur à l’écrivain, ce qu’on a envie de ratifier, car on peut faire des réserves sur sa poésie et sur ses récits, mais pas sur la truculence ni la vigueur de ses formules : « Gautier sème intarissablement les paradoxes, les propos élevés, les pensées originales, les perles de sa fantaisie. Quel causeur ! Bien supérieur à ses livres ; et toujours, dans la parole, bien au-delà de ce qu’il écrit ! Quel régal pour des artistes que cette langue au double timbre, qui a les deux notes, souvent mêlées, de Rabelais et d’Henri Heine, de l’énormité grasse ou de la tendre mélancolie ! » [8]. Ils préviennent toutefois qu’il faut faire la part de la provocation dans ses saillies et ne pas toutes les prendre au premier degré. À un passage où Gautier se déclare totalement fermé à la musique et où il traite Gounod de « pur âne », Edmond de Goncourt a ajouté en 1887 une note importante : « La qualité caractéristique, je dirai, la beauté de la conversation de Gautier était l’énormité du paradoxe. C’est dire que dans cette négation absolue de la musique, prendre cette grosse blague injurieuse pour le vrai jugement de l’illustre écrivain sur le talent de M. Gounod, ce serait faire preuve de peu d’intelligence ou d’une grande hostilité contre le sténographe de cette boutade antimusicale. » [9]

De fait, les outrances systématiques dont Gautier régalait ses interlocuteurs amusent souvent plus qu’elles ne convainquent. Quand il développe des théories originales sur le rôle des cafés dans la vie politique [10], ou sur le goût culinaire, incluant une critique radicale du pain, invention « bête et dangereuse », « corrupteur suprême du goût » [11], on reste perplexe et on se demande s’il y croyait vraiment. Quand il avoue qu’il n’aime que les filles impubères et que c’est seulement « à cause des sergents de ville » qu’il ne peut satisfaire ce goût, on s’interroge sur la part de sincérité et la part d’affectation [12]. Quand il déclare qu’ « il se passe des choses énormes chez les bourgeois. J’ai passé dans quelques intérieurs, c’est à se voiler la face. La tribaderie est à l’état normal, l’inceste en permanence et la bestialité… » [13], on pense qu’il invente ou, au mieux, qu’il généralise un cas exceptionnel. Quand il raconte que ses articles de critique artistique et dramatique sont toujours approbateurs à cause du souvenir d’un marchand de boutons de guêtre qui, vexé à mort d’avoir vu sa corporation moquée, s’était mis à le persécuter [14], on n’en croit rien. Quand il explique comment il est devenu un athlète battant des records de force de frappe (chaque jour, deux heures de musculation… et un régime de cinq livres de mouton saignant et trois bouteilles de Bordeaux !) [15], on se dit qu’on est en pleine galéjade. Et quand il se vante d’avoir écrit Partie carrée – roman d’aventures également connu sous le titre de La Belle-Jenny, contribution méconnue à la légende napoléonienne – à la suite d’un défi avec Émile de Girardin remporté avec éclat : écrire douze feuilletons en douze jours, dans les locaux du journal [16], là on le prend en flagrand délit d’imposture, et on constate qu’on a affaire à un carabistouilleur de premier ordre. En effet, ainsi que nous le révèle Claudine Lacoste-Veysseyre dans la notice de la Pléiade, la correspondance montre tout autre chose : Girardin lui réclame son travail le 3 août 1847, Gautier fournit deux feuilletons, puis en a sept prêts… en mars 48 ! Girardin réclame encore en juin, et encore en septembre. Gautier se décide enfin à achever le roman, mais le 4 octobre, alors que la publication a commencé, il demande un petit délai supplémentaire pour raison de santé… [17]

Et cependant, tous ses propos n’étaient pas des blagues improvisées pour faire marrer les copains, tant s’en faut. C’est le destin des faiseurs de paradoxes que de n’être pas pris au sérieux. On pourrait juger que la haine de Gautier pour les bourgeois et pour le règne de Louis XIV est tellement outrée qu’elle en devient dérisoire, tout comme son refus buté de croire aux mérites des femmes, au progrès, aux principes de 1789, trois sources inépuisables de sarcasmes. Or il y a une cohérence dans son discours, c’est celle de la réaction anti-moderne, du rêve d’un retour à la grande santé du polythéisme antique. Gautier pousse très loin son discours anti-moderne, jusqu’au refus total du christianisme. C’est une position très originale parmi les romantiques car, par réaction contre l’esprit « philosophique » du siècle précédent, ils ont réhabilité le Moyen-Âge, le christianisme et la personne de Jésus, en faisant de celui-ci le modèle de la spiritualité humanitaire qu’ils prônaient. Et Gautier lui-même a dabord subi cet état d’esprit, avant de tourner casaque au plus tard début 1835, à vingt-trois ans. Qu’on considère ainsi cet important propos, où il réfute la légende du fameux « gilet rouge » porté lors de la bataille d’Hernani (février 1830), expliquant au contraire qu’il s’agissait d’un pourpoint rose : « Mais c’est très important ! Le gilet rouge aurait indiqué une nuance politique, républicaine. Il n’y avait rien de ça. Nous étions seulement moyenâgeux… Et tous, Hugo comme nous…. Un républicain, on ne savait pas ce que c’était… Il n’y avait que Pétrus Borel de républicain… Nous étions tous contre les bourgeois et pour Marchangy…[18] Nous étions le parti mâchicoulis, voilà tout… Ç’a été une scission, quand j’ai chanté l’Antiquité dans la préface de la Maupin… Mâchicoulis et rien que mâchicoulis… L’oncle Beuve, je le reconnais, a toujours été libéral… Mais Hugo, dans ce temps-là, était pour Louis XVII. Mais je vous assure ! Oui, pour Louis XVII ! Quand on viendra me dire que Hugo était libéral et pensait à toutes ces farces-là en 1828… Il ne s’est mis qu’après dans toutes ces saletés-là… C’est le 30 juillet 1830 qu’il a commencé à se retourner… Au fond, Hugo est purement Moyen-Âge… À Jersey, c’est plein de ses blasons. Il était le vicomte Hugo. J’ai deux-cents lettres de Mme Hugo, signées la vicomtesse Hugo. » [19]

Et cependant, tous ses propos n’étaient pas des blagues improvisées pour faire marrer les copains, tant s’en faut. C’est le destin des faiseurs de paradoxes que de n’être pas pris au sérieux. On pourrait juger que la haine de Gautier pour les bourgeois et pour le règne de Louis XIV est tellement outrée qu’elle en devient dérisoire, tout comme son refus buté de croire aux mérites des femmes, au progrès, aux principes de 1789, trois sources inépuisables de sarcasmes. Or il y a une cohérence dans son discours, c’est celle de la réaction anti-moderne, du rêve d’un retour à la grande santé du polythéisme antique. Gautier pousse très loin son discours anti-moderne, jusqu’au refus total du christianisme. C’est une position très originale parmi les romantiques car, par réaction contre l’esprit « philosophique » du siècle précédent, ils ont réhabilité le Moyen-Âge, le christianisme et la personne de Jésus, en faisant de celui-ci le modèle de la spiritualité humanitaire qu’ils prônaient. Et Gautier lui-même a dabord subi cet état d’esprit, avant de tourner casaque au plus tard début 1835, à vingt-trois ans. Qu’on considère ainsi cet important propos, où il réfute la légende du fameux « gilet rouge » porté lors de la bataille d’Hernani (février 1830), expliquant au contraire qu’il s’agissait d’un pourpoint rose : « Mais c’est très important ! Le gilet rouge aurait indiqué une nuance politique, républicaine. Il n’y avait rien de ça. Nous étions seulement moyenâgeux… Et tous, Hugo comme nous…. Un républicain, on ne savait pas ce que c’était… Il n’y avait que Pétrus Borel de républicain… Nous étions tous contre les bourgeois et pour Marchangy…[18] Nous étions le parti mâchicoulis, voilà tout… Ç’a été une scission, quand j’ai chanté l’Antiquité dans la préface de la Maupin… Mâchicoulis et rien que mâchicoulis… L’oncle Beuve, je le reconnais, a toujours été libéral… Mais Hugo, dans ce temps-là, était pour Louis XVII. Mais je vous assure ! Oui, pour Louis XVII ! Quand on viendra me dire que Hugo était libéral et pensait à toutes ces farces-là en 1828… Il ne s’est mis qu’après dans toutes ces saletés-là… C’est le 30 juillet 1830 qu’il a commencé à se retourner… Au fond, Hugo est purement Moyen-Âge… À Jersey, c’est plein de ses blasons. Il était le vicomte Hugo. J’ai deux-cents lettres de Mme Hugo, signées la vicomtesse Hugo. » [19]

Gautier n’avait pas seulement (à l’instar de Baudelaire et Flaubert) une profonde aversion pour les socialistes, les républicains, les progressistes – et les Juifs, il n’était pas seulement athée et matérialiste, il rejetait aussi de manière conséquente le christianisme et tout ce qui en découle, avec une virulence bien plus agressive que Leconte de Lisle ou Louis Ménard, ces deux autres grandes figures du mouvement parnassien. La parution de la Vie de Jésus d’Ernest Renan le mit en fureur. Transformer Jésus en saint laïc et le christianisme en religion humanitaire, compatible avec le progressisme moderne, n’était pas pour lui une façon de le sauver, mais tout au contraire de l’enfoncer définitivement. Devant les frères Goncourt, il laissa exploser sa haine du personnage le plus nuisible de l’histoire humaine, d’où ce morceau extraordinaire :

« Un livre sur Jésus-Christ, voilà comme il fallait le faire. Un mauvais sujet qui quitte ses parents, qui envoie dinguer sa mère, qui s’entoure d’un tas de canailles, de gens tarés, de croquemorts et de filles de mauvaise vie, qui conspire contre le gouvernement établi et qu’on a bien fait, très bien fait de crucifier ou plutôt de lapider. Un pur socialiste, un Sobrier de ce temps-là, qui détruisait tout, anéantissait tout, la famille, la propriété, furieux contre les riches, recommandant d’abandonner ses enfants ou plutôt de ne pas en faire, semant les théories de L’Imitation de Jésus-Christ, amenant dans le monde toutes ces horreurs, un fleuve de sang, les Inquisitions, les persécutions, les guerres de religion ; faisant la nuit sur la civilisation, au sortir du jour qu’était le polythéisme ; abîmant l’art, assommant la pensée, en sorte que tout ce qui le suit n’est que de la merde, jusqu’à ce que trois ou quatre manuscrits, rapportés de Constantinople par Lascaris, et trois ou quatre morceaux de statues, retrouvés en Italie, lors de la Renaissance, sont pour l’humanité comme le ciel qu’on retrouve… » [20]

On comprend son entente profonde avec Flaubert, qui à la même époque vomissait son exécration de « la crapule catholico-socialiste, la vermine philosophico-évangélique » pour laquelle, hélas, militait le Hugo des Misérables. [21]

On comprend son entente profonde avec Flaubert, qui à la même époque vomissait son exécration de « la crapule catholico-socialiste, la vermine philosophico-évangélique » pour laquelle, hélas, militait le Hugo des Misérables. [21]

Chez l’un comme chez l’autre, il ne s’agit pas d’un prurit momentané, d’un geste d’humeur déclenché par les circonstances, mais bien d’une philosophie profonde qu’ils ont eue toute leur vie. Dans les poésies de Gautier, on trouve ici et là quelques vers qui signalent que le christianisme est mort. Mais c’est surtout dans Mademoiselle de Maupin (1835) que se manifeste la prise de distance radicale du poète à l’égard de la secte nazaréenne, de son prophète et de sa mentalité : le personnage principal – et narrateur de la majorité des chapitres –, qui est à bien des égards une transposition de son auteur, tient des propos qui comptent parmi les plus antichrétiens de toute la littérature du XIXe siècle : « Je suis un vrai païen de ce côté, et je n’adore point les dieux qui sont mal faits : […] personne n’est de fait plus mauvais chrétien que moi. Je ne comprends pas cette mortification de la matière qui fait l’essence du christianisme » (Pléiade tome I, 2002, p. 324) ; « Je suis un homme des temps homériques ; – le monde où je vis n’est pas le mien, et je ne comprends rien à la société qui m’entoure. Le Christ n’est pas venu pour moi ; je suis aussi païen qu’Alcibiade et Phidias. – Je n’ai jamais été cueillir sur le Golgotha les fleurs de la passion, et le fleuve profond qui coule du flanc du crucifié et fait une ceinture rouge au monde ne m’a pas baigné de ses flots. » (p. 368) ; « De maigres anachorètes vêtus de lambeaux troués, des martyrs tout sanglants et les épaules lacérées par les tigres de tes cirques, se sont juchés sur les piédestaux de tes dieux si beaux et si charmants : le Christ a enveloppé le monde dans son linceul. […] Le monde palpable est mort. Une pensée ténébreuse et lugubre remplit seule l’immensité du vide. » (p. 371-372) ; « Virginité, mysticisme, mélancolie, – trois mots inconnus, – trois maladies nouvelles apportées par le Christ.» (p. 372) ; « L’homme est réellement déchu du jour où le petit enfant est né à Bethléem. » (p. 377-378).

On voit que, s’il est courant de placer Mademoiselle de Maupin parmi les sources d’Oscar Wilde – et en effet, l’esthétisme radical proclamé dans la préface semble parfois plagié dans Le Portrait de Dorian Gray –, on pourrait aussi mettre Gautier parmi les antécédents de Nietzsche. Faudrait-il aller plus loin et dire parmi les inspirateurs de Nietzsche ? La question n’est pas absurde. En effet, Nietzsche a commencé à lire le Journal des Goncourt en octobre-novembre 1887. Impressionné par l’atmosphère des dîners Magny, il a pris quelques notes à ce sujet qu’on retrouve dans ses œuvres posthumes [22], et surtout il écrit le 10 novembre à Peter Gast : « Le tome II du Journal des Goncourt vient de paraître : c’est la nouveauté la plus intéressante. Il concerne les années 1862-65 [celles qui justement sont les plus riches en propos de Gautier, dont ceux relevés ci-dessus] ; on y trouve décrits de manière très vivante les fameux dîners chez Magny, ces dîners qui réunissaient deux fois par mois la bande la plus spirituelle et la plus sceptique des Parisiens d’alors (Sainte-Beuve, Flaubert, Théophile Gautier, Taine, Renan, les Goncourt, Scherer, Gavarni, parfois Tourgueniev, etc). Pessimisme, cynisme, nihilisme exaspérés ; j’y aurais parfaitement ma place – je connais ces messieurs par cœur, à tel point que j’en ai soupé. Il faut être plus radical : au fond, il leur manque à tous l’essentiel – "la force" » [23]. À cette époque, Nietzsche écrit les aphorismes qui deviendront Le Crépuscule des idoles, notamment ceux de l’avant-dernier chapitre, « Flâneries d’un inactuel ». Un an plus tard, il écrira L’Antéchrist. Bien sûr, Nietzsche n’a pas eu besoin de Gautier pour concevoir sa vision du monde ni son anti-christianisme. Mais il est possible que la lecture des envolées du Gautier des Goncourt ait contribué à donner ce ton d’agression exaspérée qui est celui de sa dernière manière [24].

On voit que, s’il est courant de placer Mademoiselle de Maupin parmi les sources d’Oscar Wilde – et en effet, l’esthétisme radical proclamé dans la préface semble parfois plagié dans Le Portrait de Dorian Gray –, on pourrait aussi mettre Gautier parmi les antécédents de Nietzsche. Faudrait-il aller plus loin et dire parmi les inspirateurs de Nietzsche ? La question n’est pas absurde. En effet, Nietzsche a commencé à lire le Journal des Goncourt en octobre-novembre 1887. Impressionné par l’atmosphère des dîners Magny, il a pris quelques notes à ce sujet qu’on retrouve dans ses œuvres posthumes [22], et surtout il écrit le 10 novembre à Peter Gast : « Le tome II du Journal des Goncourt vient de paraître : c’est la nouveauté la plus intéressante. Il concerne les années 1862-65 [celles qui justement sont les plus riches en propos de Gautier, dont ceux relevés ci-dessus] ; on y trouve décrits de manière très vivante les fameux dîners chez Magny, ces dîners qui réunissaient deux fois par mois la bande la plus spirituelle et la plus sceptique des Parisiens d’alors (Sainte-Beuve, Flaubert, Théophile Gautier, Taine, Renan, les Goncourt, Scherer, Gavarni, parfois Tourgueniev, etc). Pessimisme, cynisme, nihilisme exaspérés ; j’y aurais parfaitement ma place – je connais ces messieurs par cœur, à tel point que j’en ai soupé. Il faut être plus radical : au fond, il leur manque à tous l’essentiel – "la force" » [23]. À cette époque, Nietzsche écrit les aphorismes qui deviendront Le Crépuscule des idoles, notamment ceux de l’avant-dernier chapitre, « Flâneries d’un inactuel ». Un an plus tard, il écrira L’Antéchrist. Bien sûr, Nietzsche n’a pas eu besoin de Gautier pour concevoir sa vision du monde ni son anti-christianisme. Mais il est possible que la lecture des envolées du Gautier des Goncourt ait contribué à donner ce ton d’agression exaspérée qui est celui de sa dernière manière [24].

Gautier n’a pas développé ses conceptions réactionnaires et anti-chrétiennes, se contentant de les résumer pour ses amis. Pourtant, s’il n’était pas un théoricien, il était aussi (comme Flaubert) un homme à idées, et non pas un pur amant de la forme, ainsi qu’ il l’a laissé croire et affecté de le croire lui-même. Ernest Feydeau, qui l’a bien connu, le juge ainsi : « En toute chose il était, avant tout, un homme d’esprit. » [25] Au début de sa carrière, il a fait précéder son premier recueil poétique (Albertus ou l’âme et le péché, 1832), son premier recueil de nouvelles (Les Jeunes-France, 1833) et son premier roman (Mademoiselle de Maupin, 1835) de trois préfaces pétaradantes, qui comptent parmi les manifestes les plus remarquables de « l’art pour l’art ». À la fin de sa vie, il nourrissait (comme Flaubert) plusieurs projets de livres d’idées : un essai sur le goût culinaire, une série d’articles sur quelques jeunes peintres, intitulée Ceux qui seront célèbres, un essai sur la dernière manière de Victor Hugo et son style apocalyptique dont il assurait posséder la clef, et surtout un recueil posthume de pensées où « il aurait révélé ce qu’il pensait réellement des hommes, des choses, de la vie et du monde », véritable testament qui ne serait pas passé inaperçu : « Ce sera terrible, et les cheveux vous dresseront sur la tête ! car je dirai ce qui est ! » [26]. Comme il est regrettable qu’il ne s’y soit jamais attelé ! Comme cette œuvre aurait été plus intéressante et plus valable qu’Avatar ou Jettatura dont on aurait très bien pu se passer !… voire que Le Roman de la momie et Spirite qui ne sont pas « terribles » et laissent nos cheveux immobiles !…

Dans ses récits de voyages parfois, dans ses articles (trop rarement, hélas), dans sa charmante et malheureusement inachevée Histoire du romantisme, transparaissent au détour d’une page cette verve, cette originalité de pensée, cette liberté de jugement qui faisaient le régal de ses amis. Cependant, force est de reconnaître que celà reste exceptionnel : Gautier n’a pas confirmé ce talent de polémiste et d’agitateur d’idées qui pointait dans les préfaces de 1832-35, ou plutôt il l’a réservé presque totalement à sa conversation orale et quelques lettres. Pourquoi cette amputation, pourquoi ce gâchis ?

Dans ses récits de voyages parfois, dans ses articles (trop rarement, hélas), dans sa charmante et malheureusement inachevée Histoire du romantisme, transparaissent au détour d’une page cette verve, cette originalité de pensée, cette liberté de jugement qui faisaient le régal de ses amis. Cependant, force est de reconnaître que celà reste exceptionnel : Gautier n’a pas confirmé ce talent de polémiste et d’agitateur d’idées qui pointait dans les préfaces de 1832-35, ou plutôt il l’a réservé presque totalement à sa conversation orale et quelques lettres. Pourquoi cette amputation, pourquoi ce gâchis ?

Je vois deux raisons, que j’ai mentionnées dans ma note n°3. La première raison est externe. Son père ayant été ruiné par la révolution de juillet 1830, et lui-même en février 1848 (avant de voir à nouveau son avenir social brisé en septembre 1870 ! [27]), Gautier n’a pas connu cette vie de rentier qui a permis à beaucoup d’écrivains comme Flaubert de se consacrer à leur œuvre. Presque tout au long, il a dû à lui seul subvenir aux besoins de cinq à sept personnes : un père, deux sœurs, une femme, un fils, deux filles… D’où une vie de galérien de la plume, une collaboration obligée aux journaux, une carrière de chroniqueur dramatique et artistique très astreignante. Or il vivait à une époque où la censure était très vigilante, pas seulement la censure judiciaire en aval, celle qui retire de la vente les ouvrages déjà publiés, mais surtout la censure moralo-commerciale en amont, celle des directeurs de journaux et des éditeurs qui filtrent les textes à paraître. Gautier prétend avoir été systématiquement « raturé » chaque fois qu’il essayait d’exprimer une idée personnelle, de telle sorte qu’il a vite compris qu’il devait rester parfaitement neutre, bien-pensant, lénifiant, pour continuer à gagner sa pitance et celle de sa famille [28]. On reste toutefois sceptique devant cette justification. Sous le Second Empire, Gautier était-il obligé de chroniquer dans le très officiel Moniteur universel ? N’y avait-il vraiment aucune autre feuille disposée à accueillir un collaborateur prestigieux depuis plus de vingt ans et lui donner carte blanche sur tous les sujets autres que politiques, – restriction d’autant plus facile à observer que Gautier, qui détestait les républicains, n’avait aucune raison d’attaquer frontalement le régime impérial ? À la même époque, un Barbey d’Aurevilly a pu lui aussi se nourrir grâce à une chronique littéraire hebdomadaire, qu’il a pratiquée avec une bien plus grande liberté de ton ! Et Baudelaire, très impécunieux lui aussi, a pu se faire payer par les journaux des articles d’un intérêt bien plus puissant que le robinet d’eau tiède de Gautier ! Même remarque pour Sainte-Beuve, dont les Lundis n’ont jamais manqué de lecteurs depuis un siècle et demi, alors que les chroniques de Gautier sont englouties. La relative insignifiance de ses articles, comparée au jaillissement prodigieux de sa conversation orale, reste donc assez mystérieuse. [29]

La seconde raison est interne. Mademoiselle de Maupin, dont tous les chapitres (sauf deux) sont écrits à la première personne, est le dernier récit de Gautier riche en idées (et en sentiments originaux). Après, les thèses de la préface, qui en est plutôt une postface, seront appliquées : gratuité ludique, culte du beau plastique, primat de la description, effacement (relatif) du narrateur. C’est déjà le programme de Flaubert, mais avec une froideur, un anti-intellectualisme, une déshumanisation dont celui-ci saura mieux se garder. Nietzsche, lui, avait bien compris que l’art pour l’art, s’il a le mérite d’envoyer au diable la morale, a néanmoins le vice d’être un serpent qui se mord la queue, car l’art doit aller vers la vie [30]. Gautier est en quelque sorte victime de ses théories : il s’est mis dans la tête une conception selon laquelle, dans ses récits et ses poèmes, sa verve devait être comprimée, ses idées écartées, ses paradoxes pulvérisés [31]. Il n’a pas su conjuguer les deux faces de sa personnalité, il a considéré que son amour de la pure beauté matérielle avait seul le droit de contribuer à sa production littéraire. L’artiste et l’homme d’esprit, au lieu d’œuvrer ensemble, se sont crus antagonistes. L’artiste n’a fait qu’une œuvre de surface, et l’homme d’esprit n’a pas trouvé cette surface où se faire admirer de la postérité. Chez lui, l’artiste n’est qu’une image et l’homme d’esprit n’a pas d’image.

____________________________

[1] À la toute fin de sa vie, il déclara : « Je trouve que la poésie doit être fabriquée à l’époque où l’on est heureux. C’est pendant la période de la jeunesse, de la force, de l’amour, qu’il faut faire des vers, qu’il faut parler cette langue… » (Edmond de Goncourt, Journal, 6 juillet 1872, R. Laffont, coll. Bouquins, tome II, 1989, p. 520).

[2] Voici le jugement des Goncourt sur Le Capitaine Fracasse : « Rien de plus choquant dans un livre que la réalité des choses faisant contraste au romanesque, au convenu, au faux des personnages. Tout ce qui est matière est détaillé, vivant, présent ; tout le reste, dialogues, caractères, intrigues, est de convention. On voit le mur, l’ombre du héros. Le héros lui-même s’efface, fuit, s’estompe dans le faux et le vague. Défaut énorme de ce genre, qui, par l’empâtement, fait marcher le paysage, la maison, l’appartement, le costume sur l’homme, l’habit sur le caractère, le corps sur l’âme. » (Journal, 2 novembre 1863, R. Laffont, coll. Bouquins, tome I, 1989, p. 1026). C’est un peu exagéré, mais c’est bien l’impression que donnent souvent les récits de Gautier… et plus encore ceux des Goncourt ! Il n’est pas rare en littérature, comme ailleurs, qu’on reproche aux autres ce qu’on fait soi-même : ainsi le jugement de Gide sur les récits de Wilde.

[2] Voici le jugement des Goncourt sur Le Capitaine Fracasse : « Rien de plus choquant dans un livre que la réalité des choses faisant contraste au romanesque, au convenu, au faux des personnages. Tout ce qui est matière est détaillé, vivant, présent ; tout le reste, dialogues, caractères, intrigues, est de convention. On voit le mur, l’ombre du héros. Le héros lui-même s’efface, fuit, s’estompe dans le faux et le vague. Défaut énorme de ce genre, qui, par l’empâtement, fait marcher le paysage, la maison, l’appartement, le costume sur l’homme, l’habit sur le caractère, le corps sur l’âme. » (Journal, 2 novembre 1863, R. Laffont, coll. Bouquins, tome I, 1989, p. 1026). C’est un peu exagéré, mais c’est bien l’impression que donnent souvent les récits de Gautier… et plus encore ceux des Goncourt ! Il n’est pas rare en littérature, comme ailleurs, qu’on reproche aux autres ce qu’on fait soi-même : ainsi le jugement de Gide sur les récits de Wilde.

[3] Voir le Journal des Goncourt aux 9 et 23 novembre 1863 (Bouquins, tome I, 1989, p. 1029 et 1032-1033). Il disait aussi : « Je dois vous dire dabord que je suis organisé d’une certaine façon : l’homme m’est parfaitement égal. Dans les drames, quand le père frotte sa fille retrouvée contre les boutons de son gilet, celà m’est absolument indifférent, je ne vois que le pli de la robe de la fille. » (ibid., 5 mars 1857, tome I, p. 239). Une boutade qu’il ne faut évidemment pas prendre au premier degré (et qui rappelle l’attitude caricaturale d’Irénée Fabre, Le Schpountz, qui, devenu accessoiriste, ne regardait plus dans les filmes que les accessoires, ne voyant plus les acteurs, et déclarant qu’ « une théière mal choisie peut foutre par terre une scène d’amour », Pocket n°1292, 1976, p. 175-176). Néanmoins une telle boutade n’était pas innocente, et devait traduire au minimum une pente de Gautier, voire une aspiration profonde. Son gendre Émile Bergerat a entendu exactement les mêmes idées : « Il n’admettait pas qu’une comédie fût conçue en dehors des préoccupations de costumes et de décors qui lui sont propres. L’intérêt et la particularité d’une œuvre d’imagination lui semblait résider tout dabord dans la réalisation des milieux, la reconstitution des époques, l’exactitude artistique du langage et des accoutrements. Quant à la vérité des sentiments mis en jeu, la trouvaille des incidents par lesquels les âmes se heurtent et jettent l’étincelle, et la conclusion même de ces incidents, ce n’était là pour lui qu’un mérite de second plan, un art un peu vulgaire où on peut exceller sans sortir de la médiocrité intellectuelle, en un mot une œuvre d’artisan plutôt que d’artiste. » (Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, cinquième entretien, Charpentier, 1879, p. 129-130). A contrario, il lui est arrivé de se plaindre avec amertume d’avoir été empêché par la censure, les éditeurs, le public, de mettre des idées dans ses récits de voyage, de telle sorte qu’il percevait la reconnaissance de son talent de paysagiste comme un éloge perfide qui le réduisait à n’être qu’un « larbin descriptif » (Goncourt, Journal, 6 juillet 1872, tome II, p. 520). Mais il expliquait aussi, dans le même entretien avec Bergerat, que cette façon de s’attacher aux objets et les paysages en négligeant les mœurs locales procédait d’un principe conscient : « L’homme est partout l’homme, et, sous toutes les latitudes, il mange avec la bouche et prend avec les doigts ; dans tous les pays le fort tue le faible avec le fer, et l’art d’aimer ne varie point d’un pôle à l’autre. Celà ne vaut pas la peine de tailler sa plume, et pour moi je m’en soucie comme d’une guigne ! » (ouvr. cité, p. 128). Étonnante inconséquence que cette cécité ethnologique volontaire, alors qu’il venait d’expliquer au contraire qu’à l’étranger, il cherchait à se fondre complètement dans la mentalité et les usages du pays, se faisant musulman à Constantinople, apostolique et romain à Rome, « forcené pour les courses de taureaux » en Espagne, Russe à Saint-Pétersbourg… et que c’est justement parce que ces usages lui étaient devenus naturels qu’il ne songeait pas à les noter ! (p. 126-128). Gautier a également abordé cette question devant Ernest Feydeau (le père – officiel – du dramaturge), qui transcrit ses propos dans son livre Théophile Gautier. Souvenirs intimes (Plon, 1874) au chapitre XXIV (p. 139-144). Il brandit à nouveau l’argument de l’empêchement externe : il a subi la censure des journaux, qui ont raturé toutes ses tentatives pour exprimer ses idées ; mais présente de façon différente la raison interne : cette fois, il prétend qu’il lui était impossible de savoir comment les Turcs pensent et qu’il a donc dû se contenter de transcrire ce qu’il a pu observer. C’est un peu léger… — Un excellent lecteur, José Cabanis, propose une comparaison ravageuse : « La notoriété vint [à Astolphe de Custine] d'un récit de voyage, La Russie en 1839, qui fit grand bruit car il évoquait avec une lucidité extraordinaire le peuple russe, et la condition humaine sous le règne des tsars. Qu'on le compare au Voyage en Russie de Théophile Gautier, qui ne sut voir que palais, chefs-d'œuvre de l'art et fêtes. "La vie russe nous enveloppait, écrit Théophile Gautier, suave, caressante, flatteuse, et nous avions peine à déposer cette moelleuse pelisse." Custine vit ce qu'elle cachait, et son livre annonce la Révolution. » (Plaisir et lectures, 10, Gallimard, 1964, p. 75).

[4] Dans Théophile Gautier. Souvenirs intimes d’Ernest Feydeau (Plon, 1874), le chapitre XXII (p. 129-134) est consacré au dépit de Gautier de n’avoir pas été peintre. Mais celui-ci ne met en avant que des raisons de réussite sociale : prestige et revenus… — Gautier prétendait aussi « le plus sérieusement du monde » qu’il « a toujours été jaloux de Paul Féval et même de Ponson du Terrail », car il était « né pour écrire des romans-feuilletons ». Mais la fatalité de la vie fait que les vocations sont toujours contrariées, ainsi celle d’Ingres qui selon lui-même et selon Gautier était avant tout un violoniste… (Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, sixième entretien, p. 132-133).

[5] Cet homme très attaché aux manières raffinées de l’ancien temps aimait aussi à se lâcher comme on dit aujourdhui, et pouvait pousser loin les plaisanteries viriles et les « terribles familiarités ». Ainsi les Goncourt l’ont-ils vu, dans une soirée mondaine, débattre avec le prince Poniatowski sur l’érection matinale, et interpeller ainsi Adolphe de Forcade Laroquette, qui était alors ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et qui en est resté « ahuri, éteint, encloué » : « Monsieur le ministre, combien tirez-vous de coups par semaine ? » (Journal, 29 septembre 1867, Bouquins, tome II, 1989, p. 112). On pense à Thierry Ardisson et sa fameuse question à Michel Rocard : « Est-ce que sucer c’est tromper ? ». Mais il y a une grande différence entre une plaisanterie de corps de garde osée en petit comité d’hommes, fût-il mondain, et une vulgarité lancée devant les caméras, à la face du grand public.

[5] Cet homme très attaché aux manières raffinées de l’ancien temps aimait aussi à se lâcher comme on dit aujourdhui, et pouvait pousser loin les plaisanteries viriles et les « terribles familiarités ». Ainsi les Goncourt l’ont-ils vu, dans une soirée mondaine, débattre avec le prince Poniatowski sur l’érection matinale, et interpeller ainsi Adolphe de Forcade Laroquette, qui était alors ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics et qui en est resté « ahuri, éteint, encloué » : « Monsieur le ministre, combien tirez-vous de coups par semaine ? » (Journal, 29 septembre 1867, Bouquins, tome II, 1989, p. 112). On pense à Thierry Ardisson et sa fameuse question à Michel Rocard : « Est-ce que sucer c’est tromper ? ». Mais il y a une grande différence entre une plaisanterie de corps de garde osée en petit comité d’hommes, fût-il mondain, et une vulgarité lancée devant les caméras, à la face du grand public.

[6] Tous ces propos sont rapportés dans le Journal des Goncourt, tome I de l’édition Bouquins. Pascal : p. 965 (11 mai 1863) et p. 1039 (21 décembre 1863) ; Racine : p. 977 (22 juin 1863) ; Molière : p. 965 (11 mai 1863) et p. 852 (23 août 1862) ; Louis XIV : p. 852 (23 août 1862). Ils ont tous été tenus lors de dîners d’hommes de lettres, au restaurant Magny rue Mazet (ou chez Peters, passage des Princes, le 23 août 1862).

[7] « Gautier, face lourde, tous les traits tombés, un empâtement des lignes, un sommeil de la physionomie, une intelligence échouée dans un tonneau de matière, une lassitude d’hippopotame, des intermittences de compréhension : un sourd pour les idées, avec des hallucinations d’oreille, écoutant par derrière lui quand on lui parle devant. » (Journal, 3 janvier 1857, tome I, p. 227-228).

[8] Goncourt, Journal, 14 février 1868, tome II, p. 134.

[9] Goncourt, Journal, 3 mars 1862, tome I, p. 780. Mais c’est aussi que Gounod était encore vivant en 1887, quand Edmond de Goncourt commença à publier son Journal. Il se protège donc à bon compte en taxant le propos de Gautier de pure plaisanterie. La vérité est sans doute à mi-chemin… — Autre note additive de 1887 page 1011, pour marquer une réserve sur la biographie de la Païva déroulée par Gautier le 28 septembre 1863 : « Dans la parole de Gautier, il faut toujours s'attendre à du romanesque ou à de l'hyperbolisme. »

[10] Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, dixième entretien, p. 172-183.

[11] Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, septième entretien, p. 145-148.

[12] Goncourt, Journal, 18 janvier 1864, tome I p. 1046. Celà dit, Émile Zola confessait le même penchant pédophile : « Zola qui n’a rien dit, rien dit jusqu’ici, se plaint tout à coup d’être hanté par le désir de coucher avec une jeune fille – pas un enfant, mais une fille qui ne serait point encore une femme : "Oui, ça me fait peur… Je vois les assises et tout le tremblement" » (ibid., 28 janvier 1878, tome II p. 767).

[13] Goncourt, Journal, 22 juin 1863, tome I p. 974.

[14] Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, neuvième entretien, p. 165. Peu vraisemblable au milieu du XIXe siècle, cette histoire devient criante de vérité aujourdhui, où il n’y a pas de « minorité » qui ne hurle contre l’insupportable « discrimination » dont elle est victime et les propos « offensants » dont elle exige la censure. « Nous en sommes arrivés à ce point de liberté qu'il ne faut plus rien dire et que tout est de trop dans un article » (p. 164) : Gautier exagérait pour son temps, mais dit la vérité du nôtre.

[15] Goncourt, Journal, 9 avril 1866, tome II p. 17.

[16] Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, sixième entretien, p. 135. Il prétend aussi que son roman-feuilleton aurait pu être poursuivi « jusqu’à la consommation des siècles ». Pourtant, si le narrateur dit dans le dernier chapitre que le sort final du personnage principal reste inconnu, ménageant par là un possible retour, les autres personnages importants meurent et l’intrigue est nettement dénouée. Tout au plus, il était possible de faire un deuxième volet, avec le même personnage principal lancé dans une tout autre aventure.

[16] Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, sixième entretien, p. 135. Il prétend aussi que son roman-feuilleton aurait pu être poursuivi « jusqu’à la consommation des siècles ». Pourtant, si le narrateur dit dans le dernier chapitre que le sort final du personnage principal reste inconnu, ménageant par là un possible retour, les autres personnages importants meurent et l’intrigue est nettement dénouée. Tout au plus, il était possible de faire un deuxième volet, avec le même personnage principal lancé dans une tout autre aventure.

[17] Pléiade Romans, contes et nouvelles, 2002, tome II, p. 1261. Partie carrée a été publiée en vingt feuilletons dans La Presse, entre le 20 septembre et le 15 octobre 1848. Mme Lacoste-Veysseyre conclut que son écriture a duré quinze mois, puisque Gautier l’a commencée en août 1847, mais observe que les sept derniers chapitres ont été rédigés en une dizaine de jours. C’est sans doute le souvenir de cette fin précipitée, sous la contrainte pressante de Girardin !, qui a amené Gautier à fabuler plus tard en racontant son histoire de défi victorieux, toute à son avantage. Cette notice de la Pléiade ne mentionne jamais la version donnée près de vingt-cinq ans plus tard par Gautier devant son gendre, ce qui est étrange et regrettable. Il est inconcevable que Mme Lacoste-Veysseyre qui, avant de participer à l’édition de la Pléiade, a savamment édité la correspondance de Gautier (douze volumes chez Droz, entre 1985 et 2000), puisse ignorer un document aussi capital. Alors pourquoi ne pas mentionner ces propos, fût-ce pour signaler leur caractère mensonger ou illusoire ? Comment rendre compte de la genèse d’une œuvre sans signaler la façon dont l’auteur présentait cette genèse ? Mme Lacoste-Veysseyre déclare qu’ « aucun document ne permet d’échafauder des hypothèses sérieuses » sur cette genèse et les intentions de l’auteur. Je suppose que, dans l’esprit de la rédactrice, l’adjectif « sérieuses » fait allusion au caractère totalement fantaisiste des allégations de Gautier recueillies par Bergerat. Mais combien de lecteurs de cette notice auront pu décoder cette critique allusive ?!

[18] Louis-Antoine-François de Marchangy (1782-1826) est un magistrat et homme politique ultra-royaliste qui, en publiant La Gaule poétique, ou l’Histoire de France considérée dans ses rapports avec la poésie, l’éloquence et les beaux-arts (huit volumes entre 1813 et 1819), contribua de façon décisive à changer le regard sur le Moyen-Âge.

[19] Goncourt, Journal, 20 juillet 1863, tome I p. 988-989. Le père de Victor Hugo, le général Léopold Hugo, aurait été fait comte en 1810 par Joseph Bonaparte, roi d’Espagne. La famille était attachée à ce titre nobiliaire qui n’est cependant pas officiellement établi. À la mort du père en 1828, le fils aîné, Abel, reprit l’appellation de comte, le fils cadet Eugène se considérant alors comme vicomte et le benjamin Victor, baron. Eugène mourut sans enfant en 1837 : Victor récupéra l’appellation de vicomte. Mais quand Abel est mort en 1855, il laissait deux fils, dont l’aîné n’est mort qu’en 1895. C’est donc à tort que Péguy a surnommé l’écrivain Victor-Marie comte Hugo. Toutefois, ce fils d’Abel, Léopold, n’a laissé qu’une fille, et son frère cadet, jésuite, était mort sans descendance en 1863. Le titre de comte aurait donc pu être repris en 1895 par Georges Hugo (1868-1925), le fils de Charles (fils de Victor), puis par Jean Hugo (1894-1984) et maintenant par Charles Hugo (né en 1949). — Quand Gautier dit à tort qu’à Jersey, c’est plein des blasons de Hugo, il parle par ouï-dire de Hauteville-House, la maison habitée et décorée par Hugo à Guernesey.

[20] Goncourt, Journal, 17 juillet 1863, tome I p. 988. Joseph Sobrier (1810-1854) est un révolutionnaire socialiste mort fou.

[21] Lettre à Edma Roger des Genettes, juillet 1862 ; Pléiade Correspondance, tome III, 1991, p. 236.

[22] Fragments posthumes, tome XIII, 11, 159, et 11, 296 ; Gallimard, 1976, p. 266 et p. 300-306.

[23] Nietzsche, Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe, Berlin/New York, 1984, tome III/5, p. 191-192 (traduction de Robert Kopp). — Il est piquant de relever que, quelques semaines plus tard, le jeune Romain Rolland lut aussi ce tome du Journal des Goncourt, et que cet humanitaire socialiste, futur prix Nobel de la Paix en 1915 (ah non, prix Nobel de Littérature, mais ce sont les jurés qui ont dû se tromper sur l’intitulé de leur prix) en conçut une opinion diamétralement opposée : « Je ne puis dire l’impression de dégoût qui se dégage pour moi des soupers chez Magny. […] Les Sainte-Beuve et les Gautier ne gagnent pas à être vus en déshabillé. » (Le Cloître de la rue d'Ulm. Journal de Romain Rolland à l'École normale, 1886-1889, 3 janvier 1888, Albin Michel, 1952, p. 176-177).

[24] Notez une coïncidence étonnante : dans les « Flâneries d’un inactuel », après le § 2 consacré à Renan et le § 3 consacré à Sainte-Beuve, deux paragraphes qui n’auraient pas été rédigés tels quels sans la lecture du Journal des Goncourt, le § 4 est consacré à L’Imitation de Jésus-Christ. Serait-ce notre tirade de Gautier qui a inspiré à Nietzsche l’idée de rouvrir ce livre ? (Œuvres, Bouquins, tome II, 1993, p. 991-993).

[25] Ernest Feydeau, Théophile Gautier. Souvenirs intimes, chap. XLIX, Plon, 1874, p. 305.

[25] Ernest Feydeau, Théophile Gautier. Souvenirs intimes, chap. XLIX, Plon, 1874, p. 305.

[26] Émile Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, Charpentier, 1879, septième entretien, p. 148-149.

[27] Voir une tirade sur le thème « Je suis une victime des révolutions » dans le Journal des Goncourt, 26 octobre 1870, tome II p. 322.

[28] « Chaque fois que j’ai été assez mal inspiré pour consigner sur le papier la plus inoffensive de ces idées, je l’ai vue immédiatement raturée, sans même qu’aucune bonne âme prît la peine de me dire pour quel motif. » (Ernest Feydeau, Théophile Gautier. Souvenirs intimes, chap. XXIV, Plon, 1874, p. 140-141). On ne croit pas une seconde à une telle exagération. Voir aussi le Journal des Goncourt à la date du 2 janvier 1867 (tome II p. 62). Lors d’un dîner chez la Princesse Mathilde, Gautier éreinte une pièce de François Ponsard. On lui demande pourquoi celà ne transparaît pas dans son feuilleton dramatique. Il répond par une historiette : « Un jour, M. Walewski lui dit de n’avoir plus d’indulgence et qu’il pouvait dire, dès le lendemain, ce qu’il pensait sur les pièces. "Mais, dit Gautier, il y a, cette semaine, une pièce de Doucet… – Ah ! dit vivement Walewski, si vous ne commenciez que la semaine prochaine ?" Eh bien, j’attends toujours la semaine prochaine ! » C’est amusant mais pas décisif, car on ne peut croire que tous les auteurs joués sur les théâtres parisiens fussent protégés au plus haut niveau de l’État. Comme toutes les anecdotes contées par Gautier, celle-ci doit être reçue avec circonspection. On voit mal comment Waleswki, quand il était ministre des Affaires étrangères entre mai 1855 et janvier 1860, aurait eu l’autorité de donner des consignes à un collaborateur du Moniteur. Il a donc dû dire celà quand il était ministre d’État, avec la direction des Beaux-Arts, fonction qu’il a exercée du 23 novembre 1860 au 23 juin 1863. Effectivement, on constate que Camille Doucet (1812-1895) a fait jouer au Théâtre-Français, à partir du 6 novembre 1860, La Considération, une comédie en quatre actes et en vers. Gautier lui a-t-il consacré, contraint par cette consigne d’en-haut, un feuilleton laudateur ? La collection du Moniteur universel n’apparaît pas sur Gallica, et les éditions Honoré Champion, qui ont entrepris une exceptionnelle série des Œuvres complètes de Gautier en une cinquantaine de volumes, incluant (section VI) la première publication intégrale des trente-cinq ans de chronique dramatique, n’ont pas encore atteint l’année 1860 : en 2017, la sous-série vient de sortir le huitième volume, qui couvre la période allant de janvier 1849 à juin 1850. En tout cas, ça colle assez bien, car on peut imaginer que c’est dès sa prise de fonction que Walewski a rencontré Gautier pour lui donner carte blanche, quitte à se rétracter vingt secondes après. Et Camille Doucet était en effet un homme intouchable : haut-fonctionnaire au ministère de l’Intérieur, il dirigeait depuis 1853 le bureau des théâtres et « sa compétence, dabord limitée aux théâtres impériaux, fut étendue à tous les théâtres en 1863 » ; à ce poste il mena une politique plutôt libérale (Dictionnaire du Second Empire, s.d. Jean Tulard, Fayard, 1995, p. 440. Voir plus de détails ici). En tout cas, si elle est véridique, l’anecdote n’est que de quelques années antérieure au moment où Gautier l’a racontée, d’autant qu’il peut aussi s’agir de la reprise d’une autre pièce de Doucet entre 1861 et 63. Or c’est en 1837 qu’il a commencé sa chronique dramatique ! Pour être juste, il faut cependant dire que c'est surtout pendant sa période au Moniteur (1855-1869) que Gautier s'est contenté de raconter les pièces sans émettre aucune critique, transformant sa chronique en une suite de procès-verbaux approbateurs, dont l'inintérêt frappait ses amis. Quand il publiait dans La Presse, auparavant, il adoptait un ton plus personnel et montrait une certaine liberté de jugement. — Sur un mode plus pathétique, lire aussi une tirade pleine de gémissements le 28 juillet 1868 (tome II p. 163). Gautier aurait pu devenir l'un des quatre grands noms du siècle, s'il n'avait pas dû donner « la pâtée » à toute sa famille. « Il nous contait son lamento de journaliste et de tourneur de meule, sa Muse exubérante et débordante contenue dans l'Officiel, condamnée à ne peindre que des murs, "où encore, disait-il, je ne puis pas dire qu'il y a un mot comme Merde ! écrit dessus…" »

[29] On ajoutera au dossier cet élément d’explication proposé par Paul de Saint-Victor et rapporté par les Goncourt : « Nous causons de la bonnasserie olympienne et complètement indifférente des feuilletons de Gautier. Il nous dit qu’il y a de la terreur au fond de cette bonté de Gautier. Il n’a fait dans sa vie qu’un éreintement, l’éreintement d’une pièce, L’École du monde de M. Walewski. Pas de chance ! Comme les gens qui ne sont méchants qu’une fois dans leur vie ! Et il est perpétuellement tourmenté de la crainte d’éreinter quelqu’un qui puisse, par l’avenir, devenir un autre Walewski. » (Journal, 14 janvier 1861, tome I, p. 662). Encore une explication très insatisfaisante. L’École du monde a été représentée en janvier 1840, or c’est seulement en 1855 que Walewski est devenu sénateur et ministre. En outre, l’anecdote précédente montre qu’il n’avait pas gardé de rancune à Gautier. Faire de la critique, dans n’importe quel art, c’est s’exposer à se faire des ennemis. Si on n’y est pas prêt, il faut changer de métier. À Paris surtout, l’imbrication du monde littéraire et du monde politique fait que n’importe quel auteur aujourdhui isolé pourra se retrouver demain du bon côté du manche et vous faire payer vos injures. Un critique terrifié par cette éventualité ne mérite pas de faire de la critique, et il prostitue sa plume s’il s’y livre malgré tout. — Autre témoignage capital, celui de Flaubert : « Il est mort du dégoût "de la charognerie moderne". C'était son mot. Et il me l'a répété cet hiver plusieurs fois. "Je crève de la Commune !", etc. Le 4 septembre a inauguré un ordre de choses où les gens comme lui n’ont plus rien à faire dans le monde. Il ne faut pas demander des pommes aux orangers. Les ouvriers de luxe sont inutiles dans une société où la plèbe domine. […] Il a eu deux haines : la haine des épiciers dans sa jeunesse, celle-là lui a donné du talent. La haine du voyou dans son âge mûr. Cette dernière l’a tué. Il est mort de colère rentrée, et par la rage de ne pouvoir dire ce qu’il pensait. Il a été opprimé par Girardin, par Turgan, par Fould, par Dalloz. Et par la présente République. Je vous dis celà parce que j’ai vu des choses abominables et que je suis le seul homme, peut-être, auquel il ait fait des confidences entières. Il lui manquait ce qu’il y a de plus important dans la vie, pour soi comme pour les autres : le Caractère. Avoir manqué l’Académie a été pour lui un véritable chagrin. Quelle faiblesse ! et comme il faut peu s’estimer ! La recherche d’un honneur quelconque me semble, dailleurs, un acte de modestie incompréhensible ! » (lettre à George Sand, 28 octobre 1872, Pléiade Correspondance, tome IV, 1998, p. 598-599). On retrouve les mêmes formules dans deux autres lettres écrites dans la même nuit, à Ernest Feydeau (p. 596) et à la princesse Mathilde Bonaparte (p. 597) : Gautier est mort « du dégoût de la vie moderne », parachevée par la proclamation de la République le 4 septembre 1870, « jour le plus maudit de l'histoire de France ». Il est étonnant comme notre époque s'est mis dans la tête que l'art et la démocratie allaient de concert, alors qu'il n'y a pas si longtemps, des artistes comme Flaubert et Gautier (et tant d'autres !) pensaient au contraire qu'ils étaient fondamentalement antinomiques. Émile de Girardin, Jules Turgan et Paul Dalloz furent les directeurs de La Presse et du Moniteur universel : ainsi Flaubert adhère à la raison externe : Gautier a été empêché d'exprimer ses idées. C'est donc qu'il n'était pas un pur amant de la forme, mais aussi quelqu'un qui avait quelque chose à dire.

[30] Voir Le Crépuscule des idoles, « Flâneries d’un inactuel », § 24 ; Œuvres, Bouquins, tome II, 1993, p. 1003-1004.

[31] Alors que Wilde, qui avait en gros les mêmes conceptions, ne les a pratiquement pas appliquées, et est même tombé dans l’excès inverse, puisque son roman et ses pièces, au contraire, sont saturés par les brillants paradoxes tombés de sa conversation, au point d’en être souvent très agaçants.

Sommaire :

Sommaire :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Valéry is one of the most eminent figures in the French tradition of the moralistes – who are generally not, as the name might suggest, moralistic – those philosophers, going back to Montaigne and La Rochefoucauld and continuing right up to Cioran, known for their observations, more or less detached, good-natured, or biting, on social life and conventions.

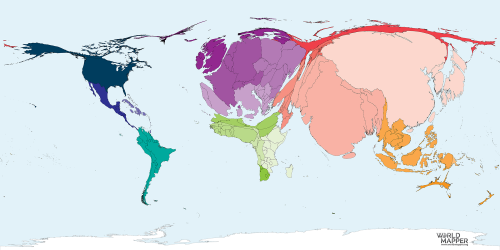

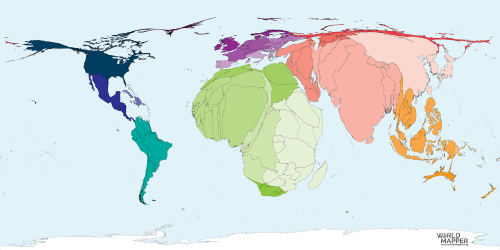

Valéry is one of the most eminent figures in the French tradition of the moralistes – who are generally not, as the name might suggest, moralistic – those philosophers, going back to Montaigne and La Rochefoucauld and continuing right up to Cioran, known for their observations, more or less detached, good-natured, or biting, on social life and conventions. One is struck at how many of the problems Valéry raises are still with us. He speaks of the globalization of politics (distant powers responding to every local conflict, a new universal interdependence), the excessive stimulation and fads of modern media and culture, and the sheer speed of technological and social change, making it extremely difficult to base politics on sound predictions. From the vantage point of today, this almost seems quaint, given how much these trends have intensified in the age of borderlessness and social media.

One is struck at how many of the problems Valéry raises are still with us. He speaks of the globalization of politics (distant powers responding to every local conflict, a new universal interdependence), the excessive stimulation and fads of modern media and culture, and the sheer speed of technological and social change, making it extremely difficult to base politics on sound predictions. From the vantage point of today, this almost seems quaint, given how much these trends have intensified in the age of borderlessness and social media.

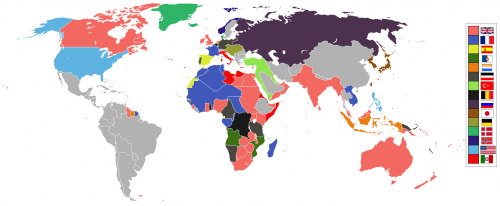

Valéry seems to suggest European decline is an inevitable process, related to the spread of the scientific techniques she had innovated to the rest of the world and perhaps to the a very Tocquevillean decline in elevating cultural traditions. We, living a century later, of course can only be struck that only in East Asia have foreign nations been fully able to replicate Western technical, economic, and organizational prowess.

Valéry seems to suggest European decline is an inevitable process, related to the spread of the scientific techniques she had innovated to the rest of the world and perhaps to the a very Tocquevillean decline in elevating cultural traditions. We, living a century later, of course can only be struck that only in East Asia have foreign nations been fully able to replicate Western technical, economic, and organizational prowess.

If I seem obscure, I can only say that we live in obscure times. We are on the cusp of further technological changes – virtual reality, genetic modification, mass human and/or female obsolescence – which will enable yet more socio-cultural change and, indeed, open up unimagined, and often disturbing, possibilities to change what it means to be human.

If I seem obscure, I can only say that we live in obscure times. We are on the cusp of further technological changes – virtual reality, genetic modification, mass human and/or female obsolescence – which will enable yet more socio-cultural change and, indeed, open up unimagined, and often disturbing, possibilities to change what it means to be human.

L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.

L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.  L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »

L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. » Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.

Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie. Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie.

Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie. Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. »

Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. » A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».

A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».  « L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. »

« L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. » Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.

Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.  Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien.

Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien. Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.

Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.

On accuse ici et là la gauche ou le marxisme culturel. Mais ceux qui nous ont mis là sont bien les libéraux. Ce sont eux qui veulent la guerre à mort contre la Russie, le super-Etat européen, les migrants à tout prix, la culture pour personne et la rééducation des citoyens. Le problème de la gauche est qu’elle est devenue 100% libérale, que plus rien ne la distingue des libéraux et de leurs calembredaines. Le terrifiant ministre teuton Schauble l’a rappelé qu’il fallait protéger l’héritage libéral européen, qui rime avec le nihilisme européen de Nietzsche.

On accuse ici et là la gauche ou le marxisme culturel. Mais ceux qui nous ont mis là sont bien les libéraux. Ce sont eux qui veulent la guerre à mort contre la Russie, le super-Etat européen, les migrants à tout prix, la culture pour personne et la rééducation des citoyens. Le problème de la gauche est qu’elle est devenue 100% libérale, que plus rien ne la distingue des libéraux et de leurs calembredaines. Le terrifiant ministre teuton Schauble l’a rappelé qu’il fallait protéger l’héritage libéral européen, qui rime avec le nihilisme européen de Nietzsche.

J’ai connu assez d’hommes politiques Mainstream pour savoir qu’ils ne sont pas si bêtes ; c’est la couardise et l’intérêt qui les tiennent. Comme disait Burke déjà dans son essai sur notre révolution ratée, « the age of chivalry is gone. »

J’ai connu assez d’hommes politiques Mainstream pour savoir qu’ils ne sont pas si bêtes ; c’est la couardise et l’intérêt qui les tiennent. Comme disait Burke déjà dans son essai sur notre révolution ratée, « the age of chivalry is gone. » « …le XIXe siècle a été, en France, l’âge d’or du parlementarisme de style anglo-saxon. Je pense que la vague d’anglomanie politique, qui suivit la défaite de Waterloo, comparable à la vague de germanophilie intellectuelle, qui suivit la défaite de Sedan, a été pour beaucoup dans la vogue de ce mode de représentation, fort étranger à notre génie national et réaliste, et qui nous a fait tant de mal. »

« …le XIXe siècle a été, en France, l’âge d’or du parlementarisme de style anglo-saxon. Je pense que la vague d’anglomanie politique, qui suivit la défaite de Waterloo, comparable à la vague de germanophilie intellectuelle, qui suivit la défaite de Sedan, a été pour beaucoup dans la vogue de ce mode de représentation, fort étranger à notre génie national et réaliste, et qui nous a fait tant de mal. »

Storiavoce vous a proposé toute une programmation consacrée à la Grande Guerre notamment à ses conséquences politiques et économiques, internationales et géopolitiques… Or, il est un domaine que nous avons oublié à tort, il s’agit de la littérature.

Storiavoce vous a proposé toute une programmation consacrée à la Grande Guerre notamment à ses conséquences politiques et économiques, internationales et géopolitiques… Or, il est un domaine que nous avons oublié à tort, il s’agit de la littérature.

“Aujourd’hui, Jeanne Sandelion a déjeuné chez moi. Depuis qu’elle donne dans la piété, l’âge critique aidant (le Dieu du retour d’âge), elle a beaucoup gagné. Au lieu de parler de robinets détraqués ou de poêles qui se distinguent par leur mauvais tirage, elle m’entretient de la vie de son âme - qui est belle. (…) Cette conversation avec J. S m’a fait du bien. Elle prétend être passée par les mêmes tourments pour ensuite redevenir heureuse par une sorte de grâce survenue un jour, à l’improviste.” (page 29 et 30).

“Aujourd’hui, Jeanne Sandelion a déjeuné chez moi. Depuis qu’elle donne dans la piété, l’âge critique aidant (le Dieu du retour d’âge), elle a beaucoup gagné. Au lieu de parler de robinets détraqués ou de poêles qui se distinguent par leur mauvais tirage, elle m’entretient de la vie de son âme - qui est belle. (…) Cette conversation avec J. S m’a fait du bien. Elle prétend être passée par les mêmes tourments pour ensuite redevenir heureuse par une sorte de grâce survenue un jour, à l’improviste.” (page 29 et 30). Le 12 avril 1954, elle écrit : “Non seulement je n’ai pas été heureuse, mais, surtout, je n’ai pu rendre heureux personne. Si un au-delà existe et si on doit un jour comparaître devant une instance supérieure, quelle sera ma justification ? Un énorme zéro.” (page 54).