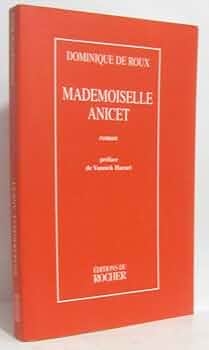

En hommage au fils de Dominique de Roux, l’éditeur non-conformiste et homme libre Pierre-Guillaume de Roux qui vient de disparaître.

***

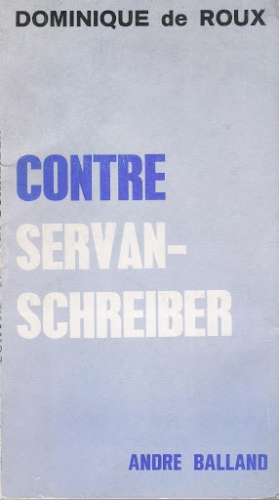

« Les dimensions de l’entreprise néo-radicaliste, avec ses ambitions, ses rouages, ses tentacules européennes [sic !], son arsenal financier, cette volonté de vampiriser les masses, s’apparente beaucoup plus à une tentative de pouvoir totalitaire, utilisant les voies démocratiques de la légalité, plutôt que de la confrontation authentiquement démocratique des intérêts, des positions diverses à l’intérieur de la vie française d’aujourd’hui (pp. 74 – 75). » C’est ainsi que l’écrivain et éditeur français Dominique de Roux s’attaque aux pontes de la plus vieille formation politique de l’Hexagone, le Parti radical, et en particulier à son sémillant secrétaire général d’alors, Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans un pamphlet justement intitulé Contre Servan.

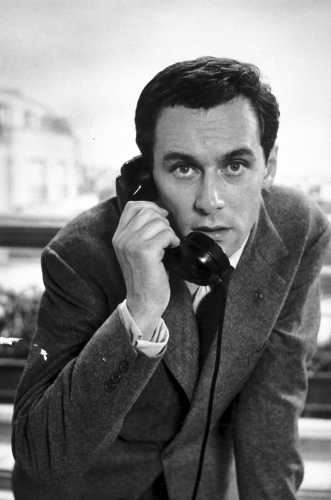

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924 – 2006) (ou JJSS) ne dit plus rien aux nouvelles générations. Fondateur en 1953 de l’hebdomadaire L’Express et auteur en 1967 du Défi américain, celui qu’on prenait (et qui se prenait) pour le « Kennedy français » représente la Meurthe-et-Moselle à l’Assemblée nationale de 1970 à 1978. Président du conseil régional de Lorraine (avant les lois de décentralisation) de 1976 à 1978, il est ministre des Réformes pendant treize jours sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing et dans le gouvernement de Jacques Chirac, cette « étrange éclosion de traîtres, d’UDR défraîchis et de polissons, Schreiber, Lecanuet, le mépris, le dégoût nous monte à la tête (1) ». Adversaire farouche du « Programme commun » conclu entre le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais et une moitié du Parti radical qui se scinde pour l’occasion en Radicaux de gauche et en Parti radical valoisien (son siège social se trouvant dans le 1er arrondissement de Paris, place de Valois), il préside à deux reprises ce parti d’audience négligeable de 1971 à 1975 d’abord, puis de 1977 de 1979. Soutien critique à Giscard d’Estaing, il accepte néanmoins que son mouvement intègre l’entente de centre-droit nommée UDF (Union pour la démocratie française).

Contre le néo-centrisme

En 1970, avec l’aide de Michel Albert, Jean-Jacques Servan-Schreiber publie Le Manifeste radical. D’abord ronéotypé, ce texte de 197 pages, qui sera bientôt édité (2), est largement diffusé la veille d’un énième congrès tenu les 14 et 15 février 1970. Les auteurs souhaitent arrêter le déclin d’un parti politique qui n’est plus que l’ombre de lui-même. Naguère pivot des majorités dans les dernières décennies de la IIIe République, le Parti radical (3) poursuit une inexorable déchéance électorale. Pour Dominique de Roux, « le Manifeste radical exige que la France abdique la première le privilège de sa souveraineté nationale, en acceptant qu’il lui soit interdit de l’exercer au-delà de ses frontières (p. 89) ».

« Néo-Jeune Turc » du Parti radical, Jean-Jacques Servan-Schreiber défend, à l’encontre du jacobinisme centralisateur historique de son propre parti, la décentralisation politique, la fin de la dissuasion nucléaire française au profit de l’OTAN, la réintégration dans le giron atlantiste ainsi que l’avènement des États-Unis d’Europe occidentale. « C’est ainsi que le Manifeste prouvera fidélité à la ligne traditionnelle du radical-socialisme français, dont le vœu suprême a toujours été de ramener les destinées de la France à la politique de décervelage, vision de vieillards forclos, séniles et lâches, écume misérable et obscène d’une classe dirigeante ayant assis ses prérogatives d’origine sur la spoliation et le lucre, et que l’excès même de ses crimes a épuisée, réduite à ne plus aspirer qu’aux délices tranquilles de la déchéance et de l’assujettissement (pp. 98 – 99). »

Dédié à Mao Tsé-Toung, Contre Servan ne ménage pas « le vautour – capon de L’Express (p. 104) ». Dominique de Roux y lit l’« hystérie d’un compradore en cavale qui se rue sur le pouvoir et agit en conséquence (p. 17) ». « Compradore » désigne, en Amérique hispanique, les indigènes par l’intermédiaire desquels se faisaient obligatoirement le commerce entre les compagnies coloniales et les populations que leurs dirigeants, souvent corrompus, interdisaient tout rapport avec les étrangers. Ce texte de Servan-Schreiber confirme « la démagogie d’un Parti radical tombé entre les mains d’un état-major assujetti à des principes d’internationalisme boiteux, [qui] vise non seulement à l’aliénation de la politique gaulliste de souveraineté nationale française, mais au déboulonnage final de sa destinée (p. 87) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Lucide, l’auteur de L’Harmonika-Zug reconnaît cependant que « depuis Saint-Simon, en France, les idées générales ne servent qu’à soutenir la carrière de quelques-uns, de même que les grandes réussites finissent toujours par se perdre dans les divers ruisseaux, voire dans les égouts du courant de l’histoire qui les porte (p. 21) ». Il dénonce donc la profonde insincérité de ce manifeste. « Le compradore Servan-Schreiber ment comme tout grand cabotin nihiliste qui veut se couronner, tenir ne serait-ce qu’une seule seconde le téléphone présidentiel d’une Europe allemande, d’un nouveau Reich germano-américain (p. 17). » « À la pointe de la démagogie ignoble qui permet au Parti radical d’encadrer psychologiquement et politiquement les masses françaises, un but inavouable, continue-t-il : l’abdication de la France et, sur les entrailles du sacrifice rituel de la France, l’Europe des grands arrangements monétaires (p. 85). » Pour l’auteur de La mort de Louis-Ferdinand Céline, « les États-Unis d’Europe, but stratégique ultime des commanditaires cachés de Servan-Schreiber ne sauraient être réalisés que par l’Allemagne, la France n’étant que défaillance morale, économique, politique (p. 80) ».

Non aux nouveaux compradores !

Contre Servan suscite un intérêt familier en 2020. Jean-Jacques Servan-Schreiber anticipe un comportement servile qui se généralisera dans les quatre décennies suivantes et que contestera, parmi d’autres, Emmanuel Todd à partir de 1997. « Si le compradore Servan-Schreiber propose à la France le modèle allemand c’est parce que l’Allemagne, pense-t-il, s’est admirablement libérée de son histoire (pp. 58 – 59). » Dominique de Roux développe un argumentaire virulent. Il explique que « le pouvoir politique aujourd’hui n’est rien, semble-t-il, sans les arrières d’une économie de croissance. S’emparer du pouvoir revient en fin de compte à s’emparer des postes clés de l’économie (p. 36) ». À travers Jean-Jacques Servan-Schreiber et son Manifeste radical, une conjuration qui « dévoile son projet en le cachant (p. 53) », en gaullien transfiguré depuis L’Écriture de Charles de Gaulle (1967), il s’indigne des menées cosmopolites en ce début de décennie 1970. S’il n’évoque jamais le Club Bilderberg ou les dîners mensuels du Siècle, il mentionne en revanche son fondateur, Georges « Bérard-Quélin, le vice-président et trésorier du groupe (p. 71) » radical qui s’oppose d’ailleurs au très opportuniste Servan-Schreiber…

Pour Dominique de Roux, « l’heure des grands compradores est là et comme d’habitude ils vont droit au but, liés à leur itinéraire de rapines de bijoux, de gonzesses et de tam-tam (p. 23) ». Il révèle que « les structures capitalistes d’oppressions sociales et de colonialisme économique sur le territoire se trouvent complètement séparées de la nation, des couches populaires, fonctionnant soit par l’intermédiaire du régime en place, soit à travers la contre-option d’une éventuelle prise de pouvoir centriste (p. 25) ». Dans quatre ans, la France se donnera de peu à Valéry Giscard d’Estaing, chantre d’un « libéralisme avancé » qui va accélérer la décadence française en autorisant à la fois l’avortement incontrôlé (et non eugénique), le regroupement familial allogène et l’immigration de travail. Si Contre Servan assimile les propositions de JJSS à la « Nouvelle Société » du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas (1969 – 1972) sous la présidence de Georges Pompidou (1969 – 1974), son auteur qui incline vers un PCF revigoré par le « tribun » Georges Marchais et qui prend au cours de cette période une relative apparence nationale-populiste, ne se doute pas que, d’une part, Giscard éliminera dès le premier tour de la présidentielle anticipée de 1974 le candidat « vieux-gaulliste » Chaban-Delmas grâce à la trahison des « 43 » gaullistes-pompidoliens parmi lesquels Jacques Chirac et que, d’autre part, Marchais renoncera à se présenter à ce scrutin afin de soutenir la candidature d’union de la gauche de François Mitterrand. Il annonce en outre qu’« en réalité, depuis le départ du général de Gaulle, les mêmes puissances capitalistes anti-nationales dirigent et manœuvrent et le gaullisme en place et le centrisme des congrès (p. 24) ». En se référant à Mao, Dominique de Roux inaugure sans le savoir un tournant politique que les maoïstes de L’Humanité rouge, anciens de PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France), adopteront quelques mois plus tard en approuvant la force de frappe nucléaire française et en soutenant la réunification allemande.

En citant de longs passages du Manifeste radical, Dominique de Roux y voit encore une ferme volonté d’« effacement de la “ souveraineté nationale ” (p. 58) ». Dans un empressement tout polémique, il ne remarque pas l’influence du fameux essai de James Burnham L’ère des organisateurs (4). Il estime pourtant que pour Jean-Jacques Servan-Schreiber, « la géopolitique relève du managering, tout comme la philosophie politique de la pédicure (p. 19) ».

Refuser l’américanisation de l’Europe

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

La défiance de Dominique de Roux à l’égard du projet européen se renforce avec l’américanisation croissante des esprits et des modes de vie en Europe occidentale. « Donner la Californie aux Français, comme s’en vantent les faquins de la place de Valois, c’est encore prendre la France en viager pour le compte des négriers en gants jaunes du supercapitalisme mondial, oser donner au peuple le moins valet du monde des bijoux en verre de siphon comme jadis les Frères de la Côte, dans les pays d’extorsion, les mers du Sud, et la Bretagne (p. 96). » Constatant qu’« on invente les sociétés “ multinationales ” pour donner au pouvoir des Empires, ceux des ice-cream en boîte ou des poulets en berlingo, un air azuréen d’œcuménique innocence (p. 63) », il juge que « l’anti-civilisation de l’objet total domine. L’Europe, aujourd’hui ne constitue plus qu’une marche contestée (p. 61) ». Pis, « le problème n’est pas de savoir si l’Europe d’aujourd’hui deviendra l’Amérique d’hier (p. 63) ». Il se fait même prophétique : « Les écumeurs maoïstes ou les névropathes trotskystes […] céderont […] à la main qui les flattera (p. 69). » Le parfait exemple n’est-il pas l’ancien maoïste Serge July, ex de Libération, signataire d’un récent Dictionnaire amoureux de New York (5) ?

Dominique de Roux accuse Jean-Jacques Servan-Schreiber et son Parti radical d’œuvrer en faveur de la Subversion en Espagne, en Grèce et au Portugal. Depuis que JJSS a obtenu la libération et l’exil du compositeur et musicien Mikis Théodarakis, les étudiants qui affrontent la junte des colonels d’Athènes considèrent l’élu lorrain « comme le leader d’une certaine Europe de la subversion bourgeoise qui n’aspire qu’à la puissance de nouvelles classes privilégiées (p. 68) ». Dominique de Roux en profite pour s’attarder un instant sur les rapports de forces internes qui parcourent la junte. Celle-ci dépendrait d’un Conseil national de la Révolution lui-même divisé entre « modérés » libéraux – conservateurs pro-Washington et « ultras » nationaux-révolutionnaires plus « neutralistes ». « Nationalistes, violemment anti-capitalistes au moins autant qu’anti-monarchistes et anti-marxistes, la fraction dure du Conseil de la Révolution est en marche vers des prises de position analogues à celles de la Yougoslavie titiste, de la Révolution nassérienne ou du régime du colonel Boumédienne. Au-delà de l’Union Soviétique et des relations politico-économiques étroites avec l’Albanie, la Bulgarie et la Roumanie, les extrémistes de la Junte regardent, depuis juin 1969, vers Pékin. Par l’intermédiaire de l’Ambassade de Chine à Bucarest, plaque tournante de l’ensemble stratégique de la politique chinoise en Europe de l’Est, la Grèce se trouve déjà en relation avec le commandement de l’armée populaire chinoise. Aussi la fraction extrèmiste de l’État-Major révolutionnaire secret d’Athènes envisagerait-elle un changement de ligne qui risque d’être fatal à l’ensemble du dispositif stratégique occidental en Méditerranée et dans le Sud-Est européen. Comme la question d’un retour aux délices équivoques de la démocratie royale n’est possible que dans les salons de l’intelligentsia parisienne, “ tendance Nouvel Obs ou Préfecture de Police ”, et que le passage, avec armes et bagages, dans le camp socialiste est à exclure, vu l’attitude monolithique du peuple grec lui-même, la seule carte à jouer en Grèce, pour le “ capitalisme à la papa ”, capitalisme d’Onassis et des commanditaires d’un Servan-Schreiber, reste, malgré tout, celle de la fraction modérée de la Junte (pp. 106 – 107). » Dominique de Roux est le seul à mentionner ce Conseil national de la Révolution. On peut se demander s’il ne serait pas ici victime d’une fausse interprétation des événements. En revanche, « en 1973, souligne Georges Prévélakis, Papadopoulos aurait été renversé par Ioannidis manipulé par la CIA à cause de son refus d’accorder aux Américains l’utilisation de l’espace aérien grec pour soutenir Israël (pendant la guerre du Kippour). Beaucoup d’officiers qui soutenaient Georges Papadopoulos étaient très influencés par le colonel Kadhafi (6) ». Était-il nécessaire d’évoquer la Grèce des colonels ? Pendant les sept années de la junte hellène, « les organisations para-étatiques ont pris la forme d’un État anti-communiste au service des intérêts américains (7) ».

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Cette forme (idéalisée ?) d’organisation clandestine influence-t-elle le fondateur des Cahiers de l’Herne ? « L’emportera le groupe qui sera capable de former à ses ordres une armée de protection dialectique de sa propre vision du monde, une élite détachée de l’économique, voire même, détachée, aussi, de la politique, ce que Lénine avait appelé “ les révolutionnaires professionnels ”. Sur le plan de l’histoire, sur le plan des activismes qui font et défont la marche de l’histoire, l’emporteront donc, à l’heure actuelle, ceux qui sauront donner aux masses engagées dans leurs manœuvres l’encadrement de révolutionnaires professionnels, de cadres activistes (pp. 114 – 115). » On peut voir dans cette description d’une avant-garde militante en acier forgé une allusion aux « convives de pierre » évoliens ou à l’Ordre de la Couronne de fer ? Dominique de Roux se révèle ici en vrai penseur de la stratégie (méta)politique. Il avoue que « la noblesse de la politique, en vérité sa noblesse d’être, est de contraindre les fatalités (p. 20) ». Il s’agit par ailleurs de se méfier des opérations sous faux drapeau. « Devant la marée montante de la révolution sociale en Europe et dans le monde, la subversion du capitalisme–apatride mobilise aujourd’hui ses doctrinaires et ses meneurs de l’ombre avec la consigne d’inventer des stratégies d’urgence, combines et propagandes à double étage qui leur permettent de ralentir et de paralyser le cours actuel des choses (p. 22). » Il prend ainsi acte très tôt de la formidable capacité du « Système » à récupérer ses oppositions et à s’en servir. « Il est pourtant notoire que chaque fois qu’on fait appel au peuple en flattant démagogiquement sa soi-disant légitimité charismatique, ses droits et son mystère, prévient-il encore, c’est que l’on complote en réalité pour lui inventer un nouvel asservissement, la sémantique nouvelle de sa mis en condition (p. 40). » Attention donc aux « populismes » conduits par de « faux héros contre-révolutionnaires » prévenus par Thomas Molnar (8) à l’instar de l’illibéral hongrois Viktor Orban, ancien pensionné de George Soros… Cette mise en garde est plus que jamais d’actualité.

Vouloir l’Europe libre franco-allemande

Dominique de Roux considère dans le phénomène Servan-Schreiber une manière d’« empêcher […] que la révolution en profondeur voulue par le général de Gaulle ne parvienne à se faire; que le travail national et le pouvoir politique total de la France n’aient à se rencontrer sur les décombres des puissances capitalistes des régimes bourgeois (p. 33) ». Il ironise que l’homme de presse reprenne à son compte les suggestions géopolitiques révolutionnaires et grandes-européennes du président du NPD (Parti national-démocrate d’Allemagne), Adolf von Thaden, mais « dans un sens final absolument contraire à celui qui à un moment donné avait failli rassembler l’Europe autour de l’axe gaullisme franco-allemand (p. 76) ». Quelques mois auparavant, en 1969, von Thaden regrettait déjà dans un entretien paru dans… L’Express (!) la vive hostilité du gouvernement de Bonn à « la politique européenne du général de Gaulle, politique dont le postulat fondamental était celui d’une véritable force de dissuasion nucléaire française destinée à transformer, ensuite, en force nucléaire européenne (p. 75) ». « Sur le plan militaire, Adolf von Thaden voyait une armée nucléaire française secrètement soutenue par une infra-structure économique allemande (p. 80). » À l’époque, outre-Rhin, le journaliste et politologue Armin Mohler défendait des positions géopolitiques fort semblables.

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

« L’Europe allemande de facture française, l’Europe des compradores Servan-Schreiber et Willy Brandt, est appelée à se cogner subversivement à l’Europe française de facture allemande dont le général de Gaulle avait su rêver, à Ingolstadt en 1917, en 1939 sur les marches de l’Est, à Montcornet en 1940, en 1945 quand il fut reçu en Rhénanie par les survivants d’une Allemagne que, malgré tout et plus que n’importe qui d’autre, il avait contribué à relever; en 1958 enfin, et de par son silence même, aujourd’hui, à l’heure où se lèvent à nouveau les sombres boucliers du néant auxquels lui, l’homme des tempêtes, n’a plus rien à opposer si ce n’est le concept apocalyptique et l’espérance qui ne l’est pas moins du terme. Or, ce terme nous sommes déjà quelques-uns à le savoir, ne saurait être dialectiquement que le terme du terme (p. 114). » Se matérialise ici l’esquisse de la future « Internationale gaulliste » et son orientation en faveur d’une troisième voie géopolitique pour qui « la suppression des blocs militaires, préalable à la mise en marche d’une Conférence pan-européenne, passe par la thèse gaulliste de l’indépendance nationale, de la coopération politique inter-européenne et annule à la base le point de vue social-démocrate (p. 95) ». Il en appelle à la réunion d’une Conférence continentale sur la sécurité européenne, ce qui débouchera sur les accords d’Helsinki de 1975 et, à la fin de la Guerre froide, à la création d’une Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dominique de Roux rappelle qu’« en 1944 le général de Gaulle s’était élevé avec fermeté – et en en prenant tous les risques – contre le plan Morgenthau, ayant compris selon la dialectique visionnaire du corps doctrinaire gaulliste, que, sans l’Allemagne, la France se trouverait dans l’impossibilité de faire l’Europe, et que sans l’Europe une certaine idée de la France périclitait (p. 83) ».

Grand dessein alter-gaulliste

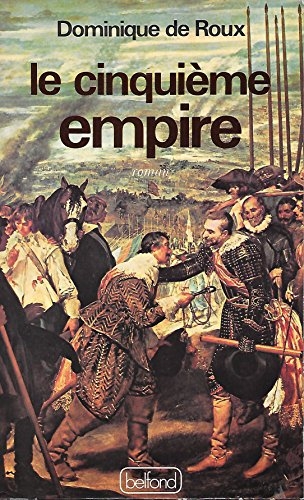

Quel est donc le « grand dessein » de Charles de Gaulle ? « Pour que le grand dessein européen et mondial gaulliste s’accomplisse et qu’il trouve son terme, il aurait fallu que le gaullisme puisse continuer son action pour un idéal à travers les réalités, continuer la France révolutionnairement et dans les profondeurs, outil d’une véritable rupture, d’un grand accomplissement politico-historique français et européen à l’avant-garde du Troisième État de la révolution mondiale. L’idée gaulliste prévoyait, avant tout, le changement ontologique de la France sur le double plan des institutions de gouvernement et de sa politique extérieure. À l’intérieur, il s’agissait, il s’agit toujours de forger l’outil politico-militaire de l’indépendance nationale française en terme de dissuasion nucléaire et de renouvellement de l’économie nationale. La transformation profonde de l’agriculture, la réorganisation régionale, définie par Jeanneney, la participation des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise, le dégonflage du mythe université et le plan de mise à jour technologique de l’industrie et de la recherche, tout ce qui exigeait que le pays se ressaisisse et change, s’est trouvé saboté, démantelé, par la concentration d’intérêts représentés à l’heure actuelle par le Parti radical du compradore Servan-Schreiber. Ce monde clos avait compris que la révolution gaulliste était sur le point de constituer une barrière infranchissable contre les manipulations d’un milieu qui pense politique en termes d’arrangements monétaires, de sur-exploitation colonialiste du travail, d’agences clandestines sans visage ni identité avouable à la solde du capitalisme apatride et qui, finalement, rejoint le néant (pp. 90 à 92). » Face à l’apathie française, Dominique de Roux reportera ensuite cette quête spirituelle et géopolitique vers un cinquième empire lusophone et pluri-continental (9). Il signale toutefois d’une manière sibylline à une lecture originale des Mémoires d’Espoir de Charles de Gaulle par l’économiste non-conformiste François Perroux. L’interprétation de ce dernier paraît préparer le terrain, cinquante ans plus tard, à la publication d’une série de lettres du fondateur de la Ve République, à la tonalité explosive, adressées à un historien français d’origine alsacienne, recruté « malgré lui » pour le front de l’Est, déserteur de la Wehrmacht et ancien officier de l’Armée rouge soviétique. À côté de ces enjeux géopolitiques, Dominique de Roux s’attache à la révision complète des relations sociales. Il affirme que « depuis les jacobins vénérés, la seule idée authentiquement révolutionnaire en France a été celle de la participation gaulliste du capital et du travail (p. 25) ». Cette idée révolutionnaire d’avenir est bien sûr sabotée par un Pompidou bien trop proche du grand patronat français immigrationniste.

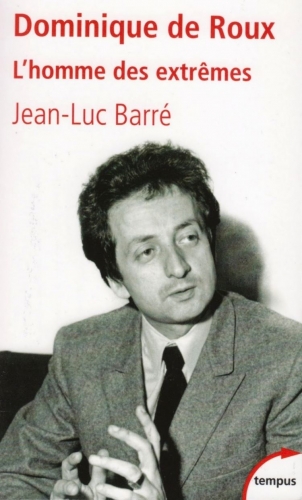

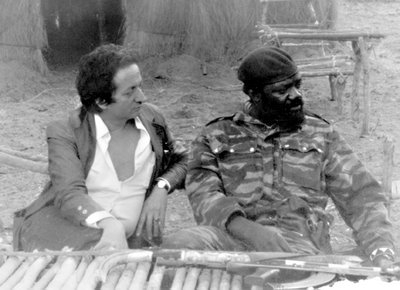

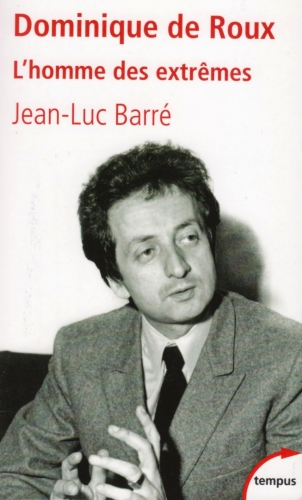

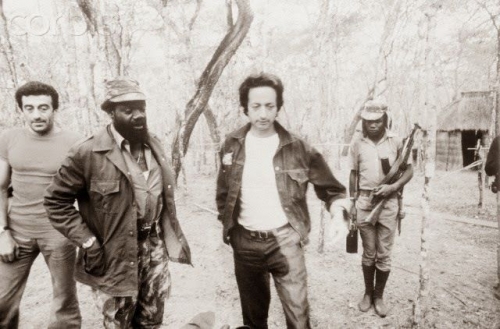

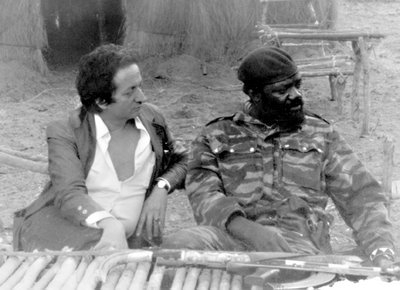

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Ce pamphlet constitue un tournant décisif dans la vie de l’auteur de L’Ouverture de la chasse. Il clôt sa période d’éditeur et prépare ses voyages en Afrique portugaise. Une légende veut que Jean-Jacques Servan-Schreiber aurait acquis tous les exemplaires du pamphlet disponibles en France. En s’appuyant sur une lettre adressée à Jacques Fauvet du 15 juillet 1970, Jean-Luc Barré raconte que le notable lorrain dépêcha « un intermédiaire auprès de Dominique de Roux pour racheter l’intégralité du tirage initial. Faute d’y parvenir, il réussit cependant à empêcher sa diffusion à Nancy, tandis qu’à l’initiative d’un de ses jeunes supporters un exemplaire de l’ouvrage est brûlé sur la place de la ville (10) ».

Contre Servan combat le dévoiement de l’idée européenne. Les corrupteurs de cette auguste idée sont maintenant très nombreux puisqu’on les trouve autant chez les mondialistes que chez les souverainistes ou chez les altermondialistes. Est-ce une coïncidence si Dominique de Roux décède d’une crise cardiaque neuf mois avant la naissance de la réincarnation politique de Servan-Schreiber, Emmanuel Macron ?

Georges Feltin-Tracol

Notes

1 : Lettre de Dominique de Roux à Philippe de Saint-Robert du 1er juillet 1974, cité dans Jean-Luc Barré, Dominique de Roux. Le provocateur (1935 – 1977), Fayard, 2005, p. 451. L’UDR est le parti gaulliste précédant le RPR.

2 : cf. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Michel Albert, Ciel et Terre. Le Manifeste radical, Denoël, coll du « Défi », 1971, avec en annexes les contributions de Hugh Scott, « Force et faiblesse de l’industrie française », et de Pierre Uri, « Rapport sur l’inégalité en France ».

3 : Fondé en 1901, le Parti radical valoisien s’appelle en réalité Parti républicain, radical et radical-socialiste. Un temps à l’UDI (Union des démocrates et indépendants), il fusionne ensuite avec son frère ennemi radical de gauche pour un Mouvement radical et social tout aussi groupusculaire avant de se séparer…

4 : cf. James Burnham, L’ère des organisateurs, préface de Léon Blum, Calmann-Lévy, coll. « La Liberté de l’Esprit », 1947.

5 : Serge July, Dictionnaire amoureux de New York, Plon, 2019.

6 : Georges Prévélakis, Géopolitique de la Grèce, Éditions Complexe, coll. « Géopolitique des États du monde », 1997, p. 127.

7 : Idem, p. 125.

8 : Thomas Molnar, La Contre-Révolution au XXe siècle, La Table Ronde, 1980.

9 : Dominique de Roux, Le Cinquième Empire, préface de Raymond Abellio, Belfond, 1977.

10 : Jean-Luc Barré, op. cit., pp. 386 – 387.

• Dominique de Roux, Contre Servan-Schreiber, André Balland, 1970, 118 p.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.

L’œuvre de Dominique de Roux témoigne d’une stratégie de rupture, mais rupture pour retrouver la plénitude de l’être, à laquelle, selon la théologie apophatique, « tout ce qui s’ajoute retranche ». Il faut donc rompre là, s’arracher avec une ruse animale non moins qu’avec l’art de la guerre (et l’on sait l’intérêt tout particulier que Dominique de Roux porta à Sun Tsu et à Clausewitz) pour échapper à ce qui caractérise abusivement, à ce qui détermine, et semble ajouter à ce que nous sommes, alors que la plénitude est déjà là, dans « l’être-là », dans l’existant pur, lorsque celui-ci, par une succession d’épreuves initiatiques, de ressouvenirs orphiques, de victoires sur les hypnoses léthéennes, devient le témoin de l’être et l’hôte du Sacré.  L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. »

L'exil, dans un monde déserté de l'être, dans un monde de vide et de vent, où toute présence réelle est démise par sa représentation dans une sorte de platonisme inversé, est notre plus profond enracinement. Et ce plus profond enracinement est ce qui nous projette, nous emporte au voisinage des prophéties. « Etre aristocrate, que voulez-vous, c’est ne jamais avoir coupé les ponts avec ailleurs, avec autre chose ». Cette fidélité aristocratique, qui scelle le secret de l’exil ontologique, autrement dit, de l’exil de l’être en lui-même, dans le cœur et dans l’âme de quelques uns, est au plus loin de la seule révérence au passé, aux coutumes d’une identité vouée aux processions funéraires : « Je ne me dédouble pas je cherche à multiplier l’existence, toujours dans le flot des fluctuations, vérités et mensonges qui existent, qui n’existent pas, au bord du langage. » Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie.

Ecrire sera ainsi pour Dominique de Roux cette action subversive, « ultra-moderne » qui consiste à retourner à l’intérieur des mots la parole contre les mots, à subvertir, donc, l’exotérique par l’ésotérique et à ne plus s’en laisser conter par ceux-là qui oublient que la parole humaine voyage entre les lèvres et les oreilles, comme sur les lignes ou entre les lignes, qu’elle voyage entre celui qui la formule et celui qui la reçoit, comme entre la vie et la mort, le visible et l’invisible : ce profond mystère qui se laisse sinon éclaircir, du moins comprendre, par la Théologie. Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie.

Des temps où il fut notre aîné, Dominique de Roux nous incita à donner forme à notre dessein. Devenu notre cadet, lorsque nous eûmes dépassé la frontière des quarante-deux ans, son œuvre nous fut cette mise-en-demeure à ne point céder, à garder au cœur la juvénile curiosité, à déchiffrer, dans son écriture aux crêtes téméraires, le sens d’une jeunesse qui, suspendue trop tôt dans l’absence, ne peut finir. Il y a une écriture de Dominique de Roux, un style, un usage de la langue française en révolte contre cette facilité à glisser, avec élégance, mais sans conséquence, sur la surface du monde. On s’exténue à condamner ou à défendre sa plume de « polémiste d’extrême-droite », alors que ce qui advient dans ces bouillonnements, ces ébréchures, ces anfractuosités n’est autre que la pure poésie. Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. »

Rien n’importe que « la saison mystérieuse de l’âme». Toutes nos luttes, nos impatiences, et notre solitude conquise et notre exil, nos œuvres, qui ne sont ni des victoires ni des défaites, tout cela, non seulement au bout du compte, mais dès le départ ne vaut que pour ces retrouvailles légères : « Je viendrai en janvier. Je viendrai longtemps. Vous me parlerez encore des jardins et des hommes… dans cette petite salle blanche du monastère qui sent la pomme et le grain, sur cette colline de silence et de beauté, parmi les pluies qui tressent tout autour une saison mystérieuse. Je vous écouterai. Vous calmerez ma foi clignotante comme une étoile. J’enserrerai votre trésor comme un écureuil entre mes mains. » A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».

A l’exigence morale qui consiste à ne pas être là où les autres vous attendent correspondra une écriture aux incidentes imprévisibles où les mots inattendus, dans leurs explosions fixes, captent les éclats du pur instant : « Par rapport à l’écriture, ni loi, ni science, pas même une destinée ». L’héritage comme force motrice, élan donné, s’oppose à la destinée, forme consentie de la soumission. Du peu de liberté qui nous reste, l’anti-moderne ultra-moderne veut étendre le champ d’action et les prestiges secrets pour aller vers la réalité, tracé de lumière entre deux ténèbres : « Retrouver la réalité, aller vers le réel, l’élémentaire, vers la mort prévue de l’homme et vers l’homme secret qui vit encore, vers sa réapparition dans la forme nouvelle, dans l’éternelle jeunesse de l’antiforme éternelle ».  « L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. »

« L’exil n’est pas une autre demeure. Il est séparation d’avec notre demeure. L’exil s’accompagne de la volonté de retour. C’est le visage dans les mains de l’homme séparé de lui-même (…) Et si la grande poésie arrache au monde, le développement de l’exil ne concerne pas seulement l’expérience de celui qui le vit, il abandonne les organisations têtes baissées vers la flamme et commence une vie nouvelle, cherchant la passe. » Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.

Le révolutionnaire comme le contre-révolutionnaire sont des nihilistes : ils nient la mémoire réelle, ils veulent, dans l’hybris de leur volonté, conformer le monde à leurs plans : hybris de ménagère et non de conquérant. Il faut défendre sa vision du monde ; mais telle est la limite du colonialisme, il convient que les mondes conquis, et même le monde natal, nous demeurent quelque peu étrangers. Cette étrangeté discrète et persistante est la condition universelle de l’homme que les planificateurs modernes ont en horreur et dont ils veulent à tout prix départir les êtres et les choses au nom d’un « universalisme » qui n’est rien d’autre que la plus odieuse des hégémonies, la soumission des temporalités subtiles de l’âme au temps utilitaire, au faux destin de l’Histoire idolâtrée, à l’optimisme stupide, au nihilisme béat.  Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien.

Que ce monde soit triste, torve, rancuneux et qu’il nous apparaisse tel sans que nous en eussions connu un autre suffit à convaincre qu’il n’est qu’un leurre, un mauvais rêve, un brouillard qui laisse deviner, derrière lui, une vérité éclatante mais encore plus ou moins informulée. Dominique de Roux fut exactement le contraire d’un nihiliste ; loin de nous ressasser que tout a déjà été dit, il nous donne à penser que presque tout reste à dire et même à créer : ainsi le Cinquième Empire dont la venue a pour condition le retour du Roi, un soir de brume sur le Tage ou le Nouveau Règne paraclétique de Stefan George ou encore l’Imam caché du prophétisme ismaélien. Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.

Si le Paraclet est avenir, s’il est l’eschaton de notre destin, la foudre d’Apollon, elle, est déjà tombée, mais elle est aussi mystérieusement en chemin vers nous, comme voilée, encore insue. De son ultime chantre, ou victime, Hölderlin, qui incarne pour Dominique de Roux « la poésie absolue », il nous reste encore à déchiffrer les traces, ces « jours de fêtes » dans l’éclaircie de l’être, ces silhouettes à la fois augurales et nostalgiques sur les bords précis de la Garonne, dans la lumière d’or de Bordeaux, cet exil en forme de talvera de la patrie perdue et infiniment retrouvée.

Cadou était un coup d’essai, un pur fruit du hasard. C’est grâce au peintre Jean Jégoudez qu’on a pu accéder à des archives et constituer ce premier cahier. Cadou est un poète marginal qu’on ne lit pas à Paris : c’est l’une des raisons pour lesquelles mon père s’y est intéressé. Mais c’est Bernanos qui donnera le coup d’envoi effectif aux Cahiers. Mon père avait une forte passion pour Bernanos. Il l’avait découvert adolescent. Et par ma mère, nous avons des liens forts avec Bernanos car mon arrière-grand-père, Robert Vallery-Radot, qui fut l’un de ses intimes, est à l’origine de la publication de Sous le soleil de Satan chez Plon. Le livre lui est d’ailleurs dédié. C’est ainsi que mon père aura accès aux archives de l’écrivain et se liera d’amitié avec l’un de ses fils : Michel Bernanos. Ce cahier, plus volumineux que le précédent, constitue un titre emblématique de ce que va devenir L’Herne.

Cadou était un coup d’essai, un pur fruit du hasard. C’est grâce au peintre Jean Jégoudez qu’on a pu accéder à des archives et constituer ce premier cahier. Cadou est un poète marginal qu’on ne lit pas à Paris : c’est l’une des raisons pour lesquelles mon père s’y est intéressé. Mais c’est Bernanos qui donnera le coup d’envoi effectif aux Cahiers. Mon père avait une forte passion pour Bernanos. Il l’avait découvert adolescent. Et par ma mère, nous avons des liens forts avec Bernanos car mon arrière-grand-père, Robert Vallery-Radot, qui fut l’un de ses intimes, est à l’origine de la publication de Sous le soleil de Satan chez Plon. Le livre lui est d’ailleurs dédié. C’est ainsi que mon père aura accès aux archives de l’écrivain et se liera d’amitié avec l’un de ses fils : Michel Bernanos. Ce cahier, plus volumineux que le précédent, constitue un titre emblématique de ce que va devenir L’Herne.

PHILITT :

PHILITT : PHILITT :

PHILITT :

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Dans un monde littéraire et éditorial déjà bien chloroformé par la bien-pensance, Dominique de Roux tranchait par son dynamisme, ses fulgurances et – surtout – son incroyable impertinence. Son style acéré et altier ne pouvait (devait ?) que cliver. Tout le contraire de ses sinistres contemporains. « Du plat, du mou, du fade, du terne, du neutre, le triomphe du Marché est à ce prix. Qu’un écrivain pointe le bout de la mine, les chiens de garde de l’antifascisme se chargent de le broyer sous leurs vigilantes mâchoires morales (p. 47). » Il faut préciser que, ceci expliquant cela, « Chirac est au pouvoir; il gagne un à un, patiemment, ses galons de guignol cosmo-planétaire (p. 50) » et, sous ce déplorable septennat, le palais de l’Élysée devint « le Salon de l’agriculture mâtiné de Grand Stadium (p. 76) ».

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou.

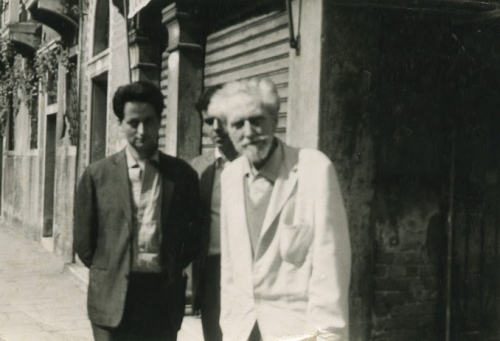

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou. Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

Dominique de Roux s'était fait une certaine idée de de Gaulle comme de Gaulle (première phrase de ses Mémoires) s'était toujours fait une certaine idée de la France. On était en 1967, la subversion ne s'affichait pas encore au grand jour, mais déjà l'on sentait sourdre la révolte souterraine, la faille entre les générations aller s'élargissant. L'Occident à deux têtes (libéral-capitaliste à l'Ouest, marxiste-léniniste à l'Est) paissait paisiblement, inconscient d'être bientôt débordé sur sa gauche par ses éléments bourgeois les plus nihilistes et, on ne s'en apercevra que plus tard, les plus réactionnaires. Dominique de Roux lui aussi cherchait l'alternative. La littérature jusqu'ici n'avait été qu'un appui-feu dans la lutte idéologique. Qu'à cela ne tienne, de Roux inventerait la littérature d'assaut, porteuse de sa propre justification révolutionnaire, la dé-poétisation du style en une mécanique dialectique offensive. Le sens plus que le plaisir des sens, la parole vivante plutôt que la lettre morte. De Roux, qui résumait crise du politique et crise de la fiction en une seule et même crise de la politique-fiction, avait lu en de Gaulle l'homme prédestiné par qui enfin le tragique allait resurgir sur le devant de la scène historique après vingt ans d'éviction. Le cheminement de de Gaulle homme d'Etat tel qu'il était retracé dans ses Mémoires, n'indiquait-il pas «l'identification tragique de l'action rêvée et du rêve en action»? (1) .

Dominique de Roux s'était fait une certaine idée de de Gaulle comme de Gaulle (première phrase de ses Mémoires) s'était toujours fait une certaine idée de la France. On était en 1967, la subversion ne s'affichait pas encore au grand jour, mais déjà l'on sentait sourdre la révolte souterraine, la faille entre les générations aller s'élargissant. L'Occident à deux têtes (libéral-capitaliste à l'Ouest, marxiste-léniniste à l'Est) paissait paisiblement, inconscient d'être bientôt débordé sur sa gauche par ses éléments bourgeois les plus nihilistes et, on ne s'en apercevra que plus tard, les plus réactionnaires. Dominique de Roux lui aussi cherchait l'alternative. La littérature jusqu'ici n'avait été qu'un appui-feu dans la lutte idéologique. Qu'à cela ne tienne, de Roux inventerait la littérature d'assaut, porteuse de sa propre justification révolutionnaire, la dé-poétisation du style en une mécanique dialectique offensive. Le sens plus que le plaisir des sens, la parole vivante plutôt que la lettre morte. De Roux, qui résumait crise du politique et crise de la fiction en une seule et même crise de la politique-fiction, avait lu en de Gaulle l'homme prédestiné par qui enfin le tragique allait resurgir sur le devant de la scène historique après vingt ans d'éviction. Le cheminement de de Gaulle homme d'Etat tel qu'il était retracé dans ses Mémoires, n'indiquait-il pas «l'identification tragique de l'action rêvée et du rêve en action»? (1) .