Pourquoi l’Antiquité gréco-romaine a-t-elle toujours exercé une attraction si forte sur l’homme européen ? L’attribuer tout entière à la fascination que procure l’art antique serait superficiel, car l’art grec tire précisément son prestige du fait qu’il rend visible la nostalgie métaphysique pour un modèle tout à la fois corporel et spirituel. L’art grec, en somme, est lui-même une partie de la religiosité grecque, comme le comprirent déjà Goethe et Winckelmann, puis, à notre époque, un Schefold [archéologue allemand] et un Walter F. Otto. Mais même quand on met l’accent sur la “rationalité” de la Grèce antique — en l’opposant, le cas échéant, à “l’irrationalité” du Moyen Âge —, on ne fait qu’interpréter banalement cette rationalité, on perd de vue sa dimension la plus profonde, où la clarté devient symbole, dans le credo apollinien et olympien, d’une très haute forme de maîtrise de soi.

Dans le monde grec, c’est la préhistoire indo-européenne qui se met à parler. Le premier “verbe” articulé de la civilisation grecque est la religion olympienne. Toutes les obscures luttes préhistoriques du principe diurne contre le principe nocturne, du principe paternel contre le principe maternel, s’y donnent à voir, mais sous une forme qui atteste la victoire de la claire lumière du jour. Apollon a déjà tué Python, Thésée est déjà venu à bout du Minotaure et, sur la colline sacrée d’Arès, Oreste a été acquitté de la faute d’avoir tué “la mère”. Il s’agit là d’une “sagesse poétique”, pour reprendre l’expression de Vico, où s’exprime une conscience nouvelle, une conscience qui fit dire à Plutarque : « Rien sans Thésée. »

Les Olympiens

Un jour nouveau se lève sur les cimes boisées du plus ancien paysage européen, répandant une clarté aurorale identique à la lumière de l’Olympe chantée par Homère :

« À ces mots, l’Athéna aux yeux pers disparut, regardant cet Olympe où l’on dit que les dieux, loin de toute secousse, ont leur siège éternel : ni les vents ne le battent, ni les pluies ne l’inondent ; là-haut, jamais de neige ; mais en tout temps l’éther, déployé sans nuages, couronne le sommet d’une blanche clarté […] ». [Odyssée, chant VI, trad. V. Bérard].

Le jour olympien est le jour de l’Ordre. Zeus incarne avec la spontanéité la plus puissante et la plus digne qui soit l’idée de l’ordre comme autorité. C’est une idée qui, à travers le Deus-pater (Iuppiter) romain, répand sa lumière bien au-delà des débuts du monde antique. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la figure de Dieu le Père dans sa version la plus humble et patriarcale du paysan chrétien avec la notion, autrement abstraite et tyrannique, de Yahvé.

Apollon, lui, incarne un autre aspect de l’Ordre : l’Ordre comme lumière intellectuelle et formation artistique, mais aussi comme transparence solaire qui est santé et purification. Il se peut que le nom d’Apollon ne soit pas d’origine indo-européenne, même si la chose n’est pas établie, car l’illyrien Aplo, Aplus (cf. le vieil islandais afl, “force”), va à l’encontre de cette hypothèse, d’autant plus qu’Apollon est le dieu dorien par excellence et que la migration dorienne et la migration illyrienne ne font qu’un. Mais surtout, quand on traite d’histoire des religions, il ne faut jamais oublier que c’est le contenu qui importe, non le contenant.

L’Artémis dorienne, représentée comme une jeune fille dure, sportive et nordique, n’est pas l’Artémis d’Éphèse aux cent mamelles. Sous un nom préexistant prend forme une figure religieuse profondément nordique et indo-européenne, qui exprime sa nature farouche, athlétique et septentrionale. Une même désignation recouvre donc deux “expériences” religieuses bien différentes. De même, Marie — entendue comme la “Grande Mère”, par ex. dans le cas de la Madone de Pompéi — est différente de la Vierge Marie de Bernard de Clairvaux et du catholicisme gothique. Ce n’est pas seulement la différence existant entre la jeune fille blonde des miniatures gothiques et la “Mère de Dieu” des terres du Sud. C’est la même diversité de vision que celle qui sépare l’Artémis d’Éphèse de l’Artémis Orthia spartiate apparue avec la migration dorienne.

Comme toujours, l’essence de la conception religieuse réside dans la spécificité de sa vision du divin. Une vision non pas subjective ou, mieux, une vision subjective en tant que l’absolu, en se manifestant, se particularise et se fait image pour le sujet. Apollon et Artémis, le Christ et la Vierge sont avant tout des “visions”, des présences saisies par l’intuition intellectuelle, là où “les dieux”, degrés se manifestant à partir de l’Être, sont vraiment. Goethe écrivait à Jacobi : « Tu parles de foi, moi, j’attache beaucoup d’importance à la contemplation » (Du sprichst von Glaube, ich halte viel auf Schauen).

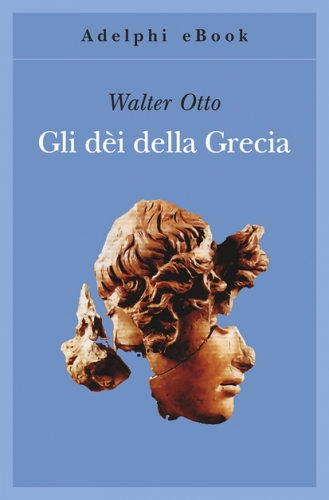

Dans les divinités olympiennes, l’âme nordique de la race blanche a contemplé sa plus pure profondeur métaphysique. L’eusébeia, la vénération éclairée par la sagesse du jugement ; l’aidos, la retenue pudique face au divin ; la sophrosyné, la vertu faite d’équilibre et d’intrépidité : telles sont les attitudes à travers lesquelles la religion olympienne s’exprime comme un phénomène typiquement européen. Et le panthéon olympien est le miroir de cette mesure. De manière significative, même ses composantes féminines tendent à participer des valeurs viriles : comme Héra, en tant que symbole du coniugium, comme Artémis, en raison de sa juvénilité réservée et sportive, comme Athéna, la déesse de l’intelligence aguerrie et de la réflexion audacieuse, sortie tout armée de la tête de Zeus. C’est pourquoi Walter F. Otto a pu parler de la religion grecque comme de l’« idée religieuse de l’esprit européen » :

« Dans le culte des anciens Grecs se manifeste l’une des plus hautes idées religieuses de l’humanité. Disons-le : l’idée religieuse de l’esprit européen. Elle est très différente des idées religieuses des autres cultures, surtout de celles qui, pour notre histoire et notre philosophie des religions, passent pour fournir le modèle de toute religion. Mais elle est essentiellement apparentée à toutes les formes de la pensée et des créations authentiquement grecques, et recueillie dans le même esprit qu’elles. Parmi les autres œuvres éternelles des Grecs, elle se dresse, majeure et impérissable, devant l’humanité. […] Les figures dans lesquelles ce monde s’est divinement ouvert aux Grecs n’attestent-elles pas leur vérité par la vie qui est encore la leur aujourd’hui, par la permanence où nous pouvons encore les rencontrer, pourvu que nous nous arrachions aux emprises de la mesquinerie et que nous recouvrions un regard libre ? Zeus, Apollon, Athéna, Artémis, Dionysos, Aphrodite… là où l’on rend hommage aux idées de l’esprit grec, il n’est jamais permis d’oublier que c’en est le sommet et, d’une certaine manière, la substance même. Ces figures demeureront tant que l’esprit européen, qui a trouvé en elles son objectivation la plus riche, ne succombera pas totalement à l’esprit de l’Orient ou à celui du calcul pragmatique » [Les Dieux de la Grèce, Payot, 1981, p. 31]

Le monde grec

De même que le monde olympien est toujours resté vivant pour l’Européen cultivé, ainsi la civilisation grecque est demeurée exemplaire pour la civilisation européenne. Il importe cependant de comprendre correctement le sens de cette exemplarité. Si celle-ci devait valoir comme synonyme de scientificité, au sens banalement laïque du terme, alors il faudrait rappeler que l’attitude éminemment rationnelle de l’esprit hellénique n’a jamais été séparée de la foi dans le mythe comme archétype d’une raison plus haute. La rationalité de ce qui est naturel est étudiée et admirée précisément parce qu’elle renvoie à un équilibre supérieur. Chez Aristote, on trouve encore, au début de son traité de zoologie, cette citation d’Héraclite : « Entrez, ici aussi habitent les dieux » Quant à Goethe, il dira que « le beau est un phénomène originel » (Das Schöne ist ein Urphanomen). Mais c’est surtout Platon qui nous communique le sens le plus authentique de la “scientificité” de la pensée grecque, lorsqu’il compare la rationalité d’ici-bas (la “chose”) à la rationalité de là-haut (“l’idée”) et mesure la réalité empirique avec le mètre d’une réalité éternelle. Il est celui qui dans le mythe de la caverne (République, VII, 514-517) illustre la logique ultime de la connaissance : par-delà les ombres projetées par le feu, il y a la réalité supérieure de la lumière solaire. En effet, l’Être, qui est le fond obligatoire de la spéculation hellénique, est aussi ce qui l’empêche de tomber dans l’intellectualisme.

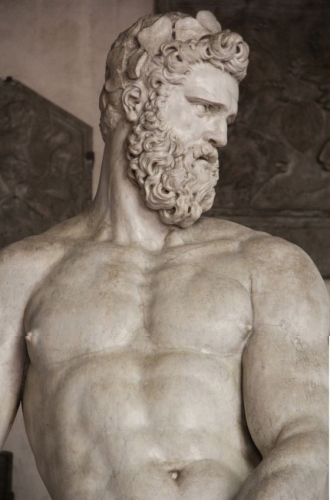

Cette myopie caractéristique qui a confondu le rationalisme des Grecs avec le rationalisme des modernes a également créé l’équivoque d’un hellénisme “adorateur du corps”. Ici aussi, la gymnastique et l’athlétisme grecs ont été saisis avec superficialité. En fait, les Grecs ont exalté l’éducation du corps comme une partie de l’éducation de l’esprit. C’est le sens hellénique de la forme qui exige que le corps également reçoive une discipline formatrice. Le kosmos est l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’ordre de l’univers et celui du corps humain. L’instance ultime du monde des corps et de la société est l’Ordre, tout comme l’instance ultime de la connaissance est l’Être.

Mais il va de soi que l’aveuglement principal est celui qui concerne le caractère prétendument “démocratique” de l’esprit grec. Si l’on excepte une brève période de l’histoire d’Athènes, la liberté des cités grecques a toujours été la liberté pour les meilleurs. Les partis aristocratiques et les partis démocratiques ne se séparaient que sur le nombre, plus ou moins grand, de ces “meilleurs”. Mais la masse et les esclaves restèrent toujours en dehors de l’organisation politique de la cité. C’est pourquoi toute la civilisation grecque resplendit encore de cet idéal de la sélection — l’ekloghé — qui a exercé une si grande fascination sur les élites de l’Occident. Julius Evola a résumé comme suit les valeurs exprimées par la Grèce antique à son apogée :

« […] le culte apollinien, la conception de l’univers comme kosmos, c’est-à-dire comme une unité, comme un tout harmonieusement ordonné […] l’importance conférée à tout ce qui est limite, nombre, proportion et forme, l’éthique de l’unification harmonieuse des différentes puissances de l’âme, un style empreint d’une dignité calme et mesurée, le principe de l’eurythmie, l’appréciation du corps et la culture du corps […] la méthode expérimentale dans les applications scientifiques en tant qu’amour de la clarté par opposition aux nébulosités pseudo-métaphysiques et mystiques, la valeur accordée aussi à la beauté plastique, la conception aristocratique et dorienne du gouvernement politique et l’idée hiérarchique affirmée dans la conception de la vraie connaissance » [I Versi d’oro pitagorei, Atanor, Rome, 1959, p. 30].

Ce sont des valeurs qui suffisent à attribuer à l’expérience grecque une place de premier plan dans le cadre d’une tradition européenne.

* * *

La Question d’une tradition européenne, Akribeia, 2014. Tr. fr.: Philippe Baillet.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

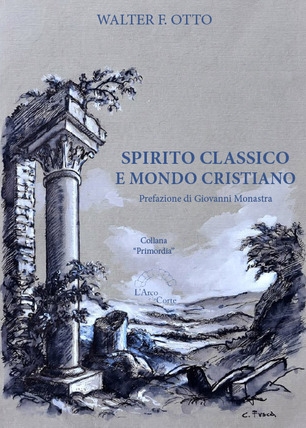

Nel corpo della cultura europea scorre sangue «pagano». A muovere dal Settecento, filosofi, storici delle religioni e artisti, si sono prodigati nel tentativo di far riemergere le sorgenti più arcaiche della nostra cultura, richiamando l’attenzione sul suo effettivo ubi consistam. Anzi, questo sforzo è ancora in corso: si pensi, tra i tanti esempi che si possono fare in tema, alla valorizzazione del mondo pre-cristiano, presentata, nella propria opera, da Evola o, più recentemente, da autori quali Marc Augé e Alain de Benoist. Un ruolo rilevante, in tal senso, nel secondo decennio del «secolo breve», lo ha svolto il filologo svevo e storico delle religioni, Walter Friedrich Otto. Il suo lavoro più noto, Gli Dei della Grecia, fu in qualche modo preparato da un libro che egli pubblicò nel 1923, Spirito classico e mondo cristiano, di cui è recentemente apparsa la seconda edizione italiana, per i tipi de L’arco e la Corte (per ordini: arcoelacorte@libero.it, pp. 174, euro 15,00). Si tratta, come ricorda Giovanni Monastra, nell’informata e stimolante Prefazione, di un testo nel quale l’autore mostrò, in tutta la sua forza e con invidiabile spessore erudito, l’attrazione empatica per il mondo classico e, in particolare, per la religiosità ellenica.

Nel corpo della cultura europea scorre sangue «pagano». A muovere dal Settecento, filosofi, storici delle religioni e artisti, si sono prodigati nel tentativo di far riemergere le sorgenti più arcaiche della nostra cultura, richiamando l’attenzione sul suo effettivo ubi consistam. Anzi, questo sforzo è ancora in corso: si pensi, tra i tanti esempi che si possono fare in tema, alla valorizzazione del mondo pre-cristiano, presentata, nella propria opera, da Evola o, più recentemente, da autori quali Marc Augé e Alain de Benoist. Un ruolo rilevante, in tal senso, nel secondo decennio del «secolo breve», lo ha svolto il filologo svevo e storico delle religioni, Walter Friedrich Otto. Il suo lavoro più noto, Gli Dei della Grecia, fu in qualche modo preparato da un libro che egli pubblicò nel 1923, Spirito classico e mondo cristiano, di cui è recentemente apparsa la seconda edizione italiana, per i tipi de L’arco e la Corte (per ordini: arcoelacorte@libero.it, pp. 174, euro 15,00). Si tratta, come ricorda Giovanni Monastra, nell’informata e stimolante Prefazione, di un testo nel quale l’autore mostrò, in tutta la sua forza e con invidiabile spessore erudito, l’attrazione empatica per il mondo classico e, in particolare, per la religiosità ellenica.  In Spirito classico e mondo cristiano, sono presenti: «lampeggianti intuizioni e utili indicazioni che consentono di vedere con occhi nuovi il mondo religioso ellenico» (p. 13). Otto cerca, in ogni modo, di far parlare i Greci e i loro dei, con la voce che gli fu propria. Fino ad allora, infatti, il clamore millenario prodotto dalla cultura dei vincitori, nella contesa storica sviluppatasi nel IV secolo d.c., quella cristiana, aveva impedito di cogliere il senso ultimo della visione del mondo ellenica. La critica al cristianesimo di Otto è radicale, i toni polemici decisamente aspri, in alcuni passaggi rasentano l’invettiva. Per questo, successivamente, il filologo non si riconobbe del tutto in tali affermazioni e non volle che questo studio fosse nuovamente pubblicato (la precedente edizione italiana uscì nel 1973, ad insaputa della figlia dello studioso). Il libro è scritto sotto il segno di Nietzsche. Come il filosofo dell’eterno ritorno, anche Otto distinse l’originario insegnamento del Cristo, insieme a Socrate considerato ultimo esempio di vita persuasa, dalla successiva dottrina cristiana, esito del travisamento teologico operato dalla tradizione paolino-agostiniana. In ogni caso, quale idea ha Otto della religio greca?

In Spirito classico e mondo cristiano, sono presenti: «lampeggianti intuizioni e utili indicazioni che consentono di vedere con occhi nuovi il mondo religioso ellenico» (p. 13). Otto cerca, in ogni modo, di far parlare i Greci e i loro dei, con la voce che gli fu propria. Fino ad allora, infatti, il clamore millenario prodotto dalla cultura dei vincitori, nella contesa storica sviluppatasi nel IV secolo d.c., quella cristiana, aveva impedito di cogliere il senso ultimo della visione del mondo ellenica. La critica al cristianesimo di Otto è radicale, i toni polemici decisamente aspri, in alcuni passaggi rasentano l’invettiva. Per questo, successivamente, il filologo non si riconobbe del tutto in tali affermazioni e non volle che questo studio fosse nuovamente pubblicato (la precedente edizione italiana uscì nel 1973, ad insaputa della figlia dello studioso). Il libro è scritto sotto il segno di Nietzsche. Come il filosofo dell’eterno ritorno, anche Otto distinse l’originario insegnamento del Cristo, insieme a Socrate considerato ultimo esempio di vita persuasa, dalla successiva dottrina cristiana, esito del travisamento teologico operato dalla tradizione paolino-agostiniana. In ogni caso, quale idea ha Otto della religio greca? I Greci, al contrario, non conobbero mai la fides, la loro religio della forma era, in realtà, un susseguirsi di esperienze, di realizzazioni del sacro, da parte dell’uomo. Il tratto politeista consentiva loro di apprezzare i diversi volti dell’Uno e di viverli, di farne esperienza. A ciò contribuivano il mito e il culto. Nel secondo: «è l’uomo che si innalza al Divino, vive e agisce in comunione con gli dei; nel mito è il divino che scende e si fa umano» (p. 21). Il rapporto uomo-dio si manifestava, come rilevato da Rudolf Otto, nell’endiadi Io-Esso. Si trattava, pertanto, di una relazione centrata sull’ethos, sul modo d’essere (Evola avrebbe detto “razza dello spirito”) e non sul pathos, sulla dimensione emotiva e sentimentale. Il trionfo del cristianesimo rese esplicito che il mondo antico aveva perso la propria anima, vale a dire quest’atteggiamento paritetico degli uomini nei confronti degli dei. Ecco perché alla «buona novella» aderirono gli ultimi, i diseredati e le donne, che divennero strumenti mortiferi per lo spirito classico. In quel frangente, pochi tentarono una resistenza. Si ersero in pochi, ricorda Otto, sulle rovine di un mondo al tramonto per proclamarne la grandezza, tra essi Giuliano Imperatore. Monastra ipotizza, e la cosa va segnalata, che Evola, avrebbe potuto trarre il titolo del suo, Gli uomini e le rovine, proprio da un passo del libro del filologo tedesco, che certamente lesse.

I Greci, al contrario, non conobbero mai la fides, la loro religio della forma era, in realtà, un susseguirsi di esperienze, di realizzazioni del sacro, da parte dell’uomo. Il tratto politeista consentiva loro di apprezzare i diversi volti dell’Uno e di viverli, di farne esperienza. A ciò contribuivano il mito e il culto. Nel secondo: «è l’uomo che si innalza al Divino, vive e agisce in comunione con gli dei; nel mito è il divino che scende e si fa umano» (p. 21). Il rapporto uomo-dio si manifestava, come rilevato da Rudolf Otto, nell’endiadi Io-Esso. Si trattava, pertanto, di una relazione centrata sull’ethos, sul modo d’essere (Evola avrebbe detto “razza dello spirito”) e non sul pathos, sulla dimensione emotiva e sentimentale. Il trionfo del cristianesimo rese esplicito che il mondo antico aveva perso la propria anima, vale a dire quest’atteggiamento paritetico degli uomini nei confronti degli dei. Ecco perché alla «buona novella» aderirono gli ultimi, i diseredati e le donne, che divennero strumenti mortiferi per lo spirito classico. In quel frangente, pochi tentarono una resistenza. Si ersero in pochi, ricorda Otto, sulle rovine di un mondo al tramonto per proclamarne la grandezza, tra essi Giuliano Imperatore. Monastra ipotizza, e la cosa va segnalata, che Evola, avrebbe potuto trarre il titolo del suo, Gli uomini e le rovine, proprio da un passo del libro del filologo tedesco, che certamente lesse.

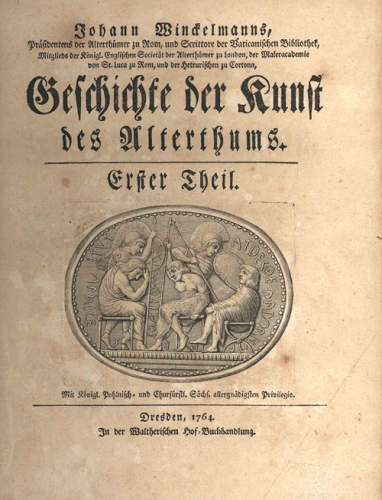

Das war insofern revolutionär, da noch im Barock die Gelehrten und Dichter am Latein festhielten und die römische Antike als Vorbild sahen. Winckelmann kam zugute, dass er, aus einfachsten Verhältnissen kommend, nicht „verbildet“ war, als er die Kunstschätze am barocken Dresdener Hof betrachtete. Statt in schwärmerische Verzückung zu geraten, richtete er einen idealisierenden Blick auf die ihm rätselhaften mythologischen Heldenfiguren, von deren nackten, muskulösen Körpern er sich wohl auch erotisch angezogen fühlte.

Das war insofern revolutionär, da noch im Barock die Gelehrten und Dichter am Latein festhielten und die römische Antike als Vorbild sahen. Winckelmann kam zugute, dass er, aus einfachsten Verhältnissen kommend, nicht „verbildet“ war, als er die Kunstschätze am barocken Dresdener Hof betrachtete. Statt in schwärmerische Verzückung zu geraten, richtete er einen idealisierenden Blick auf die ihm rätselhaften mythologischen Heldenfiguren, von deren nackten, muskulösen Körpern er sich wohl auch erotisch angezogen fühlte.