Alex KURTAGIC

Ex: http://www.counter-currents.com/

Roald Amundsen

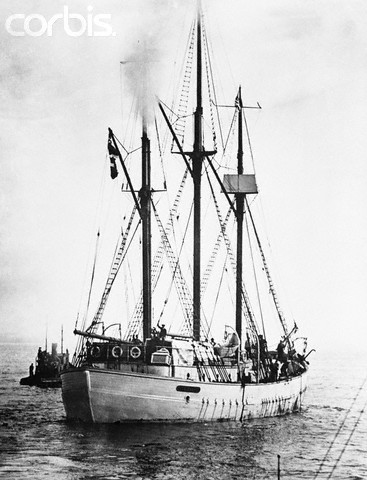

The South Pole: An Account of the Norwegian Antarctic Expedition in the Fram, 1910–1912

London: Hurst & Company, 2001

(First Published in 1912 by John Murray)

Having reviewed Apsley Cherry-Garrard’s account of Robert Falcon Scott’s Terra Nova Expedition, and having over the Yuletide read Scott’s diaries from the latter, I deemed it opportune to read Roald Amundsen’s account of his pioneering journey to the South Pole. After all, Scott and Amundsen reached the Pole within a month of each other, and this is, so to speak, the other side of the story.

If you are not familiar with the history of Antarctic exploration, for this review to make sense you will need to know that in the year 1910 two teams of explorers, one British, lead by Scott, and the other Norwegian, led by Amundsen, set sail to Antarctica, with the aim of being the first to reach the South Pole. Both men were successful, but Amundsen arrived first and he and his team returned to their base, and then home, without incident; while Scott and his men perished on the Ross Ice Shelf during their return journey. Scott’s tent was found eight months later by a rescue party, who discovered Scott’s frozen body and those of two of his party of five, along with their diaries. Scott’s fate turned him into a tragic national hero, and, being a skilled wordsmith, it was his story that was told across the English-speaking world: his diaries underwent numerous editions and re-prints, from popular to lavishly-illustrated, and became mandatory reading for schoolchildren, until eventually his tale was made into a film in 1948, starring John Mills. Amundsen’s story, on the other hand, had a much more limited readership and is, therefore, less well known.

Scott’s and Amundsen’s accounts, however, are equally interesting, albeit for entirely different reasons. While Scott’s possesses romance and pathos, Amundsen’s is engaging on a technical level: here is where you learn how to mount a successful expedition, and get a sense of the Norwegian temperament as well.

The South Pole is a considerable work, spanning 800 pages in the modern reprint edition (the original edition came in two volumes). It begins with Amundsen’s preparations in Norway in 1909 and concludes with Amundsen’s disembarkation at Hobart, Tasmania, in 1912; what lies in between is more or less as detailed a relation of events as Cherry’s own, written ten years later. Amundsen’s tone and style is very different from that of the Englishmen: the 43-year-old Scott was anxious and prone to depression; the 36-year-old Cherry (writing nearly a decade after the events) was more philosophical and psychological; the 39-year-old Amundsen, by contrast, is colder, calmer, relatively detached, and prone to ironic understatement. In some ways, his tone is very similar to mine in Mister, except my diction and syntax are somewhat more baroque.

Amundsen arrived in Antarctica in January 1911, and established his base, Framheim, on the Ross Ice Shelf (then known as “the Barrier”), at the Bay of Whales, 803 miles away from the South Pole and 350 miles to the East of Scott’s base, in Cape Evans, Ross Island. This placed Amundsen’s base 60 miles nearer to the Pole than Scott’s – a considerable distance considering that it was to be covered without the aid of motorized transport.

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements.

The shore party consisted of 97 dogs and eight humans, all Norwegian: Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Oscar Wisting, Jørgen Stubberud, Hjalmar Johansen, Kristian Prestrud, and Roald Amundsen. Like Scott, they built a hut, but, unlike Scott, when the snow and drift started to cover it, Amundsen’s party allowed it to be buried, and expanded their living quarters by excavating a network caverns in the ice, where they set up their kennel and their workshops. This not only afforded them more space, but also insulated them from the elements.

During the Winter months leading up to the polar journey, Amundsen and his team continuously optimized their equipment, testing it and refining it for the conditions on the ground. Scott’s team were doing exactly the same over at their base, of course, but it seems, from this account, that Amundsen went further, being extra meticulous and paying close attention to every detail. Boots and tents were redesigned; sledges and cases were shaved down to make them lighter; stacking, storage, and lashing techniques were perfected, and so on. In the end, Amundsen ended up with truly excellent equipment and highly efficient arrangements. For example: while Scott’s parties had to pack and unpack their sledges every time they set up camp, Amundsen’s sledges were packed in such a way that everything they needed could be retrieved without unlashing the cases or disassembling the cargo on their sledges. This was a significant advantage in an environment prone to blizzards and where temperatures are often so low that touching metal gives instant frostbite.

Amundsen had spent time observing and learning from the Inuit and possessed a thorough understanding of working with dogs. Scott, on the other hand, although the most experienced Antarctic explorer of the age and indeed a valuable source of information for Amundsen and his men, had become reluctant to use dogs due to their poor performance during the Discovery Expedition he had lead in 1901-1903, during which many of the animals visibly suffered. The problem, however, was not so much dogs in general but the choice of dogs, and Amundsen’s chosen breed of canine was better adapted for Antarctic conditions. So much so, in fact, that Amundsen eventually decided to travel by night, because his dogs preferred the colder temperatures.

The postmortem examination of Scott’s and Amundsen’s expeditions have led experts to conclude that Amundsen’s decision to base his transport on dogs was decisive in the outcome of their respective polar journeys. Scott’s transport configuration, relying on motorized sledges, ponies, dogs, and man-hauling has been described as ‘muddled’. This is certainly the conclusion one draws from reading the accounts of the two expeditions. Amundsen’s dogs afforded him with pulling power that was up to seven times greater than Scott’s. What is more, Amundsen’s men ate the dogs along the way, in the measure that they were no longer needed because of the staged depoting of supplies for the return journey; this provided them with an additional source of fresh meat (the other was seal meat, obtained at the edge of the barrier), which they needed to stave off scurvy. Scott’s party, on the other hand, was blighted by the early failure of the motorized sledges and the poor performance of the ponies. Although he and his men ate the ponies, they relied heavily – and once on the plateau exclusively – on man-hauling. Man-hauling is far more strenuous than skiing, like Amundsen’s men did, and this soon led to a deterioration in Scott’s party’s physical condition.

This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from Shackleton’s own failure in 1909 (in both cases the men starved and developed scurvy), Scott paid close attention to nutrition and worked closely with manufacturers to obtain specially-formulated food supplies. Moreover, Scott also had the Winter party (Cherry, Edward Wilson, and Henry Bowers) experiment with proportions during their journey to Cape Crozier to secure Emperor penguin eggs. Yet, the fact remains that, in terms of its energy content, his diet of pemmican, biscuits, chocolate, butter, sugar, and tea fell well short of what was needed. Ranulph Fiennes and Mike Stroud, the first explorers ever to achieve the unsupported (you-carry-everything) crossing of the Antarctic, found their caloric consumption averaging 8,000 calories a day, and sometimes spiking at over 11,500 calories a day. The Scott team’s intake was around 4,000, and the result was, inevitably, starvation, cold, and frostbites. Worse still, lack of vitamin C, the primary cause of scurvy, caused wounds to heal very slowly, a situation that eventually led to the breakdown and death of 37-year-old Petty Officer Edgar Evans in Scott’s South Polar party. Amundsen’s men had an abundant supply of fresh meat, coming from dog and seals, as well as the typically Scandinavian wholegrain bread, whortleberries, and jam, so they were very well supplied of vitamin C. With a lower caloric consumption (typically at 5,000 calories a day), they were very well fed throughout their journey, and Amundsen was able to progressively increase rations well beyond requirements. As a result, Amundsen’s men remained strong, staved off scurvy, and suffered no frostbites.

This takes us to the diet. Scott’s understanding of a polar explorer’s nutritional requirements was the best that could be expected from the Edwardian era, so he cannot be blamed for having had inadequate provisions. Indeed, having learned from his failed bid for the Pole in 1902 and from Shackleton’s own failure in 1909 (in both cases the men starved and developed scurvy), Scott paid close attention to nutrition and worked closely with manufacturers to obtain specially-formulated food supplies. Moreover, Scott also had the Winter party (Cherry, Edward Wilson, and Henry Bowers) experiment with proportions during their journey to Cape Crozier to secure Emperor penguin eggs. Yet, the fact remains that, in terms of its energy content, his diet of pemmican, biscuits, chocolate, butter, sugar, and tea fell well short of what was needed. Ranulph Fiennes and Mike Stroud, the first explorers ever to achieve the unsupported (you-carry-everything) crossing of the Antarctic, found their caloric consumption averaging 8,000 calories a day, and sometimes spiking at over 11,500 calories a day. The Scott team’s intake was around 4,000, and the result was, inevitably, starvation, cold, and frostbites. Worse still, lack of vitamin C, the primary cause of scurvy, caused wounds to heal very slowly, a situation that eventually led to the breakdown and death of 37-year-old Petty Officer Edgar Evans in Scott’s South Polar party. Amundsen’s men had an abundant supply of fresh meat, coming from dog and seals, as well as the typically Scandinavian wholegrain bread, whortleberries, and jam, so they were very well supplied of vitamin C. With a lower caloric consumption (typically at 5,000 calories a day), they were very well fed throughout their journey, and Amundsen was able to progressively increase rations well beyond requirements. As a result, Amundsen’s men remained strong, staved off scurvy, and suffered no frostbites.

Scott blamed the failure of his expedition on poor weather and bad luck. Amundsen, who greatly respected Scott, says in the present volume, written before he learnt of Scott’s fate:

I may say that this is the greatest factor — the way in which the expedition is equipped — the way in which every difficulty is foreseen, and precautions taken for meeting or avoiding it. Victory awaits him who has everything in order — luck, people call it. Defeat is certain for him who has neglected to take the necessary precautions in time; this is called bad luck.

It would be too harsh to say this applied to Scott, because Amundsen did, after all, enjoy relatively good weather (he even eventually dispensed with the very warm fur outfits we see in the photographs), whereas unseasonably low temperatures and harsh conditions hit Scott’s party during the return journey across the Ross Ice Shelf. (Remember this is a huge geographical feature: a platform, hundreds of miles long, comprised entirely of iron-hard ice up to half a mile deep, flat (except near land) in every direction as far as the eye can see – it is so large that it has its own weather system.) Similarly, on their approach to the Pole, Scott’s team had found conditions on the plateau, particularly after 87°S, especially severe, with bitter head-on winds, rock-hard sastrugi, and snow frozen into hard, abrasive crystals – this made pulling sledges especially difficult. Imagine pulling 200 lb sledges on sandpaper, day after day, week after week, with 50-70 degrees of frost, eating less than half what you need. It must be remembered, at the same time, that the Antarctic was for most part terra incognita: Scott’s furthest South in the Discovery Expedition was 82°17′S, a latitude located on the Ross Ice Shelf; Shackleton’s 88°23′S, somewhere on the plateau; no one knew what the South Pole looked like or what they would find there, and Scott only had Shackleton’s verbal account of the conditions on the Beardmore Glacier and Antarctic plateau to go by. Today we know that the continent, approximately the size of Europe and once located on the Earth’s equator, is under a sheet of ice several kilometers deep; that the ice covers 98% of its surface; that the plateau, extending a thousand kilometers, is nearly 10,000 feet above sea level; that there are mountain ranges and nunataks in its more Northernly latitudes; and much more. Also today there is an enormous American-run research station on the South Pole, as well as dozens of stations spread across the continent; we have radio and satellite communications, high resolution imaging, mountains of very detailed data; we also have aeroplanes and motor vehicles able to operate in the Antarctic airspace and terrain. None of this existed in 1911. Much of the nutritional, meteorological, and glaciological knowledge we have today was discovered decades later. The early explorers were doing truly pioneering work on a landscape as mysterious and as alien as another planet.

It is interesting to note that both Amundsen and Scott were quite surprised to find themselves descending as they approached the South Pole. Indeed, once past the glaciers that give access to the Antarctic plateau from the Ross Ice Shelf, the Pole is hundreds of feet below the plateau summit on that side of the continent.

Amundsen’s original ambition had been to conquer the North Pole. For most of his life, he tells us, he had been fascinated by the far North. That he turned South owed to his being beaten to the North Pole by the American explorers Fredrick Cook (in 1908) and Robert Peary (in 1909), who made independent claims. Therefore, upon reaching the South Pole, Amundsen experienced mixed feelings: he says that it did not feel to him like the accomplishment of his life’s ambition. All the same, aware of the controversies surrounding Cook’s and Peary’s polar claims, he determined to make absolutely certain that he had indeed reached the geographical South Pole, and spent several days taking measurements with a variety of instruments within a chosen radius. He named his South Pole station Polheim. There he left a small tent with a letter for Scott to deliver to the King Haakon VII of Norway, as proof and testimony of his accomplishment in the event he failed to return to base safely.

Amundsen’s original ambition had been to conquer the North Pole. For most of his life, he tells us, he had been fascinated by the far North. That he turned South owed to his being beaten to the North Pole by the American explorers Fredrick Cook (in 1908) and Robert Peary (in 1909), who made independent claims. Therefore, upon reaching the South Pole, Amundsen experienced mixed feelings: he says that it did not feel to him like the accomplishment of his life’s ambition. All the same, aware of the controversies surrounding Cook’s and Peary’s polar claims, he determined to make absolutely certain that he had indeed reached the geographical South Pole, and spent several days taking measurements with a variety of instruments within a chosen radius. He named his South Pole station Polheim. There he left a small tent with a letter for Scott to deliver to the King Haakon VII of Norway, as proof and testimony of his accomplishment in the event he failed to return to base safely.

As it happens, subsequent evaluations of the Polar party’s astronomical observations show that Amundsen never stood on the actual geographical Pole. Polheim’s position was determined to be somewhere between 89°57’S and 89°59’S, and probably 89°58’5’’ – no further than six miles and no nearer than one and a half miles from 90°S. However, Bjaaland and Hanssen, during the course of their measurements, walked between 400 and 600 meters away from the Pole, and possibly a few hundred meters or less. Scott, arriving a month later, did not manage to stand on the actual Pole either. This, however, was the best that could be done with the instruments available at the time.

Amundsen’s success resulted not only from his careful planning and good fortune, but also from his having set the single goal of reaching the South Pole. Comparatively little science was done on the field, as a result, although geological samples were brought back, both from Amundsen’s Polar party as well as Kristian Pestrud’s Kind Edward VII Land’s party, and meteorological and oceanographical studies were conducted. Scott’s expedition, by contrast, was primarily a scientific expedition, and was outfitted accordingly. It was certainly not designed for a race. Conquering the Pole was important in as much as the expedition’s success or failure was to be judged by the press and the numerous private sponsors on that basis: a hundred years ago, the whole enterprise of polar exploration was fiercely nationalistic in character, in marked contrast to the internationalist character of Antarctic research since the signing of the Antarctic Treaty of 1959.

Scott found out about Amundsen’s plans while on route to the Antarctic. Needless to say that this caused a great deal of anger, particularly as Amundsen had kept his plans secret until he was well on his way. Scott’s men obviously hoped that Amundsen would be having a rough time on his side of the barrier (indeed, he experienced lower temperatures, but, on the other hand, he enjoyed fewer blizzards). Yet, when the Englishmen aboard the Terra Nova paid a visit to the Norwegians at Framheim, they quite naturally had a number of questions but were otherwise cordial. They all took it like the soldiers a number of them were.

It is inspiring to read the accounts from the heroic era of Antarctic exploration. They highlight the most admirable qualities of European man, and serve as an example to modern generations in times when men of the caliber we encounter in these tales have (apparently) become rare. Enthusiasts have noted the marked difference in tone between the books written by explorers Fiennes and Stroud in the early 1990s, and the books and diaries written by Scott, Amundsen, and Douglas Mawson a hundred years ago: the latter, they say, come across as far more stoic, far harder, and able to write poetically about the hostile Antarctic environment even in the most adverse of situations. This perhaps not surprising when one considers that European civilization was at its zenith in terms of power and confidence in the years immediately preceding the Great War. I think truly hard men still exist, but sensibilities have obviously changed, perhaps because of the outcome of two great European civil wars, perhaps because the equality-obsessed modern culture encourages men to adopt feminine qualities in the same measure that it encourages women to adopt masculine ones. Whatever the reasons, this type of literature is most edifying and a healthy antidote to all the whining, fretting, and apologizing – not to mention in-your-face fruitiness from certain quarters – that has become so prevalent in recent decades.

The South Pole is not as intimidating as it might at first appear: there are numerous photographs and the print is quite large, so a fast reader can whiz through this tome at the speed of light, if he or she so wishes. In addition, it is not all Amundsen’s narrative: the last 300 pages consist of Kristian Pestrud’s account of his journey to King Edward VII’s land; first lieutenant Thorvald Nilsen’s account of the voyage of the Fram; and scientific summaries dealing with the geology, oceanography, meteorology, and the astronomical observations at the Pole. Pestrud’s and Nilsen’s contributions are also written in a tone of ironic detachment, blending formality with humor, which suggests to me, having met and dealt with Norwegians over the years, that this might be characteristic of the Norwegian temperament.

There is certainly more to Antarctic literature than conspiracy theories about Zeta Reticulans and Nazi UFOs.

TOQ Online, March 3, 2010

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg