Article publié le 5 juin 2017, à l’occasion des cinquante ans du conflit, sur le site Philitt.

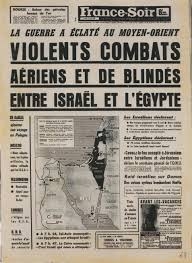

C’était il y a cinquante ans. Le lundi 5 juin 1967, Israël lançait une gigantesque offensive militaire contre trois armées arabes : l’Égypte de Nasser, la Syrie du parti Baath (dirigée alors par Noureddine al-Atassi) et la Jordanie du roi hachémite Hussein. Ce troisième conflit israélo-arabe, court et intense, constitue un tournant certain pour le monde arabe et, à certains égards, dans les relations internationales.

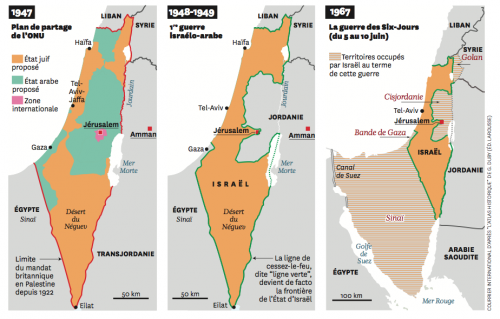

Après la Nakba (le désastre) de 1948, soit l’exode de plus de 700 000 Palestiniens après la première guerre, et la campagne de Suez en 1956 contre l’Égypte de Nasser, menée par la France, le Royaume-Uni et Israël, la guerre des Six Jours est le troisième conflit israélo-arabe en moins de vingt ans. Et il y en aura bien d’autres. Chacun de ces conflits peut être considéré comme un tournant : celui de 1948 installe Israël dans la région et provoque des départs palestiniens massifs (notamment dans les pays arabes voisins) et celui de 1956 fait du zaïm égyptien Nasser une figure tutélaire du nationalisme arabe, un véritable héros. La guerre de 1967, notamment à cause de l’occupation et de l’annexion de territoires arabes qui s’ensuivent, contribue à plonger le monde arabe dans des impasses politiques et intellectuelles.

Inutile de revenir sur les détails militaires du conflit. Si l’enchaînement des événements est connu et admis, leur interprétation est loin de faire l’unanimité. Le conflit a commencé par une attaque de l’aviation israélienne, tandis que les aviations arabes étaient encore au sol. Les Mirage III français achetés par Israël ont pu ainsi prouver leur efficacité. Le casus belli fut le blocus du détroit de Tiran imposé par l’Égypte aux navires israéliens dès le 23 mai, action qui s’ajoute au départ des troupes onusiennes exigé par Nasser. Seulement, il est difficile de considérer honnêtement qu’il s’agissait d’une réponse israélienne à des velléités belliqueuses de la part de l’Egypte : la guerre des Six Jours s’apparente davantage à une agression israélienne préméditée, dont les motivations dépassent largement les actes et les discours du mois précédant le conflit.

Cette guerre est souvent décrite comme la première guerre de l’eau. De ce point de vue, c’est davantage le front syrien que le front égyptien qu’il convient d’observer. Dans ses mémoires, l’ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon (qui commandait une division au moment des faits) le reconnaît volontiers : deux ans et demi avant le début du conflit, Israël avait déjà prévu d’intervenir en réponse au projet syrien de détournement des eaux du Jourdain dans le Golan. Ce détournement faisait lui-même suite à la construction d’un canal israélien destiné à détourner ces eaux depuis le lac Tibériade. L’occupation du Golan à l’issue du conflit apparaît ainsi comme un but de guerre et non comme un butin accidentel.

La guerre des Six Jours constitue une rupture militaire, politique et sémantique à trois niveaux. A l’échelle mondiale, notamment dans le cadre de la guerre froide et de la politique étrangère de la France dans la région ; à l’échelle du monde arabe, y compris d’un point de vue idéologique ; enfin, à l’échelle de la question palestinienne.

Un tournant politique et militaire

En 1967, les relations américano-soviétiques se caractérisent par une relative « détente » et les États-Unis du président Lyndon Johnson commencent à afficher une véritable proximité avec Israël, certes encore éloignée du soutien inconditionnel que nous connaîtrons plus tard, mais contrastant avec les pressions américano-soviétiques contre l’expédition de Suez en 1956. La position américaine est alors délicate : le soutien apporté à Israël est atténué par la crainte d’une déstabilisation du régime jordanien et d’une défaite arabe telle qu’elle rendrait l’intervention militaire des Soviétiques possible. Pour ce qui est de ces derniers, leur véritable rôle n’est pas tout à fait clair. Ont-ils encouragé les armées arabes à provoquer un conflit et à se préparer à celui-ci ? Ou ont-ils plutôt voulu l’éviter ? Des archives polonaises portant sur la session plénière du Comité central du Parti communiste du 20 juin 1967 semblent révéler que Léonid Brejnev n’avait aucune intention de déclencher ce conflit et que son influence sur les armées arabes (syrienne et égyptienne) était limitée.

Ces mêmes archives révèlent que Moscou avait prévenu Nasser des intentions israéliennes d’attaquer la Syrie dès avril-mai 1967 afin qu’il mobilise ses troupes pour aider ses alliés syriens, pensant qu’Israël ne pouvait tenir sur deux fronts[1]. Une erreur de calcul manifeste. Notons que l’historiographie soviétique associe, de son côté, cette défaite arabe au manque de préparation des militaires arabes, à une manipulation américaine des moyens de liaison ou à des manipulations internes à l’appareil militaire égyptien : des généraux égyptiens formés en « Occident » auraient voulu faire échouer Nasser afin de susciter un rapprochement avec les États-Unis. L’ironie voudra que ce rapprochement (et incidemment l’éloignement égypto-soviétique) se fasse après le relatif succès du conflit suivant en 1973 (toujours avec des armes soviétiques).

En France, cette guerre révèle une autre rupture vis-à-vis d’Israël. La France, sous le général de Gaulle, n’est plus ce fidèle allié qu’elle a été depuis 1945 (y compris pour les groupes armés précédant l’État, décrits comme terroristes par les forces britanniques). Avec l’indépendance de l’Algérie en 1962 et la volonté de mener une politique étrangère indépendante et équilibrée, il n’est plus question de poursuivre le soutien inconditionnel offert par la IVe République. Dès 1958, le général de Gaulle remet en cause la coopération nucléaire entre les deux pays. En novembre 1967, dans une conférence de presse restée célèbre (pour de mauvaises raisons), il fait du conflit un diagnostic implacable et sans concession : « […] A la faveur de l’expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître en effet un État d’Israël guerrier et résolu à s’agrandir […] C’est pourquoi, d’ailleurs, la Ve République s’était dégagée vis-à-vis d’Israël des liens spéciaux et très étroits que le régime précédent avait noués avec cet État […] Hélas, le drame est venu. Il avait été préparé par une tension très grave et constante qui résultait du sort scandaleux des réfugiés en Jordanie et aussi des menaces de destruction prodiguées contre Israël […] Le 2 juin, le gouvernement français avait officiellement déclaré qu’éventuellement il donnerait tort à quiconque entamerait le premier l’action des armes […] On sait que la voix de la France n’a pas été entendue. Israël ayant attaqué, s’est emparé en six jours de combats des objectifs qu’il voulait atteindre, maintenant, il organise sur les territoires qu’il a pris l’occupation qui ne peut aller sans oppression, répression et expulsions. Et il s’y manifeste contre lui la résistance qu’à son tour il qualifie de terrorisme […] » Ces mots forts, prononcés par un homme qui en connaît la teneur mieux que quiconque, révèlent une lucidité et une clairvoyance aussi inaudibles en 1967 qu’elles peuvent encore l’être aujourd’hui. Un discours singulier, bien différent des douces mélodies pro-israéliennes de Serge Gainsbourg (Le sable et le soldat) et d’Adamo (Inch’Allah).

Dans le monde arabe, à la défaite militaire s’ajoute la défaite symbolique. Il y a bien évidemment l’humiliation de l’occupation : le Sinaï égyptien (qui sera récupéré par le président Sadate), le Golan syrien (annexé en 1981), les fermes libanaises de Chebaa et les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie (dont Jérusalem-Est), administrés auparavant par l’Égypte et la Jordanie. Il y a aussi la spoliation du peuple palestinien, qui se retrouve occupé et malmené pendant des décennies par une puissance étrangère. Mais il y a aussi l’échec du nationalisme arabe qui en annoncera bien d’autres. Cet échec de trois grandes armées arabes encouragera le réveil de la résistance palestinienne. Dans les années 1970, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) jouera un rôle analogue à celui de Nasser, décédé en 1970. En Jordanie comme au Liban, Yasser Arafat apparaîtra comme une figure tutélaire à son tour, stimulé par quelques succès militaires dont les grandes armées arabes ont été incapables. On retrouvera ce phénomène avec le Hezbollah libanais. Un peu plus de dix ans après cette guerre, à la cause arabe contre Israël se substituera une cause nouvelle, nourrie par la montée du wahhabisme à la faveur des pétrodollars, celle de la guerre d’Afghanistan (1979). Tandis que l’Égypte vient de signer un traité de paix avec Israël (ce que la Jordanie fera en 1994), des milliers de combattants venus du monde arabe se retrouveront ainsi plongés dans un conflit lointain au nom d’une appartenance religieuse, encouragés par les Américains et contre l’ennemi « impie » tout désigné : l’Union soviétique.

Dans le monde arabe, à la défaite militaire s’ajoute la défaite symbolique. Il y a bien évidemment l’humiliation de l’occupation : le Sinaï égyptien (qui sera récupéré par le président Sadate), le Golan syrien (annexé en 1981), les fermes libanaises de Chebaa et les territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie (dont Jérusalem-Est), administrés auparavant par l’Égypte et la Jordanie. Il y a aussi la spoliation du peuple palestinien, qui se retrouve occupé et malmené pendant des décennies par une puissance étrangère. Mais il y a aussi l’échec du nationalisme arabe qui en annoncera bien d’autres. Cet échec de trois grandes armées arabes encouragera le réveil de la résistance palestinienne. Dans les années 1970, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) jouera un rôle analogue à celui de Nasser, décédé en 1970. En Jordanie comme au Liban, Yasser Arafat apparaîtra comme une figure tutélaire à son tour, stimulé par quelques succès militaires dont les grandes armées arabes ont été incapables. On retrouvera ce phénomène avec le Hezbollah libanais. Un peu plus de dix ans après cette guerre, à la cause arabe contre Israël se substituera une cause nouvelle, nourrie par la montée du wahhabisme à la faveur des pétrodollars, celle de la guerre d’Afghanistan (1979). Tandis que l’Égypte vient de signer un traité de paix avec Israël (ce que la Jordanie fera en 1994), des milliers de combattants venus du monde arabe se retrouveront ainsi plongés dans un conflit lointain au nom d’une appartenance religieuse, encouragés par les Américains et contre l’ennemi « impie » tout désigné : l’Union soviétique.

Un tournant sémantique

La guerre des mots se joue d’abord aux Nations unies. Quelle résolution adopter au Conseil de sécurité des Nations unies ? Moscou, qui condamne « l’agression israélienne », souhaite un « retrait de tous les territoires occupés ». La France du général de Gaulle va dans le même sens en se montrant plus modérée : il faut condamner Israël pour avoir déclenché les hostilités, lui demander d’évacuer les territoires occupés et demander aux États arabes de reconnaître à Israël le droit d’exister. Sur la question de l’occupation, Moscou et Paris se heurtent à Washington. Les Américains rejettent la formulation toute simple « retrait des territoires occupés ». Les Britanniques réussissent alors à imposer une version consensuelle : « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit ». La résolution 242 est adoptée par le Conseil de sécurité le 22 novembre 1967, quelques jours avant la fameuse conférence de presse du général de Gaulle. Une résolution jamais appliquée qui fera couler beaucoup d’encre. Entre autres raisons, parce que la version anglaise est moins précise que la version française. La version anglaise évoque un retrait « from territories occupied in the recent conflict » (l’absence d’article permettant de traduire par « de certains territoires »), tandis que la version française, plus précise, évoque le retrait « des territoires occupés » (donc de la totalité d’entre eux).

Un texte peut-il décemment exiger le retrait de certains territoires tout en laissant l’occupant décider desquels ? Ce flou voulu par Israël et installé par les grandes puissances, au premier rang desquelles les États-Unis, sera sans cesse alimenté. C’est ce même flou qui avait caractérisé le début du conflit, lorsque l’agression était présentée comme une guerre défensive. En France, une bonne partie de l’intelligentsia de l’époque veut croire à l’histoire de David contre Goliath – David n’étant pourtant pas connu pour ses « attaques préventives ». Car c’est de cela qu’il s’agit : une agression présentée comme une « attaque préventive », qui conduira à l’occupation, annonçant elle-même l’annexion et la colonisation. Les territoires occupés seront, quant à eux, des territoires « disputés », pour reprendre le discours officiel israélien. Les exemples ne manquent pas de ces audaces sémantiques annoncées par la guerre de 1967 : le nom biblique de Judée-Samarie plutôt que la profane Cisjordanie, la formule générique d’ « Arabes de Palestine » plutôt que l’admission de l’existence d’un « peuple palestinien », etc.

L’agression israélienne de 1967 était la première étape d’une stratégie bien préparée. D’abord, s’étendre et contrôler les ressources hydrauliques. Puis, faire la paix avec les États arabes voisins affaiblis séparément. Notons que si cela a fonctionné avec l’Égypte et la Jordanie, les tentatives avec la Syrie et le Liban ont échoué. Enfin, isoler les Palestiniens et noyer leur cause. De perversion sémantique en perversion juridique, jamais la situation n’aura été aussi déséquilibrée… et jamais les discours n’auront autant feint l’équilibre. Le langage de vérité du général de Gaulle en 1967 apparaîtrait aujourd’hui comme une intolérable provocation. Telle est pourtant la nécessité qu’impose la compréhension des faits : se réapproprier les mots justes.

Adlene Mohammedi

Note :

[1] Uri Bar-Noi, “The Soviet Union And The Six-Day War: Revelations From The Polish Archives”, Cold War International History Project, Wilson Center, 7 juillet 2011. URL : https://www.wilsoncenter.org/publication/the-soviet-union....

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

C’est sur cette exigence toujours actuelle du discernement que Jan Marejko exprime ses inquiétudes. A la dyade quelque peu habituelle entre tradition et modernité, le philosophe suisse choisit d’opposer, méthodologiquement, la triade de trois « accents », trois tendances, trois modes de rationalité irréductibles au cours historique : mythocosme / logocosme / technocosme. En effet, la dyade a ceci de dangereux qu’elle peut conduire à une certaine clôture de la pensée sur la distance haineuse de l’exclusion ou de la proximité complice de l’inclusion. La triade, quant à elle, crée un lien vivant entre trois termes dont la tension dialectique déjoue les fixations d’une pensée habituée, sans renoncer à dire le monde.

C’est sur cette exigence toujours actuelle du discernement que Jan Marejko exprime ses inquiétudes. A la dyade quelque peu habituelle entre tradition et modernité, le philosophe suisse choisit d’opposer, méthodologiquement, la triade de trois « accents », trois tendances, trois modes de rationalité irréductibles au cours historique : mythocosme / logocosme / technocosme. En effet, la dyade a ceci de dangereux qu’elle peut conduire à une certaine clôture de la pensée sur la distance haineuse de l’exclusion ou de la proximité complice de l’inclusion. La triade, quant à elle, crée un lien vivant entre trois termes dont la tension dialectique déjoue les fixations d’une pensée habituée, sans renoncer à dire le monde. Or loin de s’opposer au mythocosme, le technocosme, c’est-à-dire le monde régi par l’arraisonnement et la technique, qui valorise exclusivement l’industrie et les préoccupations matérielles et financières, se pose en fait comme son ennemi gémellaire. Comme dans un mythocosme, le pouvoir technocosmique « médiatise des puissances dont on attend qu’elles favorisent la vie, la prolongent ou l’amplifient » : ces puissances, divines qu’elles étaient, sont économiques ou politiques. Elles tirent leur respect de leur règne anonyme, invisible, incontestable. En elles, les Hommes placent leur salut comme ils placent leur argent : ils investissent en elles pour conquérir le repos d’une vie de possédants. En elles, ils ont « réussi leur vie », pensent-ils. Il faut dire que le bonheur dans les deux cas est attaché à la jouissance des biens matériels : que le contrôle de l’environnement soit magique et cérémoniel, ou bien statistique et industriel, la nature reste l’horizon de l’activité humaine immergée dans ses petites préoccupations affairées ou moralistes, engoncée dans la roue des désirs et des souffrances. Que la distance soit minime (mythocosme) ou inexistante (technocosme), l’homme, dans les deux cas, ne s’oriente pas dans la vie logale qui est pourtant sa vocation d’animal sémantique. Ne s’arrachant pas positivement à la nature, immergé en elle, il est incapable de la regarder, de la comprendre, de l’aimer dans sa précarité.

Or loin de s’opposer au mythocosme, le technocosme, c’est-à-dire le monde régi par l’arraisonnement et la technique, qui valorise exclusivement l’industrie et les préoccupations matérielles et financières, se pose en fait comme son ennemi gémellaire. Comme dans un mythocosme, le pouvoir technocosmique « médiatise des puissances dont on attend qu’elles favorisent la vie, la prolongent ou l’amplifient » : ces puissances, divines qu’elles étaient, sont économiques ou politiques. Elles tirent leur respect de leur règne anonyme, invisible, incontestable. En elles, les Hommes placent leur salut comme ils placent leur argent : ils investissent en elles pour conquérir le repos d’une vie de possédants. En elles, ils ont « réussi leur vie », pensent-ils. Il faut dire que le bonheur dans les deux cas est attaché à la jouissance des biens matériels : que le contrôle de l’environnement soit magique et cérémoniel, ou bien statistique et industriel, la nature reste l’horizon de l’activité humaine immergée dans ses petites préoccupations affairées ou moralistes, engoncée dans la roue des désirs et des souffrances. Que la distance soit minime (mythocosme) ou inexistante (technocosme), l’homme, dans les deux cas, ne s’oriente pas dans la vie logale qui est pourtant sa vocation d’animal sémantique. Ne s’arrachant pas positivement à la nature, immergé en elle, il est incapable de la regarder, de la comprendre, de l’aimer dans sa précarité. Prendre la parole

Prendre la parole