La politique a pour fonction de s’occuper du politique, de la chose politique, c’est-à-dire de ce qui concerne l’ensemble des citoyens ou la vie collective de la cité. Mais dans quel but?

Une réponse classique se tourne vers l’idée de Bien commun. Aussi faut-il retenir cette idée que le Bien est notre but. C’est le Souverain Bien, bon en lui-même, par rapport auquel tous les autres ne sont que moyens. Il est le but de toute activité dans le monde. “N’est-il pas exact que, par rapport à la vie humaine, la connaissance de ce bien a une importance considérable et que, la possédant, comme des archers qui ont sous les yeux le but à atteindre, nous aurons des chances de découvrir ce qu’il convient de faire?”

La recherche de ce bien sera conduite par une science : “science souveraine et au plus haut point organisatrice. Apparemment, c’est la science politique.” Aristote nous plonge au coeur des relations entre la morale et la politique. Selon sa conception eudémoniste, le bonheur est la fin suprême de la vie. Mais comme l’homme est un “animal politique” sa vraie nature ne pourra s’accomplir que dans la cité. Celle-ci est “née en quelque sorte du besoin de vivre, elle existe pour vivre heureuse. C’est pourquoi toute Cité est dans la nature.”

Aristote distingue bien le bonheur de chacun du bonheur de l’ensemble de la vie collective. Le premier s’identifie à l’activité de contemplation dans la mesure où en tant qu’esprit, l’homme pourra cultiver cette partie de l’âme le rapprochant du divin.

Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine…). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif. “Même si le bien de l’individu s’identifie avec celui de l’Etat, il paraît bien plus important et plus conforme aux fins véritables de prendre en mains et de sauvegarder le bien de l’Etat. Le bien, certes, est désirable quand il intéresse un individu pris à part ; mais son caractère est plus beau et plus divin quand il s’applique à des Etats entiers.”

Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine…). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif. “Même si le bien de l’individu s’identifie avec celui de l’Etat, il paraît bien plus important et plus conforme aux fins véritables de prendre en mains et de sauvegarder le bien de l’Etat. Le bien, certes, est désirable quand il intéresse un individu pris à part ; mais son caractère est plus beau et plus divin quand il s’applique à des Etats entiers.”

Aux antipodes de l’individualisme moderne, c’est en ce sens que s’impose l’idée d’un Bien commun. Mais cette idée, bien que raisonnable pour le sens commun, ne saurait se fonder elle-même. Pour les Anciens, la Nature était l’Ordre du monde, la loi innervant le kosmos, chaque chose tendant naturellement à son épanouissement conformément à cette loi ; ainsi de la nature de l’homme se conformant à l’ordre de la cité. De même, c’est pour cette raison que la “cité est dans la nature”.

Le politique trouve en réalité son fondement dans la métaphysique, autrement il serait incompréhensible que le politique soit le lien de manifestation des facultés spirituelles de l’homme. “Le fondement premier de l’autorité et du droit des rois et des chefs, ce grâce à quoi ils étaient obéis, craints et vénérés, était essentiellement, dans le monde de la Tradition, leur qualité Transcendante et non uniquement humaine (…) La conception purement politique de l’autorité suprême, l’idée qu’elle a pour fondements la force brutale et la violence, ou bien des qualités naturalistes et séculières, comme l’intelligence, la sagesse, l’habilité, le courage physique, la sollicitude minutieuse pour le bien commun matériel – cette conception fait totalement défaut dans les civilisations Traditionnelles, elle n’apparaît qu’à des époques postérieures et décadentes”.

C’est dans ce contexte de pensée qu’il est possible de lire les doctrines politiques des Anciens dont quelque chose – l’essentiel – se transmettra jusqu’au Moyen-Age, pour lequel le pouvoir temporel était une délégation de l’autorité divine. Pour Platon, par exemple, la politique tend à pérenniser une stabilité quasi ontologique. La science du Politique vise à contenir l’usure exercée par le temps sur tout ce qui est éphémère, et en particulier sur une juste hiérarchie établie dans la Cité et à l’intérieur des diverses instances de l’âme humaine.

Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel – celui de Cronos – toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance. Le temps de Cronos a laissé place à celui de Zeus qui renverse l’ordre originel pour faire place à un ordre inversé avec lequel nous devons composer, éloignés que nous sommes du temps mythique des origines. L’homme archaïque vit dans un univers protégé dont le sens lui est naturellement acquis. “L’attitude mythique – naturelle comprend d’avance et d’emblée non seulement des hommes et des animaux, et d’autres êtres infra-humains et infra-animaux, mais aussi des êtres surhumains. Le regard qui les englobe comme un tout est un regard politique”.

Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel – celui de Cronos – toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance. Le temps de Cronos a laissé place à celui de Zeus qui renverse l’ordre originel pour faire place à un ordre inversé avec lequel nous devons composer, éloignés que nous sommes du temps mythique des origines. L’homme archaïque vit dans un univers protégé dont le sens lui est naturellement acquis. “L’attitude mythique – naturelle comprend d’avance et d’emblée non seulement des hommes et des animaux, et d’autres êtres infra-humains et infra-animaux, mais aussi des êtres surhumains. Le regard qui les englobe comme un tout est un regard politique”.

En d’autres termes, le destin de l’homme y dépend de la manière dont règnent ces puissances mythiques au sein d’un cycle où se perpétue l’éternel retour de la configuration initiale de l’ordre des choses, assurant ainsi un retour perpétuel du même dans un monde qui vieillit jamais, ne subissant pas l’érosion du temps historique.

Platon connaît bien la Tradition. Pour lui, la politique consistera à garder son regard porté sur le modèle Transcendant instituant l’ordre de la Cité juste, cette cité idéale décrite dans “La République” obéissant à la loi d’équilibre situant chaque catégorie de citoyens à la place correspondant à ses qualités intrinsèques, du Roi au producteur en passant par le guerrier. Cette loi est l’axe ontologique grâce auquel une telle hiérarchie est rendue légitime, faute de quoi chaque forme de gouvernement sera susceptible de dégénérer, la monarchie régressant en timocratie (gouvernement de l’honneur), celle-ci en oligarchie (petit nombre), cette dernière en démocratie (tous) dont le sort ultime sera la tyrannie. De la perfection à la confusion des pulsions inférieures de l’âme humaine, de la loi à l’informe. “ Spécialement dans les formulations aryennes, l’idée de loi est intimement apparentée à celle de vérité et de réalité, ainsi qu’à la stabilité inhérente “à ce qui est”. Dans les Védas, rta signifie souvent la même chose que dharma et désigne non seulement l’ordre du monde, le monde comme ordre – kosmos -, mais passe à un plan supérieur pour désigner la vérité, le droit, la réalité, son contraire, anrta, s’appliquant à ce qui est faux, mauvais, irréel. Le monde de la loi et, par conséquent, de l’Etat, fut donc l’équivalent du monde de la vérité et de la réalité au sens éminent”.

Pour Platon et ses successeurs au sein de la philosophie politique classique, la science politique a donc pour fonction d’imposer une “forme” métaphysique au chaos toujours possible et resurgissant, en incarnant une idée de stabilité et de justice propre à l’ordre traditionnel qui avait trouvé son expression initiale dans le système des castes dont l’homme moderne ne peut saisir le sens et la portée spirituels. Tel a été l’univers mental indo-aryen, et dont Georges Dumézil a longuement déchiffré les structures idéologiques. Ainsi chez Platon ordre et hiérarchie sociale reflètent-ils un ordre et une hiérarchie internes à l’âme humaine. Les ordres de citoyens correspondent à des puissances de l’âme et à certaines vertus. Aux chefs de la cité, les magistrats, archontes correspondent l’esprit, noûs et la tête ; aux guerriers l’animus et la poitrine ; aux producteurs, la faculté de désir, partie concupiscible de l’âme et la partie inférieure du corps, sexe et nourriture.

Les castes, les catégories de citoyens, les ordres définissaient des modes typiques d’être et d’agir, de la matérialité à la spiritualité. Platon s’était donné pour objectif politique d’instituer par l’éducation un plan de sélection des élites capable de conduire la Cité. Tel homme appartient à telle catégorie de citoyens non pas à cause de conditions arbitraires mais parce que le caractère de son âme – décelé par les magistrats ou les éducateurs – le destine à remplir telle ou telle fonction, selon la symbolique de l’âme au caractère d’or, à celle d’argent, d’airain ou de fer, dans un ordre de valeur décroissant ; de la capacité de commandement éclairé à celle de fidélité d’exécution.

Que reste-t-il de ce bel édifice conceptuel et métaphysique dans la pensée politique moderne?

Peu de choses, depuis que Machiavel (1469-1527) a rompu avec la philosophie politique classique, dont celle du Moyen-Age qui pensait le politique en se référant à Saint Augustin pour qui la “cité terrestre” se distinguait, tout en la reflétant, de la “cité céleste”. Dans les conditions d’existence, marquées du sceau du péché originel, l’Etat se devait d’être le soutien et le glaive de l’autorité spirituelle. Cela n’allant d’ailleurs pas de soi, puisque dans les faits – querelle des Guelfes et des Gibelins – il s’agissait de savoir qui de l’Empereur ou du Pape incarnait au mieux cette idée d’autorité spirituelle, cette dernière ne devant pas se dégrader en simple pouvoir temporel.

Machiavel, lui, a désacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.

Machiavel, lui, a désacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.

En soi, l’homme de pouvoir, le Prince n’est pas immoral, mais il doit savoir mener les hommes et jouer des circonstances. Se faire “renard” ou “lion” selon le cas où primera la ruse ou la force, se faire tour à tour aimer et craindre, sachant qu’il n’est pas totalement maître de

l’histoire puisque celle-ci pour moitié peut se laisser guider par sa “virtù”, puissance et virtuosité, et pour autre moitié est “fortuna”, à l’image du fleuve impétueux dont on ne peut arrêter le cours mais seulement l’endiguer.

En ce sens la grande découverte de Machiavel est que la politique est un artifice. Telle est l’essence de la conception moderne de la politique, qui, historiquement verra toujours subsister à ses côtés la conception classique, et se développera selon cet axe de l’artifice pensé rationnellement, par un calcul, et dont les théories du contrat seront très largement tributaires.

Dès lors, l’ordre politique est essentiellement humain, dérivé de l’accord, du pacte d’obéissance qu’un peuple passe avec son Souverain. L’autorité de ce dernier n’est plus réputée être naturelle, ainsi chez ces libellistes appelés monarchomaques au 16ème siècle, contestant l’autorité du Roi. Souvent protestants – parfois catholiques – ils justifient leur rébellion en rejetant un ordre politique jugé comme étant illégitime.

C’est dans ce contexte que sera pensé le concept de Souveraineté et discutée la question de la légitimité de l’institution politique. Si l’idée de Souveraineté existe depuis l’Antiquité puisqu’elle est inhérente à toute forme d’exercice du commandement politique, la conceptualisation qu’en fait Jean Bodin (1520-1596) sera reprise dans la philosophie politique moderne.

Dans les “Six livres de la République” il la définit comme “puissance absolue et perpétuelle d’une république”. C’est ainsi qu’une nation se constitue en Etat, s’identifie à celui-ci. La Souveraineté devient puissance absolue fondant la République, c’est son âme même. Le lien unissant un peuple à son gouvernement réside dans la loi, le Souverain fait les lois, la puissance de gouverner s’identifie au pouvoir de légiférer. De ce fait le prince sera au-dessus des lois, idée reprise ultérieurement au 17ème siècle par Hobbes pour qui le Souverain ne saurait être soumis à la loi. Si le Souverain ne peut plus être fondé par le recours immédiat à la transcendance, il est néanmoins resacralisé sous une forme profane dans la figure de la souveraineté absolue de l’Etat : “tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’Etat sont des concepts théologiques sécularisés” (Carl Schmitt).

L’autre volet de la discussion repose sur la théorie du contrat. Ce dernier s’enracine dans la doctrine du droit naturel. Envisagé du point de vue de la légitimité des fondements de l’Etat, comme artifice produit par l’homme, le droit naturel est conçu soit comme droit de la force, soit comme droit idéal.

Le première conception est représentée par Hobbes et Spinoza. A l’état de nature – fiction idéologique – règne un droit de nature défini “par le désir et la puissance” (Spinoza), comme étant “le droit de chaque homme de faire ou de posséder tout ce qui lui plaît” (Hobbes). Rien n’y est injuste ou juste avant l’établissement de la loi civile. Pour Hobbes, l’état d’insécurité résultant de l’exercice du droit naturel (“guerre de chacun contre chacun”) pousse l’homme, par une loi naturelle inhérente à l’être de raison qu’il est, à faire un calcul afin de quitter cette situation. Ce sont les termes du contrat, du pacte qui fait disparaître cette situation arbitraire (analogue à la guerre civile, ou au désordre régnant à l’intérieur de certains Etats…) afin d’établir un Etat rationnel.

L’idée d’un droit naturel “idéal” est représentée par l’Ecole du droit naturel au 17ème siècle. Elle a servi de base à ce qu’on a appelé Droit des Gens. Ainsi le philosophe et juriste hollandais Grotius (1583-1645) dit que le droit naturel émane de la nature sociale de l’homme : c’est d’elle que la raison humaine, observant les diverses pratiques, dégage les principes d’un droit universel, immuable. Il est distinct du choix volontaire, arbitraire.

Il peut cependant être rattaché au droit divin “puisque la divinité a voulu que de tels principes existassent en nous” (Grotius). Cependant, cette distinction atteste un passage de l’ordre de la Providence à celui de l’humanité. C’est un droit rationnel. Cette doctrine peut aboutir sur une vision individualiste – Locke pense que les hommes à l’état de nature sont libres, égaux, éclairés par la raison, peuvent donc respecter les préceptes du droit naturel ; l’organisation politique n’étant nécessaire que pour préserver les prérogatives naturelles de l’homme (liberté, égalité, propriété), vision anarcho-libérale – ou bien sur un humanisme rationnel (Kant) pour lequel la raison triomphe à travers une légalité propre à régir les peuples libres, car le droit est la notion se dégageant des conditions dans lesquelles la faculté d’agir d’autrui d’après une “loi universelle de liberté”. Kant défendra grâce à cette théorie, l’idée problématique d’une Société des Nations à partir d’un point de vue cosmopolitique.

Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII). Le droit naturel a pour but la protection de ces droits imprescriptibles qui sont, aux termes de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 : liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression.

Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII). Le droit naturel a pour but la protection de ces droits imprescriptibles qui sont, aux termes de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 : liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression.

Mais que dire si le Droit universel s’incarne adéquatement dans la loi positive, si ce n’est celui qui dispose de la puissance inhérente à cette loi. Cette théorie se traduit en particulier dans ce que Carl Schmitt appelle l’Etat législateur. “L’Etat législateur, à cause de la rigueur de son système de légalité, ne peut pas admettre la coexistence de plusieurs sources de droit, comme en droit romain, les lois, les plébiscites, les sénatus consultes ou les constitutions impériales, les édits de magistrats, les réponses des “prudents”, etc”

Cet universalisme abstrait n’est pas sans dangers, et Carl Schmitt de nous mettre en garde : “Si la notion de loi perd un jour toute relation interne avec la raison et la justice et qu’on conserve néanmoins l’Etat législateur avec son sens propre de la légalité, qui concentre dans la loi tout ce qu’il y a de supérieur et de respectable dans l’Etat, – à ce moment-là, n’importe quelle ordonnance, commandement ou mesure…, n’importe quelle instruction à un juge pourra devenir, grâce à une décision du Parlement ou d’une autre instance préposée à l’élaboration des lois, légal et conforme au droit en vertu de la souveraineté de la loi. Le formalisme poussé à l’extrême finit par (…) abandonner ses relations avec l’Etat de droit”.

Ainsi la fameuse “indépendance” des juges ne masque-t-elle pas son contraire, une hégémonie idéologique instrumentalisant le formalisme de la loi? “On suppose qu’en vertu des liens semblables qui rattachent tous les citoyens à un même peuple, tous doivent être, en raison de ces traits communs, essentiellement semblables les uns aux autres. Or, que cette hypothèse, supposant une harmonie nationale parfaite, vienne à disparaître, on verra immédiatement le pur “fonctionnalisme” sans objet et sans contenu, résultant des données de la majorité arithmétique, exclure toute neutralité et toute objectivité.”

Ainsi l’idéologie actuelle de la “citoyenneté” suffit-elle à définir un peuple, à dégager ces “traits communs”, à établir “l’harmonie nationale”? Un simple contrat, formel suffit-il à fonder une identité? Celle-ci n’a t-elle pas été forgée au cours de notre histoire? De là l’amnésie dont les mondialistes veulent frapper tous les peuples et en particulier le nôtre. Avons-nous oublié que les morts gouvernent les vivants (Auguste Comte)? De nos jours, au nom de la loi, il est possible d’éradiquer toute forme d’opposition à “l’Avenir radieux” que nous promet le Nouvel “Ordre” Mondial.

Dans ces conditions le peuple est devenu une notion abstraite, le citoyen n’est plus enraciné au sein d’une identité singulière qui pourrait être vécue à divers niveaux (occitan, français, européen, par exemple).

En France resurgit le débat sur les identités locales, régionales, nationales, avec une remise en question du centralisme jacobin et la discussion sur la question de la Souveraineté. S’il est évident que dans le camp SRE nous ne voulons pas d’une Europe élaborée par les mondialistes, Europe de carton-pâte aux antipodes d’une Europe de la puissance, le débat est plus nuancé en fonction des diverses sensibilités et des stratégies proposées en l’occurrence. De même le débat est faussé sur le plan sémantique lorsqu’il est présenté sous la forme de la dichotomie entre “souverainistes” et “non souverainistes”.

Si l’on n’est pas souverain c’est que l’on est sous la dépendance de quelqu’un d’autre, que l’on existe plus en tant qu’entité politique! Certes, c’est le rêve des mondialistes, mais il est possible de concevoir – grâce au principe de subsidiarité bien appliqué en corrélation avec les forces vives du pays – un emboîtement de divers étages de souveraineté.

A l’opposé de la théorie libérale qui décourage la participation du peuple à la vie publique et qui rejette toute initiative allant à l’encontre des normes juridiques et constitutionnelles du moment, a été formulée une autre conception par Johannes Althusius (1557-1638) adversaire de J.Bodin en philosophie politique.

Le philosophe allemand revient à Aristote, à sa conception de l’homme comme être social, enclin à la solidarité et à la réciprocité. Dans une démarche de type symbiotique, Althusius affirme que la société est première par rapport à ses membres, et se constitue par une série de pactes politiques, sociaux, conclus successivement de la base au sommet, par associations (“consociations”) naturelles, publiques, privées telles que familles, guildes, corporations, cités, provinces, etc. Modèle d’emboîtements allant du simple au complexe. Les individus sont membres de diverses communautés successives et il n’y a pas de contrat entre le souverain qui est le peuple et le prince qui se borne à administrer. Le contrat social est une alliance, communication symbiotique des individus définis par leur appartenance. Il est formé entre les communautés restreintes qui se fédèrent pour former un corps politique plus vaste et un Etat. Le peuple peut déléguer sa souveraineté mais ne s’en dessaisit jamais. Cela permet un respect des identités particulières, dont on rappellera qu’elles n’étaient point admises par Rousseau dans “Du contrat social” (“Il importe donc, pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat, et que chaque citoyen n’opine que d’après lui”. Livre II, Chapitre III), et qu’elles furent réellement abolies durant la célèbre nuit du 4 août 1789 et empêchées de se constituer par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 interdisant toute forme d’association entre gens d’un même métier et toute coalition.

Dans le système d’Althusius chaque niveau tire sa légitimité et sa capacité d’action du respect de l’autonomie des niveaux inférieurs, le principe de souveraineté est subordonné au consentement associatif, celle-ci est répartie à des niveaux différents de la vie politique.La clef de voûte du système est le principe de subsidiarité par lequel les décisions sont prises au niveau le plus bas possible grâce à des unités politiques ayant des compétences autonomes substantielles, et en étant représentées collectivement aux niveaux de pouvoir supérieurs. Le niveau local ne délègue au niveau supérieur que les tâches et responsabilités qu’il ne peut accomplir, telles que par exemple les fonctions régaliennes de l’Etat. La Nation serait donc une communauté de communautés.

Encore ne faudrait-il pas interpréter cette idée dans les termes du “communautarisme” véritable juxtaposition de communautés linguistiques, ethniques, religieuses ou autres qui n’auraient en commun qu’une proximité d’ordre géographique et de destin commun que la simple survie économique.

En dernier lieu la question d’un ordre politique et social se résume au fait de savoir qui détient la puissance et pour quoi faire. Aussi un peuple ne doit-il pas ignorer qui il est, quelle est sa nature profonde, quelles sont ses attaches essentielles. Ces thèmes fondamentaux ne sauraient être écartés par l’idéologie éradicatrice des Droits de l’Homme qui désubstantialise tout ce qu’elle touche.

Il n’y a rien en effet de plus libre, et de plus facile à promouvoir sur le plan idéologique qu’une forme vide. Il est bien plus difficile de résister à ce courant homogénéisant du mondialisme et de nommer l’identité à laquelle nous devons nous référer pour être nous-mêmes.

Pour autant face au chaos actuel, à la véritable entropie générée par le système mondialiste, notre peuple ne pourra faire l’impasse sur ce choix décisif.

Delenda est Carthago!

Jean Galié

Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine…). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif.

Le loisir, période de temps échappant à l’empire de la nécessité et des activités en relation avec celle-ci (travail, économie, etc) s’identifie au bonheur personnel. Néanmoins sa condition de possibilité réside dans le bien de l’Etat. Ce dernier à son tour permet par son existence d’actualiser les capacités et les facultés spirituelles et morales de l’homme. Le but de la politique n’est pas la morale mais de rendre possible l’existence de celle-ci. C’est en ce sens que la morale dépend de la politique et non au sens où cette dernière dicterait les fins de la morale (tentation de la Pensée Unique contemporaine…). Pas plus qu’il ne s’agira de résorber le bonheur individuel dans un hypothétique bonheur collectif.  Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel – celui de Cronos – toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance.

Dans son dialogue “le Politique”, Platon rapporte le mythe selon lequel, dans un temps originel – celui de Cronos – toute chose fonctionnait en sens inverse de celui de l’ordre actuel, c’est-à-dire dans le sens originel. Cet ordre s’appliquait aussi bien aux cycles astronomiques qu’aux cycles vitaux,ainsi l’homme rajeunissait tout au long de sa croissance.

Machiavel, lui, a désacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.

Machiavel, lui, a désacralisé la politique, il en fait un simple instrument humain, profane, elle n’est plus ordonnée à une fin supérieure, transcendante. La question est de savoir comment prendre le pouvoir et le conserver. L’essentiel est la stabilité de l’Etat, ce qui est une redondance puisque “Lo Stato” est ce qui tient debout.

Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII).

Poussée à l’extrême la thèse d’un droit naturel idéal débouche sur la conception d’un idéal de justice existant au-dessus du droit positif. “Il existe un Droit universel et immuable, source de toutes les législations positives, il n’est que la raison naturelle en tant qu’elle gouverne les hommes” (Avant-projet du Code Civil de l’An VIII).

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

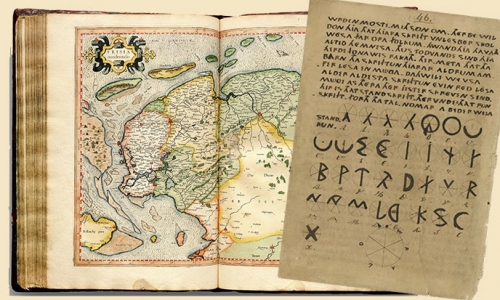

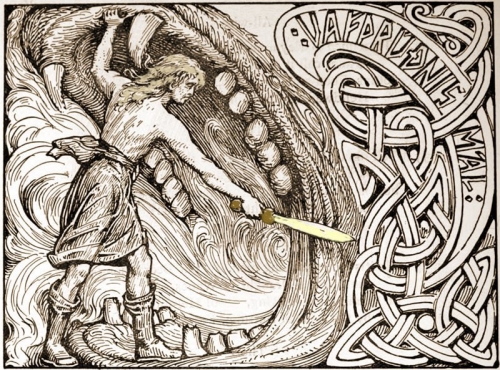

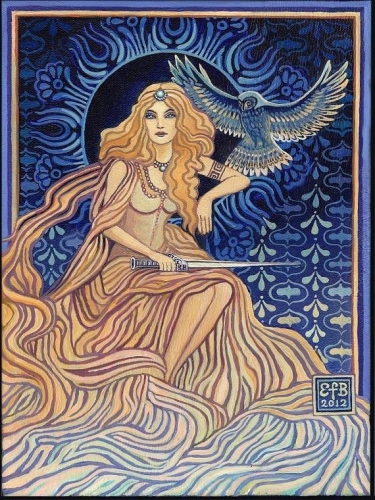

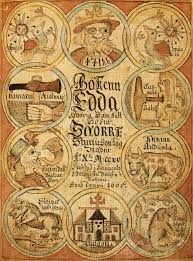

Snorri Sturluson, poète et homme politique islandais, né à la fin du 12ème siècle, a étudié le latin, la théologie, la géographie et le droit islandais. Son Edda est un livre destiné à la formation des scaldes et des poètes, véritable institution dans l’Islande de son époque qui exportait des chansons de geste et des poésies à la gloire de hauts seigneurs, principalement norvégiens et anglais.

Snorri Sturluson, poète et homme politique islandais, né à la fin du 12ème siècle, a étudié le latin, la théologie, la géographie et le droit islandais. Son Edda est un livre destiné à la formation des scaldes et des poètes, véritable institution dans l’Islande de son époque qui exportait des chansons de geste et des poésies à la gloire de hauts seigneurs, principalement norvégiens et anglais.