The Iran/Iraq War: Mutual Assured Destruction

Ex: http://deanhenderson.wordpress.com

(Excerpted from Chapter 10: The Iran/Iraq War: Big Oil & Their Bankers…)

In 1979, as Iranian revolutionaries were taking charge in Tehran, Carter National Security Adviser, Afghan Frankenstein godfather and Trilateral Commission co-founder Zbigniew Brzezinski was in Kuwait City meeting with Kuwaiti Emir Sheik Jaber Ahmed al Sabah, House of Saud envoys and Iraqi President Saddam Hussein. The group decided that Saddam’s Republican Guard would seize the oil-rich Iranian province of Khuzistan.

In 1980 Iraq invaded Iran. That same year Kuwait’s Ambassador to the UN shed light on the forces which used Brzezinski to goad Hussein into his attempt to partition Iran’s oilfields. He informed the UN General Assembly of, “a cabal which controls, manipulates and exploits the rest of humanity by controlling the money and wealth of the world”.

Silent Weapons for Quiet Wars

The cabal which Kuwait’s UN Ambassador was referring to controls the JASON Society which, according to author William Cooper’s book Behold a Pale Horse, emerged from a 1952 alliance between Europe’s Black Nobility, the Illuminati and the Vatican. The JASON Society is also known as The Order of the Quest, the exact name of the Afghan Roshaniya “all-seeing ones”. The power structure for JASON is recruited from Skull & Bones, Scroll & Key, Britain’s Group of Oxford and the German Thule Society. JASON has close ties to the Trilateral Commission and the CFR. [1] Its name comes from the story of Jason and the Golden Fleece, which denotes a search for truth.

President Eisenhower commissioned JASON to investigate the UFO question. Many of the group’s top scientists came from the Manhattan Project which developed the atomic bomb. The group was behind the advent of submarine warfare and President Reagan’s Star Wars initiative. JASON is the driving force behind secret US military technology being developed at places like Area 51 near Groom Lake, Nevada.

Cooper, a former Naval Intelligence officer, states that JASON scientists have come to the conclusion that the greenhouse affect may actually lead to a new Ice Age. The Pentagon Papers revealed that JASON was behind an electromagnetic barrier placed over the DMZ (demilitarized zone) during the Vietnam War. [2] JASON, through the Black Nobility, serves the Bilderberger Group, whose Policy Committee, at its first known meeting in 1954, endorsed a JASON document titled Silent Weapons for Quiet Wars. Research for the document was done at the Rockefeller Foundation’s Harvard Economic Research Project. What follows are excerpts of the document, which Cooper claims to have had in his possession:

“This publication marks the 25th anniversary of the Third World War, called the ‘Quiet War’, being conducted using subjective biological warfare…implying extensive objectives of social control and destruction of human life, i.e., slavery and genocide…dominance revolved around the subject of energy sciences…bookkeeping can be made king if the public can be kept ignorant of the methodology…it was agreed that a nation or world of people who will not use their intelligence are no better than animals…Such people are beasts of burden and steaks on the table by choice and consent…consequently …it was decided to privately wage a quiet war…shifting the natural and social energy of the undisciplined and irresponsible many into the hands of the self-disciplined, responsible and worthy few.

In order to achieve a totally predictable economy, the low-class elements of the society must be brought under total control, i.e., must be housebroken, trained and assigned a yoke…the lower class family unit must be disintegrated by the process of increasing preoccupation of the parents…The quality of education given to the lower class must be of the poorest sort…with such an initial handicap, even the bright lower class individuals have little hope of extricating themselves from their assigned lot in life. This form of slavery is essential to maintaining some measure of social order, peace and tranquility for the ruling upper class.

The public cannot comprehend this weapon, and therefore cannot believe they are being attacked and subdued. The general public…has become a herd of proliferating barbarians…a blight upon the face of the earth…it is possible to program computers…(to) bring about the complete control and subjugation of the public…the simplest form of economic amplifier is advertising. If a person is spoken to by a TV advertiser as if he were a 12-year-old, then…he will reach into his economic reservoir to buy that product…achieved by disengaging their minds…engaging their emotions…the more confusion, the more profit. Create problems, then offer solutions…keep the public entertainment below the 6th grade level…keep the public busy…back on the farm with the other animals…silent weapons technology is an outgrowth of a simple idea discovered, succinctly expressed and effectively applied by…

Mr. Mayer Amschel Rothschild…Rothschild discovered the missing passive component of economic theory known as economic inductance…That principle is ‘when you assume the appearance of power, people soon give it to you’…Rothschild discovered that currency or deposit loan accounts had the required appearance of power that could be used to induce people into surrendering their real wealth in exchange for a loan of promissory notes (paper money).

Mr. Rothschild loaned his promissory notes to individuals and governments. Then he would make money scarce, tighten control of the system, and collect collateral through the obligation of contracts (debt)…The pressures could be used to ignite war. Then he would control the availability of currency to determine who would win the war. That government which gave him control of its economic system got his support…balanced by the negation of population (genocide)…war is therefore the balancing of the system by killing the true creditors…the politicians are publicly hired hit men that justify the act (of war)…take control of the world by the use of economic silent weapons in the form of ‘quiet warfare’ and reduce economic inductance of the world to a safe level by the process of benevolent slavery and genocide…if the lower classes can be postponed long enough, the elite can achieve energy dominance…the ‘Presidential’ level of commander-in-chief is shared by the international bankers.”

Arming the Iranians

While Brzezinski gave Saddam the green light to invade Iran, CIA Director Bill Casey met Iranian Shah loyalist Cyrus Hashemi in Madrid, ostensibly to plan a new round of “energy domination” and “economic inductance”. The US would now arm both Iran and Iraq then send them to war, hoping to decimate both oil price-hawk nations.

In 1981 while Hashemi was panhandling Princess Ashraf, the Shah of Iran’s sister, for $20 million to launch Hardy Boy John Shaheen’s Hong Kong mujahadeen fronts, brother Jamshid bought a Greek freighter and made four trips between the Israeli Port of Eliat and the Port of Bandar Abbas on Iran’s Arabian Sea coast. His cargo was $150 million in weapons and ammunition produced by Israeli Defense Industries under US license.

Arif Durfani, a Pakistani arms dealer, ran another Enterprise cell that delivered hundreds of millions of dollars in weaponry to the Iranians. Durfani was a close friend of BCCI-founder Aga Hasan Abedi, whose bank financed the operation. He was also tight with the Saudi Gokal brothers, who shipped the weapons from Israel to Iran. [3] While the Iranian port at Bandar Abbas was humming with activity, other shipments of TOW missiles were entering Iran from the north at Tabriz.

Overseeing the arming of Iran was Assistant Secretary of Defense Richard Armitage, the Far East Trading Company godfather and Valerie Plame leaker. Armitage was assured a steady supply of weapons by Chief White House Liaison to Saudi Arabia Richard Secord. In 1985 Ted Shackley met with Cyrus Hashemi in Hamburg, where Hashemi introduced him to Manucher Gorbanifar, another former SAVAK agent who now worked for Israeli Mossad. Gorbanifar was a friend of Iranian President Hashemi Rafsanjani, whose family owned pistachio groves in Iran. He worked with BCCI’s Black Network and often procured financing for his weapons deals from Saudi billionaire Adnan Khashoggi. Gorbanifar became the key Iranian contact to Secord’s Enterprise.

BCCI paid Southern Air Transport pilots like Eugene Hasenfus to fly Enterprise weapons to both the Nicaraguan contras and the Iranian mullahs. In 1978 42% of Southern Air’s CIA contracts were for flights to Iran. In 1997 the Mobile Register reported an incident in that Alabama city involving a Southern Air Transport plane. The aircraft landed at Mobile Aerospace Technologies. Mechanics working on the plane popped off a fiberglass panel and found hundreds of kilos of cocaine. The Southern Air flight had originated in Latin America and was en route to Miami, but had taken a rather circuitous detour to Germany along the way. [4]

The US sent Hawk and Phoenix missiles to protect Iran’s oil installations, especially the vast Kharg Island facility which includes the massive Abadan refinery at the strategic mouth of the Shatt al-Arab waterway on the Persian Gulf. Mansur Rafizadeh, former SAVAK intelligence officer and CIA liaison, said the US had thrown its support behind Ayatollah Khomeini, thinking Islamic fundamentalism the best defense against communism in the Middle East. This strategy was certainly playing out in Afghanistan, where the CIA was funding the most fanatical faction of mujahadeen Assassins.

Despite releasing the US hostages the day Reagan was inaugurated, the Iranians had saved a powerful trump card. Iran is the main supporter of Hezbollah, the militia group battling Israel’s occupation of southern Lebanon. The Israelis continually thumb their noses at UN Resolution 3236, which calls for a Palestinian state. They have seized additional Arab lands in Egypt, Syria, Jordan and Lebanon through invasions in 1956, 1967 and 1973. In 1978 Israeli troops marched into southern Lebanon where they remained until 2001. In 1984 the US vetoed a unanimous UN resolution calling on Israel to respect international law and pull out of Lebanon. In June 2006 Israel bombed Beirut and sent troops into Lebanon after two of its soldiers were allegedly kidnapped. Over 500 Lebanese civilians were killed.

Lebanon was for decades an offshore banking haven utilized by the CIA via Edmund Safra’s Republic Bank and a web of Beirut drug and gold smugglers. Henry Kissinger is a friend of Safra. Both sat on the board of American Express. When Syrian-backed Arab nationalists took control of Lebanon they cracked down on drug money laundering. Republic moved its headquarters to New York where it continued to be a major player in the gold market. In 1999 Republic was bought by a bigger goldfish- HSBC.

British, Israeli and American bankers were forced to move their operations to Dubai and Bahrain, while their MI6, Mossad and CIA goons harassed the new Lebanese government. In 1982 the USS New Jersey shelled Beirut in its backing of pro-Israeli Lebanese militia leader Amin Gemayel. That same year Israeli Defense Minister Ariel Sharon, now the country’s prime minister, oversaw the massacre of hundreds of Lebanese at Sabra and Shatila. In January 2002 Gemayel, who took part in the massacre under Sharon’s command, was gunned down as he was about to testify on the ordeal before a Belgian court. [5] The court indicted Sharon for war crimes anyway.

Hezbollah retaliated to the massacres by kidnapping CIA Chief of Middle East Operations William Buckley. Buckley had been the CIA contact to the mid-1970’s Argentine fascists, who tossed 30,000 suspected leftists into the Atlantic Ocean. [6] Buckley was tortured and left for dead, but not until Hezbollah made videotapes of Buckley singing about CIA black operations in the region. Hezbollah was still holding five other CIA agents as hostages.

In 1983 Hezbollah bombed a US Marine barracks in Beirut killing 283 American soldiers and precipitating a US withdrawal from Lebanon. The CIA countered with a March 1985 car bomb in a crowded Shi’ite suburb of Beirut, killing 80 civilians and injuring 200. Few people will ever know what Buckley confessed to his Hezbollah interrogators, but apparently the CIA thought the tapes embarrassing enough to cut a deal with Hezbollah’s Iranian backers.

Former SAVAK agent and CIA liaison Mansur Rafizadeh said the CIA was pursuing a two-track strategy in Iran. On the one hand they were arming the Ayatollah and helping him crush the Iranian left. On the other hand they were working to destabilize the Khomeini regime in a variety of ways. The CIA was funding Iranian exile groups like the Paris-based Front for the Liberation of Iran and the Cairo-based Radio Nejat.

In 1986 the CIA recruited the Shah’s exiled son to deliver an 11-minute derision of the mullahs which was piped into Iran with CIA help and shown on the nation’s television networks. Robert Sensi, a CIA agent who worked with BCCI money launderer Faisal Saud al Fulaij’s Kuwaiti Airways, set up CIA front companies in Iran with the help of Habib Moallem. Through these fronts, they recruited Iranian agents who would spy on the mullahs and help destabilize the government.

Arming the Iraqis

The Saudis and Kuwaitis agreed to fund Saddam Hussein’s attack into Iran’s oil-rich Khuzistan Province at Brzezinski’s request. The idea was to sever Khuzistan from the rest of Iran, then install a pliable government with which the Four Horsemen could do business. Khuzistan contains the strategic Shatt al-Arab Waterway, which flows into the Persian Gulf and forms the Iran/Iraq border. Kharg Island, in the waterway’s delta, is home to the bulk of Iran’s oil processing facilities, including the Abadan and Ahwaz refineries.

Khuzistan is also home to 90% of Iranian oil reserves and most of Iran’s significant natural gas reserves, which are surpassed only by those in Russia and Turkmenistan. Khuzistan is the stronghold of the Tudeh and People’s Mujahadeen Parties, thorns in the side of the Ayatollah, the Shah and Big Oil alike. The population of the province is largely Arab and Kurdish, while Persians predominate elsewhere in Iran. The CIA hoped to exploit these ethnic differences as it so often does.

Brzezinski told Saddam that his Revolutionary Guard would be seen entering Khuzistan as, “great Arab liberators”. Hussein was also assured control of the Shatt al-Arab, which former Iraqi President al-Bakr had ceded to Iran under the 1973 Algiers Agreement in return for a cessation of Shah and CIA backing of Iraqi Patriotic Union of Kurdistan rebels. In 1980 Hussein’s troops invaded Iran. Iraq gained control of the prized Shatt al-Arab only briefly. Its troops were seen by the Khuzistanis for what they really were- tools of US imperialism. The real US goals were quite different from what Brzezinski had told Saddam Hussein.

While the CIA was funneling information to the Ayatollah and his goons on Iranian nationalists, Saddam Hussein’s troops now pounded the leftists as a rear guard. Iranian dissidents, who had backed Mohammed Mossadegh’s calls to nationalize Iran’s oil in the 1950’s, and who later launched the oilfield strikes against the Iranian Consortium that brought the Shah to his knees, were now caught in a crossfire of the CIA’s making.

Iraqi forces also targeted Iran’s oil infrastructure. MIG-27 fighters strafed the refineries at Abadan and Ahwaz on Kharg Island, while Revolutionary Guard troops laid waste to facilities at Iran’s largest port of Khorramshahr on the Persian Gulf. [7] By disrupting Iranian oil exports, the CIA hoped to starve the mullahs of foreign exchange, a situation which would lead to a devaluation of the Iranian rial and subsequent hyperinflation. The CIA could then exploit the economic decay to turn the country against the Khomeini government. Iran, which had become a modern nation state, saw decades of progress destroyed during the war with Iraq. The nation was literally de-modernized.

The CIA’s goals toward Iraq were no different. Throughout the war GCC members Kuwait, Saudi Arabia and the UAE provided Saddam with interest-free loans. The Saudis and Kuwaitis sent Iraq over $120 billion. [8] Kuwait, the UAE and Jordan all made their ports available to the Iraqi Navy. Saudi Arabia and Oman provided landing rights for Iraqi MIG-27 fighters. The US was joined by Israel, Russia, Italy, France, Egypt and Brazil in sending Iraq weapons through the Jordanian Port of Aqaba. US corporations such as Honeywell, Rockwell, Unisys and Hewlett Packard sent over $40 million in dual-use items to both Iran and Iraq during the war.

The CIA took a shine to Saddam Hussein for the same reason they worked with Ayatollah Khomeini. In 1974, as Revolution Command Council Internal Security Chief, Hussein attacked leftist political parties in Iraq. Jalal Talabani’s Patriotic Union of Kurdistan worked for CIA and the Shah of Iran in attacking the al-Bakr government in Baghdad. Al-Bakr was an influential OPEC price hawk leader who railed against Big Oil dominance over Arab oil.

Saddam was doing everything he could to suppress these voices. From 1974-75 250,000 Iraqi Kurds fled to Iran. In April 1979, while his Ba’ath Party thugs were brutalizing Shi’ite Muslims, leftists and renegade Kurd factions, Saddam signed a security agreement with Saudi Arabia. By 1980 Saddam, a Sunni Muslim, banned two major Shi’ite political parties in Iraq- al-Dawah al Islamiyya and al-Mujahidin. Iranian-born Shi’ites were deported, along with 3,000 leftists. Twenty-two Ba’ath leaders accused of collaborating with Syria were executed. [9]

Hussein’s purges looked so similar to the ones being conducted by the Ayatollah that one had to wonder if Saddam had not also received a Company hit list. Thrilled with Saddam’s fascist killing spree, Western multinationals flocked to Iraq where a massive agricultural privatization was under way. Cooperative land that had grown staple foods for Iraqi peasants for decades was now for sale to the highest bidder. A handful of wealthy Iraqis got most of the land and their diras (estates) began cultivating crops for export.

Iraq was forced to import basic foods like wheat and rice to feed its suddenly landless people. Western grain giants Cargill and Continental Grain (now merged), Louis Dreyfus, Andre and Bunge & Born moved in to fill the void. In 1982 Iraq imported 820,000 tons of US grain. [10]

Other segments of Iraq’s economy were ceded to multinationals as well. Had Saddam cut a deal with the West, whereby US corporations got greater access to Iraq’s economic spoils in return for US support in his war with Iran?

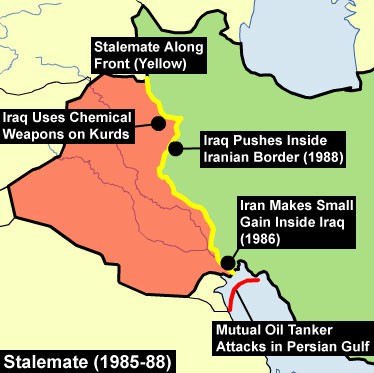

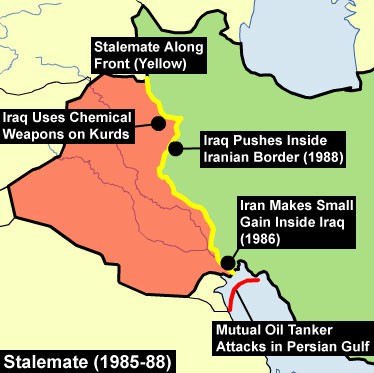

Until 1984 the US publicly favored Iran in the war with Iraq. Then Iran reclaimed the Shatt al-Arab Waterway and Khuzistan Province. The tide of the war was turning in Iran’s favor. In 1984 the US began re-flagging Kuwaiti oil tankers in the Persian Gulf which, it claimed, came under attack by Iranian gunboats. Actually it had been the Iraqis who started the tanker war that year. By 1987 the Iraqi Navy had damaged 219 oil tankers. [11]

The shift was on. In 1984 Reagan removed Iraq from the State Department list of nations that support terrorism. That year marked the beginning of the War of Cities, when numerous major cities in both countries were reduced to rubble, including the capitals Tehran and Baghdad. Both countries targeted the economic infrastructure of the other. A 1985 CIA memo to Director Casey stated, “Our tilt to Iraq was timely when Iraq was against the ropes and the Islamic Revolution was on a roll”.

In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein.

In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein.

The House of Saud, which had been bankrolling the Iraqi war effort all along, now began to work through BCCI to arm the Iraqis. In addition to the $1 billion/month they were sending Saddam, the Saudis now provided intelligence, logistics and weapons, including NK-84 helicopters. The Saudis entered a joint venture to help strengthen Baghdad’s nuclear capabilities, which the Israelis had wiped out in a 1981 bombing raid commanded by Ariel Sharon. [12]

Saudi Arabia and Iraq set up Gulf International Banks to supplement the BCCI channel. A 1989 Defense Department study showed US military aid to the Saudis landing in Iraqi accounts in Switzerland. US AWAC surveillance planes flew from Saudi bases and gathered intelligence for Iraq. The US/Saudi collaboration was so blatant that many believed the Americans were directing Saudi security agencies. [13]

Mutual Assured Destruction

The US continued to play both sides in the Iran/Iraq War, backing one country until it had a military advantage, before switching sides to back the other. The US resisted any moves to negotiate a peace treaty. Both countries saw their infrastructure leveled, their economies crippled and their people decimated. In Iraq 750,000 people were killed. A 1979 memo to President Carter from NSA Brzezinski, explains the US policy, “the Iran-Iraq conflict is a unique opportunity to consolidate our security position”.

The Export Import Bank provided $200 million in taxpayer insured loans to Iraq, most of which were funneled through Banco Nacionale de Lavoro. The Commodity Credit Corporation provided a similar amount of taxpayer-insured loans so Iraq could buy grain from Cargill and Continental Grain. As much as 20% of the US rice crop was sold to Iraq. By the first quarter of 1990 Iraq was the United States’ third largest trading partner. [14] Iraq owed $241 billion to global creditors: $120 billion to Kuwait and Saudi Arabia, $9 billion to Russia and $3 billion to Japan. In 1989 Japan cut Iraq off.

Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.

Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.

Saudi/US relations became very cozy during this time, especially on the military front. The Saudis became the biggest annual recipient of US military aid. In 1983 the Saudis received $17 billion in US military hardware. In 1984 that jumped to $22.7 billion. Richard Secord was in the thick of it- brokering the sale of five AWACs to the Saudis the night Reagan was sworn into office. Hidden in the $8.5 billion package was a provision that beefed up the Kingdom’s C3 system at bases, some of which contain underground nuclear command centers that only US personnel can control.

By 1993 the Saudis had spent $156 billion on the joint Saudi/US military buildup within the Kingdom. The US now effectively occupied Saudi Arabia, guarding the 261 billion barrels of Four Horsemen oil. Many members of Congress were not even aware of what was going on. As Rep. Howard Metzenbaum (D-OH) said, “The US/Saudi relationship is different because only a tiny White House club is in the know”. [16]

Iran and Iraq are the only two OPEC nations with large enough oil reserves to challenge Saudi/GCC control over oil prices. Iraq is second only to the Saudis with 112 billion barrels of oil reserves and much of the country remains unexplored. Iran has close to 100 billion barrels of crude. Both are firmly in the camp of the OPEC price hawks. By disrupting oil flows from these two nations, Big Oil eliminated competition and kept the price hawks busy rebuilding their shattered economies instead of rallying for OPEC unity.

Both Iran and Iraq’s primary oil exporting facilities- Khorramshahr and Fao respectively- were demolished during the war. Iran’s entire Kharg Island facilities were leveled. Iraq was now deeply in debt to the Saudis and Kuwaitis. Many of both nations’ oil tankers were damaged in the tanker war. The cities of both countries required billions of dollars and a decade to be rebuilt as a result of the war of the cities. It was a war of attrition with each side suffering untold loss of life and $25-35 billion worth of damage.

In CIA-think, a decisive victory by either Iran or Iraq would have left the winner in a position to take on the Saudis militarily. A staggering defeat by either might breed internal revolutionary forces who would challenge the Ayatollahs or Saddam, who had been quite useful to the CIA in wiping out nationalistic elements and in providing a pretext for the US military buildup in the Persian Gulf. But a long war of attrition would leave both nations crippled and focused on rebuilding. Neither would have the luxury of mounting any sort of challenge to Four Horsemen control over Persian Gulf oil.

Big Oil used the war as another excuse to hike gas prices in the US. The GCC sheiks filled the oil shortfall which the war created, pumping out more than enough crude to move wholesale prices lower on world markets. The Four Horsemen pocketed the difference, while stockpiling crude oil. A memo uncovered by Edwin Rothschild, energy adviser for the group Public Citizen, sums up US policy towards Saudi/GCC overproduction and the misery it brings the poor countries of OPEC. The memo, sent by Undersecretary of State Richard Murphy to the Saudi government, said simply, “Let the market rule”.

Lower wholesale prices made it more difficult for Iraq and Iran to rebuild. In 1988 Iran earned 90% of its hard currency through oil exports. Iraq gained 99% of its foreign exchange from oil. Both the Iraqi dinar and the Iranian rial plummeted. In 1994 the rial lost 100% of its value. Before the war Iraq had $40 billion in hard currency reserves. Afterwards, it had zero and huge debts to pay.

The Israelis worked hand-in-hand with the US to destroy both nations. While supplying Mustafa Barzani’s Kurds in their attacks on Iraq, the Israelis duplicitously provided missile targeting to Saddam Hussein for his attacks on Iranian cities via US spy satellites. In 1988 Mossad launched Operation Brush Fire, a psychological warfare campaign designed to draw the US military further into the Middle East conflagration. Their ultimate goal was to have the US destroy Iraq’s powerful military, while leaving their “perfect villain” Saddam in power.

The campaign was launched when Israeli commandos bombed an Iraqi weapons plant at Al-Iskandariah in at attempt to make “Iraqi weapons of mass destruction” a global household phrase. Mossad set up a London Observer freelance journalist named Farzad Bazroft to take the story international. Bazroft had been investigating the death of Shah-loyalist tuned Mossad arms dealer Cyrus Hashemi and had gotten too close to the truth, which was that Mossad had eliminated Hashemi. Knowing Bazroft would be seen as a foreign spy by Baghdad after the Mossad terrorism at the weapons plant, they sent him into Iraq. Saddam took the bait and Bazroft was hung as a spy creating an even bigger international incident. To speed things along, Mossad leaked secret documents on Iraqi weapons programs to ABC News.

US and Israeli arms merchants made a killing during the war. The US refused to supply spare parts to either side, so when a weapons system broke Iran or Iraq would be expected to buy a whole new system. This policy bolstered the bottom lines of US defense contractors and assured that battlefield weapons malfunctions could not be fixed on the spot, thus negating the momentum which the side on the offensive had attained. This helped keep the war in a constant state of stalemate.

Israeli Defense Minister Ariel Sharon used the conflict as an opportunity to bomb Baghdad’s nuclear facilities in 1981. In 1982 Sharon declared that Israel was siding with Iran, but his exact words were more revealing. Sharon declared at a conference in Paris that, “Israel has a vital interest in the continuing war in the Persian Gulf and in Iran’s victory.” In 1986 retired Mossad Chief General Aharon Yariv declared the US and Israeli position more succinctly when he stated bluntly, “It would be good if the Iran/Iraq War ended in a tie, but it would be better if it continued”.

[1] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Press. Sedona, AZ. 1991. p.81

[2] Ibid. p.83

[3] The Outlaw Bank: A Wild Ride into the Secret Heart of BCCI. Jonathan Beaty and S.C. Gwynne. Random House. New York. 1993. p.268

[4] The Spotlight. June 1997

[5] BBC World News. January 2002

[6] The Great Heroin Coup: Drugs, Intelligence and International Fascism. Henrik Kruger. South End Press. Boston. 1980. p.217

[7] The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. Shaul Bakhash. Basic Books, Inc. New York. 1984. p.193

[8] Iraq and Kuwait: A History Suppressed. Ralph Schoenman. Veritas Press. Santa Barbara, CA. 1990. p.21

[9] Beyond the Storm: A Gulf Crisis Reader. Phyllis Bennis and Michel Monshabeck. Olive Branch Press. Brooklyn, NY. 1991. p.31

[10] Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship. Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett. I.B. Tauris & Company, Inc. 1990. p.260

[11] “The Gulf Between Pretense and Reality”. Larry Everest. In These Times. 7-20-88. p.9

[12] “The Arming of Saudi Arabia”. Frontline. PBS. 2-16-93

[13] The Gulf: Scramble for Security. Raj Choudry. Sreedhar Press. New Dehli. 1983. p.108

[14] March to War. James Ridgeway. Four Walls Four Windows. New York. 1991. p.13

[15] Everest. p.9

[16] Frontline

Dean Henderson is the author of five books: Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve, Stickin’ it to the Matrix & The Federal Reserve Cartel. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com

Deux ans plus tard, en 1959, il inaugure la série des « Nouvelles Pièces grinçantes » avec l’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, dont le titre constitue en soi une forme de provocation. Cycle qui devait se clore en 1970, avec les Poissons rouges ou Mon père ce héros, réquisitoire sévère et d’apparence cocasse contre une certaine forme de société, faisant allusion à Mai-68, mais aussi à la grande rupture de 1940- 45. Entre-temps, dans ses « Pièces costumées », il aura abordé des sujets historiques qui prouvent une belle maîtrise en la matière : l’Alouette (1953) – sur Jeanne d’Arc –, Becket ou l’Honneur de Dieu (1959) – sur le meurtre, en 1170, de l’archevêque de Cantorbéry –, la Foire d’empoigne (1962) – sur les Cent-Jours. Comédie-ballet, de moeurs ou d’intrigue, farce, drame, comédie ou tragédie, jusqu’à sa mort, en 1987, Anouilh aura touché à tous les genres de théâtre, ce qui ne facilitera pas la tâche des taxinomistes en chaire. S’il revendiquait pour lui-même le qualificatif de « vieux boulevardier indécrottable », c’était en pensant à la tradition italienne de la commedia dell’arte issue des atellanes latines dans le sillage de Molière, son maître. Mais, sous le masque du « vieux boulevardier », Anouilh révèle également une figure de jeune insoumis. Sensibilité inquiète et libertaire, révolté de l’intérieur à l’image de ses personnages féminins, Anouilh prône une insurrection des âmes contre la médiocrité, la banalité et la duplicité. Une insurrection tout aristocratique qui prend pour cible les lieux communs du progressisme sous toutes ses formes (égalitarisme, démocratisme, relativisme, etc.) et le range définitivement du côté des réactionnaires invétérés.

Deux ans plus tard, en 1959, il inaugure la série des « Nouvelles Pièces grinçantes » avec l’Hurluberlu ou le Réactionnaire amoureux, dont le titre constitue en soi une forme de provocation. Cycle qui devait se clore en 1970, avec les Poissons rouges ou Mon père ce héros, réquisitoire sévère et d’apparence cocasse contre une certaine forme de société, faisant allusion à Mai-68, mais aussi à la grande rupture de 1940- 45. Entre-temps, dans ses « Pièces costumées », il aura abordé des sujets historiques qui prouvent une belle maîtrise en la matière : l’Alouette (1953) – sur Jeanne d’Arc –, Becket ou l’Honneur de Dieu (1959) – sur le meurtre, en 1170, de l’archevêque de Cantorbéry –, la Foire d’empoigne (1962) – sur les Cent-Jours. Comédie-ballet, de moeurs ou d’intrigue, farce, drame, comédie ou tragédie, jusqu’à sa mort, en 1987, Anouilh aura touché à tous les genres de théâtre, ce qui ne facilitera pas la tâche des taxinomistes en chaire. S’il revendiquait pour lui-même le qualificatif de « vieux boulevardier indécrottable », c’était en pensant à la tradition italienne de la commedia dell’arte issue des atellanes latines dans le sillage de Molière, son maître. Mais, sous le masque du « vieux boulevardier », Anouilh révèle également une figure de jeune insoumis. Sensibilité inquiète et libertaire, révolté de l’intérieur à l’image de ses personnages féminins, Anouilh prône une insurrection des âmes contre la médiocrité, la banalité et la duplicité. Une insurrection tout aristocratique qui prend pour cible les lieux communs du progressisme sous toutes ses formes (égalitarisme, démocratisme, relativisme, etc.) et le range définitivement du côté des réactionnaires invétérés.

Or le nomadisme est de retour. C’est incontestable. Orsenna a raison et voit juste sur ce point. Le terrorisme islamiste est nomade et s’empare de territoires vastes où ses combattants font du nomadisme. La piraterie, nomadisme des mers est également revenue. Les entreprises qui délocalisent sont nomades, la finance internationale est nomade et surtout le monde de l'internet est par définition un monde nomade. La civilisation sédentaire, quant à elle, doute de ses valeurs.

Or le nomadisme est de retour. C’est incontestable. Orsenna a raison et voit juste sur ce point. Le terrorisme islamiste est nomade et s’empare de territoires vastes où ses combattants font du nomadisme. La piraterie, nomadisme des mers est également revenue. Les entreprises qui délocalisent sont nomades, la finance internationale est nomade et surtout le monde de l'internet est par définition un monde nomade. La civilisation sédentaire, quant à elle, doute de ses valeurs.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein.

In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein. Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.

Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.

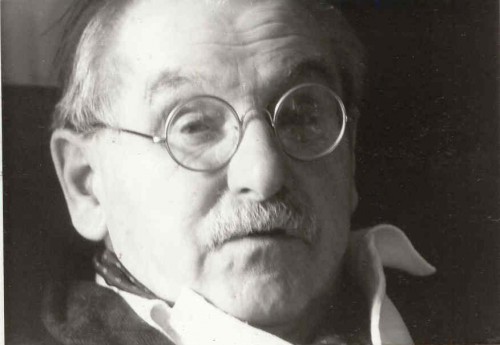

Dans l’excellent petit ouvrage qu’ils viennent de lui consacrer, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition, Anne Martin-Conrad et Jacques Marlaud nous rappellent quel homme étrange il fut, lui qui mena une vie ascétique de vieux garçon dans de modestes meublés sans confort, moitié Diogène des temps modernes vivant dans un tonneau sommairement aménagé, moitié franciscain parlant d’égal à égal à frère Martien et soeur Sorcière. C’est là qu’il vivait, dans un dénuement heureux, avec une table en Formica, pour prendre de frugaux repas, écrire et rêver, habillé comme un chiffonnier d’Emmaüs de chandails mités et de chemises qui sortaient du pantalon, toujours en espadrilles, été comme hiver, comme échappé d’un film de Jacques Tati, animal pataud habité par la grâce des poètes, dont le sourire désarmait les douaniers et les enfants.

Dans l’excellent petit ouvrage qu’ils viennent de lui consacrer, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition, Anne Martin-Conrad et Jacques Marlaud nous rappellent quel homme étrange il fut, lui qui mena une vie ascétique de vieux garçon dans de modestes meublés sans confort, moitié Diogène des temps modernes vivant dans un tonneau sommairement aménagé, moitié franciscain parlant d’égal à égal à frère Martien et soeur Sorcière. C’est là qu’il vivait, dans un dénuement heureux, avec une table en Formica, pour prendre de frugaux repas, écrire et rêver, habillé comme un chiffonnier d’Emmaüs de chandails mités et de chemises qui sortaient du pantalon, toujours en espadrilles, été comme hiver, comme échappé d’un film de Jacques Tati, animal pataud habité par la grâce des poètes, dont le sourire désarmait les douaniers et les enfants.