lundi, 15 février 2021

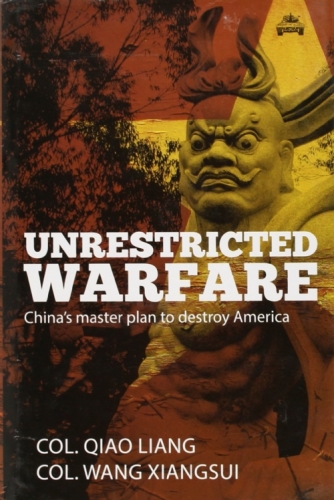

La guerre "off limits" des Colonels Qiao Liang et Wang Xiangsui (1999) et le "rêve chinois" (2010) du Colonel Liu Mingfu

La guerre "off limits" des Colonels Qiao Liang et Wang Xiangsui (1999) et le "rêve chinois" (2010) du Colonel Liu Mingfu

Irnerio Seminatore

Un dépassement du concept militaire de guerre?

Si dans la tradition occidentale la guerre comme "poursuite de la politique par d'autres moyens" (Clausewitz), associe à la finalité, conçue par la politique (Zweck), des actes de violence pour imposer à l'autre notre volonté, le concept décisif de la violence étatique et de l'action guerrière sont-ils toujours essentiels à la rationalité politique du conflit belliqueux dans la pensée militaire chinoise?

Avec le concept stratégique de "guerre sans limites" et de défense active, élaboré par les deux Colonels chinois Qiao et Wang en 1999, avons nous surmonté le concept militaire de guerre? Avons nous touché au "sens" même de la guerre, comme soumission violente de l'un par l'autre? Sommes nous passés d'une civilisation de la guerre violente et sanglante, à une ère dans laquelle l'importance de l'action non guerrière influence à tel point la finalité de la guerre comme lutte (kampf) que l'esprit, dressé contre les adversités parvient à remplacer la force par la "ruse" et à atteindre ainsi le but de guerre (Zweck)? A ce questionnement il faut répondre que, dans le manuel des Colonels Qiao-Wang nous sommes restés au niveau de la méta-stratégie et donc à l'utilisation d'armes et de modalités d'action qui distinguent en Occident, la défense passive de la défense active. Une posture stratégique n'est au niveau géopolitique qu'un mode asymétrique pour ne pas céder et ne pas se soumettre et, au niveau opérationnel et doctrinal, de mettre en œuvre un stratégie anti-accès.

Le Général Qiao Liang.

Le livre des deux colonels de l'armée de l'air a été reçu par les analystes occidentaux comme un examen des failles de la force américaine de la part des spécialistes chinois et comme la recherche de ses talons d' Achille, à traiter par les biais de la "ruse". La "guerre hors limites" inclut, dans une conception unitaire, la guerre militaire et la guerre non-militaire et comprend tout ce qu’on a pu parfois désigner sous le terme d’opérations autres que la guerre. Dans une acception très extensive, la guerre économique, financière, terroriste, présentées avec une vision prémonitoire et anticipatrice. La guerre informatique et médiatique y fait figure de champs d'innovation ouvrant à de nouveaux théâtres d’opération, qui nécessitent d'un dépassement des objectifs de sécurité traditionnels. Dans cette "guerre omnidirectionnelle", la guerre ne sera même plus la guerre classique, car "ni l’ennemi, ni les armes, ni le champ de bataille ne seront ce qu’ils furent". Le jeu politique et militaire a changé. Dans cette situation aux incertitudes multiples, il va falloir définir une nouvelle règle du jeu (…), un produit hybride…" (Qiao-Wang), seule certitude, l’incertitude. Une recommandation toutefois pour tous! Savoir combiner le champ de bataille et le champ de non bataille, le guerrier et le non guerrier. Les préceptes de cette réflexion sont-ils encore valables aujourd’hui? (février 2021)

Du point de vue général, en aucun cas les conseils dispensés à l'époque n'ont conduit à une remise en cause de la notion de pouvoir/puissance, puisque la doctrine et la stratégie militaires de la Chine demeurent, depuis la parution de ce manuel, celles de ses principaux rivaux et visent la maîtrise de secteurs-clés des technologies avancées pour acquérir la supériorité dans une guerre locale et parvenir à une solution négociée, évitant que le risque assumé ne dégénère en conflit ouvert. Or le succès de la stratégie chinoise de contrôle des "secteurs clés" d’une campagne militaire repose sur un principe décisif: l’initiative. Cependant une succincte conclusion conduit à la considération que le "concept d'asymétrie" de la pensée et du programme de modernisation militaire chinois se situe sur le plan opérationnel et se concentre sur la capacité de saisir la supériorité dans le domaine de l'information et de l'exploitation du réseaux informatique et guère au niveau de la théorie politique ou militaire. En effet le centre de gravité des interrogations repose sur la question de fond pour la défense et la sécurité chinoise. Comment faire face à la superpuissance américaine La modernisation de l'Armée Populaire de Libération n'a pas débuté après les réformes économiques de Deng Tsiao Ping et elle n'a pas concerné la dissuasion nucléaire, qui structure étroitement la relation entre stratégie et pouvoir, mais sur les réponses à donner à la modernisation des armées, en vue d'un combat conventionnel et fut conçue comme un moyen de combler le retard et les lacunes accumulés à partir de la première guerre du Golfe (1991). Ce livre reflète les idées d'un des courants, le plus radical, qui s'est imposé dans le débat sur la modernisation des forces armées comme expression d'un pouvoir unique.

Pouvoir unique et plusieurs théâtres

Il prôna l'inutilité de songer à rattraper les États-Unis dans le domaine conventionnel et il est parvenu à la conclusion de concevoir une stratégie asymétrique et sans règles (ruse conceptuelle), pour s'opposer et réagir à la supériorité des moyens et des forces des États-Unis. La multiplication des foyers de conflit, des théâtres de confrontation et des alliances militaires dans un monde à plusieurs pôles de pouvoir, assure-t-elle encore la pertinence d'une telle analyse? Le concept de défense active, jugé insuffisant, n'a t-il pas infléchi le deux notions de Soft et de Hard Power et, par voie de conséquence, la rigidité ou la souplesse interne et extérieure du régime? Par ailleurs, dans une vision non militaire du rapport mondial des forces ne faut il pas prendre en considération, comme potentiel de mobilisation, les nouvelles routes de la soie, comme extension des moyens et d'emploi d'une autonomie stratégique globale et dépendante d'un pouvoir unique, utilisant la force et la ruse, la séduction et l'autorité? Et comment une philosophie et une culture de l'esquive à la Sun-Tzu peut elle se traduire en posture et doctrine active, de pensée et d'action dans un contexte d'hypermodernité technologique? En revenant à l'analyse des deux Colonels chinois, la modernisation de l'ALP, envisagée dans l'hypothèse d'une confrontation avec les États-Unis, a exigé une observation attentive des avancées militaires et des talons d'Achille de la superpuissance américaine. Considérant que l'évolution de l'art de la guerre s'étend bien au delà du domaine de la pure technologie et de ses applications militaires, sur lesquelles tablent les américains, le domaine de la guerre est devenu le terrain d'une complexité brownienne, qui combine plusieurs enjeux et plusieurs objectifs, différenciant ainsi les buts de guerre. La frontière entre civil et militaire s'efface, de telle sorte que les composantes et les formes non militaires de l'affrontement, sont intégrées et annexées dans un effort beaucoup plus important, qui modifie non pas le "sens" ou la "logique (politique) de la guerre, mais sa "grammaire".

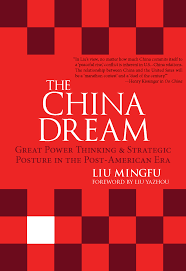

Liu Mingfu et le"Rêve Chinois" (Zhongguo meng)

Ce livre est par ailleurs l'illustration d'un courant nationaliste, qui n'exclut aucune hypothèse, y compris une confrontation avec les États-Unis. Cette hypothèse s'inscrit d'une part dans l'analyse des tendances stratégiques contemporaines et de l'autre dans le débat sur le destin national chinois, permettant d'accorder, au moins théoriquement, la "montée pacifique" du pays, avec la conception d'un "monde harmonieux"(ou d'un ordre politique juste et bienveillant) Cependant son point d'orgue repose sur l'idée de profiter d'une grande "opportunité stratégique", à l'ère post-américaine, dont témoigne le texte le "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, prônant la consolidation de la puissance chinoise et le rattrapage de l'Occident. En effet le rétablissement du rôle central de la Chine dans les affaires internationales, régionales et mondiales, opère dans une période d'affaiblissement des États-Unis (années 2010). Dans ce début de millénaire, l'Amérique ne serait plus "un tigre un papier", comme à l'époque de Mao Zedong, mais "un vieux concombre peint en vert" (Song Xiao JUn), de telle sorte que la Chine ne peut plus se contenter d'une "montée économique" et a besoin "d'une montée militaire".

Ce livre est par ailleurs l'illustration d'un courant nationaliste, qui n'exclut aucune hypothèse, y compris une confrontation avec les États-Unis. Cette hypothèse s'inscrit d'une part dans l'analyse des tendances stratégiques contemporaines et de l'autre dans le débat sur le destin national chinois, permettant d'accorder, au moins théoriquement, la "montée pacifique" du pays, avec la conception d'un "monde harmonieux"(ou d'un ordre politique juste et bienveillant) Cependant son point d'orgue repose sur l'idée de profiter d'une grande "opportunité stratégique", à l'ère post-américaine, dont témoigne le texte le "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, prônant la consolidation de la puissance chinoise et le rattrapage de l'Occident. En effet le rétablissement du rôle central de la Chine dans les affaires internationales, régionales et mondiales, opère dans une période d'affaiblissement des États-Unis (années 2010). Dans ce début de millénaire, l'Amérique ne serait plus "un tigre un papier", comme à l'époque de Mao Zedong, mais "un vieux concombre peint en vert" (Song Xiao JUn), de telle sorte que la Chine ne peut plus se contenter d'une "montée économique" et a besoin "d'une montée militaire".

Ainsi elle doit se tenir prête à se battre militairement et psychologiquement, dans un affrontement pour la "prééminence stratégique". C'est "le moment ou jamais", pour le Colonel Liu Mingfu, puisque le but de la Chine est de "devenir le numéro un dans le monde", la version moderne de sa gloire ancienne, une version exemplaire, car "les autres pays doivent apprendre de la Chine- dit Liu Mingfu dans une interview en 2017 au New York Times, mais la Chine a également besoin d'apprendre d'eux. D'une certaine manière, tous les pays sont les professeurs de la Chine!

Le Colonel Liu Mingfu.

Depuis 1840, la Chine est la meilleure élève du monde. Nous avons analysé la Révolution française ; la dynastie Qing a mené de grandes réformes en suivant l'exemple du Royaume-Uni ; nous avons étudié le marxisme de l'Occident, le léninisme et le stalinisme de l'Union soviétique ; nous avons également regardé de très près l'économie de marché des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. C'est grâce à cette soif d'apprendre que, à terme, la Chine dépassera les États-Unis. Les États-Unis, eux, ne cherchent pas à s'inspirer des autres pays... et surtout pas de la Chine. Ma conviction c'est que les États-Unis manquent d'une grande stratégie et de grands stratèges. J'ai écrit sur ce sujet, de 2017, un livre intitulé "Le Crépuscule de l'hégémonie", qui a d'ailleurs été traduit en anglais. Le New York Times m'a interviewé à ce moment-là. Voici ce que j'ai dit au journaliste qui m'interrogeait." De façon générale, la revendication d'un statut de puissance mondiale de la part de la Chine, s'accompagne, depuis le livre "La Guerre hors limites" des Colonels Quiao et Wang, jusqu'au "Rêve Chinois" du Colonel Liu Mingfu, du sentiment historique d'un "but grandiose", celui d'une grande mission à poursuivre contre un ordre politique international injuste et amoral.

Bruxelles 15 février 2021

Source: http://www.ieri.be/fr/publications/wp/2021/f-vrier/la-gue...

10:09 Publié dans Actualité, Géopolitique, Polémologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, polémologie, guerre, chine, asie, affaires asiatiques, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Adieu à Pierre-Guillaume de Roux

Adieu à Pierre-Guillaume de Roux

par Christopher Gérard

Ex: http://archaion.hautetfort.com

Terrible nouvelle, à moi parvenue comme cela arrive de plus en plus souvent par le biais de la toile : Pierre-Guillaume de Roux, mon ami, mon éditeur, vient de mourir d’un cancer caché avec autant de soin que de courage à presque tout son entourage.

L’autre jour, je recevais encore l’un de ces services de presse qui illuminent ma journée, le livre d’un ami, Ludovic Maubreuil, autour du cinéaste Claude Sautet, empaqueté par son éditeur et dont l’étiquette portait son écriture.

A l’instar de son ami et parrain dans l’Orthodoxie, Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri, Pierre-Guillaume aura travaillé jusqu’au bout. Le premier est tombé sur la route, au volant de sa camionnette bourrée de livres ; le second, aux commandes de sa maison, avec droiture et courage. Comment, aujourd’hui, ne pas unir ces deux magnifiques figures dans pensées & prières ?

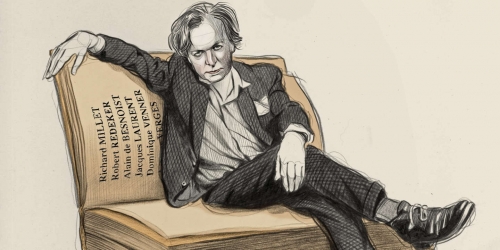

« Je souhaite qu’il soit Attila », écrivait un jeune père - et quel père, le comte Dominique de Roux, un vrai corsaire ! - le jour de la naissance de Pierre-Guillaume, son premier fils. Un demi-siècle et des poussières plus tard, Attila était désigné, si l’on en croit des gazettes, comme « l’éditeur des proscrits », voire comme « celui du Diable ». A l’heure des gestionnaires et des curateurs, Pierre-Guillaume de Roux, actif dans l’édition depuis presque quarante ans, tour à tour à La Table ronde, chez Julliard et chez Critérion, aux Syrtes ou au Rocher, continuait d’incarner la figure solitaire du passeur, totalement dévoué à cet art austère, souvent délicat, dangereux parfois, de l’édition vécue comme un sacerdoce.

Il l’a payé cher : sa collaboratrice, une consoeur, me rappelait hier à quel point, pour avoir osé publier un auteur considéré comme maléfique, il fut agoni d’injures et même menacé de mort, jour après jour. L’envie, la méchanceté, la rage idéologique ont sapé cet homme d’une folle intégrité qui n’aimait que la littérature en tant qu’expérience spirituelle et initiatique. Toutes nos conversations tournaient autour de ce thème – qu’est-ce qu’éditer ? Comment résister aux étouffoirs spirituels de notre temps ? - qu’il défendait avec une ferveur de jeune homme, mais sans naïveté aucune, car lucide était l’homme que je pleure aujourd’hui.

Il l’a payé cher : sa collaboratrice, une consoeur, me rappelait hier à quel point, pour avoir osé publier un auteur considéré comme maléfique, il fut agoni d’injures et même menacé de mort, jour après jour. L’envie, la méchanceté, la rage idéologique ont sapé cet homme d’une folle intégrité qui n’aimait que la littérature en tant qu’expérience spirituelle et initiatique. Toutes nos conversations tournaient autour de ce thème – qu’est-ce qu’éditer ? Comment résister aux étouffoirs spirituels de notre temps ? - qu’il défendait avec une ferveur de jeune homme, mais sans naïveté aucune, car lucide était l’homme que je pleure aujourd’hui.

Il y a vingt ans, lors de son départ des éditions des Syrtes, qu’il avait fondées et dont il fut exclu (un peu comme son père le fut de L’Herne), il expliquait à un confrère que son objectif était de « maintenir très haut la barre » et d’assurer le renouvellement et de « nouvelles échappées du génie français, issues des marges, des parages incontrôlables ». Tout Pierre-Guillaume, que j’appelais parfois Louis-Ferdinand, son autre prénom, est là, dans cette inflexible volonté de résister au fatal renoncement.

J’aimais chez Pierre-Guillaume qu’il incarnât une figure, fidèle aux rêves de l’enfant qui lisait Bloy et Shakespeare, entre deux missives de son père, occupé à éditer Pound ou Céline, quand il ne fomentait pas quelque révolution dans la brousse africaine.

J’aimais qu’il m'ait accueilli dans son capharnaüm de la rue de Richelieu par ces mots : « vous êtes ici chez vous ». J’aimais qu’il ait repris le flambeau de son maître, Vladimir Dimitrijevic, et qu’il voulût jouer pour moi comme pour tant d’autres le rôle de Dimitri.

Lors de mes trop rares passages parisiens, j’aimais me retrouver en face de cet homme élégant (je ne l’ai jamais vu sans cravate), un tantinet distant, hautain peut-être (par timidité et parce que ce monde le blessait, lui aussi), toujours attentif, d’une si rare affabilité, qui croisa Pound et Gracq, conversa avec Abellio et Savimbi, et qui parlait - cet imparfait me crucifie - comme personne de Gregor von Rezzori ou de Boris Biancheri.

J’aimais qu’il publiât de nouveaux maudits que les censeurs ne prenaient pas la peine de lire, tout aveuglés par la haine aux noires prunelles.

J’aimais qu’il me confiât sa passion pour Dickens ou pour l’Italie, quand il me demandait des nouvelles de tel ami. J’aimais lui transmettre mes hommages à Madame Mère, à qui vont aujourd’hui mes fidèles pensées. J’aimais cette raideur de la nuque sans rien de sec, cette tenue et la vision chevaleresque qu’il avait de son métier - je devrais dire, de son destin.

J’aimais enfin cette modestie devant la chose écrite, son émerveillement intact, sa passion d’éditer malgré les embûches et les cabales.

Adieu, jeune frère, que la terre te soit légère !

Christopher Gérard

Le 14 février MMXXI

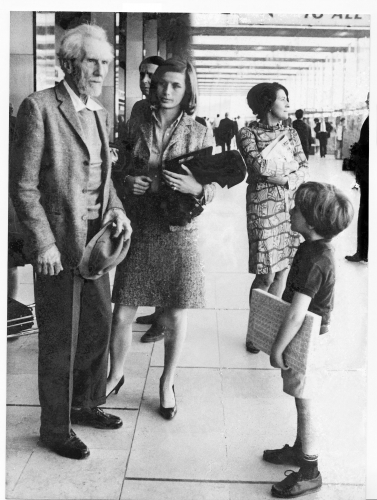

Face à un géant, en compagnie de Madame Mère.

00:35 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre-guillaume de roux, christopher gérard, littérature, littérature française, édition, lettres, lettres françaises, hommage |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Hommage à Pierre-Guillaume de Roux

Hommage à Pierre-Guillaume de Roux

par Juan Asensio

Pierre-Guillaume de Roux n'est plus.

Le 26 janvier dernier, il m'écrivait pourtant être en convalescence, se remettant d'une péritonite opérée en urgence. Il me disait aussi qu'il espérait que cette nouvelle année n'allait pas nous entraîner dans les derniers précipices.

Il fut le premier éditeur (il travaillait alors au Rocher, place Saint-Sulpice) digne de ce nom, courageux en diable et indépendant, qui me fit confiance, m'accueillant dans un bureau (évidemment !) intégralement occupé par des livres, et publia ma Critique meurt jeune, à une époque où, déjà, plus aucun éditeur ne voulait entendre parler de critique littéraire. Auparavant, je l'avais rencontré alors qu'il dirigeait les éditions des Syrtes, où il fit paraître les monumentales Approximations du grand critique Charles Du Bos.

Je n'oublie pas qu'il me conseilla de lire, bien des années plus tard, Les Fous du Roi de Robert Penn Warren, accomplissant ainsi l'office de tout véritable lecteur : transmettre, servir avant que de se servir. Je lui devais, dès lors, une reconnaissance éternelle comme on dit !

Je pleure un ami grand lecteur qui m'aura toujours été fidèle, malgré de vives oppositions sur le talent de tel ou tel (comme Richard Millet, pour n'en citer qu'un), car jamais il ne lui serait venu à l'idée de me reprocher les chroniques assassines que j'ai consacrées à ce prétendu dernier écrivain de langue française autoproclamé. Peu importe. J'aurais aussi fait ce que j'ai pu pour lui conseiller de publier tel ou tel; il m'écouta au moins une fois.

Pierre-Guillaume a rejoint son père Dominique, qui jamais ne s'en laissa compter, fit découvrir de grands noms à une époque où les prudents s'en tenaient très prudemment éloignés avant, bien sûr, de se bousculer aux portillons pour être les premiers à prétendre les consacrer en colloques et volumes de La Pléiade.

Ainsi, Pierre-Guillaume de Roux honorait de la plus belle des manières, la seule qui vaille, celle de la ténacité et de la constance, la très vive mémoire de son père, avec lequel, maintenant, il doit contempler cette triste époque de saccage de la littérature, de massacre de la langue, de destruction du Verbe, tout simplement.

À la mémoire de Pierre-Guillaume de Roux, donc, cette étude sur un roman immense qu'il me fit découvrir en 2008 ou 2009, amusé que je n'en sache rien (vous, le Stalker !).

Je l'avais déjà remercié, je le refais, dans cette longue note publiée en 2010.

Adieu, cher Pierre-Guillaume.

Tous les Hommes du Roi de Robert Penn Warren

À Pierre-Guillaume de Roux, qui le premier me parla de Tous les Hommes du Roi.

Ex: https://www.juanasensio.com

Robert Penn Warren dans la Zone.

«Sous les yeux au regard aigu, les mâchoires pétrissaient une chique d’un mouvement lent, méticuleux, implacable comme l’évolution historique. Le Temps n’est rien pour un cochon et pour l’Histoire.»

Robert Penn Warren, Tous les Hommes du Roi.

«La vérité est une chose terrible. On commence par y poser le bout du pied, sans rien éprouver. Quelques pas de plus, et on s’aperçoit qu’elle vous entraîne comme le ressac, vous aspire comme un remous. D’abord, la vérité vous attire à elle d’un mouvement si lent, si régulier, si mesuré, qu’on s’en rend à peine compte; et puis le mouvement s’accélère, et puis c’est le tourbillon vertigineux, le plongeon dans la nuit. Car la vérité a ses ténèbres. On assure qu’il est terrible d’être saisi par la grâce divine.»

Ibid.

Je remets en une la note que j'ai consacrée en 2010 aux Fous du roi ou plutôt, à Tous les Hommes du Roi, titre plus fidèle à l'original sous lequel ce roman génial vient de paraître chez Monsieur Toussaint Louverture. Cette parution, tout autre chose que la photocopie de mauvaise qualité de l'édition originale que Les Belles Lettres ont donnée dans la collection fourre-tout de Jean-Claude Zilberstein, constituera à coup sûr l'un des seuls, sans doute le seul, des événements médiatiquement gonflés, voire fabriqués de toutes pièces, de cette rentrée dite littéraire, et qui l'est à peu près autant que toutes celles qui l'ont précédée et qui le sera autant que toutes celles qui la suivront.

Je suis aussi vraiment ravi que mon sombre constat sur l'édition et (que dire de) la réception, en France, des romans de Robert Penn Warren, soit en partie atténué (1) par ce geste éditorial d'importance, même s'il faut encore hélas constater que Robert Penn Warren, et cela probablement pour de longues années encore, n'est absolument pas connu en France comme il le mériterait. Pour que le lecteur ne soit pas trop désorienté, j'ai systématique remplacé dans mon article l'ancien titre du roman par le nouveau.

Note

(1) Signalons la toute récente réédition de La grande forêt traduite par Jean-Gérard Chauffeteau et préfacée par Laurent Mauvignier chez Point. La préface n'a aucun intérêt et le texte est truffé de fautes.

Nul besoin de lire la très belle préface (devenue, depuis, postface) de Michel Mohrt, intitulée Robert Penn Warren et le mythe du hors-la-loi, dans l'édition épuisée depuis plusieurs années que donna Le Livre de poche (1), pour nous convaincre que Tous les Hommes du Roi constitue un authentique chef-d'œuvre littéraire, d'une ampleur que l'on doit comparer aux romans les plus puissants de William Faulkner, duquel le romancier n'a pas manqué d'être rapproché, et qu'il admirait, du reste.

Robert Penn Warren ajoute, à cette métaphore du mouvement, ces phrases évoquant l'histoire et admettant implicitement que sa fin coïncidera avec la fin de l'homme, filant ainsi la métaphore de la connaissance : «la Vie est un feu qui brûle un morceau de ficelle, à moins que ce ne soit la mèche d’un baril de poudre que nous nommons Dieu ? – Et cette ficelle représente ce que nous ne connaissons pas, notre Ignorance; le filet de cendres qu’elle laisse s’il ne souffle pas de rafale, et qui permet de suivre la forme de la ficelle, c’est l’Histoire, la Connaissance de l’Homme, mais elle est dépourvue de vie, et, quand le feu aura consumé toute la ficelle, alors la Connaissance de l’Homme sera égale à la Connaissance de Dieu, et il n’y aura plus de feu, c’est-à-dire de vie» (p. 249).

Il serait bon que les écrivants français contemporains (je leur refuse le terme d'écrivain, pas même celui de romancier) puissent déployer, à l'instar d'un William H. Gass ou d'un Robert Penn Warren, de pareilles considérations sur l'histoire, plutôt que de se borner à de petites mises en scène romanesques pas franchement dépourvues d'arrière-pensées, comme nous pouvons le constater avec Haenel et Binet.

Il serait bon que les écrivants français contemporains (je leur refuse le terme d'écrivain, pas même celui de romancier) puissent déployer, à l'instar d'un William H. Gass ou d'un Robert Penn Warren, de pareilles considérations sur l'histoire, plutôt que de se borner à de petites mises en scène romanesques pas franchement dépourvues d'arrière-pensées, comme nous pouvons le constater avec Haenel et Binet. Jeune adolescent ou homme de poigne ayant patiemment appris à conquérir, par ses discours, les foules, le gouverneur, qui sera tué par Adam Stanton, le frère d'Anne Stanton que le narrateur aime depuis sa propre enfance (2), est décrit comme un homme creux, qu'importe qu'il semble devenir, dès son enfance, le réceptacle du vent symbolisant, dans ce roman lyrique, la puissance du temps qui est histoire familière et majestueuse, long écoulement qui n'a que faire des hommes, qui ne semblent même pas constituer des galets polis par l'usure : «En hiver, tandis que le feu baissait dans le poêle rouillé, le vent battait le mur du nord, couvrant ses milliers de kilomètres à travers la nuit pour venir secouer la maison où Willie se courbait sur ses bouquins» (p. 127).

Jeune adolescent ou homme de poigne ayant patiemment appris à conquérir, par ses discours, les foules, le gouverneur, qui sera tué par Adam Stanton, le frère d'Anne Stanton que le narrateur aime depuis sa propre enfance (2), est décrit comme un homme creux, qu'importe qu'il semble devenir, dès son enfance, le réceptacle du vent symbolisant, dans ce roman lyrique, la puissance du temps qui est histoire familière et majestueuse, long écoulement qui n'a que faire des hommes, qui ne semblent même pas constituer des galets polis par l'usure : «En hiver, tandis que le feu baissait dans le poêle rouillé, le vent battait le mur du nord, couvrant ses milliers de kilomètres à travers la nuit pour venir secouer la maison où Willie se courbait sur ses bouquins» (p. 127).

Quel espoir reste-t-il, alors, pour les hommes de ce monde cassé ? Parler d'espoir, au sujet des Tous les Hommes du Roi n'est-il pas, même, un contresens ? Non. Minuscule assurément est cet espoir, mais il demeure bien réel, peut-être parce qu'il provient de la puissance même qui condamne les hommes à une insignifiance prétentieuse et outrée, le temps qui, parfois, fort rarement, devient épiphanie véritable : «C’était comme si le temps enduisait de son onguent rafraîchissant la pustule maligne et le prurit de l’âme» (p. 658).

D'où la volonté, absolument poignante, que manifeste le narrateur, Jack Burden pour retrouver la saveur des jours perdus, afin que ceux-ci n'oblitèrent pas les jours à venir : «J’essayai de démontrer que, si le passé et sa substance deviennent un fardeau inacceptable, il ne reste plus pour l’avenir que désespérance, car l’un dépend de l’autre, et, dès qu’on peut accueillir le passé, l’avenir s’illumine aussitôt d’un rayon d’espoir, car c’est uniquement avec le passé qu’on peut forger l’avenir» (p. 701).

Notes

(1) Mohrt qui écrit : «C’est l’œuvre de Bernanos, peut-être, que m’évoquerait le plus celle de Penn Warren, par son ampleur lyrique et son souci métaphysique», in Robert Penn Warren, Les fous du Roi [1945] (traduit de l’anglais par Pierre Singer, Le Livre de Poche, 1968), p. 13. Toutes les pages entre parenthèses font référence à cette édition. Les citations placées en exergue se trouvent respectivement aux pages 169 et 557 de notre roman. Cette traduction a été reprise telle quelle par le volume des éditions Phébus, apparemment lui aussi épuisé.

(2) Il faut lire et relire l'admirable chapitre 7, qui mériterait une publication sous forme de nouvelle, qui évoque la longue, banale et somptueuse histoire d'amour entre Jack Burden et Anne Stanton.

(3) «Ce n’était à ses yeux que des mots, car il ne voyait le monde que comme un amalgame de faits, de bribes pareilles à un bric-à-brac maltraité, brisé, enseveli dans la poussière, abandonné dans un grenier» (p. 309). Et encore : «Car les noms ne signifient rien, et tous les mots habituels ne signifient rien, et tout se réduit à un afflux de sang au cœur, à la crispation du système nerveux, telle la contraction expérimentale d’une patte de grenouille morte que traverse le courant électrique» (p. 504).

(4) «Vous ne rêvez pas dans cette sorte de sommeil, mais vous êtes conscient à chaque minute que vous êtes endormi; comme si vous faisiez un long rêve de sommeil, et dans ce sommeil rêviez de sommeil aussi; et ainsi de suite jusqu’au cœur de votre sommeil, sommeil et rêve se succèdent en cercles concentriques» (p. 176).

(5) «C’est un endroit où on s’assied pour attendre le soir et l’artériosclérose. C’est un endroit que l’entrepreneur de pompes funèbres regarde avec confiance et qui lui fait penser qu’il ne mourra pas de faim tant que ce travail-là lui restera. Mais, si vous êtes assis sur le banc, en compagnie des vieux, par un après-midi de fin d’août, il vous semble que rien n’arrivera jamais, pas même votre propre enterrement, et le soleil tape et les ombres ne bougent pas dans la poussière brillante qui, si on la fixe assez longtemps, paraît remplie de scintillantes parcelles de quartz» (p. 106).

(6) «Il est nécessaire que je croie que Willie Stark était un grand homme. Ce qu’il advint de sa grandeur, là n’est pas la question. Peut-être s’était-elle répandue sur le sol comme se répand un liquide dont la bouteille se brise. Sa grandeur, peut-être l’a-t-il thésaurisée et offerte en holocauste, éclairant la nuit d’un intense flamboiement, tel un feu de joie, dont aujourd’hui il ne reste plus rien, hormis les ténèbres et le scintillement vacillant des cendres ardentes. Peut-être ne pouvait-il établir une distinction entre sa grandeur et la «non grandeur», et les avait-il si bien confondues que le mal s’était trouvé absorbé dans le mélange. Mais la grandeur, il l’avait. Je suis forcé de le croire» (pp. 688-9).

(7) Je cite longuement ce passage : «Ce qu’il en coûte pour écrire l’histoire, c’est le titre qu’on pourrait donner à cette théorie. Tout changement se paye. Il faut passer les faux-frais par profits et pertes. Peut-être le climat dans lequel se produisait le changement dans notre État était-il le seul dans lequel il pût s’épanouir, et, à coup sûr, la nécessité d’un changement se faisait sentir. On pourrait appeler ça : théorie de la neutralité morale de l’histoire. Une méthode, en tant que méthode, n’est ni moralement bonne, ni moralement mauvaise. Nous pouvons juger les résultats, non la méthode. L’individu moralement bon est susceptible de commettre une action qui est mauvaise. Il se peut qu’un homme doive vendre son âme pour acquérir le pouvoir de faire le bien. La théorie du coût de l’histoire, la théorie de la neutralité morale de l’histoire : tout ceci est une vue de l’histoire, à vol d’oiseau, observée du haut d’une cime glacée. Peut-être fallait-il un génie pour la concevoir. Pour la concevoir réellement. Peut-être, avant d’être à même de l’apercevoir, était-il impératif d’avoir été enchaîné sur cette cime altière, tandis que les busards nous percent le foie et les yeux. Peut-être fallait-il un génie pour la concevoir. Peut-être un héros seul pouvait-il agir sur ces données» (pp. 637-8).

(8) «Et il [le patron] avait dit : «L’homme est conçu dans le péché : il vient au monde dans la corruption et passe de la puanteur des langes à la pestilence du linceul. Il y a toujours quelque chose» (p. 311).

(9) «Rien ne se perd, rien n’est définitivement perdu. Il y a toujours l’indice, le chèque annulé, la marque du bâton de rouge à lèvres, l’empreinte du pied dans la cannaie, le préservatif dans le sentier du parc, les souliers de bébé teints en mordoré, la tare dans le torrent sanguin. Et tous les temps n’en sont qu’un seul, et tous ces morts du passé n’ont jamais vécu avant que nos définitions ne leur aient donné la vie, et leurs yeux, hors de l’ombre, nous implorent» (p. 371).

(10) «Pour dire les choses brutalement, répondis-je, c’est parce qu’il se nomme Adam Stanton, fils du gouverneur Stanton et petit-fils du juge Peyton Stanton, et arrière-petit-fils du général Morgan Stanton, et que toute sa vie il a été obsédé par l’idée d’une très lointaine époque où les affaires étaient gérée par des hommes aux sentiments nobles, des hommes de grande allure, portant culottes courtes et boucle d’argent, uniformes bleus ou redingotes, ou même des toques de daim ou de raton, selon les cas […] des hommes qui, assis autour d’une table, travaillaient avec désintéressement pour le bien public» (p. 401). Autre belle image, cette fois-ci à propos du visage d'Adam Stanton : «Jack Burden effleura Adam de son regard, comme un pêcheur effleure de sa mouche l’eau cascadante d’un ruisseau à truite qui dévale parmi les saules» (p. 417).

(11) «Si, dans l’imaginaire mythique, le voyage en Orient se confond souvent avec la quête des origines, aller à l’Ouest, c’est aller au-devant d’une solitude hyperbolique, courir le risque d’une perte définitive de ses repères : tout récit occidental est un récit d’exil», En haine de l'Occident. Quelques réflexions sur l'imaginaire anti-occidental, in Les Sens de l'Occident (études réunies par Jean-Paul Rosaye et Charles Coutel, Artois Presses Université, coll. Lettres et Civilisations étrangères, 2006), p. 58.

(12) «[…] j’avais atteint dans la recherche de mon problème, ce point où l’on n’a plus rien d’autre à faire qu’à s’en remettre au ciel. Il faut toujours en passer par là. On commence par tenter l’impossible, ensuite on implore le Ciel; toutes les prières y passent, après quoi l’on s’endort avec l’espérance que la Grâce divine vous enverra un rêve qui éclaircira tout» (p. 359).

(13) «On eût dit que [le visage du patron] se fût soudain figé dans sa décision, comme le visage d’un homme enseveli et mort dans la neige il y a des millénaires – pendant la période glaciaire peut-être – que le glacier charrie depuis des siècles, mètre par mètre, et qui tout à coup, dans sa pureté originelle et sa céleste innocence, réapparaît intact à travers l’ultime couche de glace» (p. 679).

00:30 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, littérature, littérature américaine, lettres, lettres américaines, robert penn warren, pierre-guillaume de roux, juan asensio |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook