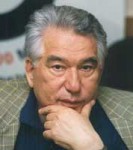

Entretien avec Michel MOHRT

http://www.reflechiretagir.com

L’écrivain Michel Mohrt, membre de l’Académie Française, nous a fait l’honneur de nous recevoir. Elégant dans tous les sens du terme, d’une gentillesse et d’une simplicité à toute épreuve, il revient pour nous sur toute une vie de bruit et de fureur qu’il a observée avec son œil de peintre. Moteur !

R&A : Aujourd’hui, nous parlons beaucoup de l’Europe. Dans l’un de vos articles (De bonne et de mauvaise humeur, Le Rocher, 1999), vous disiez que vous aviez compris la nécessité de faire l’Europe en 1940. Pourquoi ?

Michel Mohrt : Quand on a vécu la défaite de 1940 comme moi… Enfin, je l’ai vécu un peu différemment puisque j’étais dans les Alpes, face aux Italiens et non aux Allemands. J’ai quand même ressenti terriblement la catastrophe de la défaite. J’ai pensé que la France n’était plus le grand pays que j’avais connu et espéré après la victoire de la première Guerre Mondiale. Déjà, dès 1930, j’avais compris que la France était un pays en décadence. La IIIe République ne la préparait pas à cette guerre qui est arrivée. Je sentais que la France allait perdre ses colonies, ce qui arriva peu de temps après. Elle n’avait qu’une chance, c’est d’appartenir à une entité politique plus grande qu’elle-même et où elle pourrait jouer un rôle important : l’Europe. Je n’ai pas cru dès 1940 (et je ne l’ai pas entendu d’ailleurs) au message de De Gaulle. Je pense que de Gaulle a été un homme politique extrêmement habile mais il n’a nullement détruit les effets malheureux de la défaite de 40.

R&A : En fait, vous vous êtes posé les mêmes questions que Renan et bon nombre d’intellectuels français au lendemain de Sedan. Ce fut d’ailleurs l’objet de votre livre Les Intellectuels français devant la défaite de 1870 (Gallimard, 1944 - réédition Editions du Capucin, 2004)…

Michel Mohrt : Exactement. Les gens qui viennent de relire mon livre à la faveur de sa réédition m’ont dit qu’il n’avait pas vieilli et qu’il était toujours d’actualité. En effet, on voit que les Renan, les Taine, au lendemain de 1870, ont dit que la France devait faire des réformes qu’elle n’arrive toujours pas à faire. D’où ce besoin d’Europe.

R&A : De plus, il y a en Europe une unité de civilisation plurimillénaire…

Michel Mohrt : Oui, c’est ce qui fait que je me suis senti tout à fait européen dès 1940. Et je le suis resté. Ce pourquoi aussi, je ne suis pas aujourd’hui pour l’entrée de la Turquie dans l’Europe. Je suis aussi attaché à l’Europe chrétienne. Il suffit de traverser la France en chemin de fer pour voir ses villages avec leurs clochers.

R&A : Dans vos livres, vous préférez observer, témoigner que vous engager. Je pense notamment à votre roman Mon royaume pour un cheval où vous expliquez cette attitude en rendant aussi hommage à l’engagement de votre ami Bassompierre. C’est un trait de votre caractère de vous méfier de ces aventures politiques ?

Michel Mohrt : En effet… D’abord, je n’aime pas la foule. Je me rappelle, en 1940, quand on a fait le SOL (Service d’Ordre Légionnaire), très vite, je me suis dépris de ce mouvement auquel j’adhérais au début car je n’aime pas la foule, perdre mon temps avec des palabres qui n’aboutissent à rien. Je me sens un observateur, un romancier. Et le roman suppose un décalage par rapport aux évènements que l’on veut raconter. J’ai toujours pris de la distance vis-à-vis des évènements et de mes propres engagements qui sont demeurés purement intellectuels d’une certaine façon. Je n’ai pas voulu m’impliquer dans un mouvement politique quelconque et je ne le ferai toujours pas.

R&A : Tout en témoignant ainsi par le biais du roman, vous avez quand même une indéniable estime pour « cette race d’hommes faite pour vivre entre hommes, race de moines et de soldats durs à eux-mêmes comme aux autres, race de demi-soldes, éternelle race des héros, des terroristes et des saints ». A travers Bargemont (double romanesque de Bassompierre dans Mon royaume pour un cheval), vous rendez hommage à l’amitié mais aussi au courage d’hommes comme lui…

Michel Mohrt : Bassompierre était un ami avec qui j’ai fait la guerre. Il commandait le Fort de la Colmiane dans les Alpes, juste au dessus de la Vésubie. Moi, je commandais une section d’éclaireurs-skieurs devant ce fort. Nous nous sommes vus beaucoup après la Drôle de Guerre, en attendant l’invasion allemande. C’est lui, avec quelques autres, qui a fondé le SOL. Très vite, j’ai pris cette distance mais j’ai continué à le voir durant l’Occupation. Et quand il m’a appris qu’il partait sur le Front de l’Est avec la LVF, cela ne m’a pas étonné car il l’a fait par anti-communisme. Aujourd’hui, on a oublié qu’à l’époque, le communisme apparaissait comme le vrai et principal danger. Sans les troupes alliées en Europe d’ailleurs, nous aurions eu le communisme en France. De Gaulle a été obligé de pactiser avec eux et de prendre Thorez qui s’était courageusement planqué à Moscou, en quittant l’armée pendant la guerre. J’ai dit à Bassompierre de laisser cela aux gens qui n’avaient rien dans la tête et qu’on avait besoin de gens comme lui pour refaire la France. Mais non, il voulait mettre son action en rapport direct avec ses idées. C’était très courageux de sa part d’entrer dans la LVF, d’accepter de porter l’uniforme allemand avec toutefois l’écusson tricolore.

R&A : Vous étiez au Canada lorsqu’il a été fusillé…

Michel Mohrt : Hélas ! A cette époque, on ne traversait pas l’Atlantique en quelques heures. Le bateau mettait 5 à 9 jours. J’ai regretté mais son avocat m’a dit que mon témoignage n’aurait servi à rien. Tous ses anciens compagnons d’armes qui avaient servi sous ses ordres dans les Alpes dirent quel homme admirable il avait été, en pure perte puisqu’il fut fusillé.

R&A : Vous avez dit que « le devoir de mémoire ne consiste pas à perpétuer les drames, à attiser les haines qui ont dressé les uns contres les autres les fils d’un même pays. Ce devoir c’est d’apaiser les discordes et de rassembler ceux que la mort a déjà unis. » Dans vos articles, vous avez célébré le courage des brigadistes internationaux, partis aider les républicains espagnols. Par contre, croyez-vous qu’un jour, les bobos du Nouvel Observateur ou BHL reconnaîtront à leur tour la pureté de l’engagement des soldats de la Charlemagne comme Bassompierre ou assistons-nous à « un Nuremberg permanent dans l’Europe » comme vous l’avez écrit, toujours 50 ans après ? Que pensez-vous de cette supercherie intellectuelle qui fait des uns des héros et des autres des salauds ?

Michel Mohrt : C’est le politiquement correct. On ne reproche pas, en effet, aux gens d’avoir été communistes alors que l’on sait l’effroyable bilan humain du communisme. Des gens comme Bassompierre se sont battus par idéalisme. J’avais écrit cet article que vous citez après une déclaration de Mitterrand en Allemagne où il disait très justement qu’il y a eu deux sortes de Français à cette époque : ceux qui ont voulu être dans l’action et les autres. Mitterrand et moi étions ces autres. Bassompierre, lui, a voulu s’engager. Mitterrand avait ajouté que, quelque soit l’uniforme sous lequel ils se sont battus, nous devions le reconnaître.

R&A : Ce qui montre qu’avec un bilan politique aussi catastrophique, Mitterrand était sur ce sujet plus lucide et courageux que Chirac et, bien entendu, beaucoup plus cultivé, avec des goûts littéraires très marqués à droite…

Michel Mohrt : Mitterrand avait été vichyssois. Sa formation fut la même que la mienne. Il a été chez les curés puis militant à droite (avec l’Action Française) puis il a été vichyssois. Ce n’est que parce qu’il avait une ambition politique qu’il a compris qu’il devait finir à gauche.

R&A : Pompidou l’avait bien défini en disant qu’il était « l’aventurier de sa propre ambition ».

Michel Mohrt : C’est une très bonne formule en effet. Il a compris qu’il fallait devenir résistant. Comme l’ont compris beaucoup de Français qui avaient été vichyssois.

R&A : Comment expliquez-vous ce basculement politique du monde intellectuel de l’Après-guerre, après l’Epuration en fait…

Michel Mohrt : Déjà, la gauche et la droite ne veulent plus dire grand chose. La « droite » et la « gauche » gouvernent en fait au centre et font des politiques difficilement distinguables. En 1981, Mitterrand et Mauroy ont voulu faire une politique réellement de gauche. Ca a duré deux ans et, pour moi, Mitterrand l’a fait exprès pour montrer que la chose était impossible. La France ne peut pas rester à rebours contre le reste du monde.

R&A : Pour revenir à ce que nous disions d’hommes comme Bassompierre, un roman comme les Réprouvés de Von Salomon vous avait-il plu ?

Michel Mohrt : J’avais lu cela au début de la guerre. J’ai trouvé que c’était très beau. La France est un peu responsable, comme Bainville l’a montré dans Les Conséquences politiques de la paix. Le Traîté de Versailles était trop faible pour ce qu’il avait de dur. Notamment vis-à-vis de l’Allemagne et je comprends que Salomon n’ait pas pu accepter cette humiliation et cette occupation française sur son sol.

R&A : La Bretagne tient une grande place dans vos livres (Le Serviteur fidèle, Les Moyens du bord, La Prison maritime)…

Michel Mohrt : Je suis breton. En dépit de mon nom d’origine germanique, mon grand-père paternel avait épousé une bretonne qui parlait très bien le breton d’ailleurs. Il l’écrivait aussi et avait même eu une correspondance avec un barde (Taldyr). Puis leur fils, mon père, a épousé une bretonne 100%, de Brest. Je suis donc plus qu’aux trois-quarts breton par le sang et je suis né en Bretagne que je n’ai quittée qu’à 23 ans pour aller dans le midi, pour voir autre chose. Mais je me sens profondément breton. Ma famille avait une maison à Locquirec, sur les Cotes d’Armor. Maison où je vais toujours. C’est dans la baie de Lannion que j’ai appris à naviguer et je suis 100% breton. J’y vais souvent, je parle un peu breton.

R&A : Que pensez-vous des gens, comme ceux de Breizh Atao hier, qui luttent pour une Bretagne plus forte et reconnue ?

Michel Mohrt : Je les comprends même si je n’ai jamais cru que la Bretagne pouvait devenir indépendante. Par contre, un certain provincialisme oui. L’Europe va permettre à des pays comme la Bretagne, la Corse, la Savoie, le Pays Basque de retrouver une partie de leur identité. Je le crois profondément. Les Bretons ont une langue qui n’a cependant pas donné de grands ouvrages littéraires. Ils ont eu la chance de pouvoir s’exprimer en français mais cela date d’après la reine Anne. Depuis, la Bretagne est française et je pense que c’est tant mieux pour elle car elle est quand même restée la Bretagne. Dans ma jeunesse, on se sentait très loin de Paris, à Brest ou Morlaix, au bout de la terre (Finistère). On se sentait un peu abandonné et donc c’est là qu’est né Breizh Atao. Je les ai d’ailleurs côtoyés quand je faisais mes études de Droit à Rennes. J’ai souvent discuté avec eux tout en leur disant que leur idéologie était à mon avis irréalisable. J’étais par contre ravi qu’ils aient fait sauter devant la mairie de Rennes une statue représentant la Bretagne à genoux devant la France ! Ce sont des nuances tout cela. Je n’ai jamais cru que la Bretagne pouvait ou avait intérêt à devenir indépendante. Le breton est une langue celtique. Il est d’ailleurs émouvant qu’il n’y ait qu’un seul mot en breton pour désigner deux couleurs, le bleu et le vert : glass. Pour un pays qui est entouré de mer, et ce sont les couleurs de la mer, je trouve cela très beau.

R&A : Une mer qui ne vous sépare pas tant que cela de vos cousins celtiques. Vous devez vous sentir un peu chez vous au Pays de Galles (la langue déjà) ou en Irlande ?

Michel Mohrt : La côte ouest de l’Irlande est la même que la côte bretonne. Bien sûr que je me sens tout à fait chez moi là-bas. Sans aucun doute. J’aime beaucoup l’Irlande, le Connemara notamment. Ce dernier ressemble d’ailleurs à mes Côtes d’Armor qui sont restées assez sauvages, qui n’ont pas été abîmées par le béton (par rapport au sud de la Bretagne). Cette côte qui va de Saint-Malo jusqu’à Brest est vraiment très très belle. Je l’ai faite en bateau bien des fois. Cela dit, il y avait chez moi (il est mort aujourd’hui) un palmier !

R&A : Vous disez que « nous assistons à la mort de l’art oratoire dans les prétoires, dans les églises, dans les assemblées politiques » que vous reliez avec raison avec la mort des humanités. N’a-t-on pas aujourd’hui un désert idéologique où l’économique a tué le politique ?

Michel Mohrt : La diminution du latin et du grec, qui sont des langues oratoires, a été pour beaucoup dans la décadence de l’art oratoire. Il n’y a plus qu’à l’Académie que l’éloquence garde un certain sens. L’éloquence a disparu, même chez les avocats (même s’il en reste quelques grands) ou chez les prêtres où il n’y a plus de sermons. Le ton est devenu celui de la télévision. On dit les choses rapidement, n’importe comment, dans un mauvais français truffé d’anglicismes.

R&A : C’est la mort de Cicéron et Bossuet…

Michel Mohrt : Hélas oui. Curieusement, par opposition à cette décadence de la langue parlée, il y a chez maintenant chez de jeunes écrivains une certaine préciosité de la langue écrite. Cela m’a frappé dans des romans récents.

R&A : Malgré votre attachement à notre langue, vous avez beaucoup apprécié et popularisé la littérature anglo-saxonne, notamment Faulkner. Et un roman comme L’Ours des Adirondacks est très américain…

Michel Mohrt : J’ai personnellement été plus influencé par Hemingway que par Faulkner. Quoique mon roman Le Serviteur fidèle (qui vient de ressortir chez Albin Michel) avait été qualifié par le critique Jean-Louis Bory de faulknerien.

R&A : La Bretagne c’est votre Oxford à vous…

Michel Mohrt : Oui, c’est mon Sud ! Cela dit, ces romanciers américains avaient eux-mêmes été inspirés par les romanciers anglais du XVIIIe siècle. Les premiers romans étaient épistolaires. Un roman par lettres c’est un roman parlé. Simplement, les lettres remplacent les voix.

R&A : Avant, il y avait eu Madame de Lafayette et sa Princesse de Clèves…

Michel Mohrt : Madame de Lafayette, en effet, ainsi que les Liaisons dangereuses de Laclos. C’était très fréquent les romans épistolaires à cette époque. Je suis venu de plus en plus, au travers d’Hemingway, au dialogue. Mon dernier roman, On liquide et on s’en va, est tellement dialogué qu’il n’est pas un roman. Je l’ai d’ailleurs qualifié de sotie.

R&A : D’autres Américains vous ont-ils influencé également ? Miller, Steinbeck, Dos Passos ?

Michel Mohrt : Steinbeck moins qu’Hemingway. Miller non. Dos Passos non plus : il a beaucoup influencé Sartre par contre.

R&A : Et les auteurs français ?

Michel Mohrt : Tout d’abord Flaubert. Avec mon roman le plus important (La Guerre civile), j’ai voulu faire l’équivalent pour mon époque de L’Education sentimentale.

R&A : Stendhal, ce souffle épique, ce style ?

Michel Mohrt : Ah oui, Stendhal, le mouvement rapide, la sensibilité qui galope. Que l’on puisse lire dans le Chasseur Vert trois fois dans la même page « Madame de Chastelet était charmante… Madame de Chastelet était très charmante… Elle était vraiment très charmante », eh bien, cela ne me gêne pas. Car c’est enlevé par un mouvement de grande rapidité. Pour moi, un style c’est une voix. Si un romancier n’a pas le courage de faire comme Stendhal, il n’écrira pas de roman.

R&A : Vous rejoignez le point de vue d’un Céline qui disait que le style c’est tout. Céline, c’est quelqu’un qui vous touche ?

Michel Mohrt : Ah oui beaucoup, beaucoup. Surtout le Voyage.

R&A : Vous aviez consacré votre premier livre à un hommage à Montherlant. Vous l’avez connu ?

Michel Mohrt : Je l’ai en effet connu à la suite de ce livre. Mon livre l’avait touché. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, c’était un homme très simple et ouvert. J’ai souvent déjeuné avec lui, quelquefois à Paris lorsque j’arrivais à passer de la zone sud à la zone occupée. Nous mangions au Voltaire. La conversation était facile avec lui. Pas du tout comme on l’imagine, le menton haut sur la cravate. Maintenant, écrire un livre sur un auteur, c’est un peu le tuer, se débarrasser d’une influence.

R&A : Un adieu à sa jeunesse en quelque sorte…

Michel Mohrt : Oui, Montherlant m’a moins marqué ensuite. J’avais été davantage touché avant la guerre par ses textes lyriques (Tombeau pour les morts de Verdun, Service inutile, Mors et vita…) que par les Jeunes filles. Service inutile a beaucoup marqué bon nombre de gens de ma génération.

R&A : Plutôt que Montherlant, on vous aurait davantage vu près de Drieu qui, comme vous, est très anglais (Mémoires de Dirk Raspe), élégant voire dandy et grand amateur de femmes… Il vous correspond plus que Montherlant.

Michel Mohrt : En effet ! J’ai été marqué par Drieu aussi. C’est une question de chance aussi. j’ai découvert ses romans plus tard. J’ai même rencontré Drieu une fois. C’était quelques mois avant la fin de la guerre et donc son suicide. Je me rappellerai toujours cette après-midi passée dans son appartement qui était juste derrière les Invalides. Il avait une vue superbe sur le dôme des Invalides et sur Montmartre dans le lointain. Je venais alors d’écrire un article sur L’Homme à cheval. Je venais de le découvrir pour ainsi dire. On s’est très bien entendu. A la fin de cet après-midi, il allait rejoindre des amis aux Champs-Elysées pour aller au cinéma. Je me rappelle encore de ses derniers mots. Il s’est retourné sur le quai du métro et il m’a lancé : « Alors on se revoit ! Où on se voit souvent où on ne se voit jamais. »

R&A : C’est une belle formule ! Et son roman qui vous a le plus marqué ?

Michel Mohrt : L’Homme à cheval donc et Rêveuse bourgeoisie qui tombait sur beaucoup des problèmes que je connaissais moi-même. Quant à Gilles, je l’avais dans ma cantine durant la Drôle de Guerre.

R&A : Comme les Pensées de Pascal pour Drieu ! Et chez les écrivains depuis 1945, qui aimez-vous ?

Michel Mohrt : Ca m’est difficile de répondre. Ce sont mes contemporains. Ce sont les anciens qui m’ont influencé, comme pour tout écrivain. J’aime bien entendu mon ami Michel Déon. Ceci dit, je n’étais pas un Hussard. J’étais plus vieux de 10 ans qu’eux. Eux n’ont pas fait la guerre…

R&A : Ce sont les fameux 20 ans en 45 !

Michel Mohrt : Oui, et la guerre est une expérience qui a beaucoup compté pour notre génération. Avant, j’avais terminé un service de 3 ans en 1939 puis la guerre a éclatée. De sorte que je suis resté 4 ans sous l’uniforme. C’est beaucoup 4 ans dans la vie d’un homme, surtout entre 24 et 28 ans ! Ca compte ! C’est une époque où quelques années de différence comptaient presque autant qu’une génération. Nous avions ressenti la défaite plus cruellement qu’eux et puis nous en avions assez des armes. J’avais donné et j’avais envie d’écrire, de travailler. Cette différence d’âge fut énorme : « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » !

R&A : Vous vous intéressez au cinéma ?

Michel Mohrt : J’ai fait de la critique de cinéma au Figaro pendant longtemps. J’ai assisté aux débuts du parlant après avoir connu le cinéma muet. Maintenant, je n’y vais plus. Je regarde la télévision. Je vais même vous avouer que j’attends avec impatience le samedi soir pour revoir la fameuse série Dallas. C’est remarquablement fait, astucieux. J’adore J.R. qui est devenu mon ami de la semaine.

R&A : C’était la première série soap c’est vrai à arriver sur nos écrans européens… Et la musique ?

Michel Mohrt : La musique m’a beaucoup aidé, notamment à vivre sous l’Occupation. Le Quatuor LowenGoethe qui a donné tous les quatuors de Beethoven m’a énormément touché. J’aime beaucoup la musique, tout particulièrement la musique de chambre. La chanson française me barbe. J’en suis resté à Charles Trénet. J’ai bien aimé le jazz aussi et les negro-spirituals. J’adore les chansons de mer. J’en connais des tas que je pourrais vous chanter. Mon ami François-Régis Bastide m’avait dit que j’étais un taureau et que la partie importante du taureau (astrologique) est le cou. Il paraît que le taureau aime chanter. Dans mon cas, c’est tout à fait vrai. Je me rappelle même avoir chanté en breton, notamment un soir avec Pierre-Jakez Hélias.

R&A : On parle de mer. Vous avez eu une tendresse pour les flibustiers, ces gentilhommes de fortune ?

Michel Mohrt : Oh bien sûr ! LE roman qui m’a le plus marqué de toute ma vie et que j’ai voulu imiter dans la Prison maritime c’est L’Ile au Trésor de Stevenson.

R&A : Qui n’a pas rêvé sur ce livre !

Michel Mohrt : Je l’ai lu et relu. C’est mon père qui me l’avait donné. Il a beaucoup compté pour ma formation littéraire.

R&A : Pour finir cet entretien, que pensez-vous de notre monde moderne ?

Michel Mohrt : Je n’en pense que du mal. L’autre jour, j’ai vu le débat actuel sur le mariage des homosexuels. Il y a quelque temps, j’aurais pris cela à la rigolade. Mais là, ça m’a foutu le cafard. J’étais triste. Dans quel monde va-t-on vivre demain ? Je viens de fêter mes 90 ans et je n’ai qu’une envie c’est de m’en aller lorsque je vois où nous en sommes arrivés !

R&A : Et l’immigration qui dénature notre Europe ?

Michel Mohrt : Malheureusement j’ai bien peur qu’il ne soit trop tard. On s’est battu à Poitiers et l’Espagne a retrouvé sa terre après la Reconquista. Mais là, nous vivons une autre conquête de manière pacifique. Si j’étais plus jeune, je fuirais en Californie, dans cette Amérique où j’ai vécu 7 ans (on dit d’ailleurs que pour bien connaître un pays, il faut y payer ses impôts et y tomber amoureux, ce que j’ai fait là-bas !). La côte ouest de la Californie ressemble assez curieusement à la côte ouest de la Corse qui est superbe. La France et l’Europe me déçoivent de ce côté là. Heureusement que sur mes Côtes d’Armor, rien n’a bougé. Je déteste Paris.

Recueilli par Pierre Gillieth, Réfléchir & Agir n°18, automne 2004

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg