Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Ex: http://ettuttiquanti.blogspot.com/samedi, 21 mars 2009

Christopher Isherwood : "Adieu à Berlin"

Christopher Isherwood: «Adieu à Berlin»

«Ainsi défilaient les champions de la Révolution. La flambée de passion propice à la réalisation du rêve ardent de sang et de barricades devrait surgir de cette fourmilière noirâtre?» (Ernst von SALOMON).

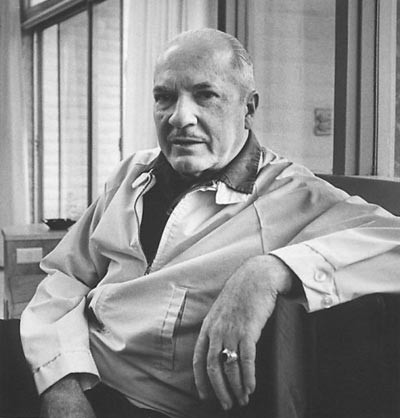

La disparition, voici bientôt dix ans, de l'écrivain anglais Christopher Isherwood, auteur, entre autres nouvelles, d'Adieu à Berlin, nous rappelle qu'il faut aborder différemment la littérature traitant des événements qui ont secoué l'Allemagne de la défaite de 1918 à l'avènement du national-socialisme. Isherwood (1904-1986) a traité cette époque de manière magistrale, surtout la véritable période charnière entre 1929 et 1933, époque où il a vécu en Allemagne et a été témoin direct des bouleversements politiques. L'auteur a observé la reconstitution d'une forme particulière d'engagement politique collectif, propre à l'action de l'ère du nihilisme, due à un surplus de volonté accompagnant la décomposition des hautes sphères de la bourgeoisie et le déclin des valeurs civiques, entraînant la disparition du citoyen traditionnel, pacifique et productif.

Adieu à Berlin correspond à ce que Roger Stéphane décrit dans Portrait de l'aventurier comme étant un moment particulier de la culture européenne, où éclot la «désolidarisation d'avec un monde moribond». Ce monde, en effet, produit une “réalité négative et obscure”, où domine un type humain bien cerné par Drieu la Rochelle: «l'homme de main communiste, l'homme citadin, neurasthénique, excité par l'exemple des “fasci” italiens, de même celui des mercenaires des guerres de Chine, des soldats de la Légion Etrangère».

Malgré la volonté d'Isherwood de se distancier de l'horreur et de la violence d'une guerre civile berlinoise se camouflant derrière une fausse normalité, celle des cabarets, des quartiers riches en marge des masses et des hôtels de maître hors de la réalité violente de la rue, sa narration se transforme en une chronique de la révolte aveugle et désespérée, celles des hommes qui diront plus tard: «nous connaissions ce que nous aimions et nous n'aimions pas ce que nous connaissions» (propos rapportés par Ernst von Salomon).

L'importance d'Isherwood réside au fond en ceci: il est curieux d'une époque et d'une atmosphère, il s'en fait donc le chroniqueur et l'historien et, par l'excellence littéraire de son récit, il nous offre un accès aisé à cette trame d'événements qui ont fait les “années décisives” comme les a appelées Spengler. Vue sous cet angle, l'œuvre de l'écrivain anglais, devenu par après citoyen américain, n'est pas seule: sur le plan narratif, nous avons la nouvelle autobiographique d'Ernst von Salomon, Les Réprouvés; sur un plan plus philosophique, nous avons les Considérations d'un apolitique de Thomas Mann, réflexions, hésitations d'un intellectuel qui est organiquement un citadin et un bourgeois et qui jette son regard sur ce que sont devenues les valeurs des Lumières.

Adieu à Berlin est donc l'adieu à une époque qui se termine, à ces illusions bourgeoises qui prétendent que “plus rien ne doit se passer”. Adieu à Berlin nous restitue le cadre d'une réalité, nous livre la chronique d'une histoire complexe qui est aussi la récapitulation en condensé d'un large pan de l'histoire européenne contenu tout entier dans les années qui ont immédiatement suivi la défaite allemande de 1918. Dans Les Réprouvés de von Salomon, on trouve les sédiments de ce qu'expérimentera Isherwood quelques années plus tard. Les thématiques littéraires qui fascineront ou horrifieront l'écrivain anglais étaient déjà nées dans les expériences de ce volontaire des Corps Francs, de ce franc-tireur, de ce terroriste, de cet aventurier, de ce partisan des solutions les plus radicales dans la lutte contre le spartakisme ou contre la République bourgeoise et procédurière de Weimar: Ernst von Salomon.

Isherwood décrit les violences des combats de rues à Berlin, la ville conquise par l'habilité propagandiste du Dr. Goebbels et de son journal agressif, dur, caustique et percutant, Der Angriff. «Dans les murs d'un Berlin qui se transformait, apparaissaient, écrites en lourdes lettres gothiques, les affiches de la peste brune. On pouvait y lire: “l'Etat bourgeois approche de sa fin! Il faut forger une nouvelle Allemagne! Elle ne sera ni un Etat bourgeois ni un Etat de classe! Pour réaliser cette mission, l'histoire t'a choisi, toi, le Travailleur manuel et intellectuel!». Pour sa part, von Salomon ne se fait plus aucun illusion, ses espoirs se sont définitivement évanouis: «Le vin qui fermentait dans les tonneaux de la bourgeoisie, sera un jour bu sous la dénomination de “fascisme”».

Adieu à Berlin est la mémoire qui nous reste d'une civilisation vieille-bourgeoise, démocratique et pluraliste, perdue au milieu de la marée montant du nihilisme s'annonçant dans l'élan et les ruines, dans un nouveau vitalisme, tel celui que prévoit un personnage du livre, Hinnerk: «Unir les jeunesses communistes et hitlériennes et, avec l'aide de ces bataillons unifiés, envoyer au diable les voleurs de la grosse industrie et de la haute finance, avec leurs appendices, ces ordonnances de merde, et ensuite établir, comme loi suprême, comme unique loi décente, la camaraderie (...) Et tu pourras appeler cela socialisme ou nationalisme, cela m'est absolument égal».

Sur les décombres et les différences, Christopher Isherwood salue un écrivain allemand, dont l'idiosyncrasie est foncièrement différente de la sienne, mais dont le constat est pareil au sien: une époque entrait, à Berlin, dans ces années décisives, en extinction.

José Luis ONTIVEROS.

(Trad. franç.: Rogelio PETE).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, allemagne, angleterre, weimar, berlin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 mars 2009

Ernst Jünger et le retour aux Grecs

Ernst Jünger et le retour aux Grecs

(conférence d'Isabelle Fournier lors de l'Université d'été de la FACE, juillet 1995)

L'œuvre jüngerienne est, selon l'auteur lui-même, divisée en deux parties, un “ancien testament” (1920-1932), dont le fleuron est Le Travailleur (1932) et un “nouveau testament”, commencé par Sur la douleur. Pour Jünger, comme pour tous les hommes de culture en Europe, le recours aux Grecs est une démarche essentielle, malgré l'irrevéresibilité de l'histoire. Aujourd'hui, époque nihiliste, la clef de voûte de la civilisation hellénique, c'est-à-dire la Cité, s'effondre. L'homme libre doit la quitter, retourner à la forêt, au resourcement.

Dans l'œuvre jüngerienne, le symbolisme de la Cité est essentiel. Du temps des Grecs, la Cité s'opposait au chaos des périphéries incultes et sauvages. Mais cette Cité, symbole de l'empire que l'homme est parfois capable d'exercer sur lui-même, est périssable, comme nous le constantons, constat qui autorise à proclamer son imperfection. Jünger s'intéresse à la signification de cette mort des cités. Dans le monde grec, la Cité, justement, permettait d'élaborer, à l'abri du chaos, une pensée rationnelle, se substituant progressivement au mythe, fondateur de la culture initiale. L'esprit grec est celui qui a inscrit la pensée humaine dans la mémoire et la durée. C'est Hérodote qui fait passer l'hellénité du mythe à l'histoire. C'est aussi dans cette intersection que se situe Thucydide. Mais cette construction va s'éroder, s'effondrer. Nous sommes alors entrés dans l'âge des cités imparfaites.

Les cités imparfaites découlent de la dévaluation des valeurs supérieures: elles annoncent le nihilisme. La décadence est le concours de l'érosion de l'autorité spirituelle, de la dissolution des hiérarchies et du déclin de la langue. Le temps des virtualités religieuses est épuisé, l'unité mentale du peuple n'existe plus, les fidélités communautaires sont fissurées, on rompt avec le mos majorum. La Cité des Falaises de marbre est une de ces cités imparfaites, où il n'y a plus unité de culte, où les rites funéraires sont en déchéance, banalisés par la technique, où le sacré se retire, où la raison n'est plus qu'un outil de puissance. Mais Jünger sait surtout que l'on n'exhume pas les dieux morts. Dans Heliopolis, il se penche sur cette question du vide laissé par ces dieux et place cette autre cité imparfaite qu'imagine son génie poétique, à l'enseigne des néo-spiritualismes, palliatifs éphémères et maladroits à cette déchéance. Toute chute est précédée d'un affaiblissement intérieur, nous dit Jünger. Comment supporter ce déclin, qui est en même temps terreur? Par la fuite. Les héros jüngeriens présentent dès lors des itinéraires individuels tout de solitude, de nostalgie du monde originel, d'inquiétude existentielle. Ils sont volontairement des étrangers à l'histoire.

Œuvre et des cités primordiales et des cités imparfaites, l'œuvre de Jünger est aussi celle qui tente de donner un sens à cette fuite. L'homme peut-il guérir d'un monde foncièrement vicié? Oui, à condition de passer par l'athanor de la souffrance (de la douleur). Oui, à condition de recourir aux archétypes féminins, de retourner à la Grande Mère, retour qui est simultanément “réhabilitation du temps”.

(notes prises par Etienne Louwerijk et Catherine Niclaisse).

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, traditions, grèce antique, antiquité grecque, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 19 mars 2009

Patriotic Anarch? 100 Years of Robert A. Heinlein

| |

THE first book I read that was authored by Robert A. Heinlein was “Stranger in a Strange Land”. I borrowed it from my younger brother and it was a cheap paperback edition with a very beautiful cover. I still keep it in my library at my family home in the Azores. “Stranger in a Strange Land” was considered very progressive in Heinlein’s day, dealing with the sexual revolution when that sort of thing was still considered as counter-culture and giving Heinlein himself some sort of guru status. Even though the book was first published in 1961, that edition was censored and the readers only got a chance to read the book in its entirety in 1991. Some claims have been made that this was the book that inspired the Manson Cult, even though Charles Manson himself publicly stated that he didn’t ever even read the book and had no responsibility regarding what his followers read.

Born July 7, 1907, Heinlein began his political trail as a regular left-winger but somehow along the trail that changed and when he died he was viewed as some sort of right-wing anarchist. I can’t really tell you what happened, but his “Starship Troopers” novel did sound a bit anti-communist to me and it was published earlier than “Stranger in a Strange Land”. But since anti-communism cannot be considered as something which is reviled by right-wingers alone, after all, regular anarchists are also anti-communist as part of their anti-authoritarian agenda (say what you like, proletariat dictatorship is still a dictatorship) and that goes as far back as the First International, when Mikhail Bakunin clashed with Karl Marx. So, many left-wingers (I would dare say most) are anti-communist and that’s nothing new.

I’ll avoid all the fuss about whether “Starship Troopers” was an ode to militarism or some sort of patriotic fascist order and place it, instead, side by side with “Nineteen Eighty-Four”, “The Iron Heel” and “Brave New World”. It depicts a future under an authoritarian form of government and that is that! Let me borrow a quote from Wikipedia: “The overall theme of the book is that social responsibility requires individual sacrifice. Heinlein's Terran Federation is a limited democracy with aspects of a meritocracy based on willingness to sacrifice in the common interest. Suffrage belongs only to those willing to serve their society by two years of volunteer Federal Service (there is no draft)” Well, that sounds good to me and remains one of my own views on Socialism. The common interest of the people should be more important than the interest of individuals and this would improve our modern society, even though I also believe that we need a more significant change.

Returning to Heinlein, as was common practice among militaristic science fiction writers, once upon a time he had been a soldier and served in the United States Navy during World War Two, but due to health reasons he never had a chance to fight. He remained in the States, in the background, during the war. He and his wife, during the Cold War, founded the Patrick Henry League when the National Committee for a Sane Nuclear Policy, in 1958, tried to unilaterally stop all nuclear weapons testing in the USA despite the fact that the Soviet Union could keep on testing theirs… which sounds like the act of a patriot. To this day “Starship Troopers” remains a part of the reading list in four of the five existing American military academies (covering the Army, the Marines and the Navy).

So, what was he? He has been labeled a fascist, a nazi, a racist and at the same time promoted homophobia and sexual liberation. And if in “Starship Troopers” we see him picturing good government as big government, on the other hand we find him fighting central government in “The Moon is a Harsh Mistress” while promoting small communities as models of individual freedom (as any good anarchist should). and what can one say about his “Take Back Your Government!: A Practical Handbook for the Private Citizen Who Wants Democracy to Work”?

All of his earlier writings and even his Socialist political activism will show him as an anarchist, but due to the peculiarities of the Cold War he also embraced patriotism. His country was at war with a federation of foreign countries and it seemed natural to him to stand up for his fellow countrymen, but let us not forget that his position regarding homosexuality, sexual liberation, his criticism of organised religion and his more private issues (he remained a naturist all of his life) can hardly be interpreted as right-wing. His writing was revolutionary, his positions were those of a traditional anarchist, but when need be he also was a patriot and criticised Soviet Communism, which should not be mistaken with Socialism.

His books remain as exciting today as they were almost half a century ago and important lessons can be derived from all of them, as well as great entertainment. He did won four Hugo awards, after all, so let us hope that this revolutionary writer and thinker will not be forgotten so soon.

| Ho | Articl | Essay | Interview | Poetr | Miscellan | Review | Book | Archive | Link |

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine, science fiction, etats-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ezra Pound, lo scandalo libertario

Ezra Pound, lo scandalo libertario

«Beauty is difficult»,

L' intervento di Giorello non è passato inosservato. Non ci riferiamo tanto al commento entusiastico di Luciano Lanna sulla prima pagina del Secolo d' Italia, «Pound (come Jünger) era un libertario», quanto all' attenzione che ad esso ha dedicato Giano Accame, ex direttore del Secolo d' Italia, ma soprattutto uno dei maggiori esperti italiani del pensiero politico di Pound. «Negli anni Novanta avevo pubblicato per Settimo Sigillo il saggio Pound economista. Contro l' usura - ci dice Accame -. Un lavoro cui mi dedicai quando Pound, soprattutto per i lavori poetici, era stato ampiamente rivalutato dalla critica di sinistra, a cominciare dai fondamentali saggi del professor Massimo Bacigalupo, che collaborava al manifesto e, detto per inciso, era figlio del medico italiano dell' autore dei Cantos. Mi sembra che l' intervento di Giorello possa rappresentare l' inizio della rivalutazione non soltanto poetica, ma del pensiero complessivo di Pound, anche alla luce della crisi finanziaria internazionale».

Che cosa c' entra, si potrebbe obiettare, il crollo dei mercati finanziari, evocato peraltro anche da Giorello, con il poeta americano che aveva scelto di vivere in Italia? «Pound - spiega Accame - si reputava un patriota, legato ai valori della Costituzione, che affidava al Congresso di Washington la custodia della moneta. Egli considerava un' abiura della sovranità popolare l' aver delegato la gestione della moneta e della finanza alla Banca centrale, un ente i cui responsabili non rispondono delle proprie azioni al popolo. Da questa concezione derivava la proposta ingenua di una moneta deperibile... Al di là degli aspetti utopistici e sconclusionati del suo pensiero economico, restano oggi, in questa situazione, i moniti profetici. Pound considerava i poeti come le antenne di un popolo».

Pensiero economico a parte, definire «libertario» uno scrittore che si schierò pubblicamente per la Repubblica sociale italiana può essere visto da alcuni intellettuali di sinistra come un' impostura. «Non è affatto un' impostura - risponde Accame - perché il sogno finale di tutti i grandi intellettuali fascisti, da Giovanni Gentile all' eretico Berto Ricci e all' artista Mario Sironi, era realizzare la grandezza italiana nella libertà. Il fatto poi che Pound fosse vicino al fascismo in declino rispondeva un po' alla natura dei pionieri americani, gente costretta a fuggire perché negletta nella propria terra».

Internato in un campo di concentramento vicino a Pisa, dove scrisse i Canti pisani, da alcuni considerato il meglio della sua produzione, Pound passò poi dodici anni in un manicomio criminale a Washington, ma l' America non ebbe mai il coraggio di condannare per tradimento uno dei suoi geni. Nessuno può negare la tensione libertaria di testi composti in un campo di prigionia. Tuttavia, osserva Luigi Sampietro, docente di letteratura angloamericana all' Università Statale di Milano e frequentatore tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta di casa Pound a Brunnenburg, vicino a Merano, «non si deve confondere tensione democratica, certamente presente in Pound, e liberalismo, che è l' espressione culturale del mercato. In fondo Adams e Jefferson condussero una guerra economica, per la liberalizzazione del mercato, diedero l' indipendenza alla propria terra perché non volevano pagare tasse. Ezra Pound, invece, con la sua ossessione contro l' usura, da cui derivava il suo antiebraismo, e l' invenzione di una moneta deperibile basata sul valore accumulato con il lavoro, contrapposto al denaro neutro valido per tutti, si ispirava in fondo a principi antiliberali. Chi potrebbe realizzare, se non una dittatura con un' economia dirigista, la carta-lavoro ipotizzata dall' autore dei Cantos?».

D' accordo con «l' elogio libertario» scritto da Giulio Giorello è lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, autore di Cabaret Voltaire (Bompiani). Tuttavia, dice Buttafuoco, il contesto politico-culturale del nostro Paese ci costringe sempre «alla scoperta dell' acqua calda. Sì, ha capito bene: scoperta dell' acqua calda. Perché fin quando non ci libereremo dell' incubo antifascista, non ci potremo accostare con serenità al grande patrimonio culturale del Novecento. E non solo, perché ricordo che in Italia la cultura marxista più retriva ha messo in dubbio persino i filosofi presocratici, considerandoli antesignani del pensiero negativo. Come per Pound, oggi assistiamo alla rivalutazione del Futurismo, dopo che per anni ci hanno annoiato con le scoperte della transavanguardia. Ci rendiamo conto soltanto adesso che il Futurismo è stato il maggiore movimento culturale italiano assieme al Rinascimento? Certo, ebbe anche una valenza politica».

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, lettres américaines, littérature américaine, usure, liberté, avant-gardes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 mars 2009

Tra prosodia e immagine : Ezra Pound

Tra prosodia e immagine: Ezra Pound

di Nicola D’Ugo

In questo secolo la poesia, spronata dai grandi maestri dell’Ottocento, a partire dai simbolisti francesi, ha dato luogo alle più diverse manifestazioni espressive. Al di là dei responsi dei vari periodi circa le influenze sull’arte e sulla letteratura esercitate da un singolo autore –si pensi alla tardissima riesumazione dell’opera della poeta americana Emily Dickinson– è opportuno segnalare una tendenza fortemente motoria della poesia, ottenuta con mezzi prevalentemente a base fonica, e una statica, ottenuta anzitutto tramite immagini. Se i calligrammi, le parole in libertà e la poesia concreta in genere hanno portato a un incontro più deciso di immagine iconica, suono e concetto, la letteratura in versi che si è avvalsa solo del mezzo linguistico –che è poi la più considerevole– si è diversificata puntando o sulle modalità prosodiche o sulle modalità di rimando iconico. Motoria è da dirsi la scrittura timbrica o ritmica, fortemente improntata su occorrenze e ricorrenze temporalmente esibite, una scrittura già tradizionale ma che l’introduzione del verse libre ha fortemente riformato. Attenta a quest’aspetto, ma decisamente formata sull’altro versante, la poetica dell’immagine, o Imagismo, seppure abbia avuto esiti che si allontanarono molto dal loro intento iniziale, ci offre un limpido spaccato dell’attività poetica del Novecento riguardo ai propri propositi. L’incontro di un iniziatore del movimento come Ezra Pound con la poesia cinese, di cui ci restano le splendide e libere traduzioni di Cathay, si incrociava se non altro con il Medioevo nostrano, di cui Pound era un appassionato conoscitore. Rileggere oggi Cathay ci permette intanto di avvicinarci a una mentalità della scrittura poetica non esclusivamente occidentale, ma che già nell’Occidente medievale dello Stilnovo trovava una formulazione risolutamente caratterizzata. I rischi dell’importazione sono molteplici. Più di recente, in una nuova ondata d’interesse per l’Estremo Oriente, il semiologo francese Roland Barthes ci ha illustrato un modo di porsi negli interstizi fra Oriente e Occidente, non tanto cercando di «scoprire» l’Oriente, con l’incombente rischio di travisarlo e deformarlo attraverso la patina dell’occhio occidentale, quanto piuttosto «inventandoselo» per scoprire meglio se stesso e i suoi «simili» occidentali, il nostro modo di pensare (che ci pare sempre l’unico adeguato, finché l’apparenza non ci induca a credere che il diverso funziona meglio del consueto), la nostra alterità.

Nello Stilnovo, il cui interesse per l’immagine è fortissimo, le cose inanimate sanno acquisire un valore anche spirituale e morale, allegorico e anagogico, di modo che le finalità della loro presenza sulla pagina sono tutte regolate da una logica squisitamente occidentale, ovvero una logica di nessi riconducibili a principi, una logica di gerarchie che, se non sono date, possono essere ricostruite secondo un processo analitico e associativo. Il rapporto con la natura, considerato fondamentale per la ricognizione cosmologica e per la comprensione dell’uomo quale creatura privilegiata, viene ricondotto, anche nelle sue manifestazioni meno evidentemente cerebrali, a una concezione filosofica più o meno individuale del singolo autore: la poesia, per metafisica che possa apparire, si fonda, per lo stilnovista, su principi fisici e culturali.

Il celebre distico imagista di Ezra Pound «In a Station of the Metro» («In una stazione del métro») consiste di due soli versi in cui è posto un nesso analogico:

«The apparition of these faces in the crowd;

Petals on a wet, black bough.»

(«L’apparizione di questi volti nella folla;

Petali su un umido, nero ramo.»)

In questo tipo di componimento non si utilizza l’immagine con l’intento di evocarne una privilegiata e intraducibile in un referente esterno, ma per rimandarci a un dato sensoriale che ha connotazioni di carattere emozionale; l’immagine è di un’estetica trascendentale proposta attraverso un’espressione linguistica, non già fondata su un’estetica esclusivamente linguistica. A differenza dei componimenti simbolisti, il testo è una mediazione fra esperienza e interiorità, ci offre un referente, non il libero gioco dell’immaginazione a partire da significati e suoni, e il suo fine non è suggerire qualcosa oltre l’apparenza, ma rendere il lettore partecipe dell’apparenza in tutta la sua pienezza. È impressionistico, e fine della poetica imagista la rappresentabilità. L’apparire non contiene in sé, aprioristicamente, valenze di simulazione e dissimulazione, è invece e anzitutto direzionato verso un valore di verità (anche emozionale) che trapela dalla scrittura.

Nonostante i limiti di questa poetica di gruppo –del resto straordinariamente superati da un iniziatore del calibro di Pound negli anni successivi– un grande bardo del Novecento come W. B. Yeats volle ammettere di aver appreso molto dal giovane poeta americano. Nelle Autobiografie ci ricorda l’episodio in cui un giorno Pound gli parlò di questa poetica delle parole concrete in luogo di quelle astratte, e Yeats, già celebre e d’età più matura del poeta americano, gli diede un suo componimento invitandolo a indicargli le parole astratte che aveva utilizzato. Pound prese lo scritto e se lo portò via, per poi tornare poco dopo. Il componimento era quasi tutto sottolineato. Da quella volta Yeats prestò attenzione all’insegnamento del suo geniale segretario.

Qualunque poeta dovrebbe aver presente la qualità e l’efficacia delle parole astratte che pone in un suo scritto. Poeti successivi a Pound, come T. S. Eliot, W. B. Yeats e Dylan Thomas (e Pound stesso nei Cantos), fecero largo uso dei termini astratti, con finalità anche molto diverse, ma seppero dar maggior vigoria alla scrittura nei componimenti in cui l’astrazione è ridotta all’osso. Pound si avvalse di questa distinzione come regola prima, segnalando che se la Comedia di Dante era un capolavoro dell’uso poetico dell’immagine, Il Paradiso perduto di Milton, essendo privo di immagini altrettanto concrete, appariva come un «sacco vuoto».

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine, avant-gardes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 mars 2009

Drieu La Rochelle. Il mito dell'Europa

Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa

Pierre Drieu La Rochelle (Parigi, 3 gennaio 1893 – Parigi, 15 marzo 1945)

Questo libro, edito nel lontano 1965, poi ristampato nel 1981, ed ormai reperibile nel migliore dei casi in sbiadite fotocopie, rivelò al distratto pubblico italiano la figura di Pierre Drieu La Rochelle. A questa lacuna, aveva in parte rimediato un libro di Paul Serant (Romanticismo fascista) uscito qualche anno prima, ma fu solo con questo piccolo saggio che esplose la passione per questo “poeta maledetto” del Novecento. Contemporaneamente alla scoperta in Italia della figura del “collaborazionista” La Rochelle, in Francia cominciavano ad essere ristampati i suoi testi, come in una timida, comune, primavera del pensiero anticonformista brutalmente azzittito con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale.

La Rochelle è sicuramente una personalità forte, uno scrittore dal temperamento d’acciaio, ma anche un polemista dalle grandi capacità di romanziere. Questa sua grande sensibilità fu probabilmente dovuta all’esperienza tragica nella Prima Guerra Mondiale (in cui fu ferito tre volte), e all’estrazione borghese della sua famiglia, rovinata da crisi economiche e sentimentali.

Sicuramente Drieu sapeva che non si potevano servire due “padroni”, la verità e la notorietà, scegliendo così di essere compreso bene, ma da pochi. Non a caso gli autori del libro, sottolineano la figura di questo poeta come quella del miglior Nietzsche: un’inattuale appunto, che ha lasciato fosse il fluire del tempo a dispiegare tutta la sua attualità e profeticità.

L’analisi del pensiero di La Rochelle segue così per ognuno dei tre autori una prospettiva differente: se Romualdi ne analizza la personalissima Weltanschauung, il suo esempio, identificato come militia per l’Europa, è il contributo di Giannettini, mentre Prisco si sofferma sulla storia “personale” di questo.

Dopo la crisi del ‘29, mentre tutti i suoi amici d’infanzia scelgono di abbracciare le sorti dell’Internazionale comunista, Drieu fa una scelta impopolare: egli comincia a proclamarsi apertamente fascista. Il suo fascismo è però quello di chi non può fare a meno di denunciare i mali della decadenza, di elaborare una personale rivolta contro quel “tramonto dell’occidente” già raccontato da Spengler, e dagli autori tedeschi della Rivoluzione Conservatrice.

Per questo, Drieu non fu solo un “intellettuale fascista”, come qualcuno ha voluto etichettarlo un po’ troppo semplicisticamente. Fu uno scrittore che credette di trovare una risposta alle sue domande e alle sue speranze nel fascismo o, meglio, in una certa immagine del fascismo che si era creato. Particolare fondamentale, poiché se non si tiene conto di ciò, si rischia di non capire la sua critica e lucida analisi dei regimi di Mussolini e di Hitler, e quell’atteggiamento anticonformista (appunto “maledetto”) che gli attirò le antipatie sia delle destre che delle sinistre dell’epoca.

La sua Europa non è un’Europa “neutra”: aborto esangue ed intellettuale dei federalisti di Strasburgo o d’altri democratici tout court. La sua Europa è invece quella volontà unica e formidabile, già narrata da Nietzsche, che nel sacrificio e nella stirpe, trova la sua ragion dessere. Non aveva allora torto Drieu La Rochelle, a scrivere poco prima di morire che le generazioni future si sarebbero chinate, incuriosite, sui suoi libri per cogliere un suono diverso da quello solito.

Drieu, però, a differenza di molti altri “redenti” o fascisti “pentiti”, volle pagare sino in fondo, dimostrando che ancora oggi le parole possono essere scritte «con il sangue e non solo con l’inchiostro». Avrebbe potuto fuggire come molti, starsene tranquillo per un po’ e ritornare in patria dopo qualche anno. No. Sarebbe stato troppo facile, troppo moderno per lui. Drieu La Rochelle moriva perciò suicida, il 15 Marzo 1945 nel momento della “liberazione”.

* * *

A. Romualdi, M. Prisco, G. Giannettini, Drieu La Rochelle. Il mito dell’Europa, Edizioni del Solstizio, 1965.

[Tratto da “il Borghese”, n.8, Agosto 2008]

Andrea Strummiello

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, fascisme, années 30, années 40, europe, européisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 mars 2009

L. F. Céline: la grande attaque contre le Verbe

Louis-Ferdinand Céline : La grande attaque contre le Verbe

Il faut, dit-il, sortir les phrases de leur sens usuel, d'un écart très léger comme on déplace une porte hors de ses gonds:

"Le style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, de les sortir des gonds pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens."

Ce "labeur" exige beaucoup de doigté. Céline enchaîne immédiatement sur sa "grande attaque contre le Verbe":

"Vous savez, dans les Ecritures, il est écrit : "Au commencement était le Verbe" Non! Au commencement était l'émotion..."

Tecniquement parlant, l'auteur décrit, par l'image, les procédés grâce auxquels il fait passer le langague parlé à travers l'écrit, pour atteindre, dit-il ailleurs, "cette espèce de prose versifiée (...) de dentelle" toute "en émotion et en violence" (1), un travail aussi "éreintant" que celui du médium en transe. Il faut gauchir, "tordre la langue tout en rythme, cadence, mots"(2). "C'est transposé dans le domaine de la rêverie entre le vrai et le pas vrai." (3)

Les gonds et la porte sont aussi un archétype très ancien. En posant son Verbe magique en rival de celui des Ecritures, Céline ne pouvait guère faire l'impasse sur ce point. L'idée d'axe du monde, de cycle, d'ouverture et de fermeture des portes solsticiales, tout ceci est contenu dans l'image de la porte et des gonds, nommés dans l'Antiquité par le même mot "cardo", d'où dérive le terme "cardinalis" servant à désigner les quatre directions de l'espace. Dans la symbolique romane les portes désaxées figurent une atteinte à l'âme du monde et à celle de l'homme. Le Christ, que l'Evangéliste désigne par le Verbe est dit "la Vraie Porte".

[...] La "grande attaque contre le Verbe" menée par Céline a bien d'autres finalités qu'un simple retour à la pureté des origines émotives du langage. Le métro célinien est tellement contre-nature que le colonel Réséda, à l'esprit si lent, finit par céder à la panique :

"il voit le métro sur le boulevard!... là, sur le boulevard Sébastopol!... il se cramponne... (...) Les rails!... qu'il crie, lui (...) traître! les rails!... il a dévissé tous les rails!... (...) au secours! au secours! (...) il a mis des soupirs partout!... monstre anarchiste!... vendu!... traître!... traître!..."

La vision n'est pas si délirante. Elle énonce le remède. Le colonel hurle:

"C'est le métro! (...) c'est le métro!" "Sauvez-moi! sauvez-moi tous!" "Un taxi pour l'amour de Dieu!"

Dans son accès de démence, Réséda propose une sortie du métro, au jour, il achète des fleurs, "les lys, les glaïeuls, les roses", véritable antidote. La fable ne saurait se contenter de cette fin : Réséda perd ses lys; hypocritement Céline les ramasse, mais le coeur n'y est pas :

"C'est vrai, il perdait ses fleurs!... (...) il en perd encore!... j'en ramasse..."

Récapitulons: Les Entretiens avec le Professeur Y constituent une véritable parabole de l'oeuvre célinienne, de ses tropismes, et de l'envoûtement qu'elle exerce sur le lecteur. L'auteur y livre rétrospectivement la théorie et la pratique de ses écrits, tout particulièrement leur phase "au noir" constituant sa grande période créatrice. Le renversement des valeurs diurnes, symboliquement la Surface - avec majuscule - la chute active, accélérée vers le "bout de la nuit" sont exprimés par la métaphore du métro Pigalle.

L'écrivain fera basculer ses fables pseudo-biographiques dans cet "Espace Pigalle" ainsi que toute la matière substancielle de ses romans.

Le choix dit Pascalien de Céline témoigne d'une sacralité inversive. Descendre au gouffre par le "Nord-Sud", à toute vapeur, s'y boucler avec les voyageurs en un trajet strictement nocturne analogue à la navigation des morts, signifie un renversement caractéristique de substitution de la nuit au jour. Telle est la politique qui sera celle de Céline dans Voyage au bout de la nuit, métaphoriquement et intuitivement comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, puis, bien plus tard, consciemment dans les Féerie dont les allégories offrent un véritable florilège de tous les gestes de l'Oeuvre au noir, première époque célinienne.

Les Entretiens considèrent l'état mental des voyageurs-lecteurs entraînés dans l'abîme : vivre dans les ténèbres substituées au jour sous la dictature du magicien-inventeur-ferroviaire est une situation inviable, à plus forte raison si l'auteur réussit, comme il l'a fait dans Voyage, à faire passer pour naturelle cette chute aux enfers. Céline ajoute dans un entretien avec A. Zbinden :

"Et pour tout avouer, si je me suis mis tant de gens à dos, l'hostilité du monde entier, je ne suis pas certain que ce ne soit pas volontairement. (...) Je me suis isolé, pour ainsi dire. Isolé, c'est pour être plus en face de la "chose".

[...] Il avait de quoi s'isoler volontairement face à la "chose", la redouter, lui attribuer tous les malheurs, estimer qu'ils remontent à Voyage, "le seul livre vraiment méchant" de sa carrière... (4) C'est peut-être dans cette magie noire du Verbe qu'il faut chercher le trouble que Céline inspire. C'est peut-être la perversité, le malaise, la délectation du pacte forcé avec la nuit que certains lecteurs lui pardonnent le moins.

Source : Denise Aebersold, Goétie de Céline, SEC, 2008.

Notes

1- Lettre de Céline au Dr Camus du 24 mai 1950, citée par P. Alméras, in Dictionnaire Céline, pp 802-803.

2- Lettre du 16 avril 1947 à Milton Hindus.

3- Entretien avec Claude Sarraute, Le Monde, 1/6/1960, Cahiers Céline 2.

4- Préface à une réédition de Voyage au bout de la nuit, 1949.

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises, france, philosophie, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

F. M. Dostojevski: "Duivels"

Fjodor Michailovitsj Dostojevski, ‘Duivels’ (2008)

Cédric Raskin

Te traag, te weinig actie en te moeilijk: altijd een makkelijk excuus om in luie momenten een zware Dostojevski links te laten liggen. Niet zo met deze frisse nieuwe editie van ‘Boze geesten’. Met maar liefst dertien doden (als we goed hebben geteld) is dit verhaal zowat het bloederigste van alle Dostojevski’s. En door de universele tijdloze thematiek blijft deze roman, een van de literaire hoogtepunten van de wereldliteratuur, ook nu nog brandend actueel.

Een en ander is ook te danken aan de uitstekende vertaling van Hans Boland. Eindelijk eens een vertaler die doorheeft dat de Russen elkaar dan wel aanspreken met alle mogelijke vadersnamen en koosnaampjes, maar dat die patroniemen voor ons, Vlamingen en Nederlanders, alleen maar verwarrend overkomen. Dus heeft hij de vrijheid genomen om alle personages consequent bij dezelfde naam te noemen - met uitzondering van de pedante verfransingen om het taalgebruik van de aristocratische klasse te parodiëren -, en daar zijn wij allerminst rouwig om.

Een andere spectaculaire ingreep van Boland is dat hij ‘Boze geesten’ of ‘De demonen’ voor het eerst herdoopt tot ‘Duivels’. Helemaal geen slechte titelkeuze als je de psychologie van het hoofdpersonage Nikolai Stavrogin onder de loep houdt. Als een echte Mefistofeles is Stavrogin de duivel in eigen persoon die enkele andere anarchistische en nihilistische jongeren ophitst om de revolutie voor te bereiden en zo de rust te verstoren in een vredig doorsnee Russisch provinciestadje. Zo krijgt het kleinburgerlijke wereldje vol hypocrisie, schijn en praalzucht een flinke uppercut die op zich nog aardig uit de hand loopt…

Revolutie, daar draait het om. Als blijkt dat die enkel kan worden bereikt door terrorisme als conditio sine qua nonvan politiek extremisme, is het niet verwonderlijk dat de meest controversiële schrijver uit Rusland met ‘Duivels’ ook zijn meest controversiële roman aflevert. Dat de duivelse opstandelingen en onevenwichtige socialisten ook daadwerkelijk zijn opgestaan zo’n halve eeuw nadat Dostojevski dit in 1873 op papier zette, geeft het boek ook een opvallend hoog profetisch karakter mee en draagt dankbaar bij tot de mythe.

Maar hoewel ‘Duivels’ op het eerste gezicht vooral een politieke roman lijkt, is het religieuze en filosofische debat over het bestaan van God minstens even sterk uitgewerkt. Dostojevski’s werk wemelt van intellectuelen met psychische stoornissen en dat is ook hier weer geen uitzondering. Zo is naast Stavrogin de vurige ongelovige Kirilov ongetwijfeld een van de merkwaardigste figuren. Gekweld door de vraag of er al dan niet een God bestaat, of dat hij die God zélf is, neemt hij het zekere voor het onzekere en pleegt hij zelfmoord om volledig vrij te zijn. Ook de constante psychische tweestrijd van de crimineel Stavrogin, de chef-duivel Pjotr Verchovenski of de moordenaar Raskolnikov is ronduit geniaal. Je zou voor minder beginnen twijfelen aan de geestelijke gezondheid van Dostojevski zelf, die zo’n scherp vermogen heeft om zich in te leven in het brein van wrede moordenaars…

Wie Russische literatuur zegt, hoeft niet te rekenen op een snel tempo. De Russen hebben en nemen hun tijd. Begint het verhaal wat te vlotten, dan haalt Dostojevski het tempo al te graag onderuit door zijsprongen te maken en dieper te graven in de psyche van zijn personages. Is dat niet echt je ding, laat het boek dan nog even in de rekken rijpen. Genoot je wél van pakweg ‘De gebroeders Karamazov’, ‘Misdaad en straf’ of ‘Schuld en boete’, dan zal dit verduiveld sterke meesterwerk zeker niet misstaan in je bibliotheek.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres russes, littérature russe, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 06 mars 2009

Lucien Combelle

Lucien Combelle

...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.

Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.

Marc LAUDELOUT

Notes

1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.

2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.

3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.

4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.

5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).

6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.

7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.

8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.

9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.

Bibliographie

Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 mars 2009

Bulletin célinien n°306

00:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, céline |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 17 février 2009

Ode aos soldados do Império

Ex: http://ofogodavontade.wordpress.com/

À memória do soldado desconhecido, caído em combate por todas as Goas do Império, pela pena de Amândio César…

NECROLOGIA PARA UM SOLDADO DA ÍNDIA

Os jornais publicaram nomes,

Muitos nomes,

Não se sabe ao certo quantas linhas de nomes:

O TEU NÃO ESTAVA LÁ!

Eram nomes, muitos nomes,

Não se sabe ao certo quantas linhas de nomes!

Eram milhares de nomes de vivos:

O TEU NÃO ESTAVA LÁ!

Nas linhas, muitas linhas de nomes,

Vinham altas patentes e soldados rasos,

Hierarquicamente e por ordem alfabética:

O TEU NOME NÃO ESTAVA LÁ!

Não! O teu nome não podia estar ali:

Tu morreste em Goa, à vista de Goa,

Que morria quando tu morreste.

Por isso ficaste abandonado e só,

Junto de Goa moribunda.

Tão abandonado e tão só

Como a pistola metralhadora,

Agora inútil,

Agora inútil porque tu morreste

E Goa morreu contigo!

Há-de florir, vermelha,

Uma flor nascida do teu sangue.

As folhas serão verdes

Como a última imagem dos teus olhos baços.

É o último reduto,

Será a última bandeira hasteada em Goa,

Na terra ocupada pelo invasor,

Depois que alguém ergueu ao céu azul

A branca bandeira do medo e da ignomínia!

Não vens na lista de nomes,

Em nenhuma das linhas dos nomes:

O TEU NOME NÃO PODIA ESTAR ALI!

Mas, quando uma jovem manducar

Colher a flor vermelha que sobrou do teu martírio,

Aspirar o perfume solene dessa flor cortada

E perder seus olhos pretos no verde das folhas tenras,

ENTÃO SIM, TU ESTARÁS ALI!

Ali ressuscitado,

Ali vigilante como a sentinela,

Até que tornem os fantasmas dos soldados de Albuquerque

Para castigarem o orgulho sacrílego do invasor.

Tu, anónimo soldado,

Morto na terra escaldante de Goa,

És a imagem do Governador

Que à vista dela morreu.

Tu, sim, és da estirpe de Albuquerque,

Nunca vassalo…

Amândio César, “Não posso dizer adeus às Armas”, A.G.U. 1970, pp64-67

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : portugal, littérature, lettres, littérature portugaise, lettres portugaises, militaria, armées |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 16 février 2009

Le théâtre futuriste

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Le théâtre futuriste

Es gibt keinen Hund. Das futuristische Theater. 61 theatralische Synthesen von F.T. Marinetti und Cangiullo, Soggetti, Settimelli, Carli, Boccioni, Buzzi, Balla, Depero, Dessy, Rognoni, Vasari, Nanetti, Janelli, Folgore, Corra, Ginna, Chiti, Calderone, Govoni, Aschieri, Pratella, Fillia und 4 Manifeste, aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben von Brigitte LANDES, München, edition text + kritik, 1989, 223 S., DM 42, ISBN 3-88377-304-2.

Tenant compte du regain d'intérêt pour les futurismes, pour leur revendication d'une «fusion de l'art et de la vie», c'est-à-dire pour l'inclusion dans la sphère artistique de la technique, de la vitesse, des bruits de moteur, de la dynamique, une romaniste allemande, Brigitte Landes, a cru bon d'explorer le lieu par excellence des provocations futuristes, le théâtre. Ce théâtre de scènes courtes, de variété, qui finissait toujours en bagarres, avec l'arrivée de la police pour vider les lieux. La couleur, Marinetti l'avait déjà annoncée dès son manifeste du 11 janvier 1911: il faut mépriser le public des premières, ces bourgeois coincés qui arrivent comme un troupeau pour exhiber leurs femelles coiffées de nouveaux chapeaux. Pour échapper à la banalité, les acteurs doivent être animés du désir de se faire siffler: injures, sifflets, tomates indiquent clairement que la pièce n'est pas du rabâchage (B. Landes, pp. 7 à 9). En 1913, Marinetti, dans un nouveau manifeste, fait l'apologie du théâtre de Variété (cf. B. Landes, pp. 153 à 161) parce que la Variété est sans traditions ni dogmes, purement actuelle. Elle est anti-académique, primitive et naïve. Elle détruit la fausseté festive, le pseudo-sacré, le sérieux ampoulé et le sublime de carton-pâte. Une nouvelle phase du théâtre futuriste commence en janvier 1915, par un nouveau manifeste co-signé par Marinetti, Corra et Settimelli: c'est le théâtre futuriste et synthétique. Ce manifeste commence par un constat: le théâtre est le mode d'expression culturelle le plus prisé des Italiens. Pour neuf Italiens qui vont au théâtre, un seul lit des bouquins: il faut donc que le futurisme s'infiltre dans la société par le biais du théâtre. Ce théâtre subversif doit être synthétique, soit excessivement court. D'une durée de quelques minutes à peine. Ce que ne comprennent pas les innovateurs de l'art dramatique de l'époque tels Ibsen, Maeterlinck, Andreïev, Claudel, Shaw. Ce théâtre, ensuite, doit être a-technique, c'est-à-dire rejeter les techniques traditionnelles qui ont conduit l'art dramatique dans la fange du pédantisme et de l'abêtissement. Ce théâtre doit être dynamique et simultané, naître de l'improvisation, de l'intuition qui jaillit comme l'éclair, de l'actualité riche en découvertes. Ce théâtre doit être autonome, a-logique et irréel, ne rien avoir de commun avec la photographie. En conclusion, ce manifeste de janvier 1915, demande qu'un lien s'établisse enfin entre les acteurs et les spectateurs, inaugurant ainsi les modes d'expression théâtrale contemporains.

En 1921, nouveau manifeste du théâtre futuriste de Rodolfo De Angelis avec la collaboration de Marinetti, Cangiullo, Corra, Carli, Settimelli, Prampolini, Depero, Tato, Casavola, Mix, Bragaglia, Scrivo, Bellanova. C'est le théâtre futuriste de la surprise, prévoyant la farce provocatrice dans la salle: vente d'une même place à plusieurs personnes pour provoquer algarades, injures, gifles et bagarres; badigeonnage de sièges avec de la glu pour ajouter à la pièce proprement dite le spectacle de la fureur d'un bourgeois; les mauvaises places coûtent cher, les bonnes places sont bradées pour presque rien. La provocation et l'interpellation des spectacteurs y atteignent leur comble.

Brigitte Landes complète ces quatre manifestes d'une anthologie de pièces futuristes.

Robert Steuckers.

00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livres, littérature, lettres, lettres italiennes, littérature italienne, avant-gardes, futurisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 15 février 2009

Comment peut-on être polonais?

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Comment peut-on être polonais?

Books Magazine, Février 2009 : "À 25 ans, Dorota Maslowska brosse le portrait au vitriol d'une société en quête d'identité, en apesanteur entre passé communiste et désillusion européenne.

Books Magazine, Février 2009 : "À 25 ans, Dorota Maslowska brosse le portrait au vitriol d'une société en quête d'identité, en apesanteur entre passé communiste et désillusion européenne.En 2000 - elle a 17 ans -, un mensuel féminin publie son journal intime. À 19 ans, elle écrit Polococktail Party (paru en France aux éditions Noir sur Blanc en 2004). La critique, dithyrambique, la compare à Céline et à Gombrowicz. En quelques mois, près de cinquante mille exemplaires sont vendus : une première en Pologne. Aujourd'hui, Dorota Maslowska a 25 ans et quatre romans à son actif - quatre bestsellers! Une oeuvre en forme de peinture réaliste et désenchantée de la société polonaise actuelle, en particulier de sa jeunesse, paumée et désabusée. Avec Miedzy nami dobrze jest, paru en octobre dernier, l'enfant terrible des lettres polonaises s'attaque cette fois à une Pologne en mal d'identité, perdue entre le souvenir du système communiste et l'espoir déçu de l'adhésion à l'Union européenne. « Cette pièce de théâtre est mon manifeste pour une "polonité" affirmée », a déclaré l'auteur dans une interview au quotidien en ligne Polska Times. Inspirée par son propre modèle familial, traditionnel et provincial, elle explore le quotidien de trois générations de femmes vivant sous le même toit : « La grand-mère vit hantée par ses souvenirs de la guerre ; la mère cherche le réconfort dont elle a besoin pour pallier le vide de son existence dans les publicités pour Karefour et Zant [Carrefour et Géant] ; la fille tente de se construire au milieu du néant qui caractérise le nouveau mode de vie. »

Chronique d'une société en mal d'être, où la consommation devient « l'étiquette à travers laquelle on construit son identité, où posséder et avoir deviennent synonymes d'exister, où les objets symbolisent les briques avec lesquelles on tente de recomposer un monde tombé en morceaux », explique la jeune femme. « Les trois héroïnes passent leur temps à dire ce qu'elles ne feront pas, à parler des lieux où elle: n'iront pas. Leur monde est un immense manque : elles ne partent pas en vacances, ne téléphonent pas, n'ont pas chacune leur chambre... Et elles veulent pas être polonaises. Elles obsédées par ceux qu'elles appellent "les gens normaux", ces "Européens' qu'elles ne seront jamais et qui ne sont concrètement personne. Les Polonais ne veulent plus être personne, analyse la romancière rebelle. Perdus entre passé et présent, doutant de l'avenir, assommés par le matraquage télévisuel et les grands discours des intellectuels nationaux déconnectés de la réalité, pris en étau entre la grisaille de leur vie et le monde virtuel des publicités multicolores, les personnages de Dorota Maslowska voient le simple fait d'être polonais comme un défaut, presqu'une tare.

Six ans après avoir dynamité le monde des lettres polonaises par sa verve enragée, sa langue amère, orale mais imagée, celle que l'on surnomme la Françoise Sagan de Gdansk a décidé de remettre au cœur du débat public une question fondamentale : que signifie être polonais aujourd'hui? Dorota Maslowska avoue ne trouver l'inspiration que dans la colère : « Sans colère, je ne sais pas écrire. Il y a quelques mois, j'étais invitée à un anniversaire. La fête était orgiaque, les décorations démesurées, la nourriture presque trop raffinée. Là, en regardant autour de moi, j'ai vu le vide terrible dans les yeux des invités, les cadavres des crevettes flambées à la vodka et les mégots de cigarettes. Je suis rentrée chez moi emplie d'une colère hors norme.»

La littérature de l'Est a trouvé sa nouvelle voix : c'est celle de la révolte. Et selon la critique polonaise, elle devrait continuer à faire parler d'elle."

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pologne, lettres, littérature, lettres polonaises, littérature polonaise, europe orientale, mitteleuropa |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 12 février 2009

L. F. Céline: le cadavre bouge encore...

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Louis-Ferdinand Céline : le cadavre bouge encore

Le Figaro, 5/2/2009 : "Paul Yonnet - Un essai passionnant sur ce grand écrivain qui scandalisait parce qu'il renvoyait une peinture atroce de l'homme.

Le Figaro, 5/2/2009 : "Paul Yonnet - Un essai passionnant sur ce grand écrivain qui scandalisait parce qu'il renvoyait une peinture atroce de l'homme.Écrire sur l'astre noir de la littérature française du XXe siècle à propos duquel tout semble avoir été déjà mille fois dit et imprimé, c'est l'audacieuse intention du Testament de Céline. Le pedigree de son auteur mérite que l'on s'y arrête. Après des livres sur le travail et le loisir, le sport, la famille et l'enfant, Paul Yonnet accéda à une certaine notoriété en 1993 lors de la parution de Voyage au centre du malaise français. Cet essai visionnaire paru chez Gallimard (collection « Le Débat ») lui valut un procès en sorcellerie (accusation de « lepénisation des esprits ») et au mieux de sévères critiques, notamment de Luc Ferry - ce qui n'empêcha pas ce dernier de se retrouver plus tard en compagnie de Yonnet dans la charrette des « nouveaux réactionnaires » (Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, Philippe Muray, Maurice G. Dantec, Alain Badiou, Renaud Camus…), rassemblant des auteurs peu soucieux de plaire aux bonnes mœurs de la pensée correcte et soumise à la vindicte publique par Daniel Lindenberg en 2002.

Décidément familier des sujets qui fâchent, Yonnet consacre donc un livre très personnel - qui tient du journal intime, de la réflexion politique et historique aussi bien que de l'étude littéraire - à cet écrivain honni et encensé, abonné à la fois aux listes noires de l'infamie collaborationniste et aux manuels scolaires.

Une indéfectible volonté d'offenser. Il confronte Céline à d'autres infréquentables aujourd'hui maudits (Maurras) ou oubliés (Bernanos). Ce dernier rendait d'ailleurs hommage au Voyage dans Le Figaro en prévenant les âmes sensibles face à « un livre dont aucun homme sensé ne recommandera la lecture à sa femme, et moins encore à sa fille ». Surtout, il soulignait la vocation de l'écrivain : «M. Céline scandalise. À ceci, rien à dire, puisque Dieu semble l'avoir fait pour ça.»

Le scandale Céline, c'est d'abord d'avoir renvoyé une peinture atroce mais vraie de la condition humaine. C'est ensuite sa fureur antisémite exacerbée dans les pamphlets et qui s'étendra même dans la presse collaborationniste à « ces antisémites de mots (…) pires que des juifs » dont « le Maurras ». Céline outrage, vomit certains racistes qu'il juge trop tièdes, se soucie peu du vitriol qu'il dispense. « Nous ne parlerions pas des pamphlets s'il n'y avait eu Voyage, mais parlerions-nous autant de Céline, et alors d'un air entendu du Voyage, supposé connu de tous, une affaire réglée, s'il n'y avait pas eu les pamphlets ? », interroge Paul Yonnet.

Au-delà du génie littéraire et de la haine antisémite, la paradoxale postérité de Céline réside dans son indéfectible volonté d'offenser, de revendiquer sa part maudite et d'offrir le visage vociférant d'un écrivain qui, dès le Voyage, a voulu dépouiller les hommes « du moindre prestige qu'on a encore tendance à leur prêter ». Mission accomplie."

00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : céline, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 février 2009

Une pièce à l'effigie de Knut Hamsun

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

Trouvé sur: http://ettuttiquanti.blogspot.com/

"La Banque centrale norvégienne a annoncé vendredi le lancement d'une pièce commémorative à l'effigie de Knut Hamsun, auteur d'abord célébré dans son pays, lauréat du prix Nobel de littérature en 1920, puis tombé en déchéance après la guerre en raison de ses positions pronazies. "C'est l'auteur que nous célébrons", a déclaré Leif Veggum, un directeur de la Banque de Norvège. Il s'agit de la première pièce commémorative à être tirée en l'honneur de Hamsun. En argent et d'une valeur nominale de 200 couronnes (22,6 euros), elle sera mise en vente, au prix de 450 couronnes, le 19 février, date du 150e anniversaire de la naissance de l'auteur de La Faim (1890).

Les dernières années de Hamsun, mort en 1952, ont été marquées par la déchéance dans un pays bien embarrassé sur le sort à accorder à celui qui en 1940, à 80 ans, a choisi de soutenir le régime pronazi du collaborateur Vidkun Quisling. A la Libération, les autorités norvégiennes le déclarèrent mentalement affaibli pour ne pas avoir à le juger et le ballottèrent d'un hospice à l'autre. Bien que Hamsun ait été l'un des trois seuls Norvégiens à avoir reçu le Nobel de littérature, ni Oslo ni Grimstad, sa ville natale, n'ont encore de rue à son nom. Seulement une poignée de localités du pays scandinave lui ont pour l'instant fait cet honneur."

Source AFP

00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres norvégiennes, lettres scandinaves, littérature norvégienne, littérature scandinave, scandinavie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 10 février 2009

A propos de Céline et Karl Epting

À propos de Céline et Karl Epting

On conviendra qu’en étant l’éditeur, il m’est difficile de commenter le livre sur Céline et Epting ¹. Aussi je me bornerai à évoquer quelques réactions vues dans la presse et surtout sur la toile. Le tirage limité imposa un service de presse réduit et, ipso facto, la réception critique.

P.-L. Moudenc note que « Céline épistolier s'y montre tel qu'avec la plupart de ses autres interlocuteurs : surtout préoccupé de réalités matérielles, obtention de papier pour la publication de ses livres, visas pour se rendre au Danemark en passant par Berlin, paiement de droits d'auteur par son éditeur allemand. À l'occasion, il présente une requête pour un ami victime de la censure. S'il se risque à des considérations plus générales, c'est pour déplorer, en juillet 1943, que la collaboration ait été ratée “ par erreur et sottise dès le début, et entêtement et prétention par la suite ”. Nul propos antisémite ou vraiment raciste — sinon une interrogation sur l'hypothétique ascendance de Racine “ dont le théâtre n'est qu'une fougueuse apologie de la Juiverie ”, antienne reprise depuis Bagatelles. En ce domaine, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tant pis pour les ennemis forcenés d'un Ferdinand prétendu doctrinaire. Voire, comme le prétendait l'Agité du bocal (Sartre), stipendié par les nazis. Les textes d'Epting, écrits entre 1944 et 1963, sont ceux d'un témoin qui a saisi l'importance quasi universelle de l'écrivain dans la littérature de son siècle : “La critique culturelle de Céline, écrit-il à juste titre, représente l'un des grands contrepoints au développement de la civilisation rationaliste, technique et industrielle des années 1930 et 40, au témoignage plus profond et humain que des centaines d'analyses sociologiques, dont nous avons pu prendre connaissance depuis.” » ².

Ce que Moudenc trouve négligeable est, au contraire, mis en évidence par Pierre Assouline sur son blog. Son commentaire est, en effet, intitulé : « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands ». À propos de la publication de cette correspondance, il estime qu’elle vaut le détour pour deux raisons : « D’abord parce que l’auteur Frank-Rutger Hausmann, professeur de langue et littérature française à l’université de Fribourg-en-Brisgau, y apporte l’éclairage qui manquait sur la personnalité et les idées de Karl Epting, personnage clé de la collaboration intellectuelle franco-allemande sous l’Occupation, directeur de l’Institut allemand qui ouvrit ses portes dès le 1er septembre 1940 en l’hôtel Sagan, rue de Talleyrand (VIIème) afin d’y organiser des expositions, des conférences, des concerts et y recevoir le gratin littéraire parisien qui le bouda d’autant moins que la propagande pour la Nouvelle Europe avait le bon goût de n’y être pas ostentatoire. Epting, parfait francophone (difficile de parler de francophilie quand celle-ci arrive juchée sur des chars) fut un célinien inconditionnel dès la parution du Voyage au bout de la nuit en 1932 et le resta jusqu’à sa mort. Manifestement “ensorcelé” par l’écrivain, il admirait en lui l’héritier de Rabelais. Il ne cessera de le défendre contre ses compatriotes (Abetz, Payr…) qui lui reprochait son style hystérique, vulgaire, populaire et ordurier, pour ne rien dire de l’immoralité du fond. Quelques articles de ce célinien absolu sont reproduits à la fin. » À propos des soupçons de Céline à l’égard de Racine, il précise que « naturellement, la généalogie de Jean Racine a été maintes fois étudiée, par Raymond Picard notamment, et cette spéculation y est évoquée comme peu probable, ainsi que l’indique Arina Istratova dans ses précieuses notes en bas de page. Elle y rappelle également, en puisant aux meilleures sources, que si la Comédie-Française a bien monté entre 1940 et 1944 huit pièces de Molière et six de Corneille, il n’y en eut que deux de Racine (Andromaque et Phèdre) ³ ». L’intérêt du blog d’Assouline, l’un des plus fréquentés de la blogosphère, c’est qu’il reproduit les commentaires des internautes. Cette note de lecture en a suscité d’abondants, le pire côtoyant le meilleur. Comme on s’en doute les anticéliniens primaires n’ont pas manqué de se déchaîner. Bref florilège : « Je suis toujours étonné, pour ne pas dire scandalisé, que l’on puisse encore apprécier un tel type !!! » ; « Comment un esprit aussi épais dans sa vie ne le serait-il pas dans ses écrits et, de fait, il l’est, épais, son style est époustouflant mais sa voix d’auteur est obsessionnelle, paranoïaque, elle le révèle. » ; « Ce type relevait de la psychiatrie et d’un traitement carabiné. » ; « Ce vieux couillon blême de Céline, s’il avait pu lire, de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (Fayard), il l’aurait sans doute moins ramené sur le sujet… » ; « Encore Céline ! Cet espèce de con monstrueux, avare et grossier personnage ! Les propos de Céline sont toujours du même niveau, et dans tous les domaines. Il faut vraiment en avoir une sacré dose pour croire que cet idiot ait été un écrivain. Lâchez nous un peu les baskets avec ce monstre de foire ! ». Fermez le ban !

Assurément plus nuancé, et tout aussi révélateur, le commentaire suivant : « Je me souviens, ayant lu Les Idées de Céline d’Alméras et sa biographie, n’avoir pu rouvrir aucun des livres de Céline pendant des années, rejet que n’avaient produit ni le Vitoux ni le Gibault. C’est l’enthousiasme d’un de mes amis, relisant Mort à crédit, qui m’a incité à le reprendre. Je l’ai relu en deux jours, estomaqué par son génie. En fait, le problème de Céline est insoluble. Il est sans excuses et il est immense. Il est aussi souvent délirant, c’est très frappant dans les Lettres de prison, comme s’il était allé trop loin dans l’exploration de la réalité, si loin qu’il ne s’agit plus du tout de réalité mais d’un magma puant d’où s’exhalent de préférence les pires saloperies. La question de Racine semble au premier abord à part, bouffonne, sans grande portée. Est-ce qu’il ne se fout pas un peu du monde en dénonçant un écrivain mort depuis près de 250 ans ? Sinon, je serais tenté d’y voir un acte de soumission absolue au vainqueur, un reniement total de sa propre culture et de ses fondements, à peu près sans exemple, bien moins drôle qu’il n’y paraît d’abord et finalement très grave. Imagine-t-on un Allemand, au cas où la France aurait occupé l’Allemagne, allant dénoncer Goethe ? ».

Sur un autre blog 4, un célinien, lui aussi anonyme mais reconnaissable entre tous comme nous l’avons déjà écrit, s’interroge : « Epting, francophile ? C'est passer sous silence les livres qu'il écrivit contre les Français entre 1934 et 1940 sous divers pseudonymes. Epting, “conservateur chrétien” parce qu'il écrit après guerre dans un journal qui a pour titre Christ und Welt – mais qui était dirigé par l'ancien rédacteur en chef de Signal 5 ? Hum… C'est blanchir Epting pour noircir Céline ? Ce n'est pas de sang dont parle Céline à propos de Racine, mais de nom, d'ancêtres, et d'inspiration poétique, d'un théâtre reposant sur le thème de l'amour, en opposition aux pièces de Corneille ou de Molière. » Quant à Philippe Alméras, cité par Assouline dans son commentaire, notre internaute ne décolère pas et en profite pour cibler, mais sans les nommer ceux-là, de prétendus céliniens : « Alméras, spécialiste de Céline ?... Pas moins qu'un autre… mais pas plus qu'un autre… et on en compte un nouveau tous les ans, tous les six mois, de spécialiste de Céline… à chaque nouveau livre... Il suffit de ressortir des lettres déjà publiées il y a vingt ans, d'y ajouter trois photos jusque là éparpillées dans diverses publications, d'appeler le tout “dossier inédit”, d'envoyer le tout à divers journalistes qui n'ont pas le temps de vérifier la qualité de la marchandise, et vous voilà consacré “spécialiste de Céline” auprès des néophytes. Ce n'est pas très nouveau. C'est la loi du commerce et de la publicité. C'est ce qu'on appelle aussi de la compilation et de la divulgation. Rien à voir avec la recherche. De la divulgation, il en faut, bien sûr... C'est même essentiel... Mais faudrait tout de même pas confondre. Le Dictionnaire Céline d'Alméras, sous son beau ramage et son beau plumage, est inutilisable par les étudiants ou les chercheurs céliniens tant il recèle d'erreurs, de contrevérités, de partis pris, d'approximations, de citations tronquées, d'interprétations fallacieuses et spécieuses. Un livre entièrement à refaire. Pas à corriger ! à refaire ! Les gens sérieux pourront faire la comparaison avec le Dictionnaire de Gaël Richard. Les jésuites diront : “C'est pas pareil...” En effet, ce n'est pas pareil ! Il y a le travail de première main et celui de seconde main. La recherche et la compilation. »

Revenons à Epting à propos duquel Frédéric Saenen se demande si « les premiers germes d’un célinisme digne de ce nom » ne seraient pas apparus sous sa plume : « On serait en droit de se poser la question, au vu de la pertinence des analyses qu’il développe, notamment dans ses articles au quotidien Christ und Welt. Sa vision de l’homme-Céline est elle aussi empreinte d’une lucidité confondante. Epting, en intitulant sa contribution aux Cahiers de L’Herne de 1963 « Il ne nous aimait pas », allait lancer une formule qui tranchait définitivement avec l’image d’un Céline thuriféraire du Grand Reich et de la Germanité. Il en profite aussi pour souligner la dynamique de cette si étonnante « contradiction intérieure » qui rendait le personnage à la fois attachant et infréquentable : « le contraste profond entre sa prise de position à l’égard des collectivités impersonnelles […], dans laquelle il pouvait être d’une cruauté qui, dans ses propos, allait jusqu’au paroxysme et son comportement à l’égard de l’individu concret, homme ou bête, dans lequel il n’a jamais cessé de rester le médecin et le protecteur. » Et Saenen de conclure : « Céline ? Un Docteur Jekyll et un Écrivain Hyde ! Cela fait soixante ans qu’on vous le dit… 6 »

Marc LAUDELOUT

Notes

1. Frank-Rutger Hausmann, L.-F. Céline et Karl Epting, Le Bulletin célinien, 2008, 146 p. Édition établie par Arina Istratova. Tirage limité à 410 exemplaires. 35 €, franco.

2. P.-L. Moudenc, « La bibliothèque célinienne s’enrichit encore », Rivarol, 19 décembre 2008.

3. Pierre Assouline, « Quand Louis-Ferdinand Céline dénonçait Racine aux Allemands », La République des livres, 12 décembre 2008 [http://passouline.blog.lemonde.fr]

4. Commentaire anonyme, 15 décembre 2008, à propos de « “ Quand Céline dénonçait Racine aux Allemands ” par Pierre Assouline », Entre guillemets…,13 décembre 2008 [http://ettuttiquanti.blogspot.com].

5. Ce sont naturellement les divers arrticles de Karl Epting publiés après la guerre qui ont permis de le qualifier de la sorte. Voir notamment sa contribution au colloque consacré, six ans avant sa mort, à Simone Weil.

6. Frédéric Saenen (article à paraître dans Le Magazine des livres).

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, allemagne, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 février 2009

Les Etudes rebatiennes

Association littéraire: Les Etudes Rebatiennes

Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.

Novopress, 5/2/2009 : "Les Deux étendards, chef d’œuvre classique et maudit.Qu’est-ce qu’un livre classique ? C’est « une œuvre contemporaine de tous les âges » comme le disait Sainte Beuve. Échappant au contexte qui l’a vu naître, sans prétendre illusoirement à l’intemporalité, le classique traverse les modes et les aléas de l’histoire. C’est un texte qui parle à l’intelligence et au cœur. Les deux étendards serait-il resté un classique méconnu du fait de la conspiration du silence engendrée par les opinions politiques scandaleuses de l’auteur ? Nous le pensons. Nous en avons l’intuition.

Mais une intuition, même partagée par des esprits prestigieux, demande à être élaborée. Or, seul le tamis du travail d’exégèse et du commentaire critique que les Etudes rebatiennes se proposent d’engager aujourd’hui permettra, notamment en arrachant la littérature au politique de qui en masque la substance, de transformer cette intuition en certitude incontestable. Nous espérons que la publication d’inédits, de témoignages et d’entretiens, l’organisation de colloques en apporteront les preuves définitives.

C’est pourquoi les Etudes rebatiennes ont été fondées. Elles se donnent pour tâche de contribuer au rayonnement de l’œuvre littéraire de Lucien Rebatet. Les Etudes rebatiennes s’adressent donc aux amoureux de la grande littérature.

La revue

Les Etudes rebatiennes se structurent de la manière suivante : 1) Inédits 2) Entretiens et témoignages 3) Articles ; actualité rebatiennes ; vie de l’association. Toutes les contributions sont les bienvenues à condition qu’elles soient œuvres de qualité élaborées par des personnes compétentes. Le premier numéro sortira dans un an.

Renseignements, abonnements : etudesrebatiennes@gmail.com